- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

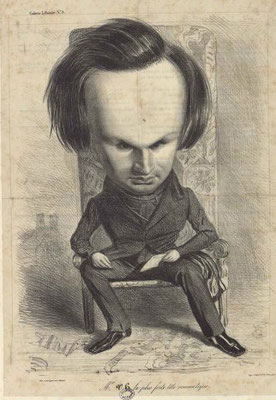

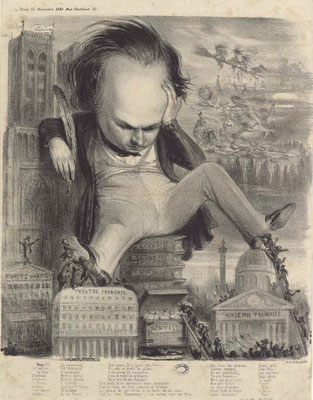

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- Welty

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Heller - Toole

- Naipaul

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

Victor Hugo (1802-1885) - - Odes & Ballades (1822) - "Hernani" (1830) - "Notre-Dame de Paris" (1831) - "Les Rayons et les ombres" (1840) - ......

Last update : 09/09/2018

Pour Victor Hugo, la sonorité des mots recèle une extraordinaire puissance évocatrice et la poésie un formidable moyen de connaissance : la poésie possède en effet cette capacité de rendre réelle, tangible tant par sa forme, que par les évocations qu'elle fait surgir ou par le souffle épique qui l'anime, une nouvelle vision de l'existence, volontariste, passionnée,parfois démesurée, à l'image de la personnalité puissante d'un homme qui incarne totalement son siècle, qui se pensait "prophète", assumait avec orgueil ses "révélations" et sa vision d'un monde manichéen par essence. Romantique et classique, bien et mal, visible et invisible, Victor Hugo mélange les genres et les orchestre dans un rythme puissant mis au service de "grands sentiments", édulcorés pour certains, ampoulés pour d'autres, et d'une profonde croyance dans l'unicité du monde. Sa faculté première? L'imagination, imagination des yeux, disait Taine, plutôt qu'imagination du cœur comme celle de Michelet, sensations, surtout visuelles, extrêmement vives, don de voir, ajoutera-t-on, ce qu'il imaginait avec autant d'intensité que les objets réels, tel est sans doute le secret de Hugo poète épique : "le domaine de la poésie est illimité, écrira-t-il en 1822. Sous le monde réel, il existe un monde idéal qui se montre resplendissant à l'œil de ceux que des méditations graves ont accoutumés à voir dans les choses plus que les choses... La poésie n'est pas dans la forme des idées mais dans les idées elles-mêmes. La poésie, c'est tout ce qu'il y a d'intime dans tout". En 1824, Hugo définit sa vocation à venir de poète, une sentinelle laissée "par le Seigneur sur les tours de Jérusalem et qui ne se tairont ni jour ni nuit", une sentinelle qui "doit marcher devant les peuples comme une lumière et leur montrer le chemin... Il faut que toutes les fibres du cœur humain vibrent sous ses doigts comme les cordes d'une lyre. Il ne sera jamais l'écho d'aucune parole, si ce n'est de celle de Dieu..."

Victor Hugo (1802-1885)

(photographie de Félix Tournachon dit Nadar en 1874-1876)

Victor Hugo (1802-1885)

La première de ses Feuilles d'automne a rendu célèbre la date de sa naissance : 1802. C'est le 26 février de cette année-là que Victor Hugo naquit, à Besançon, d'un «père lorrain», le chef de bataillon et futur général Hugo, et d'une «mère vendéenne», Sophie Trébuchet, fille d'un armateur de Nantes. Ses parents, mariés en 1796, avaient eu avant lui deux fils : Abel en 1798, Eugène en 1800. Il a souvent parlé de ces deux frères, dont l'aîné fonda avec lui, en 1819, une revue bimensuelle, le Conservateur littéraire. Le second, qui avait donné des espérances comme poète, devint fou en 1822, et mourut en 1837. Abel mourut, lui, en 1855, laissant des ouvrages de littérature et d'histoire dont les titres mêmes sont oubliés depuis longtemps.

Presque autant que la date de sa naissance, Victor Hugo a rendu célèbre son enfance; cette «belle enfance de fils de soldat» (J.-J. Weiss), «la plus heureuse qu'on puisse rêver, la plus féconde pour un poète», puisqu'elle l'a «promené» jusqu'à sa dixième année «à travers la France, l'Italie et l'Espagne, parmi les gestes grandioses de l'épopée impériale». Et J.-J. Weiss oublie les deux séjours de l'enfant avec sa mère, à Paris, dans cet ancien couvent des Feuillantines dont le grand jardin à demi sauvage a inspiré de si beaux vers à l'auteur des Rayons et les Ombres. Le premier séjour (1808-1811) suivit les pérégrinations de la famille en Italie, le second (1812-1813) le voyage en Espagne...

En 1815 Victor Hugo est mis, avec son frère Eugène, à la pension Cordier, afin de se préparer à l'École polytechnique; mais, bien qu'il ne manquât pas d'aptitudes pour les sciences, il se passionne pour les lettres ; et, en 1818, il quitte la pension avec un véritable bagage littéraire : odes, satires, épîtres, élégies, idylles et pièces de théâtre. Du reste il avait déjà obtenu une mention de l'Académie pour une pièce de vers sur les Avantages de l'étude (1817). En 1819, deux odes ardemment royalistes lui valent, chacune, un prix aux Jeux floraux (Toulouse); et, en 1820, il est élu «maître es jeux floraux» à cause de son Moïse sur le Nil. En même temps, et jusqu'en mars 1821,mois où le Conservateur littéraire disparut, il publie dans cette revue non seulement des vers et un conte, Bug-Jargal, dont il fit, un peu plus tard, un roman, mais sous son nom et sous divers pseudonymes, de nombreux articles...

1802 - "Ce siècle avait deux ans..."

Phrase célèbre. Victor Hugo naquit à Besançon, où son père était officier d'infanterie, puis gagne Paris avec sa mère et ses frères de 1809 à 1813 ("J'eus dans ma blonde enfance, hélas ! trop éphémère, Trois maîtres : un jardin, un vieux prêtre et ma mère"), séjour interrompu par un voyage marquant d'un an en Espagne (1811-1812). Il est le troisième enfant d'un couple qui ne tarde pas à se séparer, il devient interne à la pension Cordier, suit les cours du lycée Louis-le-Grand (1815-1818), obtient des succès scolaires et compose ses premiers poèmes. Dès ce moment son ambition est immense, on cite souvent cette phrase écrite en 1816, "Je veux être Chateaubriand ou rien"...

Ecrite le 23 juin 1830, cette pièce célèbre ouvre le recueil des Feuilles d'automne (1831), précédée de l'épigraphe Data fata secutus, qui est la fin d'un vers de Virgile (Enéide) et par laquelle le poète entend exprimer qu'il a suivi son destin...

Data fata secutus. (Les Feuilles d’automne).

"Ce siècle avait deux ans! Rome remplaçait Sparte,

Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte,

Et du premier consul, déjà, par maint endroit,

Le front de l'empereur brisait le masque étroit.

Alors dans Besançon, vieille ville espagnole,

Jeté comme la graine au gré de l'air qui vole,

Naquit d'un sang breton et lorrain à la fois

Un enfant sans couleur, sans regard et sans voix;

Si débile qu'il fut, ainsi qu'une chimère,

Abandonné de tous, excepté de sa mère,

Et que son cou ployé comme un frêle roseau

Fit faire en même temps sa bière et son berceau.

Cet enfant que la vie effaçait de son livre,

Et qui n'avait pas même un lendemain à vivre,

C'est moi.

Je vous dirai peut-être quelque jour

Quel lait pur, que de soins, que de voeux, que d'amour,

Prodigués pour ma vie en naissant condamnée,

M'ont fait deux fois l'enfant de ma mère obstinée,

Ange qui sur trois fils attachés à ses pas

Épandait son amour et ne mesurait pas!

Ô l'amour d'une mère! amour que nul n'oublie!

Pain merveilleux qu'un dieu partage et multiplie!

Table toujours servie au paternel foyer!

Chacun en a sa part et tous l'ont tout entier!

Je pourrai dire un jour, lorsque la nuit douteuse

Fera parler les soirs ma vieillesse conteuse,

Comment ce haut destin de gloire et de terreur

Qui remuait le monde aux pas de l'empereur,

Dans son souffle orageux m'emportant sans défense

À tous les vents de l'air fit flotter mon enfance.

Car, lorsque l'aquilon bat ses flots palpitants,

L'océan convulsif tourmente en même temps

Le navire à trois ponts qui tonne avec l'orage,

Et la feuille échappée aux arbres du rivage!

Maintenant, jeune encore et souvent éprouvé,

J'ai plus d'un souvenir profondément gravé,

Et l'on peut distinguer bien des choses passées

Dans ces plis de mon front que creusent mes pensées.

Certes, plus d'un vieillard sans flamme et sans cheveux,

Tombé de lassitude au bout de tous ses voeux,

Pâlirait s'il voyait, comme un gouffre dans l'onde,

Mon âme où ma pensée habite, comme un monde,

Tout ce que j'ai souffert, tout ce que j'ai tenté,

Tout ce qui m'a menti comme un fruit avorté,

Mon plus beau temps passé sans espoir qu'il renaisse,

Les amours, les travaux, les deuils de ma jeunesse,

Et quoi qu'encore à l'âge où l'avenir sourit,

Le livre de mon coeur à toute page écrit!

Si parfois de mon sein s'envolent mes pensées,

Mes chansons par le monde en lambeaux dispersées;

S'il me plaît de cacher l'amour et la douleur

Dans le coin d'un roman ironique et railleur;

Si j'ébranle la scène avec ma fantaisie,

Si j'entrechoque aux yeux d'une foule choisie

D'autres hommes comme eux, vivant tous à la fois

De mon souffle et parlant au peuple avec ma voix;

Si ma tête, fournaise où mon esprit s'allume,

Jette le vers d'airain qui bouillonne et qui fume

Dans le rythme profond, moule mystérieux

D'où sort la strophe ouvrant ses ailes dans les cieux;

C'est que l'amour, la tombe, et la gloire, et la vie,

L'onde qui fuit, par l'onde incessamment suivie,

Tout souffle, tout rayon, ou propice ou fatal,

Fait reluire et vibrer mon âme de cristal,

Mon âme aux mille voix, que le Dieu que j'adore

Mit au centre de tout comme un écho sonore!

D'ailleurs j'ai purement passé les jours mauvais,

Et je sais d'où je viens, si j'ignore où je vais.

L'orage des partis avec son vent de flamme

Sans en altérer l'onde a remué mon âme.

Rien d'immonde en mon coeur, pas de limon impur

Qui n'attendît qu'un vent pour en troubler l'azur!

Après avoir chanté, j'écoute et je contemple,

À l'empereur tombé dressant dans l'ombre un temple,

Aimant la liberté pour ses fruits, pour ses fleurs,

Le trône pour son droit, le roi pour ses malheurs;

Fidèle enfin au sang qu'ont versé dans ma veine

Mon père vieux soldat, ma mère vendéenne!"

1822 - les "Odes et ballades"

Victor Hugo, catholique et monarchiste à 20 ans, tente d'obtenir l'appui de Chateaubriand, son "Ode sur la Mort du duc de Berry" constitue une première étape dans son ascension littéraire, et, alors qu'il épouse Adèle Foucher - qui lui donnera quatre enfants, Léopoldine (1824), Charles (1826), François (1828), Adèle (1830) -, paraît en 1822 son premier recueil de poèmes, les "Odes", qui deviendront en 1826 les "Odes et ballades" (édition définitive, 1828). Hugo débute également une carrière de romancier, avec "Han d'lslande" (1823), dont les critiques l'agacent quelque peu, et "Bug-Jargal" (1826, bref récit militaire et colonial de la révolte des Noirs à Saint-Domingue en 1791), collabore à la Muse française, fondée en 1823, et fréquente le salon de Charles Nodier à l'Arsenal, où il rencontre Alfred de Vigny et Lamartine. En 1823, Louis XVIII lui accorde une nouvelle pension, de 2.000 francs, et en 1825, Charles X le nomme chevalier de la Légion d'honneur, en même temps que Lamartine....

Les "Odes et Ballades" (1828), regroupe des pièces intimes et poèmes officiels datant de 1822 d'inspiration catholique et légitimiste, dans lesquels la critique discerne l'influence de Chateaubriand et de Lamartine. Dans sa Préface des Odes de 1824, Hugo se déclare par suite ni classique ni romantique. Les Ballades qu'il joint aux Odes en 1826 nous montrent l'extrême virtuosité rythmique dont "Le Pas d'armes du roi Jean", composé tout entier en vers de trois syllabes, est le plus connu...

LE PAS D’ARMES DU ROI JEAN

Çà, qu’on selle,

Écuyer,

Mon fidèle

Destrier.

Mon cœur ploie

Sous la joie,

Quand je broie

L’étrier.

Par saint-Gille,

Viens-nous-en,

Mon agile

Alezan ;

Viens, écoute,

Par la route,

Voir la joute

Du roi Jean.

Qu’un gros carme

Chartrier

Ait pour arme

L’encrier ;

Qu’une fille,

Sous la grille,

S’égosille

À prier ;

Nous qui sommes,

De par Dieu,

Gentilshommes

De haut lieu,

Il faut faire

Bruit sur terre,

Et la guerre

N’est qu’un jeu.

Ma vieille âme

Enrageait ;

Car ma lame,

Que rongeait

Cette rouille

Qui la souille,

En quenouille

Se changeait.

Cette ville,

Aux longs cris,

Qui profile

Son front gris,

Des toits frêles,

Cent tourelles,

Clochers grêles,

C’est Paris !

Octobre 1825, "La Ronde du Sabbat", dédié à Charles Nodier, ami du poète et auteur de Smarra ou les démons de la nuit (1821), rendue célèbre par une lithographie diabolique de Louis Boulanger, publiée en 1828, nous sommes en plein romantisme, Eugène Delacroix (1798-1863), Achille Devéria (1800-1857), Célestin Nanteuil (1813-1873), Louis Boulanger (1806-1867), Tony Johannot (1803-1852) dessinent et gravent nombre de frontispices et d'illustrations qui les immortalisent et rivalisent dans le fantastique, "Sorti des tombeaux / Que dans chaque stalle / Un faux moine étale / La robe fatale / Qui brûle ses os,/ Et qu’un noir lévite / Attache bien vite / La flamme maudite / Aux sacrés flambeaux ! .."

La Ronde du Sabbat

Voyez devant les murs de ce noir monastère

La lune se voiler, comme pour un mystère !

L’esprit de minuit passe, et, répandant l’effroi,

Douze fois se balance au battant du beffroi.

Le bruit ébranle l’air, roule, et longtemps encore

Gronde, comme enfermé sous la cloche sonore.

Le silence retombe avec l’ombre… Écoutez !

Qui pousse ces clameurs ? qui jette ces clartés ?

Dieu ! les voûtes, les tours, les portes découpées,

D’un long réseau de feu semblent enveloppées.

Et l’on entend l’eau sainte, où trempe un buis bénit,

Bouillonner à grands flots dans l’urne de granit !

À nos patrons du ciel recommandons nos âmes !

Parmi les rayons bleus, parmi les rouges flammes,

Avec des cris, des chants, des soupirs, des abois,

Voilà que de partout, des eaux, des monts, des bois,

Les larves, les dragons, les vampires, les gnômes,

Des monstres dont l’enfer rêve seul les fantômes,

La sorcière, échappée aux sépulcres déserts,

Volant sur le bouleau qui siffle dans les airs,

Les nécromants, parés de tiares mystiques

Où brillent flamboyants les mots cabalistiques,

Et les graves démons, et les lutins rusés,

Tous, par les toits rompus, par les portails brisés,

Par les vitraux détruits que mille éclairs sillonnent,

Entrent dans le vieux cloître où leurs flots tourbillonnent.

Debout au milieu d’eux, leur prince Lucifer

Cache un front de taureau sous la mître de fer ;

La chasuble a voilé son aile diaphane,

Et sur l’autel croulant il pose un pied profane.

Ô terreur ! Les voilà qui chantent dans ce lieu

Où veille incessamment l’œil éternel de Dieu.

Les mains cherchent les mains… Soudain la ronde immense,

Comme un ouragan sombre, en tournoyant commence.

À l’œil qui n’en pourrait embrasser le contour,

Chaque hideux convive apparaît à son tour ;

On croirait voir l’enter tourner dans les ténèbres

Son zodiaque affreux, plein de signes funèbres.

Tous volent, dans le cercle emportes à la fois.

Satan règle du pied les éclats de leur voix ;

Et leurs pas, ébranlant les arches colossales,

Troublent les morts couchés sous le pavé des salles.

....

1824, Nouvelles Odes, Mon Enfance ..

Dans les vingt-huit pièces qui qui composent les Nouvelles Odes, Victor Hugo s'inspire surtout de l'histoire, antiquité et moyen âge, ou des souvenirs de son enfance et de sa jeunesse : "Mon Enfance" est une de ces pièces où le jeune poète revoit ses premières années entraînées par l'écho de l'épopée impériale. Les deux épisodes principaux de cette enfance errante et guerrière sont le séjour en Italie (1807-1808) où le père du poète, colonel du Royal Corse, avait été nommé gouverneur d'Avellino par Joseph Bonaparte, roi de Naples, et le séjour en Espagne (1811-1812), où le général Hugo était gouverneur de Ségovie, d'Avila et de Soria. Ces Nouvelles Odes, comme celles de 1822, furent fondues en 1828 dans le recueil des Odes et Ballades...

Mon Enfance

I.

J'ai des rêves de guerre en mon âme inquiète ;

J'aurais été soldat, si je n'étais poète.

Ne vous étonnez point que j'aime les guerriers !

Souvent, pleurant sur eux, dans ma douleur muette,

J'ai trouvé leur cyprès plus beau que nos lauriers.

Enfant, sur un tambour ma crèche fut posée.

Dans un casque pour moi l'eau sainte fut puisée.

Un soldat, m'ombrageant d'un belliqueux faisceau,

De quelque vieux lambeau d'une bannière usée

Fit les langes de mon berceau.

Parmi les chars poudreux, les armes éclatantes,

Une muse des camps m'emporta sous les tentes ;

Je dormis sur l'affût des canons meurtriers ;

J'aimai les fiers coursiers, aux crinières flottantes,

Et l'éperon froissant les rauques étriers.

J'aimai les forts tonnants, aux abords difficiles ;

Le glaive nu des chefs guidant les rangs dociles ;

La vedette, perdue en un bois isolé ;

Et les vieux bataillons qui passaient dans les villes,

Avec un drapeau mutilé.

Mon envie admirait et le hussard rapide,

Parant de gerbes d'or sa poitrine intrépide,

Et le panache blanc des agiles lanciers,

Et les dragons, mêlant sur leur casque gépide

Le poil taché du tigre aux crins noirs des coursiers.

Et j'accusais mon âge : « Ah ! dans une ombre obscure,

Grandir, vivre ! laisser refroidir sans murmure

Tout ce sang jeune et pur, bouillant chez mes pareils,

Qui dans un noir combat, sur l'acier d'une armure,

Coulerait à flots si vermeils !

Et j'invoquais la guerre, aux scènes effrayantes ;

Je voyais en espoir, dans les plaines bruyantes,

Avec mille rumeurs d'hommes et de chevaux,

Secouant à la fois leurs ailes foudroyantes,

L'un sur l'autre à grands cris fondre deux camps rivaux.

J'entendais le son clair des tremblantes cymbales,

Le roulement des chars, le sifflement des balles,

Et de monceaux de morts semant leurs pas sanglants,

Je voyais se heurter au loin, par intervalles,

Les escadrons étincelants !

II.

Avec nos camps vainqueurs, dans l'Europe asservie

J'errai, je parcourus la terre avant la vie ;

Et, tout enfant encor, les vieillards recueillis

M'écoutaient racontant, d'une bouche ravie,

Mes jours si peu nombreux et déjà si remplis !

Chez dix peuples vaincus je passai sans défense,

Et leur respect craintif étonnait mon enfance.

Dans l'âge où l'on est plaint, je semblais protéger.

Quand je balbutiais le nom chéri de France,

Je faisais pâlir l'étranger.

Je visitai cette île, en noirs débris féconde,

Plus tard, premier degré d'une chute profonde.

Le haut Cenis, dont l'aigle aime les rocs lointains,

Entendit, de son antre où l'avalanche gronde,

Ses vieux glaçons crier sous mes pas enfantins.

Vers l'Adige et l'Arno je vins des bords du Rhône.

Je vis de l'Occident l'auguste Babylone,

Rome, toujours vivante au fond de ses tombeaux,

Reine du monde encor sur un débris de trône,

Avec une pourpre en lambeaux.

Puis Turin, puis Florence aux plaisirs toujours prête,

Naples, aux bords embaumés, où le printemps s'arrête

Et que Vésuve en feu couvre d'un dais brûlant,

Comme un guerrier jaloux qui, témoin d'une fête,

Jette au milieu des fleurs son panache sanglant.

L'Espagne m'accueillit, livrée à la conquête.

Je franchis le Bergare, où mugit la tempête ;

De loin, pour un tombeau, je pris l'Escurial ;

Et le triple aqueduc vit s'incliner ma tête

Devant son front impérial.

Là, je voyais les feux des haltes militaires

Noircir les murs croulants des villes solitaires ;

La tente, de l'église envahissait le seuil ;

Les rires des soldats, dans les saints monastères,

Par l'écho répétés, semblaient des cris de deuil.

III.

Je revins, rapportant de mes courses lointaines

Comme un vague faisceau de lueurs incertaines.

Je rêvais, comme si j'avais, durant mes jours,

Rencontré sur mes pas les magiques fontaines

Dont l'onde enivre pour toujours.

L'Espagne me montrait ses couvents, ses bastilles ;

Burgos, sa cathédrale aux gothiques aiguilles ;

Irun, ses toits de bois ; Vittoria, ses tours ;

Et toi, Valadolid, tes palais de familles,

Fiers de laisser rouiller des chaînes dans leurs cours.

Mes souvenirs germaient dans mon âme échauffée ;

J'allais, chantant des vers d'une voix étouffée ;

Et ma mère, en secret observant tous mes pas,

Pleurait et souriait, disant : « C'est une fée

Qui lui parle, et qu'on ne voit pas ! »

Encore à toi,

(un hymne à Adèle Foucher...)

À toi ! toujours à toi ! Que chanterait ma lyre ?

À toi l’hymne d’amour ! à toi l’hymne d’hymen !

Quel autre nom pourrait éveiller mon délire ?

Ai-je appris d’autres chants ? sais-je un autre chemin ?

C’est toi, dont le regard éclaire ma nuit sombre ;

Toi, dont l’image luit sur mon sommeil joyeux ;

C’est toi qui tiens ma main quand je marche dans l’ombre,

Et les rayons du ciel me viennent de tes yeux !

Mon destin est gardé par ta douce prière ;

Elle veille sur moi quand mon ange s’endort ;

Lorsque mon cœur entend ta voix modeste et fière,

Au combat de la vie il provoque le sort.

N’est-il pas dans le ciel de voix qui te réclame ?

N’es-tu pas une fleur étrangère à nos champs ?

Sœur des vierges du ciel, ton âme est pour mon âme

Le reflet de leurs feux et l’écho de leurs chants !

Quand ton œil noir et doux me parle et me contemple,

Quand ta robe m’effleure avec un léger bruit,

Je crois avoir touché quelque voile du temple,

Je dis comme Tobie : Un ange est dans ma nuit !

Lorsque de mes douleurs tu chassas le nuage,

Je compris qu’à ton sort mon sort devait s’unir,

Pareil au saint pasteur, lassé d’un long voyage,

Qui vit vers la fontaine une vierge venir !

Je t’aime comme un être au-dessus de ma vie,

Comme une antique aïeule aux prévoyants discours,

Comme une sœur craintive, à mes maux asservie,

Comme un dernier enfant, qu’on a dans ses vieux jours.

Hélas ! je t’aime tant qu’à ton nom seul je pleure !

Je pleure, car la vie est si pleine de maux !

Dans ce morne désert tu n’as point de demeure,

Et l’arbre où l’on s’assied lève ailleurs ses rameaux.

Mon Dieu ! mettez la paix et la joie auprès d’elle.

Ne troublez pas ses jours, ils sont à vous, Seigneur !

Vous devez la bénir, car son âme fidèle

Demande à la vertu le secret du bonheur.

1827 - la "Préface de Cromwell"

En 1827, c'est le drame de "Cromwell", dont la Préface fut le manifeste du romantisme ; en 1828, l'édition définitive des Odes et Ballades; en 1829, ce sont "les Orientales" et un roman à tendances sociales, "le Dernier jour d'un condamné".

"Le genre humain dans son ensemble a grandi, s’est développé, a mûri comme un de nous. Il a été enfant, il a été homme ; nous assistons maintenant à son imposante vieillesse. Avant l'époque que la société moderne a nommée antique, il existe une autre ère, que les anciens appelaient fabuleuse, et qu'il serait plus exact d'appeler primitive. Voilà donc trois grands ordres de choses successifs dans la civilisation, depuis son origine jusqu’à nos jours. Or, comme la poésie se superpose toujours à la société, nous allons essayer de démêler, d’après la forme de celle-ci, quel a dû être le caractère de l’autre, à ces trois grands âges du monde : les temps primitifs, les temps antiques, les temps modernes..." - Si "Cromwell" s'avère un drame en vers difficilement jouable, sa Préface, qui revendique la liberté de l'art, va constituer le manifeste anticlassique le plus éclatant de l'époque et définir le drame romantique. Avant Hugo, Stendhal, dans son "Racine et Shakespeare" (1823), avait dénoncé l'usure des formules raciniennes et le conformisme démodé de Molière, sa défense de Shakespeare lui permettait de définir un théâtre du futur qu'incarnerait la tragédie historique et la comédie réaliste en prose. Aucun oeuvre en ce début du XIXe ne venait illustrer cette nouvelle orientation. Hugo, quant à lui, donne au drame la fonction d'exprimer les conflits internes de l'homme, ce qui se traduit formellement par la nécessité de mélanger "grotesque" et "sublime", renoncer aux unités, planter un décor historique qui paraisse vrai et libérer le style...

"..Le théâtre est un point d’optique. Tout ce qui existe dans le monde, dans l’histoire, dans la vie, dans l’homme, tout doit et peut s’y réfléchir, mais sous la baguette magique de l’art. L’art feuillette les siècles, feuillette la nature, interroge les chroniques, s’étudie à reproduire la réalité des faits, surtout celle des mœurs et des caractères, bien moins léguée au doute et à la contradiction que les faits, restaure ce que les annalistes ont tronqué, harmonise ce qu’ils ont dépouillé, devine leurs omissions et les répare, comble leurs lacunes par des imaginations qui aient la couleur du temps, groupe ce qu’ils ont laissé épars, rétablit le jeu des fils de la providence sous les marionnettes humaines, revêt le tout d’une forme poétique et naturelle à la fois, et lui donne cette vie de vérité et de saillie qui enfante l’illusion, ce prestige de réalité qui passionne le spectateur, et le poète le premier, car le poète est de bonne foi. Ainsi le but de l’art est presque divin : ressusciter, s’il fait de l’histoire ; créer, s’il fait de la poésie.

C’est une grande et belle chose que de voir se déployer avec cette largeur un drame où l’art développe puissamment la nature ; un drame où l’action marche à la conclusion d’une allure ferme et facile, sans diffusion et sans étranglement ; un drame enfin où le poète remplisse pleinement le but multiple de l’art, qui est d’ouvrir au spectateur un double horizon, d’illuminer à la fois l’intérieur et l’extérieur des hommes ; l’extérieur, par leurs discours et leurs actions ; l’intérieur, par les a parte et les monologues ; de croiser, en un mot, dans le même tableau, le drame de la vie et le drame de la conscience..."

1828, L'Enfant,

Datée de juin 1828, cette pièce des Orientales est inspirée comme Canaris et Navarin, par les évènements de 1821-1827, la guerre de l'indépendance hellénique. On sait que la France se passionna pour cette cause: la décisive victoire navale de Navarin (1827) remportée par les Anglais, les Français et les Russes sur la flotte ottomane, prépara la libération de la Grèce qui fut soustraite au joug de la Turquie par le traité d'Andrinople (1829). Le poète Byron était mort au siège de Missolonghi (1824) en combattant pour les Grecs. Victor Hugo, comme la plupart des poètes romantiques, a demandé à l'Orient un décor pittoresque, des visions colorées, des scènes passionnées. Ici, c'est surtout à travers Byron, dont Le Giaour, La Fiancée d'Abydos, Le Siège de Corinthe étaient traduits en français depuis 1820, qu'est imaginé ce tableau exotique. Au salon de 1824, un tableau bien connu d'Eugène Delacroix évoque Les Massacres de Chio..

Les turcs ont passé là. Tout est ruine et deuil.

Chio, l’île des vins, n’est plus qu’un sombre écueil,

Chio, qu’ombrageaient les charmilles,

Chio, qui dans les flots reflétait ses grands bois,

Ses coteaux, ses palais, et le soir quelquefois

Un chœur dansant de jeunes filles.

Tout est désert. Mais non ; seul près des murs noircis,

Un enfant aux yeux bleus, un enfant grec, assis,

Courbait sa tête humiliée ;

Il avait pour asile, il avait pour appui

Une blanche aubépine, une fleur, comme lui

Dans le grand ravage oubliée.

Ah ! pauvre enfant, pieds nus sur les rocs anguleux !

Hélas ! pour essuyer les pleurs de tes yeux bleus

Comme le ciel et comme l’onde,

Pour que dans leur azur, de larmes orageux,

Passe le vif éclair de la joie et des jeux,

Pour relever ta tête blonde,

Que veux-tu ? Bel enfant, que te faut-il donner

Pour rattacher gaîment et gaîment ramener

En boucles sur ta blanche épaule

Ces cheveux, qui du fer n’ont pas subi l’affront,

Et qui pleurent épars autour de ton beau front,

Comme les feuilles sur le saule ?

Qui pourrait dissiper tes chagrins nébuleux ?

Est-ce d’avoir ce lys, bleu comme tes yeux bleus,

Qui d’Iran borde le puits sombre ?

Ou le fruit du tuba, de cet arbre si grand,

Qu’un cheval au galop met, toujours en courant,

Cent ans à sortir de son ombre ?

Veux-tu, pour me sourire, un bel oiseau des bois,

Qui chante avec un chant plus doux que le hautbois,

Plus éclatant que les cymbales ?

Que veux-tu ? fleur, beau fruit, ou l’oiseau merveilleux ?

– Ami, dit l’enfant grec, dit l’enfant aux yeux bleus,

Je veux de la poudre et des balles.

1829 - Les "Orientales"

Victor Hugo publie un nouveau roman, de tendance humanitaire, "Le Dernier jour d'un Condamné", et compose un second drame, "Marion de Larme", qui, arrêté par la censure de Charles X (la dénonciation de l'époque de Louis Xlll parut insultante) ne sera joué qu'en 1831. Mais surtout, le poète, publie deux recueils qui révèlent véritablement sa force imaginative, sa virtuosité rythmique, son sens de l'évocation (Hugo, le poète de l'universelle analogie, dira Baudelaire), une liberté d'inspiration peu commune. Hugo, qui n'a jamais vu l'Orient, révèle avec les "Orientales" (1829) qu'il fut tenté un temps par l'art pour l'art, le culte de la beauté pour la beauté ("Tout est sujet; tout relève de l'art ; tout a droit de cité en poésie), avant de se recentrer sur une vision foncièrement humanitaire voire religieuse de sa mission...

On cite le plus souvent "les Djinns" comme l'expression du rythme pur dans la première poésie de Victor Hugo...

"Murs, ville,

Et port,

Asile

De mort,

Mer grise

Où brise

La brise,

Tout dort.

Dans la plaine

Naît un bruit.

C'est l'haleine

De la nuit.

Elle brame

Comme une âme

Qu'une flamme

Toujours suit.

La voix plus haute

Semble un grelot.

D'une main qui saute

C'est le galop.

Il fuit, s'élance,

Puis en cadence

Sur un pied danse

Au bout d'un flot.

La rumeur approche,

L'écho la redit.

C'est comme la cloche

D'un couvent maudit,

Comme un bruit de foule

Qui tonne et qui roule,

Et tantôt s'écroule,

Et tantôt grandit.

Dieu ! la voix sépulcrale

Des Djinns !... - Quel bruit ils font !

Fuyons sous la spirale

De l'escalier profond !

Déjà s'éteint ma lampe,

Et l'ombre de la rampe,

Qui le long du mur rampe,

Monte jusqu'au plafond.

C'est l'essaim des Djinns qui passe,

Et tourbillonne en sifflant.

Les ifs, que leur vol fracasse,

Craquent comme un pin brûlant.

Leur troupeau lourd et rapide,

Volant dans l'espace vide,

Semble un nuage livide

Qui porte un éclair au flanc.

Ils sont tout près ! - Tenons fermée

Cette salle où nous les narguons.

Quel bruit dehors ! Hideuse armée

De vampires et de dragons !

La poutre du toit descellée

Ploie ainsi qu'une herbe mouillée,

Et la vieille porte rouillée

Tremble à déraciner ses gonds. ..."

Le Feu du ciel - Alors le Seigneur fit descendre du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe une pluie de soufre et de feu. Et il perdit ces villes avec tous leurs habitant, tout le pays à l'entour avec ceux qui l'habitaient, et tout ce qui avait quelque verdeur sur la terre. (La Genèse)

La voyez-vous passer, la nuée au flanc noir?

Tantôt pâle, tantôt rouge et splendide à voir,

Morne comme un été stérile?

On croit voir à la fois, sur le vent de la nuit,

Fuir toute la fumée ardente et tout le bruit

De l'embrasement d'une ville.

D'où vient-elle? des cieux, de la mer ou des monts?

Est-ce le char de feu qui porte les démons

À quelque planète prochaine?

Ô terreur! de son sein, chaos mystérieux,

D'où vient que par moments un éclair furieux

Comme un long serpent se déchaîne?

La mer! partout la mer! des flots, des flots encor.

L'oiseau fatigue en vain son inégal essor.

Ici les flots, là-bas les ondes;

Toujours des flots sans fin par des flots repoussés;

L'oeil ne voit que des flots dans l'abîme entassés

Rouler sous les vagues profondes.

Parfois de grands poissons, à fleur d'eau voyageant,

Font reluire au soleil leurs nageoires d'argent,

Ou l'azur de leurs larges queues.

La mer semble un troupeau secouant sa toison:

Mais un cercle d'airain ferme au loin l'horizon;

Le ciel bleu se mêle aux eaux bleues.

– Faut-il sécher ces mers? dit le nuage en feu.

– Non! – Il reprit son vol sous le souffle de Dieu.

Mazeppa

(mai 1828)

Ainsi, quand Mazeppa, qui rugit et qui pleure,

A vu ses bras, ses pieds, ses flancs qu'un sabre effleure,

Tous ses membres liés

Sur un fougueux cheval, nourri d'herbes marines,

Qui fume, et fait jaillir le feu de ses narines

Et le feu de ses pieds ;

Quand il s'est dans ses nœuds roulé comme un reptile,

Qu'il a bien réjoui de sa rage inutile

Ses bourreaux tout joyeux,

Et qu'il retombe enfin sur la croupe farouche,

La sueur sur le front, l'écume dans la bouche,

Et du sang dans les yeux,

Un cri part ; et soudain voilà que par la plaine

Et l'homme et le cheval, emportés, hors d'haleine,

Sur les sables mouvants,

Seuls, emplissant de bruit un tourbillon de poudre

Pareil au nuage noir où serpente la foudre,

Volent avec les vents !

Ils vont. Dans les vallons comme un orage ils passent,

Comme ces ouragans qui dans les monts s'entassent,

Comme un globe de feu ;

Puis déjà ne sont plus qu'un point noir dans la brume,

Puis s'effacent dans l'air comme un flocon d'écume

Au vaste océan bleu.

Ils vont. L'espace est grand. Dans le désert immense,

Dans l'horizon sans fin qui toujours recommence,

Ils se plongent tous deux.

Leur course comme un vol les emporte, et grands chênes,

Villes et tours, monts noirs liés en longues chaînes,

Tout chancelle autour d'eux.

Et si l'infortuné, dont la tête se brise,

Se débat, le cheval, qui devance la brise,

D'un bond plus effrayé,

S'enfonce au désert vaste, aride, infranchissable,

Qui devant eux s'étend, avec ses plis de sable,

Comme un manteau rayé.

Tout vacille et se peint de couleurs inconnues :

Il voit courir les bois, courir les larges nues,

Le vieux donjon détruit,

Les monts dont un rayon baigne les intervalles ;

Il voit ; et des troupeaux de fumantes cavales

Le suivent à grand bruit !

Et le ciel, où déjà les pas du soir s'allongent,

Avec ses océans de nuages où plongent

Des nuages encor,

Et son soleil qui fend leurs vagues de sa proue,

Sur son front ébloui tourne comme une roue

De marbre aux veines d'or !

Son oeil s'égare et luit, sa chevelure traîne,

Sa tête pend ; son sang rougit la jaune arène,

Les buissons épineux ;

Sur ses membres gonflés la corde se replie,

Et comme un long serpent resserre et multiplie

Sa morsure et ses nœuds.

Le cheval, qui ne sent ni le mors ni la selle,

Toujours fuit, et toujours son sang coule et ruisselle,

Sa chair tombe en lambeaux ;

Hélas ! voici déjà qu'aux cavales ardentes

Qui le suivaient, dressant leurs crinières pendantes,

Succèdent les corbeaux ! ......

1828, outre le Salon de l'Arsenal formé en 1823 autour de Charles Nodier, un second cénacle se constitua vers 1828 autour de Victor Hugo qui habitait alors rue Notre-Dame-des-Champs, un cénacle plus franchement romantique que le premier et qui comptait, à côté d'écrivains comme A. de Vigny, Sainte-Beuve, Charles Nodier, Alfred de Musset, Gérard de Nerval, A. Dumas, Emile et Antony Duchamp, Théophile Gautier, Jules de Rességuier, Ulric Guttinger, Adolphe de Saint-Valry, Alcide de Beauchesne, des peintres et des sculpteurs comme Louis Boulanger, Eugène Devéris, Eugène Delacroix, David d'Angers. Ce sont surtout les artistes qui contribuèrent au succès du romantismes et les ateliers qui fourniront la "claque" d'Hernani..

Victor Hugo - Les années 1830 - En 1830, c'est la représentation d'Hernani, suivie de celle de "Marion de Lorme" en 1831, - année mémorable où Victor Hugo commence par publier son premier grand roman, "Notre- Dame de Paris", et donne, après "Marion", ses "Feuilles d'automne". — L'année suivante, nouveau drame en vers, "le Roi s'amuse". En 1833, "Lucrèce Borgia", le premier et le meilleur de ses drames en prose ; les deux autres sont "Marie Tudor" (1833) et "Angelo" (1835). En 1834 avaient paru un recueil d'articles, "Littérature et Philosophie mêlées", et une sorte de conte social, "Claude Gueux". En 1835, après "Angelo", ce sont "les Chants du crépuscule", recueil de poésies suivi d'un autre, "les Voix intérieures", en 1837, et, en 1840, du dernier que Victor Hugo ait donné avant son exil : "les Rayons et les Ombres". En 1838, il était revenu au théâtre avec un drame en vers, "Ruy Blas"...

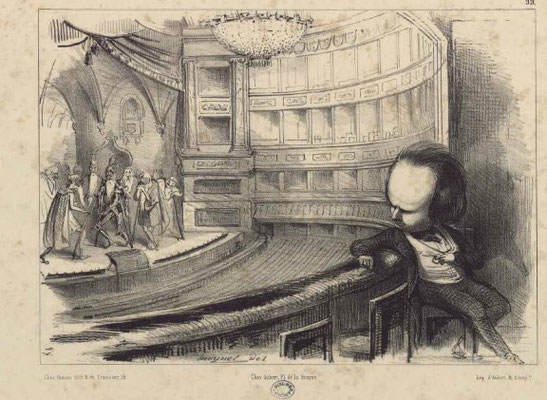

Les deux batailles d'Hernani

Ce sont les deux premières représentations d'Hernani (février 1830) qui mirent le plus violemment aux prises les romantiques et les partisans attardés du classicisme. Il faut lire dans "l'Histoire du romantisme", que Théophile Gautier écrivit d'ailleurs beaucoup plus tard (elle parut 2 ans après sa mort, en 1871), le compte rendu de la première bataille d'Hernani, å laquelle il avait assisté. A la deuxième représentation de la pièce, les classiques voulurent prendre leur revanche de l'échec qu'ils avaient subi à la première: c'est la seconde bataille d'Hernani, dont Mme V. Hugo nous a fait le récit dans "Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie". En 1867, alors que Victor Hugo était en exil, il y eut une reprise triomphale d'Hernani, on l'appelle parfois la troisième bataille d'Hernani.

LA PREMIÈRE BATAILLE D'HERNANI (Théophile Gautier)

"25 février 1830! 'Cette date reste écrite dans le fond de notre pensée en caractères flamboyants : la date de la première représentation d'Hernani !

Lejeune poète, avec sa fière audace et sa grandesse de génie, aimant mieux d'ailleurs la gloire que le succès, avait opiniâtrement refusé l'aide de ces cohortes stipendiées qui accompagnent les triomphes et soutiennent les déroutes. Les claqueurs ont leur goût comme les académiciens. Ils sont en général classiques.

On ne pouvait cependant pas, quelque brave qu'il fût, laisser Hernani se débattre tout seul contre un parterre mal disposé et tumultueux, contre des loges plus calmes en apparence mais non moins dangereuses dans leur hostilité polie. La jeunesse romantique pleine d'ardeur et fanatisée par la préface de Cromwell s'offrit au maître qui l'accepta. On s'enrégimenta par petites escouades dont chaque homme avait pour passe le carré de papier rouge timbré de la griffe Hierro (signature romantique de Hugo).

On s'est plu à représenter dans les petits journaux et les polémiques du temps ces jeunes hommes, tous de bonne famille, instruits, bien élevés, fous d'art et de poésie, ceux-ci écrivains, ceux-là peintres, les uns musiciens, les autres sculpteurs ou architectes, quelques-uns critiques et occupés à un titre quelconque de choses littéraires, comme un ramassis de truands sordides. Ce n'étaient pas les Huns d'Attila qui campaient devant le Théâtre-Français, malpropres, farouches, hérissés, stupides ; mais bien les chevaliers de l'avenir, les champions de l'idée, les défenseurs de l'art libre; et ils étaient beaux, libres et jeunes. Oui, ils avaient des cheveux, - on ne peut naître avec des perruques, - et ils en avaient beaucoup qui retombaient en boucles souples et brillantes, car ils étaient bien peignés. Leur costumes,

où régnaient la fantaisie du goût individuel et le juste sentiment de la couleur, prêtait davantage à la peinture.

Dans une intention perfide et dans l'espoir sans doute de quelque tumulte qui nécessitât ou prétextât l'intervention de la police, on fit ouvrir les portes à deux heures de l'après-midi.

Six ou sept heures d'attente dans l'obscurité ou tout au moins la pénombre d'une salle dont le lustre n'est pas allumé, c'est long, même lorsqu'au bout de cette nuit Hernani doit se lever comme un soleil radieux. La faim commençait à se faire sentir. Les plus prudents avaient emporté du chocolat et des petits pains, quelques-uns - proh pudor! - des cervelas, des classiques malveillants disent à l'ail. Cependant le lustre descendait lentement du plafond avec sa triple couronne de gaz et son scintillement prismatique; la rampe montait, traçant entre le monde idéal et le monde réel sa démarcation lumineuse. Les candélabres s'allumaient aux avant-scènes et la salle s'emplissait peu à peu. L'orchestre et le balcon étaient pavés de crânes académiques et classiques. Une rumeur d'orage grondait sourdement dans la salle, il était temps que la toile se levât : on en serait peut-être venu aux mains avant la pièce, tant l'animosité ,était grande de part et d autre. Enfin les trois coups retentirent.

Il suffisait de jeter les yeux sur ce public pour se convaincre qu'il ne s'agissait pas là d'une représentation ordinaire; que deux systèmes, deux partis, deux armées, deux civilisations même - ce n'est pas trop dire - étaient en présence, se haïssant cordialement, comme on se hait dans les haines littéraires, ne demandant que la bataille, et prêts à fondre l'un sur l'autre. L'attitude générale était hostile, les coudes se faisaient anguleux, la querelle n'attendait pour jaillir que le moindre contact..."

1830 - "Hernani", la "bataille d'Hernani"

Avec les premières représentations d'Hernani (1830), Victor Hugo devient le chef de file incontesté du romantisme, soutenus par la jeune génération, Gérard de Nerval, Théophile Gautier, Alfred de Vigny, Alexandre Dumas, Sainte-Beuve, qui s'opposent aux tenants du "classique". Cette révolution littéraire précède de peu la révolution politique de juillet, - "le romantisme n'est, à tout prendre, que le libéralisme en littérature" (Préface d`Hernani, mars 1830), la méditation de Don Carlos au tombeau de Charlemagne (Hernani, IV, 2), ou l'invective de Ruy Blas aux ministres corrompus (Ruy Blas, III, 2) en constituent de parfaites illustrations. Le "Cénacle", rue Notre-Dame-des-Champs, devient dès 1827 le quartier général du mouvement. Le scandale de la "bataille d'Hernani" qui voit s'opposer lors de la représentation de la pièce, le 25 février 1830, les défenseurs de la tradition et les tenants des nouvelles doctrines, impose le drame pour longtemps : suppression de l'unité de lieu (la scène est tantôt à Saragosse, tantôt dans les montagnes d'Aragon, tantôt à Aix-la-Chapelle), abandon de l'unité de temps (le drame se déroule sur plusieurs mois), désintérêt pour la vraisemblance. Hernani est porté par une intrigue complexe et tragique qui mêle une affaire sentimentale - le roi Don Carlos et le proscrit Hernani aiment la même femme, doña Sol -, et un drame politique - une conspiration veut empêcher Don Carlos de devenir Charles Quint -...

Acte I - Le roi - Le roi d'Espagne Don Carlos et un proscrit chef de bande Hernani, qui veut venger son père jadis mis à mort par le père du roi, se trouvent face à face dans la chambre de Dona Sol, dont ils sont épris. La Jeune fille aime Hernani mais elle est fiancée à son oncle, Don Ruy Gomez de Silva, qui s'indigne en voyant deux hommes chez sa nièce. Le roi justifie sa présence et fait passer Hernani pour quelqu'un de sa suite... (Acte I scène II) ...

Dona Sol

Je vous suivrai.

Hernani

Parmi mes rudes compagnons,

Proscrits dont le bourreau sait d'avance les noms,

Gens dont jamais le fer ni le coeur ne s'émousse,

Ayant tous quelques sang à venger qui les pousse ?

Vous viendrez commander ma bande, comme on dit ?

Car, vous ne savez pas, moi je suis un bandit !

Quand tout me poursuivait dans toutes les Espagne,

Seul, dans ses forêts, dans ses hautes montagnes,

Dans ses rocs, ou l'on n'est que de l'aigle aperçu,

La vieille Catalogne en mère m'a reçu.

Parmi ses montagnards, libres, pauvres et graves,

Je grandis, et demain, trois mille de ses braves,

Si ma voix dans leurs monts fait résonner ce cor.

Viendront... -Vous frissonnez ! Réfléchissez encor.

Me suivre dans les bois, dans les monts, sur les grèves,

Chez des hommes pareils aux démons de vos rêves,

Soupçonner tout, les yeux, les voix, les pas, le bruit,

Dormir sur l'herbe, boire au torrent, et la nuit

Entendre, en allaitant quelque enfant qui s'éveille,

Les balles des mousquets siffler à votre oreille,

Etre errante avec moi, proscrite et s'il le faut

Me suivre ou je suivrai mon père, - à l'échafaud.

Dona Sol

Je vous suivrai.

Hernani

Le duc est riche, grand, prospère.

Le duc n'a pas de tache au vieux nom de son père.

Le duc peut tout. Le duc vous offre avec sa main

Trésors, titres, bonheur...

Dona Sol

Nous partirons demain.

Hernani, n'allez pas sur mon audace étrange

Me blâmer. Êtes-vous mon démon ou mon ange ?

Je ne sais, mais je suis votre esclave. Ecoutez.

Allez où vous voudrez, j'irai. Restez, partez.

Je suis à vous. Pourquoi fais-je ainsi ? je l`ignore.

J'ai besoin de vous voir et de vous voir encore

Et de vous voir toujours. Quand le bruit de vos pas

S`efface, alors je crois que mon cœur ne bat pas,

Vous me manquez, je suis absente de moi-même;

Mais dès qu”enfin ce pas que j`attends et que j'aime

Vient frapper mon oreille, alors il me souvient

Que je vis, et je sens mon âme qui revient!

Acte II - Le bandit

Don Carlos rode autour du palais de Silva. Il tombe sur Hernani qui est venu enlever Dona. Le roi refuse de se battre avec Hernani et laisse échapper son rival.

Acte III - Le vieillard

Le jour des noces de Dona Sol et de Ruy Gomez, un pèlerin frappe à la porte du château de Da Silva, c'est Hernani. Sa tête est mise à prix, mais le Duc défend qu'on le dénonce. Arrive Don Carlos. Après son départ Ruy Gomez et Hernani complote pour tuer le roi. Hernani promet à Don Ruy qu'en cas de victoire, il lui offrira sa tête.

Acte IV - Le tombeau - Don Carlos est averti du complot. Au moment de son élévation à l'empire sous le nom de Charles Quint, ses soldats s'empares des conjurés Hernani et Ruy Gomez. Le roi veut inaugurer son règne par une mesure de clémence et unit Dona Sol et Hernani qui est en réalité Juan d'Aragon, grand d'Espagne. La méditation de Don Carlos au tombeau de Charlemagne (Hernani, IV, 2)...

Le pape et l’empereur sont tout. Rien n’est sur terre

Que par eux et pour eux. Un suprême mystère

Vit en eux, et le ciel, dont ils ont tous les droits,

Leur fait un grand festin des peuples et des rois.

Le monde, au-dessous d’eux, s’échelonne et se groupe.

Ils font et défont. L’un délie et l’autre coupe.

L’un est la vérité, l’autre est la force. Ils ont

Leur raison en eux-même, et sont parce qu’ils sont.

Quand ils sortent, tous deux égaux, du sanctuaire,

L’un dans sa pourpre, et l’autre avec son blanc suaire,

L’univers ébloui contemple avec terreur

Ces deux moitiés de Dieu, le pape et l’empereur !

— L’empereur ! L’empereur ! être empereur ! — ô rage,

Ne pas l’être-et sentir son cœur plein de courage !

Qu’il fut heureux celui qui dort dans ce tombeau,

Qu’il fut grand ! De son temps c’était encor plus beau !

Ô quel destin ! — pourtant cette tombe est la sienne !

Tout est-il donc si peu que ce soit là qu’on vienne ?

Quoi donc, avoir été prince, empereur et roi !

Avoir été colosse et tout dépassé ! Quoi !

Vivant, pour piédestal avoir eu l’Allemagne !

Quoi ! Pour titre César et pour nom Charlemagne !

— Avoir été plus grand qu’Annibal, qu’Attila,

Aussi grand que le monde !… — et que tout tienne là !

Ah ! Briguez donc l’empire et voyez la poussière

Que fait un empereur ! Couvrez la terre entière

De bruit et de tumulte. — élevez, bâtissez

Votre empire, et jamais ne dites : « c’est assez ! »

Si haut que soit le but où votre orgueil aspire,

Voilà le dernier terme !… — oh ! L’empire ! L’empire !

Que m’importe ? J’y touche et le trouve à mon gré.

Quelque chose me dit : « tu l’auras ». Je l’aurai !

Si je l’avais !… — ô ciel ! être ce qui commence !

Seul, debout, au plus haut de la spirale immense !

Acte V - La noce

Au palais d'Aragon s'achève le mariage quand retentit le son d'un cor, c'est Don Ruy qui rappelle à Hernani sa promesse. Celui-ci s'empoisonne avec sa compagne et Don Ruy se poignarde sur leurs cadavres.

1833 - Juliette Drouet

"Hier, la nuit d’été, qui nous prêtait ses voiles, Était digne de toi, tant elle avait d’étoiles ! Tant son calme était frais ! tant son souffle était doux ! Tant elle éteignait bien ses rumeurs apaisées ! Tant elle répandait d’amoureuses rosées Sur les fleurs et sur nous ! Moi, j’étais devant toi, plein de joie et de flamme, Car tu me regardais avec toute ton âme ! J’admirais la beauté dont ton front se revêt. Et sans même qu’un mot révélât ta pensée, La tendre rêverie en ton cœur commencée Dans mon cœur s’achevait !" - Victor Hugo a à peine trente ans, le voici accédant à la gloire, mais livré aux intrigues et trahison, au lendemain d'Hernaní, le cénacle commence à se disperser, mais surtout Sainte-Beuve et Mme Hugo noue une relation qui brise son bonheur conjugal. En février 1833, Hugo rencontre Juliette Drouet, qui interprète alors le rôle de la princesse Negroni dans Lucrèce Borgia, au théâtre de la Porte-Saint-Martin. Commence une liaison de cinquante ans, entrecoupée de ruptures et de réconciliations, - entre autres femmes traversant sa vie, Louise Colet (qui sera liée à Flaubert), Judith Gautier (la fille de Théophile), Louise Michel (la Vierge Rouge), Sarah Bernhardt (la célèbre comédienne), nombreuses d'admiratrices, de femmes de chambres et de prostituées -, liaison mythique en raison de sa durée mais plus encore par la passion absolue éprouvée par Juliette Drouet qui écrira à Victor Hugo entre 15 000 et 20 000 lettres et abandonnera sa carrière d'actrice...

Dans "Les chants du crépuscule" (1835), Victor Hugo se souvient d'un rendez-vous clandestin en pleine forêt de la vallée de la Bièvre avec Juliette, lui séjournant en septembre 1834, avec sa famille dans domaine des Roches de leurs amis Bertin, elle installée non loin de là au hameau des Metz...

Oh ! pour remplir de moi ta rêveuse pensée,

Tandis que tu m'attends, par la marche lassée,

Sous l'arbre au bord du lac, loin des yeux importuns,

Tandis que sous tes pieds l'odorante vallée,

Toute pleine de brume au soleil envolée,

Fume comme un beau vase où brûlent des parfums ;

Que tout ce que tu vois, les coteaux et les plaines,

Les doux buissons de fleurs aux charmantes haleines,

La vitre au vif éclair,

Le pré vert, le sentier qui se noue aux villages,

Et le ravin profond débordant de feuillages

Comme d'ondes la mer,

Que le bois, le jardin, la maison, la nuée,

Dont midi ronge au loin l'ombre diminuée,

Que tous les points confus qu'on voit là-bas trembler,

Que la branche aux fruits mûrs ; que la feuille séchée,

Que l'automne, déjà par septembre ébauchée,

Que tout ce qu'on entend ramper, marcher, voler,

Que ce réseau d'objets qui t'entoure et te presse,

Et dont l'arbre amoureux qui sur ton front se dresse

Est le premier chaînon ;

Herbe et feuille, onde et terre, ombre, lumière et flamme,

Que tout prenne une voix, que tout devienne une âme,

Et te dise mon nom !

"Si mes vers avaient des ailes, Des ailes comme l’oiseau..." - "L'Âme en fleur", près de 900 vers du livre des "Contemplations" (1856) sont inspirés des amours de Victor Hugo pour Juliette Drouet, il y conte les premiers temps de leur union, leurs promenades en forêt de Bièvre, leurs joies, leurs extases, mais aussi les épreuves vécues en commun, les malentendus, les réconciliations...

"Tu peux, comme il te plaît, me faire jeune ou vieux.

Comme le soleil fait serein ou pluvieux

L’azur dont il est l’âme et que sa clarté dore,

Tu peux m’emplir de brume ou m’inonder d’aurore,

Du haut de ta splendeur, si pure qu’en ses plis,

Tu sembles une femme enfermée en un lis,

Et qu’à d’autres moments, l’œil qu’éblouit ton âme

Croit voir, en te voyant, un lis dans une femme.

Si tu m’as souri, Dieu ! tout mon être bondit !

Il lui disait : « Vois-tu, si tous deux nous pouvions,

« L’âme pleine de foi, le cœur plein de rayons,

« Ivres de douce extase et de mélancolie,

« Rompre les mille nœuds dont la ville nous lie ;

« Si nous pouvions quitter ce Paris triste et fou,

« Nous fuirions ; nous irions quelque part, n’importe où,

« Chercher loin des vains bruits, loin des haines jalouses,

« Un coin où aurions des arbres, des pelouses,

« Une maison petite avec des fleurs, un peu

« De solitude, un peu de silence, un ciel bleu,

« La chanson d’un oiseau qui sur le toit se pose,

« De l’ombre ; – et quel besoin avons-nous d’autre

chose ? »

Pendant le séjour à Étampes le 22 août 1834, Hugo écrit un poème mémorable célébrant ses amours avec Juliette Drouet, qui sera publié seulement en 1856 dans son recueil "Les Contemplations" et inspirera compositeurs et peintres ...

"Mon bras pressait ta taille frêle

Et souple comme le roseau;

Ton sein palpitait comme l’aile

D’un jeune oiseau.

Longtemps muets, nous contemplâmes

Le ciel où s’éteignait le jour.

Que se passait-il dans nos âmes?

Amour! amour!

Comme un ange qui se dévoile,

Tu me regardais dans ma nuit,

Avec ton beau regard d’étoile

Qui m’éblouit."

1831 - "Les Feuilles d'Automne"

Entre 1830 et 1840, Victor Hugo va publier quatre recueils lyriques, "Les Feuilles d`Automne" (1831), "Les Chants du Crépuscule" (1835), "Les Voix intérieures" (1837), "Les Rayons et les Ombres" (1840). Ecrites à vingt-huit ans, avant la révolution de Juillet, les 40 pièces des Feuilles d'automne sont une oeuvre de transition, des vers sereins et paisibles, dira Hugo, des vers portant sur son enfance (ce siècle avait deux ans), le foyer domestique (lorsque l'enfant parait), la vie privée, des vers puisés à l'intérieur de l'âme mais dominés par la mélancolie...

(Novembre 1829)

Parfois, lorsque tout dort, je m'assieds plein de joie

Sous le dôme étoilé qui sur nos fronts flamboie ;

J'écoute si d'en haut il tombe quelque bruit ;

Et l'heure vainement me frappe de son aile

Quand je contemple, ému, cette fête éternelle

Que le ciel rayonnant donne au monde la nuit.

Souvent alors j'ai cru que ces soleils de flamme

Dans ce monde endormi n'échauffaient que mon âme ;

Qu'à les comprendre seul j'étais prédestiné ;

Que j'étais, moi, vaine ombre obscure et taciturne,

Le roi mystérieux de la pompe nocturne ;

Que le ciel pour moi seul s'était illuminé !

(Septembre 1831)

Contempler dans son bain sans voiles

Une fille aux yeux innocents ;

Suivre de loin de blanches voiles ;

Voir au ciel briller les étoiles

Et sous l'herbe les vers luisants ;

Voir autour des mornes idoles

Des sultanes danser en rond ;

D'un bal compter les girandoles ;

La nuit, voir sur l'eau les gondoles

Fuir avec une étoile au front ;

Regarder la lune sereine ;

Dormir sous l'arbre du chemin ;

Être le roi lorsque la reine,

Par son sceptre d'or souveraine,

L'est aussi par sa blanche main ;

Ouïr sur les harpes jalouses

Se plaindre la romance en pleurs ;

Errer, pensif, sur les pelouses,

Le soir, lorsque les andalouses

De leurs balcons jettent des fleurs ;

Rêver, tandis que les rosées

Pleuvent d'un beau ciel espagnol,

Et que les notes embrasées

S'épanouissent en fusées

Dans la chanson du rossignol ;

Ne plus se rappeler le nombre

De ses jours, songes oubliés ;

Suivre fuyant dans la nuit sombre

Un Esprit qui traîne dans l'ombre

Deux sillons de flamme à ses pieds ;

Des boutons d'or qu'avril étale

Dépouiller le riche gazon ;

Voir, après l'absence fatale,

Enfin, de sa ville natale

Grandir la flèche à l'horizon ;

Non, tout ce qu'a la destinée

De bien réels ou fabuleux

N'est rien pour mon âme enchaînée

Quand tu regardes inclinée

Mes yeux noirs avec tes yeux bleus !

Où donc est le bonheur ?

Le 28 mai 1830.

Où donc est le bonheur ? disais-je. - Infortuné !

Le bonheur, ô mon Dieu, vous me l'avez donné.

Naître, et ne pas savoir que l'enfance éphémère,

Ruisseau de lait qui fuit sans une goutte amère,

Est l'âge du bonheur, et le plus beau moment

Que l'homme, ombre qui passe, ait sous le firmament !

Plus tard, aimer, - garder dans son coeur de jeune homme

Un nom mystérieux que jamais on ne nomme,

Glisser un mot furtif dans une tendre main,

Aspirer aux douceurs d'un ineffable hymen,

Envier l'eau qui fuit, le nuage qui vole,

Sentir son coeur se fondre au son d'une parole,

Connaître un pas qu'on aime et que jaloux on suit,

Rêver le jour, brûler et se tordre la nuit,

Pleurer surtout cet âge où sommeillent les âmes,

Toujours souffrir ; parmi tous les regards de femmes,

Tous les buissons d'avril, les feux du ciel vermeil,

Ne chercher qu'un regard, qu'une fleur, qu'un soleil !

Puis effeuiller en hâte et d'une main jalouse

Les boutons d'orangers sur le front de l'épouse ;

Tout sentir, être heureux, et pourtant, insensé

Se tourner presque en pleurs vers le malheur passé ;

Voir aux feux de midi, sans espoir qu'il renaisse,

Se faner son printemps, son matin, sa jeunesse,

Perdre l'illusion, l'espérance, et sentir

Qu'on vieillit au fardeau croissant du repentir,

Effacer de son front des taches et des rides ;

S'éprendre d'art, de vers, de voyages arides,

De cieux lointains, de mers où s'égarent nos pas ;

Redemander cet âge où l'on ne dormait pas ;

Se dire qu'on était bien malheureux, bien triste,

Bien fou, que maintenant on respire, on existe,

Et, plus vieux de dix ans, s'enfermer tout un jour

Pour relire avec pleurs quelques lettres d'amour !

Vieillir enfin, vieillir ! comme des fleurs fanées

Voir blanchir nos cheveux et tomber nos années,

Rappeler notre enfance et nos beaux jours flétris,

Boire le reste amer de ces parfums aigris,

Être sage, et railler l'amant et le poète,

Et, lorsque nous touchons à la tombe muette,

Suivre en les rappelant d'un oeil mouillé de pleurs

Nos enfants qui déjà sont tournés vers les leurs !

Ainsi l'homme, ô mon Dieu ! marche toujours plus sombre

Du berceau qui rayonne au sépulcre plein d'ombre.

C'est donc avoir vécu ! c'est donc avoir été !

Dans la joie et l'amour et la félicité

C'est avoir eu sa part ! et se plaindre est folie.

Voilà de quel nectar la coupe était remplie !

Hélas ! naître pour vivre en désirant la mort !

Grandir en regrettant l'enfance où le coeur dort,

Vieillir en regrettant la jeunesse ravie,

Mourir en regrettant la vieillesse et la vie !

Où donc est le bonheur, disais-je ? - Infortuné !

Le bonheur, ô mon Dieu, vous me l'avez donné !

Lorsque l'enfant paraît

(mai 1830)

Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille

Applaudit à grands cris ; son doux regard qui brille

Fait briller tous les yeux,

Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être,

Se dérident soudain à voir l’enfant paraître,

Innocent et joyeux.

Soit que juin ait verdi mon seuil, ou que novembre

Fasse autour d’un grand feu vacillant dans la chambre

Les chaises se toucher,

Quand l’enfant vient, la joie arrive et nous éclaire.

On rit, on se récrie, on l’appelle, et sa mère

Tremble à le voir marcher.

Quelquefois nous parlons, en remuant la flamme,

De patrie et de Dieu, des poètes, de l’âme

Qui s’élève en priant ;

L’enfant paraît, adieu le ciel et la patrie

Et les poètes saints ! la grave causerie

S’arrête en souriant.

La nuit, quand l’homme dort, quand l’esprit rêve, à l’heure

Où l’on entend gémir, comme une voix qui pleure,

L’onde entre les roseaux,

Si l’aube tout à coup là-bas luit comme un phare,

Sa clarté dans les champs éveille une fanfare

De cloches et d’oiseaux !

Enfant, vous êtes l’aube et mon âme est la plaine

Qui des plus douces fleurs embaume son haleine

Quand vous la respirez ;

Mon âme est la forêt dont les sombres ramures

S’emplissent pour vous seul de suaves murmures

Et de rayons dorés !

Car vos beaux yeux sont pleins de douceurs infinies,

Car vos petites mains, joyeuses et bénies

N’ont point mal fait encor ;

Jamais vos jeunes pas n’ont touché notre fange ;

Tête sacrée ! enfant aux cheveux blonds ! bel ange

À l’auréole d’or !

Vous êtes parmi nous la colombe de l’arche.

Vos pieds tendres et purs n’ont point l’âge où l’on marche ;

Vos ailes sont d’azur.

Sans le comprendre encor, vous regardez le monde.

Double virginité ! corps où rien n’est immonde,

Âme où rien n’est impur !

Il est si beau, l’enfant, avec son doux sourire,

Sa douce bonne foi, sa voix qui veut tout dire,

Ses pleurs vite apaisés,

Laissant errer sa vue étonnée et ravie,

Offrant de toutes parts sa jeune âme à la vie

Et sa bouche aux baisers !

Seigneur ! préservez-moi, préservez ceux que j’aime,

Frères, parents, amis, et mes ennemis même

Dans le mal triomphants,

De jamais voir, Seigneur ! l’été sans fleurs vermeilles,

La cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles,

La maison sans enfants !

1831 - Un roman, "Notre-Dame de Paris"

Après le théâtre et le succès d'Hernani, Hugo apporte au romantisme une nouvelle contribution, dans le roman, avec "Notre-Dame de Paris" (1831) : le goût du temps est au Moyen Age, il nous donne ici, - un roman qui se situe en fin de règne de Louis XI (1482) au moment où le Moyen Âge bascule dans la Renaissance -, la mesure de son imagination et de sa puissance verbale pour nous relater comment la fatalité peut conduire des marginaux et des miséreux à l'échec et à la mort, comment la belle bohémienne Esmeralda, le hideux Quasimodo, l'archidiacre obsédé Frollo sont emportés par un même destin impitoyablement scellé....

LA COUR DES MIRACLES - Le poète Gringoire s'est égaré une nuit dans un quartier de Paris et découvre la Cour des Miracles...

"... Il se mit à courir. L’aveugle courut. Le boiteux courut. Le cul-de-jatte courut.

Et puis, à mesure qu’il s’enfonçait dans la rue, culs-dejatte, aveugles, boiteux, pullulaient autour de lui, et des manchots, et des borgnes, et des lépreux avec leurs plaies, qui sortant des maisons, qui des petites rues adjacentes, qui des soupiraux des caves, hurlant, beuglant, glapissant, tous clopinclopant, cahin-caha, se ruant vers la lumière, et vautrés dans la fange comme des limaces après la pluie.

Gringoire, toujours suivi par ses trois persécuteurs, et ne sachant trop ce que cela allait devenir, marchait effaré au milieu des autres, tournant les boiteux, enjambant les culs-de-jatte, les pieds empêtrés dans cette fourmilière d’éclopés, comme ce capitaine anglais qui s’enlisa dans un troupeau de crabes.

L’idée lui vint d’essayer de retourner sur ses pas. Mais il était trop tard. Toute cette légion s’était refermée derrière lui, et ses trois mendiants le tenaient. Il continua donc, poussé à la fois par ce flot irrésistible, par la peur et par un vertige qui lui faisait de tout cela une sorte de rêve horrible.

Enfin, il atteignit l’extrémité de la rue. Elle débouchait sur une place immense, où mille lumières éparses vacillaient dans le brouillard confus de la nuit. Gringoire s’y jeta, espérant échapper par la vitesse de ses jambes aux trois spectres infirmes qui s’étaient cramponnés à lui.

« DOndè vas, hombre ! » cria le perclus jetant là ses béquilles, et courant après lui avec les deux meilleures jambes qui eussent jamais tracé un pas géométrique sur le pavé de Paris.

Cependant le cul-de-jatte, debout sur ses pieds, coiffait Gringoire de sa lourde jatte ferrée, et l’aveugle le regardait en face avec des yeux flamboyants.

« Où suis-je ? dit le poète terrifié.

– Dans la Cour des Miracles, répondit un quatrième spectre qui les avait accostés.

– Sur mon âme, reprit Gringoire, je vois bien les aveugles qui regardent et les boiteux qui courent ; mais où est le Sauveur ? »

Ils répondirent par un éclat de rire sinistre. Le pauvre poète jeta les yeux autour de lui. Il était en effet dans cette redoutable Cour des Miracles, où jamais honnête homme n’avait pénétré à pareille heure ; cercle magique où les officiers du Châtelet et les sergents de la prévôté qui s’y aventuraient disparaissaient en miettes ; cité des voleurs, hideuse verrue à la face de Paris ; égout d’où s’échappait chaque matin, et où revenait croupir chaque nuit ce ruisseau de vices, de mendicité et de vagabondage toujours débordé dans les rues des capitales ; ruche monstrueuse où rentraient le soir avec leur butin tous les frelons de l’ordre social ; hôpital menteur où le bohémien, le moine défroqué, l’écolier perdu, les vauriens de toutes les nations, espagnols, italiens, allemands, de toutes les religions, juifs, chrétiens, mahométans, idolâtres, couverts de plaies fardées, mendiants le jour, se transfiguraient la nuit en brigands ; immense vestiaire, en un mot, où s’habillaient et se déshabillaient à cette époque tous les acteurs de cette comédie éternelle que le vol, la prostitution et le meurtre jouent sur le pavé de Paris.

C’était une vaste place, irrégulière et mal pavée, comme toutes les places de Paris alors. Des feux, autour desquels fourmillaient des groupes étranges, y brillaient çà et là. Tout cela allait, venait, criait. On entendait des rires aigus, des vagissements d’enfants, des voix de femmes. Les mains, les têtes de cette foule, noires sur le fond lumineux, y découpaient mille gestes bizarres. Par moments, sur le sol, où tremblait la clarté des feux, mêlée à de grandes ombres indéfinies, on pouvait voir passer un chien qui ressemblait à un homme, un homme qui ressemblait à un chien. Les limites des races et des espèces semblaient s’effacer dans cette cité comme dans un pandémonium. Hommes, femmes, bêtes, âge, sexe, santé, maladie, tout semblait être en commun parmi ce peuple ; tout allait ensemble, mêlé, confondu, superposé ; chacun y participait de tout.

Le rayonnement chancelant et pauvre des feux permettait à Gringoire de distinguer, à travers son trouble, tout à l’entour de l’immense place, un hideux encadrement de vieilles maisons dont les façades vermoulues, ratatinées, rabougries, percées chacune d’une ou deux lucarnes éclairées, lui semblaient dans l’ombre d’énormes têtes de vieilles femmes, rangées en cercle, monstrueuses et rechignées, qui regardaient le sabbat en clignant des yeux.

C’était comme un nouveau monde, inconnu, inouï, difforme, reptile, fourmillant, fantastique...."

NOTRE-DAME A Paris, en 1482, le poète Gringaire s'égare dans la Cour des Miracles; menacé d'un mauvais sort, il doit son salut à une séduisante bohémienne, la ESMERALDA. L'archidiacre FROLLO éprouve pour celle-ci une sinistre passion et a chargé le sonneur de Notre-Dame, QUASIMODO, de s'emparer d'elle , mais le capitaine PHOEBUS délivre la jeune fille qui s`éprend de son sauveur. Pour sa tentative de rapt, Quasimodo, qui est un monstre difforme, a été condamné au pilori: émue de pitié, la Esmeralda lui donne à boire et le malheureux conçoit pour elle un attachement passionné. Cependant Frollo assassine Phœbus et laisse accuser la bohémienne. Elle est amenée devant Notre- Dame pour y faire amende honorable. Quasimodo l'entraîne dans la cathédrale où elle jouira du droit d`asile. Mais les truands attaquent Notre-Dame pour délivrer leur amie. Ils sont repoussés par le sonneur. La Esmeralda retrouve sa mère, qui ne peut l`arracher à son persécuteur. Rendue à la justice, la jeune fille est pendue. Comprenant enfin le rôle qu'a joué son maître Frollo, Quasimodo le précipite du haut de Notre-Dame et va lui-même mourir au charnier de Montfaucon où a été déposé le corps de la Esmeralda.

LES TRUANDS A L”ASSAUT DE NOTRE-DAME - Cette scène violente et grandiose résulte, à l`origine, d`un tragique malentendu : les truands veulent délivrer la ESMERALDA que QUASIMODO croit protéger, alors qu'à Notre-Dame elle est à la merci de son pire ennemi, l`odieux Claude Frollo (d'où le titre du chapitre : Un maladroit ami). Cependant, au point où en sont venues les choses, le sonneur ne se trompe qu`à demi en défendant avec une passion aveugle à la fois sa bien-aimée et sa cathédrale, car cette dernière est terriblement menacée par la convoitise des gueux...

"Qui eût pu voir Quasimodo en ce moment eût été effrayé. Indépendamment de ce qu’il avait empilé de projectiles sur la balustrade, il avait amoncelé un tas de pierres sur la plate-forme même. Dès que les moellons amassés sur le rebord extérieur furent épuisés, il prit au tas. Alors il se baissait, se relevait, se baissait et se relevait encore, avec une activité incroyable. Sa grosse tête de gnome se penchait par-dessus la balustrade, puis une pierre énorme tombait, puis une autre, puis une autre. De temps en temps il suivait une belle pierre de l’œil, et, quand elle tuait bien, il disait : « Hun ! »

Cependant les gueux ne se décourageaient pas. Déjà plus de vingt fois l’épaisse porte sur laquelle ils s’acharnaient avait tremblé sous la pesanteur de leur bélier de chêne multipliée par la force de cent hommes. Les panneaux craquaient, les ciselures volaient en éclats, les gonds à chaque secousse sautaient en sursaut sur leurs pitons, les ais se détraquaient, le bois tombait en poudre broyé entre les nervures de fer. Heureusement pour Quasimodo, il y avait plus de fer que de bois. Il sentait pourtant que la grande porte chancelait. Quoiqu’il n’entendît pas, chaque coup de bélier se répercutait à la fois dans les cavernes de l’église et dans ses entrailles. Il voyait d’en haut les truands, pleins de triomphe et de rage, montrer le poing à la ténébreuse façade, et il enviait, pour l’égyptienne et pour lui, les ailes des hiboux qui s’enfuyaient au-dessus de sa tête par volées. Sa pluie de moellons ne suffisait pas à repousser les assaillants.

En ce moment d’angoisse, il remarqua, un peu plus bas que la balustrade d’où il écrasait les argotiers, deux longues gouttières de pierre qui se dégorgeaient immédiatement au-dessus de la grande porte. L’orifice interne de ces gouttières aboutissait au pavé de la plate-forme. Une idée lui vint. Il courut chercher un fagot dans son bouge de sonneur, posa sur ce fagot force bottes de lattes et force rouleaux de plomb, munitions dont il n’avait pas encore usé, et, ayant bien disposé ce bûcher devant le trou des deux gouttières, il y mit le feu avec sa lanterne.

Pendant ce temps-là, les pierres ne tombant plus, les truands avaient cessé de regarder en l’air. Les bandits, haletant comme une meute qui force le sanglier dans sa bauge, se pressaient en tumulte autour de la grande porte, toute déformée par le bélier, mais debout encore. Ils attendaient avec un frémissement le grand coup, le coup qui allait l’éventrer. C’était à qui se tiendrait le plus près pour pouvoir s’élancer des premiers, quand elle s’ouvrirait, dans cette opulente cathédrale, vaste réservoir où étaient venues s’amonceler les richesses de trois siècles. Ils se rappelaient les uns aux autres, avec des rugissements de joie et d’appétit, les belles croix d’argent, les belles chapes de brocart, les belles tombes de vermeil, les grandes magnificences du chœur, les fêtes éblouissantes, les Noëls étincelantes de flambeaux, les Pâques éclatantes de soleil, toutes ces solennités splendides où châsses, chandeliers, ciboires, tabernacles, reliquaires, bosselaient les autels d’une croûte d’or et de diamants. Certes, en ce beau moment, cagoux et malingreux, archisuppôts et rifodés, songeaient beaucoup moins à la délivrance de l’égyptienne qu’au pillage de Notre-Dame. Nous croirions même volontiers que pour bon nombre d’entre eux la Esmeralda n’était qu’un prétexte, si des voleurs avaient besoin de prétextes.

Tout à coup, au moment où ils se groupaient pour un dernier effort autour du bélier, chacun retenant son haleine et roidissant ses muscles afin de donner toute sa force au coup décisif, un hurlement, plus épouvantable encore que celui qui avait éclaté et expiré sous le madrier, s’éleva au milieu d’eux. Ceux qui ne criaient pas, ceux qui vivaient encore, regardèrent. Deux jets de plomb fondu tombaient du haut de l’édifice au plus épais de la cohue. Cette mer d’hommes venait de s’affaisser sous le métal bouillant qui avait fait, aux deux points où il tombait, deux trous noirs et fumants dans la foule, comme ferait de l’eau chaude dans la neige. On y voyait remuer des mourants à demi calcinés et mugissant de douleur. Autour de ces deux jets principaux, il y avait des gouttes de cette pluie horrible qui s’éparpillaient sur les assaillants et entraient dans les crânes comme des vrilles de flamme. C’était un feu pesant qui criblait ces misérables de mille grêlons. La clameur fut déchirante. Ils s’enfuirent pêle-mêle, jetant le madrier sur les cadavres, les plus hardis comme les plus timides, et le Parvis fut vide une seconde fois.