- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

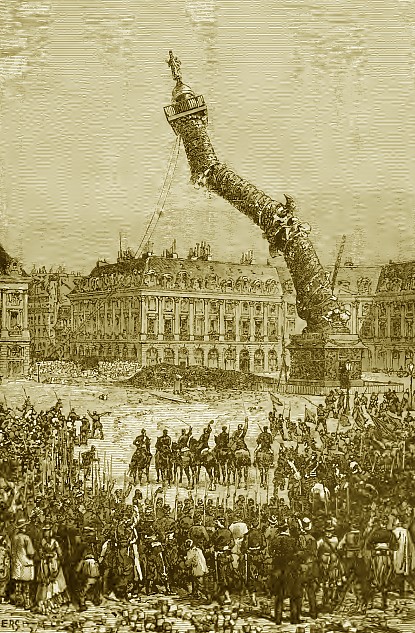

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- Welty

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Heller - Toole

- Naipaul

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

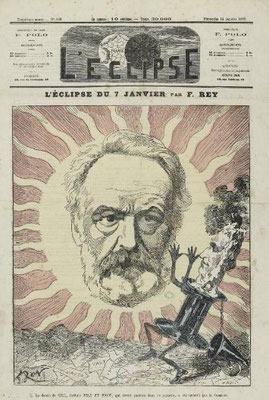

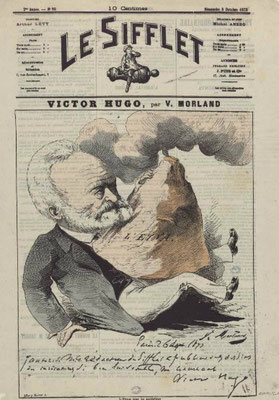

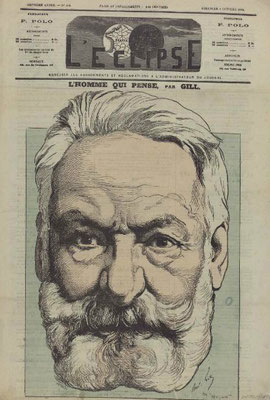

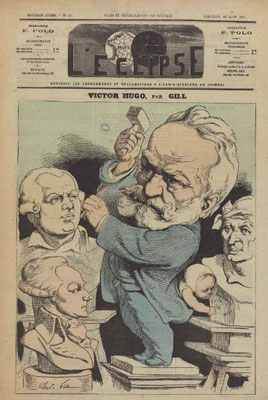

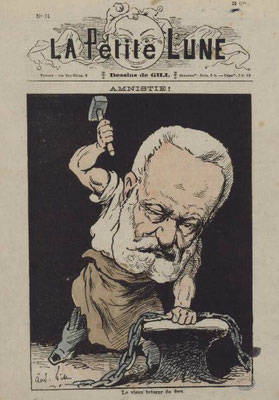

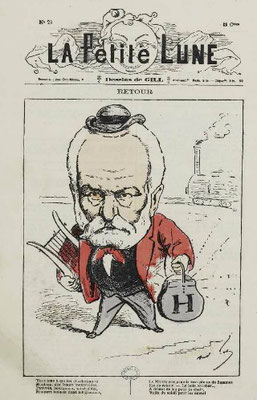

Victor Hugo (1802-1885) - Victor Hugo (1802-1885) - "Les Châtiments" (1852) - "La légende des siècles" (1859) - "Les Misérables" (1862) - "Dieu" (1889)......

Last update : 09/09/2018

Victor Hugo, Choses vues - janvier 1849, 1849 désappointé tourne le dos à 1848, Les révolutions pâlissent et semblent partout s'éteindre à la surface, mais un souffle profond remue toujours les peuples ...

"Le premier mois de la présidence de Louis Bonaparte s'écoule. Voici quelle est la figure de ce moment : Il y a maintenant des bonapartistes de la veille. Mme la duchesse d'Orléans habite, à Ems, avec ses deux enfants, une petite maison où elle vit pauvrement et royalement.. MM. Jules Favre, Billault et Carteret font une cour - politique - à Mme la princesse Mathilde Demidoff. Toutes les idées de février sont remises en question les unes après les autres, 1849 désappointé tourne le dos à 1848. Les généreux veulent l'amnistie, les sages veulent le désarmement. L'Assemblée constituante est furieuse d'agoniser. M. Guizot publie son livre "de la Démocratie en France", Louis-Philippe est à Londres, Pie IX est à Gaëte, M. Barrot est au pouvoir, la bourgeoisie a perdu Paris, le catholicisme a perdu Rome. Le ciel est pluvieux et triste avec un rayon de soleil de temps en temps. Mlle Ozy se montre toute nue dans le rôle d'Eve à la Porte-Saint-Martin, Frederick Lemaître y joue l'Auberge des Adrets. Le cinq est à soixante-quatorze, les pommes de terre coûtent huit sous le boisseau, on a un brochet pour vingt sous à la Halle. M. Ledru-Rollin pousse à la guerre , M. Proudhon pousse à la banqueroute. Le général Cavaignac assiste en gilet gris aux séances de l'Assemblée et passe son temps à regarder les femmes des tribunes avec de grosses jumelles d'ivoire. M. de Lamartine reçoit vingt-cinq mille francs pour son Toussaint-Louverture. Louis Bonaparte donne de grands dîners à M.Thiers qui l'a fait prendre et à M. Mole qui l'a fait condamner. Vienne, Milan, Berlin se calment. Les révolutions pâlissent et semblent partout s'éteindre à la surface, mais un souffle profond remue toujours les peuples. Le roi de Prusse s'apprête à ressaisir son sceptre et l'empereur de Russie à tirer son épée. Il y a eu un tremblement de terre au Havre j le choléra est à Fécamp; Arnal quitte le Gymnase, et l'Académie nomme M. le duc de Noailles à la place de Chateaubriand...."

Est-ce que nous allons faire une république où l'on n'écrira plus, où l'on ne pensera plus...

"Un soir de la fin de février 1849 je sortais de l'Assemblée avec Paul Foucher. Il faisait nuit. Les réverbères étaient allumés place Louis XV. Comme nous passions devant l'obélisque, une voix cria derrière nous : - Foucher! Foucher!

Et quelqu'un nous rejoignit.

C'était un homme de petite taille, vêtu d'une redingote brune, chevelu, barbu, hérissé, noir. Cet homme prit le bras de Paul.

— Bonsoir, dit-il, vous sortez de la Chambre, moi aussi. Conçoit-on ces animaux? Ils ont crié : Vive la République! parce qu'on a voté l'amendement Leroux contre l'adultère. Qu'a de commun la République avec les cocus . Je ne blague pas, la loi veut qu'on respecte la République, la bible veut qu'on respecte les maris. Mais pourquoi crier Vive la République à propos de cela? Moi, je suis rouge, mais je ne suis pas bête. Ah! que tout ce monde-là est farce! Vrai, on est bête de tous les côtés. Croiriez-vous que le préfet de police, un être qui s'appelle Rébillot, m'a fait venir et m'a dit : - Vous êtes accusé d'avoir caché le 29 janvier deux cents mobiles dans les bureaux de la Réforme! - Un préfet de police, un mouchard en chef, qui devrait savoir les choses, dire des bêtises pareilles! Est-ce assez énorme! Je lui ai ri au nez. Je lui ai dit : - Sachez que je suis rédacteur d'un journal qui a toujours conspiré avant le 24 février, jamais après! Et puis je suis un meilleur ami du président que vous, je veux la République, moi, et je conseille à Louis Bonaparte l'amnistie. Il ferait aimer son gouvernement, il se réconcilierait avec le peuple. Oui, je veux la République, j'aime la révolution de février. On se trompe si l'on croit qu'on nous la retirera des griffes. Nous la tenons, nous ne la lâcherons pas. Il y a une chose qui me fâche pourtant, c'est que la République jusqu'ici a nui aux arts et aux choses de l'intelligence. Nous avions un magnifique mouvement français, qui était devenu un mouvement européen, toutes les idées étaient en marche, la poésie en tête. Cela s'est arrêté. Je suis de ceux que ça désole. Pardi! on peut bien être une république et rester la France ! Est-ce que nous allons faire une république où l'on n'écrira plus, où l'on ne pensera plus, où l'on ne fera plus de vers, où l'on sera très bête! C'est l'idéal des crétins, ce n'est pas le mien. Je veux donc que la République soit lettrée, et je veux qu'elle soit clémente. Et puis il faut s'occuper du peuple. Savez-vous qu'ils ont faim dans les faubourgs . Savez-vous qu'ils ne sont pas contents par là. Ils grognent. Un beau matin ils se lèveront et ils recommenceront, savez-vous ça, et juin ne sera qu'une torgnolle en comparaison! Ils ont très faim et très froid, ces pauvres gens. Il faudrait gouverner de leur côté. Autrement on donnera raison au citoyen Proudhon. Je me fiche du citoyen Proudhon quant à moi. Il ne me mangera pas, mais si l'on n'y prend garde, il mangera les bourgeois! Je me résume, je veux que l'idée marche, sacrebleu!

Sur ce sacrebleu, tout aussi énergique que ceux de Caussidière, notre compagnon nous quitta. Pendant ce monologue que j'écoutais en silence et que Paul coupait de monosyllabes approbatifs, nous avions suivi la rue de Rivoli, traversé la place Vendôme, et nous étions arrivés au coin de la rue Neuve-des-Petits-Champs. Notre homme prit la main de Paul, me salua, et s'en alla. C'était le citoyen Ribeyrolles, rédacteur en chef de la Réforme où il avait remplacé le citoyen Flocon...." (Choses vues)

26 avril 1849. Depuis quelques jours la situation redevient obscure...

"Il y a un an, M. Louis Blanc gouvernait la France, lui onzième, il entrait dans la salle des séances de la Chambre des pairs précédé des huissiers et du capitaine de la garde du Luxembourg l'épée nue, au milieu des applaudissements, des acclamations et des extases des six cents ouvriers qui siégeaient sur les bancs des législateurs, dans les rues, dans les cours, des hommes lui baisaient les mains; il s'asseyait dans la grande chaise de velours vert du chancelier, le fauteuil le plus élevé de France après le trône, et chaque mot qui tombait de sa bouche soulevait la foule et agitait l'Europe remise en question. Hier le nom de Louis Blanc, condamné contumace de la haute cour de Bourges, a été cloué en place publique par le bourreau sur le poteau du carcan.

Depuis quelques jours la situation redevient obscure, les faubourgs fermentent, les clubs électoraux font bouillir les masses, les fourmillements nocturnes recommencent porte Saint-Denis et porte Saint-Martin, on fait beaucoup d'arrestations; ce qui préoccupe les commissaires de police, c'est que tous les hommes arrêtés ont sur eux des armes cachées, poignards ou pistolets..."

Juin 1850.

"Le gouvernement a trouvé un moyen d'empêcher les révolutions. Il s'est dit : les révolutions naissent des barricades et les barricades naissent des pavés. - Il macadamise les boulevards et le faubourg Saint-Antoine.

Voilà donc à quoi se résout désormais la politique du gouvernement : une moitié de l'année en poussière et l'autre moitié en boue."

1850.

"Lois d'état de siège, lois de censure, lois de clôture, lois de compression, lois d'étouffement, lois pour l'ignorance publique, lois de déportation et de transportation, lois contre le suffrage universel, lois contre la presse. Ils disent : faisons de l'ordre.

Pour eux la camisole de force s'appelle le calme.."

Victor Hugo - les années 1850-1860 - Le coup d'Etat du 2 décembre 1851, qui le remplit d'une juste indignation, ou plutôt d'une de ces fureurs vengeresses qu'on rencontre de loin en loin dans l'histoire littéraire, l'exila ; mais «désastre pour son ambition, ce fut un coup de fortune pour son génie» (Fernand Gregh). Il se fût peut-être usé dans la politique. « Il fut haussé tout à coup sur un piédestal, qui le grandissait même à ses propres yeux, cloué sur un rocher comme Prométhée, confiné dans une île comme Napoléon...». Après un séjour de quelques mois à Bruxelles, c'est en effet, à Jersey, puis à Guernesey, qu'il passa les dix-huit années d'un exil devenu volontaire après l'amnistie impériale de 1859; années qui nous valurent d'ailleurs une suite d'incomparables oeuvres : "les Châtiments" (1853), recueil lyrique, qu'avait précédé le pamphlet de "Napoléon le Petit"; "les Contemplations" (1856), autre recueil lyrique et le plus considérable, comme le plus émouvant, de tous ceux qu'avait donnés Victor Hugo ; la première partie de "la Légende des. siècles" (1859), recueil épique, sans égal dans notre littérature ; le vaste et merveilleux roman social "les Misérables" (1862) ; "William Shakespeare, étude littéraire" (1864) ; "les Chansons des rues des bois" (1865); et, encore, deux romans : "les Travailleurs de la mer" (1866) et "l'Homme qui rit" (1869).

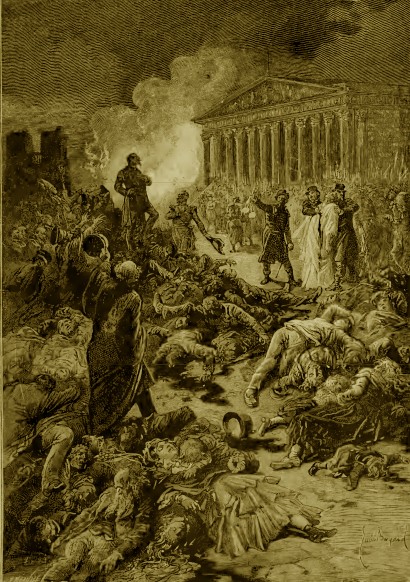

1852 - Le coup d'Etat de Louis-Napoléon Bonaparte - "Les Châtiments"

Le coup d'État du 2 décembre 1852 et la confiscation du pouvoir par Louis-Napoléon Bonaparte, un homme que Victor Hugo a soutenu, le plongent dans une condamnation sans concession qui le force à l'exil. Exil à Bruxelles (1851-52) où il rédige un récit virulent, l'Histoire d'un crime (qui ne paraîtra qu'en 1877), et le chef d'oeuvre du pamphlet politique, "Napoléon le Petit"....

"Il est temps que la conscience humaine se réveille. Depuis le 2 décembre 1851, un guet-apens réussi, un crime odieux, repoussant, infâme, inouï, si l’on songe au siècle où il a été commis, triomphe et domine, s’érige en théorie, s’épanouit à la face du soleil, fait des lois, rend des décrets, prend la société, la religion et la famille sous sa protection, tend la main aux rois de l’Europe, qui l’acceptent, et leur dit : mon frère ou mon cousin. Ce crime, personne ne le conteste, pas même ceux qui en profitent et qui en vivent, ils disent seulement qu’il a été « nécessaire » ; pas même celui qui l’a commis, il dit seulement, que, lui criminel, il a été « absous ». Ce crime contient tous les crimes, la trahison dans la conception, le parjure dans l’exécution, le meurtre et l’assassinat dans la lutte, la spoliation, l’escroquerie et le vol dans le triomphe ; ce crime traîne après lui, comme parties intégrantes de lui-même, la suppression des lois, la violation des inviolabilités constitutionnelles, la séquestration arbitraire, la confiscation des biens, les massacres nocturnes, les fusillades secrètes, les commissions remplaçant les tribunaux, dix mille citoyens déportés, quarante mille citoyens proscrits, soixante mille familles ruinées et désespérées. Ces choses sont patentes. Eh bien ! ceci est poignant à dire, le silence se fait sur ce crime ; il est là, on le touche, on le voit, on passe outre et l’on va à ses affaires ; la boutique ouvre, la Bourse agiote, le commerce, assis sur son ballot, se frotte les mains, et nous touchons presque au moment où l’on va trouver cela tout simple...."

LE ROCHER DES PROSCRITS A JERSEY

Victor Hugo débarqua le 5 août 1852 à Jersey et fut reçu à son arrivée par le groupe des proscrits français qui l'attendaient sur le quai de Saint-Hélier. Il loua au bord de la mer une maison isolée connue sous le nom de Marine-Terrace, une sorte de cottage à toit plat; un seul étage, des balcons et des terrasses, un jardin; l'océan mugissait au pied de cette modeste demeure ...

"L'exil, c'est la nudité du droit. Rien de plus terrible. Pour qui ? Pour celui qui subit l'exil ? Non, pour celui qui l'inflige. Le supplice se retourne et mord le bourreau.

Un rêveur qui se promène seul sur une grève, un désert autour d'un songeur, une tête vieillie et tranquille autour de laquelle tournent des oiseaux de tempête, étonnés, l'assiduité d'un philosophe au lever rassurant du matin, Dieu pris à témoin de temps en temps en présence des rochers et des arbres, un roseau qui non seulement pense, mais médite, des cheveux qui de noirs deviennent gris et de gris deviennent blancs dans la solitude, un homme qui se sent de plus en plus devenir une ombre, le long passage des années sur celui qui est absent, mais qui n'est pas mort, la gravité de ce déshérite, la nostalgie de cet innocent, rien de plus redoutable pour les malfaiteurs couronnés.

Quoi que fassent les tout-puissants momentanés, l'éternel fond leur résiste. Ils n'ont que la surface de la certitude, le dessous appartient aux penseurs. Vous exilez un homme. Soit. Et après? Vous pouvez arracher un arbre de ses racines, vous n'arracherez pas le jour du ciel. Demain, l'aurore.

Pourtant, rendons cette justice aux proscripteurs ; ils sont logiques, parfaits, abominables. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour anéantir le proscrit. Parviennent-ils à leur but ? réussissent-ils ? sans doute. Un homme tellement ruiné qu'il n'a plus que son honneur, tellement dépouillé qu'il n'a plus que sa conscience, tellement isolé qu'il n'a plus près de lui que l'équité, tellement renié qu'il n'a plus avec lui que la vérité, tellement jeté aux ténèbres qu'il ne lui reste plus que le soleil, voilà ce que c'est qu'un proscrit.

L'exil n'est pas une chose matérielle, c'est une chose morale. Tous les coins de terre se valent. Angulus ridet. Tout lieu de rêverie est bon, pourvu que le coin soit obscur et que l'horizon soit vaste. En particulier l'archipel de la Manche est attrayant ; il n'a pas de peine à ressembler à la patrie, étant la France. Jersey et Guernesey sont des morceaux de la Gaule, cassée au huitième siècle par la mer. Jersey a eu plus de coquetterie que Guernesey; elle y a gagné d'être plus jolie et moins belle. A Jersey la forêt s'est faite jardin ; à Guernesey le rocher est resté colosse..." (Actes et Paroles, Pendant l'Exil)

En août 1852, il a donc gagné Jersey et s'est installé avec les siens à Marine-Terrace, période difficile (la folie des sa fille, le soutien de Juliette, l'exaltation de la création) pour y composer le célèbre "Les Châtiments" (1853), satire ironique et enflammée de 6200 vers, tantôt gouailleur, tantôt pathétique, où il clame son mépris et sa haine pour Napoléon III, - les titres des six premiers Livres reprennent ironiquement les formules officielles par lesquelles Napoléon III prétend légitimer le coup d'Etat (La Société est sauvée, L`Ordre est rétabli, ..) -, son amour de la liberté et son espoir en des temps meilleurs...

La satire est d'autant plus vive que les envolées épiques ou lyriques ne cessent d'affleurer, il y eu avant Napoléon le petit, Napoléon le grand, pour s'élargir à l'épopée biblique ou révolutionnaire, image toujours présente d'une régénération possible de notre monde, la lutte du bien contre le mal, de la lumière contre les ténèbres,

Ô soldats de l'an deux ! ô guerres ! épopées !

Contre les rois tirant ensemble leurs épées,

Prussiens, Autrichiens,

Contre toutes les Tyrs et toutes les Sodomes,

Contre le czar du nord, contre ce chasseur d'hommes

Suivi de tous ses chiens,

Contre toute l'Europe avec ses capitaines,

Avec ses fantassins couvrant au loin les plaines,

Avec ses cavaliers,

Tout entière debout comme une hydre vivante,

Ils chantaient, ils allaient, l'âme sans épouvante

Et les pieds sans souliers !

Au levant, au couchant, partout, au sud, au pôle,

Avec de vieux fusils sonnant sur leur épaule,

Passant torrents et monts,

Sans repos, sans sommeil, coudes percés, sans vivres,

Ils allaient, fiers, joyeux, et soufflant dans des cuivres

Ainsi que des démons !

La Liberté sublime emplissait leurs pensées.

Flottes prises d'assaut, frontières effacées

Sous leur pas souverain,

Ô France, tous les jours, c'était quelque prodige,

Chocs, rencontres, combats ; et Joubert sur l'Adige,

Et Marceau sur le Rhin !

On battait l'avant-garde, on culbutait le centre ;

Dans la pluie et la neige et de l'eau jusqu'au ventre,

On allait ! en avant !

Et l'un offrait la paix, et l'autre ouvrait ses portes,

Et les trônes, roulant comme des feuilles mortes,

Se dispersaient au vent !

Oh ! que vous étiez grands au milieu des mêlées, Soldats !

L'oeil plein d'éclairs, faces échevelées

Dans le noir tourbillon,

Ils rayonnaient, debout, ardents, dressant la tête ;

Et comme les lions aspirent la tempête

Quand souffle l'aquilon,

Eux, dans l'emportement de leurs luttes épiques,

Ivres, ils savouraient tous les bruits héroïques,

Le fer heurtant le fer,

La Marseillaise ailée et volant dans les balles,

Les tambours, les obus, les bombes, les cymbales,

Et ton rire, ô Kléber !

La Révolution leur criait : - Volontaires,

Mourez pour délivrer tous les peuples vos frères ! -

Contents, ils disaient oui.

- Allez, mes vieux soldats, mes généraux imberbes !

Et l'on voyait marcher ces va-nu-pieds superbes

Sur le monde ébloui !

La tristesse et la peur leur étaient inconnues.

Ils eussent, sans nul doute, escaladé les nues

Si ces audacieux,

En retournant les yeux dans leur course olympique,

Avaient vu derrière eux la grande République

Montrant du doigt les cieux ! ..

L’expiation ...

Victor Hugo retrace avec un extraordinaire lyrisme et sens de la formule toutes les étapes de la glorieuse déchéance de Napoléon après son Coup d'État du 18 Brumaire,

25-30 novembre 1852. Jersey....

I

Il neigeait. On était vaincu par sa conquête.

Pour la première fois l’aigle baissait la tête.

Sombres jours! l’empereur revenait lentement,

Laissant derrière lui brûler Moscou fumant.

Il neigeait. L’âpre hiver fondait en avalanche.

Après la plaine blanche une autre plaine blanche.

On ne connaissait plus les chefs ni le drapeau.

Hier la grande armée, et maintenant troupeau.

On ne distinguait plus les ailes ni le centre.

Il neigeait. Les blessés s’abritaient dans le ventre

Des chevaux morts; au seuil des bivouacs désolés

On voyait des clairons à leur poste gelés,

Restés debout, en selle et muets, blancs de givre,

Collant leur bouche en pierre aux trompettes de cuivre.

Boulets, mitraille, obus, mêlés aux flocons blancs,

Pleuvaient; les grenadiers, surpris d’être tremblants,

Marchaient pensifs, la glace à leur moustache grise.

Il neigeait, il neigeait toujours! La froide bise

Sifflait; sur le verglas, dans des lieux inconnus,

On n’avait pas de pain et l’on allait pieds nus.

Ce n’étaient plus des cœurs vivants, des gens de guerre:

C’était un rêve errant dans la brume, un mystère,

Une procession d’ombres sous le ciel noir.

La solitude vaste, épouvantable à voir,

Partout apparaissait, muette vengeresse.

Le ciel faisait sans bruit avec la neige épaisse

Pour cette immense armée un immense linceul.

Et chacun se sentant mourir, on était seul.

– Sortira-t-on jamais de ce funeste empire?

Deux ennemis! le czar, le nord. Le nord est pire.

On jetait les canons pour brûler les affûts.

Qui se couchait, mourait. Groupe morne et confus,

Ils fuyaient; le désert dévorait le cortège.

On pouvait, à des plis qui soulevaient la neige,

Voir que des régiments s’étaient endormis là.

Ô chutes d’Annibal! lendemains d’Attila!

Fuyards, blessés, mourants, caissons, brancards, civières,

On s’écrasait aux ponts pour passer les rivières,

On s’endormait dix mille, on se réveillait cent.

Ney, que suivait naguère une armée, à présent

S’évadait, disputant sa montre à trois cosaques.

Toutes les nuits, qui vive! alerte, assauts! attaques!

Ces fantômes prenaient leur fusil, et sur eux

Ils voyaient se ruer, effrayants, ténébreux,

Avec des cris pareils aux voix des vautours chauves,

D’horribles escadrons, tourbillons d’hommes fauves.

Toute une armée ainsi dans la nuit se perdait.

L’empereur était là, debout, qui regardait.

Il était comme un arbre en proie à la cognée.

Sur ce géant, grandeur jusqu’alors épargnée,

Le malheur, bûcheron sinistre, était monté;

Et lui, chêne vivant, par la hache insulté,

Tressaillant sous le spectre aux lugubres revanches,

Il regardait tomber autour de lui ses branches.

Chefs, soldats, tous mouraient. Chacun avait son tour.

Tandis qu’environnant sa tente avec amour,

Voyant son ombre aller et venir sur la toile,

Ceux qui restaient, croyant toujours à son étoile,

Accusaient le destin de lèse-majesté,

Lui se sentit soudain dans l’âme épouvanté.

Stupéfait du désastre et ne sachant que croire,

L’empereur se tourna vers Dieu; l’homme de gloire

Trembla; Napoléon comprit qu’il expiait

Quelque chose peut-être, et, livide, inquiet,

Devant ses légions sur la neige semées:

«Est-ce le châtiment, dit-il. Dieu des armées?»

Alors il s’entendit appeler par son nom

Et quelqu’un qui parlait dans l’ombre lui dit: Non.

II

Waterloo! Waterloo! Waterloo! morne plaine!

Comme une onde qui bout dans une urne trop pleine,

Dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons,

La pâle mort mêlait les sombres bataillons.

D’un côté c’est l’Europe et de l’autre la France.

Choc sanglant! des héros Dieu trompait l’espérance;

Tu désertais, victoire, et le sort était las.

O Waterloo! je pleure et je m’arrête, hélas!

Car ces derniers soldats de la dernière guerre

Furent grands; ils avaient vaincu toute la terre,

Chassé vingt rois, passé les Alpes et le Rhin,

Et leur âme chantait dans les clairons d’airain!

Le soir tombait; la lutte était ardente et noire.

Il avait l’offensive et presque la victoire;

Il tenait Wellington acculé sur un bois.

Sa lunette à la main, il observait parfois

Le centre du combat, point obscur où tressaille

La mêlée, effroyable et vivante broussaille,

Et parfois l’horizon, sombre comme la mer.

Soudain, joyeux, il dit: Grouchy! – C’était Blücher.

L’espoir changea de camp, le combat changea d’âme,

La mêlée en hurlant grandit comme une flamme.

La batterie anglaise écrasa nos carrés.

La plaine, où frissonnaient les drapeaux déchirés,

Ne fut plus, dans les cris des mourants qu’on égorge,

Qu’un gouffre flamboyant, rouge comme une forge;

Gouffre où les régiments comme des pans de murs

Tombaient, où se couchaient comme des épis mûrs

Les hauts tambours-majors aux panaches énormes,

Où l’on entrevoyait des blessures difformes!

Carnage affreux! moment fatal! L’homme inquiet

Sentit que la bataille entre ses mains pliait.

Derrière un mamelon la garde était massée.

La garde, espoir suprême et suprême pensée!

«Allons! faites donner la garde!» cria-t-il.

Et, lanciers, grenadiers aux guêtres de coutil,

Dragons que Rome eût pris pour des légionnaires,

Cuirassiers, canonniers qui traînaient des tonnerres,

Portant le noir colback ou le casque poli,

Tous, ceux de Friedland et ceux de Rivoli,

Comprenant qu’ils allaient mourir dans cette fête,

Saluèrent leur dieu, debout dans la tempête.

Leur bouche, d’un seul cri, dit: vive l’empereur!

Puis, à pas lents, musique en tête, sans fureur,

Tranquille, souriant à la mitraille anglaise,

La garde impériale entra dans la fournaise.

Hélas! Napoléon, sur sa garde penché,

Regardait, et, sitôt qu’ils avaient débouché

Sous les sombres canons crachant des jets de soufre,

Voyait, l’un après l’autre, en cet horrible gouffre,

Fondre ces régiments de granit et d’acier

Comme fond une cire au souffle d’un brasier.

Ils allaient, l’arme au bras, front haut, graves, stoïques.

Pas un ne recula. Dormez, morts héroïques!

Le reste de l’armée hésitait sur leurs corps

Et regardait mourir la garde. – C’est alors

Qu’élevant tout à coup sa voix désespérée,

La Déroute, géante à la face effarée

Qui, pâle, épouvantant les plus fiers bataillons,

Changeant subitement les drapeaux en haillons,

A de certains moments, spectre fait de fumées,

Se lève grandissante au milieu des armées,

La Déroute apparut au soldat qui s’émeut,

Et, se tordant les bras, cria: Sauve qui peut!

Sauve qui peut! – affront! horreur! – toutes les bouches

Criaient; à travers champs, fous, éperdus, farouches,

Comme si quelque souffle avait passé sur eux.

Parmi les lourds caissons et les fourgons poudreux,

Roulant dans les fossés, se cachant dans les seigles,

Jetant shakos, manteaux, fusils, jetant les aigles,

Sous les sabres prussiens, ces vétérans, ô deuil!

Tremblaient, hurlaient, pleuraient, couraient! – En un clin d’œil,

Comme s’envole au vent une paille enflammée,

S’évanouit ce bruit qui fut la grande armée,

Et cette plaine, hélas, où l’on rêve aujourd’hui,

Vit fuir ceux devant qui l’univers avait fui!

Quarante ans sont passés, et ce coin de la terre,

Waterloo, ce plateau funèbre et solitaire,

Ce champ sinistre où Dieu mêla tant de néants,

Tremble encor d’avoir vu la fuite des géants!

Napoléon les vit s’écouler comme un fleuve;

Hommes, chevaux, tambours, drapeaux; – et dans l’épreuve

Sentant confusément revenir son remords,

Levant les mains au ciel, il dit: «Mes soldats morts,

Moi vaincu! mon empire est brisé comme verre.

Est-ce le châtiment cette fois, Dieu sévère?»

Alors parmi les cris, les rumeurs, le canon,

Il entendit la voix qui lui répondait: Non!

III

Il croula. Dieu changea la chaîne de l’Europe.

Il est, au fond des mers que la brume enveloppe,

Un roc hideux, débris des antiques volcans.

Le Destin prit des clous, un marteau, des carcans,

Saisit, pâle et vivant, ce voleur du tonnerre,

Et, joyeux, s’en alla sur le pic centenaire

Le clouer, excitant par son rire moqueur

Le vautour Angleterre à lui ronger le coeur.

Évanouissement d’une splendeur immense!

Du soleil qui se lève à la nuit qui commence,

Toujours l’isolement, l’abandon, la prison;

Un soldat rouge au seuil, la mer à l’horizon.

Des rochers nus, des bois affreux, l’ennui, l’espace,

Des voiles s’enfuyant comme l’espoir qui passe,

Toujours le bruit des flots, toujours le bruit des vents!

Adieu, tente de pourpre aux panaches mouvants,

Adieu, le cheval blanc que César éperonne!

Plus de tambours battant aux champs, plus de couronne,

Plus de rois prosternés dans l’ombre avec terreur,

Plus de manteau traînant sur eux, plus d’empereur!

Napoléon était retombé Bonaparte.

Comme un romain blessé par la flèche du parthe,

Saignant, morne, il songeait à Moscou qui brûla.

Un caporal anglais lui disait: halte-là!

Son fils aux mains des rois, sa femme au bras d’un autre!

Plus vil que le pourceau qui dans l’égout se vautre,

Son sénat, qui l’avait adoré, l’insultait.

Au bord des mers, à l’heure où la bise se tait,

Sur les escarpements croulant en noirs décombres,

Il marchait, seul, rêveur, captif des vagues sombres.

Sur les monts, sur les flots, sur les cieux, triste et fier,

L’oeil encore ébloui des batailles d’hier,

Il laissait sa pensée errer à l’aventure.

Grandeur, gloire, ô néant! calme de la nature!

Les aigles qui passaient ne le connaissaient pas.

.....

Les Châtiments ne sont pas seulement considéré comme un exercice extraordinaire de violence verbale dans lequel tous les registres, grotesques ou sublimes, argotiques compris, sont utilisés, mais laisse s'exprimer une nouvelle poétique, un nouveau langage poétique centré sur la "voyance", l'Apocalypse, la Passion du Peuple, la Délivrance attendue, le combat du Bien et du Mal, autant de thèmes qui désormais habitent progressivement l'oeuvre de Victor Hugo, la Fin de Satan et Dieu, inachevés, l'Âne, les différentes étapes de l'écriture de la Légende des siècles qui s'achèvera en 1883...

"Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ; ce sont

Ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front,

Ceux qui d'un haut. destin gravissent l'âpre cime,

Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime,

Ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour,

Ou quelque saint labeur ou quelque grand amour.

C'est le prophète saint prosterné devant l'arche,

C'est le travailleur, pâtre, ouvrier, patriarche,

Ceux dont le coeur est bon, ceux dont les jours sont pleins.

Ceux-là vivent, Seigneur ! les autres, je les plains.

Car de son vague ennui le néant les enivre,

Car le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre.

Inutiles, épars, ils traînent ici-bas

Le sombre accablement d'être en ne pensant pas.

Ils s'appellent vulgus, plebs, la tourbe, la foule.

Ils sont ce qui murmure, applaudit, siffle, coule,

Bat des mains, foule aux pieds, bâille, dit oui, dit non,

N'a jamais de figure et n'a jamais de nom ;

Troupeau qui va, revient, juge, absout, délibère,

Détruit, prêt à Marat comme prêt à Tibère,

Foule triste, joyeuse, habits dorés, bras nus,

Pêle-mêle, et poussée aux gouffres inconnus.

Ils sont les passants froids sans but, sans noeud, sans âge ;

Le bas du genre humain qui s'écroule en nuage ;

Ceux qu'on ne connaît pas, ceux qu'on ne compte pas,

Ceux qui perdent les mots, les volontés, les pas.

L'ombre obscure autour d'eux se prolonge et recule

Ils n'ont du plein midi qu'un lointain crépuscule,

Car, jetant au hasard les cris, les voix, le bruit,

Ils errent près du bord sinistre de la nuit..."

1863, Stella, Je m'étais endormi la nuit près de la grève...

Ce poème est daté de Jersey, 31 août 1853. Entre la nuit sinistre (Nox), qui ouvre ce livre de feu, et l'aube radieuse (Lux), qui la termine, Stella (l'étoile) oppose aux crimes de l'injustice et de la violence, la sereine nature qui console et purifie. Cette méditation cosmique est un thème familier de la poésie romantique; mais l'Infini dans les cieux de Lamartine, l'Etoile du soir, d'Alfred de Musset, et Stella de Victor Hugo ont chacun leur inspiration propre. Ce que Victor Hugo cherche au ciel, c'est une anticipation de l'avenir, la route où s'engage le vieux rêve de l'humanité vers une destinée meilleure, plus heureuse et plus libre....

Je m'étais endormi la nuit près de la grève.

Un vent frais m'éveilla, je sortis de mon rêve,

J'ouvris les yeux, je vis l'étoile du matin.

Elle resplendissait au fond du ciel lointain

Dans une blancheur molle, infinie et charmante.

Aquilon s'enfuyait emportant la tourmente.

L'astre éclatant changeait la nuée en duvet.

C'était une clarté qui pensait, qui vivait ;

Elle apaisait l'écueil où la vague déferle ;

On croyait voir une âme à travers une perle.

Il faisait nuit encor, l'ombre régnait en vain,

Le ciel s'illuminait d'un sourire divin.

La lueur argentait le haut du mât qui penche ;

Le navire était noir, mais la voile était blanche ;

Des goëlands debout sur un escarpement,

Attentifs, contemplaient l'étoile gravement

Comme un oiseau céleste et fait d'une étincelle ;

L'océan, qui ressemble au peuple, allait vers elle,

Et, rugissant tout bas, la regardait briller,

Et semblait avoir peur de la faire envoler.

Un ineffable amour emplissait l'étendue.

L'herbe verte à mes pieds frissonnait éperdue,

Les oiseaux se parlaient dans les nids ; une fleur

Qui s'éveillait me dit : c'est l'étoile ma soeur.

Et pendant qu'à longs plis l'ombre levait son voile,

J'entendis une voix qui venait de l'étoile

Et qui disait : - Je suis l'astre qui vient d'abord.

Je suis celle qu'on croit dans la tombe et qui sort.

J'ai lui sur le Sina, j'ai lui sur le Taygète ;

Je suis le caillou d'or et de feu que Dieu jette,

Comme avec une fronde, au front noir de la nuit.

Je suis ce qui renaît quand un monde est détruit.

Ô nations ! je suis la poésie ardente.

J'ai brillé sur Moïse et j'ai brillé sur Dante.

Le lion océan est amoureux de moi.

J'arrive. Levez-vous, vertu, courage, foi !

Penseurs, esprits, montez sur la tour, sentinelles !

Paupières, ouvrez-vous, allumez-vous, prunelles,

Terre, émeus le sillon, vie, éveille le bruit,

Debout, vous qui dormez ! - car celui qui me suit,

Car celui qui m'envoie en avant la première,

C'est l'ange Liberté, c'est le géant Lumière !

1854, L'immense être inconnu sourit..

Publiés en 1881, "Les Quatre Vents de l'Esprit", un des derniers recueils de Victor Hugo, comprennent des poésies composées à des époques très différentes. Cette pièce, datée du 22 juillet 1854, écrite pendant l'exil à Jersey, est une des pages où s'exprime le mieux la philosophie religieuse de Victor Hugo. L'Immense Être inconnu, c'est Dieu, le souverain Bien, l'Eternel, que les erreurs, mensonges et crimes de l'humanité ne peuvent supprimer...

L’immense Être inconnu sourit. L’aube réveille

Le ciron, la fourmi, la fleur des prés, l’abeille,

Les nids chuchotants, les hameaux,

La forêt aux profonds branchages, les campagnes,

L’océan, le soleil derrière les montagnes,

Mon âme derrière les maux.

L’Être rêve. Il construit le lys dans le mystère ;

Son doigt aide la taupe à faire un trou sous terre ;

Il peint les beaux rosiers vermeils ;

Et la création, sur son travail courbée,

Contemple ; il fait, avec l’aile d’un scarabée,

L’admiration des soleils.

Hommes, vos grands vaisseaux qui vont sous les étoiles,

Embarrassant les vents dans leurs gouffres de voiles,

Monstres qui s’imposent aux mers,

Fatiguant de leur poids la brise exténuée,

Et traînant dans leurs flancs chacun une nuée

Pleine de foudres et d’éclairs,

Vos canons, vos soldats, dont la marche olympique

D’un coin de terre obscur fait une plaine épique,

Vos drapeaux aux plis arrogants,

Vos batailles broyant les moissons, vos tueries,

Vos carnages, vos chocs, et vos cavaleries,

Aigles de ces noirs ouragans,

Vos régiments, pareils à l’hydre qui serpente,

Vos Austerlitz tonnants, vos Lutzen, vos Lépante,

Vos Iéna sonnant du clairon,

Vos camps pleins de tambours que la mort pâle éveille,

Passent pendant qu’il songe, et font à son oreille

Le même bruit qu’un moucheron.

1856 - "Les Contemplations"

Hugo doit quitter Jersey pour Guernesey (octobre 1855), y acquiert une maison, Hauteville-House, où son imagination se nourrira du spectacle de la mer et des côtes françaises qui marquent l'horizon, mais aussi d'une initiation au spiritisme effectuée en septembre 1853 auprès de Delphine de Girardin : Hugo semble alors libérer en lui des interrogations sur la mort, le mystère de l'âme, le problème du mal qui l'obsède tant et inspire la vocation pour le poète d'élever l'humanité entière et donner sens tant à la vie qu'à son Histoire...

Hugo a traversé l'immense chagrin provoqué par la mort de Léopoldine, l'abattement et la tentation du renoncement, l'exil et la fureur des Châtiments, "Les Contemplations" retracent en 12000 vers cet itinéraire, de 1830 à 1855. Le premier volume, que domine la mort de Léopoldine, s'intitule "Autrefois, Aujourd'hui - 1830-1843" et regroupe Aurore (29 poèmes-1600 vers, le livre de la jeunesse), L'Âme en fleur (28 poèmes-900 vers, le livre des amours), Les Luttes et les Rêves (30 poèmes, 2300 vers, le livre de la misère). Le second volume révèle à quel point Hugo a profondément intégré les souffrances de ce monde ("Hélas ! quand je vous parle de moi, je vous parle de vous..), s'intitule "Aujourd'hui - 1843-1856" et contient Pauca meae (17 poèmes et 800 vers, le livre du deuil), En marche (26 poèmes et 1700 vers qui marquent une énergie retrouvée), Au bord de l'lnfini (26 poèmes et 2800 vers qui apportent révélations et certitudes)...

"A Villequier" est considéré comme le sommet de "Pauca meae" et du drame humain qui s'exprime dans les Contemplations. Hugo étend sa propre douleur à l'humanité entière, on y retrouve les accents pathétiques d'une tradition qui, depuis le Livre de Job, dans la Bible, ont exprimé le malheur incompréhensible de l'homme qui n'a d'autre choix que d'accepter sa soumission à la volonté de Dieu....

"Maintenant que Paris, ses pavés et ses marbres,

Et sa brume et ses toits sont bien loin de mes yeux ;

Maintenant que je suis sous les branches des arbres,

Et que je puis songer à la beauté des cieux ;

Maintenant que du deuil qui m’a fait l’âme obscure

Je sors, pâle et vainqueur,

Et que je sens la paix de la grande nature

Qui m’entre dans le cœur ;

Maintenant que je puis, assis au bord des ondes,

Emu par ce superbe et tranquille horizon,

Examiner en moi les vérités profondes

Et regarder les fleurs qui sont dans le gazon ;

Maintenant, ô mon Dieu ! que j’ai ce calme sombre

De pouvoir désormais

Voir de mes yeux la pierre où je sais que dans l’ombre

Elle dort pour jamais ;

Maintenant qu’attendri par ces divins spectacles,

Plaines, forêts, rochers, vallons, fleuve argenté,

Voyant ma petitesse et voyant vos miracles,

Je reprends ma raison devant l’immensité ;

Je viens à vous, Seigneur, père auquel il faut croire ;

Je vous porte, apaisé,

Les morceaux de ce cœur tout plein de votre gloire

Que vous avez brisé ;

Je viens à vous, Seigneur ! confessant que vous êtes

Bon, clément, indulgent et doux, ô Dieu vivant !

Je conviens que vous seul savez ce que vous faites,

Et que l’homme n’est rien qu’un jonc qui tremble au vent ;

Je dis que le tombeau qui sur les morts se ferme

Ouvre le firmament ;

Et que ce qu’ici-bas nous prenons pour le terme

Est le commencement ;

Je conviens à genoux que vous seul, père auguste,

Possédez l’infini, le réel, l’absolu ;

Je conviens qu’il est bon, je conviens qu’il est juste

Que mon cœur ait saigné, puisque Dieu l’a voulu !

Je ne résiste plus à tout ce qui m’arrive

Par votre volonté.

L’âme de deuils en deuils, l’homme de rive en rive,

Roule à l’éternité.

Nous ne voyons jamais qu’un seul côté des choses ;

L’autre plonge en la nuit d’un mystère effrayant.

L’homme subit le joug sans connaître les causes.

Tout ce qu’il voit est court, inutile et fuyant.

Vous faites revenir toujours la solitude

Autour de tous ses pas.

Vous n’avez pas voulu qu’il eût la certitude

Ni la joie ici-bas !

Dès qu’il possède un bien, le sort le lui retire.

Rien ne lui fut donné, dans ses rapides jours,

Pour qu’il s’en puisse faire une demeure, et dire :

C’est ici ma maison, mon champ et mes amours !

Il doit voir peu de temps tout ce que ses yeux voient ;

Il vieillit sans soutiens.

Puisque ces choses sont, c’est qu’il faut qu’elles soient ;

J’en conviens, j’en conviens !

Le monde est sombre, ô Dieu ! l’immuable harmonie

Se compose des pleurs aussi bien que des chants ;

L’homme n’est qu’un atome en cette ombre infinie,

Nuit où montent les bons, où tombent les méchants.

Je sais que vous avez bien autre chose à faire

Que de nous plaindre tous,

Et qu’un enfant qui meurt, désespoir de sa mère,

Ne vous fait rien, à vous !

Je sais que le fruit tombe au vent qui le secoue ;

Que l’oiseau perd sa plume et la fleur son parfum ;

Que la création est une grande roue

Qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu’un ;

Les mois, les jours, les flots des mers, les yeux qui pleurent,

Passent sous le ciel bleu ;

Il faut que l’herbe pousse et que les enfants meurent ;

Je le sais, ô mon Dieu !

Dans vos cieux, au delà de la sphère des nues,

Au fond de cet azur immobile et dormant,

Peut-être faites-vous des choses inconnues

Où la douleur de l’homme entre comme élément.

Peut-être est-il utile à vos desseins sans nombre

Que des êtres charmants

S’en aillent, emportés par le tourbillon sombre

Des noirs événements.

Nos destins ténébreux vont sous des lois immenses

Que rien ne déconcerte et que rien n’attendrit.

Vous ne pouvez avoir de subites clémences

Qui dérangent le monde, ô Dieu, tranquille esprit !

Je vous supplie, ô Dieu ! de regarder mon âme,

Et de considérer

Qu’humble comme un enfant et doux comme une femme,

Je viens vous adorer !

("A Villequier", suite... ) Je regarde toujours ce moment de ma vie Où je l’ai vue ouvrir son aile et s’envoler ! ....

Considérez encor que j’avais, dès l’aurore,

Travaillé, combattu, pensé, marché, lutté,

Expliquant la nature à l’homme qui l’ignore,

Éclairant toute chose avec votre clarté ;

Que j’avais, affrontant la haine et la colère,

Fait ma tâche ici-bas,

Que je ne pouvais pas m’attendre à ce salaire,

Que je ne pouvais pas

Prévoir que, vous aussi, sur ma tête qui ploie,

Vous appesantiriez votre bras triomphant,

Et que, vous qui voyiez comme j’ai peu de joie,

Vous me reprendriez si vite mon enfant !

Qu’une âme ainsi frappée à se plaindre est sujette,

Que j’ai pu blasphémer,

Et vous jeter mes cris comme un enfant qui jette

Une pierre à la mer !

Considérez qu’on doute, ô mon Dieu ! quand on souffre,

Que l’œil qui pleure trop finit par s’aveugler,

Qu’un être que son deuil plonge au plus noir du gouffre,

Quand il ne vous voit plus, ne peut vous contempler,

Et qu’il ne se peut pas que l’homme, lorsqu’il sombre

Dans les afflictions,

Ait présente à l’esprit la sérénité sombre

Des constellations !

Aujourd’hui, moi qui fus faible comme une mère,

Je me courbe à vos pieds devant vos cieux ouverts.

Je me sens éclairé dans ma douleur amère

Par un meilleur regard jeté sur l’univers.

Seigneur, je reconnais que l’homme est en délire,

S’il ose murmurer ;

Je cesse d’accuser, je cesse de maudire,

Mais laissez-moi pleurer !

Hélas ! laissez les pleurs couler de ma paupière,

Puisque vous avez fait les hommes pour cela !

Laissez-moi me pencher sur cette froide pierre

Et dire à mon enfant : Sens-tu que je suis là ?

Laissez-moi lui parler, incliné sur ses restes,

Le soir, quand tout se tait,

Comme si, dans sa nuit rouvrant ses yeux célestes,

Cet ange m’écoutait !

Hélas ! vers le passé tournant un œil d’envie,

Sans que rien ici-bas puisse m’en consoler,

Je regarde toujours ce moment de ma vie

Où je l’ai vue ouvrir son aile et s’envoler !

Je verrai cet instant jusqu’à ce que je meure,

L’instant, pleurs superflus !

Où je criai : L’enfant que j’avais tout à l’heure,

Quoi donc ! je ne l’ai plus !

Ne vous irritez pas que je sois de la sorte,

Ô mon Dieu ! cette plaie a si longtemps saigné !

L’angoisse dans mon âme est toujours la plus forte,

Et mon cœur est soumis, mais n’est pas résigné.

Ne vous irritez pas ! fronts que le deuil réclame,

Mortels sujets aux pleurs,

Il nous est malaisé de retirer notre âme

De ces grandes douleurs.

Voyez-vous, nos enfants nous sont bien nécessaires,

Seigneur ; quand on a vu dans sa vie, un matin,

Au milieu des ennuis, des peines, des misères,

Et de l’ombre que fait sur nous notre destin,

Apparaître un enfant, tête chère et sacrée,

Petit être joyeux,

Si beau, qu’on a cru voir s’ouvrir à son entrée

Une porte des cieux ;

Quand on a vu, seize ans, de cet autre soi-même

Croître la grâce aimable et la douce raison,

Lorsqu’on a reconnu que cet enfant qu’on aime

Fait le jour dans notre âme et dans notre maison,

Que c’est la seule joie ici-bas qui persiste

De tout ce qu’on rêva,

Considérez que c’est une chose bien triste

De le voir qui s’en va ! "

(Villequier, 4 septembre 1847)

"Demain, dès l'aube..." est une courte pièce, composée le 4 octobre 1847, longtemps reprise dans nos manuels de littérature française tant est bouleversante sa sobriété et la simplicité d'une présence au-delà de sa disparition matérielle...

"Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,

Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.

J’irai par la forêt, j’irai par la montagne.

Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,

Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,

Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,

Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.

Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe,

Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,

Et, quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe

Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur."

"Paroles sur la dune", composé le 5 août 1854, anniversaire de son arrivée à Jersey, montre toute la lassitude du poète en exil, ses doutes sur le sens de la vie, sur celui de la mort, avant de reprendre son chemin (En Marche) vers l'Infini....

"Maintenant que mon temps décroît comme un flambeau,

Que mes tâches sont terminées ;

Maintenant que voici que je touche au tombeau

Par les deuils et par les années,

Et qu’au fond de ce ciel que mon essor rêva,

Je vois fuir, vers l’ombre entraînées,

Comme le tourbillon du passé qui s’en va,

Tant de belles heures sonnées ;

Maintenant que je dis : – Un jour, nous triomphons ;

Le lendemain, tout est mensonge ! –

Je suis triste, et je marche au bord des flots profonds,

Courbé comme celui qui songe.

Je regarde, au-dessus du mont et du vallon,

Et des mers sans fin remuées,

S’envoler sous le bec du vautour aquilon,

Toute la toison des nuées ;

J’entends le vent dans l’air, la mer sur le récif,

L’homme liant la gerbe mûre ;

J’écoute, et je confronte en mon esprit pensif

Ce qui parle à ce qui murmure ;

Et je reste parfois couché sans me lever

Sur l’herbe rare de la dune,

Jusqu’à l’heure où l’on voit apparaître et rêver

Les yeux sinistres de la lune.

Elle monte, elle jette un long rayon dormant

À l’espace, au mystère, au gouffre ;

Et nous nous regardons tous les deux fixement,

Elle qui brille et moi qui souffre.

Où donc s’en sont allés mes jours évanouis ?

Est-il quelqu’un qui me connaisse ?

Ai-je encor quelque chose en mes yeux éblouis,

De la clarté de ma jeunesse ?

Tout s’est-il envolé ? Je suis seul, je suis las ;

J’appelle sans qu’on me réponde ;

Ô vents ! ô flots ! ne suis-je aussi qu’un souffle, hélas !

Hélas ! ne suis-je aussi qu’une onde ?

Ne verrai-je plus rien de tout ce que j’aimais ?

Au dedans de moi le soir tombe.

Ô terre, dont la brume efface les sommets,

Suis-je le spectre, et toi la tombe ?

Ai-je donc vidé tout, vie, amour, joie, espoir ?

J’attends, je demande, j’implore ;

Je penche tour à tour mes urnes pour avoir

De chacune une goutte encore !

Comme le souvenir est voisin du remord !

Comme à pleurer tout nous ramène !

Et que je te sens froide en te touchant, ô mort,

Noir verrou de la porte humaine !

Et je pense, écoutant gémir le vent amer,

Et l’onde aux plis infranchissables ;

L’été rit, et l’on voit sur le bord de la mer

Fleurir le chardon bleu des sables."

"Veni, Vidi, Vixi"...

pièce 13 du livre IV des Contemplations, une pièce écrite le 11 avril 1848, avant les élections à l'Assemblée constituante du 23 avril, la cruelle douleur qui a brisé sa vie personnelle se mêle aux déceptions de sa vie publique. Victor Hugo prévoyait son échec et il ne fut en effet élu qu'aux élections complémentaires du 4 juin. Accablé par les attaques de ses adversaires, dégoûté de l'ingratitude des hommes, il exprime sa lassitude de la vue en reprenant le mot célèbre de César, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, mais en modifiant le dernier terme, j'ai vécu...

J'ai bien assez vécu, puisque dans mes douleurs

Je marche sans trouver de bras qui me secourent,

Puisque je ris à peine aux enfants qui m'entourent,

Puisque je ne suis plus réjoui par les fleurs ;

Puisqu'au printemps, quand Dieu met la nature en fête,

J'assiste, esprit sans joie, à ce splendide amour ;

Puisque je suis à l'heure où l'homme fuit le jour,

Hélas ! et sent de tout la tristesse secrète ;

Puisque l'espoir serein dans mon âme est vaincu ;

Puisqu'en cette saison des parfums et des roses,

O ma fille ! j'aspire à l'ombre où tu reposes,

Puisque mon cœur est mort, j'ai bien assez vécu.

Je n'ai pas refusé ma tâche sur la terre.

Mon sillon ? Le voilà. Ma gerbe ? La voici.

J'ai vécu souriant, toujours plus adouci,

Debout, mais incliné du côté du mystère.

J'ai fait ce que j'ai pu ; j'ai servi, j'ai veillé,

Et j'ai vu bien souvent qu'on riait de ma peine.

Je me suis étonné d'être un objet de haine,

Ayant beaucoup souffert et beaucoup travaillé.

Dans ce bagne terrestre où ne s'ouvre aucune aile,

Sans me plaindre, saignant, et tombant sur les mains,

Morne, épuisé, raillé par les forçats humains,

J'ai porté mon chaînon de la chaîne éternelle.

Maintenant, mon regard ne s'ouvre qu'à demi ;

Je ne me tourne plus même quand on me nomme ;

Je suis plein de stupeur et d'ennui, comme un homme

Qui se lève avant l'aube et qui n'a pas dormi.

Je ne daigne plus même, en ma sombre paresse,

Répondre à l'envieux dont la bouche me nuit.

O Seigneur ! ouvrez-moi les portes de la nuit,

Afin que je m'en aille et que je disparaisse !

Aux Feuillantines ...

Ecrite le 10 août 1846, appartenant au 5e livre des Contemplations (En marche) et qui contient plusieurs souvenirs de la jeunesse du poète. Ici, son enfance, il avait six ans quand il vint habiter avec sa mère et ses deux frères les Feuillantines, le rez-de-chaussée d'un ancien couvent de religieuses, près du Val-de-Grâce. L'épisode principal, la découverte de la Bible...

Mes deux frères et moi, nous étions tout enfants.

Notre mère disait: jouez, mais je défends

Qu'on marche dans les fleurs et qu'on monte aux échelles.

Abel était l'aîné, j'étais le plus petit.

Nous mangions notre pain de si bon appétit,

Que les femmes riaient quand nous passions près d'elles.

Nous montions pour jouer au grenier du couvent.

Et là, tout en jouant, nous regardions souvent

Sur le haut d'une armoire un livre inaccessible.

Nous grimpâmes un jour jusqu'à ce livre noir ;

Je ne sais pas comment nous fîmes pour l'avoir,

Mais je me souviens bien que c'était une Bible.

Ce vieux livre sentait une odeur d'encensoir.

Nous allâmes ravis dans un coin nous asseoir.

Des estampes partout ! quel bonheur ! quel délire!

Nous l'ouvrîmes alors tout grand sur nos genoux,

Et dès le premier mot il nous parut si doux

Qu'oubliant de jouer, nous nous mîmes à lire.

Nous lûmes tous les trois ainsi, tout le matin,

Joseph, Ruth et Booz, le bon Samaritain,

Et, toujours plus charmés, le soir nous le relûmes.

Tels des enfants, s'ils ont pris un oiseau des cieux,

S'appellent en riant et s'étonnent, joyeux,

De sentir dans leur main la douceur de ses plumes.

1865-1866 - "La Chanson des Rues et des Bois" est la chanson des midis et du parfum des fleurs. Il s'en dégage une douce philosophie. Intermède de 1859, à l'époque où il composait la Légende des siècles, on y chante le plaisir, mais il reste entendu que le plaisir ne doit avoir qu'un temps et que le devoir reprendra bientôt la grande place dans la vie. Mais, en attendant, le poète a vingt ans, et ses duos d'amoureux sont emplis de fraîcheur et de belle jeunesse : " Elle disait cent autres choses, / Et sa douce main me battait. / Ô mois de juin ! rayons et roses ! / L'azur chante et l'ombre se tait. / J'essuyai, sans trop lui déplaire, / Tout en la laissant m'accuser, / Avec des fleurs sa main colère, Et sa bouche avec un baiser..."

"Les Complications de l'idéal"...

C'est vrai, pour un instant je laisse

Tous nos grands problèmes profonds ;

Je menais des monstres en laisse,

J'errais sur le char des griffons.

J'en descends ; je mets pied à terre ;

Plus tard, demain, je pousserai

Plus loin encor dans le mystère

Les strophes au vol effaré...."

1859 - "La légende des siècles"

La Légende des Siècles, "c'est l'épopée humaine, âpre, de l'humanité immense", c'est "exprimer l'humanité dans une espèce d'œuvre cyclique; la peindre successivement et simultanément sous tous ses aspects, histoire, fable, philosophie, religion, science...; faire apparaître... cette grande figure une et multiple, lugubre et rayonnante, fatale et sacrée, l'homme", mais c'est aussi faire revivre un surnaturel qui ordonne le sens de ce monde, exprimer en "un seul et immense mouvement d'ascension vers la lumière", la maturation de l'homme vers la liberté, "de l'histoire écoutée aux portes de la légende..."

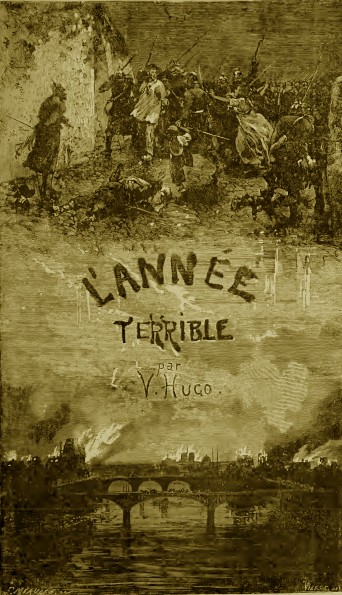

Une succession donc de tableaux déroulant toute l'histoire humaine, en commençant par les temps bibliques (La conscience, Booz endormi...), en traversant - rapidement - l'antiquité gréco-latine (Les Trois cents, Le détroit de l'Euripe, Le lion d'Androclès..,), en s'attardant au contraire longuement sur le moyen âge (Le mariage de Roland, Aymerillot, Le petit roi de Galice, Eviradnus, Le parricide, L'aigle du casque...), en faisant une simple halte au XVIe siècle (La rose de l'infante), en négligeant presque complètement le XVIIe et le XVIIIe siècle, pour arriver enfin au XIXe, dont il évoque à peine les souvenirs guerriers ("La Légende des siècles" est, il est vrai, complétée, pour les guerres de l'Empire, par "Les Chants du crépuscule" et "Les Châtiments", et, pour la guerre de 1870-71, par "L'Année terrible"), mais qui lui fournit en revanche l'occasion d'exprimer sa compassion pour les humbles et les faibles. Et, après avoir parcouru en, de multiples étapes, la longue route du passé, il se tourne vers l'avenir, qu'il entr'ouvre à nos yeux en de prophétiques échappées (Pleine mer, Plein ciel), et, pour finir, nous transporte même hors des temps (La trompette du Jugement) et dans l'infini de l'espace (Abîme). C'est ainsi que V. Hugo va réalisé le vaste dessein, qu'avait déjà conçu Lamartine, celui de faire l'épopée de l'humanité. On a pu écrire qu'il n'avait pas la profondeur de sensibilité de Lamartine ou l'originalité de pensée d'un Alfred de Vigny, mais Victor Hugo est supérieur par son imagination et une acuité visuelle qui transparaît dans ses descriptions poétiques...

"La vision d'où est sorti ce livre....

J'eus un rêve, le mur des siècles m'apparut.

C'était de la chair vive avec du granit brut,

Une immobilité faite d'inquiétude,

Un édifice ayant un bruit de multitude,

Des trous noirs étoilés par de farouches yeux,

Des évolutions de groupes monstrueux,

De vastes bas-reliefs, des fresques colossales ;

Parfois le mur s'ouvrait et laissait voir des salles,

Des antres où siégeaient des heureux, des puissants,

Des vainqueurs abrutis de crime, ivres d'encens,

Des intérieurs d'or, de jaspe et de porphyre ;

Et ce mur frissonnait comme un arbre au zéphyre ;

Tous les siècles, le front ceint de tours ou d'épis,

Etaient là, mornes sphinx sur l'énigme accroupis ;

Chaque assise avait l'air vaguement animée ;

Cela montait dans l'ombre ; on eût dit une armée

Pétrifiée avec le chef qui la conduit

Au moment qu'elle osait escalader la Nuit ;

Ce bloc flottait ainsi qu'un nuage qui roule ;

C'était une muraille et c'était une foule ;

Le marbre avait le sceptre et le glaive au poignet,

La poussière pleurait et l'argile saignait,

Les pierres qui tombaient avaient la forme humaine.

Tout l'homme, avec le souffle inconnu qui le mène,

Ève ondoyante, Adam flottant, un et divers,

Palpitaient sur ce mur, et l'être, et l'univers,

Et le destin, fil noir que la tombe dévide.

Parfois l'éclair faisait sur la paroi livide

Luire des millions de faces tout à coup.

Je voyais là ce Rien que nous appelons Tout ;

Les rois, les dieux, la gloire et la loi, les passages

Des générations à vau-l'eau dans les âges ;

Et devant mon regard se prolongeaient sans fin

Les fléaux, les douleurs, l'ignorance, la faim,

La superstition, la science, l'histoire,

Comme à perte de vue une façade noire.

Et ce mur, composé de tout ce qui croula,

Se dressait, escarpé, triste, informe. Où cela ?

Je ne sais. Dans un lieu quelconque des ténèbres...."

Écrits par intermittences entre 1855 et 1876, les différents poèmes de La légende des Siècles furent publiés en trois séries, en 1859, en 1877 et en 1883, dans la droite ligne du nouveau langage poétique que Victor Hugo avait conçu en écrivant "Les Châtiments" et puis "Les Contemplations". Quelques vingt-cinq mille vers expriment en une immense épopée visionnaire, au centre de laquelle se meuvent les figures les plus obscures, la lutte du Bien et du Mal, lutte incontournable et nécessaire au sein d'une aventure humaine qui tente inexorablement de progresser vers sa future libération. Nombre de passages sont restés à jamais gravés dans la mémoire de générations successives ...

D'Ève à Jésus - Le Sacre de la Femme

"L'aurore apparaissait; quelle aurore? Un abîme

D'éblouissement, vaste, insondable, sublime;

Une ardente lueur de paix et de bonté.

C'était au premiers temps du globe; et la clarté

Brillait sereine au front du ciel inaccessible,

Étant tout ce que Dieu peut avoir de visible;

Tout s'illuminait, l'ombre et le brouillard obscur;

Des avalanches d'or s'écroulaient dans l'azur;

Le jour en flamme, au fond de la terre ravie,

Embrasait les lointains splendides de la vie;

Les horizons pleins d'ombre et de rocs chevelus,

Et d'arbres effrayants que l'homme ne voit plus,

Luisaient comme le songe et comme le vertige,

Dans une profondeur d'éclair et de prodige;

L'Éden pudique et nu s'éveillait mollement;

Les oiseaux gazouillaient un hymne si charmant,

Si frais, si gracieux, si suave et si tendre,

Que les anges distraits se penchaient pour l'entendre;

Le seul rugissement du tigre était plus doux;

Les halliers où l'agneau paissait avec les loups,

Les mers où l'hydre aimait l'alcyon, et les plaines

Où les ours et les daims confondaient leurs haleines,

Hésitaient, dans le choeur des concerts infinis,

Entre le cri de l'antre et la chanson des nids.

La prière semblait à la clarté mêlée;

Et sur cette nature encore immaculée,

Qui du verbe éternel avait gardé l'accent,

Sur ce monde céleste, angélique, innocent,

Le matin, murmurant une sainte parole,

Souriait, et l'aurore était une auréole.

Tout avait la figure intègre du bonheur;

Pas de bouche d'où vint un souffle empoisonneur;

Pas un être qui n'eût sa majesté première;

Tout ce que l'infini peut jeter de lumière

Éclatait pêle-mêle à la fois dans les airs;

Le vent jouait avec cette gerbe d'éclairs

Dans le tourbillon libre et fuyant des nuées;

L'enfer balbutiait quelques vagues huées

Qui s'évanouissaient dans le grand cri joyeux

Des eaux, des monts, des bois, de la terre et des cieux!

Les vents et les rayons semaient de tels délires,

Que les forêts vibraient comme de grandes lyres;

De l'ombre à la clarté, de la base au sommet,

Une fraternité vénérable germait;

L'astre était sans orgueil et le ver sans envie;

On s'adorait d'un bout à l'autre de la vie;

Une harmonie égale à la clarté, versant

Une extase divine au globe adolescent,

Semblait sortir du coeur mystérieux du monde;

L'herbe en était émue, et le nuage, et l'onde,

Et même le rocher qui songe et qui se tait;

L'arbre, tout pénétré de lumière, chantait;

Chaque fleur, échangeant son souffle et sa pensée

Avec le ciel serein d'où tombe la rosée,

Recevait une perle et donnait un parfum;

L'Être resplendissait, Un dans Tout, Tout dans Un;

Le paradis brillait sous les sombres ramures

De la vie ivre d'ombre et pleine de murmures,

Et la lumière était faite de vérité;

Et tout avait la grâce, ayant la pureté;

Tout était flamme, hymen, bonheur, douceur, clémence,

Tant ces immenses jours avaient une aube immense!

Ineffable lever du premier rayon d'or!

Du jour éclairant tout sans rien savoir encor!

O matin des matins! amour! joie effrénée

De commencer le temps, l'heure, le mois, l'année!

Ouverture du monde! instant prodigieux!

La nuit se dissolvait dans les énormes cieux

Où rien ne tremble, où rien ne pleure, où rien ne souffre;

Autant que le chaos la lumière était gouffre;

Dieu se manifestait dans sa calme grandeur,

Certitude pour l'âme et pour les yeux splendeur;

De faîte en faîte, au ciel et sur terre, et dans toutes

Les épaisseurs de l'être aux innombrables voûtes,

On voyait l'évidence adorable éclater;

Le monde s'ébauchait, tout semblait méditer;

Les types primitifs, offrant dans leur mélange

Presque la brute informe et rude et presque l'ange,

Surgissaient, orageux, gigantesques, touffus;

On sentait tressaillir sous leurs groupes confus

La terre, inépuisable et suprême matrice;

La création sainte, à son tour créatrice,

Modelait vaguement des aspects merveilleux,

Faisait sortir l'essaim des êtres fabuleux

Tantôt des bois, tantôt des mers, tantôt des nues,

Et proposait à Dieu des formes inconnues

Que le temps, moissonneur pensif, plus tard changea;

On sentait sourdre, et vivre, et végéter déjà

Tous les arbres futurs, pins, érables, yeuses,

Dans des verdissements de feuilles monstrueuses;

Une sorte de vie excessive gonflait

La mamelle du monde au mystérieux lait;

Tout semblait presque hors de la mesure éclore;

Comme si la nature, en étant proche encore,

Eût pris pour ses essais sur la terre et les eaux

Une difformité splendide au noir chaos.

Les divins paradis, pleins d'une étrange sève,

Semblent au fond des temps reluire dans le rêve,

Et pour nos yeux obscurs, sans idéal, sans foi,

Leur extase aujourd'hui serait presque l'effroi;

Mais qu'importe à l'abîme, à l'âme universelle

Qui dépense un soleil au lieu d'une étincelle,

Et qui, pour y pouvoir poser l'ange azuré,

Fait croître jusqu'aux cieux l'Éden démesuré!

Jours inouïs! le bien, le beau, le vrai, le juste,

Coulaient dans le torrent, frissonnaient dans l'arbuste;

L'aquilon louait Dieu de sagesse vêtu;

L'arbre était bon; la fleur était une vertu;

C'est trop peu d'être blanc, le lis était candide;

Rien n'avait de souillure et rien n'avait de ride;

Jours purs! rien ne saignait sous l'ongle et sous la dent;

La bête heureuse était l'innocence rôdant;

Le mal n'avait encor rien mis de son mystère

Dans le serpent, dans l'aigle altier, dans la panthère;

Le précipice ouvert dans l'animal sacré

N'avait pas d'ombre, étant jusqu'au fond éclairé;

La montagne était jeune et la vague était vierge;

Le globe, hors des mers dont le flot le submerge,

Sortait beau, magnifique, aimant, fier, triomphant,

Et rien n'était petit quoique tout fût enfant;

La terre avait, parmi ses hymnes d'innocence,

Un étourdissement de sève et de croissance;

L'instinct fécond faisait rêver l'instinct vivant;

Et, répandu partout, sur les eaux, dans le vent,

L'amour épars flottait comme un parfum s'exhale;

La nature riait, naïve et colossale;

L'espace vagissait ainsi qu'un nouveau-né.

L'aube était le regard du soleil étonné.

"Booz endormi" est l'un des poèmes les plus connus de La Légende des Siècles, un poème tout entier inspiré par l'histoire de Ruth et de Booz, dans une Bible qui l'émerveilla tout enfant...

"Booz s'était couché de fatigue accablé ;

Il avait tout le jour travaillé dans son aire,

Puis avait fait son lit à sa place ordinaire ;

Booz dormait auprès des boisseaux pleins de blé.

Ce vieillard possédait des champs de blés et d'orge ;

Il était, quoique riche, à la justice enclin ;

Il n'avait pas de fange en l'eau de son moulin,

Il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge.

Sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'avril.

Sa gerbe n'était point avare ni haineuse ;

Quand il voyait passer quelque pauvre glaneuse :

- Laissez tomber exprès des épis, disait-il.

Cet homme marchait pur loin des sentiers obliques,

Vêtu de probité candide et de lin blanc ;

Et, toujours du côté des pauvres ruisselant,

Ses sacs de grains semblaient des fontaines publiques.

Booz était bon maître et fidèle parent ;

Il était généreux, quoiqu'il fût économe ;

Les femmes regardaient Booz plus qu'un jeune homme,

Car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand.

Le vieillard, qui revient vers la source première,

Entre aux jours éternels et sort des jours changeants ;

Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens,

Mais dans l'œil du vieillard on voit de la lumière.

Donc, Booz dans la nuit dormait parmi les siens ;

Près des meules, qu'on eût prises pour des décombres,

Les moissonneurs couchés faisaient des groupes sombres ;

Et ceci se passait dans des temps très anciens.

Les tribus d'Israël avaient pour chef un juge ;

La terre, où l'homme errait sous la tente, inquiet

Des empreintes de pieds de géant qu'il voyait,

Etait encor mouillée et molle du déluge.

Comme dormait Jacob, comme dormait Judith,

Booz, les yeux fermés, gisait sous la feuillée ;

Or, la porte du ciel s'étant entre-bâillée

Au-dessus de sa tête, un songe en descendit.

Et ce songe était tel, que Booz vit un chêne

Qui, sorti de son ventre, allait jusqu'au ciel bleu ;

Une race y montait comme une longue chaîne ;

Un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu.

Et Booz murmurait avec la voix de l'âme :

" Comment se pourrait-il que de moi ceci vînt ?

Le chiffre de mes ans a passé quatre-vingt,

Et je n'ai pas de fils, et je n'ai plus de femme.

"Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi,

Ô Seigneur ! a quitté ma couche pour la vôtre ;

Et nous sommes encor tout mêlés l'un à l'autre,

Elle à demi vivante et moi mort à demi.

" Une race naîtrait de moi ! Comment le croire ?

Comment se pourrait-il que j'eusse des enfants ?

Quand on est jeune, on a des matins triomphants,

Le jour sort de la nuit comme d'une victoire ;

" Mais, vieux, on tremble ainsi qu'à l'hiver le bouleau.

Je suis veuf, je suis seul, et sur moi le soir tombe,

Et je courbe, ô mon Dieu ! mon âme vers la tombe

Comme un bœuf ayant soif penche son front vers l'eau.

Ainsi parlait Booz dans le rêve et l'extase,

Tournant vers Dieu ses yeux par le sommeil noyés ;

Le cèdre ne sent pas une rose à sa base,

Et lui ne sentait pas une femme à ses pieds.

Pendant qu'il sommeillait, Ruth, une moabite,

S'était couchée aux pieds de Booz, le sein nu,

Espérant on ne sait quel rayon inconnu,

Quand viendrait du réveil la lumière subite.

Booz ne savait point qu'une femme était là,

Et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle,

Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle ;

Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala.

L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle ;

Les anges y volaient sans doute obscurément,

Car on voyait passer dans la nuit, par moment,

Quelque chose de bleu qui paraissait une aile.

La respiration de Booz qui dormait,

Se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse.

On était dans le mois où la nature est douce,

Les collines ayant des lys sur leur sommet.

Ruth songeait et Booz dormait ; l'herbe était noire ;

Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement ;

Une immense bonté tombait du firmament ;

C'était l'heure tranquille où les lions vont boire.

Tout reposait dans Ur et dans Jérimadeth ;

Les astres émaillaient le ciel profond et sombre ;

Le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l'ombre

Brillait à l'occident, et Ruth se demandait,

Immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles,

Quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été

Avait, en s'en allant, négligemment jeté

Cette faucille d'or dans le champ des étoiles."

"L'œil était dans la tombe et regardait Caïn..." (La Conscience, 1ere série)

"Lorsque avec ses enfants vêtus de peaux de bêtes,

Échevelé, livide au milieu des tempêtes,

Caïn se fut enfui de devant Jéhovah,

Comme le soir tombait, l'homme sombre arriva

Au bas d'une montagne en une grande plaine ;

Sa femme fatiguée et ses fils hors d'haleine

Lui dirent : - Couchons-nous sur la terre, et dormons. -

Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts.

Ayant levé la tête, au fond des cieux funèbres

Il vit un œil, tout grand ouvert dans les ténèbres,

Et qui le regardait dans l'ombre fixement.

- Je suis trop près, dit-il avec un tremblement.

Il réveilla ses fils dormant, sa femme lasse,

Et se remit à fuir sinistre dans l'espace.

Il marcha trente jours, il marcha trente nuits.

Il allait, muet, pâle et frémissant aux bruits,

Furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve,

Sans repos, sans sommeil. Il atteignit la grève

Des mers dans le pays qui fut depuis Assur.

- Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr.

Restons-y. Nous avons du monde atteint les bornes. -

Et, comme il s'asseyait, il vit dans les cieux mornes

L'œil à la même place au fond de l'horizon.

Alors il tressaillit en proie au noir frisson.

- Cachez-moi, cria-t-il ; et, le doigt sur la bouche,

Tous ses fils regardaient trembler l'aïeul farouche.

Caïn dit à Jabel, père de ceux qui vont

Sous des tentes de poil dans le désert profond :

- Étends de ce côté la toile de la tente. -

Et l'on développa la muraille flottante ;

Et, quand on l'eut fixée avec des poids de plomb

Vous ne voyez plus rien ? dit Tsilla, l'enfant blond,

La fille de ses fils, douce comme l'aurore ;

Et Caïn répondit : - Je vois cet œil encore ! -

Jubal, père de ceux qui passent dans les bourgs

Soufflant dans des clairons et frappant des tambours,

Cria : - Je saurai bien construire une barrière. -

Il fit un mur de bronze et mit Caïn derrière.

Et Caïn dit : - Cet œil me regarde toujours !

Hénoch dit : - Il faut faire une enceinte de tours

Si terrible, que rien ne puisse approcher d'elle.

Bâtissons une ville avec sa citadelle.

Bâtissons une ville, et nous la fermerons. -

Alors Tubalcaïn, père des forgerons,

Construisit une ville énorme et surhumaine.

Pendant qu'il travaillait, ses frères, dans la plaine,

Chassaient les fils d'Énos et les enfants de Seth ;

Et l'on crevait les yeux à quiconque passait ;

Et, le soir, on lançait des flèches aux étoiles.

Le granit remplaça la tente aux murs de toiles,

On lia chaque bloc avec des nœuds de fer,

Et la ville semblait une ville d'enfer ;

L'ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes ;

Ils donnèrent aux murs l'épaisseur des montagnes ;

Sur la porte on grava : " Défense à Dieu d'entrer.

Quand ils eurent fini de clore et de murer,

On mit l'aïeul au centre en une tour de pierre.

Et lui restait lugubre et hagard. - Ô mon père !

L'œil a-t-il disparu ? dit en tremblant Tsilla.

Et Caïn répondit : - Non, il est toujours là.

Alors il dit : Je veux habiter sous la terre

Comme dans son sépulcre un homme solitaire ;

Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. -

On fit donc une fosse, et Caïn dit : C'est bien !

Puis il descendit seul sous cette voûte sombre.

Quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre

Et qu'on eut sur son front fermé le souterrain,

L'œil était dans la tombe et regardait Caïn."

"Mon père, ce héros au sourire si doux" (Après la bataille, 2e série)

"Mon père, ce héros au sourire si doux,

Suivi d'un seul housard qu'il aimait entre tous

Pour sa grande bravoure et pour sa haute taille,

Parcourait à cheval, le soir d'une bataille,

Le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit.

Il lui sembla dans l'ombre entendre un faible bruit.

C'était un espagnol de l'armée en déroute

Qui se traînait sanglant sur le bord de la route,

Râlant, brisé, livide, et mort plus qu'à moitié,

Et qui disait : - À boire, à boire par pitié ! -

Mon père, ému, tendit à son housard fidèle

Une gourde de rhum qui pendait à sa selle,

Et dit : - Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé. -

Tout à coup, au moment où le housard baissé

Se penchait vers lui, l'homme, une espèce de maure,

Saisit un pistolet qu'il étreignait encore,

Et vise au front mon père en criant : Caramba !

Le coup passa si près que le chapeau tomba

Et que le cheval fit un écart en arrière.

- Donne-lui tout de même à boire, dit mon père."

L'Aigle du casque (La Légende des siècles) - La scène se passe en Ecosse. Vengeur d'une vieille querelle de famille, le comte Angus, âgé de seize ans, pour tenir sa promesse faite à son grand-père mourant, a provoqué en duel le cruel lord Tiphaine. Mais quand les deux combattants se retrouvent dans le champ clos choisi pour la lutte, Angus, pris de frayeur devant son terrible adversaire, jette sa lance et s'enfuit, poursuivi par Tiphaine...

La nuit vient, et toujours, tremblant, pleurant, fuyant,

L'enfant effaré court devant l'homme effrayant.

C'est l'heure où l'horizon semble un rêve, et recule.

Clair de lune, halliers, bruyères, crépuscule.

La poursuite s'acharne, et, plus qu'auparavant

Forcenée, à travers les arbres et le vent,

Fait peur à l'ombre même, et donne le vertige

Aux sapins sur les monts, aux roses sur leur tige.