- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

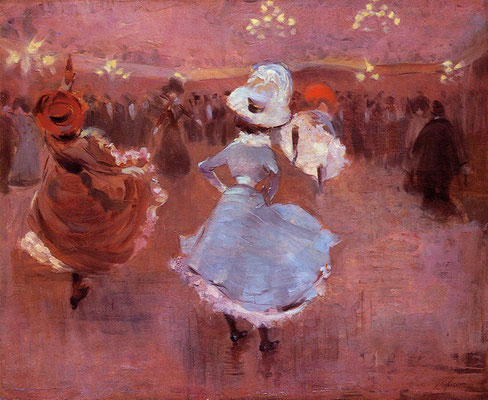

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- Welty

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Heller - Toole

- Naipaul

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

Charles Cros (1842-1888), "Le Coffret de santal" (1879) - Tristan Corbière (1845-1875), «Les Amours jaunes» (1873) - Albert Samain (1858-1900), "Aux flancs du vase" (1898) - Félicien Rops (1833-1898) - Jean-Louis Forain (1852-1931).......

Last Update: 11/11/2016

A l'aube du symbolisme, surgissent Corbière, Charles Cros et Jules Laforgue, toute une nouvelle bohème littéraire plus ou moins marginale, entre 1872 et 1885 notamment, fréquentant le salon de Nina de Villard, - la maîtresse jusqu'à son mariage avec Mary Hjardemaal, en 1878, d'un Charles Cros, attiré par la littérature et travaillant à la conception d'un télégraphe automatique, qu'il présente à l'Exposition universelle de 1867. Mais aussi les "zutistes", les "phalanstériens de Montmartre", le Chat-Noir, les «vilains bonshommes», le café artistique de la Nouvelle Athènes et autres cercles aussi pittoresques qu'éphémères. Le temps de Verlaine, Coppée, Villiers de L'Isle-Adam, Richepin, Germain Nouveau et Rimbaud, que toujours Charles Cros accueille à Paris en le logeant quinze jours chez lui en septembre 1871.

Une effervescence littéraire, de cette littérature que Barbey d'Aurevilly appellera "la littérature du tabac, littérature d'impulsifs, de sensitifs, d'impressionnistes, toute en nerfs aigus, vibrants" : c'est que la situation de l'être humain de 1880, "au milieu des secousses et des perpétuelles transformations sociales, est celle d'un acrobate obligé de se maintenir en équilibre sur une boule en mouvement..."

Entre des influences si contradictoires, Vigny, Hugo, Lamartine, Gautier, Balzac, Musset, Leconte de Lisle, Sully Prudhomme, mais aussi Baudelaire, Corbière, Rimbaud et Mallarmé, une génération essuie les plâtres d'un monde en instruction et court en tout sens où l'on récite des vers et saisir un point d'appui ..

"Lorsque Charles Guérin écrivit ses premières plaquettes, Mallarmé, Viélé-Griffîn, Gustave Kahn et d'autres exerçaient une influence prépondérante. Il était indispensable, pour avoir du talent et pour étonner ces bourgeois dont Francis Jammes s'est agréablement moqué dans "Existences" en 1900, de composer des vers de dix-huit pieds, de découvrir des rimes ou des assonances extraordinaires, de dissimuler sa pensée sous des symboles tellement ingénieux que l'auteur lui-même, en se relisant, ne s'y reconnaissait plus, de rester imprécis et indécis, d'introduire dans ses vers une telle musicalité que ce n'était plus des vers tout en étant de la musique, et que ce n'était pas de la musique tout en étant des vers. L'épaisse fumée qui montait des pipes et des cigarettes durant les beuveries prolongées des jeunes esthètes fréquentant les cafés littéraires obscurcissait aussi les pénibles élucubrations de ces messieurs. Ils voulaient être jugés sur leurs intentions; elles étaient, j'imagine, les meilleures du monde ; hélas ! on ne les comprenait pas toujours.

On essayait de découvrir, dans la brume qui la voilait soigneusement, l'idée maîtresse d'une œuvre, mais en tâtonnant dans ces demi-ténèbres, l'on trébuchait quelquefois et l'on se cassait la tête. Les comparaisons étaient mystérieuses, les images inintelligibles, les métaphores ahurissantes, et les mots avaient perdu leur sens. Les auteurs inspirés et chevelus en forgeaient d'hétéroclites et se plaisaient à des rapprochements cocasses. Il était question d' "atténuances", de cloches "angélusant" en paix, de contacts "algides", de ravissements "adamiques". J'en passe, et des pires. Enfin les malheureux qui n'étaient point initiés s'emparaient d'un dictionnaire composé à leur intention pour servir à l'intelligence des auteurs symbolistes et, feuilletant, peinant, s'essoufflant, soupçonnaient à grand'peine ce que l'on souhaitait leur faire deviner. Ces extravagances et ce galimatias ravissaient Guérin ; cette mauvaise fièvre l'énervait. Il se déclarait fier que les poètes fussent en pleine décadence, rivalisait de bizarreries et d'étrangetés avec ses aînés les plus audacieux et vouait une admiration profonde à Mallarmé qui préfaçait le "Sang des Crépuscules"..." (A. de Bersaucourt, 1912)

"Tout en haut de la rue de Rennes, dans ce quartier neuf et bête, où les Saint-Cyriens du dimanche traînent leur suffisance, où les étals de quincaillerie pieuse réjouissent l'œil par la coloration topinamboue des Notre-Dame en pastillage et des Sauveur à la crème, une sorte de chalet en retrait de l'alignement, pendu comme une guenille aux murs corrects des maisons voisines, avec, dans ces jours d'hiver, la tristesse des fleurs mourantes sous l'empoussièrement des tonnelles secouées par l'omnibus.

Grande ouverte, la salle d'un café vide à jamais de biberons et somnolente dans l'ordre uniforme des tables pâles, des verres et des fioles échafaudés sur leur dressoir. Au-dessus, l'emplacement quitté des noces et festins, le salon propice aux meuglements des sociétés chorales, aux entreprises dramatiques des calicots lettrés.

C'est là qu'au mois de septembre 1883 je vis Charles Cros pour la première fois. Sur un divan pisseux, entouré de sous-diacres, la plupart imberbes et tous d'une évidente malpropreté, Cros, très allumé, récitait des vers. Des cheveux de nègre et ce teint bitumeux que M. Péladan devait qualifier plus tard d' « indo-provençal » en parlant de sa personne; des yeux bénins d'enfant ou de poète à qui la vie cacha ses tristesses et ses devoirs; les mains déjà séniles et tremblotant la fièvre des alcools, ainsi m'apparut le fondateur des Zulistes, le praticien délicat dont le Coffret de santal délectait les curieux d'art, cependant que ses monologues, colportés au jour par la fantaisie de MM. Coquelin, éveillaient dans le grand public le goût de la drôlerie infinitésimale. A chaque strophe de ces pièces, connues pourtant et rabâchées dans l'entourage du grand homme, un frisson d'enthousiasme secouait la buée du pétun et les nidoreuses émanations de rassemblée.

Intarissablement, Charles Cros ressassait quelques poèmes, d'une voix brève et mate, dont le timbre découpait non sans vigueur la grâce un peu étriquée de ses compositions :

Mille étés et mille hivers

Passeront sur l'univers,

Sans que du poète-dieu

Li-Taï-Pé meurent les vers

Dans l'Empire du Milieu.

Les Ephèbes se pâmaient, et je conclus bientôt, les voyant si déchaînés, qu'ils ne tarderaient point à nous confier quelques élégies de leur façon. Ils étaient bien là une douzaine de bacheliers, hardis comme des pages et plus cuistres que des pions. Le linge absent et l'ongle en deuil, ils évacuaient des choses ninivites ou contemporaines, au grand contentement des donzelles préposées à leur bonheur.

Encore mal instruit des cénacles esthétiques, l'impudeur de ces jeunes hommes ne laissa point que de m'éberluer, et je demeurai sans parole devant la singulière obscénité de leurs rondeaux. Les gaillards célébraient par le menu les agréments de leurs compagnes, avec un luxe de «seins nacreux» et de «hanches assouplies» que les corsages de ces dames paraissaient ne justifier pas. Tous, d'ailleurs, infatués en diable et mutuellement congratulatifs, daignèrent m'apprendre comme quoi les Maîtres antérieurs ne furent que pagnotte au prix de leurs intellects. J'ai depuis entendu traiter Henri Heine, qu'ils plagiaient, de crétin. Mais alors je débutais, et cette assurance m'étonna.

Les muses ne manquaient point à la petite fête. Je ne pense pas avoir jamais rencontré plus lamentable congrès de laiderons. Et les atours de ces infantes m'expliquèrent d'abord l'incurable bassesse des rhapsodes fainéants, accagnardés aux bonnes fortunes du ruisseau.

Parmi les guenipes investies de leurs tendresses, une femme qui goûta quelque renom, du quartier Saint-Michel à l'Observatoire, marivaudait les grandes coquettes, avec les poses afférentes aux Célimènes de brasserie.

Grande, grasse et déjà fort loin du matin, sur le piano édenté de ses dièzes, elle exécutait volontiers des mélodrames dans le goût ingénu de M. Rollinat. Une légende glorifiait ses travaux. On prétendait que des appétits infra-littéraires égayaient la beauté de ses décamérons. Elle tenait bureau d'esprit dans un troisième de la rue Monge, où passaient les jeunes hommes curieux de parfiler des syllabes, et maint adolescent qui briguait la faveur d'être mûri par elle. Au demeurant, une excellente fille, moins sotte que la plupart des bas bleus, et qui suffisait aux rêveries passionnelles d'une génération que ne tourmentait point la sublimité de son orgueil.

Le café du Chalet, où les poètes ont amené la faillite, céda la place à un fabricant de confitures. La distillerie emplit de manipulations néfastes ce lieu jadis intellectuel, et Charles Cros a rendu l'âme entre les bras de feu Salis, grand-prêtre de la limonade...." (Laurent Tailhade, 1920)

1890? Charles Baudelaire : Œuvres complètes. - Paul Verlaine : Dédicaces. - Edmond Rostand : Les Musardises. - Stéphane Mallarmé : Pages. - Jean Moréas : Le Pèlerin passionné. - Maurice Bouchor : Noël. ' Jules Laforgue : Derniers vers. - Emile Verhaeren : Les Flambeaux noirs. - Ernest Raynaud : Les Cornes du Faune. - Pierre Quillard : La Gloire du Verbe. - Ferdinand Herold : Les Pœans et les Thrènes. - Mathias Morhardt : Hénor. - Henri de Régnier : Poèmes anciens et romanesques. - Louis Dumur : La Neva...

(Louis Janmot, Autoportrait (1832),Musée des Beaux-Arts de Lyon)

Tristan Corbière (1845-1875)

Corbière est un poète singulier, rivé au dérisoire, aux blasphèmes désespérés et cyniques. "Je suis là mais comme une rature... ", écrit-il face à un père omnipotent, Édouard, brillant auteur, navigateur et notable, qui jamais, dit-on, ne lira Tristan. Même la "Décadence" lui paraissait une attitude affectée et dérisoire.

Éduard-Joachim, dit Tristan, Corbière, est né à Ploujean, près de Morlaix, en Bretagne. "On m'a manqué ma vie », écrit celui qui dès l'adolescence fut voué par la maladie (rhumatisme aigu, peut-être tuberculose) à l'infirmité, à la difformité, à la mort précoce. Pires, la vie rognée par l'insomnie, et surtout, brusquement brisés, les rêves si vastes de naviguer, de dominer. De décembre 1869 à la fin de mars 1870, il voyage en Italie. En 1871, il suit une actrice italienne («Marcelle»), dont il était épris, à Paris. Grande, forte, avec des yeux bleus expressifs, elle possédait une épaisse chevelure blonde. Et c'est à Paris qu'il fait publier son recueil «Les Amours jaunes» (1873), qui n'a aucun succès. En 1874, son état de santé s'aggrave. Il rentre à Morlaix, où il meurt le 1er mars 1875, en pressant un bouquet de bruyère dans ses bras, il était dans sa trentième année...

Les Amours jaunes (1873-1891)

Verlaine révélera dix ans après leur parution cette poésie qui annonce par son style un Joyce ou les Surréalistes. Sous l'évocation des thèmes de la mer, de la Bretagne ou de l'amour (déçu), le narcissisme cruel qui ne cesse d'inspirer sans repos son auteur a marqué le langage poétique. Le voici brisant le vers, démembrant le corps du poème, désarticulant la versification par un un langage parfois trivial, un lexique bariolé où l'archaïsme jouxte le néologisme. 94 poèmes répartis en sept parties, "Ca" et ses 3 poèmes, "Les Amours jaunes", 24 poèmes, "Sérénade des Sérénades", 14 poèmes, 'Raccrocs", 21 poèmes, "Armor", 7 poèmes, "Gens de mer", 17 poèmes, et "Rondels pour après", de 6 poèmes. Le recueil va s'ouvrir et se fermer sur deux poèmes dédiés à Marcelle (Amida-Josefina Cuchiani), Marcelle, amante passagère qui lui infligea autant de plaisir que de souffrance, "aimer jaune" comme on "rit jaune", Corbière trouve son compte là où sa chair gémit de désir entre deux fables, "Le Poète et la Cigale" et "La Cigale et le Poète"....

- LE POÈTE ET LA CIGALE -

À Marcelle.

Un poète ayant rimé,

IMPRIMÉ

Vit sa Muse dépourvue

De marraine, et presque nue :

Pas le plus petit morceau

De vers... ou de vermisseau.

Il alla crier famine

Chez une blonde voisine,

La priant de lui prêter

Son petit nom pour rimer.

(C'était une rime en elle)

– Oh ! je vous paîrai, Marcelle,

Avant l'août, foi d'animal !

Intérêt et principal. –

La voisine est très prêteuse,

C'est son plus joli défaut :

– Quoi : c'est tout ce qu'il vous faut ?

Votre Muse est bien heureuse...

Nuit et jour, à tout venant,

Rimez mon nom.... Qu'il vous plaise !

Et moi j'en serai fort aise.

Voyons : chantez maintenant.

- LA CIGALE ET LE POETE -

Le poète ayant chanté,

Déchanté,

Vit sa Muse, presque bue,

Rouler en bas de sa nue

De carton, sur des lambeaux

De papiers et d'oripeaux.

Il alla coller sa mine

Aux carreaux de sa voisine,

Pour lui peindre ses regrets

D'avoir fait - Oh : pas exprès ! -

Son honteux monstre de livre !...

- " Mais : vous étiez donc bien ivre ?

- Ivre de vous !... Est-ce mal ?

- Écrivain public banal !

Qui pouvait si bien le dire...

Et, si bien ne pas l'écrire !

- J'y pensais, en revenant...

On n'est pas parfait, Marcelle...

- Oh ! c'est tout comme, dit-elle,

Si vous chantiez, maintenant ! "

ÇA - PARIS - I. Bâtard de Créole et Breton .. - II. Là: vivre à coups de fouet ! .. - III. Poète. - Après !... Il faut la chose. . . - IV. J'aimais... - Oh ! ça n'est plus de vente! .. - V. C'est la bohème, enfant .. - VI. Evohé ! fouaille la reine .. - VII. Donc, la tramontane est montée .. - VIII. Tu ris. - Bien ! - Fais de l'amertume .. - Epitaphe.

Paris

I

Bâtard de Créole et Breton,

Il vint aussi là – fourmilière,

Bazar où rien n'est en pierre,

Où le soleil manque de ton.

– Courage ! On fait queue.... Un planton

Vous pousse à la chaîne – derrière ! –

... Incendie éteint, sans lumière ;

Des seaux passent, vides ou non. –

Là, sa pauvre Muse pucelle

Fit le trottoir en demoiselle,

Ils disaient : Qu'est-ce qu'elle vend ?

– Rien. – Elle restait là, stupide,

N'entendant pas sonner le vide

Et regardant passer le vent...

II

Là : vivre à coups de fouet ! – passer

En fiacre, en correctionnelle ;

Repasser à la ritournelle,

Se dépasser, et trépasser !...

– Non, petit, il faut commencer

Par être grand – simple ficelle –

Pauvre : remuer l'or à la pelle ;

Obscur : un nom à tout casser !...

Le coller chez les mastroquets,

Et l'apprendre à des perroquets

Qui le chantent ou qui le sifflent...

– Musique ! – C'est le paradis

Des mahomets et des houris,

Des dieux souteneurs qui se giflent !

III

Poète. – Après ?... Il faut la chose :

Le Parnasse en escalier,

Les Dégoûteux, et la Chlorose,

Les Bedeaux, les Fous à lier....

L'Incompris couche avec sa pose,

Sous le zinc d'un mancenillier ;

Le Naïf « voudrait que la rose,

Dondé ! fût encore au rosier ! »

« La rose au rosier, Dondaine ! »

– On a le pied fait à sa chaîne.

« La rose au rosier »... – Trop tard ! –

... « La rose au rosier »... – Nature !

– On est essayeur, pédicure,

Ou quelqu'autre chose dans l'art !

IV

J'aimais... – Oh, ça n'est plus de vente !

Même il faut payer : dans le tas,

Pioche la femme ! – Mon amante

M'avait dit : « Je n'oublierai pas... »

... J'avais une amante là-bas

Et son ombre pâle me hante

Parmi des senteurs de lilas...

Peut-être Elle pleure... – Eh bien : chante,

Pour toi tout seul, ta nostalgie,

Tes nuits blanches sans bougie...

Tristes vers, tristes au matin !...

Mais ici : fouette-toi d'orgie !

Charge ta paupière rougie,

Et sors ton grand air de catin !

V

C'est la bohème, enfant : Renie

Ta lande et ton clocher à jour,

Les mornes de ta colonie

Et les bamboulas au tambour.

Chanson usée et bien finie,

Ta jeunesse... Eh, c'est bon un jour !...

Tiens : – C'est toujours neuf – calomnie

Tes pauvres amours... et l'amour.

Évohé ! ta coupe est remplie !

Jette le vin, garde la lie...

Comme ça. – Nul n'a vu le tour.

Et qu'un jour le monsieur candide

De toi dise – Infect ! Ah splendide ! –

... Ou ne dise rien. – C'est plus court.

VI

Évohé ! fouaille la veine ;

Évohé ! misère : Éblouir !

En fille de joie, à la peine

Tombe, avec ce mot-là. – Jouir !

Rôde en la coulisse malsaine

Où vont les fruits mal secs moisir,

Moisir pour un quart-d'heure en scène...

– Voir les planches, et puis mourir !

Va : tréteaux, lupanars, églises,

Cour des miracles, cour d'assises :

– Quarts-d'heure d'immortalité !

Tu parais ! c'est l'apothéose !!!...

Et l'on te jette quelque chose :

– Fleur en papier, ou saleté. –

.......

LES AMOURS JAUNES

A L'ÉTERNEL MADAME - FÉMININ SINGULIER - BOHEME DE CHIC - GENTE DAME - UN SONNET - SONNET A SIR BOB - STEAM-BOAT - PUDENTIANE - APRÈS LA PLUIE - A UNE ROSE - A LA MÉMOIRE DE ZULMA - BONNE FORTUNE ET FORTUNE - A UNE CAMARADE - UN JEUNE QUI S'EN VA - INSOMNIE - LA PIPE AU POETE - LE CRAPAUD - FEMME - DUEL AUX CAMELIAS - FLEUR D'ART - PAUVRE GARÇON - DÉCLIN - BONSOIR - LE POÈTE CONTUMACE.

A L'ÉTERNELLE MADAME

Mannequin idéal, tête-de-turc du leurre,

Éternel Féminin !. repasse tes fichus,

Et viens sur mes genoux, quand je marquerai l'heure,

Me montrer comme on fait chez vous, anges déchus.

Sois pire, et fais pour nous la joie à la malheur,

Piaffe d'un pied léger dans les sentiers ardus,

Damne-toi, pure idole ! et ris ! et chante et pleure,

Amante ! et meurs d'amour !. à nos moments perdus.

Fille de marbre, en rut ! sois folâtre !. et pensive.

Maîtresse, ehair de moi ! fais-moi vierge et lascive.

Féroce, sainte, et bête, en me cherchant un coeur.

Sois femelle de l'homme, et sers de Muse, ô femme,

Quand le poète brame en Ame, en Lame, en Flamme !

Puis– quand il ronflera – viens baiser ton Vainqueur!

BONNE FORTUNE ET FORTUNE

Moi, je fais mon trottoir, quand la nature est belle,

Pour la passante qui, d'un petit air vainqueur,

Voudra bien crocheter, du bout de son ombrelle,

Un clin de ma prunelle ou la peau de mon coeur.

Et je me crois content –pas trop – mais il faut vivre:

Pour promener un peu sa faim, lé gueux s'enivre.

Un beau jour – quel métier je faisais, comme ça

Ma croisière. Métier – Enfin, Elle passa.

Elle qui ? – La Passante ! Elle, avec son ombrelle !

Vrai valet de bourreau, je te frôlai... mais Elle

Me regarda tout bas, souriant en dessous,

Et. me tendit sa main, et....

m'a donné deux sous.

APRÈS LA PLUIE

J'aime la petite pluie

Qui s'essuie

D'un torchon de bleu troué !

J'aime l'amour et la brise,

Quand ça frise.

Et pas quand c'est secoué.

Comme un parapluie en flèches,

Tu te sèches,

O grand soleil grand ouvert.

A bientôt l'ombrelle verte

Grande ouverte !

Du printemps été d'hiver.

La passion c'est l'averse

Qui traverse !

Mais la femme n'est qu'un grain :

Grain de beauté, de folie

Ou de pluie.

Grain d'orage ou de serein. –

Dans un clair rayon de boue,

Fait la roue,

La roue à grand appareil,

– Plume et queue – une Cocotte

Qui barbotte

Vrai déjeuner de soleil !

Anne ! ou qui que tu sois, chère.

Ou pas chère,

«Dont on fait, à l'oeil, les yeux.

Hum. Zoé Nadjejda ! Jane !

Vois je flâne,

Doublé d'or comme les cieux

English spoken ? – Espagnole ?...

PUDENTIANE....

Attouchez, sans toucher, On est dévotieuse,

Ni ne retient à son escient.

Mais On pâme d'horreur d'être : luxurieuse

De corps et de consentement !...

Et de chair... de cette oeuvre On est fort curieuse,

Sauf le vendredi - seulement :

Le confesseur est maigre... et l'extase pieuse

En fait : carême entièrement.

...Une autre se donne. - Ici l'On se damne -

C'est un tabernacle - ouvert - qu'on profane.

Bénitier où le serpent est caché !

Que l'Amour, ailleurs, comme un coq se chante...

CI-GIT ! La pudeur-d'-attentat le hante...

C'est la Pomme (cuite) en fleur de péché.

BOHEME DE CHIC ...

Ne m'offrez pas un trône !

A moi tout seul je fris,

Drôle, en ma sauce jaune

De chic et de mépris.

Que les bottes vernies

Pleuvent du paradis,

Avec des parapluies...

Moi, va-nu-pieds, j'en ris !

- Plate époque râpée,

Où chacun a du bien ;

Où, cuistre sans épée ,

Le vaurien ne vaut rien !

Papa, - pou, mais honnête, -

M'a laissé quelques sous,

Dont j'ai fait quelque dette,

Pour me payer des poux !

Son habit, mis en perce,

M'a fait de beaux haillons

Que le soleil traverse ;

Mes trous sont des rayons.

Dans mon chapeau, la lune

Brille à travers les trous,

Bête et vierge comme une

Pièce de cent sous !

- Gentilhomme !... à trois queues :

Mon nom mal ramassé

Se perd à bien des lieues

Au diable du passé !

Mon blason, - pas bégueule,

Est, comme moi, faquin :

- Nous bandons à la gueule,

Fond troué d'arlequin. -

Je pose aux devantures

Où je lis ; - DÉFENDU

DE POSER DES ORDURES -

Roide comme un pendu !

Et me plante sans gène

Dans le plat du hasard,

Comme un couteau sans gaine

Dans un plat d'épinard.

Je lève haut la cuisse

Au bornes que je vois

Potence, pavé, suisse,

Fille, priape ou roi !

Quand, sans tambour ni flûte,

Un servile estafier

Au violon me culbute,

Je me sens libre et fier !...

Et je laisse la vie

Pleuvoir sans me mouiller,

En attendant l'envie

De me faire empailler.

- Je dors sous ma calotte,

La calotte des cieux ;

Et l'étoile pâlotte

Clignote entre mes yeux,

Ma Muse est grise ou blonde...

Je l'aime et ne sais pas ;

Elle est à tout le monde...

Mais - moi seul - je la bats !

A moi ma Chair-de-poule !

A toi ! Suis-je pas beau,

Quand mon baiser te roule

A cru dans mon manteau !

Je ris comme une folle

Et sens mal aux cheveux,

Quant ta chair fraîche colle

Contre mon cuir lépreux !

FEMME ...

La Bête féroce.

Lui – cet être faussé, mal aimé, mal souffert,

Mal haï – mauvais livre... et pire : il m'intéresse. –

S'il est vide après tout... Oh mon dieu, je le laisse,

Comme un roman pauvre – entr'ouvert.

Cet homme est laid... – Et moi, ne suis-je donc pas belle,

Et belle encore pour nous deux ! –

En suis-je donc enfin aux rêves de pucelle ?...

– Je suis reine : Qu'il soit lépreux !

Où vais-je – femme ! – Après... suis-je donc pas légère

Pour me relever d'un faux pas !

Est-ce donc Lui que j'aime ! – Eh non ! c'est son mystère...

Celui que peut-être Il n'a pas.

Plus Il m'évite, et plus et plus Il me poursuit...

Nous verrons ce dédain suprême.

Il est rare à croquer, celui-là qui me fuit !...

Il me fuit – Eh bien non !... Pas même.

... Aurais-je ri pourtant ! si, comme un galant homme,

Il avait allumé ses feux...

Comme Ève – femme aussi – qui n'aimait pas la Pomme,

Je ne l'aime pas – et j'en veux ! –

C'est innocent. – Et lui ?... Si l'arme était chargée...

– Et moi, j'aime les vilains jeux !

Et... l'on sait amuser, avec une dragée

Haute, un animal ombrageux.

De quel droit ce regard, ce mauvais oeil qui touche :

Monsieur poserait le fatal ?

Je suis myope, il est vrai... Peut-être qu'il est louche ;

Je l'ai vu si peu – mais si mal. –

... Et si je le laissais se draper en quenouille,

Seul dans sa honteuse fierté !...

– Non. Je sens me ronger, comme ronge la rouille,

Mon orgueil malade, irrité.

Allons donc ! c'est écrit – n'est-ce pas – dans ma tête,

En pattes-de-mouche d'enfer ;

Écrit, sur cette page où – là – ma main s'arrête.

– Main de femme et plume de fer. –

Oui ! – Baiser de Judas – Lui cracher à la bouche

Cet amour ! – Il l'a mérité –

Lui dont la triste image est debout sur ma couche,

Implacable de volupté.

Oh! oui : coller ma langue à l'inerte sourire

Qu'il porte là comme un faux pli !

Songe creux et malsain, repoussant... qui m'attire !

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Une nuit blanche.... un jour sali...

INSOMNIE ...

Insomnie, impalpable Bête !

N'as-tu d'amour que dans la tête ?

Pour venir te pâmer à voir,

Sous ton mauvais oeil, l'homme mordre

Ses draps, et dans l'ennui se tordre !...

Sous ton oeil de diamant noir.

Dis : pourquoi, durant la nuit blanche,

Pluvieuse comme un dimanche,

Venir nous lécher comme un chien :

Espérance ou Regret qui veille.

À notre palpitante oreille

Parler bas... et ne dire rien ?

Pourquoi, sur notre gorge aride,

Toujours pencher ta coupe vide

Et nous laisser le cou tendu,

Tantales, soiffeurs de chimère :

– Philtre amoureux ou lie amère

Fraîche rosée ou plomb fondu ! –

Insomnie, es-tu donc pas belle ?...

Eh pourquoi, lubrique pucelle,

Nous étreindre entre tes genoux ?

Pourquoi râler sur notre bouche,

Pourquoi défaire notre couche,

Et... ne pas coucher avec nous ?

Pourquoi, Belle-de-nuit impure,

Ce masque noir sur ta figure ?...

– Pour intriguer les songes d'or ?...

N'es-tu pas l'amour dans l'espace,

Souffle de Messaline lasse,

Mais pas rassasiée encor !

Insomnie, es-tu l'Hystérie...

Es-tu l'orgue de barbarie

Qui moud l'Hosannah des Élus ?...

– Ou n'es-tu pas l'éternel plectre,

Sur les nerfs des damnés-de-lettre,

Râclant leurs vers – qu'eux seuls ont lus.

Insomnie, es-tu l'âne en peine

De Buridan – ou le phalène

De l'enfer ? – Ton baiser de feu

Laisse un goût froidi de fer rouge...

Oh ! viens te poser dans mon bouge !...

Nous dormirons ensemble un peu.

SERENADE DES SERENADES

SONNET DE NUIT - GUITARE - RESCOUSSE - TOIT - LITANIE - CHAPELET - ELIZIR D'AMOR - VÉNERIE - VENDETTA - HEURES - CHANSON EN SI - PORTES ET FENÊTRES - GRAND OPÉRA - PIÈCE A CARREAUX.

Litanie ....

Non... Mon coeur te sent là, Petite,

Qui dors pour me laisser plus vite

Passer ma nuit, si longue encor,

Sur le pavé comme un rat mort...

– Dors. La berceuse litanie

Sérénade jamais finie

Sur Ta lèvre reste poser

Comme une haleine de baiser :

– « Nénuphar du ciel ! Blanche Étoile !

« Tour ivoirine ! Nef sans voile !

« Vesper, amoris Aurora ! »

Ah ! je sais les répons mystiques,

Pour le cantique des cantiques

Qu'on chante... au Diable, Señora !

Portes et Fenêtres...

N'entends-tu pas ? – Sang et guitare ! –

Réponds !... je damnerai plus fort.

Nulle ne m'a laissé, Barbare,

Aussi longtemps me crier mort !

Ni faire autant de purgatoire !...

Tu ne vois ni n'entends mes pas,

Ton œil est clos, la nuit est noire :

Fais signe – Je ne verrai pas.

En enfer j'ai pavé ta rue.

Tous les damnés sont en émoi...

Trop incomparable Inconnue !

Si tu n'es pas là... préviens-moi !

À damner je n'ai plus d'alcades,

Je n'ai fait que me damner moi,

En serinant mes sérénades...

– Il ne reste à damner que Toi !

RACCROCS

LAISSER-COURRE - A MA JUMENT SOURIS - A LA DOUCE AMIE - A MON CHIEN POPE - A UN JUVÉNAL DE LAIT - A UNE DEMOISELLE - DÉCOURAGEUX - RAPSODIE DU SOURD - FRÈRE ET SŒUR JUMEAUX - LITANIE DU SOMMEIL - IDYLLE COUPÉE - LE CONVOI DU PAUVRE - DÉJEUNER DE SOLEIL - VEDER NAPOLI POI MORI - VÉSUVES ET Cie - SONETO A NAPOLl ! - A L'ETNA - LE FILS DE LAMARTINE ET DE GRAZIELLA - LIBERTA - HIDALGO - PARIA.

Paria! ...

Qu'ils se payent des républiques,

Hommes libres ! - carcan au cou -

Qu'ils peuplent leurs nids domestiques !...

- Moi je suis le maigre coucou.

- Moi, - coeur eunuque, dératé

De ce qui mouille et ce qui vibre...

Que me chante leur Liberté,

À moi ? toujours seul. Toujours libre.

- Ma Patrie... elle est par le monde ;

Et, puisque la planète est ronde,

Je ne crains pas d'en voir le bout...

Ma patrie est où je la plante :

Terre ou mer, elle est sous la plante

De mes pieds - quand je suis debout.

- Quand je suis couché : ma patrie

C'est la couche seule et meurtrie

Où je vais forcer dans mes bras

Ma moitié, comme moi sans âme ;

Et ma moitié : c'est une femme...

Une femme que je n'ai pas.

- L'idéal à moi : c'est un songe

Creux ; mon horizon - l'imprévu -

Et le mal du pays me ronge...

Du pays que je n'ai pas vu.

Que les moutons suivent leur route,

De Carcassonne à Tombouctou...

- Moi, ma route me suit. Sans doute

Elle me suivra n'importe où.

Mon pavillon sur moi frissonne,

Il a le ciel pour couronne :

C'est la brise dans mes cheveux...

Et, dans n'importe quelle langue ;

Je puis subir une harangue ;

Je puis me taire si je veux.

Ma pensée est un souffle aride :

C'est l'air. L'air est à moi partout.

Et ma parole est l'écho vide

Qui ne dit rien - et c'est tout.

Mon passé : c'est ce que j'oublie.

La seule chose qui me lie

C'est ma main dans mon autre main.

Mon souvenir - Rien - C'est ma trace.

Mon présent, c'est tout ce qui passe

Mon avenir - Demain... demain

Je ne connais pas mon semblable ;

Moi, je suis ce que je me fais.

- Le Moi humain est haïssable...

- Je ne m'aime ni ne me hais.

- Allons ! la vie est une fille

Qui m'a pris à son bon plaisir...

Le mien, c'est : la mettre en guenille,

La prostituer sans désir.

- Des dieux ?... - Par hasard j'ai pu naître ;

Peut-être en est-il - par hasard...

Ceux-là, s'ils veulent me connaître,

Me trouveront bien quelque part.

- Où que je meure : ma patrie

S'ouvrira bien, sans qu'on l'en prie,

Assez grande pour mon linceul...

Un linceul encor : pour que faire ?...

Puisque ma patrie est en terre

Mon os ira bien là tout seul...

ARMOR

PAYSAGE MAUVAIS - NATURE MORTE - UN RICHE EN BRETAGNE - SAINT TUPETU DE TU-PE-TU - LA RAPSODE FORAINE - CRIS D'AVEUGLE - LA PASTORALE DE CONLIE.

Un Riche en Bretagne! ...

O fortunatos nimium, sua si...

VIRGILE

C'est le bon riche, c'est un vieux pauvre en Bretagne,

Oui, pouilleux de pavé sans eau pure et sans ciel !

– Lui, c'est un philosophe-errant dans la campagne ;

Il aime son pain noir sec – pas beurré de fiel...

S'il n'en a pas : bonsoir. – Il connaît une crèche

Où la vache lui prête un peu de paille fraîche,

Il s'endort, rêvassant planche-à-pain au milieu,

Et s'éveille au matin en bayant au Bon-Dieu.

– Panem nostrum... – Sa faim a le goût d'espérance...

Un Benedicite s'exhale de sa panse ;

Il sait bien que pour lui l'œil d'en haut est ouvert

Dans ce coin d'où tomba la manne du désert

Et le pain de son sac...

Il va de ferme en ferme.

Et jamais à son pas la porte ne se ferme,

– Car sa venue est bien. – Il entre à la maison

Pour allumer sa pipe en soufflant un tison...

Et s'assied. – Quand on a quelque chose, on lui donne ;

Alors, il se secoue et rit, tousse et rognonne

Un Pater en hébreu. Puis, son bâton en main,

Il reprend sa tournée en disant : à demain.

.......

LES GENS DE MER

POINT N'AI FAIT UN TAS D'OCÉANS - MATELOTS - LE BOSSU BITOR - LE RENÉGAT - AURORA - LE NOVICE EN PARTANCE ET SENTIMENTAL - LA GOUTTE - BAMBINE - CAP'TAINE LEDOUX - LETTRE DU MEXIQUE - LE MOUSSE - AU VIEUX ROSCOFF - LE DOUANIER - LE NAUFRAGEUR - A MON COTRE Le Négrier - LE PHARE - LA FIN.

Au vieux Roscoff, berceuse en nord-ouest mineur...

Trou de flibustiers, vieux nid

À corsaires! — dans la tourmente,

Dors ton bon somme de granit

Sur tes caves que le flot hante...

Ronfle à la mer, ronfle à la brise;

Ta corne dans la brume grise,

Ton pied marin dans les brisans...

Dors : tu peux fermer ton œil borgne

Ouvert sur le large, et qui lorgne

Les Anglais, depuis trois cents ans.

Dors, vieille coque bien ancrée;

Les margats et les cormorans

Tes grands poètes d'ouragans

Viendront chanter à la marée...

Dors, vieille fille-à-matelots;

Plus ne te soûleront ces flots

Qui te faisaient une ceinture

Dorée, aux nuits rouges de vin,

De sang, de feu! — Dors... Sur ton sein

L'or ne fondra plus en friture.

Où sont les noms de tes amants...

La mer et la gloire étaient folles! —

Noms de lascars! noms de géants!

Crachés des gueules d'espingoles...

.....

RONDELS POUR APRES

SONNET POSTHUME - RONDEL - DO, L'ENFANT DO - MIRLITON - PETIT MORT POUR RIRE - MALE FLEURETTE - A MARCELLE, LA CIGALE ET LE POETE.

Rondel ...

Il fait noir, enfant, voleur d'étincelles !

Il n'est plus de nuits, il n'est plus de jours ;

Dors... en attendant venir toutes celles

Qui disaient : Jamais ! Qui disaient : Toujours !

Entends-tu leurs pas ?... Ils ne sont pas lourds :

Oh ! les pieds légers ! - l'Amour a des ailes...

Il fait noir, enfant, voleur d'étincelles !

Entends-tu leurs voix ?... Les caveaux sont sourds.

Dors : il pèse peu, ton faix d'immortelles ;

Ils ne viendront pas, tes amis les ours,

Jeter leur pavé sur tes demoiselles...

Il fait noir, enfant, voleur d'étincelles !

Petit Mort pour rire...

Va vite, léger peigneur de comètes!

Les herbes au vent seront tes cheveux;

De ton œil béant jailliront les feux

Follets, prisonniers dans les pauvres têtes...

Les fleurs de tombeau qu'on nomme Amourettes

Foisonneront plein ton rire terreux...

Et les myosotis, ces fleurs d'oubliettes...

Ne fais pas le lourd : cercueils de poètes

Pour les croque-morts sont de simples jeux,

Boîtes à violon qui sonnent le creux...

Ils te croiront mort - Les bourgeois sont bêtes -

Va vite, léger peigneur de comètes !

Nina de Callias, par Édouard Manet (1873) : elle tient un des grands salons intellectuels de Paris, 17 rue Chaptal, pendant vingt ans, de 1862 à 1882. Elle est l'amante de Charles Cros et l'inspiratrice de son "Coffret de santal"....

Charles Cros (1842-1888)

Charles Cros fait partie de ces poètes qui gravitent autour du symbolisme, les frontières de ce mouvement étant assez floues. Cet homme savant, inventeur du phonographe et passionné de physique-chimie, qui fréquenta tour à tour le Parnasse, les cafés symbolistes et les cabarets de Montmartre, pratique un humour grinçant (le fameux monologue "Le Hareng saur" composé en 1872). Mais il vécut en marge de la société de son temps et n'a pas été admis par elle.

En 1869, Charles Cros fait ainsi ses débuts poétiques dans L'Artiste ; il publie Moyens de communication avec les planètes et collabore à La Parodie et au Second Parnasse contemporain. Le Coffret de santal (1879) a "voulu fixer l'apparence des choses, la voix des êtres. Il rêvait à la victoire de l'homme sur le temps ennemi. Il a passé – comme il dit – des portes ouvertes sur l'imaginaire. Ses poèmes rendent un son très personnel qui les différencie de toute la production symboliste, plus humains, plus douloureux. Le Coffret de santal rassemble et mélange, sauve et confond quatre visages de femmes : Nina de Villard, sauvagement aimée, qui était brune ; Sidonie, énigmatique, inconnue, qui, si l'on en croit les poèmes, était blonde ; Mary Hjardemaal, l'épouse ; Solange de Ladevignère, morte jeune et dont le fantôme, on le soupçonne, hantait Charles Cros à chaque "heure verte"..." En 1874, il publie "Le Fleuve" (1874) avec des eaux-fortes de Manet, les "Dixains réalistes" (1876). En 1877, il adresse à l'Académie un pli relatif au principe de l'enregistrement des sons et toute une série de notes au sujet du phonographe et de la photographie des couleurs. En 1879, il obtient un prix de l'Académie française, faible récompense pour ses travaux littéraires, et touche de l'État une indemnité au titre des arts et des lettres. Cependant, sa vie de bohème, l'absinthe aidant, altère sa santé, et des années de difficultés morales, physiques et financières surviennent. Le 9 août 1888, Charles Cros meurt inconnu et misérable, laissant non publiée la majeure partie de son œuvre, qui ne sera éditée qu'en 1908, sous le titre "Le Collier de griffes" ...

Le Coffret de santal - «Révolte»

Absurde et ridicule à force d’être rose,

À force d’être blanche, à force de cheveux

Blonds, ondés, crêpelés, à force d’avoir bleus

Les yeux, saphirs trop vains de leur métempsycose.

Absurde, puisqu’on n’en peut pas parler en prose,

Ridicule, puisqu’on n’en a jamais vu deux,

Sauf, peut-être, dans des keepsakes nuageux…

Dépasser le réel ainsi, c’est de la pose.

C’en est même obsédant, puisque le vert des bois

Prend un ton d’émeraude impossible en peinture

S’il sert de fond à ces cheveux contre nature.

Et ces blancheurs de peau sont cause quelquefois

Qu’on perdrait tout respect des blancheurs que le rite

Classique admet : les lys, la neige. Ça m’irrite !

Le Coffret de santal - Grains de sel - «Le Hareng saur»

Il était un grand mur blanc – nu, nu, nu,

Contre le mur une échelle – haute, haute, haute,

Et, par terre, un hareng saur – sec, sec, sec.

Il vient, tenant dans ses mains – sales, sales, sales,

Un marteau lourd, un grand clou – pointu, pointu, pointu

Un peloton de ficelle – gros, gros, gros.

Alors il monte à l’échelle – haute, haute, haute,

Et plante le clou pointu – toc, toc, toc,

Tout en haut du grand mur blanc – nu, nu, nu.

Il laisse aller le marteau-qui tombe, qui tombe, qui tombe

Attache au clou la ficelle – longue, longue, longue.

Et, au bout, le hareng saur – sec, sec, sec.

Il redescend de l’échelle – haute, haute, haute,

L’emporte avec le marteau – lourd, lourd, lourd ;

Et puis, il s’en va ailleurs, – loin, loin, loin.

Et, depuis, le hareng saur – sec, sec, sec,

Au bout de cette ficelle – longue, longue, longue,

Très lentement se balance – toujours, toujours, toujours

J’ai composé cette histoire, – simple, simple, simple,

Pour mettre en fureur les gens – graves, graves, graves

Et amuser les enfants – petits, petits, petits.

Le Coffret de santal - Passé - «Possession»

Puisque ma bouche a rencontré

Sa bouche, il faut me taire. Trêve

Aux mots creux. Je ne montrerai

Rien qui puisse trahir mon rêve.

Il faut que je ne dise rien

De l’odeur de sa chevelure,

De son sourire aérien,

Des bravoures de son allure,

Rien des yeux aux regards troublants,

Persuasifs, cabalistiques,

Rien des épaules, des bras blancs

Aux effluves aromatiques.

Je ne sais plus faire d’ailleurs

Une si savante analyse,

Possédé de rêves meilleurs

Où ma raison se paralyse.

Et je me sens comme emporté,

Épave en proie au jeu des vagues,

Par le vertige où m’ont jeté

Ses lèvres tièdes, ses yeux vagues.

On se demandera d’où vient

L’influx tout puissant qui m’oppresse,

Mais personne n’en saura rien

Que moi seul… et l’Enchanteresse.

Elle s’est endormie un soir, croisant ses bras,

Ses bras souples et blancs sur sa poitrine frêle,

Et fermant pour toujours ses yeux clairs, déjà las

De regarder ce monde, exil trop lourd pour Elle.

Elle vivait de fleurs, de rêves, d’idéal,

Âme, incarnation de la Ville éternelle.

Lentement étouffée, et d’un semblable mal,

La splendeur de Paris s’est éteinte avec Elle.

Et pendant que son corps attend pâle et glacé

La résurrection de sa beauté charnelle,

Dans ce monde où, royale et douce, Elle a passé,

Nous ne pouvons rester qu’en nous souvenant d’Elle.

Le Coffret de santal - Drames & Fantaisies - «Sultanerie»

Dans tes cheveux, flot brun qui submerge le peigne

Sur tes seins frissonnants, ombrés d’ambre, que baigne

L’odeur des varechs morts dans les galets le soir,

Je veux laisser tomber par gouttes les essences

Vertigineuses et, plis froids, les patiences

Orientales, en fleurs d’or sur tulle noir.

Eventrant les ballots du pays de la peste,

J’y trouverai, trésor brodé, perlé, la veste

Qui cache mal ta gorge et laisse luire nus

Tes flancs. Et dans tes doigts je passerai des bagues

Où, sous le saphir, sous l’opale aux lueurs vagues,

Dorment les vieux poisons aux effets inconnus.

Dans l’opium de tes bras, le haschisch de ta nuque,

Je veux dormir, malgré les cris du monde eunuque

Et le poignard qui veut nous clouer coeur sur coeur.

Qu’entre tes seins, faisant un glissement étrange,

Ton sang de femme à mon sang d’homme se mélange,

La mort perpétuera l’éclair d’amour vainqueur !

Le Coffret de santal - Fantaisies en prose - «Distrayeuse»

La chambre est pleine de parfums. Sur la basse, dans des corbeilles, il y a du réséda, du jasmin et toutes sortes de petites fleurs rouges, jaunes et bleues.

Blondes émigrantes du pays des longs crépuscules, du pays des rêves, les visions débarquent dans ma fantaisie. Elles y courent, y crient et s’y pressent tant, que je voudrais les en faire sortir.

Je prends des feuilles de papier bien blanc et bien lisse, et des plumes couleur d’ambre qui glissent sur le papier avec des cris d’hirondelles. Je veux donner aux visions inquiètes l’abri du rythme et de la rime.

Mais voilà que sur le papier blanc et lisse, où glissait ma plume en criant comme une hirondelle sur un lac, tombent des fleurs de réséda, de jasmin et d’autres petites fleurs rouges, jaunes et bleues.

C’était Elle, que je n’avais pas vue et qui secouait les bouquets des corbeilles sur la table basse. Mais les visions s’agitaient toujours et voulaient repartir. Alors, oubliant qu’Elle était là, belle et blanche, j’ai soufflé contre les petites fleurs semées sur le papier et je me suis repris à courir après les visions, qui, sous leurs manteaux de voyageuses, ont des ailes traîtresses.

J’allais en emprisonner une, – sauvage fille au regard vert, – dans une étroite strophe, Quand Elle est venue s’accouder sur la table basse, à côté de moi, si bien que ses seins irritants caressaient le papier lisse. Le dernier vers de la strophe restait à souder. C’est ainsi qu’Elle m’en a empêché, et que la vision au regard vert s’est enfuie, ne laissant

dans la strophe ouverte que son manteau de voyageuse et un peu de la nacre de ses ailes.

Oh ! la distrayeuse !… J’allais lui donner le baiser qu’elle attendait, quand les visions remuantes, les chères émigrantes aux odeurs lointaines ont reformé leurs danses dans ma fantaisie. Aussi, j’ai oublié encore qu’Elle était là, blanche et nue. J’ai voulu clore l’étroite strophe par le dernier vers, indestructible chaîne d’acier idéal, niellée d’or stellaire, qu’incrustaient les splendeurs des couchants cristallisées dans ma mémoire.

Et j’ai un peu écarté de la main ses seins gonflés de désirs irritants, qui masquaient sur le papier lisse la place du dernier vers. Ma plume a repris son vol, en criant comme l’hirondelle qui rase un lac tranquille, avant l’orage.

Mais voilà qu’Elle s’est étendue, belle, blanche et nue, sur la table basse, au-dessous des corbeilles, cachant sous son beau corps alangui la feuille entière de papier lisse.

Alors les visions se sont envolées toutes bien loin, pour ne plus revenir. Mes yeux, mes lèvres et mes mains se sont perdus dans l’aromatique broussaille de sa nuque, sous l’étreinte obstinée de ses bras et sur ses seins gonflés de désirs.

Et je n’ai plus vu que ce beau corps alangui, tiède, blanc et lisse, où tombaient, des corbeilles agitées, les résédas, les jasmins et d’autres petites fleurs rouges, jaunes et bleues.

Le Coffret de santal - Grains de sel - «Pituite»

Ayant tout essayé, blême, je ne crois plus

Aux amoureux musclés, soupeurs et chevelus;

Car moi, qui suis mourant à toutes les minutes,

Tué par la recherche inquiète et les luttes

Littéraires, je crains l’épuisante douceur

Des chauds oaristys. Je voudrais une soeur,

Une femme rêvant avec moi, côte à côte,

Frissonnante, croyant qu’elle fait une faute,

Et nous nous aimerions d’un amour immortel,

Sans stores de voiture et sans chambre d’hôtel.

Le Coffret de santal - Grains de sel - «Résipiscence»

Celle qui m’apparaît, quand j’ai clos mes yeux las,

Tricote un bas de laine. Elle a des bandeaux plats,

Elle a passé la fleur de ses jeunes années

Dans des salons proprets, aux couleurs surannées,

Et rêve d’épouser un substitut grivois.

Elle chante, avec un petit filet de voix :

« Le départ d’Alcindor, les pleurs de son amante. »

Son corsage montant et sa petite mante,

Cachent probablement un corps grêle et fiévreux :

Il n’est pas étonnant que j’en sois amoureux.

Le Coffret de santal - Fantaisies en prose - «L'Heure froide»

Les crépuscules du soir m'ont laissé tant de pierreries dans la mémoire, qu'il me suffit de prononcer ces mots « crépuscules du soir, splendeurs des couchants » pour évoquer à la fois les souvenirs solennels de vie antérieure et les ravissements de jeunesse enivrée.

Et puis, après le crépuscule, la douce nuit transparente ou bien encore la bonne nuit, épaisse comme des fourrures.

Alors, à Paris. le gaz s'allume. L'été, le gaz, brillant parmi les arbres des jardins, donne aux feuilles qu'on ne voit qu'en dessous, des tons verts et mats de décor de féerie. L'hiver, le gaz dans le brouillard raconte tous les délires du soir : le thé. le vin chaud dans les familles, la bière et les nuages de tabac dans les cafés, les orchestres qui font tourbillonner, à leur respiration vibrante, les élégances de toutes classes.

Ou encore la nuit de travail : la lampe, le coin du feu, aucune obsession bruyante.

Puis les étalages s'éteignent. Les réverbères officiels ont seuls le droit de jeter leur lueur austère.

Les passants deviennent plus rares. On rentre. Les uns pensent à la chambre tranquille, au lit à rideaux (bon endroit pour mourir); les autres regrettent l'agitation interrompue et s'étourdissent de chants et de cris en plein air. Quelques querelles d'ivrognes.

Des dames en capeline sortent des soirées honnêtes; des vendeuses de volupté chuchotent leurs offres, modestes à cause de l'heure avancée.

On marche. On écoute ses propres pas. Tout le monde est rentré. Les bouchers, ensommeillés, reçoivent d'énormes moitiés de bœufs, des moutons entr'ouverts et raidis.

Tout le monde est chez soi, égoistement et lourdement endormi. Où aller? Tout endroit hospitalier est fermé. Les feux sont éteints. A peine trouverait-on quelques brins de braises dans les cendres des foyers refroidis.

(Dans la vie antique, c'est à cette heure-là que les dormeurs des orgies se font éveiller par les esclaves. On remet de l'huile aux lampes mourantes. On sert à boire. On s'agite. On chante. Mais c'est pour oublier la mortelle influence qui est sur la maison. Aussi les plus forts sont pâles, bleuâtres, des frissons indomptables traversent leurs os.)

Les transparences de la nuit deviennent dures ou se voilent de brume. Oh! il vaut mieux marcher. Où aller? C'est l'heure froide.

Minuit est la limite fictive, astronomique, entre la veille et le lendemain. Mais l'heure froide est l'instant vrai, humain où un autre jour va venir. Il semble qu'à cette heure, il soit mis en question pour chaque être, si ce jour qui vient s'ajoutera à ceux qu'il a déjà vécus ou si le compte en est fini pour lui.

Alors être seul chez soi, sans dormir, c'est l'horreur. Il semble que l'ange de la mort plane sur les hommes, profitant de leur sommeil implacable pour choisir sa proie pendant que nul ne s'en doute.

Oh! oui, à cette heure-là, on étoufferait, on râlerait, on sentirait son cœur se rompre et le sang tiède, fade, monter à la gorge, dans un dernier spasme, que personne ne pourrait entendre, ne voudrait sortir du sommeil pesant et sans rêves qui empêche les terrestres de sentir l'heure froide.

"Mais, qu’importe la vie humaine à l’eau qui passe, Les ordures, la foule immense et les bals gais ? L’eau ne s’attarde pas à ces choses..." - Second livre de poésie de Charles Cros, «Le Fleuve», publié en 1874 et illustré par Edouard Manet, , puis repris en 1879 dans la seconde édition du "Coffret de santal" (Chansons perpétuelles). Poème qui rejoint par sa longueur (198 alexandrins) et sa singularité "La Vision du grand canal royal des Deux-Mers", édité à part l'année de sa mort et recueilli dans Le Collier de griffes en 1908.

Ravi des souvenirs clairs de l’eau dont s’abreuve

La terre, j’ai conçu cette chanson du Fleuve.

Derrière l’horizon sans fin, plus loin, plus loin

Les montagnes, sur leurs sommets que nul témoin

N’a vus, condensent l’eau que le vent leur envoie.

D’où le glacier, sans cesse accru, mais qui se broie

Par la base et qui fond en rongeant le roc dur.

Plus bas, non loin des verts sapins, le rire pur

Des sources court parmi les mousses irisées

Et sur le sable fin pris aux roches usées.

Du ravin de là-bas sort un autre courant,

Et mille encore. Ainsi se grossit le torrent

Qui descend vers la plaine et commence le Fleuve.

Mais l’eau court trop brutale et d’une ardeur trop neuve

Pour féconder le sol. Sur ces bords déchirés,

Aubépines, lavande et thym, genêts dorés

Trouvent seuls un abri dans les fentes des pierres.

Voici que le torrent heurte en bas les barrières

De sable et de rochers par lui-même traînés.

C’est la plaine. Il s’y perd en chemins détournés

Qui calment sa fureur. Et quelques petits arbres

Suivent l’eau qui bruit sur les grès et les marbres.

Ces collines, derniers remous des monts géants,

Flots figés du granit coulant en océans,

Ces coteaux, maintenant verts, se jaspent de taches

Blanches et rousses qui marchent. Ce sont les vaches

Ou, plus près, le petit bétail. Le tintement

Des clochettes se mêle au murmure endormant

De l’eau.

Les peupliers pointus aiment les rives

Plates. Voici déjà que leurs files passives

Escortent çà et là le Fleuve calme et fort.

Les champs sont possédés par les puissants. Au bord

Ceux qui n’ont pas l’espoir des moissons vont en foule

Attendre l’imprévu qu’apporte l’eau qui coule :

Paillettes d’or, saphirs, diamants et rubis,

Que les roches, après tant d’orages subis,

Abandonnent du fond de leur masse minée,

Sous l’influx caressant de l’eau froide, obstinée.

Que de sable lavé, que de rêves promis,

Pour qu’un peu d’or, enfin, reste au fond du tamis !

Prends ton bâton, chercheur ! La ville n’est pas proche,

Et d’obliques regards ont pesé ta sacoche.

D’autres, durs au travail sèment en rond les plombs

Des grands filets ; l’argent frétillant des poissons

Gonfle la trame grise, apportant l’odeur fraîche

Et fade qui s’attache aux engins de la pêche.

Mais le gain est précaire, et plus d’un écumeur

Descend, cadavre enflé, dans le flot endormeur.

Le fleuve emporte tout, d’ailleurs. Car de sa hache

Le bûcheron, tondeur des montagnes, arrache

Les sapins des hauteurs, qu’il confie au courant ;

Et, plus bas, la scierie industrieuse prend

Ces arbres, et, le Fleuve étant complice encore,

Les dépèce, malgré leur révolte sonore.

Puis la plaine avec ses moissons, puis les hameaux

D’où viennent s’abreuver, au bord, les animaux :

Bœufs, chevaux ; tandis qu’en amont, les lavandières

Font claquer leurs battoirs sur le linge et les pierres.

Ou bien plongent leurs bras nacrés dans l’eau qui court,

Et, montrant leurs pieds nus, le jupon troussé court,

Chantent une chanson où le roi les épouse.

Chanson, pieds nus, bras blancs, font que ce gars en blouse

Distrait, laisse aller seul son cheval fatigué,

Fumant, poitrail dans l’eau, par les courbes du gué.

Ces feuillages, en plein courant, couvrent quelqu’île

Qu’on voudrait posséder, pour y rêver tranquille.

Puis des collines à carreaux irréguliers,

Des petits bois ; plus près de l’eau, les peupliers

Et les saules. Le Fleuve élargi, moins rapide,

S’emplit de nénuphars, de joncs. Dans l’or fluide

Du soir, les moucherons valsent.

Mais, rapprochés,

Maintenant les coteaux s’élèvent. Des rochers

Interrompent souvent les cultures en pente.

Tout le pays pierreux, où le Fleuve serpente

Nourrit, pauvre et moussu, la ronce et le bandit.

Le courant étranglé dans les ravins, bondit

Sur les roches, ou bien dort dans les trous qu’il creuse.

Mais l’eau n’interrompt pas sa course aventureuse

Malgré tant de travaux et de sommeils. Voici

La brèche ouverte sur l’horizon obscurci

Par la poussière d’eau. Le lit de pierre plate

Finit brusque, et le flot, pesante nappe, éclate

En un rugissement perpétuel. En bas,

Les rocs éparpillés comme après des combats

De titans, brisent l’eau sur leurs arêtes dures.

Au loin, tout est mouillé. L’audace des verdures

Plantureuses encadre et rompt souvent l’éclat

De la chute écumeuse.

Ici le pays plat

Étale encor ses prés, ses moissons. Des rivières,

Venant on ne sait d’où, capricieuses, fières

Courent les champs, croyant qu’elles vivront toujours

Dans la parure en fleur de leur jeune parcours.

Mais le Fleuve vainqueur les arrête au passage,

Et fait taire ce rire en son cours vaste et sage.

Aux rives les hameaux se succèdent pareils.

Puis, voici l’industrie aux discordants réveils.

Les rossignols, troublés par le bruit et la suie

Des usines, s’en vont vers les bois frais qu’essuie

La pluie et qu’au matin parfume le muguet.

Le soleil luit toujours ; mais l’homme fait le guet.

Voilà qu’il a bâti des quais et des écluses ;

Et les saules cendrés, méfiants de ces ruses,

Et les peupliers fiers ne vont pas jusque-là.

Ces coteaux profanés, d’où le loup s’en alla,

S’incrustent de maisons blanches et de fabriques

Qui dressent gravement leurs hauts tuyaux de briques.

Sur le Fleuve tranquille, égayant le tableau,

Les jeunes hommes, forts et beaux, qui domptent l’eau,

Oublieux, en ramant, de l’intrigue servile,

S’en vont, joyeux, avec des femmes.

C’est la ville,

La ville immense avec ses cris hospitaliers,

L’eau coule entre les quais corrects. Des escaliers

Mènent aux profondeurs glauques du suicide.

À la paroi moussue un gros anneau s’oxide,

Pour celui qui se noie inaccessible espoir.

Ligne capricieuse et noire sur le soir

Verdâtre, les maisons, les palais en étages

Se constellent. Au port, les ventes, les courtages

Sont finis. Le jour baisse, et les chauves-souris

Voltigent lourdement, poussant des petits cris.

Ces vieux quais oubliés sur leurs pierres disjointes

Supportent des maisons grises aux toits en pointes.

Là, sèchent des chiffons que de leurs maigres bras

Les femmes pauvres ont rincés. En bas, des rats.

Le flot profond, serré par les piles massives

Du pont, court plus féroce, et les pierres passives

Se laissent émietter par l’eau, tranquillement.

On voit s’allumer moins d’astres au firmament

Que de lumières sur les quais et dans les rues

Pleines du bruit des voix, des bals gais, parcourues

Par les voitures.

Seul, le Fleuve ne rit pas

Sous les chalands ventrus et lourds. D’ailleurs, en bas,

L’égout vomit l’eau noire aux affreuses écumes,

Roulant des vieux souliers, des débris de légumes,

Des chiens, des chats pourris qu’emmène le courant,

Souillure sans effet dans le Fleuve si grand

Dont la lune, œil d’argent, paillette la surface.

Mais, qu’importe la vie humaine à l’eau qui passe,

Les ordures, la foule immense et les bals gais ?

L’eau ne s’attarde pas à ces choses.

Les gués

Sont rompus, maintenant, en aval de la ville.

L’homme a dragué le lit du Fleuve, plus docile

Depuis qu’il est si large et si profond.

La mer

Aux bateaux goudronnés laisse un parfum amer

Qui parle des pays lointains où le vent mène.

Le Fleuve, insoucieux de l’industrie humaine,

Continue à travers la campagne. La nuit

S’avance triomphante et constellée, au bruit

Des feuilles que l’air frais emperle de rosée.

Puis, au matin, encore une ville posée

Dans la plaine, bijou de perle sur velours

Vert, dont tous ces coteaux imitent les plis lourds ;

Des fermes aux grands toits, bas et moussus, tapies

Au bord des prés sans fin où voltigent les pies,

Richesses qu’à mi-voix ce paysan pensif

Évalue en fouettant son vieux mulet poussif.

Le Fleuve s’élargit toujours, tant, que les rives

Perdent vers l’horizon leurs lignes fugitives.

Les coteaux abaissés, le ciel agité, l’air

Murmurant et salé, proclament que la mer

Est là, terme implacable à la folle équipée

De l’eau, qui vers le ciel chaud s’était échappée.

La mer demande tout fantasque, et puis, parfois

Refuse les tributs du Fleuve, limon, bois,

Cadavres, rocs brisés, qu’aux montagnes lointaines,

Aux terres grasses, aux hameaux, aux vastes plaines,

Il a volé, voulant rassasier la mer.

Et tout s’entasse, obstacle au Fleuve. L’homme fier

Trouve ici les débris distincts de chaque année,

Aux temps obscurs où sa race n’était pas née.

Tout le pays est gai. De loin le chant des coqs

Fend la brume. Voici les bassins et les docks,

Les cris des cabestans, les barques amarrées

D’où mille portefaix enlèvent les denrées,

Ballots, tonneaux, métaux en barres, tas de blés.

Aux cabarets fumeux, les marins attablés

Se menacent, avec des jurons exotiques.

On trouve tous les fruits lointains dans les boutiques.

L’eau du Fleuve s’arrête, un peu troublée, avant

De se perdre, innommée, en l’infini mouvant.

C’est comme une bataille en ligne régulière :

Escadrons au galop, soulevant la poussière,

Les vagues de la mer arrivent à grands bruits,

Blanches d’écume, ayant des airs vainqueurs, et puis

S’en retournent, efforts que le Fleuve repousse

Avec ses petits flots audacieux d’eau douce.

La mer fuit, mais emporte et disperse à jamais,

Rang par rang, tous ces flots, fils des lointains sommets.

Muse hautaine. Muse aux yeux clairs, sois bénie !

Malgré tes longs dédains, ma chanson est finie ;

Car tu m’as consolé de tous les bruits railleurs ;

Tu m’as montré, parmi mes souvenirs meilleurs,

Des lueurs pour teinter l’eau qui court et gazouille,

L’eau fraîche où, vers le soir, l’hirondelle se mouille.

Et j’ai suivi ses flots jusqu’à la grande mer.

Qu’on se lise entre amis ce chant tranquille et fier,

Dans les moments de fièvre et dans les jours d’épreuve,

Qu’on endorme son cœur aux murmures du Fleuve.

Albert Samain (1858-1900)

"Mon enfance captive a vécu dans des pierres, Dans la ville où sans fin, vomissant le charbon, L'usine en feu dévore un peuple moribond: Et pour voir des jardins je fermais les paupières..." (Le Chariot d'or), ainsi Albert Samain, vers la fin de sa brève et mélancolique destinée, évoquait ses premières années d'enfant pauvre et sans joie. Né à Lille le 4 avril 1858, orphelin et soutien de famille à quinze ans, petit employé de commerce, il vint habiter Paris à partir de 1880. Expéditionnaire à l'Hôtel de Ville, il demandait à ce modeste emploi le soutien de sa vie matérielle; mais sa vraie vie était ailleurs, dans ces milieux littéraires qu'une ardente jeunesse emplissait de rêves tumultueux et d'audacieuses chimères; malgré sa modestie et sa timidité, Samain y tint tout de suite une grande place, puisqu'il fut l'un des fondateurs du Mercure de France, qui joua dans l'histoire des lettres contemporaines un rôle essentiel. Il lit ses poèmes au cabaret du Chat noir et participe au groupe «Nous autres» qui réunit quelques poètes marginaux. Pressé par ses amis, le poète Jehan Rictus, le compositeur Raymond Bonheur, il fait paraître en 1893 le recueil "Au jardin de l'Infante". François Coppée lui consacre un article élogieux dans Le Journal. Il s'intéresse alors au symbolisme et, autodidacte, se laisse séduire par l'hellénisme à la mode.

Cependant, ce nostalgique du romantisme se refuse toujours à essayer le vers libre et il assouplit seulement la prosodie à la langueur de sa sensualité. "Aux flancs du vase" (1898) se situe au carrefour de toutes ces influences, et c'est d'abord André Chénier que ses poèmes évoquent. On y retrouve cette fascination de la chair comme de ce qui est défendu à ce sensuel malade. Les décors somptueux et les visages chlorotiques sont ceux des tableaux de Gustave Moreau, avec le même sens du féerique. Après la mort de sa mère, son état de santé s'aggrave et il se retire chez Raymond Bonheur. Il y écrit "Polyphème", un drame lyrique pour lequel son hôte compose des chœurs et qui figure assurément comme son chef-d'œuvre.

Précocement usé par les chagrins d'une vie difficile et solitaire, Albert Samain s'éteignit le 18 août 1900, dans un village de la vallée de Chevreuse où il s'était retiré. Ses trois recueils de vers, dont le dernier ne parut qu'après sa mort, ont eu un succès considérable, le plus gros succès de tous les poètes de sa génération : romantiques attardés, épris de mélancolies délicates, parnassiens sensibles aux belles formes et aux claires images, symbolistes chercheurs de transpositions musicales et de fines nuances, tous ont pu se reconnaître chez ce pur poète, qui ne fut d'aucune école.

V

Ton menton pose dans ta main;

Tes lèvres songent, évasives;

Tes prunelles dorment, pensives,

Sur une branche de jasmin...

La bouche brûlant de carmin,

Sous tes parures excessives

Tu prends, dans les ombres massives,

L'air fabuleux et surhumain.

Et mon amour qui s'exacerbe

Devant ton silence superbe

Cherche en vain, sans trouver la paix,

Ce je ne sais quoi de ton âme,

De ton cœur, de tes sens, ô femme,

Qu'il ne possédera jamais.

DILECTION

J'adore l'indécis, les sons, les couleurs frêles,

Tout ce qui tremble, ondule, et frissonne, et chatoie

Les cheveux et les yeux, l'eau, les feuilles, la soie,

Et la spiritualité des formes grêles;

Les rimes se frôlant comme des tourterelles,

La fumée où le songe en spirales tournoie,

La chambre au crépuscule, où Son profil se noie,

Et la caresse de Ses mains surnaturelles;

L'heure de ciel au long des lèvres câlinée,

L'âme comme d'un poids de délice inclinée,

L'âme qui meurt ainsi qu'une rose fanée,

Et tel cœur d'ombre chaste, embaumé de mystère,

Où veille, comme le rubis d'un lampadaire,

Nuit et jour, un amour mystique et solitaire.

(Au Jardin de l'Infante)

NOCTURNE - Sonnet publié dans Le Chat noir du 31 octobre 1885, puis dans la première édition de "Au Jardin de l'lnfante" (1893) : "Mon Ame est une infante en robe de parade, Dont l'exil se reflète, éternel et royal, Aux grands miroirs déserts d'un vieil Escurial, Ainsi qu'une galère oubliée en la rade...". Deux inspirations différentes se mêlent dans cette pièce : poète des nocturnes, Samain a chanté bien des fois le recueillement solennel du soir, la religieuse poésie du silence, les rêveries sentimentales au clair de lune, la lente agonie du jour qui sombre dans un dernier souffle charge de voix confuses et de parfums. Mais ici, cette poésie de la nuit est éclairée par une scène de "Fêtes galantes", qui fait songer à Verlaine, bien qu'elle se rattache à une tradition plus lointaine à travers toute la poésie du XIXe siècle et remontant à sa vraie source, l'oeuvre de celui que les Goncourt ont nommé "le plus grand poète du XVIIIe siècle", le peintre Watteau, compatriote de Samain, évocateur "d'élégance légère et de volupté mièvre jusqu'à la tristesse". Deux autres pièces de "Au Jardin de l'Infante", "L'Indifférent" et "L'invitation au voyage", sont nettement inspirées de Watteau..

Nuit d'été. - Sous le ciel de lapis-lazuli,

Le parc enchanté baigne en des ténèbres molles.

Les fleurs rêvent, l'amour se parfume aux corolles.

Tiède, la lune monte au firmament pâli.

Ce soir, fête à Bergame au palais Lanzoli!

Les couples enlacés descendent des gondoles.

Le bal s'ouvre, étoilé de roses girandoles.

Flûte et cordes, l'orchestre est conduit par Lulli.

Les madrigaux parmi les robes essaimées

Offrent, la lèvre en cœur, leurs fadeurs sublimées,

Et, sur le glacis d'or des parquets transparents,

Les caillettes Régence, exquisement vieillottes,

Détaillent la langueur savante des gavottes

Au rythme parfumé des éventails mourants,

(Au Jardin de l'Infante. Sociéte du Mercure de France, édit.)

L'INDIFFÉRENT

Dans le parc vaporeux où l'heure s'énamoure,

Les robes de satin et les sveltes manteaux

Se mêlent, reflétés au ciel calme des eaux,

Et c'est la fin d'un soir infini qu'on savoure.

Les éventails sont clos; dans l'air silencieux

Un andante suave agonise en sourdine,

Et, comme l'eau qui tombe en la vasque voisine,

L'amour tombe dans l'âme et déborde des yeux.

Les grands cils allongés palpitent leurs tendresses;

Fluides sous les mains s'arpègent les caresses;

Et là-bas, s'effilant, solitaire et moqueur,

L'Indifférent, oh! las d'Agnès ou de Lucile,

Sur la scène, d'un geste adorable et gracile,

Du bout de ses doigts fins sème un peu de son cœur.

DESTINS

Femme, chair tragique, exquisement amère,

Femme, notre mépris sublime et notre Dieu,

monstre de douceur, et cavale de feu,

Qui galopes plus vite encor que la Chimère.

Femme, qui nous attends dans l'ombre au coin du bois,

Quand, chevaliers d'avril, en nos armures neuves

Nous allons vers la vie, et descendons les fleuves

En bateaux pavoises, le rameau vert aux doigts.

L'oriflamme Espérance aux fraîcheurs matinales

Ondule, et nous ouvrons dans le matin sacré

Nos yeux brillants encor de n'avoir pas pleuré,

Nos yeux promis un jour à tes fêtes fatales.

Aux mirages de l'art, aux froissements du fer,

Le sang rouge à torrents en nous se précipite,

Et notre âme se gonfle, et s'élance, et palpite

Vers l'infini, comme aux approches de la mer !

Toi, debout au miroir et dominant la vie,

Tu peignes tes cheveux splendides lentement,

Et, pour nous voir passer, tu tournes un moment

Tes yeux d'enfant féroce, à qui tout fait envie.

Fleur chaude, fleur de chair balançant ton poison,

Tu te souris, tordant ta nudité hautaine,

Et déjà les parfums de ta robe lointaine

Nagent comme une haleine ardente à l'horizon,

A l'horizon d'espoir et de rêves sublimes,

D'obstacles à franchir d'un orgueil irrité,

Et de sommets divins, où se cabre, indompté,

Le grand cheval ailé, qui hennit aux abîmes !

Ah ! tu la connais bien, sphynx avide et moqueur,

Cette folle aux yeux d'or qu'à vingt ans l'on épouse,

La Gloire, femme aussi... Lève-toi donc, jalouse,

Debout, et plante-nous ta frénésie au coeur !

Rampe au long des buissons, darde tes yeux de flamme.

Un regard, et déjà la chair folle s'émeut;

Un sourire, et l'alcool de nos sens a pris feu;

Un baiser, et tes dents ont mordu dans notre âme !

A Toi, va, maintenant les sublimes, les fous,

Tous ceux qui s'en allaient aux fêtes inconnues.

Archanges déplumés, précipités des nues,

Oh ! comme les voilà rampants à tes genoux

Tout leur cœur altéré râle vers ta peau rose,

D'où rayonne un désir électrique et brutal.

L'horizon lumineux sombre en un soir fatal,

Et voici s'effondrer la grande apothéose...

Toi cependant, trônant aux ténèbres du lit,

Tu berces leur vieux rêve éteint dans ta chair sourde,

Et tu caches le monde à leur paupière lourde

Avec tes longs cheveux de langueur et d'oubli.

Ta chair est leur soleil; te» pieds nus sont leur gloire;

Et ton sein tiède est une mer aux vagues d'or,

Où leur cœur de tendresse et d'infini s'endort

Sous tes yeux, où s'allume une sombre victoire.

Pour toi seule, à jamais, à jamais, sans remords,

Chante leur sang brûlé par le feu de ta bouche,

Et, souriant du haut de ton orgueil farouche,

Tu refermes sur eux, douce enfin à leur mort,

Tes bras, tes bras profonds et doux comme la mort.

LES COLQMBES - Publié d'abord dans le Mercure de France en 1892, ce sonnet prit place dans la première édition de "Au Jardin de l'lnfante" (1893), où il fait partie d'un groupe de pièces intitulé "Vas tristitiae" et précédé d'une épigraphe de Baudelaire : "Une splendeur triste, la volupté du regret". C'est en effet le souvenir de Baudelaire qui domine tous ces vers, et, en particulier, le sonnet suivant qui apparaît comme une curieuse réplique à "L'Albatros". On se rappellera aussi, à propos de ces colombes, le cycle élégiaque du ramier dans les poésies de Marceline Desbordes-Valmore, dont Samain était le compatriote et à qui il a dédié, dans "Le Chariot d'or", de très beaux vers, "L'Amour, dont l'autre nom sur terre est la Douleur..."

Samain, qui admirait beaucoup "l'architecture réfléchie des sonnets" de Baudelaire, développe ici un symbole suivant les procédés réguliers des parnassiens, mais avec un art digne de son maître : les colombes de l'arche sont les désirs nostalgiques, les illusions et les chimères qui soutiennent l'âme dans la solitude et l'ennui de son douloureux voyage, mais qui ne lui apportent jamais le message d'une terre hospitalière....

Partout la mer unique étreint l'horizon nu,

L'horizon désastreux où la vieille archea flotte;

Au pied du mât penchant l'Espérance grelotte,

Croisant ses bras transis sur son coeur ingénu.

Depuis mille et mille ans pareils, le soir venu,

L'Âme assise à la barre, immobile pilote,

Regarde éperdument dans l'ombre qui sanglote

Ses colombes s'enfuir vers le port inconnu.

Elles s'en vont là-bas, éparpillant leurs plumes

A travers le vent fou qui les cingle d'écumes,

Ivres du vol sublime enfermé dans leurs flancs;

Et, chaque lendemain, au jour blême et cynique,

L'arche voit surnager leurs doux cadavres blancs,

Les deux ailes en croix sur la mer ironique.

(Au Jardin de l'Infante. Société du Mercure de France, edit.)

LE REPAS PRÉPARÉ - Pièce publiée dans La Revue des Deux Mondes, 1er décembre 1897, en même temps que la suivante. On les retrouve toutes les deux dans la première édition de "Aux Flancs du Vase" (1898), avec quelques variantes. Ce petit livre, avant qu'on y eût ajouté "Polyphème" et les Poèmes inachevée, se composait de 25 idylles, à la manière antique, ou l'on peut retrouver le souvenir de la Pléiade et celui de Chénier. Mais dans ces idylles, la forme seule et les noms sont antiques; l'observation, le décor, le sentiment même sont modernes, et le poète idéalise les scènes les plus réalistes de la vie familière en les enveloppant d'une poésie sereine et délicate. Idylle retrouve ici son sens primitif de petite image, et ces tableaux, pareils à ceux que l'artiste grec traçait aux flancs des vases, nous font saisir tout ce qu'il y a de noble ou de charmant dans les êtres ou les choses, dans les formes ou les couleurs que l'habitude nous fait mépriser...

Ma fille, laisse là ton aiguille et ta laine;

Le maître va rentrer; sur la table de chêne

Avec la nappe neuve aux plis étincelants

Mets la faïence claire et les verres brillants.

Dans la coupe arrondie à l'anse au col de cygne

Pose les fruits choisis sur des feuilles de vigne :

Les pêches que recouvre un velours vierge encors,

Et les lourds raisins bleus mêlés aux raisins d'or.

Que le pain bien coupé remplisse les corbeilles,

Et puis ferme la porte et chasse les abeilles...

Dehors le soleil brûle, et la muraille cuit.

Rapprochons les volets, faisons presque la nuit.

Afin qu'ainsi la salle, aux ténèbres plongée,

S'embaume toute aux fruits dont la table est chargée.

Maintenant, va puiser l'eau fraîche dans la cour;

Et veille que surtout la cruche, à ton retour,

Garde longtemps, glacée et lentement fondue,

Une vapeur légère à ses flancs suspendue.

(Aux Flancs du Vase. Société du Mercure de France, edit.)

LA MAISON DU MATIN - Même origine, même date que la pièce précédente. Le poète a insisté lui-même sur son intention, en rejetant de ses vers tout vain appareil d'érudition, toute influence livresque. Le caractère grec de ces scènes n'est qu'apparent, et si on songe à Théocrite ou à Chénier, en les lisant, c'est qu'il a situe "dans une Ionie idéale, à cause de leur jeunesse et de leur limpidité, les visions ou son âme s'était plu"; ce n'est point l'antiquité, ajoute-t-il, c'est "l'esprit de beauté harmonieuse et simple qu'elle a réalisée... et qui est éternelle comme la Iimpidité des sources et le parfum des roses". D'ailleurs, dans la pièce suivante, plus qu'une vision antique, c'est un symbole qui s'impose à l'esprit : la clarté souriante de l'aurore, dissipant les ombres et apportant aux hommes les promesses d'une journée toute neuve, l'allégresse impatiente des enfants qui s'échappent de la maison du matin, représentent l'éveil de la vie qu`une éternelle illusion purifie sans cesse de ses souillures et de ses douleurs...

La maison du matin rit au bord de la mer,

La maison blanche au toit de tuiles rose clair.

Derrière un pâle écran de frêle mousseline

Le soleil luit voilé comme une perle fine;

Et, du haut des rochers redoutés du marin,

Tout l'espace frissonne au vent frais du matin.

Lyda, debout au seuil que la vigne décore,

Un enfant sur ses bras, sourit, grave, à l'aurore,

Et laisse, en regardant au large, le vent fou

Dénouer ses cheveux mal fixés sur son cou.

Par l'escalier du ciel l'enfantine journée

Descend, légère et blanche, et de fleurs couronnée,

Et, pour mieux l'accueillir, la mer au sein changeant