- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- Welty

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Heller - Toole

- Naipaul

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

Guy de Maupassant (1850-1893), "Les Dimanches d’un bourgeois de Paris", "Boule de Suif" (1880), "Contes de la Bécasse" (1883), "Une Vie" (1883), "Bel Ami" (1885), "Pierre et Jean" (1887), "Le Horla" (1187), "Le Rosier de Madame Husson" (1888)

Last Update: 11/11/2016

Guy de Maupassant, , esprit sombre et désabusé, écrivain sobre d'une rare précision, a écrit en dix ans plus de trois cents contes, publiés dans divers journaux, et six romans. Si l'objet de l'art est pour lui de donner "une image exacte de la vie", il montre une prédilection pour les personnages moyens ou médiocres, décrits dans le cadre rétréci de leurs occupations quotidiennes. Les diverses sources de son inspiration, récits du terroir normand, épisodes de guerre, évocation de la vie des employés de bureau, s'appuient sur son expérience vécue. Ses textes utilisent un vocabulaire simple, décrivent des comportements et refusent toute dramatisation. Mais son univers est noir et pessimiste : la vie sociale est pour lui une grotesque comédie, "nous sommes tous dans un désert", la philosophie comme la science restent à la surface des problèmes et la religion est un recours illusoire.

On reconnaît en Maupassant la perfection de ses contes : le décor y est rapidement brossé, l'atmosphère est créée, l'aspect physique et le comportement des personnages, la qualité des dialogues suffisent à nous faire pénétrer dans le secret leurs états d'âmes, et ce sont ces états d'âme qui vont déterminer le cheminement de l'intrigue.

".... La petite femme est un modèle, bien entendu. Elle posait chez lui. Elle était jolie, élégante, surtout, et possédait, paraît-il, une taille divine. Il devint amoureux d'elle, comme on devient amoureux de toute femme un peu séduisante qu'on voit souvent. Il s'imagina qu'il l'aimait de toute son âme. C'est là un singulier phénomène. Aussitôt qu'on désire une femme, on croit sincèrement qu'on ne pourra plus se passer d'elle pendant tout le reste de sa vie. On sait fort bien que la chose vous est déjà arrivée; que le dégoût a toujours suivi la possession; qu'il faut, pour pouvoir user son existence à côté d'un autre être, non pas un brutal appétit physique, bien vite éteint, mais une accordance d'âme, de tempérament et d'humeur. Il faut savoir démêler, dans la séduction qu'on subit, si elle vient de la forme corporelle, d'une certaine ivresse sensuelle ou d'un charme profond de l'esprit...»

"... Cet homme était marié depuis dix ans. Depuis dix ans il avait l'habitude de sentir une femme près de lui, toujours. Il était accoutumé à ses soins, à cette voix familière quand on rentre, à l'adieu du soir, au bonjour du matin, à ce doux bruit de robe si cher aux féminins, à cette caresse tantôt amoureuse et tantôt maternelle qui rend légère l'existence, à cette présence aimée qui fait moins lentes les heures. Il était aussi accoutumé aux gâteries matérielles de la table peut-être, à toutes les attentions qu'on ne sent pas et qui nous deviennent peu à peu indispensables. Il ne pouvait plus vivre seul. Alors, pour passer les interminables soirées, il prit l'habitude d'aller s'asseoir une heure ou deux dans une brasserie voisine. Il buvait un bock et restait là, immobile, suivant d'un oeil distrait les billes du billard courant l'une après l'autre sous la fumée des pipes, écoutant sans y songer les disputes des joueurs, les discussions de ses voisins sur la politique et les éclats de rire que soulevait parfois une lourde plaisanterie à l'autre bout de la salle. Il finissait souvent par s'endormir de lassitude et d'ennui. Mais il avait au fond du coeur et au fond de la chair le besoin irrésistible d'un coeur et d'une chair de femme; et sans y songer, il se rapprochait un peu, chaque soir, du comptoir où trônait la caissière, une petite blonde, attiré vers elle invinciblement parce qu'elle était une femme...."

Guy de Maupassant (1850-1893)

Guy de Maupassant est né en Normandie, au château de Miromesnil, à Turvilles sur Arques, en 1850. Il passe son enfance à Etretat et vit dans la familiarité des paysans et des pêcheurs. Il fait de solides études, puis part faire la guerre en 1870. À son retour, il est employé au ministère de la Marine puis au Ministère de l'Instruction publique. Son goût des filles de joie et des maisons closes débouchera en 1877 sur le diagnostic de cette "petite vérole" qui, avec l’absinthe, fait des ravages dans cette fin de siècle. C'est la même année que se situe l'épisode bien connu de la représentation très privée de la pièce érotico-exotique de Maupassant "À la Feuille de rose, maison turque", dans l’atelier des peintres Becker et Leloir, rue de Fleurus, et qui "réunit" Zola, Huysmans, Valtesse de la Bigne, Suzanne Lagier, chanteuse de l’Alcazar, et Edmond de Goncourt.

Sous la direction de Gustave Flaubert qui corrige durement ses premiers écrits et semble apprécier son côté épicurien, il compose aussi bien des poèmes que des contes ou des pièces de théâtre. C'est à l'occasion de la publication de Boule de Suif en 1880, dans l'ouvrage collectif "Les Soirées de Médan", que Maupassant se fait connaître et se démarque du groupe des naturalistes et de Zola. Son succès l'encourage à travailler la forme du conte, et il parvient désormais à vivre de sa plume. Il entre alors dans une période d'intense production littéraire. En mai 1881, il publie son premier volume de nouvelles sous le titre de "La Maison Tellier" puis termine son premier roman, "Une Vie", qui lui aura coûté six années, en 1883 : les vingt-cinq mille en moins d’un an. Sa réputation ira jusqu’en Russie, grâce notamment à Ivan Tourgueniev. Avec les droits d’auteur de ces deux succès littéraires, il se fait construire une maison à Étretat et en cette même année, a un premier fils, avec une couturière, Joséphine Litzelmann.

En 1884, il vit une liaison avec la comtesse Emmanuela Potocka, une mondaine issue d'une riche et célèbre famille napolitaine,les Pignatelli, assidûment courtisée par les Paul Bourget, Jacques-Emile Blanche, Jean-Louis Forain, Frédéric Mistral, et Montesquiou-Fézensac, et qui apparaît dans les romans de Maupassant sous les traits de Christiane Andermatt dans "Mont-Oriol", et dans "Notre Coeur" sous ceux de la baronne de Frémines.

En 1885, "Bel-Ami", qui décrit l’ascension sociale fulgurante d’un journaliste cynique, dont l’unique talent est de savoir séduire des femmes influentes, d’abord paru en feuilleton dans Gil Blas, connaît un succès populaire immédiat. Guy de Maupassant s'est alors définitivement affranchi de l’influence de Gustave Flaubert.

Alors que les contes des années 1880 ont plutôt pour cadre la Normandie de son enfance, le goût de Maupassant pour le morbide est de plus en plus flagrant dans ses dernières œuvres, ce qui ne va pas sans laisser penser à une influence de sa maladie sur son écriture. Sujet à des troubles nerveux probablement dus à sa syphilis, il est d'abord en proie à des hallucinations, puis à un délire qui le conduit à être interné en 1891. Il meurt dix-huit mois plus tard.

« Les Employés » (Chronique) Le Gaulois, 4 janvier 1882

« Comme je passais dans cette foule compacte, dans cette foule engourdie, lourde, pâteuse, qui coulait lentement dimanche, sur le boulevard comme une épaisse bouillie humaine, plusieurs fois ce mot me frappa l'oreille : « La gratification ». En effet, ce qui remuait si difficilement le long des trottoirs, c'était le peuple des employés. De toutes les classes d'individus, de tous les ordres de travailleurs, de tous les hommes qui livrent quotidiennement le dur combat pour vivre, ceux-là sont le plus à plaindre, sont les plus déshérités de faveurs. On ne le croit pas. On ne le sait point. Ils sont impuissants à se plaindre ; ils ne peuvent pas se révolter ; ils restent fiés, bâillonnés dans leur misère, leur misère correcte, leur misère de bachelier.

Comme je l'aime, cette dédicace de Jules Vallès : « A tous ceux qui, nourris de grec et de latin, sont morts de faim ! »

Voici qu'on parle d'augmenter le traitement des députés, ou plutôt, voici que les députés parlent d'augmenter leur traitement. Qui parlera d'augmenter celui des employés, qui rendent ma foi, autant de discutables services que les bavards du palais Bourbon ?

Sait-on ce qu'ils gagnent, ces bacheliers, ces licenciés en droit, ces garçons que l'ignorance de la vie, la négligence coupable des pères et la protection d'un haut fonctionnaire ont fait entrer, un jour, comme surnuméraires dans un ministère ?

Quinze ou dix-huit cents francs au début ! Puis, de trois ans en trois ans, ils obtiennent une augmentation de trois cents francs, jusqu'au maximum de quatre mille, auquel ils arrivent vers cinquante ou cinquante-cinq ans. Je ne parle point ici des très rares élus qui deviennent chefs de bureau. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Sait-on ce que gagne aujourd'hui, dans Paris, un bon maçon ? - Quatre-vingts centimes l'heure. Soit huit francs par jour, soit deux cent huit francs par mois, soit deux mille cinq cents francs environ par an. Un ouvrier dans une spécialité quelconque ? Douze francs par jour. Soit trois mille sept cents francs par an ! Et je ne parle pas des habiles !

Or, messieurs les gouvernants, vous savez ce que vaut le pain, et le reste, n'est-ce pas, puisque vous vous trouvez insuffisamment rétribués ? Vous admettez bien que les bureaucrates se marient comme vous, aient des enfants comme vous, s'habillent au moins un peu, sans fourrures, mais enfin aillent vêtus à leur bureau. Et vous voulez qu'aujourd'hui, avec deux mille cinq cents francs, moyenne des traitements, un homme ait une femme, deux mioches au moins - (un de chaque sexe, pour maintenir l'équilibre des unions futures et la population de la France, dont vous vous inquiétez), et que cet homme achète des culottes pour lui et son garçon, des jupes pour sa femme et sa fille. Calculons : loyer, cinq cents ; habillement et linge, six cents ; tous autres frais, cinq cents. - Il reste neuf cents francs justes, soit deux francs quarante-cinq centimes par jour pour nourrir le père, la mère et les deux enfants. C'est odieux et révoltant !

Et pourquoi donc, seuls, les employés demeurent-ils dans cette misère, alors que l'ouvrier vit à son aise. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent ni réclamer, ni protester, ni se mettre en grève, ni changer d'emploi, ni se faire artisan.

Cet homme est instruit, il respecte son éducation et se respecte lui-même. Ses diplômes l'empêchent de clouer des tentures ou de racler du plâtre, ce qui vaudrait mieux pour lui. S'il quittait sa fonction, que ferait-il ? Où irait-il ? On ne change pas d'administration comme d'atelier. Il y a les fo-or-ma-li-tés. Il ne peut pas protester ; on le chasserait. Il ne peut même pas réclamer. Voici un exemple : Il y a quelques années, les employés de la marine, las de mourir de faim, de voir les Expositions universelles et l'augmentation générale du bien-être faire tout renchérir, alors que leurs traitements demeuraient invariablement dérisoires rédigèrent humblement une requête à M. Gambetta, président de la Chambre. Il y eut dans les bureaux un soupir d'espoir. Tout le monde signait. Des députés avaient promis, dit-on, d'intervenir. Or, la requête fut dénoncée, saisie, au nom de la discipline et au mépris de tout droit. L'amiral quelconque, alors ministre, fulmina des menaces de révocation pour les signataires, terrorisa l'administration tout entière. Que pouvait-on faire ? On se tut, et on continua à crever de misère.

Et quand on songe que ces pauvres diables d'employés trouvent encore quelquefois le moyen, par suite de je ne sais quels insondables mystères d'économie, d'envoyer leurs fils au collège, afin de leur faire obtenir, plus tard, ce ridicule et inutile diplôme de bachelier ! C'est à eux qu'on peut appliquer l'image hardie si connue, et dire : « Ils vivent de privations ».

Parlons de leur existence. Sur la porte des Ministères, on devrait écrire en lettres noires la célèbre phrase de Dante : « Laissez toute espérance, vous qui entrez ».

On pénètre là vers vingt-deux ans. On y reste jusqu'à soixante. Et pendant cette longue période, rien ne se passe. L'existence tout entière s'écoule dans le petit bureau sombre, toujours le même, tapissé de cartons verts. On y entre jeune, à l'heure des espoirs vigoureux. On en sort vieux, près de mourir. Toute cette moisson de souvenirs que nous faisons dans une vie, les événements imprévus, les amours douces ou tragiques, les voyages aventureux, tous les hasards d'une existence libre, sont inconnus à ces forçats.

Tous les jours, les semaines, les mois, les saisons, les années se ressemblent. A la même heure on arrive ; à la même heure, on déjeune ; à la même heure, on s'en va ; et cela de vingt-deux à soixante ans. Quatre accidents seulement font date : le mariage, la naissance du premier enfant, la mort de son père et de sa mère. Rien autre chose ; pardon, les avancements. On ne sait rien de la vie ordinaire, rien même de Paris. On ignore jusqu'aux joyeuses journées de soleil dans les rues, et les vagabondages dans les champs : car jamais on n'est lâché avant l'heure réglementaire. On se constitue prisonnier à dix heures du matin ; la prison s'ouvre à cinq heures, alors que la nuit vient. Mais, en compensation, pendant quinze jours par an on a bien le droit, - droit discuté, marchandé, reproché, d'ailleurs - de rester enfermé dans son logis. Car où pourrait-on aller sans argent ?

Le charpentier grimpe dans le ciel, le cocher rôde par les rues ; le mécanicien des chemins de fer traverse les bois, les plaines, les montagnes, va sans cesse des murs de la ville au large horizon bleu des mers. L'employé ne quitte point son bureau, cercueil de ce vivant ; et dans la même petite glace où il s'est regardé, jeune, avec sa moustache blonde, le jour de son arrivée, il se contemple, chauve, avec sa barbe blanche, le jour où il est mis à la retraite. Alors, c'est fini, la vie est fermée, l'avenir clos. Comment cela se fait-il qu'on en soit là, déjà ? Comment donc a-t-on pu vieillir ainsi sans qu'aucun événement se soit accompli, qu'aucune surprise de l'existence vous ait jamais secoué ? Cela est pourtant. Place aux jeunes, aux jeunes employés ! Alors on s'en va, plus misérable encore, avec l'infime pension de retraite. On se retire aux environs de Paris, dans un village à dépotoirs, où l'on meurt presque tout de suite de la brusque rupture de cette longue et acharnée habitude du bureau quotidien, des mêmes mouvements, des mêmes actions, des mêmes besognes aux mêmes heures.

Parlons des chefs maintenant.

Les quelques inconnus d'avant-hier qui, hier, se sont réveillés ministres n'ont pas pu ressentir un plus violent affolement d'orgueil qu'un vieil employé nommé chef. Lui, l'opprimé, l'humilié, le triste obéissant, il commande, il en a le droit, - et il se venge. Il parle haut, durement, insolemment, et les subordonnés s'inclinent. Il faut excepter certains ministères comme celui de l'instruction publique, où d'anciennes traditions de bienveillance et de courtoisie ont été jusqu'ici conservées. D'autres sont des galères. J'ai cité celui de la marine ; j'y reviens. J'y ai passé, je le connais. Là-dedans on a le ton de commandement des officiers sur leur pont. Il n'est pas le seul ; d'ailleurs, rien n'égale la morgue, l'outrecuidance, l'insolence de certains pions parvenus, dont l'ancienneté a fait des rois de bureau, des despotes au rond de cuir. L'ouvrier insulté par le contremaître retrousse ses manches et frappe du poing. Puis il ramasse ses outils et cherche un autre chantier. Un employé un peu fier serait sans pain le lendemain, et pour longtemps, sinon pour toujours.

Dernièrement, un ministre prenant possession de son département prononçait à peu près ces paroles devant les « hauts fonctionnaires » de son administration, les chefs et les employés : « Et n'oubliez pas, messieurs, que j'exige votre estime et votre obéissance : votre estime, parce que j'y ai droit ; votre obéissance, parce que vous me la devez ».

Cela sent-il assez l'autoritaire parvenu ?

Et songeons à ce que deviendra un pareil discours passant de bouche en bouche jusqu'au sous-chef haranguant ses expéditionnaires !

Oh ! il y a bien des cœurs froissés dans ces vastes usines à papier noirci, et des coeurs tristes, et de grandes misères, et de pauvres gens instruits, capables, qui auraient pu être quelqu'un, et qui ne seront jamais rien, et qui ne marieront point leurs filles sans dot, à moins de leur faire épouser un employé comme eux."

Contes divers 1875-1880 : La main d'écorché - Le docteur Héraclius Gloss - Le donneur d'eau bénite - Le mariage du lieutenant Laré - «Coco, coco, coco frais !» - Boule de suif - Les dimanches d'un bourgeois de Paris - Jadis - Une page d'histoire inédite -

1880 - Les Dimanches d’un bourgeois de Paris

Les Dimanches d’un bourgeois de Paris est initialement publiée dans la revue "Le Gaulois" en 1880. Cette nouvelle n’a pas été incorporée dans un recueil du vivant de Maupassant. Cette œuvre d’une cinquantaine de pages marque le début de la collaboration entre Le Gaulois et Maupassant qui écrit à Émile Zola : « Je viens de rentrer au Gaulois avec Joris-Karl Huysmans, nous donnerons un article par semaine et toucherons cinq cent francs par mois".

M. Patissot, employé de bureau, voit son existence bouleversée le jour où il apprend qu'il est menacé d'apoplexie s'il ne s'adonne pas à l'exercice physique. Notre homme se lance alors fièrement à l'assaut de la nature: excursions à la campagne, partie de pêche, canotage, émois amoureux s'enchaînent... Et heureusement pour lui, contrairement à l’apoplexie, le ridicule ne tue pas....

"Monsieur Patissot, né à Paris, après avoir fait, comme beaucoup d’autres, de mauvaises études au collège Henri IV, était entré dans un ministère par la protection d’une de ses tantes, qui tenait un débit de tabac où s’approvisionnait un chef de division. Il avança très lentement et serait peut-être mort commis de quatrième classe, sans le paterne hasard qui dirige parfois nos destinées. Il a aujourd’hui cinquante-deux ans, et c’est à cet âge seulement qu’il commence à parcourir, en touriste, toute cette partie de la France qui s’étend entre les fortifications et la province.

L’histoire de son avancement peut être utile à beaucoup d’employés, comme le récit de ses promenades servira sans doute à beaucoup de Parisiens qui les prendront pour itinéraires de leurs propres excursions, et sauront, par son exemple, éviter certaines mésaventures qui lui sont advenues.

M. Patissot, en 1854, ne touchait encore que 1. 800 francs. Par un effet singulier de sa nature, il déplaisait à tous ses chefs, qui le laissaient languir dans l’attente éternelle et désespérée de l’augmentation, cet idéal de l’employé. Il travaillait pourtant ; mais il ne savait pas le faire valoir : et puis il était trop fier, disait-il. Et puis sa fierté consistait à ne jamais saluer ses supérieurs d’une façon vile et obséquieuse, comme le faisaient, à son avis, certains de ses collègues qu’il ne voulait pas nommer. Il ajoutait encore que sa franchise gênait bien des gens, car il s’élevait, comme tous les autres d’ailleurs, contre les passe-droits, les injustices, les tours de faveur donnés à des inconnus, étrangers à la bureaucratie. Mais sa voix indignée ne passait jamais la porte de la case où il besognait, selon son mot : « Je besogne… dans les deux sens, monsieur ».

Comme employé d’abord, comme Français ensuite, comme homme d’ordre enfin, il se ralliait, par principe, à tout gouvernement établi, étant fanatique du pouvoir… autre que celui des chefs. Chaque fois qu’il en trouvait l’occasion, il se postait sur le passage de l’empereur afin d’avoir l’honneur de se découvrir : et il s’en allait tout orgueilleux d’avoir salué le chef de l’État.

À force de contempler le souverain, il fit comme beaucoup : il l’imita dans la coupe de sa barbe, l’arrangement de ses cheveux, la forme de sa redingote, sa démarche, son geste – combien d’hommes, dans chaque pays, semblent des portraits du Prince ! – Il avait peut-être une vague ressemblance avec Napoléon III, mais ses cheveux étaient noirs – il les teignit.

Alors la similitude fut absolue ; et, quand il rencontrait dans la rue un autre monsieur représentant aussi la figure impériale, il en était jaloux et le regardait dédaigneusement. Ce besoin d’imitation devint bientôt son idée fixe, et, ayant entendu un huissier des Tuileries contrefaire la voix de l’empereur, il en prit à son tour les intonations et la lenteur calculée.

Il devint aussi tellement pareil à son modèle qu’on les aurait confondus, et des gens au ministère, des hauts fonctionnaires, murmuraient, trouvant la chose inconvenante, grossière même ; on en parla au ministre, qui manda cet employé devant lui. Mais, à sa vue, il se mit à rire, et répéta deux ou trois fois : « C’est drôle, vraiment drôle ! » On l’entendit, et le lendemain, le supérieur direct de Patissot proposa son subordonné pour un avancement de trois cents francs, qu’il obtint immédiatement.

Depuis lors, il marcha d’une façon régulière, grâce à cette faculté simiesque d’imitation. Même une inquiétude vague, comme le pressentiment d’une haute fortune suspendue sur sa tête, gagnait ses chefs, qui lui parlaient avec déférence.

Mais quand la République arriva, ce fut un désastre pour lui. Il se sentit noyé, fini, et, perdant la tête, cessa de se teindre, se rasa complètement et fit couper ses cheveux courts, obtenant ainsi un aspect paterne et doux fort peu compromettant.

Alors, les chefs se vengèrent de la longue intimidation qu’il avait exercée sur eux, et, devenant tous républicains par instinct de conservation, ils le persécutèrent dans ses gratifications et entravèrent son avancement. Lui aussi changea d’opinion ; mais la République n’étant pas un personnage palpable et vivant à qui l’on peut ressembler, et les présidents se suivant avec rapidité, il se trouva plongé dans le plus cruel embarras, dans une détresse épouvantable, arrêté dans tous ses besoins d’imitation, après l’insuccès d’une tentative vers son idéal dernier : M. Thiers.

Mais il lui fallait une manifestation nouvelle de sa personnalité. Il chercha longtemps ; puis, un matin, il se présenta au bureau avec un chapeau neuf qui portait comme cocarde, au côté droit, une très petite rosette tricolore. Ses collègues furent stupéfaits ; on en rit toute la journée, et le lendemain encore, et la semaine, et le mois. Mais la gravité de son attitude à la fin les déconcerta ; et les chefs encore une fois furent inquiets. Quel mystère cachait ce signe ? Était-ce une simple affirmation de patriotisme ? – ou le témoignage de son ralliement à la République ? – ou peut être la marque secrète de quelque affiliation puissante ? – Mais alors, pour la porter si obstinément, il fallait être bien assuré d’une protection occulte et formidable. Dans tous les cas il était sage de se tenir sur ses gardes, d’autant plus que son imperturbable sang-froid devant toutes les plaisanteries augmentait encore les inquiétudes. On le ménagea derechef, et son courage à la Gribouille le sauva, car il fut enfin nommé commis principal, le 1er janvier 1880.

Toute sa vie avait été sédentaire. Resté garçon par amour du repos et de la tranquillité, il exécrait le mouvement et le bruit. Ses dimanches étaient généralement passés à lire des romans d’aventures et à régler avec soin des transparents qu’il offrait ensuite à ses collègues. Il n’avait pris, en son existence, que trois congés, de huit jours chacun, pour déménager. Mais quelquefois, aux grandes fêtes, il partait par un train de plaisir à destination de Dieppe ou du Havre, afin d’élever son âme au spectacle imposant de la mer.

Il était plein de ce bon sens qui confine à la bêtise. Il vivait depuis longtemps tranquille, avec économie, tempérant par prudence, chaste d’ailleurs par tempérament, quand une inquiétude horrible l’envahit. Dans la rue, un soir, tout à coup, un étourdissement le prit qui lui fit craindre une attaque.

S’étant transporté chez un médecin, il en obtint, moyennant cent sous, cette ordonnance :

« M. X…, cinquante-deux ans, célibataire, employé. –

Nature sanguine, menace de congestion. – Lotions d’eau froide,

nourriture modérée, beaucoup d’exercice.

« MONTELLIER, D. M. P. »

Patissot fut atterré, et pendant un mois, dans son bureau, il garda tout le jour, autour du front, sa serviette mouillée, roulée en manière de turban, tandis que des gouttes d’eau, sans cesse, tombaient sur ses expéditions, qu’il lui fallait recommencer. Il relisait à tout instant l’ordonnance, avec l’espoir, sans doute, d’y trouver un sens inaperçu, de pénétrer la pensée secrète du médecin, et de découvrir aussi quel exercice favorable pourrait bien le mettre à l’abri de l’apoplexie. ..."

1880 - Boule de Suif

"Boule de Suif" fut d'abord lue par Maupassant devant ses amis du « groupe de Médan », puis publié dans le recueil collectif de nouvelles "les Soirées de Médan", le 15 avril 1880.

Abandonnée par les « lambeaux d'une armée en déroute », la ville de Rouen est envahie par les Prussiens qui trouvent chez les « bourgeois bedonnants, émasculés par le commerce », un accueil plutôt complaisant, à quelques actes de résistance près. Dans la cité occupée, «le besoin du négoce travailla de nouveau le coeur des commerçants du pays» : ils sont dix à s'embarquer pour Dieppe à bord d'une diligence. La société tout entière se trouve résumée là, comme dans une arche de Noé, par couples : des commerçants, des grands bourgeois, des nobles. Plus deux religieuses, enfin deux marginaux : « Comudet le démoc » (le républicain) et Boule de suif, une prostituée aux formes arrondies. Les femmes honnêtes l'insultent d'abord, mais comme elle seule a prévu des provisions pour le voyage qui s'éternise, tous finissent par accepter ses offres et, malgré des scrupules de vertu outragée, vident son panier. On arrive enfin à l'hôtel de Tostes, occupé par des soldats allemands, Leur officier fait demander Élisabeth Rousset, alias Boule de suif, qui revient exaspérée, on ne sait trop pour quel motif. Le lendemain matin, ordre est donné de ne pas atteler. Affolés à l'idée d'être retenus en otages, les hôtes pressent Boule de suif de leur révéler « le mystère de sa visite » à l'officier. « Ce qu'il veut, ce qu'il veut? Il veut coucher avec moi!» On s'indigne, on fait chorus autour de Boule de suif puis on réfléchit, on s'impatiente, on tente de convaincre la prostituée de se sacrifier pour ses compagnons. « Puisque c'est son métier à cette fille, pourquoi refuserait-elle celui-là plus qu'un autre ? »

« Dans la voiture, on se regardait curieusement, à la triste clarté de cette aurore. Tout au fond, aux meilleures places, sommeillaient, en face l'un de l'autre, M. et Mme Loiseau, des marchands de vins en gros de la rue Grand-Pont.

Ancien commis d'un patron ruiné dans les affaires, Loiseau avait acheté le fonds et fait fortune. Il vendait à très bon marché de très mauvais vins aux petits débitants des campagnes et passait parmi ses connaissances et ses amis pour un fripon madré, un vrai Normand plein de ruses et de jovialité. Sa réputation de filou était si bien établie, qu'un soir à la préfecture, M. Tournel, auteur de fables et de chansons, esprit mordant et fin, une gloire locale, ayant proposé aux dames qu'il voyait un peu somnolentes de faire une partie de "Loiseau vole", le mot lui-même vola à travers les salons du préfet, puis, gagnant ceux de la ville, avait fait rire pendant un mois toutes les mâchoires de la province. Loiseau était en outre célèbre par ses farces de toute nature, ses plaisanteries bonnes ou mauvaises; et personne ne pouvait parler de lui sans ajouter immédiatement: "Il est impayable, ce Loiseau." De taille exiguë, il présentait un ventre en ballon surmonté d'une face rougeaude entre deux favoris grisonnants. Sa femme, grande, forte, résolue, avec la voix haute et la décision rapide, était l'ordre et l'arithmétique de la maison de commerce, qu'il animait par son activité joyeuse.

A côté d'eux se tenait, plus digne, appartenant à une caste supérieure, M. Carré-Lamadon, homme considérable, posé dans les cotons, propriétaire de trois filatures, officier de la Légion d'honneur et membre du Conseil général. Il était resté, tout le temps de l'Empire, chef de l'opposition bienveillante, uniquement pour se faire payer plus cher son ralliement à la cause qu'il combattait avec des armes courtoises, selon sa propre expression. Mme Carré-Lamadon, beaucoup plus jeune que son mari, demeurait la consolation des officiers de bonne famille envoyés à Rouen en garnison. Elle faisait vis-à-vis à son époux, toute mignonne, toute jolie, pelotonnée dans ses fourrures, et regardait d'un air navré l'intérieur lamentable de la voiture.

Ses voisins, le comte et la comtesse Hubert de Bréville, portaient un des noms les plus anciens et les plus nobles de la Normandie . Le comte, vieux gentilhomme de grande tournure, s'efforçait d'accentuer, par les artifices de sa toilette, sa ressemblance naturelle avec le roi Henri IV, qui, suivant une légende glorieuse pour la famille, avait rendu grosse une dame de Bréville, dont le mari, pour ce fait, était devenu comte et gouverneur de province.

Collègue de M. Carré-Lamadon au Conseil général, le comte Hubert représentait le parti orléaniste dans le département. L'histoire de son mariage avec la fille d'un petit armateur de Nantes était toujours demeurée mystérieuse. Mais comme la comtesse avait grand air, recevait mieux que personne, passait même pour avoir été aimée par un des fils de Louis-Philippe, toute la noblesse lui faisait fête, et son salon demeurait le premier du pays, le seul où se conservât la vieille galanterie, et dont l'entrée fût difficile. La fortune des Bréville, toute en biens-fonds, atteignait, disait-on, cinq cent mille livres de revenu. Ces six personnes formaient le fond de la voiture, le côté de la société rentée, sereine et forte, des honnêtes gens autorisés qui ont de la religion et des principes.

Par un hasard étrange, toutes les femmes se trouvaient sur le même banc; et la comtesse avait encore pour voisines deux bonnes soeurs qui égrenaient de longs chapelets en marmottant des Pater et des Ave. L'une était vieille avec une face défoncée par la petite vérole comme si elle eût reçu à bout portant une bordée de mitraille en pleine figure. L'autre, très chétive, avait une tête jolie et maladive sur une poitrine de phtisique rongée par cette foi dévorante qui fait les martyrs et les illuminés.

En face des deux religieuses, un homme et une femme attiraient les regards de tous.

L'homme, bien connu, était Cornudet le démoc, la terreur des gens respectables. Depuis vingt ans, il trempait sa barbe rousse dans les bocks de tous les cafés démocratiques. Il avait mangé avec les frères et amis une assez belle fortune qu'il tenait de son père, ancien confiseur, et il attendait impatiemment la République pour obtenir enfin la place méritée par tant de consommations révolutionnaires. Au quatre septembre, par suite d'une farce peut-être, il s'était cru nommé préfet; mais quand il voulut entrer en fonctions, les garçons de bureau, demeurés seuls maîtres de la place, refusèrent de le reconnaître, ce qui le contraignit à la retraite. Fort bon garçon du reste, inoffensif et serviable, il s'était occupé avec une ardeur incomparable d'organiser la défense. Il avait fait creuser des trous dans les plaines, coucher tous les jeunes arbres des forêts voisines, semé des pièges sur toutes les routes, et, à l'approche de l'ennemi, satisfait de ses préparatifs, il s'était vivement replié vers la ville. Il pensait maintenant se rendre plus utile au Havre, où de nouveaux retranchements allaient être nécessaires.

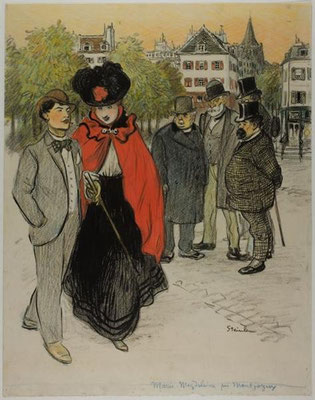

La femme, une de celles appelées galantes, était célèbre par son embonpoint précoce qui lui avait valu le surnom de Boule de suif. Petite, ronde de partout, grasse à lard, avec des doigts bouffis, étranglés aux phalanges, pareils à des chapelets de courtes saucisses, avec une peau luisante et tendue, une gorge énorme qui saillait sous sa robe, elle restait cependant appétissante et courue, tant sa fraîcheur faisait plaisir à voir. Sa figure était une pomme rouge, un bouton de pivoine prêt à fleurir; et là-dedans s'ouvraient, en haut, deux yeux noirs magnifiques, ombragés de grands cils épais qui mettaient une ombre dedans; en bas, une bouche charmante, étroite, humide pour le baiser, meublée de quenottes luisantes et microscopiques. Elle était de plus, disait-on, pleine de qualités inappréciables.

Aussitôt qu'elle fut reconnue, des chuchotements coururent parmi les femmes honnêtes, et les mots de "prostituée", de "honte publique" furent chuchotés si haut qu'elle leva la tête. Alors elle promena sur ses voisins un regard tellement provocant et hardi qu'un grand silence aussitôt régna, et tout le monde baissa les yeux à l'exception de Loiseau, qui la guettait d'un air émoustillé. Mais bientôt la conversation reprit entre les trois dames, que la présence de cette fille avait rendues subitement amies, presque intimes. Elles devaient faire, leur semblait-il, comme un faisceau de leurs dignités d'épouses en face de cette vendue sans vergogne; car l'amour légal le prend toujours de haut avec son libre confrère. »

1881 – La Maison Tellier

« La Maison Tellier » (1ère publication dans ce recueil) - « Les Tombales » (Gil Blas, 9 janvier 1891) - « Sur l'eau » (sous le titre « En canot », Le Bulletin français, 10 mars 1876) - « Histoire d'une fille de ferme » (La Revue politique et littéraire, 26 mars 1881) - « En famille » (La Nouvelle Revue, 15 février 1881) - « Le Papa de Simon » (La Réforme politique, littéraire, philosophique, scientifique et économique, 1er décembre 1879) - « Une partie de campagne » (La Vie moderne, les 2 et 9 avril 1881) - « Au printemps » (1ère publication dans ce recueil) - « La Femme de Paul » (1ère publication dans ce recueil)

LA MAISON TELLIER

Une nouvelle dans laquelle Maupassant, en quelques touches précises et colorées, déploie toutes ses prodigieuses qualités de conteur. La maison Tellier, tenue par une patronne respectable, accueille chaque soir les bourgeois de Fécamp, qui se livrent là à une «débauche honnête et médiocre». L'établissement, comportant un café et un salon où l'on «monte», héberge cinq pensionnaires: Fernande la belle blonde, Raphaële la belle Juive, Rosa la Russe et deux servantes, Louise et Flora. Un samedi soir, les notables fécampois trouvent la maison fermée. Privés de leur plaisir, ils se disputent, ne comprennent pas. L'explication se trouve sur une pancarte: «Fermée pour cause de première communion.» Toute la compagnie s'est en effet transportée dans l'Eure, où la nièce de Mme Tellier, Constance, fait sa première communion …. Dans "Une partie de campagne", on suit M. Dufour, un commerçant parisien, qui vient en famille passer une journée à la campagne, s'arrête dans une auberge pour pique-niquer au bord de l'eau : deux canotiers décident de séduire la mère et la fille ...

"... La maison avait deux entrées. À l’encoignure, une sorte de café borgne s’ouvrait, le soir, aux gens du peuple et aux

matelots. Deux des personnes chargées du commerce spécial du lieu étaient particulièrement destinées aux besoins de cette partie de la clientèle. Elles servaient, avec l’aide du garçon, nommé Frédéric, un petit blond imberbe et fort comme un boeuf, les chopines de vin et les canettes sur les tables de marbre branlantes, et, les bras jetés au cou des buveurs, assises en travers de leurs jambes, elles poussaient à la consommation.

Les trois autres dames (elles n’étaient que cinq) formaient une sorte d’aristocratie et demeuraient réservées à la compagnie du premier, à moins pourtant qu’on eût besoin d’elles en bas et que le premier fût vide. Le salon de Jupiter, où se réunissaient les bourgeois de l’endroit, était tapissé de papier bleu et agrémenté d’un grand dessin représentant Léda étendue sous un cygne. On parvenait dans ce lieu au moyen d’un escalier tournant terminé par une porte étroite, humble d’apparence, donnant sur la rue, et au-dessus de laquelle brillait toute la nuit, derrière un treillage, une petite lanterne comme celles qu’on allume encore en certaines villes aux pieds des madones encastrées dans les murs.

Le bâtiment, humide et vieux, sentait légèrement le moisi. Par moments, un souffle d’eau de Cologne passait dans les

couloirs ou bien une porte entrouverte en bas faisait éclater dans toute la demeure, comme une explosion de tonnerre, les cris populaciers des hommes attablés au rez-de-chaussée, et mettait sur la figure des messieurs du premier une moue inquiète et dégoûtée.

Madame, familière avec les clients ses amis, ne quittait point le salon et s’intéressait aux rumeurs de la ville qui lui parvenaient par eux. Sa conversation grave faisait diversion aux propos sans suite des trois femmes ; elle était comme un repos dans le badinage polisson des particuliers ventrus qui se livraient chaque soir à cette débauche honnête et médiocre de boire un verre de liqueur en compagnie de filles publiques.

Les trois dames du premier s’appelaient Fernande, Raphaële et Rosa la Rosse. Le personnel étant restreint, on avait tâché que chacune d’elles fût comme un échantillon, un résumé de type féminin, afin que tout consommateur pût trouver là, à peu près du moins, la réalisation de son idéal. Fernande représentait la belle blonde, très grande, presque obèse, molle, fille des champs dont les taches de rousseur se refusaient à disparaître, et dont la chevelure filasse, écourtée, claire et sans couleur, pareille à du chanvre peigné, lui couvrait insuffisamment le crâne. Raphaële, une Marseillaise, roulure des ports de mer, jouait le rôle indispensable de la belle Juive, maigre, avec des pommettes saillantes plâtrées de rouge. Ses cheveux noirs, lustrés à la moelle de boeuf, formaient des crochets sur ses tempes. Ses yeux eussent paru beaux si le droit n’avait pas été marqué d’une raie. Son nez arqué tombait sur une mâchoire

accentuée où deux dents neuves, en haut, faisaient tache à côté de celles du bas qui avaient pris en vieillissant une teinte foncée comme les bois anciens.

Rosa la Rosse, une petite boule de chair tout en ventre avec des jambes minuscules, chantait du matin au soir, d’une voix éraillée, des couplets alternativement grivois ou sentimentaux, racontait des histoires interminables et insignifiantes, ne cessait de parler que pour manger et de manger que pour parler, remuait toujours, souple comme un écureuil malgré sa graisse et l’exiguïté de ses pattes ; et son rire, une cascade de cris aigus, éclatait sans cesse, de-ci, de-là, dans une chambre, au grenier, dans le café, partout, à propos de rien.

Les deux femmes du rez-de-chaussée, Louise, surnommée Cocote, et Flora, dite Balançoire parce qu’elle boitait un peu, l’une toujours en Liberté avec une ceinture tricolore, l’autre en Espagnole de fantaisie avec des sequins de cuivre qui dansaient dans ses cheveux carotte à chacun de ses pas inégaux, avaient l’air de filles de cuisine habillées pour un carnaval. Pareilles à toutes les femmes du peuple, ni plus laides, ni plus belles, vraies servantes d’auberge, on les désignait dans le port sous le sobriquet des deux Pompes.

Une paix jalouse, mais rarement troublée, régnait entre ces cinq femmes, grâce à la sagesse conciliante de Madame et à son intarissable bonne humeur. L’établissement, unique dans la petite ville, était assidûment fréquenté. Madame avait su lui donner une tenue si comme il faut ; elle se montrait si aimable, si prévenante envers tout le monde ; son bon coeur était si connu qu’une sorte de considération l’entourait...."

UNE PARTIE DE CAMPAGNE

Dans "Une partie de campagne", on suit M. Dufour, un commerçant parisien, qui vient en famille passer une journée à la campagne, s'arrête dans une auberge pour pique-niquer au bord de l'eau : deux canotiers décident de séduire la mère et la fille ...

"... Enfin, on avait traversé la Seine une seconde fois et, sur le pont, ç’avait été un ravissement. La rivière éclatait de lumière ; une buée s’en élevait, pompée par le soleil, et l’on éprouvait une quiétude douce, un rafraîchissement bienfaisant à respirer enfin un air plus pur qui n’avait point balayé la fumée noire des usines ou les miasmes des dépotoirs.

Un homme qui passait avait nommé le pays : Bezons.

La voiture s’arrêta et M. Dufour se mit à lire l’enseigne engageante d’une gargote : Restaurant Poulin, matelotes et fritures, cabinets de société, bosquets et balançoires. « Eh bien, madame Dufour, cela te va-t-il ? Te décideras-tu à la fin ? »

La femme lut à son tour : Restaurant Poulin, matelotes et fritures, cabinets de société, bosquets et balançoires. Puis elle regarda la maison longuement. C’était une auberge de campagne, blanche, plantée au bord de la route. Elle montrait, par la porte ouverte, le zinc brillant du comptoir devant lequel se tenaient deux ouvriers endimanchés.

À la fin, Mme Dufour se décida : « Oui, c’est bien, dit-elle ; et puis il y a de la vue. » La voiture entra dans un vaste terrain planté de grands arbres qui s’étendait derrière l’auberge et qui n’était séparé de la Seine que par le chemin de halage.

Alors on descendit. Le mari sauta le premier puis ouvrit les bras pour recevoir sa femme. Le marchepied, tenu par deux branches de fer, était très loin, de sorte que, pour l’atteindre, Mme Dufour dut laisser voir le bas d’une jambe dont la finesse primitive disparaissait à présent sous un envahissement de graisse tombant des cuisses.

M. Dufour, que la campagne émoustillait déjà, lui pinça vivement le mollet puis, la prenant sous les bras, la déposa lourdement à terre comme un énorme paquet. Elle tapa avec la main sa robe de soie pour en faire tomber la poussière, puis regarda l’endroit où elle se trouvait.

C’était une femme de trente-six ans environ, forte en chair, épanouie et réjouissante à voir. Elle respirait avec peine, étranglée violemment par l’étreinte de son corset trop serré ; et la pression de cette machine rejetait jusque dans son double menton la masse fluctuante de sa poitrine surabondante. La jeune fille ensuite, posant la main sur l’épaule de son père, sauta légèrement toute seule. Le garçon aux cheveux jaunes était descendu en mettant un pied sur la roue et il aida M. Dufour à décharger la grand-mère.

Alors on détela le cheval qui fut attaché à un arbre ; et la voiture tomba sur le nez, les deux brancards à terre. Les hommes, ayant retiré leurs redingotes, se lavèrent les mains dans un seau d’eau, puis rejoignirent leurs dames installées déjà sur les escarpolettes.

Mlle Dufour essayait de se balancer debout, toute seule, sans parvenir à se donner un élan suffisant. C’était une belle fille de dix-huit à vingt ans ; une de ces femmes dont la rencontre dans la rue vous fouette d’un désir subit et vous laisse jusqu’à la nuit une inquiétude vague et un soulèvement des sens. Grande, mince de taille et large des hanches, elle avait la peau très brune, les yeux très grands, les cheveux très noirs. Sa robe dessinait nettement les plénitudes fermes de sa chair qu’accentuaient encore les efforts des reins qu’elle faisait pour s’enlever.

Ses bras tendus tenaient les cordes au-dessus de sa tête, de sorte que sa poitrine se dressait, sans une secousse, à chaque impulsion qu’elle donnait. Son chapeau, emporté par un coup de vent, était tombé derrière elle ; et l’escarpolette peu à peu se lançait, montrant à chaque retour ses jambes fines jusqu’au genou, et jetant à la figure des deux hommes qui la regardaient en riant, l’air de ses jupes, plus capiteux que les vapeurs du vin.

Assise sur l’autre balançoire, Mme Dufour gémissait d’une façon monotone et continue : « Cyprien, viens me pousser ; viens donc me pousser, Cyprien ! » À la fin, il y alla et, ayant retroussé les manches de sa chemise, comme avant d’entreprendre un travail, il mit sa femme en mouvement avec une peine infinie.

Cramponnée aux cordes, elle tenait ses jambes droites pour ne point rencontrer le sol, et elle jouissait d’être étourdie par le va-et-vient de la machine. Ses formes, secouées, tremblotaient continuellement comme de la gelée sur un plat. Mais, comme les élans grandissaient, elle fut prise de vertige et de peur. À chaque descente, elle poussait un cri perçant qui faisait accourir tous les gamins du pays ; et, là-bas, devant elle, au-dessus de la haie du jardin, elle apercevait vaguement une garniture de têtes polissonnes que des rires faisaient grimacer diversement...."

EN FAMILLE

" Le tramway de Neuilly venait de passer la porte Maillot et il filait maintenant tout le long de la grande avenue qui aboutit à la Seine. La petite machine, attelée à son wagon, cornait pour éviter les obstacles, crachait sa vapeur, haletait comme une personne essoufflée qui court ; et ses pistons faisaient un bruit précipité de jambes de fer en mouvement. La lourde chaleur d’une fin de journée d’été tombait sur la route d’où s’élevait, bien qu’aucune brise ne soufflât, une poussière blanche, crayeuse, opaque, suffocante et chaude, qui se collait sur la peau moite, emplissait les yeux, entrait dans les poumons Des gens venaient sur leurs portes, cherchant de l’air.

Les glaces de la voiture étaient baissées et tous les rideaux flottaient, agités par la course rapide. Quelques personnes seulement occupaient l’intérieur (car on préférait, par ces jours chauds, l’impériale ou les plates-formes). C’étaient de grosses dames aux toilettes farces, de ces bourgeoises de banlieue qui remplacent la distinction dont elles manquent par une dignité intempestive ; des messieurs las du bureau, la figure jaunie, la taille tournée, une épaule un peu remontée par les longs travaux courbés sur les tables. Leurs faces inquiètes et tristes disaient encore les soucis domestiques, les incessants besoins d’argent, les anciennes espérances définitivement déçues ; car tous appartenaient à cette armée de pauvres diables râpés qui végètent économiquement dans une chétive maison de plâtre, avec une plate-bande pour jardin, au milieu de cette campagne à dépotoirs qui borde Paris.

Tout près de la portière, un homme petit et gros, la figure bouffie, le ventre tombant entre ses jambes ouvertes, tout habillé de noir et décoré, causait avec un grand maigre d’aspect débraillé, vêtu de coutil blanc très sale et coiffé d’un vieux panama. Le premier parlait lentement, avec des hésitations qui le faisaient parfois paraître bègue ; c’était M. Caravan, commis principal au Ministère de la marine. L’autre, ancien officier de santé à bord d’un bâtiment de commerce, avait fini par s’établir au rond-point de Courbevoie où il appliquait sur la misérable population de ce lieu les vagues connaissances médicales qui lui restaient après une vie aventureuse. Il se nommait Chenet et se faisait appeler docteur. Des rumeurs couraient sur sa moralité.

M. Caravan avait toujours mené l’existence normale des bureaucrates. Depuis trente ans, il venait invariablement à son bureau, chaque matin, par la même route, rencontrant, à la même heure, aux mêmes endroits, les mêmes figures d’hommes allant à leurs affaires ; et il s’en retournait, chaque soir, par le même chemin où il retrouvait encore les mêmes visages qu’il avait vus vieillir.

Tous les jours, après avoir acheté sa feuille d’un sou à l’encoignure du faubourg Saint-Honoré, il allait chercher ses deux petits pains, puis il entrait au ministère à la façon d’un coupable qui se constitue prisonnier ; et il gagnait son bureau vivement, le cœur plein d’inquiétude, dans l’attente éternelle d’une réprimande pour quelque négligence qu’il aurait pu commettre.

Rien n’était jamais venu modifier l’ordre monotone de son existence ; car aucun événement ne le touchait en dehors des affaires du bureau, des avancements et des gratifications. Soit qu’il fût au ministère, soit qu’il fût dans sa famille (car il avait épousé, sans dot, la fille d’un collègue), il ne parlait jamais que du service. Jamais son esprit atrophié par la besogne abêtissante et quotidienne n’avait d’autres pensées, d’autres espoirs, d’autres rêves, que ceux relatifs à son ministère. Mais une amertume gâtait toujours ses satisfactions d’employé : l’accès des commissaires de marine, des ferblantiers, comme on disait à cause de leurs galons d’argent, aux emplois de sous-chef et de chef ; et chaque soir, en dînant, il argumentait fortement devant sa femme, qui partageait ses haines, pour prouver qu’il est inique à tous égards de donner des places à Paris aux gens destinés à la navigation.

Il était vieux maintenant, n’ayant point senti passer sa vie, car le collège, sans transition, avait été continué par le bureau, et les pions, devant qui il tremblait autrefois, étaient aujourd’hui remplacés par les chefs qu’il redoutait effroyablement. Le seuil de ces despotes en chambre le faisait frémir des pieds à la tête ; et de cette continuelle épouvante il gardait une manière gauche de se présenter, une attitude humble et une sorte de bégaiement nerveux.

Il ne connaissait pas plus Paris que ne le peut connaître un aveugle conduit par son chien, chaque jour, sous la même porte ; et s’il lisait dans son journal d’un sou les événements et les scandales, il les percevait comme des contes fantaisistes inventés à plaisir pour distraire les petits employés. Homme d’ordre, réactionnaire sans parti déterminé, mais ennemi des « nouveautés », il passait les faits politiques que sa feuille, du reste, défigurait toujours pour les besoins payés d’une cause ; et quand il remontait tous les soirs l’avenue des Champs-Élysées, il considérait la foule houleuse des promeneurs et le flot roulant des équipages à la façon d’un voyageur dépaysé qui traverserait des contrées lointaines...."

SUR L’EAU - " J’avais loué, l’été dernier, une petite maison de campagne au bord de la Seine, à plusieurs lieues de Paris, et j’allais y coucher tous les soirs. Je fis, au bout de quelques jours, la connaissance d’un de mes voisins, un homme de trente à quarante ans, qui était bien le type le plus curieux que j’eusse jamais vu. C’était un vieux canotier, mais un canotier enragé, toujours près de l’eau, toujours sur l’eau, toujours dans l’eau. Il devait être né dans un canot, et il mourra bien certainement dans le canotage final.

Un soir que nous nous promenions au bord de la Seine, je lui demandai de me raconter quelques anecdotes de sa vie nautique. Voilà immédiatement mon bonhomme qui s’anime, se transfigure, devient éloquent, presque poète. Il avait dans le cœur une grande passion, une passion dévorante, irrésistible : la rivière.

Ah ! me dit-il, combien j’ai de souvenirs sur cette rivière que vous voyez couler là près de nous ! Vous autres, habitants des rues, vous ne savez pas ce qu’est la rivière. Mais écoutez un pêcheur prononcer ce mot. Pour lui, c’est la chose mystérieuse, profonde, inconnue, le pays des mirages et des fantasmagories, où l’on voit, la nuit, des choses qui ne sont pas, où l’on entend des bruits que l’on ne connaît point, où l’on tremble sans savoir pourquoi, comme en traversant un cimetière : et c’est en effet le plus sinistre des cimetières, celui où l’on n’a point de tombeau.

La terre est bornée pour le pêcheur, et dans l’ombre, quand il n’y a pas de lune, la rivière est illimitée. Un marin n’éprouve point la même chose pour la mer. Elle est souvent dure et méchante c’est vrai, mais elle crie, elle hurle, elle est loyale, la grande mer ; tandis que la rivière est silencieuse et perfide. Elle ne gronde pas, elle coule toujours sans bruit, et ce mouvement éternel de l’eau qui coule est plus effrayant pour moi que les hautes vagues de l’Océan.

Des rêveurs prétendent que la mer cache dans son sein d’immenses pays bleuâtres où les noyés roulent parmi les grands poissons, au milieu d’étranges forêts et dans des grottes de cristal. La rivière n’a que des profondeurs noires où l’on pourrit dans la vase. Elle est belle pourtant quand elle brille au soleil levant et qu’elle clapote doucement entre ses berges couvertes de roseaux qui murmurent...."

LA VEILLEE

Un homme et une femme veillent une morte : leur mère. Apres avoir prié et pleuré, ils évoquent ensemble le souvenir de la disparue. Mais, à la lecture de quelques lettres découvertes dans un tiroir, ils apprennent avec stupeur que leur mère a eu un amant et qu`elle a trompé son mari avec cet homme. Très dignement, ils quittent la pièce...

1882 - Mademoiselle Fifi

« Mademoiselle Fifi » (1ère version Gil Blas, 23 mars 1882) - « La Bûche » (Gil Blas, 26 janvier 1882) - « Le Lit » (Gil Blas, 16 mars 1882) - « Un réveillon » (Gil Blas, 5 janvier 1882) - « Mots d'amour » (sous le titre « Les Mots d'amour », Gil Blas, 2 février 1882) Une aventure parisienne » (sous le titre « Une épreuve », Gil Blas, 22 décembre 1881) - « Marroca » (sous le titre « Marauca », Gil Blas, 2 mars 1882) - « Madame Baptiste » (Gil Blas, 28 novembre 1882) - « La Rouille » (sous le titre « Monsieur de Coutelier », Gil Blas, 14 septembre 1882) - « La Relique » (Gil Blas, 17 octobre 1882) - « Fou ? » (Gil Blas, 23 août 1882) - « Réveil » (Gil Blas, 20 février 1883) - « Une ruse » (Gil Blas, 25 septembre 1882) - « A cheval » (Le Gaulois, 14 janvier 1883) - « Deux amis » (Gil Blas, 5 février 1883) - « Le Voleur » (Gil Blas, 21 juin 1882) - « Nuit de Noël » (Gil Blas, 26 décembre 1882) - « Le Remplaçant » (sous le titre « Les Remplaçants », Gil Blas, 2 janvier 1883)

MADEMOISELLE FIFI

La nouvelle qui donne son titre au recueil, est une des plus connues de Maupassant. Le château d'Uville est occupé par cinq officiers prussiens. Parmi eux, «un tout petit blondin fier et brutal», surnommé Mademoiselle Fifi à cause de son allure féminine. Le saccage du luxueux château ne parvenant pas à tromper l'ennui, on décide d'organiser une petite fête avec des dames de Rouen. Elles arrivent, ces cinq «filles à plaisir», dont Rachel, «une brune toute jeune, à l'œil noir comme une tache d'encre». Elle échoit en partage à Mademoiselle Fifi, qui la brutalise, «saisi d'une férocité rageuse, travaillé par son besoin de ravage». Au moment des toasts, les Allemands insultent les Français vaincus, et surtout les Françaises, qu'ils déclarent toutes leur propriété. Rachel se révolte alors ….

UNE AVENTURE PARISIENNE

"Est-il un sentiment plus aigu que la curiosité chez la femme ? Oh ! savoir, connaître, toucher ce qu’on a rêvé ! Que ne ferait-elle pas pour cela ? Une femme, quand sa curiosité impatiente est en éveil, commettra toutes les folies, toutes les imprudences, aura toutes les audaces, ne reculera devant rien.

Je parle des femmes vraiment femmes, douées de cet esprit à triple fond qui semble, à la surface, raisonnable et froid, mais dont les trois compartiments secrets sont remplis : l’un d’inquiétude féminine toujours agitée ; l’autre, de ruse colorée en bonne foi, de cette ruse de dévots, sophistiquée et redoutable ; le dernier enfin, de canaillerie charmante, de tromperie exquise, de délicieuse perfidie, de toutes ces perverses qualités qui poussent au suicide les amants imbécilement crédules, mais ravissent les autres.

Celle dont je veux dire l’aventure était une petite provinciale, platement honnête jusque-là. Sa vie, calme en apparence, s’écoulait dans son ménage, entre un mari très occupé et deux enfants, qu’elle élevait en femme irréprochable.

Mais son cœur frémissait d’une curiosité inassouvie, d’une démangeaison d’inconnu. Elle songeait à Paris, sans cesse, et lisait avidement les journaux mondains. Le récit des fêtes, des toilettes, des joies, faisait bouillonner ses désirs ; mais elle était surtout mystérieusement troublée par les échos pleins de sous-entendus, par les voiles à demi soulevés en des phrases habiles, et qui laissent entrevoir des horizons de jouissances coupables et ravageantes. De là-bas elle apercevait Paris dans une apothéose de luxe magnifique et corrompu.

Et pendant les longues nuits de rêve, bercée par le ronflement régulier de son mari qui dormait à ses côtés sur le dos, avec un foulard autour du crâne, elle songeait à ces hommes connus dont les noms apparaissent à la première page des journaux comme de grandes étoiles dans un ciel sombre ; et elle se figurait leur vie affolante, avec de continuelles

débauches, des orgies antiques épouvantablement voluptueuses et des raffinements de sensualité si compliqués qu’elle ne pouvait même se les figurer.

Les boulevards lui semblaient être une sorte de gouffre des passions humaines ; et toutes leurs maisons recelaient assurément des mystères d’amour, prodigieux. Elle se sentait vieillir cependant. Elle vieillissait sans avoir rien connu de la vie, sinon ces occupations régulières, odieusement monotones et banales qui constituent, dit-on, le bonheur du foyer. Elle était jolie encore, conservée dans cette existence tranquille comme un fruit d’hiver dans une armoire close ; mais rongée, ravagée, bouleversée d’ardeurs secrètes. Elle se demandait si elle mourrait sans avoir connu toutes ces ivresses damnantes, sans s’être jetée une fois, une seule fois, tout entière, dans ce flot des voluptés parisiennes.

Avec une longue persévérance, elle prépara un voyage à Paris, inventa un prétexte, se fit inviter par des parents, et, son mari ne pouvant l’accompagner, partit seule.

Sitôt arrivée, elle sut imaginer des raisons qui lui permettraient au besoin de s’absenter deux jours ou plutôt deux nuits, s’il le fallait, ayant retrouvé, disait-elle, des amis qui demeuraient dans la campagne suburbaine. Et elle chercha. Elle parcourut les boulevards sans rien voir, sinon le vice errant et numéroté. Elle sonda de l’œil les grands cafés, lut attentivement la petite correspondance du Figaro, qui lui apparaissait chaque matin comme un tocsin, un rappel de l’amour.

Et jamais rien ne la mettait sur la trace de ces grandes orgies d’artistes et d’actrices ; rien ne lui révélait les temples de ces débauches qu’elle imaginait fermés par un mot magique, comme la caverne des Mille et une Nuits et ces catacombes de Rome, où s’accomplissaient secrètement les mystères d’une religion persécutée.

Ses parents, petits bourgeois, ne pouvaient lui faire connaître aucun de ces hommes en vue dont les noms bourdonnaient dans sa tête ; et, désespérée, elle songeait à s’en retourner, quand le hasard vint à son aide...."

1882 - Contes divers

Pétition d'un viveur malgré lui - Le gâteau - Souvenir - Le saut du berger - Vieux objets - L'aveugle - Magnétisme - Conflits pour rire - En voyage - Un bandit corse - Rencontre - La veillée - Rêves - Autres temps - Confessions d'une femme - Clair de lune - Un drame vrai - Voyage de noce - Une passion - Correspondance - Un vieux - Un million - Le baiser - Ma femme - Rouerie - Yveline Samoris .

YVELINE SAMORIS -

"La comtesse Samoris.

– Cette dame en noir, là-bas ?

– Elle-même, elle porte le deuil de sa fille qu’elle a tuée.

– Allons donc ! Que me contez-vous là ?

– Une histoire toute simple, sans crime et sans violences.

– Alors quoi ?

– Presque rien. Beaucoup de courtisanes étaient nées pour être des honnêtes femmes, dit-on ; et beaucoup de femmes dites honnêtes pour être courtisanes, n’est-ce pas ? Or, Mme Samoris, née courtisane, avait une fille née honnête femme, voilà tout.

– Je comprends mal.

– Je m’explique :

La comtesse Samoris est une de ces étrangères à clinquant comme il en pleut des centaines sur Paris, chaque année. Comtesse hongroise ou valaque, ou je ne sais quoi, elle apparut un hiver dans un appartement des Champs-Élysées, ce quartier des aventuriers, et ouvrit ses salons au premier venant, et au premier venu. J’y allai. Pourquoi ? direz-vous. Je n’en sais trop rien. J’y allai comme nous y allons tous, parce qu’on y joue, parce que les femmes sont faciles et les hommes malhonnêtes. Vous connaissez ce monde de flibustiers à décorations variées, tous nobles, tous titrés, tous inconnus aux ambassades, à l’exception des espions. Tous parlent de l’honneur à propos de bottes, citent leurs ancêtres, racontent leur vie, hâbleurs, menteurs, filous, dangereux comme leurs cartes, trompeurs comme leurs noms, l’aristocratie du bagne enfin.

J’adore ces gens-là. Ils sont intéressants à pénétrer, intéressants à connaître, amusants à entendre, souvent spirituels, jamais banals comme des fonctionnaires publics. Leurs femmes sont toujours jolies, avec une petite saveur de coquinerie étrangère, avec le mystère de leur existence passée peut-être à moitié dans une maison de correction. Elles ont en général des yeux superbes et des cheveux invraisemblables. Je les adore aussi.

Mme Samoris est le type de ces aventurières, élégante, mûre et belle encore, charmeuse et féline ; on la sent vicieuse jusque dans les moelles. On s’amusait beaucoup chez elle, on y jouait, on y dansait, on y soupait… enfin on y faisait tout ce qui constitue les plaisirs de la vie mondaine. Et elle avait une fille, grande, magnifique, toujours joyeuse, toujours prête pour les fêtes, toujours riant à pleine bouche et dansant à corps perdu. Une vraie fille d’aventurière. Mais une innocente, une ignorante, une naïve, qui ne voyait rien, ne savait rien, ne comprenait rien, ne devinait rien de tout ce qui se passait dans la maison paternelle.

« Comment le savez-vous ? »

Comment je le sais ? C’est plus drôle que tout. On sonne un matin chez moi, et mon valet de chambre vint me prévenir que M. Joseph Bonenthal demande à me parler...."

1883 - Clair de lune

Clair de lune - Un coup d'Etat - Le loup - L'enfant - Conte de Noël - La reine Hortense - Le pardon - La légende du Mont Saint-Michel - Une veuve - Mademoiselle Cocotte - Les bijoux - Apparition - La porte - Le père - Moiron - Nos lettres - La nuit

CLAIR DE LUNE

"" Il portait bien son nom de bataille, l’abbé Marignan. C’était un grand prêtre maigre, fanatique, d’âme toujours exaltée, mais droite. Toutes ses croyances étaient fixes, sans jamais d’oscillations. Il s’imaginait sincèrement connaître son Dieu, pénétrer ses desseins, ses volontés, ses intentions.

Quand il se promenait à grands pas dans l’allée de son petit presbytère de campagne, quelquefois une interrogation se dressait dans son esprit : « Pourquoi Dieu a-t-il fait cela ? » Et il cherchait obstinément, prenant en sa pensée la place de Dieu, et il trouvait presque toujours. Ce n’est pas lui qui eût murmuré dans un élan de pieuse humilité : « Seigneur, vos desseins sont impénétrables ! » Il se disait : « Je suis le serviteur de Dieu je dois connaître ses raisons d’agir, et les deviner si je ne les connais pas. »

Tout lui paraissait créé dans la nature avec une logique absolue et admirable. Les « Pourquoi » et les « Parce que » se balançaient toujours. Les aurores étaient faites pour rendre joyeux les réveils, les jours pour mûrir les moissons, les pluies pour les arroser, les soirs pour préparer au sommeil et les nuits sombres pour dormir.

Les quatre saisons correspondaient parfaitement à tous les besoins de l’agriculture ; et jamais le soupçon n’aurait pu venir au prêtre que la nature n’a point d’intentions et que tout ce qui vit s’est plié, au contraire, aux dures nécessités des époques, des climats et de la matière.

Mais il haïssait la femme, il la haïssait inconsciemment, et la méprisait par instinct. Il répétait souvent la parole du Christ : « Femme, qu’y a-t-il de commun entre vous et moi ? » et il ajoutait : « On disait que Dieu lui-même se sentait mécontent de cette œuvre-là. » La femme était bien pour lui l’enfant douze fois impure dont parle le poète. Elle était le tentateur qui avait entraîné le premier homme et qui continuait toujours son œuvre de damnation, l’être faible, dangereux, mystérieusement troublant. Et plus encore que leur corps de perdition, il haïssait leur âme aimante. Souvent il avait senti leur tendresse attachée à lui et, bien qu’il se sût inattaquable, il s’exaspérait de ce besoin d’aimer qui frémissait toujours en elles. Dieu, à son avis, n’avait créé la femme que pour tenter l’homme et l’éprouver. Il ne fallait approcher d’elle qu’avec des précautions défensives, et les craintes qu’on a des pièges. Elle était, en effet, toute pareille à un piège avec ses bras tendus et ses lèvres ouvertes vers l’homme...."

L'abbé Marignan, curé de campagne aux mœurs sévères et d'une austérité farouche, apprend avec une violente indignation que sa nièce a un amoureux. Un soir, il sort dans l'intention de surprendre les deux jeunes gens dans leur promenade romantique, mais la vue d'un merveilleux clair de lune, emplissant la nuit d'un charme poétique incomparable et qui semble répandre sur la campagne endormie d'amoureux effluves, apaise sa colère et incline son âme à une indulgente compréhension.

" Tout le jour, il demeura muet, gonflé d’indignation et de colère. À sa fureur de prêtre, devant l’invincible amour, s’ajoutait une exaspération de père moral, de tuteur, de chargé d’âme, trompé, volé, joué par une enfant ; cette suffocation égoïste des parents à qui leur fille annonce qu’elle a fait, sans eux et malgré eux, choix d’un époux.

Après son dîner, il essaya de lire un peu, mais il ne put y parvenir ; et il s’exaspérait de plus en plus. Quand dix heures sonnèrent, il prit sa canne, un formidable bâton de chêne dont il se servait toujours en ses courses nocturnes, quand il allait voir quelque malade. Et il regarda en souriant l’énorme gourdin qu’il faisait tourner, dans sa poigne solide de campagnard, en des moulinets menaçants. Puis, soudain, il le leva, et, grinçant des dents, l’abattit sur une chaise dont le dossier fendu tomba sur le plancher.

Et il ouvrit sa porte pour sortir ; mais il s’arrêta sur le seuil, surpris par une splendeur de clair de lune telle qu’on n’en voyait presque jamais. Et comme il était doué d’un esprit exalté, un de ces esprits que devaient avoir les Pères de l’Église, ces poètes rêveurs, il se sentit soudain distrait, ému par la grandiose et sereine beauté de la nuit pâle.

Dans son petit jardin, tout baigné de douce lumière, ses arbres fruitiers, rangés en ligne, dessinaient en ombre sur l’allée leurs grêles membres de bois à peine vêtus de verdure ; tandis que le chèvrefeuille géant, grimpé sur le mur de sa maison, exhalait des souffles délicieux et comme sucrés, faisait flotter dans le soir tiède et clair une espèce d’âme parfumée. Il se mit à respirer longuement, buvant de l’air comme les ivrognes boivent du vin, et il allait à pas lents, ravi, émerveillé, oubliant presque sa nièce.

Dès qu’il fut dans la campagne, il s’arrêta pour contempler toute la plaine inondée de cette lueur caressante, noyée dans ce charme tendre et languissant des nuits sereines. Les crapauds à tout instant jetaient par l’espace leur note courte et métallique, et des rossignols lointains mêlaient leur musique égrenée qui fait rêver sans faire penser, leur musique légère et vibrante, faite pour les baisers, à la séduction du clair de lune.

L’abbé se remit à marcher, le cœur défaillant, sans qu’il sût pourquoi. Il se sentait comme affaibli, épuisé tout à coup ; il avait une envie de s’asseoir, de rester là, de contempler, d’admirer Dieu dans son œuvre...."

1883 - Contes de la Bécasse

« La Bécasse » (Le Gaulois, 5 décembre 1882) - « Ce cochon de Morin » (Gil Blas, 21 novembre 1882) - « La Folle » (Le Gaulois, 5 décembre 1882) - « Pierrot » (Le Gaulois, 9 octobre 1882) - « Menuet » (Le Gaulois, 20 novembre 1882) - « La Peur » (Le Gaulois, 23 octobre 1882) - « Farce normande » (Gil Blas, 8 août 1882) - « Les Sabots » (Gil Blas, 21 janvier 1883) - « La Rempailleuse » (Le Gaulois, 1er septembre 1882) - « En mer » (Gil Blas, 12 février 1883) - « Un Normand » (Gil Blas, 10 octobre 1882) - « Le Testament » (Gil Blas, 7 novembre 1882) - « Aux champs » (Le Gaulois, 31 octobre 1882) - « Un coq chanta » (Gil Blas, 5 juillet 1882) - « Un fils » (sous le titre « Père inconnu », Gil Blas, 19 avril 1882) - « Saint Antoine » (Gil Blas, 3 avril 1883) - « L'Aventure de Walter Schnaffs » (Le Gaulois, 11 avril 1883)

Un des recueils de contes les plus connus de Maupassant, dans lequel la farce est très présente, une farce souvent cruelle (comme la chasse qui est un thème important de ces contes), illustrant «les fortes brutalités" de la nature ou des hommes.

A priori, l’œuvre peut sembler n’être qu’un assemblage sans cohérence de textes. De chasse, il est peu question. On songe pourtant aux Mémoires d’un chasseur de Tourguéniev que Maupassant connaissait et admirait. Surtout, le récit liminaire met en scène un vieux chasseur auquel ses amis viennent raconter différentes histoires. La Normandie – pays de Caux et pays d’Auge – en constituera le cadre essentiel. Ainsi, d’un récit à l’autre, une ligne se dessine. Celle des peurs et des obsessions de Maupassant – angoisses de la mort et de la folie, de la sexualité et d’un monde âpre, dur, difficile aux humbles, à ceux qui méritent compassion ou pitié même lorsqu’ils se révèlent insupportables ou ridicules. Dans «Ce cochon de Morin», est contée l'histoire d'un mercier arrêté pour outrage aux bonnes mœurs après avoir embrassé de force une jeune fille dans un train. Dans «Aux champs», deux familles de paysans pauvres, les Tuvache et les Vallin, vivent côte à côte et élèvent ensemble leurs enfants. Un jour, un riche couple de citadins propose d'abord aux Tuvache, puis aux Vallin, d'adopter l'un de leurs fils moyennant dédommagement financier. Les Tuvache refusent ; les Vallin acceptent...

1883 – Une Vie

"La vie, voyez-vous, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit". - Le premier roman de Maupassant raconte l'histoire de Jeanne Le Perthuis des Vauds, jeune femme sensible et romanesque, depuis sa sortie du couvent. Accablée par un mariage malheureux (le vicomte Julien de Lamare qu'elle a épousé se révèle rapidement volage et calculateur), ayant perdu un à un tous ses proches (son époux est assassiné par un mari jaloux, elle élève seule son fils qui à dix-huit ans s'enfuit en Angleterre et la ruine), Jeanne fait, au terme de son existence, le bilan d'une vie qui ne lui laisse que regrets et amertume. La mort de ses parents la conduit au bord de la folie que seuls la fidélité de sa bonne et les quelques souvenirs des jours heureux parviennent à endiguer.

"On se taisait ; les esprits eux-mêmes semblaient mouillés comme la terre. Petite mère, se renversant, appuya sa tête et ferma les paupières. Le baron considérait d’un oeil morne les campagnes monotones et trempées. Rosalie, un paquet sur les genoux, songeait de cette songerie animale des gens du peuple. Mais Jeanne, sous ce ruissellement tiède, se sentait revivre ainsi qu’une plante enfermée qu’on vient de remettre à l’air ; et l’épaisseur de sa joie, comme un feuillage, abritait son coeur de la tristesse. Bien qu’elle ne parlât pas, elle avait envie de chanter, de tendre au-dehors sa main pour l’emplir d’eau qu’elle boirait ; et elle jouissait d’être emportée au grand trot des chevaux, de voir la désolation des paysages, et de se sentir à l’abri au milieu de cette inondation.

Et, sous la pluie acharnée, les croupes luisantes des deux bêtes exhalaient une buée d’eau bouillante. La baronne, peu à peu, s’endormait. Sa figure, qu’encadraient six boudins réguliers de cheveux pendillants, s’affaissa peu à peu, mollement soutenue par les trois grandes vagues de son cou, dont les dernières ondulations se perdaient dans la pleine mer de sa poitrine. Sa tête, soulevée à chaque aspiration, retombait ensuite ; les joues s’enflaient, tandis que, entre ses lèvres entrouvertes, passait un ronflement sonore. Son mari se pencha sur elle, et posa doucement, dans ses mains croisées sur l’ampleur de son ventre, un petit portefeuille en cuir. Ce toucher la réveilla ; et elle considéra l’objet d’un regard noyé, avec cet hébétement des sommeils interrompus. Le portefeuille tomba, s’ouvrit. De l’or et des billets de banque s’éparpillèrent dans la calèche..."

1884 - Miss Harriet

« Miss Harriet » (sous le titre « Miss Hastings », Le Gaulois, 9 juillet 1883) - « L'Héritage » (La Vie militaire illustrée, du 15 mars au 26 avril 1884) - « Denis » (Le Gaulois, 2 juin 1883) - « L'Âne » (sous le titre « Le Bon Jour », Le Gaulois, 15 juillet 1883) - « Idylle » (Gil Blas, 12 février 1884) - « La Ficelle » (Le Gaulois, 25 novembre 1883) - « Garçon, un bock !... » (Gil Blas, 1er janvier 1884) - « Le Baptême » (Le Gaulois, 13 janvier 1885) - « Regret » (Le Gaulois, 4 novembre 1883) - « Mon oncle Jules » (Le Gaulois, 7 août 1883) - « En voyage » (Le Gaulois, 10 mai 1883) - « La Mère Sauvage » (Le Gaulois, 3 mars 1884)

MISS HARRIET

Dans "Miss Harriet", le personnage principal est une vieille fille anglaise excentrique qui vit en maison d'hôte sur la côte normande. Le narrateur, un peintre talentueux, fait sa connaissance et l'observe avec une tendresse amusée. Elle se prend pour lui d'une passion secrète dont la révélation aura des conséquences tragiques, elle finira par se suicider ...

L'école naturaliste dans toute son expression...

L'HERITAGE

"Bien qu’il ne fût pas encore dix heures, les employés arrivaient comme un flot sous la grande porte du Ministère de la marine, venus en hâte de tous les coins de Paris, car on approchait du jour de l’an, époque de zèle et d’avancements. Un bruit de pas pressés emplissait le vaste bâtiment tortueux comme un labyrinthe et que sillonnaient d’inextricables couloirs, percés par d’innombrables portes donnant entrée dans les bureaux.

Chacun pénétrait dans sa case, serrait la main du collègue arrivé déjà, enlevait sa jaquette, passait le vieux vêtement de travail et s’asseyait devant sa table où des papiers entassés l’attendaient. Puis on allait aux nouvelles dans les bureaux voisins. On s’informait d’abord si le chef était là, s’il avait l’air bien luné, si le courrier du jour était volumineux.

Le commis d’ordre du « matériel général », M. César Cachelin, un ancien sous-officier d’infanterie de marine, devenu commis principal par la force du temps, enregistrait sur un grand livre toutes les pièces que venait d’apporter l’huissier du cabinet. En face de lui l’expéditionnaire, le père Savon, un vieil abruti célèbre dans tout le ministère par ses malheurs conjugaux, transcrivait, d’une main lente, une dépêche du chef, et s’appliquait, le corps de côté, l’œil oblique, dans une posture roide de copiste méticuleux.

M. Cachelin, un gros homme dont les cheveux blancs et courts se dressaient en brosse sur le crâne, parlait tout en accomplissant sa besogne quotidienne : « Trente-deux dépêches de Toulon. Ce port-là nous en donne autant que les quatre autres réunis. » Puis il posa au père Savon la question qu’il lui adressait tous les matins : « Eh bien ! mon père Savon, comment va madame ? »

Le vieux, sans interrompre sa besogne, répondit : « Vous savez bien, monsieur Cachelin, que ce sujet m’est fort pénible. »

Et le commis d’ordre se mit à rire, comme il riait tous les jours, en entendant cette même phrase. La porte s’ouvrit et M. Maze entra. C’était un beau garçon brun, vêtu avec une élégance exagérée, et qui se jugeait déclassé, estimant son physique et ses manières au-dessus de sa position. Il portait de grosses bagues, une grosse chaîne de montre, un monocle, par chic, car il l’enlevait pour travailler, et il avait un fréquent mouvement des poignets pour mettre bien en vue ses manchettes ornées de gros boutons luisants.

Il demanda, dès la porte : « Beaucoup de besogne aujourd’hui ? » M. Cachelin répondit : « C’est toujours Toulon qui donne. On voit bien que le jour de l’an approche ; ils font du zèle, là-bas. » ...