- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- Welty

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Heller - Toole

- Naipaul

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

Oswald Spengler (1880-1936), "Der Untergang des Abendlandes" (1918, Le Déclin de l'Occident) - Ludwig Klages (1872-1956) - Elias Canetti (1905-1994) - ...

Last Update: 11/11/2016

C'est essentiellement à la fin du XIXe siècle qu'apparaissent les pensées du déclin. Le développement des sciences comme compréhension de l'univers cède à un relativisme qu'impose par exemple la crise de la physique. Les liens entre la science et le réal semble plus complexe qu'on ne pouvait se l'imaginer, la pratique scientifique va jusqu'à produire de l'inexpliqué. La rationalité cartésienne, l'enthousiasme des Lumières, l'idéal positiviste et scientiste du "progrès" laisse place à une sorte de nihilisme dans lequel l'homme se retrouve enserré dans un réseau de causalité dont il n'est plus le maître. Alors que Nietzsche fait entrer la conscience humaine dans le jeu des forces actives et réactives à l'oeuvre sans l'Univers, Freud décèle, derrière les mirages de la conscience, la puissance des processus inconscients. Toute l'histoire européenne de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, au travers des changements d'échelle des guerres, de l'exacerbation des luttes de classes, semble corroborer l'idée qu'une "civilisation" touche à sa fin. Les pensées de Gobineau (Essai sur l'inégalité des races humaines, 1853), de Spengler (Déclin de l'Occident, 1918), de Freud (Malaise dans la civilisation, 1930), de Husserl (Krisis, 1935) reposent sur l'idée commune d'une contingence historique en cours de dégradation. Ces pensées du déclin sont-elles transitoires ou ouvrent-elles malgré tout de nouveaux champs d'investigation et de réflexion repositionnant l'héritage philosophique de l'Occident dans des perspectives plus larges?

(Odilon Redon (1902) The boat - Sammlung Scharf-Gerstenberg - Staatliche Museen zu Berlin)

It was mainly at the end of the 19th century that the thoughts of decline began to appear. The development of science as an understanding of the universe gives way to a relativism imposed for example by the crisis of physics. The links between science and reality seem more complex than one could imagine, scientific practice goes so far as to produce unexplained. Cartesian rationality, the enthusiasm of the Enlightenment, the positivist and scientific ideal of "progress" gives way to a kind of nihilism in which man finds himself surrounded by a causal network of which he is no longer the master. While Nietzsche brings human consciousness into the game of active and reactive forces at work without the Universe, Freud detects the power of unconscious processes behind the mirages of consciousness. The whole European history of the late nineteenth and early twentieth centuries, through changes in the scale of wars and the exacerbation of class struggles, seems to corroborate the idea that a "civilization" is coming to an end.

A finales del siglo XIX empezaron a aparecer los pensamientos de decadencia. El desarrollo de la ciencia como comprensión del universo da paso a un relativismo impuesto, por ejemplo, por la crisis de la física. Los vínculos entre ciencia y realidad parecen más complejos de lo que uno podría imaginar, la práctica científica llega a producir inexplicablemente. La racionalidad cartesiana, el entusiasmo de el Siglo de las Luces, el ideal positivista y científico del "progreso", cede el paso a una especie de nihilismo en el que el hombre se encuentra rodeado de una red causal de la que ya no es dueño. Mientras que Nietzsche lleva la conciencia humana al juego de las fuerzas activas y reactivas que actúan sin el Universo, Freud detecta el poder de los procesos inconscientes detrás de los espejismos de la conciencia. Toda la historia europea de finales del siglo XIX y principios del XX, a través de los cambios en la escala de las guerras y la exacerbación de las luchas de clases, parece corroborar la idea de que una "civilización" está llegando a su fin.

Au début du XXe siècle, les artistes tendent à s'organiser en groupes et en mouvements homogènes, sur la base de théories communes sur la signification et la finalité de la production artistique. L'expressionnisme en est un premier exemple, se répandant très rapidement dans les pays de langue germanique entre 1900 et 1910, et reflétant, comme on le sait la crise des valeurs à laquelle l'Europe du capitalisme se trouve confrontée. Mais les artistes expressionnistes entendent tirer toutes les conséquences de cette crise et en utilisent les symboles et les instruments contre la société dite moderne qui se reconstruit alors.

Le symbolisme est d'une autre nature : partant du même constat que l'expressionnisme, les artistes représentatifs du symbolisme entendent trouver les moyens stylistiques propres à traduire l'extraordinaire complexité de l'esprit de cette nouvelle modernité en gestation.

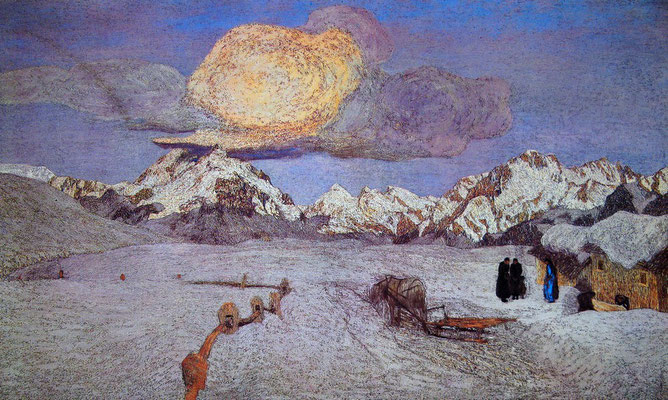

C'est en France principalement que ce mouvement s'impose : Redon, par exemple, en 1879, introduit dans ses oeuvres "une incertitude accolée à une certitude". Dans l'orientation qui est la nôtre, celle de l'impasse existentielle de la science ou de la foi de cette fin XIXe-début du XXe siècle, c'est dans quelques artistes allemands, autrichiens ou italiens que l'on rencontre les symptômes du déclin : une intelligibilité du monde et de l'homme laisse place aux sentiments essentiels que sont la force vitale, la fécondité, la souffrance, la peur de la mort.

(Odilon Redon (1905) The Green Death)

- Adolf Hiremy-Hirschl (1860-1933) - "Die Seelen am Acheron", 1889 - Belvedere, Wien

- Anselm Feuerbach (1829-1880) - "Médée", 1870 - Neue Pinakothek

- Giovanni Segantini (1858-1899) - "Die bösen Mütter", 1894 - Belvedere, Wien

Edmund Husserl (1859-1938), dans la "Crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale" (1935-1936, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie), assigne à la culture occidentale une finalité, l'élucidation par la phénoménologie du sens rationnel de l'humanité. Ce n'est que par ce biais que l'homme pourra s'affranchir des échecs ou des déformations du rationalisme et permettre une prise de conscience universelle de l'humanité. Le fondement de la crise de la culture rationnelle ne se trouve pas en effet dans le rationalisme lui-même, mais c'est parce que ce rationalisme devient naturalisme ou objectivisme, que l'esprit humain va se référer à un principe de réflexion qui acquiert d'autant plus de force qu'il lui semble extérieur : l'homme doit au contraire revenir vers lui-même pour échapper au nihilisme voire à la lassitude et reprendre en main sa vie intérieure.

Sigmund Freud (1856-1939), dans "Malaise dans la civilisation" (1930, Das Unbehagen in der Kultur) présente une analogie entre le processus de développement de l'individu et le processus de civilisation de l'humanité : dans les deux cas, on constate une agressivité retournée contre soi-même et une entrave à une satisfaction pulsionnelle qui vont entraîner une aggravation du sentiment de culpabilité. Cette agressivité résulte en fait de l'alliage entre des pulsions érotiques et des pulsions de mort. La pulsion de mort est la tendance de tout être vivant à retourner à un état inorganique. C'est la civilisation qui transforme les pulsions en aspirations sociales, culturelles, intellectuelles, mais le processus de civilisation porte en lui-même les germes d'un malaise profond et permanent : ce processus de civilisation s'exprime en effet en fin de compte comme une répression sociale des pulsions. Il en résulte une sentiment de frustration, de mal être endémique qui, en extrapolant, rendent ces civilisations "mortelles".

Ludwig Klages (1872-1956), dans son essai "Homme et Terre" (Mensch und Erde, 1913) évoque le "déclin de l'âme" comme la conséquence d'une culture envahie par la technique. Klages, dont la notoriéré repose sur sa formalisation de la graphologie, est alors représentatif de cette "philosophie de la vie" qui exerce une profonde influence en Allemagne qui, non seulement rejette la société technicisée qui s'établit, mais oppose à la vision rationnelle du monde une forme plus intuitive de la connaissance : cette connaissance a pour finalité d'appréhender la "vie", c'est-à-dire le fond irrationnel et créatif de la réalité. "Le corps vivant, écrit Ludwig Klages, est une machine dans la mesure où nous le saisissons et il demeure à jamais insaisissable dans la mesure où il est vivant. [...] De même que l’onde longitudinale n’est pas le son lui-même mais l’aspect quantifiable du support objectif du son, de même le processus physico-chimique dans le corps cellulaire n’est pas la vie elle-même de ce corps mais le résidu quantifiable de son support objectif." Mais, de plus, avec Klages, la critique de la rationalité prend la forme d'une critique de la civilisation.

Oswald Spengler (1880-1936)

L'oeuvre maîtresse de Spengler, "Le Déclin de l'Occident" (Der Untergang des Abendlandes ), se construit de 1918 à 1922, dans une période où l'effondrement du IIe Reich et le traité de Versailles laissent l'Allemagne en proie à la rancoeur. Spengler est représentatif de ces pensées du déclin qui, comparant les cultures aux êtres vivants, affirment la supériorité de la vie sur les valeurs et son irrémédiable cycle d'une évolution menant à la dégradation : la culture est destinée à s'épuiser. "Dans l'histoire, ce dont il s'agit est la vie, toujours et uniquement la vie, la race, la victoire de la volonté de puissance, non celle des vérités, des inventions ou de l'argent."

Spengler, fils de petit employé des postes, grandit dans une famille de Westphalie étrangère à la culture, étudia Schopenhaueur et Nietzsche, s'enthousiasma pour les grandes figures de l'Histoire, exerça quelques temps le métier de professeur de lycée et, dès qu'il put le faire, en 1911, cessa toute activité pour se consacrer à ses recherches, en solitaire. Il entendait en effet replacer son époque dans une perspective historique, et pour cela ne partageait pas la vision de Hegel, selon laquelle l'histoire était considérée comme un processus de progrès constant et régulé par des lois. Spengler en premier lieu se veut penseur global, la culture occidentale n'est pour lui qu'une culture avancée parmi d'autres cultures. Et cette culture est pour lui entrée dans le dernier stade d'une évolution qui lui est propre.

C'est en 1923 que Spengler publie la version définitive de son oeuvre; l'ensemble révèle une immense érudition et, sous des envolées parfois discutables, est riche d'intuitions fulgurantes. Aussi sa vision pessimiste de l'histoire et de la culture lui vaut d'emblée, en pleine république de Weimar, une immense notoriété.

Le Déclin de l'Occident. Esquisse d'une morphologie de l'histoire universelle

I. Forme et réalité

«Existe-t-il une logique de l'histoire? Y a-t-il, par-delà tout le fortuit et tout l'imprévisible des événements particuliers, une structure pour ainsi dire métaphysique de l'humanité qui soit essentiellement indépendante de tous les phénomènes visibles, populaires, spirituels et politiques de la surface? Qui soit au contraire la cause première de cette réalité de second ordre? Est-ce que les grands traits de l'histoire universelle n'apparaissent pas toujours au regard du clairvoyant sous une forme qui autorise des déductions? Et dans l'affirmative, à quoi se réduisent ces déductions? Est-il possible dans la vie même – car l'histoire humaine est l'ensemble des immenses courants vitaux que l'usage linguistique, pensée ou action, assimile déjà sans le vouloir, comme en étant la personne et le moi, à des individus, d'ordre supérieur appelés "antiquité", "culture chinoise" ou ""civilisation moderne" – de trouver les degrés qu'il faut franchir et de les franchir dans un ordre qui ne souffre point d'exception? Peut-être les concepts de naissance, de mort, de jeunesse, de vieillesse, de durée de la vie, qui sont à la base de tout organisme, ont-ils à cet endroit un sens strict que nul n'a encore pénétré? En un mot, y a-t-il, au fond de tout ce qui est historique, des formes biographiques primaires et universelles?

Le déclin de l'Occident, phénomène d'abord limité dans l'espace et le temps, comme le déclin de l'antiquité qui lui correspond, est, on le voit, un thème philosophique qui, si on l'entend dans sa gravité, implique en soi tous les grands problèmes de l'être.» (Editions Gallimard)

Le Déclin de l'Occident. Esquisse d'une morphologie de l'histoire universelle

II.Perspectives de l'histoire universelle

Dans ce deuxième volume, Spengler établit un lien historique entre les grandes civilisations et en dégage les conditions d'un pronostic sur l'avenir. Il commente sa théorie de l'évolution organique des cultures en comparant les époques spirituelles, - qui connaissent un cycle saisonnier, le printemps (éveil de l'âme), l'été (mûrissement de la conscience), automne (apogée de la création intellectuelle) et hiver (extinction) -, les époques culturelles et les époques politiques, qui toutes deux sont précédées d'une préhistoire à laquelle succèdent la "culture" proprement dite, puis la "civilisation". Spengler introduit une distinction entre "culture" et "civilisation" : toute culture est destinée à s'épuiser, la régression de sa force spirituelle et de sa capacité interprétative se traduit par l'avènement de la "civilisation".

Autre axe de rapprochement : les cultures, dont chacune forme un tout vivant autonome, privilégie soit un ordre formel, rationnel (apollinien), soit les forces vitales dans leur exubérance (dionysiaque). La culture occidentale, pour sa part, est "faustienne", toute entière vouée à une quête angoissée et indéfinie du savoir.

"Voyez le soir, au soleil couchant, comme les fleurs se ferment l’une après l’autre. Un sentiment d’angoisse et d’inquiétude énigmatique vous empoigne, au spectacle de cet être aveugle, fantastique, enchaîné au sol. La forêt muette, les prairies silencieuses, un buisson, un arbuste, sont inertes. Ils sont les jouets du vent. Le petit moucheron qui danse encore à la lumière du crépuscule, qui se dirige où il veut, lui seul est libre. Une plante n’est rien par elle-même. Elle forme une partie du paysage où le hasard l'a forcée de prendre racine. Le crépuscule, la fraîcheur, la clôture des corolles qui en résulte chez toutes les fleurs... ne sont, dans la nature, ni cause ni effet, ni accident ni acte, mais un fait naturel unique qui s’accomplit à côté, avec et dans la plante. L’individu-plante n’est pas libre d’attendre, de vouloir ou de choisir par soi. Mais un animal peut choisir. Il n’est pas lié à l'enchaînement du reste de la nature. Cet essaim de moucherons qui dansent encore sur la route, cet oiseau solitaire qui vole dans la nuit, ce renard qui épie un nid en rampant... sont de petits mondes en soi au sein d’un monde plus grand. Cet infusoire dans la goutte d’eau, où il mène une existence invisible à l’oeil nu, existence d’une seconde, dont le théâtre est un coin minuscule de cette gouttelette... est libre et indépendant en face de I ’univers entier. Mais ce chêne gigantesque, ou cette gouttelette est suspendue à une seule feuille, ne l’est pas.

Liberté et enchaînement : tel est le caractère fondamental, le dernier et le plus profond, de toute distinction entre l’être du végétal et l’être de l’animal. Mais le végétal seul est tout entier ce qu’il est. Dans la nature de l’animal, il y a un dualisme. Une plante n’est que plante, un animal est plante et quelque chose en sus. Ce troupeau qui se serre en tremblant devant le danger, cet enfant qui étreint sa mère en pleurant, ce croyant désespéré qui voudrait s’enfoncer dans le sein de son dieu : tous veulent retourner de l’être libre à l’être enchaîné, végétal, d'où ils sont sortis aux fins d’individuation. L’analyse microscopique d’une plante à fleurs nous montre, dans la graine, d'abord deux protophylles qui, plus tard, formeront et protégeront contre la lumière, vers laquelle elle sera tournée, la Jeune plante et ses organes de circulation et de reproduction; ensuite le drageon, sorte de prothophylle, qui indique l'incoercible destin de cette plante à devenir à son tour partie d'un paysage. Chez les animaux supérieurs, dès les premiers instants de leur individuation, nous assistons, d’une part, à la formation, par l’oeuf fécondé, d’un protophylle externe enveloppant le moyen et l’interne qui sont la base des organes ultérieurs de circulation et de reproduction, donc de l'élément végétal dans le corps animal; d'autre part, au détachement de ce protophylle du corps maternel et par conséquent du monde extérieur tout entier. Le protophylle externe est le symbole propre de l’être animal. Il distingue les deux espèces vivantes manifestées au cours de l’histoire géologique.

Nous avons deux jolis termes archaïques pour caractériser ces deux êtres : nous appelons la plante un cosmos, l’animal en outre, un microcosme relatif à un macrocosme. C’est en se dégageant de l’univers, de manière à pouvoir déterminer sa situation par rapport à lui, qu'un être vivant est devenu microcosme. Les astres mêmes sont enchaînés dans leur cours aux grands mouvements de rotation, mais ces petits univers se meuvent en liberté par rapport à un autre plus grand et ils ont pleinement conscience d’être entourés par lui. C'est ainsi que pour notre oeil, l’idée représentée par la lumière dans l’espace acquit pour la première fois le sens d’un corps. Nous éprouvons une certaine appréhension à attribuer aussi à la plante un corps proprement dit.

Tout cosmos porte la marque de la périodicité : il a un tact. Tout microcosme porte, au contraire, la marque de polarité qui s'exprime essentiellement dans le mot "contre"; il a une tension. Nous parlons couramment d’attention soutenue, de pensée tendue; mais tous les états conscients en général sont essentiellement des tensions : sens et objets, moi et toi, cause et effet, chose et attribut, tous sont tendus et étendus, et partout où se manifeste ce qu’on nomme, avec une savante ostentation, de la détente, on notera aussitôt, chez le microcosme vivant, une certaine lassitude et finalement le sommeil . Un homme qui sommeille, libéré de toute tension, n’est plus désormais qu’un être végétatif. Mais le tact cosmique est tout ce qui se peut paraphraser dans les termes de direction, temps, rythme, destin, nostalgie, depuis les piaffements d'un attelage de chevaux pur sang et la marche cadencée d'une armée triomphante, jusqu’à l'intelligence réciproque et muette de deux amants, à la finesse sentie dans une société de gens distingués, ou à l'oeil expert du psychologue, que j’ai déjà nommé ailleurs tact physionomique.

Ce tact des circulations cosmiques vit et agit aussi dans chaque microcosme libre de ses mouvements dans l’espace, il dissout parfois toutes ces tensions individuelles dans une harmonie unique qui est sentie de chacun. Quiconque a jamais suivi des yeux le vol d’un oiseau dans les airs et noté le rythme, toujours le même, de ses montées, de ses descentes, de ses détours et de sa disparition à l'horizon lointain, aura senti dans tous ces mouvements la sûreté de l’instinct végétal, du "il", du "nous", qui se passe de toute transition intellectuelle entre moi et toi. Tel est le sens des querelles d'amour ou guerrières entre hommes ou animaux; ainsi se cimente, sous le feu de l’ennemi, l’unité d’un régiment d’assaut; ainsi évolue tout à coup, devant un danger imminent, la foule incohérente qui se transforme en corps compact, pense et agit sur-le-champ, à l'aveuglette, d'une manière énigmatique, quitte à se dissoudre l’instant d’après. Ici plus de frontières microcosmiques. On tempête, on menace, on s’impatiente, on court, on vole, on fléchit, on se modère. Les membres s’entrelacent, le pied fait un bond, un cri unique résonne de la bouche de tous, un Destin unique règne sur tous. D’une somme de mondes minuscules est sortie subitement une unité parfaite.

La perception d’un tact cosmique s’appelle sentiment, celle de tensions microcosmiques sensation. Le terme ambigu de sensibilité a obscurci cette claire discrimination entre l’aspect général de la vie végétale et l’aspect particulier de la vie animale. On établirait

entre les deux un rapport plus profond en appelant l’une la vie des sexes, l’autre la vie des sens. La première porte le caractère de périodicité, de tact, jusque dans sa parfaite harmonie avec les grandes révolutions stellaires : rapports de la femme et de la lune, de la vie en général et de la nuit, du printemps ou des chaleurs. La seconde est faite de tensions : tension de la lumière sur l’objet éclairé, de la connaissance sur l'objet connu, de la douleur sur l’arme qui l’a causée. Chez les hommes supérieurs, chacune des deux vies a stigmatisé des organes spéciaux, dont le langage est d’autant plus clair que la forme en est parfaite. Nous possédons pour l’être cosmique deux organes de circulation : l’appareil sanguin et l’organe sexuel; pour la mobilité microcosmique deux organes de distinction : les sens et les nerfs. Il faut admettre qu'à l’origine, le corps entier était a la fois organe de circulation et organe du toucher. Le sang est pour nous le symbole du vivant. Il circule de la génération à la mort, en passant du corps de la mère dans celui de l’enfant, dans la veille comme dans le sommeil, sans fin et sans solution de continuité. Le sang des ancêtres coule à travers la chaîne des générations, reliées ainsi dans un vaste rapport de destin, de tact, de temps...

Nous voici donc en face de l'homme. Rien qui trouble désormais, dans son être éveillé sensible, la pure domination de l'œil. Bruits nocturnes, vent, respiration des animaux, parfum des plantes, toutes ses sensations se réduisent à une question d'origine et de direction du monde lumineux. Nous n'avons aucune idée du monde olfactif où le chien, premier compagnon de l'homme, range encore ses sensations visuelles. Nous ne savons rien du monde des papillons, dans les yeux de cristal desquels ne se dessine aucune image; nous ne savons rien de l'ambiance des animaux sensibles sans yeux. Seul l'espace visuel nous est resté! Et les fragments des autres mondes sensibles, sons, odeurs, chaleur, froid, y ont pris place comme «qualités» et «effets» d'objets lumineux. La chaleur vient du feu que nous avons vu, nous voyons la rose qui embaume l'espace lumineux, et nous parlons du son d'un violon. En ce qui concerne nos rapports avec les astres, nous nous contentons aussi de les regarder; ils rayonnent au-dessus de nos têtes et continuent leur marche visible. Les bêtes, et même les hommes primitifs, ont sans doute de ces astres des sensations claires d'un tout autre ordre, dont une partie nous est connue subsidiairement grâce aux observations scientifiques, mais dont l'autre est inaccessible pour nous.

Cette réduction de notre faculté sensible est en même temps approfondissement considérable. L'être éveillé humain n'est plus simple tension entre le corps et le monde ambiant. Il est devenu la vie resserrée dans les limites d'un champ lumineux. Le corps se

meut dans l'espace vu. Vivre en profondeur, c'est s'infiltrer violemment d'un centre lumineux dans des lointains visibles que nous appelons moi. «Moi» est un concept d'optique. La vie du moi sera désormais la vie sous le soleil, tandis que la nuit est apparentée à la mort. D'où un nouveau sentiment d'angoisse qui englobe tous les autres : la phobie de l'invisible, qu'on entend, qu'on sent, qu'on devine, ou qu'on voit dans ses effets sans l'apercevoir lui-même. Les animaux connaissent d'autres formes d'angoisse tout à fait énigmatiques pour nous; car la peur même du silence, que le naïf et l'enfant veulent dissiper ou interrompre en faisant du bruit ou en parlant très fort, est en train de disparaître chez l'homme plus avancé. Mais la phobie de l'invisible est la marque spécifique de toute religiosité chez l'homme. Les divinités sont des réalités lumineuses pressenties, représentées, contemplées. «Dieu invisible» est le dernier mot de la transcendance humaine. L'au-delà est situé à la frontière du monde lumineux; la Rédemption libère l'homme de la magie de la lumière et de ses effets réels. ..." (traduction M.Tazerout, 1948)

Les illusions historiques de l'Occident - Selon Oswald Spengler, les historiens occidentaux sont victimes d'un préjugé en ceci qu'ils prennent pour histoire universelle leur image de l'univers, et non celle de l'humanité ...

"En effet - qu`est-ce que l'histoire universelle ? Une idée organisée du passé, sans doute un postulat intérieur, l'expression d'un sentiment de la forme. Mais un sentiment, si définí soit-il, n'est pas encore une forme réelle, et aussi sûrement que nous vivons et sentons l'histoire universelle, que nous croyons la dominer dans sa forme avec la plus entière certitude, aussi sûrement aussi nous ne connaissons d'elle, même aujourd'hui, que des formes, mais non la forme, contre-image de notre vie intérieure.

Assurément, ceux qu'on interroge sont tous convaincus qu'ils pénètrent clairement, d'un coup d`œil, dans la forme intérieure de l'histoire. Cette illusion repose sur ce fait que personne n'y a réfléchi sérieusement, qu'on doute encore beaucoup moins de son savoir parce qu'on ne pressent pas la qualité considérable de doutes qui peuvent s'élever à cet endroit. En fait, l'image de l'histoire universelle est une possession spirituelle sans examen que même les historiens cle profession se transmettent d'une génération à l'autre sans jamais l'accompagner de cette petite portion de scepticisme qui, depuis Galilée, analyse et approfondit notre image innée de la nature.

Antiquité - Moyen Age - Temps modernes : voilà le schéma d'une incroyable indigence qui exerce sur notre pensée historique un pouvoir absolu, voilà le non-sens qui nous a toujours empêchés de saisir exactement dans ses rapports avec l'histoire totale de l'humanité supérieure la position véritable, le rang, la forme et surtout la durée de ce petit monde fragmentaire qui depuis l'Empire germanique se développe sur le sol de l'Europe occidentale. Les cultures à venir pourront â peine croire qu'un plan aussi simpliste, rendu encore chaque siècle plus impossible par son cours rectiligne et ses proportions insensées, qui lui interdisent toute intégration naturelle de domaines acquis récemment à la

lumière de notre conscience historique, se soit maintenu quand même sans secousse sérieuse. Car les protestations ne signifient rien que les historiens ont, de longue date, accoutumé d'élever contre ce schéma. Elles n'ont fait qu'estomper, sans le remplacer, l'unique plan existant. On a beau parler de moyen âge grec et d'antiquité germanique, ce n`est pas ainsi qu'on arrivera à une image claire et intérieurement nécessaire, où la Chine et le Mexique, les royaumes d'Axum et des Sassanides trouveront une place organique. De même, en transférant le point initial des "Temps modernes" des Croisades à la Renaissance et de là au début du XIXe siècle, on prouve seulement qu'on tient le schéma lui-même pour intangible.

(...)

On choisit un paysage unique et on décrète qu'il sera le centre d'un système historique. Ici est le soleil central. D'ici se diffuse la vraie lumière qui éclaire tous les événements historiques. D'ici, comme d'un point perspectif, on en peut mesurer la signification. Mais en réalité, c'est ici l'orgueil qui parle, orgueil de l'Europe en occidental qu'aucun scepticisme n'arrête et qui déroule dans son esprit ce fantôme d' "Histoire universelle".

(...)

J'appelle ce schéma, familier à l'Européen d'Occident, qui fait mouvoir les hautes cultures autour de nous comme autour d'un centre de tout événement historique, système ptolémaïque de l'histoire, et je considère comme une découverte copernicienne sur le terrain de l'histoire l'introduction, dans ce livre, d'une doctrine destinée à remplacer celle de Copernic et qui ne donne, en aucune manière, à l'Antiquité et à l'Occident une place privilégiée à côté de l'Inde, de Babylone, de la Chine, de l'Égypte, de la culture arabe et mexicaine - univers particuliers du Devenir qui pèsent un poids égal dans la balance de l'Histoire et qui l'emportent souvent, par la grandeur de conception psychique, par la vigueur de croissance, sur la culture antique...."

Culture et civilisations - Née d'un élan profond, toute culture tend à se figer en civilisation, c'est-à-dire à mourir....

"Les cultures sont des organismes. L'histoire universelle est leur biographie générale. L'histoire gigantesque de la culture chinoise ou antique est, morphologiquement, l'exact pendant de la petite histoire de l'homme en particulier, d`un animal, d'un arbre ou d'une fleur. Pour le regard faustien, ce n'est point une sommation, c'est une expérience. Et si l'on veut apprendre à connaître la forme intérieure partout répétée, la méthode est toute préparée, depuis déjà très longtemps, dans la morphologie comparée des animaux et des plantes.

Dans le destin des cultures particulières qui se succèdent, grandissent l'une près de I'autre, se touchent, s'éclipsent, s'étouffent mutuellement, s'épuise la matière de toute l'histoire humaine. Et si l'esprit passait en revue leurs formes, qui n'ont été jusqu'à présent que trop profondément enfouies sous l'enveloppe superficielle d'une triviale et persistante "histoire de l'humanité", il découvrirait nécessairement la forme originelle de la culture dépouillée de sa gangue et des éléments de confusion, et servant de forme idéale àla base de toute culture particulière.

(...)

Une culture naît au moment où une grande âme se réveille, se détache de l'état psychique primaire d'éternelle enfance humaine, forme issue de l'informe, limite et caducité sorties de l'infini et de la durée. Elle croît sur le sol d'un paysage exactement délimitable, auquel elle reste liée comme la plante. Une culture meurt quand l'âme a réalisé la somme entière de ses possibilités sous la forme de peuples, de langues, de doctrines religieuses, d'arts, d'Etats, de sciences, et qu'elle retourne ainsi à l'état psychique primaire. Mais son être vivant, cette succession de grandes époques qui marquent à grands traits précis son accomplissement progressif, est une lutte très intime et passionnée pour la conquête de l'idée sur les puissances extérieures du chaos et sur l'instinct intérieur où ces puissances se sont réfugiées avec leur rancune. Ce n'est pas seulement l'artiste qui lutte contre la résistance de la matière et contre la destruction de l`idée en lui. Chaque culture se trouve dans un rapport profondément symbolique et quasi mystique avec la matière étendue, avec l'espace où elle veut, par lequel elle veut se réaliser. Quand le but est atteint et l'idée achevée, que la quantité totale des possibilités intérieures s'est réalisée au dehors, la culture se fige brusquement, elle meurt, son sang coule, ses forces se brisent - elle devient civilisation. C'est ce que nous sentons et entendons par les mots égyptianisme, byzantinisme, mandarinisme. Arbre gigantesque rongé par le temps dans la forêt vierge, elle peut tendre encore ainsi durant des siècles et des millénaires ses branches vermoulues. Nous le voyons en Chine, dans l'Inde et le monde islamique. De même, la civilisation antique monta comme un géant à l'époque impériale avec une apparence de sève et de force juvénile, tandis qu'elle puisait l'air et la lumière â la jeune culture arabe de l'Orient.

C'est le sens de tous les déclins dans l'histoire- le sens de l'accomplissement intérieur et extérieur, celui de la fin qui menace toutes les cultures vivantes; - parmi ces déclins, le plus distinct, celui de « l'antiquité », s'étale à grands traits sous nos yeux, tandis qu'en nous et autour de nous, nous suivons clairement à la trace les premiers symptômes de notre événement, absolument semblable au premier par son cours et sa durée et appartenant aux premiers siècles du prochain millénaire, le « déclin de l'Occident ». ...

"Jamais aucun ouvrage de philosophie n'a eu auparavant un succès aussi impressionnant. Il a été traduit presque dans toutes les langues et lu par un public de lecteurs très diversifié - philosophes, savants, historiens, politiciens, étudiants, professeurs, hommes d'affaires et hommes de la rue. Quelle a été la raison de ce succès sans précédent? Quel a été l'attrait magique que ce livre a pu exercer sur l'esprit de ses lecteurs ? Cela paraîtra peut-être paradoxal, mais la raison du succès de Spengler réside selon moi dans le titre plus que dans le contenu de son ouvrage. Son titre, Le déclin de l'Occident, a été une étincelle électrique qui a enflammé l'imagination des lecteurs. Ce livre a en effet été publié en juillet 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale. À cette époque, beaucoup de monde sinon tout le monde avait eu le sentiment que quelque chose avait été brisé dans la culture occidentale que tous aimaient. Le livre de Spengler exprima ce malaise général d'une façon nette et tranchée..."

L'ouvrage de Spengler eut une énorme influence, rappelle Ernst Cassirer (Le Mythe de l'Etat, 1945) à une époque qui, à l'aube des années 1930 et avant la

prise de pouvoir par le nazisme, participe d'un nouveau climat politique et social : les vieux démons de la pensée mythique s'imposent face à la pensée rationnelle. Dans presque toutes les

mythologies, rappelle Cassirer, "on a affaire à l'idée d'une destinée inévitable, inexorable et irrévocable", et l'ouvrage de Spengler affirme que l'avènement, le déclin et la chute des

civilisations ne dépendait pas des prétendues lois de la nature, mais la force motrice de l'histoire réside dans un pouvoir supérieur, le pouvoir du destin. La naissance d'un univers

culturel, écrira Spengler, est toujours un acte mystique, un décret du destin...

Mais, ajoute Cassirer, est-il toutefois possible de relier l'œuvre de Spengler aux prophéties politiques qui ont suivi? Peut-on mettre ces deux

phénomènes sur le même niveau? Si Spengler a parlé du déclin de l'Occident, "il a été fondamentalement un conservateur ainsi qu'un admirateur et un apologiste des vieux idéaux prussiens; le

programme des "hommes nouveaux" n'a jamais rien éveillé chez lui. Cela n'a pas empêché néanmoins son œuvre de devenir l'une des œuvres pionnières du national-socialisme", l'idée, dangereuse

en soi, que puisque la civilisation est morte, il faut "repartir de zéro en utilisant toutes nos possibilités pour créer un monde nouveau et devenir les souverains du

monde..."

Quand en 1939, à la vieille d'une des époques les plus brutales de l'histoire de l'espèce humaine, Norbert Elias, immense sociologue et historien germano-britannique, a mis en lumière de manière mémorable le concept de "processus de civilisation", il entend mettre en lumière non pas tant l'élimination de l'agressivité, de la violence et de la coercition illégitime de la vie humaine, ce qu'il jugeait sans doute totalement utopique, ajoutera Zygmunt Bauman, mais le fait de rendre "invisible" cette violence continue, de la soustraire à la vue des personnes devenues "civilisées", d'exclure des lieux les plus publiques ou institutionnels, agressivité, violence et coercition illégitime, et d'en transférer la charge sur des catégories de personnes dites "inférieures", exclues à toutes fins pratiques de la "société civilisée". Les efforts pour y parvenir sont allés de pair avec l'élimination des comportements identifiés, évalués et condamnés comme barbares, frustes, grossiers. Mais à peiner explicitée et dénoncée, la violence a rompu toutes les digues, l'histoire offrait un revirement soudain, et Oswald Spengler pouvait à juste titre évoquait la "chute" de toute la civilisation occidentale. Depuis, la violence, la coercition et l'oppression sont devenus des modes récurrents de résolution des conflits...

Elias Canetti (1905-1994), "Masse und Macht" (Masse et puissance, 1959)

Né en 1905 en Bulgarie, de parents juifs espagnols, étudiant à Zurich, Francfort et Vienne, mais réfugié depuis 1938 en Angleterre où il achève son grand ouvrage en 1959, Elias Canetti appartient à cette génération d'intellectuels européens qui ont vécu dans leur existence propre guerres mondiales et révolutions, fascismes et national-socialisme, et qui ont su déceler, dans le déferlement des masses traversées par une dialectique de l'ordre et du commandement, la permanence d'archaïsmes dont la raison ne suffit pas à rendre compte parce qu'ils ne relèvent d'aucune de nos catégories historiques traditionnelles. Canetti s'empare d'une intuition brutale, profonde, et commence par s'abandonner à la révélation d'une évidence - la conjuration panique de tout ce qui, en l'homme, menace de le détruire, et d'abord l'inconnu - pour élaborer progressivement une théorie des rapports qui unissent les phénomènes de masse à toutes les manifestations de la puissance. Poussée d'irrationnel? Explosion d'un fond primitif mal avoué? Résurgence d'un panique collectif jamais analysé? C'est tout cela à la fois : Masse et puissance.. (Editions Gallimard, traduction Robert Rovini)

"Il n'est rien que l'homme redoute davantage que le contact de l'inconnu. On veut voir ce qui va vous toucher, on veut pouvoir le reconnaître ou, en tout cas, le classer. Partout l'homme esquive le contact insolite. La nuit, et dans l'obscurité en général, l'effroi d'un contact inattendu peut s'intensifier en panique. Même les vêtements ne suffisent pas à garantir la sécurité; ils sont si faciles à déchirer, il est si facile de pénétrer jusqu'à la chair nue, lisse et sans défense de la victime. Toutes les distances que les hommes ont créées autour d'eux sont dictées par cette phobie du contact. On se verrouille dans des maisons où personne ne peut entrer, il n'est qu'en elles que l'on se sente à peu près en sécurité. La peur du cambrioleur ne vient pas seulement de ses intentions de rapine, elle est peur aussi de son surgissement soudain et inattendu dans le noir. La main déformée en griffe est le symbole toujours utilisé de cette angoisse. « Agresser ››, c'est d'abord « s'avancer vers ››, le contact inoffensif s'interprète ici comme attaque dangereuse, et c'est ce dernier sens qui finit par l'emporter. Une « agression » est un contact péjoratif. Cette aversion de tout contact ne nous quitte pas même quand nous nous mêlons aux gens. C'est cette phobie qui nous dicte notre manière d'évoluer dans la rue, parmi les passants, dans les restaurants, les trains et les autobus. Même là où nous nous tenons tout près des autres et pouvons les considérer, les jauger avec précision, nous évitons leur contact autant que faire se peut. Quand nous faisons le contraire, c'est qu'il en résulte pour nous un plaisir, et le rapprochement vient alors de nous-mêmes. La vivacité des excuses que l'on reçoit pour un contact involontaire, l'impatience avec laquelle on les attend, la réaction violente et qui peut aller jusqu'aux voies de fait si elles ne sont pas présentées, l'antipathie et la haine que l'on éprouve pour le «malfaiteur ››, même sans pouvoir être très sûr que c'est bien lui, voilà tout un nœud de réactions psychiques centrées sur le contact de l'inconnu qui, dans leur labilité et excitabilité extrêmes, montrent qu'il s'agit ici de quelque chose de très profond, dont l'insidieuse vigilance ne se relâche jamais, quelque chose qui ne quitte plus l'homme dès qu'il a fixé une bonne fois les limites de sa personne. Même le sommeil, dans lequel on est encore plus exposé, il n'est que trop facile de le troubler par une peur de ce genre. C'est dans la masse seulement que l'homme peut être libéré de cette phobie du contact. C'est la seule situation dans laquelle cette phobie s'inverse en son contraire. C'est la masse compacte qu'il faut pour cela, dans laquelle se pressent corps contre corps, mais compacte aussi dans sa disposition psychique, c'est-à-dire telle que l'on ne fait pas attention à qui vous « presse ». Dès lors que l'on s'est abandonné à la masse, on ne redoute plus son contact. Dans le cas idéal qu'elle représente, tous sont égaux entre eux. Aucune différence ne compte, pas même celle des sexes. Qui que ce soit qui vous presse, c'est comme si c'était soi-même. On l'éprouve comme on s'éprouve soi-même. Soudain, tout se passe comme à l'intérieur d'un même corps. Peut-être est-ce là une des raisons pour lesquelles la masse cherche à se resserrer si étroitement : elle veut éliminer aussi parfaitement que possible la phobie individuelle du contact. Plus les hommes se serrent fortement les uns contre les autres, plus ils sentent sûrement qu'ils n'ont pas peur l'un de l'autre. Ce renversement de la phobie du contact est typique de la masse. Le soulagement qui se répand en elle, et dont il sera encore question dans un autre contexte, atteint un degré d'une frappante intensité là où elle est le plus dense.

MASSE OUVERTE ET MASSE FERMÉE

Voici un phénomène aussi énigmatique qu'universel, la masse qui paraît subitement là où il n'y avait rien auparavant. Il se peut que quelques personnes se soient trouvées ensemble, cinq ou dix ou douze, pas plus. Rien n'est annoncé. ni attendu. Soudain tout est noir de monde. De toutes parts d'autres affluent, c'est comme si les rues n'allaient que dans une seule direction. Beaucoup ignorent ce qui s'est passé, les questions les laissent sans réponse; mais ils sont pressés d'être là où est le plus grand nombre. Il y a dans leur mouvement une résolution qui se distingue très bien de l'expression de curiosité banale. Le mouvement des uns, croirait-on, se communique aux autres, mais ce n'est pas seulement ça : ils ont un but. Lequel est donné avant qu'ils n'aient trouvé le moyen de l'exprimer : ce but est le noir le plus intense, l'endroit où sont rassemblés les gens en plus grand nombre. Il y aura beaucoup à dire sur cette forme extrême de masse spontanée. La où elle prend naissance, où est son vrai noyau, elle n'est pas aussi spontanée qu'elle en a l'air. Mais si l'on fait abstraction des cinq, dix ou douze personnes dont elle provient, elle l'est réellement partout ailleurs. Dès qu'elle est constituée, elle tend à augmenter. Cette tendance à s'accroître est la propriété première et dominante de la masse. Elle veut englober quiconque est à sa portée. Quiconque a figure humaine peut se joindre a elle. La masse naturelle est la masse ouverte : son accroissement ne connaît pas de limite, en principe. Elle ignore maisons, portes et serrures; ceux qui s'enferment à son approche lui sont suspects. « Ouvert ›› doit s'entendre ici à tous les sens, elle l'est partout et suivant toute direction.

La masse ouverte existe aussi longtemps qu'elle s'accroît. Sa désintégration commence dès qu'elle cesse de croître. Car la masse se désintègre aussi soudainement qu'elle a pris naissance. Sous cette forme spontanée, elle est une formation instable. Son ouverture, qui lui permet de s'accroître, est en même temps son danger. Elle est toujours vivement hantée d'un pressentiment de la désintégration qui la menace. Elle cherche justement a lui échapper par un accroissement rapide. Aussi longtemps qu'elle le peut, elle absorbe tout; mais c'est de tout absorber qui l'oblige à se désintégrer. A l'opposé de la masse ouverte, qui peut s'accroître à l'infini, qui est partout présente et provoque par là même un intérêt universel, se situe la masse fermée. Celle-ci renonce à s'accroître et s'attache surtout à durer. Ce qui frappe d'abord en elle est la limite. La masse fermée assure ses assises. Elle se donne son lieu en se limitant; l'espace qu'elle occupera lui est assigné. Il est comparable à un récipient dans lequel on verse un liquide, la quantité de liquide qu'il contient est connue. Les accès de cet espace sont comptés, on ne peut pas y pénétrer n'importe comment. La limite est respectée. Elle peut consister en pierre, en solides murs. Peut-être y faudra-t-il une formalité particulière cl'admission; peut-être y aura-t-il un droit déterminé à acquitter à l'entrée. Une fois que l'espace aura son plein, plus personne ne sera admis.

Même s'il déborde, l'essentiel restera la masse compacte dans l'espace clos, dont ceux du dehors ne font pas vraiment partie. La limite empêche un accroissement désordonné, mais elle est aussi un obstacle et un frein à la dispersion. Ce qu'elle sacrifie ainsi de possibilités d'augmentation, la masse le regagne en stabilité. Elle est protégée des interventions extérieures qui pourraient lui être hostiles et dangereuses. Mais ce sur quoi elle compte tout particulièrement, c'est la répétition. La perspective de se retrouver réunie permet à la masse de s'illusionner chaque fois sur sa dissolution. Le local l'attend, il est là pour elle, et tant qu'il sera là tous se retrouveront de la même manière. Cet espace leur appartient, même quand le flot le déserte, et c'est encore au temps de la marée haute que fait penser son vide.

LA DÉCHARGE

Le processus le plus important qui se déroule à l'intérieur de la masse est la décharge. Avant elle, la masse n'existe pas vraiment, c”est la décharge qui la constitue réellement. C'est l'instant où tous ceux qui en font partie se défont de leurs différences et se sentent égaux. Par ces différences, il faut surtout entendre celles qui sont imposées du dehors. Différences de classe, de condition et de fortune. En tant qu'individus, les hommes gardent toujours la conscience de ces différences. Elles leur pèsent lourdement, les contraignent avec une grande force à se distancer. L'homme occupe une place déterminée, sûre, et affirmant son droit à grands gestes efficaces, il écarte de lui tout ce qui lui vient trop près. Il s'y dresse comme un moulin à vent dans une plaine immense, expressif et animé; il n'y a rien jusqu'au moulin suivant. La vie telle qu'il la connaît est toute fondée sur les distances, la maison dans laquelle il enferme ses biens et lui-même, la situation qu'il occupe, la condition qu'il ambitionne, rien ne sert qu°à créer, consolider et augmenter des distances. La liberté de tout élan profond de l'un à l'autre est interceptée. Les mouvements spontanés dans un sens et dans l'autre se tarissent comme dans un désert. Nul ne peut accéder au voisinage de l'autre, nul à son altitude. Dans tous les domaines de la vie, des hiérarchies solidement établies n'autorisent personne à s'approcher d'un supérieur, ni à s'abaisser jusqu'à un inférieur si ce n'est en apparence. Dans des sociétés différentes, ces distances établissent différemment leur équilibre. Dans certaines l'accent porte sur les différences de naissance, dans d'autres sur les différences de métier ou de fortune. Il n'importe pas ici de'caractériser ces hiérarchies dans le détail. L'essentiel, c'est qu'elles existent partout, qu'elles s'insinuent partout dans la conscience des hommes et déterminent définitivement leur comportement mutuel. La satisfaction d'occuper un rang plus élevé dans la hiérarchie ne compense pas la perte de liberté de mouvement. Dans ses distances, l'homme se fige et s'assombrit. Ce sont des fardeaux auxquels il est attelé sans pouvoir bouger de place. Il oublie que c'est lui-même qui s'en est chargé, et il aspire à en être délivré. Mais comment s'en libérerait-il tout seul? Quoi qu'il puisse faire, et si résolument que ce soit, il se trouvera toujours mêlé aux autres qui rendront vains ses efforts. Aussi longtemps qu'ils maintiendront leurs distances, il ne se sera pas rapproché d'eux si peu que ce soit. C'est seulement tous ensemble qu'ils peuvent se libérer de leurs charges de distance. C'est exactement ce qui se produit dans la masse. Dans la décharge, ils rejettent ce qui les sépare et se sentent tous égaux. Dans cette compacité où il ne reste guère de place entre eux, où un corps presse l'autre, chacun est aussi proche de l'autre que de soi-même. Soulagement immense. C'est pour jouir de cet instant heureux où nul n'est plus, n'est meilleur que l'autre, que les hommes deviennent masse. Mais le moment de la décharge, si désiré et si heureux, recèle son propre danger. Il souffre d'une illusion fondamentale : ces hommes qui se sentent soudain égaux ne sont devenus égaux ni réellement ni pour toujours. Ils retournent dans leurs maisons séparées, se couchent dans leurs lits. Ils conservent leurs biens, ne renoncent pas à leur nom. Ils ne rejettent pas les leurs. Ils n'échappent pas à leur famille. Il faut des conversions d'un genre plus sérieux pour que les hommes sortent de leurs liens anciens et entrent dans de nouvelles relations. Ces sortes-là d'associations, qui ne peuvent, de par leur nature, admettre qu'un nombre limité de membres et sont obligées d'assurer leur existence par des règles inflexibles, je les appelle cristaux de masse. Il sera encore largement question de leur fonction. Mais quant à la masse elle-même, elle se désintègre. Elle sent qu'elle va se désintégrer. Elle en a peur. Elle ne peut subsister que si le processus de décharge se prolonge, sur de nouvelles personnes qui se joignent à elle. Seul l'accroissement de la masse empêche ceux qui la constituent de revenir sous le joug de leurs fardeaux privés...."