- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- Welty

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Heller - Toole

- Naipaul

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

Tanizaki Jun-ichirô (1886-1965), "Shisei" (Le Tatouage, 1911), "Chijin no ai" (L'Amour d'un idiot, 1924), "Tade kuu Mushi" (Le Goût des orties, 1928), "Mômoku monogatari" (Le Récit d'un aveugle, 1931), "Sasame-Yuki" (Les Quatre Soeurs, 1943-1948), "Kagi" (La Confession impudique, 1956) - ...

Last Update: 11/11/2016

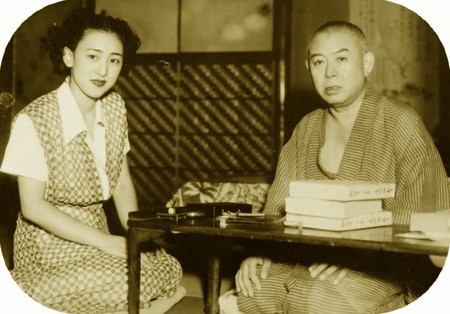

Au cours du demi-siècle qui a suivi sa mort en 1965, le "diabolique" Tanizaki Jun’ichirō est l’un des écrivains japonais les plus lus et les plus étudiés du XXe siècle. Grâce à une bibliographie magistrale, nous savons qu’en l’an 2000 près de quatre-vingts de ses œuvres avaient été traduites dans au moins dix-sept langues occidentales (avec le français, l’italien et l’anglais en tête), dont plusieurs plus d’une fois, et au moins vingt-deux de ses histoires ont été réalisées en film, certaines plusieurs fois, et pas seulement pour le public japonais...

Jun'ichirō Tanizaki (1886-1965) et Akutagawa Ryūnosuke (1892-1927) sont deux géants de la littérature japonaise moderne, ayant marqué l’ère Taishō (1912-1926) et le début de l’ère Shōwa. Bien qu’ils aient suivi des parcours et des styles différents, ils partagent bien des points communs : tous deux ont vécu une période de transformation radicale du Japon, avec une occidentalisation rapide sous l’ère Meiji et des tensions sociales sous l’ère Taishō, et tous deux ont observé avec scepticisme les effets de cette modernité sur l’âme japonaise, l’ambiguïté morale qui la sous-tendait et la tension, critique qu'il en résultait, entre tradition et occidentalisation. Akutagawa, dans "Rashōmon" et "Dans le fourré", met en scène des personnages piégés dans des dilemmes moraux, où la vérité et la justice sont relatives et contradictoires. Tanizaki, dans "Manji" ou "La Clef", joue de la manipulation psychologique et du désir. Le premier était un moraliste et un analyste de l’âme humaine, le second un esthète et un extraordinaire expérimentateur du désir humain. Tanizaki hésite entre fascination pour la modernité et nostalgie du Japon ancien. Dans "Éloge de l’ombre", il célèbre les beautés du clair-obscur et de la tradition japonaise, mais dans ses premiers romans (Naomi), il explore le fantasme de la femme occidentalisée et dominatrice. Tanizaki, surtout après 1930, préfèrera sublimer le Japon ancien, voyant dans le théâtre Nō, le kimono, la lumière tamisée et la sensualité du passé une forme de résistance contre l’Occident.

Jun-ichirô Tanizaki (1886-1965)

Peu d'écrivains ont, autant que Tanizaki, a-t-on dit, déconcerté la critique tout au long de leur carrière. On l'a dit diabolique, charlatan, pervers sexuel, masochiste, esthète décadent, et après sa mort, on a fini par s'accorder sur l'étiquette de "classique", ce qui, de nos jours ne veut rien dire tant nous avons perdu de connaissance, en littérature notamment. Né à Tôkyô, il vécut une enfance insouciante de fils de famille bourgeoise, avant d'entamer de brillantes études qui le mèneront en 1908 à la prestigieuse université impériale (université de Tôkyô), études qu'il devra interrompre en septembre 1910, à la suite de la ruine de son père. Mais déjà la même année il avait fait une entrée fracassante dans le monde des lettres en publiant, dans une revue qu'il venait de fonder avec quelques condisciples, une nouvelle qui parut scandaleuse, "Le Tatouage", un maître tatoueur grave sur le dos d'une belle courtisane l'image d'une monstrueuse araignée dont l'esprit s'empare de la belle, tant et si bien que l'artiste finira par tomber dans ses rets. Le style nerveux, la concision, le cynisme cruel de ce conte où le fantastique n'est qu'un symbole, étaient aussi éloignés du néo-romantisme larmoyant que du naturalisme verbeux qui se partageaient les faveurs du public japonais au cours de la première décennie de ce siècle.

Des débuts qui furent salués, paradoxalement, aussi bien par Nagai Kafû (1879-1959), le chef de file des naturalistes (les années 1902 et 1903 avaient marqué la découverte de Zola et du naturalisme français, dont l'influence sera très grande sur les écrivains japonais moderne), que par l'illustre médecin-romancier Mori Ogai (1822-1862), qui les pourfendait sans la moindre concession. Ce coup d'essai fut bientôt suivi par une série d'autres nouvelles, réunies en 1913 sous le titre significatif de l'une d'elles : "Le Diable" (Akuma).

C'est alors qu'apparaît un Tanizaki nattendu, avec "Le Souvenir de ma mère" (Haha wo Kohumki, 1919), récit d'un rêve dans lequel lui apparut l'ombre fugace de sa mère morte. Puis la passion du théâtre, et bientôt du cinéma encore balbutiant, va l'epporter : cela commence par la traduction de "L'Eventail de Lady Wintermere", d'Oscar Wilde (1919), suivent trois pièces pour la seule année 1922. L'obsession de la perfidie féminine sera l'un de ses thèmes : il porte à l”écran (1921) "L'lmpure Passion d'un serpent" (l'un des "Contes de pluie et de lune" d'Uéda Akinari), tandis qu'une de ses meilleures pièces, "O. Kuni et Gohei" (1922), tourne en dérision le poncif héroïque par excellence du Japon féodal, à savoir la vendetta d'honneur, en le réduisant à une banale histoire de mari trompé et d'amant bafoué par une femme qui n'est pas même un monstre.

En 1921, Tanizaki s'était installé à Yokohama, où la fréquentation du milieu, pour lui fascinant, des résidents étrangers lui fit découvrir la femme occidentale, expérience dont on retrouvera l'écho dans la plupart de ses romans postérieurs. Le tremblement de terre et la destruction de Yokohama en 1923 marquent un tournant décisif dans sa vie, et son œuvre va s'en trouver profondément modifiée. Il s'installe en effet définitivement dans le Kansai qu'il ne quittera plus guère que pendant les derniers mois de la guerre, pour se réfugier à la campagne.

Son premier long roman, "L'Amour d'un idiot", qui paraît en 1924, synthétise, en même temps qu'il la clôt, sa première période ; ce récit parvient à monter contre lui l`unanimité de la critique, et personne ne s'avise de la signification réelle de cette histoire, scandaleuse dans l'optique du temps, qui montre une femme dévergondée (une serveuse de bar, japonais certes, mais qui ressemble à Mary Pickford), dominatrice, voire exhibitionniste, en face d'un homme veule, soumis à tous ses caprices, non pas même par amour, mais par une sorte d'envoûtement purement physique, qu'il cultive précieusement (cf. l'extravagante scène d'amour dans la mousse de savon du bain). Et Tanizaki, selon son habitude, ne fera rien pour dissiper l'ambiguïté, récidivera même avec deux romans publiés en 1928, "Svastika" (Manji) et "Le Goût des orties" (Tade kuu mushi). Mais il venait de faire au contact du Kansai une découverte essentielle pour la suite de son oeuvre : à savoir que dans la région de l`ancienne capitale la vieille civilisation avait survécu, et que les femmes de Kyôto et d'Osaka en étaient les dépositaires. Là est la source de son classicisme qui imprégnera ses œuvres de maturité. "Svastika" est en effet sous cet angle une révélation : un écrivain né et formé dans le Tokyo moderne découvre et renouvelle sous forme littéraire la langue des femmes d'Osaka (cette langue que parlaient les héroïnes du célèbre dramaturge Chikamatsu (1653-1725), et que parlent encore ces bourgeoises, ces boutiquières. héritières de dix générations de ferventes spectatrices du théâtre de marionnettes, théâtre qui leur est si familier qu'elles truffent, sans y penser, leurs discours d'expressions empruntées aux chanteurs de "jôruri". La femme est devenue pour lui la plus vivante incarnation de son esthétique. Son plus long roman, "Sasame yuki", ou "Neige légère", traduit en français sous le titre de "Quatre soeurs" (discutable), montre que, si les modes de vie diffèrent du tout au tout, les modernes bourgeoises d'Ôsaka sont bien de la même race que les dames de Heian, et que leurs partenaires mâles, sous leur défroque d'hommes d'affaires à l'américaine, sont tout aussi faibles et désarmés devant leurs artifices que les princes ou ministres d'autrefois.

La publication de ce récit, en feuilleton, au début de la guerre, avait été interrompue "sur les conseils" de la censure militaire, laquelle soupçonnait une manière de provocation dans cette histoire dont les personnages affichaient une parfaite indifférence à la "mobilisation des esprits" et aux mythes de l'heure, où les événements contemporains n'étaient mentionnés que pour servir de repères chronologiques. De 1937 à 1941, les sœurs Morioka ne songent, en effet, qu'à trouver un parti pour la blanche Yuki ("Neige"), une beauté classique sortie tout droit des "dits" du temps jadis (le fameux Dit du Genji); après bien des refus, elle finit par agréer les hommages d'un aristocrate de vieille souche qui habite Kyôto, mais qui est en même temps un artiste ouvert aux innovations par un long séjour à Paris. Sans doute faut-il comprendre par là que, pour apprécier à sa juste valeur la vieille esthétique, il convient, de nos jours, d'être à la fois enraciné dans la culture nationale et rompu aux techniques étrangères, sous peine de tomber dans les travers de ces prétentieux Occidentaux qui s'en vont à la recherche des prétendus "mystères de l'Orient".

Dans le même temps, Tanizaki révise et polit sa version du "Genji", qui des sa nouvelle édition, parue en 1951, deviendra le best-seller de l'année :grâce au romancier, des centaines de milliers de Japonais vont découvrir enfin le vieux roman que sa langue leur avait rendu inaccessible ..

Mais déjà le journal "Mainichí" commence la publication en feuilleton (achevée en mars 1950) d'un nouveau chef-d'œuvre, le plus accompli sans doute, avec le "Récit d 'un aveugle", un roman "historique", encore, "La Mère du capitaine palatin Shígemoto", dont le sujet est emprunté à la littérature anecdotique du Moyen Age. Si l'histoire est ancienne, le thème est éternel : un jeune et brillant ministre du IXe siècle, Fujiwara no Tokihira, enlève sa jeune femme à un vieux conseiller, son propre oncle, et cela sous les yeux et avec la complicité de Heichû, un précédent amant de la belle. Sur cette trame, on ne peut plus triviale, Tanizaki se livre à ces exercices de haute virtuosité dont il a puisé le secret dans une longue familiarité avec le Genji ; mais, l'âge venant, l'on sent que toute la sympathie de l'auteur va désormais au vieil homme bafoué. Le roman s'achève sur une note désabusée : après la mort du ministre et de Heichû, Shigernoto, le fils du conseiller et de la dame, surprend une nuit son père qui, dans un cimetière, médite devant le cadavre en décomposition d'une jeune femme... La vieillesse, l'impuissance et la mort seront les sujets de ses deux dernières oeuvres importantes, "La Confession impudique" et "Le Journal d'un vieux fou"..

(cf. Tanizaki, "Romans, Nouvelles", dans l'excellente collection Quarto de Gallimard).

"Shisei" (1911, Le Tatouage)

Une nouvelle, - extraite du recueil portant le même titre, et premier volume de l`écrivain japonais Tanizaki Jun-ichirô -, qui se passe à une époque ancienne où la mode voulait que l`on s'embellisse en se faisant tatouer. Seikichi, jeune tatoueur réputé pour son talent, trouve surtout dans son art un immense plaisir à voir souffrir ses patients. Un jour, il aperçoit, dépassant sous les rideaux d`un palanquin, le pied nu d'une femme. Ce pied, d'une forme parfaite, d`une blancheur éclatante, est un trésor de chair humaine, un chef-d`œuvre artistique. Et, sans même avoir vu son visage, il sait qu'il a rencontré la femme idéale dont il avait toujours rêvé ...

Un an plus tard, une jeune fille vient le trouver, lui apportant la lettre de recommandation d`une geisha qui le prie de lancer cette demoiselle dans le métier. Le tatoueur considère la jeune fille qui ne paraît pas plus de dix-sept ans, mais dont le visage a quelque chose d'étrange et d`inquiétant, comme si elle avait vécu maintes vies et commis mille crimes.

ll déroule alors devant elle deux grands rouleaux. L'un représente Mo K`i, la fille de l'empereur de Chine Tcheou le Cruel. qui regarde un prisonnier sur le point d'être exécuté devant elle. En contemplant le tableau. le regard de la jeune fille brille et ses lèvres tremblent, peu à peu son visage prend l`aspect de celui de la princesse chinoise. "Votre âme est reflétée dans ce tableau", lui dit Seikichi. L`autre rouleau porte comme titre "Les Victimes". Une jeune femme considère, d`un air plein d`orgueil et de plaisir, de nombreux cadavres d`hommes tombés pêle-mêle à ses pieds. "C'est votre avenir qui est représenté sur ce tableau, déclare le tatoueur, les hommes tombés ici sont tous ceux qui perdront la vie pour vous". La jeune fille, prise de terreur, veut s'enfuir, mais Seikichi l`endort avec un puissant narcotique. Il passe ensuite de longues heures à tatouer, sur le dos resplendissant de la jeune fille une énorme araignée, symbole de la femelle dévorant le mâle après la fécondation. Réveillée et transformée par ce tatouage magique, la femme, en sortant du bain, déclare à Seikichi effrayé : "Maître, mon cœur est débarrassé maintenant de ses timidités et de ses craintes. Et vous êtes ma première victime". Seikichi la supplie de lui laisser contempler une dernière fois son tatouage que le soleil du matin incendie de lueurs d`or ...

"... Quand la lune suspendue au-dessus de la résidence en Edo du clan de Tosa, sur la rive d'en face, déversa sa lumière irréelle dans les pièces des maisons en bordure du fleuve, Seikichi n'était pas encore à moitié de son ouvrage et ravivait avec acharnement la flamme des bougies. Chaque instillation d'encre lui coûtait un effort infini; chaque mouvement pour enfoncer et retirer l'aiguille lui arrachait un profond soupir, comme s'il perçait son propre cœur. Peu à peu, les marques laissées par l'aiguille ébauchèrent la forme d'une énorme tarentule; et quand le ciel nocturne recommença à blanchir, la bête étrange, démoniaque, comme à l'affût, déployait ses huit pattes sur toute la surface du dos.

La nuit printanière fit place au point du jour dans les bruits d'avirons des barges remontant et descendant la rivière. À l'heure où, parmi la brume en train de s'effilocher au-dessus des voiles blanches gonflées par la brise matinale et glissant vers l'aval, étincelèrent les toits de tuiles de Nakasu, de Hakozaki, de Reiganjima, Seikichi laissa retomber son pinceau et resta en contemplation devant l'araignée incrustée dans le dos de la jeune fille. Oui, toute sa vie avait passé dans ce tatouage, et maintenant qu'il avait achevé son travail, il se sentait dans l'âme un vide immense. Un moment encore les deux silhouettes demeurèrent ainsi complètement immobiles. Et puis très faible, un peu rauque, une voix vibra, incertaine, entre les quatre murs de la chambre: "Pour faire de toi une femme vraiment belle, c'est toute mon âme que je t'ai instillée avec mes encres. Désormais, dans tout le Japon, aucune femme ne te surpassera. Te voilà délivrée de ce qu'il y avait de pusillanime en toi. Tous les hommes, oui tous, seront ta riche pâture".

Perçut-elle ces paroles? Une faible plainte, aussi ténue qu'un fil, monta jusqu'à ses lèvres. Peu à peu elle reprit ses sens. Au rythme de sa respiration qui, lourdement, soulevait et laissait retomber ses épaules, les pattes de l'araignée s'étiraient et se contractaient comme celles d'une bête vivante.

"Ça doit te faire mal, cette araignée qui enserre ton corps entre ses pattes!" À ces mots, la fille entrouvrit des yeux un peu perdus dans le vague. Petit à petit, comme croît la clarté de la lune montante, ses prunelles s'illuminèrent, éclairant le visage de l'homme.

"Maître, faites-moi vite voir mon tatouage! Si c'est votre vie que j'ai reçue en moi, alors comme je dois être devenue belle!"

Ses paroles semblaient avoir le flou du rêve, mais il y avait dans la voix je ne sais quoi de subtilement pénétrant.

"Allons, viens prendre un bain très chaud pour aviver les couleurs. Tu auras sûrement mal, mais tâche de prendre sur toi, lui murmura à l'oreille Seikichi pour lui donner du courage.

- Pour devenir belle, je suis prête à tout endurer!", dit-elle, réprimant sa douleur et s'efforçant de sourire... "Ahl l'eau pénètre... Comme ça fait mal!... Maître, au nom du Ciel, laissez-moi seule. S'il vous plaît, attendez-moi à l'étage ... Je m'en voudrais d'être vue par un homme en si piteux état!"

Quand elle sortit du bain, elle n'avait même pas le courage de s'essuyer, mais écarta sans ménagement la main secourable de Seikichi. Déchirée par une douleur atroce, sur la claie de la salle de bains où elle restait affalée, elle geignait, comme en proie à un cauchemar. Comme ceux d'une folle, ses cheveux retombaient en désordre sur ses joues, avec quelque chose d'aguichant. Derrière elle, contre le mur, se dressait le miroir du nécessaire de toilette. La plante de ses pieds s'y reflétait, d'un blanc immaculé.

Seikichi tombait des nues tant, par rapport à la veille, il la voyait transformée. Selon sa demande, il attendit seul à l'étage. Une demi-heure environ plus tard, elle monta. Ses cheveux frais lavés retombaient souplement sur ses épaules et sa mise était impeccable. Le regard épanoui sous l'arc des sourcils - un regard purifié de toute ombre de souffrance -, elle leva les yeux, appuyée à la balustrade, vers l'immense ciel à peine voilé de brume.

"Je te fais cadeau, en plus du tatouage, de ces deux tableaux; prends-les. Maintenant, il te faut rentrer", dit Seikichi; et il déposa devant elle les deux rouleaux. - «Maître, me voici à présent complètement débarrassée de ma pusillanimité; et c'est vous qui, le tout premier, m'aurez servi de fumure !. . .»

Sa prunelle étincelait comme une lame d'épée; un chant de triomphe emplissait ses oreilles.

"Avant de partir, laisse-moi voir encore une fois ton tatouage", dit Seikichi.

D'un signe de tête elle acquiesça en silence et se dénuda.

Juste à cet instant le soleil levant illumina l'aragne, composant à la fille un dos éblouissant."

(trad. Gallimard)

Dans une autre nouvelle, "Le Secret" (Himitsu, 1911), un homme, attiré depuis son enfance par le mystère, va se cacher, à une période troublée de son existence, dans un quartier de Tôkyô qui lui est resté jusqu'alors inconnu. Chaque jour, afin qu'on ne le reconnaisse pas, il prend un déguisement différent, et bientôt l'idée lui vient de se vêtir en femme. Cette métamorphose lui cause une indicible jouissance. Un soir. alors qu'il se trouve au théâtre et que tous les regards masculins convergent vers lui dans ses habits féminins, il reconnaît dans sa voisine une femme mystérieuse qu`il a aimée autrefois au cours d`une traversée. Celle-ci, l`ayant également reconnu, le fait conduire chez elle dans un pousse-pousse, mais, pour flatter son goût du mystère, après lui avoir bandé les yeux.

Tous les soirs se renouvelle la même cérémonie, et il passe ainsi auprès de cette "femme d'un rêve" des heures exaltantes et délicieuses. Mais bientôt, la curiosité le poussant, íl parvient à la convaincre de lui ôter une minute son bandeau pendant le trajet. ll lui suffit ensuite d'apprendre par cœur celui-ci et, grâce à l`enseigne d'une boutique qu`il a repérée quand il n`avait plus le bandeau, il parvient à retrouver la maison de cette femme. Hélas! tout enthousiasme et tout amour sont soudain anéantis en apercevant une banale maison bourgeoise, à la fenêtre de laquelle il voit sa maîtresse pâle comme une morte, et en apprenant qu`elle est la simple veuve d`un commerçant. Le mystère éclairci, c'est une femme comme une autre auprès de laquelle il n`a nulle envie de retourner.

Deux nouvelles représentatives du premier aspect du talent de Tanizaki, porté alors vers une littérature du genre décadent inspirée de celle de l`Occident...

"Fumiko no ashi" (1919, Le pied de Fumiko, Fumiko's Feet)

Tanizaki aborde le fétichisme d’un homme fasciné par la perfection des pieds d’une jeune femme. Cette nouvelle illustre son obsession pour la beauté féminine et la soumission à un idéal sensuel, anticipant ses grands romans érotiques tels que "La Confession impudique" et "La Clef". Ses premiers pas dans l’exploration de la soumission masculine au désir féminin, un thème qui domine son œuvre ultérieure...

Le narrateur, Noguchi, est un homme d’âge mûr, intellectuel et raffiné, qui se rend régulièrement dans une maison de thé. Il y rencontre Fumiko, une jeune femme séduisante et élégante, dont il tombe éperdument amoureux, non pas pour sa beauté générale, mais pour ses pieds d’une perfection absolue. Dès qu’il les voit, il est totalement envoûté, développant une véritable obsession irrationnelle et incontrôlable. Noguchi ne peut en effet s’empêcher de contempler, admirer et idéaliser les pieds de Fumiko, qu’il considère comme une œuvre d’art vivante. Il les caresse du regard, les compare à des chefs-d’œuvre de la sculpture, et devient incapable de penser à autre chose. Cette obsession remplace tout désir sexuel classique : ce ne sont pas le visage ou la silhouette de Fumiko qui l’attirent, mais uniquement ses pieds parfaits.

Fumiko, bien qu’innocente en apparence, perçoit le trouble de Noguchi et commence à jouer avec lui. Elle adopte des postures étudiées, exhibant ses pieds délicatement chaussés, parfois déchaussés de manière suggestive, ce qui accentue la fascination de Noguchi. Elle le manipule en exploitant son obsession, prenant un certain plaisir à le voir désarmé et soumis à son charme. Un jour, lors d’une rencontre dans la maison de thé, Noguchi ne peut plus retenir son désir et ose toucher les pieds de Fumiko. Ce moment est chargé d’intensité, à la fois sensuelle et tragique, car il réalise qu’il est totalement dominé par cette jeune femme.

Son fétichisme est un piège mental, dont il sait qu’il ne pourra jamais s’échapper. Partagé entre extase et honte, Noguch sait que cette obsession le consume, mais il ne peut s’en détacher. L’histoire se termine montrant que le désir peut se muer en prison psychologique dont on ne veut plus penser à s’échapper...

"Chijin no ai" (1924-1925, Naomi, Un Amour insensé)

La première partie de ce récit fut publiée à partir de mars 1924, en feuilleton, dans le quotidien d'Osaka, "Asahi shinbun" ; la deuxième parut dans la revue "Josei" de novembre l924 à juillet 1925. C`était la première fois que Tanizaki entreprenait une œuvre d'une telle ampleur. Un ingénieur consigne par écrit le cours de sa vie à partir du jour où, dans un "café" d'Asakusa, il rencontra Naomi, une toute jeune fille. De situation aisée, il était alors célibataire. Cet homme "sérieux", et au fond assez quelconque, ne voulait pas d'un mariage fixé. selon la coutume, par d`autres, et rêvait d'une femme choisie par lui, qui serait son égale. Dès le premier instant, cette adolescente le fascine. ll obtient de sa famille la permission de veiller sur son éducation.

Toujours irréprochable, il nourrit les sentiments les plus idylliques, loue une maison, et envoie Naomi prendre des leçons. Une vieille Américaine lui enseigne la conversation anglaise, une comtesse russe. la danse. Cependant, l`aventure de Pygmalion tourne court. L`ingénieur épouse certes sa protégée, mais celle-ci s`affirme de plus en plus indépendante, capricieuse, indolente. Des ruptures, des fuites, des aveux jalonnent ces années. Sous le coup de la terreur qui le frappe quand Naomi feint de le quitter, l'homme ne se rebelle plus. L'humiliation lui devient un plaisir. L`un et l`autre vivent, dans des chambres séparées, au domicile conjugal.

Chapitre 1, la naissance de l'obsession - Jōji, un ingénieur de 28 ans, rencontre pour la première fois Naomi, une jeune fille de 15 ans travaillant dans un café. Fasciné par son apparence occidentale et son nom exotique, il décide de la prendre sous son aile avec l'intention de la transformer en une femme sophistiquée et occidentalisée. Ce chapitre établit les fondements de leur relation et introduit les thèmes centraux du roman, l'occidentalisation du Japon et la dynamique de contrôle et de manipulation...

"Je me propose de raconter le plus honnêtement possible, sans rien déguiser, dans sa vérité nue, notre vie conjugale, dont le monde apparemment n'offre pas beaucoup d'autres exemples. Outre que ce travail constituera pour moi une chronique précieuse de faits que je n'incline aucunement à oublier, il est probable, et même certain, que mes lecteurs y trouveront quelque matière à instruction. Car en un temps comme le nôtre, où plus que jamais le Japon tend lui aussi à s'ouvrir de plus en plus largement au reste du monde, les relations entre nationaux et étrangers à se multiplier, doctrines et modes de pensée de toutes sortes à s'insinuer parmi nous, les hommes, aussi bien que les femmes, à se mettre à qui mieux mieux à la page, il semble que des rapports de couple pareils aux nôtres, dont il y a eu peu d'exemples jusqu'à ce jour, doivent graduellement faire leur apparition un peu partout.

À y bien réfléchir, notre couple, dès l'origine, n'était pas comme les autres.

La première fois que j'ai rencontré la femme qui est toujours la mienne, c'était à peu de chose près il y a huit ans; le mois, le jour exacts m'échappent. Quoi qu'il en soit, elle était serveuse au café Diamant, à deux pas de la porte du Tonnerre du temple d'Asakusa. Elle avait tout juste quinze ans et commençait son apprentissage. Simple serveuse en herbe et non à part entière, elle apprenait son métier. En somme, de la graine d'hôtesse sans plus.

J'avais vingt-huit ans à l'époque: comment se fait-il que mon regard ait été attiré par cette gamine? Je ne le démêle pas clairement. Je crois que c'est son nom qui d'emblée me plut. Tout le monde l'appelait "Nao-chan"; mais un jour que je l'interrogeais à ce sujet, elle m'apprit que son nom véritable s'écrivait Na-O-mi, en trois idéogrammes, ce qui éveilla en moi une curiosité extraordinaire. Ma première réflexion fut: "Voilà un nom superbe et qui, écrit en caractères latins, pourrait passer pour occidental." Puis, peu à peu je me mis à prêter attention à la fille elle-même. Curieusement, c'est une fois éclairé sur ce prénom non exempt de recherche, que j'en vins à trouver à la personne une physionomie tout à fait intelligente, avec quelque chose d'occidental, et à me dire: "Ce serait pitié que de la laisser végéter comme serveuse dans un pareil endroit !"

De fait, Naomi - veuillez noter, je vous prie, que j'écrirai désormais ce nom en écriture syllabique; sans quoi l'impression produite ne serait pas la même - ressemblait à l'actrice de cinéma Mary Pickford: elle avait donc bien quelque chose d'occidental. Parti pris trop favorable de ma part? Nullement, puisque aujourd'hui encore c'est également l'avis de nombreuses personnes. La chose est indéniable. Et il ne s'agit pas seulement de ses traits: entièrement nue, elle a tout à fait un corps d'Occidentale. De cela, naturellement, je ne me suis rendu compte que plus tard; sur le moment, je ne le soupçonnais pas moi-même; je ne pouvais que me faire une idée floue, d'après la façon élégante dont elle portait le kimono, de la perfection de ses membres.

Comprendre ce qu'est au juste l'état d'esprit d'une fille de quinze ou seize ans quand on n'est ni une sœur ni quelqu'un du même sang est extrêmement difficile. Si donc on me priait de définir le caractère de Naomi à l'époque où elle travaillait dans ce café, je serais vraiment incapable de formuler une réponse claire. Interrogée elle-même, peut-être dirait-elle simplement qu'à cet âge-là elle se contentait de prendre les événements comme ils venaient. Mais à qui la voyait de près, elle donnait plutôt l'impression d'une enfant taciturne et mélancolique. Elle avait le teint glauque de qui ne parait pas en bonne santé, cette coloration profondément lugubre qu'offrent plusieurs épaisseurs de verre transparent et incolore. Cela provenait peut-être en partie de ce que, venant à peine d'entrer en service, elle n'avait pas comme les autres serveuses le visage enduit de fard blanc et, peu habituée encore aux clients et à ses compagnes, s'acquittait fébrilement de sa tâche avant de se réfugier dans un coin où elle se faisait toute petite et restait silencieuse. L'air intelligent que je lui prêtais était peut-être imputable aux mêmes raisons.

Je dois maintenant donner quelques éclaircissements sur ma propre carrière. Ingénieur dans une firme d'électricité, aux appointements alors de cent cinquante yens par mois, je suis né dans la préfecture de Tochigi, à Utsunomiya. À ma sortie du collège d'État, je suis monté à Tôkyô avec mon diplôme. Inscrit au lycée technique supérieur de Kuramae, je suis devenu ingénieur peu de temps après ma sortie. Le dimanche excepté, je me rendais tous les jours à ma compagnie, à Ôimachi, depuis ma pension de Shibaguchi.

Célibataire, je vivais plutôt agréablement avec mes cent cinquante yens par mois. Bien que fils aîné, je n'étais aucunement tenu d'envoyer de l'argent au pays, à la famille ou à des frères et sœurs; car si j'avais perdu mon père, notre exploitation agricole, relativement importante, était gérée par ma vieille mère ainsi que par un oncle et une tante d'une loyauté absolue, qui s'occupaient de tout à ma place; de sorte que ma liberté était entière. Ce qui ne veut pas dire que je faisais la fête. J'étais un employé modèle. Tempérant, sérieux, quelconque au point d'être insipide à l'excès, je m'acquittais de ma tache quotidienne sans récriminations ni mécontentement: tel devait-on généralement me voir alors. "Monsieur Kawai Jôji» avait même la réputation jusque dans sa firme d'être "un type bien".

Mes distractions? Une soirée au cinéma, une promenade le long de l'avenue Ginza, rarement le luxe d'une place au Théâtre impérial: c'était le bout du monde. Naturellement, comme tout jeune célibataire, je n'avais aucune aversion pour la compagnie des jeunes femmes. Mes origines paysannes faisant de moi un rustre, j'étais gauche dans mes rapports avec autrui; partant, je ne m'étais lié d'amitié avec personne de l'autre sexe et c'est sans doute à cause de cela que je passais pour quelqu'un de "bien". Ce n'était pourtant vrai qu'en surface; en profondeur, j'étais extrêmement vigilant et, soit au cours de mes allées et venues, soit chaque matin dans le tramway, je ne cessais pas d'observer les femmes autour de moi. C'est précisément au cours de cette période-là que le hasard plaça devant mes yeux la personne de Naomi.

Pour lors cependant, cela ne signifiait nullement que Naomi fût décidément la plus belle fille du monde. Parmi les demoiselles que je croisais dans le tram, dans les couloirs du Théâtre impérial, le long de l'avenue Ginza ou ailleurs, il va sans dire que beaucoup dépassaient Naomi en beauté. Si celle-ci était appelée à embellir ou non, l'avenir seul le dirait. Avec une adolescente d'une quinzaine d'années comme elle, le proche avenir était porteur aussi bien de satisfactions que de soucis.

Mon idée de départ était la suivante: prendre de toute façon cette enfant en charge, l'entourer de soins et, pour peu que les choses s'annoncent bien, lui donner une éducation poussée; dès lors faire d'elle ma femme ne présenterait aucune difficulté! - tel était, en gros, le schéma. C'était d'un côté manifester ma sympathie à la jeune fille; de l'autre, satisfaire mon aspiration à un peu de changement dans ma vie de tous les jours, si banale, si monotone. À dire vrai, j'en avais assez de ces années de pension de famille et je souhaitais à tout prix introduire quelque chaleur, une note de couleur dans cette mortelle existence.

Après tout, pourquoi ne pas aménager une maison, même petite, décorer des pièces, planter des fleurs, suspendre une cage à oiseaux dans une véranda bien exposée, en prévoyant une bonne pour la cuisine et le ménage? Si Naomi voulait bien y venir, elle pourrait faire office de servante et tenir la place de l'oiseau!

Voilà à peu près ce que j'envisageais. Mais alors pourquoi donc ne pas fonder un foyer en bonne et due forme, en prenant femme dans une famille convenable? C'est qu'en fin de compte je ne me sentais pas le cœur de me marier encore. ll me faut sur ce point entrer un peu dans les détails. J'étais, réellement, quelqu'un de bon sens, détestant l'extravagance et bien éloigné d'agir de la sorte; mais en même temps j'avais curieusement sur le mariage des idées plutôt avancées et "dans le vent"...."

Un récit à la première personne qui n'apparaît jamais comme une confession, mais plutôt, d`une manière paradoxale, comme un roman de mœurs. Dès les premières lignes, le narrateur suggère que son histoire est moins singulière qu`il pourrait le paraître, en une période de changements si profonds. Le romancier se plaît à noter les caprices de la mode, les signes des "temps nouveaux". Alors commençait dans les grandes villes, dans l'atmosphère des années 20, le snobisme des "modern boy" (mobo), des "modern girl" (moga) et de la "modernologie". Ces transformations sont toutes dues à l`influence de l'Occident. Sí Naomi a d`emblée séduit le narrateur, c'est par son visage "à la Mary Pickford" et son teint laiteux. En la comtesse Schlemskaia, qui dirige ses élèves au fouet, le même narrateur verra la femme idéale. Complexes enfouis au plus profond de la sensibilité, réflexions disséminées à travers le récit : à tout instant le romancier oppose le Japon traditionnel et l'Occident, les deux morales, les deux esthétiques ...

À mi-parcours du roman, renversement des rôles et tournant significatif dans la dynamique entre Jōji et Naomi. Initialement, Jōji avait l'intention de façonner Naomi selon ses idéaux, mais progressivement, Naomi commence à affirmer son indépendance. Elle va prend le contrôle de leur relation, manipulant Jōji émotionnellement et financièrement. Ce renversement de pouvoir met en lumière les thèmes de la soumission, de la domination et de la perte de contrôle, illustrant la transformation de Jōji de mentor à esclave de ses propres désirs...

"... Nous connûmes à nouveau la vie à deux, innocente, heureuse des quatre ou cinq années précédentes. Tous deux, comme un couple qui n'a besoin de personne d'autre, nous allions presque tous les soirs à Asakusa; nous entrions dans un petit cinéma et dînions au retour dans quelque restaurant, nous rappelant tour à tour non sans nostalgie tel petit fait d'autrefois: "Alors, c'était comme ci... c'était comme ça... " Nous nous plongions dans nos souvenirs. Je lui disais: "Tu étais tellement petite qu'au cinéma Impérial, pour pouvoir regarder le film, tu étais juchée sur la barre d'appui et agrippée à mon épaule". Et elle: "La première fois que vous êtes venu au café, vous restiez terriblement silencieux et renfrogné, me dévorant des yeux de loin, que j'en étais presque inquiète.

«Mais au fait, papa, vous ne me baignez plus à présent. Dans ce temps-là, vous le faisiez toujours.

- C'est ma foi vrai; eh oui! je le faisais, je m'en souviens.

- "Je le faisais, je le faisais..." Est-ce que vous ne me laverez plus? Je suis devenue trop grosse, et vous n'en avez plus envie; c”est ça, n'est-ce pas?

- Tu n'y es pas du tout J'en ai toujours grande envie; mais je n'osais pas.

- Ah? Eh bien, baignez-moi encore. Je vais redevenir un petit bébé."

Après cette conversation qui providentiellement coïncida avec la saison chaude - et donc des ablutions -, je tirai la baignoire du recoin où je l'avais reléguée, l'apportai dans l'atelier et recommençai à baigner Naomi. Je l'appelais naguère «mon gros bébé»; mais, depuis, quatre années avaient passé, et quand elle déploya dans le bassin son corps potelé, c'est une femme faite, une adulte superbe que j'eus devant les yeux: sa chevelure plantureuse, libérée, se répandait à flots comme une nuée d'orage; ses chairs bien rondes creusaient ici et là des fossettes aux jointures; ses épaules étaient beaucoup plus pleines, ses seins, ses hanches aux reliefs onduleux, plus élastiques que jamais; ses jambes, d'une exquise élégance, paraissaient devenues beaucoup plus longues...

«Est-ce que j'ai un peu grandi, Jôji?

- Oh! Certainement. Te voilà à présent à peu près aussi grande que moi.

- Je ne tarderai guère à vous dépasser. Je me suis pesée l'autre jour : cinquante-huit kilos!

- Pas possible! Moi, je fais à peine soixante!

- Vous êtes plus lourd que moi? Vous êtes pourtant haut comme trois pommes!

- Bien sûr que je suis plus lourd! Même haut comme trois pommes, un homme est solidement charpente!

- Alors, vous auriez encore le courage de jouer au cheval et de me prendre sur votre dos ?... Au début, nous le faisions souvent. Je montais à califourchon; une serviette me servait de guides; je hurlais “hue, hue, cocotte !” et nous tournions autour de la pièce...

- Oui, tu étais plus légère alors; probablement dans les quarante-cinq kilos...

- À présent, vous vous effondreriez complètement!

- Jamais de la vie! Monte un peu, tu verras si je mens!»

Le résultat de ce badinage fut que nous recommençâmes notre jeu d*autrefois.

«La monture est prête !» dis-je en me mettant à quatre pattes.

Naomi m'enfourcha, faisant peser sur mon échine ses cinquante-huit kilos, et me passa une serviette en travers de la bouche.

«En voilà un petit cheval qui ne tient pas sur ses pattes! Allons, du cran! Hue, hue, cocotte ! » cria-t-elle, serrant plaisamment ses jambes autour de mes flancs et tirant sur les rênes. Je m'épuisais à ne pas crouler sous le poids et suais sang et eau à tourner autour de la pièce.

Elle ne cessa son jeu cruel que quand je m'effondrai par terre...."

A l'observation de la société réelle, Tanizaki préfère cependant la liberté de créer des personnages et de régner sur toute une société imaginaire. Même pour de médiocres figurants. il prend plaisir à façonner en une phrase un visage, un corps. Au cours d`une longue scène dans une salle de bal, il rassemble ses protagonistes et les confronte dans les combinaisons les plus diverses. Peu à peu ceux-ci se trouvent liés les uns aux autres par une complicité qui caractérise tant de romans de Tanizaki...

Mary Pickford, Pola Negri, Gloria Swanson, les stars hantent I`imagination du narrateur. De nombreux épisodes sont ainsi conçus selon une esthétique cinématographique. Depuis 1920, I'écrivain s'était intéressé au théâtre et au cinéma, il avait rédigé plusieurs scénarios, et cette expérience fut décisive pour son évolution : c`est alors qu'il passa de la nouvelle au roman ...

"Manji" (1928-1930, Quicksand, Svatiska)

Le titre fait référence au symbole bouddhique de la svastika, qui représente les cycles de la vie, l'éternité et l'interconnexions des choses. Il ici symbolise les liens inextricables et pervers qui unissent les personnages, dans un enchevêtrement impossible à démêler. En anglais, les éditeurs ont préféré "Quicksand" (Sables mouvants), qui évoque le caractère insidieux et destructeur de la passion dans le récit. En français, "Svastika" (ou parfois "La Svastika") reste plus fidèle au titre original, mais avec une connotation ambiguë en raison du sens historique du mot en Occident.

Mêlant psychologie, sensualité et manipulation, dans une narration qui prend le lecteur dans un piège aussi troublant que fascinant, "Manji" est un chef-d’œuvre de la littérature japonaise sur la passion obsessionnelle et la destruction mutuelle. Il préfigure les récits de manipulation psychologique et d’amour toxique qui influenceront la littérature et le cinéma japonais ...

Le récit est une confession, celle de Sonoko Kakiuchi, une femme mariée issue d’un milieu aisé, et on ne sait si elle dit la vérité ou réécrit l’histoire à sa manière. Elle prend des cours de dessin dans une école d’art à Osaka et y rencontre Mitsuko Tokumitsu, une jeune femme d’une beauté troublante. Peu à peu, une relation intense et ambivalente se noue entre les deux femmes. Mitsuko est un personnage insaisissable, à la fois séductrice, manipulatrice et victime. Sonoko devient totalement obsédée par elle, prête à tout pour capter son attention. Leur relation évolue vers une liaison secrète et passionnée, marquée par des jeux de domination, de jalousie et d’emprise émotionnelle.

Le mari de Sonoko, Kotaro Kakiuchi, commence à douter de la fidélité de sa femme et tente d’intervenir dans leur relation. De son côté, Mitsuko est fiancée à Watanuki, un homme faible et influençable, qui devient un pion dans leurs jeux psychologiques. Un quatuor malsain se met en place, où chacun tente de manipuler l’autre pour son propre plaisir ou sa survie émotionnelle. Sonoko va se rendre compte que Mitsuko entretient des jeux de séduction avec les deux hommes, rendant leur relation de plus en plus instable et empoisonnée. Jalousie, obsession et crises de nerfs deviennent leur quotidien. Et Mitsuko joue habilement sur les désirs et la culpabilité de Sonoko, entre séduction, menaces de suicide et promesses de fidélité éternelle. Les quatre personnages deviennent prisonniers d’un engrenage d’auto-destruction, où le chantage affectif et l’auto-sabotage prennent le dessus. La relation devient totalement malsaine et insoutenable, conduisant à une fin tragique et énigmatique, où la frontière entre amour, folie et destruction est totalement abolie.

Le récit est structuré en quatre parties, chacune approfondissant les relations complexes entre les personnages principaux, Sonoko, Mitsuko, Watanuki et Kotaro. C'est dans la troisième section que les tensions vont atteindre leur paroxysme, révélant les manipulations, les trahisons et les passions destructrices qui lient les personnages. Les jeux de pouvoir et de séduction s'intensifient, mettant en lumière les thèmes centraux du roman tels que la jalousie, l'obsession et la fluidité des identités sexuelles. C'est la descente inexorable des protagonistes dans un "sable mouvant" émotionnel, symbolisant leur incapacité à échapper aux désirs et aux intrigues qu'ils ont eux-mêmes créés...

"Kokubyaku" (1928, In Black and White)

1928, une époque de productivité extraordinaire pour Tanizaki après une période relativement longue sans la moindre publication, et soudainement trois romans mi en écriture en une seule année. Les deux romans de 1928, Manji (Quicksand, 1994) et Tade kuu mushi (Some Prefer Nettles, 1955), sont rapidement devenus des classiques parmi ses œuvres, leurs titres connus au Japon même de ceux qui n’ont pas lu les romans eux-mêmes.

Celui-ci est un roman atypique de Tanizaki dans lequel, s'il reprend les codes du roman policier (un écrivain qui conçoit le crime parfait), c'est semble-t-il pour les détourner et en faire une réflexion sur la fiction elle-même et celle de l'écrivain qui ne parvient pas à maîtriser les effets de ses oeuvres sur le monde environnant.

Mizuno, un écrivain narcissique et cynique, est connu pour ses récits sombres et énigmatiques. Il écrit une nouvelle criminelle, où un personnage nommé Cojima est assassiné dans des circonstances mystérieuses. Mais un détail troublant apparaît : le personnage Cojima semble être inspiré d’une personne réelle, un homme qu'il connaît dans la vraie vie. Après la publication de son histoire, le vrai Cojima disparaît. Mizuno commence à se demander s’il n’est pas réellement responsable de son meurtre. Le voici pris dans une spirale paranoïaque, dans laquelle il craint que la police ne le soupçonne d’un crime qu’il n’a peut-être pas commis. Un jeu entre fiction et réalité. Mizuno tente de prouver qu’il n’a rien à voir avec la disparition de Cojima, mais plus il essaie de s’expliquer, plus il s’enfonce dans un piège qu’il semble avoir lui-même construit. Sa propre histoire semble se retourner contre lui, comme si son imagination avait créé une réalité alternative qu’il ne maîtrise plus. Mizuno devient obsédé par son propre récit, cherchant des indices dans son texte pour comprendre si tout cela est une coïncidence ou une machination contre lui. Son comportement devient de plus en plus erratique et paranoïaque, brouillant les frontières entre sa propre fiction et la réalité. La fin du roman est ouverte à l’interprétation, laissant le doute planer sur la culpabilité ou l’innocence de Mizuno.

"Tade kuu mushi" (Some Prefer Nettles, Le Goût des orties), 1928-1929 (publié en feuilleton, puis en volume en 1930), illustre les conflits de la société japonaise après l’ouverture à l’Occident (l’ère Taishō (1912-1926), où les nouvelles idées sur le mariage, la femme et la liberté s’opposent aux valeurs confucéennes du devoir familial et de la soumission.

Le titre japonais se traduit littéralement par "Même les insectes mangent des renouées", une expression qui signifie que "chacun a ses goûts". Tanizaki ne choisit pas un camp, mais montre la beauté et les limites des deux mondes, Tokyo et la modernité, soit la liberté mais le vide émotionnel, et Kyoto, Osaka, la tradition, le raffinement au prix de l'enfermement. Un homme, le narrateur, partagé entre trois types de femmes, que l'on trouve ici pour la première fois réunis dans un même récit, l'Eurasienne (que préfigurait déjà Naomi, sosie d'une actrice américaine, dans L'Amour d'un idiot) ; la petite-bourgeoise, terne et sans mystère, mais qui a su s'adapter à son temps et qui se trouve parfaitement à son aise dans le Japon moderne; enfin, la beauté classique, faite pour vivre dans l'ombre des maisons obscures, discrète et effacée en apparence, mais la plus redoutable de toutes. Et ce n’est pas une simple histoire de mariage en crise, - l'histoire de Kaname et Misako, un couple de Tokyo qui n’a plus d’amour l’un pour l’autre mais hésite à divorcer -, mais une étude sur l’ambiguïté des sentiments humains exprimés au long récit subtil et psychologique tout en hésitations et dilemmes intérieurs. Le personnage de Kaname, face à Misako qui par ailleurs a un amant, est d'autant plus passionnant qu'il semble tiraillé entre deux cultures et deux visions du monde : Kaname représente l’homme japonais moderne, influencé par l’Occident, la littérature européenne et les idées de progrès, mais fasciné par la beauté du passé japonais, notamment le théâtre bunraku (marionnettes traditionnelles d’Osaka) et les geishas de Kyoto, que son beau-père vénère.

"... À la station de Toyonaka, ils prirent le train d'Ôsaka, perdu chacun dans ses pensées. Sous la lumière de la fenêtre, Kaname voyait briller comme du sable mouillé sur la plage la soie du haori noir qui glissait hors des manches de son léger pardessus de demi-saison. Par goût, il ne mettait jamais de sous-vetements quand il portait le kimono, même pendant la saison froide; il enfila ses deux mains à fond dans ses manches et sentit un courant d'air frais glisser entre sa

peau et le revers du kimono de dessous. C'était une heure creuse. Les rares voyageurs s'asseyaient sans hâte. Sous le plafond blanc nouvellement repeint, leurs visages alignés, bien éclairés, paraissaient gais, sains et frais. Dans cette frise, Misako avait à dessein pris place en face de son mari; un tour de cou d'une fourrure gonflante lui montant jusqu'au nez, elle lisait une nouvelle dans une édition de poche qu'elle venait d'acheter. Un gant de crochet soyeux, bleu saphir, couvrait ses doigts qui tenaient le dos de la couverture, aux plats rigides comme du fer-blanc, et à travers les mailles minuscules luisaient par endroits les ongles polis.

C'était presque pour elle une habitude de s'installer en face de lui quand ils sortaient ensemble. Si l'enfant les accompagnait, ils l'asseyaient entre eux. Sinon, Misako ou Kaname attendait que l'autre choisisse sa place, et s'installait du côté opposé. Ils se gênaient; le contact, la chaleur de leurs corps séparés seulement par une mince épaisseur d étoffes leur paraissait choquant, et même répréhensible.

Face à face dans un Wagon, ils ne supportaient plus la vue de leurs visages et Misako prenait la précaution d'avoir toujours de la lecture pour fixer ses regards; sitôt un siège choisi, elle formait avec son livre un écran devant son nez. Au terminus d'Umeda, ils donnèrent séparément un ticket de leurs carnets comme s'ils en étaient convenus d'avance; une fois sortis sur la place de la gare, ils marchèrent à deux ou trois pas d'intervalle, le mari devant, la femme suivant. Ils prirent un taxi sans dire mot. Là, pour la première fois, ils s'assirent côte à côte, à la façon des ménages. Un tiers les apercevant par hasard dans leur cage vitrée aurait vu deux profils superposés comme sur une médaille, front sur front, nez sur nez, deux visages regardant droit devant eux, sans jamais se détourner...."

Si Tanizaki Jun-ichirô a choisi pour thème de ce roman, en partie autobiographique, celui du divorce, cet événement si banal prend une résonance inattendue dans l'atmosphère de ce Japon des années 20 qui cherchait un équilibre entre les traditions si fortes encore et les bouleversements entraînés par l'industrialisation forcée et la vague moderniste et pro-occidentale. Kaname et Misako ont tous deux reçu l'éducation d'une époque de transition et flottent ainsi entre deux mondes, rejetant la culture de l'un, n'ayant acquis que le vernis superficiel de l'autre. Leur histoire est celle d'un couple désuni par l'indifférence que Kaname manifeste à sa femme depuis dix ans de vie commune. La liaison de celle-ci avec un autre homme, Aso, impose une séparation à l`amiable, mais ils remettent sans cesse celle-ci, incapables de choisir entre le chagrin d'un moment et la douleur d'une vie entière.

Ils trouvent toujours un nouveau prétexte : n'osant ainsi annoncer cette nouvelle à leur unique enfant, Hiroshi, pour le chagrin qu'elle lui causerait, et craignant également d'en informer le père de Misako, épris des vieilles traditions; ou bien pensant que la saison n`est pas propice et qu`au printemps ou en été les séparations sont moins tristes.

En fait, même sans amour, même s`ils ne forment pas un vrai couple, dix années de vie commune attachent deux êtres par mille liens subtils qu'il est toujours douloureux d'arracher. Kaname en arrive à envier l`intimité entre son beau-père et la maîtresse de celui-ci, O-hisa, de trente ans plus jeune que lui, qu'il fait éduquer selon les vieilles traditions.

Et c'est en leur compagnie, au cours d'une séance de marionnettes, dont le vieillard est amateur, qu'il a, ce soir-là, pour la première fois dans ce théâtre Bunraku d`Osaka, la révélation de la beauté et de la finesse d`un art qu'il dédaignait auparavant. Cette révélation va entraîner une évolution de sa conception du monde, alors qu`il découvre dans la poupée Koharu, l'éternel féminin de la tradition nipponne, une ressemblance avec O-hisa qui devient à ses yeux le symbole de la femme japonaise.

Dans l'ïle d'Awaji, berceau du théâtre de marionnettes, Kaname accède à une connaissance intime de l'essence de l'esthétique japonaise à travers ces manifestations rustiques que sont les représentations de marionnettes de Gennojo, dont la technique est plus primitive et l'atmosphère plus dramatique et plus fantastique que celles du Bunraku. La séance donnera lieu à quelques scènes pittoresques parmi les spectateurs séparés en deux villages rivaux qui en viennent aux insultes, puis aux coups, perturbant ainsi la fin du spectacle.

Peu à peu Kaname s'éloigne de ce compromis entre deux cultures, qui faisait le drame de sa vie. L`ostensible vénalité de Louise, une prostituée polonaise métissée qu'il fréquente assidûment, va détruire en lui le mythe troublant de la femme occidentale.

D`autre part, la situation du couple évolue malgré Kaname et Misako, car un cousin de Shanghai, Takanatsu, venu passer quelques jours chez eux, raillant leur indécision, précipite les événements en annonçant à Hiroshi le divorce de ses parents. Kaname se voit ainsi dans l'obligation d'en avertir son beau-père.

Le sort en est jeté, Kaname et Misako se sépareront et suivront des routes divergentes. A travers la tristesse déchirante et universelle de la séparation d`un couple, où l'on sent une note intime et vécue, l`auteur, tout en montrant les difficultés que soulève un tel problème dans son pays, fait une profession de foi qui marquera sa carrière littéraire. Car le divorce symbolise dans ce roman le rejet de la conception occidentale du monde et le retour de l'écrivain vers sa culture ancestrale qui imprégnera si fortement ses œuvres ultérieures. (Trad. Gallimard, 1959).

"Mômoku monogatarí" (1931, Le récit d'un aveugle)

"Le Récit d'un aveugle" est pour certains le chef-d'œuvre de Tanizaki. Ecrit entièrement dans une langue étrange qui se veut une restitution du langage des femmes du Kansai à la fin du XVIe siècle, c'est un récit, fait à la première personne, par un masseur aveugle attaché autrefois à la personne d'une sœur d'Oda Nobunaga, celui-là même qui fut l'interlocuteur des jésuites espagnols. La vie de cette dame, qui finit ses jours dans un donjon en flammes, avait été passablement tumultueuse ...

En l'an 1620 environ, dans une auberge d'étape, un vieux masseur aveugle fait à un voyageur anonyme, qui est censé prendre note de ses propos, le récit de ses années de jeunesse, vécues dans l`ombre de la dame O-Ichi, sœur cadette de l'illustre chef de guerre Oda Nobunaga. En apparence. ce n`est que l'histoire de cette dame, à peine romancée, et transmise par le seul homme admis, en raison de son infirmité et de ses fonctions - masseur et musicien, maître de chant et bouffon - dans l`intimité du gynécée. Mariée par son frère en 1568, pour consolider une trêve, au seigneur Asai Nagamasa, elle en aura cinq enfants, mais les hostilités reprendront bientôt entre le frère et le mari. pour se terminer par l`incendie du château de ce dernier et sa mort en 1573.

Fidèle à la promesse faite à son ennemi à la veille de l`assaut final. Nobunaga accueille dans son camp sa femme et ses trois filles, mais fait impitoyablement exécuter par son lieutenant Hideyoshi les enfants mâles, vengeurs en puissance de leur père. O-Ichi s'enfermera dans un veuvage farouche pendant dix années, jusqu'à la mort de son frère. Courtisée par Hideyoshi et par Shibata Katsuie. elle agrée enfin les hommages de ce dernier, qu`elle suit dans son château de Kitano-shô. Bientôt les deux hommes s'affrontent, et cette fois elle périra dans le château en flammes avec son second époux, malgré les tentatives désespérées de Hideyoshi pour la sauver. Seules échapperont les trois filles, l'aînée Chacha sur les épaules de l`aveugle que le vainqueur voudra maintenir à leur service. Mais, devant l'hostilité qu'elles lui témoignent, il les quittera.

Chacha épousera Hideyoshi : connue dans l`histoire sous le nom de la Dame de Yodo, elle périra en 1615, comme sa mère, dans un château en flammes, avec son fils Hideyori; la cadette sera I'épouse du second Shôgun Tokugawa Hidetada.

Comme tous les romans historiques de Tanizaki ("La Mère du capitaine palatin Shigemoto), s'il en ont la forme, ils sont infiniment plus complexes. C`est d`abord ici un pastiche à la manière des conteurs du Japon ancien, dans une langue archaïsante, mais aisée et d`un ton juste. C`est aussi un récit étrange qui prend le contre-pied de l`épopée, où le bruit et la fureur des âpres luttes féodales ne parviennent qu'assourdis dans ces salles de châteaux envahies par les ténèbres où l`aveugle seul voit clair, dans ce monde obscur où les sensations tactiles priment les couleurs. Mais c`est enfin et surtout un destin de femme, d'une de ces femmes dont l`image hantait l'auteur lorsqu`il écrivait, la même année, son "Eloge de I'ombre", de ces femmes dont la vie entière se déroulait dans l'obscurité : "Pensez au sourire d`une jeune femme, à la lueur vacillante d'une lanterne, qui de temps à autre, entre des lèvres d`un bleu irréel de feu follet, fait scintiller des dents de laque noire : peut-on imaginer visage plus blanc que celui-là ? [...] Les manifestations de spectres et de monstres n'étaient somme toute que des excroissances de ces ténèbres; et les femmes qui vivaient en leur sein, entourées de rideaux-écrans, de paravents, de cloisons mobiles, n'étaient-elles pas, elles-mêmes, de la famille des spectres? Les ténèbres les enveloppaient dans dix, dans vingt épaisseurs d'ombre, elles s'insinuaient dans le moindre interstice de leur vêture, par le col, par les manches, par le bas de la robe. Et parfois il devait, qui sait, émaner du corps même de ces femmes, de leur bouche aux dents peintes, de la pointe de leur noire chevelure, comme des fils d`araignée".

On comprend mieux la fascination qui émane de cette femme qui pousse de féroces guerriers à se disputer ses faveurs alors qu`elle est déjà, selon les normes de l`époque, une vieille femme. L`on comprend aussi le choix du narrateur et la nature trouble du dévouement qui le lie à l`héroïne : les allusions discrètes qu'il fait, en sa qualité de masseur, à la plénitude de ses formes, au grain de sa peau, prennent une signification érotique insoupçonnée de l'aveugle lui-même, mais que les filles devinent confusément, et qui explique leur hostilité : n'a-t-il pas reconnu au toucher, parce qu`il retrouve les formes de la mère, la demoiselle Chacha qu'un inconnu lui met évanouie sur les bras ? Ce qui prouve que la forme historique donnée à ce roman n`est qu`un trompe-l`œil...

Tanizaki, dans les années 1910 et 1920, avait assouvi sa soif d'exotisme, source d'inspiration inépuisable, en jonglant avec l`idée de l'opposition Orient-Occident. Or, à l'égal de cet Occident qui avait séduit sa jeunesse, Kyôto et Osaka étaient pour lui des villes qui avaient la séduction de l' "étranger". L`esthète qu'il était trouvait une satisfaction infinie quand il découvrait dans ces villes une "civilisation", chose que Tôkyô ne possédait pas. Peu importait alors que cette civilisation et ces villes fussent japonaises, car pour Tanizaki, type de l'intellectuel de Tôkyô, c`étaient bel et bien des faits "exotiques". Ainsi, vers les années 1930, Tanizaki avait-il amorcé un virage décisif pour se retourner vers la tradition esthétique japonaise. Sa vaste connaissance des classiques japonais, jadis livresque, avait alors commencé à trouver son véritable langage. Et dans les années l940, Tanizaki avait cessé de voir de l'extérieur ce monde des traditions. ll y vivait désormais à l'aise et en avait fait son propre univers, en grande partie sous l`influence de la femme d'Osaka qu'il avait épousée en 1935. Dorénavant, ce n'était plus un subtil jeu cérébral mais un univers intellectuel et esthétique de sensibilité aiguë envers toutes les formes de connaissance ...

"In'ei Raisan" (1933, Eloge de l'ombre, In Praise of Shadows)

Un recueil d'essais dans lequel Tanizaki Jun-ichirô, parvenu au seuil de la vieillesse, qui jusque-là professait une admiration quelque peu sophistiquée et volontiers provocante pour les techniques littéraires occidentales, s'est rendu compte peu à peu de tout ce qu'il doit au fond à la culture ancienne de son propre pays. Il se livre ainsi à une analyse systématique des principes de l'esthétique japonaise classique, analyse très personnelle, qui frappe et séduit par ses aperçus originaux et percutants, volontiers paradoxaux, mais presque toujours convaincants. Tout au long de cette suite d'articles écrits sans idée préconçue, l'auteur découvre lentement les raisons pour lesquelles lui-même, jusque dans ses œuvres qu'il croyait les plus éloignées de la tradition, a toujours cherché à estomper les angles trop vifs, à jeter une ombre tamisée sur les scènes trop colorées.

Tanizaki écrit "In'ei Raisan" dans les années 1930, alors que le Japon connaît une modernisation rapide sous l’influence occidentale. Et, contrairement à un essai académique, l’ouvrage s’apparente à une conversation avec le lecteur : il mêle souvenirs personnels, observations artistiques et réflexions philosophiques, à la manière d’un haïku étendu sur l’esthétique japonaise.

Ainsi regrette-t-il que les traditions japonaises soient peu à peu remplacées par des technologies et des goûts venus d’Occident, notamment dans l’architecture, l’éclairage et les objets du quotidien. Le texte est une réflexion sur la perception de la beauté, notamment à travers la relation entre l’ombre et la lumière. Tanizaki défend une esthétique où la beauté réside dans les zones d’ombre et de demi-teinte, où les objets ne se dévoilent jamais totalement. Contrairement à l’Occident, qui cherche à éclairer pleinement chaque détail, le Japon trouve son raffinement dans la subtilité du flou et de l’inachevé.

Les maisons japonaises traditionnelles privilégient des matériaux absorbant la lumière (bois, papier, tatami) et non réfléchissants. L’intérieur d’un temple ou d’un pavillon de thé est pensé pour être semi-obscur, favorisant une ambiance de calme et de méditation. À l’inverse, l’architecture moderne (influencée par l’Occident) introduit des murs blancs, des ampoules électriques puissantes et des vitres réfléchissantes, qui brisent cette harmonie avec l’ombre.

Ainsi du tokonoma, une alcôve décorative dans les maisons japonaises, un espace minimaliste, où une calligraphie et une fleur sont disposées de manière à être perçues différemment selon l’intensité de la lumière du jour. Cet art de l’éclairage indirect est perdu avec l’arrivée des néons et des ampoules électriques modernes.

Tanizaki s’intéresse aux objets traditionnels, qui gagnent en beauté avec le temps et l’usure. Les bols de céramique, les laques sombres, et même les toilettes en bois vernissé sont évoqués comme des exemples de l’élégance discrète de la tradition japonaise. Il critique la brillance des objets en métal et en plastique introduits par la modernité. Selon lui, la lumière artificielle ruine la beauté naturelle des objets, en les rendant trop visibles et uniformes. Tanizaki critique la brillance des objets en métal et en plastique introduits par la modernité. Selon lui, la lumière artificielle ruine la beauté naturelle des objets, en les rendant trop visibles et uniformes. Cette esthétique du silence, du vide et de la suggestion se retrouve aussi dans la peinture à l’encre, la poésie haïku et la calligraphie japonaise.

Tanizaki consacre un passage à la beauté féminine japonaise, qu’il relie directement à son esthétique de l’ombre et du clair-obscur. Il critique l’influence occidentale sur les standards de beauté, qui tend à éclairer, lisser et uniformiser les visages, tandis que la tradition japonaise valorise l’ambiguïté et la suggestion. Pour Tanizaki, la beauté d’une femme japonaise ne s’apprécie pas sous une lumière crue, mais dans la semi-obscurité, où les contours du visage se fondent dans les ombres. Dans la tradition japonaise, la beauté féminine ne réside pas dans l’excès de sophistication, mais dans l’harmonie avec l’environnement. Dans les estampes japonaises, les portraits de femmes sont souvent peints avec des contours doux, des jeux d’ombre délicats, accentuant une beauté discrète et contemplative. Les vêtements en soie, les peignes en écaille de tortue, les accessoires en bois laqué participent à cette esthétique où chaque élément absorbe et réfléchit la lumière différemment, créant une harmonie avec la pénombre. Alor que la modernité occidentale impose une uniformisation des canons de beauté, avec l’obsession du teint lumineux et éclatant, l'usage de produits pour blanchir ou éclairer la peau, un maquillage qui accentue au lieu de suggérer. Une tendance qui va à l’encontre de la beauté traditionnelle japonaise, où le mystère et l’inachèvement sont des qualités essentielles.

Enfin, le théâtre Nô incarne une sensualité fondée sur l’ombre, la lenteur et la suggestion, loin de l’érotisme démonstratif de l’Occident. L'érotisme, comme la beauté, résident dans ce qui n’est jamais totalement achevé ni dévoilé. Le Nô n’offre pas une histoire complète ou un spectacle totalement compréhensible, mais laisse place à l’interprétation, exactement comme l’érotisme subtil qu’il véhicule. En Occident, l’érotisme passe souvent par la nudité, le désir affiché, et des gestes passionnés. Au Japon, l’érotisme passe par l’inachèvement, l’attente et l’ambiguïté. le Nô suspend le désir dans le temps et le rend insaisissable...

Jun'ichirō Tanizaki (1886-1965) a eu trois épouses au cours de sa vie. Ses relations conjugales ont eu une influence majeure sur son œuvre, notamment en ce qui concerne ses thématiques de l’érotisme, de la domination et du fétichisme. Mariée en 1915, Chiyo Ishikawa fut la première épouse de Tanizaki. Leur relation était tumultueuse, et Tanizaki s’est vite intéressé à la sœur cadette de Chiyo, Seiko, ce qui a causé des tensions dans le mariage. En 1930, ils divorcent officiellement, et Chiyo épouse Haruo Satō, un autre écrivain japonais. Ce mariage inspire directement son roman "Quicksand" (Manji, 1930), qui explore les amours interdites et les triangles amoureux ambigus. - Mariée en 1931, Tomiko Furukawa fut la deuxième épouse de Tanizaki. Leur mariage fut de courte durée, et il se termine par un divorce en 1935. Cette période coïncide avec son intérêt grandissant pour les femmes indépendantes et dominatrices, ce qui transparaît dans son œuvre. - Mariée en 1935, Matsuko Morita fut la dernière et la plus importante épouse de Tanizaki. Elle devint sa muse, et l'inspiration principale de plusieurs de ses œuvres majeures, notamment "Les Sœurs Makioka" (Sasameyuki, 1943-1948). Trois femmes, trois périodes créatives?

"Neko to Shōzō to Futari no Onna" (1936, Le chat, son maître et ses deux maîtresses, A Cat, a Man, and Two Women)

Tanizaki est connu pour ses récits où les obsessions, les relations de domination et la sensualité occupent une place centrale. Sur un ton plus léger et satirique, tout en conservant sa fascination pour les rapports de force dans l’intimité, un chat devient ici un enjeu de pouvoir et d’affection. Comédie de mœurs et une étude psychologique, où les tensions entre les personnages révèlent leurs frustrations et leurs désirs cachés...

Shōzō, un homme immature et indécis, est obsédé par son chat, Lily. Il est divorcé de Shinako, son ex-femme, qui ne supportait plus son manque de maturité et son attachement excessif à son chat. Il vit désormais avec sa jeune et séduisante épouse, Fukuko, qui n’aime pas non plus l’omniprésence du chat dans leur relation. Shinako, blessée et rancunière, élabore un plan subtil pour perturber la nouvelle relation de Shōzō en utilisant le chat comme arme.

Shinako écrit à Shōzō en lui demandant de lui rendre Lily, arguant que le chat était plus heureux avec elle. Fukuko, qui déteste la présence de Lily, voit là une opportunité de s’en débarrasser et pousse son mari à céder le chat. Mais Shōzō, incapable de choisir entre sa femme et son chat, hésite, tergiverse, et ne peut se résoudre à abandonner Lily. Les tensions grandissent dans le ménage, Fukuko devenant de plus en plus irritée par l’attachement absurde de son mari à l’animal. Il faut dire que Lily occupe une place centrale dans la maison, dormant sur les genoux de Shōzō, exigeant son attention et exerçant un contrôle involontaire sur les émotions des deux femmes. Shōzō est incapable d’exprimer des sentiments forts envers les femmes, mais il est totalement dévoué à son chat, provoquant l’exaspération des deux épouses. Shinako, dans sa tentative de récupérer le chat, réveille chez Shōzō une nostalgie de leur ancienne relation, ce qui fragilise encore plus son couple actuel.

Finalement, Shōzō acceptera à contrecœur de donner Lily à Shinako, pensant qu’elle y sera mieux traitée. Cependant, après le départ du chat, il ressentira un immense vide, plus profond que ce qu’il éprouve pour aucune des deux femmes. Fukuko, qui croyait avoir gagné en éliminant Lily, se rend compte que son mari est désormais encore plus absent et indifférent. Shinako, quant à elle, savoure sa victoire, non pas parce qu’elle a récupéré le chat, mais parce qu’elle a trouvé un moyen de perturber la relation de Shōzō et Fukuko.

"Sasameyuki", souvent traduit en anglais sous le titre "The Makioka Sisters" (et en français sous "Quatre sœurs" ou "Les Sœurs Makioka"), est un roman majeur de Jun'ichirō Tanizaki, publié en feuilleton entre 1943 et 1948. Situé principalement à Osaka et dans ses environs, ce livre est considéré comme l'un des grands classiques de la littérature japonaise, et il offre une vision intime et élégante de la vie bourgeoise japonaise dans les années 1930. Tanizaki utilise le déclin des Makioka pour évoquer la nostalgie d’un Japon traditionnel en train de disparaître. La famille Makioka est composée de quatre sœurs issues d'une famille de marchands déclinante, Tsuruko, l’aînée, est attachée aux traditions et au maintien des valeurs familiales; Sachiko : La seconde, plus flexible et ancrée dans un style de vie plus moderne; Yukiko, la troisième, dont le mariage arrangé est un enjeu central du roman; et Taeko, laa plus jeune, indépendante et rebelle, symbole de la modernité. Le roman tourne autour des efforts pour marier Yukiko, un processus long et délicat, marqué par des échecs et des compromis. En parallèle, Taeko incarne la rébellion contre les normes traditionnelles de la famille. En 1983, "Sasameyuki" a été adapté par Kon Ichikawa, sous le titre "The Makioka Sisters", un film salué pour sa fidélité à l’œuvre et sa magnifique cinématographie.

Le début du premier livre avait été publié en 1943 dans la revue Chûô-Káron, mais, sous la pression de la censure de l'époque, Tanizaki avait dû renoncer à poursuivre la publication du roman : aux yeux des censeurs, l'ouvrage était trop "nonchalant" pour être livré au grand public en pleine guerre. Tanizaki continua néanmoins à l'écrire. Le premier livre parut à compte d'auteur en 1944. mais la suite ne put voir le jour qu'une fois la paix revenue : le deuxième livre en 1947, le troisième en 1948.

Il s'agit d'une longue chronique romancée d`une famille bourgeoise d'Osaka de 1936 à 1941, dans les années où les Japonais pouvaient encore se donner l'illusion de la paix et d'une certaine liberté. Osaka, grand centre d`activités commerciales et industrielles, était aussi une ville qui avait élaboré une civilisation brillante d'un type exclusivement bourgeois. Les grandes familles d'Osaka avaient sauvegardé leurs fières traditions et leur manière de vivre jusqu'à une date fort récente, et l`on pouvait observer chez elles les vestiges d'une civilisation authentique, dont l'homogénéité se remarquait jusque dans les infimes détails de la vie quotidienne. L'idée de l'auteur était surtout de recréer dans un monde romanesque une telle atmosphère, dans laquelle ses personnages féminins pourraient évoluer avec aisance, sans l`ombre d'une contradiction qui nuise au mouvement de l'ensemble.

A la manière d`un long rouleau d`images de la peinture japonaise, l`auteur déploie l'une après l'autre. avec une lenteur calculée, des séquences essentiellement visuelles, soutenues par une technique incomparable de la description et de la narration dont le style suffit à tenir le lecteur sous le charme jusqu'à la dernière ligne de cette longue histoire. Il ne s'y passe pas grand-chose, si ce n'est la recherche d'un mari pour la troisième des quatre sœurs qui, à trente ans passés, s`obstine à repousser les prétendants; lorsque enfin elle se résigne au mariage, le roman sera achevé. La cadette, au contraire, par ses aventures sentimentales multiples, fait le désespoir de la famille...

On a souvent écrit que s'il est des romans dont un résumé ne saurait rendre compte, "Les Quatre Sœurs" est bien de ceux-là, car ici, chaque détail compte, et c'est de l'accumulation de ces détails que naît un attrait d`une puissance incroyable, attrait qui ne s'afflaiblit pas, bien au contraire, lorsqu`on relit le livre. (Trad. Gallimard)

"Kagi" (1956, La Confession impudique puis La Clef, The Key)

Tanizaki Jun-íchirô a su traité avec une adresse que l'on jugé incomparable un sujet des plus audacieux, les relations intimes d'un couple mûr. Audacieux et provocateur. Le mari, respectable professeur d'université, a cinquante-six ans et sa femme quarante-cinq. Leur dissimulation respective leur a fait taire jusqu'à présent l'insatisfaction que leur procuraient leurs rapports sexuels. Ils ont alors recours à un stratagème, celui d'écrire chacun leur journal, en sachant que l'autre le lira en cachette tout en prétendant le contraire. Cela leur permet d`aborder ce sujet interdit et d'agir ainsi indirectement sur le partenaire...

"... 4 janvier ... Il est arrivé aujourd'hui une chose curieuse. Cet après-midi, je suis entrée dans le bureau de mon mari, profitant de ce qu'il était sorti se promener, afin d'y faire le ménage que j'avais remis durant les trois premiers jours de l”année: j'y ai trouvé une clef, tombée devant la bibliothèque où se trouve le vase orné d'un narcisse. Ce qui n'a peut-être pas de signfication particulière.

Mais je n'arrive pas à croire que mon mari ait pu laisser ainsi tomber cette clef par inadvertance, sans raison précise. Lui qui est si méfiant! Et cela ne lui était d'ailleurs jamais arrivé, alors qu'il tient quotidiennement son journal, depuis de longues années. (..) Je savais évidemment depuis belle lurette qu'il tenait ce journal, qu'il le rangeait dans un tiroir de son bureau fermé à clef qu'il cachait cette clef entre différents livres de sa bibliothèque, ou parfois sous le tapis; mais je connais la distinction à maintenir entre ce que l'on peut et ce que l'on ne doit pas savoir. L'emplacement du cahier et la cachette de la clef, voilà tout ce que j'avais appris. Je n'ai jamais, au grand jamais, ouvert le journal. Or, soupçonneux comme il l'est, mon mari a besoin pour se rassurer de verrouiller son tiroir et de dissimuler la clef. [...] Pourquoi donc avoir, aujourd'hui, laissé la clef là?

Éprouve-t-il, suite à je ne sais quel changement d'état d'esprit, la nécessité de me faire lire son journal? Et, devinant que s'il me disait sans détour de le lire je n'en ferais rien, cherche-t-il à me faire comprendre que si je le souhaite, je n'ai qu'à le faire en secret, en me servant de la clef qu'il me livre là? Mais cela implique-t-il alors qu'il ignore que j'ai découvert depuis longtemps la cachette de la clef? Ou plutôt essaie-t-il de me dire qu'il admet en secret à partir d'aujourd'hui que je lise son journal en cachette, et que tout en l'admettant, il va feindre de ne pas l'admettre? [...]