- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- Welty

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Heller - Toole

- Naipaul

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- Antonin Artaud (1896-1948), "L'Ombilic des limbes" (1925), "Les Tarahumaras" (1945), "Van Gogh, le suicidé de la société" (1947) - - Jacques Prevel (1915-1951), "En compagnie d'Antonin Artaud" (1946-47) - ...

Last update: 11/11/2016

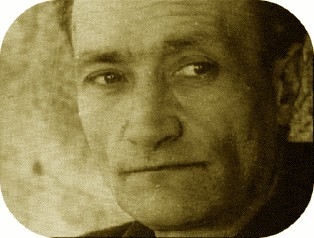

Antonin Artaud se tient au seuil du monde, en quête d'osmoses et de rencontres, le voici rejeter corps et âme, quelque chose détruit sa pensée et retombe dans les décombres de son moi : "il est si dur de ne plus exister, de ne plus être dans quelque chose" - Du jeune premier photographié en 1926-1927 par Man Ray, acteur dans "La Passion de Jeanne d'Arc" de Karl Dreyer (le moine Massieu, 1928) ou dans "Le Juif errant" de Luitz-Morat (Gringalet, 1926) au "petit vieux d'asile" irrémédiablement atteint par une si profonde souffrance intérieure lors de la fameuse conférence du Vieux-Colombier (13 janvier 1947), ....

"Depuis les poèmes que le jeune Artaud envoie en 1922 à Jacques Rivière jusqu'aux pages signées du Momo déjà légendaire, cette œuvre témoigne plus que toute autre des exigences et des souffrances de l'esprit. Artaud a vécu jusqu'à la folie l'impossibilité de vivre. Ce que les autres ont exploité, analysé, Il l'a incarné : le refus de la condition humaine, la décision de tout risquer pour en sortir. Il n'a pas voulu écrire, mais montrer sa vérité. "Là où d'autres proposent des œuvres, je ne prétends pas autre chose que de montrer mon esprit." Il insulte la littérature :« Toute écriture est de la cochonnerie. »

Et, déjà, il confiait à Rivière :« Je suis un homme qui a beaucoup souffert de l'esprit - et à ce titre j'ai le "droit " de parler. » Pourtant, de cette vie qui n'a jamais tenté que de se débattre, que d'échapper à son asphyxie, est née l'une des œuvres les plus impressionnantes et, parfois, les plus belles de l'époque.

Il y a bien chez Artaud, de loin en loin, un texte de création littéraire. Ce qui relève d'une telle tentative se sépare très nettement de ce qui relève du témoignage pur, de la simple description de l'esprit. Artaud a écrit des poèmes, et parfois ces poèmes en vers octosyllabiques, aux strophes et rimes traditionnelles ont toutes les apparences de la forme (L'Ombilic des limbes, Bilboquet); il écrit de courtes pièces de théâtre où il s'objective en un personnage mythique (comme dans Paul les Oiseaux). Mais cette tentative vers l'œuvre n'a nullement pour but la recherche d'une beauté formelle : Artaud est insensible à ce qu'il appelle dédaigneusement « le côté Vermeer-de-Delft de la poésie». ll n'a d'attention que pour le mal de son esprit. Mais cette tentative de création littéraire, justement, est une réponse à ce mal :un effort pour le guérir. Bien mieux: si l'expression était possible, elle apporterait la preuve que ce mal est illusoire. Ce qui tourmente Artaud, en effet, c'est d'abord le sentiment d'une force spoliatrice qui, à chaque instant, le dépouille de son acquis. Quelque chose détruit sa pensée, ne cesse-t-il de dire : un reflux perpétuel lui retire ce qui était, il n'y a qu'un instant, en sa possession. Artaud décrit son expérience comme celle d'une incessante chute de niveau. Et il s'agit d'une perte, plus que d'une absence : bref, d'un mal de la mémoire, du langage.

« Un quelque chose de furtif qui m'enlève les mots que j'ai trouvés, qui diminue ma tension mentale, qui détruit au fur et à mesure dans sa substance la masse de ma pensée, qui m'enlève jusqu'à la mémoire des tours par lesquels on s'exprime.... »

Aux mots, Artaud demande de fixer une réalité qui lui échappe : mais aussi de donner à cette réalité intérieure un sens objectif. La malédiction, c'est à la fois l'écoulement et la séparation du soi. Et le désir, c'est la relation dans une existence substantielle. Arriver à fixer une existence, un niveau d'être, ce serait se situer parmi les choses. Se saisir, ce serait saisir l'univers. « Être au niveau des objets et des choses » : tel est son vœu. ll attend des osmoses, des rencontres, des contacts. « J'imagine une âme travaillée et comme soufrée et phosphorescente de ces rencontres, comme le seul état acceptable de la réalité.»

Mais, de la réalité, toujours il est rejeté vers lui-même. Sur le seuil de ce qu'Artaud appelle la pensée, et qui devrait être pensée du monde, il se sent brusquement tiré en arrière : il retombe dans la trappe et parmi les décombres du soi. D'où son tourment : « ll est si dur de ne plus exister, de ne plus être dans quelque chose.»

Son mal est une perte de soi qui est aussi une spoliation du monde. Ce qu'il appelle «absence de feu mental, manque de circulation de la vie», c'est « la douleur d'un ajustement avorté», «une espèce de déperdition constante du niveau normal de la réalité».

D'où la beauté si particulière de chaque texte d'Artaud : beauté vraiment convulsive, celle-là, beauté d'angoisse, d'asphyxie, de ruine... Les mots : autant de coups de poing sur le mur invincible, autant de cris auxquels nul ne répond du dehors. Le langage tente d'avancer, de fixer, de lier, d'ouvrir : mais tout retombe dans la prison de l'intimité, peuplée du seul désespoir de l'impossible. Prison de l'espace intérieur, qui est aussi espace organique. Car le lyrisme d'Artaud est tenacement physiologique : le poil y remplace l'herbe, la veine le ruisseau, l'os la pierre, le sang aveugle la clairvoyante lumière. On ne peut pas quitter cette cage d'os et d'idées qui nous dérobe le monde, nous enferme, et où pourtant nous ne cessons de retomber en morceaux. Cette membrane de peau qui nous recouvre fait frontière. A elle commence notre en deçà - celui de la nuit, de la mort..." (Gaëtan Picon, Gallimard)

Antonin Artaud (1896-1948)

L’œuvre d’Artaud vise un absolu pour lequel il brûla sa vie et sa raison. Ses réalisations théâtrales sont modestes au regard de l’influence qu’il a exercée sur les générations suivantes. C'est surtout sa vision personnelle de l'art de la scène, retranscrite dans "Le théâtre et son double", qui a marqué les mémoires : cette suite d'articles comprend notamment les deux manifestes sur 'Le théâtre' et 'La cruauté', qui avaient retenu l'attention lors de leur publication en revue vers 1933; Artaud plaide ici pour la restauration d'une mise en scène forte, capable de saisir le spectateur. La conférence qu'il donne au théâtre du Vieux Colombier le 13 janvier 1948 pose le cadre de son " théâtre de sang ", où l'existence entière se joue dans l'acte théâtral.

Son être tout entier ne s'inscrit ni dans le théâtre ni dans la prose au sens où nous l'entendons, il est tout entier à l'observation des mécanismes de sa pensée face à l'impossibilité d'être. Dès les premiers mots de "L'Ombilic des limbes" (1925), Antonin Artaud exprime cette tension avec lucidité : "là où d'autres proposent des œuvres je ne prétends pas autre chose que de montrer mon esprit. La vie est de brûler des questions. Je ne conçois pas d'œuvre comme détachée de la vie. Je n'aime pas la création détachée". Cette impossibilité d’écrire et d’être est comme une « douleur plantée en moi comme un coin, au centre de ma réalité la plus pure, à cet emplacement de la sensibilité où les deux mondes de l’esprit et du corps se rejoignent."

"Vitres de son où virent les astres,

verres où cuisent les cerveaux,

le ciel fourmillent d'impudeurs

dévore la nudité des astres.

Un lait bizarre et véhément

fourmille au fond du firmament;

un escargot monte et dérange

la placidité des nuages.

Délices et rages, le ciel

lance sur nous comme un nuage

un tourbillon d'ailes sauvages

torrentielles d'obscénités."

(Vitres de son, La Nuit opère, L'Ombilic des limbes, 1925)

"Dans les outres des draps gonflés

où la nuit entière respire,

le poète sent ses cheveux

grandir et se multiplier.

Sur tous les comptoirs de la terre

montent des verres déracinés,

le poète sent sa pensée

et son sexe l'abandonner.

Car ici la vie est en cause

et le ventre de la pensée;

les bouteilles heurtent les crânes

de l'aérienne assemblée.

Le Verbe pousse du sommeil

comme une fleur ou comme un verre

plein de formes et de fumées.."

Dès son adolescence, il souffre d’une maladie non identifiable, migraines, confusion, angoisses, agressivité, douleurs, mais aussi errances existentielles que ni les séjours en maisons de santé dès 1915 et ni la prise de drogues ne peuvent atténuer. A vingt-six ans, il rejoint les rangs du surréalisme, devient comédien à ses heures ('La passion de Jeanne d'Arc' de Dreyer, 'Napoléon Bonaparte' d'Abel Gance) mais ne cesse de souffrir, écrit-il, "d’une effroyable maladie de l’esprit. Ma pensée m’abandonne à tous les degrés. Depuis le fait simple de la pensée jusqu’au fait extérieur de sa matérialisation extérieure dans les mots. Mots, formes de phrases, directions intérieures de la pensée, réactions simples de l’esprit, je suis à la poursuite constante de mon être intellectuel. Lors donc que je peux saisir une forme, si imparfaite soit-elle, je la fixe, dans la crainte de perdre toute la pensée. Je suis au-dessous de moi-même, je le sais, j’en souffre, mais j’y consens dans la peur de ne pas mourir tout à fait." Dans "Le Pèse-Nerfs", il ne cesse de revenir sur ce combat quasi métaphysique, "ce quelque chose de furtif qui m’enlève les mots que j’ai trouvés, qui diminue ma tension mentale, qui détruit au fur et à mesure dans sa substance la masse de ma pensée". Dans une lettre du 6 juin 1924 (correspondances avec Jacques Rivière), Artaud exprime le mieux ce qu'il ne parviendra plus à surmonter et que ses internements successifs et la violence des électrochocs ne feront qu'empirer : "mes faiblesses ont des racines vivantes, des racines d’angoisse qui touchent au cœur de la vie ; au moment où l’âme s’apprête à organiser sa richesse, ses découvertes, cette révélation, à cette inconsciente minute où la chose est sur le point d’émaner, une volonté supérieure et méchante attaque l’âme comme un vitriol, attaque la masse mot-et-image, attaque la masse du sentiment, et me laisse, moi, pantelant comme à la porte même de la vie".

"Ces narines d'os et de peau

par où commencent les ténèbres

de l'absolu, et la peinture de ces lèvres

que tu fermes comme un rideau

Et cet or que te glisse en rêve

la vie qui te dépouille d'os,

et des fleuves de ce regard faux

par où tu rejoins la lumière

Momie, et ces mains de fuseaux

pour te retourner les entrailles,

ces mains où l'ombre épouvantable

prend la figure d'un oiseau ..

(Invocation à la momie, L'Ombilic des limbes, 1925)

"Ce qui me sépare des surréalistes, c'est qu'ils aiment autant la vie que je la méprise. Jouir dans toutes les occasions et par tous les pores, voilà le centre de leurs obsessions", Artaud s'adonne alors aux sciences occultes, à l'exploration de l'irrationnel par le rêve, l'opium, l'expérience intérieure du langage, où le mot perd toute détermination conceptuelle; après le voyage au Mexique, en 1936, chez les Indiens Tarahumaras, dont toute la vie tourne autour du rite du peyotl, commence le calvaire des internements : Sotteville-lès-Rouen, Ville-Évrard, Sainte-Anne à Paris, Rodez, où il reste jusqu'en 1946, et où il subit un traitement d'électrochocs (Lettres de Rodez, 1946). Libéré, il voit, tandis que le cancer le ronge, monter vers lui une image solitaire, souffrante, son double (Van Gogh, le suicidé de la société, 1947) : « Et il ne s'est pas suicidé dans un coup de folie, dans la transe de n'y pas parvenir, mais au contraire il venait d'y parvenir et de découvrir ce qu'il était et qui il était, lorsque la conscience générale de la société, pour le punir de s'être arraché à elle, le suicida. »

"L'OMBILIC DES LIMBES" (1925)

"Je voudrais faire un livre qui dérange les hommes. qui soit comme une porte ouverte et qui les mène où ils n`auraient jamais consenti à aller..." - Petit ouvrage d'Antonin Artaud publié chez Gallimard en 1925 qui échappa à toutes les tentatives de la critique traditionnelle. Il comprend en effet cinq poèmes en prose, d`une essence indéfinissable, hermétiques souvent, mais tous jaillis du plus profond de sa souffrance : "L`Ombilic des limbes", "Paul des Oiseaux ou la place de l'Amour" (on y voit le héros (Paolo Uccello) se débattre au milieu d`un vaste tissu mental où il a perdu toutes les routes de son âme), puis sous forme épistolaire, des considérations sur le cinéma, "Cher Monsieur. ne croyez-vous pas que... ", un troisième poème, "Description d`un état physique" et "Lettre à monsieur le législateur de la loi sur les stupéfiants", expression poignante de cette "brûlure acide dans les membres", de ce "désarroi inconscient" qui lui font plaider la cause de l`opium, ultime remède à son angoisse ("L`opium est cette imprescriptible et impérieuse substance qui permet de rentrer dans la vie de leur âme à ceux qui ont eu le malheur de l`avoir perdue". Tout autre est "Le Jet de sang", poème qui a les apparences de la farce avec pour protagonistes. un jeune homme, une jeune fille, la nourrice, le prêtre, le cordonnier, le bedeau, la maquerelle, sans oublier Dieu en personne.

Roger Vitrac écrira : "Jamais, dès la parution de l`Ombilic, aucun manifeste d`idées n'atteignit aux cimes ou Antonin Artaud a porté les nuages de l'esprit. Jamais la chair n'est allée si loin dans l'exploration de la pensée..."

"Là où d'autres proposent des œuvres je ne prétends pas autre chose que de montrer mon esprit.

La vie est de brûler des questions.

Je ne conçois pas d'oeuvre comme détachée de la vie.

Je n'aime pas la création détachée. Je ne conçois pas non plus l'esprit comme détaché de lui-même.

Chacune de mes œuvres, chacun des plans de moi-même, chacune des floraisons glacières de mon âme intérieure bave sur moi.

Je me retrouve autant dans une lettre écrite pour expliquer le rétrécissement intime de mon être et le châtrage insensé de ma vie, que dans un essai extérieur à moi-même, et qui m'apparaît comme une grossesse indifférente de mon esprit.

Je souffre que l'Esprit ne soit pas dans la vie et que la vie ne soit pas l'Esprit, je souffre de l'Esprit-organe, de l'Esprit-traduction, ou de l'Esprit-intimidation-des-choses pour les faire entrer dans l'Esprit.

Ce livre je le mets en suspension dans la vie, je veux qu'il soit mordu par les choses extérieures, et d'abord par tous les soubresauts en cisaille, toutes les cillations de mon moi á venir.

Toutes ces pages traînent comme des glaçons dans l'esprit. Qu'on excuse ma liberté absolue. Je me refuse à faire de différence entre aucune des minutes de moi-même. Je ne reconnais pas dans l'esprit de plan.

ll faut en finir avec l'Esprit comme avec la littérature. Je dis que l'Esprit et la vie communiquent à tous les degrés. Je voudrais faire un livre qui dérange les hommes, qui soit comme une porte ouverte et qui les mène où ils n'auraient jamais consenti à aller, une porte simplement abouchée avec la réalité.

Et ceci n'est pas plus une préface à un livre, que les poèmes par exemple qui le jalonnent ou le dénombrement de toutes les rages du mal-être.

Ceci n'est qu'un glaçon aussi mal avalé."

"Une grande ferveur pensante et surpeuplée portait mon moi comme un abîme plein. Un vent charnel et résonnant soufflait, et le soufre même en était dense. Et des radicelles infimes peuplaient ce vent comme un réseau de veines, et leur entrecroisement fulgurait. L'espace était mesurable et crissant, mais sans forme pénétrable. Et le centre était une mosaïque d'éclats, une espèce de dur marteau cosmique, d'une lourdeur défigurée, et qui retombait sans cesse comme un front dans l'espace, mais avec un bruit comme distillé. Et l'enveloppement cotonneux du bruit avait l'instance obtuse et la pénétration d'un regard vivant.

Oui, l'espace rendait son plein coton mental où nulle pensée encore n'était nette et ne restituait sa décharge d'objets. Mais, peu à peu, la masse tourna comme une nausée limoneuse et puissante, une espèce d`immense influx de sang végétal et tonnant. Et les radicelles qui tremblaient à la lisière de mon œil mental, se détachèrent avec une vitesse de vertige de la masse crispée du vent. Et tout l'espace trembla comme un sexe que le globe du ciel ardent saccageait. Et quelque chose du bec d'une colombe réelle troua la masse confuse des états, toute la pensée profonde à ce moment se stratifiait, se résolvait, devenait transparente et réduite.

Et il nous fallait maintenant une main qui devint l'organe même du saisir. Et deux ou trois fois encore la masse entière et végétale tourna, et chaque fois, mon oeil se replaçait sur une position plus précise. L'obscurité elle-même devenait profuse et sans objet .

Le gel entier gagnait la clarté."

(éditions Gallimard)

Docteur,

"Il y a un point sur lequel j'aurais voulu insister : c'est celui de l'importance de la chose sur laquelle agissent vos piqûres; cette espèce de relâchement essentiel de mon être, cet abaissement de mon étiage mental, qui ne signifie pas comme on pourrait le croire une diminution quelconque de ma moralité (de mon âme morale) ou même de mon intelligence, mais si l'on veut, de mon intellectualité utilisable, de mes possibilités pensantes, et qui a plus à voir avec le sentiment que j'ai moi-même de mon moi, qu'avec ce que j'en montre aux autres.

Cette cristallisation sourde et multiforme de la pensée, qui choisit à un moment donné sa forme. Il y a une cristallisation immédiate et directe du moi au milieu de toutes les formes possibles, de tous les modes de la pensée.

Et maintenant, Monsieur le Docteur, que vous voilà bien au fait de ce qui en moi peut être atteint (et guéri par les drogues), du point litigieux de ma vie, j'espère que vous saurez me donner la quantité de liquides subtils, d'agents spécieux, de morphine mentale, capables d'exhausser mon abaissement, d'équilibrer ce qui tombe, de réunir ce qui est séparé, de recomposer ce qui est détruit.

Ma pensée vous salue."

"PAUL LES OISEAUX ou LA PLAGE DE L'AMOUR"

Paolo Ucello, le héros, se débat au milieu d'un vaste tissu mental où il a perdu toutes les routes de son âme...

"Paolo Uccello est en train de se débattre au milieu d'un vaste tissu mental où il a perdu toutes les routes de son âme et jusqu'à la forme et à la suspension de sa réalité.

Quitte ta langue Paolo Uccello, quitte ta langue, ma langue, ma langue, merde, qui est-ce qui parle, où es-tu? Outre, outre, Esprit, Esprit, feu, langues de feu, feu, feu, mange ta langue, vieux chien, mange sa langue, mange, etc. J'arrache ma langue.

OUI.

Pendant ce temps Brunelleschi et Donatello se déchirent comme des damnés. Le point pesant et soupesé du litige est toutefois Paolo Uccello, mais qui est sur un autre plan qu'eux.

Il y a aussi Antonin Artaud. Mais un Antonin Artaud en gésine, et de l'autre côté de tous les verres mentaux, et qui fait tous ses efforts pour se penser autre part que là (chez André Masson par exemple qui a tout le physique de Paolo Uccello, un physique stratifié d'insecte ou d'idiot, et pris comme une mouche dans la peinture, dans sa pointure qui en est par contre-coup stratifiée).

Et d'ailleurs c'est en lui (Antonin Artaud) que Uccello se pense, mais quand il se pense il n'est véritablement plus en lui, etc., etc. Le feu où ses glaces macèrent s'est traduit en un beau tissu.

Et Paolo Uccello continue la titillante opération de cet arrachement désespéré.

ll s'agit d'un problème qui s'est posé à l'esprit d'Antonin Artaud, mais Antonin Artaud n'a pas besoin de problème, il est déjà assez emmerdé par sa propre pensée, et entre autres faits de s'être rencontré en lui-même, et découvert mauvais acteur, par exemple, hier, au cinéma, dans Surcouf, sans encore que cette larve de Petit Paul vienne manger sa langue en lui.

Le théâtre est bâti et pensé par lui. Il a fourré un peu partout des arcades et des plans sur lesquels tous ses personnages se démènent comme des chiens.

Il y a un plan pour Paolo Uccello, et un plan pour Brunelleschi .et Donatello, et un petit plan pour Selvaggia, la femme de Paolo.

Deux, trois, dix problèmes se sont entrecroisés tout d'un coup avec les zigzags de leurs langues spirituelles et tous les déplacements planétaires de leurs plans.

Au moment où le rideau se lève, Selvaggia est en train de mourir.

Paolo Uccello entre et lui demande comment elle va. La question a le don d'exaspérer Brunelleschi qui lacère l'atmosphère uniquement mentale du drame d'un poing matériel et tendu.

BRUNELLESGHI. - Cochon, fou.

Paolo Uccello, éternuant trois fois. - Imbécile.

Mais d'abord décrivons les personnages. Donnons-leur une forme physique, une voix, un accoutrement.

Paul les Oiseaux a une voix imperceptible, une démarche d'insecte, une robe grop grande pour lui.

Brunelleschi, lui, a une vraie voix de théâtre sonore et bien en chair. Il ressemble au Dante.

Donatello est entre les deux : saint François d'Assise avant les Stigmates.

La scène se passe sur trois plans.

Inutile de vous dire que Brunelleschi est amoureux de la femme de Paul les Oiseaux. Il lui reproche entre autres choses de la laisser mourir de faim. Est-ce qu'on meurt de faim dans l'Esprit?

Car nous sommes uniquement dans l'Esprit.

Le drame est sur plusieurs plans et à plusieurs faces, il consiste aussi bien dans la stupide question de savoir si Paolo Uccello finira par acquérir assez de pitié humaine pour donner à Selvaggia à manger, que de savoir lequel des trois ou quatre personnages se tiendra le plus longtemps à son plan.

Car Paolo Uccello représente l'Esprit, non pas précisément pur, mais détaché.

Donatello est l'Esprit sur-élevé. Il ne regarde déjà plus la terre, mais il y tient encore par les pieds.

Brunelleschi, lui, est tout à fait enraciné à la terre, et c'est terrestrement et sexuellement qu'il désire Selvaggia. Il ne pense qu'à coïter.

Paolo Uccello n'ignore pas cependant la sexualité, mais il la voit vitrée et mercurielle, et froide comme de l'éther...."

DESCRIPTION D'UN ÉTAT PHYSIQUE

"Une sensation de brûlure acide dans les membres, des muscles tordus et comme à vif, le sentiment d'être en verre et brisable, une peur, une rétraction devant le mouvement, et le bruit. Un désarroi inconscient de la marche, des gestes, des mouvements. Une volonté perpétuellement tendue pour les gestes les plus simples, le renoncement au geste simple, une fatigue renversante et centrale, une espèce de fatigue aspirante. Les mouvements à recomposer, une espèce de fatigue de mort, de la fatigue d'esprit pour une application de la tension musculaire la plus simple, le geste de prendre, de s'accrocher inconsciemment à quelque chose, à soutenir par une volonté appliquée.

Une fatigue de commencement du monde, la sensation de son corps à porter, un sentiment de fragilité incroyable, et qui devient une brisante douleur, un état d'engourdissement douloureux, une espèce d'engourdissement localisé à la peau, qui n'interdit aucun mouvement mais change le sentiment interne d'un membre, et donne à la simple station verticale le prix d'un effort victorieux.

Localisé probablement à la peau, mais senti comme la suppression radicale d'un membre, et ne présentant plus au cerveau que des images de membres filiformes et cotonneux, des images de membres lointains et pas à leur place. Une espèce de rupture intérieure de la correspondance de tous les nerfs.

Un vertige mouvant, une espèce d'éblouissement oblique qui accompagne tout effort, une coagulation de chaleur qui enserre toute l'étendue du crâne ou s'y découpe par morceaux, des plaques de chaleur qui se déplacent.

Une exacerbation douloureuse du crâne, une coupante pression des nerfs, la nuque acharnée à souffrir, des tempes qui se vitrifient ou se marbrent, une tête piétinée de chevaux;

Il faudrait parler maintenant de la décorporisation de la réalité, de cette espèce de rupture appliquée, on dirait, a se multiplier elle-même entre les choses et le sentiment qu'elles produisent sur notre esprit, la place qu'elles doivent prendre.

Ce classement instantané des choses dans les cellules de l'esprit, non pas tellement dans leur ordre logique, mais dans leur ordre sentimental, affectif

(qui ne se fait plus) :

les choses n'ont plus d'odeur, plus de sexe. Mais leur ordre logique aussi quelquefois est rompu à cause justement de leur manque de relent affectif. Les mots pourrissent à l'appel inconscient du cerveau, tous les mots pour n'importe quelle opération mentale, et surtout celles qui touchent aux ressorts les plus habituels, les plus actifs de l'esprit."

(éditions Gallimard)

"Le Pèse-Nerfs" (1927)

Un recueil de moins de trente pages, de textes de deux à neuf pages, dont la tonalité est donnée dès le premier texte, Artaud tente d'imposer aux autres son être insaisissable, luttant contre la pétrification qui nous saisit avant toute pensée et contre la segmentation rassurante du monde. Il se passe bien en lui quelque chose de déterminant, que personne ne saisit, "vous êtes tous des cons.. vous vous acharnez à ne pas comprendre". Oui, Artaud va mal, aussi mal que lors de la Correspondance avec Jacques Rivière, et il est le seul à savoir que "la vie est un point", que l'âme "n'a pas de tranches, ni l'esprit de commencements", que l'esprit reptilien se dérobe, laisse les langues en suspens. "Le Pèse-Nerfs" sera suivi des "Fragments d'un journal d'enfer" ...

"J'ai senti vraiment que vous rompiez autour de moi l'atmosphère, que vous faisiez le vide pour me permettre d'avancer pour donner la place d'un espace impossible à ce qui en moi n'était encore qu'en puissance, à toute une germination virtuelle, et qui devait naître, aspirée par la place qui s'offrait.

Je me suis mis souvent dans cet état d'absurde impossible, pour essayer de faire naître en moi de la pensée. Nous sommes quelques-uns à cette époque à avoir voulu attenter aux choses, créer en nous des espaces à la vie, des espaces qui n'étaient pas et ne semblaient pas devoir trouver place dans l'espace.

J'ai toujours été frappé de cette obstination de l'esprit à vouloir penser en dimensions et en espaces, et à se fixer sur des états arbitraires des choses pour penser, à penser en segments, en cristalloïdes, et que chaque mode de l'être reste figé sur un commencement, que la pensée ne soit pas en communication instante et ininterrompue avec les choses, mais que cette fixation et ce gel, cette espèce de mise en monuments de l'âme, se produise pour ainsi dire AVANT LA PENSEE. C'est évidemment la bonne condition pour créer.

Mais je suis encore plus frappé de cette inlassable, de cette météorique illusion, qui nous souffle ces architectures déterminées, circonscrites, pensées, ces segments d'âme cristallisés, comme s'ils étaient une grande page plastique et en osmose avec tout le reste

de la réalité. Et la surréalité est comme un rétrécissement de l'osmose, une espèce de communication retournée. Loin que j'y voie un amoindrissement du contrôle, j'y vois au contraire un contrôle plus grand, mais un contrôle qui, au lieu d'agir se méfie, un contrôle qui empêche les rencontres de la réalité ordinaire et permet des rencontres plus subtiles et raréfiées, des rencontres amincies jusqu'à la corde, qui prend feu et ne rompt jamais.

J'imagine une âme travaillée et comme soufrée et phosphoreuse de ces rencontres, comme le seul état acceptable de la réalité.

Mais c'est je ne sais pas quelle lucidité innommable, inconnue, qui m'en donne le ton et le cri et me les fait sentir à moi-même. Je les sens à une certaine totalité insoluble, je veux dire survie sentiment de laquelle aucun doute ne mord. Et moi, par rapport à ces remuantes rencontres, je suis dans un état de moindre secousse, je voudrais qu'on imagine un néant arrêté, une masse d'esprit enfouie quelque part, devenue virtualité."

"Il faut que l'on comprenne que toute l'intelligence n'est qu'une vaste éventualité, et que l'on peut la perdre, non pas comme l'aliéné qui est mort, mais comme un vivant qui est dans la vie et qui en sent sur lui l'attraction et le souffle (de l'intelligence, pas de la vie).

Les titillations de l'intelligence et ce brusque renversement des parties.

Les mots à mi-chemin de l'intelligence.

Cette possibilité de penser en arrière et d'invectiver tout à coup sa pensée.

Ce dialogue dans la pensée.

L'absorption, la rupture de tout.

Et tout à coup ce filet d'eau sur un volcan, la chute mince et ralentie de l'esprit."

"Se retrouver dans un état d'extrême secousse, éclaircie d'irréalité, avec dans un coin de soi-même des morceaux du monde réel."

"Penser sans rupture minime, sans chausse-trape dans la pensée, sans l'un de ces escamotages subits dont mes moelles sont coutumières comme postes-émetteurs de courants.

Mes moelles parfois s'amusent à ces jeux, se plaisent à ces jeux, se plaisent à ces rapts furtifs auxquels la tête de ma pensée préside.

Il ne me faudrait qu'un seul mot parfois, un simple petit mot sans importance, pour être grand, pour parler sur le ton des prophètes, un mot témoin, un mot précis, un mot subtil, un mot bien macéré dans mes moelles, sorti de moi, qui se tiendrait à l'extrême bout de mon être,

et qui, pour tout le monde, ne serait rien.

Je suis témoin, je suis le seul témoin de moi-même.

Cette écorce de mots, ces imperceptibles transformations de ma pensée à voix basse, de cette petite partie de ma pensée que je prétends qui était déjà formulée, et qui avorte,

je suis seul juge d'en mesurer la portée."

(éditions Gallimard)

"L'Art et la mort" (1929)

Artaud écrit son éloge de la mort, il ressent la mort comme une noyade, une asphyxie, un engloutissement, celui qu'on éprouve dans les cauchemars : "dans certaines peurs paniques de l'enfance, certaines terreurs grandioses et irraisonnées où le sentiment d'une menace extra-humaine couve, il est incontestable que la mort apparaît". Voici Artaud acceptant de se rapprocher de la littérature, sa "Lettre à la voyante" est un genre littéraire instauré par André Breton...

On sait par ailleurs qu'un gouffre sépare Breton d'Artaud, ainsi que relaté dans le Second Manifeste du Surréalisme : le réel n'est pour Artaud "qu'une des faces les plus transitoires de l'infinie réalité", il s'égale à la matière et pourrit avec elle, et tant l'excitant que l'artifice permettent d'abolir "l'enténèbrement de la vie" et de lui fournir "une lucidité phénoménale". Quant à la mort, Artaud nous donne dans son texte "Héloïse et Abélard", des corps abandonnés à l'inspiration de leur esprit...

"LETTRE A LA VOYANTE"

pour André Breton.

Madame,

Vous habitez une chambre pauvre, mêlée à la vie. C'est en vain qu'on voudrait entendre le ciel murmurer dans vos vitres. Rien, ni votre aspect, ni l'air ne vous séparent de nous, mais on ne sait quelle puérilité plus profonde que l'expérience nous pousse à taillader sans fin et à éloigner votre figure, et jusqu'aux attaches de votre vie.

L'âme déchirée et salie, vous savez que je n'assieds devant vous qu'une ombre, mais je n'ai pas peur de ce terrible savoir. Je vous sais à tous les nœuds de moi-même et beaucoup plus proche de moi que ma mère. Et je suis comme nu devant vous. Nu, impudique et nu, droit et tel qu'une apparition de moi-même, mais sans honte, car pour votre œil qui court vertigineusement dans mes fibres, le mal est vraiment sans péché.

Jamais je ne me suis trouvé si précis, si rejoint, si assuré même au-delà du scrupule, au-delà de toute malignité qui me vint des autres ou de moi, et aussi si perspicace. Vous ajoutiez la pointe de feu, la pointe d'étoile au fil tremblant de mon hésitation. Ni jugé, ni me jugeant, entier sans rien faire, intégral sans m'y efforcer; sauf la vie, c'était le bonheur. Et enfin plus de crainte que ma langue, ma grande langue trop grosse, ma langue minuscule ne fourche, j'avais à peine besoin de remuer ma pensée.

Cependant, je pénétrai chez vous sans terreur, sans l' ombre de la plus ordinaire curiosité. Et cependant vous étiez la maîtresse et l'oracle, vous auriez pu m'apparaitre comme l'âme même et le Dieu de mon épouvantable destinée. Pouvoir voir et me dire ! Que rien de sale

ou de secret ne soit noir, que tout l'enfoui se découvre, que le refoulé s'étale enfin à ce bel œil étalé, d'un juge absolument pur. De celui qui discerne et dispose mais qui ignore même qu'il vous puisse accabler.

La lumière parfaite et douce ou l'on ne souffre plus de son âme, cependant infestée de mal. La lumière sans cruauté ni passion où ne se révèle plus qu'une seule atmosphère, l'atmosphère d'une pieuse et sereine, d'une précieuse fatalité. Oui, venant chez vous, Madame, je n'avais plus peur de ma mort.

Mort ou vie, je ne voyais plus qu'un grand espace placide ou se dissolvaient les ténèbres de mon destin. J'étais vraiment sauf, affranchi de toute misère, car même ma misère à venir m'était douce, si par impossible j'avais de la misère à redouter dans mon avenir.

Ma destinée ne m'était plus cette route couverte et qui ne peut plus guère recéler que le mal. J'avais vécu dans son appréhension éternelle, et à distance, je la sentais toute proche, et depuis toujours blottie en moi. Aucun remous violent ne bouleversait à l'avance mes fibres, j'avais déjà été trop atteint ..." (éditions Gallimard)

1928-1929 - Le "Théâtre Alfred-Jarry" donne, dans diverses salles. des représentations de "Partage de midi" de Claudel, de "La Mère" de Gorki, du "Songe" de Strindberg. enfin de "Victor ou les enfants au pouvoir" de Vitrac. Mais le Théâtre Alfred-Jarry ne peut subsister, faute de moyens matériels, et Artaud doit se contenter d'exposer, dans divers textes et proclamations, ses idées sur le théâtre...

1936 - Départ pour le Mexique. Séjour chez les Tarahumaras.

«La culture rationaliste de l’Europe a fait faillite et je suis venu sur la terre du Mexique chercher les bases d’une culture magique qui peut encore jaillir des forces du sol indien». Venu au Mexique pour chercher une nouvelle idée de l’homme, Artaud fait table rase du mouvement surréaliste et va transformer de ce voyage en quête initiatique, s’aventurer encore plus profondément, durant l’été 1936, à l’intérieur des terres, dans la Sierra Madre occidentale, au Nord du Mexique, dans l’État de Chihuahua, au cœur de montagnes et de canyons quasi inaccessibles, où vivent les Tarahumaras, réussir à se faire accepter et participe à la cérémonie du peyotl, - qui provoque, écrira Michaux, « l’impression profonde d’être à tout mystérieusement relié, l’impression profonde d’au-delà, d’à-jamais, l’impression profonde de vivre une vie extra-corporelle et hors du temps, de participer à l’Absolu, au Perpétuel»...

«Le pays des Tarahumaras est plein de signes, de formes, d'effigies naturelles qui ne semblent point nés du hasard, comme si les dieux, qu'on sent partout ici, avaient voulu signifier leurs pouvoirs dans ces étranges signatures où c'est la figure de l'homme qui est de toutes parts pourchassée. [...] Que la Nature, par un caprice étrange, montre tout à coup un corps d'homme qu'on torture sur un rocher, on peut penser d'abord que ce n'est qu'un caprice et que ce caprice ne signifie rien. Mais quand, pendant des jours et des jours de cheval, le même charme intelligent se répète, et que la Nature obstinément manifeste la même idée ; quand les mêmes forment pathétiques reviennent ; quand des têtes de dieux connus apparaissent sur les rochers, et qu'un thème de mort se dégage dont c'est l'homme qui fait obstinément les frais, – et à la forme écartelée de l'homme répondent celles devenues moins obscures, plus dégagées d'une pétrifiante matière, des dieux qui l'ont depuis toujours torturé ; – quand tout un pays sur la pierre développe une philosophie parallèle à celle des hommes ; quand on sait que les premiers hommes utilisèrent un langage de signes et qu'on retrouve formidablement agrandie cette langue sur les rochers, certes, on ne peut plus penser que ce soit là un caprice, et que ce caprice ne signifie rien.» (Extrait de La montagne des signes, Les Tarahumaras, Gallimard)

1937, publication des "Nouvelles Révélations de l'être", et la même année. sur le bateau qui le ramène d'un séjour en Irlande. a lieu un incident à l'issue duquel Artaud est ínterné d'offlce...

Débutent neuf années d'internement (asiles du Havre et de Sotteville. Sainte-Anne, Ville-Evrard, enfin Rodez) au cours desquelles il ne cesse d'écrire à ses amis pour implorer sa délivrance... - En 1947, dans son Van Gogh, Artaud écrit... "La médecine est née du mal, si elle n’est pas née de la maladie, et si elle a, au contraire, provoqué et créé de toutes pièces la maladie pour se donner une raison d’être : mais la psychiatrie est née de la tourbe populacière des êtres qui ont voulu conserver le mal à la source de la maladie et qui ont ainsi extirpé de leur propre néant une espèce de garde suisse pour saquer à sa base l’élan de rébellion revendicatrice qui est à l’origine du génie. Il y a dans tout dément un génie incompris dont l’idée qui luisait dans sa tête fit peur, et qui n’a pu trouver que dans le délire une issue aux étranglements que lui avait préparés la vie...."

1938, publication du "Théâtre et son double"

Essai comportant une série d'articles, "Le Théâtre et la Peste", "La Mise en scène et la Métaphysique", "Le Théâtre alchimique", "Théâtre oriental et Théâtre occidental", et deux manifestes sur "Le Théâtre et la Cruauté", qui avaient tant éveillé l'attention lors de leur publication en revue, à partir de 1932. Dans une langue colorée, surprenante, souvent ésotérique, Antonin Artaud traduit une attente partagée par la plupart des amateurs de théâtre de l'époque : rendre à la scène sa dignité métaphysique. Le théâtre n'a de sens qu'autant qu'il est raccordé au drame, à la souffrance originels de l'homme. Antonin Artaud réagit ici contre l'excès de psychologie et souhaite l'avènement d'un drame métaphysique. Il remontera donc aux sources pures du théâtre, â la tragédie antique, aux mystères du Moyen Age, comme aux formes dramatiques de l'art d'Extrême-Orient, vers "une utilisation magique et de sorcellerie de la mise en scène". Il faut aller jusqu'à ressusciter dans le public l'expérience de la terreur, le théâtre et la peste, le théâtre devenu calamité, "un formidable appel de forces qui ramène l`esprit, par l'exemple, à la source des conflits". Artaud donne ainsi une part considérable aux aspects "physiques" des sentiments que le théâtre doit faire éprouver à tout spectateur....

LA VIE ET LA CULTURE

"Jamais, quand c'est la vie elle-même qui s'en va, on n'a autant parlé de la civilisation et de la culture. Et il y a un étrange parallélisme entre cet effondrement généralisé de la vie qui est à la base de la démoralisation actuelle et le souci d'une culture qui n'a jamais coïncidé avec la vie, et qui est faite pour régenter la vie.

Avant d'en revenir à la culture je considère que le monde a faim, et qu'il ne se soucie pas de la culture; et que c'est artificiellement que l'on veut ramener vers la culture des pensées qui ne sont tournées que vers la faim. Le plus urgent ne me paraît pas tant de défendre une culture dont l'existence n'a jamais sauvé un homme du souci de mieux vivre et d'avoir faim, que d'extraire de ce que l'on appelle la culture, des idées dont la force vivante est identique à celle de la faim.

Nous avons surtout besoin de vivre et de croire à ce qui nous fait vivre et que quelque chose nous fait vivre - et ce qui sort du dedans mystérieux de nous-mêmes ne doit pas perpétuellement revenir sur nous-mêmes dans un souci grossièrement digestif.

Je veux dire que s'il nous importe à tous de manger tout de suite, il nous importe encore plus de ne pas gaspiller dans l'unique souci de manger tout de suite notre simple force d'avoir faim.

Si le signe de l'époque est la confusion, je vois à la base de cette confusion une rupture entre les choses et les paroles, les idées, les signes qui en sont la représentation. Ce ne sont certes pas les systèmes à penser qui manquent : leur nombre et leurs contradictions caractérisent notre vieille culture européenne et française : mais où voit-on que la vie, notre vie, ait jamais été affectée par ces systèmes ?

Je ne dirai pas que le système philosophique soit chose à imputer directement et tout de suite; mais de deux choses l'une : ou ces systèmes sont en nous et nous en sommes imprégnés au point d'en vivre, et alors qu'importent les livres ? ou nous n'en sommes pas imprégnés et alors ils ne méritaient pas de nous faire vivre; et de toutes façons qu'importe leur disparition ?

ll faut insister sur cette idée de la culture en action et qui devient en nous comme un nouvel organe, une sorte de souffle second : et la civilisation, c'est de sa culture qu'on applique et qui régit jusqu'à nos actions les plus subtiles, l'esprit présent dans les choses; et c'est artificiellement qu'on sépare la civilisation de la culture et qu'il y a deux mots pour signifier une seule et identique action.

On juge un civilisé à la façon dont il se comporte et il pense comme il se comporte; mais déjà sur le mot de civilisé il y a confusion; pour tout le monde un civilisé cultivé est un homme renseigné sur des systèmes, et qui pense en systèmes, en formes, en signes, en représentations. C'est un monstre chez qui s'est développé jusqu'à l'absurde cette faculté que nous avons de tirer des pensées de nos actes, au lieu d'identifier nos actes à nos pensées.

Si notre vie manque de soufre, c'est-à-dire d'une constante magie, c'est qu'il nous plaît de regarder nos actes et de nous perdre en considérations sur les formes rêvées de nos actes, au lieu d'être poussés par eux. Et cette faculté est humaine exclusivement. Je dirai même que c'est une infection de l'humain qui nous gâte des idées qui auraient dû demeurer divines; car loin de croire au surnaturel, le divin inventé par I 'homme, je pense que c'est l'intervention millénaire de l'homme qui a fini par nous corrompre le divin.

Toutes nos idées sur la vie sont à reprendre à une époque où rien n'adhère sur la vie. Et cette pénible scission est cause que les choses se vengent et la poésie qui n'est plus en nous et que nous ne parvenons plus à retrouver dans les choses ressort, tout à coup, par le mauvais côté des choses; et jamais on n'aura vu tant de crimes, dont la bizarrerie gratuite ne s'explique que par notre impuissance à posséder la vie.

Si le théâtre est fait pour permettre à nos refoulements de prendre vie, une sorte d'atroce poésie s'exprime par des actes bizarres où les altérations du fait de vivre démontrent que l'intensité de la vie est intacte, et qu'il suffirait de la mieux diriger.

Mais si fort que nous réclamions la magie nous avons peur au fond d'une vie qui se développerait tout entière sous le signe de la vraie magie.

C'est ainsi que notre absence enracinée de culture s'étonne de certaines grandioses anomalies et que, par exemple, dans une île sans aucun contact avec la civilisation actuelle, le simple passage d'un navire qui ne contient que des gens bien portante puisse provoquer l'apparition de maladies inconnues dans cette île et qui sont une spécialité de nos pays : zona, influenza, grippe, rhumatisme, sinusite, polynévrite, etc., etc. Et de même si nous pensons que les nègres sentent mauvais, nous ignorons que pour tout ce qui n'est pas l'Europe, c'est nous, blancs, qui sentons mauvais. Et je dirai même que nous sentons une odeur blanche, blanche comme on peut parler d'un "mal blanc".

Comme le fer rougit à blanc on peut dire que tout ce qui est excessif est blanc; et pour un Asiatique la couleur blanche est devenue l'insigne de la plus extrême décomposition.

Ceci dit, on peut commencer à tirer une idée de la culture, une idée qui est d'abord une protestation. Protestation contre l'idée séparée que l'on se fait de la culture, comme s'il y avait la culture d'un côté et la vie de l'autre; et comme si la vraie culture n'était pas un moyen raffiné de comprendre et d'exercer la vie.

On peut brûler la bibliothèque d'Alexandrie. Au-dessus et en dehors des papyrus, il y a des forces :on nous enlèvera pour quelque temps la faculté de retrouver ces forces, on ne supprimera pas leur énergie. Et il est bon que de trop grandes facilités disparaissent et que des formes tombent en oubli, et la culture sans espace ni temps et que détient notre capacité nerveuse reparaîtra avec une énergie accrue. Et il est juste que de temps en temps des cataclysmes se produisent qui nous incitent à en revenir à la nature, c'est-à-dire à retrouver la vie. Le vieux totémisme des bêtes, des pierres, des objets chargés de foudre, des costumes bestialement imprégnés, tout ce qui sert en un mot à capter, à diriger et à dériver des forces est pour nous une chose morte, dont nous ne savons plus tirer qu'un produit artistique et statique, un profit de jouisseur et non un profit d'acteur.

Or le totémisme est acteur car il bouge, et il est fait pour des acteurs; et toute vraie culture s'appuie sur les moyens barbares et primitifs du totémisme, dont je veux adorer la vie sauvage, c'est-à-dire entièrement spontanée.

Ce qui nous a perdu la culture, c'est notre idée occidentale de l'art et le profit que nous en retirons. Art et culture ne peuvent aller d'accord, contrairement à l'usage qui en est fait universellement.

La vraie culture agit par son exaltation et par sa force, et l'idéal européen de l'art vise à jeter l'esprit dans une attitude séparée de la force et qui assiste à son exaltation. C'est une idée paresseuse, inutile, et qui engendre à bref délai, la mort. Les tours multiples du Serpent Quetzalcoalt, s'ils sont harmonieux, c'est qu'ils expriment l'équilibre et les détours d'une force dormante; et l'intensité des formes n'est là que pour séduire et capter une force qui, en musique, éveille un déchirant clavier.

Les dieux qui dorment dans les Musées : le dieu du Feu avec sa cassolette qui ressemble au trépied de l'inquisition ; Tlaloc l'un des multiples dieux des Eaux, à la muraille de granit vert; la Déesse-Mère des Eaux, la Déesse-Mère des Fleurs; l'expression immuable et qui sonne, sous le couvert de plusieurs étages d'eau, de la Déesse à la robe de jade vert; l'expression transportée et bienheureuse, le visage crépitant d'arômes, où les atomes du soleil tournent en rond, de la Déesse-Mère des Fleurs; cette espèce de servitude obligée d'un monde où la pierre s'anime parce qu'elle a été frappée comme il faut, le monde des civilisés organiques, je veux dire dont les organes vitaux aussi sortent de leur repos, ce monde humain entre en nous, il participe à la danse des dieux, sans se retourner ni regarder en arrière, sous peine de devenir, comme nous-mêmes, des statues effritées de sel...

(Le Théâtre et son Double)

1947 - Lettres écrites de Rodez

C'est en 1945, alors qu'il est encore enfermé à l'hôpital psychiatrique de Rodez, qu'Antonin Artaud commence à écrire chaque jour dans de petits cahiers de brouillon que lui fournit l'administration. Sur ces fragiles supports, il réinvente un nouveau corps d'écriture, entre texte et dessin, entre théâtre vocal et danse rythmée de coups de couteaux qui transpercent la feuille. Artaud lui-même parle de " cahiers de notes littéraires, poétiques, psychologiques, physiologiques, magiques, magiques surtout ". Magiques en effet ; l'écriture sous ses doigts est vivante, les pages bougent, les dessins sortent de la feuille : pratique conjuratoire, exorcisme. Souvent il écrit dans plusieurs cahiers à la fois, au hasard des pages ouvertes, déployant ainsi les scènes plurielles et éclatées que cherchaient à penser dans les années trente ses théories théâtrales. Jour après jour et jusqu'à sa mort, le 4 mars 1948, il poursuivra ainsi inlassablement la même pratique effrénée d'écriture infinie où il remet en scène, dans un espace qu'il nomme " sempiternel ", son dernier Théâtre de la Cruauté.

De 1943 à 1946, à Rodez, Artaud écrit beaucoup.

1946, la liberté? Enfin, en 1946, grâce à ses amis (qui organisent pour lui une vente de tableaux a la galerie Pierre et une représentation au théâtre Sarah-Bernhardt), on lui rend la liberté. Publications du "Théâtre et son Double" (Coll. "Métamorphoses", N. R. F.), "Au pays des Tarahumaras" (Coll.L'Age d'or, Fontaine), "Lettres de Rodez" (G. L. M.). Durant ces années, Artaud vit entre Ivry (chez le docteur Delmas où il habite) et Paris, où il a retrouvé ses amis. Le théâtre demeure sa grande préoccupation. En 1947, il édite "Van Gogh, le suicide de la société" et tient sa fameuse conférence au théâtre du Vieux-Colombier.

1947 - Van Gogh ou le suicidé de la société

"Un bougeoir sur une chaise, un fauteuil de paille verte tressée,

un livre sur le fauteuil,

et voilà le drame éclairé.

Qui va entrer ? Sera-ce Gauguin ou un autre fantôme ?

Le bougeoir allumé sur le fauteuil de paille indique, paraît-il, la ligne de démarcation lumineuse qui sépare les deux individualités antagonistes de Van Gogh et de Gauguin.

L’objet esthétique de leur dispute n’offrirait, si on le racontait, pas grand intérêt peut-être, mais il devait indiquer entre les deux natures de Van Gogh et de Gauguin une scission humaine de fond.

Je crois que Gauguin pensait que l’artiste doit rechercher le symbole, le mythe, agrandir les choses de la vie jusqu’au mythe,

alors que Van Gogh pensait qu’il faut savoir déduire le mythe des choses les plus terre-à-terre de la vie.

En quoi je pense, moi, qu’il avait foutrement raison.

Car la réalité est terriblement supérieure à toute histoire, à toute fable, à toute divinité, à toute surréalité. Il suffit d’avoir le génie de savoir l’interpréter. Ce qu’aucun peintre avant le pauvre Van Gogh n’avait fait, ce qu’aucun peintre ne fera plus après lui, car je crois que cette fois-ci, aujourd’hui même, maintenant, en ce mois de février 1947, c’est la réalité elle-même, le mythe de la réalité même, la réalité mythique elle-même, qui est en train de s’incorporer.

Ainsi, nul depuis Van Gogh n’aura su remuer la grande cymbale, le timbre supra-humain, perpétuellement supra-humain suivant l’ordre refoulé duquel les objets de la vie réelle sonnent, lorsqu’on a su avoir l’oreille assez ouverte pour comprendre la levée de leur mascaret. C’est ainsi que la lumière du bougeoir sonne, que la lumière du bougeoir allumé sur le fauteuil de paille verte sonne comme la respiration d’un corps aimant devant le corps d’un malade endormi...."

La rencontre avec la peinture de Van Gogh est décisive : “La peinture linéaire pure me rendait fou depuis longtemps lorsque j'ai rencontré Van Gogh qui peignait, non pas des lignes ou des formes, mais des choses de la nature en pleine convulsion.” Du 24 janvier au 15 mars 1947 le musée de l'Orangerie à Paris avait consacré une exposition à Van Gogh. Marthe Robert, qui l'avait visitée en compagnie d'Artaud, raconte : ”Je croyais qu'il n'avait rien vu, il marchait si vite que je n'arrivais pas à le suivre. Mais il avait tout photographié, tout mémorisé.” Cet ouvrage rédigé en un mois seulement paraît peu avant la mort de son auteur, le 4 mars 1948. Comme un vertige on saisit la puissance de travail d'Artaud qui, à cette époque, luttait incessamment contre la mort et prenait du laudanum en quantité pour remédier à ses douleurs.

"[…] Un fou, Van Gogh ?

Que celui qui a su un jour regarder une face humaine regarde le portrait de Van Gogh par lui-même, je pense à celui avec un chapeau mou.

Peinte par Van Gogh extralucide, cette figure de boucher roux, qui nous inspecte et nous épie, qui nous scrute avec un œil torve aussi.

Je ne connais pas un seul psychiatre qui saurait scruter un visage d'homme avec une force aussi écrasante et en disséquer comme au tranchoir l'irréfragable psychologie.

L'œil de Van Gogh est d’un grand génie, mais à la façon dont je le vois me disséquer moi-même du fond de la toile où il a surgi, ce n’est plus le génie d’un peintre que je sens en ce moment vivre en lui, mais celui d'un certain philosophe par moi jamais rencontré dans la vie.

Non, Socrate n’avait pas cet œil, seul peut-être avant lui le malheureux Nietzsche eut ce regard à déshabiller l’âme, à délivrer le corps et l’âme, à mettre à nu le corps de l'homme, hors des subterfuges de l'esprit.

Le regard de Van Gogh est pendu, vissé, il est vitré derrière ses paupières rares, ses sourcils maigres et sans un pli.

C’est un regard qui enfonce droit, il transperce dans cette figure taillée à la serpe comme un arbre bien équarri.

Mais Van Gogh a saisi le moment où la prunelle va verser dans le vide, où ce regard, parti contre nous comme la bombe d'un météore, prend la couleur atone du vide et de l’inerte qui le remplit.

Mieux qu’aucun psychiatre au monde, c’est ainsi que le grand Van Gogh a situé sa maladie.

Je perce, je reprends, j'inspecte, j'accroche, je descelle, ma vie morte ne recèle rien, et le néant au surplus n’a jamais fait de mal à personne, ce qui me force à revenir au dedans, c’est cette absence désolante qui passe et me submerge par moments, mais j'y vois clair, très clair, même le néant je sais ce que c'est, et je pourrais dire ce qu'il y a dedans.

Et il avait raison, Van Gogh, on peut vivre pour l'infini, ne se satisfaire que d'infini, il y a assez d'infini sur la terre et dans les sphères pour rassasier mille grands génies, et si Van Gogh n'a pas pu combler son désir d’en irradier sa vie entière, c’est que la société le lui a interdit.

Carrément et consciemment interdit.

Il y a eu un jour les exécuteurs de Van Gogh, comme il y a eu ceux de Gérard de Nerval, de Baudelaire, d'Edgar Poe et de Lautréamont.

Ceux qui un jour ont dit :

Et maintenant, assez, Van Gogh, à la tombe, nous en avons assez de ton génie, quant à l'infini, c'est pour nous, l'infini.

Car ce n'est pas à force de chercher l'infini que Van Gogh est mort, qu'il s'est vu contraint d’étouffer de misère et d’asphyxie, c'est à force de se le voir refuser par la tourbe de tous ceux qui, de son vivant même, croyaient détenir l'infini contre lui; et Van Gogh aurait pu trouver assez d'infini pour vivre pendant toute sa vie si la conscience bestiale de la masse n’avait voulu se l'approprier pour nourrir ses partouses à elle, qui n’ont jamais rien eu à voir avec la peinture ou avec la poésie.

De plus, on ne se suicide pas tout seul.

Nul n’a jamais été seul pour naître.

Nul non plus n’est seul pour mourir.

Mais, dans le cas du suicide, il faut une armée de mauvais êtres pour décider le corps au geste contre nature de se priver de sa propre vie.

Et je crois qu'il y a toujours quelqu'un d’autre à la minute de la mort extrême pour nous dépouiller de notre propre vie.

Ainsi donc, Van Gogh s'est condamné, parce qu'il avait fini de vivre et, comme le laisse entrevoir ses lettres à son frère, parce que, devant la naissance d'un fils de son frère, il se sentait une bouche de trop à nourrir.

Mais surtout Van Gogh voulait enfin rejoindre cet infini pour lequel, dit-il, on s’embarque comme dans un train pour une étoile, et on s’embarque le jour où l’on a bien décidé d’en finir avec la vie.

Or, dans la mort de Van Gogh, telle qu’elle s’est produite, je ne crois pas que ce soit ce qui s’est produit.

Van Gogh a été expédié du monde par son frère, d’abord, en lui annonçant la naissance de son neveu, il a été expédié ensuite par le docteur Gachet, qui, au lieu de lui recommander le repos et la solitude, l’envoyait peindre sur le motif un jour où il sentait bien que Van Gogh aurait mieux fait d'aller se coucher.

Car on ne contrecarre pas aussi directement une lucidité et une sensibilité de la trempe de celles de Van Gogh le martyrisé.

Il y a des consciences qui, à de certains jours, se tueraient pour une simple contradiction, et il n’est pas besoin pour cela d’être fou, fou repéré et catalogué, il suffit, au contraire, d’être en bonne santé et d’avoir la raison de son côté.

Moi, dans un cas pareil, je ne supporterai plus sans commettre un crime de m’entendre dire : "Monsieur Artaud, vous délirez", comme cela m’est si souvent arrivé.

Et Van Gogh se l'est entendu dire.

Et c’est de quoi s’est tordu à sa gorge ce nœud de sang qui l’a tué. […]"

"ARTAUD LE MÔMO"

Recueil publié en 1947 et rassemblant cinq poèmes virulents sur l'esprit et contre ce monde qui l'enferme : "Le Retour d'Artaud le Mômo", "Centre Mère et Patron Minet", - refus catégorique des parents et de la naissance, haine du sexe et de la génération - , "L'Exécration du Père-Mère", - violence attaque de l'existence -, "Insulte à l'inconditionné", - toujours la même hargne contre le charnel -, "Aliénation et Magie noire", - réquisitoire contre la psychanalyse et l'utilisation de l'électrochoc. La poésie n'est plus qu'un cri excédé d'un homme ganté dans sa chair et qui tente de sortir du pays de sa peau, crachant sa haine sarcastique : pour donner au rythme une force incantatoire et magique, Artaud utilise des variations phonétiques chargées de la force vibrante et nerveuse du rythme syncopé, brisé, donnant à ces poèmes une allure grinçante : "Mais quoi donc à la fin, toi le fou ? / Moi? / Cette langue entre quatre gencives, / Cette viande entre deux genoux, / ce morceau de trou / pour les fous." Le mal est dans le corps, il faut salir le langage, expurger le mal, transpercer la chair des mots et la faire hurler...

En1948, une émission d'Artaud pour la radio, "Pour en finir avec le jugement de Dieu", d'abord autorisée. est interdite.

Il meurt à Ivry le 4 mars 1948...

"J'étais vivant

et j'étais là depuis toujours

Mangeai-je ?

Non

mais quand j'avais faim je reculais avec mon corps

et ne me mangeais pas moi-même

mais tout cela s'est décomposé

une opération étrange avait lieu

je n'étais pas malade

je reconquerrais la santé

toujours par la rentrée en arrière du corps

mon corps me trahit

il ne me connaissait pas encore assez

manger c'est porter en avant ce qui doit rester en arrière

Dormé-je ?

Non je ne dormais pas

Il faut être chaste pour savoir ne pas manger

Ouvrir la bouche c'est s'ofirir aux miasmes

Alors pas de bouche!

pas de langue

pas de dents

pas de larynx

pas d'œsophage

pas d'estomac

pas de ventre

pas d'anus

Je reconstruirai l'homme que je suis."

(Inédit, 1947)

"EN COMPAGNIE D'ANTONIN ARTAUD"

Journal du poète français Jacques Prevel (1915-1951), publié, posthume, en 1974. Ecrit au jour le jour en 1946-47, ce journal rend compte du naufrage de deux hommes épris d'absolu voués l'un et l'autre à une mort prochaine et qui s'épaulent au cours de leurs allées et venues incessantes dans le Saint-Germain-des-Prés d'après-guerre. L'œuvre tire avant tout sa valeur de la probité évidente avec laquelle l'auteur relate scrupuleusement les plus petits faits, les moindres paroles d'Artaud, seulement ponctués de temps à autre par de brèves références à la progression de sa propre maladie, qui devait l'emporter trois ans après la disparition de son compagnon. Il met au service de son évocation les mêmes qualités que celles qui habitent son œuvre poétique, diffusant une clarté, imposant une évidence qui nous restituent la présence de chaque geste, de chaque mot que l'auteur du "Pèse-Nerfs" ("') ait pu accomplir ou prononcer.

Le journal débute au moment même où Prevel, qui a déjà lié connaissance avec quelques figures du Paris littéraire, rencontre pour la première fois, au café de Flore, Artaud, qui vient de rentrer de Rodez, et avec qui il avait déjà échangé une assez courte correspondance. Admiratif, Prevel devient tout de suite littéralement envoûté par le "suicidé de la société", qu'il tentera constamment de secourir à l'aide de ses faibles moyens. Avec sobriété, il saura évoquer l'effet bouleversant que produisent chaque fois sur lui les crises d'Artaud, manifestations pythiennes à ses yeux, qui le happent à un tel point qu'il se sent coupable de ne pouvoir partager avec lui son délire. Mais c'est surtout le besoin taraudant qu'il éprouve d'être compris et reconnu par le poète halluciné, - un besoin parfois satisfait mais souvent mis à mal -, qui rend dans ce livre le son le plus pathétique. On y suit la progression inéluctable des maux qui devaient emporter ses deux poètes, de plus en plus exténués, de plus en plus désespérés du monde. Les dernières bribes de ce journal inachevé rapportent les ultimes visites qu'Artaud, malade, affaibli, vient rendre en se traînant à Prevel, lui-même cloué sur un lit d'hôpital. En annexe à ce journal ont été publiées trois lettres de Prevel postérieures au décès d'Artaud : elles témoignent du sentiment vertigineux d'absence qui s'est emparé du poète, qui n'avait vécu pendant deux ans que par et à travers lui ...