- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- Welty

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Heller - Toole

- Naipaul

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

Henry Miller (1891-1980), "Tropic of Cancer" (1934), "Black Spring" (1936), "Tropic of Capricorn" (1939), "The Air-Conditioned Nighthmare" (1945), "Sexus" (1949), "Plexus" (1952), "Nexus" (1960) - Anaïs Nin (1903-1977), "The Diary of Anaïs Nin" (1931-1966), "A Spy in the House of Love ", "Little Birds ", "Delta of Venus Erotica" (1977) - ......

Last Update: 31/12/2016

"I have no money, no resources, no hopes. I am the happiest man alive. A year ago, six months ago, I thought that I was an artist. I no longer think about it, I am. Everything that was literature has fallen from me. There are no more books to be written, thank God. This then? This is not a book. This is libel, slander, defamation of character. This is not a book, in the ordinary sense of the word. No, this is a prolonged insult, a gob of spit in the face of Art, a kick in the pants to God, Man, Destiny, Time, Love, Beauty … what you will. I am going to sing for you, a little off key perhaps, but I will sing. I will sing while you croak, I will dance over your dirty corpse…" - "Tropic of Cancer", si célèbre roman autobiographique de Henry Miller publié pour la première fois en 1934 par Obelisk Press, à Paris, un livre qui fut banni des États-Unis au cours des trente années suivantes comme en Grande-Bretagne pour la crudité de son langage et son approche de la sexualité. Lorsqu'íl parut finalement dans ces deux pays,en 1961 - lorsque Grove Press triompha des censeurs -, et 1963 respectivement, le roman devint l'objet d'un véritable culte. Miller y explore les bas-fonds parisiens, où il vécut, expatrié sans le sou, avec une sensualité et une liberté uniques au monde. Libre de toute convention morale ou sociale, il parsème son oeuvre de réflexions philosophiques, de fantasmes et de descriptions explicites de ses rencontres amoureuses. Le roman a représenté, comme le remarquait Samuel Beckett, "un événement capital dans l'histoire de la littérature moderne", et a sans aucun doute énormément contribué à briser les tabous en matière de sexe et de langage. ll a ensuite inspiré la génération beatnik, qui rejetait les valeurs de la classe moyenne américaine pour rechercher sa vérité en se livrant à des expériences extrêmes. Les critiques féministes, notamment Kate Millet, ont toute fois relevé la misogynie flagrante de l'oeuvre. Les femmes y sont souvent représentées comme des réceptacles passifs et anonymes, dont le seul rôle est de satisfaire les désirs physiques des hommes. La violence pure de la prose de Miller éclipse tout érotisme auquel le lecteur pourrait s'attendre étant donné la réputation de l'ouvrage. Enfin, Henry Miller reste un des rares écrivains qui raconte sa véritable auto-éducation dans de le domaine de l'écriture, comment il s'est donné des orientations, comment il a découvert l'excitation que lui provoquait l'utilisation de tel ou tel mot, ce que les livres qu'il a lus lui ont apporté, comment il a su tirer profit de son expérience ...

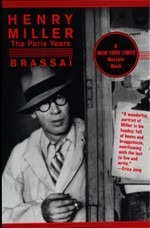

Henry Miller (1891-1980)

Henry Miller s'inspire largement dans son oeuvre littéraire de son enfance à Brooklyn, dans quartier de Williamsburg, dite la "petite Allemagne" (l'Allemand fut sa première langue). Il suit des études au City College de New York, mais les abandonne rapidement et exerce divers métiers. Il se marie une première fois en 1917, et entreprend dès sa séparation un voyage dans l'Ouest au cours duquel il fait la connaissance de la militante anarchiste Emma Goldman qui lui fait connaître Nietzsche, Bakounine, Strindberg, Ibsen : la véritable patrie intellectuelle de Miller devient l'Europe d'avant 1914 et son rejet du matérialisme américain. Il écrit son premier livre, 'Clipped wings' (inédit) en 1922, et épouse l'année suivante June Edith Smith qui sera la seule femme qui ait véritablement compté dans sa vie.

A partir de 1930 et pendant une dizaine d'années, Henry Miller s'installe à Paris : le Paris populaire l'émerveille, le quartier de Montparnasse, la rue de la Gaieté, la place Clichy; il s'y retrouve proche du "Nadja" de Breton, du "Voyage au bout de la nuit" de Céline, ou plus globalement d'un Oswald Spengler et de son "Déclin de l'Occident" avec lequel il partage le sentiment d'une monde voué à la dégradation. Mais si Miller n'est pas Céline, le Yankee décide tout de même de se lancer dans sa fameuse épopée phallique et de se consacrer exclusivement à la littérature. Il rédige pendant cette période trois romans autobiographiques, 'Tropique du Cancer' (1934), 'Printemps noir' (1936) et 'Tropique du Capricorne' (1939) qui sont interdits aux Etats-Unis en raison de leur caractère pornographique.

C'est en 1931 qu'Anaïs rencontre Henry Miller et son épouse, June. Elle est immédiatement subjuguée par la beauté de June, tombe amoureuse de Henry et de sa littérature. Fuyant la guerre, il se rend en Grèce sur l'invitation de Lawrence Durrell. La vieille France qui le séduisait tant, est aussitôt remplacée par la Grèce. Henry Miller a décrit son périple grec dans "Le Colosse de Maroussi" (1941) qu'il considérait lui-même comme son meilleur livre..

A son retour aux Etats-Unis (1940), Henry Miller achète en 1947 sa fameuse maison de Big Sur, sur le côte californienne. De 1949 à 1960, il publie sa trilogie majeure, "The Rosy Crucifixion" : Sexus (1949), Plexus (1952), Nexus (1959). En 1957, alors que paraît "On the Road" de Kerouac, on commence à parler de Miller, mais il lui faut attendre 1961, à soixante-dix ans, pour que "Tropic of Cancer" soit publié aux Etats-Unis et vendu à plus d'un million d'exemplaires grâce aux procès pour pornographie qu'on lui intente. En 1964, la Cour suprême casse le jugement de la Cour d'État de l'Illinois en affirmant la valeur littéraire de son oeuvre. Miller a toujours combattu le puritanisme anglo-saxon avec férocité ; il ne se dresse pas seulement contre les mœurs sexuelles, mais contre la civilisation occidentale tout entière avec sa culture, ses traditions et ses coutumes, son histoire, ses arts, sa science, ses méthodes d'enseignement et d'éducation. Il ne voit partout que dégradation de l'homme. Ce qu'il condamne le plus ardemment, c'est son propre pays, mais uniquement parce qu'il se trouve à l'avant-garde des temps modernes.

"..Je suis quelqu'un qui a été perdu dans la foule, à qui les lumières qui fusent ont donné le vertige, un zéro qui a tout vu autour de lui tourné en dérision. Ont passé près de moi des hommes et des femmes allumés de soufre, des portiers en livrée de calcium ouvrant la gueule de l'enfer, la renommée portée par des béquilles, nanifiée par les gratte-ciel, broyée jusqu'au néant par les bouches hérissées des machines. J'ai marché entre les bâtiments géants vers le frais de la rivière et j'ai vu des lumières jaillir entre les côtes des squelettes comme des fusées. Si j'étais vraiment un "grand être humain", comme disait Mona, dans ses crises d'exaltation, que voulait dire alors cet abrutissement baveux que j'avais autour de moi? J'étais un homme avec un corps et une âme, j'avais un coeur qui n'était pas protégé par une voûte d'acier. J'avais des moments d'extase et je chantais avec des étincelles brûlantes. Je chantais l'équateur, ses jambes aux plumes rouges et les îles qui s'en vont à perte de vue. Mais personne n'entendait..." (Tropique du Cancer).

Tropique du Cancer (1934) (Tropic of Cancer)

Devenus aujourd'hui des classiques de la littérature érotique, les Tropique du Capricorne et Tropique du Cancer sont deux œuvres sœurs, les deux pans majeurs. complémentaires et inséparables de cette immense autobiographie lyrique que constitue l`ensemble des écrits de Henry Miller. "Tropic of Cancer" est la chronique d'une libération. le second le tableau de l`enfer dont l'écrivain s'est échappé. Mais, dans chacun, même absence apparente de structure, même déferlement verbal, mêmes réussites foudroyantes. C'est à Paris qu'Henry Miller écrit ces deux romans. Marginal, pique-assiette, désabusé, alcoolique, fauché aux goûts de luxe mais surtout fou de sexe, il y met en scène sa vie exceptionnelle, et chante son amour pour la nuit et ses rencontres improbables. Son appétit vorace et sa curiosité sans limites l'entraînent de Harlem à Broadway, de la place Clichy aux quartiers chic de la rive gauche et au Montparnasse bohème de ces années-là dont il est le plus fidèle chroniqueur. Miller veut tout voir, tout décrire, tout embrasser, sans se soucier de la morale et du bon goût. C est ainsi qu'il livre deux oeuvres foisonnantes qui vibrent toujours d'une énergie démesurée et contagieuse....

Our Western world!—When I see the figures of men and women moving listlessly behind their prison walls, sheltered, secluded for a few brief hours, I am appalled by the potentialities for drama that are still contained in these feeble bodies. Behind the gray walls there are human sparks, and yet never a conflagration. Are these men and women, I ask myself, or are these shadows, shadows of puppets dangled by invisible strings? They move in freedom apparently, but they have nowhere to go. In one realm only are they free and there they may roam at will—but they have not yet learned how to take wing. So far there have been no dreams that have taken wing. Not one man has been born light enough, gay enough, to leave the earth! The eagles who flapped their mighty pinions for a while came crashing heavily to earth. They made us dizzy with the flap and whir of their wings. Stay on the earth, you eagles of the future! The heavens have been explored and they are empty. And what lies under the earth is empty too, filled with bones and shadows. Stay on the earth and swim another few hundred thousand years!

And now it is three o’clock in the morning and we have a couple of trollops here who are doing somersaults on the bare floor. Fillmore is walking around naked with a goblet in his hand, and that paunch of his is drumtight, hard as a fistula. All the Pernod and champagne and cognac and Anjou which he guzzled from three in the afternoon on, is gurgling in his trap like a sewer. The girls are putting their ears to his belly as if it were a music box. Open his mouth with a buttonhook and drop a slug in the slot. When the sewer gurgles I hear the bats flying out of the belfry and the dream slides into artifice.

Notre monde occidental ! Quand je vois ces hommes et ces femmes s’agitant sans but derrière les murs de leur prison, bien à l’abri, bien reclus pendant quelques heures fugitives, je suis épouvanté par le potentiel de drame encore inclus dans ces faibles corps. Derrière ces murs gris, se trouvent les étincelles humaines, et pourtant jamais un incendie ne se déclare. Sont-ce là des hommes et des femmes, me demandais-je, ou bien sont-ce des ombres, des ombres de marionnettes tirées par d’invisibles ficelles? Elles se meuvent apparemment sans contrainte, mais n’ont nulle part où aller. Dans un seul royaume elles sont libres et peuvent vagabonder en liberté – mais elles n’ont pas encore appris à prendre l’essor. Jusqu’à présent, il n’est point de rêve qui ait pris l’essor. Pas un seul homme n’est venu au monde assez léger, assez gai, pour quitter la terre! Les aigles qui ont fait claquer leurs puissantes ailes pendant quelque temps se sont écrasés sur la terre. Ils nous ont donné le vertige avec le battement et le ronflement de leurs ailes. Restez sur la terre, ô aigles de l’avenir ! Les deux ont été explorés et ils sont vides. Et ce qui gît sous la terre est vide aussi, empli seulement d’ossements et d’ombres. Restez sur la terre, et nagez donc encore quelques centaines de milliers d’années !

Et maintenant il est trois heures du matin, et nous avons un couple de traînées ici, qui font des sauts périlleux sur le plancher. Fillmore circule tout nu, un gobelet à la main, et sa panse est tendue comme une peau de tambour, dure comme une fistule. Tout le pernod et le champagne et le cognac et l’anjou qu’il a ingurgités depuis trois heures de l’après-midi gargouille dans son bide comme un égout. Les poules collent leurs oreilles contre son ventre comme sur une boîte à musique. Ouvrez-lui la bouche avec un crochet à bottines, et glissez un jeton dans la fente. Quand l’égout gargouille, j’entends les chauve-souris s’envoler du beffroi et le rêve glisse dans l’artifice…

..... When I look down into this fucked-out cunt of a whore I feel the whole world beneath me, a world tottering and crumbling, a world used up and polished like a leper’s skull. If there were a man who dared to say all that he thought of this world there would not be left him a square foot of ground to stand on. When a man appears the world bears down on him and breaks his back. There are always too many rotten pillars left standing, too much festering humanity for man to bloom. The superstructure is a lie and the foundation is a huge quaking fear. If at intervals of centuries there does appear a man with a desperate, hungry look in his eye, a man who would turn the world upside down in order to create a new race, the love that he brings to the world is turned to bile and he becomes a scourge. If now and then we encounter pages that explode, pages that wound and sear, that wring groans and tears and curses, know that they come from a man with his back up, a man whose only defenses left are his words and his words are always stronger than the lying, crushing weight of the world, stronger than all the racks and wheels which the cowardly invent to crush out the miracle of personality. If any man ever dared to translate all that is in his heart, to put down what is really his experience, what is truly his truth, I think then the world would go to smash, that it would be blown to smithereens and no god, no accident, no will could ever again assemble the pieces, the atoms, the indestructible elements that have gone to make up the world.

.... Quand j’abaisse les yeux vers cette vulve de putain tant de fois bourriquée, je sens le monde entier sous mes pieds, un monde branlant et croulant, un monde usé jusqu’à la corde et poli comme le crâne d’un lépreux. S’il y avait un homme qui osât dire tout ce qu’il a pu penser de ce monde, il ne lui resterait pas un pouce carré de terrain pour s’y tenir. Quand un homme apparaît, le monde l’écrase et lui rompt l’échine. Il reste toujours trop de piliers pourris debout, trop d’humanité infectée pour que l’homme puisse fleurir. La superstructure est un mensonge, et la fondation une énorme peur haletante. Si de siècle en siècle paraît un homme avec un regard désespéré, avide, dans les yeux, un homme qui mettrait le monde sens dessus dessous afin de créer une nouvelle race, l’amour qu’il apporte au monde est changé en bile et devient un fléau. Si de temps en temps nous rencontrons des pages qui font explosion, des pages qui déchirent et meurtrissent, qui arrachent des gémissements, des larmes et des malédictions, sachez qu’elles viennent d’un homme acculé au mur, un homme dont les mots constituent la seule défense, et ses mots sont toujours plus forts que le poids mensonger et écrasant du monde, plus forts que tous les chevalets et toutes les roues que les poltrons inventent pour écraser le miracle de la personnalité. Si un homme osait jamais traduire tout ce qui est dans son cœur, nous mettre sous le nez ce qui est vraiment son expérience, ce qui est vraiment sa vérité, je crois alors que le monde s’en irait en pièces, qu’il sauterait en mille miettes, et aucun Dieu, aucun accident, aucune volonté ne pourraient jamais rassembler les morceaux, les atomes, les éléments indestructibles qui ont servi à faire le monde.

In the four hundred years since the last devouring soul appeared, the last man to know the meaning of ecstasy, there has been a constant and steady decline of man in art, in thought, in action. The world is pooped out: there isn’t a dry fart left. Who that has a desperate, hungry eye can have the slightest regard for these existent governments, laws, codes, principles, ideals, ideas, totems, and taboos? If anyone knew what it meant to read the riddle of that thing which today is called a “crack” or a “hole,” if any one had the least feeling of mystery about the phenomena which are labeled “obscene,” this world would crack asunder. It is the obscene horror, the dry, fucked-out aspect of things which makes this crazy civilization look like a crater. It is this great yawning gulf of nothingness which the creative spirits and mothers of the race carry between their legs. When a hungry, desperate spirit appears and makes the guinea pigs squeal it is because he knows where to put the live wire of sex, because he knows that beneath the hard carapace of indifference there is concealed the ugly gash, the wound that never heals. And he puts the live wire right between the legs; he hits below the belt, scorches the very gizzards. It is no use putting on rubber gloves; all that can be coolly and intellectually handled belongs to the carapace and a man who is intent on creation always dives beneath, to the open wound, to the festering obscene horror. He hitches his dynamo to the tenderest parts; if only blood and pus gush forth, it is something. The dry, fucked-out crater is obscene. More obscene than anything is inertia. More blasphemous than the bloodiest oath is paralysis. If there is only a gaping wound left then it must gush forth though it produce nothing but toads and bats and homunculi.

Dans les quatre siècles révolus depuis l’apparition de la dernière âme dévorante, depuis le dernier homme à connaître le sens de l’extase, il y a eu un déclin constant et régulier de l’homme dans l’art, dans la pensée, dans l’action. Le monde est foutu il n’en reste pas un pet de lapin. Qui donc de ceux qui ont l’œil avide et désespéré peut avoir le plus infime respect pour ces gouvernements existants, ces lois, ces codes, ces principes, ces idéaux, ces idées, ces totems et ces tabous ? Si quelqu’un savait ce que signifie lire l’énigme de cette chose que l’on appelle aujourd’hui une « fente » ou un « trou », si quelqu’un avait le moindre sentiment de mystère au sujet des phénomènes que l’on étiquette « obscènes », le monde s’ouvrirait en deux. C’est l’horreur obscène, l’aspect desséché, enculé des choses, qui fait que cette civilisation insensée ressemble à un cratère. C’est le grand gouffre, gueule béante du néant, que les esprits créateurs et les mères de la race portent entre leurs jambes. Quand un esprit avide et désespéré apparaît et fait couiner les cobayes, c’est parce qu’il sait où mettre le câble à haute tension du sexe, parce qu’il sait que sous la dure carapace de l’indifférence se cache la plaie hideuse, la blessure inguérissable. Et il met le câble chargé bien entre les jambes ; il frappe en dessous de la ceinture, il enflamme les tripes même. Rien ne sert de mettre des gants de caoutchouc tout ce qui peut être froidement et intellectuellement manipulé appartient à la carapace, et un homme qui brûle de créer plonge toujours au-dessous, vers la blessure ouverte, vers l’horreur obscène et infectée. Il accroche sa dynamo aux parties les plus tendres ; s’il n’en sort que du sang et du pus, c’est quelque chose. Le cratère desséché et enfilé est obscène. Plus obscène que tout est l’inertie. Plus blasphématoire que le juron le plus sanglant est la paralysie. S’il ne reste qu’une seule blessure béante, il faut qu’elle coule, dût-elle produire rien d’autre que crapauds, chauves-souris et homunculi.

Everything is packed into a second which is either consummated or not consummated. The earth is not an arid plateau of health and comfort, but a great sprawling female with velvet torso that swells and heaves with ocean billows; she squirms beneath a diadem of sweat and anguish. Naked and sexed she rolls among the clouds in the violet light of the stars. All of her, from her generous breasts to her gleaming thighs, blazes with furious ardor. She moves amongst the seasons and the years with a grand whoopla that seizes the torso with paroxysmal fury, that shakes the cobwebs out of the sky; she subsides on her pivotal orbits with volcanic tremors. She is like a doe at times, a doe that has fallen into a snare and lies waiting with beating heart for the cymbals to crash and the dogs to bark. Love and hate, despair, pity, rage, disgust—what are these amidst the fornications of the planets? What is war, disease, cruelty, terror, when night presents the ecstasy of myriad blazing suns? What is this chaff we chew in our sleep if it is not the remembrance of fang-whorl and star cluster...

Toute chose est contenue dans une seconde qui est consommée ou non consommée. La terre n'est pas un plateau aride de santé et de confort, mais une grande femelle aux membres étendus avec un torse de velours qui s'enfle et se soulève avec les vagues de l'océan; elle frémit sous un diadème de sueur et d'angoisse. Nue et forte de son sexe, elle roule parmi les nuages dans la lumière violette des astres. Tout en elle, depuis ses seins généreux jusqu'à ses cuisses étincelantes, flamboie d'une ardeur furieuse. Elle se meut parmi les saisons et les années avec un grand "Allez hop!" qui saisit le torse d'un paroxysme de rage qui fait tomber les toiles d'araignée du ciel; elle retombe sur son orbite pivotale avec des frémissements volcaniques. Elle est pareille à une biche parfois, une biche qui serait prise au piège et qui attend, le cœur battant que les cymbales retentissent et que les chiens donnent de la voix. Amour et haine, désespoir, pitié, rage, dégoût – que sont ces choses parmi les fornications des planètes? Qu’est la guerre, la maladie, la terreur, quand la nuit offre l’extase de myriades de soleils flamboyants ? Qu’est-ce donc que cette paille remâchée dans votre sommeil si elle n’est pas le souvenir des meurtrissures des crocs du serpent et des amas de constellations? ...

" (traduction Paul Rivert, Denoël)

TROPIQUE DU CANCER (Tropic of Cancer) est donc la chronique d'une libération. L'ouvrage embrasse uniquement les années que l'auteur venait de vivre en France. Hormis un bref séjour à Dijon, où il fut lecteur d`anglais au lycée Carnot, Miller vit alors à Paris. Tropique du Cancer c'est donc d'abord Paris, Miller à Paris, Miller découvrant Paris et se découvrant lui-même, sa pauvreté et son allégresse, les stratagèmes qu`il emploie pour subsister, ses amours, son goût pour les prostituées et les maisons de passe de dernier ordre. ses démêlés avec ses amis, écrivains et artistes de Montparnasse, les petits cafés de Clichy, la peinture de Matisse et les quais de la Seine. L'œuvre n`est ni un roman, ni un essai, ni un recueil de souvenirs. Tous les genres s`y mêlent et perdent leurs caractéristiques pour se dissoudre dans un livre qui, dès sa première page. refuse même ce nom de "livre" pour marquer plus fortement son caractère d'expérience intime, "ll y a un an, il y a six mois, je pensais que j'étais un artiste. Je n'y pense plus, je suis! Tout ce qui était littérature s`est détaché de moi. Plus de livres à écrire. Dieu merci! Et celui-ci, alors ? Ce n`est pas un livre..."

(I) (I) "I am living at the Villa Borghese. There is not a crumb of dirt anywhere, nor a chair misplaced. We are all alone here and we are dead...".- "J'HABITE VILLA BORGHESE. IL N'Y A PAS UNE miette de saleté nulle part, ni une chaise déplacée. Nous y sommes tout seuls, et nous sommes morts. Hier soir, Boris a découvert qu'il avait des poux. J'ai dû lui raser les aisselles, et même alors la démangeaison ne s'est pas calmée. Comment peut-on attraper des poux dans un si bel endroit? Mais peu importe. Nous aurions pu ne jamais nous connaître de si intime façon, Boris et moi, n'eussent été les poux, Boris vient juste de me donner un aperçu de ses vues. Il sait prédire le temps. Le temps continuera à être mauvais, dit-il. Il y aura encore des calamités, encore de la mort, encore du désespoir. Pas la plus légère indication de changement nulle part. Le cancer du temps nous dévore. Nos héros se sont tués, ou se tuent. Le héros, alors, n'est pas le Temps, mais l'Eternité. Nous devons nous mettre au pas, un pas d'hommes entravés, et marcher vers la prison de la mort. Pas d'évasion possible. Le temps est invariable.

C'est maintenant l'automne de ma seconde année à Paris. On m'y a envoyé pour une raison dont je n'ai jamais pu sonder la profondeur.

Je n'ai pas d'argent, pas de ressources, pas d'espérances. Je suis le plus heureux des hommes au monde. Il y a un an, il y a six mois, je pensais que j'étais un artiste. Je n'y pense plus, je suis! Tout ce qui était littérature s'est détaché de moi. Plus de livres à écrire, Dieu merci!

iEt` celui-ci, alors? Ce n'est pas un livre. C'est un libelle, c'est de la diffamation, de la calomnie. Ce n'est pas un livre au sens ordinaire du mot. Non! -C'est une insulte démesurée, un crachat à la face de l'Art, un coup de pied dans le cul à Dieu, à l'Homme, au Destin, au Temps, à la Beauté, à l'Amour! . . . .

à ce que vous voudrez. Je m'en vais chanter pour vous, chanter en détonnant un peu peut-être, mais chanter. Je chanterai pendant que vous crèverez, je danserai sur votre ignoble cadavre . . . .

Pour chanter, il faut d'abord ouvrir la bouche. Il faut avoir deux poumons, et quelque connaissance de la musique. Il n'est pas nécessaire d'avoir un accordéon ou une guitare. La chose essentielle, c'est de vouloir chanter. Or donc, ceci est un chant. je chante.

C'est pour vous, Tania, que je chante. Je voudrais bien savoir mieux chanter, plus mélodieusement, mais peut-être alors vous n'auriez jamais consenti à m'écouter. Vous avez entendu les autres chanter, et ils vous ont laissée froide. Leur chant était trop beau, ou alors

pas assez.

Nous sommes le vingt et quelque chose d'octobre. Je ne cours plus après la date exacte. Iriez-vous dire 4 - mon rêve du 14 novembre dernier? Il y a des intervalles, mais ils existent entre les rêves, et il ne nous en reste aucune conscience. Le monde autour de moi se dissout, laissant çà et là des îlots de temps.

Le monde est un cancer qui se dévore lui-même . ..

Je songe que lorsque le grand silence descendra sur tout et partout, la musique enfin triomphera. Quand, dans la matrice du temps, tout se sera à nouveau résorbé, le chaos règnera à nouveau, et le chaos c'est la partition sur laquelle s'inscrit la réalité. Vous, Tania, vous êtes mon chaos. Voilà pourquoi je chante. Ce n'est pas même moi, c'est le monde qui meurt, et qui se dépouille du temps. Je suis encore vivant, je cogne dans votre matrice, et c'est une réalité sur laquelle écrire.

Glisser au sommeil. La physique de l'amour. La baleine avec sa verge de six pieds, au repos. La chauve-sous - pénis libre. Les animaux qui ont un os dans la verge. D'où, avoir l'os, ou bander dur. "Heureusement, dit Gourmont, la- structure osseuse s'est perdue chez l'homme." Heureusement? Oui, heureusement. Songez à la race des hommes vadrouillant avec une verge en os! Le kangourou a un pénis double: un pour les jours de semaine, un pour les jours de fête. Roupiller. Reçu une lettre de femme me demandant si j'ai trouvé un titre pour mon livre. Un titre? Bien sûr! Le voici: «Langoureuses Lesbiennes ». ...."

D'abord, libération et affirmation de l`individu. Pour Miller, "l`homme a été trahi par ce qu`il appelle la meilleure partie de sa nature". Dépossédé de son corps. il l'est aussi finalement de son esprit et devient la victime consentante des préjugés, des illusions idéalistes. ou encore des impératifs utilitaristes de la puritaine société des U.S.A. "Pour une raison ou pour une autre, l'homme cherche le miracle et pour l`accomplir il pataugera dans le sang. Il se gorgera d`une débauche d`idées, il se réduira à n`être qu'une ombre, si, pour une seule seconde de sa vie, il peut fermer les yeux sur la hideur de la réalité. ll endure tout - disgrâce. humiliation, pauvreté, guerre, crime. ennui - croyant que demain quelque chose arrivera, un miracle ! qui rendra la vie tolérable. ›› C'est justement cette réalité toujours rejetée. niée, que Miller a soif d'appréhender, aussi cruelle soit-elle. De là la fascination exercée sur lui par les forces primaires, originelles, la valeur qu'il accorde à la sexualité, l'avide crudité avec laquelle il va en étudier les manifestations.

Egaré dans un monde de conventions fallacieuses, Miller veut plonger au plus profond de l`abject et de l'obscène pour briser l`écorce du "civilisé", retrouver les lois et la palpitation de la vie, se reconstituer un moi dans lequel la nature ait sa juste place. L'intérêt accordé par Miller au "monde du sexe" n'est donc qu`un point de départ, l'étape qui marque le nécessaire rétablissement à partir duquel tout est à nouveau possible ...

"Printemps Noir" (1936, Black Spring)

"What is not in the open street is false, derived, that is to say, literature" - Miller a écrit "Black Spring" entre "Tropic of Cancer" (1934) et "Tropic of Capricorn" (1939), et si les "Tropiques" sont beaucoup plus célèbres pour avoir alimenté une part de l’histoire de la révolution sexuelle américaine, "Black Spring", beaucoup moins explicite, pourrait bien être le meilleur livre de Miller.... C'est un ensemble de nouvelles dont la première, "Le 14e District", donne le ton de tout le recueil. Ce sont vingt-sept pages écrites avec rien, - le souvenir des gamins du 14e district-, mais un rien essentiel. "Le grand changement. Dans notre jeunesse nous étions entiers et la terreur et la douleur du monde nous perçaient de part en part. ll n'y avait pas de séparation aiguë entre la joie et le chagrin, ils se fondaient en un tout comme notre vie éveillée se fond avec le rêve et le sommeil. On se levait entier le matin et le soir en plongeant dans un océan, complètement englouti, accroché aux étoiles et à la fièvre du jour écroulé."

La révolte de Miller sera, comme celle de Rimbaud, une révolte logique, commandée par cette double constatation, avant c'était la vie, la vraie vie pleine et entière, sans compromis, sans limite, et maintenant il n'y a plus rien, c`est-à-dire que "le monde est devenu un labyrinthe mystique, érigé au cours de la nuit par une nuée de menuisiers. Tout est mensonge, tout est truqué. Carton-pâte". Tout se passe donc comme si, soudain, toutes les perspectives avaient été renversées : "Puis vient un temps où soudain tout paraît renversé. On vit dans l'esprit, dans les idées, par fragments. Nous ne buvons plus à la farouche musique extérieure des rues." Une exigence commande donc à la plume de l'écrivain, une exigence quasi vitale. C'est tout ou rien. Il devient évident que pour restituer ce "tout", ce monde sauvage, tous les moyens seront bons : "Je cherche tous les moyens d`expression possibles et ímaginables et c'est comme un bégaiement divin. Je suis ébloui par le grandiose écroulement du monde."

Reste deux points forts, « The Angel Is My Watermark » et « The Tailor Shop ». Le premier est le célèbre récit de Miller qui peint un tableau - non, pas seulement un tableau, un chef-d’œuvre, « mon chef-d’œuvre! » Et cette dernière, une tranche particulièrement vivante d’autobiographie tirée des expériences de Miller travaillant dans la boutique de son père au cœur de New York. «The Tailor Shop» est également remarquable pour avoir inclus la ligne qui est devenue une sorte de credo millerien, la devise de sa vie et de son art : « Toujours joyeux et lumineux ! » (Always merry and bright!) ...

Tropique du Capricorne (Tropic of Capricorn, 1939)

La période évoquée ici est celle qui précède la découverte de sa vocation d'écrivain. La sexualité tient une place qui avait fait interdire le livre à sa parution en 1939, mais Henry Miller ne fait pas que fouler aux pieds les interdits : il raconte avec une verve infatigable son enfance à Brooklyn, ses ambitions, sa découverte du surréalisme ..

"L'homme que j'étais, je ne le suis plus. Quelque chose - quoi? je l'ignore - me contraint à commencer par cette petite phrase. Et en français, directement, exactement comme je l'avais écrite, il y a quarante ans, dans l'une des parties de "Printemps noir". Ce qu'elle a à voir avec "Tropique du Capricorne", je l'ignore aussi. Mais elle a certainement à voir avec moi. Les quelques mots qui la forment n'ont rien de très brillant ni de très significatif, sauf que c'est juste au milieu de mes quatre-vingts ans de vie, durant ma période de Clichy, qui fut extraordinairement heureuse, qu'ils jaillirent de mes lèvres. Et en français, non pas en anglais. En anglais, ils ne sonnent pas très juste à mon oreille, à moins que je ne sois mauvais traducteur - "the man I was I no longer am"..." (Préface janvier 1972).

Tropique du Capricorne, publié quatre ans après Tropique du Cancer, évoque la vie de Miller aux Etats-Unis, avant son départ pour l'Europe. Il y traite surtout de son enfance à Brooklyn, où son père était tailleur, et de la période durant laquelle il fut chef du personnel à la Compagnie du Télégraphe de New York, fonctions qui le mirent en contact avec bien des types d'humains. En cinq cents pages compactes "Tropique du Capricorne" présente un portrait apocalyptique de cette vie américaine que l'écrivain ne cessera de vilipender dans chacun de ses livres. "Tout ce qui est américain disparaîtra un jour, plus complètement que ce qui fut grec, romain. égyptien [...]. Et cette idée m'a fait une peine infinie; parce qu'il n`est pas, à ma connaissance, d'agonie plus atroce que le fait d'appartenir à quelque chose qui ne résiste pas au temps..."

Aux Etats-Unis, la société a dévoré l'individu et la machine a dévoré la société. Les êtres humains sont malaxés, laminés. broyés par des rouages aussi impitoyables qu'absurdes. Pour Miller, l`Américain moyen est l'être le plus dégénéré, le plus malheureux de la planète. Les spécimens qu'il décrit, s'ils ne se contentent pas d'une vie quasi végétative, cultivent leurs obsessions sexuelles. découvrant dans un érotisme exacerbé un exutoire à l'oppression qui les cerne de toutes parts.

Tropique du Capricorne est le livre du cheminement souterrain et douloureux d'une rébellion, mais aussi d`une vocation aussi: "Je m`aperçus que le désir de toute ma vie n'étaít pas de vivre - si l`on peut appeler vivre ce que font les gens - mais de m'exprimer."

C'est ainsi que nourris d`observations réalistes, d'humour "énorme" et de visions quasi mystiques, "Tropique du Cancer" et "Tropique du Capricorne" valent encore par le souffle sauvage qui en porte les divers éléments et peuvent apparaître encore comme les vivants témoignages d`une foi superbe dans les pouvoirs du verbe : "La tâche que l`artiste assume implicitement est de renverser les valeurs existantes, de faire du chaos qui l`entoure un ordre qui soit le sien, de semer la lutte et le ferment, si bien que par la détente émotive ceux qui sont morts puissent être rendus à la vie." Par son individualisme forcené. son refus du monde moderne et son dédain pour toute école ou chapelle littéraire. Henry Miller occupe une place tout à fait isolée dans la littérature contemporaine de son pays.

"..Ce qui me frappe aujourd'hui comme la preuve la plus merveilleuse de mon aptitude ou de mon inaptitude à me soumettre à l'époque, c'est le fait que rien de ce que les gens écrivaient ou racontaient n'avait le moindre intérêt pour moi. J'avais la hantise de l'objet, et de l'objet seulement, de la chose séparée, distincte, insignifiante. Ce pouvait être une partie du corps humain ou l'escalier d'un music-hall, un mégot ou un bouton que je trouvais dans le ruisseau. Quel que fût l'objet, il me permettait de m'ouvrir, de capituler, d'apposer ma signature. Sur la vie à l'entour, sur les gens qui avaient fabriqué ce monde que je connaissais, je ne pouvais pas mettre ma signature. J'étais aussi définitivement exclu de leur monde qu'un cannibale est rejeté des frontières de la société civilisée. J'étais rempli d'un amour pervers pour la chose en soi, non par attachement philosophique, mais par une faim passionnée, désespérément, comme si la chose jetée au rebut, sans valeur, et que tout le monde ignorait, avait renfermé le secret de ma régénération.."

"..Bouclé ainsi, durant des jours et des nuits d'affilée, je ne tardai pas à me rendre compte que la pensée, lorsqu'elle ne relève pas de la masturbation, est lénitive, salutaire et fort agréable. La pensée qui ne mène nulle part conduit partout; toute autre forme de pensée suit un tracé fixe et, quelle que soit la longueur du trajet, on trouve toujours au bout le dépôt ou la rotonde aux machines. Toujours au bout un disque rouge qui dit Stop! Mais quand le pénis se met à penser, il n'y a plus ni stop ni allez-y qui tiennent : ce ne sont que vacances perpétuelles - appâts bien frais et poisson mordillant sans répit l'hameçon. Ce qui me rappelle en passant Veronica Quelque Chose, qui me faisait toujours penser à l'envers. Avec celle-là c'était la bagarre dans le vestibule. Au dancing, on pouvait croire qu'elle allait vous faire don de façon permanente de ses ovaires, mais dès qu'elle avait les jambes à l'air elle se mettait à penser, à son chapeau, son porte-monnaie, ses clés, sa tante qui l'attendait, la lettre qu'elle avait oublié d'expédier, la place qu'elle allait perdre, toutes sortes de pensées baroques et hors de propos qui n'avaient rien à voir avec la question. Comme si elle avait subitement branché son cerveau sur le con - le con le plus éveillé et le plus rusé qu'on puisse imaginer..."

"Le Cauchemar climatisé (1945, The Air-Conditioned Nighthmare)

Après avoir vécu plusieurs années en Europe et écrit des pages particulièrement féroces sur les Etats-Unis, Miller ressentait une certaine nostalgie à l'égard de son pays. "J 'éprouvais le besoin de me réconcilier avec mon pays natal. C'était là un besoin pressant car, différent en cela de la plupart des enfants prodigues, je n'entendais pas rentrer au pays pour ne plus quitter désormais le sein de ma famille, mais tout au contraire repartir à l'aventure pour ne peut-être plus jamais revenir. Je voulais jeter un dernier regard à ma patrie et la quitter sans amertume". Mais la suite vint donner un démenti à l'écrivain : à son retour, en 1940, l'Amérique lui parut tout aussi détestable que quelques années plus tôt, mais, cinq ans plus tard, il allait découvrir le havre de Big Sur et s'y installer définitivement (1945). En 1941, Miller entreprit de faire le tour des Etats-Unis avec le peintre expressionniste Abe Rattner (1895-1978). C'est de ce voyage que devait naître "Le Cauchemar climatisé".

Ce "cauchemar climatisé", c'est la vie américaine, qui, selon Miller, est tout entière soumise aux impératifs du machinisme et du mythe de la réussite sociale. Pour l'auteur, la seule civilisation américaine a été la civilisation du Sud, dont les lambeaux s'amenuisent chaque jour un peu plus sous la pression du Nord industriel. Miller se plaît donc à exalter les hommes qui vont à contre-courant du conformisme américain : le docteur Souchon, peintre et chirurgien, le compositeur Varèse, le peintre Weeks Hall, etc. ...

"The Rosy Crucifixion" (La Crucifixion en rose)

La trilogie écrite par Henry Miller, "The Rosy Crucifixion", comprend Sexus (1949), Plexus (1953) et Nexus (1960). On sait que toute l'œuvre de Miller est autobiographique. Les trois gros volumes de "La Crucifixion en rose" couvrent les années 1923-1928, "Sexus" s'ouvrant sur la rencontre de l'auteur et de sa seconde femme (qu'il appelle ici "Mara" puis "Mona") et Nexus s'achevant sur le départ du couple pour l'Europe. Pour nous parler de ces cinq années, Miller a écrit deux mille pages, avec la même liberté, racontant sa vie sexuelle, ses rêves, ses travaux. Pour lui, il n'y a pas plus de sujet noble que de sujet interdit ("Sexus" fut condamné par les tribunaux français). Mais Miller, comme on a pu le dire, est un "égocentrique généreux", ne nous épargnant aucun détail le concernant, mais sachant évoquer aussi le milieu dans lequel il a été immergé, la substance, êtres et choses, dont il s'est nourri. Il a toujours eu faim de bons plats, de vin, de femmes, d'amitié, de livres, de paysages, d'idées, de vie en somme, un "grand rêveur actif". Et comme il ne se lasse jamais de revivre le passé par l'écriture, la Crucífixíon en rose est donc moins un monologue qu'un enchevêtrement de récits, de portraits, de dialogues, Miller se plaisant souvent à recréer les conversations et confidences de ses amis.

Un thème central apparaît cependant tout au long de Sexus, Plexus et Nexus : celui du livre à écrire, de la volonté acharnée, quelles que soient les difficultés, de devenir un écrivain. En 1924, encouragé par sa femme, Miller a quitté son emploi de chef du personnel à la Western Union Telegraph Company et, durant les années suivantes, malgré les échecs et les quolibets, il va poursuivre inlassablement son apprentissage d'écrivain. C'est cette foi dans l'écriture - qui ne devait porter ses fruits que la quarantaine passée, avec l'explosion de "Tropique du Cancer" - qui donne à la trilogie une vibrante unité.

Sexus (1949)

(1er volet de la Crucifixion en Rose / The Rosy Crucifixion I)

Interdit pendant des années, Sexus est l'audacieux premier volet de « La Crucifixion en rose », comprenant aussi Plexus et Nexus, où Henry Miller entreprend

le récit complet de sa vie tumultueuse, riche d'expériences intérieures et d'aventures. Sexus est l'histoire du grand amour qui, à travers l'inoubliable Mara-Mona, agit comme un révélateur sur

Miller, mais aussi l'analyse lucide de la formidable crise qui le secoua et le fit se muer en lui-même. Certains passages, très crus, d'une sexualité exacerbée, associent provocation et

témoignage : ils sont, dans cette oeuvre ardente, riche, puissante, une partie de la vérité dont Miller a fait l'objet de sa vie créatrice.

"Ce doit être un jeudi soir que je la rencontrai pour la première fois – au dancing. J’arrivai au bureau, le lendemain matin, ayant dormi une ou deux heures. J’avais l’air d’un somnambule. La journée passa comme un rêve. Après dîner, je m’endormis sur le divan, pour me réveiller tout habillé le matin suivant, pour les six heures. Je me sentais frais et dispos, le cœur pur, obsédé d’une seule idée : la posséder à tout prix. Tout en traversant à pied le parc, je me demandais quel genre de fleurs lui envoyer avec le livre que je lui avais promis ( Winesburg Ohio ). J’approchais de ma trente-troisième année, l’âge du Christ en croix. Une vie entièrement neuve s’ouvrait à moi, pourvu que j’eusse le courage de tout mettre en jeu. En fait, l’enjeu était nul ; j’étais au plus bas de l’échelle ; un raté dans toute l’acception du terme. C’était donc un samedi matin, et pour moi samedi a toujours été le jour le plus propice de la semaine. Je me mets à vivre quand les autres tombent de fatigue comme des mouches ; la semaine commence pour moi le jour de repos des juifs. Naturellement, j’étais loin de me figurer que cette semaine allait être l’apothéose de ma vie et durer sept longues années. Je savais seulement que je me trouvais devant un jour propice et gros d’événements. Faire le pas fatal, tout balancer par-dessus bord, c’est en soi une émancipation : pas une seconde je ne songeai aux conséquences de l’acte. Capituler, absolument et sans conditions, devant la femme que l’on aime, c’est rompre tous les liens, hormis le plus terrible : le désir de ne pas la perdre. Je passai la matinée à emprunter de l’argent à droite et à gauche ; j’expédiai le livre et les fleurs ; puis je m’assis devant ma table pour écrire une longue lettre que je ferais porter par messager express. Je lui disais dans cette lettre que je serais ce soir-là au dancing et que je l’appellerais au téléphone dans le courant de l’après-midi. A midi, je quittai le bureau et rentrai chez moi. J’étais terriblement agité, presque fiévreux d’impatience. De devoir attendre cinq heures du soir me suppliciait. Je retournai au parc, la tête vide, marchant aveuglément à travers les dunes jusqu’au lac où les enfants jouaient avec leurs petits bateaux. Il y avait de la musique dans le lointain, et cela réveilla en moi des souvenirs d’enfance – rêves refoulés, nostalgies, regrets. Un vent lourd et brûlant de révolte passionnée se leva dans mes veines. Je pensais à certaines grandes figures du passé et à tout ce qu’elles avaient accompli à mon âge. Toutes mes vieilles ambitions étaient mortes ; je n’avais plus qu’un seul désir : me livrer pieds et poings liés à cette femme. Par-dessus tout, j’avais envie d’entendre sa voix, d’être sûr qu’elle était encore en vie, qu’elle ne m’avait pas déjà oublié. Pouvoir mettre un jeton dans la fente de l’appareil, tous les jours de ma vie, désormais ; entendre sa voix dire « allô » - Je n’osais rien demander de plus à l’espoir. Si elle voulait bien me promettre cela, et tenir sa promesse, qu’important ce qui arriverait !

A cinq heures juste, je téléphonai… Une voix à l’intonation curieusement triste et étrangère m’apprit qu’elle était sortie. J’essayai de savoir à quelle heure elle rentrerait, mais on raccrocha. A l’idée de ne pouvoir mettre la main sur elle, un désespoir frénétique s’empara de moi. Je téléphonai à ma femme que je ne dînerais pas à la maison. Elle accueillit cette nouvelle du même ton dégoûté que d’habitude, comme si elle n’attendait plus de moi que déceptions et dérobades. Je raccrochai en me disant : « Tu peux crever, espèce de pute ! S’il y a une chose dont je suis sûr, c’est que je me fiche bien de toi, de A à Z, morte ou vive ! « Un trolleybus ouvert arrivait : j’y sautai sans me soucier de sa destination et me dirigeai vers la banquette arrière. Je me laissai trimbaler ainsi pendant près de deux heures, dans un état de transe profonde. Je revins à la réalité pour reconnaître la boutique d’un glacier arabe au bord de l’eau ; je descendis et je marchai jusqu’au quai, où je m’assis sur un cordage, les yeux levés vers la dentelles bourdonnante du pont de Brooklyn. Il me restait du temps à tuer – des heures ! – avant d’oser m’aventurer jusqu’au dancing. Pendant que je contemplais vaguement la rive d’en face, mes pensées s’en allaient à la dérive, tel un navire sans gouvernail."

Plexus (1952)

(2e volet de la Crucifixion en Rose / The Rosy Crucifixion II)

"Plexus est le deuxième volet de la célèbre autobiographie d'Henry Miller : «La Crucifixion en rose», comprenant également Sexus et Nexus. Miller y raconte

ses années d'enfance dans un quartier pittoresque de New York, ses aventures de jeune homme que torture le démon de l'écriture et qui, afin de le satisfaire, finit par briser une à une les

chaînes qui le rivent à la vie quotidienne de ses compatriotes, son combat difficile pour devenir un artiste. Il connaît la misère, les rebuffades, les vexations de toute sorte, l'orgueil

solitaire de celui qui croit en son génie et parviendra à le faire triompher. Dans cette lutte, sa nouvelle compagne, Mona, pousse le dévouement au-delà des limites communes. Les aventures que

vit Henry Miller, les personnages qu'il rencontre, innombrables et curieux, les réflexions que lui inspirent les uns et les autres composent un récit d'une liberté, d'un naturel, d'un humour et

d'une audace inouïs."

Nexus (1960)

(3e volet de la Crucifixion en Rose / The Rosy Crucifixion II)

Le paradis n'est pas de ce monde, chacun le sait et Henry Miller mieux que personne en ces années 1926 et 1927. De quoi se plaint-il? diraient les censeurs. Il voulait être débarrassé des contingences matérielles pour devenir écrivain, or il a la chance de trouver en sa seconde épouse Mona une femme dévouée qui le supplie de rester au logis pendant qu'elle part en quête de l'argent nécessaire pour vivre. Qu'il se gorge de lecture et de rêveries, qu'il s'emplisse les yeux de bonne peinture, qu'il écrive puisque c`est son désir. Oui, mais il y a un serpent dans leur nid d'amoureux : Stasia, l'amie de Mona. Il se ronge d'énervement, il délire, il tourne comme un ours en cage dans Brooklyn. Dix, vingt personnages baroques traversent son univers. Nul n'est plus extravagant que Stasia la folle. La jeter dehors? Mona s'y oppose et, mieux encore, décide de visiter l'Europe avec elle. Lui gagnera entre-temps de quoi s`y rendre à son tour. Seule l'Europe, affirme Mona, peut convenir à l'écrivain qu'il veut être. C'est sur le départ de l'auteur pour le vieux continent que s'achève ce volume ...

"... Mais qui, parmi nous a jamais connu le véritable amour? Quel est l'amant qui ne se vendrait au Diable plutôt que de voir sa bien-aimée torturée, mise à mort ou déshonorée? Qui n'abandonnerait sa sécurité et sa richesse pour secourir son amour ? Certes, il y a eu de

grands personnages qui ont accepté leur sort, qui sont demeurés à l`écart dans le silence et la solitude, et qui se sont rongé le cœur. Faut-il les admirer ou les plaindre? Même le plus éperdu d`amour n'a jamais pu se mettre a danser de joie en criant... "Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes!"

"Dans le pur amour (qui n'existe certainement que dans notre imagination), dit un homme que j'admire, celui qui donne ne sait pas qu'il donne; ni ce qu'il donne, ni à qui il donne, et encore moins si le destinataire apprécie ou non son offrande."

De tout cœur, je dis: "D'accord". Mais je n'ai jamais rencontre un être capable de manifester un tel amour. Seuls peut-être ceux qui n`ont plus besoin d'amour peuvent aspirer à un tel rôle.

Etre libéré des servitudes de l'amour, se consumer comme une chandelle, fondre dans l'amour, se fondre avec l`amour... quelle félicite! Est-ce possible pour les Créatures que nous sommes, faibles, orgueilleux, suffisantes, possessives, envieuses, jalouses, entêtées, rancunières ? Evidemment non. Pour nous, c`est la chasse aux rats - dans le vide de l'esprit. Pour nous, l'enfer, l'enfer sans appel. Croyant que nous avons besoin d`amour, nous cessons de donner l'amour, nous cessons d'être amour.

Mais si faibles, si abjects que nous soyons, il nous arrive a l'occasion d'entrevoir cet amour vrai et désintéressé. Qui d'entre nous ne s'est jamais dit, dans son aveugle adoration d`un être hors d`atteinte : "Qu'importe qu'elle ne m'appartienne jamais ! Ce qui compte, c'est qu'elle existe, que je puisse l'adorer à jamais !"

Et bien qu'une opinion aussi exaltée soit insoutenable, l'amoureux qui raisonne ainsi est sur la terre ferme. Il a connu un instant de pur amour. Nul autre amour, si serein, si durable soit-il, ne petit se comparer à lui.

Si fugace que soit un tel amour, pouvons-nous dire cependant qu'il y a eu perte de quelque chose? La seule perte possible - et le véritable amant le sait bien! - est le manque de cette affection impérissable que l'autre a inspirée. Ah! le triste, le sinistre et fatal jour, celui où l'amant s'aperçoit brusquement qu'il n'est plus possédé, qu'l est guéri en quelque sorte, de son grand amour! Le jour où, même inconsciemment, il ne voit plus en lui qu'une "folie". L'impression de soulagement que communique un tel réveil peut lui laisser croire en toute sincérité qu`il a retrouvé sa liberté. Mais a quel prix! Quelle misère que cette liberté! N'est-ce pas une calamité que de contempler de nouveau le monde avec des yeux de tous les jours, une sagesse de tous les jours ? N`est-il pas déchirant de se retrouver entouré d`êtres familiers et banals? N`est-ce pas effrayant de penser qu`il faut «continuer» comme on dit, mais avec des pierres dans le ventre et du gravier dans la bouche? Ne plus voir que cendre là où, l'instant d'avant, tout n`était que splendeur et beauté, là où des torrents de lumière et de félicité jaillissaient spontanément de quelque fontaine magique? Si quelque chose mérite le nom de miraculeux, n'est-ce pas l'amour? Quelle autre puissance, quelle autre force mystérieuse peut revêtir la vie d`une splendeur aussi indéniable?

La Bible regorge de miracles, et des hommes pleins de sens les ont acceptés aussi bien que des simples d'esprit. Mais le miracle dont tout le monde peut faire l'expérience dans sa vie, le miracle qui ne demande aucune intervention surnaturelle, aucun intercesseur, aucun effort particulier de la volonté, le miracle qui est permis au fou comme au lâche, au héros comme au saint, c'est l`amour. Né d`un instant, il vit éternellement. Si l'énergie ne peut se perdre, combien plus impérissable est l`amour! De même que l'énergie, qui est encore une énigme complète, l`amour est toujours là, toujours disponible. L'homme n'a jamais crée un gramme d'énergie, pas plus qu`il n'a créé l'amour. L'amour et l`énergie ont toujours été et seront toujours. Peut-être ne sont-ils qu'une seule et même chose en essence. Pourquoi pas? Peut-être cette mystérieuse énergie que l`on identifie avec la vie de l`Univers, qui est Dieu en action comme l`a dit quelqu'un, peut-être cette force secrète et qui pénètre tout, n'est-elle que la manifestation de l`amour. Quoi de plus terrifiant que de se dire: si rien, pas le moindre atome de notre Univers ne connaît cette force insaisissable, qu`est-ce que l'amour? Qu`arrive-t-il lorsque l`amour (semble-t-il) disparaît? Car l'une n'est pas moins indestructible que l`autre. Nous savons que la particule de matière la plus morte peut libérer une énergie explosive. Et si un cadavre vit, comme nous savons qu'il le fait, de même l'esprit qui, un jour, l`a animé. Si Lazare est ressuscité d'entre les morts, si Jésus est sorti du tombeau, alors tous les univers qui, pour l`instant, ont cessé d'exister, pourront revivre, et revivront sans aucun doute, quand le temps sera mûr. Quand l'amour, en d'autres termes, aura vaincu la sagesse.

Mais comment pouvons-nous donc, si de telles choses sont possibles, parler de perdre l'amour, comment même cette idée peut-elle nous venir à l'esprit ?

Nous aurons beau fermer notre porte, l`amour réussira toujours à s'introduire. Nous aurons beau devenir froids et durs comme les pierres, nous ne pourrons rester éternellement indifférents et inertes. Rien ne meurt vraiment. La mort est toujours simulée. Mourir, c'est simplement fermer une porte.

Mais l'Univers n'a pas de portes. ll n`y en a certainement pas qui ne puissent être ouvertes et franchies par la puissance de l'amour. Cela, le fou le sait, dont la sagesse manifeste par sa fureur d'exalté. Et qu'est-il d'autre, ce Chevalier errant qui recherche le combat afin de vaincre, sinon un héraut de l`amour? Et celui-là qui s'expose constamment à l`insulte et à l'injure, devant qui s'enfuit-il sinon devant l`invasion de l'amour ?

Dans la littérature du désespoir, il y a toujours un symbole et un seul (qui peut s'exprimer en termes de mathématiques aussi bien que de spiritualité) autour duquel tout tourne : l'amour négatif. Car la vie peut être vécue, et est généralement vécue, en termes négatifs plutôt que positifs. Les hommes peuvent lutter à perpétuité, et sans espoir, une fois qu'ils ont choisi d'éliminer l'amour. Ce "malaise insondable du vide où toute la création pourrait être déversée et ce serait encore le vide", ce malaise de Dieu comme on l'a appelé, n'est-ce pas là décrire parfaitement l'état d'une âme privée d'amour?

C'est dans un état voisin de celui-là que je me trouvais alors tout entier plongé. Les évènements s'accumulaient comme à plaisir, et la cote d'alerte était largement franchie. Et je m'enfonçais à une vitesse vertigineuse. Ce qui avait demandé des siècles pour être bâti était démoli en un clin d'œil. Tout tombait en poussière au moindre contact.

Pour une machine à penser, il importe peu qu'un problème soit exprimé en termes positifs ou négatifs. Quand un être humain se laisse emporter sur la pente du toboggan, il en va pratiquement de même. Ou presque. La machine ne connaît ni regret, ni remords, ni sentiment de culpabilité. Elle ne montre des signes de dérangement que lorsqu'elle n'a pas été convenablement alimentée. Mais un être humain doté de cette effroyable machine mentale ne connaît pas de répit. Jamais il ne peut jeter l'éponge, si intolérable que soit

la situation. Tant qu`il reste une petite lueur de vie, il s`offre en victime à tous les démons qui veulent bien de lui. Et s'il n'y a rien, ou personne, pour le harceler, le trahir, l'avilir ou le ronger, il se harcèle, se trahit, s`avilit ou se ronge lui-même.

Vivre dans le vide de l'esprit, c`est vivre "de ce côté-ci du Paradis", mais si complètement, si totalement, que même la rigidité de la mort lui fait l`effet d`une danse de Saint-Guy. Si morne et lugubre que puisse être la vie quotidienne, jamais elle ne sera aussi douloureuse que ce vide sans fin où l'on glisse et s`enfonce en pleine conscience. Dans la calme réalité de tous les jours, il y a le soleil et il y a la lune, il ya les arbres en fleurs et les feuilles mortes, le sommeil et le réveil, les rêves et les cauchemars. Mais dans le vide de l'esprit, il n'y a qu'un cheval mort qui court sans bouger les pattes, un fantôme étreignant un insondable néant.

Ainsi, tel un cheval mort que son maitre cravache infatigablement, je galopais sans trêve jusqu'aux coins les plus reculés de l'Univers sans jamais trouver la paix, la consolation ou le repos. Et je rencontrais d'étranges fantômes au cours de ces fantastiques chevauchées!

Nous présentions de monstrueuses ressemblances, et pourtant il n`y avait jamais la moindre communication entre nous. La mince membrane de peau qui nous séparait était comme une cotte de mailles magnétique à travers laquelle le courant le plus puissant était incapable de passer.

S`il y a une différence entre les vivants et les morts, elle réside dans le fait que les morts ont cessé de se poser des questions. Mais, comme les vaches dans les prés, les morts ont tout le temps pour ruminer. Les pieds bien au frais sous les pissenlits, ils continuent à ruminer même quand la lune est couchée. Les morts ont une infinité d'univers à explorer. Des univers de pure matière. D'une matière privée de substance. Une matière a travers laquelle la machine mentale se fraie un chemin comme dans de la neige fraîche.

Je me rappelle la nuit où je m'aperçus que j'étais mort. Kronski était venu et m'avait donné quelques innocentes pilules blanches à avaler. Je les avalai et, quand il fut parti, j'ouvris toutes grandes les fenêtres, rejetai les couvertures et m'allongeai complètement nu.

Dehors, la neige tourbillonnait furieusement. Le vent glacial rugissait aux quatre coins de la chambre comme un puissant ventilateur.

Je m`endormis, tranquille comme une punaise. Au petit jour, j`ouvris les yeux, tout étonné de voir que je n'étais pas dans l`au-delà. Pourtant, je n`aurais pu dire que j'étais au monde des vivants. Ce qui était mort, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que tout ce qui constitue ce qu`on appelle "notre vie" s'était évanoui. ll ne me restait plus que la machine...

la machine mentale...."

(trad.R.Giroux, Buchet-Chastel)

"Big Sur et les Oranges de Jérôme Bosch" (1957, Big sur and the Oranges of Hieronymus Bosch)

C'est après le tour des Etats-Unis relaté dans "Le Cauchemar climatisé" que Miller, en 1942, commença à vivre en Californie. Quelques années plus tard, il allait s'installer définitivement à Big Sur, un coin sauvage de la côte du Pacifique, au nord de Monterey. "Big Sur, dit-il, a un climat qui lui est propre et un caractère qui n'appartient qu'à elle. C'est une contrée où les extrêmes se touchent, un pays où l'on a toujours conscience du climat, de l'espace, de la grandeur et d'un silence éloquent. Un exemple entre mille : c'est là que se rencontrent les oiseaux migrateurs du Nord et ceux du Sud. Et on dit qu'il n'y a pas une contrée des Etats-Unis qui réunisse une aussi grande variété d'oiseaux. C'est aussi le domaine des séquoias à feuilles persistantes; on les rencontre dès qu'on arrive par le nord, et on ne les perd de vue que lorsqu'on a franchi les limites sud du pays. [...] Par temps clair, lorsque le bleu du ciel le dispute au bleu de l'océan, on peut voir le faucon, l'aigle et le busard s'élever au-dessus des canyons immobiles et silencieux. En été, entre les traînées de brouillard, il n'est pas rare de se trouver devant une mer de nuages qui s'étend à l'infini, recouvrant tout l'océan; à d'autres moments, les nuages ressemblent à de grosses bulles de savon irisées, enjambés sur toute la largeur du ciel par un double arc-en-ciel. En janvier et en février, les collines sont d'un vert intense, presque aussi vertes que l'île d'Émeraude. Les meilleurs mois sont de novembre à février : l'air est frais et vivifiant, le ciel pur et le soleil encore assez chaud pour qu'on puisse vivre à moitié nu."

À Big Sur, l'écrivain a souvent l'impression de pénétrer dans ce Jardin des Délices de Jérôme Bosch dont les oranges, à elles seules, peuvent symboliser la splendeur de la création. Mais, pour Miller, le Jardin des Délices est moins dans un coin de terre que dans notre propre cœur : le paradis est un état virtuel auquel chacun de nous peut atteindre. Confronté à une nature qu'il admire, l'être humain est constamment renvoyé à lui-même, incité à retrouver une dignité et une sagesse qui le fassent cohabiter harmonieusement avec les arbres, les animaux, l'océan. Big Sur forme donc une communauté originale, dont les membres, dispersés à des milles à la ronde, ont rompu avec le fameux "cauchemar climatisé" de la vie américaine afin de rester fidèles à leurs aspirations les plus profondes. Une grande partie du livre de Miller est d'ailleurs consacrée à l'évocation de ces individualistes énergiques qui n'ont pas hésité à renoncer au confort aliénant de l' "American Way of Life" pour pousser les portes du paradis ..

Suivra "Un diable au paradis" (A Devil in Paradise), publié en l956, un an avant "Big Sur", et qui en constitue en fait la dernière partie. Miller dresse dans ce bref volume un portrait tragi-comique de l'astrologue Conrad Téricand, qui lui avait été présenté par Anaïs Nin, à Paris, en 1936. En 1947, répondant à un signal de détresse de Téricand, qui était dans la misère, Miller fit venir l'astrologue à Big Sur, où il occupa une dépendance de sa maison. Mais, bientôt, par ses exigences, son refus de s'adapter àla communauté et surtout son humeur mélancolique, Térícand allait faire figure de véritable "diable au paradis", et s'acheva au bout de quelques mois sur une rupture complète entre les deux hommes ..

Anaïs Nin (1903-1977)

Née à Neuilly, d'un père pianiste et compositeur catalan espagnol (Joaquim Nin) et d'une mère franco-danoise (Rosa Culmell) qui ne tardèrent pas à se séparer, Anaïs Nin se fait à seize ans modèle puis danseuse espagnole pour échapper à la monotonie de la maison meublée tenue par sa mère à New York. Mariée à vingt ans avec le banquier Hugh Guiler, elle vit jusqu'à la seconde guerre mondiale en Europe où elle écrit ses premiers livres (House of Incest , 1936), suit une thérapie avec le psychanalyste Otto Rank, et devient l'amie ou la maîtresse de quelques écrivains artistes dont Henry Miller (1931-1934). En 1940, elle retourne aux Etats-Unis et va conquérir petit à petit une place dans les lettres américaines, notamment avec "Cities of the Interior" (1959) et son "Journal" ("The Diary of Anaïs Nin", 1931-1966) qu'elle tient depuis l'âge de onze ans ..

Anaïs Nin - Henry et June, les Cahiers secrets

"« J’ai besoin d’un esprit plus mûr, d’un père, d’un homme plus fort que moi, d’un amant qui me guiderait en amour, car toute ma vie n’est que trop ma

propre création. » Octobre 1931, Anaïs Nin vit une passion destructrice avec Hugo, son mari, et trace ces lignes, désir d’un amour autre, avidité d’une expérience qu’elle évoque pudiquement. Deux

mois plus tard, Anaïs rencontre Henry Miller et son épouse, June. Elle est immédiatement subjuguée par la beauté de June, tombe amoureuse de Henry et de sa littérature. 1932 sera l’année

capitale, celle de l’éveil de la passion et de la sensualité. Peu à peu, Anaïs Nin ose les actes et les mots. Elle fixe dans son journal les contorsions de son odyssée sexuelle et sentimentale...

L’odyssée d’une femme à la découverte d’elle-même. Et qui entrevoit bientôt, dans le cercle de sa solitude, des moments d’amour absolu. Avec Henry, elle connaît incontestablement une passion

dévorante. S’y ajoute l’amour qu’elle conserve pour Hugo, son mari, et pour le bel Eduardo, son cousin. Elle demeure étrangement la pure, la tendre, mais aussi l’impitoyable Anaïs. Ces cahiers

secrets composent un très grand roman d’amour en même temps qu’ils offrent un éclairage unique non seulement sur deux personnages importants de la littérature du XXe siècle, mais également sur la

condition de toute femme qui cherche à s’accomplir."

Correspondance passionnée Henry Miller – Anais Nin

"« Je serai la seule femme que vous n'aurez jamais Une vie trop intense diminue l'imagination : nous ne vivrons pas, nous ne ferons qu'écrire et parler pour

faire gonfler les voiles. » Anaïs Nin et Henry Miller ont entretenu pendant vingt ans une correspondance passionnée. Commencée en 1932, elle s'achève en 1953, en Californie, alors qu'ils sont

tous les deux devenus célèbres. Récit d'un amour fou, qui fait place peu à peu à la tendresse, ces lettres expriment la bienveillance constante qui anime la relation entre ces deux écrivains

d'exception. La sélection qui a été faite - Nin et Miller s'écrivaient tous les jours - suit l'évolution de leurs rapports au travers des années et offre un complément aux Cahiers secrets qui

révélaient la passion littéraire et amoureuse qui les a unis. Le lecteur assiste à des échanges passionnants sur le devenir de leur oeuvre et le sens de l'écriture. Sans complaisance l'un envers

l'autre, ils s'encouragent, sans cesser de s'adresser critiques et conseils sur leurs travaux respectifs. Cette correspondance constitue également un témoignage sur l'époque passionnante que ces

deux êtres ont traversée et les personnalités du monde des lettres et des arts qu'ils fréquentaient. Deux personnages exceptionnels unis dans une fidélité essentielle, physique, matérielle et

littéraire."

C'est en 1940, à l'instigation d'un mystérieux collectionneur, qu'Henry Miller et Anaïs Nin se lancent dans l'écriture d' "érotiques" : l'exigeant collectionneur demande que l'on insiste sur le sexe, au détriment de toute poésie, ce qui va choquer profondément Anaïs Nin. Mais, dit-elle, "en les relisant, bien des années plus tard, je m'aperçois que ma propre voix n'a pas été complètement étouffée. Dans de nombreux passages, de façon intuitive, j'ai utilisé le langage d'une femme, décrivant les rapports sexuels comme les vit une femme. J'ai finalement décidé de publier ces textes érotiques, parce qu'ils représentent les premiers efforts d'une femme pour parler d'un domaine qui avait été jusqu'alors réservé aux hommes..."

"... A son retour de voyage, Edna se sentit plus détachée de son mari. Il ne l'avait pas éveillée sexuellement. Elle ignorait pourquoi. Parfois, elle pensait que cela venait peut-être d'avoir découvert qu'il avait appartenu à tant de femmes. Dès la première nuit, elle eut l'impression que ce n'était pas elle qu'il possédait, mais une femme comme des centaines d'autres. Il n'avait manifesté aucune émotion. Lorsqu'il l'avait déshabillée, il lui avait dit : "Oh! comme tu as de grosses hanches. Tu paraissais si mince. Je n'aurais jamais imaginé que tu avais de si grosses hanches. " Elle s'était sentie humiliée; elle avait l'impression de n'être pas désirable. Ce qui paralysait sa confiance en elle, ses propres élans d'amour et de désir. En grande partie par vengeance, elle se mit à l'observer aussi froidement qu'il l'avait fait pour elle, et elle eut le spectacle d'un homme de quarante ans qui commençait à perdre ses cheveux, qui allait bientôt prendre du ventre et qui semblait mûr pour se retirer dans une vie monotone et sans passion. Il n'avait plus rien de l'homme qui avait parcouru le monde. C'est alors qu'arriva Robert, trente ans, brun, avec le regard sombre et ardent d'un animal à la fois tendre et affamé..." (Anaïs Nin, Les petits oiseaux, Erotica II, traduction Béatrice Commengé, Stock)

"... J'aimais la regarder s'habiller pour le soir, se parant de bijoux primitifs; son visage était plein d'ardeur. Elle n'était pas faite pour les salons parisiens, pour les cafés. Elle était faite pour la jungle africaine, pour les orgies, pour les danses primitives. Mais rien, en elle, n'était libéré, aucune onde naturelle de plaisir ou de désir. Et si sa bouche, son corps, sa voix trahissait sa sensualité, tout son flux intérieur restait inhibé. Elle semblait empalée sur le pieu rigide du puritanisme. Son corps portant demeurait provocant. Elle donnait l'impression de sortir d'un lit après l'amour ou de se préparer à y aller. Elle avait des cernes sous les yeux, et son corps dégageait une belle énergie, une belle impatience de vivre ..."

(Anaïs Nin, Les petits oiseaux, Erotica II)

Vénus erotica (Delta of Venus Erotica, 1977) - "Je me présenterai comme la "madame" d'une maison de prostitution littéraire, la "madame" de ce groupe d'écrivains faméliques qui vendaient de l'érotisme à un "collectionneur". Je fus la première à écrire et, chaque jour, je donnais mes textes à dactylographier à une jeune femme. Cette jeune femme, Marianne, était peintre, et se faisait quelque argent en tapant des textes à la machine, le soir, chez elle. Elle avait un visage rond, des yeux bleus, un halo de cheveux blonds, des seins fermes et pleins, mais elle avait tendance à cacher ses formes plutôt qu'à les mettre en valeur, en portant d'amples vêtements de bohémien, des vestes larges, des jupes de collégienne, et des imperméables. Elle était originaire d'une petite ville. Elle avait lu Proust, Krafft-Ebing, Marx, Freud. Et, bien entendu, elle avait eu de nombreuses aventures sexuelles, mais il existe certains rapports sexuels où le corps ne participe pas réellement. Elle se trompait elle-même. Elle croyait avoir tout expérimenté de la vie sexuelle, après s'être allongée sur un lit, avoir caressé des hommes et accompli tous les gestes prescrits dans les bons manuels. Mais tout cela n'était qu'extérieur. En réalité, son corps était encore endormi, n'était ni mûr ni formé. Rien ne l'avait atteinte dans ses profondeurs. C'était encore une vierge. Je m'en rendis compte dès qu'elle entra dans la pièce. De même qu'un soldat n'admettra jamais avoir peur, de même Marianne n'aurait jamais reconnu être froide, frigide. Cependant, elle avait recours à un psychanalyste. Je ne pouvais m'empêcher de me demander, en lui donnant à dactylographier mes textes érotiques, l'effet qu'ils pourraient avoir sur elle. En même temps qu'une certaine assurance et curiosité intellectuelle, il y avait en elle une pudeur qu'elle s'efforçait de cacher; je m'en étais aperçue par hasard en apprenant qu'elle n'avait jamais pris un bain de soleil nue : elle rougissait à cette seule idée. Elle était hantée par le souvenir d'une soirée passée avec un homme dont elle avait repoussé les avances, et qui, au moment de quitter son appartement, l'avait plaquée contre le mur, lui levant une jambe et la pénétrant ainsi brutalement. Le plus étrange est que sur le moment elle n'avait absolument rien ressenti, mais plus tard, chaque fois qu'elle revoyait cette scène, elle se sentait nerveuse et excitée. Ses jambes se décontractaient et elle aurait donné n'importe quoi pour sentir à nouveau ce corps lourd se presser contre elle, la clouant au mur, sans qu'elle puisse s'échapper, et entrant en elle. Un jour, elle fut en retard pour la remise de mes textes. ]'allai la voir à son atelier, et frappai à la porte. Pas de réponse. Je poussai la porte qui était ouverte, Marianne avait dû aller faire une course. Je me dirigeai vers la machine à écrire pour voir où elle en était dans son travail et vis un texte que je ne reconnaissais pas. Etais-je en train d'oublier ce que j'écrivais? Cela semblait impossible. Ce n'était pas mon style. Je me mis à lire. Et alors je compris. Au milieu de son travail, Marianne avait soudain éprouvé l'envie de décrire ses propres expériences. Voici ce qu'elle écrivait ..." ( traduction Béatrice Commengé, Stock)

Anaïs Nin et Henry Miller ont sans doute été l’un des couples les plus sulfureux du XXè siècle. Elle est restée célèbre pour ses journaux intimes et la

publication de recueils de nouvelles érotiques tels que "Venus Erotica" ("Delta of Venus") ou "Les Petits Oiseaux" ("Little Birds").

14 août 1932

[Anaïs]

Ne compte plus me trouver sain d’esprit. Finissons-en avec la raison. Ce fut un mariage à Louveciennes, tu ne peux le nier. Je suis reparti avec des

morceaux de toi collés sur ma peau ; je marche, je nage dans un océan de sang, de ton sang d’Andalouse, distillé et venimeux. Tout ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense tourne autour de

ce mariage. Je t’ai vue en maîtresse de maison, une Mauresque au visage épais, une négresse au corps blanc, des yeux sur tout le corps – femme, femme, femme. Je ne vois pas comment je pourrais

continuer à vivre loin de toi – ces séparations sont désormais la mort. Qu’as-tu éprouvé lorsque Hugo est rentré ? Etais-je encore là ? Je ne peux pas t’imaginer te comportant avec lui comme tu

l’as fait avec moi. Les jambes serrées. Fragilité. Doux consentement du traître. Docilité d’oiseau. Avec moi tu es devenue femme. J’en fus presque terrifié. Tu n’as pas trente ans – tu as mille

ans.

Me voici de retour et la passion couve toujours, fumante comme du vin chaud. Non plus la passion de la chair, mais une faim de toi, une faim dévorante.

Dans les journaux, je lis les articles sur les meurtres et les suicides et je les comprends parfaitement. Je me sens meurtrier, suicidaire. J’ai comme l’impression que c’est une honte de ne rien

faire, de se contenter de passer le temps, de le prendre avec philosophie, d’être raisonnable. Où est le temps où les hommes se battaient, tuaient, mouraient pour un gant, pour un regard, etc. ?

(Quelqu’un est en train de jouer cet air affreux de Madame Butterfly – « Un jour il viendra » !)

Je t’entends encore chanter dans la cuisine – de ta voix légère, comme celle des Noirs, tu chantes une sorte de litanie cubaine monotone et sans

harmonie. Je sais que tu es heureuse dans la cuisine et que le plat que tu prépares est le meilleur que nous ayons mangé ensemble. Je sais que tu t’es souvent brûlée la peau sans jamais te

plaindre. J’éprouve la plus grande joie et la plus grande paix à être assis dans la salle à manger, tandis que tu t’agites autour de moi, dans ta robe digne de la déesse Indra, constellée de

mille yeux.

Anaïs, je croyais t’aimer, avant ; ce n’était rien à côté de la certitude que j’en ai aujourd’hui. Etait-ce si merveilleux parce que c’était court et

volé à la vie ? Nous jouions-nous la comédie l’un à l’autre, l’un pour l’autre ? Etais-je moins « moi », ou davantage « moi » ? Etais-tu moins ou plus « toi » ? Est-ce folie que de croire que ça

pourrait continuer ? Quand et où commencerait la grisaille ? Je t’étudie tellement, afin de découvrir d’éventuels défauts, des points faibles, des zones dangereuses. Je n’en trouve pas – pas les

moindres. Cela veut dire que je suis amoureux, aveugle, aveugle, aveugle. Etre aveugle à jamais. […]

Je sais que maintenant tu as les yeux grands ouverts. Il y a des choses auxquelles tu ne croiras jamais plus, des gestes que tu ne referas plus, des

chagrins, des doutes que tu ne connaîtras plus. Blanche ferveur presque criminelle dans ta tendresse et dans ta cruauté. Pas de remords ni de vengeance, pas de chagrin ni de culpabilité.

Seulement vivre, sans rien pour te sauvegarder de l’abîme si ce n’est un fol espoir, une joie à laquelle tu as goûté et que tu peux retrouver à volonté. […]

La vie et la littérature mêlées, l’amour comme dynamo, toi avec ton âme de caméléon, m’offrant mille sortes d’amour, toujours là, solide, quelle que

soit la tempête que nous traversons, nous sentant partout chez nous. Poursuivant, chaque matin, la tâche là où nous l’avions laissée. Résurrection sur résurrection. Toi, prenant de plus en plus