- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- Welty

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Heller - Toole

- Naipaul

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

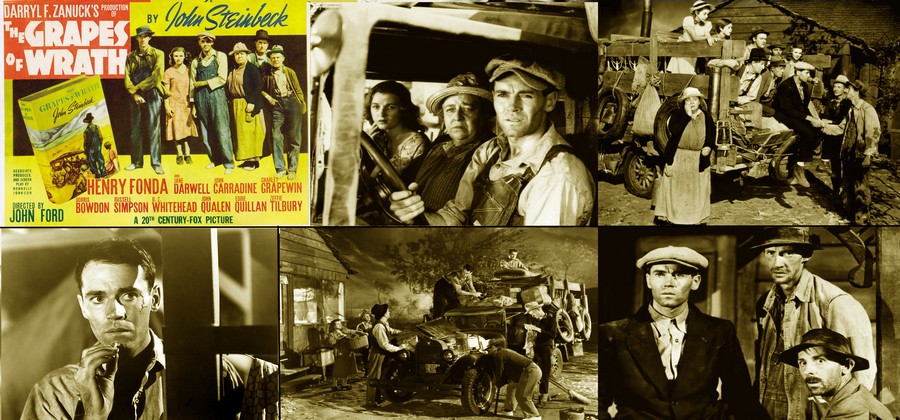

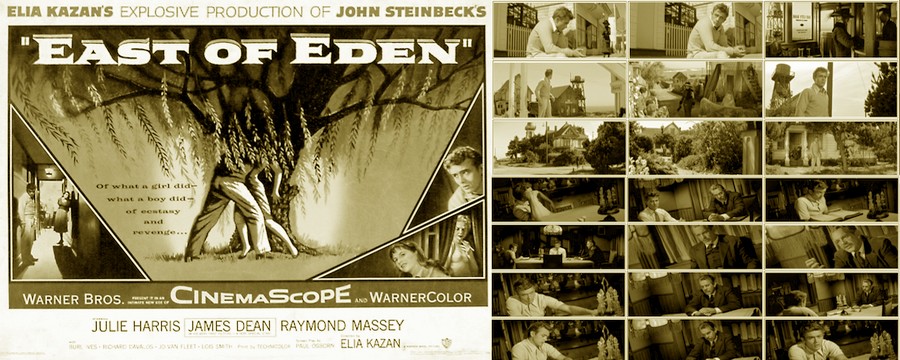

John Steinbeck (1902-1968), "Tortilla Flat" (1935), "Of Mice and Men" (1937), "The Grapes of Wrath" (1939), "East of Eden" (1952) - ...

Last update : 09/09/2017

"Des types comme nous, y a pas plus seuls au monde." - "The Grapes of Wrath" est le "grand roman américain" symbole de ces sombres années de la Dépression qui voit la famille Joad s'entasser dans un vieux camion avec ce qui lui reste de meubles et prendre la fameuse route 66 qui conduit vers l'Ouest ... et qui deviendra le chemin des opprimés et des déracinés de l'Amérique.

Avec John Steinbeck, la masse des hommes empoignés par la peur ou la colère, décrite en fonds de mythologie biblique, de forces élémentaires et de primitivisme, entre avec fracas en littérature.

On lui reprochera certes tour à tour un sentimentalisme facile, un symbolisme excessif et mal contrôlé, une psychologie trop stéréotypée, une vision marxiste, mais Steinbeck marque à sa façon la fin d'une époque de l'histoire américaine : le temps de la Frontière est terminé, l'individualisme forcené du pionnier est devenu totalement impuissant face à ces nouvelles forces économiques et sociales qui s'emparent brutalement et inexorablement de nos moyens d'existence. Que leur impose-t-on en retour, la tentative de la "masse", "we are the people..", mais une tentative qui est reste lettre morte : "le bien le plus précieux de l'homme est bien le cerveau isolé de l'homme...". L'individu est bien plus que ce qu'il paraît, et bien plus que ses préjugés peuvent laisser deviner. Fondamentalement "l'esprit de l'homme ne peut se contenter de vivre avec son temps comme le fait son corps.." (A l'est d'Eden)

La nation américaine est à l'orée des années trente plus troublée qu'à toute autre époque antérieure de son Histoire depuis la guerre de Sécession. Le krach de Wall Street traduit, après octobre 1929, l'effondrement du système capitaliste américain, dont la cupidité et les profits exorbitants des années vingt conduisaient inéluctablement à cette catastrophe tant morale qu'économique. L'idéalisme de l'opulent Gatsby devient soudain une incroyable fiction. Rares sont les écrivains alors enclins à brosser du busínessman américain une image flatteuse. Le capitalisme est désormais ressenti comme au-delà du bien et du mal, évoqué comme une gigantesque abstraction, anonyme et insondable, une force opaque et secrète échappant au contrôle moral et économique de tout agent humain ...

(Thomas Hart Benton (April 15, 1889-January 19, 1975) - Departure of the Joads (1939) - lithograph - SDMA San Diego Museum of Art)

John Steinbeck reproduit dans le chapitre 5 de "The Grapes of Wrath" (1939) la réaction de gens frustrés et désemparés. Un métayer spolié de l'Oklahoma, qui menace de tirer sur le représentant du propriétaire foncier, se rend bientôt compte que le propriétaire est en réalité un monstre tentaculaire appelé la Banque ou la Firme, qui à son tour "gets orders from the East". La leçon est implacable et tragique : cela ne sert à rien de tirer sur une banque. Steinbeck glisse en outre un trait révélateur dans le défi qui, naissant de cet esprit de résistance individuel et collectif qui tentait de prendre forme, engage l'agriculteur en lutte à proclamer la dignité humaine par ces mots : "We”ve got a bad thing made by men, and by God that's something we can change"...

(V) "Les propriétaires terriens s'en venaient sur leurs terres, ou le plus souvent, c'étaient les représentants des propriétaires qui venaient. Ils arrivaient dans des voitures fermées, tâtaient la terre sèche avec leurs doigts et parfois ils enfonçaient des tarières de sondage dans le sol pour en étudier la nature. Les fermiers, du seuil de leurs cours brûlées de soleil, regardaient, mal à l'aise, quand les autos fermées longeaient les champs. Et les propriétaires finissaient par entrer dans les cours, et de l'intérieur des voitures, ils parlaient par les portières, Les fermiers restaient un moment debout près des autos, puis ils s'asseyaient sur leurs talons et trouvaient des bouts de bois pour tracer des lignes dans la poussière.

Par les portes ouvertes les femmes regardaient, et derrière elles, les enfants - les enfants blonds comme le maïs, avec de grands yeux, un pied nu sur l'autre pied nu, les orteils frétillants. Les femmes et les enfants regardaient leurs hommes parler aux propriétaires. Ils se taisaient.

Certains représentants étaient compatissants parce qu'ils s'en voulaient de ce qu'ils allaient faire, d'autres étaient furieux parce qu'ils n'aimaient pas être cruels, et d'autres étaient durs parce qu'il y avait longtemps qu'ils avaient compris qu'on ne peut être propriétaire sans être dur. Et tous étaient pris dans quelque chose qui les dépassait. Il y en avait qui haïssaient les mathématiques qui les poussaient à agir ainsi; certains avaient peur, et d'autres vénéraient les mathématiques qui leur offraient un refuge contre leurs pensées et leurs sentiments. Si c'était une banque ou une compagnie foncière qui possédait la terre, le représentant disait : " La banque ou la compagnie... a besoin... veut... insiste... exige... "› comme si la banque ou la compagnie étaient des monstres doués de pensée et de sentiment qui les avaient eux-mêmes subjugués. Ceux-là se défendaient de prendre des responsabilités pour les banques ou les compagnies parce qu'ils étaient des hommes et des esclaves, tandis que les banques étaient à la fois des machines et des maîtres.

Il y avait des agents qui ressentaient quelque fierté d'être les esclaves de maitres si froids et si puissants. Les agents assis dans leurs voitures expliquaient : "Vous savez que la terre est pauvre. Dieu sait qu'il y a assez longtemps que vous vous échinez dessus."

Les fermiers accroupis opinaient, réfléchissaient, faisaient des dessins dans le sable. Eh oui, Dieu sait qu'ils le savaient. Si seulement la poussière ne s'envolait pas. Si elle avait voulu rester par terre, les choses n'auraient peut-être pas été si mal.

Les agents poursuivaient leur raisonnement :

- Vous savez bien que la terre devient de plus en plus pauvre. Vous savez ce que le coton fait à la terre; il la vole, il lui suce le sang.

Les fermiers opinaient... Dieu sait qu'ils s'en rendaient compte. S'ils pouvaient seulement faire alterner les cultures, ils pourraient peut-être redonner du sang à la terre. Oui, mais c'est trop tard. Et le représentant expliquait comment travaillait, comment pensait le monstre qui était plus puissant qu'eux-mêmes. Un homme peut garder sa terre tant qu'il a de quoi manger et payer ses impôts; c'est une chose qui peut se faire.

Oui, il peut le faire jusqu'au jour où sa récolte lui fait défaut, alors il lui faut emprunter de l'argent à la banque. Bien sûr... seulement, vous comprenez, une banque ou une compagnie ne peut pas faire ça, parce que ce ne sont pas des créatures qui respirent de l'air, qui mangent de la viande. Elles respirent des bénéfices; elles mangent l'intérêt de l'argent. Si elles n'en ont pas, elles meurent, tout comme vous mourriez sans air, sans viande. C'est très triste, mais c'est comme ça. On n'y peut rien.

Les hommes accroupis levaient les yeux pour comprendre.

- Est-ce qu'on ne pourrait pas nous laisser continuer?

L'année prochaine sera peut--être une bonne année. Dieu sait combien on pourra faire de coton l'année prochaine. Et avec toutes ces guerres... Dieu sait à quel prix le coton va monter. Est-ce qu'on ne fait pas des explosifs avec le coton? Et des uniformes? Qu'il y ait seulement assez de guerres et le coton fera des prix fous. L'année prochaine, peut-être.

Ils levaient des regards interrogateurs.

- Nous ne pouvons pas compter là-dessus. La banque... le monstre, a besoin de bénéfices constants. Il ne peut pas attendre. Il mourrait. Non, il faut que les impôts continuent. Quand le monstre s`arrête de grossir, il meurt. Il ne peut pas s`arrêter et rester où il est.

Des doigts aux chairs molles commençaient à tapoter le bord des portières, et des doigts rugueux à se crisper sur les bâtons qui dessinaient avec nervosité. Sur le seuil des fermes brûlées de soleil, les femmes soupiraient puis changeaient de pied, de sorte que celui qui avait été dessous se trouvait dessus, les orteils toujours en mouvement. Les chiens venaient renifler les voitures des agents et pissaient sur les quatre roues, successivement. Et les poulets étaient couchés dans la poussière ensoleillée et ils ébouriffaient leurs plumes pour que le sable purificateur leur pénétrât jusqu'à la peau. Dans leurs petites étables, les cochons grognaient, perplexes, sur les restes boueux des eaux de vaisselle.

Les hommes accroupis rabaissèrent les yeux.

- Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Nous ne pouvons pas diminuer notre part des récoltes... nous crevons déjà à moitié de faim. Nos gosses n'arrivent pas à se rassasier. Nous n'avons pas de vêtements, tout est en pièces. Si nos voisins n'étaient pas tout pareils, nous aurions honte de nous montrer aux services.

Et finalement les représentants en vinrent au fait.

- Le système de métayage a fait son temps. Un homme avec un tracteur peut prendre la place de douze à quinze familles. On lui paie un salaire et on prend toute la récolte. Nous sommes obligés de le faire. Ce n'est pas que ça nous fasse plaisir. Mais le monstre est malade. Il lui est arrivé quelque chose, au monstre.

- Mais vous allez tuer la terre avec tout ce coton.

- Nous le savons. A nous de nous dépêcher de récolter du coton avant que la terre ne meure. Après on vendra la terre. Il y a bien des familles dans l'Est qui aimeraient avoir un lopin de terre.

Les métayers levèrent les yeux, alarmes.

- Mais qu'est-ce que nous allons devenir? Comment allons-nous manger?

- Faut que vous vous en alliez. Les charrues vont labourer vos cours.

Là-dessus les hommes accroupis se levèrent, en colère.

- C`est mon grand-père qui a pris cette terre, et il a fallu qu'il tue les lndiens, qu'il les chasse. Et mon père est né sur cette terre, et il a brûlé les mauvaises herbes et tué les serpents. Et puis y a eu une mauvaise année, et il lui a fallu emprunter une petite somme. Et nous on est nés ici. Là, sur la porte... nos enfants aussi sont nés ici. Et mon père a été forcé d'emprunter de l'argent. La banque était propriétaire à ce moment-là, mais on nous y laissait et avec ce qu`on cultivait on faisait un petit profit.

- Nous savons ça... Nous savons tout ça. Ce n'est pas nous, c'est la banque. Une banque n'est pas comme un homme. Pas plus qu'un propriétaire de cinquante mille arpents, ce n'est pas comme un homme non plus. C'est ça le monstre.

- D`accord, s'écriaient les métayers, mais c'est notre terre. C'est nous qui l'avons mesurée, qui l'avons défrichée. Nous y sommes nés, nous nous y sommes fait tuer, nous y sommes morts. Quand même elle ne serait plus bonne à rien, elle est toujours à nous. Cest ça qui fait qu'elle est à nous... d'y être nés, d'y avoir travaillé, d'y être enterrés. C'est ça qui donne le droit de propriété, non pas un papier avec des chiffres dessus.

- Nous sommes désolés. Ce n`est pas nous. C'est le monstre. Une banque n'est pas comme un homme.

- Oui, mais la banque n'est faite que d'hommes.

- Non, c'est là que vous faites erreur... complètement.

La banque ce n'est pas la même chose que les hommes. ll se trouve que chaque homme dans une banque hait ce que la banque fait, et cependant la banque le fait. La banque est

plus que les hommes, je vous le dis. C'est le monstre. C'est les hommes qui l'ont créé, mais ils sont incapables de le diriger.

Les métayers criaient :

- Grand-père a tué les Indiens, Pa a tué les serpents pour le bien de cette terre. Peut-être qu'on pourrait tuer les banques. Elles sont pires que les Indiens, que les serpents. Peut-être qu'i1 faudrait qu'on se batte pour sauver nos terres comme l'ont fait Grand-père et Pa.

Et maintenant les représentants se fâchaient :

- Il faudra que vous partiez.

- Mais c'est à nous, criaient les rnétayers. Nous...

- Non. C'est la banque, le monstre, qui est le propriétaire. Il faut partir.

- Nous prendrons nos fusils comme Grand-père quand les Indiens arrivaient. Et alors?

- Alors... d'abord le shérif, puis la troupe. Vous serez des voleurs si vous essayez de rester et vous serez des assassins si vous tuez pour rester. Le monstre n'est pas un homme mais il peut faire faire aux hommes ce qu'il veut.

- Mais si nous partons, ou irons-nous? Comment irons-nous? Nous n'avons pas d'argent.

- Nous regrettons, disaient les représentants. La banque, le propriétaire de cinquante mille arpents ne peuvent pas être considérés comme responsables. Vous êtes sur une terre qui ne vous appartient pas. Une fois partis vous trouverez peut-être à cueillir du coton à l'automne. Vous pourrez peut-être recevoir des secours du fonds de chômage. Pourquoi n`allez-vous pas dans l'Ouest, en Californie? Il y a du travail là-bas, et il n'y fait jamais froid. Mais voyons, vous avez des oranges partout, il suffit d`étendre la main pour les cueillir. Mais voyons, il y a toujours quelque récolte en train là-bas. Pourquoi n'y allez-vous pas? ....."

John Steinbeck (1902-1968)

Steinbeck n'a pas commencé sa carrière littéraire avant que Lewis et Fitzgerald n'aient atteint leur apogée : il semblait alors venir d'un autre monde, celui de la Great Depression, le monde de la "poverty" de masse, un monde totalement éloigné de celui de Lewis que de celui de Fitzgerald. Né à Salinas en Californie, d'un père trésorier municipal et d'une mère institutrice, John Steinbeck vécut en Californie toute son enfance et son adolescence, dans la «Grande Vallée» de Salinas, région encore exclusivement rurale à l'époque. En 1919, il s`inscrit à l`Université de Standford, étudie la biologie, mais les ranches de Salinas l'intéressent plus que les salles de cours, c`est l`amour de la lecture va l`amène à l`écriture tandis qu'il exerce tous les métiers : il est successivement ouvrier agricole, matelot, travaille sur le chantier du Madison Square Garden à New York, et retourne en Californie où il trouve un poste de gardien dans les montagnes près du lac Tahoe. Il a appris à connaître les pauvres, en particulier les travailleurs agricoles migrants, américains et mexicains, et il a écrit de leur point de vue.

C'est pour Steinbeck une première période littéraire panthéiste et lyrique, et c'est là qu'il écrit son premier roman, "Cup of Gold" (1929), récit d'aventures mettant en scène un boucanier gallois du XVIIe siècle, à la recherche à la fois de la femme idéale et du trésor de Panama. En 1930, il se marie et s'installe à Pacific Grove où il rencontre un biologiste, Edward Ricketts, qui aura une très grande influence sur sa pensée. En 1932 paraissent "Les Pâturages du ciel" (The Pastures of Heaven), chronique de familles de fermiers entre Salinas et Monterey réalisant un rêve intimement lié à la terre et aux saisons; en 1933, " Au Dieu inconnu" (To a God Unknown) qui retrace les difficultés des pionniers du début du siècle sous les traits de Joseph Wayne et de ses frères exploitent une grande ferme en Californie. Ses trois premiers romans ne rencontrent que l'indifférence du public.

La crise de 1930 engage Steinbeck dans une seconde période, celui du roman réaliste et prolétarien dans lequel des hommes sans caractère tentent en vain de sortir de leur condition misérable. C'est avec "Tortilla Flat" (1935) que Steinbeck rencontre son premier succès. Le roman met en scène à Monterey, petit port de pêche californien, une bande de «paisanos» nés d'un «assortiment de sang espagnol, indien, mexicain et caucasien», vivant en marge de la société, insouciants et réfractaires à tout travail. Autant 'Tortilla Flat" est une histoire humoristique sur cette colonie mexico-américaine, autant "In Dubious Battle" est une œuvre sérieuse sur une grève des ouvriers agricoles migrants.

"Des souris et des hommes" (Of Mice and Men) en 1937 connaît un tel succès que Steinbeck en réalise une adaptation théâtrale : le milieu des journaliers agricoles lui permet d'évoquer la force physique, mais aussi l'amitié entre hommes et la fatalité de la sexualité, qui conduit au meurtre. Le roman contient l`essentieI de la pensée et du mode d`expression de l`auteur., la pensée d`écrivain qui ressent et dit la profonde inégalité des chances des êtres face à la vie. Et si dans d`autres œuvres, il fera de ce thème de grandes fresques à caractère social, ici. c'est à un niveau plus intimiste qu'il montre cette injustice immanente que seule les ressources d'amitíé peuvent amender.

"Les Raisins de la colère" (The Grapes of Wrath) en 1939 relate l'exode vers la Californie de fermiers endettés de l'Oklahoma, les Joad, chassés par les grandes banques pour une Californie qui ne sera que déception. Le roman ne fait que transcrire l'une des dénonciations de Steinbeck de la situation des journaliers en Californie suite à la fameuse "Dust Bowl" des années trente qui s'abat sur la grande plaine de l'Oklahoma. Steinbeck montre que les pauvres peuvent survivre en s'aidant les uns les autres, et qu'ils ne peuvent attendre aucune aide de quiconque...

S'ouvre la période des œuvres « engagées» : "En un combat douteux" (In Dubious Battle), publié en 1936, a pour thème la grève et l'action syndicale des ouvriers agricoles de Torgas Valley. "Cannery Row" (1945) marque un retour à la chronique sentimentale des petites gens de Monterey.

"À l'est d'Éden" (East of Eden, 1952), dernier grand roman de Steinbeck, engage une nouvelle et dernière étape, le symbolisme biblique sur fond de saga familiale torturée, - deux fils qui s'opposent à l'image d'Abel et de Caïn - , porte la crise sociale et la crise de culture d'un monde moderne qui livre chacun à la névrose. Le roman sera adapté au cinéma par Elia

Kazan et le rôle principal interprété par un James Dean extraordinaire dans un rôle d'écorché vif. En 1952, John Steinbeck est le scénariste d'Elia Kazan pour "Viva Zapata !", avec Marlon Brandon. Son dernier roman, "L'Hiver de notre mécontentement" (The Winter of Our Discontent, 1961), marque un désenchantement et déclin de l'écrivain...

"TORTILLA FLAT" (1935)

A Monterey, petit port de pêche californien, le quartier populaire de Tortilla Flat est le domaine incontesté des paisanos. Un "paisano", c'est "le produit d`un assortiment de sang espagnol, indien. mexicain et caucasien". L`un des plus misérables de ces paisanos, Danny, hérite de deux masures. Il s`installe dans l'une et loue l'autre à son ami Pilon qui, aussi pauvre que lui, ne sera jamais en mesure de payer le moindre loyer. Pilon prend à son tour comme sous-locataires deux miséreux, Pablo et Jesus-Maria. Une nuit où les trois hommes sont ivres. la maison est entièrement détruite par un incendie. Danny se sent alors délivré du fossé que sa situation de propriétaire commençait à creuser entre lui et ses amis. Après avoir manifesté la colère que la bienséance exige, c`est avec des sentiments fraternels qu'il accepte d`héberger les rescapés de l`incendie. Aux quatre hommes se joignent bientôt le Pirate qu`accompagnent ses cinq chiens, et Big Joe Portagee, dont l`existence se partage habituellement entre la familière prison de Monterey et de pénibles périodes de vagabondage.

Tortilla Flat est la chronique de la vie de ces six hommes unis un moment en une fraternelle communauté. Tous, sauf le brave Pirate, ont un vaste mépris pour le travail. Ils vivent de rapines et des déchets que le Pirate quémande, pour ses chiens, aux portes des restaurants. Le temps qu'ils ne consacrent pas à chaparder. à faire la cour aux prostituées du quartier ou à dormir se passe en énormes beuveries. Aussi leur principale préoccupation est-elle d`obtenir du bootlegger Torrelli le vin dont ils sont si friands. Pour parvenir à leurs fins, ils inventent nombre de stratagèmes, généralement aussi malhonnêtes qu`ingénieux.

Pourtant nos paisanos ne se considèrent pas comme de méchants hommes. Ils se sont créés une religion à eux, mi-chrétienne, mi-païenne, et avant de commettre leurs mauvais coups se lancent -grands moments de bonheurs - dans de grandes palabres casuistiques à l'issue desquelles vols et escroqueries se transforment en actions bonnes et justes.

Cependant la réussite du groupe va produire sa désagrégation : Danny finit par se lasser d`une vie qui devient trop facile et monotone. Après avoir cherché à secouer l`apathie naissante de ses compagnons, il va au-devant d`une mort mystérieuse. Ses amis détruisent alors la maison qui les avait abrités ct se dispersent à nouveau sur les chemins....

En 1942, la MGM et Victor Fleming réalisaient une adaptation de "Tortilla Flat' avec Hedy Lamarr, Spencer Tracy, John Garfield, Frank Morgan.

EN UN COMBAT DOUTEUX (In Dubious Battle, 1936)

L'ouvrage marque un tournant important de la carrière de Steinbeck. Auteur de la romantique "Coupe d'or", du lyrique "A un dieu inconnu" et conteur de "Tortilla Flat", il va donner avec "En un combat douteux" un volumineux roman social, de ton constamment grave et indigné. La richesse de la vallée de Torgas est constituée par l'exploitation de la pomme. Les grands propriétaires ont réduit le salaire des hommes qui louent leurs bras pour la cueillette, et le parti communiste s`efforce d`organiser une grève. Deux militants sont envoyés sur place : Mac, un vétéran, et le jeune Jim, qui vient d`adhérer au parti. Mac et Jim parviennent à déclencher la grève et à organiser les travailleurs. Mais la riposte de l`association des propriétaires, qui dispose de la force publique, est aussi prompte que brutale. La grève échoue après des bagarres où le sang coule, et Jim est abattu. Mais le but principal de la grève était de susciter la combativité des opprimés, et la défaite. en ce "combat douteux", n'est peut-être que provisoire.

L'ouvrage, représentatif du "roman prolétarien" des années 30, est parcouru par un souffle véhément d`indignation, constituant un véritable document sur le climat social de l`époque. Mais on a pu considérer qu'autant la psychologie du groupe était parfaitement rendue, autant celle des individus marquée par une certaine faiblesse ...

AT last it was evening. The lights in the street outside came on, and the Neon restaurant sign on the corner jerked on and off, exploding its hard red light in the air. Into Jim Nolan’s room the sign threw a soft red light. For two hours Jim had been sitting in a small, hard rocking-chair, his feet up on the white bedspread. Now that it was quite dark, he brought his feet down to the floor and slapped the sleeping legs. For a moment he sat quietly while waves of itching rolled up and down his calves j then he stood up and reached for the unshaded light. The furnished room lighted up — the big white bed with its chalk-white spread, the golden-oak bureau, the clean red carpet worn through to a brown warp.

Jim stepped to the washstand in the corner and washed his hands and combed water through his hair with his fingers. Looking into the mirror fastened across the corner of the room above the washstand, he peered into his own small grey eyes for a moment. From an inside pocket he took a comb fitted with a pocket clip and com.bed his straight brown hair, and parted it neatly on the side. He wore a dark suit and a grey flannel shirt, open at the throat. With a towel he dried the soap and dropped the thin bar into a paper bag that stood open on the bed. A Gillette razor was in the bag, four pairs of new socks and another grey flannel shirt. He glanced about the room and then twisted the mouth of the bag closed. For a moment more he looked casually into the mirror, then turned off the light and went out the door.

He walked down narrow, uncarpeted stairs and knocked at a door beside the front entrance. It opened a little. A woman looked at him and then opened the door wider — a large blonde woman with a dark mole beside her mouth.

She smiled at him. “Mis-ter Nolan,” she said.

“I'm going away,” said Jim.

“But you’ll be back, you’ll want me to hold your room?”

“No. I’ve got to go away for good. I got a letter telling me.”

“You didn’t get no letters here,” said the woman suspiciously.

“No, where I work. I won’t be back. I’m paid a week in advance.”

Her smile faded slowly. Her expression seemed to slip toward anger without any great change. “You should of give me a week’s notice,” she said sharply. “That’s the rule. I got to keep that advance because you didn’t give me no notice.”

“I know,” Jim said. “That’s all right. I didn’t know how long I could stay.”

The smile was back on the landlady’s face. “You been a good quiet roomer,” she said, “even if you ain’t been here long. If you’re ever around again, come right straight here. I’ll find a place for you. I got sailors that come to me every time they’re in port. And I find room for them. They wouldn’t go no place else.”

“I’ll remember, Mrs. Meer. I left the key in the door.”

“Light turned out?”

“Yes.”

C'était enfin le soir. Les lumières de la rue s'allumèrent, et le néon du restaurant au coin de la rue s'alluma et s'éteignit, faisant exploser sa lumière rouge dans l'air. Dans la chambre de Jim Nolan, l'enseigne projetait une douce lumière rouge. Depuis deux heures, Jim était assis dans un petit fauteuil en bois dur, les pieds sur le couvre-lit blanc. Maintenant qu'il faisait nuit, il a ramené ses pieds sur le sol et a tapé sur les jambes endormies. Pendant un moment, il est resté assis tranquillement, tandis que des vagues de démangeaisons montaient et descendaient le long de ses mollets, puis il s'est levé et a attrapé la lumière sans ombre. La pièce meublée s'éclaira - le grand lit blanc avec sa couverture blanche comme de la craie, le bureau en chêne doré, le tapis rouge propre et usé jusqu'à la chaîne brune.

Jim s'est approché du lavabo dans le coin, s'est lavé les mains et a passé de l'eau dans ses cheveux avec ses palmes. En regardant dans le miroir fixé dans le coin de la pièce au-dessus du lavabo, il a regardé dans ses propres petits yeux gris pendant un moment. Il a sorti d'une poche intérieure un peigne muni d'un clip de poche et a coiffé ses cheveux bruns et raides, puis les a séparés proprement sur le côté. Il portait un costume sombre et une chemise en flanelle grise, ouverte à la gorge. Avec une serviette, il a séché le savon et a déposé la fine barre dans un sac en papier qui se trouvait ouvert sur le lit. Un rasoir Gillette était dans le sac, quatre paires de chaussettes neuves et une autre chemise en flanelle grise. Il a jeté un coup d'oeil dans la pièce, puis a refermé le sac ...

"DES SOURIS ET DES HOMMES" (Of Mice and Men, 1937)

"Now what the hell ya suppose is eatin' them two guys?" (Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir qui leur fait mal, ces deux-là, t'as idée, toi?) - Deux journaliers agricoles, Lennie, un géant sans cervelle et George, qui se vouent l'un et l'autre ne vivent une amitié de chiens fidèles, rêvent du jour improbable où ils auront une ferme, un champ de trèfles, une flopée de lapins. Mais un jour, sans l'avoir réellement voulu, Lennie étrangle la femme de son patron et pour lui éviter d'être lynché, George le tue d'une balle dans la nuque....

"A FEW MILES south of Soledad, the Salinas River drops in close to the hillside bank and runs deep and green. The water is warm too, for it has slipped twinkling over the yellow sands in the sunlight before reaching the narrow pool. On one side of the river the golden foothill slopes curve up to the strong and rocky Gabilan mountains, but on the valley side the water is lined with trees - willows fresh and green with every spring, carrying in their lower leaf junctures the debris of the winter’s flooding; and sycamores with mottled, white, recumbent limbs and branches that arch over the pool. On the sandy bank under the trees the leaves lie deep and so crisp that a lizard makes a great skittering if he runs among them. Rabbits come out of the brush to sit on the sand in the evening, and the damp flats are covered with the night tracks of ’coons, and with the spread pads of dogs from the ranches, and with the split-wedge tracks of deer that come to drink in the dark.

There is a path through the willows and among the sycamores, a path beaten hard by boys coming down from the ranches to swim in the deep pool, and beaten hard by tramps who come wearily down from the highway in the evening to jungle-up near water. In front of the low horizontal limb of a giant sycamore there is an ash pile made by many fires; the limb is worn smooth by men who have sat on it.

"À quelques milles au sud de Soledad, la Salinas descend tout contre le flanc de la colline et coule, profonde et verte. L'eau est tiède aussi, car, avant d'aller dormir en un bassin étroit, elle a glissé, miroitante au soleil, sur les sables jaunes.

D'un côté de la rivière, les versants dorés de la colline montent en s'incurvant jusqu'aux masses rocheuses des monts Gabilan, mais, du côté de la vallée, l'eau est bordée d'arbres : des saules, d'un vert jeune quand arrive le printemps, et dont les feuilles inférieures retiennent à leurs intersections les débris déposés par les crues de l'hiver; des sycomores aussi, dont le feuillage et les branches marbrées s'allongent et forment voûte au-dessus de l'eau dormante. Sur la rive sablonneuse, les feuilles forment, sous les arbres, un tapis épais et si sec que la fuite d'un lézard y éveille un long crépitement. Le soir, les lapins, quittant les fourrés, viennent s'asseoir sur le sable, et les endroits humides portent les traces nocturnes des ratons laveurs, les grosses pattes des chiens des ranches, et les sabots fourchus des cerfs qui viennent boire dans l'obscurité.

Il y a un sentier à travers les saules et parmi les sycomores, un sentier battu par les enfants qui descendent des ranches pour se baigner dans l'eau profonde, battu par les vagabonds qui, le soir, descendent de la grand-route, fatigués, pour camper sur le bord de l'eau. Devant la branche horizontale et basse d'un sycomore géant, un tas de cendre atteste les nombreux feux de bivouac; et la branche est usée et polie par tous les hommes qui s'y sont assis.

Evening of a hot day started the little wind to moving among the leaves. The shade climbed up the hills toward the top. On the sand banks the rabbits sat as quietly as little gray, sculptured stones. And then from the direction of the state highway came the sound of footsteps on crisp sycamore leaves. The rabbits hurried noiselessly for cover. A stilted heron labored up into the air and pounded down river. For a moment the place was lifeless, and then two men emerged from the path and came into the opening by the green pool.

Au soir d'un jour très chaud, une brise légère commençait à frémir dans les feuilles. L'ombre montait vers le haut des collines. Sur les rives sablonneuses, les lapins s'étaient assis, immobiles, comme de petites pierres grises, sculptées. Et puis, du côté de la grand-route, un bruit de pas se fit entendre, parmi les feuilles sèches des sycomores. Furtivement, les lapins s'enfuirent vers leur gîte. Un héron guindé s'éleva lourdement et survola la rivière de son vol pesant. Toute vie cessa pendant un instant, puis deux hommes débouchèrent du sentier et s'avancèrent dans la clairière, au bord de l'eau verte.

Ils avaient descendu le sentier à la file indienne, et, même en terrain découvert, ils restaient l'un derrière l'autre. Ils étaient vêtus tous les deux de pantalons et de vestes en serge de coton bleue à boutons de cuivre. Tous deux étaient coiffés de chapeaux noirs informes, et tous deux portaient sur l'épaule un rouleau serré de couvertures.

L'homme qui marchait en tête était petit et vif, brun de visage, avec des yeux inquiets et perçants, des traits marqués. Tout en lui était défini: des mains petites et fortes, des bras minces, un nez fin et osseux. Il était suivi par son contraire, un homme énorme, à visage informe, avec de grands yeux pâles et de larges épaules tombantes. Il marchait lourdement, en traînant un peu les pieds comme un ours traîne les pattes. Ses bras, sans osciller, pendaient ballants à ses côtés.

They had walked in single file down the path, and even in the open one stayed behind the other. Both were dressed in denim trousers and in denim coats with brass buttons. Both wore black, shapeless hats and both carried tight blanket rolls slung over their shoulders. The first man was small and quick, dark of face, with restless eyes and sharp, strong features. Every part of him was defined: small, strong hands, slender arms, a thin and bony nose. Behind him walked his opposite, a huge man, shapeless of face, with large, pale eyes, with wide, sloping shoulders; and he walked heavily, dragging his feet a little, the way a bear drags his paws. His arms did not swing at his sides, but hung loosely.

Le premier homme s'arrêta net dans la clairière, et son compagnon manqua de lui tomber dessus. Il enleva son chapeau et en essuya le cuir avec l'index qu'il fit claquer pour en faire égoutter la sueur. Son camarade laissa tomber ses couvertures et, se jetant à plat ventre, se mit à boire à la surface de l'eau verte. Il buvait à grands coups, en renâclant dans l'eau comme un cheval. Le petit homme s'approcha de lui nerveusement.

- Lennie, dit-il sèchement, Lennie, nom de Dieu, ne bois pas tant que ça.

Lennie continuait à renâcler dans l'eau dormante. Le petit homme se pencha et le secoua par l'épaule.

- Lennie, tu vas te rendre malade comme la nuit dernière.

Lennie plongea toute la tête sous l'eau, y compris le chapeau, puis il s'assit sur la rive, et son chapeau s'égoutta sur sa veste bleue et lui dégoulina dans le dos.

- C'est bon, dit-il. Bois-en un peu, George. Bois-en une bonne lampée.

Il souriait d'un air heureux. George détacha son ballot et le posa doucement par terre.

- J'suis point sûr que cette eau soit bonne, dit-il. Elle m'a l'air d'avoir de l'écume.

Lennie trempa sa grosse patte dans l'eau et, agitant les doigts, la fit légèrement éclabousser. Des cercles s'élargirent jusque sur l'autre rive et revinrent vers leur point de départ. Lennie les observait.

- Regarde, George, regarde ce que j'ai fait.

George s'agenouilla sur le bord de l'eau et but dans sa main, à petits coups rapides.

- Au goût, elle a l'air bonne, admit-il. Pourtant, elle n'a pas l'air courante. Tu devrais jamais boire d'eau qu'est pas courante, Lennie, dit-il d'un ton découragé. Tu boirais dans un égout si t'avais soif.

Il se jeta de l'eau à la figure, et se débarbouilla, avec la main, sous le menton et autour de la nuque. Puis il remit son chapeau, s'éloigna un peu du bord de l'eau, releva les genoux qu'il entoura de ses deux bras. Lennie, qui l'avait observé, imita George en tous points. Il se recula, remonta les genoux, les prit dans ses mains et regarda George pour voir s'il avait bien tout fait comme il fallait. Il rabattit un peu plus son chapeau sur ses yeux, afin qu'il fût exactement comme le chapeau de George.

(trad. M-E.Coindreau, Gallimard)

George stared morosely at the water. The rims of his eyes were red with sun glare. He said angrily,

"We could just as well of rode clear to the ranch if that bastard bus driver knew what he was talkin’ about. ‘Jes’ a little stretch down the highway,’ he says. ‘Jes’ a little stretch.’ God damn near four miles, that’s what it was! Didn’t wanta stop at the ranch gate, that’s what. Too God damn lazy to pull up. Wonder he isn’t too damn good to stop in Soledad at all. Kicks us out and says, ‘Jes’ a little stretch down the road.’ I bet it wasmore than four miles. Damn hot day."

Lennie looked timidly over to him. "George?"

"Yeah, what ya want?"

"Where we goin’, George?"

The little man jerked down the brim of his hat and scowled over at Lennie. "So yon forgot that awready, did you? I gotta tell you

again, do I? Jesus Christ, you’re a crazy bastard!"

"I forgot," Lennie said softly. "I tried not to forget. Honest to God !

did, George."

"O.K.- O.K. [ll tell ya again. I ain’t got nothing to do. Might jus’ as well spen’ all my time tellin’ you things and then you forget "em, and I tell you again."

"Tried and tried," said Lennie, "but it didn’t do no good. I remember about the rabbits, George."

"The hell with the rabbits. That’s all you ever can remember is them rabbits. O.K.! Now you listen and this time you got to remember so we don’t get in no trouble. You remember settin’ in that gutter on Howard Street and watchin’ that blackboard?"

Lennie’s face broke into a delighted smile. "Why sure, George. I remember that.... but.... what’d we do then? I remember some girls come by and you says.... you say."

"The hell with what I says. You remember about us goin’ into Murray and Ready’s, and they give us work cards and bus tickets?"

"Oh, sure, George. I remember that now." His hands went quickly into his side coat pockets. He said gently, "George.... I ain’t got mine. I musta lost it," He looked down at the ground in despair.

"You never had none, you crazy bastard. I got both of ’em here. Think Id let you carry your own work card?"

Lennie grinned with relief. "I.... I thought I put it in my side pocket." His hand went into the pocket again.

George looked sharply at him. "What'd you take outa that pocket?"

"Ain't a thing in my pocket," Lennie said cleverly.

George, mélancoliquement, regardait l'eau. Le soleil lui avait rougi le bord des yeux. Il dit, furieux :

- Nous aurions pu tout aussi bien rouler jusqu'au ranch, si ce salaud de conducteur avait

su ce qu'il disait. "Vous avez plus qu'un petit bout de chemin à faire sur la grand-route, qu'il disait, plus qu'un petit bout de chemin." Bon Dieu, près de quatre milles, c'est ça qu'il y avait. Seulement, la vérité, c'est qu'il n'voulait pas s'arrêter à la grille du ranch. Bien trop feignant pour ça. J'me demande s'il n'croit pas au-dessous de lui de s'arrêter à Soledad. Il nous fout dehors, et puis il dit : Plus qu'un petit bout de chemin sur la grand-route! J 'parie qu'il y avait plus de quatre milles. Il fait bougrement chaud.

Lennie le regardait timidement.

- George?

- Oui, qué que tu veux?

- Où c'est-il qu'on va, George?

D'une secousse le petit homme rabattit le bord de son chapeau et jeta sur Lennie un regard

menaçant.

- Alors, t'as déjà oublié ça, hein? Il va falloir encore que je te le redise ? Nom de Dieu, ce que tu peux être con tout de même!

- J 'ai oublié, dit Lennie doucement. J'ai essayé d'pas oublier. Vrai de vrai, j'ai essayé, George.

- Cest bon, c'est bon. J'vais te l'redire: J'ai rien à faire. Autant passer mon temps à te dire les

choses, et puis tu les oublies, et puis faut que je te les redise.

- J'ai essayé et essayé, dit Lennie, seulement ça a servi de rien. J 'me rappelle les lapins, George.

- Fous-moi la paix avec tes lapins. Y a que ça que tu peux te rappeler, les lapins. Allons! Main-

tenant, écoute, et, cette fois, tâche de te rappeler pour qu'on ait pas des embêtements. Tu te rappelles quand t'étais assis sur le bord du trottoir, dans Howard Street, et que tu regardais ce tableau noir?

Un sourire ravi éclaira le visage de Lennie.

- Pour sûr, George, que j'me rappelle ça... mais... qu'est-ce qu'on a fait après? J'me rappelle

qu'il y a des femmes qu'ont passé et que t'as dit... t'as dit...

- T'occupe pas de ce que j'ai dit. Tu te rappelles que nous sommes allés chez Murray and

Ready , et qu'on nous y a donné des cartes de travail et des billets d'autobus ?

- Oui, bien sûr, George, je m'rappelle ça, maintenant.

Ses mains disparurent brusquement dans les poches de côte de sa veste.

Il dit doucement :

- George... J'ai pas la mienne. J'dois l'avoir perdue.

Désespéré, il regardait par terre.

- Tu l'as jamais eue, bougre de couillon. Je les ai toutes les deux ici. Tu te figures que j'te laisserais porter ta carte de travail?

Lennie fit une grimace de soulagement.

- Je... je croyais que j'l'avais mise dans ma poche.

Sa main disparut de nouveau dans sa poche. George lui jeta un regard aigu.

- Qu'est-ce que tu viens de tirer de cette poche ?

- Y a rien dans ma poche, dit Lennie, avec astuce.

- Je l'sais bien. Tu l'as dans ta main. Qu'est-ce que t'as dans la main, que tu caches?

- J'ai rien, George. Bien vrai.

_ Allons, donne-moi ça.

Lennie tenait sa main fermée aussi loin que possible de George.

- C'est rien qu'une souris, George.

- Une souris? Une souris vivante?

- Euh... Rien qu'une souris morte, George. J'l'ai pas tuée. Vrai! J'l'ai trouvée. J'l'ai trouvée

morte.

- Donne-la-moi! dit George.

- Oh! laisse-la-moi, George.

- Donne-la-mol?

La main fermée de Lennie obéit lentement. George prit la souris et la lança de l'autre côté de

la rivière, dans les broussailles.

- Qu'est-ce que tu peux bien faire d'une souris morte ?

- J'pouvais la caresser avec mon pouce pendant qu'on marchait, dit Lennie.

- Ben, tu te dispenseras de caresser des souris quand tu marches avec moi. Tu te rappelles où on va maintenant?

Lennie eut l'air étonné, puis confus; il se cacha la figure sur les genoux.

- J'ai encore oublié...."

George et Lennie sont deux journaliers qui louent leurs bras à travers la Californie dans l'espoir de pouvoir acheter un jour une petite ferme. George est "petit et vif, brun de visage, avec des yeux inquiets et perçants, des traits marqués". Son compagnon, tout au contraire, est "un homme énorme, à visage informe, avec de grands yeux pâles et de larges épaules tombantes". Ce colosse à l'âge mental d'un enfant; sa seule passion est de caresser des matières soyeuses et douces, les peaux de souris par exemple. Mais il est si fort qu'il finit toujours par tuer les souris en les caressant. Sans George, qui s'est attaché à lui, il ne pourrait vivre. Un jour les deux hommes s'engagent dans le ranch des Curley. La présence de la bru du patron, fille ardente et provocante, et la jalousie exacerbée de son époux font peser une atmosphère tendue sur la communauté. George devine l`imminence de quelque catastrophe sans pouvoir la prévenir...

(le drame, Lennie, la femme de Curley ...)

She laughed "George giving you orders about everything?"

Lennie looked down at the hay. "Says I can't tend no rabbits if I talk to you or anything."

She said quietly, "He's scared Curley'll get mad. Well, Curley got his arm in a sling-an' if Curley gets tough, you can break his other han'. You didn't put nothing over on me about gettin' it caught in no machine."

But Lennie was not to be drawn. "No, sir. I ain't gonna talk to you or nothing."

She knelt in the hay beside him. "Listen," she said "All the guys got a horseshoe tenement goin' on. It' on'y about four o'clock. None of them guys is goin to leave that tenement. Why can't I talk to you? I never get to talk to nobody. I get awful lonely."

Lennie said, "Well, I ain't supposed to talk to you or nothing." "I get lonely," she said. "You can talk to people, but I can't talk to nobody but Curley. Else he gets mad. How'd you like not to talk to anybody?"

Lennie said, "Well, I ain't supposed to. George's scared I'll get in trouble."

She changed the subject. "What you got covered up there?"

"Elle rit :

- C'est George qui te dit toujours ce qu'il faut faire?

Lennie baissa les yeux vers le foin.

-- Il dit que je soignerai pas les lapins si je vous parle, ou autre chose.

Elle dit tranquillement :

- Il a peur que Curley s'mette en colère. Ben. Curley a le bras en écharpe... et si Curley fait le méchant, t'auras qu'à lui écraser l'autre main. J'me suis pas laissé prendre à ton histoire de

machine.

Mais Lennie ne se laissait pas faire :

- Non, non. Sûr que j'vous parlerai pas, ni rien.

Elle s'agenouilla dans le foin, près de lui.

- Écoute, dit-elle. Tout le monde est à jouer aux fers. Il est à peine quatre heures. Ils font un concours. Personne ne partira. Pourquoi donc que je te causerais pas? J'cause jamais à personne. J'me sens horriblement seule.

Lennie dit :

- Enfin, je suis pas supposé vous parler, ni rien.

- J'me sens seule, dit-elle. Toi, tu peux causer aux gens, mais, moi, y a qu'à Curley que j'peux causer. Sans ça, il s'fout en rogne. T'aimerais ça, toi, parler à personne?

Lennie dit :

- J'suis pas supposé le faire. George a peur qu'il m'arrive des ennuis.

Elle changea de sujet :

- Qu'est-ce que c'est que t'as là, recouvert?

Alors, toute la douleur de Lennie lui remonta :

- Mon petit chien, dit-il tristement. Rien que mon petit chien.

Et, d'un coup de main, il balaya le foin qui le recouvrait.

- Mais il est mort! s'écria-t-elle.

- Il était si petit, dit Lennie. On jouait ensemble... et il a fait semblant de me mordre... et j'ai fait semblant de le calotter... et... j'l'ai fait. Et puis, il était mort.

Elle le consola :

- Te tourmente pas, va. C'était qu'un petit cabot. T'en trouveras facilement un autre. Des cabots, y en a plein le pays.

- C'est pas tant ça, expliqua Lennie misérablement, mais, maintenant, George n'me laissera plus soigner les lapins.

- Pourquoi ça?

- Ben, parce qu'il a dit que, si je faisais encore quelque chose de mal, il m'laisserait pas soigner les lapins.

She moved closer to him and she spoke soothingly. "Don't you worry about talkie’ to me. Listen to the guys yell out there. They got four dollars bet in that tenement. None of them ain't gonna leave till it's over."

"If George sees me talkin' to you he'll give me hell," Lennie said cautiously. "He tol’ me so."

Her face grew angry. "Wha's the matter with me?" she cried. "Ain't I got a right to talk to nobody? Whatta they think I am, anyways? You're a nice guy. I don't know why I can't talk to you. I ain't doin' no harm to you." "Well, George says you'll get us in a mess."

"Aw, nuts!" she said. "What kinda harm am I doin' to you? Seems like they ain't none of them cares how I gotta live. I tell you I ain't used to livin' like this. I coulda made somethin' of myself." She said darkly, "Maybe I will yet." And then her words tumbled out in a passion of communication, as though she hurried before her listener could be taken away. "I lived right in Salinas," she said. "Come there when I was a kid. Well, a show come through, an' I met one of the actors. He says I could go with that show. But my of lady- wouldn' let me. She says because I was on'y fifteen. But the guy says I coulda. If I'd went, I wouldn't be livin' like this, you bet."

Lennie stroked the pup back and forth. "We gonna have a little place-an' rabbits," he explained.

She went on with her story quickly, before she should be interrupted. "Nother time I met a guy, an' he was in pitchers. Went out to the Riverside Dance Palace with him. He says he was gonna put me in the movies. Says I was a natural. Soon's he got back to Hollywood he was gonna write to me about it." She looked closely at Lennie to see whether she was impressing him. "I never got that letter," she said. "I always thought my of lady stole it. Well, I wasn't gonna stay no place where I couldn't get nowhere or make something of myself, an' where they stole your letters. I ast her if she stole it, too, an' she says no. So I married Curley. Met him out to the Riverside Dance Palace that same night." She demanded, "You listenin'?"

"Me? Sure."

"Well, I ain't told this to nobody before. Maybe I ought'n to. I don'like Curley. He ain't a nice fella." And because she had confided in him, she moved closer to Lennie and sat beside him.

Elle se rapprocha de lui et lui parla d'un ton câlin:

- Aie pas peur de me causer. Écoute-les tous qui gueulent, là-bas. Y a quatre dollars d'enjeu dans ce concours. Ils n's'en iront pas avant que ça soit fini.

- Si George me trouve en train de vous causer, il m'engueulera, dit Lennie prudemment. Il me l'a dit.

-- Enfin, qu'est-ce que j'ai fait? dit-elle, le visage furieux. J'ai donc pas l'droit de parler à quelqu'un? Pour qui me prend-on, après tout? T'es gentil garçon. J'vois pas pourquoi j'pourrais pas te causer. J'te fais pas de mal.

- Ben, c'est que George dit que vous nous ferez avoir des histoires.

- Bah! dit-elle. Quel mal veux-tu que je te fasse ? Y en a pas un seul qui ait l'air de s'inquiéter de la vie que je mène ici. Tu peux me croire, j'ai pas été habituée à mener une vie pareille. J'aurais pu devenir quelqu'un.

Elle continua d'une voix sombre :

- Il n'est pas dit que ça n'arrive pas.

Puis, ses mots se précipitèrent dans un désir passionné d'épanchement, comme si elle eût craint qu'on lui enlevât son auditoire.

- J'habitais Salinas, dit-elle. J 'étais toute gosse quand j'y suis venue. Et, un jour, un théâtre s'est amené en ville, et j'ai fait la connaissance d'un des acteurs. Il m'a dit que je pourrais faire partie de la troupe. Mais ma mère n'a pas voulu. Parce que j'avais juste quinze ans, qu'elle disait. Mais le type m'avait dit que j'pourrais. Si je l'avais fait, tu parles que j'mènerais un autre genre de vie.

Lennie caressait le petit chien.

- Nous, on aura une petite ferme... et des lapins, expliqua-t-il.

Elle continua son histoire, rapidement, avant qu'il eût pu l'ínterrompre.

- Une autre fois, j'ai rencontré un type qu'était dans le cinéma. J'suis allée danser avec lui au Riverside Dance Palace. Il m'a dit qu'il me ferait faire du cinéma. Il m'a dit que j'étais née actrice. Dès son retour à Hollywood, il devait m'écrire.

Elle regarda Lennie de tout près, pour voir si elle l'impressionnait.

- J'ai jamais reçu la lettre, dit-elle. J'ai toujours eu dans l'idée que ma mère l'avait chipée. Bref, j'allais pas rester dans un trou où j'arriverais à rien, où j'pourrais pas m'faire un nom, et où on me volait mes lettres. J'lui ai demandé si c'était elle qui me l'avait volée, et elle m'a dit que non. Alors, j'ai épousé Curley. J'l'avais rencontré, ce même soir, au Riverside Dance Palace.

Elle demanda :

- Tu m'écoutes?

- Moi! Bien sûr.

- J'ai encore jamais raconté ça à personne. J'devais peut-être pas. Je n'aime pas Curley. C'est un mauvais garçon.

Et parce qu'elle s'était confiée à lui, elle se rapprocha de Lennie et s'assit près de lui.

- J'aurais pu faire du cinéma, et avoir de belles toilettes... toutes ces jolies toilettes qu'elles portent. Et j'aurais pu m'asseoir dans ces grands hôtels, et on aurait tiré mon portrait. Le premier soir qu'on aurait passé les films, j'aurais pu y aller, et j'aurais parlé à la sans-fil et ça n'm'aurait pas coûté un sou, parce que j'aurais joué dans le film. Et toutes ces belles toilettes qu'elles portent. Parce que le type m'a dit que j'étais née actrice.

Elle leva les yeux vers Lennie et elle esquissa un grand geste du bras et de la main pour montrer qu'elle pouvait jouer. Ses doigts suivaient son poignet conducteur, le petit doigt noblement séparé des autres. Lennie poussa un profond soupir. Au-dehors, un fer tinta sur le métal et des acclamations s'élevèrent.

- Y en a un qu'a encerclé la fiche, dit la femme à Curley.

"Coulda been in the movies, an' had nice clothes-all them nice clothes like they wear. An'I coulda sat in them big hotels, an' had pitchers took of me. When they had them previews I coulda went to them, an' spoke in the radio, an' it wouldn'ta cost me a cent because I was in the pitcher. An' all them nice clothes like they wear. Because this guy says I was a natural." She looked up at Lennie, and she made a small grand gesture with her arm and hand to show that she could act. The fingers trailed after her leading wrist, and her little finger stuck out grandly from the rest.

Lennie sighed deeply. From outside came the clang of a horseshoe on metal, and then a chorus of cheers. "Somebody made a ringer," said Curley's wife.

Now the light was lifting as the sun went down, and the sun streaks climbed up the wall and fell over the feeding racks and over the heads of the horses.

La lumière changeait maintenant que le soleil baissait, et les rais de soleil escaladaient le mur, tombaient sur les râteliers et au-dessus de la tête des chevaux.

Lennie dit :

- Peut-être bien que si j'allais jeter ce petit chien dehors, George ne s'en apercevrait pas. Et alors, j'n'aurais plus de difficultés pour soigner les lapins.

La femme de Curley s'écria, en colère :

- Tu n'peux donc pas penser à autre chose qu'à ces lapins ?

- On aura une petite ferme, expliqua Lennie patiemment. On aura une maison et un jardin, et un carré de luzerne, et cette luzerne sera pour les lapins, et je prendrai un sac, et je le remplirai de luzerne, et puis je l'apporterai aux lapins.

Elle demanda :

- Pourquoi donc que t'aimes tant les lapins?

Lennie dut réfléchir longuement avant d'arriver à une conclusion. Prudemment, il s'approcha d'elle, jusqu'à la toucher.

- J'aime caresser les jolies choses. Un jour, à la foire, j'ai vu de ces lapins à longs poils. Et ils étaient jolis, pour sûr. Des fois même, j'caresse des souris, mais c'est quand j'peux rien trouver de mieux.

Curley's wife moved away from him a little. "I think you're nuts," she said.

"No I ain't," Lennie explained earnestly. "George says I ain't. I like to pet nice things with my fingers, sof" things. "

She was a little bit reassured. "Well, who don't?" she said. "Ever'body likes that. I like to feel silk an' velvet. Do you like to feel velvet?"

Lennie chuckled with pleasure. "You bet, by God," he cried happily. "An' I had some, too. A lady give me some, an' that lady was--my own Aunt Clara. She give it right to me-'bout this big a piece. I wisht I had that velvet right now." A frown came over his face. "I lost it," he said. "I ain't seen it for a long time."

Curley's wife laughed at him. "You're nuts," she said. "But you're a kinda nice fella. Jus' like a big baby. But a person can see kinda what you mean. When I'm doin' my hair sometimes I jus' set an' stroke it 'cause it's so soft." To show how she did it, she ran her fingers over the top of her head. "Some people got kinda coarse hair," she said complacently. "Take Curley. His hair is jus' like wire. But mine is soft and fine. 'Course I brush it a lot. That makes it fine. Here-feel right here." She took Lennie's hand and put it on her head. "Feel right aroun' there an' see how soft it is."

La femme de Curley se recula un peu.

- J 'crois que t'es piqué, dit-elle.

- Non, j'suis pas piqué, expliqua Lennie consciencieusement. George dit que j'le suis pas. J'aime caresser les jolies choses avec mes doigts, les choses douces.

Elle était un peu rassurée.

- Tout le monde est comme ça, dit-elle. Tout le monde aime ça. Moi, j'aime toucher la soie et le velours. Est-ce que t'aimes toucher le velours?

Lennie gloussa de plaisir :

- Vous parlez, bon Dieu! s'écria-t-il avec joie. Et même que j'en ai eu un morceau. C'est une dame qui me l'avait donné, et cette dame, c'était ma tante Clara. Elle me l'a donné, à moi, un morceau grand comme ça, à peu près. J 'voudrais bien l'avoir, ce velours, en ce moment même.

Sa figure se rembrunit.

- J'l'ai perdu, dit-il. Y a bien longtemps que j'l'ai pas vu.

La femme de Curley se moqua de lui :

- T'es piqué, dit-elle. Mais t'es gentil tout de même. On dirait un grand bébé. Mais, on peut bien voir ce que tu veux dire. Quand je me coiffe, des fois, je me caresse les cheveux, parce qu'ils sont si soyeux.

Pour montrer comment elle le faisait, elle passa ses doigts sur le haut de sa tête.

- Y a des gens qui ont des gros cheveux raides, continua-t-elle avec complaisance, Curley, par

exemple. Ses cheveux sont comme des fils de fer. Mais les miens sont fins et soyeux. C'est parce que je les brosse souvent. Cest ça qui les rend fins. Ici... touche, juste ici.

Elle prit la main de Lennie et la plaça sur sa tête.

- Touche là, autour, tu verras comme c'est doux.

De ses gros doigts, Lennie commença à lui caresser les cheveux.

- Ne m'décoiffe pas, dit-elle.

Lennie dit :

- Oh! c'est bon. - Et il caressa plus fort. - Oh! c'est bon.

- Attention, tu vas me décoiffer.

Puis, elle s'écria avec colère :

- Assez, voyons, tu vas toute me décoiffer.

D'une secousse elle détourna la tête, et Lennie serra les doigts, se cramponna aux cheveux.

- Lâche-moi, cria-t-elle. Mais, lâche-moi donc.

Lennie était affolé. Son visage se contractait. Elle se mit à hurler et, de l'autre main, il lui couvrit la bouche et le nez.

- Non, j'vous en prie, supplia-t-il. Oh! j'Vous en prie, ne faites pas ça. George se fâcherait.

Elle se débattait vigoureusement, sous ses mains. De ses deux pieds elle battait le foin, et elle se tordait dans l'espoir de se libérer. Lennie commença à crier de frayeur.

- Oh! je vous en prie, ne faites pas ça, supplia-t-il. George va dire que j'ai encore fait quelque chose de mal. Il m'laissera pas soigner les lapins.

Il écarta un peu la main et elle poussa un cri rauque. Alors Lennie se fâcha.

- Allons, assez, dit-il. J'veux pas que vous gueuliez. Vous allez me faire arriver des histoires, tout comme a dit George. N'faites pas ça, voyons.

Et elle continuait à se débattre, les yeux affolés de terreur. Alors il la secoua, et il était furieux contre elle.

- Ne gueulez donc pas comme ça, dit-il en la secouant, et le corps s'affaissa comme un poisson...."

Lennie was in a panic. His face was contorted. She screamed then, and Lennie's other hand closed over her mouth and nose. "Please don't," he begged. "Oh! Please don't do that. George'll be mad."

She struggled violently under his hands. Her feet battered on the hay and she writhed to be free; and from under Lennie's hand came a muffled screaming. Lennie began to cry with fright. "Oh! Please don't do none of that," he begged. "George gonna say I done a bad thing. He ain't gonna let me tend no rabbits." He moved his hand a little and her hoarse cry came out. Then Lennie grew angry. "Now don't," he said. "I don't want you to yell. You gonna get me in trouble jus' like George says you will. Now don't you do that." And she continued to struggle, and her eyes were wild with terror. He shook her then, and he was angry with her. "Don't you go yellin'," he said, and he shook her; and her body flopped like a fish.

La femme de Curley fait des avances à Lennie, puis prend peur, et l`idiot, en voulant l'empêcher de crier, la tue. Pour lui éviter le lynchage ou l'asile, George abat lui-même son ami, par-derrière et tout en lui parlant de cette ferme, de ces lapins qu`ils ne posséderont jamais : ainsi s`explique le titre du livre, emprunté à un poème de Robert Bums : "Les plans les mieux conçus des souris et des hommes souvent ne se réalisent pas" ...

Poème de l'extrême misère et de la solitude humaine, l'œuvre est coulée dans une forme sans digressions, parfaitement linéaire. Le ton est constamment objectif, sans froideur ni vaine émotion, et tout le récit empreint d'une sobriété grave. Le roman obtint un immense succès des sa publication, et l'adaptation dramatique que l'auteur fit représenter la même année fut accueillie avec la même ferveur ...

Dès 1939, Lewis Milestone réalise une adaptation de "Of Mice and Men" avec Burgess Meredith (George), Lon Chaney Jr. (Lennie), Betty Field (Mae), Charles Bickford (Slim), Bob Steele (Curley), Roman Bohnen (Candy)...

"LA GRANDE VALLÉE" (The Long Valley, 1938)

Dans ce recueil, toutes les nouvelles ont pour cadre la Californie centrale. pays natal de Steinbeck. "La Rafle", qui ouvre le recueil, contient le portrait de deux militants ouvriers d`extrême gauche, un vétéran et son jeune camarade, qui tentent d'organiser une réunion clandestine et sont agressés par la police privée des patrons, puis livrés à la police officielle pour être incarcérés pour "incitation à l`émeute". "Les Chrysanthèmes" et le "Harnais" nous font passer du domaine social à celui de la psychologie individuelle avec deux récits subtils et mesurés. Dans "La Caille blanche" et "Le Serpent", l`écrivain s'abandonne à ce goût quelque peu morbide des cas bizarres et quasi pathologiques dont le précédent recueil, "Les Pâturages du ciel" montrait de trop fréquents exemples. "Johnny l'ours" conjugue insolite et réalisme. Dans un pauvre village entouré de tourbières, un bar rudimentaire constitue l`ensemble des bâtiments publics et, pour les hommes, qui s`y réunissent chaque soir. l`unique source de distraction. Un idiot, "Johnny l'ours", vient y mendier des verres de whisky. Pour obtenir sa boisson, il fait des démonstrations de sa monstrueuse et stupide facilité à répéter avec une précision mécanique les conversations qu'il a pu surprendre. C`est ainsi qu`il rapportera, dans une atmosphère toujours plus tendue, des bribes du drame qui a éclaté dans la plus respectable maison du pays...

L`une des plus belles nouvelles de "La Grande Vallée" a pour héros un garçon de dix-neuf ans indolent et dégingandé, Pépé. Etant un jour allé faire à la ville des commissions pour sa mère, Pépé tue un homme dans une rixe et doit s`enfuir dans la montagne, où il sera abattu après une farouche résistance : le garçon n'est devenu un homme que pour mourir ..

Mais le morceau considéré comme le plus remarquable du recueil est constitué par la longue nouvelle intitulée "Le Poney rouge", qui est assurément l'une des œuvres les plus réussies de l`auteur. Le héros est un enfant, Jody, qui vit avec ses parents et le vacher Billy Buck dans un ranch proche des montagnes. Carl, le père, a offert à Jody un poney roux, que l'enfant, dirigé par Billy Buck, grand spécialiste des chevaux, entreprend de dresser. Mais, un jour, le poney prend froid et meurt malgré les soins de Jody et de Billy. Quelques mois plus tard, Carl propose à son fils de gagner par son travail dans le ranch un poulain de la jument Nellie. La vie de l`enfant est dès lors dominée par l'attente de la naissance du poulain et par les soins à donner à la jument. Son espoir se nuance d`ailleurs d`inquiétude, car sa croyance en l'infaillibilité de Billy Buck a été sérieusement ébranlée par la mort du poney. Pour ne pas décevoir Jody et sauver son poulain, Billy devra d`ailleurs sacrifier la jument lors de la mise bas. A travers les grands événements de la vie d`un enfant, c`est toute la vie d`un ranch que Steinbeck évoque ici avec une simplicité admirable ...

"LES RAISINS DE LA COLERE" (The Grapes of Wrath, 1939)

Tom Joad revient à la petite ferme de son père après quatre ans de pénitencier et entraîne clan familial, avec leurs maigres économies, sur la route de ce nouvel Eden qu'est la Californie : mais à destination, ils doivent affronter l'hostilité des migrants et le combat quotidien de la survie. Tom Joad doit fuir pour avoir vengé son ami le prédicateur Jim Casey, et son discours d'adieu à sa mère, qui clôt le récit, est resté célèbre : "Je serai là dans l'obscurité. Je serai toujours là, où que tu regardes. Partout où on se bagarre pour que les gens qui ont faim puissent manger, je serai là." Mais le roman suscita des réactions violentes, on lui reprocha son obscénité et son évocation de la lutte des classes ...

To the red country and part of the grey country of Oklahoma the last rains came gently, and they did not cut the scarred earth. The ploughs crossed and recrossed the rivulet marks. The last rains lifted the corn quickly and scattered weed colonies and grass along the sides of the roads so that the grey country and the dark red country began to disappear under a green cover. In the last part of May the sky grew pale and the clouds that had hung in high puffs for so long in the spring were dissipated. The sun flared down on the growing corn day after day until a line of brown spread along the edge of each green bayonet. The clouds appeared, and went away, and in a while they did not try any more. The weeds grew darker green to protect ihentselves, and they did not spread any more. I'he surface of the earth crusted, a thin hard crust, and as the sky became pale, so the earth became pale, pink in the red country and white in the grey country.

In the water-cut gullies the earth dusted down in dry little streams. Gophers and ant lions started small avalanches. And as the sharp sun struck day after day, the leaves of the young com became less stiff and erect; they bent in a curve at first, and then, as the central ribs of strength grew weak, each leaf tilted down- ward. Then it was June, and the sun shone more fiercely. The brown lines on the corn leaves widened and moved in on the cen- tral ribs. The weeds frayed and edged back toward their roots. The air was thin and the sky more pale; and every day the earth paled.

(I) "Sur les terres rouges et sur une partie des terres grises de I'Oklahoma, les dernières pluies tombèrent doucement et n'entamèrent point la terre crevassée. Les charrues croisèrent et recroisèrent les empreintes des ruisselets. Les dernières pluies firent lever le maïs très vite et répandirent I'herbe et une variété de plantes folles le long des routes, si bien que les terres grises et les sombres terres rouges disparurent peu à peu sous un manteau vert. A la fin de mai, le ciel pâlit et les nuages dont les flocons avaient flotté très haut pendant si longtemps au printemps se dissipèrent. Jour après jour le soleil embrasa le maïs naissant jusqu'à ce qu'un liséré brun s'allongeât sur chaque baïonnette verte. Les nuages apparaissaient puis s'éloignaient. Bientôt ils n'essayèrent même plus. Les herbes, pour se protéger, s'habillèrent d'un vert plus foncé et cessèrent de se propager. La surface de la terre durcit, se recouvrit d'une croûte mince et dure, et de même que le ciel avait pâli, de même la terre prit une teinte rose dans la région rouge, et blanche dans la grise.

Dans les ornières creusées par l'eau, la terre s'éboulait en poussière et coulait en petits ruisseaux secs. Mulots et fourmis-lions déclenchaient de minuscules avalanches. Et comme le soleil ardent frappait sans relâche, les feuilles du jeune maïs perdirent de leur rigidité de flèches; elles commencèrent par s'incurver puis, comme les nervures centrales fléchissaient, chaque feuille retomba toute flasque.

Puis ce fut juin et le soleil brilla plus férocement. Sur les feuilles de maïs le liséré brun s'élargit et gagna les nervures centrales. Les herbes folles se déchiquetèrent et se recroquevillèrent vers leurs racines. L'air était léger et le ciel plus pâle; et chaque jour, la terre pâlissait aussi.

In the roads where the teams moved, where the wheels milled the ground and the hooves of the horses beat the ground, the dirt crust broke and the dust formed. Every moving thing lifted the dust into the air; a walking man lifted a thin layer as high as his waist, and a wagon lifted the dust as high as the fence tops, and an automobile boiled a cloud behind it. The dust was long in settling back again.

When June was half gone, the big clouds moved up out of Texas and the Qulf, high heavy clouds, rain-heads. The men in the fields looked up at the clouds and sniffed at them and held wet fingers up to sense the wind. And the horses were nervous while the clouds were up. The rain-heads dropped a little spattering, and hurried on to some other country. Behind them the sky was pale again and the sun flared. In the dust there were drop craters where the rain had fallen, and there were clean splashes on the com, and that was alK

A gentle wind followed the rain clouds, driving them on north- ward, a wind that softly clashed the drying com, A day went by and the wind increased, steady, unbroken by gusts. The dust from the roads fluffed up and spread out and fell on the weeds beside the fields, and fell into the fields a little way. Now the wind grew strong and hard and it worked at the rain emst in the com-fields. Little by little the sky was darkened by the mixing dust, and the wind felt over the earth, loosened the dust, and carried it away. The wind grew stronger. The rain crust broke and the dust lifted up out of the fields and drove grey plumes into the air like sluggish smoke. The corn threshed the wmd and made a dry, rushing sound. The finest dust did not settle back to earth now, but dis- appeared into the darkening sky.

The wmd grew stronger, whisked under stones, carried up straws and old lcdve.s, and even little clods, marking its course as it sailed across the fields. The air and the sky darkened and through them the sun shone redly, and there was a raw sting in the air. During the night the wind raced faster over the land, dug cun- ningly among the rootlets of the coin, and the corn fought the wind with Its weakened leaves until the roots were freed by the prying wind and then each stalk settled wearily sideways toward the earth and pointed the direction of the wind.

Sur les routes où passaient les attelages, où les roues usaient le sol battu par les sabots des chevaux, la croûte se brisait et la terre devenait poudreuse. Tout ce qui bougeait sur la route soulevait de la poussiere : un piéton en soulevant une mince couche à la hauteur de sa taille, une charrette faisait voler la poussière à la hauteur des haies, une automobile en tirait de grosses volutes après elle. Et la poussière était longue à se recoucher.

A la mi-juin les gros nuages montèrent du Texas et du Golfe, de gros nuages lourds, des pointes d'orage. Dans les champs, les hommes regardèrent les nuages, les reniflèrent et mouillèrent leur doigt pour prendre la direction du vent. Et tant que les nuages furent dans le ciel les chevaux se montrèrent nerveux. Les pointes d'orage laissèrent tomber quelques gouttelettes et se hâtèrent de fuir vers d'autres régions. Derrière elles, le ciel redevenait pâle et le soleil torride. Dans la poussière, les gouttes formèrent de petits cratères ; il resta des traces nettes de taches sur le maïs, et ce fut tout.

Une brise légère suivit les nuages d'orage, les poussant vers le nord, une brise qui fit doucement bruire le maïs en train de sécher. Un jour passa et le vent augmenta, continu, sans que nulle rafale vint l'abattre. La poussière des routes s'éleva, s'étendit, retomba sur les herbes au bord des champs et un peu dans les champs. C'est alors que le vent se fit dur et violent et qu'il attaqua la croûte formée par la pluie dans les champs de maïs. Peu à peu le ciel s'assombrit derrière le mélange de poussières et le vent frôla la terre, fit lever la poussière et l`emporta. Le vent augmenta. La croûte se brisa et la poussière monta au-dessus des champs, traçant dans l`air des plumets gris semblables à des fumées paresseuses. Le maïs brassait le vent avec un froissement sec.

Maintenant, la poussière la plus fine ne se déposait plus sur la terre, mais disparaissait dans le ciel assombri. Le vent augmenta, glissa sous les pierres, emporta des brins de paille et des feuilles mortes et même de petites mottes de terre, marquant son passage à travers les champs.

A travers l'air et le ciel obscurcis le soleil apparaissait tout rouge et il y avait dans l'air une mordante âcreté. Une nuit, le vent accéléra sa course à travers la campagne, creusa sournoisement autour des petites racines de maïs et le maïs résista au vent avec ses feuilles affaiblies jusqu'au moment où, libérées par le vent coulis, les racines lâchèrent prise.

Alors chaque pied s'affaissa de côté, épuisé, pointant dans la direction du vent.

The dawn came, but no day. In the grey sky a red sun appeared, a dim red circle that gave a little light, like dusk; and as that day advanced, the dusk slipped back towards darkness, and the wind cried and whimpered over the fallen corn.

Men and women huddled in their houses, and they tied hand- kerchiefs over their noses when they went out, and wore goggles to protect their eyes.

When the night came again it was black night, for the stars could not pierce the dust to get down, and the window lights could not even spread beyond their own yards. Now the dust was evenly mixed with the air, an emulsion of dust and air. Houses were shut tight, and cloth wedged around doors and windows, but the dust came in so thinly that it could not be seen in the air, and it settled like pollen on the chairs and tables, on the dishes. The people brushed it from their shoulders. Little lines of dust lay at the door sills.

In the middle of that night the wind passed on and left tne land quiet. The dust-filled air muffled sound more completely than fog does. The people, lying in their beds, heard the wind stop. They awakened when the rushing wind was gone. They lay quietly and listened deep into the stillness. Then the roosters crowed, and their voices were muffled, and the people stirred restlessly in their beds and wanted the morning. They knew it would take a long time for the dust to settle out of the air. In the morning the dust hung like fog, and the sun was as red as ripe new blood. AH day the dust sifted down from the sky, and the next day it sifted down. An even blanket covered the earth. It settled on the com, piled up on the tops of the fence posts, piled up on the wires; it settled on roofs, blanketed the weeds and trees.

L'aube se leva, mais non le jour. Dans le ciel gris, un soleil rouge apparut, un disque rouge et flou qui donnait une lueur faible de crépuscule; et à mesure que le jour avançait, le crépuscule redevenait ténèbres et le vent hurlait et gémissait sur le mais couché.

Hommes et femmes se réfugièrent chez eux, et quand ils sortaient ils se nouaient un mouchoir sur le nez et portaient des lunettes hermétiques pour se protéger les yeux.

Quand la nuit revint, ce fut une nuit d`encre, car les étoiles ne pouvaient pas percer la poussière et les lumières des fenêtres n'éclairaient guère que les cours. A présent, la poussière et l'air, mêlés en proportions égales, formaient un amalgame poudreux. Les maisons étaient hermétiquement closes, des bourrelets d'étoffe calfeutraient portes et fenêtres, mais la poussière entrait, si fine qu'elle était imperceptible ; elle se déposait comme du pollen sur les chaises, les tables, les plats. Les gens l'époussetaient de leurs épaules.

De petites raies de poussière soulignaient le bas des portes. Au milieu de cette nuit-là le vent tomba et le silence s'écrasa sur la terre. L'air saturé de poussière assourdit les sons plus complètement encore que la brume. Les gens couchés dans leur lit entendirent le vent s'arrêter. Ils s'éveillèrent lorsque le vent hurleur se tut. Retenant leur souffle, ils écoutaient attentivement le silence. Puis les coqs chantèrent, et leur chant n'arrivait qu'assourdi, alors les gens se tournèrent et se retournèrent dans leurs lits, attendant l'aube avec impatience. Ils savaient qu'il faudrait longtemps à la poussière pour se déposer sur le sol. Le

lendemain matin, la poussière restait suspendue en l'air ...."