- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- Welty

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Heller - Toole

- Naipaul

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- O'Connor

Colonialisme & décolonisation - Frantz Fanon (1926-1961), "Peau noire, masques blancs" (1952), "Les Damnés de la Terre" (1961) - Albert Memmi (1920-2020), "Portrait du colonisé précédé d'un portrait du colonisateur" (1957) - "L'Homme dominé" (1968) - David Diop (19276-1960), - ....

Last update: 12/12/2022

Aujourd'hui, "personne ne croit plus à la mission culturelle et morale, même originelle, du colonisateur ..." (A.Memmi, 1957), en fait personne n'y croit-il plus vraiment, le racisme sous toutes ses formes à la vie bien dure ... - Un jour, le colonisé "découvre que sa vie, sa respiration, les battements de son cœur sont les mêmes que ceux du colon. Il découvre qu'une peau de colon ne vaut pas plus qu'une peau d'indigène. C'est dire que cette découverte introduit une secousse essentielle dans le monde. Toute l'assurance nouvelle et révolutionnaire du colonisé en découle. Si, en effet, ma vie a le même poids que celle du colon, son regard ne me foudroie plus, ne m'immobilise plus, sa voix ne me pétrifie plus. Je ne me trouble plus en sa présence. Pratiquement, je l’emmerde. Non seulement sa présence ne me gêne plus, mais déjà je suis en train de lui préparer de telles embuscades qu'il n'aura bientôt d'autre issue que la fuite..." (F.Fanon) - Mais cette situation conflictuelle que va créer la colonisation sur notre planète Terre, recoupe singulièrement une veille connaissance de l'histoire humaine, celle des rapports qui paraissent simples entre dominés et dominants, mais en fait d'une redoutable complexité et ambiguïté pour le dominé : Tout comme "c'est le colon qui a fait et qui continue à faire le colonisé. Le colon tire sa vérité, c'est-à-dire ses biens, du système colonial", c'est le dominant qui va créer le dominé, quelque soit la domination, l'enserrer dans un réseau de contradictions internes qu'il doit affronter pour espérer gagner une identité qui lui est intégralement refusée. Et de plus, outre le dominant, qu'il lui faut affronter, le dominé voit surgir sur sa route d'autres dominés qui d'emblé légitiment le dominant, par cohabitation, par intérêt ou par sujétion. C'est alors un autre rapport qui se dessine, plus tortueux, plus difficile à résoudre, et dont l'histoire des sociétés humaines les plus récentes portent encore et toujours la trace, l'étonnante acceptation de certains à être dominés, justifiant ainsi le dominant, fragilisant toute tentative d'émancipation de ses compagnons de route. Les motivations de telles attitudes sont diverses, la conservation de soi, de ses biens, d'un semblant de pouvoir ou de supposée liberté, l'infini respect de qui porte le pouvoir ou l'autorité, la peur de l'autre, du voisin, de l'étranger. La colonisation verra fleurit ces comportements, la décolonisation aussi, au fond toutes nos sociétés en sont pétries, c'est ainsi que dans nos démocraties se sécurise bien des pouvoirs ....

Il y a toujours dans nos démocraties de ce début du XXIe siècle, entre autres, un petit quelque chose de ce rapport si singulier du colonisateur et du colonisé, le miroir est tendu, c'est l'éternelle histoire de la domination d'êtres humains sur d'autres êtres humains - domination physique ou, plus subtile en nos démocraties, domination du jugement et du verbe - qui ne cesse, quoique ne pense les bonnes âmes, de consommer de l'existence avec bonne conscience et certitude de soi : que l'on pense à cette fameuse image de la "paresse" que les bien-pensants et privilégiés de toutes sortes, des plus petits aux plus grands, collent depuis des années au chômeur, à l'étranger, à l'adversaire supposé social ou politique ....

"La décolonisation est la rencontre de deux forces congénitalement antagonistes qui tirent précisément leur originalité de cette sorte de substantification que sécrète et qu'alimente la situation coloniale. Leur première confrontation s'est déroulée sous le signe de la violence et leur cohabitation – plus précisément l'exploitation du colonisé par le colon – s'est poursuivie à grand renfort de baïonnettes et de canons. Le colon et le colonisé sont de vieilles connaissances. Et, de fait, le colon a raison quand il dit « les » connaître. C'est le colon qui a fait et qui continue à faire le colonisé. Le colon tire sa vérité, c'est-à-dire ses biens, du système colonial.

La décolonisation ne passe jamais inaperçue car elle porte sur l'être, elle modifie fondamentalement l'être, elle transforme des spectateurs écrasés d'inessentialité en acteurs privilégiés, saisis de façon quasi grandiose par le faisceau de l'Histoire. Elle introduit dans l'être un rythme propre, apporté par les nouveaux hommes, un nouveau langage, une nouvelle humanité. La décolonisation est véritablement création d'hommes nouveaux. Mais cette création ne reçoit sa légitimité d'aucune puissance surnaturelle : la « chose » colonisée devient homme dans le processus même par lequel elle se libère.

Dans décolonisation, il y a donc exigence d'une remise en question intégrale de la situation coloniale. Sa définition peut, si on veut la décrire avec précision, tenir dans la phrase bien connue : « Les derniers seront les premiers. » La décolonisation est la vérification de cette phrase. C'est pourquoi, sur le plan de la description, toute décolonisation est une réussite.

Présentée dans sa nudité, la décolonisation laisse deviner à travers tous ses pores, des boulets rouges, des couteaux sanglants. Car si les derniers doivent être les premiers, ce ne peut être qu'à la suite d'un affrontement décisif et meurtrier des deux protagonistes. Cette volonté affirmée de faire remonter les derniers en tête de file, de les faire grimper (à une cadence trop rapide, disent certains) les fameux échelons qui définissent une société organisée, ne peut triompher que si on jette dans la balance tous les moyens, y compris, bien sûr, la violence.

On ne désorganise pas une société, aussi primitive soit-elle, avec un tel programme si l'on n'est pas décidé dès le début, c'est-à-dire dès la formulation même de ce programme, à briser tous les obstacles qu'on rencontrera sur sa route. Le colonisé qui décide de réaliser ce programme, de s'en faire le moteur, est préparé de tout temps à la violence. Dès sa naissance il est clair pour lui que ce monde rétréci, semé d'interdictions, ne peut être remis en question que par la violence absolue.

Le monde colonial est un monde compartimenté. Sans doute est-il superflu, sur le plan de la description, de rappeler l'existence de villes indigènes et de villes européennes, d'écoles pour indigènes et d'écoles pour Européens, comme il est superflu de rappeler l'apartheid en Afrique du Sud. Pourtant, si nous pénétrons dans l'intimité de cette compartimentation, nous aurons au moins le bénéfice de mettre en évidence quelques-unes des lignes de force qu'elle comporte. Cette approche du monde colonial, de son arrangement, de sa disposition géographique va nous permettre de délimiter les arêtes à partir desquelles se réorganisera la société décolonisée.

Le monde colonisé est un monde coupé en deux...." (F.Fanon)

“Afrique Mon Afrique”, par David Diop (19276-1960), in "Coups de pilon", Présence africaine, 1956, nostalgie de la terre africaine, d'une terre partagée entre Afrique de l’Ouest et Afrique centrale de part ses parents, d'un poète sénégalais qui naquit à Bordeaux, qui eut pour maître Léopold Sédar Senghor, - temps de la négritude, mais de la liberté et de l'indépendance, il partit enseigner en Guinée en 1958 à l'appel de Sékou Touré, et mourut au large des côtes du Sénégal dans un accident d'avion ...

Afrique mon Afrique

Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales

Afrique que chante ma grand-mère

Au bord de son fleuve lointain

Je ne t`ai jamais connue

Mais mon regard est plein de ton sang

Ton beau sang noir à travers les champs répandu

Le sang de ta sueur

La sueur de ton travail

Le travail de l'esclavage

L`esclavage de tes enfants

Afrique dis-moi Afrique

Est-ce donc toi ce dos qui se courbe

Et se couche sous le poids de l'humilité

Ce dos tremblant à zébrures rouges

Qui dit oui au fouet sur les routes de midi

Alors gravement une voix me répondit

Fils impétueux cet arbre robuste et jeune

Cet arbre là-bas

Splendidement seul au milieu des fleurs

Blanches et fanées

C`est L'Afrique ton Afrique qui repousse

Qui repousse patiemment obstinément

Et dont les fruits ont peu à peu

L'amère saveur de la liberté.

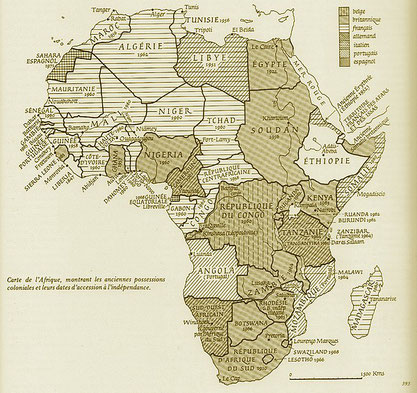

La décolonisation de l'Afrique se fit en à peine une décennie, après plus d'un demi siècle de colonisation. Le mouvement débuta en Afrique du Nord, en 1952, en Libye, et s'acheva en Algérie en 1962. Au Sud du Sahara, le Ghana le premier accéda à l'indépendance en 1957, et trois ans plus tard, en 1960, toute l'Afrique dite française, à l'exception de Djibouti. Côté belge, la décolonisation fut achevée en 1962 avec l'indépendance du Ruanda-Urundi, et btitannique, en 1963, celle de Zanzibar. Le Portugal ne décolonisa qu'en 1975, l'Afrique australe attendit la proclamation de l'indépendance de la Rhodésie du Sud, et l'Afrique du Sud soulève d'autres problématiques. ...

1900-1950-1960 - Faisant suite aux quelques vingt années pendant lesquelles se sont déchaînées les rivalités et les conquêtes européennes, les soixante premières années du XXe siècle sont, pour la quasi totalité de l'Afrique subsaharienne, une période d'assujettissement colonial. Alors que les grandes puissances se livrent une lutte acharnée, les colonies, pourvoyeuses de matières premières et débouchés commerciaux, sont là pour assurer le succès des économies industrialisées. En outre, plusieurs Etats européens, la France, la Grande-Bretagne, sont impatients de conforter leur position de grande puissance en rendant leur empire colonial aussi vaste que possible.

Le premier trait essentiel des bâtisseurs d'empire d'Afrique aura été leur conviction que la culture européenne est infiniment supérieure à toutes les cultures éventuelles d'Afrique, non seulement du point de vue technique, mais aussi spirituel et moral. Il s'ensuivra qu'ils n'éprouveront pas la moindre hésitation à imposer leur domination aux Africains. Il serait même possible d'expliquer le déferlement de l'impérialisme européen en Afrique, à la fin du XIXe siècle, par le fait que le gouffre séparant les deux cultures n'a jamais été et ne sera jamais aussi profond qu'à cette époque. Au cours des quatre siècles précédents - et quelles que soient les vues abstraites des théoriciens de cabinet sur ce sujet - les Européens qui se sont trouvés au contact des sociétés africaines n'ont pas eu à surmonter de grandes difficultés pour découvrir un terrain d'entente mutuelle. Qu'il s'agisse des récits des Portugais s'aventurant dans les vallées du Congo et du Zambèze et aux alentours, des écrits des missionnaires jésuites d'Éthiopie du XVIIe siècle, des livres des marchands hollandais des XVIIe et XVIIIe siècles sur la Côte-de-l'Or et sur le Bénin, ou même de certaines relations concernant le royaume du Dahomey faites par des négriers anglais du XVIIIe siècle, nous nous apercevons que les sociétés africaines y sont décrites et commentées en des termes applicables à toute société humaine en général. On constate qu'elles diffèrent, parfois étrangement, de la société européenne, mais cela n'implique pas nécessairement qu'elles soient inférieures. Cette attitude ancienne à l'égard de l'Afrique n'a jamais totalement disparu. En fait, elle est manifeste dans les récits de nombreux explorateurs du XIXe siècle et cette opinion découle comme naturellement du suprême degré de confiance en soi qui caractérise l'Européen du XIXe siècle. L'éthique colonialiste se fonde sur l'exportation de la civilisation européenne et combine la philanthropie avec l'exploitation.

D'une façon générale, la conquête de l'Afrique ne coûtera pas très cher à l'Europe, ni en hommes ni en argent. L'extraordinaire confiance en soi des Européens, ajoutée à l'écrasante supériorité de leurs armes, explique le fait que les effectifs engagés ne sont jamais très importants. En outre, les Européens n'en constituent qu'une faible partie. Au début du siècle, Lugard impose la domination britannique à un territoire de plus de 647 000 kilomètres carrés et comptant peut-être 10 millions d'habitants, en Nigéria du nord, avec une force de quelque 5000 hommes, dont 15 seulement sont des Européens. Le soldat noir coûte beaucoup moins cher que le blanc à équiper et à entretenir sur le terrain, en particulier dans les régions tropicales peu favorables aux Blancs, et les journaux nationaux se soucient peu de publier le nom de leurs morts. Sans ses tirailleurs sénégalais, la France n'aurait jamais conquis son vaste empire d'Afrique-Occidentale, et le fait que le Bahr-el-Ghazal est supposé - sans aucun fondement d'ailleurs - être un bon terrain de recrutement explique en partie les rivalités européennes dont ce territoire fut l'objet. Si l'on considère que, en plus des combats livrés dans les deux camps au cours des guerres coloniales, les soldats et les auxiliaires africains ont servi en assez grand nombre dans les deux grandes guerres mondiales, leurs pertes en vies humaines, dont les Européens sont responsables, sont d'autant plus considérables que, d'une façon générale, l'Afrique était un continent de faible densité démographique, où la présence d'une main-d'oeuvre suffisante est indispensable pour parer aux ravages de la famine, des épidémies et de la mort. Il ne s'agit pas seulement de vies humaines perdues au combat. En 1915-18, le Kenya à lui seul devra fournir près de 190000 hommes - environ 10% de la population totale - pour servir de porteurs au cours de la campagne de l'Allemagne en Afrique orientale. Sur ce nombre, on a recensé 24000 tués, mais le nombre des mutilés est bien supérieur, et celui des disparus plus considérable encore. L'absence, loin de la ferme familiale, de tant de jeunes hommes valides a certainement contribué à causer les 100000 décès survenus, estime-t-on, au Kenya à la suite de la famine et de l'épidémie de grippe de 1918. Les pertes causées par d'autres campagnes d'Afrique, par la conquête du Congo par exemple, ne peuvent qu'être conjecturées, mais elles sont sans doute du même ordre. De telles tragédies ne restent pas sans répercussions profondes.

Les rivalités coloniales entre les anciennes nations colonisatrices et l'Allemagne, qui voulait accéder au même statut, renforcèrent les tensions et contribuèrent ainsi au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Sur le plan politique et économique, cette phase du colonialisme s`achevait sur un échec. Après 1918, on reconnut que seule une étroite interpénétration des économies nationales pouvait empêcher les crises ou. du moins, atténuer leurs effets. La Seconde Guerre mondiale et le poids diplomatique croissant des Etats-Unis et de l”URSS, pays ouvertement anticolonialistes. changèrent l'approche de la question et permirent aux peuples colonisés de revendiquer leur indépendance.

Dans la plupart des colonies, cette lutte avait débuté des décennies auparavant. Elle se déroula de manière fort différente selon les pays. Parmi les formes classiques que prit cette lutte pour l'indépendance, notons la démarche non violente prônée par Gandhi en Inde, la lutte de guérilla (en Algérie et, par la suite, en Angola) et la lutte militaire directe comme au Viêt-nam par exemple. Dans d'autres colonies par contre la transition se fit sans heurts...

La France et la Grande-Bretagne, les deux grands empires coloniaux du début du XXe siècle, ont approché la question de l`émancipation de façon fort différente, et qui révèle bien des écarts de mentalité. Dès les années 1920, ils ont dû faire face à certaines revendications des peuples colonisés, revendications issues d'une synthèse de traditions locales et d'idéologie libérale qui avait été amenée par les pays européens eux-mêmes. La Grande-Bretagne choisit assez tôt de tenter la voie de l'émancipation progressive. C`est à cette fin que fut créé, dès 1931, le Commonwealth destiné à réunir les pays qui, au sein de l`Empire, jouissaient d'un gouvernement indépendant. Il s`agissait notamment du Canada, de l`Australie et de la République sud-africaine. Au fur et à mesure de leur indépendance, parfois acquise dans la violence comme en Inde ou au Kenya, la plupart des anciennes colonies choisirent de rejoindre librement le Commonwealth qui est devenu une simple association d'une quarantaine de pays ayant connu l`influence britannique...

La France par contre continua à privilégier une politique d'assimilation (l'assimilation, puis le principe que les colonies et la mère patrie constituent une communauté organique furent l'obsession de la France). Justification complémentaire : l'opinion publique, encore traumatisée par l'échec de 1940, aurait considéré toute émancipation d'un territoire français comme une nouvelle défaite. En outre, la moindre difficulté dans les colonies était exploitée par l'opposition parlementaire. C`est ainsi que la Conférence de Brazzaville (janvier 1944) n`ouvrit que fort timidement la porte à l'émancipation en se contentant de proposer la formation d'assemblées locales. Deux ans plus tard fut créée l`Union française, mais il n'était nullement question de gouvernements autonomes. En Tunisie par exemple, profitant du mécontentement d’après-guerre et stimulé par l’indépendance de la Libye voisine (octobre 1951), le parti occidentalisé, le Néo-Destour réclame des réformes. Son leader Habib Bourguiba, appuyé par la ligue arabe, et le Bey lui-même réclament la constitution d’un gouvernement autonome. À partir de 1952, la répression s’abat sur les responsables politiques et Bourguiba est arrêté, le recours au terrorisme amène la France à réagir, le 31 juillet 1954, Pierre Mendès France accorde l’autonomie interne à la Tunisie, le 17 septembre 1955 est installé à Tunis un gouvernement composé exclusivement de Tunisiens, le 20 mars 1956, les négociations franco-tunisiennes aboutissent à l’indépendance totale de la Tunisie et le nouveau République est admis aux Nations-Unies le 12 novembre 1956. Quant au Maroc, depuis 1943, année qui voit le président américain Franklin Roosevelt encourager le sultan marocain Sidi Mohammed ben Youssef dans sa volonté d’indépendance, il faudra attendre les manifestations anti-françaises réprimées dans le sang en 1952-1953, une détérioration accélérée de la situation, le une pression internationale considérable, pour voir le 2 mars 1956, après la signature à Paris de la déclaration commune annulant le traité de protectorat de 1912, le Maroc accéder à l’indépendance ...

Apres l'indépendance de la Tunisie et du Maroc, la mise en place d'une éphémère Communauté française (1958) permit enfin une transition sans heurts graves en Afrique noire. Par contre, l`indépendance de l'Indochine (1954) et de l'Algérie (1954-1962) furent acquises dans le sang.

Dans le premier cas, les revendications nationales étaient relayées, en pleine guerre froide, par un mouvement révolutionnaire communiste. En Algérie, le conflit provoqua une crise majeure dans la métropole elle-même....

1960 - Début de la fin du colonialisme - Pas moins de 17 Etats africains gagnent leur indépendance cette même année, poinr d'orgue des mouvements indépendantistes.

1967 - Les Etats devenus indépendants sont nombreux à être confrontés à des problèmes ethniques qui vont prendre parfois des dimensions éminemment tragiques. Au Nigéria, la sécession de l'ethnie Ibo sera écrasée dans le sang (guerre du Biafra).

S'unir contre les anciens colonisateurs - Dès les premières années de la vague de décolonisation, les nouveaux Etats souverains tentèrent de former un front face aux anciennes puissances coloniales. En avril 1955, à Bandung en Indonésie, 29 pays d`Asie et d`Afrique s`entendirent sur une série de résolutions: lutte contre le colonialisme, appui aux revendications indépendantistes des pays du Maghreb, reconnaissance de l`égalité des races et respect de la souveraineté des nations. Un an plus tard, à Brioni en Yougoslavie, Nehru, Tito et Nasser lancent le concept de "non-alignement". En 1961, le mouvement des non-alignés réunit 25 Etats. Les antagonismes au sein même de ce mouvement empêcheront la mise en oeuvre de résolutions clairement définies mais le principe est lancé et d'autres organisations verront le jour....

Le "tiers-monde". Les conséquences politiques, économiques et sociales de l'indépendance continuent d'avoir un impact considérable. Confiné dans un rôle de fournisseur de matières premières, le tiers-monde a bien du mal à s'industrialiser et à mettre en place des structures économiques globales. La soumission des prix des matières premières aux cours mondiaux fixés en Occident et la sensibilité extrême de l'économie à des situations de crise maintiennent les anciennes colonies dans une situation de pauvreté engendrant une instabilité extrême sur le plan politique. La succession de coups d`Etat, le maintien au pouvoir de régimes anti-démocratiques et les luttes ethniques sont autant d`éléments entravant un développement. La situation s'apparente à un cercle vicieux accepté bien passivement par l`Occident. L'aide au développement n'est en rien une compensation pour les décennies d`exploitation du tiers-monde et ne contribue que peu à résoudre les problèmes auxquels sont confrontés ces pays. Ce n'est que depuis que les difficultés des pays en voie de développement (endettement, déprédation de l'environnement, désertification, instabilité politique) touchent les nations industrialisées elles-mêmes, qu'une nouvelle approche globale s'ébauche....

Frantz Fanon (1926-1961)

Frantz Fanon, philosophe et psychiatre d'origine antillaise (il est né en Martinique qu'il quitte pour combattre dans les Forces françaises libres, puis après la guerre étudie à Lyon la médecine et la psychiatrie), publie en 1952 son analyse psychanalytique du colonialisme et du racisme, "Peau noire, masques blancs". Il tente d'explorer l'héritage psychologique et social du colonialisme au sein des communautés non-blanches dans le monde entier. En 1953, Fanon part travailler dans un hôpital psychiatrique en Algérie. Après avoir passé deux ans à écouter les récits de ses patients sur les actes de torture qu'ils endurèrent pendant la guerre d'Algérie (1954-1962), il démissionne de son poste, s'installe en Tunisie et milite au sein du mouvement d'indépendance algérien (FLN). En 1959, il publie "L'an V de la révolution algérienne". A la fin des années 1950, il contracte une leucémie. Pendant sa maladie, il rédigea son dernier livre, "Les Damnés de la terre", dans lequel il appelle de ses voeux un autre monde. L'ouvrage est publié l'année de sa mort, en 1961, et est préfacé par Jean-Paul Sartre, qui exerça une influence sur Fanon, avant d'être lui-même influencé par ce dernier.

Frantz Fanon étudie la psychiatrie à Lyon, assiste à des séminaires de littérature et de philosophie, parmi lesquels ceux de Merleau-Ponty, et découvre le racisme. Il devient psychiatre en 1951 et publie un an plus tard "Peau noire, masques blancs". L'une des phrases les plus citées montre à quel point le racisme peut enfermer toute personne non-blanche dans un cycle infernal qui mène à une véritable perte de conscience de sa propre identité : "pour le noir, il n'y a qu'un destin" et ce destin est "blanc".

On le sait, les cultures coloniales de race blanche ont fait de la couleur noire un signe d'infériorité, voire d'impureté, façonnant à tel point la conscience de ces peuples colonisés qu'ils en vinrent à voir dans la couleur de leur peau une marque d'infériorité indélébile. La seule possibilité d'échapper à cette situation semble alors consister à mener une existence de Blanc. Pour Fanon, ce désir de "mener une existence de Blanc" ne peut résoudre les problèmes de racisme et d'inégalité, mais au contraire les confortera en laissant supposer que le Blanc détient une supériorité irrémédiablement indiscutable.

Une solution serait-elle de défendre une conception spécifique de ce qu'est être noir, ainsi que l'expliquaient les tenants de la "négritude", ces écrivains noirs français et francophones des années 1930 qui, à la suite de L.S. Senghor et Aimé Césaire, entendant rejeter le racisme et le colonialisme de la culture dominante, plaidaient en faveur d'une culture noire, indépendante et partagée. Pour Fanon, une telle attitude s'inscrit toujours dans ce désir de mener "une existence de Blanc", alors qu'en fait "l'âme noire est un artifice de l'homme blanc". L'idée de ce que signifie être Noir relève de la création d'un schéma d'une pensée fondamentalement raciste. Le concept de négritude échoue à résoudre la tragédie du racisme, la couleur noire y est ici reformulée au fond comme la simple reproduction des fantasmes de la culture blanche dominante.

Au fond, en restant piégés dans l'idée de race, jamais nous ne pourrons lutter contre les injustices et tragédies que génère tout racisme. "Je me découvre un jour dans le monde et je me reconnais un seul droit, celui d'exiger de l'autre un comportement humain".

"The Rebel’s Clinic: The Revolutionary Lives of Frantz Fanon", Adam Shatz (2024)

Une biographie exhaustive qui éclaire la vie et l'œuvre de Frantz Fanon, intellectuel et militant anticolonialiste, tout en soulignant leur pertinence pour les débats contemporains sur le racisme et le colonialisme. Shatz réussit à présenter un portrait nuancé d'un penseur complexe, tant ses contradictions que les critiques formulées à son égard. Né en 1925 en Martinique, Fanon s'engage dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale, puis étudie la médecine et la psychiatrie à Lyon. Ses expériences en tant qu'homme noir dans une société coloniale façonnent sa pensée critique sur le racisme et le colonialisme. En Algérie, Fanon pratique une psychiatrie novatrice axée sur la "désaliénation" et s'implique dans la lutte pour l'indépendance algérienne, devenant porte-parole et stratège clandestin du Front de Libération Nationale (FLN). Ses œuvres majeures, "Peau noire, masques blancs" et "Les Damnés de la Terre", explorent les effets psychologiques du colonialisme et la violence comme moyen de libération. Fanon décède en 1961 aux États-Unis, alors qu'il est soigné pour une leucémie. Shatz retrace avec précision le parcours de Fanon, reliant ses expériences personnelles à l'évolution de sa pensée. Il met en lumière les influences intellectuelles et les contextes historiques qui ont façonné ses idées, offrant une compréhension nuancée de sa trajectoire. L'auteur souligne particulièrement l'importance de la carrière psychiatrique de Fanon, souvent négligée, et son approche de la "désaliénation" visant à restaurer la dignité des patients colonisés. Shatz procède de plus une analyse de ses textes fondamentaux en les contextualisant dans les luttes anticoloniales de l'époque...

"PEAU NOIRE, MASQUES BLANCS" (1952)

"Aussi pénible que puisse être pour nous cette constatation, nous sommes obligé de la faire : pour le Noir, il n’y a qu’un destin. Et il est blanc.

Avant d’ouvrir le procès, nous tenons à dire certaines choses. L’analyse que nous entreprenons est psychologique. Il demeure toutefois évident que pour nous la véritable désaliénation du Noir implique une prise de conscience abrupte des réalités économiques et sociales. S’il y a complexe d’infériorité, c’est à la suite d’un double processus :

- économique d’abord ;

- par intériorisation ou, mieux, épidermisation de cette infériorité, ensuite."

Premier ouvrage d`une série qui en comportera trois, et que complètera le recueil posthume "Pour la révolution africaine" (1964), qui regroupe divers écrits politiques à travers lesquels Fanon fait figure de premier théoricien du tiers-monde. "Peau noire. masques blancs" est considéré comme l'étude la plus importante sur les conséquences humaines du colonialisme et du racisme. Docteur en médecine, spécialisé dans la psychiatrie, il se trouve que Fanon est un "nègre" et qu`il nous livre brutalement l`expérience d'un Noir plongé dans un monde dominé par les Blancs. La première phase de son itinéraire, il la doit à une exclamation entendue dans un train : "Tiens. un nègre". Il prend le parti de s`en amuser mais bientôt : "Maman. regarde le nègre. j'ai peur!" - "Peur! voilà qu`on se mettait à me craindre. Je voulus m`amuser jusqu'à m`étouffer. mais cela m`était devenu impossible". ll croit que cette réaction, si méprisable et violente en elle-même qu'elle soit, se dissipera rapidement et décide de n'être qu`un homme parmi d'autres hommes. ll échoue : "Quand on m`aime, on me dit que c`est malgré ma couleur. Quand on me déteste, on ajoute que ce n`est pas à cause de ma couleur". Le "nègre" a la même morphologie, la même histologie que le blanc : Fanon le sait. mais les victoires ou la logique de la raison ne résolvent pas les problèmes d'existence. Puisque la raison ne suffit pas, Fanon jette en pleine argumentation une "charge de mots qui fait éclater le contexte et désorganise nos assurances intellectuelles" : il nous découvre l'explosion à laquelle il est soumis. pour s'être cogné à l`absurde. On n'aborde plus le problème noir "de haut", on est brutalement contraint d`aborder l`expérience de l'homme au niveau même où elle est effectivement vécue et soufferte, avant d`être objectivée. L`attitude de Fanon n`est ni subjective ni révoltée : elle est révolutionnaire.

Son ambition à devenir Blanc étant utopique, le Noir, très souvent, s`efforce de démontrer la suprématie des valeurs nègres : c`est ce que l'on nomme la 'négritude'. Les deux voies sont sans issue et Fanon donne les raisons particulières de ce double échec. Ainsi sa démarche est celle d`un homme qui a entrepris de nous affronter, Noirs et Blancs, à la générosité d`une conscience qui se refuse à toute haine et ne s`en prend qu`aux ténèbres de l`âme.

"LES DAMNES DE LA TERRE" (1961)

Cet essai de Frantz Fanon, publié en 1961, avec une préface de Jean-Paul Sartre, est la clef de voûte d'un édifice militant qui comprend "Peau Noire, masques blancs" (1952) et "L'An V de la Révolution algérienne" (1959). L'essai paraît fin novembre 1961 aux Éditions François Maspero alors que son auteur, atteint d'une leucémie, lutte contre la mort dans la clinique de Bestheda, près de Washington, aux États-Unis. Imprimé dans des conditions difficiles de semi-clandestinité pour ne pas être saisi, le livre est interdit dès sa diffusion sous le chef d'inculpation d'« atteinte à la sécurité intérieure de l'État »...

Un essai qui tient une place d'autant plus capitale qu'il s`agit avant tout d'une arme de combat : combat du "nègre" contre la "négritude", combat du "colonisé" contre le "colonisateur", et combat de l'homme pour l'homme. Dans son premier ouvrage, Fanon montrait à ses frères de couleur comment se libérer de leurs complexes, dans le second, il fait une analyse décisive du combat d'un peuple engagé totalement dans son entreprise de désaliénation collective. Le troisième sera présenté comme une charte du Tiers-Monde.

Psychiatre, Fanon commence à analyser les aliénations du colonisé et démasque ses faiblesses. Il montre la décolonisation telle qu'il l'a connue : dans et par la violence. ll renverse l'Européen de son piédestal. Il connaît trop bien ces phraseurs "qui n'en finissent pas de parler de l'homme tout en le massacrant partout où ils le rencontrent". Amant déçu de cette Europe qui récompense la confiance par des coups de trique, il ne s'intéresse à elle que dans la mesure où. pour la combattre, il la faut parfaitement connaître. L'Europe démystifiée, Fanon se retourne contre la bourgeoisie nationale et se fait le critique

impitoyable de cette classe prête à toutes les concessions pour conserver ses privilèges. Il n'ignore pas, en effet, que cette bourgeoisie n'existe qu'en "singeant la bourgeoisie européenne", alors que "ce qui crée la bourgeoisie, ce n'est pas l'esprit, le goût ou les manières, ce sont des réalités économiques précises... et dans les pays pauvres la réalité économique est une réalité étrangère"...

Préface à l’édition de 1961, par Jean-Paul Sartre ...

"Il n'y a pas si longtemps, la terre comptait deux milliards d'habitants, soit cinq cents millions d'hommes et un milliard cinq cents millions d'indigènes. Les premiers disposaient du Verbe, les autres l'empruntaient. Entre ceux-là et ceux-ci, des roitelets vendus, des féodaux, une fausse bourgeoisie forgée de toutes pièces servaient d'intermédiaires. Aux colonies la vérité se montrait nue ; les « métropoles » la préféraient vêtue ; il fallait que l'indigène les aimât. Comme des mères, en quelque sorte. L’élite européenne entreprit de fabriquer un indigénat d'élite ; on sélectionnait des adolescents, on leur marquait sur le front, au fer rouge, les principes de la culture occidentale, on leur fourrait dans la bouche des bâillons sonores, grands mots pâteux qui collaient aux dents ; après un bref séjour en métropole, on les renvoyait chez eux, truqués. Ces mensonges vivants n'avaient plus rien à dire à leurs frères ; ils résonnaient ; de Paris, de Londres, d'Amsterdam nous lancions des mots « Parthénon ! Fraternité ! » et, quelque part en Afrique, en Asie, des lèvres s'ouvraient : « ... thénon !... nité ! » C'était l'âge d'or.

Il prit fin : les bouches s'ouvrirent seules ; les voix jaunes et noires parlaient encore de notre humanisme mais c'était pour nous reprocher notre inhumanité. Nous écoutions sans déplaisir ces courtois exposés d'amertume. D'abord ce fut un émerveillement fier : comment ? Ils causent tout seuls ? Voyez pourtant ce que nous avons fait d'eux ! Nous ne doutions pas qu'ils acceptassent notre idéal puisqu'ils nous accusaient de n'y être pas fidèles ; pour le coup, l'Europe crut à sa mission : elle avait hellénisé les Asiatiques, créé cette espèce nouvelle, les nègres gréco-latins. Nous ajoutions, tout à fait entre nous, pratiques : et puis laissons-les gueuler, ça les soulage ; chien qui aboie ne mord pas.

Une autre génération vint, qui déplaça la question. Ses écrivains, ses poètes, avec une incroyable patience, essayèrent de nous expliquer que nos valeurs collaient mal avec la vérité de leur vie, qu'ils ne pouvaient ni tout à fait les rejeter ni les assimiler. En gros, cela voulait dire : vous faites de nous des monstres, votre humanisme nous prétend universels et vos pratiques racistes nous particularisent. Nous les écoutions, très décontractés : les administrateurs coloniaux ne sont pas payés pour lire Hegel, aussi bien le lisent-ils peu, mais ils n'ont pas besoin de ce philosophe pour savoir que les consciences malheureuses s'empêtrent dans leurs contradictions. Efficacité nulle. Donc perpétuons leur malheur, il n'en sortira que du vent. S'il y avait, nous disaient les experts, l'ombre d'une revendication dans leurs gémissements, ce serait celle de l'intégration. Pas question de l'accorder, bien entendu : on eût ruiné le système qui repose, comme vous savez, sur la surexploitation. Mais il suffirait de tenir devant leurs yeux cette carotte : ils galoperaient. Quant à se révolter, nous étions bien tranquilles : quel indigène conscient s'en irait massacrer les beaux fils de l'Europe à seule fin de devenir européen comme eux ? Bref, nous encouragions ces mélancolies et ne trouvâmes pas mauvais, une fois, de décerner le prix Goncourt à un nègre : c'était avant 39.

1961. Écoutez : « Ne perdons pas de temps en stériles litanies ou en mimétismes nauséabonds. Quittons cette Europe qui n'en finit pas de parler de l'homme tout en le massacrant partout où elle le rencontre, à tous les coins de ses propres rues, à tous les coins du monde. Voici des siècles... qu'au nom d'une prétendue "aventure spirituelle" elle étouffe la quasi-totalité de l'humanité. » Ce ton est neuf. Qui ose le prendre ? Un Africain, homme du tiers monde, ancien colonisé. Il ajoute : « L’Europe a acquis une telle vitesse folle, désordonnée... qu'elle va vers des abîmes dont il vaut mieux s'éloigner. » Autrement dit : elle est foutue. Une vérité qui n'est pas bonne à dire mais dont – n'est-ce pas, mes chers co-continentaux ? – nous sommes tous, entre chair et cuir, convaincus.

Il faut faire une réserve, pourtant. Quand un Français, par exemple, dit à d'autres Français : « Nous sommes foutus ! » – ce qui, à ma connaissance, se produit à peu près tous les jours depuis 1930 –, c'est un discours passionnel, brûlant de rage et d'amour, l'orateur se met dans le bain avec tous ses compatriotes. Et puis il ajoute généralement : « À moins que... » On voit ce que c'est : il n'y a plus une faute à commettre ; si ses recommandations ne sont pas suivies à la lettre, alors et seulement alors le pays se désintégrera. Bref, c'est une menace suivie d'un conseil et ces propos choquent d'autant moins qu'ils jaillissent de l'intersubjectivité nationale. Quand Fanon, au contraire, dit de l'Europe qu'elle court à sa perte, loin de pousser un cri d'alarme, il propose un diagnostic. Ce médecin ne prétend ni la condamner sans recours – on a vu des miracles – ni lui donner les moyens de guérir : il constate qu'elle agonise. Du dehors, en se basant sur les symptômes qu'il a pu recueillir. Quant à la soigner, non : il a d'autres soucis en tête ; qu'elle crève ou qu'elle survive, il s'en moque. Par cette raison, son livre est scandaleux. Et si vous murmurez, rigolards et gênés : « Qu'est-ce qu'il nous met ! », la vraie nature du scandale vous échappe : car Fanon ne vous « met » rien du tout ; son ouvrage – si brûlant pour d'autres – reste pour vous glacé ; on y parle de vous souvent, à vous jamais. Finis les Goncourt noirs et les Nobel jaunes : il ne reviendra plus le temps des lauréats colonisés. Un ex-indigène « de langue française » plie cette langue à des exigences nouvelles, en use et s'adresse aux seuls colonisés : « Indigènes de tous les pays sous-développés, unissez-vous ! » Quelle déchéance : pour les pères, nous étions les uniques interlocuteurs ; les fils ne nous tiennent même plus pour des interlocuteurs valables : nous sommes les objets du discours. Bien sûr, Fanon mentionne au passage nos crimes fameux, Sétif, Hanoï, Madagascar, mais il ne perd pas sa peine à les condamner : il les utilise. S'il démonte les tactiques du colonialisme, le jeu complexe des relations qui unissent et qui opposent les colons aux « métropolitains » c'est pour ses frères ; son but est de leur apprendre à nous déjouer.

Bref, le tiers monde se découvre et se parle par cette voix. On sait qu'il n'est pas homogène et qu'on y trouve encore des peuples asservis, d'autres qui ont acquis une fausse indépendance, d'autres qui se battent pour conquérir la souveraineté, d'autres enfin qui ont gagné la liberté plénière mais qui vivent sous la menace constante d'une agression impérialiste. Ces différences sont nées de l'histoire coloniale, cela veut dire de l'oppression. Ici la Métropole s'est contentée de payer quelques féodaux : là, divisant pour régner, elle a fabriqué de toutes pièces une bourgeoisie de colonisés ; ailleurs elle a fait coup double : la colonie est à la fois d'exploitation et de peuplement. Ainsi l'Europe a-t-elle multiplié les divisions, les oppositions, forgé des classes et parfois des racismes, tenté par tous les expédients de provoquer et d'accroître la stratification des sociétés colonisées. Fanon ne dissimule rien : pour lutter contre nous, l'ancienne colonie doit lutter contre elle-même. Ou plutôt les deux ne font qu'un. Au feu du combat, toutes les barrières intérieures doivent fondre, l'impuissante bourgeoisie d'affairistes et de compradores, le prolétariat urbain, toujours privilégié, le lumpenproletariat des bidonvilles, tous doivent s'aligner sur les positions des masses rurales, véritable réservoir de l'armée nationale et révolutionnaire ; dans ces contrées dont le colonialisme a délibérément stoppé le développement, la paysannerie, quand elle se révolte, apparaît très vite comme la classe radicale : elle connaît l'oppression nue, elle en souffre beaucoup plus que les travailleurs des villes et, pour l'empêcher de mourir de faim, il ne faut rien de moins qu'un éclatement de toutes les structures. Qu'elle triomphe, la Révolution nationale sera socialiste ; qu'on arrête son élan, que la bourgeoisie colonisée prenne le pouvoir, le nouvel État, en dépit d'une souveraineté formelle, reste aux mains des impérialistes. C'est ce qu'illustre assez bien l'exemple du Katanga. Ainsi l'unité du tiers monde n'est pas faite : c'est une entreprise en cours qui passe par l'union, en chaque pays, après comme avant l'indépendance, de tous les colonisés sous le commandement de la classe paysanne. Voilà ce que Fanon explique à ses frères d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine : nous réaliserons tous ensemble et partout le socialisme révolutionnaire ou nous serons battus un à un par nos anciens tyrans. Il ne dissimule rien ; ni les faiblesses, ni les discordes, ni les mystifications...."

(...) Qu'est-ce que ça peut lui faire, à Fanon, que vous lisiez ou non son ouvrage, c'est à ses frères qu'il dénonce nos vieilles malices, sûr que nous n'en avons pas de rechange. C'est à eux qu'il dit : l'Europe a mis les pattes sur nos continents, il faut les taillader jusqu'à ce qu'elle les retire ; le moment nous favorise ...

Mais alors pourquoi lire cet ouvrage puisqu'il n'est pas écrit pour nous ?

"Pour deux motifs dont le premier est que Fanon vous explique à ses frères et démonte pour eux le mécanisme de nos aliénations : profitez-en pour vous découvrir à vous-mêmes dans votre vérité d'objets. Nos victimes nous connaissent par leurs blessures et par leurs fers : c'est ce qui rend leur témoignage irréfutable. Il suffît qu'elles nous montrent ce que nous avons fait d'elles pour que nous connaissions ce que nous avons fait de nous. Est-ce utile ? Oui, puisque l'Europe est en grand danger de crever. Mais, direz-vous encore, nous vivons dans la Métropole et nous réprouvons les excès. Il est vrai : vous n'êtes pas des colons, mais vous ne valez pas mieux. Ce sont vos pionniers, vous les avez envoyés, outre-mer, ils vous ont enrichis ; vous les aviez prévenus : s'ils faisaient couler trop de sang, vous les désavoueriez du bout des lèvres ; de la même manière un État – quel qu'il soit – entretint à l'étranger une tourbe d'agitateurs, de provocateurs et d'espions qu'il désavoue quand on les prend. Vous, si libéraux, si humains, qui poussez l'amour de la culture jusqu'à la préciosité, vous faites semblant d'oublier que vous avez des colonies et qu'on y massacre en votre nom. Fanon révèle à ses camarades – à certains d'entre eux, surtout, qui demeurent un peu trop occidentalisés – la solidarité des « métropolitains » et de leurs agents coloniaux. Ayez le courage de le lire : par cette première raison qu'il vous fera honte et que la honte, comme a dit Marx, est un sentiment révolutionnaire. Vous voyez : moi aussi je ne peux me déprendre de l'illusion subjective. Moi aussi, je vous dis : « Tout est perdu, à moins que... » Européen, je vole le livre d'un ennemi et j'en fais un moyen de guérir l'Europe. Profitez-en...." (JP Sartre, septembre 1961)

(I) De la violence...

"Libération nationale, renaissance nationale, restitution de la nation au peuple, Commonwealth, quelles que soient les rubriques utilisées ou les formules nouvelles introduites, la décolonisation est toujours un phénomène violent. À quelque niveau qu'on l'étudie : rencontres inter-individuelles, appellations nouvelles des clubs sportifs, composition humaine des cocktails-parties, de la police, de conseils d'administration des banques nationales ou privées, la décolonisation est très simplement le remplacement d'une « espèce » d'hommes par une autre « espèce » d'hommes. Sans transition, il y a substitution totale, complète, absolue. Certes, on pourrait également montrer le surgissement d'une nouvelle nation, l'installation d'un État nouveau, ses relations diplomatiques, son orientation politique, économique. Mais nous avons précisément choisi de parler de cette sorte de table rase qui définit au départ toute décolonisation. Son importance inhabituelle est qu'elle constitue, dès le premier jour, la revendication minimum du colonisé. À vrai dire, la preuve du succès réside dans un panorama social changé de fond en comble. L'importance extraordinaire de ce changement est qu'il est voulu, réclamé, exigé. La nécessité de ce changement existe à l'état brut, impétueux et contraignant, dans la conscience et dans la vie des hommes et des femmes colonisés. Mais l'éventualité de ce changement est également vécue sous la forme d'un avenir terrifiant dans la conscience d'une autre « espèce » d'hommes et de femmes : les colons.

La décolonisation, qui se propose de changer l'ordre du monde, est, on le voit, un programme de désordre absolu. Mais elle ne peut être le résultat d'une opération magique, d'une secousse naturelle ou d'une entente à l'amiable. La décolonisation, on le sait, est un processus historique : c'est-à-dire qu'elle ne peut être comprise, qu'elle ne trouve son intelligibilité, ne devient translucide à elle-même que dans l'exacte mesure où l'on discerne le mouvement historicisant qui lui donne forme et contenu. La décolonisation est la rencontre de deux forces congénitalement antagonistes qui tirent précisément leur originalité de cette sorte de substantification que sécrète et qu'alimente la situation coloniale. Leur première confrontation s'est déroulée sous le signe de la violence et leur cohabitation – plus précisément l'exploitation du colonisé par le colon – s'est poursuivie à grand renfort de baïonnettes et de canons. Le colon et le colonisé sont de vieilles connaissances. Et, de fait, le colon a raison quand il dit « les » connaître. C'est le colon qui a fait et qui continue à faire le colonisé. Le colon tire sa vérité, c'est-à-dire ses biens, du système colonial.

La décolonisation ne passe jamais inaperçue car elle porte sur l'être, elle modifie fondamentalement l'être, elle transforme des spectateurs écrasés d'inessentialité en acteurs privilégiés, saisis de façon quasi grandiose par le faisceau de l'Histoire. Elle introduit dans l'être un rythme propre, apporté par les nouveaux hommes, un nouveau langage, une nouvelle humanité. La décolonisation est véritablement création d'hommes nouveaux. Mais cette création ne reçoit sa légitimité d'aucune puissance surnaturelle : la « chose » colonisée devient homme dans le processus même par lequel elle se libère.

Dans décolonisation, il y a donc exigence d'une remise en question intégrale de la situation coloniale. Sa définition peut, si on veut la décrire avec précision, tenir dans la phrase bien connue : « Les derniers seront les premiers. » La décolonisation est la vérification de cette phrase. C'est pourquoi, sur le plan de la description, toute décolonisation est une réussite.

Présentée dans sa nudité, la décolonisation laisse deviner à travers tous ses pores, des boulets rouges, des couteaux sanglants. Car si les derniers doivent être les premiers, ce ne peut être qu'à la suite d'un affrontement décisif et meurtrier des deux protagonistes. Cette volonté affirmée de faire remonter les derniers en tête de file, de les faire grimper (à une cadence trop rapide, disent certains) les fameux échelons qui définissent une société organisée, ne peut triompher que si on jette dans la balance tous les moyens, y compris, bien sûr, la violence.

On ne désorganise pas une société, aussi primitive soit-elle, avec un tel programme si l'on n'est pas décidé dès le début, c'est-à-dire dès la formulation même de ce programme, à briser tous les obstacles qu'on rencontrera sur sa route. Le colonisé qui décide de réaliser ce programme, de s'en faire le moteur, est préparé de tout temps à la violence. Dès sa naissance il est clair pour lui que ce monde rétréci, semé d'interdictions, ne peut être remis en question que par la violence absolue.

Le monde colonial est un monde compartimenté. Sans doute est-il superflu, sur le plan de la description, de rappeler l'existence de villes indigènes et de villes européennes, d'écoles pour indigènes et d'écoles pour Européens, comme il est superflu de rappeler l'apartheid en Afrique du Sud. Pourtant, si nous pénétrons dans l'intimité de cette compartimentation, nous aurons au moins le bénéfice de mettre en évidence quelques-unes des lignes de force qu'elle comporte. Cette approche du monde colonial, de son arrangement, de sa disposition géographique va nous permettre de délimiter les arêtes à partir desquelles se réorganisera la société décolonisée.

Le monde colonisé est un monde coupé en deux. La ligne de partage, la frontière en est indiquée par les casernes et les postes de police. Aux colonies, l'interlocuteur valable et institutionnel du colonisé, le porte-parole du colon et du régime d'oppression est le gendarme ou le soldat. Dans les sociétés de type capitaliste, l'enseignement, religieux ou laïque, la formation de réflexes moraux transmissibles de père en fils, l'honnêteté exemplaire d'ouvriers décorés après cinquante années de bons et loyaux services, l'amour encouragé de l'harmonie et de la sagesse, ces formes esthétiques du respect de l'ordre établi, créent autour de l'exploité une atmosphère de soumission et d'inhibition qui allège considérablement la tâche des forces de l'ordre. Dans les pays capitalistes, entre l'exploité et le pouvoir s'interposent une multitude de professeurs de morale, de conseillers, de « désorientateurs ». Dans les régions coloniales, par contre, le gendarme et le soldat, par leur présence immédiate, leurs interventions directes et fréquentes, maintiennent le contact avec le colonisé et lui conseillent, à coups de crosse ou de napalm, de ne pas bouger. On le voit, l'intermédiaire du pouvoir utilise un langage de pure violence. L’intermédiaire n'allège pas l'oppression, ne voile pas la domination. Il les expose, les manifeste avec la bonne conscience des forces de l'ordre. L'intermédiaire porte la violence dans les maisons et dans les cerveaux du colonisé.

La zone habitée par les colonisés n'est pas complémentaire de la zone habitée par les colons. Ces deux zones s'opposent, mais non au service d'une unité supérieure. Régies par une logique purement aristotélicienne, elles obéissent au principe d'exclusion réciproque : il n'y a pas de conciliation possible, l'un des termes est de trop. La ville du colon est une ville en dur, toute de pierre et de fer. C'est une ville illuminée, asphaltée, où les poubelles regorgent toujours de restes inconnus, jamais vus, même pas rêvés. Les pieds du colon ne sont jamais aperçus, sauf peut-être dans la mer, mais on n'est jamais assez proche d'eux. Des pieds protégés par des chaussures solides alors que les rues de leur ville sont nettes, lisses, sans trous, sans cailloux. La ville du colon est une ville repue, paresseuse, son ventre est plein de bonnes choses à l'état permanent. La ville du colon est une ville de blancs, d'étrangers.

La ville du colonisé, ou du moins la ville indigène, le village nègre, la médina, la réserve est un lieu mal famé, peuplé d'hommes mal famés. On y naît n'importe où, n'importe comment. On y meurt n'importe où, de n'importe quoi. C'est un monde sans intervalles, les hommes y sont les uns sur les autres, les cases les unes sur les autres. La ville du colonisé est une ville affamée, affamée de pain, de viande, de chaussures, de charbon, de lumière. La ville du colonisé est une ville accroupie, une ville à genoux, une ville vautrée. C'est une ville de nègres, une ville de bicots. Le regard que le colonisé jette sur la ville du colon est un regard de luxure, un regard d'envie. Rêves de possession. Tous les modes de possession : s'asseoir à la table du colon, coucher dans le lit du colon, avec sa femme si possible. Le colonisé est un envieux. Le colon ne l'ignore pas qui, surprenant son regard à la dérive, constate amèrement mais toujours sur le qui-vive : « Ils veulent prendre notre place. » C'est vrai, il n'y a pas un colonisé qui ne rêve au moins une fois par jour de s'installer à la place du colon.

Ce monde compartimenté, ce monde coupé en deux est habité par des espèces différentes. L’originalité du contexte colonial, c'est que les réalités économiques, les inégalités, l'énorme différence des modes de vie ne parviennent jamais à masquer les réalités humaines. Quand on aperçoit dans son immédiateté le contexte colonial, il est patent que ce qui morcelle le monde c'est d'abord le fait d'appartenir ou non à telle espèce, à telle race. Aux colonies, l'infrastructure économique est également une superstructure. La cause est conséquence : on est riche parce que blanc, on est blanc parce que riche. C'est pourquoi les analyses marxistes doivent être toujours légèrement distendues chaque fois qu'on aborde le problème colonial. Il n'y a pas jusqu'au concept de société précapitaliste, bien étudié par Marx, qui ne demanderait ici à être repensé. Le serf est d'une essence autre que le chevalier, mais une référence au droit divin est nécessaire pour légitimer cette différence statutaire. Aux colonies, l'étranger venu d'ailleurs s'est imposé à l'aide de ses canons et de ses machines. En dépit de la domestication réussie, malgré l'appropriation le colon reste toujours un étranger. Ce ne sont ni les usines, ni les propriétés, ni le compte en banque qui caractérisent d'abord la « classe dirigeante ». L'espèce dirigeante est d'abord celle qui vient d'ailleurs, celle qui ne ressemble pas aux autochtones, « les autres ».

La violence qui a présidé à l'arrangement du monde colonial, qui a rythmé inlassablement la destruction des formes sociales indigènes, démoli sans restrictions les systèmes de références de l'économie, les modes d'apparence, d'habillement, sera revendiquée et assumée par le colonisé au moment où, décidant d'être l'histoire en actes, la masse colonisée s'engouffrera dans les villes interdites. Faire sauter le monde colonial est désormais une image d'action très claire, très compréhensible et pouvant être reprise par chacun des individus constituant le peuple colonisé. Disloquer le monde colonial ne signifie pas qu'après l'abolition des frontières on aménagera des voies de passage entre les deux zones. Détruire le monde colonial c'est ni plus ni moins abolir une zone, l'enfouir au plus profond du sol ou l'expulser du territoire.

(..)

L’apparition du colon a signifié syncrétiquement mort de la société autochtone, léthargie culturelle, pétrification des individus. Pour le colonisé, la vie ne peut surgir que du cadavre en décomposition du colon. Telle est donc cette correspondance terme à terme des deux raisonnements.

Mais il se trouve que pour le peuple colonisé cette violence, parce qu’elle constitue son seul travail, revêt des caractères positifs, [90] formateurs. Cette praxis violente est totalisante, puisque chacun se fait maillon violent de la grande chaîne, du grand organisme violent surgi comme réaction à la violence première du colonialiste. Les groupes se reconnaissent entre eux et la nation future est déjà indivise. La lutte armée mobilise le peuple, c’est-à-dire qu’elle le jette dans une seule direction, à sens unique.

La mobilisation des masses, quand elle se réalise à l’occasion de la guerre de libération, introduit dans chaque conscience la notion de cause commune, de destin national, d’histoire collective. Aussi la deuxième phase, celle de la construction de la nation, se trouve-t-elle facilitée par l’existence de ce mortier travaillé dans le sang et la colère. On comprend mieux alors l’originalité du vocabulaire utilisé dans les pays sous-développés. Pendant la période coloniale, on conviait le peuple à lutter contre l’oppression. Après la libération nationale, on le convie à lutter contre la misère, l’analphabétisme, le sous-développement. La lutte, affirme-t-on, continue. Le peuple vérifie que la vie est un combat interminable.

La violence du colonisé, avons-nous dit, unifie le peuple. De par sa structure en effet, le colonialisme est séparatiste et régionaliste. Le colonialisme ne se contente pas de constater l’existence de tribus, il les renforce, les différencie. Le système colonial alimente les chefferies et réactive les vieilles confréries maraboutiques. La violence dans sa pratique est totalisante, nationale. De ce fait, elle comporte dans son intimité la liquidation du régionalisme et du tribalisme. Aussi les partis nationalistes se montrent-ils particulièrement impitoyables avec les caïds et les chefs coutumiers. La liquidation des caïds et des chefs est un préalable à l’unification du peuple.

Au niveau des individus, la violence désintoxique. Elle débarrasse le colonisé de son complexe d’infériorité, de ses attitudes contemplatives ou désespérées. Elle le rend intrépide, le réhabilite à ses propres yeux. Même si la lutte armée a été symbolique et même s’il est démobilisé par une décolonisation rapide, le peuple a le temps de se convaincre que la libération a été l’affaire de tous et de chacun, que le leader n’a pas de mérite [91] spécial. La violence hisse le peuple à la hauteur du leader. D’où cette espèce de réticence agressive à l’égard de la machine protocolaire que de jeunes gouvernements se dépêchent de mettre en place. Quand elles ont participé, dans la violence, à la libération nationale, les masses ne permettent à personne de se présenter en « libérateur ». Elles se montrent jalouses du résultat de leur action et se gardent de remettre à un dieu vivant leur avenir, leur destin, le sort de la patrie. Totalement irresponsables hier, elles entendent aujourd’hui tout comprendre et décider de tout. Illuminée par la violence, la conscience du peuple se rebelle contre toute pacification. Les démagogues, les opportunités, les magiciens ont désormais la tâche difficile. La praxis qui les a jetées dans un corps à corps désespéré confère aux masses un goût vorace du concret. L’entreprise de mystification devient, à long terme, pratiquement impossible.

(III) Mésaventures de la conscience nationale ...

Que le combat anticolonialiste ne s’inscrive pas d’emblée dans une perspective nationaliste, c’est bien ce que l’histoire nous apprend. Pendant longtemps le colonisé dirige ses efforts vers la suppression de certaines iniquités : travail forcé, sanctions corporelles, inégalité des salaires, limitations des droits politiques, etc. Ce combat pour la démocratie contre l’oppression de l’homme va progressivement sortir de la confusion néolibérale universaliste pour déboucher, parfois laborieusement, sur la revendication nationale. Or l’impréparation des élites, l’absence de liaison organique entre elles et les masses, leur paresse et, disons-le, la lâcheté au moment décisif de la lutte vont être à l’origine de mésaventures tragiques.

La conscience nationale au lieu d’être la cristallisation coordonnée des aspirations les plus intimes de l’ensemble du peuple, au lieu d’être le produit immédiat le plus palpable de la mobilisation populaire, ne sera en tout état de cause qu’une forme sans contenu, fragile, grossière. Les failles que l’on y découvre expliquent amplement la facilité avec laquelle, dans les jeunes pays indépendants, on passe de la nation à l’ethnie, de l’État à la tribu. Ce sont ces lézardes qui rendent compte des retours en arrière, si pénibles et si préjudiciables à l’essor national, à l’unité nationale. Nous verrons que ces faiblesses et les dangers graves qu’elles renferment sont le résultat historique de l’incapacité de la bourgeoisie nationale des pays sous-développés à rationaliser la praxis populaire, c’est-à-dire à en extraire la raison.

La faiblesse classique, quasi congénitale de la conscience nationale des pays sous-développés n’est pas seulement la conséquence de la mutilation de l’homme colonisé par le régime colonial. Elle est aussi le résultat de la paresse de la bourgeoisie nationale, de son indigence, de la formation profondément cosmopolite de son esprit.

La bourgeoisie nationale qui prend le pouvoir à la fin du régime colonial est une bourgeoisie sous-développée. Sa puissance économique est presque nulle et, en tout cas, sans commune mesure avec celle de la bourgeoisie métropolitaine à laquelle elle entend se substituer. Dans son narcissisme volontariste, la bourgeoisie nationale s’est facilement convaincue qu’elle pouvait avantageusement remplacer la bourgeoisie métropolitaine. Mais l’indépendance qui la met littéralement au pied du mur va déclencher chez elle des réactions catastrophiques et l’obliger à lancer des appels angoissés en direction de l’ancienne métropole. Les cadres universitaires et commerçants qui constituent la fraction la plus éclairée du nouvel État se caractérisent en effet par leur petit nombre, leur concentration dans la capitale, le type de leurs activités : négoce, exploitations agricoles, professions libérales. Au sein de cette bourgeoisie nationale on ne trouve ni industriels, ni financiers. La bourgeoisie nationale des pays sous-développés n’est pas orientée vers la production, l’invention, la construction, le travail. Elle est tout entière canalisée vers des activités de type intermédiaire. Être dans le circuit, dans la combine, telle semble être sa vocation profonde. La bourgeoisie nationale a une psychologie d’hommes d’affaires non de capitaines d’industrie. Et il est bien vrai que la rapacité des colons et le système d’embargo installé par le colonialisme ne lui ont guère laissé le choix.

Dans le système colonial une bourgeoisie qui accumule du capital est une impossibilité. Or, précisément, il semble que la vocation historique d’une bourgeoisie nationale authentique dans un pays sous-développé soit de se nier en tant que bourgeoisie, de se nier en tant qu’instrument du capital et de se faire totalement esclave du capital révolutionnaire que constitue le peuple.

Dans un pays sous-développé une bourgeoisie nationale authentique doit se faire un devoir impérieux de trahir la vocation à laquelle elle était destinée, de se mettre à l’école du peuple, c’est-à-dire de mettre à la disposition du peuple le capital intellectuel et technique qu’elle a arraché lors de son passage dans les universités coloniales. Nous verrons malheureusement que, assez souvent, la bourgeoisie nationale se détourne de cette voie héroïque et positive, féconde et juste, pour s’enfoncer, l’âme en paix, dans la voie horrible, parce qu’antinationale, d’une bourgeoisie classique, d’une bourgeoisie bourgeoise, platement, bêtement, cyniquement bourgeoise.

(...)

Dans sa colère et son combat, Fanon reste toujours un théoricien lucide, le militant au service d'un milliard cinq cents millions d' "indigènes". Fanon se révèle dans ses analyses un véritable chirurgien de l'âme. S'il bouscule notre confort intellectuel, il laisse la porte ouverte à l`avenir, en n'hésitant pas à écrire que le Tiers-Monde "attend que ceux qui l'ont maintenu en esclavage pendant des siècles... l`aident à réhabiliter l'homme, à faire triompher l'homme une fois pour toutes". Son message acquiert ainsi une universalité qui l'élève au-dessus de la polémique et lui confère une valeur durable....

Albert Memmi (1920-2020)

Né à Tunis à l'époque coloniale, dans une famille juive de langue maternelle arabe, formé à l'école et dans la culture françaises, Albert Memmi écrit son premier roman en français, "La Statue de sel" (1953), où le narrateur fait le bilan de sa vie et y raconte la découverte de sa différence et de son exclusion. Rompant peu à peu avec l'Orient natal, mais mal accepté par un Occident lui-même peu respectueux de ses propres valeurs, il va en conclure à "l'impossibilité d'être quoi que ce soit de précis pour un juif tunisien de culture française". Il soutiendra par la suite l'éveil des littératures maghrébines de langue française et poursuivra en parallèle une activité de romancier (Agar, 1955; Le Scorpion, 1969; Le Désert, 1977, Le Pharaon, 1988). Son interrogation lancinante, obsédante, sur l'identité se prolonge dans un essai théorique, dans la mouvance de la pensée de Sartre qui en écrit la préface, "Portrait du colonisé précédé de Portrait du colonisateur" (1957), pour systématiser ses réflexions dans "L'Homme dominé" (1968) – où sont traités les cas du colonisé, du juif, du Noir, de la femme, du domestique –, dans "La Dépendance" (1979) puis dans une synthèse sur "Le Racisme" (1982). Son essai "Juifs et Arabes" ouvrira en 1975 une vive polémique avec l'écrivain marocain Abdelkébir Khatibi, Memmi soutenant, à propos de la question palestinienne, la position d'Israël, ce qui le marginalisera par rapport aux intellectuels maghrébins ...

PORTRAIT DU COLONISÉ précédé d'un PORTRAIT DU COLONISATEUR (1957)

Premier essai de l'écrivain tunisien naturalisé français Albert Memmi, publié à Paris en 1957, et qui marque une date importante dans l'histoire de la sociologie de la colonisation, et reconnue comme telle. Il démontre ici combien "la relation coloniale enchaîne colonisateur et colonisé dans une espèce de dépendance implacable" (préface à l`édition de 1966), Albert Memmi analyse de façon claire et rigoureuse l`ensemble des rapports de "dominance-sujétion" les unissant. en un "duo" complémentaire et ambigu. Pour être complète, une étude de l`oppression coloniale ne peut pas, selon Memmi, se limiter aux seuls rapports économiques et politiques (c`est là ce qui distingue cet essai de ceux de Sartre et Fanon sur le même sujet) ; elle doit aussi s`intéresser aux rapports humains, affectifs : si le dominé balance constamment entre haine et mimétisme. voire admiration inavouée pour son oppresseur, celui-ci, souvent peu convaincu de la légitimité de sa situation, y demeure néanmoins attaché par les privilèges qu'elle lui confère, s`efforçant de se donner bonne conscience en vantant simultanément les mérites de son action et les démérites du colonisé, dont il a brossé volontiers un "portrait mythique". Albert Memmi propose d'appeler "complexe de Néron" cette attitude. qui tend à la néantisation du colonisé, sans toutefois conduire à un anéantissement qui mettrait fatalement un terme au système dont profite le colonisateur. Aussi la relation concrète entre dominant et dominé en cache-t-elle une seconde, plus idéelle, s'exprimant en termes de besoin, de désir souvent inconscient, entre dépendant et pourvoyeur.

Ainsi comment, lui le colonisé, a-t-il pu tant pouvoir définir le colonisateur, et d'où vient la légitimité de ce qu'il nous décrit?

".. Voici un aveu que je n'ai pas encore fait : en vérité, je connaissais presque aussi bien, et de l'intérieur, le colonisateur. Je m'explique : j'ai dit que j'étais de nationalité tunisienne; comme tous les autres Tunisiens, j'étais donc traité en citoyen de seconde zone, privé de droits politiques, interdit d'accès a la plupart des administrations, bilingue de culture longtemps incertaine, etc. - bref, que l'on se reporte au portrait du colonisé. Mais je n'étais pas musulman. Ce qui, dans un pays où tant de groupes humains voisinaient, mais chacun jaloux étroitement de sa physionomie propre, avait une signification considérable. Si j'étais indéniablement un indigène, comme on disait alors, aussi près que possible du musulman, par l'insupportable misère de nos pauvres, par la langue maternelle (ma propre mère n'a jamais appris le français), par la sensibilité et les mœurs, le goût pour la même musique et les mêmes parfums, par une cuisine presque identique, j'ai tenté passionnément de m'identifier au Français. Dans un grand élan qui m`emportait vers l'Occident, qui me paraissait le parangon de toute civilisation et de toute culture véritables, j'ai d'abord tourné allègrement le dos a l'Orient, choisi irrévocablement la langue française, me suis habillé

à l'italienne et ai adopté avec délices jusqu'aux tics des Européens. (En quoi d'ailleurs, j'essayais de réaliser l'une des ambitions de tout colonisé, avant qu'il ne passe à la révolte). Mieux encore, ou pire, comme l'on veut, dans cette pyramide de tyranneaux, que j'ai essayé de décrire, et qui constitue le squelette de toute société coloniale, nous nous sommes trouvés juste à un degré plus élevé que nos concitoyens musulmans. Nos privilèges étaient dérisoires mais ils suffisaient à nous donner quelque vague orgueil et à nous faire espérer que nous n'étions plus assimilables à la masse des colonisés musulmans qui forme la base dernière de la pyramide...." (préface, 1966).

L'étude de telles conditions de dominance et de dépendance sera par la suite étendue par l'auteur au Juif ("Portrait d 'un Juif", 1962, et "La Libération du Juif", 1966) puis au Noir, au prolétaire. à la femme et au domestique dans "L'Homme dominé" (1968). Un ensemble - que va théoriser "La Dépendance" (1979), autant de gammes d'une même et constante stratégie souvent inconsciente d'une même oppression de l'être humain par l'être humain....

(Portrait du colonisateur - Le Colonial existe-t-il - Le sens du voyage colonial) - Le sens du voyage colonial - "On se plaît encore quelquefois à représenter le colonisateur comme un homme de grande taille, bronzé par le soleil, chausse de demi-bottes, appuyé sur une pelle - car il ne dédaigne pas de mettre la main à l'ouvrage, fixant son regard au loin sur l'horizon de ses terres; entre deux actions contre la nature, il se prodigue aux hommes, soigne les malades et répand la culture, un noble aventurier enfin, un pionnier.

Je ne sais si cette image d'Épinal correspondit jamais à quelque réalité ou si elle se limite aux gravures des billets de banque coloniaux. Les motifs économiques de l'entreprise coloniale sont aujourd'hui mis en lumière par tous les historiens de la colonisation; personne ne croit plus à la mission culturelle et morale, même originelle, du colonisateur.

De nos jours, en tout cas, le départ vers la colonie n'est pas le choix d'une lutte incertaine, recherchée précisément pour ses dangers, ce n'est pas la tentation de l'aventure mais celle de la facilité. Il suffit d'ailleurs d'interroger l'Européen des colonies : quelles raisons l'ont poussé à s'expatrier, puis, surtout, quelles raisons l'ont fait persister dans son exil? Il arrive qu'il parle aussi d'aventure, de pittoresque et de dépaysement. Mais pourquoi ne les a-t-il pas cherchés en Arabie, ou simplement en Europe centrale, où l'on ne parle pas sa propre langue, où il ne retrouve pas un groupe important de ses compatriotes, une administration qui le sert, une armée qui le protège? L'aventure aurait comporté plus d'imprévu; mais ce dépaysement-là, plus certain et de meilleure qualité, aurait été d'un profil douteux : le dépaysement colonial, si dépaysement il y a, doit être d'abord d'un bon rapport. Spontanément, mieux que les techniciens du langage, notre voyageur nous proposera la meilleure définition qui soit de la colonie : on y gagne plus, on y dépense moins. On rejoint

la colonie parce que les situations y sont assurées, les traitements élevés, les carrières plus rapides et les affaires plus fructueuses. Au jeune diplômé on a offert un poste, au fonctionnaire un échelon supplémentaire, au commerçant des dégrèvements substantiels, à l'industriel de la matière première et de la main-d'oeuvre à des prix insolites.

Mais soit : supposons qu'il existe ce naïf, qui débarque par hasard, comme il viendrait à Toulouse ou à Colmar.

Lui faudrait-il longtemps pour découvrir les avantages de sa nouvelle situation? Pour être aperçu après coup, le sens économique du voyage colonial ne s'en impose pas moins, et rapidement. L'Européen des colonies peut aussi, bien sûr, aimer cette contrée nouvelle, goûter le pittoresque de ses mœurs. Mais serait-il rebuté par son climat, mal à l'aise au milieu de ces foules étrangement vêtues, regretterait-il son pays natal, le problème est désormais celui-ci : faut-il accepter ces ennuis et ce malaise en échange des avantages de la colonie?

Bientôt il ne s'en cache plus; il est courant de l'entendre rêver à haute voix : quelques années encore et il achètera une maison dans la métropole... une sorte de purgatoire en somme, un purgatoire payant. Désormais, même rassasié, écœuré d'exotisme, malade

quelquefois, il s'accroche : le piège jouera jusqu'à la retraite ou même jusqu'à la mort. Comment regagner la métropole lorsqu'il y faudrait réduire son train de vie de moitié? Retourner a la lenteur visqueuse de l'avancement métropolitain ?...

Lorsque, ces dernières années, l'histoire s'étant mise à courir, la vie devint difficile, souvent périlleuse pour les colonisateurs, c'est ce calcul si simple, mais sans réplique, qui les a retenus. Même ceux qu'on appelle en colonie des oiseaux de passage n'ont pas manifesté une hâte excessive à partir. Quelques-uns, envisageant de rentrer, se sont mis à craindre, de façon inattendue, un nouveau dépaysement : celui de se retrouver dans leur pays d'origine. On peut les croire en partie; ils ont quitté leur pays depuis assez longtemps pour n'y avoir plus d'amitiés vivantes, leurs enfants sont nés en colonie, ils y ont enterré leurs morts. Mais ils exagèrent leur déchirement; s'ils ont organisé leurs habitudes quotidiennes dans la cité coloniale, ils y ont importe et imposé les mœurs de la métropole, où ils passent régulièrement leurs vacances, où ils puisent leurs inspirations administratives, politiques et culturelles, sur laquelle leurs yeux restent constamment fixés. Leur dépaysement, en vérité, est à base économique : celui du nouveau riche risquant de devenir pauvre. Ils tiendront donc le plus longtemps possible, car plus le temps passe, plus durent les avantages, qui méritent bien quelques inquiétudes et qu'on perdra toujours trop tôt. Mais si un jour l'économique est atteint, si les «situations », comme on dit, courent des dangers réels, le colonisateur se sent alors menacé et songe, sérieusement cette fois, à regagner la métropole.

Sur le plan collectif, l'affaire est encore plus claire. Les entreprises coloniales n'ont jamais eu d'autre sens avoué. Lors des négociations franco-tunisiennes, quelques naïfs se sont étonnés de la relative bonne volonté du gouvernement français, particulièrement dans le domaine culturel, puis de l'acquiescement, somme toute rapide, des chefs de la colonie. C'est que les têtes pensantes de la bourgeoisie et de la colonie avaient compris que l'essentiel de la colonisation n'était ni le prestige du drapeau, ni l'expansion culturelle, ni même la direction administrative et le salut d'un corps de fonctionnaires. Ils admirent qu'on pût concéder sur tout si le fond, c'est-à-dire les avantages économiques, était sauvé. Et si M. Mendès France put effectuer son fameux voyage éclair, ce fut avec leur bénédiction et sous la protection de l'un des leurs. Ce fut exactement son programme et le contenu premier des conventions.