- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- Welty

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Heller - Toole

- Naipaul

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Heller - Toole

- Naipaul

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

Tom Wolfe (1931-2018), "The Electric Kool-Aid Acid Test)" (1968), "The Bonfire of Vanities" (1987) - Norman Mailer

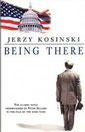

(1923-2007),"An American Dream" (1964), "The Armies of the Night" (1968) - Jerzy Konsinski (1933-1991), "The Painted Bird" (1965), "Being There" (1971) - Edward Albee (1928-2016), "Who's Afraid

of Virginia Woolf?" (1962) - ...

Lastupdate: 31/12/2016

Wolfe est l'un des grands initiateurs du "New Journalism", avec Gay Talese et Jimmy Breslin, mouvement d'investigation artistique déclinée à la première personne et s'impliquant dans l'évènement, qui apparaît dans les années soixante. Alors que, classiquement, le journaliste de la presse écrite s'efforçait de façonner un récit d'actualité clair, concis et direct, en commençant par le qui, le quoi, le quand, le où et le pourquoi d'un événement et en procédant vers la fin en plaçant les détails factuels par ordre décroissant d'intérêt et d'importance - un dispositif qui permettait aux lecteurs de saisir immédiatement l'essentiel et aux rédacteurs en chef de couper les histoires de bas en haut -, ici il n'est pas question d'interpréter l'évènement : les Capotes et les Wolfes, en revanche, construisent des scènes et conçoivent des personnages, jusqu'à donner l'impression d'être dans la conscience de chacun des protagonistes, au fond écrire de la non-fiction "comme un roman"...

Entre temps, Haight-Asbury devient l'emblématique quartier hippie de San Francisco et Ken Kesey sombre totalement dans la drogue, tente de fuir au Mexique et se retrouve condamné quelques mois en 1967. Et pour accroître un peu plus le malaise général et les turbulences psychologiques de l'époque, à partir de 1965 et jusqu'en 1975, la guerre du Vietnam va dominer le paysage américain. Les Etats-Unis entrent dans l'engrenage fatidique quand le général Westmoreland obtient du président L.B. Johnson deux bataillons de Marines pour défendre la base aérienne de Da Nang alors menacée. L'offensive du Têt en 1968 est un nouveau tournant dans la guerre et lors de la sanglante bataille de "Hamburger Hill" (1969) l'opinion publique américaine prend la mesure du conflit. La guerre du Vietnam va dès lors envahir la littérature américaine directement ou indirectement (Norman Mailer, Vonnegut, Thomas Pynchon, John Updike). Le premier roman publié est "One very hot day" 1967 de David Halberstam, les suivants verront le jour dans les années soixante-dix, "Close Quarters" (1974, Larry Heinemann), "Paco's story" (1986,), "No Bugles, No Drums" (1976, Charles Durden, et "A Rumor of War", de Philip Caputo, considéré comme le roman le plus poignant sur cette absurde et tragique guerre ...

Norman Mailer revient en littérature avec "Advertisement for Myself" (1959) après avoir comme beaucoup d'écrivains américains connu le gouffre et la rédemption : il a poignardé au cours d'une soirée agitée sa femme, fut emprisonné, puis libéré, sa compagne ayant retiré sa plainte : "Tant qu'on prend un couteau, c'est qu'il reste encore de l'amour", écrit-il, et c'est bien sa propre violence qu'il interroge en fonds de tous ses ouvrages : "Barbary Shore" (1951), "An American Dream" (1965), "Why Are We in Vietnam ?" (1967)...

Norman Mailer (1923-2007)

Né à Long Branch, New Jersey, une enfance à Brooklyn, des études d'ingénieur à Harvard, puis la mobilisation en 1943 dans la marine et la guerre du Pacifique, et la soudaine notoriété avec "The Naked and the Dead" (Les Nus et les Morts, 1948) : c'est à partir de là que tout bascule pour Norman Kingsley Mailer et qu'il poursuit dès lors une guerre très personnelle contre le maccarthysme, contre la guerre du Viêt Nam, contre tout embrigadement du moi, plongeant dans les évènements les plus divers que lui offre alors la machine médiatique américaine : "The White Negro: Superficial Reflections on the Hipster" (1956, défense du radicalisme des outsiders d'après-guerre), "The Presidential Papers" (1963, Kennedy), "Miami and the Siege of Chicago" (1968), "Of a Fire on the Moon" (1970), "The Prisoner of Sex" (1971), "Marilyn: A Biography" (1973, version controversée de la mort de la star), "The Executioner's Song" (Le Chant du bourreau, 1979, Gary Gilmore, premier condamné exécuté aux États-Unis depuis 1967), "Tough Guys Don't Dance" (1984), "Harlot's Ghost" (1991, le plus long roman de Mailer, au coeur de la CIA), "Oswald's Tale: An American Mystery" (1995)...jusqu'à "Un château en forêt" (The Castle in the Forest, 2007, psychanalyse de la jeunesse d'Adolf Hitler). Mailer est un écrivain, a-t-on souvent dit, qui n'a pas encore la sérénité ultime qui est probablement nécessaire pour le grand livre qu'il souhaite écrire ...

"An American Dream" (Un rêve américain, 1964)

Premier, et scandaleux, roman de Norman Mailer après dix ans de silence, Stephen Rojack, héros de la Seconde guerre mondiale, parvient tout juste à survivre

depuis son retour, enseigne la "psychologie existentielle" à l'université mais se morfond abominablement dans sa vie quotidienne. Il décide de mettre fin à ses jours mais c'est sa femme

Deborah qu'il étrangle et fait basculer dans le vide. Ayant extériorisé toute sa violence et ses pulsions les plus profondes, il se sent alors ressourcé et plonge dans la jungle de Manhattan :

coït anal avec la bonne allemande Ruta, chanteuse de night-club, corps-à-corps avec l'étalon noir Shago, le prince de la nuit de Harlem, règlement de compte avec le magnat de l'industrie et père

incestueux de Deborah, Kelly...

".. C'est dans cette chaude ambiance que nous nous apprêtâmes à nous coucher. Elle déplia un paravent près de l'évier et se déshabilla derrière pendant que j'ôtais mes vêtements. Je me glissai en tremblant entre les draps de son lit, petit pour deux personnes, des draps de luxe (ce n'est pas sa sœur qui avait dû les acheter), et me mis à grelotter, car le tissu avait conservé tout le froid métallique de ce misérable hiver. J'eus des visions de cimetières, du cimetière d'à côté, de l'arche romane de Harvard, dans Sever Hall - je n'avais pas pensé à cette salle depuis vingt ans, mais peut-être n'avais-je pas eu aussi froid depuis vingt ans -, et je sus en même temps que j'aurais pu être au pôle Nord et me mettre nu, comme si tout le fer de mon corps s'était rassemblé pour résister au vent. Elle revint de ce côté du paravent, vêtue d'un négligé couleur paille, avec le triste sourire d'une modestie professionnelle cent fois oubliée, et s'allongea pudiquement dans le lit. Son cul était vraiment une splendeur, et la vie me revint par-delà les glaciers de ma fatigue lorsque je posai les mains sur elle. Ce ne fut pas une rencontre d`amoureux, plutôt deux animaux tranquilles, dans une clairière, venus chacun d'un sentier de la jungle, une rencontre d`égaux. Et nous fîmes l'amour sans préliminaires - à peine trente secondes avant que je ne la pénètre calmement. Toutes les ruses de son corps et de son expérience sur un des plateaux de la balance pour compenser le poids du mien - sa vie passée valait la mienne, et la vision submergée de mon sexe en mouvement était libre de toute vanité, sans hâte à donner le plaisir. Nous étions dépourvus de passion, deux danseurs professionnels en train de répéter un long ballet presque immobile, seuls sur une scène éclairée par la lune. J'aurais pu ne jamais m'arrêter. La fatigue m`avait libéré. Ma vie se jouait en eau profonde, loin sous le sexe, un tunnel de rêve où l'effort et la récompense étaient enfin séparés. Elle était exquise. Elle était d'une sensibilité merveilleuse. Je n'en attendais pas moins. Au pli de sa chair vivait la fraîcheur d'une ombre violette. Mes mouvements n'avaient jamais atteint cette perfection. Impossible de faire la moindre erreur. Pourtant la tendresse ne dépassait pas l'acte lui-même. Pas d'amour en elle, ni en moi, le culte était célébré dans une église à la mesure de notre corps, le lieu de notre rencontre était en dessous de la lumière des yeux, des sécrétions de l'esprit. J'étais presque mort d`épuisement - plus de cerveau, ni d'intelligence, ni de vanité, je ne sentais plus l'éperon de l'impatience, comme si la membrane du passé s'était recroquevillée telle une peau morte qu'on allait arracher. Loin au fond

de moi, comme un observateur sur la lune, je savais que mon haleine devait être fétide et qu'il sortait des lèvres de Cherry un souffle mêlé de cendres et de poussière funèbre, mais cette odeur pourrie, chargée d'alcool et de tabac, qui circulait entre nous, n'avait pas de contact avec ce qui vivait en moi. Je traversai (les yeux fermés) quelque minuit d'un espace intérieur, conscient de mon seul désir, cercle d'acier autour du cœur, et du sien, ceinture de fer qui enserrait son ventre. Nous atteignîmes le milieu d'une course, comme des cyclistes pris au rythme de leurs genoux, il ne resterait bientôt de nous qu'un rythme semblable, rien d'autre qu'un rythme infatigable jusqu'au spasme qui ne viendrait jamais, maintenant j'en étais sûr, et je sentis au coeur de ce tourbillon ses doigts me presser durement la nuque, un geste court comme pour demander: "Tu veux maintenant?".

Mais l'instinct, que je ne mis pas en doute, guida ma réponse : "Non, je ne veux pas... je ne peux pas tant que tu as cette chose en toi", ce que je n'avais encore jamais dit, et elle se retira, j'étais dehors, un choc, comme si je m'étais cogné le crâne contre une poutre, je tâtonnai à la recherche de cet obstacle caoutchouteux qui faisait partie de son corps et que je haïssais tant, le touchai du doigt, le retirai et le jetai loin du lit. J'entrai en elle de nouveau, ce fut comme se plonger dans l'eau chaude un jour glacé d'hiver, et nos désirs s'étaient rejoints comme des yeux qui ne se quittent plus du regard, nos désirs enfin unis dans l'égalité commencèrent à laisser couler leurs larmes, à s'attendrir dans cette lumière qu'étouffe la volonté pour ne pas pleurer, fer contre fer jusqu'à vibrer dans un brouillard de rosée, être essuyés puis mouillés à nouveau. Je traversais une grotte aux étranges lumières, sombres, comme des lanternes de couleur qui auraient brûlé sous la mer, frémissant reflet de flèches ornées de pierreries, la cité de rêve qui m'était apparue pendant que Deborah agonisait contre mon bras serré, et une voix me demanda si bas que j'entendis à peine, une voix comme un murmure d'enfant apporté par le vent : "Veux-tu d'elle? Veux-tu vraiment d'elle, veux-tu enfin savoir ce qu'est l'amour?" Je voulais une chose dont je n'avais jamais eu envie, et je répondis d'une voix qui semblait provenir du centre de mon être: "Oui, dis-je, bien sûr, je veux l'amour", mais une part de moi-même, une part sèche et putassière ajouta, comme un vieillard distingué et courtois : "Vraiment, et qu'y a-t-il à perdre?" et la petite voix me répondit, terrifiée: "Oh! tu risques de perdre plus que tu n'as jamais perdu, si tu échoues, plus que tu ne peux imaginer." - Et si je réussis ? - Ne demande rien, choisis!" et je sentis une monstrueuse épouvante me transpercer, un dragon qui se dressait en moi comme si je savais que la voix était réelle, j'ouvris les yeux au sommet de la vague de terreur et je vis la beauté de son visage sous le matin pluvieux, ses yeux pleins d”une lumière dorée, et elle me dit : "Ah! chéri, oui." Alors je répondis oui à la voix, et je sentis l'amour entrer comme un oiseau glissant sur ses vastes ailes que je sentais battre derrière moi, je sentis sa volonté se dissoudre dans les larmes, une douleur profonde, roses recouvertes par le sel marin, monta comme un fleuve de son ventre et m'inonda tout entier, miel de douceur sur les plaies de mon âme. Pour la première fois de ma vie je n'eus pas à traverser les flammes ni à forcer les pierres de ma volonté, j'éprouvai le plaisir avec mon corps, non avec mon esprit, sans pouvoir m'arrêter, un barrage avait cédé, joie, et je ne pouvais que lui rendre le miel qu'elle m'avait donné, miel de douceur pour son ventre, tout entier dans son sexe.

"Fils de pute, dis-je, c'est donc de cela qu'il s'agit." Et ma bouche s'abattit comme un soldat épuisé au centre de sa poitrine. C'est ainsi que je m'endormis. Que je tombai. Que je descendis en glissade pour rebondir et m'écrouler sur des coussins où je poussais du centre de ma chair un léger soupir de fatigue. Je plongeai dans le sommeil comme un bateau sur son erre qui vient mourir à quai, moteurs stoppés, et il y eut un instant délicieux où je sus que rien n'allait exploser ni interrompre mon repos. Il y a longtemps, à l'époque où notre mariage se nourrissait de cruauté plus que de plaisir, je dis à Deborah, un soir que tout allait mal : "Si nous nous aimions, nous dormirions dans les bras l'un de l'autre et n'aurions jamais envie de bouger. - Chéri, je tremble de fièvre", répondit-elle. Je m'endormis en serrant Cherry dans mes bras..."

"Why are we in Vietnam?" (Pourquoi sommes-nous au Vietnam ?, 1967)

C'est d'abord une radioscopie du Texas raconté comme un concentré des Etats-Unis avec en héros principal un adolescent qui raconte sur les ondes de la nuit

son safari en Alaska qui s'est déroulé il y a deux ans. David Jethroe Jr capte aussi toute la rumeur nocturne de l'Amérique ...

"Armies of the Night: History as a Novel/The Novel as History"

(Les Armées de la nuit, 1968)

Le 21 octobre. l967, pour la première fois, des milliers d`hommes et de femmes ont marché sur le Pentagone pour protester contre la guerre du Vietnam. Des heurts se produisirent avec la police et un grand nombre de participants à cette « marche de la paix» furent appréhendés. Parmi eux se trouvait Norman Mailer, qui nous raconte ici son engagement volontaire dans les «armées de la nuit», depuis le jour où les organisateurs sollicitèrent son concours jusqu'au soir de sa libération, vingt-quatre heures après la fin de la manifestation.

A travers cette expérience vécue, le romancier (qui parle de lui-même à la troisième personne, pour bien montrer qu'il se considère comme un militant parmi d'autres) bâtit un livre d'un certain intérêt. Sur ce ton familier, puissant et sarcastique dont il s'est fait un style, Mailer relate d`abord en virtuose les péripéties étonnantes de son aventure personnelle au coeur de la foule, son exaltation, ses agacements. sa peur, ses découragements, ses espérances, ses surprises. Egotiste, comme tout artiste, et ne cachant rien de ses humaines faiblesses, il sait néanmoins observer les autres d'un œil vif, voire féroce, et peindre avec une force rare cette houle humaine si diverse, Blancs et Noirs, jeunes et vieux, hippies et pasteurs mêlés dans une même colère, et ces instants exceptionnels où "quelque chose" se passe, donnant à l'événement son caractère unique. Toujours objectif, gardant sa distance d`ironie envers lui-même et sa lucidité, il réussit à nous émouvoir au rythme de sa propre passion, se montrant un "journaliste" singulier sans cesser d*être un écrivain....

"L'HISTORIEN - Ecrire l'histoire intime d'un événement qui prend pour foyer une figure centrale non centrale à l'événement lui-même, c'est susciter immédiatement des contestations sur la compétence de l'historien. Ou, même, sur l'honorabilité de son mobile. Le héros central qu'il aura choisi, qui sait, est plus commode, pour l'histoire, que d'importance décisive pour elle. Des observations non moins cyniques s'imposent quant au choix de notre protagoniste particulier. On pourrait avancer toutefois que l'historien n'a pas le choix. Même si cela n'est pas obligatoirement inexact, mieux vaut cependant exposer les motifs qui l'inspirent.

La Marche sur le Pentagone a été un événement ambigu dont la valeur (ou l'absurdité) essentielle ne pourra être établie avant dix ou vingt ans, ou peut-être jamais. Si bien que placer au centre du portrait les acteurs principaux, les initiateurs ou les responsables de la Marche, des hommes tels que David Dellinger ou Jerry Rubin, se révèlerait fallacieux sans doute. Ce sont des hommes sérieux, dévoués à un travail précis et difficile, et leur position dans cette affaire, précisément parce qu'elle aura été centrale, ne résout aucunement l'ambiguïté. A cet effet, un témoin oculaire, un participant mais pas un responsable, est requis. Il devra, qui plus est, non seulement être « engagé », mais de plus, être un personnage ambigu et mal défini, un héros comique, c'est-à-dire quelqu'un dont on ne peut distinguer la catégorie de façon satisfaisante : est-il réellement comique ou bien est-ce un personnage grotesque de tragi-comédie - ou, s'il est quand même un héros, n'est-il pas tragiquement empêtré dans le comique ? Ou est-il l'un et l'autre en même temps ? Ces questions, pour lesquelles il semble ne pas exister plus de réponse qu'à celle de l'ambiguïté de l'événement lui-même, du moins permettent-elles d'évoquer précisément la qualité d'ambiguïté de l'événement et ses disproportions monumentales.

Mailer est un personnage aux disproportions monumentales et ainsi, il sert bon gré mal gré, il fait le pont - nombreux sont ceux qui diront le pont-aux-ânes - menant à cet asile de fous, où, en un moment historique, une masse de citoyens, pas beaucoup plus qu'une « bande », partit à l'assaut du bastion qui symbolisait la puissance militaire de la République, non pour s'en emparer, mais pour l'atteindre symboliquement. Les forces défendant ce bastion réagirent comme si cette atteinte symbolique pouvait se révéler non moins périlleuse que le résultat d'un combat véritable. En un siècle technique proche de son apogée, un mode de guerre médiéval (non, primitif) était remis en vigueur, et les pays étrangers observaient la chose avec attention. Ou bien le siècle se retranchait un peu plus encore dans l'absurde, ou bien l'absurde prouvait qu'il possédait quelques-unes des vertus nutritives mystérieuses pouvant donner vie aux armées de l'absurde, S'il est vrai que l'événement eut lieu dans l'asile d'aliénés de l'Histoire, il est normal que son héros comique et ambigu soit non seulement tout à fait en marge de l'Histoire, mais encore un égotiste des plus stupéfiantes proportions, outrageusement et souvent malencontreusement arrogant, et pourtant en possession d'un détachement classique dans sa rigueur (car il était romancier, et donc désireux d'étudier jusqu'au moindre trait la beauté, la grandeur, la noblesse, l'ardeur, la folie chez les autres et en lui-même). Un tel égotisme étant bicéphale, se lançant en avant d'autant mieux qu'il voulait mieux s'examiner, se trouve donc chez lui dans cette maison de miroirs, puisqu'il a l'habitude, et même le talent, de se dévisager. Quand l'Histoire habite une maison de fous, l'égotisme -est peut-être l'ultime outil laissé à l'historien.

Que notre héros comique soit donc le véhicule narratif de la Marche sur le Pentagone. Continuons de le suivre. Il s'éveille, ce vendredi matin, dans sa chambre à l'hôtel Hay-Adams après la soirée sur la scène de l'Ambassador et la réception qui a suivi. Se demande-t-on si l'Adams qui figure dans le nom de l'hôtel a une relation quelconque avec Henry Adams ? Nous n'avons pas besoin de nous occuper de Hay, qui fut un gentleman accompli et mémorable du XIXe siècle (alors secrétaire d'Etat de McKinley et de Roosevelt) si ce n'est pour rappeler que l'hôtel ressemble à son nom, et qu'il a été, en eflïet, l'avocat le plus convaincu de ce style heureux mais lourd de l'architecture washingtonienne qui évoque un temps où les hommes et les événements étaient solides, compréhensibles, obéissant le plus souvent à un code de valeurs, et résolument non électroniques. Mailer, qui se réveillait avec un sonore mal de tête, une migraine qui était, elle, électronique, commençait sa rêverie matinale en concluant que le style géorgien, décidément, ne lui allait pas.

LE CITOYEN

Très bien, examinons ce qu'il a dans la tête. Elle s'est trouvée brûlée par le bourbon qu'il s'était introduit dans le corps la veille (en fait, une des raisons pour lesquelles il haïssait le napalm est qu'il supposait ses effets sur la campagne comparables aux ravages de la boisson sur les floraisons cervicales les plus riches) mais il ne faut pas valoriser la gueule de bois, ce sont là petits profits comiques sans doute à réinvestir - en réalité, cette migraine qui est la sienne n'est pas bruyante comme le tonnerre, mais plutôt douce, avec ça inextirpable jusqu'en fin d'après-midi, quand, les déchets de whisky à demi dissipés, il se sentira légitimement autorisé à reprendre un verre. Entre-temps, il lui faut remettre en mouvement son centre de renseignements anéanti, l'animer d'une activité suffisante pour qu'il puisse songer à répondre aux têtes pensantes qu'il aura à rencontrer dans la journée, car, aujourd'hui, vendredi, vous vous en souvenez, il va prêter la caution, douteuse, de son nom à ces jeunes gens assez braves, assez idéalistes (et, nul doute, suffisamment végétariens !) pour aller remettre leur fascicule de mobilisation au Gouvernement, sur le perron du Département de la Justice. Mailer déteste l'idée qu'il va lui falloir traverser les heures à venir. Même dans les circonstances les plus favorables, la nature de ces extravagances héroïques était trop sèche, trop digne, manquant par trop de brio pour faire plaisir à Mailer (ce n'était pas pour rien qu'un éminent critique avait jadis écrit que Mailer était aussi épris de son style qu'un ténor italien de ses cordes vocales) non ! il aimait le beau rôle quand il s'exprimait dans une action visiblement tumultueuse plutôt que de nature à inspirer la crainte à un esprit juridique. Et c'est dans la mesure où toute révolution est légaliste que Mailer la détestait précisément, et qu'il maudissait la logique de l'engagement qui l'amenait à se joindre à des modes de protestation aussi formalistes.

Naturellement, une autre proposition ou d'autres ne lui semblaient pas plus souhaitables ce matin. La tête fragile, il ne pouvait s'empêcher de se souvenir que ce genre de manifestation n'était pas toujours aussi "digne". A l'occasion, il y avait eu de la bagarre entre manifestants pour ou contre la guerre, et, la semaine dernière, encore, beaucoup d'excitation simultanément à Oakland, Chicago, à l'université du Wisconsin, à Reed College, Brooklyn College et sur les Communaux de Boston où quatre mille manifestants s'étaient réunis pour brûler leurs fascicules. (« 67 hommes, devait écrire Time, par la suite, ont incendié leurs fascicules en se servant pour y mettre le feu d'un bougeoir ayant appartenu à William Ellery Channing.") Çà et là, des heurts avec la police s'étaient produits, des sévices, l'emploi par la police d'Oakland du'Mace, produit chimique particulièrement affreux qui vous rendait aveugle pendant quelques heures. Mailer n'avait pas bonne vue, et la pensée d'une giclée de Mace dans les yeux lui faisait passer un frisson dans l'échine. Il ne s'attendait pas à avoir les manifestations d'aujourd'hui atteindre à un tel paroxysme. Mais samedi... eh bien, il espérait tout simplement ne pas recevoir de Mace dans les yeux.

Quant aux brutalités, il lui était déjà arrivé, une fois, de recevoir un coup de matraque, qui avait nécessité la pose de treize agrafes. Il se rappelait les heures pénibles qui suivirent dans la prison, la tête qui saignait, le cerveau en proie à une douleur quasi insoutenable. Ce souvenir, et la migraine, ne l'inspiraient pas, décidément. Malgré tout, Mailer imaginait difficilement le désordre à Washington, sur les marches du Département de la Justice. La police se montrerait certainement supérieure à ce qu'elle ;avait été à Brooklyn, Oakland et dans le Wisconsin.

Les révolutionnaires du dimanche ne devraient jamais souffrir de la gueule de bois. Penser qu'il n'y aurait pas de violences aujourd'hui réconfortait Mailer, il s'en rendait bien compte. Bien pis, il se sentait également rassuré du fait que la police de Washington engagerait ses meilleurs éléments. Et ses efforts de la veille l'avaient aidé à se délivrer de cette rage qui le tourmentait depuis quelques semaines. Une rage concentrée, et une sorte de violence, suscitée par toutes sortes de contre-temps. Il se sentait lavé du genre de haine qui vous laisse inerte ou tendu, et il avait la voix - qu'il n'osait pas encore faire entendre, même pas pour s'éclaircir la gorge - évidemment éteinte, réduite à un soupir, par les exercices vocaux sans micro d'hier soir. Jusqu'aux poumons, pris de façon chronique dans un étau mystérieux (c'était la raison pour laquelle il avait cessé de fumer), qui, ce matin, se trouvaient libérés. De hurler sur une scène semblait littéralement avoir relâché la vis de l'étau. A sa surprise, Mailer se sentait doux ce matin, il se sentait même dans la peau d'un sacré bon Dieu de quaker - inadmissible de la part d'un révolutionnaire - à moins - attention à la locution conjonctive -- qu'il n'aille s'associer avec les pacifistes et les brûleurs de fascicules de mobilisation! ..."

Dans une seconde partie, qui n`est pas moins intéressante et instructive pour nous, Norman Mailer démonte ensuite le mécanisme d'une manifestation aux Etats-Unis, les tractations qui la précèdent, ses motifs profonds, sa portée, ses résultats. Il s`agit, en somme, d'une analyse aiguë, parfois très critique, de l'opposition et de ses limites, par un "conservateur de gauche" qui ne craint pas d`aller jusqu'au bout de sa pensée - et de ses contradictions. Un texte de ce genre, en quelques chapitres, en dit plus, peut-être, que bien des études sur la mentalité complexe et les mobiles souvent surprenants d'un peuple et d'une jeunesse en pleine crise de conscience. A mi-chemin de la confession et du récit, cet «autoreportage» semble réunir toutes les qualités de Mailer, parvenu à sa maturité. On trouve en effet dans les Armées de ia nuit la force et le brio du romancier, l'humour corrosif d'un écrivain qui se regarde vivre et agir sans illusions, la vigueur, la hargne, parfois la passion du pamphlétaire, la générosité d'un partisan convaincu tempérée par le scepticisme de l`esthète, ainsi que le sérieux du chroniqueur politique, dépouillant le dossier embrouille de cette gauche en marche, dont il se veut le simple soldat, quelque peu indiscipliné....

"The Executioner's Song" (Le Chant du bourreau, 1979)

"I think The Executioner's Song, more than any book I've ever done, was an exercise in craft" - Norman Mailer recrée dans ses détails les plus intimes et les plus sordides, mais aussi les plus bouleversants, le monde tourmenté de Gary Gilmore, le premier condamné à mort à refuser tout appel, tout recours, à demander à ce que la justice allât jusqu'au bout, exigeant pour tout dire d'être exécuté : et le 17 janvier 1977, à la prison d'Etat de l'Utah, un peloton d'exécution mettre un terme à sa vie, reconnu coupable d'un double meurtre. Prix Pultizer 1980, s'appuyant sur de nombreux témoignages, notamment celui de sa maîtresse, Nicole, Mailer retrace les évènements qui ont empli les neuf derniers mois de la vie de ce condamné, et, au-delà, du contexte de l'époque et des paysages du Midwest américain....

"A l`aube les montagnes étaient violettes et dorées, mais maintenant, dans la lumière du matin, elles étaient grandes, brunes et nues et il restait sur les crêtes des trainées de neige grise saturée de pluie. Ça influa sur leur humeur. Du côté nord d`Orem où elle vivait, jusqu`à la boutique de Vern au centre de Provo, il y avait dix kilomètres, mais en passant par State Street, ça prenait un moment. Il y avait des centres commerciaux et des snack-bars, des vendeurs de voitures d`occasion, des magasins de confection et des stations-service, des marchands d`appareils ménagers, des panneaux publicitaires et des éventaires où l`on vendait des fruits. Il y avait des banques et des agences immobilières dans des ensembles de bureaux sans étage et des rangées d`immeubles d`habitation avec des toits mansardés. ll ne semblait pas y avoir un immeuble qui ne fût peint dans des couleurs de nursery : jaune pastel, orange pastel, marron pastel, bleu pastel. ll n`y avait que quelques maisons de bois à deux étages qui avaient l`air d`avoir été construites depuis trente ans. Sur State Street, tout au long des dix kilomètres d`Orem à Provo, ces maisons paraissaient aussi vieilles que des saloons de Westerns. - "On peut dire que ça a changé", dit Gary. Au-dessus de leurs têtes s'étendait l'immensité bleue du robuste ciel de l'Ouest américain. Ça, ça n`avait pas changé.

Au pied des montagnes, à la limite entre Crem et Provo se trouvait l`université Brigham Young. Elle aussi était neuve et semblait avoir été bâtie avec un jeu de construction pour enfant. Voila vingt ans, l`université avait quelques milliers d`étudiants. Aujourd`hui il y avait prés de trente mille inscrits, lui dit Brenda. Tout comme Notre-Dame pour les bons catholiques, il y avait l`U.B.Y. pour les bons mormons... (traduction J.Rosenthal).

"Brenda was six when she fell out of the apple tree. She climbed to the top and the limb with the good apples broke off. Gary caught her as the branch came scraping down. They were scared. The apple trees were their grandmother's best crop and it was forbidden to climb in the orchard. She helped him drag away the tree limb and they hoped no one would notice. That was Brenda's earliest recollection of Gary" : c'est le premier souvenir que Brenda, sa "cousine préférée", a gardé de Gary, le futur double meurtrier qui était là pour la rattraper quand elle est tombée et qui est là pour lui près de 30 ans plus tard, pour lui donner une nouvelle chance dans la sécurité de sa famille mormone craignant Dieu, après une vie passée en maison de redressement et en prison. Soit 1050 pages au long desquels l'interrogation ne se porte pas tant sur le fond mais sur le tour de force qu'entreprend Mailer, - traiter un fait divers relaté par les journaux du monde entier, celui la première personne à être exécutée aux États-Unis depuis une décennie -, et parvenir à s'affranchir de sa tendance à la grandiloquence et à la digression permanente.

On a souvent retenu un passage, celui du monologue intérieur que Mailer imagine dans la tête de Brenda : "Brenda felt as if she could pick up the quiver in each bright colour that Gary was studying on the jukebox. He looked close to being dazzled by the revolving red, blue and gold light show on the electronic screen of the cigarette console. He was so involved it drew her into his mood..."

À l'instar d'Oswald's Tale (1995), le récit de Mailer sur l'assassin du président Kennedy, Lee Harvey Oswald, "The Executioner's Song" est divisé en deux parties de longueur égale. La première, "Western Voices", est une restitution directe de l'histoire du meurtre, depuis le jour d'avril 1976 où Gary Gilmore a été libéré du pénitencier américain de Marion, dans l'Illinois, jusqu'au matin, neuf mois plus tard, où il a été exécuté par quatre balles tirées dans le cœur à la prison d'État de l'Utah, à Point of the Mountain, dans l'Utah. Mailer reprend ici, mais dans un style plus rugueux, la technique de Truman Capote - (l'inimitié de Capote à l'égard de Mailer est bien connue: Capote, avait passé six mois à interroger "ses" tueurs, les entretenant avec des bandes dessinées et des biscuits, Mailer n'avait même pas été dans la même chambre d'exécution que Gary Gilmore...) - , la fameuse méthode de "saturation reporting" basée sur les rapports de police, les transcriptions de procès, les entretiens enregistrés avec les amis et la famille, etc. La deuxième partie, "Eastern Voices", fait voler en éclat le récit de la première tant la densité des détails et la nature profondément intime de beaucoup de ce qui est révélé sont importantes, ces voix sont celles d'avocats, de procureurs, de présentateurs de télévision, de reporters, de "media monkeys" ("There were going to be a lot of monkeys in that zoo")...

Tom Wolfe (1931) est de ceux qui, pour rendre compte de ces fameuses "Swinging Sixties" adaptent au reportage les techniques du roman alors centrée sur le "stream of consciousness" : le reporter entraîne dans l'écriture de l'évènement non seulement sa vie privée, mais plus encore son intériorité, les frontières de la neutralité tombent, ce qu'il ressent participe directement à ce qu'il observe, aux interviews qu'il réalise, aux retranscriptions qu'il effectue, et ce sans rupture de langage, avec ses propres mots...

C'est à partir de 1965 qu'il publie ses "The Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby" prises sur le vif. Et c'est d'un ton acerbe que "Radical Chic and Mau-Mauing the Flak Catchers" (1970) retranscrit la fameuse réception de soutien aux Panthères noires donnée dans un somptueux hotel de Park Avenue à Manhattan...

The New Yorker, Rolling Stone, The Atlantic Monthly, Esquire ouvrent leurs colones à toute une génération de nouveaux talents : Tom Wolfe, Truman Capote, Hunter S. Thompson, Norman Mailer. Aux côtés de Wolfe, Gay Talese (1932), écrit une série d'articles relative au New-York insolite dans Esquire et un reportage sur une famille de la mafia, "Honor Thy Father". Jimmy Breslin (1930), chroniqueur au Herald Tribune, se spécialise dans les personnages excentriques. Hunter S.Thompson (1939) est laissé à demi-mort apès un reportage sur "Hell's Angels : The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gang" (1966). Truman Capote et Norman Mailer font partie de cette mouvance : le débarquement sur la Lune par Norman Mailer (A Fire on the Moon, 1969, Life) est un chef d'oeuvre du genre.

"THAT'S GOOD THINKING THERE, COOL BREEZE, COOL BREEZE is a kid with three or four days'beard sitting next to me on the stamped metal bottom of the open back part of a pickup truck. Bouncing along. Dipping and rising and rolling on these rotten springs like a boat. Out the back of the truck the city of San Francisco is bouncing down the hill, all those endless staggers of bay windows, slums with a view, bouncing and streaming down the hill. One after another, electric signs with neon martini glasses lit up on them, the San Francisco symbol of "bar"—thousands of neon-magenta martini glasses bouncing and streaming down the hill, and beneath them hundreds, thousands of people wheeling around to look at this freaking crazed truck we're in, their white faces erupting from their lapels like marshmallows—streaming and bouncing down the hill—and God knows they've got plenty to look at."

Tom Wolfe avait publié en 1966 un recueil d'articles de journaux et de magazines qui fut un best-seller aux États-Unis et avait suscité l'enthousiasme de la critique et de nombreux imitateurs de ce côté-ci de l'Atlantique, "The Kandy Kolored Tangerine Flake Streamline Baby". En 1969, "The Electric Kool-Aid Acid Test" est son premier livre, devenu tout autant best-seller en Amérique. Il y parle de Ken Kesey, l'écrivain américain, auteur du roman inspiré du peyotl et de la pièce de théâtre de Broadway "One Flew Over the Cuckoo's Nest", qui, alors qu'il menait une vie de bohème en banlieue à Stanford, en Californie, s'était porté volontaire pour 75 dollars par jour afin de servir de sujet expérimental pour des drogues "psychomimetic", découvrant que le LSD lui permettait de "see into people". Nous étions en 1959, et l'expérience du LSD, de la mescaline, du peyotl, de l'IT-290 semblaient à Kesey ouvrir les portes cachées de l'esprit. Le voici abandonnant l'écriture pour répandre la bonne parole psychédéliques. En 1963, avec l'argent de sa pièce de théâtre à Broadway, il achète une nouvelle maison à La Honda, en Californie, et invite ses amis à venir explorer ses "découvertes", une communauté de LSD (the Merry Pranksters) se forme. En 1964, il achète un bus, le peint en jaune et orange, bleu et rouge, l'appelle "Furthur", et part vers l'Exposition universelle de New York à bord duquel il boit du jus d'orange additionné de LSD (acide) (Kool-Aid), et filme pendant 40 heures ce qu'il fait à travers l'Arizona, le Texas et le Sud profond. Voici l'aventure et d'autres semblables qui font l'objet du livre de Wolfe. Ce que l'on retenu, et ce dont Wolfe parle, c'est de la manière fondamentale dont la société américaine a changé au milieu des années 1960. Personne auparavant n'avait tenté d'expliquer aussi complètement le pourquoi et le comment des hallucinogènes avec un tel art et un tel souci du détail et de ses connotations sociales, et artistiques (ainsi décrit-il le mutation soudaine de la musique des Beatles qui vont tout simplement absorber la musique acid rock californienne)...

"The Bonfire of the Vanities" (1988)

Roman-fleuve ambitieux pour la première incursion de Tom Wolfe hors de l'univers du journalisme pour une mise en examen débridée des excès du capitalisme du Wall Street des années 1980 : le roman est d'abord paru en feuilleton dans le magazine Rolling Stone. Le protagoniste central, Sherman McCoyv, est un banquier d'affaires qui possède un appartement de quatorze pièces sur Park Avenue, une femme et des enfants, une maîtresse, Maria Ruskin, et une estime de soi si grande qu'il ignore toutes réalités du haut de son perchoir lucratif de Wall Street. "Il était de cette race, explique Tom Wolfe, dont le destin naturel était d'avoir ce qu'ils voulaient" (He was of that breed whose natural destiny it was . . . to have what they wanted!). Sherman évolue dans des cercles restreints mais suffisamment brillants pour créer l'illusion qu'il est, comme il aime à le dire, un "maître de l'univers" (a Master of the Universe). Jusqu'au jour où, après être allé chercher sa maîtresse à l'aéroport, il prend un mauvais virage dans le Bronx, et où la peur et le destin propulsent sa Mercedes dans un accident qui lui coûtera son univers. Impliqué dans un accident de voiture dans le sud du Bronx après avoir renversé deux jeunes hommes de couleur, dont l'un, Henry Lamb, est mortellement blessé. Et c'est alors qu'entrent en scène le révérend Reggie Bacon, leader du ghetto noir, le journaliste plus que contestable Peter Fallow, l'assistant du procureur Larry Kramer et l'ambitieux procureur Abe Weiss, tous des exemples vivants et parlants des sept péchés capitaux, tous n'ayant qu'une idée en tête, provoquer la chute de Sherman, tous décrits sans concession dans leur petites tranches de vie parfaitement vénales. Il n'y aura aucun vainqueur sur le plan moral et Wolfe suggère avec cynisme que le système légal et politique de la ville et les médias sont tous complices dans les structures d'une guerre des classes et de races omniprésnte. La conversion posthume de Lamb en un "élève modèle" idéalisé, par exemple, découle des ambitions de carrière du journaliste Peter Fallow, qui gagne célébrité, fortune et un Pulitzer pour son reportage sur l'accident. Sa description minutieuse des appartements de Park Avenue, le dédale des rues du Bronx où se perd un Sherman affolé, la voix traînante de Maria et les accents passionnés de l'activiste des droits afro-américains basé à Harlem, le révérend Bacon, traduisent tous les contrastes de la ville de New York avec beaucoup d'authenticité. Il n'y a peut-être pas de profondeur psychologique ici, mais c'est en partie le sujet même de l'auteur. Cette ville regorge de conflits larvés tant ethniques que de classe, tous motivés par le seul désir de s'enrichir rapidement. lci, l'argent, le sexe et le pouvoir règnent sur presque tout le monde....

"The Bonfire of the Vanities " - Une adaptation cinématographique fut réalisée en 1990 par Brian De Palma, avec Tom Hanks, Bruce Willis, Melanie Griffith, Kim Cattrall, et Morgan Freeman...

Jerzy Kosinski (1933-1991)

Né à Lodz, séparé de ses parents peu avant l'invasion de la Pologne par les nazis, Jerzy Kosinski poursuit des études de sociologie et gagne les Etats-Unis

en 1957. "The Painted Bird" (1965) est son premier roman et le début de sa notoriété. Un oiseleur peint un jour un oiseau de toutes les couleurs et le lâche dans le ciel: l'enfant qui l'aide à

cela assiste au massacre de cet oiseau par tous les autres oiseaux. Une autre image est décrite en parallèle : l'admiration de l'enfant pour le premier officier SS qu'il rencontre, avec sa tête

de mort sur la casquette. Désormais, l'enfant ne ne va connaître qu'exclusion et violence, pour n'aboutir au bout du chemin qu'à cette conclusion: au mal, on ne peut qu'opposer le mal, et

l'enfant, disloqué, se replie sur sur ce qu'il y a de plus dur en lui. Le roman suivant, "Steps" (1968) poursuit la même vision cruelle de l'existence, il faut autant qu'il est possible offrir le

moins de surface, le moins d'épiderme possible, à l'emprise du mal. Kosinski plonge alors dans la vie américaine, avec "Being There" (1971) qui dénonce la tyrannie insidieuse des médias sous les

traits de Chance, le jardinier illettré qui ne connaît le monde qu'à travers la télévision, enfin "Cockpit" (1975) et "Blind Date" (1977) qui mettent en scène pornographie et violence

gratuite....

"L'oiseau Bariolé" (The Painted Bird, 1965)

"D'abord les oiseaux demeuraient stupéfaits, tandis que le phénix s'ébattait parmi eux, tentant vainement de les convaincre qu'il était l'un des leurs. Mais

eux, déconcertés par ses vives couleurs, l'examinaient avec méfiance, et bientôt, l'un après l'autre, ils passaient à l'attaque, lui arrachant à coups de becs ses plumes multicolores..." -

Autobiographie ou pas, la controverse a existé, le récit poignant, transfigurées par la frayeur, d'un petit enfant, témoin et victime de l'horrible épopée qui ensanglanta l'Europe a

fortement marqué les esprits en son temps. L'acharnement de cet enfant qui réussit à survivre dans une région arriérée de Pologne, sauvage à l'extrême (cf . les viols et le meurtre de Ludmilla

l'Idiote), une violence native dans laquelle vient se fondre celle des envahisseurs, les Nazis, et où le simple fait qu'il ait les yeux et les cheveux noirs constitue pour lui une inexpiable

malédiction, restera parmi les quelques documents essentiels qu'aura laissé la tragédie de la Seconde Guerre mondiale...

".. Je m'éveillai en sursaut, surpris par des voix gutturales qui venaient de tous les côtés à la fois: les Allemands cernaient le champ. Je

m'aplatis contre le sol. A mesure que les soldats avançaient, le craquement des épis de blé s'amplifiait. Pour un peu, ils m'auraient marché dessus. Ils braquèrent leurs fusils sur moi. Je me

levai et ils armèrent, le doigt sur la détente. Il étaient deux, tout jeunes, dans leur uniforme vert. Le plus grand m'attrapa par l'oreille, ils s'esclaffèrent, en échangeant des plaisanteries à

mon sujet. Je compris qu'ils me demandaient si j'étais bohémien ou juif. Je secouai la tête, ce qui parut les amuser davantage. Puis ils me ramenèrent vers le village. Je marchais devant, ils me

suivaient en riant. En arrivant sur la grand-route, j'aperçus des paysans terrorisés qui nous épiaient par les fenêtres. Dès qu'ils m'eurent reconnu, ils s'éclipsèrent. Au milieu du village,

étaient arrêtés deux gros camions bruns. Des soldats débraillés tournaient autour, en vidant des cannettes de bière. D'autres revenaient des champs, posaient leurs fusils et s'asseyaient contre

les véhicules. Quelques-uns m'entourèrent. Ils me montraient du doigt, tour à tour amusés et graves. L'un deux s'avança, se pencha vers moi, et m'adressa un sourire chaleureux. J'allais rendre

son sourire, quand soudain il m'envoya un violent coup de poing dans l'estomac. J'en perdis le souffle et tombai à la renverse, en gémissant, à la grande joie de tous. Un officier sortit d'une

cabane voisine et s'approcha de nous. Les soldats rectifièrent la position. Je me relevai, et me trouvai seul au milieu de leur cercle. L'officier me dévisagea froidement et lança un ordre.

Aussitôt, deux soldats me saisirent par les bras et me traînèrent jusqu'à la cabane. Au centre de la pièce, dans la pénombre, j'aperçus un homme étendu. Il était petit et maigre. Ses cheveux

noirs, embroussaillés, lui cachaient le front; un coup de baïonnette lui avait fendu le visage. On lui avait lié les mains dans le dos et une profonde blessure saignait à travers la manche de sa

veste. Je m'accroupis dans un coin. L'homme fixait sur moi ses yeux noirs et brillants. Ils semblaient jaillir de dessous ses épais sourcils. Ils me terrifiaient. Je détournai mon regard.

Au-dehors, les moteurs tournaient. On entendait des bruits de bottes. Les soldats traînèrent le blessé dehors, et le poussèrent sur le siège d'une cariole. Ses phalanges brisées pendaient au bout

de ses bras, comme celle d'une marionnette. On me fit asseoir derrière lui, dos à dos...."

"Being There" (1971, Bienvenue Mister Chance)

Conte allégorique, adapté cinématographiquement par Hal Ashby, en 1979, avec Peter Sellers dans le rôle de Chance, un jardinier quinquagénaire, aussi naïf

que simple et dont l'expérience du monde se limite à son jardin ("It was safe and secure in the garden, which was separated from the street by a high, red brick wall") et à ce qu'il a vu à la

télévision : la mort de son employeur et un accident d'automobile le précipitent dans la haute société, il va s'y frayer un chemin fort de son expérience de jardinier et de consommateur de

télévision, s'imposer dans les médias, les talk-show, et devenir le grand inspirateur du président américain.... "In the garden, growth has it seasons. First comes spring and summer, but then

we have fall and winter. And then we get spring and summer again..."

".. Il se leva tôt, comme à l'accoutumée, prit le petit déjeuner que la bonne avait déposé devant sa porte, et alla dans le jardin. Il examina le sol sous les plantes, inspecta les fleurs, enleva des feuilles mortes et tailla les buissons. Tout était en ordre. Il avait plu dans le courant de la nuit et nombre de bourgeons nouveaux apparaissaient. Il s'assit et somnola au soleil.

Tant qu'on ne regardait pas les gens, ils n'existaient pas. Ils commençaient à vivre, comme à la télévision, quand on posait les yeux sur eux. Alors, et alors seulement, ils pouvaient venir se fixer dans l'esprit avant d'en être chassés par de nouvelles images, comme à la télévision. La même chose était vraie pour lui. En le regardant, d'autres pouvaient préciser ses contours, l'ouvrir et le déplier; ne pas être vu équivalait à se fondre dans le flou, à disparaître. Peut-être perdait-il beaucoup en se contentant de regarder les autres à la télévision sans être vu d'eux. Il était heureux à l'idée que maintenant, après la mort du vieil Homme, il allait être vu par des gens qui, jusque-là, avaient ignoré son existence..."

Les Etats-Unis entrent dans les années 1960 après avoir quitté une décennie, à l'issu de laquelle Dwight "Ike" Eisenhower s'était montré un président parfaitement conservateur et très apprécié, et alors que des émissions de télévision comme "Leave it to Beaver" et "Father Knows Best" illustraient l'importance dans la culture tant politique que populaire du bonheur familial. Pour de nombreux Américains, ce bonheur se mesure à la possession d'une maison, d'une voiture, d'enfants et d'un chien. Edward Albee, grand admirateur de Beckett, pense tout autrement, une réalité plus brutale se dissimule derrière ces jeux de réprésentation lénifiants. Né à Washington D.C. le 12 mars 1928, Albee a été adopté par une famille aisée de Larchmont, une banlieue aisée de New York représentative de cette scène sociale riche et compétitive, dont sa mère, en particulier, faisait partie intégrante. À l'âge de vingt ans, après des années d'études coûteuses dans des établissements prestigieux, Albee s'installe dans le Greenwich Village de New York pour rejoindre la scène artistique d'avant-garde. Sa première pièce, "The Zoo Story", est jouée en 1959, rencontre un beau succès et lance sa carrière. "Who's Afraid of Virginia Woolf ?" sera jouée pour la première fois à New York en 1962, et la pièce produira une véritable révélation au seuil de ces années 60 ...

"Qui a peur de Virginia Woolf ?" (Who's Afraid of Virginia Woolf?),

une pièce d'Edward Albee (1928-2016), montée à Broadway en 1962,

et adaptée au cinéma par Mike Nichols (1966), avec Elizabeth Taylor, Richard Burton...

Martha: I looked at you tonight and you weren't there... And I'm gonna howl it out, and I'm not gonna give a damn what I do and I'm gonna make the biggest god-damn explosion you've ever heard.

George: Try and I'll beat you at your own game.

Martha: Is that a threat George, huh?

George: It's a threat, Martha.

Martha: You're gonna get it, baby.

George: Be careful Martha. I'll rip you to pieces.

Martha: You're not man enough. You haven't the guts.

George: Total war

Martha: Total.

"Qui a peur de Virginia Woolf ?" se déroule sur le campus d'une petite université de la Nouvelle-Angleterre et s'ouvre sur les personnages principaux, George et Martha, qui rentrent d'une fête chez le père de cette dernière. Tout en s'aimant profondément, mélange complexe d'amour et de haine, la vie les a transformé en personnages désabusés et cyniques pour lesquels le mariage n'est désormais qu'un lutte acharnée les opposant en permanence. Dans le premier acte, "Fun and Games", un soir, Martha et George se livrent à un véritable jeu dramatique d'humiliation réciproque, et un jeune couple, Honey et Nick, lui travaillant dans le département de biologie, se retrouve au centre de cet affrontement sans concession. Dans le deuxième acte, "Walpurgisnacht", sous l'emprise de l'alcool, ces jeux montent d'un cran dans la cruauté psychologique, la soirée tourne au cauchemar. George et Martha en viennent à utiliser Honey et Nick pour les contraindre à se révéler tels qu'ils sont, tentant de les forcer à révéler leurs secrets et leur véritable personnalité. Dans le dernier acte, "L'exorcisme", les secrets de chacun ont été révélés et purgés. Honey et Nick rentrent chez eux, laissant Martha et George tenter de reconstruire leur mariage brisé....