- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- Welty

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Heller - Toole

- Naipaul

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

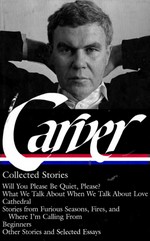

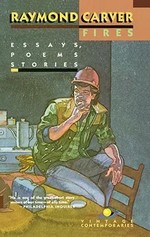

"Dirty Realism" - Raymond Carver (1938-1988), "Will you please be quiet, please?" (1963-1976), "Cathedral" (1983, Les Vitamines du bonheur ), "Short Cuts: Selected Stories" (1993) - ...

Last Update : 09/09/2017

Minimalism or “dirty realism - Raymond Carver est souvent présenté comme l'auteur de fiction le plus influent des années 1970. Ses drames d'une vie ordinaire, minée par la solitude, le désespoir et les relations troubles ont redonné vie à la nouvelle américaine des années 1970 et 1980. Dans des recueils tels que "Will You Please Be Quiet, Please?" et "What We Talk About When We Talk About Love" (1981), ses personnages autodestructeurs sont des perdants de la vie, et son style, influencé par Hemingway et Samuel Beckett, épuré et plat mais puissamment suggestif. Ses histoires sont considérées comme des exemples d’une nouvelle école de la fiction américaine connue sous le nom de minimalisme ou de « réalisme sale », un mouvement dans lequel on retrouve Frederick Barthelme, Mary Robison et Amy Hempel, mais inspirant d'autres écrivains talentueux tels que Richard Ford (Rock Springs,1987), Russell Banks (Continental Drift, 1984; Affliction, 1989), Tobias Wolff (The Barracks Thief, 1984; This Boy's Life, 1989), jusqu'à Robert Stone (Dog Soldiers, 1974; A Flag for Sunrise, 1981). Dans des livres tels que "Cathedral" et les contes ultérieurs inclus dans le recueil d’histoires "Where I’m Calling From", Carver s’est révélé être un écrivain plus expansif que dans les livres publiés précédemment, affichant des sympathies tchékhoves envers ses personnages et s’appuyant moins sur les effets elliptiques.

Héritiers de la Beat Generation (Bukowski), les "Dirty Realists" (ou "Dirty Realism") désignent un mouvement littéraire américain des années 1970-1980, caractérisé par des récits courts, dépouillés et centrés sur la vie quotidienne de personnages souvent marginalisés ou issus des classes populaires : le terme fut popularisé par l'écrivain Bill Buford dans un essai de 1983 (Granta), décrivant une écriture brute, sans fioritures, ancrée dans le concret ...

On associe les auteurs suivants à ce mouvement,

- Raymond Carver - "Cathedral" (1983, Les Vitamines du bonheur )

- Richard Ford - "Rock Springs" (1987)

- Tobias Wolff - "Back in the World" (1985)

- Ann Beattie - "Chilly Scenes of Winter" (1976)

- Jayne Anne Phillips - "Black Tickets" (1979)

Le Dirty Realism se distingue par son focus sur les détails sordides ou banals, évitant les grandes intrigues pour capturer des moments de vie ordinaire avec une intensité presque poétique. Ce mouvement a influencé des écrivains contemporains comme Denis Johnson ou Ottessa Moshfegh.

L'œuvre de l`écrivain américain Raymond Carver est constituée pour l'essentieI de nouvelles, parues dans divers recueils, "Tais-toi, je t`en prie" (Will You Please Be Quiet, Please?, 1976), "Parlez-moi d`amour" (What We Talk about when We Talk about Love, 1982), "Les Vitamines du bonheur" (Cathedral, 1984), "Les Trois Roses jaunes"(Elephant, 1988). Les nouvelles de Raymond Carver sont très autobiographiques : ce sont des variations, nombreuses, sur les misères de son existence. Chacune est "une tragédie de plus dans une longue suite de tragédies de bas étage". Ce ne sont que chômeurs à la dérive, serveuses de restaurant pitoyables, paumés insomniaques, rencontres insatisfaisantes sinon avortées, quand ce n`est pas une histoire de péquenots bourrés de bière qui font passer un sale quart d'heure à deux filles de hasard - car l'alcool fait ici beaucoup de ravages.

"Mon mariage venait de capoter et j'étais sans travail (Cours du soir); "Ce soir-là, en rentrant du travail, Maxine, la femme de L. D., demanda à son mari de fiche le camp; il était saoul une fois de plus et il injuriait Rae, leur fille de quinze ans" (Un dernier mot) .... Comment Carver, dans ce contexte d'histoires si déprimantes, a-t-il pu recueillir un tel succès auprès des lecteurs?

C`est que, d'abord, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, chez Carver, si tout va mal, on essaie quand même d'arranger les choses. Carver n`est pas à proprement parler un pessimiste : "Aujourd'hui je n'ai plus foi en rien. Je ne me plains pas : je constate, c`est tout. Je n'ai plus devant moi que le néant. Et il faut que je me débrouille avec ça. Plus de destin. Juste un enchaînement de petits faits qui n'ont d'autre sens que celui qu`on veut bien leur donner. Une vie machinale. sans objet. La vie de tout le monde" (« Menudo ››).

Les personnages de Carver ne se battent jamais, sachant qu'ils ont affaire à plus fort qu`eux. Et, d`une certaine façon, c`est un monde "religieux", mais sans dieu ni transcendance. Dans leur genre, ces personnages sont des "sages", ils ne se révoltent guère non plus. Sans doute sont-ils partiellement des victimes de la société, mais la société, chez Carver, semble totalement insignifiante. Et la classe sociale ne compte même pas tant que cela. Car ce ne sont jamais que des situations, rien que des situations, où l'antihéroïsme est absolu parce que les personnages ont pris totalement leur parti de l`inévitable absolu du destin. Et une absence aussi absolue d'absolu est encore un absolu. La dimension sociale, là-dedans, est le parent pauvre, mais il y a l`écriture. Carver est moins elliptique que laconique, dira-t-on, reflet du flegme qu'il semblait personnellement posséder, il reste toujours très légèrement en deçà. Nulle part mieux que dans son chef-d'œuvre, "Les Trois Roses jaunes", Carver n`a mieux maîtrisé son écriture, arrivant à transmettre dans ces pages quelque chose d`indicible. ...

Raymond Carver (1938-1988)

Né à Clatskanie (Oregon), dans un milieu pauvre, celui des bûcherons et des pêcheurs de la côte nord du Pacifique, Carver occupe divers emplois (pompiste, veilleur de nuit, chauffeur de poids lourds, concierge dans un hôpital). Ayant déménagé en Californie, Raymond Carver prend des cours de création littéraire avec le romancier John Gardner, spécialiste britannique du monde d'espionnage réaliste, au Chico State College (California State University, Chico) en 1958. et se tourne désormais irrémédiablement vers l'écriture. Mais il lui faudra attendre 1968 et le bon vouloir de Gordon Lish, - l'éditeur de Barry Hannah, Amy Hempel, Rick Bass, et Richard Ford -, pour qu'une de ses nouvelles soit publié dans le magazine Esquire, puis un premier recueil. Jusque-là, le futur écrivain qui sera classé par la critique littéraire dans les catégories de "minimalism” ou de “dirty realism", vit et boit au crochet de la belle, très jeune et possessive Maryann Burk qu'il a épousé en 1957 : elle était enceinte, avait à peine dix-sept ans, lui dix-neuf ans. Ray et Maryann restèrent marriés 25 années, années durant lesquelles il produisit la plus grande part de son oeuvre. C'est à partir de 1976, l'année de "Will you please be quiet, please?", que sa notoriété ne cessera de croître et qu'il rencontre, l'année suivante la poétesseTess Gallagher (1943), qui devient sa deuxième compagne. Carver meurt finalement en 1988 d’un cancer du poumon à l’âge de 50 ans...

De son vivant, Raymond Carver a publié plusieurs recueils de nouvelles, dont "Will You Be Quiet, Please?" (1976) , "What We Talk About When We Talk About Love" (1981), "Cathedral" (1984) et "Where I’m Calling From" (1988). Laconiques, ces histoires rappellent à certains critiques le travail d’Hemingway dans la façon dont l’écrivain utilise l’omission, les espaces entre les mots pour saisir des sentiments évanescents, insaisissables. Ils ressemblent aussi aux premières nouvelles d’Hemingway en particulier, dans leur stoïcisme tranquille, leur attachement aux surfaces austères et aux rituels simples de la vie quotidienne. Ce qui est remarquable dans les histoires de Carver, c’est la façon dont elles peuvent combiner la lassitude avec l’émerveillement, la reconnaissance de la dureté et de la cruauté de la vie, en particulier pour les pauvres, avec un moment occasionnel de soulagement, de révélation, de conscience de la possibilité.

Ainsi, dans une histoire intitulée « A Small, Good Thing », un petit garçon est tué dans un accident de la route juste avant son anniversaire. Le gâteau commandé pour la fête d’anniversaire n’est naturellement pas ramassé par les parents. Le boulanger, ne connaissant pas la raison de ce qui s'est passé, est en colère et commence une série d’appels téléphoniques improvisés, pour n'avouer, en fin de compte, qu'il n'est qu'un boulanger, qu'il est désolé, « Manger est une petite chose, une bonne chose dans un moment comme celui-ci » (Eating is a small, good thing in a time like this), dit-il à la mère et au père du garçon décédé. Ce n’est pas beaucoup, c'est presque rien dans un monde sombre, mais ce n’est pas rien. Les trois vont s’assoir ensemble dans l’endroit propre et bien éclairé de la boulangerie, mangeant et parlant, et les parents, concluera l’histoire, « n’ont pas pensé à partir » (did not think of leaving)...

"Will you please be quiet, please?" (1963-1976, Tais-toi, je t'en prie)

Recueil de vingt-deux nouvelles écrites de 1960 à 1974, "The Father", "The Ducks", "What Do You Do in San Francisco?", "Will You Please Be Quiet, Please?", "The Student's Wife", "Sixty Acres", "How About This?", "Signals", "Jerry and Molly and Sam", "Neighbors", "Fat", "Night School", "The Idea", "Why, Honey?", "Nobody Said Anything", "Are You a Doctor?", "What Is It?" ("Are These Actual Miles?"), "What's In Alaska?", "Bicycles, Muscles, Cigarettes", "They're Not Your Husband", "Put Yourself in My Shoes", "Collectors".

They're Not Your Husband

EARL OBER was between jobs as a salesman. But Doreen, his wife, had gone to work nights as a waitress at a twentyfour-hour coffee shop at the edge oftown. One night, when he was drinking, Earl decided to stop by the coffee shop and have something to eat. He wanted to see where Doreen worked, and he wanted to see ifhe could order something on the house.

He sat at the counter and studied the menu.

"What are you doing here?" Doreen said when she saw him sitting there.

She handed over an order to the cook. "What are you going to order, Earl?" she said. "The kids okay?"

"They're fine," Earl said. "I'll have coffee and one of those Number Two sandwiches."

Doreen wrote it down.

"Any chance of, you know?" he said to her and winked.

"No," she said. "Don't talk to me now. I'm busy."

Earl drank his coffee and waited for the sandwich. Two men in business suits, their ties undone, their collars open, sat down next to him and asked for coffee. As Doreen walked away with the coffeepot, one of the men said to the other, "Look at the ass on that. I don't believe it."

The other man laughed. "I've seen better," he said.

"That's what I mean," the first man said. "But some jokers like their quim fat."

"Not me," the other man said.

"Not me, neither," the first man said. "That's what I was saying."

Doreen put the sandwich in front of Earl. Around the sandwich there were French fries, coleslaw, dill pickle.

"Anything else?" she said. "A glass of milk?"

He didn't say anything. He shook his head when she kept standing there.

"I'll get you more coffee," she said.

She came back with the pot and poured coffee for him and for the two men. Then she picked up a dish and turned to get some ice cream. She reached down into the container and with the dipper began to scoop up the ice cream. The white skirt yanked against her hips and crawled up her legs. What showed was girdle, and it was pink, thighs that were rumpled and gray and a little hairy, and veins that spread in a berserk display.

The two men sitting beside Earl exchanged looks. One of them raised his eyebrows. The other man grinned and kept looking at Doreen over his cup as she spooned chocolate syrup

over the ice cream. When she began shaking the can of whipped cream, Earl got up, leaving his food, and headed for the door. He heard her call his name, but he kept going....

"EARL OBER, représentant de son métier, était momentanément sans emploi mais Doreen, sa femme, avait trouvé une place de serveuse dans l'équípe du soir d'une cafétéria des faubourgs où l'on pratiquait les trois-huit. Un soir qu'il buvait, Earl décida de passer à la cafétéria pour manger un morceau. Il voulait voir l'endroit où Doreen travaillait, voir aussi s'il pourrait s'envoyer quelque chose aux frais de la princesse. Il s'installa au comptoir et étudia la carte.

- Tiens, qu'est-ce que tu fais là? dit Doreen en l'apercevant.

Elle fit passer une commande au cuistot.

- Qu'est-ce que tu vas prendre, Earl? dit-elle. Comment vont les enfants?

- Ils vont bien, dit Earl. Donne-moi un café et un de ces sandwichs "numéro deux".

Doreen nota cela sur son carnet.

- Il n'y a pas moyen de... tu vois? fit Earl en lui adressant un clin d'œil.

- Non, dit-elle. Me parle pas maintenant, j'ai à faire.

Earl but son café en attendant le sandwich. Deux types en complet-veston, le col ouvert et la cravate desserrée, s'assirent à côté de lui et demandèrent du café. Au moment où Doreen s'éloignait, la cafetière à la main, l'un des deux types s'exclama :

- Vise-moi un peu cette paire de miches! C'est pas croyable!

L'autre se mit à rire.

- J'ai vu mieux, fit-il.

- C'est ce que je voulais dire, dit le premier. Mais t'as des gars, ils aiment leurs chagattes bien grasses.

- Pas moi, dit l'autre.

- Moi non plus, dit le premier. C'est ce que je te disais.

Doreen servit son sandwich à Earl. Il était entouré d'une garniture de frites, de coleslaw et de concombres aigres-doux.

- Tu veux autre chose? dit-elle. Un verre de lait?

Il ne dit rien et, comme elle restait là, il secoua négativement la tête.

- Je vais te chercher du café, dit Doreen.

Elle revint avec la cafetière et, après avoir rempli la tasse d'Earl et celles de ses deux voisins, elle s'arma d'une coupelle et leur tourna le dos pour puiser de la glace. Elle plongea un bras dans le bac du congélateur et racla le fond avec le presse-boules. Sa jupe de nylon blanc remonta sur ses hanches, découvrant le bas d'une gaine rose, des cuisses grises, fripées, un peu velues et des veines qui formaient un entrelacs dément. Les deux types assis à côté d'Earl échangèrent des regards. L'un d'eux haussa les sourcils. L'autre, la bouche fendue par un sourire, continua à lorgner Doreen par-dessus sa tasse de café tandis qu'elle nappait la glace de sirop de chocolat. Lorsqu'elle se mit à secouer la bombe de chantilly, Earl se leva et se dirigea vers la porte en abandonnant son assiette intacte. Il l'entendit crier son nom, mais il ne s'arrêta pas.

" He checked on the children and then went to the other bedroom and took off his clothes. He pulled the covers up, closed his eyes, and allowed himself to think. The feeling started in his face and worked down into his stomach and legs. He opened his eyes and rolled his head back and forth on the pillow. Then he turned on his side and fell asleep.

In the morning, after she had sent the children off to school, Doreen came into the bedroom and raised the shade.

Earl was already awake.

"Look at yourself in the mirror," he said.

"What?" she said. "What are you talking about?"

"Just look at yourself in the mirror," he said.

"What am I supposed to see?" she said. But she looked in the mirror over the dresser and pushed the hair away from her shoulders.

"Well?" he said.

"Well, what?" she said.

"I hate to say anything," Earl said, "but I think you better give a diet some thought. I mean it. I'm serious. I think you could lose a few pounds. Don't get mad."

"What are you saying?" she said.

"Just what I said. I think you could lose a few pounds. A few pounds, anyway," he said.

"You never said anything before," she said. She raised her nightgown over her hips and turned to look at her stomach in the mirror.

"I never felt it was a problem before," he said. He tried to pick his words.

The nightgown still gathered around her waist, Doreen turned her back to the mirror and looked over her shoulder.

She raised one buttock in her hand and let it drop.

Earl closed his eyes. "Maybe I'm all wet," he said.

"I guess I could afford to lose. But it'd be hard," she said.

"You're right, it won't be easy," he said. "But I'll help."

"Maybe you're right," she said. She dropped her nightgown and looked at him and then she took her nightgown off.

They talked about diets. They talked about the protein diets, the vegetable-only diets, the grapefruit-juice diets. But they decided they didn't have the money to buy the steaks the

protein diet called for. And Doreen said she didn't care for all that many vegetables. And since she didn't like grapefruit juice that much, she didn't see how she could do that one, either.

"Okay, forget it," he said.

"No, you're right," she said. "I'll do something."

"What about exercises?" he said.

"I'm getting all the exercise I need down there," she said.

"Just quit eating," Earl said. "For a few days, anyway."

"All right," she said. "I'll try. For a few days I'll give it a try.

You've convinced me."

"I'm a closer," Earl said.

Après avoir jeté un œil sur les enfants, il gagna l'autre chambre et se déshabilla. Il se tira les couvertures jusqu'au menton, ferma les yeux et s'abandonna à ses pensées. La sensation naquit dans son visage et irradia peu à peu vers le ventre et les membres inférieurs. Il rouvrit les yeux et fit aller sa tête d'un côté à l'autre sur l'oreiller. Ensuite il se retourna sur le flanc et s'endormit.

Au matin, après qu'elle eut expédié les enfants à l'école, Doreen entra dans la chambre et releva le store. Earl était déjà réveillé.

- Regarde-toi dans la glace, lui dit-il.

- Hein? fit Doreen. Qu'est-ce que tu racontes?

- Regarde-toi dans la glace, c'est tout.

- Qu'est-ce que je suis censée y voir?

Mais elle se campa devant le miroir de la coiffeuse et repoussa les cheveux qui lui tombaient sur les épaules.

- Alors? dit Earl.

- Quoi, alors?

- Ça m'embête de te dire ça, mais je trouve que tu devrais songer à te mettre au régime. Sérieusement. Je ne plaisante pas. Je trouve que tu devrais perdre quelques kilos. Ne te fâche pas.

- Qu'est-ce que tu veux dire?

- Rien d'autre que ce que je viens de dire. Je trouve que tu devrais perdre quelques kilos. Maigrir un peu.

- Tu ne m'as jamais fait aucune remarque, dit-elle. Elle releva sa chemise de nuit au-dessus de ses hanches et se mit de profil pour regarder son ventre dans la glace.

- Ça ne m'avait jamais gêné jusqu'à présent, dit Earl en pesant soigneusement ses mots.

Sa chemise de nuit toujours retroussée à la taille, Doreen tourna le dos à la glace et regarda pardessus son épaule. Elle s'empoigna une fesse, la souleva, la laissa retomber.

Earl ferma les yeux.

- Peut-être que je me goure, dit-il.

- Non, c'est vrai que je pourrais perdre un peu de poids. Mais ça n'irait pas sans mal.

- Ça va être dur, d'accord. Mais je t'aiderai.

- Tu dois avoir raison, dit-elle.

Elle laissa retomber la chemise de nuit, regarda Earl puis se la fit passer par-dessus la tête. Ils discutèrent de différents régimes - régime hautes protéines, régime végétarien, régime au jus de pamplemousse. Mais ils conclurent qu'ils n'avaient pas de quoi payer les steaks nécessaires au régime hautes protéines, et Doreen déclara qu'elle ne raffolait pas des légumes au point de ne manger que ça. Et comme elle n'était guère portée non plus sur le jus de pamplemousse, elle se voyait mal en avalant des litres.

- Bon, n'en parlons plus, dit Earl.

- Non, tu as raison. Il faut que je fasse quelque chose.

- Et si tu faisais de la gymnastique?

- La gymnastique, j'en fais bien assez au boulot.

- Eh bien, tu n'as qu'à jeûner. Rester quelques jours sans manger.

- Bon. Je vais essayer. Au moins pendant quelques jours. Tu m'as convaincue.

- J'ai toujours su arracher une vente, dit Earl.

Après avoir calculé ce qui leur restait en banque, il se rendit dans un magasin à prix cassés et fit l'acquisition d'un pèse-personne. Quand la vendeuse encaissa son achat, il suivit ses gestes d'un œil appréciateur. Dès son retour, il fit ôter tous ses vêtements à Doreen et la fit monter sur la balance..."

"Cathedral" (1983, Les Vitamines du bonheur )

Douze histoires qui, chacune à leur manière, révèlent la présence latente ou l'intrusion de terreurs dans des existences ordinaires. Avec une économie de moyens remarquable, Carver trace les lignes de force de la tragi-comédie qui habite chaque vie humaine, fût-elle la plus banale. Ouvriers, employés de bureau, chômeurs ou couples à la dérive, ses personnages accèdent malgré eux à une dimension héroïque. Carver met à nu la grandeur et la misère de ces destins, en préservant la part de mystère qui leur appartient en propre.

Un recueil qui marque une étape importante dans la littérature ...

- Avant "Cathedral", Carver était le maître du "minimalisme" littéraire, une écriture sèche, fragmentée, influencée par son éditeur Gordon Lish, qui taillait drastiquement ses textes (comme dans "What We Talk About When We Talk About Love", 1981). Mais avec "Cathedral", Carver reprend le contrôle sur sa prose en développant des textes plus ouverts, généreux, narratifs. Si le style reste simple, il gagne en profondeur émotionnelle et en empathie.

(D.T. Max, “The Unedited Raymond Carver” in The New York Times, 2007) ...

- Autre différence : jusque-là, la short fiction américaine postmoderne était souvent marquée par le cynisme, et c'est ici l’un des premiers textes où Carver explore la possibilité d’un changement intérieur : un homme ordinaire, jaloux et fermé d’esprit, accueille un aveugle, s'ouvre une nuit de conversation et de dessin partagé qui change sa perception du monde, et la fin se révèle ouverte, transcendante, presque mystique...

- Le regard de Carver a évolué sur cette Amérique invisible : Carver racontait la vie des classes moyennes ou populaires américaines comme des gens ordinaires, souvent en marge, nantis d'une vie domestique qui n'était que tensions conjugales, alcool, ennui, pauvreté. Dans "Cathedral", ces vies sont montrées avec dignité et ce dans une langue plus photographique que littéraire ...

"Cathedral" (La Cathédrale), la nouvelle éponyme et l’une des plus célèbres de Carver. Elle raconte la rencontre entre un narrateur sceptique et un ami aveugle de sa femme. Le moment où ils dessinent ensemble une cathédrale les yeux fermés est un symbole puissant de connexion humaine et de transcendance...

Le narrateur est un américain ordinaire, sans nom, un peu aigri, mal à l’aise vis-à-vis de ses émotions. Il raconte l’histoire à la première personne. Sa femme a invité Robert, un vieil ami aveugle, à passer la nuit chez eux après la mort de sa compagne.

Le narrateur exprime d’emblée son malaise à l’idée d’accueillir un aveugle, il se montre jaloux, sarcastique, et se moque de la façon dont sa femme et Robert se sont connus (elle a travaillé comme lectrice pour lui). On comprend la distance qui s'est instaurée dans le couple. Robert arrive, accompagné par un chauffeur de taxi. Contrairement aux attentes du narrateur, Robert est chaleureux, intelligent, curieux. Le narrateur se montre surpris par la facilité avec laquelle Robert s’adapte, même sans voir.

Tous trois partagent un repas, parlent, regardent la télévision (le narrateur guide Robert par la voix). Progressivement, les barrières s'estompent et le narrateur cesse de commenter intérieurement les moindres gestes de Robert. Il commence alors à l’écouter vraiment. Ils boivent, fument un joint. Et lorsqu'un documentaire sur les cathédrales gothiques européennes passe à la télévision, le narrateur tente d’expliquer ce qu’est une cathédrale à Robert… mais il se rend compte qu’il est incapable d’en donner une image claire.

C'est le moment de bascule : Robert demande au narrateur de dessiner une cathédrale, et lui propose de le faire ensemble, sur un bout de papier, la main de Robert posée sur celle du narrateur. Le narrateur ferme les yeux en dessinant, guidé par la voix et le toucher de Robert. Au-delà du langage, c'est une épiphanie silencieuse : une ouverture – non pas intellectuelle, mais sensorielle et émotionnelle. Il passe d’une existence repliée (symbolisée par sa télévision toujours allumée) à un moment de pure présence. Carver montre que la véritable "vision" n’a rien à voir avec les yeux, mais avec la capacité à se laisser toucher par l’inconnu...

"A Small, Good Thing" (Une petite chose qui fait du bien)

The Bath" (publiée en 1981 dans "What We Talk About When We Talk About Love") était une nouvelle brève, froide et abrupte, typique du "minimalisme" carvérien. Elle racontait l’accident d’un enfant, Scotty, et l’attente angoissante de ses parents, ponctuée par des appels téléphoniques mystérieux d’un boulanger. Dans "Cathedral", Carver reprend cette histoire sous le titre "A Small, Good Thing", mais l’allonge considérablement (passant de 5 à 30 pages) et en change radicalement le ton et la conclusion.

Avec "A Small, Good Thing", il donne une fin à son histoire, le boulanger, un temps perçu comme une figure menaçante, devient un être seul et repentant. Les parents, écrasés par le chagrin, trouvent une maigre consolation dans cet échange. Les personnages sont eux-mêmes humanisés : contrairement à "The Bath", où tout était suggéré, ici les émotions sont nommées (la colère, la douleur, la compassion) ...

"Where I’m Calling From" (D’où je t’appelle)

Une nouvelle sur la dépendance et la rédemption, située dans un centre de désintoxication. Carver, lui-même ancien alcoolique, y aborde avec une sobriété touchante les espoirs et les rechutes de ses personnages.

Le narrateur, dont le nom n’est jamais donné, est interné dans un centre de désintoxication (surnommé "Frank Martin’s"), où il tente de se sevrer de l’alcool. Il y rencontre J.P., un autre patient, avec qui il tisse une relation de camaraderie. J.P. est un homme doux, ancien ramoneur, dont la dépendance à l’alcool a ruiné son mariage. Le narrateur, quant à lui, est un habitué des cures : il a déjà tenté de se désintoxiquer, sans succès.

La nouvelle alterne entre les conversations entre les deux hommes (ils parlent de leurs vies, de leurs échecs, de leurs femmes), - le récit du passé de J.P., sa rencontre avec sa femme, Roxy, alors qu’il était tombé d’un toit lors d’un travail de ramonage, leur mariage, puis sa descente dans l’alcoolisme, qui a conduit Roxy à le quitter, - les réflexions du narrateur sur sa propre vie, sa relation tendue avec sa petite amie, qui l’a poussé à entrer en cure, son ex-femme, dont il est toujours séparé mais qu’il appelle parfois, ivre.

Le moment clé : vers la fin, le narrateur décide d’appeler sa petite amie depuis le téléphone du centre. Mais, au dernier moment, il compose plutôt le numéro de son ex-femme. Il ne parle pas, reste silencieux, écoutant simplement sa voix. Pourquoi ? Peut-être par peur, par culpabilité, ou parce qu’il réalise qu’il n’a rien à dire. Puis il raccroche et songe à appeler aussi Roxy, la femme de J.P., pour lui dire que J.P. va mieux. Mais il ne le fait pas.

La nouvelle se termine sur une image ambivalente : le narrateur regarde la cheminée (symbole du métier de J.P. et, métaphoriquement, d’un possible "nettoyage" intérieur). Il pense à l’avenir : Je vais attendre un peu avant de passer un autre coup de fil. Est-ce un signe de progrès ? Peut-être. Il semble avoir pris conscience de sa dépendance, mais rien n’est résolu.

"What We Talk About When We Talk About Love" (1981, Parlez-moi d'amour)

En apparence, rien ne se passe dans les histoires que raconte Carver, ou presque rien. Mais sous ce rien, sous l'incompréhension, le désœuvrement, la pauvreté, la maladie, sous l'acuité du regard de l'écrivain, se cache un simple sentiment : le malheur. Et le malheur s'hypertrophie chez lui en un univers romanesque. Ici un photographe sans mains ou un couple qui se déchire, là un homme qui perturbe la fête de Noël, un père qui n'arrive pas à parler à son fils, des limaces qui prolifèrent... Dans l'univers déchiqueté de l'Amérique moderne, Carver prélève les échantillons d'une humanité à la dérive. Il condense, il précipite chaque situation. Dès lors, il persiste juste dans ses nouvelles un petit décalage discret, comme un temps de retard pris sur la vie, un léger dérapage dans les rouages de l'existence ...

"What We Talk About When We Talk About Love"

L’amour est à la fois omniprésent et insaisissable, souvent laid, parfois touchant, jamais pur.

Le titre est devenu une référence, inspirant des œuvres comme "What We Talk About When We Talk About Running" (Murakami) ou "Birdman" (film de 2014). Dans "Short Cuts", Altman fusionne cette nouvelle avec d’autres, en gardant l’atmosphère de désillusion.

Quatre personnages (deux couples) s’assoient autour d’une table de cuisine à Albuquerque et discutent de la nature de l’amour en buvant du gin. Le récit, presque entièrement dialogué, explore différentes conceptions de l’amour à travers des anecdotes souvent brutales ou paradoxales.

Les personnages principaux, Mel (le cardiologue, le plus bavard) et Terri (sa femme, ancienne victime de violence conjugale), Nick (le narrateur, discret) et Laura (sa jeune femme, idéaliste)

Tout débute sur une discussion, l’amour "vrai". Terri évoque son ex-mari, Ed, qui la battait mais insistait : "Je t’aime, je t’aime, putain" avant de menacer de la tuer. "Il aimait m’appeler ‘putain’ quand il était saoul. Mais il m’aimait. C’est bizarre, mais c’est vrai." Mel rejette cette idée : "Ce n’était pas de l’amour, c’était de la folie." Laura et Nick s’échangent des regards tendres, incarnant un amour plus conventionnel.

Mel raconte l’histoire d’un vieux couple gravement blessé dans un accident, dont le mari se désespérait de ne pas voir sa femme à travers son plâtre (Il disait qu’il mourait parce qu’il ne pouvait pas tourner la tête pour voir sa femme). Mel avoue qu’après son divorce, il aurait voulu tuer son ex-femme (L’amour finit toujours en quelque chose d’autre. Ou il disparaît).

Le gin coule, les personnages s’enfoncent dans des réflexions plus sombres. Terri défend encore Ed, révélant qu’il s’est suicidé après leur rupture. Mel remet en question sa propre capacité à aimer : "Qu’est-ce que n’importe qui ici sait de l’amour ? Je veux dire, vraiment ?"

Puis vint l’obscurité et le silence. La bouteille est vide (l’alcool délie les langues mais ne résout rien), la lumière du jour s’est éteinte. Personne ne bouge pour allumer la lumière. Les personnages restent assis dans le noir, comme paralysés par l’impossibilité de définir l’amour. Plus on parle et moins on se comprend? Et Nick de conclure : "Je pourrais entendre battre le cœur de tout le monde. Nous nous sommes tus. Il n’y avait plus rien à dire." Pas de monologues philosophiques, juste des échanges banals qui glissent vers l’absurde ...

"Why Don’t You Dance ?"

Un jardin va devenir un espace théâtral où va se jouer un drame invisible. Un homme va exposer ses meubles comme une métaphore, celle d'une vie désagrégée. En 5 pages, Carver capture toute la mélancolie du quotidien ...

Un homme (dont on ne sait presque rien) dispose tous ses meubles dans son jardin : lit, lampe, téléviseur, tourne-disque. Il branche même l’électricité pour que tout fonctionne. Il s’assoit et attend, une bouteille de whisky à la main, comme s’il organisait une exposition. L’arrivée du jeune couple : un jeune homme et une jeune femme (leurs noms ne sont pas donnés) s’arrêtent en voiture, curieux. Ils pensent à une vente de garage. La jeune femme est immédiatement fascinée par l’absurdité de la scène : "Regarde, c’est un lit. En plein milieu du jardin."

L’homme leur propose de vendre le tout pour une somme dérisoire. Il les laisse fouiller, essayer le lit, allumer la télévision. Il offre du whisky au jeune homme, qui devient de plus en plus ivre.

La scène clé : L’homme met un disque et propose à la jeune femme de danser. Elle accepte, tandis que son petit ami, assis sur le canapé, les regarde, ivre et passif. "Pourquoi tu ne danses pas ?", demande l’homme au jeune homme. "Je danse", répond-il, sans bouger (le jeune homme, ivre, spectateur de sa propre vie). Le jeune couple achète finalement quelques meubles et repart ...

Plus tard, la jeune femme essaiera de raconter cette histoire à des amis, mais ne parvient pas à expliquer pourquoi cela l’a tant marquée. "Elle continua d’essayer. Elle faisait des gestes avec les mains, cherchait les mots."

La scène sera reprise presque à l’identique dans "Short Cuts" (film de Altman, 1993), avec Bruce Davison (le jeune homme) et Andie MacDowell (la jeune femme).

"Tell the Women We’re Going"

Une plongée dans la banalité du mal, où deux amis d'enfance, déçus par leur vie adulte, basculent dans une violence inexplicable. La frustration masculine, l'ennui provincial et la brutalité latente.

Bill et Jerry, amis depuis l'enfance, grandissent dans une petite ville sans horizons. Adolescents, ils partagent des rêves simples : "Un jour, on aura des bagnoles, des nanas". Des années plus tard, ils sont mariés (Bill avec Linda, Jerry avec Carol), pères de famille, coincés dans des emplois médiocres. Leurs weekends se résument à boire des bières et regarder la télé. Ils avaient vingt-huit ans, et tout était déjà joué.

La rencontre fatale : un dimanche après-midi, ils croisent deux adolescentes à vélo (Sharon et Denise) près d'un pont. Sous prétexte de "rendre visite à un ami", ils abandonnent leurs femmes et suivent les filles. La bascule dans la violence : dans un champ isolé, Jerry tente de séduire Sharon, qui le repousse. Soudain, Bill étrangle Denise, puis Jerry frappe Sharon à mort avec une pierre. La scène est décrite avec une froideur clinique. C'était facile. Ça n'a pris qu'une minute.". Puis le retour et le mensonge : ils rentrent chez eux comme si de rien n'était. Quand Linda demande où ils étaient, Jerry répond : "Dis aux femmes qu'on y va." ("Tell the women we're going"), phrase qui donne son titre à la nouvelle.

Toute la toxicité masculine : leur violence semble naître de l'ennui et d'un sentiment d'impuissance. Et l'absence de remords : aucune explication n'est donnée, aucun regret exprimé. Dans le film d'Altman, l'histoire sera fusionnée avec d'autres récits...

"Popular Mechanics"

En seulement 2 pages, c'est l'une des nouvelles les plus courtes et les plus choquantes de Carver : ily résume toute la cruauté des relations humaines, et la brièveté rend la violence encore plus insupportable...

Un couple en pleine dispute se bat pour la garde de leur bébé, et la fin - ouverte mais terrifiante - a marqué des générations de lecteurs.

Une dispute éclair : une femme fait ses valises dans la neige (détail symbolique : froid, rupture). L’homme arrive et lui dit "Je veux le bébé." Elle refuse : "Tu es fou !". L’homme attrape le bébé, la femme le tire par le bras. Le nourrisson est entre eux, silencieux (absence de cris). La description est mécanique, comme un mode d’emploi sinistre ("Popular Mechanics" évoque un guide pour "réparer" une relation, mais ici tout se brise). Et la chute est inoubliable, le bébé pleurait, elle sentit qu’il lui glissait des mains, elle serra plus fort mais n’eut plus aucun doute .. L’image suggère l’impensable. Aucune psychologie, juste des gestes ...

"Where I'm calling from, new and selected stories" (1986-1988, Les Trois Roses jaunes)

Dans ses nouvelles, dont certaines inspirèrent Robert Altman pour son film "Short Cuts" (1993), Carver révèle comment l'homme, au détour de fables laconiques, tente de se mesurer à ce qui le dépasse, l'incapacité d'aimer, la force de survivre, l'approche de la mort. (Editions Rivage, traduit de l'anglais par François Lasquin) : Boxes (Cartons), Whoever was using this bed (Débranchés), Blackbird Pie (Le bout des doigts), Errand (Les trois roses jaunes), nouvelles parues dans The New Yorker...

Raymond Carver a choisi cette sélection de ses récits avant de mourir, afin de dissuader définitivement les nombreux imitateurs qui ont vu le jour depuis. Heureusement, son écriture est inimitable. Sa voix est celle de l'Amérique contemporaine. L'homme Carver est le plus souvent au chômage, à la maison avec l'aspirateur et le chat de la famille, une bouteille à portée de main. La femme de Carver, avec ses vergetures, son cœur d'acier et son kilo de chair en trop, se maintient avec un sourire figé et la bière la plus proche. Ces vies sont pleines de regrets, d'occasions manquées, de chance qui aurait dû être un peu plus grande, mais il y a aussi de l'amour, d'autant plus réel qu'il pousse dans un sol aride. Le domaine de prédilection de Carver est le mariage moderne, dont il est l'archiviste officiel : Une fois, je me suis réveillé la nuit en entendant Iris grincer des dents" (Once I woke up in the night to hear Iris grinding her teeth), et "Il fut un temps où j'aimais ma première femme plus que la vie elle-même. Mais maintenant, je la déteste. Je la déteste. Comment expliquer cela ?" (There was a time when I loved my first wife more than life itself. But now, I hate her guts. I do. How do you explain that?). Seul Raymond Carver peut le faire. Son style, économique et sans fioritures, met en valeur les dures réalités de ses thèmes domestiques. On l'a appelé le lauréat des dépossédés (the laureate of the dispossessed), et il l'est, mais il met bien plus que cela dans les dix ou vingt pages de chacune de ces histoires qui changent la vie, un classique de l'écriture américaine moderne...

Menudo

I CAN'T sleep, but when I'm sure my wife Vicky is asleep, I get up and look through our bedroom window, across the street, at Oliver and Amanda's house. Oliver has been gone for three days, but his wife Amanda is awake. She can't sleep either.

It's four in the morning, and there's not a sound outside-no wind, no cars, no moon even-just Oliver and Amanda's place with the lights on, leaves heaped up under the front windows.

A couple of days ago, when I couldn't sit still, I raked our yard-Vicky's and mine. I gathered all the leaves into bags, tied off the tops, and put the bags alongside the curb. I had an urge then to cross the street and rake over there, but I didn't follow through. It's my fault things are the way they are across the street.

I've only slept a few hours since Oliver left. Vicky saw me moping around the house, looking anxious, and decided to put two and two together. She's on her side of the bed now, scrunched on to about ten inches ofmattress. She got into bed and tried to position herself so she wouldn't accidentally roll into me while she slept. She hasn't moved since she lay down, sobbed, and then dropped into sleep. She's exhausted. I'm exhausted too.

I've taken nearly all of Vicky's pills, but I still can't sleep.

I'm keyed up. But maybe if I keep looking I'll catch a glimpse of Amanda moving around inside her house, or else find her peering from behind a curtain, trying to see what she can see over here.

What if I do see her? So what? What then?

Vicky says I'm crazy. She said worse things too last night.

But who could blame her? I told her-I had to-but I didn't tell her it was Amanda. When Amanda's name came up, I insisted it wasn't her. Vicky suspects, but I wouldn't name names. I wouldn't say who, even though she kept pressing and then hit me a few times in the head.

"What's it matter who?" I said. "You've never met the woman," I lied. "You don't know her." That's when she started hitting me.

"Je n'arrive pas à trouver le sommeil, mais dès que je suis sûr que Vicky, ma femme, s'est endormie, je me lève, je vais à la fenêtre et je regarde la maison d'Oliver et d'Amanda, de l'autre côté de la rue. Oliver est parti depuis trois jours mais Amanda, sa femme, est encore debout. Elle ne trouve pas le sommeil, elle non plus. Il est quatre heures du matin et il n'y a pas un bruit dehors. Pas de vent, pas de voitures, pas même de lune. Il n'y a que la maison d'Oliver et d'Amanda, avec ses lumières allumées et les feuilles mortes accumulées sous ses fenêtres. Avant-hier, comme je ne tenais pas en place, j'ai ratissé le jardin. Notre jardin, à Vicky et à moi. J'ai rassemblé toutes les feuilles mortes dans des sacs, j'ai ficelé les sacs et je suis allé les déposer au bord du trottoir. J'avais une envie folle de traverser la rue pour ratisser chez eux aussi, mais je me suis retenu. C'est ma faute si les choses en sont là dans la maison d'en face.

Depuis qu'Oliver est parti, je ne dors pour ainsi dire plus. En me voyant errer comme une âme en peine à travers la maison, l'air angoissé, Vicky a compris qu'il y avait anguille sous roche. Maintenant, elle est à l'extrême bord du lit, tassée sur une infime portion de matelas. En se couchant, elle s'est placée de façon à ne pas risquer de rentrer accidentellement en contact avec moi durant la nuit. Elle s'est mise au lit, elle a pleuré, puis elle a sombré dans le sommeil et depuis elle n'a plus bougé. Elle est épuisée. Moi aussi, je suis épuisé. J'ai avalé une bonne partie des comprimés de Vicky, mais je n'ai toujours pas sommeil. Je suis trop survolté. Si je reste en faction à la fenêtre, je finirai peut-être par apercevoir Amanda allant et venant dans la maison. Ou alors je la surprendrai à soulever un coin de rideau pour essayer de voir ce qui se passe de mon côté. Et si je l'aperçois ? A quoi ça m'avancera, hein? Vicky dit que je suis cinglé. Hier soir, elle m'a dit des choses encore bien pires. Mais on ne peut pas lui jeter la pierre. Je lui ai tout dit. Je ne pouvais pas faire autrement. Toutefois, je ne lui ai pas dit qu'il s'agissait d'Amanda. Quand son nom a été mis sur le tapis, j'ai nié avec énergie. Vicky a des soupçons, mais j'ai refusé de lui donner un nom. Je n'ai pas voulu lui dire qui c'était, bien qu'elle se soit acharnée à vouloir me tirer les vers du nez, en allant jusqu'à me frapper plusieurs fois au visage.

- Tu n'as pas besoin de savoir qui c'est, lui ai-je dit. De toute façon, tu ne la connais pas, ai-je menti. Son nom ne te dirait rien.

C'est là qu'elle s'est mise à me taper dessus.

I feel wired. That's what my painter friend Alfredo used to call it when he talked about friends of his coming down off something. Wired. I'm wired. This thing is nuts. I know it is, but I can't stop thinking about Amanda. Things are so bad just now I even find myself thinking about my first wife, Molly. I loved Molly, I thought, more than my own life.

I keep picturing Amanda in her pink nightgown, the one I like on her so much, along with her pink slippers. And I feel certain she's in the big leather chair right now, under the brass reading lamp. She's smoking cigarettes, one after the other. There are two ashtrays close at hand, and they're both full. To the left of her chair, next to the lamp, there's an end table stacked with magazines-the usual magazines that nice people read. We're nice people, all ofus, to a point. Right this minute, Amanda is, I imagine, paging through a magazine, stopping every so often to look at an illustration or a cartoon.

Two days ago, in the afternoon, Amanda said to me, "I can't read books anymore. Who has the time?" It was the day after Oliver had left, and we were in this little cafe in the industrial part of the city. "Who can concentrate anymore?" she said, stirring her coffee. "Who reads? Do you read?" (I shook my head.) "Somebody must read, I guess. You see all these books around in store windows, and there are those clubs.

Somebody's reading,'' she said. "Who? I don't know anybody who reads."

That's what she said, apropos ofnothing-that is, we weren't talking about books, we were talking about our lives. Books had nothing to do with it.

"What did Oliver say when you told him?"

Then it struck me that what we were saying-the tense, watchful expressions we wore-belonged to the people on afternoon TV programs that I'd never done more than switch on and then off.

Amanda looked down and shook her head, as ifshe couldn't bear to remember.

"You didn't admit who it was you were involved with, did you?"

Je me sens raide. C'est le mot qu'employait mon ami artiste, Alfredo, quand quelqu'un de sa connaissance avait abusé de certaines substances. Oui, raide. Je suis raide. C'est de la démence, tout ça. Je le sais, et pourtant c'est plus fort que moi, je n'arrête pas de penser à Amanda. Par moments même - c'est dire à quel point les choses vont mal - je me surprends à penser à Molly. Molly, ma première femme. Molly, que je croyais aimer plus que ma vie. L'image d'Amanda me poursuit sans trêve. Je me la figure vêtue de cette chemise de nuit rose que j'aime tant lui voir porter, avec des mules roses aux pieds. Je suis sûr qu'en ce moment même elle est assise dans le gros fauteuil de cuir, sous le lampadaire en laiton. Elle fume cigarette sur cigarette. Elle a deux cendriers à portée de la main, et ils sont pleins l'un et l'autre. A gauche de son fauteuil, au pied du lampadaire, il y a une table basse sur laquelle est posée une pile de magazines. Des magazines comme on en lit d'ordinaire chez les gens comme il faut. Car nous sommes des gens comme il faut. Du moins jusqu'à un certain point. J'imagine qu'en cet instant précis, Amanda est en train de feuilleter un magazine..."

"Short Cuts: Selected Stories" (1993, Neuf histoires et un poème)

"Neighbors", "They’re Not Your Husband", "Vitamins", "Will You Please Be Quiet, Please?", "So Much Water So Close to Home", "A Small, Good Thing", "Jerry and Molly and Sam", "Collectors", "Tell the Women We’re Going", "Lemonade" (poem), "les récits de Raymond Carver sont d'une simplicité déconcertante. Ils ont pour unique objet l'intimité, la banalité. La vie, en se repliant sur elle-même, est devenue ordinaire, insignifiante. C'est cela, l'époque moderne : la médiocrité qui vous persécute, l'être écrasé sous le poids du quotidien. Mais il arrive que, de l'intérieur même de cette banalité, jaillisse comme un signe, un avertissement, une injonction à s'éveiller et à accomplir son destin, quel qu'il soit. Il arrive aussi que le message soit brouillé ou lu de travers. Ces histoires sont tantôt des tragédies, tantôt des comédies, ou les deux à la fois. Mais leurs héros n'appartiennent pas plus à la caste des rois, des reines et des dieux qu'à celle des valets ou des confidents. Ce sont des gens : une serveuse de restaurant, un chômeur, un père anxieux, une femme divorcée et son ex-mari, trois pêcheurs, des voisins trop curieux, un enfant malade" (Editions de l'Olivier, traduit de l'anglais par Jean-Pierre Carasso, Simone Hilling, François Pasquin et Gabrielle Rolin).

"Will You Please Be Quiet, Please?"

Les non-dits du couple : Le mariage des Wyman repose sur des silences, jusqu’à ce que Ralph exige une vérité qui les détruira. ...

Ralph Wyman, un professeur d'école primaire, et sa femme, Marian, mènent une vie apparemment banale en banlieue. Leur mariage semble stable, mais un événement du passé va resurgir et ébranler leur relation.

L’histoire s’ouvre sur un dîner chez les Wyman avec deux amis, les couples Hanson et Williams. La conversation tourne autour d’une fête organisée des années plus tôt, où Marian, alors légèrement ivre, avait dansé de manière provocante avec un homme nommé Jerry Sumpter. Ralph, gêné, se souvient avec malaise de cette soirée. Après le départ des invités, Ralph commence à questionner Marian sur cette nuit-là. Bien qu’elle minimise l’incident, il devient de plus en plus agité, ruminant des soupçons d’infidélité. Il se rappelle que, rentrés de la fête, Marian avait pleuré sans explication. La confrontation, Ralph exige enfin la vérité : il veut savoir si quelque chose s’est passé entre Marian et Jerry Sumpter. Après des hésitations, Marian avoue qu’ils ont partagé un baiser dans une voiture, mais insiste pour que Ralph "laisse tomber". Au lieu de cela, il exige des détails, la poussant à révéler qu’ils sont allés plus loin (sous-entendu une relation sexuelle). La crise et la fuite : Ralph, bouleversé, quitte la maison et erre dans la ville, buvant dans des bars. Il se retrouve dans un cinéma pornographique, puis est agressé par deux hommes après une altercation. Humilié et ivre, il finit par rentrer à l’aube.

Le retour et le silence : Marian, inquiète, l’attend. Ils échangent quelques mots tendus, mais Ralph, épuisé, s’effondre sur le lit. La nouvelle se termine alors qu’il murmure : "Will you please be quiet, please?" ("Peux-tu te taire, s’il te plaît ?"), comme pour mettre fin à la discussion une fois pour toutes.

"So Much Water So Close to Home"

L’histoire est racontée du point de vue de Claire, une femme dont le mari, Stuart, et ses trois amis (Mel, Vern et Gordon) partent en camping dans les montagnes pour pêcher. Ce qui devait être un weekend masculin banale tourne au cauchemar lorsqu’ils découvrent le cadavre d’une jeune femme dans la rivière. Leur réaction glaciale et leur décision de ne pas prévenir tout de suite la police vont déclencher une crise dans le couple.

Stuart rentre à la maison et raconte à Claire, presque par hasard, que lui et ses amis ont trouvé le corps d’une fille noyée dans la rivière. Claire est choquée d’apprendre qu’ils ont attendu deux jours avant de prévenir les autorités, continuant à pêcher et à boire comme si de rien n’était.

Claire interroge Stuart sur ses motivations, mais il se montre évasif, voire agacé. Elle apprend par les journaux que la victime était une jeune femme de 16 ans, violée et assassinée avant d’être jetée à l’eau. Plus elle insiste, plus Stuart se braque, accusant Claire de "dramatiser".

La rupture progressive du couple : Claire commence à voir Stuart comme un étranger, presque un complice moral du crime. Elle a des cauchemars où elle incarne la morte, suggérant une identification traumatique. Stuart, de son côté, tente de la rassurer par des gestes de tendresse forcés, mais Claire se sent de plus en plus détachée.

L’enterrement et la rébellion silencieuse : Claire se rend seule aux funérailles de la jeune fille, contre l’avis de Stuart. Là, elle voit la famille en deuil et réalise l’horreur réelle de l’indifférence de son mari. En rentrant, elle refuse ses avances, marquant un point de non-retour.

La nouvelle se termine sur une scène où Stuart, nu, essaie de toucher Claire dans le lit. Elle reste immobile, les yeux ouverts dans le noir, tandis qu’il murmure : "So much water so close to home..." ("Tant d’eau si près de la maison..."), une phrase qui résume l’étrange proximité entre la violence du monde et l’intimité du couple. Cette nouvelle est un chef-d’œuvre de tension psychologique...

Robert Altman fusionnera dans son film de 1993) plusieurs nouvelles de Carver, dont celle-ci. Le personnage de Claire (par Anne Archer) y est encore plus déterminée face à son mari (Fred Ward)...

"Neighbors"

Comment l'ennui corrode les âmes et combien le désir est souvent désir de ce qu'ont les autres.

Bill et Arlene Miller, un couple sans histoires, se voient confier les clés de l'appartement de leurs voisins, Harriet et Jim Stone, partis en voyage. Leur mission est d'arroser les plantes et de nourrir le chat. Une tâche banale qui va déboucher sur un voyeurisme des plus malsains.

La première intrusion est respectueuse du lieu et de l'intimité : Bill entre seul dans l'appartement. Il observe les objets des Stones : un cendrier en forme de coeur, des vêtements plus élégants que les leurs, des bouteilles d'alcool de qualité. Il vole un baiser au chat, premier acte de transgression. Puis c'est l'engrenage (chaque intrusion crée un besoin plus fort) : Bill revient plusieurs fois, fouille les tiroirs, essaie les vêtements de Jim. Quand Arlene découvre son comportement, au lieu de le gronder, elle l'imite, enfile la robe d'Harriet, se parfume avec son flacon, fume leurs cigarettes.

La scène clé: un jour, Bill trouve Arlene allongée sur le lit des Stones, en sous-vêtements. "Viens ici", dit-elle. "Non, pas ici. Dans leur chambre." Ils font l'amour dans le lit des voisins, atteignant un paroxysme de transgression.

Mais de retour chez eux, ils réalisent qu'ils ont oublié de nourrir le chat. Bill retourne en catastrophe, mais la porte est coincée (serrure défectueuse ou punition symbolique ?). La nouvelle se termine sur une image, il tourna la clé dans un sens, puis dans l'autre, mais la porte résiste (impossibilité de revenir en arrière : une porte coincée peut être plus terrifiante qu'un crime). Aucun jugement moral, juste des faits ...

Robert Altman, "Short Cuts" (1993)

Altman ne cherchera pas une adaptation littérale, mais plutôt une réinterprétation de l’esprit carvérien. Il mélange plusieurs nouvelles (Will You Please Be Quiet, Please?, So Much Water So Close to Home, A Small, Good Thing, etc.) et certains poèmes, tout en déplaçant l’action de l’Oregon pluvieux vers le Los Angeles étouffant. L’économie de mots de Carver devient chez Altman une accumulation de dialogues entrelacés, typique de son style. Comme dans "Nashville" (1975), Altman utilise une structure choral, suivant une vingtaine de personnages dont les vies se croisent de façon parfois ténue. Cette approche reflète les thèmes de Carver : l’isolement, les non-dits, les hasards qui bouleversent des existences ordinaires.

Altman conservera le réalisme brut de Carver, mais y injectera une tonalité plus sombre, parfois cruelle. Les acteurs (Tim Robbins, Julianne Moore, Andie MacDowell, Jack Lemmon, etc.) livrent des performances très carvériennes. Mais là où Carver se concentre sur les individus, Altman élargit le propos pour peindre une Amérique désenchantée, marquée par la violence latente, l’infidélité ...

Le film a été salué comme un chef-d’œuvre (Lion d’or à Venise en 1993) pour son ambition narrative et sa maîtrise du récit fragmenté...

"Short Cuts" regorge de scènes marquantes, où l’humour noir, la tension et l’émotion brute de Carver se mêlent au génie polyphonique d’Altman ...

Dans "The Phone Call" (Lily Tomlin & Tom Waits), Dolorès (Lily Tomlin), serveuse épuisée, rentre chez elle après une nuit de travail et trouve son mari (Tom Waits), chauffeur saoul, qui lui balance des reproches absurdes. Un dialogue hilarant et déchirant, typique de l’absurdité carvérienne. Waits, irascible et pathétique, hurle : "T’as pas de cœur ! T’as jamais eu de cœur !" tandis que Tomlin, stoïque, lui répond par un "Passe une bonne nuit, chéri" d’une ironie mortelle. Des vies ordinaires qui craquent ..

Dans "The Nude Confession" (Julianne Moore & Matthew Modine), Marian (Julianne Moore), en pleine dispute avec son mari (Matthew Modine), avoue une infidélité… en restant à demi nue, une scène devenue iconique. Moore livre une performance électrique, entre vulnérabilité et colère, tandis que Modine reste glacial. Le plan-séquence renforce l’intimité brutale. Altman filme sans voyeurisme : le nu n’est pas érotique, mais désespéré. Une métaphore des corps et des couples à vif, thème central chez Carver...