- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- Welty

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Heller - Toole

- Naipaul

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

Pražské jaro - Bohumil Hrabal (1914-1997), "Trains étroitement surveillés" (1965), "Moi qui ai servi le roi d'Angleterre" (1980), "Une trop bruyante solitude" (1976) - Josef Skvorecky (1924-2012), "Les Lâches", "L'Escadron blindé" (1969) - Ludvík Vaculík (1926-2015), "La Hache" (1966), "La Clef des songes" (1980) - Jiří Menzel (1938-2020), "Trains étroitement surveillés" - Věra Chytilová (1929-2014), "Les Petites Marguerites" - Milos Forman (1932), ...

Last update: 01/12/2018

Bohumil Hrabal (1914–1997) est l'un des écrivains tchèques les plus déroutants et géniaux du XXᵉ siècle. Mélangeant burlesque, poésie et profondeur existentielle, il parle des petites gens écrasés par l’Histoire, mais aussi de la joie sauvage de survivre...

- La "palabre" comme art : Hrabal capte la verve des bistrots, les monologues des ouvriers et les ragots de quartier, les transformant en symphonies verbales ..

- Ses personnages sont des antihéros, des éboueurs (Une trop bruyante solitude), des serveuses, des ouvriers d’usine, ou comme dans "Moi qui ai servi le roi d’Angleterre", un garçon de café obsédé par la richesse. Derrière leurs excès (alcool, sexe, ambitions ridicules) se cache une quête désespérée de beauté dans un monde absurde.

- Un écrivain censuré, puis célébré : comme Kundera, il fut interdit sous le régime communiste, mais contrairement à lui, il resta en Tchéquie, publiant en samizdat. "Pábení" (bricolage existentiel) : Son style reflète sa survie sous le totalitarisme : apparent désordre, mais résistance par la dérision et l’excès...

- Il a su imaginé des scènes cultes à l’énergie cinématographique, des images inoubliables, un éboueur écrasant des livres pour en faire du papier (Une trop bruyante solitude), un train lancé à toute vitesse à travers la campagne, symbole de l’histoire incontrôlable (Trains étroitement surveillés). Et son œuvre a inspiré des films cultes comme "Les Petites Marguerites" (Věra Chytilová, 1966) ou "Trains étroitement surveillés" (Jiří Menzel, 1966), Oscar du meilleur film étranger.

- Un mysticisme matérialiste, une canette de bière, un chat perdu ou un tas d’ordures deviennent des objets de contemplation métaphysique. Le monde est si beau qu’on devrait en crever» (Vends maison où je ne veux plus vivre). Ses personnages atteignent parfois l’"éveil" bouddhiste dans des situations grotesques (l’employé des chemins de fer qui se fait tatouer les fesses dans Trains...).

- Son suicide, à 82 ans, il se jette de la fenêtre d’un hôpital où il soignait une blessure… comme pour mettre en scène sa propre fin à la manière de ses personnages...

Bohumil Hrabal (1914-1997)

Natif de Brno (Moravie), figure majeure de la littérature tchèque du XXe siècle, Bohumil Hrabal n'exercera jamais le métier en rapport avec sa formation, - il est docteur en droit, mais choisit, dira-t-il, de disposer de sa propre vie à l’encontre de ses dispositions naturelles fondamentales -, et, tout en exerçant "mille métiers" (le monde des brasseries, celui de son beau-père et de sa jeunesse, ouvrier de voie, chef de voie à la gare de Nymburk e 1942 à 1945, agent d’assurance au Fonds professionnel de pension et d’invalidité de Prague en 1946-47, représentant de commerce en articles de droguerie et jouets en 1949, brigadiste aux Fonderies Unies de Kladno, emballeur de vieux papier dans une entreprise de récupération des matières premières à Prague, en 1954-59), s'installe en littérature dès 1939 pour n'être véritablement publié qu'en 1963, à la faveur d'une relative libéralisation du régime tchécoslovaque, mais aussi étant dans l'obligation d'exercer une profession pour ne pas être poursuivi pour "parasitisme social", le voici de devenu écrivain de profession : "Perlička na dně" (Perle au fond de l'eau, 1963), "Pábitelé" (Les Palabreurs, 1964), "Taneční hodiny pro starší a pokročilé" (Cours de danse pour adultes et élèves avancés, 1964), "Ostře sledované vlaky" (Trains étroitement surveillés, 1965), "Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet" (Vends maison où je ne veux plus vivre, 1965), "Automat Svet" (Self-service Univers, 1967), l'une de ses oeuvres les plus populaires, "Morytáty a legendy" (Histoires et légendes à faire frémir, 1968). Cette première période est un temps de restitution de notes, d'observations, d'explosions d'humeur accumulées depuis deux décennies (on évoque la tradition du brave soldat Chveik et le procédé de la "palabre" (pabeni) qui transcrit les vantardises des gens exclus), restituées sous forme de nouvelles, de reportages constellés d'envolées poétiques ou polémiques, de combinatoires maintes fois remaniées. En 1970, Bohumil Hrabal est une nouvelle fois interdit de publication, et ce n'est qu'après son "autocritique", au début de 1975, que ses livres sont à nouveau publiés, au prix de censures parfois importantes, qu'il accepte, mais laisse diffuser des variantes notamment à l'étranger. C'est pourtant entre 1970 et 1975, que l'on estime qu'il écrira ses œuvres les plus importantes : la "trilogie de Nymburk" (Postřižiny, La Chevelure sacrifiée, 1976 ; Krasosmutnění, Beau-deuil, 1979, et Harlekýnovy milióny, Les Millions d'Arlequin, 1981), où il évoque son enfance et les êtres aimés, "Městečko, kde se zastavil čas (La Petite Ville où le temps s’arrêta, 1974), "Příliš hlučná samota" (Une trop bruyante solitude, 1976), dans lequel Hanta presse du papier en détruisant des chefs-d'oeuvre, "Něžný barbar" (Tendre Barbare, 1981), dédié à son ami disparu, Vladimír Boudník, "Obsluhoval jsem anglického krále" (Moi qui ai servi le roi d'Angleterre, 1980), la trajectoire d’un garçon d’hôtel qui se veut conte métaphorique tableau socio-politique de la Bohême du XXe siècle, "Harlekýnovy milióny " (Harlequin's Millions, 1981) qui reconduit les souvenirs de son enfance et notamment de son oncle partagé entre malchances et plaisirs de la vie. Les années 80 et 90 voient Bohumil Hrabal se livrer soit à des commentaires sur son oeuvre soit à commenter l'actualité ("Listopadový uragán", L’Ouragan de Novembre, "Ponorné říčky", Rivières souterraines, "Růžový kavalír", Le Cavalier à la Rose..), pour mourir le 3 février 1997, à l'âge de quatre-vingt-deux ans, en "tombant" de la fenêtre de l'hôpital de Bulovka où il est soigné...

"Taneční hodiny pro starší a pokročilé" (Cours de danse pour adultes et élèves avancés, Dancing Lessons for the Advanced in Age, 1964)

Dans Cours de danse pour adultes et élèves avancés, un homme âgé – il a vécu les fastes du défunt empire austro-hongrois – parle avec une demoiselle. Plus qu’un récit, c'est une longue phrase ininterrompue, où se déverse pêle-mêle le contenu de toute une vie : l’important et le futile y prennent la même valeur, tout est zigzag, marche et contremarche. Le ridicule et le tragique, l’obscène et l’héroïque sont inextricablement mêlées dans ce texte que Céline ne désavouerait pas et qui sert de constat de faillite des doctrines et des systèmes. Car, dit Hrabal : «Un bon livre n'est pas fait pour endormir le lecteur mais pour qu’il saute de son lit et qu’il aille en caleçon taper sur la gueule de l’auteur.» (trad. du tchèque par François Kérel. Préface de Milan Kundera, éditions Gallimard)

"Vends maison où je ne veux plus vivre" (Prodám dům, ve kterém už nechci bydlet), Bohumil Hrabal (1965) -

Un recueil de nouvelles, typique du style Hrabalien, mêlant autobiographie déguisée, absurdité tchèque et poésie du quotidien. Écrit en 1965, publié en samizdat (clandestinement) sous le communisme, puis officiellement en 1969. Et inspiré par la vie de Hrabal : il vivait alors dans une maisonnette de campagne à Kersko, entouré de marginaux et d’ivrognes, loin de Prague. Hrabal transforme des situations banales (une dispute de voisinage, un enterrement) en fables existentielles ...

Dans la nouvelle qui donne son titre au recueil, "Vends maison où je ne veux plus vivre", un homme (alter ego de Hrabal) annonce vouloir vendre sa maison, excédé par les tracas du quotidien et symbole d’enfermement physique et mental. Un monologue intérieur au cours duquel le narrateur expose avec verve et humour ses raisons de vouloir quitter sa maison de campagne à Kersko. Le récit se présente comme une annonce immobilière détournée, transformée en pamphlet existentiel. Le narrateur énumère les défauts de la maison avec une exagération comique, tout en décrivant son mode de vie marginal. Le texte s'ouvre sur une déclaration tonitruante : "Je vends cette maison parce que je n'en peux plus". Le ton est donné - c'est moins une vraie annonce qu'un prétexte pour raconter une vie. Une modeste maison de campagne, mal isolée ("les courants d'hiver dessinent des fantômes sur les murs"), avec un jardin en friche où "les mauvaises herbes dansent mieux que moi", un poêle capricieux qui fume comme un vieil ivrogne et des voisins envahissants. Le narrateur se plaint des voisins qui viennent toujours emprunter des outils et restent boire sa bière, la vieille Mme Novakova qui espionne par la fenêtre et critique son mode de vie. Et des souvenirs encombrants : chaque pièce garde la mémoire d'échecs amoureux, le lit où il a trop rêvé au lieu de vivre, la table de la cuisine tachée de vin et de projets abandonnés. Et des rituels absurdes : ses matinées à regarder les chats se battre dans le jardin, ses après-midi à compter les trains qui passent au loin; ses soirées à dialoguer avec les bouteilles vides. La nouvelle culmine quand le narrateur, dans un élan lyrique, décrit finalement pourquoi il ne pourra jamais vraiment vendre cette maison : elle est devenue le miroir de son âme, avec "ses fissures et ses mousses, belles comme des rides de vieille amante". Mais si quelqu'un veut vraiment l'acheter, je suis là, devant la fenêtre, à attendre avec une bouteille ouverte et toutes mes histoires prêtes ..

Dans « Les Anges », des ouvriers boivent dans un bar et discutent de la mort, des femmes et du sens de la vie, avec une scène culte, un ivrogne tombe du toit en réparant une antenne, mais qui survit miraculeusement. La grâce au milieu de la vulgarité, inspiré du baroque tchèque (Hrabal admirait saint Jean Népomucène). - Dans « Le Miracle », un homme achète un poisson rouge pour égayer sa vie monotone, mais le poisson meurt. Il organise alors des funérailles grandioses, invitant tout le village. - Dans « La Leçon de danse », un couple âgé tente d’apprendre le rock’n’roll pour "rester jeune", avec des résultats désastreux. - « Automne à Kersko », une description lyrique de la nature autour de la maison de Hrabal, où les animaux (chats, hérissons) semblent plus sages que les humains....

"Ostře sledované vlaky" (Trains étroitement surveillés, Closely Observed Trains, 1965)

Une petite gare de Bohême sous l'occupation nazie. Un stagiaire tente de s'ouvrir les veines par chagrin d'amour. L'adjoint du chef de gare profite d'une garde de nuit pour couvrir de tampons les fesses d'une jolie télégraphiste. Mais il y a aussi l'héroïsme, le sacrifice, la résistance. (Traduction du tchèque par François Kérel, éditions Gallimard).

"- on dirait qu'on s'amuse bien, ici, fit le nouveau venu.

- N'est-ce-pas? dis-je, et je continuai d'avaler mon potage et M. Hubicka avait toujours les pieds sur la table du télégraphe et continuait d'examiner le ciel.

- Savez-vous qui je suis? s'enquit le nouveau venu.

- Oui, dis-je. Vous êtes venu chercher le récépissé, vous venez rapport aux bestiaux.

- Ca se peut, dit le nouveau venu. Où est le chef de gare?

- Dans le pigeonnier, dis-je.

Le nouveau venu fit un beau vacarme.

- Il est ici, celui-là! Alors, savez-vous qui je suis? demanda-t-il encore une fois. Je suis le chef de district Slusny!

Cette fois, je savais. J'avais entendu les chefs de gare, sous-chefs et contrôleurs qui tremblaient de tous leurs membres rien qu'en parlant du chef de district Slusny. Je me levai d'un bond et, la gamelle avec la cuillère dans une main, je saluai de l'autre et annonçai:

- Le stagiaire Milos Hrma est à son poste.

- Lâchez cette gamelle! hurla le chef de district, et il donna un coup de poing dans la gamelle bleue qui tomba sur le plancher et le chef district la poussa violemment du pied et la gamelle roula sous l'armoire avec un bruit de ferraille. J'étais debout et je saluais, mais M. Hubicka était toujours assis sur sa chaise et avait toujours les jambes allongées devant lui, avec les pieds posés sur la table du télégraphe, comme s'il était paralysé par la peur devant le chef de district. Le chef de gare passa devant la fenêtre et pénétra dans le bureau; comme il était, il venait du colombier, nu-tête, et voilà qu'il saluait et annonçait sa gare.

- Repos, dit doucement le chef de district, puis il examina attentivement la vieille vareuse réglementaire du chef de gare, couverte de fiente de pigeon, son regard s'attarda avec délice sur l'unique bouton, il fit le tour du chef de gare et contempla ses pantalons souillés.

- Je pensais... dit le chef de gare.

- Parce qu'il pense aussi? me demanda doucement le chef de district.

- Oui, dis-je.

- Oui? s'étonna le chef de district. Et savez-vous que j'ai proposé que cet adjoint de première classe soit promu inspecteur?

Je haussai les épaules.

- Alors, vous vouliez devenir inspecteur? demanda-t-il, tandis qu'une plume voltigeait au-dessus de la tête du chef de gare.

- Oui, soupira le chef de gare, et la plume reprit de la hauteur et se mit à monter et à descendre au-dessus de son front.

- Et vous n'avez pas envie d'aller garder les oies?

- Non, soupira le chef de gare, et la plume se dressa comme un point d'interrogation blanc.

- On en reparlera à Hradec. En tout cas, pour une jolie gare c'est une jolie gare! hurla le chef de district, et d'un seul geste il balaya de la table les bottines du sous-chef. Savez-vous qui est dans la draisine? La commission qui vient enquêter sur place pour déterminer si la conduite de ce monsieur justifie une action en justice pour attentat à la pudeur, ou si nous nous contenterons d'une action disciplinaire! Et il désignait M. Hubicka.

Le chef de gare ouvrit la porte de son bureau, montra le beau tapis persan à fleurs rouges et bleues, le bureau en acajou, le palmier aux palmes ouvertes comme un parapluie, la petite table et les tabourets de fumoir turc, mais le chef de district hocha la tête.

- Tel patron, telle boutique, dit-il..."

L'adaptation cinématographique a été réalisée par Jiří Menzel (1938) en 1966, film que l'on rattachera à cette Nouvelle Vague tchèque qui s'épanouit au milieu des années 1960 et décennie de l'éclosion de Věra Chytilová (1966, "Sedmikrásky", Les Petites Marguerites), Miloš Forman (1963, "Černý Petr", L'As de Pique), Ivan Passer (1965, Intimni osvetleni), Jan Němec (1964, Démanty noci), pour sombrer en août 1968 lorsque les chars soviétiques envahissent Prague...

En 1969, Jiří Menzel réalisera "Skrivánci na niti" (Alouettes, le fil à la patte), inspiré de Bohumil Hrabal et qui conte l'histoire de "privilégiés" (médecin, philosophe, saxophoniste...) envoyés par le régime communiste dans une décharge de ferraille pour réhabilitation politique: le film sera interdit de diffusion et ne sortira qu'en 1990.

"Postřižiny" (La Chevelure sacrifiée, Cutting It Short, 1976)

Un coin du passé revit ici par la grâce de l'amour et de la mémoire. La voix de Maryška - la narratrice qui est aussi la mère de Hrabal - nous restitue une petite ville de Bohême, Nymburk, du début des années vingt et la brasserie voisine, la malterie, le germoir, la cour où l'on grille le malt et où on goudronne les tonneaux. C'est, dans un propos lyrique, cocasse, débridé, une plongée dans l'immédiat des sensations, des odeurs et des bruits. Cette histoire est aussi celle du couple que forment Maryška et Francin, image de la propre famille de Hrabal : la jeune femme débordant de santé, fantasque, gloutonne, ne résistant jamais aux cochonnailles et à la bière, aux côtés d'un homme certes amoureux, mais délicat, timoré, soucieux de bienséance. (traduction du tchèque par Claudia Ancelot, éditions Gallimard). Jiří Menzel en réalise une adaptation cinématographique en 1980 avec Magda Vášáryová.

"Příliš hlučná samota" (Une trop bruyante solitude, Too Loud a Solitude, 1976)

Soliloque d’un vieil homme employé à pilonner de vieux livres qui, au-delà de la référence explicite à la fermeture du régime qui s'étend en Tchécoslovaquie à cette époque se veut aussi parabole exprimant la fragilité de la culture. Ce court roman relancera Bohumil Hrabal auprès du public."Hanta, ouvrier depuis trente-cinq ans dans une usine de papiers destinés au recyclage, boit de la bière, déambule dans les rues de Prague, lit et ressasse la mission dont il s'est lui-même investi : sauver la culture en arrachant à la mort des trésors injustement condamnés. Instruit presque malgré lui par la lecture des ouvrages interdits destinés au pilon, il va faire renaître ces chefs-d'oeuvre sous la forme d'une autre oeuvre : les pages broyées sont transformées en balles de papier décoratives et décorées. Bientôt, il se retrouve seul, entouré de ses créations. (traduction Anne-Marie Ducreux-Palenicek, éditions R.Laffont). Le roman a été adapté au cinéma par Vera Caïs en 2011 avec Philippe Noiret, Jean-Claude Dreyfus, Chantal Neuwirth.

"Voilà trente-cinq ans que je travaille dans le vieux papier, et c'est toute ma love story. Voilà trente-cinq ans que je presse des livres et du vieux papier, trente-cinq ans que, lentement, je m'encrasse de lettres, si bien que je ressemble aux encyclopédies dont pendant tout ce tempsj'ai bien comprimé trois tonnes; je suis une cruche pleine d'eau vive et d'eau morte, je n'ai qu'à me baisser un peu pour qu'un flot de belles pensées se mette à couler de moi; instruit malgré moi, je ne sais même pas distinguer les idées qui sont miennes de celles que j'ai lues. C'est ainsi que, pendant ces trente-cinq années, je me suis branché au monde qui m'entoure : car moi, lorsque je lis, je ne lis pas vraiment, je ramasse du bec une belle phrase et je la suce comme un bonbon, je la sirote comme un petit verre de liqueur jusqu'à ce que l'idée se dissolve en moi comme l'alcool; elle s'infiltre si lentement qu'elle n'imbibe pas seulement mon cerveau et mon coeur, elle pulse cahin-caha jusqu'aux racines de mes veines, jusqu'aux radicelles des capillaires. Et c'est comme ça qu'en un seul mois je compresse bien deux tonnes de livres, mais pour trouver la force de faire mon travail, ce travail béni de Dieu, j'ai bu tant de bière pendant ces trente-cinq ans qu'on pourrait en remplir une piscine olympique, tout un parc de bacs à carpes de Noël. Ainsi, bien malgré moi, je suis devenu sage : je découvre maintenant que mon cerveau est fait d'idées. Ma tête dont les cheveux se sont tous consumés, c'est la caverne d'Ali Baba, et je sais qu'ils devaient être encore plus beaux, les temps où toute pensée n'était inscrite que dans la mémoire des hommes. En ces temps-là, pour compresser des livres, il aurait fallu presser des têtes humaines; mais même cela n'aurait servi à rien, parce que les véritables pensées viennent de l'extérieur, elles sont là, posées près de vous comme une gamelle de nouilles, et tous les Konias, tous les inquisiteurs du monde brûlent vainement les livres : quand ces livres ont consigné quelque chose de valable, on entend encore leur rire silencieux au milieu des flammes, parce qu'un vrai livre renvoie toujours ailleurs, hors de lui-même. J'ai acheté une toute petite calculatrice, un petit multiplicateur-extracteur de racines, cette petite machine de la taille d'un porte-feuille, et, après m'être redonné courage, j'ai fait sauter l'arrière avec un tournevis et j'ai frémi de joie, car j'ai eu la satisfaction d'y trouver une minuscule plaquette, pas plus grande qu'un timbre-poste, pas plus épaisse que dix pages de livres, et puis rien d'autre que de l'air chargé de variations mathématiques. Quand mes yeux se posent sur un vrai livre et que j'en supprime les mots imprimés, il ne reste plus que des pensées immatérielles qui voltigent dans l'air et reposent sur de l'air, c'est l'air qui les nourrit, c'est à l'air qu'elles retournent, parce que tout est air à la fin, de même que dans la sainte hostie il y a du sang sans y en avoir. Voilà trente-cinq ans que j'emballe des livres et du vieux papier et je vis dans un pays qui sait lire et écrire depuis quinze générations; j'habite un ancien royaume où c'est depuis toujours l'usage et la folie de s'entasser patiemment dans la tête images et pensées porteuses de joies inexprimables et de douleurs plus fortes encore, je vis au milieu de gens prêts à donner jusqu'à leur vie pour un paquet d'idées bien ficelées.

Et maintenant, tout cela se répète en moi; voilà trente-cinq ans que j'appuie sur les boutons vert et rouge de ma presse, mais aussi trente-cinq ans que je bois des litres de bière, pas pour boire - j'ai la terreur des ivrognes -, mais pour aider la pensée, pour mieux pénétrer au cœur même des textes, parce que lorsque je lis, ce n'est pas pour m'amuser ou faire passer le temps ou encore pour mieux m'endormir; moi qui vis dans un pays où, depuis quinze générations, on sait lire et écrire, je bois pour que le lire m'empêche à jamais de dormir, pour que le lire me fasse attraper la tremblote, car je pense avec Hegel qu'un homme noble de cœur n'est pas forcément gentilhomme ni un criminel assassin.

Si je savais écrire, moi, j'écrirais un livre sur les plus grands malheurs et les plus grands bonheurs des hommes. Par les livres et des livres, j'ai appris que les deux ne sont pas humains et qu'un homme qui pense ne l'est pas davantage, non qu'il ne le veuille, mais parce que cela va contre le sens commun. Sous mes mains, dans ma presse mécanique, s'éteignent des livres rares, et ce flux je ne peux l'empêcher. Je ne suis guère plus qu'un tendre boucher. Les livres m'ont enseigné le goût et le bonheur du ravage, j'adore les pluies qui tombent en trombes et les équipes de démolition, je reste debout des heures durant à regarder les pyro-techniciens faire sauter des blocs entiers de maisons, toute une rue, comme s'íls pompaient de gigantesques pneus, je ne peux me rassasier de cette première seconde qui soulève toutes les briques, les pierres, les poutres... puis vient l'instant où les maisons s'effondrent, silencieuses, comme des vêtements, comme un paquebot qui s'affaisse brusquement dans l'océan après l'explosion des chaudières. Je me tiens là dans un nuage de poussière et dans la musique des craquements, et je pense aux profondeurs des caves où je travaille, à ma presse sur laquelle, depuis trente-cinq ans, je besogne à la lueur des ampoules électriques...."

"Obsluhoval jsem anglického krále" (Moi qui ai servi le roi d'Angleterre, I Served the King of England, 1980)

Long monologue et référence de l'humour féroce et baroque de Bohumil Hrabal. "Des années vingt jusqu'aux purges staliniennes, l'irrésistible ascension et la chute d'un garçon de café tchèque, marié à une Allemande, devenu richissime, telle est la trame du plus ébouriffant des romans de Hrabal. Enfant bâtard, de petite taille, animé d'une ambition à la mesure de ses complexes, le narrateur raconte ici, avec une candeur et un amoralisme déconcertants, son incroyable trajectoire. Grandeur et décadence, ce destin s'écroulera après le coup d'État communiste, en 1948, ou le héros se trouvera dans un camp pour millionnaires déchus" (traduit Milena Braud, éditions R.Laffont).

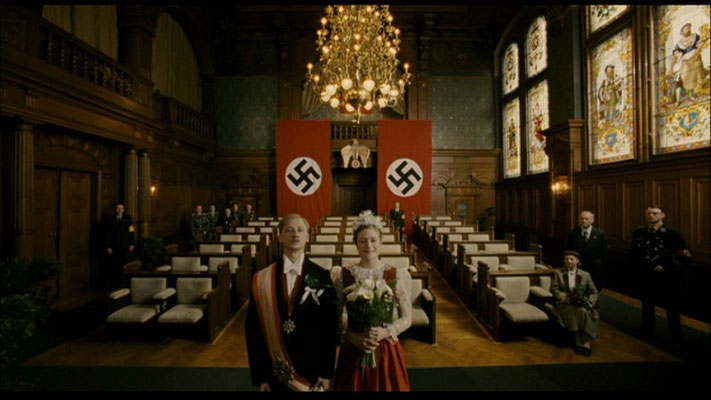

Jiří Menzel en réalise une adaptation cinématographique particulièrement populaire en Tchécoslovaquie en 2006, apologie de l'opportunisme sans scrupules dont l'un des morceau de bravoure est celui de la sélection de belles tchèques blondes destinées à être engrossées par des soldats allemands pour assurer la descendance d'enfants de sang aryen..

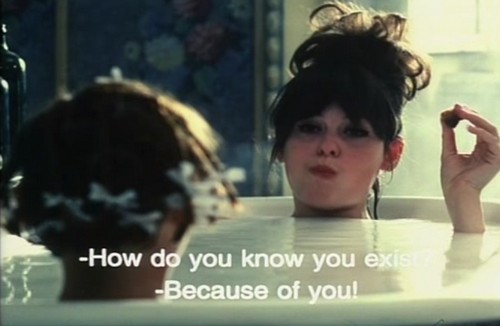

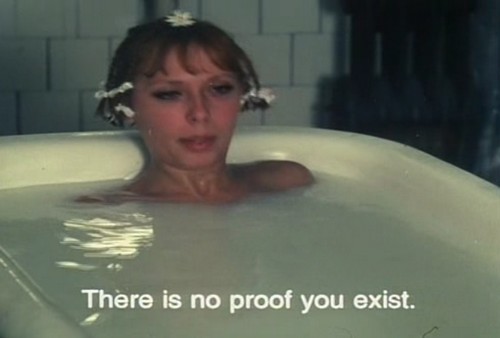

Věra Chytilová (1929-2014)

Native d'Ostrava, en Moravie, actrice, mannequin, photographe, dessinatrice, ayant intégrée la FAMU, la prestigieuse école de cinéma pragoise, Vera Chytilova fut la seule et unique femme réalisatrice de la Nouvelle Vague tchèque. La féminité, la jeune femme, sa découverte du monde et de sa beauté, est une des sources d'inspiration de mouvement, voire partie prenante de la technique narrative de ses réalisateurs, et ce sont des existences de femmes que Věra Chytilová met en scène dès ses premiers films : The Ceiling (1962), A Bagful of Fleas (1962), "O něčem jiném" (1963, Something Different). En 1965, avec "Automat Svet", elle est une des protagonistes de "Perlicky na dne" (Les Petites Perles au fond de l'eau, Pearls of the Deep) qui réunit via cinq courts-métrages, Jaromil Jireš (Romance), Jiří Menzel (La mort de M. Baltazar, Smrt pana Baltazara), Jan Němec (Les Imposteur, Podvodníci) et Evald Schormde (La Maison de joie, Dum radosti. C'est avec "Sedmikrásky" (1966), une farce toute en expérimentations visuelles et rythmiques, que Vera Chytilova bouscule le fameux "bon goût" du réalisme socialiste. Pourtant, son propos n'est pas dénué de moralisme : Věra Chytilová écrit vouloir montrer dans ce film "comment le mal ne se manifeste pas nécessairement dans une orgie de destruction causée par la guerre, que ses racines peuvent se cacher dans les farces malveillantes de la vie quotidienne. J'ai choisi comme héroïnes deux jeunes filles car c'est à cet âge que l'on veut le plus s'épanouir et, laissées à soi-même, son besoin de créer peut facilement se transformer en son contraire" (showing how evil does not necessarily manifest itself in an orgy of destruction caused by the war, that its roots may lie concealed in the malicious pranks of everyday life. I chose as my heroines two young girls because it is at this age that one most wants to fulfill oneself and, it left to one’s own devices, his or her need to create can easily turn into its very opposite). Censuré en République Tchèque pour son nihilisme éhonté (le gaspillage de nourriture), le film sera autorisé à sortir en salles au moment du Printemps de Prague, mais la répression soviétique reconduira l'interdiction de réaliser qui lui avait été notifiée pendant sept ans. Mais contrairement à ses camarades Milòs Forman, Jan Nemec ou Ivan Passer, Véra Chytilova ne fuira pas son pays et tentera de contourner l'interdiction qui pèse sur elle via le soutien de producteurs étrangers (Le Fruit de paradis, Ovoce stromů rajských jíme,1969)...

"Sedmikrásky" (1966, Daisies, Les Petites Marguerites)

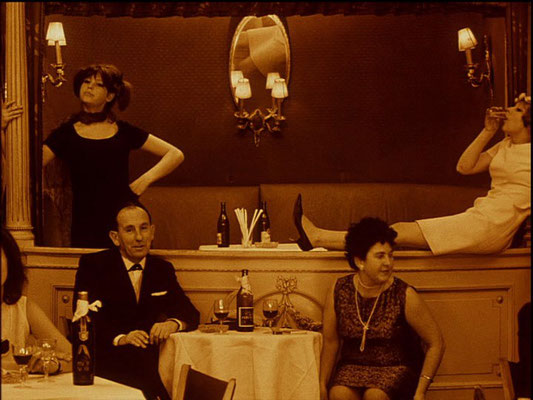

avec Jitka Cerhová et Ivana Karbanová

Deux adolescentes, toutes deux nommées Marie, l'une blonde l'autre brune, décident que, puisque la dépravation et la corruption se sont ouvertement emparées de ce monde en apparence si respectueux de l'ordre, autant suivre le mouvement et se lancer dans les extravagances les plus grotesques, consommer à satiété dans le n'importe-quoi, bouffonnerie absolue, parfois licencieuse, non sans arrière-pensée politique, - se laisser aller à la gloutonnerie c'est travailler contre l'Etat -, qui valut à la réalisatrice d'être condamnée par le régime et le film interdit. Dans un contexte de rouages mécaniques soutenu par une musique claironnante, Marie et Marie apparaissent en maillots de bain, la Blonde un doigt dans le nez, la brune tentant de jouer de la trompette, se cherchant toutes deux une occupation, ou plus encore une émancipation dans une société qui n'est qu'immobilisme, chacun de leurs mouvements faisant grincer les rouages de leurs membres: comment exister, comment savoir que l'on existe. Les voici se gavant de nourriture, volant de l'argent au préposé aux toilettes des dames, s'habillant de façon extravagante, brûlant leurs vêtements, s'arrachant les cheveux, détruisant un banquet, finissant par se balancer d'un lustre qui s'écrase par une fenêtre ouverte sous leur poids et les jetant dans la mer....

La Nouvelle vague tchèque se poursuit avec Milos Forman (1932) qui, en 1965, réalise "Lásky jedné plavovlásky" (Loves of a Blonde), avec Hana Brejchová, pour se terminer avec "Valerie a týden divů" (Valerie and Her Week of Wonders), en 1970, de Jaroslava Schallerová, adapté d'un roman de Vítězslav Nezval et avec la jeune Jaroslava Schallerová.

Après "Černý Petr" (1963, l’As de pique, Black Peter), centré sur les premières déceptions amoureuses d'un adolescent timide, Milos Forman réalise avec "Lásky jedné plavovlásky" un film représentatif du nouvel état d'esprit que porte cette "Nouvelle Vague" - re-création réaliste et désenchantée de la vérité du quotidien -, un film qui lui vaut une notoriété immédiate : l'intrigue se déroule à Zruc, bourgade coupée du monde où deux mille ouvrières travaillent dans une immense fabrique de chaussures, et parmi elles, la jeune et blonde Andula, une beauté merveilleusement non-conventionnelle, que son amant comparera à une guitare de Picasso. Mais ces ouvrières s’ennuient et cela a des incidences sur leur productivité, la direction décide donc d’implanter à proximité un cantonnement militaire pour animer les bals du samedi soir. Mais les soldats que l'on achemine sont tous des hommes d’âge mûr, mariés pour la plupart, pourtant, parmi eux, le jeune pianiste de l’orchestre saura faire fondre Andula, en fond la morale socialiste et les petites misères d'une existence définitivement sans horizon possible… Dans la même veine, mais plus satiriste et non sans conséquence pour le réalisateur, "Hoří, má panenko" (1967, The Fireman's Ball, Au feu, les pompiers !) constituera le dernier film tchèque de Milos Forman qui émigre aux Etats-Unis en 1968...

Josef Škvorecký (1924)

Natif de la Bohême du Nord-Est, après des études universitaires (anglais, philosophie) à Prague, Josef Škvorecký est considéré comme le premier écrivain tchèque à tenter de faire le bilan du Printemps de Prague, un bilan qui entend démystifier les protagonistes et traite, avec cet humour particulièrement mordant que sait exprimer la littérature tchèque, toute l’ambiguïté d’une «Libération» où les troupes soviétiques viennent se substituer à l’occupant allemand. Accusé de « cynisme » par les tenants du réalisme socialiste, ses ouvrages seront un temps retirés des circuits de diffusion, mais le jeune anti-héros, l'autobiographique amateur de jazz, Danny Smirický, ne disparaîtra que pour un temps. Sa trilogie "Zbabělci" (Les Lâches, 1949), centré sur la libération de Prague par l'Armée rouge en 1945, "Tankový prapor" (L’Escadron blindé, 1969) et "Mirákl" (Miracle en Bohême, 1972) constitue le support de cette période. Traducteur et spécialiste de la littérature américaine (Hemingway, Fitzgerald, Faulkner, James), Josef Škvorecký poursuit son oeuvre à la faveur du nouveau «dégel» et de son émigration au Canada : "Prima sezona" (Une chouette saison, The Swell Season, 1975), dans lequel on retrouve le personnage de Danny Smirický, don juan en herbe en Tchécoslovaquie au temps de l'occupation allemande, "Legenda Emöke" (1963, La Légende d'Emöke), "Bassaxofon" (Le saxophone basse et autres nouvelles, 1967), l'enfance et la jeunesse de Danny Smiřický, en fond de sa passion pour le jazz, "Sedmiramenný svícen" (Le Chandelier à sept branches, 1964), "Konec nylonového věku" (La Fin de l'âge de nylon, 1950-1968), "Lvíče" (Le Lionceau, 1969), intrigue policière dans les milieux professionnels pragois de la culture...

"Zbabělci" (Les Lâches,The Cowards, 1949)

Largement autobiographique, écrit en 1949, ce roman sous-tendu par un humour raffiné, déclencha, lorsqu'il parut en 1958 en Tchécoslovaquie, une purge dans les milieux littéraires et valut à l'auteur une interdiction de publier qui dura cinq ans. Une bourgade de Tchécoslovaquie proche de la frontière allemande, au printemps 1945 : ni les rumeurs du front ni la présence d'une usine Messerschmidt ne semblent troubler la quiétude toute «bovarienne» d'un groupe de «zazous» qui viennent de créer un ensemble de jazz. «La révolution va avoir lieu» se disent parfois ces jeunes «lâches», ne l'imaginant que comme sujet abstrait. Pourtant, les réfugiés de toutes nationalités et de toutes races affluent déjà, rescapés des batailles ou des camps. Et l'«armée» que d'anciens militaires tentent de mettre sur pied au dernier moment ressemble singulièrement à celle du «brave soldat Chvéïk»... En une semaine, les «zazous» passeront de l'adolescence à l'âge adulte, rencontreront le visage de la défaite et de la mort, vivront le temps d'une nuit – l'épopée des luttes partisanes. Le récit, commencé le 4 mai 1945, se termine le 11 mai, date d'entrée des troupes soviétiques en Tchécoslovaquie. (traduction du tchèque par Françoise London-Daix, éditions Gallimard)

"Legenda Emöke" (La Légende d'Emöke, The Legend of Emöke, 1963)

Salué par la critique de l'époque, la préoccupation éthique et le souci de l'écriture demeurent les traits marquants de ce livre, où la densité de la phrase et l'intensité parfois baroque de l'expression vont de pair avec un sens classique de l'art du récit. Cette manière ne manquera pas de surprendre dans une œuvre qui nous vient d'un pays où la norme littéraire était, il n'y a pas si longtemps, le «réalisme» le plus étroit. (traduction du tchèque François Kérel, éditions Gallimard)

"Tankový prapor" (L’Escadron blindé, The Republic of Whores, 1969)

L'escadron blindé (ou Chronique de la période des cultes) raconte la vie d'un soldat tchèque en 1953, c'est-à-dire en plein stalinisme. Cette chronique – ou plutôt cette farce – fait revivre un monde où rien d'humain ne survit plus que dans l'humour ou dans les désirs sans limites de la jeunesse. Cette satire s'inscrit dans la ligne des aventures du Brave soldat Chvéik. (traduction du tchèque par François Kérel, éditions Gallimard)

"A 23 h 47, donc exactement dix-sept minutes après l'heure indiquée sur le plan d'exercice, le capitaine de cavalerie Matka Vaclav vérifia l'emplacement des véhicules de combat sur la ligne de débouché et s'attarda cinq minutes environ devant le char du maréchal des logis Krajta pour surveiller le début des opérations de creusement. La lune, à demi cachée derrière de minces nuages d'automne, répandait une lueur fantasmagorique sur le groupe des cinq hommes qui frappaient le sol pierreux de la pointe émoussée de leurs pics, et le char qui se dessinait à l'arrière-plan, son museau d'acier pointé vers le ciel phosphorescent, semblait contempler rêveusement le versant opposé de la colline d'Okrouhlicé, labouré par les chenilles d'innombrables attaques.

Dès que le capitaine et son escorte, sanglés dans leurs imperméables, firent demi-tour et disparurent dans le brouillard nocturne derrière le char, entre les arbres clairsemés, le groupe relâcha son effort. Le capitaine lui-même, vêtu d'une combinaison immaculée où l'on distinguait encore les arêtes des plis (résultat d'un séjour prolongé dans un magasin de l'intendance), regagnait son véhicule d'état-major dans la pénombre magique de la nuit de septembre. La poésie de ces étranges minutes qui précèdent minuit et de cet étrange décor lui échappait entièrement ; il songeait qu'il avait fait une belle gaffe, voici deux ans, quand ça avait commencé à sentir le roussi à la Caisse nationale d'assurances, en se laissant prendre au piège de la campagne de recrutement pour l'armée et en renonçant à une confortable situation à la section des cadres pour suivre un stage de formation accélérée de dix mois à l'intention de futurs spécialistes de l'arme blindée, auxquels on promettait une promotion rapide et sûre. Il n'imaginait nullement, alors, ces exercices nocturnes qui ont .lieu semaine après semaine d'un bout de l'année à l'autre et par tous les temps. Ni d'autres inconvénients analogues. Il atteignit la route et déchiffra le plan d'exercice à la lueur de sa torche électrique : 23h30 - 4h00, creusement des tranchées et camouflage des véhicules de combat. 4h30 - 4 h 50, état d'alerte. 4 h 50, début de la préparation d 'artíllerie. 5 h, déclenchement de l'attaque. Donc il pouvait dormir jusqu'à quatre heures et demie. Certes, il aurait dû se tenir auprès des équipages et surveiller les travaux. Et puis merde! Il éteignit sa torche électrique, quitta la route et obliqua vers le buisson où le véhicule d'état-major, attendait sous un filet de camouflage. Il fit halte au pied de l'échelle et se tourna vers ses compagnons.

- «Hospodine, dit-il à l'instructeur politique en chef. Ouvre l'œil et fais-leur-en baver. -Je vais pioncer. Je n'ai pas eu une nuit de repos de toute la semaine, les gars! Lundi conférence culturelle, mardi réunion du parti jusqu'à trois heures du matin, mercredi journée des commandants! Réveille-moi à quatre heures, Hospodine!

- A vos ordres, camarade capitaine», dit le lieutenant Hospodine d'un ton gouailleur et il claqua les talons. Dès que le capitaine eut refermé la portière du véhicule, le lieutenant se dirigea vers la cabine du conducteur, et ouvrit la portière. Le conducteur dormait paisiblement à son volant. Hospodine le secoua et le réveilla.

- Qu'est-ce qui se passe? grommela le chauffeur ensommeillé.

- Ecoute, dit le lieutenant. Va donner un coup de main à l'adjudant Smirícky, ils ne sont que quatre! Et réveille-moi à quatre heures moins le quart!

- Merde alors! ›› répondit le chauffeur d'une voix inintelligible, et il descendit. C'était encore un bleu, un appelé de l'an passé, et il n'osa pas protester plus énergiquement. Dehors, le froid le fit frissonner. Cependant le petit lieutenant Hospodine se hissa lestement à sa place sur le siège de la cabine, et claqua la portière. La pointe de la couverture où s'enroulait l'officier apparut et disparut aussitôt derrière la vitre. Le deuxième classe Holeny, le conducteur, fit demi-tour, enfonça les mains dans ses poches et, claquant des dents, prit vaguement vers le nord, vers un groupe de buissons plantés là comme un décor réaliste sur la scène d'un théâtre d'amateurs. Au loin, des coups de pelle et de pioche tintaient et grinçaient dans le silence de la nuit. Holeny marchait d'un pas rapide dans l'herbe haute et sentait la rosée pénétrer à travers les pantalons de toile de son uniforme d'été, ce qui l'irrita encore davantage. Près d'un groupe de buissons se trouvait le véhicule de la section politique et, au moment où Holeny passait à proximité, quelqu'un alluma une lampe de poche et deux képis d'officier se découpèrent en noir sur le fond des vitres éclairées. Les marches grincèrent, une portière s'ouvrit et la lumière disparut avec les képis. Les vaches, pensa Holeny, ils nous envoient dehors et eux autres ils vont se pieuter...."

"Mirákl" (Miracle en Bohême, The Miracle Game, 1972)

Un fait divers survenu dans les années 1950 dans une petite église de Bohême sert de point de départ à cette fresque : la statue d’un saint a bougé en plein milieu du sermon dominical. Les paysans, restés attachés au catholicisme, crient aussitôt au miracle. En fait il s’agit d’une provocation policière destinée à évincer un curé par trop populaire : accusé d’avoir lui-même fabriqué ce «miracle», celui-ci sera torturé avant de disparaître dans les geôles staliniennes. Partant de là, le romancier nous conduit dans les milieux politiques et intellectuels de la capitale, procède à une véritable radiographie des leurres et des lâchetés des puissants d’hier ou de demain, sans oublier pourtant certains «militants de base» qui luttent patiemment pour un monde meilleur auquel ils veulent croire (traduction du tchèque par Claudia Ancelot, préface de Milan Kundera, éditions Gallimard).

"Pribeh inzenyra lidskych dusi" (L'ingénieur des âmes humaines, The Engineer of Human Souls, 1977)

"L'ingénieur des âmes humaines", en sous titre, "An Entertainment on the Old Themes of Life, Women, Fate, Dreams, The Working Class, Secret Agents, Love and Death", relate la vie d'un écrivain tchèque, Danny Smiricky, professeur de littérature immigré au Canada, qui, pourchassé par la police secrète tchèque, déambule entre le passé et le présent, sous les régimes nazi et communiste, adoptant toute identité qu'il choisit ou lui a été imposée par l'Histoire. Le titre lui-même fait référence à Staline en personne qui qualifiait les écrivains d' "ingénieurs des âges humaines" et le livre est divisé en sept chapitres qui portent, chacun d'entre eux, en titre un nom d’écrivain (Poe, Hawthorne, Twain, Crane, Fitzgerald, Conrad, Lovecraft), référence à des auteurs qui, quelque soit leur contexte, ne sont pas tant éloignés de nos préoccupations...

Ludvík Vaculík (1926-2015)

Natif de Brumov, en Moravie, issu d'un milieu ouvrier, Ludvík Vaculík suit à Prague les cours de l'École des études politiques et sociales, devient journaliste à la radio gouvernementale, puis en 1965, publiciste aux Literární Noviny, hebdomadaire de l'Union des écrivains qui s'inspire alors des idéaux d'un «socialisme à visage humain», et rédige en juin 1968, pendant les quelques mois du «printemps de Prague», la fameuse proclamation dite des "Dva tisíce slov" (Deux mille mots, Two Thousand Words) qui demande à la population de défendre sans faillir les intérêts d'une culture et d'un socialisme purifiés des tares du passé. Le régime issu de l'occupation de la Tchécoslovaquie en août 1968 l'exclut du Parti communiste et de l'Union des écrivains et son œuvre est interdite. Dans "Sekyra" (La Hache, The Axe, 1966), Vaculík retrace l'itinéraire d'un jeune journaliste très attaché au souvenir de son père, militant communiste, mais animé d'un nouvel idéal : il cherche donc à reconstituer la vie de son père, ouvrier menuisier militant qui n'a pas réussi à rallier ses proches à la cause de la collectivisation, puis part à la recherche de son frère conducteur d'autobus, l'ensemble menant à une véritable autocritique, la longue évocation du passé ayant pour but d'éclairer des vérités actuelles. Le livre lui vaut la notoriété et jouera, dans l'éveil des consciences, un rôle aussi important que le "Žert" (1967, La plaisanterie) de Milan Kundera. Se refusant à l'exil, Vaculík crée l’édition samizdat "Petlice" (Cadenas), y publie deux romans, "Morčata" (Les Cobayes, 1970) et surtout "Český snář " (La Clef des songes, The Czech Dreambook, 1980), chronique de l'expérience qu'il vécut sous le régime communiste et témoignage délivré en l'état sur la vie quotidienne en Bohême, aux lecteurs de juger... Il signera la Charte 77, à la rédaction de laquelle il a participé aux côtés de Václav Havel et Jan Patočka. Après la chute du régime, en 1989, l'écrivain publie son autobiographie en trois volumes...

"Morčata" (Les Cobayes, The Guinea Pigs, 1970)

"C'est aussi, en partie, grâce à l'observation quotidienne du cobaye que j'ai retrouvé, sans raison, mon calme, et que ma peur s'est apaisée. Un cobaye se tient assis, fait miam-miam en mangeant de l'avoine, grignote des graines, pivote, sursaute, fait frémir son petit nez, tout ceci depuis des siècles. C'est séduisant: on est tenté de croire également à la stabilité d'autres choses, bien différentes des activités du cobaye. Alors je me suis dit que E.A.Poe n'avait fait qu'inventer son histoire de Maelström et que rien de tel n'avait jamais existé, ou bien n'avait existé que passagèrement, au dix-neuvième siècle..." Ce récit, sorte de longue parabole, a pour narrateur l'employé d'une banque où tout le monde pratique le vol. En contrepoint, la vie de famille du protagoniste et l'élevage de cobayes de ses fils. Lentement, sans éclat, sans drame, de la banque aux cobayes, des cobayes à la banque, le récit monte en cauchemar inexorable. Vaculík, qui a voulu désigner aux opprimés leur nécessaire révolte, s'est attaché à dénoncer les rapports troubles qu'ils entretiennent en eux entre réalité et illusion. (traduction du tchèque par Alex Bojar et Pierre Schumann-Aurycourt, éditions Gallimard).

"A Prague, il y a plus d'un million d'habitants, dont je ne tient pas à citer ici tous les noms. Notre famille a des origines campagnardes. Notre amille c'est moi, ma femme et deux petits garçons qui nous donnent assez de satisfaction. L'aîné - treize ans - s'appelle Vachek, il a les yeux marron, il est myope et s'intéresse d'abord aux constructions, en particulier si elles sont inachevées, ensuite aux moyens de transport, ferroviaires notamment, mais aussi aux réseaux urbains de canalisations d'eau, de conduites de gaz et de chauffage, de câbles électriques ou téléphoniques, etc. Notre Vachek rentre toujours tard de l'école, car il s'arrête chaque fois dans la rue, au bord d'une tranchée qu'il contemple plus longtemps qu'il ne convient... qu'il ne nous convient. C'est pour cela qu'il aime les jours ouvrables. Le cadet, Pavel, neuf ans, a les yeux marron, il est myope et s'intéresse à tout, d'abord à ce que fait Vachek, ensuite aux constructions, en particulier si elles sont inachevées, et aux moyens de transport, ferroviaires notamment. L'intérêt qu'il porte à ces choses a toutefois un caractère quelque peu différent de celui de Vachek. Un exemple concret en fournira la meilleure preuve.

Lorsque, par un bruineux après-midi dominical, à ne pas mettre un chien dehors, nos garçons nous demandent et obtiennent l'autorisation de sortir, ils se rendent presque immanquablement dans une gare; là ils s'arrêtent un moment sur un quai, puis courent en longeant les rails jusqu'à une belle rotonde à locomotives, voilée de pluie et de fumée, mais n'osant pas pénétrer à l'intérieur, ils se mettent sous le chéneau de quelque baraque archi-noire, s'adossent convenablement à la paroi et en se frottant le dos le long des planches, observent le trafic. Quand ils rentrent à la maison, un peu plus savants, nous les grondons comme s'ils nous avaient manqué, ils prennent leur goûter et s'en vont ensuite dans leur chambre. Alors, là-bas, Vachek se remet aussitôt à la construction d'une grue mobile, destinée à transporter du charbon, tandis que Pavel, sans tarder, entreprend de dessiner sur différentes feuilles de papier le plan d'une gare fictive, avec un souci particulier porté à la plaque tournante qui dessert la rotonde à locomotives. Je n'ai sans doute pas besoin d'insister sur la différence dont témoignent leurs approches respectives d'un seul et même domaine de connaissance; tout lecteur un peu perspicace a certainement déjà compris que Pavel, le cadet, a davantage de dioptries et qu'il est plus trapu.

Voici donc nos garçons; à nous autres maintenant, les parents. Moi, le papa, je m'appelle Vachek et suis employé à la Banque d,État. La Banque d'État, vous devez la connaître. C'est un majestueux immeuble de la place Venceslas, garni de marbre à l'extérieur, mais à l'intérieur détrompez-vous. Je pense qu'il suffira de vous dire que certains jours, quand nous, les employés de banque - autrement dit les banquiers - venons de soustraire à la caisse les salaires que nous glissons dans nos portefeuilles, nous jetons vers la luxueuse porte à tambour de la Banque des regards remplis de peur que quelqu'un vienne à ce moment-là retirer ses économies ! Pourtant notre paie n'a rien de faramineux, croyez-moi! C'est tout juste, comme on dit, si nous ne sommes pas contraints de voler. D'ailleurs, pourquoi le cacher, nous volons bel et bien. Mais il s'agit de tentatives désespérées, et très rares sont ceux d'entre nous qui réussissent à emporter leur larcin chez eux, pour leur femme et leurs enfants. À la sortie de la Banque, il y a des flics qui fouillent soigneusement chacun de nous et nous confisquent tout ce qu'on ne peut justifier par un reçu. Mais vous auriez tort de penser que l'argent confisqué est reversé dans la caisse ! Nous, les banquiers de la Banque d'État, en tout cas, nous ne le voyons jamais rentrer. Les opinions là-dessus peuvent diverger. S'il vous arrive, mes enfants, de vous demander journellement, par l'intermédiaire de vos parents, pourquoi notre économie nationale en est où elle en est, vous pouvez faire entrer en ligne de compte ce que je viens de vous révéler sans le vouloir. Mais voilà un problème qui serait mieux à sa place dans un roman policier que dans un ouvrage d'histoire naturelle comme celui-ci. Quant à ma femme, que nos garçons, pour une raison naturelle, aiment à appeler maman, elle se nomme Éva. Elle est institutrice, mais ça ne fait rien. Notre famille, disais-je, a des origines campagnardes. Voilà quinze ans qu'Éva et moi sommes venus a Prague, dans l'idée d'y demeurer à peu près cinq ans, le temps de faire nos besoins patriotiques, pour nous en aller ensuite dans quelque coin de notre région natale où nous passerions l'essentiel de notre vie. Or il y a des projets auxquels on renonce pour d'autres qui maintiennent le niveau de vie. Ainsi n'avons-nous pas encore cessé d'envisager le retour au petit cimetière natal.

À Prague, le provincial souffre le plus souvent de l'indifférence des gens et de l'éloignement de la nature. Un homme un peu fort toutefois ne pense pas trop à son chagrin et, du coup, ne tarde point à découvrir des libertés qu'íl ignorait en son village. Ce qui ne l'empêche pas de continuer à se vanter, ou peu s'en faut, de sa provincialité, parce qu'à Prague - qui n'a toujours pas appris à se conduire en vraie métropole - c'est plutôt bien vu. Mais la nature, ah! la nature nous manque terriblement, à nous autres Praguois de cette espèce. Chaque printemps, nous allons à pied avec nos garçons, en passant par Levy Hradec, jusqu'à l'imposant mont Rivnac, où pousse la pulsatille. Imposant, mes enfants, signifie majestueux, grandiose. L'excursion aux rochers des Crêtes de Chèvre, qui se trouvent derrière Suchdol, fait partie de nos processions quasi obligatoires au temps des cerises. Obligatoire signifie forcé, agrémenté çà et la de quelque cerise. Mais si nous nous promenons ensemble, il faut aussi que nous nous fassions des concessions, les uns les autres. Alors que, pour Éva et moi, une visite du jardin botanique est un concentré d'enseignements agréables pour de vieux cons incapables, même en cinq ans, d'apprendre à reconnaître le cerfeuil (Anthriseus Pers.), pour Vachek et Pavel, leurs enfants, c'est pur ennui. Un concentré est le résultat d'une réduction. Ils nous accompagnent volontiers toutefois. Pour leur rendre la pareille, nous les accompagnons volontiers dans la vallée de Hlubocepy, où s'entrelacent et se chevauchent les viaducs ascendants de deux chemins de fer, offrant aux yeux éblouis de nos garçons un spectacle fantasque, alors que nous autres nous sommes davantage sensibles en cet endroit aux pauvres maisonnettes, vestiges des temps révolus de l'idylle paysanne; elles sont entretenues avec un soin émouvant et c'est d'une manière vraiment pittoresque qu'elles se détachent au pied de ces vieux viaducs en pierres de taille..."

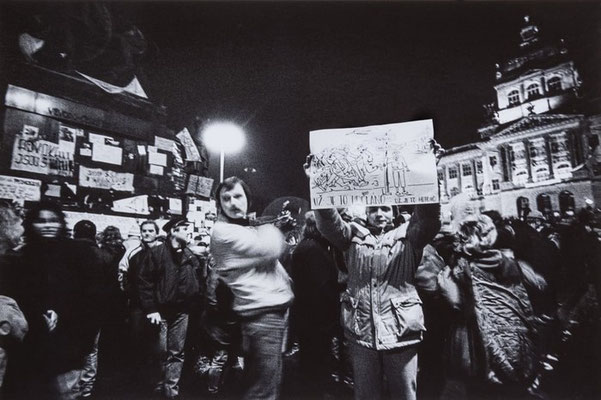

17 November 1989, 18:30 - La police affronte des manifestants étudiants sur Národní třída à Prague, un affrontement qui a déclenché la Velvet Revolution. 26 November 1989, 14:35 : environ 800 000 personnes se rassemblent pour une manifestation dans le parc Letná de Prague, le dernier clou dans le cercueil du régime communiste... Le photographe Bohumil Eichler a suivi à l'époque les évènements pour une agence dissidente...