- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- Welty

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Heller - Toole

- Naipaul

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

John Irving (1942), "The 158-Pound Marriage" (1974), "The World According to Garp" (1976), "The WaterMethod Man" (1972), "The Hotel New Hampshire" (1981), "The Cider House Rules" (1985), "A Prayer for Owen Meany" (1989), "A Widow for One Year" (1998) - ....

Last Update : 09/09/2017

Comme un romancier du XIXe siècle, John Irving (1942) donne à ses créations suffisamment de temps, et une toile sociale assez large, pour devenir non seulement des personnages, mais des vies. Comme Dickens avant lui, il aborde les vérités émotionnelles au moyen d’exagérations fondées sur des observations précises et détaillées : si bien que le lecteur n'hésitera plus à le suivre, à bout de souffle...

"The World According to Garp" (1978) est sans doute un sommet de son talent littéraire, ici, une soirée pourrait être hilarante et le lendemain matin s'avérer meurtrière, lit-on à la fin de l’avant-dernier chapitre de ce livre foisonnant et tumultueux. C’est un bon résumé de ce qui est arrivé auparavant. L’histoire de la romancière T. S. Garp et de sa mère, Jenny Fields, de la femme de Garp et de leurs fils, de l’ancienne footballeuse transsexuelle qui devient une sorte de garde du corps pour Jenny lorsque son autobiographie la propulse sous le feu des projecteurs féministes, et de diverses personnes et familles qui croisent les chemins et les cœurs de ceux qui viennent d’être mentionnés. À un moment donné dans le récit, Garp décrit la vie comme un feuilleton télévisé classé X, et l’intrigue d’Irving ne mériterait pas plus que cette description s’il n’était pas un écrivain aussi imaginatif. Sa litanie de crises et de calamités violentes — viols, mutilations, adultères, assassinats, accidents de la route mortels et d’innombrables autres événements horribles — serait répugnante, voire révoltante, entre d’autres mains ...

Mais sa narration est imprégnée d’une telle impulsion inventive que ses personnages transcendent leurs malheurs, puisant dans une vitalité émotionnelle à la fois poignante et puissante. L’énergie est la devise du monde de Garp; le livre commence rapidement et gagne en vitesse : "Garp’s mother, Jenny Fields, was arrested in Boston in 1942 for wounding a man in a movie theater. This was shortly after the Japanese had bombed Pearl Harbor and people were being tolerant of soldiers, because suddenly everyone was a soldier, but Jenny Fields was quite firm in her intolerance of the behavior of men in general and soldiers in particular." (La mère de Garp, Jenny Fields, a été arrêtée à Boston en 1942 pour avoir blessé un homme dans un cinéma. C’était peu de temps après que les Japonais avaient bombardé Pearl Harbor et que les gens étaient tolérants envers les soldats, parce que soudainement tout le monde était soldat, mais Jenny Fields était assez ferme dans son intolérance au comportement des hommes en général et des soldats en particulier)...

John Irving a offert au cinéma des émotions brutes, des personnages complexes et des dilemmes moraux - une combinaison rare, ce qui explique pourquoi ses romans ont fait l'objet de nombreuses adaptations cinématographiques (The World According to Garp, The Cider House Rules, ou A Widow for One Year). Même imparfaites, ses adaptations prouvent la puissance de son storytelling ...

- Des intrigues riches et dramatiques

Irving construit des histoires épiques, souvent sur plusieurs décennies, avec des rebondissements tragiques ou absurdes (accidents, morts soudaines, rencontres improbables) qui offrent un matériau idéal pour des scénarios cinématographiques.

Ainsi "The Cider House Rules" (le pari d’un orphelin dans un monde adulte cruel) ou "A Prayer for Owen Meany" (un destin messianique et une mort programmée).

- Des personnages inoubliables et iconiques

Ses romans regorgent de figures fortes, excentriques ou bouleversantes, parfaites pour des acteurs en quête de rôles marquants. Ainsi Jenny Fields (Garp), féministe radicale et mère atypique, Owen Meany, un nain à la voix stridente, persuadé d’être un envoyé de Dieu, le Dr. Larch (Cider House), un médecin paternaliste et ambigu...

- Irving sait alterner humour noir, drame et grotesque – une combinaison rare qui séduit les réalisateurs cherchant à éviter le manichéisme. On pense à "The Hotel New Hampshire".

- Ses romans abordent des sujets provocateurs (avortement, transidentité, pédophilie) qui permettent au cinéma d’explorer des territoires controversés avec une légitimité littéraire.

Ainsi "In One Person" (bisexualité dans les années 1950) ou "The Cider House Rules" (débat sur l’avortement).

- Enfin, Irving écrit avec une précision cinématographique, on peut évoquer des scènes iconiques (l’accident de voiture dans Garp, l’explosion dans Owen Meany), sensorielles (odeurs de l’orphelinat dans Cider House, atmosphère des hôtels décrépis), et des symboles forts (l’ours dans Hotel New Hampshire, l’oreille coupée dans Garp).

Certaines adaptations seront certes mieux réussies que d’autres, mais si "The Cider House Rules" (Oscar du meilleur scénario adapté en 2000) a simplifié le roman mais gardé son cœur émotionnel, "A Prayer for Owen Meany", adapté en "Simon Birch" (1998), a pu échouer pour avoir gommé la dimension religieuse polémique ...

John Irving (1942)

Né à Exeter (New Hampshire), John Irving a étudié dans les universités de New Hampshire, Iowa (le prestigieux programme d'écriture créative de MFA qui produisit un écrivain comme Kurt Vonnegut) et Pittsburgh, séjourné à Londres, à Vienne et en Grèce, puis enseigné la littérature anglaise aux États-Unis. Il avait déjà publié trois romans (dont "Un mariage poids moyen" et "l'Épopée du buveur d'eau") lorsque le public et la critique acclamèrent unanimement "le Monde selon Garp", après avoir entre-temps changé d'éditeur (Random House). Depuis lors, John Irving accumule les succès, des millions de vente et des traductions en plus de 30 langues, sans perdre pour autant l'estime de la critique.

Si le roman suivant, "L'hôtel New Hampshire", n'enthousiasma pas la critique, l'année 1981 est pour Irving une année cruciale, il divorce, obtient de sa mère des révélations sur son père biologique, pilote pendant la Seconde guerre mondiale, mais renonce à le rencontrer. En 1987, Irving épouse son agent littéraire, Janet Turnbell. Il vit à Long Island.

Ses romans déroulent des intrigues complexes à mi-chemin du littéraire et de la fiction populaire, les éléments biographiques ne sont jamais bien loin, une enfance difficile à déchiffrer, un père biologique qu'il ne connut que tardivement et dont le souvenir ne cessa de le hanter, une dyslexie qu'il parvient à surmonter, une éducation religieuse, l'aveu d'une agression sexuelle alors enfant par une femme plus âgée qu'il livre dans "Until I Find You" publié en 2005.. "Being a writer is a strenuous marriage between careful observation and just as carefully imagining the truths you haven't had the opportunity to see. The rest is the necessary, strict toiling with the language; for me this means writing and rewriting the sentences until they sound as spontaneous as good conversation." (New York Times).

Et si Irving reste un géant de la littérature américaine c'est parce qu'il nous entraîne entre divertissement populaire et profondeur philosophique,

- en réinventant le réalisme et en y intégrant des éléments grotesques et métaphysiques.

- en défiant les tabous (avortement, transidentité, pédophilie) avec une empathie radicale.

- avec une structure narrative complexe (prophéties, mises en abyme) qui influencera des générations d’écrivains.

"The 158-Pound Marriage" (Un mariage poids moyen, 1974)

Le mariage semble, pour John Irving, une tentative de poids moyen pour résoudre des problèmes de poids lourd, une structure des plus fragiles pour contrôler l'incontrôlable, une stratégie pour calmer son moi dans le quotidien, les habitudes et la sécurité et oublier ainsi sa faim faustienne. Mais l'équilibre de cette institution se révèle précaire, "épouse" et "mari" sont des choix rationnels, et l'immobilisation peut céder à l'attrait de la nouveauté: c'est ainsi que les enfants peuvent endosser ce désir aventureux et exploratoire inhérent à nos existences maritales, que quelque soit la compatibilité visible des deux membres du couple, l'esprit n'est jamais en repos. Severin Winter et sa femme, Edith se lancent dans l'échangisme avec le narrateur et sa femme, Utch, et les conséquences s'avèrent très rapidement désastreuses...

"Séverin Winter était trop fat pour être jaloux. Je l'ai toujours jugé comme un homme typiquement mâle : agressif et égocentrique, il vous acceptait à ses conditions. Mais ni Utch ni Edith ne l'ont jamais vraiment admis. Utch prétendait qu'il était le seul homme de sa connaissance qui traitait les femmes comme si elles étaient les égales des hommes ; j'admets qu'il était aussi agressif et égocentrique avec les deux sexes. Edith disait que l'égalité à la manière de Séverin pouvait être offensante pour une femme. Il semblait ne faire aucune distinction entre les hommes et les femmes - traitant les uns et les autres avec une sorte de virilité qui donnait aux femmes l'impression d'être un des gars de la bande. Même au nom de l”égalité, peu de femmes ont vraiment envie de voir les hommes aller aussi loin. Malgré son habitude tactile - ses mains qui grouillaient sur vous quand il vous parlait -, les femmes se sentaient immédiatement détendues à son contact, mais aussi un peu contrariées; On ne pouvait prendre sa façon de vous toucher comme un palpage douteux. Son toucher était tellement dénué de toute sexualité que les femmes avaient l'impression qu'il ne les remarquait pas du tout en tant que femmes.

Séverin était resté marié près de huit ans sans se donner le temps (ou une raison) d'envisager qu'il existe des réveils plus agréables, des lits plus animés où se coucher, d”autres vies à explorer. L'idée même le troublait. Vous voyez à quel point il demeurait naïf ! Et la première fois qu'il eut le courage d'évoquer sa nouvelle façon de penser à sa femme, il fut plus que troublé d'apprendre que ce genre de fantasmes dangereux hantait déjà Edith depuis un certain temps.

- Tu veux dire qu'il y a eu d'autres hommes ?

- Oh, non. Pas encore.

- Pas encore? Mais tu veux dire que tu as pensé à d'autres hommes ?

- Euh... Bien entendu. A d'autres situations, oui.

- Ah...

-Mais je n'y ai pas pensé beaucoup, Sévi.

- Ah...

Ce n'était pas la première fois qu'il trouvait l'égalité effective difficile à supporter. Découvrir sa propre innocence provoquait toujours en lui une impression de gêne. Je crois qu'un sentiment de supériorité lui venait tout naturellement. Malgré leur bavardage sur l'égalité, Edith et Utch sont passées à côté d`un point important concernant Séverin : il se considérait comme un protecteur d'Edith face aux sentiments compliqués qu'il éprouvait. Ce fut pour lui un choc d'apprendre qu'elle était compliquée elle aussi. Mais s'il n'était pas jaloux de nature, il se montrait exigeant à d`autres égards. Il avait besoin de demeurer la source des sentiments qui comptaient dans la vie d'Edith. Il n'éprouvait nul besoin qu'elle lui appartienne plus qu'elle ne lui appartenait déjà, mais son œuvre devait lui appartenir aussi - et je sais que cela dérangeait Edith. Il se plaisait à dire qu'il s'agissait seulement de sexe, quand les choses allaient mal- ou d'ailleurs quand elles allaient bien -, mais je suis certain qu'une grande partie de son malaise concernant les relations d'Edith avec moi tenait à l'intimité que nous partagions à travers ce que nous écrivions. Il n`était pas écrivain, bien qu'Edith prétendît ne pas avoir meilleur lecteur. J'en doute ; ses classifications - sa notion de catégorie de poids - étaient agaçantes. Je n'ai jamais su distinguer dans quelle mesure il était perturbé par nos relations sexuelles ou bien par l'impression qu'il avait d'être évincé en tant que source des idées d'Edith. J'ai toujours jugé cette distinction importante, mais je me demande s'il percevait en fait la différence..."

"The Water-Method Man" (L'Épopée du buveur d'eau, 1972)

"Fred « Bogus » Trumper, fumiste farfelu, a un problème : son canal urinaire est trop étroit. Pour cesser de souffrir pendant l’amour, un seul remède : boire des litres d’eau. Sa femme veut le plaquer, sa maîtresse souhaite un bébé, et surtout, le réalisateur d’un documentaire sur l'échec tient absolument à s’inspirer de sa vie… Vaille que vaille, Bogus s'obstine à croire qu'il pourrait bien, un jour, réussir quelque chose." (traduction Michel Lebrun, édition du Seuil)

"Traversant le parking dans lequel Harry Petz avait raté son atterrissage, je découvris la jeune Lydia Kindle qui m'attend auprès d'une immense Edsel

vert d'eau. Elle arbore un élégant ensemble couleur poire, de coupe adulte, à jupe courte.

- Salut! Tu as vu ma voiture?

Moi, je pense: C'est trop, beaucoup trop.

Mais son élégance un peu formelle me rassure, et je connais déjà ses genoux, donc ils ne me font plus peur. C'est un vrai plaisir de voir sa jambe

monter et descendre sous mes yeux, en manoeuvrant l'accélérateur et le frein.

- Où allons-nous? questionné-je en tournant mon regard vers sa poitrine menue.

- Tu verras.

Je panoramique sur ses petits seins, remonte jusqu'au visage; elle se mordille joliment la lèvre inférieure. Dans l'échancrure de la veste, on découvre

un chemisier rouille, dont le reflet colore son menton. Un vrai pastel. Ca me rappelle Biggie et moi dans la prairie du monastère de Katzeldorf, étendus dans les renoncules avec une bouteille de

liqueur des moines. D'une poignée de fleurs, j'avais caressé ses seins, les couvrant de pollen orangé, ce qui l'avait fait rougir. Puis elle avait frotté une renoncule sur mon homoncule, qui

avait viré au jaune.

- A vrai dire, cette Edsel n'est pas à moi, dit Lydia Kindle. Elle appartient à mon frère qui fait son service.

Où que j'aille surgissent de nouveaux périls. Le frangin vindicatif de Lydia Kindle, un herculéen Béret-Vert, m'administrant une volée de directs à la

clavicule, sous prétexte que j'aurais souillé sa soeur et sa voiture...

- Où allons-nous? répété-je.

Ses cuisses dures tremblent par saccades; la route doit être défoncée. Par les vitres, je vois des nuages de poussi-re; un ciel plat qu'aucun arbre ne

délimite, sans lignes de fuite.

- Tu verras.

Ses mains lâchent le volant pour me caresser les joues - ce parfum discret si ouvertement innocent sur ses poignets! Nous franchissons une ornière; nous

avons fini par quitter la route poussiéreuse; la voiture flotte légèrement sur une surface instable; des petits chocs irréguliers; sur une route de l'Iowa, ils ne peuvent être provoqués que par

des épis de maïs ou des os de cochons. Voici des dérapages, comme si nous roulions sur de l'herbe ou du goudron frais. J'ai peur que nous restions collés, à des kilomètres de nulle part, que

l'Edsel et ses occupants ne s'enlisent à tout jamais dans un marécage insondable.

- Seuls les canards nous pleureront, dis-je.

Lydia me lance un regard alarmé.

- Un copain m'a amenée ici une fois. De temps en temps, on rencontre un chasseur, personne d'autre. De toute façon, on repère leur voiture de

loin.

Un copain? Je me demande si elle n'a pas déjà été souillée, mais elle devine mes pensées et s'empresse d'ajouter:

- Je n'aimais pas ce type-là. Je lui ai demandé de me ramener. Mais je n'ai pas oublié le chemin.

Et d'un rapide coup de langue elle s'humecte les lèvres. Puis l'ombre, et un plan incliné; le sol devient plus ferme et plus cahoteux; j'entends des

froissements de branches autour de la carrosserie, et sens une odeur de résine. Des sapins, en Iowa, faut le faire! Une branche égratigne la voiture, ce qui me fait sursauter et me cogner le nez

sur le volant. Quand la voiture s'arrête, nous nous trouvons au milieu d'une plantation dense de jeunes pins, de vieux arbres morts, de fougères arborescentes, et de gros amas de mousse à demi

gelée. On devine des champignons. Lydia ouvre sa porte et passe les jambes au-dehors. Trouvant qu'il fait froid et humide, elle reste assise, me tournant le dos, agitant les pieds au-dessus du

sol.

Nous sommes sur une colline, dans un boqueteau sauvage. Derrière nous, des champs de maïs et de soja moissonnés. Sous nos yeux, la ruine de ce qui a dû

être le réservoir de Coralville, l'eau gelée tout autour, noire et boueuse en son centre. Si j'étais chasseur, je me mettrais en affût sur cette colline, bien planqué dans les fougères pour

attendre que des canards paresseux utilisent ce raccourci d'un point de ravitaillement à un autre. Ici, ils voleraient en rase-mottes, surtout les gros traînards, leur ventre éclairé par les

reflets du soleil sur le lac.

Au lieu de quoi, appuyé sur l'accoudoir de l'Edsel, j'étends un pied jusqu'au popotin miniature de Lydia Kindle, avec l'envie fugitive de la propulser

hors de la voiture. Je me contente de lui effleurer la croupe; se retournant vers moi, elle rentre les jambes et claque la portière. Il y a une couverture dans le coffre, et aussi de la bière que

lui a apportée une amie plus âgée, me dit-elle. il y a aussi du bon frommage, des pommes, et de grosses tranches de pumpernickel. Escaladant le siège avant, elle dispose ce festin sur la

banquette arrière, et, pour avoir plus chaud, nous jetons la couverture sur nos épaules, comme une tente. Une miette de fromage s'est collée sur la veine du poignet de Lydia. D'un bout de langue

expert, elle la capture, et me regarde la regarder; elle a croisé les jambes sous elle, si bien que ses genous me font face.

- Ton coude est sur le pain, murmure Lidia, ce qui me fait pouffer d'un rire bête.

Elle se tortille et secoue les miettes; je les regarde tomber sur le tapis de sol; sa jupe a remonté sur ses cuisses; elle m'attire contre elle. Son

jupon bleu layette est brodé de petites fleurs rose layette, ce qui me rappelle la couverture du berceau de Colm. Elle dit:

- Je crois que je suis amoureuse de toi.

Mais je devine que chaque mot a été calculé, délibérément, et je sens qu'elle s'est entraînée à prononcer cette phrase. Comme si elle s'en apercevait

aussi, elle y apporte un amendement:

- Je crois savoir que je suis amoureuse de toi.

Pressant sa jolie jambe mince contre ma hanche, elle attire doucement ma tête contre sa cuisse. Mon coeur s'appuie contre son genou. Elle a les mêmes

foutues fleurs sur sa petite culotte. Un vrai bébé dans ses langes; le dernier cri de la mode fillettes. Se tortillant de nouveau, consciente que j'ai découvert ses fleurettes, elle me tire un

peu par les oreilles et me dit :

- Tu n'as pas besoin d'être amoureux de moi.

Je retrouve là un dialogue appris par coeur. Je sais que, quelque part dans la chambre de Lydia à sa pension, il y a un bout de papier où ce texte

est écrit comme un scénario, griffonné, raturé, corrigé, avec peut-être des notes en bas de page. J'aimerais connaître les répliques qu'elle a écrites à mon intention.

- Monsieur Trumper?

En l'embrassant sous le dais, je sens vibrer un petit muscle. Elle écrase ma tête contre sa poitrine d'oiseau, la veste de son tailleur ouverte, son

chemisier froissé sur sa chair fraîche. En de telles circonstances, le nordique primitif inférieur s'impose:

- Vroognaven abthur, Gunnel mik.

Poussant le plus léger des soupirs, elle s'assoit tout contre moi, mais, pour vaste que soit l'Edsel, c'est au prix de grandes difficultés qu'elle

retire sa veste. Ma veste de chasse voltige jusqu'à la lunette arrière; assis derrière elle comme dans un bobsleigh, je réussis à délacer mes bottes, tandis que ses doigts déchiffrent en braille

mes boutons de chemise. Elle s'est déboutonnée elle-même, et garde les bras croisés sur son soutien-gorge. Elle frissonne comme avant de plonger dans une rivière glaciale. Elle se coule contre

moi avec soulagement, comme si elle aimait se montrer à demi dévêtue, la jupe dégrafée mais encore à mi-hauteur. Ses mains moites explorent mes côtes, et pincent le disgracieux bourrelet qui

souligne ma taille.

- C'est la première fois, tu sais.. Je n'ai encore jamais ...

J'appuie le menton contre son épaule tendre et dure, et lui caresser l'oreille avec ma moustache. Je lui demande:

- Que fait ton père?

Elle est surprise et soulagée de cette diversion. Ses doigts découvrent mes reins.

- Il est dans l'emballage...." (traduction Michel Lebrun, Seuil).

"The World According to Garp" (1976, Le monde selon Garp)

Une exploration audacieuse de la sexualité, de la violence et de la création artistique à travers la vie chaotique de T.S. Garp, écrivain malchanceux. Irving y mêle tragédie absurde et humour noir, créant un chef-d'œuvre qui définit son style...

This is the life and times of T. S. Garp, the bastard son of Jenny Fields—a feminist leader ahead of her times. This is the life and death of a famous mother and her almost-famous son; theirs is a world of sexual extremes—even of sexual assassinations. It is a novel rich with “lunacy and sorrow”; yet the dark, violent events of the story do not undermine a comedy both ribald and robust. In more than thirty languages, in more than forty countries—with more than ten million copies in print—this novel provides almost cheerful, even hilarious evidence of its famous last line: “In the world according to Garp, we are all terminal cases.”

Alors qu'en 1943, face à une contraception défaillante, le souci de bien des femmes reste d`avoir un homme sans avoir d`enfant, la préoccupation de l'excentrique Jenny, infirmière dans un hôpital bostonien, est au contraire d'avoir un enfant bien à elle, mais surtout pas de fil à la patte. C'est pourquoi elle jette son dévolu sur le sergent technicien Garp, "opérationnellement" intact en dépit de son cerveau endommagé. De cette éphémère union naîtra S.T. Garp. Impossible d'emprisonner en quelques phrases ce roman qui ne ressemble à aucun autre - une œuvre débordante d'humour et d`énergie, qui par ses personnages colorés, exubérants, loufoques, son foisonnement de péripéties et d'incidents rocambolesques, nous impose la vision d'un monde grotesque, chaotique, pétri de violence. Une parodie de notre monde, où, comme le remarque un personnage, "l'assassinat est un sport amateur de plus en plus répandu". Le Monde selon Garp, c'est d'abord le récit des rapports orageux et tendres entre une mère célèbre (devenue féministe malgré elle) et son fils écrivain, tous deux dotés d'un individualisme forcené. Leur œuvre demeurera incomprise et sera déformée, exploitée par autrui. Le Monde selon Garp, c'est aussi l`histoire irrésistible, émouvante, tragique. d'un homme généreux et angoissé, aux prises avec ses rôles de fils, d'amant, d'époux, de père. Le Monde selon Garp, c'est enfin un merveilleux commentaire sur l'art et l'imaginaire, la preuve éclatante que l`outrance et le baroque peuvent "éclairer" avec une incomparable justesse notre monde. (Editions du Seuil, traduction de l'américain par Maurice Rambaud)

"Garp’s mother, Jenny Fields, was arrested in Boston in 1942 for wounding a man in a movie theater. This was shortly after the Japanese had bombed Pearl Harbor and people were being tolerant of soldiers, because suddenly everyone was a soldier, but Jenny Fields was quite firm in her intolerance of the behavior of men in general and soldiers in particular. In the movie theater she had to move three times, but each time the soldier moved closer to her until she was sitting against the musty wall, her view of the newsreel almost blocked by some silly colonnade, and she resolved she would not get up and move again. The soldier moved once more and sat beside her.

Jenny was twenty-two. She had dropped out of college almost as soon as she’d begun, but she had finished her nursing-school program at the head of her class and she enjoyed being a nurse. She was an athletic-looking young woman who always had high color in her cheeks; she had dark, glossy hair and what her mother called a mannish way of walking (she swung her arms), and her rump and hips were so slender and hard that, from behind, she resembled a young boy. In Jenny’s opinion, her breasts were too large; she thought the ostentation of her bust made her look “cheap and easy.”

She was nothing of the kind. In fact, she had dropped out of college when she suspected that the chief purpose of her parents’ sending her to Wellesley had been to have her dated by and eventually mated to some well-bred man.

The recommendation of Wellesley had come from her older brothers, who had assured her parents that Wellesley women were not thought of loosely and were considered high in marriage potential. Jenny felt that her education was merely a polite way to bide time, as if she were really a cow, being prepared only for the insertion of the device for artificial insemination.

La mère de Garp, Jenny Fields, fut arrêtée en 1942 à Boston, pour avoir blessé un homme dans un cinéma. Cela se pesait peu de temps après le bombardement de Pearl Harbor par les japonais, et les gens manifestaient une grande tolérance envers les militaires, parce que, brusquement, tout le monde était militaire, mais Jenny Fields, pour sa part, restait inébranlable dans l'intolérance que lui inspirait la conduite des hommes en général et des militaires en particulier. Dans le cinéma, elle avait dû changer trois fois de place, mais, le soldat s'étant chaque fois rapproché un peu plus, elle avait fini par se retrouver le dos contre le mur moisi, avec, entre elle et l'écran, un stupide pilier qui lui bouchait pratiquement la vue; aussi avait-elle pris la décision de ne plus bouger. Le soldat, quant à lui, se déplaça une nouvelle fois et vint s'asseoir près d'elle. Jenny avait vingt-deux ans. Elle avait plaqué l'université peu après avoir commencé ses études, puis était entrée dans une éeole d'infirmières, où elle avait terminé à la tête de sa classe. Elle était heureuse d'être infirmière. C'était une jeune femme à l'allure athlétique et aux joues perpétuellement enluminées; elle avait des cheveux noirs et lustrés, et ce que sa mère appelait une démarche virile (elle balançait les bras en marchant); sa croupe et ses hanches étaient si fermes et si sveltes que, de dos, elle ressemblait à un jeune garçon. Jenny estimait, pour sa part, qu'elle avait les seins trop gros; son buste provocant lui donnait, selon elle, l'air d'une fille "facile et vulgaire".

Elle n'était rien de semblable. En fait, elle avait plaqué l'université le jour où elle s'était rendu compte que ses parents, en l'envoyant à Wellesley, avaient eu pour objectif essentiel de la pousser à dénicher, puis à épouser un monsieur bien. C'étaient ses frères aînés qui avaient insisté pour qu'elle entre à Wellesley, en assurant à leurs parents que les jeunes femmes sorties de Wellesley jouissaient d'une réputation flatteuse et passaient pour d'excellents partis. Jenny avait l'impression que ses études n'étaient rien d'autre qu'une façon polie de gagner du temps, comme si elle avait été une vache mise en condition pour recevoir la canule de l'ínsémination artificielle.

Her declared major had been English literature, but when it seemed to her that her classmates were chiefly concerned with acquiring the sophistication and the poise to deal with men, she had no trouble leaving literature for nursing. She saw nursing as something that could be put into immediate practice, and its study had no ulterior motive that Jenny could see (later she wrote, in her famous autobiography, that too many nurses put themselves on display for too many doctors; but then her nursing days were over).

She liked the simple, no-nonsense uniform; the blouse of the dress made less of her breasts; the shoes were comfortable, and suited to her fast pace of walking. When she was at the night desk, she could still read. She did not miss the young college men, who were sulky and disappointed if you wouldn’t compromise yourself, and superior and aloof if you would. At the hospital she saw more soldiers and working boys than college men, and they were franker and less pretentious in their expectations; if you compromised yourself a little, they seemed at least grateful to see you again. Then, suddenly, everyone was a soldier—and full of the self-importance of college boys—and Jenny Fields stopped having anything to do with men.

“My mother,” Garp wrote, “was a lone wolf.”

Elle avait choisi de se spécialiser en littérature anglaise, mais, lorsqu'il lui apparut que ses condisciples se préoccupaient avant tout d'acquérir la sophistication et l'aplomb indispensables pour manier les hommes, elle n'eut aucun scrupule à abandonner la littérature au profit des études d'infirmière. A ses yeux, les études d'infirmière avaient le mérite de déboucher sur une pratique immédiate, et c'était bien là le seul et unique motif qui l'avait poussée dans cette voie. (Plus tard, dans sa célèbre autobiographie, elle écrivit que trop dïnfirmières ne font que parader pour accrocher les médecins; mais, bien sûr, elle n'était plus infirmière.) Elle aimait l'uniforme simple et dépourvu de fantaisie; le corsage minimisait ses seins; les chaussures étaient confortables et convenaient à sa démarche énergique. Lorsqu'elle était de service de nuit à l'accueil, elle avait du temps pour poursuivre ses lectures. Elle ne regrettait pas la compagnie des étudiants, qui se montraient maussades et déçus lorsqu'une femme refusait leurs avances, ou bien méprisants et hautains

lorsqu'elle les acceptait. A l'hôpital, elle voyait davantage de soldats et d'ouvriers que d'étudiants, et leurs visées avaient le mérite d'être plus franches et moins prétentieuses; si on leur cédait un peu, du moins manifestaient-ils quelque reconnaissance à la perspective de vous revoir. Puis, un beau jour, il n'y eut plus que des soldats - tous aussi vaniteux que des étudiants -, et Jenny Fields cessa de s'intéresser aux hommes.

"Ma mère, écrivit plus tard Garp, était une louve solitaire."

The Fields’ family fortune was in shoes, though Mrs. Fields, a former Boston Weeks, had brought some money of her own to the marriage. The Fields family had managed well enough with footwear to have removed themselves from the shoe factories years ago. They lived in a large, shingled house on the New Hampshire shore at Dog’s Head Harbor. Jenny went home for her days and nights off—mainly to please her mother, and to convince the grande dame that although Jenny was “slumming her life away as a nurse,” as her mother remarked, she was not developing slovenly habits in her speech or in her moral person.

Jenny frequently met her brothers at the North Station and rode home on the train with them. As all members of the Fields family were bidden to do, they rode on the right-hand side of the Boston and Maine when the train left Boston and sat on the left when they returned. This complied with the wishes of the senior Mr. Fields, who admitted that the ugliest scenery lay out that side of the train, but he felt that all Fieldses should be forced to face the grimy source of their independence and higher life. On the right-hand side of the train, leaving Boston, and on the left as you returned, you passed the main Fields Factory Outlet in Haverhill, and the vast billboard with the huge work shoe taking a firm step toward you...

La famille Fields avait fait fortune dans la chaussure, bien que Mrs. Fields, une Weeks de Boston, eût été, de son côté, pourvue d'une dot appréciable. Les Fields avaient fait d'assez bonnes affaires dans la chaussure pour avoir pu depuis des années émigrer loin de leurs usines. Ils vivaient dans une grande maison de bardeaux sur la côte du New Hampshire, à Dog's Head Harbor. Jenny rentrait passer chez elle ses journées et ses nuits de liberté - histoire, surtout, de faire plaisir à sa mère et de convaincre cette grande dame que, même si Jenny "s'encanaillait et gâchait sa vie à faire l'infirmière", ni sa conduite ni ses propos n'étaient entachés du moindre laisser-aller.

Jenny retrouvait souvent ses frères à la gare de North Station, où ils prenaient tous le même train pour rentrer. Comme tous les membres de la famille Fields en avaient la consigne, ils s'installaient toujours du côté droit dans le train de la Boston & Maine au départ de Boston, et du côté gauche pour le trajet retour. Cela conformément aux désirs de l'aîné des Fields, qui, s'il admettait que le paysage était parfaitement hideux de ce côté de la voie, estimait néanmoins qu'il convenait de contraindre tous les Fields à regarder en face la lugubre source de leur indépendance et de leur haute destinée. Sur la droite du train, au départ de Boston, et sur la gauche au retour, le convoi longeait l'usine principale de l'entreprise Fields de Haverhill, signalée par l'immense panneau publicitaire orné d'un énorme brodequin qui semblait s'avancer d'un pas ferme vers vous...."

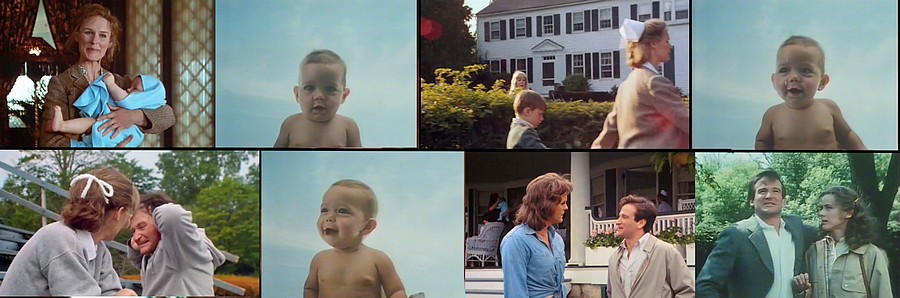

"The World According to Garp", adaptation cinématographique de George Roy Hill (Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting) en 1982, avec Robin Williams (Garp), Mary Beth Hurt, Glenn Close (la mère de Garp), John Lithgow (Roberta Muldoo).

Si le film atténue certains aspects noirs du livre, il réussit à condenser l’intrigue foisonnante du roman (une saga familiale traversant les années 1950–70) en gardant son ton tragi-comique et sa critique sociale. Les thèmes centraux (la sexualité, la violence, le féminisme, la quête d’identité) sont préservés, notamment à travers les personnages de Garp (Robin Williams) et de sa mère Jenny Fields (Glenn Close, dans son premier rôle au cinéma). Robin Williams incarne parfaitement le héros maladroit et vulnérable de Garp, mais Glenn Close (Jenny Fields) lui vole la vedette en imposant un personnage de féministe radicale avec une intensité mémorable. La musique de David Shire (piano mélancolique) renforce les moments poétiques, comme la scène où Garp écrit dans le grenier. Le film est devenu un culte pour les fans d’Irving, malgré ses imperfections. Il a lancé la carrière cinématographique de Glenn Close ...

Des scènes cultes fidèlement adaptées : l’accident de voiture, l’épisode de la maison "sous surveillance", ou la morsure de l’oreille...

"The Cider House Rules" (1985, L'œuvre de Dieu, la part du Diable)

Un roman ambitieux sur l'éthique médicale et les choix moraux, centré sur un orphelinat dirigé par un médecin pratiquant des avortements clandestins. Irving y combine saga sociale et drame intime, avec une humanité profondément touchante.

Irving aborde ici les questions de l'avortement, de la drogue, du racisme et l'exclusion. Le sixième roman de John Irving a pour cadre l'orphelinat de Saint Cloud's au fin fond du Maine, et nous relate l'existence de ses pensionnaires pendant plus d'un demi-siècle. A commencer par Wilbur Larch, directeur de Saint Cloud's, gynécologue excentrique, qui a un faible pour l'éther. Aux yeux de nombre de femmes, un saint qui se sent investi d'une double mission : mettre au monde des enfants non désirés, et futurs orphelins - "l'œuvre de Dieu" -, interrompre dans l'illégalité des grossesses - "l'œuvre du Diable". Peu à peu, entre le médecin et Homer Wells, un orphelin réfractaire à quatre tentatives d'adoption, vont se développer des relations et des sentiments qui ressemblent fort à ceux d'un père et d'un fils. Une fois de plus, l'auteur réussit à recréer un monde bien à lui, avec une histoire forte et des personnages désarmants, qui n'en finiront pas de nous hanter. (Editions du Seuil, traduit de l'américain par Françoise et Guy Casaril).

" In the hospital of the orphanage—the boys’ division at St. Cloud’s, Maine— two nurses were in charge of naming the new babies and checking that their little penises were healing from the obligatory circumcision. In those days (in 192_), all boys born at St. Cloud’s were circumcised because the orphanage physician had experienced some difficulty in treating uncircumcised soldiers, for this and for that, in World War I. The doctor, who was also the director of the boys’ division, was not a religious man; circumcision was not a rite with him—it was a strictly medical act, performed for hygienic reasons. His name was Wilbur Larch, which, except for the scent of ether that always accompanied him, reminded one of the nurses of the tough, durable wood of the coniferous tree of that name. She hated, however, the ridiculous name of Wilbur, and took offense at the silliness of combining a word like Wilbur with something as substantial as a tree.

The other nurse imagined herself to be in love with Dr. Larch, and when it was her turn to name a baby, she frequently named him John Larch, or John Wilbur (her father’s name was John), or Wilbur Walsh (her mother’s maiden name had been Walsh). Despite her love for Dr. Larch, she could not imagine Larch as anything but a last name—and when she thought of him, she did not think of trees at all. For its flexibility as a first or as a last name, she loved the name of Wilbur—and when she tired of her use of John, or was criticized by her colleague for overusing it, she could rarely come up with anything more original than a Robert Larch or a Jack Wilbur (she seemed not to know that Jack was often a nickname for John).

A l'infirmerie de l'orphelinat de Saint Cloud's, dans l'État du Maine - section Garçons -, deux infirmières étaient chargées de donner des noms aux nouveau-nés et de vérifier que leur petit pénis cicatrisait bien après la circoncision de rigueur. A l'époque (192...), tous les garçons mis au monde à Saint Cloud's étaient circoncis, parce que, au cours de la Première Guerre mondiale, le médecin de l'orphelinat avait rencontré certaines difficultés en traitant des soldats qui ne l'étaient pas. Ce docteur, qui remplissait également les fonctions de directeur de la section Garçons, n'était nullement religieux; pour lui, la circoncision n'était pas un rite mais un acte strictement médical, exécuté pour raison d`hygiène. Il se nommait Wilbur Larch, ce qui, abstraction faite de l'odeur d'éther qui l'escortait en tout temps, rappelait à l'une des deux infirmières le bois dur et durable du conifère qui porte en anglais le même nom, "larch" : le mélèze. Elle détestait en revanche le prénom ridicule de Wilbur, et l'association stupide d'un mot comme Wilbur à quelque chose d'aussi majestueux qu'un arbre ne laissait pas de l'offenser.

L'autre infirmière se croyait amoureuse du Dr Larch, et quand c'était à son tour de choisir un nom, elle nommait fréquemment le bébé John Larch, John Wilbur (son propre père se nommait John), ou Wilbur Walsh (Walsh étant le nom de jeune fille de sa mère). Quel que fût son amour pour le Dr Larch, elle ne pouvait concevoir Larch autrement que comme un nom de famille et lorsqu'elle pensait à lui, ce n'était pas du tout un arbre qu'elle pouvait se représenter. Elle adorait le nom de Wilbur, assez neutre pour servir de prénom ou de nom de famille - et quand elle se fatiguait de John, ou que sa collègue lui reprochait de l'utiliser trop souvent, elle parvenait rarement à proposer quelque chose de plus original que Robert Larch ou Jack Wilbur (elle semblait ignorer que Jack est souvent pris comme diminutif de John)...

If he had been named by this dull, love-struck nurse, he probably would have been a Larch or a Wilbur of one kind or another; and a John, a Jack, or a Robert—to make matters even duller. Because it was the other nurse’s turn, he was named Homer Wells.

The other nurse’s father was in the business of drilling wells, which was hard, harrowing, honest, precise work—to her thinking her father was composed of these qualities, which lent the word “wells” a certain deep, down-to-earth aura. “Homer” had been the name of one of her family’s umpteen cats.

This other nurse—Nurse Angela, to almost everyone—rarely repeated the names of her babies, whereas poor Nurse Edna had named three John Wilbur Juniors, and two John Larch the Thirds. Nurse Angela knew an inexhaustible number of no-nonsense nouns, which she diligently employed as last names— Maple, Fields, Stone, Hill, Knot, Day, Waters (to list a few)—and a slightly less impressive list of first names borrowed from a family history of many dead but cherished pets (Felix, Fuzzy, Smoky, Sam, Snowy, Joe, Curly, Ed and so forth).

For most of the orphans, of course, these nurse-given names were temporary. The boys’ division had a better record than the girls’ division at placing the orphans in homes when they were babies, too young ever to know the names their good nurses had given them; most of the orphans wouldn’t even remember Nurse Angela or Nurse Edna, the first women in the world to fuss over them. Dr. Larch made it a firm policy that the orphans’ adoptive families not be informed of the names the nurses gave with such zeal. The feeling at St. Cloud’s was that a child, upon leaving the orphanage, should know the thrill of a fresh start—but (especially with the boys who were difficult to place and lived at St. Cloud’s the longest) it was hard for Nurse Angela and Nurse Edna, and even for Dr. Larch, not to think of their John Wilburs and John Larches (their Felix Hills, Curly Maples, Joe Knots, Smoky Waterses) as possessing their nurse-given names forever.

S'il avait reçu son nom de cette infirmière terne et abêtie par l'amour, il aurait sans doute été un de ces Larch ou de ces Wilbur; avec pour prénom John, Jack ou Robert - pour rendre les choses plus ternes encore. Mais c'était au tour de l'autre infirmière, et il s'appela Homer Wells. Le père de l'autre infirmière creusait des puits (wells en anglais), un métier dur, éprouvant, honnête et précis - et elle jugeait son père doté de ces qualités, ce qui prêtait au mot wells une certaine aura de profondeur et un côté "près de la terre". Quant à Homer, c'était le nom qu'avait porté l'un des chats dans sa famille.

Cette autre infirmière - Nurse Angela pour presque tout le monde - donnait rarement le même nom deux fois, alors que la pauvre Nurse Edna avait eu parmi "ses" bébés trois John Wilbur Junior et deux John Larch III. Nurse Angela connaissait un nombre inépuisable de noms communs solides et sérieux, qu'elle utilisait efficacement comme noms de famille - Maple (Erable), Fields (Champs), Stone (Pierre), Hill (Colline), Knot (Nœud), Day (Jour), Waters Blux), pour citer quelques exemples - et une liste à peine moins impressionnante de prénoms empruntés à l'histoire d'une famille comptant de nombreux chiens et chats défunts mais chéris (Felix, Fuzzy, Smoky, Sam, Snowy, Joe, Curly, Ed et le reste).

Bien entendu, pour la plupart des orphelins ces noms n'étaient que temporaires. La section Garçons parvenait plus facilement que la section Filles à placer ses orphelins dans des foyers au cours de leurs premières semaines, bien trop tôt pour qu'ils puissent connaître le nom choisi par leur brave infirmière; la plupart ne se souviendraient même pas de Nurse Angela ou de Nurse Edna, les premières femmes au monde qui leur aient fait des câlins. Selon les principes stricts du Dr Larch, les familles adoptives des orphelins ne devaient pas connaître les noms dispensés par les infirmières avec tant de zèle. A Saint Cloud's, on estimait qu'en quittant l'orphelinat l'enfant devait vivre les émotions d'un nouveau départ - mais (surtout pour les garçons difficiles à placer, qui restaient à Saint Cloud's plus longtemps) Nurse Angela, Nurse Edna et même le Dr Larch avaient du mal à croire que leurs John Wilbur et leurs John Larch (leurs Felix Hill, Curly Maple, Joe Knot et Smoky Waters) ne possédaient pas leurs "noms d'infirmière" pour toujours.

The reason Homer Wells kept his name was that he came back to St. Cloud’s so many times, after so many failed foster homes, that the orphanage was forced to acknowledge Homer’s intention to make St. Cloud’s his home. It was not easy for anyone to accept, but Nurse Angela and Nurse Edna—and, finally, Dr. Wilbur Larch—were forced to admit that Homer Wells belonged to St. Cloud’s. The determined boy was not put up for adoption anymore.

Nurse Angela, with her love of cats and orphans, once remarked of Homer Wells that the boy must adore the name she gave him because he fought so hard not to lose it.

St. Cloud’s, Maine—the town—had been a logging camp for most of the nineteenth century. The camp, and—gradually—the town, set up shop in the river valley, where the land was flat, which made the first roads easier to build and the heavy equipment easier to transport. The first building was a saw mill.

The first settlers were French Canadians—woodsmen, lumberjacks, sawyers; then came the overland haulers and the river bargemen, then the prostitutes, then the vagrants and the thugs, and (at last) there was a church. The first logging camp had been called, simply, Clouds—because the valley was low and the clouds broke up reluctantly. A fog hung over the violent river until midmorning, and the falls, which roared for three miles upstream from the site of the first camp, produced a constant mist. When the first woodcutters went to work there, the only impediments to their rape of the forest were the black flies and the mosquitoes; these infernal insects preferred the nearly constant cover of clouds in the stagnant valleys of inland Maine to the sharp air of the mountains, or to the crisp sunlight by the bright Maine sea.

Si Homer Wells conserva son nom, c'est qu'il revint à Saint Cloud"s si souvent, après tant d'échecs dans des familles adoptives, que l'orphelinat fut contraint de tenir compte de ses intentions : il voulait faire de Saint Cloud's son foyer. Personne n'accepta facilement la chose, mais Nurse Angela et Nurse Edna - puis finalement le Dr Wilbur Larch - furent contraintes d'admettre qu'Homer Wells se sentait chez lui à Saint Cloud's. On cessa d`offrir à l'adoption cet enfant obstiné. Nurse Angela, amoureuse des chats et des orphelins, fit observer un jour qu'Homer Wells devait adorer le nom qu'elle lui avait donné puisqu'il s'acharnait à ce point à ne pas le perdre.

Saint Cloud's (Maine) - l'agglomération - avait été un campement de bûcherons pendant la majeure partie du dix-neuvième siècle. Le campement et, peu à peu, la bourgade s'installèrent dans la vallée de la rivière, où le sol plat permettait de construire plus facilement les routes et de transporter sans trop de peine le matériel lourd. Le premier bâtiment fut une scierie. Les premiers habitants, des Canadiens français - trappeurs, bûcherons, scieurs de long; puis vinrent les rouliers et les mariniers de la rivière, ensuite les prostituées, les vagabonds et les vauriens. Pour finir, on construisit une église. Le premier campement de bûcherons avait été baptisé tout simplement Clouds, Nuages - parce que, dans le creux de la vallée, les nuages avaient du mal à se dissiper. La brume s'attardait au-dessus du torrent furieux jusqu'au milieu de la matinée et les rapides, qui rugissaient sur cinq kilomètres en amont du site du premier campement, produisaient de l'embrun en tout temps. Quand les premiers coupeurs de bois se mirent à l'oeuvre dans la vallée, seuls les taons noirs et les moustiques s'opposèrent à leur viol de la forêt.."

L’adaptation cinématographique de "The Cider House Rules" (1999), réalisée par Lasse Hallström (Chocolat, My Life as a Dog), est une transposition réussie mais édulcorée du roman culte de John Irving (1985). Le réalisateur a conservé l’essence du roman (Irving lui-même a écrit le scénario), à savoir le dilemme moral entre avortement et droit à la vie, incarné par le Dr Larch (Michael Caine) et Homer (Tobey Maguire), des thèmes clés (l’orphelinat comme microcosme de la société, la quête d’identité, l’amour impossible) et des scènes emblématiques (la naissance des jumeaux, la découverte du monde extérieur par Homer, la mort de Larch). Mais non l'impossible complexité du roman (600 pages réduites à 2h05), certains personnages secondaires (comme Melony, figure majeure du livre) et l’ambivalence de Homer (au cinéma, il est plus naïf et moins responsable de ses choix que dans le livre).

Michael Caine (Dr Larch), oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation d’un homme à la fois paternaliste et désespéré, restitue toute l’autorité et la vulnérabilité du personnage. Tobey Maguire (Homer) est parfait pour incarner l’innocence juvénile, mais moins convaincant dans la maturation du personnage (le Homer du roman est plus cynique). Charlize Theron (Candy) apporte une grâce mélancolique, mais son rôle est simplifié (dans le livre, elle est plus ambiguë). Le film évite les excès grotesques chers à Irving (les obsessions sexuelles des orphelins) pour une approche plus consensuelle. Et la fin est plus optimiste : Homer retourne à l’orphelinat par devoir, alors que le roman laisse planer un doute sur ses motivations...

On comptera 7 nominations aux Oscars (dont meilleur film), 2 victoires (scénario adapté et Michael Caine) ...

"The Hotel New Hampshire" (L'hôtel New Hampshire, 1981)

Une fable grotesque et tendre sur une famille dysfonctionnelle qui traverse guerres, viols et cirques, dans un hôtel décati. Le roman incarne l’équilibre unique d’Irving entre absurde et tragique...

"Une fois encore, avec son nouveau livre, L'Hôtel New Hampshire, chacun se laisse envelopper et séduire par un univers tout aussi étrange et désarmant : celui de l'excentrique famille Berry.Car, comme l'explique John - narrateur et troisième rejeton de cette famille qui comprenait cinq enfants, un ours et un chien nommé Sorrow : "Notre histoire favorite concernait l'idylle entre mon père et ma mère : comment notre père avait fait l'acquisition de l'ours ; comment notre père et notre mère s'étaient retrouvés amoureux et, coup sur coup, avaient engendré Frank, Franny et moi-même ("Pan, Pan, Pan !" disait Franny) - puis, après un bref intermède, Lily et Egg ("Paff et Pschitt !" disait Franny). C'est ainsi que la voix de John Berry, tour à tour nostalgique et passionnée, nous relate son enfance et celle de ses frères et soeurs dans trois hôtels et sur deux continents différents. "La première des illusions de mon père était que les ours peuvent survivre à la vie que mènent les humains, et la seconde que les humains peuvent survivre à la vie que l'on mène dans les hôtels." Ce qu'il advint des rêves de Win Berry et comment ces rêves influèrent sur la destinée de ses enfants, tel est le sujet de ce roman grave et hilarant dû à "l'humoriste américain le plus important de ces dix dernières années", selon les termes de Kurt Vonnegut." (Edition du Seuil)

L’adaptation cinématographique de "The Hotel New Hampshire" (1984), réalisée par Tony Richardson (Tom Jones, La Solitude du coureur de fond), fut une tentative audacieuse mais inégale de transposer à l’écran le roman baroque et provocant de John Irving (1981).

C'est que la densité défie toute transposition cinématographique grand public; et que le roman repose sur le monologue intérieur de John, difficile à traduire visuellement. Quant à l'ambivalence des personnages ...

Mais le casting a parfaitement fonctionné : Rob Lowe (John Berry), Jodie Foster (Franny), et Beau Bridges (Frank) incarnent avec énergie la famille dysfonctionnelle des Berry. Le film conserve l’absurdité tragique et l’humour noir chers à Irving (l’ours domestique, les obsessions sexuelles, les scènes de viol). Et quelques scènes mémorables : L’explosion de l’hôtel, la relation trouble entre Franny et son frère John, ou le personnage de Freud (l’ours).

Par contre, le film tente de couvrir trop d’événements en 1h49, donnant une impression de catalogue désordonné plutôt que de récit cohérent. Et Richardson semble hésiter entre comédie burlesque et drame psychologique, perdant l’équilibre si particulier du livre.

Jodie Foster (Franny), volcanique et charismatique, vole la vedette et capture la rage vulnérable de Franny. Rob Lowe (John), jeune et beau, mais trop lisse pour incarner la complexité du narrateur du roman. Nastassja Kinski (Susie l’ourse) a tendance à glisser vers le grotesque.

À sa sortie, le film fut un échec commercial (3,5 millions de dollars pour un budget de 8,5 millions). Mais il est devenu un objet culte pour certains admirateurs du roman, qui apprécient sa folie incontrôlée ...

"Other People's Dreams" (1982-1993, Les rêves des autres, et autres nouvelles)

"Au commencement de chaque histoire, la vie s’écoule, tranquille, dans une petite ville aux pelouses irréprochables qu’ombragent ormes et noyers. Le héros à l’image de cette régularité, est un être discipliné, discret, accommodant. Quoique, si l’on pouvait se glisser dans les rêves des autres. Cette faculté que John Irving prête à l’un de ses personnages, insomniaque depuis son divorce, nul doute que ce soit au premier chef celle du romancier, celle qui définit le mieux sa vocation. Mais attention ! Derrière les gestes d’un quotidien rangé, la crise couve ; ces honorables citoyens vont faire du scandale. Elles sont sept, ces nouvelles réunies pour la première fois en un volume, vingt-cinq ans de contrepoint à une œuvre romanesque foisonnante. Pour sa plus grande joie, le lecteur y retrouvera ce qu’il connaît : la satire du conformisme, l’imagination débridée, le goût du burlesque, les tabous joyeusement pourfendus – cette vitalité hors du commun qui permet à l’auteur de passer indemne par-dessus les gouffres de ses obsessions. Mais certains y découvriront aussi, parfois, le récit à mi-voix, la description en demi-teinte, la profondeur et l’humanité du propos qui font ici d’Irving un nouvelliste à l’égal de Katherine Mansfield ou Joyce des Dublinois." (Edition du Seuil, traduction par Josée Kamoun). Le recueil comporte "Les Rêves des autres" (Other People's Dreams, 1968), "Un énergumène passe à table" (Brennbar's Rant, 1974), "L'Espace intérieur" (Interior Space, 1980), "Dans un état proche de l'Iowa ou l'itinéraire qui mène à l'état de grâce" (Almost in Iowa, 1973), "Un royaume de lassitude" (Weary Kingdom, 1968), "Faut-il sauver Piggy Sneed ?" (Trying to Save Piggy Sneed, 1982), "Mon dîner à la Maison-Blanche" (My Dinner at the White House, 1993).

Un homme insomniaque qui découvre qu'il sait revivre les rêves que d'autres ont fait dans le lit ou sur le canapé où il s'endort...

"Fred n'avait pas souvenir d'avoir jamais rêvé la nuit, avant que sa femme le quitte. Et puis il se rappela quelques vagues cauchemars d'enfant, ainsi que certains rêves voluptueux bien spécifiques qu'il avait faits pendant la période, à ses yeux ridiculement courte, allant de la puberté à son mariage avec Gail (il s'était marié jeune). La blessure de ces dix années conjugales sans rêves était encore trop fraîche pour qu'il la sonde profondément, mais il savait en tout cas que de son côté Gail avait rêvé comme une forcenée, toute une série d'aventures, et qu'il s'était réveillé chaque matin intrigué par ce visage mobile et nerveux où il traquait avec un sentiment d'échec la trace de ses secrets nocturnes. Elle ne lui racontait jamais ses rêves ; elle se contentait de lui dire qu'elle en faisait, et qu'elle trouvait bien curieux qu'il n'en fasse pas. "Écoute, Fred, lui disait-elle, soit tu rêves quand même, et tes rêves sont tellement malsains que tu préfères les oublier, soit tu es vraiment mort. Les gens qui ne rêvent jamais sont tout à fait morts." Les toutes dernières années de son mariage, ces deux théories ne lui paraissaient pas plus saugrenues l'une que l'autre. Après que Gail l'avait quitté, il s'était senti « tout à fait mort ». Même sa petite amie, celle qui avait été pour sa femme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ne parvenait pas à le ressusciter. Il considérait que tout ce qui avait mal tourné dans son couple était sa faute à lui : Gail semblait fidèle et heureuse, et puis il avait fallu qu'il fasse des bêtises, et qu'il l'oblige à lui rendre la monnaie de sa pièce, comme on dit. A la fin, il avait récidivé trop souvent, et elle avait renoncé à lui pardonner. Elle le traitait de « cœur d'artichaut ». Apparemment, il tombait amoureux à peu près tous les ans. « Encore, disait-elle, si tu baisais une nana comme ça en passant, je pourrais peut-être m'y faire, mais pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu t'attaches à elles comme un crétin ? » Il n'en savait rien. Après le départ de sa femme, sa maîtresse lui avait semblé si bécasse, si asexuée, si repoussante, qu'il se demandait comment il avait pu s'engager dans cette dernière liaison catastrophique. Et Gail l'avait tellement traîné dans la boue sur ce chapitre que son départ l'avait bel et bien soulagé; mais l'enfant lui manquait. En dix ans de mariage ils avaient eu un fils unique, qu'ils avaient appelé Nigel. Ils trouvaient tous deux leurs prénoms si banals qu'ils avaient affublé le pauvre gamin de celui-ci. Nigel, donc, occupait désormais une place considérable dans le cœur hypertrophié de son père, tel un cancer qui n'évolue pas. Ne pas voir l'enfant, Fred pouvait s'en accommoder; d'ailleurs ils ne s'entendaient plus très bien depuis que celui-ci avait passé l'âge de cinq ans; mais ce qu'il ne supportait pas, c'était l'idée que le petit le déteste - or il était sûr qu'il le détestait, ou qu'il apprendrait à le détester avec le temps : Gail avait bien appris, elle.

Il lui arrivait de penser que, si seulement il avait réussi à faire ses rêves à lui, il n'aurait pas eu besoin de passer à l'acte et de se lancer dans ces lamentables liaisons presque tous les ans. Les semaines qui suivirent leur séparation, il ne parvint pas à dormir dans le lit qu'ils avaient partagé dix ans. Cette séparation s'était réglée matériellement comme suit : il versait de l'argent à Gail, qui prenait Nigel, et lui gardait la maison. Il se mit à dormir sur le canapé du séjour, où il connut le désagrément de nuits cotonneuses et agitées, bien trop hachées pour faire des rêves. Il se retournait comme une carpe et ses gémissements dérangeaient le chien (qui lui était échu en partage). Une nuit, il se figura qu'il était en train de vomir dans une voiture ; il avait pour passagère Mrs. Beal, qui lui donnait des coups de sac à main tandis qu'il rendait tripes et boyaux sur le volant : "Ramène-nous à la maison! Veux-tu nous ramener à la maison tout de suite! ", lui criait-elle. Évidemment, ce que Fred ne savait pas sur le moment, c'est qu'il était en train de faire le rêve de Mr. Beal. Ce dernier avait souvent tourné de l'œil sur leur canapé; sans aucun doute, c'était là qu'il avait fait ce rêve effroyable, qu'il avait laissé en héritage pour le prochain dormeur au sommeil agité.

Fred abandonna purement et simplement le canapé, au profit du matelas mince et dur de la chambre de Nigel. Il s'agissait d'un lit-bateau pour enfant, d'un vrai lit de capitaine de vaisseau, avec des tiroirs dessous pour y ranger les sous-vêtements et les pistolets à six coups. Fred avait beau souffrir du, dos après son séjour sur le canape, il n'était pas prêt à recommencer à dormir dans le lit qu'il avait partagé avec Gail. La première nuit qu'il passa dans le lit de son fils, il comprit l'étrange faculté qu'il possédait soudain, ou qui, peut-être, le possédait soudain. Il fit un rêve de gamin de neuf ans, le rêve de Nigel. A lui, l'adulte, ce rêve ne faisait pas peur, mais il avait dû terroriser l'enfant. Fred-Nigel était dans un champ, à la merci d'un gros serpent. Fred l'adulte trouva tout de suite grotesque cette bestiole qui avait des ailerons comme un serpent de mer et crachait du feu. Elle s'élançait à coups répétés contre la poitrine de Fred-Nigel; paralysé d'angoisse, il ne parvenait même pas à crier. A l'autre bout du champ, Fred se voyait comme son fils le voyait: "Papa", appelait tout bas Fred-Nigel. Mais le père était debout au-dessus d'un feu qui couvait; ils venaient de faire un barbecue, manifestement. Fred pissait sur les cendres, une épaisse vapeur d'urine s'élevait autour de lui, et il n'entendait pas crier son fils. Au matin, Fred décida que les rêves d'un gosse de neuf ans étaient trop explicites, et trop triviaux. S'il retournait dans son propre lit ce soir-là, il n'aurait rien à craindre, puisque, tant qu'il y avait dormi avec Gail, il n'en avait jamais fait. Et Gail, qui en faisait régulièrement pour sa part, ne les lui avait jamais transmis. Mais dormir avec quelqu'un est une chose, et dormir seul en est une autre. Il se glissa entre les draps froids, dans la chambre veuve des rideaux qu'elle avait faits elle-même. Et, comme de juste, il fit un de ses rêves. Il se regardait dans un miroir en pied, mais c'est Gail qu'il voyait. Elle était nue, et l'espace d'un instant il crut qu'il était en train de rêver à son compte - des images où s'exprimeraient le manque d'elle, un souvenir érotique, le désir torturant qu'elle revienne. Mais la Gail du miroir, il ne l'avait jamais vue..."

"A Prayer for Owen Meany" (Une prière pour Owen, 1989)

Une méditation sur la foi, le destin et la culpabilité, portée par le personnage inoubliable d'Owen Meany, un nain à la voix stridente convaincu d’être un instrument de Dieu. Le roman alterne entre comédie et tragédie, avec une construction narrative virtuose...

Considéré comme le plus autobiographique de John Irving, nous sommes en 1987, à Toronto, John Wheelwright, quelque peu perturbé, se remémore sa jeunesse et le temps passé en compagnie de son ami Owen Meany, un étrange nain à la voix brisée qui tua accidentellement sa mère, et qui incarne dans toute sa tragique étrangeté, avec une volonté de fer dans un corps si frêle, la condition spirituelle de l'humanité dans un monde où il n'y a véritablement aucune preuve concrète de l'existence de Dieu : "Si je suis condamné à me souvenir d'un garçon à la voix déglinguée, ce n'est ni à cause de sa voix, ni parce qu'il fut l'être le plus petit que j'aie jamais connu, ni même parce qu'il fut l'instrument de la mort de ma mère. C'est à lui que je dois de croire en Dieu ; si je suis chrétien, c'est grâce à Owen Meany.."

"A Widow for One Year" (Une veuve de papier, 1998)

Une réflexion sur le deuil, la création littéraire et les relations familiales, suivant Ruth Cole, écrivaine marquée par la disparition de ses frères. Irving y excelle dans la peinture des failles psychologiques et des résurrections intimes...

"A deux heures de New York, il est une vieille demeure au bord de la mer grise. L'été 1958, Eddie, joli garçon de seize ans, y découvre l'amour dans les bras de la plus belle femme du monde, qui est aussi la plus triste, tandis qu'autour d'eux planent d'innombrables photos, gracieux fantômes de ses fils perdus. Ruth, sa petite fille, s'éveille au milieu de la nuit, et Ted, son mari, rusé joueur de squash et Don Juan balnéaire, écrit des contes pour enfants, des contes qui font peur... Mais l'été finit au premier vol d'oies sauvages, et la blonde Marion prend sa Mercedes rouge pour abandonner le mari qu'elle n'aime plus, le jeune amant qu'elle n'ose pas aimer, et la fillette à laquelle elle craint trop de s'attacher. Après cette aube nostalgique, nous retrouvons Ruth en 1990, romancière célèbre et redoutable joueuse de squash, mais célibataire anxieuse, qui appréhende le mariage et la maternité. Lors d'une tournée de promotion à Amsterdam, une virée dans le quartier chaud et la rencontre d'une accorte prostituée rousse la confrontent à une aventure tout droit sortie de ses terreurs enfantines.Une veuve de papier a la verve burlesque et parfois polissonne des meilleurs romans de John Irving ; c'est aussi un livre nocturne, sur la part d'ombre dans l'être, le deuil et la mélancolie ; mais c'est surtout un conte merveilleux, où, si le chagrin a la vie longue, l'amour se trouve et se retrouve." (édition du Seuil)

"Une nuit, alors qu'elle avait quatre ans et dormait sur la couchette inférieure de son lit gigogne, Ruth Cole fut réveillée par le bruit d'un couple en train de faire l'amour, bruit qui provenait de la chambre de ses parents et qui lui parut tout à fait insolite. Elle relevait d'une grippe intestinale ; à entendre sa mère faire l'amour, elle crut tout d'abord qu' elle était en train de vomir. Ses parents ne se contentaient pas de faire chambre à part. Cet été-là, ils faisaient maison à part - même si elle n'avait jamais vu leur autre maison. Chacun passait une nuit sur deux avec elle, dans la demeure familiale, et ils avaient pris une location dans les parages, où ils habitaient chacun à son tour lorsqu'ils n'étaient pas avec leur fille. C'était un de ces arrangements absurdes que les couples trouvent quand ils sont en instance de divorce et qu'ils se figurent pouvoir partager leurs enfants et leurs biens avec magnanimité, sans tiraillements.

Lorsque Ruth s'éveilla à ce bruit inconnu, elle se demanda si c'était son père ou sa mère qui vomissait ; puis, malgré l'étrangeté de ces manifestations, elle reconnut la dose de mélancolie et d'hystérie contenue qui passait souvent dans la voix de sa mère. Elle se souvint d'ailleurs que c'était le tour de sa mère de rester auprès d'elle. Une grande salle de bains séparait Ruth de la chambre de ses parents. En trottinant pieds nus pour la traverser, l'enfant prit une serviette au passage: pendant sa grippe intestinale, son père l`avait encouragée à vomir dans une serviette. Pauvre maman, pensa Ruth, en lui en apportant une.

À la faible clarté de la lune, et à celle plus faible encore et incertaine de la veilleuse que son père avait installée dans la salle de bains, Ruth vit les visages pâlis de ses frères morts sur les photographies au mur. Des photos de ses frères morts, il y en avait plein la maison, sur tous les murs. Les deux garçons s'étaient tués dans l'adolescence, longtemps avant la naissance de Ruth, longtemps même avant sa conception, et pourtant elle avait l'impression de connaître ces jeunes disparus bien mieux que son père et sa mère. Le grand brun aux traits anguleux, c'était Thomas; à l'âge de quatre ans, il possédait déjà la beauté des chefs, ce mélange d'équilibre et de brutalité, qui, dans l'adolescence, lui donnerait un air de confiance en soi très au-dessus de son âge. (C'était lui qui était au volant de la voiture fatale.) Le cadet à l'expression anxieuse, c'était Timothy ; adolescent, il avait encore une figure de bébé; on aurait dit que quelque chose venait de le faire sursauter. Sur de nombreuses photos, il semblait avoir été surpris dans un instant d'indécision, comme s'il répugnait en permanence à imiter une acrobatie d'une difficulté inouïe, que Thomas aurait maîtrisée avec tous les dehors de la désinvolture. (Au bout du compte, ce fut la conduite automobile, opération pourtant élémentaire, qui révéla les limites de sa maîtrise.)

Lorsque Ruth Cole entra dans la chambre de ses parents, elle vit le jeune homme nu qui était en train de saillir sa mère par-derrière ; ses seins dans les mains, il la prenait en levrette ; mais ce ne fut ni la violence ni l'aspect dégoûtant de l'acte qui firent pousser un hurlement à Ruth. Elle n'avait que quatre ans, et elle ne savait pas qu'elle assistait à un acte sexuel - aussi bien, cette activité à laquelle le jeune homme et sa mère se livraient ne lui parut pas tout à fait déplaisante. En fait, Ruth fut soulagée de voir que, contrairement à ce qu`elle croyait, sa mère n'était pas en train de vomir. Ce ne fut pas non plus la nudité du jeune homme qui la fit hurler; elle avait vu nus son père et sa mère, la nudité ne se cachait pas chez les Cole. Ce fut le jeune homme lui-même qui la fit hurler, parce qu`elle était sûre qu'il était l'un de ses frères morts ; il ressemblait tellement à Thomas, celui qui avait de l'assurance, que Ruth crut voir un fantôme. Un enfant de quatre ans pousse des cris perçants. Ruth fut stupéfaite de la vitesse à laquelle le jeune amant de sa mère mit pied à terre ; à vrai dire, il se dégagea de la femme et du lit avec un mélange de panique et de zèle si intense qu'on l'aurait cru propulsé - délogé par un boulet de canon. Il dégringola sur la table de nuit, et, soucieux de dissimuler sa nudité, prit l'abat-jour de la lampe de chevet qu'il avait cassée. Dans cette situation, le fantôme parut à Ruth moins menaçant qu'elle ne l'avait jugé tout d'abord ; en outre, en le regardant de plus près, elle le reconnut. C'était le garçon qui occupait la chambre d'amis à l'autre bout de la maison ; celui qui conduisait la voiture de son père - celui qui travaillait pour papa, avait dit maman. Une ou deux fois, il les avait conduites à la plage, elle et sa baby-sitter. Cet été-là, Ruth avait eu trois nounous ; chacune s'était étonnée de la pâleur du jeune homme, mais sa mère lui avait dit qu'il y a des gens qui n'aiment pas le soleil, et voilà tout. L'enfant n'avait jamais vu le garçon sans ses vêtements, bien sûr; et pourtant, elle fut certaine qu'il s'agissait d'Eddie, et non pas d'un fantôme. Ce qui ne l'empêcha pas de crier. une deuxième fois.

Sa mère, encore à quatre pattes sur le lit, manifesta une absence de surprise caractéristique; elle se contenta de considérer sa fille avec une expression de découragement qui frisait le désespoir. Sans lui laisser le temps de crier une troisième fois, elle lui dit: "Ne hurle pas, ma chérie. C'est Eddie et maman, c'est tout. Retourne te coucher. " Ruth Cole fit ce qu' on lui disait, et repassa donc devant les photos, qui lui semblèrent désormais plus fantomatiques que l'amant-fantôme de sa mère, chu et déchu. Tandis qu'il essayait de se cacher derrière l'abat-jour, Eddie avait oublié que l'objet, évidé à ses deux extrémités, offrait à Ruth une vue imprenable sur son sexe en décrue..."

Tod Williams a choisi de ne porter à l'écran que la première partie du roman "A Widow for One Year", sous le titre "The Door in the Floor" (2004), avec Jeff Bridges, Kim Basinger, Jon Foster, Elle Fanning.

L'adaptation est centrée sur le couple dysfonctionnel de Ted et Marion Cole, et sur le jeune Eddie, engagé comme assistant par Ted, un écrivain excentrique. L'adaptation restitue l’atmosphère mélancolique et sombre du livre, tout en simplifiant certaines intrigues secondaires. Irving lui-même a souvent insisté sur l’importance de la fidélité émotionnelle plutôt que littérale, et "The Door in the Floor" réussit à transmettre la douleur, la culpabilité et les thèmes de la perte qui traversent son œuvre.

Jeff Bridges (Ted Cole) et Kim Basinger (Marion) livrent des interprétations puissantes. Bridges incarne à merveille l’arrogance narcissique et la vulnérabilité de Ted, tandis que Basinger exprime avec subtilité le désespoir d’une mère hantée par le deuil de ses fils. Le jeune Eddie, joué par Jon Foster, apporte une innocence troublante, parfait contraste face à l’égoïsme des adultes.

Le film adopte un ton visuel élégiaque, avec des plans contemplatifs qui reflètent l’isolement des personnages. La photographie, souvent baignée de lumière naturelle, contraste avec l’obscurité émotionnelle de l’histoire. La maison au bord de l’eau devient presque un personnage à part entière, symbolisant à la fois un refuge et une prison.

Le film a été bien accueilli par la critique pour sa maturité et ses performances, même s’il n’a pas eu un grand succès commercial. Il reste un exemple réussi d’adaptation littéraire qui préserve l’essence de l’œuvre originale tout en affirmant une identité cinématographique propre.

"In One Person" (2012)

Un plaidoyer pour la tolérance sexuelle à travers la vie de Billy Abbott, homme bisexuel dans une Amérique conservatrice. Irving y aborde l'identité de genre avec une audace rare, mêlant politique et émotion brute.

Son roman le plus audacieusement politique, le plus sexuellement transgressif et le plus émouvant depuis plus d'une décennie » (Vanity Fair). Lauréat du Lambda Literary Award 2013, roman à succès du New York Times sur le désir, le secret et l'identité sexuelle, "In One Person" est l'histoire d'un amour inassouvi - tourmenté, drôle et émouvant - et d'une acceptation passionnée de nos différences sexuelles. Billy en est le narrateur bisexuel et personnage principal et nous raconte l'histoire tragicomique (qui dure depuis plus d'un demi-siècle) de sa vie en tant que «sexual suspect», expression utilisée pour la première fois par John Irving en 1978 dans son roman historique sur les «terminal cases», "The World According to Garp". Un hommage aux amis et aux amants de Billy, une troupe théâtrale de personnages qui défient les catégories et les conventions. Enfin, un portrait intime et inoubliable de la solitude d'un homme bisexuel qui s'efforce de se rendre « digne d'intérêt » (worthwhile).

Le narrateur, William "Billy" Abbott, grandit dans les années 1950-60 dans la petite ville de First Sister, Vermont, élevé par sa mère et son beau-père, Richard Abbott...

Il est fasciné par Miss Frost, la bibliothécaire mystérieuse et imposante, qui l’initie à la littérature (et dont il découvrira plus tard le secret); Elaine Hadley, sa meilleure amie, dont il est amoureux sans être pleinement attiré par elle; et Kittredge, un camarade de lycée arrogant et charismatique, objet de son désir homosexuel inavouable dans une époque répressive. Billy réalise peu à peu qu’il est bisexuel, attiré à la fois par les hommes et les femmes, ce qui le plonge dans une quête identitaire complexe.

À l’université, Billy explore sa sexualité avec des partenaires masculins et féminins, tout en se confrontant à l’homophobie ambiante. Il entretient une relation ambiguë avec Jacques Kittredge, le frère de Kittredge, qui l’initie à un monde plus libre mais aussi plus dangereux.

Il découvre que Miss Frost, son idole d’enfance, est une femme transgenre, ce qui ébranle ses certitudes et renforce son empathie pour les marginaux.

Devenu écrivain, Billy vit entre l’Europe et les États-Unis, naviguant dans les milieux littéraires et théâtraux. Les années 1980-90 sont marquées par la crise du sida, qui décime ses amis et amants, notamment Tom, un de ses partenaires les plus importants. Il assiste avec horreur à la stigmatisation des malades et à l’indifférence de la société, ce qui renforce son engagement pour les droits LGBTQ+.

Les révélations familiales et la réconciliation : Billy découvre que son vrai père est Alfred Windsor, un acteur de théâtre qui a eu une brève relation avec sa mère. Il se réconcilie avec Richard Abbott, son beau-père, qui l’a toujours soutenu malgré ses propres doutes. Elaine, devenue une amie proche, reste une figure constante dans sa vie, bien que leurs relations amoureuses aient échoué.

Dans ses vieux jours, Billy, devenu un auteur reconnu, témoigne de son expérience, soulignant l’importance de l’acceptation et de la lutte contre l’intolérance.

Le roman se clôt sur une note à la fois mélancolique et résiliente : Billy, survivant d’une époque marquée par la honte et la perte, continue à écrire pour ceux qui n’ont pas pu s’exprimer.

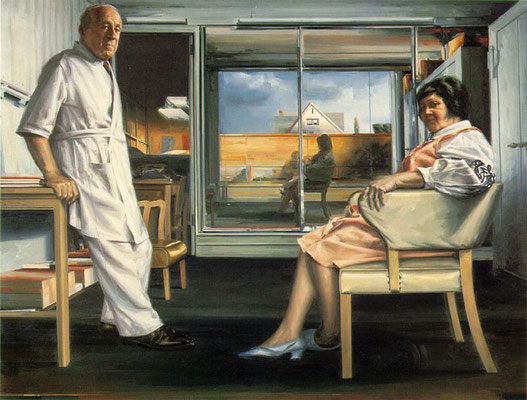

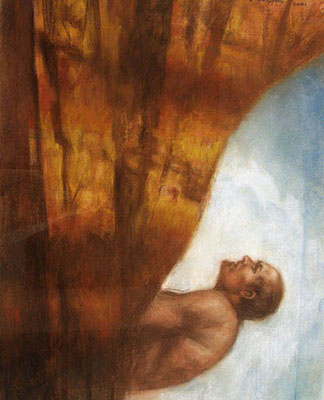

Sidney Goodman (1936)