- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- Welty

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Heller - Toole

- Naipaul

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

Pražské jaro - JMilan Kundera (1929-2023), "Risibles amours" (1970), "L'Insoutenable Légèreté de l'être" (1984) - ....

Last update: 01/12/2018

Le Printemps de Prague (Pražské jaro, Pražská jar), le parti communiste tchécoslovaque et Alexander Dubček entendent instaurer, le 5 janvier 1968, un "socialisme à visage humain" et une bien relative libéralisation : l'expérience s’achève le 21 août 1968 avec l’invasion du pays par les troupes du Pacte de Varsovie. Karel Kryl (1944-1994), avec sa célèbre chanson "Bratříčku zavírej vrátka" (Ferme la porte petit frère), et Milan Kundera (Nesnesitelná lehkost bytí) en portent témoignage: le 16 janvier 1969, Jan Palach, un étudiant, s’immole par le feu sur la place Venceslas (Václavské náměstí) à Prague en protestation contre la suppression de la liberté d’expression, l'on comptera de 70 à 90 morts et l'exil à terme de plus de 400 000 Tchécoslovaques... En 1977, Václav Havel, Jan Patočka, Zdeněk Mlynář, Jiří Hájek et Pavel Kohout signent l'historique "Charta 77" qui proteste contre le processus de normalisation que tente d'imposer le gouvernement communiste de Gustáv Husák, mais il faudra attendre la fameuse révolution de Velours (sametová revoluce), du 16 novembre au 29 décembre 1989, pour assister à la chute du régime du Parti communiste tchécoslovaque et la fin de la République socialiste tchécoslovaque : dans la lignée de la chute des régimes communistes de l'Est européen... Dans les deux décennies 1960-1970, la littérature tchèque atteint un de ses sommets : Hrabal écrit ses deux chefs d’œuvre, "Moi qui ai servi le roi d’Angleterre" et "Une trop bruyante solitude", Škvorecký rédige "Miracle en Bohême" et "L’ingénieur des âmes humaines", Kundera publie ses traductions françaises de "La vie est ailleurs", "La valse aux adieux" et "Le livre du rire et de l’oubli", Vaculík écrit "La Clef des songes". Le cinéma de la Nouvelle vague tchèque accompagne le mouvement, à peine le temps d'une décennie, s'y percutent morale socialiste et nouveaux comportements venus de l'au-delà du Rideau de fer, quelques bouffées de liberté animées par un humour de survie si caractéristique de la culture tchèque.....

(Josef Koudelka)

"Depuis cinq ans que l'armée russe avait envahi le pays de Tomas, Prague avait tellement changé: les gens que Tomas croisait dans la rue n'étaient plus les mêmes qu'avant. La moitié de ses amis avaient émigré et la moitité de ceux qui étaient restés étaient morts. C'est un fait qui ne sera consigné par aucun historien : les années qui ont suivi l'invasion russe ont été une période d'enterrements; jamais les décès n'ont atteint une telle fréquence. Et je ne parle pas seulement des cas (somme toute assez rares) où des gens ont été traqués à mort comme l'a été Jan Prochazka. Quinze jours après que la radio eut commencé à diffuser quotidiennement l'enregistrement de ses conversations privées, il fut hospitalisé. Tout à coup, le cancer qui sommeillait sans doute discrètement dans son corps depuis quelque temps avait fleuri comme une rose. L'opération eut lieu en présence de la police et quand celle-ci eut constaté que le romancier était condamné, elle cessa de s'intéresser à lui et le laissa mourir dans les bras de sa femme. Mais la mort frappait aussi ceux qui n'étaient pas directement persécutés. S'infiltrant à travers l'âme, le désespoir qui s'était saisi du pays s'emparait des corps et les terrassait. Certains fuyaient désespérément devant les faveurs du régime qui voulait les combler d'honneur et les contraindre à paraître en public en présence des nouveaux dirigeants. C'est comme ça que le poète Frantisek Hrubine est mort, en fuyant l'amour du Parti. Le ministre de la Culture, auquel il avait tenté de toutes ses dernières forces d'échapper, le rattrapa dans son cercueil. Il prononça sur la tombe un discours où il était question de l'amour du poète envers l'Union soviétique. Peut-être avait-il proféré cette ignominie pour réveiller le poète. Mais le monde était si laid que personne ne voulait se lever d'entre les morts..." (Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être, traduction François Kérel, Gallimard).

Josef Koudelka (1938), photographie de l'invasion des troupes du Pacte de Varsovie, qui met brutalement fin à l'expérience du Printemps de Prague, en août 1968 : la fameuse " Invasion, Prague", réalisée au lendemain de l’invasion russe, a fait le tour de la planète (cf.Magnum Photos)....

Le roman est une méditation sur l’existence vue à travers des personnages imaginaires ...

Milan Kundera (1929-2023) est l’un des écrivains les plus inclassables du XXᵉ siècle, mêlant profondeur philosophique, ironie et une réflexion radicale sur l’existence humaine ...

- Un penseur du "roman comme art total" : le roman comme laboratoire existentiel. Pour Kundera, le roman n’est pas un divertissement, mais un outil pour explorer les ambiguïtés de la vie (l’amour, la trahison, l’oubli, le kitsch). "L’Insoutenable Légèreté de l’être" dissèque l’idée de "retour éternel" (Nietzsche) à travers des destins tchécoslovaques post-1968.

- L’ironie comme arme contre le totalitarisme, le rire contre l’absurdité politique : né en Tchécoslovaquie communiste, il démonte les mécanismes du pouvoir avec un humour noir. "La Plaisanterie" (1967) montre comment une blague anodine peut détruire une vie sous un régime autoritaire. Et il critique l’idéalisation des émotions (politiques ou amoureuses), qu’il voit comme une forme de tyrannie.

- Une obsession pour la mémoire et l’oubli : la lutte de l’homme contre le pouvoir est la lutte de la mémoire contre l’oubli. Ses personnages sont hantés par ce qui fut effacé (histoire personnelle ou collective). "Le Livre du rire et de l’oubli" mêle souvenirs réels et fictifs pour questionner la vérité. L’Europe centrale comme métaphore. L’histoire tourmentée de la Tchéquie (occupations nazie puis soviétique) symbolise la fragilité de l’identité.

- Des personnages-concepteurs, pas de héros, mais des "possibilités existentielles" : Tereza, Tomas, Sabina (L’Insoutenable Légèveté) incarnent des attitudes face à la vie (lourdeur vs légèreté, fidélité vs liberté). La sexualité est un révélateur : les scènes érotiques chez Kundera ne sont pas gratuites, mais exposent les contradictions de l’âme (La Lenteur).

- Un style minimaliste et percutant, des phrases courtes, des images frappantes, pas de lyrisme superflu. Les hommes qui rêvent de paradis ne réalisent pas que c’est un endroit où l’on s’ennuie" (L’Immortalité). Sa structure narrative s’inspire de la composition musicale (thèmes et variations, contrepoint).

- Un exilé littéraire qui écrit en tchèque puis en français : après son exil en France (1975), il adopte le français comme acte de liberté, retravaillant ses textes pour en faire des œuvres nouvelles. Il refuse les étiquettes et rejette le terme "dissident" ou "écrivain de l’Est", revendiquant une appartenance à la littérature européenne...

Milan Kundera (1929-2023)

Né en 1929 à Brno, en Tchécoslovaquie, Milan Kundera grandit au sein d'une famille de musiciens, ce dont témoigne son œuvre. Il suit des études de littérature et de cinéma à Prague, puis devient professeur. En 1967 paraît son premier roman, "La Plaisanterie", qui dénonce la corruption morale du pays, puis un recueil de nouvelles, "Risibles Amours". Après l'invasion soviétique de 1968 (Velvet Revolution), porte-parole éphémère de l'intelligentsia tchèque, il est exclu du parti communiste et perd son poste d'enseignant. "La Vie est ailleurs" (1973), "La Valse aux adieux" (1976) résument une période de distanciation. En 1975, il émigre en France - où il vit toujours - et acquiert la nationalité française en 1981. Maître de l'ironie, il aborde dans ses romans et ses pièces de théâtre des questions philosophiques, politiques ou érotiques, entre autres. Mais le romancier fuit le conflit, hommes et femmes vivent des destins, des hasards plus ou moins bien interprétés, plus ou moins mal compris, soit parce qu'ils ne parlent pas le même langage, soit parce qu'ils s'éloignent en croyant se rejoindre, mais jamais ne s'offre la possibilité d'un retour ou d'un recommencement...

«Oui, j'y voyais clair soudain : la plupart des gens s'adonnent au mirage d'une double croyance : ils croient à la pérennité de la mémoire (des hommes, des choses, des actes, des nations) et à la possibilité de réparer (des actes, des erreurs, des péchés, des torts). L'une est aussi fausse que l'autre. La vérité se situe juste à l'opposé : tout sera oublié et rien ne sera réparé. Le rôle de la réparation (et par la vengeance et par le pardon) sera tenu par l'oubli. Personne ne réparera les torts commis, mais tous les torts seront oubliés.»

"La Plaisanterie" (Zert, The Joke, 1967)

Pourquoi faudrait-il aimer, oui, pourquoi, s'interrogeait Sartre reprenant Kundera, on saura la réponse un jour ou peut-être jamais. Publié en 1967, à Prague, cent vingt mille exemplaires épuisés en quelques jours, deux ans après appelé "Bible de la contre-révolution", interdit, retiré de toutes les bibliothèques publiques, accueilli en France par Aragon comme un des plus grands de romans européens, pourtant, dit l'auteur, ce n'est qu'un roman d'amour, un amour tendre et inassouvi pour Lucie, jeune ouvrière d'une énigmatique simplicité, et d'un amour-haine, sensuel et cynique, que Ludvik ressent pour Hélène, l'épouse de son ennemi. C'est aussi le roman d'une plaisanterie égarée dans un monde qui a perdu le sens de l'humour. Une petite farce mal comprise a brisé la vie de Ludvik, qui est terrorisé de comprendre que sa tragédie personnelle restera pour toujours enracinée dans le ridicule d'une blague. La comédie privée s'enracine dans le grand spectacle de la politique, qui apparaît comme un quiproquo des illusions sociales; l'Histoire, cette Déesse de Hegel, est devenue personnage d'un vaudeville." Dans La Plaisanterie, écrit dans sa Préface Aragon, "l'un des personnages, parlant de la pensée bureaucratisée dans son pays, des gens qui l'expriment et mettent sut toute chose leur interprétation des faits, dit tristement: c'est vrai qu'eux sont comme ça, ils savent tout d'avance. Le déroulement des choses à venir leur est déjà connu. Belle lurette qu'il a eu lieu, l'avenir, pour eux ce ne sera plus qu'un recommencement... Je ne connais pas de phrase, poursuit Aragon, comme celle-là pour me donner le frisson. Elle ne vaut pas que pour la Tchécoslovaquie..."

"Ce soir j'irai me coucher tôt, je ne sais pas si je pourrai m'endormir, mais j'irai me coucher tôt. Pavel est parti cet après-midi pour Bratislava, moi demain de bonne heure en avion jusqu'à Brono et après en car, ma petite Zdena restera deux jours toute seule à la maison, ça ne la dérangera pas, elle ne tient guère à notre compagnie, du moins pas à la mienne, elle adore Pavel, Pavel est sa première idole masculine, il faut reconnaître qu'il sait s'y prendre avec elle, comme il l'a toujours su avec toutes les femmes, moi comprise et ça reste vrai, cette semaine, il a recommencé à se comporter avec moi de la même manière qu'autrefois, me tapotant le visage et jurant ses grands dieux qu'il passerait me prendre en Moravie à son retour de Bratislava, d'après lui il faut que nous nous remettions à causer, peut-être en est-il lui-même arrivé à reconnaître que ça ne peut plus continuer ainsi, peut-être veut-il que tout redevienne entre nous comme avant, mais pourquoi y pense-t-il si tard, maintenant que j'ai fait la connaissance de Ludvik? J'en suis toute angoissée, pourtant je ne dois pas être triste, je ne dois pas, que tristesse ne soit jamais liée à mon nom, cette phrase de Fučík est ma devise, même torturé, même sous la potence, Fučík n'était jamais triste, et peu m'importe qu'aujourd'hui la joie soit passée de mode, je suis idiote, c'est possible, mais les autres ne le sont pas moins avec leur scepticisme mondain, je ne vois pas pourquoi je devrais renoncer à ma bêtise pour adopter la leur, je ne veux pas couper ma vie en deux, je veux que ma vie à moi soit une, d'un bout à l'autre, et c'est pour cela que Ludvik m'a tellement plu, quand je suis avec lui, je n'ai pas besoin de changer d'idéaux ni de goûts, c'est un homme ordinaire, simple, clair, et c'est cela que j'aime, que j'ai toujours aimé. Je n'ai pas honte d'être comme je suis, je ne puis être différente de celle que j'ai été et demeure, jusqu'à dix-huit ans, je n'ai connu qu'une vie de couvent, la tuberculose, deux ans de sana, deux autres années employées à rattraper le retard dans mes études, j'ignorais jusqu'aux leçons de danse, rien que l'appartement bien rangé de la bourgeoisie bien rangée de Pilsen et l'étude, l'étude, la vie réelle se déroulait au-delà de sept murailles, lorsque, ensuite, je suis arrivée à Prague en quarante-neuf, brutalement ça a été le miracle, un bonheur si violent que jamais je ne l'oublierai, et c'est pour cela précisément que je suis toujours impuissante à effacer Pavel de mon âme, même si je ne l'aime plus, même s'il m'a fait du mal, je ne peux pas, Pavel, c'est ma jeunesse, Prague, la Faculté, la Cité universitaire et surtout l'Ensemble Fučík de chants et de danses, personne ne sait plus à présent ce que cela représentait pour nous, c'est là que j'ai connu Pavel, il était ténor et moi contralto, nous avons pris part à des centaines de concerts et de séances récréatives, chantant des chansons soviétiques, des refrains d'édification de chez nous, et, bien sûr, des chansons populaires, celles-ci étaient nos préférées, je m'étais alors à ce point éprise des airs de Moravie que moi, native de Pilsen, je me sentais morave, j'ai fait de ces chansons le leitmotiv de mon existence, pour moi elles se confondent avec cette époque, avec mes jeunes années, avec Pavel, je les entends chaque fois que le soleil pour moi va se lever, ces jours-ci je les entends..." (Trad. du tchèque par Marcel Aymonin, Gallimard)

"Le Livre du rire et de l'oubli"

(Kniha smichu a zapomneni, The Book of Laughter and Forgetting, 1979)

Mise à l'index en Tchécoslovaquie, Kundera entremêle données historiques et autobiographie pour suivre Tamina, qui quitte la Tchécoslovaquie avec son mari pour fuir le régime communiste. Quand son mari décède, elle lutte une nouvelle fois mais contre la crainte accablante de l'oublier. Kundera, ici, comme dans d'autres de ses romans, montre comment effacement et oubli peuvent devenir des instruments politiques utilisés par le pouvoir communiste - c'est ainsi que des dissidents disparaissent des photos de propagande. En fond de l'intrigue, la période l'après-guerre en Tchécoslovaquie lorsque Alexandre Dubcek tentait de donner au socialisme son fameux "visage humain".

"L'insoutenable légèreté de l'être"

(1984, Nesnesitelná lehkost bytí, The Unbearable Lightness of Being)

Le principe selon lequel la vie ne se répète jamais libère toute action du poids de la gravité et lui donne la circonstance atténuante de la fugacité : notre vie apparaît dans toute sa légèreté puisqu'elle ne se répète jamais, quel que soit notre comportement, la décision que nous prenions, nous n'avons aucun moyen d'en contrôler l'exactitude et donc aucune expérience valable et répétable sur laquelle baser notre existence. Le fameux roman de Kundera s'inscrit dans le contexte du printemps de Prague, une tentative de réforme politique menée en Tchécoslovaquie en 1968, avortée par l'intervention de l'armée soviétique. Le titre fait référence a un dilemme philosophique qui oppose l'idée nietzschéenne de l'éternel retour - la pesanteur - à la classification de Parménide, philosophe présocratique qui construisait des couples de contraires (pesanteur/légèreté) dont chaque élément portait une valeur positive ou négative. Le héros, Tomas, est un chirurgien qui suit un idéal de légèreté en courant les femmes, ce qui le distrait de la situation politique précaire de son pays. Mais un jour Thomas rencontre Tereza à plus de deux cents kilomètres de Prague, et lui propose, histoire de parler, de venir un jour lui rendre visite. Peu après, elle débarque chez lui et, clouée au lit par une grippe, ne le quitte qu'une semaine plus tard. Cela n'était jamais arrivé à Tomas qui ne recevait pas ses maîtresses chez lui ni ne passait la nuit entière auprès de celles-ci. Ce simple accroc au règlement qu'il s'était fixé l'entraîne à se demander: «Vaut-il mieux être avec Tereza ou rester seul? » . Tereza revient deux semaines plus tard avec ses valises et Anna Karénine sous le bras. C'est là le point de départ de leur vie en commun. Si, pour Tomas, la décision de vivre avec Tereza sans pour autant abandonner ses maîtresses fut impulsive et immédiate, pour Tereza, c'est un ensemble de hasards qui les a rapprochés. Le livre que Tereza lisait lors de leur première rencontre (signe de reconnaissance que Tereza interprète comme une opposition au monde de grossièreté dans lequel elle vit), Beethoven à la radio (image du monde de «l'autre côté »), le numéro de la chambre d”hôtel de Thomas (identique à celui de l'appartement qu'elle occupait quand elle était heureuse)... Autant d'improbables hasards qui ont réuni Tomas et Tereza et sont à la base d'un tournant de leur vie. Parmi les maîtresses de Tomas, celle qu'il sent la plus proche et la plus complice, Sabina, est peintre. Profondément attachée à Thomas parce que son mode de vie est contraire à toute image sociale, elle illustre, elle aussi, la théorie de la légèreté. Sabina considère toute société comme parée d”un kitsch écrasant: le masque de beauté dont se pare tout idéal de société, qu'il soit capitaliste ou communiste. Lorsque les chars communistes envahissent Prague, Sabina, Tomas et Tereza gagnent la Suisse. Sabina rencontre Franz, un professeur d`université, qui, une fois que la jeune femme aura quitté la Suisse pour l`Amérique, tâchera de vivre en conformité avec l'image qu'il s'est faite de Sabina.

C'est ainsi que, d'incompréhensions en incompréhensions, il orientera sa vie en fonction d'une perception totalement fausse. Il partira pour la frontière cambodgienne, persuadé que, par cette action, il se rapproche de Sabina. Or, son action fait partie de celles que Sabina exècre le plus: une manifestation de masse, essence même du kitsch. Tereza, après quelques semaines, regagne Prague et, alors qu'il ne l`aime plus vraiment, Tomas va la rejoindre, prenant sa décision sans vraiment réfléchir (comment savoir si c'est la bonne décision?...). Tous les choix des personnages, comme des aiguíllages, orientent leur vie sans qu'ils puissent baser leurs décisions sur des certitudes. Rentrés à Prague, Tomas et Tereza sont discrédités par le régime et se retrouvent, en fin de parcours, fermiers dans un kolkhoze. Simplement parce que Tomas écrivit un jour une lettre dans laquelle il compare les communistes à OEdipe : ne pas savoir n'est pas une excuse; dès lors que les conséquences d'un acte sont mauvaises, il faut en prendre la responsabilité. Cette même lettre conduira le fils de Tomas, né d'un premier mariage à calquer sa vie sur celle de son père, par idéal politique, parce qu'il est persuadé que Tomas combat le régime. En fait, en dehors des femmes, il ne s'intéresse pas à grand-chose; mais une lettre, un acte en entraînent une suite d'autres que l'on n'avait pas soupçonnés. "Un jour, on prend une décision, on ne sait même pas comment, et cette décision a sa propre force d'inertie. A chaque année qui passe. il est un peu plus difficile de la changer..."

"Beaucoup plus que cette carte de visite qu'il lui a tendue au dernier moment, c'est cet appel des hasards (le livre, Beethoven, le chiffre six, le banc jaune du square) qui a donné à Tereza le courage de partir de chez elle et de changer sa vie. Ce sont peut-être ces quelques hasards (d'ailleurs bien modestes et banals, vraiment dignes de cette ville insignifiante) qui ont mis en mouvement son amour et sont devenus la source d'énergie où elle s'abreuvera jusqu'à la fin. Notre vie quotidienne est bombardée de hasards, plus exactement de rencontres fortuites entre les gens et les événements, ce qu'on appelle des coïncidences. Il y a coïncidence quand deux événements inattendus se produisent en même temps, quand ils se rencontrent : Tomas apparaît dans le restaurant au moment où la radio joue du Beethoven. Dans leur immense majorité, ces coïncidences-là passent complètement inaperçues. Si le boucher du coin était venu s'asseoir à une table du restaurant à la place de Tomas, Tereza n'aurait pas remarqué que la radio jouait du Beethoven (bien que la rencontre de Beethoven et d'un boucher soit aussi une curieuse coïncidence). Mais l'amour naissant a aiguisé en elle le sens de la beauté et elle n'oubliera jamais cette musique. Chaque fois qu'elle l'entendra, elle sera émue. Tout ce qui se passe autour d'elle en cet instant sera nimbé de l'éclat de cette musique, et sera beau. Au début du gros livre que Tereza tenait sous le bras le jour où elle était venue chez Tomas, Anna rencontre Vronsky en d'étranges circonstances. Ils sont sur le quai d'une gare où quelqu'un vient de tomber sous un train. A la fin du roman, c'est Anna qui se jette sous un train. Cette composition symétrique, où le même motif apparaît au commencement et à la fin, peut sembler très "romanesque". Oui, je l'admets, mais à condition seulement que romanesque ne signifie pas pour vous une chose "inventée" ou "artificielle", "sans ressemblance avec la vie". Car c'est bien ainsi qu'est composée la vie humaine. Elle est composée comme une partition musicale. L'être humain, guidé par les sens de la beauté, transpose l'événement fortuit (une musique de Beethoven, une mort dans une gare) pour en faire un motif qui va ensuite s'inscrire dans la partition de sa vie. Il y reviendra, le répétera, le modifiera, le développera, le transposera comme fait le compositeur avec les thèmes de sa sonate. Anna aurait pu mettre fin à ses jours de tout autre manière. Mais le motif de la gare et de la mort, ce motif inoubliable associé à la naissance de l'amour, l'attirait à l'instant du désespoir par sa sombre beauté. L'homme, à son insu, compose sa vie d'après les lois de la beauté jusque dans les instants du profond désarroi. On ne peut donc reprocher au roman d'être fasciné par les mystérieuses rencontres des hasards (par exemple, par la rencontre de Vronsky, d'Anna, du quai et de la mort, ou la rencontre de Beethoven, de Tomas, de Tereza et du verre de cognac), mais on peut avec raison reprocher à l'homme d'être aveugle à ces hasards dans la vie quotidienne et de priver ainsi la vie de sa dimension de beauté..." (traduction François Kérel, Gallimard).

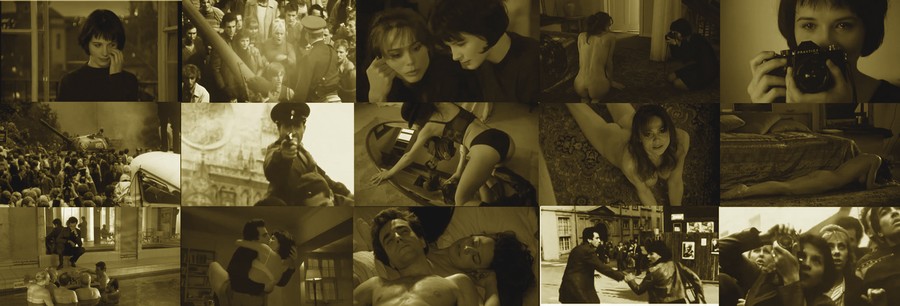

Philip Kaufman réalise en 1988 une adaptation "The Unbearable Lightness of Being", avec le britannique Daniel Day-Lewis (Tomas), la française Juliette Binoche (Tereza), la danoise Lena Olin (Sabina), une "histoire cérébrale et érotique sensorielle issue de la culture d’Europe de l’Est" mise en scène par "le pragmatisme doux et efficace d’un américain du Nord", pour reprendre une critique, fortement assumée par ses trois acteurs, trois personnages vivant sans y exister dans une société en sourde mutation...

L'Equation existentielle de l'être humain...

Carlo Strenger livre dans un essai passionnant, "The Fear of Insignificance" (2011), entre psychologie , sociologie, et philosophie, le malaise de cet "Homo globalis" que nous sommes devenus, un être humain entré dans une instabilité permanente de l'estime de soi et du sentiment de mener une vie ayant un sens, une équation à bien des inconnues qu'un auteur et un roman , "L'insoutenable Légèreté de l'être", éclairent singulièrement....

"Dans L 'Insoutenable Légèreté de l'être, Milan Kundera donne l'une des expressions littéraires les plus bouleversantes de l'affrontement entre la facticité et conscience de soi. Avec la sûreté de touche du grand maître, Kundera caractérise chacun des quatre personnages principaux par une tension intérieure foncière qu'ils ne peuvent éluder : leur "équation existentielle", selon son expression. L'un des rares exemples de roman philosophique qui soit une réussite à la fois littéraire et philosophique, L'Insoutenable Légèreté présente une thèse très prégnante : les êtres humains sont modelés par une équation existentielle qu'ils ne peuvent ni choisir ni éviter. Tout ce que nous pouvons faire, c'est vivre celle-ci de notre mieux.

Tereza grandit avec une mère qui la déteste parce que, enceinte d'elle, elle a épousé un homme qui s'est révélé très décevant. Horrifiée d'avoir vu sa séduction physique disparaître avec l'âge, elle est bien décidée à empêcher Tereza de découvrir qu'elle est un être unique et un individu à part entière. Tereza désire par-dessus tout échapper à l'existence à laquelle sa mère est condamnée et qu'elle veut lui faire reproduire - une vie dans laquelle elle n'est qu'un corps, sans âme ni individualité. Pour Tereza, les livres et la culture sont les seules façons d'entrevoir la possibilité d'une existence moins bestiale que celle qu'elle observe dans son milieu provincial étriqué. Lorsque Tomas, neurochirurgien de Prague, arrive dans sa petite ville pour effectuer une opération, une série de coïncidences font découvrir à Tereza qu'il est l'homme destiné à l'aider à fuir son sinistre quotidien. Sur un coup de tête, elle part pour Prague, frappe à la porte de Tomas, et s'évanouit alors, terrassée par une forte fièvre.

L'équation existentielle de Tereza est la lutte entre le corps et l'âme. Dans la perspective de la philosophie existentielle, on pourrait décrire cela comme la tension entre notre nature biologique, symbolisée par la mère de Tereza, et la conscience de soi, incarnée par la soif irrésistible d'individualité et de liberté de Tereza. L'équation existentielle de Tomas est le conflit entre la légèreté et la pesanteur. Ayant perdu tout contact avec son fils, parce qu'il était incapable de discuter avec sa femme la manière de l'élever, il décide de ne plus avoir d'attachement émotionnel astreignant. Il adopte donc une vie de totale légèreté, et limite ses relations avec les femmes à ce qu'il appelle des "amitiés érotiques". Pourtant, lorsque Tereza s'évanouit sur son seuil, il a l'impression que c'est un bébé qui a été abandonné devant sa porte et que le destin lui confie une responsabilité qu'il ne peut éluder : la pesanteur revient dans sa vie. Par la suite, il devra payer très cher son refus de rétracter un article dans lequel il critique le régime communiste tchèque - le conflit entre la légèreté et la pesanteur ne le quitte jamais.

Tout au long du roman, nous voyons Tereza échouer dans sa tentative pour résoudre son équation existentielle. À sa grande honte, dans les moments les plus intimes son ventre se met soudain à gargouiller. Et si Tomas lui permet effectivement d'échapper à sa vie provinciale, il ravive ses souffrances parce qu'il n'est ni capable ni désireux de cesser de coucher avec d'autres femmes. Tereza se sent donc de nouveau réduite à n'être qu'un corps parmi d'autres. Le roman implique que le problème de Tereza n'a rien d'exceptionnel puisqu'il exprime cette tension entre notre nature corporelle et la conscience de soi qui détermine le cours d'une vie. Tomas ne peut pas davantage résoudre le conflit entre la légèreté et la pesanteur ; mais s'il est incapable de cesser de courir les filles, son amour pour Tereza reste aussi irrévocable. Et bien qu'il ne veuille pas s'engager politiquement, il finit par perdre sa situation de chirurgien parce qu'il n'est pas prêt à transiger sur ses principes. Kundera montre que notre équation existentielle est insoluble. Après toutes sortes d'épreuves et de tragédies, Tomas et Tereza semblent pourtant avoir trouvé une issue à leurs équations existentielles respectives. Maintenant qu'ils sont retirés à la campagne dans un petit village, Tomas croit enfin qu'il peut être fidèle à Tereza, et celle-ci se sent confirmée dans son individualité - puis ils meurent dans un accident de voiture. Nous sommes notre équation existentielle. La vie accomplie n'est pas celle dans laquelle l'équation existentielle est résolue, mais celle où elle est vécue..." (Carlo Strenger, La Peur de l'insignifiance nous rend fous, trad. Belfond 2013).

"Risibles amours" (Směšné lásky, Laughable Loves, 1970)

Recueil de sept nouvelles écrites entre 1959 et 1968, en Bohême, considérées comme point d'origine de sa vocation de romancier et sorte de "laboratoire" des oeuvres à venir, notamment de "Risibles amours", prosateur d'un certain désenchantement vis-à-vis de l'identité (Personne ne va rire, Edouard et Dieu)comme de l'érotisme (La pomme d'or de l'éternel désir, Le colloque, Le jeu de l'auto-stop, Que les vieux morts cèdent la place aux jeunes morts).

"Le comité de rue siégeait autour d'une longue table dans une ancienne boutique désaffectée. Un homme poivre et sel, à lunettes et au menton fuyant, le désigna une chaise. Je remerciai, je m'assis et il prit la parole. Il m'annonça que le comité de rue m'avait à l'oeil depuis quelque temps, que l'on savait fort bien que je menais une vie dissolue, ce qui produisait une mauvaise impression sur mon entourage; que les locataires de l'immeuble où j'habitais s'étaient déjà plaints de ne pas avoir pu fermer l'oeil de toute une nuit à cause du tapage dans mon logement; que tout cela suffisait pour qu'on se fit une juste idée de ma personne; et que pour comble, la camarade Zaturecky, qui était la femme d'un travailleur scientifique, venait de solliciter l'aide du comité de rue: je devais depuis plus de six mois rédiger une note sur le travail scientifique de son mari et je ne l'avait pas fait, bien que je sache parfaitement que le sort de ce travail était entre mes mains. " - Il est difficile de qualifier ce travail de scientifique, c'est une compilation d'idées reçues! fis-je observer, interrompant l'homme au menton fuyant. - C'est curieux, camarade, intervint alors une blonde dans la trentaine, habillée en femme du monde, avec un sourire radieux collé (une fois pour toutes, semblait-il) sur son visage. Permettez-moi de vous poser une question: quelle est votre spécialité? - L'histoire de l'art. - Et quelle est la spécialité du camarade Zaturecky? - Je n'en sais rien. Peut-être cherche-t-il à travailler dans le même domaine. - Voyez-vous, s'écria la blonde en s'adressant avec enthousiasme aux autres membres du comité, pour le camarade un travailleur scientifique de sa smpécialité n'est pas un camarade mais un concurrent. - Je continue, dit l'homme au menton fuyant. La camarade Zaturecky nous adit que son mari est venu de voir chez toi et y a rencontré une femme. Il paraît que cette femme l'a ensuite calomnié auprès de toi, en prétendant que le camarade Zaturecky avait cherché à abuser d'elle sexuellement. La camarade Zaturecky peut bien entendu produire des preuves irréfutables d'où il ressort que son mari est incapable d'un tel acte. Elle veut connaître le nom de cette femme qui a calomnié son mari et porter plainte auprès de la commission pénale du Comité national, car cette calomnie risque de nuire à son mari et de le priver de ses moyens d'existence."

J'essayai tout de même encore une fois d'amputer cette affaire de sa pointe hypertrophiée : "Ecoutez, camarade, dis-je, tout cela n'en vaut pas la peine. Le travail en question est tellement faible que personne n'accepterait de le recommander, pas plus que moi. Et s'il s'est produit un malentendu entre cette femme et M.Zaturecky, ce n'est tout de même pas une raison pour convoquer une réunion. - Heureusement, camarade, ce n'est pas à toi de décider de l'opportunité de nos réunions, me répondit l'homme au menton fuyant. Et si tu prétends maintenant que le travail du camarade Zaturecky ne vaut rien, il nous faut considérer cela comme une vengeance. La camarade Zaturecky nous a fait lire une lettre que tu as écrite à son mari après avoir pris connaissance de son travail. - Oui, mais dans cette lettre, je ne dis pas un mot de la qualité de cette étude. - C'est exact, mais tu as écrit au camarade Zaturecky que tu l'aiderais volontiers; et il apparaît clairement à la lecture de ta lettre que tu appréciais son travail. Et tu dis maintenant que c'est une compilation. Pourquoi ne pas le lui avoir écrit tout de suite? Pourquoi ne pas le lui avoir dit franchement? - La camarade est un homme à double face, dit la blonde."

A ce moment une femme d'un certain âge avec une indéfrisable intervint dans la discussion; elle aborda d'emblée le fond du problème : "Nous voudrions que tu nous dises, camarade, qui était cette femme que M.Zaturecky a rencontré chez toi." Je compris qu'il n'était manifestement pas en mon pouvoir de retirer à cette affaire son absurde gravité et qu'il ne me restait plus qu'une issue : brouiller les traces..." (traduit par François Kérel, Gallimard)

"Je sais que tu as toujours été un type droit et que tu en es fier. Mais pose-toi une question : Pourquoi dire la vérité? Qu'est-ce qui nous y oblige ? Et pourquoi faut-il considérer la sincérité comme une vertu? Suppose que tu rencontres un fou qui affirme qu'il est un poisson et que nous sommes tous des poissons. Vas-tu te disputer avec lui? Vas-tu te déshabiller devant lui pour lui montrer que tu n'as pas de nageoires? Vas-tu lui dire en face ce que tu penses? Eh bien, dis-moi!"

Son frère se taisait, et Édouard poursuivit : "Si tu ne lui disais que la vérité, que ce que tu penses vraiment de lui, ça voudrait dire que tu consens à avoir une discussion sérieuse avec un fou et que tu es toi-même fou. C'est exactement la même chose avec le monde qui nous entoure. Si tu t'obstinais à lui dire la vérité en face, ça voudrait dire que tu le prends au sérieux. Et prendre au sérieux quelque chose d'aussi peu sérieux, c'est perdre soi-même tout son sérieux. Moi, je dois mentir pour ne pas prendre au sérieux des fous et ne pas devenir moi-même fou."»

"La valse aux adieux" (Valcik na rozloucenou, The Farewell Waltz, 1976)

Dans une ville d'eaux au charme suranné, une ville d’eaux à plusieurs heures de Prague, huit personnages s'étreignent au gré d'une valse qui va s'accélérant : Ruzena, jeune infirmière célibataire, qui espère que le tout jeune fœtus qu’elle porte est le résultat d’une nuit passée avec Klima, un trompettiste célèbre de la capitale, et non de Frantisek, un jeune mécanicien amoureux mais jaloux et qui incarne à ses yeux la médiocrité dont elle aimerait s’extirper. Par un coup de téléphone au trompettiste pour lui annoncer la nouvelle, Ruzena met en route une intrigue effrénée qui finira, en cinq jours, cinq chapitres, et huit protagonistes (un gynécologue manipulateur, un ancien politicien et prisonnier politique porteur d’un visa pour l’exil, sa pupille et patiente de la station thermale, un riche Américain dont la femme a été soignée de ses problèmes d’infertilité, la femme du trompettiste..), par la tuer au terme d’un concours de circonstances où le hasard et les responsabilités impossibles à définir...

"Ruzena était assise à une petite table, dans la grande salle de l'établissement de bains où des femmes, après le traitement, se reposaient sur des lits alignés le long des murs. Elle venait de recevoir les cartes de deux nouvelles patientes. Elle y inscrivit la date, remit aux femmes la clé de leur vestiaire, une serviette et un grand drap blanc. Puis elle regarda sa montre et se dirigea dans la salle du fond (elle ne portait qu'une blouse blanche directement sur la peau car les salles blanches carrelées étaient pleines de vapeur brûlante) vers la piscine où une vingtaine de femmes nues pataugeaient dans l'eau de source miraculeuse. Elle en désigna trois par leur nom pour leur annoncer que le temps prévu pour le bain était écoulé. Les dames sortirent docilement de la piscine, secouèrent leurs gris seins d'où l'eau s'égouttait et suivirent Ruzena qui les reconduisait dans l'autre salle. Là, les dames s'allongèrent sur les lits vides et Ruzena les enveloppa l'une après l'autre dans un drap, leur essuya les yeux avec un bout de tissu et leur jeta une couverture chaude. Les dames la regardaient en souriant, mais Ruzena ne leur rendait pas leur sourire. Il n’est certainement pas agréable de venir au monde dans une petite ville où passent chaque année dix mille femmes mais où il ne vient pratiquement pas un seul homme jeune ; une femme peut s’y faire dès l’âge de quinze ans une idée précise de toutes les possibilités érotiques qui lui sont données pour sa vie entière si elle ne change pas de résidence. Et comment changer de résidence? L'établissement où elle travaillait ne se privait pas volontiers des services de son personnel, et les parents de Ruzena protestaient vivement dès qu'elle faisait allusion à un déménagement. Non, cette jeune femme, qui s'efforçait, somme toute, d'accomplir soigneusement ses obligations professionnelles, n'éprouvait guère d'amour pour les curistes. On peut trouver à cela trois raisons. L'envie : ces femmes venaient ici après avoir quitté des époux, des amants, un univers qu'elle imaginait foisonnant de mille possibilités qui lui étaient inaccessibles bien qu'elle eût de plus jolis seins, de plus longues jambes et les traits plus réguliers. Outre l'envie, l'impatience : ces femmes arrivaient ici avec leurs lointaines destinées, mais elle était ici sans destin, la même l'an dernier que cette année; elle s'effrayait à la pensée qu'elle vivait dans cette petite localité une durée sans événements et qu'elle était jeune pourtant, elle pensait sans cesse que la vie lui échapperait avant qu'elle n'ait commencé à vivre. Troisièmement, il y avait la répugnance instinctive que lui inspirait leur multitude qui diminuait la valeur de toute femme en tant qu'individu. Elle était entourée d'une triste inflation de poitrines féminines parmi lesquelles même une aussi jolie poitrine que la sienne perdait sa valeur...." (traduction F.Kérel, Gallimard).