- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- Welty

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Heller - Toole

- Naipaul

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

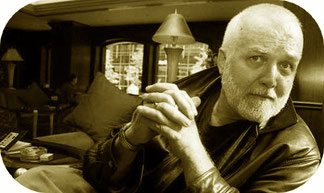

"Russell Banks (1940), "Continental Drift" (1985), "The Sweet Hereafter" (1991), "Affliction" (1989), "Rule of the Bone" (1995), "Cloudsplitter" (1998), "Lost Memory of Skin" (2011) - T.C. Boyle (1948), "Water Music" (1981), "World’s End" (1987), "The Tortilla Curtain" (1995), "The Harder They Come" (2015), "Drop City" (2003) - ....

Last Update : 09/09/2017

Les oeuvres de Russell Banks et de T.C. Boyle reflètent tous deux les tensions de la société américaine, mais avec des tonalités très différentes, Banks est plus tragique et ancré dans le réel, Boyle est plus extravagant et satirique, Banks est souvent perçu comme un auteur "sérieux" traitant de sujets graves, tandis que Boyle est vu comme un provocateur brillant, capable de mêler comédie et critique sociale, - Banks s'inscrit dans la tradition des romanciers sociaux (comme Steinbeck ou Dos Passos), avec une forte dimension politique et morale, Boyle, plus influencé par la contre-culture et le postmodernisme, ressemble parfois à Vonnegut ou Pynchon dans son approche satirique, - Banks privilégie un style réaliste, introspectif et sombre, avec une attention particulière aux psychologies complexes de ses personnages, Boyle a un style plus flamboyant, ironique et parfois excentrique, jouant avec les excès du langage et les situations absurdes ....

Russell Banks (1940-2023) poursuit souvent des thèmes liés à la classe ouvrière, la famille dysfonctionnelle, la violence, la rédemption et les luttes sociales. Ses romans, comme "Affliction" ou "The Sweet Hereafter", plongent dans les traumatismes individuels et collectifs, avec une approche réaliste et parfois tragique.

T.C. Boyle (né en 1948) est plus satirique et éclectique, mêlant humour noir, critique sociale et questions environnementales. Des œuvres comme "The Tortilla Curtain" (sur l'immigration) ou "Drop City" (sur les utopies communautaires) reflètent son engagement envers les excès de la société américaine.

Leurs œuvres reflètent des crises migratoires spécifiques, Haïti pour Banks, Mexique / États-Unis pour Boyle, tout en universalisant ces enjeux. Banks s’inspire de son enfance ouvrière en Nouvelle-Angleterre et de son engagement pour les droits des marginalisés. "Continental Drift" (1985) lie le destin d’un Américain blanc en déroute à celui de réfugiés haïtiens, soulignant les fractures de classe et de race, et ses récits finissent souvent dans la violence ou le désespoir, sans rédemption. Ce sont l’absurdité et la cruauté des politiques migratoires que Boyle dénonce, comme dans "The Tortilla Curtain" (1995), où il opposera un couple de Mexicains clandestins à des Californiens aisés, si la boucle de violence est sans issue, elle sera traitée avec une froideur presque absurde ..

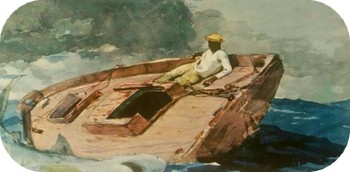

(Winslow Homer (1836–1910), ses marines tourmentées, "The Gulf Stream", 1899)

Russell Banks (1940)

Natif de Newton, Massachusetts, Russell Banks a grandi dans la petite ville de Barnstead, New Hampshire, et est le premier des siens à suivre des études : son père, plombier, abandonna les siens quand Banks avait douze ans, et celui-ci dut subvenir aux besoins de sa mère et de ses trois frères et sœurs, contexte qui donne par la suite à ses nombreux livres une coloration progressiste. Après une première année à la Colgate University, il envisage de rejoindre l'armée insurrectionnelle de Fidel Castro à Cuba, mais finit par travailler dans un grand magasin à Lakeland, en Floride, puis gagne quelques temps Boston, où il commence à écrire de courtes fictions et de la poésie (Snow: Meditations on a Cautious Man in Winter, 1974). En 1964, il retourne dans le New Hampshire, entre à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill et y cofonde une petite maison d'édition littéraire et un magazine. Si Russell Banks cite le plus souvent Walt Whitman (1819-1892) comme une référence littéraire capitale, sa brève rencontre en 1967 avec Jack Kerouac, au fond un avatar de Walt Whitman, lui apparaît, dira-t-il, comme décisive : "reading Jack Kerouac, a writer of clear significance, was very liberating—liberating both in literary terms and in sexual terms, as well as in social behavior. He gave me another way to think and walk—validated my life so far and my hopes for that life.." Si son premier roman, "Family Life" (1975), n'obtient pas la reconnaissance critique attendue, ses recueils de nouvelles, "Searching for Survivors" et "The New World" (1978), qui mêlent trames historique et semi-autobiographique, lui apportent une certaine notoriété. Suivent "Hamilton Stark" (1978) et "Trailerpark" (1981), centrés sur New Hampshire revisité à vif, "The Book of Jamaica" (1980), qui marque son intérêt pour les Caraïbes où il s'installe quelques temps, "The Relation of My Imprisonment" (1984), incursion, jugée peu convaincante, dans la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle, "Continental Drift", "Success Stories", "Affliction", "The Sweet Hereafter", "Rule of the Bone" (1995), qui rappelle "The Catcher in the Rye" de J. D. Salinger, "Cloudsplitter", les thèmes de la race et de la violence sont ici transposés via l'histoire de John Brown en une véritable épopée américaine, "The Darling" (2005), la tragédie d'une Américaine radicale dans un Libéria déchiré par la guerre, "The Reserve" (2008), histoire d'amour et de meurtre mystérieux, "Lost Memory of Skin" (2011), sorte de roman de "formation" d'un jeune délinquant sexuel; "The Angel On The Roof" (2000) et "A Permanent Member of the Family" (2013) regroupent des nouvelles. La convergence d'existence a priori différentes et le vécu face à la violence et à la tragédie de l'histoire forment la trame de nombre de ses fictions et Russell Banks, à sa manière, entend redonner voix à ces "lower classes" qui tentent d'exister dans un monde littéraire et culturel dominé par des gens issus de Harvard, Princeton, ou Yale, la fameuse "upper-class white men"...

"Continental Drift" (1985, Continents à la dérive)

Le chef-d'œuvre de Banks, un roman épique qui entrelace le destin d’un Américain blanc en crise (Bob Dubois) et d’une migrante haïtienne (Vanise). Une critique déchirante du capitalisme et du racisme, où l’espoir se brise sur les récifs de la réalité ...

"À l’orée de l’an 1980, Bob Dubois, réparateur de chaudières dans une petite ville du New Hampshire, convainc sa femme de plaquer travail, maison et amis pour rejoindre avec leurs deux filles son frère, qui a fait fortune en Floride. Nourri de rêves de réussite et de prospérité, Bob espère, à l’aube de ses trente ans, s’élever comme lui au-dessus de sa condition d’ouvrier. À quelques milliers de kilomètres de là, Vanise Dorsinville fuit Haïti, avec son bébé et son neveu Claude, afin de gagner elle aussi la Floride, où le père de Claude les attend. Elle a choisi de quitter la violence institutionnalisée, la pauvreté et le chaos de son pays natal pour atteindre l’Amérique de ses rêves. Quelles forces poussent ces êtres à s’exiler ? Crise existentielle pour l’un, exode contraint pour l’autre, Bob et Vanise aspirent à une seule et même chose : prendre un nouveau départ. Mais au cours de leur voyage, c’est une tout autre réalité qu’ils vont découvrir : celle de l’isolement affectif, de l’injustice, du déclassement social et de l’altérité. Deux égarés dont les destins finiront par se croiser. Dans cette odyssée contemporaine et métaphysique, Russell Banks nous livre une vision désabusée du rêve américain, en même temps qu’un tableau intemporel de la tragique condition humaine. Continents à la dérive est un roman âpre, éminemment politique et d’une justesse imparable, qui, trente ans après sa sortie, continue à entrer en résonance avec notre temps." (traduction Pierre Furlan, éditions Acte Sud)

".. The trouble with his life, if he were to say it honestly, which at this moment in his life he cannot, is that it’s over. He’s alive, but his life has died. He’s thirty years old, and if for the next thirty-five years he works as hard as he has so far, he will be able to stay exactly where he is now, materially, personally. He’ll be able to hold on to what he’s got. Yet everything he sees in store windows or on TV, everything he reads in magazines and newspapers, and everyone he knows—his boss, Fred Turner, his friends at the shop, his wife and children, even his brother Eddie—tells him that he has a future, that his life is not over, for there’s still a hell of a lot more of everything out there and it’s just waiting for the taking, and a guy like Bob Dubois, steady, smart, skilled, good-looking and with a sharp sense of humor too—all a guy like that has to do is reach up and grab it. It’s the old life-as-ladder metaphor, and everyone in America seems to believe in it. Bob has survived in a world where mere survival is insufficient, so if he complains about its insufficiency, he’s told to look below him, see how far he’s come already, see how far he’s standing above those still at the bottom of the ladder, and if he says, All right, then, fine, I’ll just hold on to what I’ve got, he’ll be told, Don’t be stupid, Bob, look above you—a new car, a summer house down on the Maine coast where you can fish to your heart’s content, early retirement, Bob, college-educated children, and someday you’ll own your own business too, and your wife can look like Lauren Bacall in mink, and you can pick up your girlfriend in Aix-en Provence in your Lancia, improve your memory, Bob, eliminate baldness, amaze your friends and family..."

... Le problème avec sa vie, s'il devait l'exprimer honnêtement – ce qu'à ce stade de son existence il est incapable de faire –, c'est qu'elle est finie. Il est en vie, mais sa vie, elle, est morte. Il a trente ans, et s'il travaille aussi dur durant les trente-cinq prochaines années qu'il l'a fait jusqu'ici, il pourra tout juste maintenir sa situation actuelle, sur le plan matériel comme personnel. Il pourra conserver ce qu'il a. Pourtant, tout ce qu'il voit dans les vitrines ou à la télévision, tout ce qu'il lit dans les magazines et les journaux, et tous ceux qu'il connaît – son patron, Fred Turner, ses amis de l'atelier, sa femme et ses enfants, même son frère Eddie – lui répètent qu'il a un avenir, que sa vie n'est pas terminée, car il reste une quantité phénoménale de choses à saisir, et elles n'attendent que lui. Un type comme Bob Dubois, sérieux, intelligent, compétent, beau gosse et doté d'un sens de l'humour incisif – il n'a qu'à tendre la main pour tout attraper. C'est la vieille métaphore de la vie comme une échelle, et tout le monde en Amérique semble y croire. Bob a survécu dans un monde où la simple survie ne suffit pas. Alors, s'il se plaint de cette insuffisance, on lui dit de regarder en bas, de voir le chemin parcouru, de constater à quel point il domine ceux qui restent au pied de l'échelle. Et s'il répond : "D'accord, très bien, je me contenterai de ce que j'ai", on lui rétorque : "Ne sois pas stupide, Bob, regarde au-dessus de toi – une nouvelle voiture, une maison d'été sur la côte du Maine où tu pourras pêcher à volonté, une retraite anticipée, Bob, des enfants diplômés de l'université, et un jour tu auras même ta propre entreprise, ta femme ressemblera à Lauren Bacall en manteau de vison, et tu iras chercher ta maîtresse à Aix-en-Provence au volant de ta Lancia, améliore ta mémoire, Bob, élimine la calvitie, stupéfie tes amis et ta famille....

L’illusion du rêve américain, America is not a place where you can begin again. America is where you bring your ruin with you, l’Amérique n’est pas un endroit où l’on peut recommencer. C’est là où l’on emporte sa ruine - Le chapitre "Pissed" (qui peut se traduire par "Furax" ou "Vénère" en français) est un moment clé du roman où la frustration et la colère de Bob Dubois atteignent un point de rupture. Ce chapitre illustre son désespoir croissant et son sentiment d'être piégé dans une vie qui lui échappe. He wasn’t just angry - he was pissed, a slow-burning, unstoppable fury that made his hands shake. Bob, désormais installé en Floride, travaille avec son frère Eddie et son ami Avery dans des combines louches, loin du rêve de réussite qu’il imaginait. Il se sent humilié, impuissant, et commence à réaliser qu’il a tout perdu : sa stabilité au New Hampshire, sa dignité, et même le respect de sa femme, Elaine.

L’accumulation de la rage - Bob, ivre et amer, rumine ses échecs. Il se sent exploité par Eddie, qui le traite comme un simple employé alors qu’il lui avait promis une vie meilleure. Il pense à Elaine, qui doute de lui, et à ses enfants, pour lesquels il ne peut plus offrir de sécurité.

Puis l'incident déclencheur - Dans un bar, un homme le provoque (soit par une remarque, soit par un regard de mépris). Bob, habituellement passif, explose et se bat violemment. Cette scène révèle toute sa transformation : il n’est plus l’homme "gentil et ordinaire" du début, mais quelqu’un de brisé et dangereux. Après la bagarre, au lieu de ressentir de la honte, Bob éprouve une étrange satisfaction. Il comprend qu’il a franchi une ligne : il est désormais capable de violence, prêt à tout pour échapper à son sort. Cela préfigure sa décision plus tard dans le roman de participer au trafic de migrants, dernier recours désespéré pour gagner de l’argent...

" ... Where the stream enters the sea, the Haitians come alone and in twos and threes from their huts to meet the Jamaican. In the bay, a half mile away, the trawler rocks lightly in the soft lavender predawn light, and beyond the hook of beach that protects the bay, open sea stretches straight to Africa, where the eastern sky is born, cream-colored near the horizon, fading to zinc gray overhead. In the west, above Florida, the sky deepens to purple, with glints of stars. A pair of gulls cruise hungrily along the beach toward the sandy hook, while overhead, its huge, motionless black wings extended like shadows, a frigate bird floats, watches, prepares to dive.

The Haitians are wearing their best clothes: for most of the men, clean white shirts, dark trousers, black shoes; for the women, brightly colored cotton dresses, sandals, headscarves. They carry cardboard suitcases, wovenbags and baskets into which they’ve packed a change or two of clothing, if they own that much, a few personal items, maybe a small bottle of perfume or cologne, a family photograph in a gilt frame, a Bible or prayerbook, their gardes and wangas, and food for the journey—fruit, cassava, chicken, a bottle of clairin, some tinned milk. They may own more than these pitiful few possessions, a pot and a pan, some dishes, gourds, tools, bedding, a bicycle, but they don’t hesitate to leave these things behind, for they are starting over, and soon, they know, they will own all the things that Americans own—houses, cars, motorcycles, TV sets, Polaroid cameras, stereos, blue jeans, electric stoves. Their lives will soon be transformed from one kind of reality, practically a nonreality, into a new and, because superior, an ultimate reality. To trade one life for another at this level is to exchange an absence for a presence, a condition for a destiny. These people are not trying merely to improve their lot; they’re trying to obtain one.

Tyrone, the Jamaican, greets them as they arrive at the beach, and he takes each of them off a few steps from the others to complete his business with them privately, for he has agreed with them separately on the cost of the journey. When he has obtained all the money, he divides it into two packets, one thicker than the other. The thicker packet he will turn over to Dubois, telling him that’s all he was able to extract from them. The other, smaller packet he will keep in a separate pocket for himself. He feels no guilt for this; without him, Dubois would have nothing to show for his trip from the Keys but a sunburn and a gasoline bill at the marina in Coral Harbour. When the Haitians have assembled on the beach, Tyrone drags the dinghy out of the bushes and across the gray sand to the water. He jumps in, seats himself at the stern and points out the first six and waves them over toward the bow of the boat...."

... "Là où le ruisseau se jette dans la mer, les Haïtiens arrivent seuls ou par petits groupes de deux ou trois, sortant de leurs cases pour rejoindre le Jamaïcain. Dans la baie, à un demi-mille de distance, le chalutier se balance doucement dans la lumière lavande de l'aube naissante. Au-delà de la pointe de sable qui protège la baie, s'étend la mer ouverte, droite jusqu'à l'Afrique, là où naît le ciel oriental, couleur crème près de l'horizon, virant au gris zinc au zénith. À l'ouest, au-dessus de la Floride, le ciel s'approfondit en un pourpre parsemé d'éclats d'étoiles. Une paire de mouettes parcourt la plage avec voracité en direction de la pointe sableuse, tandis qu'au-dessus d'eux, un frégate aux immenses ailes noires déployées comme des ombres plane, observe, se prépare à plonger.

Les Haïtiens portent leurs plus beaux vêtements : pour la plupart des hommes, des chemises blanches propres, des pantalons sombres, des chaussures noires ; pour les femmes, des robes en coton aux couleurs vives, des sandales, des foulards. Ils transportent des valises en carton, des sacs et paniers tressés dans lesquels ils ont empilé un ou deux changements de vêtements (s'ils en possèdent autant), quelques effets personnels, peut-être un petit flacon de parfum ou d'eau de Cologne, une photo de famille dans un cadre doré, une Bible ou un livre de prières, leurs gardes et wangas, ainsi que de la nourriture pour le voyage - fruits, manioc, poulet, une bouteille de clairin, du lait en conserve. Ils possèdent peut-être plus que ces pauvres effets - une marmite, une poêle, de la vaisselle, des calebasses, des outils, de la literie, une bicyclette - mais ils n'hésitent pas à laisser tout cela derrière eux, car ils recommencent leur vie, et ils savent que bientôt ils posséderont toutes ces choses que possèdent les Américains - maisons, voitures, motos, téléviseurs, appareils photo Polaroid, chaînes stéréo, jeans, cuisinières électriques. Leurs vies seront bientôt transformées d'une réalité - ou plutôt d'une quasi-irréalité - en une nouvelle et, parce que supérieure, en une réalité ultime. Échanger une vie contre une autre à ce niveau, c'est troquer une absence contre une présence, une condition contre un destin. Ces gens ne cherchent pas simplement à améliorer leur sort ; ils cherchent à en acquérir un. Tyrone, le Jamaïcain, les accueille à leur arrivée sur la plage et emmène chacun à l'écart des autres pour conclure son affaire en privé, car il a convenu séparément avec chacun du prix du voyage. Quand il a récupéré tout l'argent, il le divise en deux liasses, l'une plus épaisse que l'autre. La liasse la plus épaisse, il la remettra à Dubois, en lui disant que c'est tout ce qu'il a pu tirer d'eux. L'autre, plus petite, il la gardera dans une poche séparée pour lui-même. Il n'en éprouve aucune culpabilité ; sans lui, Dubois n'aurait rien à montrer pour son voyage depuis les Keys à part un coup de soleil et une facture d'essence à la marina de Coral Harbour.

Quand les Haïtiens se sont rassemblés sur la plage, Tyrone traîne le canot hors des buissons et à travers le sable gris jusqu'à l'eau. Il saute dedans, s'installe à la poupe et désigne les six premiers en leur faisant signe de se diriger vers la proue du bateau."

Bien que le roman épique de Russell Banks, "Continental Drift", ait été publié en 1985, il raconte « une histoire américaine » (“an American story) qui résonne étrangement avec notre époque, au début de la troisième décennie du XXIe siècle. Le roman nous rappelle la puissance du vieux rêve américain – cette possibilité de recommencer une nouvelle vie dans le Nouveau Monde, de se réinventer, tabula rasa. Et il anticipe les tensions croissantes entre les réfugiés désespérés, prêts à tout pour atteindre les côtes américaines afin d’échapper à la violence et au désespoir de leur pays, et ces Américains de la classe ouvrière qui voient leurs propres espoirs de sécurité économique et d’un avenir meilleur pour leurs enfants leur échapper.

Les deux personnages principaux du roman, Bob et Vanise, dont les vies vont entrer en collision violente, ont en réalité beaucoup en commun : tous deux sont marginalisés, désespérés, et prêts à tout risquer pour une chance de vie meilleure. Comme nombre des protagonistes de Banks, Bob Dubois vient d’une petite ville ouvrière de la Nouvelle-Angleterre ; l’auteur le décrit comme « un homme ordinaire, un homme honnête, un homme quelconque ». À trente ans, il possède une maison mitoyenne délabrée, un petit bateau Boston Whaler de treize pieds qu’il a monté lui-même à partir d’un kit, et une vieille Chevrolet break. Il doit un peu plus de vingt-deux mille dollars à la caisse d’épargne locale – pour la maison, le bateau et la voiture. « On a une belle vie », insiste sa femme Elaine, mais Bob se sent de plus en plus frustré et piégé ; « rien ne semble meilleur qu’hier », et il commence à craindre de ne jamais réaliser ses rêves, même les plus modestes.

Un jour, il déménage brutalement sa famille en Floride, où il se retrouve bientôt en affaires avec son frère ambitieux, Eddie, et Avery, un ami d’enfance peu recommandable qui trafique de la drogue. Pour les personnages de Banks, la Floride est ce que la Californie était pour les personnages de Nathanael West et Raymond Chandler – un lieu rude, dangereux, où les règles sont bafouées, un aimant pour les rêveurs, les arnaqueurs, les escrocs et ceux qui n’ont nulle part où aller. Ici, l’ancien esprit pionnier a dégénéré en un individualisme égoïste, où le culot, l’arrogance et la chance peuvent vous enrichir. Bob, cependant, s’enfonce dans une spirale infernale – vivant dans un parc de mobile homes, privé même du travail et de la maison qui donnaient à sa vie dans le New Hampshire une stabilité minimale.

Désespéré par l’argent, Bob accepte d’aider à transporter des réfugiés haïtiens des Bahamas à Miami, et sa vie entre en collision avec celle d’une jeune Haïtienne nommée Vanise, partie pour l’Amérique avec son enfant en bas âge et un neveu après que leur maison a été détruite par un ouragan. Elle s’imagine que « tout sera différent » en Amérique, mais elle est cruellement exploitée par des passeurs. Banks donne non seulement à ces deux destins entrelacés une terrible fatalité, mais en fait aussi le récit sombre de notre époque."

1. Bob Dubois, l’Américain désillusionné ...

Bob Dubois, un homme ordinaire de la classe ouvrière du New Hampshire, vit une existence monotone. Bien qu’il possède une maison, une famille et un petit bateau, il se sent piégé dans une vie sans éclat. Sa femme Elaine croit en leur bonheur modeste, mais Bob rêve de plus. Poussé par son frère Eddie, un opportuniste sans scrupules, il déménage en Floride, espérant y trouver fortune. Mais au lieu de la prospérité, il se retrouve mêlé à des trafics douteux, notamment le transport de migrants haïtiens clandestins. Sa vie dérape dans une spirale de désespoir et de culpabilité.

2. Vanise Dorin, la réfugiée haïtienne en quête de survie ...

Vanise, une jeune Haïtienne, fuit la misère et la violence de son pays après qu’un ouragan a détruit sa maison. Avec son enfant et son neveu, elle entreprend un périlleux voyage vers l’Amérique, persuadée que là-bas, tout sera meilleur.

Mais le trajet est marqué par la cruauté : violée par des passeurs, abandonnée à son sort, elle finit par tomber entre les mains de Bob, qui doit la faire entrer clandestinement aux États-Unis. Leur rencontre tragique scellera leurs destins.

3. La collision fatale ...

Les chemins de Bob et Vanise se croisent dans une scène brutale, où l’échec du rêve américain est mis en lumière. Bob, rongé par la honte et l’échec, commet un acte irréparable, tandis que Vanise, malgré sa résilience, se heurte à une Amérique impitoyable.

Le roman se clôt sur une réflexion désenchantée : le rêve de recommencer à zéro (tabula rasa) est un leurre, et la quête de bonheur se solde souvent par la destruction.

"Affliction" (1989)

L’histoire de Wade Whitehouse, un shérif déglingué pris dans une spirale de violence familiale et de paranoïa. Une plongée dans la masculinité toxique et la pauvreté rurale. Un roman noir psychologique, d’une intensité brutale ..

"Dans une petite ville du New Hampshire, Wade Whitehouse, la quarantaine passée, est un homme brisé. Abandonné par sa femme, en passe d’être quitté par sa maîtresse, alcoolique, violent à ses heures, dépressif, il rumine ses échecs et vivote en travaillant, tantôt policier municipal, tantôt puisatier. Mais un citoyen en vue est tué. Accident de chasse ou meurtre ? L’événement fait basculer le fragile équilibre mental que Wade avait réussi à préserver. Dès lors, dévoré par l’obsession de découvrir un hypothétique assassin, il s’enfonce, au propre comme au figuré, dans un désert de neige et de glace. Affliction est le récit de l’effondrement d’un homme ordinaire, pris au piège d’une vie ratée depuis l’enfance, confisquée par la tyrannie paternelle. Russell Banks dénonce là magistralement les valeurs viriles véhiculées par un certain mythe américain." (traduction Pierre Furlan, éditions Acte Sud)

"The Sweet Hereafter" (1991, De beaux lendemains)

Un récit poignant sur un accident de bus scolaire qui tue des enfants dans une petite ville, et les procès qui suivent. Banks évoque le deuil, la culpabilité et les limites de la justice....

“Well, most of us stopped learning very early, and spend the rest of our lives defending that point at which we stopped learning,” novelist Russell Banks once said in an interview (La plupart d'entre nous ont cessé d'apprendre très tôt et passent le reste de leur vie à défendre le point où ils ont cessé d'apprendre). “It’s funny, you know, most of the characters I’ve written about only learn anything as adults as a result of a terrible calamity ...” (C'est drôle, vous savez, la plupart des personnages que j'ai écrits n'ont appris quelque chose à l'âge adulte qu'à la suite d'une terrible calamité). Banks écrit des livres sur des gens ordinaires qui tentent de mener une vie décente dans des circonstances loin d'être idéales. Il s'agit d'histoires sur la race, la classe sociale, la famille et la nécessité de garder la tête hors de l'eau, mais on l'a écrit, "il y a une sagesse rédemptrice dans ces livres, un sentiment d'espoir que l'on trouve dans les détails qu'il tire avec tant de diligence de la réalité banale de ses personnages..."

Dans le cas de "The Sweet Hereafter", la terrible calamité est un accident de bus scolaire dans une ville du nord de l'État de New York ; la réalité banale est que la vie de la ville doit continuer après que ses enfants ont été tués dans l'accident. Le livre commence avec la conductrice, Dolores Driscoll, qui décrit comment elle a fait une embardée pour éviter un chien et comment le bus lui a échappé, glissant sur la route enneigée et descendant le talus. Tour à tour, on passe de l'histoire de Dolores à celle de trois autres personnes : un vétéran du Viêt Nam qui a perdu ses deux enfants, un avocat de New York qui veut que les familles poursuivent l'État pour négligence, et une belle jeune fille de quatorze ans qui a survécu à l'accident, mais qui doit maintenant vivre dans un fauteuil roulant. Les points de vue changeants révèlent le don de Banks pour communiquer comment la vie intérieure de personnes apparemment simples est aussi riche et complexe que celle de ceux qui portent la sophistication sur leurs manches. Offrant différentes perspectives sur les événements, les histoires qui se chevauchent décrivent également comment chaque narrateur doit faire son deuil et lutter pour donner un sens à sa vie, à sa manière.

Plus que la somme de ses parties, le roman de Banks nous permet de pénétrer dans le cœur d'une communauté muette de chagrin. Avec la même magnanimité que celle avec laquelle il transmet les leçons de la calamité, Banks transmet également les leçons de la communauté. Comme le dit Dolores Driscoll vers la fin du livre : « L'accident avait ruiné beaucoup de vies. Ou, pour être exact, il avait fait voler en éclats les structures dont ces vies dépendaient - dépendaient, je suppose, dans une plus large mesure que nous ne l'avions cru au départ. Une ville a besoin de ses enfants bien plus qu'elle ne le pense » (The accident had ruined a lot of lives. Or, to be exact, it had busted apart the structures on which those lives had depended—depended, I guess, to a greater degree than we had originally believed. A town needs its children for a lot more than it thinks) ...

(traduction de Christine Le Boeuf, Actes Sud)

"Affliction" sera adapté cinématographiquement en 1997 par Paul Schrader, avec Nick Nolte, Willem Dafoe, Sissy Spacek, et James Coburn dans les rôles principaux, et "The Sweet Hereafter" par Atom Egoyan, la même année, avec Ian Holm, Caerthan Banks, Sarah Polley. Russell Banks répondra, à une question d'un journaliste, "the faces, bodies and voices of the movies’ stars have displaced the faces, bodies and voices of my characters, just as they probably have for anyone who has both read the novels and seen the movies..", et d'ajouter, les spectateurs conclueront que “The Sweet Hereafter concerns the erotic familial relationship between Ian Holm and Sarah Polley and Affliction is about the violent father-son relationship between Nick Nolte and James Coburnet : c'est bien là toute l'ambiguïté des adaptations cinématographiques d'oeuvres littéraires...

"The Darling" (2004, American darling)

"A cinquante-neuf ans, Hannah Musgrave fait retour sur son itinéraire de jeune Américaine issue de la bourgeoisie aisée de gauche que les péripéties de son engagement révolutionnaire avaient conduite, au début des années 1970, à se "planquer" en Afrique. Ayant tenté sa chance au Libéria, la jeune femme a travaillé dans un laboratoire où des chimpanzés servaient de cobayes à des expériences sur le virus de l'hépatite, pour le compte de sociétés pharmaceutiques américaines. Très vite, elle a rencontré puis épousé le Dr Woodrow Sundiata, bureaucrate local appartenant à une tribu puissante et promis à une brillante carrière politique. Quelques années plus tard, elle est brusquement rentrée en Amérique, laissant là leurs trois enfants, fuyant la guerre civile qui enflammait le pays. Au moment où commence ce livre, Hannah quitte sa ferme "écologique" des Adirondacks, car ce passé sans épilogue la pousse à retourner en Afrique... Evocation passionnante d'une turbulente période de l'histoire des Etats-Unis comme du destin d'un pays méconnu, le Libéria, le roman de Russell Banks tire sa force exceptionnelle de la complexité de son héroïne, et d'un bouleversant affrontement entre histoire et fiction. Petite enfant gâtée de l'Amérique rattrapée par la mauvaise conscience en même temps qu'universelle incarnation de toute quête d'identité en ses tours et détours, mensonges et aveux, erreurs et repentirs, Hannah Musgrave est sans doute l'une des créations romanesques les plus fascinantes du grand écrivain américain." (traduit de Pierre Furlan, Actes Sud)

"Lost Memory of Skin" (2011, Lointain souvenir de la peau)

"A l’instar de ses pareils, hommes de tous âges et de toutes conditions que leur addiction au sexe a conduits devant les tribunaux puis relégués loin des “zones sensibles”, le Kid, vingt et un ans, bracelet électronique à la cheville, vit sous un viaduc de Floride. Depuis toujours livré à lui-même, il n’a pour ami qu’un iguane, bizarre cadeau offert par une mère passablement nymphomane. Stigmatisé par une société devenue jusqu’à l’hystérie adepte du “surveiller et punir”, ce jeune homme en rupture suscite l’intérêt d’un certain “Professeur”, universitaire à la curiosité dévorante, sociologue atypique qui, dans le cadre de ses travaux sur les sans-abri, approche le Kid et le prend peu à peu sous son aile. Mais il apparaît bientôt que le génial Professeur pourrait être un fabuleux menteur, et un expert en identités multiples… Par cette fiction magistrale, qui met en scène l’enfer de la “déviance” et le supplice de l’exclusion, Russell Banks stigmatise l’aveuglement de nos sociétés saturées d’images qui semblent vouloir faire disparaître, jusqu’à la pathologie, leur corps collectif dans le rayonnement des écrans de la nuit sexuelle." (traduction Pierre Furlan, éditions Acte Sud)

"A Permanent Member of the Family" (2013, Un membre permanent de la famille)

"Douze nouvelles au fil desquelles des couples divorcent, des femmes noires sont traquées par des pit-bulls, où une liste de courses devient un programme de vie, où l’on écoute battre sous la poitrine d’un autre le cœur transplanté d’un amour décédé... Au sommet de son art et avec une superbe économie de moyens, Russell Banks transmue le réel et le quotidien en paraboles métaphysiques." (traduction Pierre Furlan, éditions Acte Sud)

"Cloudsplitter"(1998)

Un roman historique monumental sur John Brown, l’abolitionniste fanatique qui mena une révolte contre l’esclavage. Une narration hypnotique par le fils de Brown, interrogeant la violence comme outil de justice. Le roman couvre le Kansas sanglant (guerres entre pro et anti-esclavagistes) et le raid fatal sur Harpers Ferry...

Partie 1 : Les Années de Formation - L’enfance d’Owen et la ferveur religieuse de John Brown. John Brown, élevé dans un calvinisme strict, voit l’esclavage comme un péché absolu. Owen, complexé par son père, décrit un homme charismatique mais inflexible. Puis l’engagement abolitionniste. Après le meurtre de l’abolitionniste Elijah Lovejoy, Brown jure de "détruire l’esclavage". La famille s’installe dans une communauté noire libre à North Elba, symbole de leur idéal égalitaire.

Partie 2 : Le Kansas Sanglant (1855-1856) - La guerre des frontières - Les Brown rejoignent le Kansas pour empêcher son entrée dans l’Union comme État esclavagiste. En réponse au sac de Lawrence (ville anti-esclavagiste), John Brown orchestre le massacre de Pottawatomie : lui et ses fils égorgent cinq colons pro-esclavagistes.

Owen, traumatisé, commence à douter de la violence de son père. Brown devient un héros pour les abolitionnistes, mais un terroriste pour le Sud.

Partie 3 : Vers Harpers Ferry (1857-1859) - Le plan secret - Brown rêve de créer un réseau de guérilla dans les Appalaches pour libérer les esclaves. Il recrute des militants noirs (comme Frederick Douglass, qui refuse de le suivre) et des Blancs radicaux. - Le raid d’Harpers Ferry (octobre 1859) - Brown s’empare d’un arsenal fédéral pour armer une révolte d’esclaves. C'est l'échec, aucun esclave ne le rejoint, les milices locales l’encerclent. Brown est capturé, jugé et pendu. Owen, seul survivant, fuit.

Partie 4 : L’Héritage - Owen, en exil, questionne l’héroïsme et la folie de son père.

La violence peut-elle être juste ? John Brown a-t-il précipité la guerre civile ou incarné la pureté morale ?

Tom Coraghessan Boyle (1948)

Natif de Peekskill, dans l'État de New York, adolescent des années 1960s flanqué de parents alcooliques, T.C.Boyle connaît sa période de révolte, drogues ("The OD and Hepatitis Railroad or Bust"), alcool, lectures d'Aldous Huxley, de JD Salinger ou de Jack Kerouac, pour, à 17 ans rejoindre le petit collège de Potsdam, New York, avec l'intention de faire de la musique : c'est un premier échec et le voici se tournant vers des matières plus littéraires. T.C.Boyle a suivi, par la suite, comme beaucoup de grands écrivains américains contemporains, les ateliers d'écriture de l'université de l'Iowa (Iowa Writers' Workshop), rencontre Raymond Carver, se tourne vers des auteurs comme Dickens, Gabriel García Márquez, Flannery O'Connor ou Robert Coover, Updike et Bellow, et se lance dans l'écriture dès le milieu des années 1970 par la publication de nouvelles dans de prestigieux magazines, notamment Esquire, The New Yorker et Harper's Magazine. Il enseigne la littérature à l’université de Californie du Sud à partir de 1978 et c'est dans les années 1980 qu'il émerge réellement en tant que romancier satirique et scénariste avec un sens noir de comédie et un style de prose exubérant. Habillé comme une vedette de rock, s'étant choisi un deuxième nom "Cor-rag-essan", il répète souvent que "life is tragic and absurd and none of it has any purpose at all, science has killed religion, there's no hope for the future with seven billion of us on the planet, and the only thing you can do is to laugh in the face of it all". En 1993, il donne une célèbre lecture gratuite dans Central Park avec Patti Smith, et le voici à 60 ans, ayant écrit 12 romans à succès, près de deux cents nouvelles et un volume de récits de 750 pages, et vivant près de Santa Barbara, dans une maison dessinée par l’architecte Frank Lloyd Wright, auquel est consacré un de ses derniers romans, "The Women"...

"Water Music" (1981, Water Music)

"Ce roman de plus de 700 pages est le premier de T.C.Boyle, publié au début des années 1980. Il retrace le parcours de plusieurs personnages dans l'Angleterre de la fin du XVIIIè siècle. Mungo Park, jeune explorateur écossais parti à la conquête du fleuve Niger, se démène pour réussir sa mission dans une Afrique encore inexplorée. le jeune homme doit faire face à bien des dangers: échapper au cruel Dassoud dans le désert, traverser le royaume des Bambaras, lutter contre la faim et la soif... Au même instant, à Londres, Ned Rise, petit malfrat, tente de survivre grâce à quelques rapines et échappe plusieurs fois à la mort. le destin se chargera de les réunir. En Europe, alors que le XVIIIe siècle expire en de multiples convulsions et que Paris se fatigue de la guillotine, l’explorateur écossais Mungo Park découvre en Afrique le royaume de Ségou, où la folie humaine s’exprime avec une simplicité biblique. S’il reviendra pourtant au pays où l’attend un monde sur lequel le progrès se fait déjà les dents, Mungo n’aura de cesse, pour éviter de devenir à son tour une marionnette, de répondre au démon du voyage… T. C. Boyle, comparé à García Márquez pour ce roman entremêlant les destins, a réussi le pari parfaitement fou de rassembler en un même creuset toutes les formes de la fiction où le génie anglo-saxon excelle depuis trois cents ans. Et cela du conte libertin au roman noir américain, hissant Water Music au rang de livre culte…" (traduction Robert Pépin, Paris, Libretto).

"Budding Prospects" (1984, La Belle Affaire)

"Trois paumés de la belle espèce - nous sommes au coeur de ces années 70, si propices à toutes les déglingues - décident de se faire un joli magot en cultivant dans un endroit retiré, mais sans lésiner sur la quantité cette fois, l'Herbe qui donne goût à la vie... "Parce que la marijuana, il allait te la faire pousser en grand, Vogelsang, comme des plants de tabac ni plus ni moins. Il n'allait pas mégoter. Le grand jeu, quoi, le monumental bras d'honneur tiré à la société..." - Avec la même verve picaresque qui déjà faisait merveille dans Water Music, T. C. Boyle tient ici, des semailles à la moisson, la savoureuse et pastorale chronique d'une plantation lucrative qu'un trio d'associés a « scientifiquement » programmées - et à travers eux, celle d'une génération grande consommatrice de mirages. Car la mirifique récolte ne sera pas seule à partir en fumée." (traduit par Gérard Piloquet, Paris, Phébus, Seuil)

"World's End" (1987, Au bout du monde)

Prix PEN/Faulkner 1988, une saga familiale sur trois siècles dans la vallée de l’Hudson, qui mêle histoire coloniale, révoltes sociales et destins brisés. Baroque, énergique, avec des échos, dit-on, de Faulkner et García Márquez...

"Le jour où il perdit son pied droit, Walter Van Brunt avait reçu la visite tout à fait inopinée des fantômes du passé." Ainsi commence, dans ce livre picaresque, l'aventure des immigrants hollandais qui peuplèrent la vallée de l'Hudson, et ici le lien à la terre et aux ancêtres étouffe toujours le présent. On les retrouvera ici, avec leurs rêves et leurs destins enchevêtrés, de la fin du XVIIe siècle à nos jours. Les protagonistes de cette saga sont nobles, indiens ou bourgeois, et le héros, le fameux Walter Van Brunt, avoue lui-même que son grand plaisir consiste à battre le rappel des générations oubliées. Avec lui, le lecteur plongera donc, corps et âme, dans un passé truculent. Cette histoire, trois cents ans d'histoire et de mythe, T.C. Boyle l'a écrite avec passion, colère et humour. Il a voulu, dans sa langue somptueuse, mêler l'horreur à la dérision, la mémoire à l'espérance. Et c'est en regardant du côté de ses ancêtres en littérature - de Washington Irving à Hawthorne et Melville - qu'il vient, peut-être, de réinventer le roman historique." (traduit par Jef Tombeur, Paris, Grasset, 1991).

"Le jour où il perdit son pied droit, Walter Van Brunt vit surgir à plusieurs reprises, et chaque fois de manière inopinée, les fantômes du passé. D’abord le matin, quand, éveillé par l’odeur des crêpes de pomme de terre, ce fumet lui rappela sa mère morte de chagrin après les émeutes de Peterskill en 1949. Cela se poursuivit pendant la courte pause du déjeuner alors qu’il se livrait simultanément à l’évocation nostalgique de sa grand-mère paternelle et à la mastication d’un sandwich au pâté de foie qui avait un goût de mort et de produit chimique. Au cours de l’après-midi ponctué par les couinements de la fraiseuse, il se surprit dans un rêve éveillé face à son grand-père, un homme morose et ventru, si poilu qu’on aurait dit l’ogre dans un conte d’enfant. Puis sur le coup de cinq heures il fut saisi par la vision fugitive d’un Hollandais à l’air égrillard en culotte moulante et chapeau conique qui l’épiait à la dérobée.

Le premier fantôme c’est sa mère adoptive, Lola Solovay, qui avec ses doigts de fée l’avait fait jaillir des crêpes qu’elle préparait avec sa dextérité habituelle. Bien que Walter ne fût âgé que de quatre ans lorsque sa mère succomba devant le fanatisme réactionnaire et le patriotisme borné, il se souvenait bien d’elle, et surtout de ses yeux, au regard si intense qu’on y voyait deux âmes, et de ses crêpes si légères et si savoureuses nappées de crème et de sa fameuse compote. Étendu sur son lit, dans l’engourdissement du demi-sommeil, il attendait la sonnerie du réveil qui lui enjoindrait d’aller reprendre son exténuant travail à la Manufacture Depeyster lorsque le parfum de ces crêpes paradisiaques lui titilla les narines et, soudain, sa mère fut là avec lui.

Le fantôme de sa grand-mère Elsa Van Brunt était aussi associé à des odeurs de nourritures. Dépliant le papier enveloppant le sandwich au pain de mie et pâté de foie confectionné par Lola à la pointe de l’aube, il se vit à l’âge de dix ans passant l’été près du fleuve avec ses grands-parents, un jour sombre comme en décembre à cause de l’orage planant au-dessus du mont Dunderberg. Sa grand-mère était descendue de son tour de potier pour préparer son déjeuner en lui racontant l’histoire de la fille de Sachoes. D’après ce que Walter avait retenu des chapitres précédents, Sachoes était le chef des Kitchawanks, tribu qu’une subtile arnaque des fondateurs de Peterskill-sur-Hudson avait dépossédée de ses terres lors de l’établissement de la colonie. En ce temps-là, les Kitchawanks étaient, disait-on, des gens pacifiques et mollassons qui formaient un clan de mangeurs d’huîtres, des traîne-savates vivant dans des cabanes d’écorce. Ils devaient allégeance aux redoutables Agniers du Nord. Si farouches, si belliqueux, sauvages et avides étaient ces Agniers qu’il leur suffisait de dépêcher un seul de leurs guerriers pour être assurés de recouvrer leur dû. Puisse le Grand Manitou prendre en pitié la malheureuse tribu qui aurait manqué à ses devoirs en ne fêtant pas le brave envoyé chez elle comme un dieu, le comblant de wampumpeak et de seawant. Les Agniers se désignaient sous le nom de Kanyengahaga, « ceux d’où est le silex ». Mais les Kitchawanks comme leurs cousins les Mohicans les appelaient les « Mohawks », « ceux qui mangent des hommes », allusion à leur propension à faire rôtir et à dévorer ceux qui n’avaient pas l’heur de leur plaire.

Bref, une fois les tranches de pain de mie étalées sur une assiette, découpées les tomates en rondelles, un rouleau de pâté de foie sous cellophane extrait du réfrigérateur, sa grand-mère raconta..."

"East is East" (1990, L'Orient, c'est l'Orient)

"Hiro Tanaka, jeune marin japonais, décide de quitter son navire croisant au large de la Géorgie. Issu d'un hippie américain des années 70 et d'une serveuse de bar japonaise, élevé par sa grand-mère imbue de culture japonaise traditionnelle, il rêve d'Amérique. C'est dire sa déconvenue lorsque, croyant débarquer en pleine civilisation US, il atterrit sur un îlot du grand marécage d'Okefenokee près de Savannah, où loge une colonie loufoque d'artistes et d'écrivains dans la "Maison de Thanatopsie". Les ennuis commencent ; et la galerie des portraits est impressionnante, qui va de ces écrivains dérisoires à des flics abrutis en passant par toutes les variétés d'imbéciles. La morale du livre pourrait être que la culture du samouraï (pauvre andouille de Mishima) est aussi débile que celle du hamburger chips, la seule différence étant l'étendue et la gravité du mal que l'une et l'autre infligent aux humains qu'elles écrasent. Un roman d'autant plus tendre et désopilant que le désespoir est général et irréversible." (traduit par Robert Pépin, Paris, Grasset, 1993)

"Il nageait. Du ventre il roulait sur le dos, battait des bras et des jambes, gonflait les joues, et avait l’impression de nager depuis toujours. Crawl, brasse coulée, ruade de Yokohama. Fatigué, il s’accrocha à la bouée en liège telle l’informe créature surgie des abîmes. Pâle, sa chair l’était, mais attestait son existence. A un moment donné – la cinquième heure était entamée –, il se mit à penser soupe. Miso-shiru, potage au riz, le clair brouet puant l’eau de mer que sa grand-mère lui concoctait avec des anguilles et des têtes de poissons. Puis il rêva d’une bière, vit des canettes ambrées couchées sur un lit de glace. Puis il songea à l’eau, – à l’eau et à rien d’autre.

Lorsqu’en déclinant le soleil embarqua les couleurs avec lui et ne laissa plus qu’une surface aussi dure et froide qu’étain martelé, sa langue avait gonflé et l’étouffait. Profond, le désir de ses tripes le mordait tel un animalcule impérieux. Ses mains avaient enflé, il avait la peau à vif, la bouée de sauvetage le brûlait sous les bras ; avec l’œil du pro, des mouettes tournoyaient au-dessus de lui aux fins d’estimation. Il aurait pu renoncer. S’abandonner à des visions de lits, de soupers et de chez-soi. Lentement glisser au bouillon marin centimètre après centimètre, jusqu’à ce que la bouée reste seule et qu’anonymes, les vagues se referment sur lui. Mais il résista. Il pensa à Mishima, il pensa à Jōchō, il pensa au livre qu’il s’était attaché en travers de la poitrine, là, sous son pull à col roulé maintenant bien mou et trempé de part en part. Enfermés dans divers sacs en plastique hermétiques fixés à son être par du chatterton noir, reposaient le livre et quatre drôles de billets verts américains qui le tiraillaient à l’endroit même où battait son cœur.

« Les grandes idées doivent être prises avec légèreté, disait Jōchō, et les petits riens sérieusement. » Oui. Bien sûr. La belle affaire s’il mourait ou s’il vivait ! La belle affaire si, drossé sur le rivage, il y découvrait une pleine marmite de nouilles mijotantes, avec du porc et des oignons, ou si les requins lui grignotaient les orteils, les pieds, les mollets et les cuisses ! La belle affaire là-dedans, c’était... la lune. Oui : la languette de lune qui, petite et parfaite, se découpait telle une parenthèse sur l’horizon assombri. Blanche et primale, elle se levait, – et était aussi délicate qu’une rognure d’ongle. Il oublia sa faim, sa soif, il oublia les dents innombrables de la mer et la lune qu’il fit sienne.

Naturellement, et dans le même temps, il avait compris qu’il s’en sortirait, ce qui rendait le conseil de Jōchō nettement plus facile à avaler. Ce n’étaient pas seulement les oiseaux, – tous ces pélicans, ces cormorans, ces mouettes qui, à tire-d’aile, vers l’ouest, s’en allaient rejoindre leurs perchoirs –, mais aussi l’odeur du continent qui le lui avaient dit. Les marins aiment à chanter les doux effluves de la terre qui, prétendument, les réveilleraient à trente milles en mer, mais lui, c’était sa première traversée et il n’avait rien remarqué de semblable...."

"The Road to Wellville" (1993, Aux bons soins du docteur Kellogg)

"Que se passe-t-il dans la ville-champignon de Battle Creek, aux Etats-Unis, pour qu'elle soit envahie, en cette année 1907, par des célébrités venues du monde entier ? C'est que le Dr Kellogg, l'inventeur du corn-flake, du beurre de cacahuète et des succédanés de café, vient d'y installer son temple de la diététique, attirant des personnages dignes de Dickens, à la recherche de la pilule magique qui prolonge la vie ou des bénéfices juteux de sa commercialisation. L'infortuné héros du livre, Will Lightbody, amoureux de sa femme adonnée furieusement au culte végétarien, ne peut que la suivre dans cet enfer. Vous saurez tout sur cette industrie nouvelle qui rendit la bourgade de Battle Creek célèbre de par le monde et vous hurlerez de rire en découvrant les fondements de la police diététique d'aujourd'hui." (traduit par Robert Pépin,Grasset)

"Le Dr John Harvey Kellogg, inventeur du corn-flake et du beurre de cacahuètes (n’oublions pas non plus le café de céréales caramélisées, le Bromose, la Nuttolene et quelque soixante-quinze autres produits nutritifs tous gastriquement corrects), marqua une pause afin d’abaisser son regard sur la femme imposante installée au premier rang. Il en croyait à peine ses oreilles. Tout comme son auditoire, à en juger par le hoquet qui en était monté lorsque, après avoir levé le doigt, en tremblant un rien, la dame avait exigé de savoir où était le péché : avaler des entrecôtes n’avait-il donc pas pleinement satisfait aux besoins des pionniers ? Et à ceux de son père, et de son grand-père avant lui ?

Méditatif, le docteur tripota la monture impeccablement blanche de ses lunettes. Tous ses airs disaient l’exemple même de la concentration, le savant qui mûrit sa réponse, alors que, de fait, il essayait, et désespérément, de se rappeler le nom de sa patiente... mais enfin, qui c’était, celle-là ? Parce qu’il la connaissait, non ? Ce nez, ces yeux... comme s’il ne connaissait pas tous ses malades, et par leur nom, encore, on avait sa fierté... lorsque, tout soudain, cela lui revint : Tindermarsh. Mme Violet. Problème : l’obésité. Cause sous-jacente : l’auto-intoxication. « Tindermarsh. Mais bien sûr. » Il ne put résister aux petites rougeurs de fierté qui lui venaient... mille malades ou presque, et tous autant qu’ils étaient, il pouvait se les remémorer aussi clairement que s’il avait leurs dossiers sous les yeux. Mais il suffisait : le public s’agitait, force monolithique, était grande âme nue attendant la main qui enfin la vêtirait. Le Dr Kellogg se racla la gorge.

– Ma chère madame Tindermarsh, je vous suis vraiment reconnaissant de m’avoir posé cette question, commença-t-il en ayant bien du mal à empêcher ses pieds de se mettre à danser tandis que la riposte lui jaillissait aux lèvres. Cela dit, combien de vos pionniers accrochés à la viande ont-ils dépassé la quarantaine ? (Murmures dans l’assemblée tandis qu’à tous s’impose l’image de divers squelettes à bonnet de fourrure en raton laveur, celui-ci tué par le porc salé, celui-là succombant à quelque abus de matefaim.) Et combien d’entre eux encore et, oui, vos propres et révérés ancêtres y compris, connaissaient, en allant se coucher, seulement une minute de sommeil qui ne fût point saccagée par la dyspepsie et le cauchemar de la chair qui se corrompt ?

Il marqua une autre pause afin que l’horrible pensée lentement s’enfonce dans les cervelles.

– Non, je vous le dis, madame Tindermarsh, et le dis aussi à vous tous, mesdames et messieurs qui m’écoutez, (pause, un temps, et un temps encore), mortel, le steak l’est tout autant que le fusil. Et même, il est pire : au moins la fin est-elle d’une miséricordieuse rapidité lorsqu’on s’applique le canon d’une arme sur la tempe et presse la détente alors qu’avec un steak... ah, les exquises et incessantes agonies du mangeur de viande, ah, ces côlons tout bouchés par le bol alimentaire en putréfaction, ah, le sang qui s’appesantit dans le boyau, la rage du carnivore qui monte dedans le cœur fragile... non, c’est jour après jour, minute après minute que le steak assassine et que d’un bout à l’autre il fait de la vie un martyre.

Enfin il les tenait. Dans leurs yeux bien il voyait la peur et la révulsion et aussi comment, les mâchoires lugubrement serrées, tout un chacun en soi-même additionnait ses steaks et ses saucisses, ses côtelettes et ses chapons, et toutes les oies qu’oublieux et glouton, on s’était tapées au fil des ans.

– Ne pas s’en aller me faire aveuglément confiance pour autant, reprit-il en ouvrant grands les bras. Non, c’est à la science qu’ici il faut en revenir. Le Sanatorium ne serait-il point, somme toute, monument érigé à la gloire de la vie biologique et de l’analyse scientifique, voire véritable Université de la Santé ? Contentons-nous donc de procéder à une petite expérience... oui, ici même, et au débotté.

Il sortit du rond de lumière et d’une voix de stentor lança soudain :

– Frank ? Docteur Frank Linniman ?

Frissons qui montent des derniers rangs, mouvements divers, trois cents cous que l’on se tord, voilà que brusquement, le menton en avant et le port irréprochable, l’assistant qu’ainsi on avait convoqué s’avançait à grands pas dans l’allée centrale. On le regarda à deux fois, et dans l’instant on sut : c’était là un homme qui, sans ciller, se serait jeté d’une falaise si le Patron l’avait exigé. Le complice du Dr Kellogg s’immobilisa devant l’estrade et, levant les yeux, fixa la lumière aveuglante.

– Oui, docteur ?

– Connaissez-vous la Taverne de Post ? Vous savez bien... la meilleure hostellerie de Battle Creek et même, tenez, pour ce qui nous occupe au moins, de tout ce noble Etat du Michigan qui est le nôtre ?

Broutilles que tout cela, vulgaires astuces de comédien dont le docteur avait usé des dizaines de fois. Il n’empêche : devant lui, tel le poignard de l’assassin, l’image de Charlie Post (l’homme, un vrai Judas, était beau, mais sans excès, et grand, et sans effort) monta lentement et d’un rien lui gâcha l’instant.

– Je la connais en effet, dit le Dr Linniman.

Le Dr Kellogg faisait dans le menu. Ce n’était pas tant qu’il aurait été petit, mais plutôt que, comme il aimait à le dire, ses jambes n’étaient pas assez longues : assis sur une chaise, il était aussi grand que tout un chacun...."

"The Tortilla Curtain" (1995, América)

Son roman le plus célèbre, une satire cinglante des tensions migratoires en Californie. Il oppose un couple de riches Anglo-Saxons à des Mexicains clandestins, dans une escalade tragique et absurde. L'ironie est mordante, la narration alternée, la fin dévastatrice...

"Ils ne sont pas humains. Un être humain ne vivrait pas comme eux. Un être humain ne pourrait pas supporter d’être aussi sale et malheureux." (John Steinbeck, Les Raisins de la colère) - "Delaney et Kyra coulent des jours paisibles en Californie. Il est journaliste ; elle est dans l'immobilier. Ils ont choisi de vivre dans un lotissement composés de maisons de style espagnol, ouvert sur les canyons où la nature est restée sauvage. Leurs voisins sont des bourgeois de Los Angeles, qui fuient le centre ville, les immigrés et la délinquance. Et c'est l'accident : Delaney blesse un mexicain qui se jette sous ses roues. Il ne parle pas anglais, refuse l'hôpital et n'accepte qu'un billet de 20... Candido, cet immigré clandestin, vit comme une bête sauvage avec sa femme América. Tous deux ont traversé "le rideau de tortilla" pour vivre le rêve américain : ils ont trouvé la jungle. Bientôt, les incidents se multiplient : un chacal dévore le chien de Delaney et Kyra ; un lobby se crée dans le lotissement pour protéger le quartier avec caméras de surveillance et vigiles. La paranoïa guette, lorsque Candido met malencontreusement le feu au canyon... Est-ce la fin d'un monde ?" (traduit par Robert Pépin, Grasset)

"Plus tard, « accident dans un monde d’accidents », voire « collision de deux forces contraires », il tenta de tout réduire à des termes abstraits, mais le pare-chocs de sa voiture et la silhouette frêle du petit homme au teint basané qui, l’œil fou, s’enfuyait au loin... Il n’y parvint pas vraiment. L’affaire n’avait rien de la donnée statistique factorisée dans une table de primes de risques d’assurances rangée quelque part dans un tiroir, l’affaire ne ressortissait pas davantage au hasard ou à l’impersonnel. C’était à lui, humaniste libéral, à lui, conducteur irréprochable et propriétaire d’une voiture japonaise récemment lustrée et dotée de plaques d’immatriculation personnalisées, à lui, Delaney Mossbacher, Domaines de l’Arroyo Blanco, 32 Piñon Drive, que c’était arrivé, et ça le secouait jusqu’aux tréfonds. Où qu’il se tournât, il revoyait les yeux piqués de rouge de sa victime, le rictus de sa bouche, ses dents pourries, la tache grise qui incongrûment marquait le noir pesant de sa moustache... omniprésents, les traits de l’homme empoisonnaient ses rêves, dans ses heures de veille comme une fenêtre l’ouvraient à d’autres réalités. A la poste, c’était le carnet de timbres qui lui renvoyait l’image de celui qu’il avait renversé, à l’école élémentaire de Jordan, c’était dans le verre sans défauts des doubles portes qui doucement se refermaient que la vision se réfléchissait, chez Emilio, c’était, dès le début de la soirée, de son omelette aux fines herbes qu’elle montait et le fixait du regard.

Tout s’était passé si vite ! Un virage après l’autre, la banquette arrière enfouie sous les journaux, les pots de mayonnaise et les boîtes de Diet Coke à recycler, lentement il remontait le canyon lorsque, d’un seul coup, il s’était retrouvé en travers du bas-côté, dans un nuage de poussière qui peu à peu se dissipait. L’homme devait s’être tapi dans les buissons telle la bête sauvage, tel le chien errant ou le chat qui déchiquette l’oiseau et, au tout dernier moment, s’être rué sur la chaussée pour se jeter au suicide. Alors il y avait eu son regard ahuri, l’éclair de sa moustache, sa bouche qui s’ouvrait puis s’affaissait sur un cri muet, alors il y avait eu le coup de frein, l’impact, le raclement de marimba des pierres sous la voiture et, pour finir, la poussière. Il avait calé, le climatiseur continuant de tourner à fond tandis que la radio marmonnait quotas d’importation et situation de l’emploi en Amérique. L’homme, lui, avait disparu. Delaney ouvrit grand les yeux et desserra les dents. Déjà terminé, l’accident n’était plus qu’histoire ancienne.

A sa grande honte, il pensa d’abord à sa voiture (était-elle souillée ? écorniflée ? cabossée ?), puis à sa prime d’assurance (son bonus en serait-il affecté ?), et après seulement, et avec quelque retard, à la victime. Qui était-ce ? Où avait filé le bonhomme ? Était-il sain et sauf ? Blessé ? Saignait-il ? Était-il en train de mourir ? Ses mains se mirent à trembler sur le volant. Il coupa, machinalement, le contact, et la radio avec. Il était encore sanglé à son siège et tout planant d’adrénaline lorsque la réalité des faits commença enfin à le frapper : il avait blessé, et peut-être même tué, un être humain. Dieu sait que ce n’était pas de sa faute – l’homme était manifestement fou, dément, suicidaire et aucun jury ne le condamnerait –, mais quand même. Le cœur battant fort dans sa poitrine, il se glissa sous sa ceinture de sécurité, déclencha l’ouverture de la portière et, le pied timide, fit quelques pas sur la bande brûlante de roche à nu et couverte de détritus qui tenait lieu de bas-côté.

Dans l’instant, avant même qu’il ait pu reprendre son souffle, une file de voitures se précipitant pare-chocs contre pare-chocs tel un serpent malintentionné vers le haut du canyon, d’une seule expiration le repousssa en arrière. Il s’accrochait encore au flanc de son véhicule lorsque le soleil lui prit la tête dans un étau, la chaleur de l’air non climatisé s’élevant aussitôt du bitume pour proprement l’assommer, comme d’un coup de poing en pleine figure. Deux voitures passèrent encore, comme des bolides. Il eut le vertige. Se prit à suer. Il ne contrôlait plus ses mains. « J’ai eu un accident, se dit-il, et se le répéta comme un mantra : j’ai eu un accident. »

Mais où était passée la victime ? ..."

"Riven Rock" (1998, Riven Rock)

"Le sexe est un talent et je ne l’ai pas" (Gabriel Garcia Marquez, De l’amour et autres démons) - "Genève, 1904. Les jeunes mariés Katherine Dexter et Stanley McCormick posent pour la photo sur la pelouse de Prangins, le château de Katherine. A 29 ans, délicieuse innocente, elle est la première femme docteur ès sciences du M.I.T., et l'une des dirigeantes du mouvement féministe. Lui est le plus jeune fils de Cyrus et Nettie McCormick, les inventeurs de la moissonneuse-batteuse. Mondains et millionnaires, Stanley et Katherine sont les mariés de l'année - qui plus est, ils semblent amoureux... Mais Stanley ne va pas bien. Bientôt, il entend des voix et n'arrive plus à contrôler ses accès de violence à l'égard des femmes. Il agresse même la sienne, qu'il aime tendrement. Le diagnostic tombe : Stanley devra être enfermé à Riven Rock, un institut spécialisé. Il ne doit plus voir de femmes. Jamais ! Dès lors, Katherine observe son mari aux jumelles, accroupie dans un massif de bégonias, et attend, telle une naturaliste étudiant les habitudes de quelque animal sauvage. Elle revient chaque année, apportant des cadeaux et des nouvelles du monde extérieur. Un jour, espère-t-elle, un des psychiatres qu'elle a engagés lui rendra Stanley, débarrassé de ses démons et aspirant à l'amour... T.C. Boyle nous conte dans ce roman le destin d'un couple hors du commun, produit de l'histoire américaine - couple mythique, partagé entre l'amour, la violence, les combats du monde extérieur et la fidélité aux êtres chers." (traduit par Robert Pépin, Grasset)

"Vingt années, vingt années mornes, interminables et répétitives avaient passé dans le murmure incessant et endormi de Peau qui s’écoule d’une gouttière, et pas une fois Stanley McCormick n’avait posé les yeux sur une femme. Pas même sa mère, ses sœurs ou son épouse. Aucune infirmière ou bibliothécaire il n’avait regardé, pas la moindre gamine qui, la natte au vent, s’en va à l’école, nulle vieille fille qui balaie sa véranda ou ménagère qui chicane avec l’épicier, pas une seule traînée, dévergondée ou suffragette. Ce n’était pas une question de choix. Stanley aimait sa mère, son épouse et ses sœurs ; il aimait aussi les mères, les épouses, les sœurs et les filles des autres, mais trop, avec une passion incendiaire qui tenait de la haine et, s’en distinguant mal, était à l’origine de tous ses troubles et l’avait, tête la première, jeté dans un monde sans femmes.

Il avait vingt-neuf ans lorsqu’il avait épousé Katherine Dexter – femme de pouvoir, belle, riche et de prestige, la jeune dame était aussi combative et farouche que sa mère à lui, mais avait des regards qui brisaient le cœur et une voix si douce et si pure que c’en était comme une drogue –, à trente et un il avait pour la première fois connu, tels les crocs d’un loup, la froide morsure du drap de contention et s’était enfoncé dans le monde solitaire des hommes. Alors, son esprit s’était vidé. Bloqué, il avait vu des choses qui n’étaient pas, des choses laides et désespérées, des créatures nées de son être le plus profond et brûlant d’une vie plus ardente que tout ce qu’il avait jamais vécu ; et encore il avait entendu des voix qui parlaient sans bouche, gorge ou langue, et chaque fois qu’il levait les yeux, c’était le visage du masculin qu’il découvrait.

Les ans s’étaient accumulés. Il en avait eu quarante, puis cinquante. Et de tout ce temps n’avait vécu qu’en la compagnie d’un sexe et un seul – celui des hommes au poignet velu et à l’œil qui matraque, des hommes à la voix traînarde et pituitaire, au souffle fétide, aux sueurs visqueuses qui luisent dans la barbe et noircissent la chemise à l’aisselle. Ç'avait été comme de se joindre à une fraternité dont les membres jamais ne quittaient sa demeure, comme d’entrer au monastère, comme de marcher au pas avec la Légion étrangère dessus les vastes dunes sans chemin et point d’oasis à l’horizon. Qu’en pensait-il ? Personne ne se donnait la peine de le lui demander. Le Dr Hamilton, certainement pas – ni non plus les Drs Hoch, Brush ou Meyer. Mais lorsque d’aventure il y songeait, lorsque, même seulement une minute, il pensait à la privation et à l’anomalie que c’était, il avait l’impression qu’un gouffre noir et tourbillonnant s’ouvrait en lui, et se vivait siamois arraché à son autre lui-même. Mari sans épouse il était, fils sans mère, frère sans sœurs.

Mais pourquoi donc ? Pourquoi fallait-il qu’il en fût ainsi ? Parce qu’il était malade, très malade même, et le savait. Et savait aussi pourquoi. C’était à cause d’elles, elles, les salopes, elles, les femmes. C’étaient elles les responsables. Et si jamais il revoyait son épouse, si jamais il revoyait sa mère, Anita ou Mary Virginia, il savait ce qu’il ferait, aussi sûrement que le soleil se lève et que la terre tourne sur son axe. Droit sur elles il fondrait, Katherine, Mary Virginia, l’épouse du Président, n’importe laquelle d’entre elles, et leur montrerait à quoi sert un homme, un vrai, et le leur ferait payer, ah ça, oui ! Car c’était ainsi, et pour cela qu’il avait passé dix-neuf années à Riven Rock, dans la propriété de trente-cinq hectares que l’argent de son père avait achetée, dans ce manoir en pierre avec barreaux aux fenêtres et lit vissé au plancher – avec une vue sur le Pacifique, bouclier en acier bleu martelé, et sur les Channel Islands, enceinte dure comme spath adamantin – là, au cœur même du Paradis originel, du Paradis de solitude où nulle femme jamais ne marchait ou respirait.

Comment sa main à lui, O’Kane, avait pu entrer en contact avec son visage à elle, – son petit barbouillis de visage doux et dodu mais si agaçant, qui chaque soir trouvait sa place sur l’oreiller conjugal – lui était mystère aussi grand que la conque du ciel et la pluie qui tombait, telle chose colérique et invétérée, sur ce lambeau fatigué de la terre. Il n’était pas tard – pas même dix heures. Et il n’était pas en colère. Pas encore, en tout cas. Au contraire même, il avait fait la fête – s’était pollué, comme elle dirait, avait brûlé la chandelle par les deux bouts, c’est qu’il est bon camarade et hop, trois hourras pour celui-ci et trois autres pour celui-là, et ran et ran et ran –, avait fait la fête avec Nick, Pat et Mart, avec le Dr Hamilton, oui, même avec lui. Avait fêté ce reste de vie qui brusquement, comme s’il avait appuyé sur un bouton électrique, venait de s’éclairer et l’inondait de lumière, d’une lumière qui lui dégoulinait des narines, des oreilles et de la bouche et aussi, à n’en pas douter, du rectum, quoique là... il n’avait pas encore eu l’occasion d’aller y voir, mais ça viendrait sans doute. Et après, il était rentré chez lui et l’avait retrouvée en train de faire les cent pas dans le salon, petit machin au poil hérissé, manière de rat infatigable et qui, tout remonté, s’apprêtait à lui sauter dessus.

Il n’avait pas l’intention de la frapper – il ne l’avait frappée qu’une fois, ou peut-être deux ? –, et en fait il n’était pas véritablement en colère, seulement... irrité. Et las. ..."

"A Friend of the Earth" (2000, Un ami de la Terre)

"Chaque esprit se construit une maison, au-delà de sa maison un monde, au-delà de son monde, un paradis. Sache donc que le monde existe pour toi." (RALPH WALDO EMERSON, Nature) - "L'effet de serre, les pluies acides et les épidémies de Mucosa ont fait disparaître les principaux mammifères et ont ravagé la planète. Ty Tierwater, 76 ans, est responsable d'une ménagerie d'animaux en voie d'extinction et soigne tant bien que mal les derniers spécimens de grands fauves. Lorsqu'Andrea, son ex-femme, débarque à l'improviste, Ty replonge douloureusement dans ses souvenirs « d'éco-guerrier » des années 1980... Il se rappelle ses années de militantisme au sein de l'association « La Terre pour Toujours » et les excès dans lesquels Andrea l'a souvent entraîné. A l'époque, Ty a une fille, Sierra, dont la garde lui a été retirée en raison de son activisme. Ne supportant pas cette séparation, Ty enlève Sierra et ils partent se cacher dans les montagnes avec Andrea. Mais cette vie clandestine est impossible à long terme, et Ty se laisse convaincre de se rendre. Avant de se livrer à la police, il accepte de suivre Andrea dans un coup d'éclat destiné à montrer au grand public la légitimité de la lutte écologiste : ils partent tous deux vivre dans la forêt pendant un mois, nus, avec pour seules ressources celles offertes par Mère Nature... A leur « retour », Ty est arrêté et jeté en prison pour plusieurs années. Cet épisode ne fait que renforcer ses convictions, et à sa libération, il engage une guerre personnelle contre la société en sabotant pylônes électriques et engins industriels. Pour Ty, surnommé la « hyène humaine », « être un ami de la Terre, c'est d'abord être un ennemi du peuple ». Il est à nouveau emprisonné et il ne ressort que quatre ans plus tard, divorcé, ruiné et décidé à se calmer. Mais sa fille Sierra a repris le flambeau..." (traduit par Robert Pépin, Grasset )

"Voici comment ça commence, par une nuit d’été tellement bourrée d’étoiles que la Voie lactée a des airs de sac en plastique étalé sur le toit du ciel. Pas de lune – ça ne conviendrait pas du tout. Pas un bruit non plus hormis celui, discontinu et à peine audible, de l’eau qui goutte, celui, étouffé, de chaussures de tennis sur le revêtement fantomatique de la route, et les vivats soutenus des grillons. C’est une route en terre. De charroi, en fait, mais pas question d’appeler ça une route. Tyrone Tierwater, lui, parlerait de cicatrice, de balafre, de blessure ouverte dans la chair même de la forêt. Mais bon : commodité oblige, nous dirons qu’il s’agit d’une route. Dès qu’il fait jour, des camions s’y ruent, ainsi que de gros D. 7 Cats, des chargeuses et des broyeuses. Une route donc. Où il se trouve.

Il avance d’un air décidé, pratiquement invisible dans l’abîme d’ombres qui s’ouvre sous les grands pins Douglas. Si vos yeux étaient accoutumés à l’obscurité, en y regardant de près vous pourriez déceler ses trois compagnons, là, dans la nuit qui, l’air de rien, se dérange tandis qu’ils passent : un coup on les voit, le coup d’après plus personne. Ils sont tous les quatre habillés de la même manière : tennis bon marché passées au cirage noir, deux paires de chaussettes, T-shirt et sweat noirs et, bien sûr, bonnet de laine noire. Où irait-on sans ça ?

Tierwater avait voulu pousser plus loin, mettre le paquet – des bandes de graisse noire en travers du nez, en belles rayures qui se répandent en éventail sur les pommettes, ou mieux encore : toute la figure barbouillée de noir –, mais Andrea l’avait convaincu de n’en rien faire. Elle est capable de le convaincre de n’importe quoi. C’est vrai qu’elle est plus rationnelle que lui, plus agressive aussi, parce qu’elle maîtrise mieux ses mots, et qu’elle a des yeux qui aboient à la moindre faiblesse, comme des chiens de meute. Cela dit, elle est moitié moins douée pour la paranoïa, les grands déballages névrotiques, le pessimisme ou le désespoir que lui. Parfois, les choses peuvent mal tourner. Tournent mal. Ou tourneront mal. Il a essayé de le lui dire, mais elle n’a pas voulu l’écouter.

Ils se trouvaient alors dans la chambre du motel, aux abords incertains de la bourgade comateuse de Grants Pass, Etat d’Oregon, où ils s’étaient inscrits sous le nom de M. et Mme James Watt. Il se sentait nerveux – papillons dans l’estomac, termites dans le crâne –, nerveux et en colère. Contre les bûcherons, l’Oregon, la chambre de motel, elle. Dehors, à trois pas de la porte, la Chevy Caprice de Teo (gris passe-partout, plaques d’immatriculation habilement maculées) continuait de gîter sur son emplacement de parking. Il venait de sortir de la salle de bain, un crayon à pastel dans une main et un scintillant paquet de maquillage pour Halloween sous plastique dans l’autre. Des doughnuts traînaient sur le lit dans un carton effondré, et quelques gobelets à café en papier achevaient de s’affaisser sur la table basse en aggloméré.

– Tu oublies, d’accord ? lui avait-elle lancé. Je te l’ai déjà dit : ce n’est rien. A peine la première escarmouche dans une bataille d’envergure. Tu crois vraiment que j’emmènerais Sierra si je n’étais pas sûre à cent pour cent qu’il n’y a aucun danger ? Une promenade de santé que ça va être, je te dis.

L’instant s’était évaporé. Il avait regardé sa fille, mais elle n’avait rien à dire. Elle avait certes la tête penchée comme quelqu’un qui écoute, mais seulement pour réfléchir. A la télé on disait : « ... et ces créatures magnifiques, parce que leurs aires de vol ne cessent de rétrécir, n’ont plus d’endroit où se percher, ne parlons même pas de charognes à dépecer. » Il avait tenté de sourire, mais les muscles appropriés n’avaient plus l’air de fonctionner. Toute l’affaire le plongeait dans le doute, surtout pour Sierra – mais là, debout comme il l’était, à écouter les insectes qui grillaient sur le tue-mouches électronique sous la fenêtre, il avait enfin compris que le terme de « doute » n’était pas vraiment celui qui convenait. Des « doutes » ? Et si l’on disait plutôt « terreurs », « sueurs nocturnes » et « frayeurs écrasantes » ? Et cette impossibilité à seulement déglutir, hein ? Ce cœur réduit en miettes de verre ?..."

"Drop City" (2003, D'amour et d'eau fraîche)

Une commune hippie des années 70 s’installe en Alaska, avec des résultats désastreux. Boyle excelle dans la satire sociale et les portraits de marginaux. Drôle, caustique, mais profondément humain...

"Californie, années 70. Star et Pan refusent le confort bourgeois de leur famille et s'installent à Marginocity, une communauté hippie. Norm Sender, le "chef spirituel", y prône le retour à la terre et l'amour libre. Cette vie en marge n'est pas vraiment du goût des autorités locales : à force d'insalubrité et de taxes impayées, les "vagueux" de Marginocity sont contraints de vider les lieux... heureusement, Norm a hérité d'un terrain en Alaska. Il entreprend, avec ses "frères et soeurs", d'y établir une nouvelle communauté. Mais vivre nu et cultiver son jardin se révèlent n'être pas choses faciles dans une contrée où les hivers sont rigoureux... et très longs." (traduit par Bernard Turle, Grasset)

"Le matin était comme un poisson pris dans un filet, il luisait et gigotait aux franges noires et engourdies de sa conscience mais elle n’avait jamais pris de poisson au filet ni même à l’hameçon, alors elle n’aurait guère pu expliquer le si, le comment ou le pourquoi... Le matin était comme un poisson pris dans un filet : elle se répétait ça mentalement, elle en faisait une petite psalmodie, un mantra, lorsqu’elle décapitait l’herbe avec la guillotine de sa sarclette, trayait les chèvres aux yeux en amande ou lorsque, dans la grande salle de réunion parcourue de courants d’air, en compagnie de soixante lumineux communiants qui léchaient leurs cuillers et actionnaient leurs mandibules, elle s’asseyait devant ce que quelqu’un à la cuisine osait appeler du porridge.