- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- Welty

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Heller - Toole

- Naipaul

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

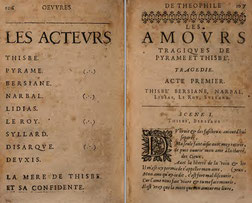

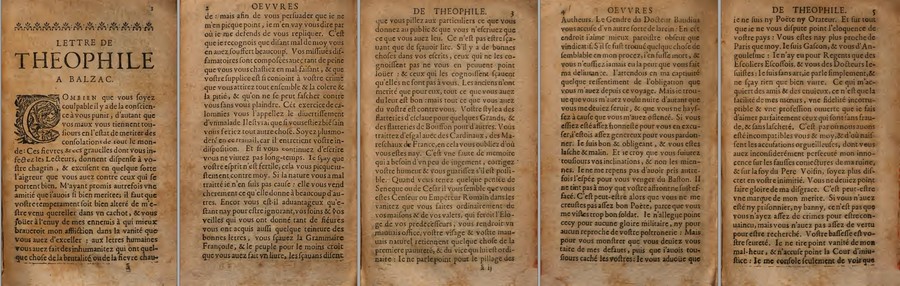

Théophile de Viau (1590-1626), "Pyrame et Thisbé" - Marc-Antoine de Saint-Amant (1594-1661) - Guez de Balzac (1597-1654), "Lettres" - Tristan L’Hermite (1601-1655) - François de Boisrobert (1592-1662) - Jacques Des Barreaux (1599-1673) - ...

Last update 10/10/2021

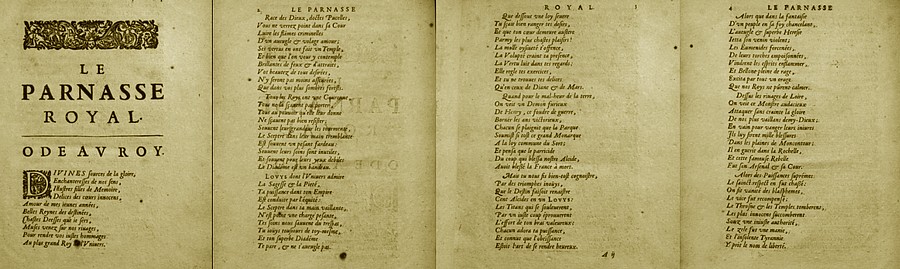

Du "Parnasse satyrique" (1622) au "Parnasse royal" (1635) - "L'art de faire des vers, dût-on s'en indigner. Doit être à plus haut prix que celui de régner", Charles IX à Ronsard - Une certaine volonté d'indépendance de l'esprit vient à naître en cette première moitié du XVIIe, encore hésitante tant le contexte est encore lourd de ses querelles religieuses et politiques. Au centre, une dizaine d'années à peine, un Théophile de Viau qui, durant sa courte vie de trente-six ans, né en pleine guerre de religion et de parents protestants, se retrouve écartelé entre une pensée libertine orientée vers l'athéisme et le catholicisme auquel il se convertira avant de mourir, mais un catholicisme au centre d'un absolutisme politique qui cherche encore sa voie : "Je veux faire des vers qui ne soient pas contraints, Promener mon esprit par de petits desseins, Chercher des lieux secrets où rien ne me déplaise, Méditer à loisir, rêver tout à mon aise, Employer toute une heure à me mirer dans l'eau, Ouïr, comme en songeant, la course d'un ruisseau, Ecrire dans les bois, m'interrompre, me taire, Composer un quatrain sans songer à le faire", écrit Théophile de Viau, ami de Jacques Des Barreaux, figure de proue du libertinage au XVIIe siècle, mais qui n'a jamais exercé une charge ni écrit quoique ce soit, François de Boisrobert, Mainard, Saint-Amant. Théophile, libertin de moeurs et d'esprit, fut sans doute le plus audacieux du groupe.

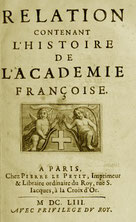

La tragédie de son destin est d'apparaître à un moment critique de cette "liberté de pensée" qui prenait corps au travers, notamment, de ses écrits : car, en 1620, c'est par l'écrit que se prolonge la fronde perpétuelle de ces grands seigneurs qui menace le pouvoir royal, et Théophile, plus qu'il ne pense, est emporté par cette crise larvée de l'autorité. Théophile est effet à cette date le poète d’un clan opposé au favori de Louis XIII, le duc de Luynes, le voici dans l'obligation de rejoindre l’armée qui combat la Reine-Mère et les princes révoltés aux Ponts-de-Cé. Son procès est ainsi celui de l'écrit et de l'homme de lettres tout à la découverte de sa liberté intellectuelle, intuitive et naturelle, mais impossible à laisser vivre dans un contexte politique et religieux en quête de stabilité : il faudra attendre une quinzaine d'années, Richelieu et la création de l'Académie française en 1635, pour mettre sous contrôle cette liberté d'esprit qui semblait sans freins ni lois, quinze années qui peut-être structurent encore notre monde...

L'âge classique oubliera ces quelques années, il n'aura que dédain pour Théophile, mais sans ce goût ingénieux des "choses de l'esprit" qui reconnaît sa dette à Malherbe et à Vaugelas, et qui singularise le style libertin puis précieux, en continuité avec la littérature courtoise et les allégories des siècles précédents, la littérature française qui génère tant de talents divers à partir de 1650 n'aurait connu sans doute un tel développement...

Animé par un rationalisme empirique, Descartes n'a pas encore "pensé", le libertinage revendique cependant une certaine liberté de pensée, un goût de la réflexion indépendante, un mépris du fanatisme et de tout esprit de système. Le "libertinage philosophique" apparaît sous Richelieu, vers 1628, lorsque se réunit le fameux cercle des frères Dupuy, Jacques et Pierre, un cercle d'érudits et de philosophes tels que La Mothe Le Vayer (1588-1672), Pierre Gassendi (1592-1655), Guy Patin, Gabriel Naudé (1600-1650). Compte tenu de la répression, la prudence impose de converser plus que d'écrire. Ils sont fondamentalement sceptiques et rejettent le dogmatisme religieux. Ils s'opposeront tout autant au rationalisme cartésien, qui suppose chez tout être humain l'existence d'une raison universelle et identique, à l'image de Dieu. Tout au contraire, ce "libertinage philosophique" pense que le progrès des sciences de trouver dans la nature humaine les éléments d'une morale adaptée à sa vie terrestre. Rabelais et Montaigne ne sont pas loin. Et le chemin des Encyclopédistes du XVIIIe semble tracé.

C'est à partir de ces cercles d'érudits que le libertinage va progressivement s'insinuer dans les milieux mondains, des milieux où règnent Condé, la princesse Palatine, le cardinal de Retz, le chevalier de Méré, Bussy-Rabutin, s'installer dans le salon de Ninon de Lenclos, le salon où rayonne un certain Saint-Evremond (1613-1703), grand seigneur épicurien et déiste, jusqu'à son exil en Angleterre en 1661... En littérature, le libertinage ouvre une boîte de Pandore, des genres considérés comme mineurs, le burlesque, qui conteste la littérature traditionnelle (Charles Sorel), des évocations narratives de mondes anciens ou lointains (Denis Veiras, Fontenelle), des fictions philosophiques, dont Cyrano de Bergerac sera sans conteste le grand représentant littéraire...

Dès le début du XVIIe, une certaine opposition à l'esprit précieux se fera jour, sous forme de parodies, "Le Berger extravagant" (1627) de Saint-Amant en est un exemple, soit de parti pris de "vulgarité", ce sera le genre burlesque avec Paul Scarron (le Roman comique, 1651-1657) : Charles Sorel reprend quant à lui la tradition rabelaisienne, bourgeoise et populaire, avec son "Histoire comique de Francion" (1622)...

C'est au jésuite Garasse, dans la "Doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps" (1622-1623), que l'on doit l' «invention» de la dénomination de "libertin", en fait une énorme machine de guerre qui, sous couleur de passer en revue les principaux libertins de l'époque, vise surtout Théophile, contre lequel elle est dirigée. Le terme lui-même préexistait, il désignait, dans la pensée de Calvin en particulier, des dissidents spirituels. Sous la plume du jésuite, il désigne les impies, les disciples d'Épicure et tous les esprits qui mettent en doute les vérités révélées et revendiquent, au nom de l'indépendance de la pensée, le droit à l'incrédulité. C'est le Cabinet satyrique ou Recueil parfaict des vers picquants et gaillards de ce temps, tiré des secrets cabinets des sieurs Sigogne, Régnier, Motin, Berthelot, Maynard, et autres des plus signalés poètes de ce siècle (1618) qui déclenche les foudres du père jésuite : cette anthologie de la poésie satirique et licencieuse est aussi un recueil de vers licencieux de Des Yveteaux, de Ronsard et de Du Ryer. La plupart des satires sont dirigées, en termes crus, contre les normes morales en vigueur ; poèmes licencieux, franchement obscènes, épicuriens constituent l'essentiel de ce recueil dont trois éditions augmentées parurent en 1619, 1623 et 1666. La dénonciation extrêmement violente de Garasse lui vaudra de déclencher ce que l'on a appelé la « querelle de la raillerie chrétienne », François Ogier reprochant au père d'avoir usé d'invectives, de railleries vulgaires et violentes et d'avoir ainsi échappé à la politesse et à la bienveillance au nom de laquelle le père était censé écrire...

Il reste qu'un groupe de libertins a bien existé durant la première moitié du XVIIe siècle : Théophile, des Barreaux, Chouvigny, Saint-Pavin et tous ceux que les travaux de Frédéric Lachèvre et de René Pintard ont mis au jour, témoignent d'une critique violente des normes religieuses, morales et sexuelles en vigueur dans la société de leur temps. Ils se rattachent directement aux pyrrhoniens du XVIe s., comme Montaigne et Charron, s'appuient sur une érudition profonde et une curiosité sans limite, leurs maîtres sont Gassendi et Gabriel Naudé. La justice poursuivit tous ceux qui n'hésitèrent pas à pratiquer ouvertement des comportements illicites ou à exprimer publiquement leur pensée: Théophile mourra d'épuisement après un très long procès, Claude le Petit sera brûlé en place de grève en 1661 pour avoir publié un Bordel des Muses. Aussi, pour échapper à la censure, la plupart des auteurs durent employer une écriture dissimulée, souvent ironique, à double compréhension.

L'historiographie depuis la fin du XIXe siècle a toujours dissocié, non sans arrière-pensées, un libertinage érudit, philosophique, digne d'étude et d'attention, qui regrouperait les Naudé, La Mothe de la Vayer, Cyrano, Gassendi, d'un libertinage de mœurs, scandaleux, obscène, aux pratiques sexuelles déviantes..

Théophile de VIAU - Prière de Théophile aux poètes de ce temps

Vous à qui de fraîches vallées

Pour moi si durement gelée

Ouvrent leurs fontaines de vers,

Vous qui pouvez mettre en peinture

Le grand objet de l’univers

Et tous les traits de la nature,

Beaux esprits si chers à la gloire,

Et sans qui l’oeil de la mémoire

Ne saurait rien trouver de beau,

Ecoutez la voix d’un poète

Que les alarmes du tombeau

Rendent à chaque fois muette.

Vous savez qu’une injuste race

Maintenant fait de ma disgrâce

Le jouet d’un zèle trompeur,

Et que leurs perfides menées,

Dont les plus résolus ont peur,

Tiennent mes Muses enchaînées.

S’il arrive que mon naufrage

Soit la fin de ce grand orage

Dont je vois mes jours menacés,

Je vous conjure, ô troupe sainte,

Par tout l’honneur des trépassés,

De vouloir achever ma plainte.

Gardez bien que la calomnie

Ne laisse de l’ignominie

Aux tourments qu’elle m’a jurés,

Et que le brasier qu’elle allume,

Si mes os en sont dévorés,

Ne brûle pas aussi ma plume.

Contre tous les esprits de verre

Autrefois j’avais un tonnerre,

Mais le temps flatte leur courroux,

Tout me quitte, la Muse est prise,

Et le bruit de tant de verrous

Me choque la voix, et la brise.

Que si cette race ennemie

Me laisse après tant d’infamie

Dans les termes de me venger,

N’attendez point que je me venge:

Au lieu du soin de l’outrager

J’aurai soin de votre louange.

Car s’il faut que mes forces luttent

Contre ceux qui me persécutent,

De quelle terre des humains

Ne sont leurs ligues emparées?

Il faudrait contr’eux plus de mains

Que n’en auraient cent Briarées.

Ma pauvre âme toute abattue

Dans ce long ennui qui me tue

N’a plus de désirs violents;

Mon courage et mon assurance

Me font de vigoureux élans

Du côté de mon espérance.

Ici pour dénouer la chaîne

Qui me tient tout prêt à la gêne,

Mon esprit n’applique ses soins

Et ne réserve sa puissance

Qu’à rembarrer les faux témoins

Qui combattront mon innocence.

Déjà depuis six mois je songe

De quel si dangereux mensonge

Ils m’auront tendu le lien,

Et de quel si souple artifice

Leur esprit plus fort que le mien

Me convaincra de maléfice.

On voit assez que mes parties,

Bien soigneusement averties

De mes plus criminels secrets,

N’ont recours qu’à la tromperie,

Et que mes juges sont discrets

De ne point punir leur furie.

Mais ainsi qu’à fouler leur haine

Les juges ont des pieds de laine,

Je vois que ces esprits humains

Laissent longtemps gronder l’envie

Sans mettre leurs pesantes mains

Dessus mon innocente vie.

Et cependant ma patience,

A qui leur bonne conscience

Promet un jour ma liberté,

S’exerce à chercher une rime

Qui persuade à leur bonté

Qu’on me pardonnera sans crime.

Ma Muse faible et sans haleine,

Ouvrant sa malheureuse veine

A recours à votre pitié:

Ne mordez point sur son ouvrage,

Car ici votre inimitié

Démentirait votre courage.

Je ne fus jamais si superbe

Que d’ôter aux vers de MALHERBE

Le français qu’ils nous ont appris,

Et sans malice et sans envie

J’ai toujours lu dans ses écrits

L’immortalité de sa vie.

Plût au ciel que sa renommée

Fût aussi chèrement aimée

De mon Prince qu’elle est de moi,

Son destin loin de la commune

Serait toujours avec le Roi

Dedans le char de la Fortune.

Une autre veine violente,

Toujours chaude et toujours sanglante

Des combats de guerre et d’amour,

A tant d’éclats sur les théâtres

Qu’en dépit des frelons de Cour

Elle a fait mes sens idolâtres:

HARDY, dont le plus grand volume

N’a jamais su tarir la plume,

Pousse un torrent de tant de vers

Qu’on dirait que l’eau d’Hippocrène

Ne tient tous ses vaisseaux ouverts

Qu’alors qu’il y remplit sa veine.

PORCHERES avec tant de flamme

Pousse les mouvements de l’âme

Vers la route des immortels

Qu’il laisse partout des matières

Où ses vers trouvent des autels

Et les autres des cimetières.

Encore n’ai-je point l’audace

De fouler leur première trace.

BOISROBERT en peut amener

Après ses pas toute une presse

Qui mieux que moi peuvent donner

Des louanges à sa princesse.

SAINT-AMANT sait polir la rime

Avec une si douce lime

Que son luth n’est pas mignard,

Ni GOMBAUD dans une élégie,

Ni l’épigramme de MAYNARD

Qui semble avoir de la magie.

Et vous, mille ou plus que j’adore,

Que mon dessein veut joindre encore

A ces génies vigoureux

De qui je tache ici la gloire

Parce que le sort malheureux

Les a fait choir à ma mémoire.

Voyant mes Muses étourdies

Des frayeurs et des maladies

Qui me prennent à tous moments,

Faites-leur un peu de caresse

Et leur rendez les compliments

De celui qui vous les adresse.

Théophile de Viau (1590-1626)

"Notre destin est assez doux, Et, pour n'être pas immortelle, Notre nature est assez belle Si nous savons jouir de nous..." - Né près d'Agen, à Clairac-en-Agenais, en 1590 de parents huguenots, - Jacques de Viau, son père, était avocat au Parlement de Bordeaux -, Théophile de Viau étudie dans les collèges fondés par les Réformés à Nérac et à Montauban, puis à Bordeaux et à l'Académie protestante de Saumur, réputée pour ses écoliers turbulents. Le voici lancé dans une jeunesse des plus aventureuse, s'attache à une troupe de comédiens, on le retrouve ainsi en 1613 avec Guez de Balzac, originaire d'Angoulême et protégé par le duc d'Epernon dans les Provinces-Unies (Leyde)...

"Je crois que les destins ne font venir personne En l'être des mortels qui n'ait l'âme assez bonne; Je pense que chacun aurait assez d'esprit, Suivant le libre train que Nature prescrit" Theophile entre au service du comte de Candale en 1615, qui est du parti des Princes; puis, à partir de 1616, il se rapproche de la Cour. Contrairement à la légende tardive qui fait de lui un suppôt de tavernes et de mauvais lieux, il mène le train d'un courtisan fastueux. Il est exilé en 1619 en raison des intrigues de la Cour plus encore que pour la hardiesse de ses écrits. Rentré en grâce, il abjure prudemment le protestantisme, devient célèbre dès la publication du premier recueil de ses oeuvres en 1621 (les Oeuvres du sieur Théophile) et la représentation d'une tragédie, "Pyrame et Thisbé". C'est avec une certaine candeur qu'il reconnaît son libertinage spirituel, mais en 1623, la publication du second recueil de ses oeuvres qu'aggravent celle du "Parnasse satyrique", dont la plupart des poèmes frondeurs et licencieux, lui sont, à tort, attribués, lui attire les foudres des jésuites Garasse et Voisin. Le contexte est de plus à la peste, on est au plus fort de la contagion, la Cour avait pris la fuite et les Tribunaux ne siégeaient plus. En l'absence de la Grand'Chambre de laquelle relevait le procès, on réunit tant bien que mal dix juges des enquêtes qui allèrent vite en besogne. Théophile doit fuir, est jugé par contumace, accusé du crime de lèse-majesté divine, et condamné au bûcher. Le 19 août 1623, l'effigie du poète et ses oeuvres sont brûlées en place de Grève. Il est arrêté peu après, en septembre : "L'exécution de quelque criminel bien célèbre n'a jamais eu plus de foule à son spectacle que je n'en eus à mon emprisonnement. Soudain que je fus écroué, on me dévala dans un cachot dont le toit même était sous terre. Je couchais tout vêtu et chargé de liens si rudes et si pesants que les marques et la douleur en demeurent encore en mes jambes ; les murailles y suaient d'humidité et moi de peur..." Il fait deux années de prison avant d'être libéré en 1625, sa peine est commuée en bannissement et va mourir en 1626 chez son protecteur, le duc de Montmorency, à Chantilly. Sept années plus tard, en 1632, Henri II de Montmorency, soutien de Gaston d'Orléans contre Richelieu, était condamné à mort pour crime de lèse-majesté et exécuté...

Requête de Théophile à Nosseigneurs de Parlement

Celui qui briserait les portes

Du cachot noir des troupes mortes,

Voyant les maux que j’ai soufferts,

Dirait que ma prison est pire:

Ici les âmes ont des fers,

Ici le plus constant soupire.

Dieux, souffrez-vous que les Enfers

Soient au milieu de votre empire,

Et qu’une âme innocente, en un corps languissant,

Ne trouve point de crise aux douleurs qu’elle sent?

L’oeil du monde qui par ses flammes

Nourrit autant de corps et d’âmes

Qu’en peut porter chaque élément,

Ne saurait vivre demi-heure

Où m’a logé le Parlement;

Et faut que ce bel astre meure

Lorsqu’il arrive seulement

Au premier pas de ma demeure.

Chers lieutenants des dieux qui gouvernez mon sort,

Croyez-vous que je vive où le Soleil est mort?

Je sais bien que mes insolences

Ont si fort chargé les balances

Qu’elles penchent à la rigueur,

Et que ma pauvre âme abattue

D’une longue et juste langueur,

Hors d’apparence s’évertue

De sauver un peu de vigueur

Dans le désespoir qui la tue;

Mais vous êtes des dieux, et n’avez point de mains

Pour la première faute où tombent les humains.

Si mon offense était un crime,

La calamité qui m’opprime

Dans les horreurs de ma prison

Ne pourrait sans effronterie

Vous demander sa guérison;

Mon insolente flatterie

Ferait lors une trahison

A la pitié dont je vous prie,

Et ce reste d’espoir qui m’accompagne ici

Se rendrait criminel de vous crier merci.

Pressé d’un si honteux outrage,

Je cherche au fond de mon courage

Mes secrets les moins paraissants,

Je songe à toutes les délices

Où se sont emportés mes sens;

Je m’adresse à tous mes complices:

Mais ils se trouvent innocents

Et s’irritent de mes supplices.

O ciel! ô bonnes mœurs! que puis-je avoir commis

Pour rendre à mon bon droit tant de dieux ennemis?

Mais c’est en vain que je me fie

A la raison qui justifie

Ma pensée et mes actions;

Bien que mon bon droit soit palpable,

Ce sont peut-être illusions:

Le Parlement n’est pas capable

Des légères impressions

Qui font un innocent coupable.

Quelque tort apparent qui me puisse assaillir,

Les juges sont des dieux, ils ne sauraient faillir.

N’ai-je point mérité la flamme

De n’avoir su ployer mon âme

A louer vos divins esprits?

Il est temps que le Ciel s’irrite

Et qu’il punisse le mépris

D’un flatteur de Cour hypocrite

Qui vous a volé tant d’écrits

Qui sont dus à votre mérite.

Courtisans qui m’avez tant dérobé de jours,

Est-ce vous dont j’espère aujourd’hui du secours?

Race lâche et dénaturée,

Autrefois si mal figurée

Par mes vers mal récompensés,

Si ma vengeance est assouvie,

Vous serez si bien effacés

Que vous ne ferez plus d’envie

Aux honnêtes gens offensés

Des louanges de votre vie,

Et que les vertueux douteront désormais

Quel vaut mieux d’un marquis ou d’un clerc du Palais.

Et s’il faut que mes funérailles

Se fassent entre les murailles

Dont mes regards sont limités

Dans ces pierres moins impassibles

Que vos courages hébétés,

J’écrirai des vers si lisibles

Que vos honteuses lâchetés

Y seront à jamais visibles,

Et que les criminels de ce hideux manoir

N’y verront point d’objet plus infâme et plus noir.

Mais si jamais le Ciel m’accorde

Qu’un rayon de miséricorde

Passe au travers de cette tour,

Et qu’enfin mes juges ployables

Ou par justice ou par amour

M’ôtent de ces lieux effroyables,

Je vous ferai paraître au jour

Dans des portraits si pitoyables,

Que votre faible éclat se trouvera si faux,

Que vos fils rougiront de vos sales défauts.

Mes juges, mes dieux tutélaires,

S’il est juste que vos colères

Me laissent désormais vivant,

Si le trait de la calomnie

Me perce encore assez avant,

Si ma muse est assez punie,

Permettez que dorénavant

Elle soit sans ignominie,

Afin que votre honneur puisse trouver des vers

Dignes de les porter aux yeux de l’univers.

Très humble requête de Théophile à Monseigneur le premier président

Privé de la clarté des cieux

Sous l’enclos d’une voûte sombre

Où les limites de mes yeux

Sont dans l’espace de mon ombre,

Dévoré d’un ardent désir

Qui soupire après le plaisir

Et la liberté de ma vie,

Je m’irrite contre le sort

Et ne veux plus mal à l’envie

Que d’avoir différé ma mort.

Plût au Ciel qu’il me fût permis,

Sans violer les droits de l’âme,

De me rendre à mes ennemis,

Et moi-même allumer ma flamme!

Que bientôt j’aurais évité

La honteuse captivité

Dont la force du temps me lie!

Aujourd’hui mes sens bienheureux

Verraient ma peine ensevelie

Dans un sépulcre généreux.

Mais ce grand Dieu qui fit nos lois,

Lorsqu’il régla nos destinées

Ne laissa point à notre choix

La mesure de nos années.

Quand nos astres ont fait leurs cours,

Et que la trame de nos jours

N’a plus aucun filet à suivre,

L’homme alors peut changer de lieu,

Et pour continuer de vivre

Ne doit mourir qu’avecque Dieu.

Aussi me puis-je bien vanter

Que dans l’horreur d’une aventure

Assez capable de tenter

La faiblesse de la nature,

Le Ciel, ami des innocents,

Fit voir à mes timides sens

Sa divinité si propice

Qu’encore j’ai toujours été

Sur le bord de mon précipice

D’un visage assez arrêté.

Il est vrai qu’au point d’endurer

Les affronts que la calomnie

M’a fait si longuement durer,

Ma constance se voit finie.

Dans ce sanglant ressouvenir

Celui qui veut me retenir

Il a ses passions trop lentes,

Et n’a jamais été battu

Des prospérités insolentes

Qui s’attaquent à la vertu.

Mais, ô l’erreur de mes esprits!

Dans le siècle infâme où nous sommes,

Tout ce déshonneur n’est qu’un prix

Pour passer le commun des hommes.

Combien de favoris de Dieu

Dans un plus misérable lieu

Ont senti de pires malices,

Et dans leurs innocentes mains,

Qui n’avaient que les Cieux complices,

Reçu des fers inhumains!

D’ailleurs l’épine est sous la fleur,

Le jour sort d’une couche noire;

Et que sais-je si mon malheur

N’est point la source de ma gloire?

Un jour mes ennuis effacés,

Dans mon souvenir retracés,

Seront eux-même leur salaire:

Toutes les choses ont leur tour,

Dieu veut souvent que la colère

Soit la marque de son amour.

Qui me pourra persuader

Que la Cour soit toujours charmée?

D’où la peut encore aborder

Le venin de la renommée?

Si Verdun ouvre un peu ses yeux

Quel esprit assez captieux

Pourra mordre à sa conscience?

De quel vent peut-on écumer

Dans ce grand gouffre de science

Pour n’y pas bientôt abîmer?

Grande lumière de nos jours,

Dont les projets sont des miracles,

Et de qui les communs discours

Ont plus de poids que les oracles,

Sainte guide de tant de dieux

Qui, sur le modèle des cieux,

Donnez des règles à la terre,

Dieu sans excès et sans défaut,

Vous avez ça-bas un tonnerre,

Comme en a ce grand Dieu là-haut.

Le Ciel par de si beaux crayons

Marque le fil de vos harangues

Qu’on y voit les mêmes rayons

Du grand trésor de tant de langues

Qu’il versa par le Saint-Esprit

Au disciples de Jésus-Christ.

Paris est jaloux que Toulouse

Ait eu devant lui tant d’honneur,

L’Europe est aujourd’hui jalouse

Que la France ait tout ce bonheur.

Quand je pense profondément

A vos vertus si reconnues,

Mon espoir prend un fondement

Qui l’élève au dessus des nues,

Je laisse reposer mes soins,

Les alarmes des faux témoins

Ne me donnent plus tant de crainte,

Et mon esprit tout transporté,

Au milieu de tant de contrainte,

Goûte à demi ma liberté.

C’est de vous sur tous que j’attends

A voir retrancher la licence

Qui fait habiter trop longtemps

La crainte avec l’innocence;

Et quand tout l’Enfer répandrait

Ses ténèbres sur mon bon droit,

Je sais que votre esprit éclate

Dans la plus noire obscurité,

Et que tout l’appas qui vous flatte

C’est la voix de la vérité.

Mais, ô l’honneur du Parlement!

Tout ce que j’écris vous offense

Puisqu’écrire ici seulement

C’est violer votre défense.

Mon faible esprit s’est débauché

A l’objet d’un si doux péché,

Et croit sa faute légitime,

Car la vertu doit avouer

Qu’elle-même est pis que le crime,

Si c’est crime que vous louer.

Les éditions des Œuvres de Théophile de Viau vont se multiplier, soixante-dix éditions environ de 1627 à 1696; trois recueils de ses poèmes seront publiés avant sa mort et Georges de Scudéry en publiera une édition posthume en 1632. Dramatique exemple des vicissitudes de la littérature sceptique et satirique au début du XVIIe siècle et aussi des rivalités politiques de la Cour, Théophile de Viau laisse une œuvre poétique riche et originale, indépendante des leçons de Malherbe qu'il admire en refusant de l'imiter. Il exprime "dans une langue moderne la sensibilité d'une âme moderne" (A. Adam) : il aime sincèrement et spontanément "la nature, la vie, la société, l'océan, ses vagues; son calme... la musique, les beaux habits, la chasse, les beaux chevaux, les bonnes odeurs, la bonne chère"... ainsi évoque-t-il naturellement toutes les beautés du monde lorsqu'il veut adresser un bon éloge au roi, ou supplier Cloris de lui accorder "un amoureux plaisir ".

Mais il a aussi chanté les formes les plus sombres de la passion : faiblesses et déceptions, humiliations et chagrin d'amour, et il a découvert avec l'exil la tristesse profonde de la condition humaine. On comprend que, jusqu'à Boileau, Saint-Amant et Tristan L'Hermite, et plus longtemps qu'eux, Théophile de Viau ait eu une renommée éclatante....

Le Matin, "la nuit a retiré ses voiles..."

L'AURORE sur le front du jour

Sème l'azur, l'or et l'ivoire,

Et le soleil, lassé de boire,

Commence son oblique tour.

Ses chevaux, au sortir de l'onde.

De flamme et de clarté couverts,

La bouche et les naseaux ouverts,

Ronflent la lumière du monde.

La lune fuit devant nos yeux ;

La nuit a retiré ses voiles;

Peu à peu le front des étoiles

S'unit à la couleur des cieux.

Déjà la diligente avette

Boit la marjolaine et le thym,

Et revient, riche du butin

Qu'elle a pris sur le mont Hymette,

Je vois les agneaux bondissants

Sur ces blés qui ne font que naître ;

Cloris, chantant, les mène paître

Parmi ces coteaux verdissants.

Les oiseaux, d'un joyeux ramage,

En chantant semblent adorer

La lumière qui vient dorer

Leur cabinet et leur plumage.

La charrue écorche la plaine ;

Le bouvier, qui suit les sillons,

Presse de voix et d'aiguillons

Le couple de bœufs qui l'entraîne.

Alix apprête son fuseau ;

Sa mère, qui lui fait la tâche,

Presse le chanvre qu'elle attache

A sa quenouille de roseau.

Une confuse violence

Trouble le calme de la nuit,

Et la lumière, avec le bruit.

Dissipe l'ombre et le silence...

Les bêtes sont dans leur tanière.

Qui tremblent de voir le soleil.

L'homme, remis par le sommeil,

Reprend son œuvre coutumière.

Le forgeron est au fourneau ;

Vois comme le charbon s'allume!

Le fer rouge, dessus l'enclume,

Étincelle sous le marteau.

Cette chandelle semble morte.

Le jour la fait s'évanouir ;

Le soleil vient nous éblouir :

Vois qu'il passe au travers la porte !

Il est jour : levons-nous, Philis ;

Allons à notre jardinage.

Voir s'il est, comme ton visage.

Semé de roses et de lis.

Depuis les Regrets de Du Bellay, il n'est pas un sonnet qui traduise de façon plus poignante et plus sobre que celui sur son exil le désespoir et la douleur de vivre....

"Quelque si doux espoir où ma. raison s'appuie,

Un mal si découvert ne se saurait cacher :

J'emporte, malheureux, quelque part où je fuis,

Un trait qu'aucun secours ne me peut arracher

Je viens dans un désert mes larmes épancher,

Où la terre languit, où le soleil s'ennuie,

Et, d 'un torrent de pleurs qu 'on ne peut étancher

Couvre l'air de vapeur et la terre de pluie.

Parmi ces tristes lieux traînant mes longs regrets,

Je me promène seul dans l'horreur des forêts

Où la funeste orfraie et le hibou se perchent.

Là, le seul réconfort qui peut m'entretenir

C'est de ne craindre point que les vivants me cherchent

Où le flambeau du jour n'osa jamais venir."

La Solitude, "Personne ne nous voit qu'Amour.."

DANS ce val solitaire et sombre,

Le cerf qui brame au bruit de l'eau,

Penchant ses yeux dans un ruisseau,

S'amuse à regarder son ombre.

De cette source une Naïade,

Tous les soirs, ouvre le portai

De sa demeure de cristal.

Et nous chante une sérénade.

Les Nymphes, que la chasse attire

A l'ombrage de ces forêts.

Cherchent les cabinets secrets.

Loin de l'embûche du satyre...

Un froid et ténébreux silence

Dort à l'ombre de ces ormeaux,

Et les vents battent les rameaux

D'une amoureuse violence...

Ici, l'Amour fait ses études;

Vénus y dresse des autels ;

Et les visites des mortels

Ne troublent point ces solitudes...

Corinne, je te prie, approche ;

Couchons-nous sur ce tapis vert,

Et, pour être mieux à couvert.

Entrons au creux de cette roche...

Mon Dieu ! que tes cheveux me plaisent !

Ils s'ébattent dessus ton front,

Et, les voyant beaux comme ils sont.

Je suis jaloux quand ils te baisent...

Si tu mouilles tes doigts d'ivoire

Dans le cristal de ce ruisseau,

Le Dieu, qui loge dans cette eau,

Aimera, s'il en ose boire...

Vois-tu ce tronc et cette pierre ?

Je crois qu'ils prennent garde a nous ;

Et mon amour devient jaloux

De ce myrte et de ce lierre.

Sus, ma Corinne ! que je cueille

Tes baisers, du matin au soir !

Vois comment, pour nous faire asseoir,

Ce myrte a laissé choir sa feuille !...

Approche, approche, ma Dryade!

Ici, murmureront les eaux;

Ici, les amoureux oiseaux

Chanteront une sérénade.

Prête-moi ton sein pour y boire

Des odeurs qui m'embaumeront;

Ainsi mes sens se pâmeront

Dans les lacs de tes bras d'ivoire.

Je baignerai mes mains folâtres

Dans les ondes de tes cheveux.

Et ta beauté prendra les vœux

De mes œillades idolâtres.

Ne crains rien, Cupidon nous garde.

Mon petit ange, es-tu pas mien ?

Ah ! je vois que tu m'aimes bien :

Tu rougis quand je te regarde...

Ma Corinne, que je t'embrasse !

Personne ne nous voit qu'Amour;

Vois que même les yeux du jour

Ne trouvent point ici de place.

Les vents, qui ne se peuvent taire,

Ne peuvent écouter aussi ;

Et ce que nous ferons ici

Leur est un inconnu mystère.

1623 - Les Amours tragiques de Pyrame et Thisbé

La tragédie de Pyrame et Thisbé fut vraisemblablement créée en 1621. Éditée pour la première fois en 1623, elle donna lieu à plus de soixante-dix rééditions au cours du XVIIe siècle. Dans la Babylone antique, Pyrame et Thisbé s'aiment, mais deux obstacles s'opposent à cet amour. Comme dans Roméo et Juliette de William Shakespeare, les deux familles sont ennemies et ne veulent pas entendre parler de mariage. D'autre part, le roi est éperdument amoureux de Thisbé et utilise son pouvoir pour s'opposer à Pyrame. Devant cette situation, les deux amoureux décident de s'enfuir. Ils doivent se retrouver, la nuit, dans un endroit écarté. Mais Pyrame, arrivé le premier au lieu du rendez-vous, voit du sang et les traces du passage d'un lion. Il croit que Thisbé a été dévorée et se tue. Thisbé, parvenue à son tour à l'endroit fixé, se suicidera sur le corps de son bien-aimé...

Celui qui lance le tonnerre

Qui gouverne les éléments,

Et meut avec des tremblements

La grande masse de la terre,

Dieu qui vous mit le sceptre en main,

Qui vous le peut ôter demain,

Lui qui vous prête sa lumière,

Et qui, malgré les fleurs de lys,

Un jour fera de la poussière

De vos membres ensevelis.

Ce grand Dieu qui fit les abîmes

Dans le centre de l'univers,

Et les tient toujours ouverts

A la punition des crimes,

Veut aussi que les innocents,

A l'ombre de ses bras puissants,

Trouvent un assuré refuge,

Et ne sera point irrité

Que vous tarissiez le déluge

Des maux où vous m'avez jeté.

Théophile de VIAU, Courtisans, qui passez vos jours dans les délices…

Courtisans, qui passez vos jours dans les délices,

Qui n’éloignez jamais la demeure des rois,

Qui ne savez que c’est de la rigueur des lois,

Vous seuls à qui le Ciel a caché ses malices.

Si vous trouvez mauvais qu’au fort de mes supplices,

Les soupirs et les pleurs m’échappent quelquefois,

Parlez à ces rochers, venez dedans ces bois,

Qui de mon désespoir vont être les complices.

Vous verrez que mes maux sont sans comparaison,

Et que j’invoque en vain le temps et la raison

Aux tourments infinis que le destin m’ordonne;

Je sens de tous côtés mon esprit assailli;

Pourquoi veux-je espérer aussi qu’on me pardonne?

On ne pardonne point à qui n’a point failli.

Ode, 1621, Theophile voit l'univers s'assombrir et le poème s'ouvrir sur d'inquiétantes énigmes...

Un corbeau devant moi croasse.

Une ombre offusque mes regards,

Deux belettes, et deux renards,

Traversent l'endroit où je passe ;

Les pieds faillent à mon cheval,

Mon laquais tombe du haut mal,

J'entends craqueter le tonnerre,

Un esprit se présente à moi,

J'ouis

Charon qui m'appelle à soi.

Je vois le centre de la terre.

Ce ruisseau remonte en sa source,

Un bœuf gravit sur un clocher,

Le sang coule de ce rocher,

Un aspic s'accouple d'une ourse.

Sur le haut d'une vieille tour

Un serpent déchire un vautour,

Le feu brûle dedans la glace,

Le soleil est devenu noir,

Je vois la lune qui va choir,

Cet arbre est sorti de sa place.

Stances, 1621, Theophile se livre ébloui à la contemplation d'une femme endormie...

Quand tu me vois baiser tes bras,

Que tu poses nus sur tes draps,

Bien plus blancs que le linge même ;

Quand tu sens ma brûlante main

Se promener dessus ton sein,

Tu sens bien,

Cloris, que je t'aime.

Comme un dévot devers les cieux,

Mes yeux tournés devers tes yeux,

A genoux auprès de ta couche,

Pressé de mille ardents désirs,

Je laisse sans ouvrir ma bouche

Avec toi dormir mes plaisirs.

Le sommeil aise de t'avoir

Empêche tes yeux de me voir,

Et te retient dans son empire

Avec si peu de liberté,

Que ton esprit tout arrêté

Ne murmure ni ne respire.

La rose en rendant son odeur,

Le soleil donnant son ardeur,

Diane et le char qui la traîne,

Une Naïade dedans l'eau,

Et les Grâces dans un tableau,

Font plus de bruit que ton haleine.

Là je soupire auprès de toi,

Et considérant comme quoi

Ton œil si doucement repose,

Je m'écrie : Ô Ciel ! peux-tu bien

Tirer d'une si belle chose

Un si cruel mal que le mien!

Arrêté en septembre 1623, Théophile est conduit à la prison du Châtelet et y restera enfermé jusqu'à l'intervention de son ami des Barreaux, en 1625. Il y écrira notamment la "Lettre à son frère". Puis, libéré et banni, il trouve refugie à Chantilly, protégé par Henri II de Montmorency : il y écrira une suite de dix odes, la "Maison de Sylvie", dédiée à un rendez-vous de chasse, construit pour recevoir Henri IV, et dans lequel le poète trouva refuge et s'y laissa mourir. Un rendez-vous de chasse situé près de l’étang où Marie-Felice des Ursins, duchesse de Montmorency, chantée sous le nom de « Silvie », nymphe de la forêt, venait se reposer...

La maison de Sylvie par Théophile

Ode I

Pour laisser avant que mourir

Les traits vivants d’une peinture

Qui ne puisse jamais périr

Qu’en la perte de la nature,

Je passe de crayons dorés

Sur les lieux les plus révérés

Où la vertu se réfugie,

Et dont le port me fut ouvert

Pour mettre ma tête à couvert

Quand on brûla mon effigie.

Tout le monde a dit qu’Apollon

Favorise qui le réclame,

Et qu’avec l’eau de son vallon

Le savoir peut couler dans l’âme;

Mais j’étouffe ce vieil abus

Et bannis désormais Phébus

De la bouche de nos poètes:

Tous ses temples sont démolis

Et ses démons ensevelis

Dans des sépultures muettes.

Je ne consacre point mes vers

A ces idoles effacées

Qui n’ont été dans l’univers

Qu’un faux objet de nos pensées.

Ces fantômes n’ont plus de lieu:

Tel qu’on dit avoir été dieu

N’était pas seulement un homme

Le premier qui vit l’Eternel

Fut cet imprudent criminel

Qui mordit la fatale pomme.

Tous ces dieux de bronze et d’airain

N’ont jamais lancé le tonnerre,

C’est le dard du Dieu souverain

Qui créa le ciel et la terre.

Ah! que le céleste courroux

Etait bien embrasé sur nous

Lorsqu’il fit parler ces oracles,

Et que sans détourner nos pas

Il nous vit courir aux appas

De leurs pernicieux miracles.

Satan ne nous fait plus broncher

Dans de si dangereuses toiles;

Le Dieu que nous allons chercher

Loge plus haut que les étoiles.

Nulle divinité que lui

Ne me peut donner aujourd’hui

Cette flamme ou cette fumée

Dont nos entendements épris

S’efforcent à gagner le prix

Qui mérite la renommée.

Après lui je m’en vais louer

Une image de Dieu si belle

Que le Ciel me doit avouer

Du travail que je fais pour elle.

Car après ses sacrés autels

Qui devant leurs feux immortels

Font aussi prosterner les anges,

Nous pouvons sans impiété

Flatter une chaste beauté

Du doux encens de nos louanges.

Ainsi sous de modestes vœux

Mes vers promettent à Sylvie

Ce bruit charmeur que les neveux

Nomment une seconde vie.

Que si mes écrits méprisés

Ne peuvent voir autorisés

Les témoignages de sa gloire,

Ces eaux, ces rochers et ces bois

Prendront des âmes et des voix

Pour en conserver la mémoire.

Si quelques arbres renommés

D’une adoration profane

Ont été jadis animés

Des sombres regards de Diane,

Si les ruisseaux en murmurant

Allaient autrefois discourant

Au gré d’un faune ou d’une fée,

Et si la masse du rocher

Se laissa quelquefois toucher

Aux chansons que disait Orphée,

Quelle dureté peut avoir

L’objet que ma Princesse touche,

Qu’elle ne puisse le pourvoir

Tout aussitôt d’âme et de bouche?

Dans ses bâtiments orgueilleux,

Dans ses promenoirs merveilleux,

Quelle solidité de marbres

Ne pourront pénétrer ses yeux?

Quelles fontaines et quels arbres

Ne les estimeront des dieux?

Les plus durs chênes entrouverts

Bien plutôt de gré que de force,

Peindront pour elle de mes vers

Et leurs feuilles et leur écorce,

Et quand ils les auront gravés

Sur leurs fronts les plus relevés,

Je sais que les plus fiers orages

Ne leur oseront pas toucher,

Et pourront plutôt arracher

Leurs racines et leurs ombrages.

Je sais que ces miroirs flottants

Où l’objet change tant de place,

Pour elle devenus constants

Auront une fidèle glace,

Et sous un ornement si beau

La surface même de l’eau,

Nonobstant sa délicatesse,

Gardera sûrement encrés

Et mes caractères sacrés

Et les attraits de la Princesse.

Mais sa gloire n’a pas besoin

Que mon seul ouvrage en réponde;

Le ciel a déjà pris le soin

De la peindre par tout le monde:

Ses yeux sont peints dans le Soleil,

L’Aurore dans son teint vermeil

Voit ses autres beautés tracées,

Et rien n’éteindra ses vertus

Que les cieux ne soient abattus

Et les étoiles effacées.

Ode II

Un soir que les flots mariniers

Apprêtaient leur molle litière

Aux quatre rouges limoniers

Qui sont au joug de la lumière,

Je penchais mes yeux sur le bord

D’un lit où la Naïade dort

Et regardant pêcher Sylvie

Je voyais battre les poissons

A qui plus tôt perdrait la vie

En l’honneur de ses hameçons.

D’une main défendant le bruit

Et de l’autre jetant la line

Elle fait qu’abordant la nuit

Le jour plus bellement décline.

Le Soleil craignait d’éclairer

Et craignait de se retirer,

Les étoiles n’osaient paraître,

Les flots n’osaient s’entrepousser,

Le zéphyre n’osait passer,

L’herbe se retenait de croître.

Ses yeux jetaient un feu dans l’eau:

Ce feu choque l’eau sans la craindre,

Et l’eau trouve ce feu si beau

Qu’elle ne l’oserait éteindre.

Ces éléments si furieux

Pour le respect de ses beaux yeux

Interrompirent leur querelle,

Et de crainte de la fâcher

Se virent contraints de cacher

Leur inimitié naturelle.

Les Tritons en la regardant

A travers leurs vitres liquides,

D’abord à cet objet ardent

Sentent qu’ils ne sont plus humides,

Et par étonnement soudain

Chacun d’eux dans un corps de daim

Cache sa forme dépouillée,

S’étonne de se voir cornu,

Et comment le poil est venu

Dessus son écaille mouillée.

Soupirant du cruel affront

Qui de dieux les a fait des bêtes

Et sous les cornes de leur front

A courbé leurs honteuses têtes,

Ils ont abandonné les eaux,

Et dans la rive où les rameaux

Leur ont fait un logis si sombre,

Promenant leurs yeux ébahis,

N’osent plus fier que leur ombre

A l’étang qui les a trahis.

On dit que la sœur du Soleil

Eut ce pouvoir sur la nature

Lorsque d’un changement pareil

Actéon quitta sa figure.

Ce que fit sa divine main

Pour punir dans un corps humain

Sa curiosité profane,

S’est fait ici contre les dieux

Qui n’avaient approché leurs yeux

Que des yeux de notre Diane.

Ces daims que la honte et la peur

Chassent des murs et des allées,

Maudissent le destin trompeur

Des frontières qu’il leur a volées.

Leur cœur privé d’humidité

Ne peut qu’avec timidité

Voir le ciel ni fouler la terre

Où Sylvie en ses promenoirs

Jette l’éclat de ses yeux noirs

Qui leur font encore la guerre.

Ils s’estiment heureux pourtant

De prendre l’air qu’elle respire,

Leur destin n’est que trop content

De voir le jour sous son empire.

La Princesse qui les charma

Alors qu’elle les transforma

Les fit être blancs comme neige,

Et pour consoler leur douleur

Ils reçurent le privilège

De porter toujours sa couleur.

Lorsqu’à petits flocons liés

La neige fraîchement venue

Sur de grands tapis déliés

Epanche l’amas de la nue,

Lorsque sur le chemin des cieux

Ses grains serrés et gracieux

N’ont trouvé ni vent ni tonnerre,

Et que sur les premiers coupeaux,

Loin des hommes et des troupeaux,

Ils ont peint les bois et la terre,

Quelque vigueur que nous ayons

Contre les esclaves qu’elle darde,

Ils nous blessent, et leurs rayons

Eblouissent qui les regarde.

Tel dedans ce parc ombrageux

Eclate le troupeau neigeux,

Et dans ses vêtements modestes,

Où le front de Sylvie est peint,

Fait briller l’éclat de son teint

A l’envi des neiges célestes.

En la saison que le Soleil,

Vaincu du froid et de l’orage,

Laisse tant d’heures au sommeil

Et si peu de temps à l’ouvrage,

La neige, voyant que ces daims

La foulent avec des dédains,

S’irrite de leurs bonds superbes

Et pour affamer ce troupeau,

Par dépit sous un froid manteau

Cache et transit toutes les herbes.

Mais le parc pour ses nourrissons

Tient assez de crèches couvertes

Que la neige ni les glaçons

Ne trouveront jamais ouvertes.

Là le plus rigoureux hiver

Ne les saurait jamais priver

Ni de loge ni de pâture:

Ils y trouvent toujours du vert

Qu’un peu de soin met à couvert

Des outrages de la nature.

Là les faisans et les perdrix

Y fournissent leurs compagnies

Mieux que les Halles de Paris

Ne les sauraient avoir fournies.

Avec elles voit-on manger

Ce que l’air le plus étranger

Nous peut faire venir de rare,

Des oiseaux venus de si loin

Qu’on y voit imiter le soin

D’un grand Roi qui n’est pas avare.

Les animaux les moins privés

Aussi bien que les moins sauvages,

Sont également captivés

Dans ces bois et dans ces rivages.

Le maître d’un lieu si plaisant

De l’hiver le plus malfaisant

Défie toutes les malices:

A l’abondance de son bien

Les éléments ne trouvent rien

Pour lui retrancher ses délices.

Elégie à une Dame

Si votre doux accueil n’eût consolé ma peine,

Mon âme languissait, je n’avais plus de veine,

Ma fureur était morte et mes esprits, couverts

D’une tristesse sombre, avaient quitté les vers.

Ce métier est pénible, et notre sainte étude

Ne connaît que mépris, ne sent qu’ingratitude:

Qui de notre exercice aime le doux souci,

Il hait sa renommée et sa fortune aussi.

Le savoir est honteux depuis que l’ignorance

A versé son venin dans le sein de la France.

Aujourd’hui l’injustice a vaincu la raison,

Les bonnes qualités ne sont plus de saison,

La vertu n’eut jamais un siècle plus barbare,

Et jamais le bon sens ne se trouva si rare.

Celui qui dans les cœurs met le mal ou le bien,

Laisse faire au destin sans se mêler de rien.

Non pas que ce grand Dieu qui donne l’âme au monde,

Ne trouve à son plaisir la nature féconde,

Et que son intelligence encore à pleines mains

Ne verse ses faveurs dans les esprits humains:

Parmi tant de fuseaux la Parque en sait retordre

Où la contagion du vice n’a su mordre,

Et le Ciel en fait naître encore infinité

Qui retiennent beaucoup de la divinité,

Des bons entendements qui sans cesse travaillent

Contre l’erreur du peuple et jamais ne défaillent,

Et qui d’un sentiment hardi, grave et profond,

Vivent tout autrement que les autres ne font.

Mais leur divin génie est forcé de se feindre

Et les rend malheureux s’il ne se peut contraindre.

La coutume et le nombre autorise les sots:

Il faut aimer la Cour, rire des mauvais mots,

Accoster un brutal, lui plaire, en faire estime.

Lorsque cela m’advient, je pense faire un crime;

J’en suis tout transporté, le cœur me bat au sein,

Je ne crois plus avoir l’entendement bien sain,

Et pour m’être souillé de cet abord funeste,

Je crois longtemps après que mon âme a la peste.

Cependant il faut vivre en ce commun malheur,

Laisser à part esprit, franchise et valeur,

Rompre son naturel, emprisonner son âme,

Et perdre tout plaisir pour acquérir du blâme.

L’ignorant qui me juge un fantasque rêveur,

Me demandant des vers croit me faire faveur,

Blâme ce qu’il n’entend, et son âme étourdie

Pense que mon savoir me vient de maladie.

Mais vous à qui le Ciel de son plus doux flambeau

Inspira dans le sein tout ce qu’il a de beau,

Vous n’avez point l’erreur qui trouble ces infâmes,

Ni l’obscure fureur de ces brutales âmes;

Car l’esprit plus subtil, en ses plus rares vers,

N’a point de mouvements qui ne vous soient ouverts.

Vous avez un génie à voir dans les courages,

Et qui connaît assez mon âme et mes ouvrages.

Or, bien que la façon de mes nouveaux écrits

Diffère du travail des plus fameux esprits,

Et qu’ils ne suivent point la trace accoutumée,

Par où nos écrivains cherchent la renommée,

J’ose pourtant prétendre à quelque peu de bruit,

Et crois que mon espoir ne sera point sans fruit.

Vous me l’avez promis, et sur cette promesse

Je fausse ma promesse aux vierges de Permesse.

Je ne veux réclamer ni Muses, ni Phébus,

Grâce à Dieu, bien guéri de ce grossier abus,

Pour façonner un vers que tout le monde estime,

Votre contentement est ma dernière lime:

Vous entendez le poids, le sens, la liaison,

Et n’avez en jugeant pour but que la raison.

Aussi mon sentiment à votre aveu se range,

Et ne reçoit d’autrui ni blâme ni louange.

Imite qui voudra les merveilles d’autrui;

Malherbe a très bien fait, mais il a fait pour lui;

Mille petits voleurs l’écorchent tout en vie;

Quant à moi, ces larcins ne me font point d’envie.

J’approuve que chacun écrive à sa façon,

J’aime sa renommée et non pas sa leçon.

Ces esprits mendiants, d’une veine infertile,

Prennent à tous propos ou sa rime ou son style;

Et de tant d’ornements qu’on trouve en lui si beaux,

Joignent l’or et la soie à de vilains lambeaux,

Pour paraître aujourd’hui d’aussi mauvaise grâce

Que parut autrefois la corneille d’Horace:

Ils travaillent un mois à chercher comme à fils

Pourra s’apparier la rime de Memphis.

Ce Liban, ce Turban, et ces rivières mornes,

Ont souvent de la peine à retrouver leurs bornes.

Cet effort tient leurs sens dans la confusion,

Et n’ont jamais un rais de bonne vision.

J’en connais qui ne font des vers qu’à la moderne,

Qui cherchent à midi Phébus à la lanterne,

Grattent tant le français qu’ils le déchirent tout,

Blâmant tout ce qui n’est facile qu’à leur goût,

Sont un mois à connaître, en tâtant la parole,

Lorsque l’accent est rude ou que la rime est molle;

Veulent persuader que ce qu’ils font est beau,

Et que leur renommée est franche du tombeau,

Sans autre fondement sinon que tout leur âge

S’est laissé consommer en un petit ouvrage;

Que leurs vers dureront au monde précieux,

Parce qu’en les faisant il sont devenus vieux:

De même l’araignée en filant son ordure,

Use toute sa vie et ne fait rien qui dure.

Mais cet autre poète est bien plein de ferveur,

Il est blême, transi, solitaire, rêveur,

La barbe mal peignée, un oeil branlant et cave,

Un front tout renfrogné, tout le visage hâve,

Ahane dans son lit, et marmotte tout seul

Comme un esprit qu’on oit parler dans un linceul;

Grimace par la rue et stupide retarde

Ses yeux sur un objet sans voir ce qu’il regarde.

Mais déjà ce discours m’a porté trop avant,

Je suis bien près du port, ma voile a trop de vent;

D’une insensible ardeur peu à peu je m’élève,

Commençant un discours que jamais je n’achève.

Je ne veux point unir le fil de mon sujet,

Diversement je laisse et reprends mon objet,

Mon âme imaginant n’a point la patience

De bien polir les vers et ranger la science:

La règle me déplaît, j’écris confusément;

Un bon esprit ne fait rien qu’aisément.

Autrefois, quand mes vers ont animé la scène,

L’ordre où j’étais contraint m’a bien fait de la peine.

Ce travail importun m’a longtemps martyré,

Mais enfin, grâce aux dieux, je m’en suis retiré.

Peu sans faire naufrage et sans perdre leur Ourse,

Se sont aventurés à cette longue course.

Il y faut par miracle être fol sagement,

Confondre la mémoire avec le jugement,

Imaginer beaucoup et d’une source pleine

Puiser toujours des vers dans une même veine:

Le dessein se dissipe, on change de propos

Quand le style a goûté tant soit peu le repos.

Donnant à tels efforts ma première furie

Jamais ma veine encor ne s’y trouva tarie.

Mais il me faut résoudre à ne la plus presser:

Elle m’a bien servi, je la veux caresser,

Lui donner du relâche, entretenir la flamme

Qui de sa jeune ardeur m’échauffe encore l’âme.

Je veux faire des vers qui ne soient pas contraints,

Promener mon esprit par de petits desseins,

Chercher des lieux secrets où rien ne me déplaise,

Méditer à loisir, rêver tout à mon aise,

Employer tout une heure à me mirer dans l’eau,

Ouïr comme en songeant la course d’un ruisseau,

Ecrire dans les bois, m’interrompre, me taire,

Composer un quatrain sans songer à le faire.

Après m’être égayé par cette douce erreur,

Je veux qu’un grand dessein réchauffe ma fureur,

Qu’un œuvre de dix ans me tienne à la contrainte

De quelque beau poème où vous serez dépeinte.

Là, si mes volontés ne manquent de pouvoir,

J’aurai bien de la peine en ce plaisant devoir.

En si haute entreprise où mon esprit s’engage,

Il faudrait inventer quelque nouveau langage,

Prendre un esprit nouveau, penser et dire mieux

Que n’ont jamais pensé les hommes et les dieux.

Si je parviens au but où mon dessein m’appelle,

Mes vers se moqueront des ouvrages d’Apelle;

Qu’Hélène ressuscite, elle aussi rougira

Partout où votre nom dans mon ouvrage ira.

Tandis que je remets mon esprit à l’école,

Obligé dès longtemps à vous tenir parole,

Voici de mes écrits ce que mon souvenir,

Désireux de vous plaire, en a pu retenir.

Lettre de Théophile à son frère

Mon frère, mon dernier appui,

Toi seul dont le secours me dure

Et toi qui seul trouves aujourd’hui

Mon adversité longue et dure,

Ami ferme, ardent, généreux,

Que mon sort le plus malheureux

Pique d’aventure à le suivre,

Achève de me secourir:

Il faudra qu’on me laisse vivre

Après m’avoir fait tant mourir.

Quand les dangers où Dieu m’a mis

Verront mon espérance morte,

Quand mes juges et mes amis

T’auront tous refusé la porte,

Quand tu seras las de prier,

Quand tu seras las de crier,

Ayant bien balancé ma tête

Entre mon salut et ma mort,

Il faut enfin que la tempête

M’ouvre le sépulcre ou le port.

Mais l’heure, qui la peut savoir!

Nos malheurs ont certaines courses

Et des flots dont on ne peut voir

Ni les limites ni les sources.

Dieu seul connaît ce changement;

Car l’esprit ni le jugement

Dont nous a pourvus la nature,

Quoique l’on veuille présumer

N’entend non plus notre aventure

Que le secret flux de la mer.

Je sais bien que tous les vivants,

Eussent-ils juré ma ruine,

N’aideront point mes poursuivants

Malgré la volonté divine.

Tous leurs efforts sans son aveu

Ne sauraient m’ôter un cheveu.

Si le Ciel ne les autorise

Ils nous menacent seulement;

Eux ni nous de leur entreprise

Ne savons pas l’événement.

Cependant je suis abattu,

Mon courage se laisse mordre,

Et d’heure en heure ma vertu

Laisse tous mes sens en désordre.

La raison avec ses discours

Au lieu de me donner secours

Est importune à ma faiblesse,

Et les pointes de la douleur,

Même alors que rien ne me blesse,

Me changent et voix et couleur.

Mon sens noirci d’un long effroi

Ne se plaît qu’en ce qui l’attriste,

Et le seul désespoir chez moi

Ne trouve rien qui lui résiste.

La nuit mon somme interrompu,

Tiré d’un sang tout corrompu,

Me met tant de frayeurs dans l’âme

Que je n’ose bouger mes bras

De peur de trouver de la flamme

Et des serpents parmi mes draps.

Au matin mon premier objet

C’est la colère insatiable

Et le long et cruel projet

Dont m’attaquent les fils du Diable;

Et peut-être ces noirs Lutins

Que la haine de mes destins

A trouvé si prompts à me nuire,

Vaincus par des démons meilleurs,

Perdent le soin de me détruire

Et soufflent leur tempête ailleurs.

Peut-être, comme les voleurs

Sont quelquefois lassés de crimes,

Les ministres de mes malheurs

Sont las de déchiffrer mes rimes;

Quelque reste d’humanité,

Voyant l’injuste impunité

Dont on flatte la calomnie,

Peut-être leur bat dans le sein

Et s’oppose à leur félonie

Dans un si barbare dessein.

Mais quand il faudrait que le Ciel

Mêlât sa foudre à leur bruine,

Et qu’ils auraient autant de fiel

Qu’il leur en faut pour ma ruine,

Attendant ce fatal succès

Pourquoi tant de fiévreux accès

Me feront-ils pâlir la face,

Et si souvent hors de propos,

Avecque des sueurs de glace,

Me troubleront-ils le repos ?

Quoique l’implacable courroux

D’une si puissante partie

Fasse gronder trente verrous

Contre l’espoir de ma sortie,

Et que ton ardente amitié

Par tous les soins de la pitié

Que te peut fournir la nature

Te rende en vain si diligent

Et ne donne qu’à l’aventure

Tes pas, tes écrits et ton argent,

J’espère toutefois au Ciel:

Il fit que ce troupeau farouche

Tout prêt à dévorer Daniel

Ne trouva ni griffe ni bouche.

C’est le même qui fit jadis

Descendre un air de Paradis

Dans l’air brûlant de la fournaise

Où les saints parmi les chaleurs

Ne sentirent non plus la braise

Que s’ils eussent foulé des fleurs.

Mon Dieu, mon souverain recours

Peut s’opposer à mes misères,

Car ses bras ne sont pas plus courts

Qu’ils étaient au temps de nos pères.

Pour être si prêt à mourir

Dieu ne me peut pas moins guérir:

C’est des afflictions extrêmes

Qu’il tire la prospérité,

Comme les fortunes suprêmes

Souvent le trouvent irrité.

Tel de qui l’orgueilleux destin

Brave la misère et l’envie,

N’a peut-être plus qu’un matin

Ni de volupté ni de vie.

La Fortune qui n’a point d’yeux,

Devant tous les flambeaux des cieux

Nous peut porter dans une fosse;

Elle va haut, mais que sait-on

S’il fait plus sûr dans son carrosse

Que dans celui de Phaéton?

Le plus brave de tous les rois

Dressant un appareil de guerre

Qui devait imposer des lois

A tous les peuples de la terre,

Entre les bras de ses sujets,

Assuré de tous les objets

Comme de ses meilleurs gardes,

Se vit frapper mortellement

D’un coup à qui cent hallebardes

Prenaient garde inutilement.

En quelle plage des mortels

Ne peut le vent crever la terre?

En quel palais et quels autels

Ne se peut glisser le tonnerre?

Quels vaisseaux et quels matelots

Sont toujours assurés des flots?

Quelquefois des villes entières

Par un horrible changement

Ont rencontré leurs cimetières

En la place du fondement.

Le sort qui va toujours de nuit,

Enivré d’orgueil et de joie,

Quoiqu’il soit sagement conduit

Garde malaisément sa voie.

Ah! que les souverains décrets

Ont toujours demeuré secrets

A la subtilité de l’homme!

Dieu seul connaît l’état humain:

Il sait ce qu’aujourd’hui nous sommes,

Et ce que nous serons demain.

Or selon l’ordinaire cours

Qu’il fait observer à nature,

L’astre qui préside à mes jours

S’en va changer mon aventure.

Mes yeux sont épuisés de pleurs,

Mes esprits, usés des malheurs,

Vivent d’un sang gelé de craintes.

La nuit trouve enfin la clarté,

Et l’excès de tant de contraintes

Me présage ma liberté.

Quelque lac qui me soit tendu

Par de si subtils adversaires,

Encore n’ai-je point perdu

L’espérance de voir Boussères;

Encore un coup le dieu du jour

Tout devant moi fera sa cour

Aux rives de notre héritage,

Et je verrai ses cheveux blonds

Du même or qui luit sur le Tage

Dorer l’argent de nos sablons.

Je verrai ces bois verdissants

Où nos îles et l’herbe fraîche

Servent aux troupeaux mugissants

Et de promenoir et de crèche;

L’Aurore y trouve à son retour

L’herbe qu’ils ont mangé le jour;

Je verrai l’eau qui les abreuve

Et j’orrai plaindre les graviers

Et répartir l’écho du fleuve

Aux injures des mariniers.

Le pêcheur en se morfondant

Passe la nuit dans ce rivage

Qu’il croît être plus abondant

Que les bords de la mer sauvage;

Il vend si peu ce qu’il a pris

Qu’un teston est souvent le prix

Dont il laisse vider sa nasse,

Et la quantité du poisson

Déchire parfois la tirasse

Et n’en paye pas la façon.

S’il plaît à la bonté des cieux

Encore une fois à ma vie

Je paîtrai ma dent et mes yeux

Du rouge éclat de la pavie;

Encore ce brugnon muscat

Dont le pourpre est plus délicat

Que le teint uni de Caliste,

Me fera d’un oeil ménager

Etudier dessus la piste

Qui me l’est venu ravager.

Je cueillerai ces abricots,

Les fraises à couleur de flammes

Où nos bergers font des écots

Qui seraient ici bons aux dames,

Et ces figues et ces melons

Dont la bouche des aquilons

N’a jamais su baiser l’écorce,

Et ces jaunes muscats si chers

Que jamais la grêle ne force

Dans l’asile de nos rochers.

Je verrai sur nos grenadiers

Leurs rouges pommes entrouvertes,

Où le ciel comme à ses lauriers

Garde toujours des feuilles vertes;

Je verrai ce touffu jasmin

Qui fait ombre à tout le chemin

D’une assez spacieuse allée,

Et la parfume d’une fleur

Qui conserve dans la gelée

Son odorat et sa couleur.

Je reverrai fleurir nos prés,

Je leur verrai couper les herbes;

Je verrai quelque temps après

Le paysan couché sur les gerbes;

Et comme ce climat divin

Nous est très libéral de vin,

Après avoir rempli la grange

Je verrai du matin au soir

Comme les flots de la vendange

Ecumeront dans le pressoir.

Là d’un esprit laborieux

L’infatigable Bellegarde,

De la voix, des mains et des yeux

A tout le revenu prend garde.

Il connaît d’un exact soin

Ce que les prés rendent de foin,

Ce que nos troupeaux ont de laines,

Et sait mieux que les vieux paysans

Ce que la montagne et la plaine

Nous peuvent donner tous les ans.

Nous cueillerons tout à moitié

Comme nous avons fait encore,

Ignorants de l’inimitié

Dont une race se dévore;

Et frères et sœurs et neveux,

De mêmes soins, de mêmes vœux

Flattant une si douce terre,

Nous y trouverons trop de quoi,

Y dût l’orage de la guerre

Ramener le canon du Roi.

Si je passais dans ce loisir

Encore autant que j’ai de vie,

Le comble d’un si cher plaisir

Bornerait tout mon envie.

Il faut qu’un jour ma liberté

Se lâche en cette volupté;

Je n’ai plus de regret au Louvre.

Ayant vécu dans ces douceurs,

Que la même terre me couvre

Qui couvre mes prédécesseurs.

Ce sont les droits que mon pays

A mérités de ma naissance,

Et mon sort les aurait trahis

Si la mort m’arrivait en France.

Non, non, quelque cruel complot

Qui de la Garonne et du Lot

Veuille éloigner ma sépulture,

Je ne dois point en autre lieu

Rendre mon corps à la nature,

Ni résigner mon âme à Dieu.

L’espérance ne confond point;

Mes maux ont trop de véhémence,

Mes travaux sont au dernier point,

Il faut que mon repos commence.

Quelle vengeance n’a point pris

Le plus fier de tous ces esprits

Qui s’irritent de ma constance!

Ils m’ont vu lâchement soumis

Contrefaire une repentance

De ce que je n’ai point commis.

Ah! que les cris d’un innocent,

Quelques longs maux qui les exercent,

Trouvent malaisément l’accent

Dont ces âmes de fer se percent!

Leur rage dure un an sur moi

Sans trouver ni raison ni loi

Qui l’apaise ou qui lui résiste;

Le plus juste et le plus chrétien

Croit que sa charité m’assiste

Si sa haine ne me fait rien.

L’énorme suite de malheurs!

Dois-je donc aux races meurtrières

Tant de fièvres et tant de pleurs,

Tant de respects, tant de prières,

Pour passer mes nuits sans sommeil,

Sans feu, sans air et sans Soleil,

Et pour mordre ici les murailles?

N’ai-je encore souffert qu’en vain?

Me dois-je arracher les entrailles

Pour soûler leur dernière faim?

Parjures infracteurs des lois,

Corrupteurs des plus belles âmes,

Effroyables meurtriers des rois,

Ouvriers de couteaux et de flammes,

Pâles prophètes de tombeaux,

Fantômes, loup-garoux, corbeaux,

Horrible et venimeuse engeance:

Malgré vous, race des enfers,

A la fin j’aurai la vengeance

De l’injuste affront de mes fers.

Derechef, mon dernier appui,

Toi seul dont le secours me dure

Et qui seul trouves aujourd’hui

Mon adversité longue et dure,

Rare frère, ami généreux,

Que mon sort le plus malheureux

Pique davantage à le suivre,

Achève de me secourir:

Il faudra qu’on me laisse vivre

Après m’avoir fait tant mourir.

Les Nautonniers (Entrée de Ballet)

LES Amours plus mignards à nos rames se lient ;

Les Tritons à l'envi nous viennent caresser;

Les vents sont modérés, les vagues s'humilient

Par tous les lieux de l'onde où nous voulons passer.

Avec notre dessein va le cours des étoiles;

L'orage ne fait point blêmir nos matelots ;

Et jamais alcyon sans regarder nos voiles

Ne commit sa nichée à la merci des flots.

Notre Océan est doux comme les eaux d'Euphrate;

Le Pactole, le Tage, est moins riche que lui ;

Ici, jamais rocher ne craignit le pirate.

Ni d'un calme trop long ne ressentit l'ennui.

Sous un climat heureux, loin du bruit du tonnerre,

Nous passons a loisir nos jours délicieux.

Et, la, jamais notre œil ne désira la terre.

Ni sans quelque dédain ne regarda les cieux.

Agréables beautés, pour qui l'amour soupire.

Eprouvez avec nous un si joyeux destin,

Et nous dirons partout qu'un si rare navire

Ne fut jamais chargé d'un si rare butin.

Apollon Champion

MOI de qui les rayons font les traits du tonnerre

Et de qui l'univers adore les autels,

Moi dont les plus grands dieux redouteraient la guerre,

Puis-je, sans déshonneur, me prendre à des mortels ?

J'attaque malgré moi leur orgueilleuse envie ;

Leur audace a vaincu ma nature et le sort;

Car ma vertu, qui n'est que de donner la vie.

Est aujourd'hui forcée à leur donner la mort.

J'affranchis mes autels de ces fâcheux obstacles,

Et, foulant ces brigands que mes traits vont punir.

Chacun dorénavant viendra vers mes oracles,

Et préviendra le mal qui lui peut advenir.

C'est moi qui, pénétrant la dureté des arbres,

Arrache de leur cœur une savante voix.

Qui fais taire les vents, qui fais parler les marbres.

Et qui trace au destin la conduite des rois.

C'est moi dont la chaleur donne la vie aux roses

Et fait ressusciter les fruits ensevelis;

Je donne la durée et la couleur aux choses.

Et fais vivre l'éclat de la blancheur des lis.

Si peu que je m'absente, un manteau de ténèbres

Tient d'une froide horreur ciel et terre couverts;

Les vergers les plus beaux sont des objets funèbres ;

Et quand mon œil est clos, tout meurt en l'univers.

La pénitence de Théophile

Aujourd’hui que les courtisans,

Les bourgeois et les artisans,

Et les peuples de la campagne,

Pour noyer les soins du trépas

Passent les excès d’Allemagne

Dans leur voluptueux repas,

Que le jeu, la danse et l’amour

Occupent la nuit et le jour

Des enfants de la douce vie,

Que le cœur le plus débauché

Contente la plus molle envie

Que lui fournisse le péché,

Que les plus modestes désirs

Ne respirent que les plaisirs,

Que les luths par toute la terre

Ont fait taire les pistolets,

Et cacher les dieux de la guerre

Dans la machine des ballets,

Mon jeu, ma danse et mon festin

Se font avec saint Augustin,

Dont l’aimable et sainte lecture

Est ici mon contrepoison

En la misérable aventure

Des longs ennuis de ma prison.

Celui qui d’un pieux devoir

Employa l’absolu pouvoir

A borner ici mon étude,

L’envoya pour m’entretenir

Dans cette étroite solitude

Dont il voulut me retenir.

Parmi le céleste entretien

D’un si beau livre et si chrétien,

Je me mêle à la voix des anges,

Et transporté de cet honneur,

Mon esprit donne des louanges

A qui m’a causé ce bonheur.

Je vois dans ces divins écrits

Que l’orgueil des plus grands esprits

Ne sert au sien que de trophée,

Et que la sotte Antiquité

Soupire et languit étouffée

Sous le joug de la vérité.

Tous ces démons du temps passé

Dont il a vivement tracé

Les larcins et les adultères,

Sont moins que fantômes de nuit

Devant les glorieux mystères

Du grand Soleil qui nous reluit.

Tous ces grands temples si vantés

Dont tant de siècles enchantés

Ont suivi les fameux oracles,

N’ont plus de renom ni de lieu,

Et désormais tous les miracles

Se font en la Cité de Dieu.

Grande lumière de la foi,

Qui me donnez si bien de quoi

Me consoler dans les ténèbres,

Mon désespoir le plus mordant

Et mes soucis les plus funèbres

Se calment en te regardant.

Je ne te puis lire si peu

Qu’aussitôt un céleste feu

Ne me perce au profond de l’âme,

Et que mes sens faits plus chrétiens

Ne gardent beaucoup de la flamme

Que me font éclater les tiens.

Je maudis mes jours débauchés,

Et dans l’horreur de mes péchés,

Bénissant mille fois l’orage

Qui m’en donne le repentir,

Je trouve encore en mon courage

Quelque espoir de me garantir.

Cet espoir prend à son secours

Le souvenir de tant de jours

Dont la jeune et grande licence

Eut besoin des confessions

Qui cherchèrent de l’innocence

Pour tes premières actions.

Grand Saint, pardonne à ce captif

Qui d’un emprunt lâche et furtif,

Porte ici ton divin exemple:

Pressé d’un accident mortel

J’entre tout sanglant dans le temple

Et me sers du droit de l’autel.

Alors que mes yeux indiscrets

Ont trop percé dans tes secrets,

Jésus m’a mis dans la pensée

Qu’il se fit ouvrir le côté,

Et que sa veine fut percée

Pour laver notre iniquité.

Esprit heureux, puisqu’aujourd’hui

Tu contemples avecque lui

Les félicités éternelles,

Et que tu me vois empêché

Des affections criminelles

De l’objet mortel du péché,

Jette un peu l’oeil sur ma prison,

Et portant de ton oraison

La faiblesse de ma prière,

Gagne pour moi son amitié,

Et me rends la digne matière

Des mouvements de sa pitié.

Je confesse que justement

Un si rude et si long tourment

Voit tarder sa miséricorde,

Mais ni ma plume ni ma voix

N’ont jamais rien fait que n’accorde

La douceur des humaines lois.

Et puisque Dieu m’a tant aimé

Que d’avoir ici renfermé

Les pauvres Muses étonnées

Sous les ailes du Parlement,

Les méchants perdront leurs journées

A me creuser le monument.

Augustin, ouvre ici tes yeux:

Je proteste devant les Cieux,

La main dans les feuillets du livre

Où tu m’as attaché les sens,

Qu’il faut pour m’empêcher de vivre

Faire mourir les innocents.

François de Boisrobert (1592-1662)