- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- Welty

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Heller - Toole

- Naipaul

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

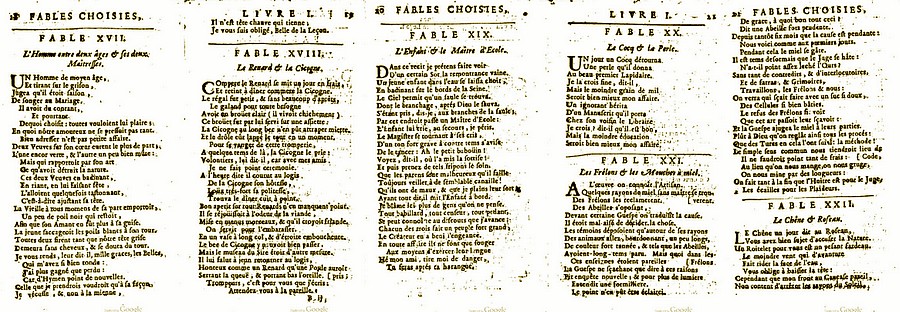

Jean de La Fontaine (1621-1695), "Fables" (1668-1678) - Mme de La Sablière (1640-193) - François Bernier (1620-1688) - Marie-Anne Mancini (1649-1714), duchesse de Bouillon - ...

Last update 10/10/2021

"Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi

Me fasse peur ni me soucie?

Un boeuf est plus puissant que toi :

Je le mène à ma fantaisie."

La poésie, écrira La Fontaine, doit nous laisser "dans les plus beaux sujets quelque chose à penser". Quelque chose à penser? De l'œuvre de La Fontaine, on n'a retenu que les" Fables", le Monde n'a retenu que ses Fables, mais des Fables uniques en leur genre et de plus en plus reléguées dans quelque coin obscur de notre culture, et, secondairement, les Contes, où se donne toute sa verve libertine.

"La fable n'était chez La Fontaine que la forme préférée d'un génie bien plus vaste que ce genre de poésie", écrira Sainte-Beuve. La nature humaine y est exposée telle qu'elle est observée, et toujours observable, condensée dans sa forme en une minuscule histoire, un chef d'oeuvre de psychologie dont la leçon de morale, au bout du compte, n'est qu'un des aspects, - "la raison du plus fort est toujours la meilleure", "Apprenez que tout flatteur Vit aux dépens de celui qui j'écoute", "rien ne sert de courir, il faut partir à point", "qu'entre nos ennemis Les plus à craindre sont souvent les plus petits" -, tant certaines évocations sont inoubliables, - "Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe", "L'onde était transparente ainsi qu'aux plus beaux jours".

Un La Fontaine qui a pratiqué par ailleurs tous les genres, on l'oublie souvent, le théâtre, le récit en prose, le récit de voyage sous forme épistolaire (Voyage en Limousin) et la narration romanesque (Psyché), et la poésie, tant dans le registre héroïque (Adonis) qu'élégiaque ou galant, tant dans les petits poèmes mondains de circonstance que dans les poèmes religieux, la poésie didactique (Poème du Quinquina, 1682) ou encore dans le discours en vers (Discours à Mme de La Sablière). Dans ce dernier Discours, La Fontaine conteste Descartes et la théorie des animaux-machines, "Nul sentiment, point d'âme; en elle tout est corps", et imagine par la suite une échelle continue des êtres. Non seulement, en artiste, il attribue aux bêtes un caractère en harmonie avec leur aspect physique, mais il ne décrit pas, il évoque, d'un trait suggestif, extraordinaire, - "le héron au long bec emmanché d'un long cou", " un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras", " Dame belette au long corsage" -.

Il réussit ainsi à concevoir un monde animal représentatif de la société de ces êtres humains qu'il observe depuis des décennies. Le mépris de ses sujets par le Lion-Roi, le Loup et le Renard-courtisans, les rats, grenouilles et fourmis - bourgeois des villes s'affairant pour tirer leur épingle d'un jeu truqué par avance. Car c'est bien de l'être humain dont nous parle Jean de La Fontaine, avec le même regard pessimiste que Molière ou La Bruyère, et ce pessimisme constant interroge sur notre humanité aujourd'hui comme hier...

"Les propriétés des animaux et leurs divers caractères y sont exprimés ; par conséquent les nôtres aussi, puisque nous sommes l’abrégé de ce qu’il y a de bon et de mauvais dans les créatures irraisonnables. Quand Prométhée voulut former l’homme, il prit la qualité dominante de chaque bête : de ces pièces si différentes il composa notre espèce ; il fit cet ouvrage qu’on appelle « le petit monde ». Ainsi ces fables sont un tableau où chacun de nous se trouve dépeint. Ce qu’elles nous représentent confirme les personnes d’âge avancé dans les connaissances que l’usage leur a données, et apprend aux enfants ce qu’il faut qu’ils sachent. Comme ces derniers sont nouveaux venus dans le monde, ils n’en connaissent pas encore les habitants, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. On ne les doit laisser dans cette ignorance que le moins qu’on peut ; il leur faut apprendre ce que c’est qu’un lion, un renard, ainsi du reste ; et pourquoi l’on compare quelquefois un homme à ce renard ou à ce lion. C’est à quoi les fables travaillent ; les premières notions de ces choses proviennent d’elles...." (Préface)

Quant aux paysages, La Fontaine procède de même et sait tenir dans le cadre étroit de sa fable, toute la terre, tout le ciel, mais aussi un clair ruisseau, des bois, un chemin qui monte, des sensations, toute une ébauche poétique que nous achevons par notre lecture : "A l'heure de l'affût, soit lorsque la lumière Précipite ses traits dans l'humide séjour; Soit lorsque le soleil rentre dans sa carrière. Et que, n'étant plus nuit, il n'est pas encor jour." (Les Lapins.) "J'ai passé plus avant, écrira-t-il, les arbres et les plantes Sont devenus chez moi créatures parlantes" (Contre ceux qui ont le goût difficile)...

Mais le fabuliste s'enferme lui-même dans sa propre fable, ne pouvant échapper à l'absolutisme ambiant qui impose à toute existence sa condition de vie. Les Fables sont écrites par un auteur qui connaît parfaitement son siècle et les moeurs de son siècle. Etre sociable, dans ce XVIIe siècle, mais au fond quelque soit le siècle, c'est prendre place dans un système de soumission à des lois communes, mais plus encore dans un vaste et précis ensemble de subordination des êtres humains, les uns par rapport aux autres. Selon le rang que l'on occupe, la condition de vie et le caractère vont différer : "Les obsèques de la Lionne" ou "Les animaux malades de la peste" traduisent parfaitement la comédie de l'étiquette et de la majesté à laquelle se soumettent tous les êtres humains confrontés à un pouvoir officialisé ou non, et, quelque part, aujourd'hui comme hier...

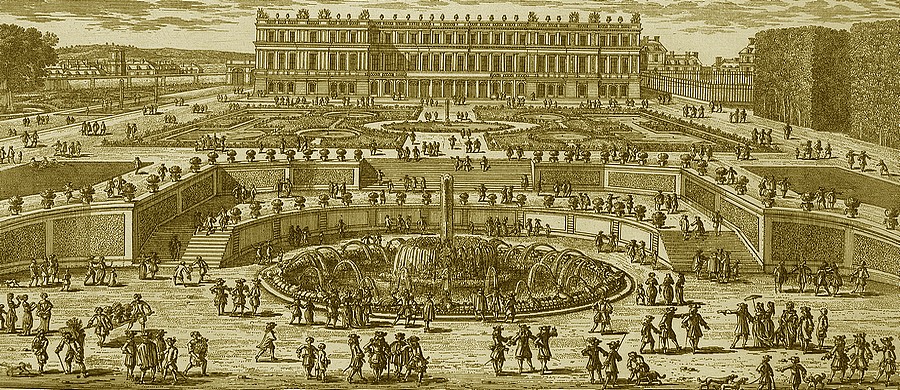

Mais ces fables sont aussi écrites au moment où Louis XIV, revendiquant sa part de la succession d'Espagne, s'empare de la Franche-Comté et se heurte à la Triple Alliance des Hollandais, Anglais et Suédois, qui lui imposent leur médiation, la fameuse Paix d'Aix-la-Chapelle, en 1668). Louis XIV va donc s'évertuer à détruire cette alliance pour isoler la Hollande, qu'il envahit en 1672. Dès 1673, Guillaume d'Orange parvient à former une nouvelle coalition qui obtint la paix de Nimègue (1678). Et l'on voit, notamment dans la dernière partie des "Fables", un La Fontaine soutien de la cause royale dont "La Ligue des Rats" est un exemple frappant...

A ne vivre que sous protection, que par dédicaces hyperboliques et flatteries sans mesure, tout le paradoxe de l'humaine nature... Au fond, plus simplement, en étant terre à terre, la morale de la fable est éminemment pratique, il s'agit de bien connaître les données naturelles de ce singulier personnage qu'est l'être humain en société et d'agir en conséquence pour survivre et s'adapter...

(Rigaud, Portrait de Jean de La Fontaine, 1690, Musée Carnavalet)

Jean de La Fontaine (1621-1695)

Né en 1621 à Château-Thierry, en Champagne, où son père exerce la charge de maître des Eaux et Forêts, charge qu'il rependra en 1652, il passe toute son enfance dans cette province, milieu rural et champêtre dont son œuvre, dit-on, porte la marque. Ni Marot, ni Rabelais, ni Horace, ni Térence ne lui enseignèrent, semble-t-il ce que lui ont appris ses longues flâneries dans la campagne de Château-Thierry et sur les coteaux de la Marne. Le poète s'est lentement formé au spectacle de la nature, il est alors sans doute le seul écrivain qui soit resté presque jusqu'à la quarantaine aussi proche de la Nature.

Il lisait beaucoup, il rêvait davantage, mais il quittait son livre, abandonnait sa rêverie pour contempler le tableau que le hasard du jour ou de la saison plaçait sous ses yeux: "C'est ainsi que ma Muse, aux bords d'une onde pure, Traduisoit en langue des Dieux Tout ce que disent sous les cieux Tant d'êtres empruntant la voix de la nature.." Passe une promeneuse matinale, "Une jeune ingénue en ce lieu se vient rendre, Et goûter la fraîcheur sur ses bords toujours verts. Son voile au gré des vents va flottant dans les airs; Sa parure est sans art; elle a l'air de bergère, Une beauté naïve, une taille légère.." En traversant le bois Pierre, La Fontaine croise un bûcheron qui lentement gravit la pente de la colline: "un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée, Sous le faix du fagot, aussi bien que des ans, Gémissant et courbé, marchoit à pas pesants, Et tàchoit de gagner sa chaumine enfumée.."

Devenu avocat au Parlement après avoir été tenté par la théologie, Jean de La Fontaine épouse Marie Héricart, il a 26 ans, elle en a 14, lui apporte une belle dot mais restera une précieuse de province, loin du bon vivant qu'il est, rêveur et amateur d'aventures galantes. Jean de La Fontaine exerça, après son père, la charge de maître des eaux et forêts.

Épicurien et nonchalant, il aura la chance de trouver tout au long de sa vie des protecteurs dévoués : le surintendant Fouquet auquel il témoigne un attachement émouvant après sa disgrâce, Madame de La Sablière chez qui il passe plus de vingt ans (1672-1693) et Madame d'Hervart chez qui il meurt en 1693.

Son oeuvre est une oeuvre de maturité. Le premier recueil des Fables paraît en 1668, quelques années après la publication des Contes et Nouvelles et le second recueil paraîtra en 1678. Cependant, durant les deux dernières années de sa vie, il renoncera à la vie mondaine, reniera ses Contes, volontiers licencieux et, pour cette raison, frappé par la censure, se consacrera à la méditation, enfin s'en approchera sans être réellement convaincu. C'est dans cet état d'esprit qu'il mourra en 1695...

1657-1685 - En 1658, La Fontaine est à Paris, il a 37 ans, fréquente les salons littéraires et décide de se consacrer à la littérature. il rencontre Pélisson, Furetière, Tallemant des Réaux, admire les odes héroïques de Malherbe, s'intéresse à Voiture, se nourrit de Rabelais, de Marot, de Boccace, qu'il imitera dans ses Contes, et étudie Homère et Platon. Féru d'Antiquité - il se rangera aux côtés des Anciens lors de la querelle des Anciens et des Modernes -, il publie une comédie, l'Eunuque (1654), imitée de Térence, puis un poème héroïque, l' "Adonis "(1658) qui lui vaudra l'admiration et la protection du surintendant Fouquet, rival de Colbert et protecteur des arts. Il figurera ainsi parmi les protégés du surintendant, Mlle de Scudéry, Scarron, Corneille, Perrault, Molière. C'est ainsi qu'après avoir connu la bourgeoisie provinciale, il fait connaissance des grands seigneurs, magistrats et financiers....

Nicolas Fouquet (1615-1680), "Adonis" - Dans le cours de l'année 1657, La Fontaine est présenté au surintendant Fouquet, il a alors trente-six ans. Poète inconnu, qui vient de débarquer de Château-Thierry et se retrouve à la cour de Fouquet, La Fontaine n'a pour tout bagage qu'une comédie imitée de Térence et dont les comédiens n'ont point voulu. « Je n'ai pas, dit-il, assez de vanité pour espérer que ces fruits de ma solitude vous puissent plaire. Les plus beaux vergers du Parnasse en produisent peu qui méritent de vous être offerts. » Et Le premier ouvrage dédié à Fouquet sera le poème d'Adonis.

Fouquet, depuis sept ans, est procureur général au Parlement de Paris, depuis quatre ans surintendant des finances avec Servien, il a conquis la confiance de Mazarin, au Parlement, il désarme ou achète les adversaires du ministre, tandis que, financier inventif, il comble au jour le jour les vides que creusent dans le trésor public les dépenses de la guerre et les exactions de Mazarin lui-même. Dès lors, pour assurer son pouvoir et déjouer les retours de la fortune, il se ménage secrètement les moyens de tenter un coup d'État; il a ses diplomates et sa police. En même temps, il se fait des partisans, des amis, une cour, une clientèle. Il a su retenir auprès de lui des financiers comme La Basinière et d'Hervart, des courtisans comme La Feuillade, Créqui, Lauzun, des femmes réputées pour leur esprit ou leur beauté comme Mme du Plessis-Bellière, Mme de Sévigné, Mme d'Uxelles, Mme de Brienne. Sa seconde femme, Marie-Madeleine de Castille, beauté brune aux mains fines et à la taille svelte, lui apporte le secours de sa grâce et de son esprit. Fidèle à la tradition de Richelieu, continuée par Mazarin, il réunit des collections de tableaux, de livres, de manuscrits, d'antiques et de curiosités de toutes sortes. Il protège et pensionne des poètes, des artistes et des savants. Il sort d'une famille parlementaire et fut élevé parmi des amateurs de livres, de tableaux et de médailles. Il aime véritablement les lettres. S'il a remis à Pellisson le soin de gouverner et de rémunérer le peuple et quémandeur des écrivains, il reçoit ses pensionnés, il lit leurs vers, il protège une foule de littérateurs médiocres, mais Scarron, Benserade, Mlle de Scudéry, Quinault, Corneille ont part à ses bienfaits. Enfin, non content d'embellir sa maison de Saint-Mandé et d'y accumuler des livres rares et des œuvres d'art, il vient de commencer à Vaux la construction d'un château magnifique. Les plans en ont été signés par l'architecte Le Vau, au mois d'août 1656, et déjà les bâtiments sortent de terre; André Le Nôtre ordonne les parterres, les eaux et les bosquets; Le Brun esquisse les compositions qui décoreront les plafonds et les voûtes; à Rome, Poussin modèle les Termes qui orneront les jardins. La Fontaine retrouve ici parmi les familiers de la maison nombre de poètes qu'il avait déjà rencontrés à Paris, il goûte à la douceur de l'art de plaire qu'il affectionne particulièrement, et la pension n'est pas sans conséquence.

"Adonis" ne fut publié que onze ans plus tard à la suite des Amours de Psyché et de Cupidon. L'épître à Fouquet avait alors disparu. «Jamais , écrira La Harpe, les jardins d'Armide, ce brillant édifice de l'imagination , n'ont rien offert de plus séduisant que les lieux enchantés où le poème d'Adonis transporte le lecteur.». Ce premier poème de La Fontaine est certes une laborieuse imitation des Métamorphoses d'Ovide et encombré de préciosités, mais il y dépeint par exemple le bonheur des deux amants cachés au fond des bois, avec un talent qui est déjà le sien..

"Tout ce qui naît de doux en l'amoureux empire,

Quand d'une égale ardeur l'un pour l'autre on soupire,

Et que, de la contrainte ayant banni les lois,

On se peut assurer au silence des bois....

Jours devenus moments, moments filés de soie,

Agréables soupirs, pleurs enfants de la joie.

Vœux, serments et regards, transports, ravissements.

Mélange dont se fait le bonheur des amants.

Tout par ce couple heureux fut lors mis en usage.

Tantôt ils choisissoient l'épaisseur d'un ombrage :

Là, sous des chênes vieux où leurs chiffres gravés

Se sont avec les troncs accrus et conservés,

Mollement étendus, ils consumoient les heures.

Sans avoir pour témoins, en ces sombres demeures,

Que les chantres des bois, pour confidents qu'Amour,

Qui seul guidoit leurs pas en cet heureux séjour.

Tantôt sur des tapis d'herbe tendre et sacrée

Adonis s'endormoit auprès de Cythérée,

Dont les yeux, enivrés par des charmes puissants,

Attachoient aux héros leurs regards languissants.

Bien souvent ils chantoient les douceurs de leurs peines, ....

Souvent pour divertir leur ardeur mutuelle.

Ils dansoient aux chansons, de Nymphes entourés.

Combien de fois la lune a leurs pas éclairés

Et, couvrant de ses rais l'émail d'une prairie,

Les a vus à l'envi fouler l'herbe fleurie!

Combien de fois le jour a vu les antres creux

Complices des larcins de ce couple amoureux!

Mais n'entreprenons pas d'ôter le voile sombre

De ces plaisirs amis du silence et de l'ombre."

Mais un poème de six cents vers, et du genre héroïque, n'était pas un divertissement de salon, la mode est à des ouvrages plus brefs, moins soutenus, c'est le goût du surintendant et de tous ceux qui vivaient de ses faveurs. La Fontaine le suivra sans se faire prier. «On ne considère en France que ce qui plaît, écrira-t-il dans la préface de ses Fables, c'est la grande règle et pour ainsi dire la seule». La Fontaine ne fut jamais à demeure chez Fouquet et faisait de fréquents voyages à Château-Thierry pour y exercer sa charge de maître des eaux et forêts..

1658 - "Le Songe de Vaux"

Poète de cour, La Fontaine entreprend, à la demande de son protecteur, une description, en vers et en prose, des futures merveilles que reflèteront le château de Vaux-le-Vicomte, près de Melun, et où Fouquet construit avec orgueil son univers. Mais la décoration du château ne sera pas encore terminée quand surviendra la disgrâce de Fouquet. La Fontaine avait alors sous les yeux les estampes du graveur Israël Silvestre où toutes choses étaient représentées comme il était destiné qu'elles soient, d'où l'artifice du songe. La Fontaine implore le dieu du Sommeil et lui demande de faire apparaître en songe les merveilles de Vaux. Le dieu l'exauce, et le dormeur croit assister au débat de quatre fées, Palatiane (l'Architecture), Apellanire (la Peinture), Hortésie (le Jardinage) et Calliopée (la Poésie). Chacune ayant contribué à la beauté de Vaux, décrivent en alexandrins élégants leurs contributions, tout n'y est pas égal mais l'essentiel est là. Mais ces les Muses fastueusement drapées qui décorent une des salles de Vaux n'étaient bien plus belles «dans le silence des bois» : "Quoi? Je vous trouve ici, mes divines maîtresses!... J'avois beau vous chercher sur les bords d'un ruisseau. Mais quelle fête cause un luxe si nouveau? Pourquoi vous vêtez-vous de robes éclatantes? Muses, qu'avez-vous fait de ces jupes volantes Avec quoi, dans les bois, sans jamais vous lasser, Parmi la cour de Faune, on vous voyoit danser?..." A la même date, La Fontaine compose la comédie de "Clymène", mélange de ballet, de pastorale et de satire littéraire, qu'il débute en rendant hommage à Malherbe et à Voiture. En 1659, on donnait alors les représentations des "Précieuses ridicules" de Molière et de "L'OEdipe" de Corneille....

"Sous les lambris moussus de ce sombre palais ,

Écho ne répond point, et semble être assoupie :

La molle Oisiveté , sur le seuil accroupie ,

N'en bouge nuit et jour, et fait qu'aux environs

Jamais le chant des coqs, ni le bruit des clairons ,

Ne viennent au travail inviter la nature ;

Un ruisseau coule auprès, et forme un doux murmure.

Les simples dédiés au dieu de ce séjour

Sont les seules moissons qu’on cultive à l'entour :

De leurs fleurs en tout temps sa demeure est semée.

Il a presque toujours la paupière fermée.

Je le trouvai dormant sur un lit de pavots :

Les Songes l'entouraient sans troubler son repos;

De fantômes divers une cour mensongère ,

Vains et frêles enfants d'une vapeur légère ,

Troupe qui sait charmer le plus profond ennui ,

Prête aux ordres du dieu , volait autour de lui.

Là, cent figures d’air en leurs moules gardées,

Là , des biens et des maux les légères idées,

Prévenant nos destins , trompant notre désir,

Formaient des magasins de peine ou de plaisir.

Je regardais sortir et rentrer ces merveilles :

Telles vont au butin les nombreuses abeilles;

Et tel, dans un état de fourmis composé ,

Le peuple rentre et sort , en cent parts divisé.

Confus , je m'écriai : Toi que chacun réclame,

Sommeil , je ne viens pas t'implorer dans ma flamme;

Conte à d'autres que moi ces mensonges charmants

Dont tu flattes les vœux des crédules amants ;

Les merveilles de Vaux me tiendront lieu d'Aminte :

Fais que par ces démons leur beauté me soit peinte.

Tu sais que j'ai toujours honoré tes autels ;

Je t'offre plus d'encens que pas un des mortels :

Doux Sommeil , rends-loi donc à ma juste prière.

A ces mots , je lui vis entrouvrir la paupière ;

Et , refermant les yeux presque au même moment :

Contentez ce mortel , dit-il languissamment.

Tout ce peuple obéit sans tarder davantage :

Des merveilles de Vaux ils m'offrirent l'image ;

Comme marbres taillés leur troupe s'entassa ;

En colonne aussitôt celui-ci se plaça ;

Celui-là chapiteau vint s'offrir à ma vue ;

L’un se fit piédestal , l'autre se fit statue ;

Artisans qui peu chers , mais qui, prompts et subtils,

N'ont besoin pour bâtir de marbre ni d'outils ..."

1661 - Mais alors que La Fontaine compose le "Songe de Vaux", Fouquet est disgracié, arrêté et enfermé par le roi.

Le 22 août 1661, La Fontaine écrivait à Maucroix qui se trouvait alors à Rome en mission secrète pour les affaires du surintendant. Dans une longue lettre, mêlée de prose et de vers, il lui faisait le récit de la fête que Fouquet venait d'offrir au Roi, cinq jours auparavant, dans les jardins de Vaux. Mais Louis XIV supportait impatiemment le faste de ce sujet prêt à la rébellion. Et quand Fouquet commit l'imprudence de convoiter jusqu'aux faveurs de Mlle de La Vallière, sa perte fut résolue et le spectacle des merveilles de Vaux ne fit qu'exaspérer sa colère. Quelques jours plus tard, le 5 septembre, Fouquet fut arrêté à Nantes sur l'ordre du Roi et restera en prison jusqu'à sa mort.

La Fontaine se trouve ainsi privé de son protecteur et poursuivi par la disgrâce royale pour sa fidélité au surintendant. Sollicitant la clémence du Roi, malgré Colbert, son attitude ne manque pas de courage : "Elégie aux nymphes de Vaux", 1661, "Ode au roi pour M. Fouquet", 1663.

Mais il juge par la suite prudent de s'éloigner de la capitale et part un temps dans le Limousin. D'autant qu'une déclaration royale du 8 février 1661 punissait d'une amende de 2 000 livres quiconque avait usurpé la noblesse et pris le titre d'écuyer. La Fontaine se sent menacer, se tourne vers Godefroy-Maurice duc de Bouillon, seigneur de Château-Thierry, puis accompagner son oncle Jannart, substitut de Fouquet exilé à Limoges en vertu d'une lettre de cachet....

1662 - "Elégie aux nymphes de Vaux"

Poème composée pour prendre la défense du surintendant Fouquet (Oronte), un appel à la compassion et à l'indulgence qui prend pour destinataires les statues qui ornaient le parc de Vaux-le-Vicomte, Pellisson fera de même mais de manière plus explicite..

"Remplissez l'air de cris en vos grottes profondes,

Pleurez, nymphes de Vaux, faites croître vos ondes,

Et que l'Anqueuil enflé ravage les trésors

Dont les regards de Flore ont embelli ses bords.

On ne blâmera pas vos larmes innocentes ;

Vous pouvez donner cours à vos douleurs pressantes.

Chacun attend de vous ce devoir généreux ;

Les destins sont contents : Oronte est malheureux.

Vous l'avez vu naguère au bord de vos fontaines.

Qui, sans craindre du Sort les faveurs incertaines,

Plein d'éclat, plein de gloire, adoré des mortels.

Recevait des honneurs qu'on ne doit qu'aux autels.

Hélas ! qu'il est déchu de ce bonheur suprême !

Que vous le trouveriez différent de lui-même !

Pour lui les plus beaux jours sont de secondes nuits :

Les soucis dévorants, les regrets, les ennuis,

Hôtes infortunés de sa triste demeure.

En des gouffres de maux le plongent à toute heure.

Voilà le précipice où l'ont enfin jeté

Les attraits enchanteurs de la prospérité.

Dans les palais des rois cette plainte est commune :

On n'y connaît que trop les jeux de la Fortune,

Ses trompeuses faveurs, ses appas inconstants ;

Mais on ne les connaît que quand il n'est plus temps.

Lorsque sur cette mer on vogue à pleines voiles,

Qu'on croit avoir pour soi les vents et les étoiles,

Il est bien malaisé de régler ses désirs :

Le plus sage s'endort sur la foi des zéphyrs.

Jamais un favori ne borne sa carrière ;

Il ne regarde pas ce qu'il laisse en arrière;

Et tout ce vain amour des grandeurs et du bruit

Ne le saurait quitter qu'après l'avoir détruit.

Tant d'exemples fameux que l'histoire en raconte

Ne suffisaient-ils pas, sans la perte d'Oronte?

Ah ! si ce faux éclat n'eut pas fait ses plaisirs,

Si le séjour de Vaux eût borné ses désirs,

Qu'il pouvait doucement laisser couler son âge !

Vous n'avez pas chez vous ce brillant équipage,

Cette foule de gens qui s'en vont chaque jour

Saluer à longs flots le soleil de la Cour ;

Mais la faveur du Ciel vous donne en récompense -

Du repos, du loisir, de l'ombre et du silence,

Un tranquille sommeil, d'innocents entretiens :

Et jamais à la cour on ne trouve ces biens.

Mais quittons ces pensers : Oronte nous appelle.

Vous, dont il a rendu la demeure si belle,

Nymphes, qui lui devez vos plus charmants appas,

Si le long de vos bords Louis porte ses pas,

Tâchez de l'adoucir, fléchissez son courage.

Il aime ses sujets, il est juste, il est sage ;

Du titre de clément rendez-le ambitieux :

C'est par là que les rois sont semblables aux dieux.

Du magnanime Henri qu'il contemple la vie ;

Dès qu'il put se venger, il en perdit l'envie.

Inspirez à Louis cette même douceur :

La plus belle victoire est de vaincre son cœur.

Oronte est à présent un objet de clémence ;

S'il a cru les conseils d'une aveugle puissance,

Il est assez puni par son sort rigoureux ;

Et c'est être innocent que d'être malheureux."

1663 - Lettres à sa femme, relation du voyage de Paris en Limousin...

A Clamart. ce 25 août 1663.

"Vous n'avez jamais voulu lire d'autres voyages que ceux des chevaliers de la Table ronde; mais le nôtre mérite bien que vous le lisiez. Il s'y rencontrera pourtant des matières peu convenables à votre goût : c'est à moi de les assaisonner, si je puis, en telle sorte qu'elles vous plaisent ; et c'est à vous de louer en cela mon intention, quand elle ne serait pas suivie du succès. Il pourra même arriver, si vous goûtez ce récit, que vous en goûterez après de plus sérieux. Vous ne jouez, ni ne travaillez, ni ne vous souciez du ménage ; et, hors le temps que vos bonnes amies vous donnent par charité, il n'y a que les romans qui vous divertissent. C'est un fonds bientôt épuisé. Vous avez lu tant de fois les vieux, que vous les savez; il s'en fait peu de nouveaux, et, parmi ce peu, tous ne sont pas bons : ainsi vous demeurerez souvent à sec. Considérez, je vous prie, l'utilité que ce vous serait, si, en badinant, je vous avais accoutumée à l'histoire, soit des lieux, soit des personnes: vous auriez de quoi vous désennuyer toute votre vie, pourvu que ce soit sans intention de rien retenir, moins encore de rien citer. Ce n'est pas une bonne qualité pour une femme d'être savante, et c'en est une très mauvaise d'affecter de paraitre telle.

Nous partîmes donc de Paris le 23 du courant, après que M. Jannart eut reçu les condoléances de quantité de personnes de condition et de ses amis. M. le lieutenant criminel en usa généreusement, libéralement, royalement : il ouvrit sa bourse, et nous dit que nous n'avions qu'à puiser. Le reste du voisinage fit des merveilles. Quand il eût été question de transférer le quai des Orfèvres, la cour du Palais, et le Palais même, à Limoges, la chose ne se serait pas autrement passée. Enfin, ce n'était chez nous que processions de gens abattus et tombés des nues. Avec tout cela, je ne pleurai point; ce qui me fait croire que j'acquerrai une grande réputation de constance dans cette affaire ...

Nous irons prendre au Bourg-la-Reine la commodité du carrosse de Poitiers, qui y passe tous les dimanches. Là se doit trouver un valet de pied du roi, qui a ordre de nous accompagner jusqu'à Limoges. Je vous écrirai ce qui nous arrivera en chemin, et ce qui me semblera digne d'être observé. Cependant faites bien mes recommandations à notre marmot, et dites-lui que peut-être j'amènerai de ce pays-là quelque beau petit chaperon pour le faire jouer, et pour lui tenir compagnie."

1664-1672 - De retour à Paris, La Fontaine reprend le fil de sa vie littéraire et, pour vivre, il se place sous la protection de Madame, la duchesse d'Orléans, de 1664 à 1672. Il réside dans l'austère palais du Luxembourg, la maison y est triste et dévote et ses gages annuels ne sont guère élevés sa fonction lui laisse de grands loisirs : il peut souvent retourner à Château-Thierry, surtout aller retrouver ses amis, festoyer avec eux, leur lire ses vers. D'ailleurs il n'était plus, comme chez Fouquet, obligé à une redevance poétique. Il se contenta, durant son séjour au Luxembourg, de rimer une gentille épître pour le petit chien de Mme d'Orléans, et un sonnet amoureux pour la divine Poussay, fille d'honneur de Mme d'Alençon.

Les quatre années de 1664 à 1668 sont celles où La Fontaine publie ses premiers chefs-d'œuvre : en 1664, un premier recueil de "Nouvelles en vers", en 1665, la première partie des "Contes et Nouvelles"; en 1666, la deuxième partie des "Contes et Nouvelles", et en 1668, les six premiers livres des "Fables". Passé la quarantaine, La Fontaine semble soudainement abandonner sa nonchalance proverbiale et ses succès littéraires vont lui ouvrir les salons de Mme De La Fayette, où il rencontre La Rochefoucauld, de Mme de Sévigné, de Mme de La Sablière, devient familier du duc de Bouillon et de la jeune duchesse, Marie-Anne Mancini, qui restera sa protectrice pendant trente ans, la plus jeune des cinq nièces de Mazarin...

1664-1674 - Publication des "Contes"

1664-1665, période charnière, pour un quatuor, Molière, Racine, Boileau et La Fontaine, auxquels se joint Chapelle.

Le Tartuffe est de 1664, le Misanthrope de 1666. Les premières satires de Boileau parurent en 1666. La Thèbaïde de Racine est de 1664, Alexandre de 1665, Andromaque de 1667. La Fontaine et Molière ont en 1665 le premier quarante- quatre ans, le second quarante-trois; Boileau a vingt-neuf ans et Racine vingt-six. Molière était dans tout l'éclat de sa renommée. Poète galant, La Fontaine devient conteur, sous l'influence de la duchesse de Bouillon : en décembre 1664, janvier 1665, janvier 1666, il publie ses recueils de "Contes et Nouvelles" en vers, tirés de Boccace et de l'Arioste, mais de très nombreuses autres sources, d'auteurs grecs (Anacréon, Athénée), italiens (Pétrone, L'Arétin) et d'auteurs français de la fin du XVe siècle et de la première moitié du XVIe. Il trouvera son public et La Fontaine s'efforcera de répondre à ses détracteurs dans le second recueil de ses Contes et Nouvelles. «S'il y a quelque chose dans nos écrits qui puisse faire impression sur les âmes, ce n'est nullement la gaieté de ces contes ; elle passe légèrement : je craindrois plutôt une douce mélancolie, où les romans les plus chastes et les plus modestes sont très capables de nous plonger, et qui est une grande préparation pour l'amour». ...

Les premiers Contes parurent en 1664, tirés de Boccace et de L'Arioste, et c'est seulement onze ans plus tard qu'une sentence de police viendra les interdire. "En matière de vers et de prose, l'extrême pudeur et la bienséance sont deux choses bien différentes.." (préface de la seconde édition), 11 contes et nouvelles : Joconde, Richard Minutolo, Le Cocu battu et content, Le Mari confesseur, Le Savetier, La Vénus callipyge, Les Deux Amis, Le Glouton, Soeur Jeanne, Le Juge de Mesle, Le Paysan qui avait offensé son Seigneur.

Joconde

Jadis régnait en Lombardie

Un prince aussi beau que le jour,

Et tel, que des beautés qui régnaient a sa cour

La moitié lui portait envie,

L’autre moitié brûlait pour lui d’amour.

Un jour en se mirant : Je fais, dit-il, gageure

Qu’il n’est mortel dans la nature

Qui me soit égal en appas

Et gage, si l’on veut, la meilleure province

De mes états ;

Et s’il s’en rencontre un, je promets foi de prince

De le traiter si bien, qu’il ne s’en plaindra pas.

À ce propos s’avance un certain gentilhomme

D’auprès de Rome.

« Sire, dit-il, si Votre Majesté

Est curieuse de beauté,

Qu’elle fasse venir mon frère ;

Aux plus charmants il n’en doit guerre :

Je m’y connais un peu ; soit dit sans vanité.

Toutefois en cela pouvant m’être flatté,

Que je n’en sois pas cru, mais les cœurs de vos dames :

Du soin de guérir leurs flammes

Il vous soulagera, si vous le trouvez bon :

Car de pourvoir vous seul au tourment de chacune,

Outre que tant d’amour vous serait importune,

Vous n’auriez jamais fait, il vous faut un second.

Là-dessus Astolphe répond

(C’est ainsi qu’on nommait ce roi de Lombardie) :

Votre discours me donne une terrible envie

De connaître ce frère : amenez-le-nous donc.

Voyons si nos beautés en seront amoureuses,

Si ses appas le mettront en crédit :

Nous en croirons les connaisseuses,

Comme très bien vous avez dit. »

Le gentilhomme part, et va quérir Joconde.

(C’est le nom que ce frère avait).

À la campagne il vivait,

Loin du commerce et du monde.

Marié depuis peu : content, je n’en sais rien.

Sa femme avait de la jeunesse,

De la beauté, de la délicatesse ;

Il ne tenait qu’à lui qu’il ne s’en souvint bien.

Son frère arrive, et lui fait l’ambassade ;

Enfin il le persuade.

Joconde d’une part regardait l’amitié

D’un roi puissant, et d’ailleurs fort aimable ;

Et d’autre part aussi, sa charmante moitié

Triomphait d’être inconsolable,

Et de lui faire des adieux

À tirer les larmes des yeux.

« Quoi tu me quittes, disait-elle,

As-tu bien l’âme assez cruelle,

Pour préférer à ma constante amour,

Les faveurs de la cour ?

Tu sais qu’à peine elles durent un jour ;

Qu’on les conserve avec inquiétude,

Pour les perdre avec désespoir.

Si tu te lasses de me voir,

Songe au moins qu’en ta solitude

Le repos règne jour et nuit :

Que les ruisseaux n’y font du bruit,

Qu’afin de t’inviter à fermer la paupière.

Crois-moi, ne quitte point les hôtes de tes bois,

Ces fertiles vallons, ces ombrages si cois,

Enfin moi qui devrais me nommer la première...

1667, second Livre des Contes, avec deux privilèges du roi des 20 octobre 1 665 et 6 juin 1667, privilèges qui furent révoqués en 1675 par une ordonnance de police, rendue contre le même ouvrage. Seize contes et nouvelles : Le Faiseur d'oreilles et le raccommodeur de moules, Les Cordeliers de Catalogne, Le Berceau, Le Muletier, L'Oraison de saint Julien, La Servante justifiée, La Gageure des trois commères, Le Calendrier des Vieillards, A Femme Avare Galant Escroc, On ne s'avise jamais de tout, Le Villageois qui cherche son veau, L'Anneau d'Hans Carvel, Le Gascon puni, La Fiancée du roi de Garbe, L'Ermite, Mazet Lamporechio.

La servante justifiée (Livre II)

Un homme donc avait belle servante.

Il la rendit au jeu d’amour savante.

Elle était fille à bien armer un lit,

Pleine de suc, et donnant appétit ;

Ce qu’on appelle en français bonne robe.

Par un beau jour cet homme se dérobe

D’avec sa femme ; et d’un très grand matin

S’en va trouver sa servante au jardin.

Elle faisait un bouquet pour madame :

C’était sa fête. Voyant donc de la femme

Le bouquet fait, il commence à louer

L’assortiment ; tâche à s’insinuer :

S’insinuer en fait de chambrière,

C’est proprement couler sa main au sein :

Ce qui fut fait. La servante soudain

Se défendit : mais de quelle manière ?

Sans rien gâter : c’était une façon

Sur le marché ; bien savait sa leçon.

La belle prend les fleurs qu’elle avait mises

En un monceau, les jette au compagnon.

Il la baisa pour en avoir raison :

Tant et si bien qu’ils en vinrent aux prises.....

Les "Oies de frère Philippe" (livre III)

".... Chassez les soupirants, belles, souffrez mon livre :

Je réponds de vous corps pour corps.

Mais pourquoi les chasser? ne sauroit-on bien vivre

Qu'on ne s'enferme avec les morts?

Le monde ne vous connoît guères,

S'il croit que les faveurs sont chez vous familières :

Non pas que les heureux amants

Soient ni phénix ni corbeaux blancs;

Aussi ne sont-ce fourmilières.

Ce que mon livre en dit doit passer pour chansons.

J'ai servi des beautés de toutes les façons :

Qu'ai- je gagné? Très peu de chose,

Rien. Je m'aviserois sur le tard d'être cause

Que la moindre de vous commît le moindre mal!

Contons, mais contons bien : c'est le point principal;

C'est tout; à cela près, censeurs, je vous conseille

De dormir, comme moi, sur l'une et l'autre oreille.

Censurez, tant qu'il vous plaira,

Méchants vers et phrases méchantes,

Mais, pour bons tours, laissez-les là.

Ce sont choses indifférentes;

Je n'y vois rien de périlleux.

Les mères, les maris, me prendront aux cheveux

Pour dix ou douze contes bleus!

Voyez un peu la belle affaire !

Ce que je n'ai pas fait, mon livre iroit le faire?

Beau sexe, vous pouvez le lire en sûreté....."

1668 - Parution du premier recueil des "Fables" (livres I à VI)...

Ce n'est pas sans surprise que l'on peut voir La Fontaine écrire son premier recueil de Fables. Rien ne le laissait pressentir. "Une ample comédie à cent actes divers, Et dont la scène est l'Univers". A 47 ans, La Fontaine publie son premier recueil des Fables, qui l'immortaliseront, et des œuvres de circonstance pour se ménager les faveurs avec un "Recueil de Poésies Chrétiennes", offert dès la fin de 1670 à l'aîné des jeunes Conti.

Ses Fables s'inspirent essentiellement, dans ce premier recueil, du grec Esope (VIe s. av. JC) et des fables latines de Phèdre (Ier s. ap.JC). A cela s'ajoute sa sensibilité propre, et toute son expérience de forestier, de bourgeois de petite ville, de badaud de Paris, de poète de cour, d'homme de lettres mêlé aux artistes, un amas confus d'observations narquoises ou d'impressions vagues, tout ce qui l'a intéressé, diverti, ému, tout cela va servir à nourrir son œuvre. Dédiant au Dauphin son Premier Recueil composé pour les enfants, La Fontaine insiste sur ses intentions morales : "Je me sers d'animaux pour instruire les hommes", et nous livre ses deux méthodes favorites, la satire ("Je tâche d'y tourner le vice en ridicule, Ne pouvant l'attaquer avec les bras d'Hercule") et le contraste ("J'oppose quelquefois, par une double image, Le vice à la vertu, la sottise au bon sens.").

Dans les six premiers livres des Fables, le lyrisme garde des mesures. Le poète semble avoir scrupule de découvrir son cœur ("Je m'emporte un peu trop", II, 13). Il n'en sera pas de même dans les recueils suivants, sa sensibilité se sera enrichie, son expression sera moins retenue. Nous serons à mille lieues d'Ésope...

Donc, premier recueil, 124 fables, dont (I) La Cigale et la Fourmi, Le Corbeau et le Renard, La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf, Le Rat de ville et le Rat des champs, Le Loup et l'Agneau, La Mort et le Bûcheron. (II) Le Lion et le Moucheron, La Colombe et la Fourmi, Le Lièvre et les Grenouilles, L'Aigle et l'Escarbot (III) Le Meunier, son fils et l'Âne, Le Renard et le Bouc, Les Grenouilles qui demandent un Roi, Le Loup et la Cigogne, (IV) (V) Le Pot de terre et le Pot de fer, Le Laboureur et ses Enfants, (VI) Le Cerf se voyant dans l'eau, Le Lièvre et la Tortue, Le Cheval et l'Âne, Le Chien qui lâche sa proie pour l'ombre, La Jeune Veuve...

FABLES - LIVRE I

LA CIGALE ET LA FOURMI

La Cigale, ayant chanté

Tout L'Été,

Se trouva fort dépourvue

Quand la Bise fut venue.

Pas un seul petit morceau

De mouche ou de vermisseau.

Elle alla crier famine

Chez la Fourmi sa voisine,

La priant de lui prêter

Quelque grain pour subsister

Jusqu'à la saison nouvelle.

« Je vous paierai, lui dit-elle,

Avant l'Août, foi d'animal,

Intérêt et principal. »

La Fourmi n'est pas prêteuse :

C'est là son moindre défaut.

« Que faisiez-vous au temps chaud ?

Dit-elle à cette emprunteuse.

- Nuit et jour à tout venant

Je chantais, ne vous déplaise.

- Vous chantiez ? j'en suis fort aise :

Eh bien! dansez maintenant. »

FABLES - LIVRE I

LE CORBEAU ET LE RENARD

Maître Corbeau, sur un arbre perché,

Tenait en son bec un fromage.

Maître Renard, par l'odeur alléché,

Lui tint à peu près ce langage :

« Et bonjour, Monsieur du Corbeau.

Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !

Sans mentir, si votre ramage

Se rapporte à votre plumage,

Vous êtes le Phénix des hôtes de ces Bois. »

A ces mots le corbeau ne se sent pas de joie :

Et pour montrer sa belle voix,

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.

Le Renard s'en saisit, et dit : « Mon bon Monsieur,

Apprenez que tout flatteur

Vit aux dépens de celui qui j'écoute.

cette leçon vaut bien un fromage sans doute. »

Le corbeau honteux et confus

Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.

(illustrations de Grandville)

FABLES - LIVRE I

LA GRENOUILLE QUI SE VEUT FAIRE AUSSI GROSSE QUE LE BOEUF

Une Grenouille vit un Boeuf

Qui lui sembla de belle taille.

Elle qui n'était pas grosse en tout comme un oeuf,

Envieuse s'étend, et s'enfle, et se travaille

Pour égaler l'animal en grosseur,

Disant : « Regardez bien, ma soeur,

Est-ce assez ? dites-moi : n'y suis-je point encore ?

- Nenni. - M'y voici donc? - Point du tout. - M'y voilà ?

- Vous n'en approchez point. » La chétive pécore

S'enfla si bien qu'elle creva.

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages :

Tout Bourgeois veut bâtir comme les grands Seigneurs,

Tout petit Prince a des Ambassadeurs,

Tout Marquis veut avoir des Pages.

FABLES - LIVRE I

LE LOUP ET LE CHIEN

Un Loup n'avait que les os et la peau ;

Tant les Chiens faisaient bonne garde.

Ce Loup rencontre un Dogue aussi puissant que beau,

Gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde.

L'attaquer, le mettre en quartiers,

Sire Loup l'eût fait volontiers.

Mais il fallait livrer bataille ;

Et le Mâtin était de taille

A se défendre hardiment.

Le Loup donc l'aborde humblement,

Entre en propos, et lui fait compliment

Sur son embonpoint qu'il admire.

Il ne tiendra qu'à vous, beau Sire,

D'être aussi gras que moi, lui repartit le Chien.

là quittez les bois, vous ferez bien :

Vos pareils y sont misérables,

Cancres, haines, et pauvres diables,

Dont la condition et de mourir de faim.

Car quoi ? Bien d'assuré ; point de hanche lippée

Tout à la pointe de l'épée.

Suivez-moi ; vous aurez un bien meilleur destin. »

Le Loup reprit : « Que me faudra-t-il faire?

- Presque rien, dit le Chien ; donner la chasse aux gens

Portant bâtons, et mendiants;

Flatter ceux du logis, à son Maître complaire ;

Moyennant quoi votre salaire

Sera force reliefs de toutes les façons :

Os de poulets, os de pigeons ;

Sans parler de mainte caresse.

Le Loup déjà se forge une félicité

Qui le fait pleurer de tendresse.

Chemin faisant il vit le col du Chien pelé :

« Qu'est-ce là ? lui dit-il. - Rien. - Quoi? rien? - Peu

- Mais encore ? - Le collier dont je suis attaché

De ce que vous voyez est peut-être la cause.

- Attaché ? dit le Loup ; vous ne courez donc pas

Où vous voulez ? - Pas toujours, mais qu'importe ?

- Il importe si bien, que de tous vos repas

Je ne veux en aucune sorte,

Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. »

Cela dit, maître Loup s'enfuit, et court encore.

FABLES - LIVRE I

LES DEUX MULETS

Deux Mulets cheminaient ; l'un d'avoine chargé ;

L'autre ponant l'argent de la Gabelle.

Celui-ci, glorieux d'une charge si belle,

N'eût voulu pour beaucoup en être soulagé.

Il marchait d'un pas relevé,

Et frisait sonner sa sonnette ;

Quand, l'ennemi se présentant,

Comme il en voulait à l'argent,

Sur le Mulet du fisc une troupe se jette,

Le saisit au hein, et l'arrête.

Le Mulet se défendant

Se sent percer de coups : il gémit, il soupire.

« Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis ?

Ce Mulet qui me suit du danger se retire ;

Et moi j'y tombe, et je péris.

- Ami, lui dit son camarade,

Il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi :

Si tu n'avais servi qu'un Meunier, comme moi,

Tu ne serais pas si malade. »

FABLES - LIVRE I.

LA GENISSE, LA CHEVRE ET LA BREBIS EN SOCIETE AVEC LE LION

La Génisse, la Chèvre, et leur soeur la Brebis,

Avec un fier Lion, seigneur du voisinage,

Firent société, dit-on, au temps jadis,

Et mirent en commun le gain et le dommage.

Dans les lacs de la Chèvre un Cerf se trouva pris.

Vers ses associés aussitôt elle envoie.

Eux venus, le Lion par ses ongles compta,

Et dit : « Nous sommes quatre à partager la proie. «

Puis en autant de parts le Cerf il dépeça ;

Prit pour lui la première en qualité de Sire :

« Elle doit être à moi, dit-il ; et la raison,

C’est que je m’appelle Lion :

A cela l’on n’a rien à dire.

La seconde, par droit, me doit échoir encor :

Ce droit, vous le savez, c’est le droit du plus fort

Comme le plus vaillant, je prétends la troisième.

Si quelqu’une de vous touche à la quatrième,

Je l’étranglerai tout d’abord.

L'HIRONDELLE ET LES PETITS OISEAUX

Une Hirondelle en ses voyages

Avait beaucoup appris. Quiconque a beaucoup vu

Peut avoir beaucoup retenu.

Celle-ci prévoyait jusqu'aux moindres orages,

Et devant qu'ils fussent éclos,

Les annonçait aux Matelots.

Il arriva qu'au temps que la chanvre se sème,

Elle vit un Manant en couvrir maints sillons.

« Ceci ne me plaît pas, dit-elle aux Oisillons.

Je vous plains : car pour moi, dans ce péril extrême,

Je saurai m'éloigner, ou vivre en quelque coin.

Voyez-vous cette main qui par les airs chemine ?

Un jour viendra, qui n'est pas loin,

Que ce qu'elle répand sera votre ruine.

De là naîtront engins à vous envelopper,

Et lacets pour vous attraper ;

Enfin mainte et mainte machine

Qui causera dans la saison

Votre mort ou votre prison ;

C'est la cage ou le chaudron.

C'est pourquoi, leur dit l'Hirondelle,

Mangez ce grain, et croyez-moi. »

Les Oiseaux se moquèrent d'elle,

Ils trouvaient aux champs trop de quoi.

Quand la chènevière fut verte,

L'Hirondelle leur dit : Arrachez brin à brin

Ce qu'a produit ce maudit grain ;

Ou soyez sûrs de votre perte.

- Prophète de malheur, babillarde, dit-on,

Le bel emploi que tu nous donnes !

Il nous faudrait mille personnes

Pour éplucher tout ce canton. »

La chanvre étant tout à fait crue,

L'Hirondelle ajouta : Ceci ne va pas bien;

Mauvaise graine est tôt venue ;

Mais puisque jusqu'ici l'on ne m'a crue en rien,

Dès que vous verrez que la terre

Sera couverte, et qu'à leurs blés

Les gens n'étant plus occupés

Feront aux oisillons la guerre ;

Quand reginglettes et réseaux

Attraperont petits oiseaux,

Ne volez plus de place en place ;

Demeurez au logis, ou changez de climat :

« Imitez le Canard, la Grue et la Bécasse.

Mais vous n'êtes pas en état

De passer comme nous les déserts et les ondes,

Ni d'aller chercher d'autres mondes ;

C'est pourquoi vous n'avez qu'un parti qui soit sûr :

C'est de vous renfermer aux trous de quelque mur. »

Les Oisillons, las de l'entendre,

Se mirent à jaser aussi confusément

Que frisaient les Troyens quand la pauvre Cassandre

Ouvrait la bouche seulement.

Il en prit aux uns comme aux autres :

Maint Oisillon se vit esclave retenu.

Nous n'écoutons d'instincts que ceux qui sont les nôtres,

Et ne croyons le mal que quand il est venu.

FABLES - LIVRE I

LES VOLEURS ET L'ÂNE

Pour un âne enlevé deux voleurs se battaient :

L’un voulait le garder; l’autre le voulait vendre.

Tandis que coups de poing trottaient,

Et que nos champions songeaient à se défendre,

Arrive un troisième larron

Qui saisit maître Aliboron.

L’âne, c’est quelquefois une pauvre province :

Les voleurs sont tel ou tel prince,

Comme le Transylvain, le Turc et le Hongrois.

Au lieu de deux, j’en ai rencontré trois :

Il est assez de cette marchandise.

De nul d’eux n’est souvent la province conquise :

Un quart voleur survient, qui les accorde net

En se saisissant du baudet.

FABLES - LIVRE I

LE RAT DE VILLE ET LE RAT DES CHAMPS

Autrefois le Rat de ville

Invita le Rat des champs,

D'une façon fort civile,

A des reliefs d'ortolans.

Sur un tapis de Turquie

Le couvert se trouva mis :

Je laisse à penser la vie

Que firent ces deux amis.

Le régal fut fort honnête,

Bien ne manquait au festin ;

Mais quelqu'un troubla la fête,

Pendant qu'ils étaient en train.

A la porte de la Salle

Ils entendirent du bruit;

Le Rat de ville détale,

Son camarade le suit.

Le bruit cesse, on se retire :

Rats en campagne aussitôt;

Et le citadin de dire :

Achevons tout notre rôt.

- C'est assez, dit le Rustique;

Demain vous viendrez chez moi ;

Ce n'est pas que je me pique

De tous vos festins de Roi.

Mais rien ne vient m'interrompre ;

Je mange tout à loisir.

Adieu donc ; fi du plaisir

Que la crainte peut corrompre. »

FABLES - LIVRE I

LE LOUP ET L'AGNEAU

La raison du plus fort est toujours la meilleure ;

Nous l'allons montrer tout à l'heure.

Un Agneau se désaltérait

Dans le courant d'une onde pure.

Un Loup survient à jeun qui cherchait aventure,

Et que la faim en ces lieux attirait.

Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage?

Dit cet animal plein de rage ;

Tu seras châtié de ta témérité.

ô - Sire, répond l'Agneau, que votre Majesté

Ne se mette pas en colère ;

Mais plutôt qu'elle considère

Que je me vas désaltérant

Dans le courant,

A Plus de vingt pas au-dessous d'Elle,

Et que par conséquent en aucune façon,

Je ne puis troubler sa boisson.

- Tu la troubles, reprit cette bête cruelle,

Et je sais que de moi tu médis l'an passé.

- Comment l'aurais-je fait, si je n'étais pas né ?

Reprit l'Agneau ; je tette encore ma mère.

. - Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.

- Je n'en ai point. - C'est donc quelqu'un des tiens :

Car vous ne m'épargnez guère,

Vous, vos Bergers, et vos Chiens.

On me l'a dit : il faut que je me venge.

Là-dessus au fond des forêts

Le Loup l'emporte, et puis le mange

Sans autre forme de procès.

FABLES - LIVRE I

L'ENFANT ET LE MAÎTRE D'ECOLE

Dans ce récit je prétends faire voir

D’un certain sot la remontrance vaine.

Un jeune enfant dans l’eau se laissa choir,

En badinant sur les bords de la Seine.

Le Ciel permit qu’un saule se trouva

Dont le branchage, après Dieu, le sauva.

S’étant pris, dis-je, aux branches de ce saule ;

Par cet endroit passe un Maître d’école.

L’Enfant lui crie : Au secours, je péris.

Le Magister se tournant à ses cris,

D’un ton fort grave à contre-temps s’avise

De le tancer. Ah le petit babouin !

Voyez, dit-il, où l’a mis sa sottise !

Et puis prenez de tels fripons le soin.

Que les parents sont malheureux, qu’il faille

Toujours veiller à semblable canaille !

Qu’ils ont de maux, et que je plains leur sort !

Ayant tout dit, il mit l’enfant à bord.

Je blâme ici plus de gens qu’on ne pense.

Tout babillard, tout censeur, tout pédant,

Se peut connaître au discours que j’avance :

Chacun des trois fait un peuple fort grand ;

Le Créateur en a béni l’engeance.

En toute affaire ils ne font que songer

Aux moyens d’exercer leur langue.

Hé, mon ami, tire-moi de danger :

Tu feras après ta harangue.

FABLES - LIVRE I

L'HOMME ENTRE DEUX ÂGES, ET SES DEUX MAÎTRESSES

Un homme de moyen âge,

Et tirant sur le grison,

Jugea qu’il était saison

De songer au mariage.

Il avait du comptant,

Et partant

De quoi choisir. Toutes voulaient lui plaire ;

En quoi notre amoureux ne se pressait pas tant ;

Bien adresser n’est pas petite affaire.

Deux veuves sur son coeur eurent le plus de part :

L’une encor verte, et l’autre un peu bien mûre,

Mais qui réparait par son art

Ce qu’avait détruit la nature.

Ces deux Veuves, en badinant,

En riant, en lui faisant fête,

L’allaient quelquefois testonnant,

C’est-à-dire ajustant sa tête.

La Vieille à tous moments de sa part emportait

Un peu du poil noir qui restait,

Afin que son amant en fût plus à sa guise.

La Jeune saccageait les poils blancs à son tour.

Toutes deux firent tant, que notre tête grise

Demeura sans cheveux, et se douta du tour.

Je vous rends, leur dit-il, mille grâces, les Belles,

Qui m’avez si bien tondu ;

J’ai plus gagné que perdu :

Car d’Hymen point de nouvelles.

Celle que je prendrais voudrait qu’à sa façon

Je vécusse, et non à la mienne.

Il n’est tête chauve qui tienne,

Je vous suis obligé, Belles, de la leçon.

LA MORT ET LE BUCHERON

Un Malheureux appelait tous les jours

La Mort à son secours.

« ô Mon, lui disait-il, que tu me sembles belle

Viens vite, viens finir ma fortune cruelle. ».

La Mon crut en venant l'obliger en effet.

Elle happe à sa porte, elle entre, elle se montre.

Que vois-je ! cria-t-il, ôtez-moi cet objet ;

Qu'il est hideux ! que sa rencontre

Me cause d'horreur et d'effroi !

N'approche pas ô Mort ; ô mort, retire-toi.

Mécénas fut un galant homme :

Il a dit quelque part : Qu'on me rende impotent,

Cul-de-jatte, goutteux, manchot, pourvu qu'en somme

Je vive, c'est assez, je suis plus que content.

Ne viens jamais, à Mort ; on t'en dit tout autant.

Un pauvre Bûcheron tout couvert de ramée,

Sous le faix du fagot aussi bien que des ans

Gémissant et courbé marchait à pas pesants,

Et tâchait de gagner sa chaumine enfumée.

Enfin, n'en pouvant plus d'effort et de douleur,

Il met bas son fagot, il songe à son malheur :

Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde?

En est-il un plus pauvre en la machine ronde?

Point de pain quelquefois, et jamais de repos.

Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts,

Le créancier, et la corvée

Lui font d'un malheureux la peinture achevée.

Il appelle la Mort ; elle vient sans tarder,

Lui demande ce qu'il faut faire.

C'est, dit-il, afin de m'aider

A recharger ce bois ; tu ne tarderas guère.

Le trépas vient tout guérir ;

Mais ne bougeons d'où nous sommes :

Plutôt souffrir que mourir,

C'est la devise des hommes.

FABLES - LIVRE I

LE COQ ET LA PERLE

Un jour un coq détourna

Une perle, qu’il donna

Au beau premier lapidaire.

” Je la crois fine, dit-il;

Mais le moindre grain de mil

Serait bien mieux mon affaire. “

Un ignorant hérita

D’un manuscrit, qu’il porta

Chez son voisin le libraire.

” Je crois, dit-il, qu’il est bon ;

Mais le moindre ducaton

Serait bien mieux mon affaire.

FABLES - LIVRE I.

LE RENARD ET LA CIGOGNE

Compère le Renard se mit un jour en frais,

Et retint à dîner commère la Cigogne.

Le régal fut petit, et sans beaucoup d'apprêts :

Le Galant pour toute besogne

Avait un brouet clair (il vivait chichement).

Ce brouet fut par lui servi sur une assiette.

La Cigogne au long bec n'en put attraper miette ;

Et le Drôle eut lapé le tout en un moment.

Pour se venger de cette tromperie,

A quelque temps de là, la cigogne le prie :

Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis

Je ne fais point cérémonie.

A l'heure dite il courut au logis

De la Cigogne son hôtesse ;

Loua très fort sa politesse,

Trouva le dîner cuit à point.

Bon appétit surtout ;

Renards n'en manquent point.

Il se réjouissait à l'odeur de la viande

Mise en menus morceaux, et qu'il croyait friande.

On servit pour l'embarrasser

En un vase à long col et d'étroite embouchure.

Le bec de la Cigogne y pouvait bien passer,

Mais le museau du Sire était d'autre mesure.

Il lui fallut à jeun retourner au logis,

Honteux comme un Renard qu'une Poule aurait pris,

Serrant la queue, et portant bas l'oreille.

Trompeurs, c'est pour vous que j'écris :

Attendez-vous à la pareille.

LE CHENE ET LE ROSEAU

Le Chêne un jour dit au Roseau :

« Vous avez bien sujet d'accuser la Nature ;

Un Roitelet pour vous est un pesant fardeau.

Le moindre vent qui d'aventure.

Fait rider la face de l'eau,

Vous oblige à baisser la tête :

Cependant que mon front, au Caucase pareil,

Non content d'arrêter les rayons du Soleil,

Brave l'effort de la tempête.

Tout vous est Aquilon ; tout me semble Zéphir.

Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage

Dont je couvre le voisinage ;

Vous n'auriez pas tant à souffrir :

Je vous défendrais de l'orage ;

Mais vous naissez le plus souvent

Sur les humides bords des Royaumes du vent.

La Nature envers vous me semble bien injuste.

- Votre compassion, lui répondit l'Arbuste,

Part d'un bon naturel ; mais quittez ce souci.

Les vents me sont moins qu'à vous redoutables.

Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici

Contre leurs coups épouvantables Résisté sans courber le dos ;

Mais attendons la fin. » Comme il disait ces mots

Du bout de l'horizon accourt avec furie

Le plus terrible des enfants

Que le Nord eût portés jusque-là dans ses flancs.

L'Arbre tient bon ; le Roseau plie :

Le vent redouble ses efforts,

Et fait si bien qu'il déracine

Celui de qui la tête au Ciel était voisine,

Et dont les pieds touchaient à l'empire des morts.

FABLES - LIVRE II

LE LION ET LE MOUCHERON

C'est l'une des fables qui montre tout le génie d'un La Fontaine qui parvient à nous faire vivre intensément un combat des plus homériques et une fin d'une simplicité singulière, en utilisant comme naturellement une infinité de ressources littéraires, tant dans le choix des mots que dans la versification. Plus que dans toute autre de ses fables, ici, "la peinture des attitudes et des mouvements rejoint celle des caractères...".

Certes Esope donnait à La Fontaine á peu près tous les éléments de sa fable, mais on peut juger par comparaison de l'extraordinaire inventivité et efficacité de l'auteur : « Un moucheron s'approcha d'un lion et lui dit : « Je n'ai pas peur de toi et tu n'es pas plus puissant que moi. Si tu prétends le contraire, en quoi consiste ta force? Tu déchires avec tes griffes et tu mords avec tes dents? Une femme qui se bat avec son mari en fait autant. Mais moi je suis beaucoup plus fort que toi. Si tu veux, engageons le combat." Et le moucheron sonna de la trompette, puis bondit sur son adversaire, lui mordant le museau, dans la partie dépourvue de poils, autour des narines. Le lion se déchirait de ses propres griffes, jusqu'au moment où il renonça au combat. Alors le moucheron, vainqueur du lion, sonna de la trompette, entonna un chant de victoire et s'envola. Mais, empêtré dans le filet d'une araignée, pendant qu'elle le dévorait, il se lamentait de périr, lui qui faisait la guerre aux plus puissants, sous les coups d'un vil animal, une araignée."...

"Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre!"

C'est en ces mots que le Lion

Parlait un jour au Moucheron.

L'autre lui déclara la guerre.

"Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi

Me fasse peur ni me soucie?

Un boeuf est plus puissant que toi :

Je le mène à ma fantaisie."

A peine il achevait ces mots

Que lui-même il sonna la charge,

Fut le trompette et le héros.

Dans l'abord il se met au large.

Puis prend son temps, fond sur le cou

Du lion, qu'il rend presque fou.

Le quadrupède écume, et son oeil étincelle ;

Il rugit ; on se cache, on tremble à l'environ :

Et cette alarme universelle

Est l'ouvrage d'un moucheron.

Un avorton de mouche en cent lieux le harcelle,

Tantôt pique l'échine, et tantôt le museau,

Tantôt entre au fond du naseau.

La rage alors se trouve à son faîte montée.

L'invisible ennemi triomphe, et rit de voir

Qu'il n'est griffe ni dent en la bête irritée

Qui de la mettre en sang ne fasse son devoir.

Le malheureux Lion se déchire lui-même,

Fait résonner sa queue à l'entour de ses flancs,

Bat l'air, qui n'en peut mais ; et sa fureur extrême

Le fatigue, l'abat : le voilà sur les dents.

L'insecte du combat se retire avec gloire :

Comme il sonna la charge, il sonne la victoire,

Va partout l'annoncer, et rencontre en chemin

L'embuscade d'une araignée ;

Il y rencontre aussi sa fin.

Quelle chose par là nous peut être enseignée?

J'en vois deux, dont l'une est qu'entre nos ennemis

Les plus à craindre sont souvent les plus petits ;

L'autre, qu'aux grands périls tel a pu se soustraire

Qui périt pour la moindre affaire.

FABLES - LIVRE II

LE LION ET LE RAT

Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde :

On a souvent besoin d'un plus petit que soi.

De cette vérité deux Fables feront foi,

Tant la chose en preuves abonde.

Entre les pattes d'un Lion,

Un Rat sortit de terre assez à l'étourdie :

Le Roi des animaux, en cette occasion,

Montra ce qu'il était, et lui donna la vie.

Ce bienfait ne fut pas perdu.

Quelqu'un aurait-il jamais cru

Qu'un Lion d'un Rat eût affaire ?

Cependant il advint qu'au sortir des forêts

Le Lion fut pris dans des rets,

Dont ses rugissements ne le purent défaire.

Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents

Qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage.

Patience et longueur de temps

Font plus que force ni que rage.

LA COLOMBE ET LA FOURMI

Le long d'un clair ruisseau buvait une Colombe,

Quand sur l'eau se penchant une Fourmis y tombe;

Et dans cet Océan l'on eût vu la Fourmis

S'efforcer, mais en vain, de regagner la rive.

La Colombe aussitôt usa de charité ;

Un brin d'herbe dans l'eau par elle étant jeté,

Ce fut un promontoire où la Fourmis arrive.

Elle se sauve; et là-dessus

Passe un certain Croquant qui marchait les pieds nus.

Ce Croquant par hasard avait une arbalète ;

Dès qu'il voit l'Oiseau de Vénus,

Il le croit en son pot, et déjà lui fait fête.

Tandis qu'à le tuer mon Villageois s'apprête,

La Fourmis le pique au talon.

Le Vilain retourne la tête.

La Colombe l'entend, part, et tire de long.

Le soupé du Croquant avec elle s'envole :

Point de Pigeon pour une obole.

FABLES - LIVRE II

LE LOUP PLAIDANT CONTRE LE RENARD PAR DEVANT LE SINGE

Un Loup disait que l'on l'avait volé :

Un Renard, son voisin, d'assez mauvaise vie,

Pour ce prétendu vol par lui fut appelé.

Devant le Singe il fut plaidé,

Non point par Avocats, mais par chaque Partie.

Thémis n'avait point travaillé,

De mémoire de Singe, à fait plus embrouillé.

Le Magistrat suait en son lit de Justice.

Après qu'on eut bien contesté,

Répliqué, crié, tempêté,

Le Juge, instruit de leur malice,

Leur dit : "Je vous connais de longtemps, mes amis,

Et tous deux vous paierez l'amende ;

Car toi, Loup, tu te plains, quoiqu'on ne t'ait rien pris ;

Et toi, Renard, as pris ce que l'on te demande. "

Le juge prétendait qu'à tort et à travers

On ne saurait manquer, condamnant un pervers.

Quelques personnes de bon sens ont cru que l'impossibilité et la contradiction qui est dans le jugement de ce singe étoient une chose à censurer: mais je ne m'en suis servi qu'après Phèdre, et c'est en cela que consiste le bon mot, selon mon avis...

LE LIEVRE ET LES GRENOUILLES

Un Lièvre en son gîte songeait

Dans un profond ennui ce Lièvre se plongeait :

Cet animal est triste, et la crainte le ronge.

Les gens de naturel peureux

Sont, disait-il, bien malheureux :

Ils ne sauraient manger morceau qui leur profite.

Jamais un plaisir pur ; toujours assauts divers :

Voilà comme je vis : cette crainte maudite

M'empêche de dormir, sinon les yeux ouverts.

Corrigez-vous, dira quelque sage cervelle.

Et la peur se corrige-t-elle ?

Je crois même qu'en bonne foi

Les hommes ont peur comme moi.

Ainsi raisonnait notre Lièvre,

Et cependant faisait le guet.

Il était douteux, inquiet ;

Un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre.

Le mélancolique Animal,

En rêvant à cette matière,

Entend un léger bruit : ce lui fut un signal

Pour s'enfuir devers sa tanière.

Il s'en alla passer sur le bord d'un Étang :

Grenouilles aussitôt de sauter dans les ondes;

Grenouilles de rentrer en leurs grottes profondes.

Oh ! dit-il, j'en fais faire autant

Qu'on m'en fait faire ! ma présence

Effraie aussi les gens ! je mets l'alarme au camp !

Et d'où me vient cette vaillance?

Comment ! des Animaux qui tremblent devant moi !

Je suis donc un foudre de guerre?

Il n'est, je le vois bien, si poltron sur la terre,

Qui ne puisse trouver un plus poltron que soi.

FABLES - LIVRE II

CONSEIL TENU PAR LES RATS

Un Chat nommé Rodilardus,

Faisait de Rats telle déconfiture,

Que l’on n’en voyait presque plus,

Tant il en avait mis dedans la sépulture.

Le peu qu’il en restait n’osant quitter son trou,

Ne trouvait à manger que le quart de son sou ;

Et Rodilard passait chez la gent misérable,

Non pour un Chat, mais pour un Diable.

Or un jour qu’au haut et au loin

Le galant alla chercher femme ;

Pendant tout le sabbat qu’il fit avec sa Dame,

Le demeurant des Rats tint Chapitre en un coin

Sur la nécessité présente.

Dès l’abord leur Doyen, personne fort prudente,

Opina qu’il fallait, et plus tôt que plus tard,

Attacher un grelot au cou de Rodilard ;

Qu’ainsi quand il irait en guerre,

De sa marche avertis ils s’enfuiraient sous terre.

Qu’il n’y savait que ce moyen.

Chacun fut de l’avis de Monsieur le Doyen,

Chose ne leur parut à tous plus salutaire.

La difficulté fut d’attacher le grelot.

L’un dit : Je n’y vais point, je ne suis pas si sot :

L’autre, Je ne saurais. Si bien que sans rien faire

On se quitta. J’ai maints Chapitres vus,

Qui pour néant se sont ainsi tenus ;

Chapitres, non de Rats, mais Chapitres de Moines,

Voire Chapitres de Chanoines.

Ne faut-il que délibérer ?

La Cour en Conseillers foisonne ;

Est-il besoin d’exécuter ?

L’on ne rencontre plus personne.

FABLES - LIVRE II

LES DEUX TAUREAUX ET UNE GRENOUILLE

Deux taureaux combattaient à qui posséderait

Une Génisse avec l’empire.

Une Grenouille en soupirait.

" Qu’avez-vous ? se mit à lui dire

Quelqu’un du peuple coassant.

-Eh ! ne voyez-vous pas, dit-elle,

Que la fin de cette querelle

Sera l’exil de l’un ; que l’autre, le chassant,

Le fera renoncer aux campagnes fleuries ?

Il ne régnera plus sur l’herbe des prairies,

Viendra dans nos marais régner sur les roseaux,

En nous foulant aux pieds jusques aux fond des eaux,

Tantôt l’une, et puis l’autre, il faudra qu’on pâtisse

Du combat qu’a causé Madame la Génisse. "

Cette crainte était de bon sens.

L’un des Taureaux en leur demeure

S’alla cacher à leurs dépens :

Il en écrasait vingt pas heure.

Hélas ! on voit que de tout temps

Les petits ont pâti des sottises des grands.

LE COQ ET LE RENARD

Sur la branche d'un arbre était en sentinelle

Un vieux Coq adroit et matois.

Frère, dit un Renard, adoucissant sa voix,

Nous ne sommes plus en querelle :

Paix générale cette fois.

Je viens te l'annoncer ; descends que je t'embrasse ;

Ne me retarde point de grâce :

Je dois faire aujourd'hui vingt postes sans manquer.

Les tiens et toi pouvez vaquer

Sans nulle crainte à vos affaires :

Nous vous y servirons en frères.

Faites-en les feux dès ce soir.

Et cependant viens recevoir

Le baiser d'amour fraternelle.

Ami, reprit le Coq, je ne pouvais jamais

Apprendre une plus douce et meilleure nouvelle

Que celle

De cette paix.

Et ce m'est une double joie

De la tenir de toi. Je vois deux Lévriers,

Qui, je m'assure, sont courriers

Que pour ce sujet on envoie.

Ils vont vite, et seront dans un moment à nous.

Je descends ; nous pourrons nous entre-baiser tous.

- Adieu, dit le Renard : ma traite est longue à faire.

Nous nous réjouirons du succès de l'affaire

Une autre fois. Le Galant aussitôt

Tire ses grègues, gagne au haut,

Mal content de son stratagème ;

Et notre vieux Coq en soi-même

Se mit à rire de sa peur ;

Car c'est double plaisir de tromper le trompeur.

LE CORBEAU VOULANT IMITER L'AIGLE

L'Oiseau de Jupiter enlevant un Mouton,

Un Corbeau témoin de l'affaire,

Et plus faible de reins, mais non pas moins glouton,

En voulut sur l'heure autant faire.

Il tourne à l'entour du troupeau,

Marque entre cent Moutons le plus gras, le plus beau,

Un vrai Mouton de sacrifice :

On l'avait réservé pour la bouche des Dieux.

Gaillard Corbeau disait, en le couvant des yeux :

Je ne sais qui fut ta nourrice ;

Mais ton corps me paraît en merveilleux état :

Tu me serviras de pâture.

Sur l'Animal bêlant, à ces mots, il s'abat.

La moutonnière créature

Pesait plus qu'un fromage ; outre que sa toison

Était d'une épaisseur extrême,

Et mêlée à peu près de la même façon

Que la barbe de Polyphème.

Elle empêtra si bien les serres du Corbeau

Que le pauvre Animal ne put faire retraite :

Le Berger vient, le prend, l'encage bien et beau,

Le donne à ses enfants pour servir d'amusette.

Il faut se mesurer, la conséquence est nette.

Mal prend aux Volereaux de faire les Voleurs.

L'exemple est un dangereux leurre :

Tous les mangeurs de gens ne sont pas grands Seigneurs :

Où la Guêpe a passé, le Moucheron demeure.

LA LICE ET SA COMPAGNE

Une Lice étant sur son terme,

Et ne sachant où mettre un fardeau si pressant,

Fait si bien qu’à la fin sa Compagne consent,

De lui prêter sa hutte, où la Lice s’enferme.

Au bout de quelque temps sa Compagne revient.

La Lice lui demande encore une quinzaine.

Ses petits ne marchaient, disait-elle, qu’à peine.

Pour faire court, elle l’obtient.

Ce second terme échu, l’autre lui redemande

Sa maison, sa chambre, son lit.

La Lice cette fois montre les dents, et dit :

Je suis prête à sortir avec toute ma bande,

Si vous pouvez nous mettre hors.

Ses enfants étaient déjà forts.

Ce qu’on donne aux méchants, toujours on le regrette.

Pour tirer d’eux ce qu’on leur prête,

Il faut que l’on en vienne aux coups ;

Il faut plaider, il faut combattre.

Laissez-leur prendre un pied chez vous,

Ils en auront bientôt pris quatre.

LA CHATTE MÉTAMORPHOSÉE EN FEMME

Un homme chérissait éperdument sa Chatte ;

Il la trouvait mignonne, et belle, et délicate,

Qui miaulait d'un ton fort doux :

Il était plus fou que les fous.

Cet homme donc, par prières, par larmes,

Par sortilèges et par charmes,

Fait tant qu'il obtient du Destin

Que sa Chatte en un beau matin

Devient femme, et le matin même

Maître sot en fait sa moitié.

Le voilà fou d'amour extrême,

De fou qu'il était d'amitié.

Jamais la Dame la plus belle

Ne charma tant son Favori

Que fut cette Épouse nouvelle

Son hypocondre de Mari.

Il l'amadoue, elle le flatte ;

Il n'y trouve plus rien de Chatte,

Et poussant l'erreur jusqu'au bout,

La croit femme en tout et par tout,

Lorsque quelques Souris qui rongeaient de la natte

Troublèrent le plaisir des nouveaux mariés.

Aussitôt la Femme est sur pieds :

Elle manqua son aventure.

Souris de revenir, Femme d'être en posture.

Pour cette fois elle accourut à point ;

Car ayant changé de figure,

Les Souris ne la craignaient point.

Ce lui fut toujours une amorce,

Tant le naturel a de force.

Il se moque de tout, certain âge accompli.

Le vase est imbibé, l'étole a pris son plis.

En vain de son train ordinaire

On le veut désaccoutumer.

Quelque chose qu'on puisse faire,

On ne saurait le réformer.

Coups de fourche ni d'étrivières

Ne lui font changer de manières ;

Et, trissiez-vous embâtonnés,

Jamais vous n'en serez les Maîtres.

Qu'on lui ferme la porte au nez,

Il reviendra par les fenêtres.

LE LION ET L'ÂNE CHASSANT

Le Roi des animaux se mit un jour en tête

De giboyer. Il célébrait sa fête.

Le gibier du Lion ce ne sont pas moineaux ;

Mais beaux et bons Sangliers, Daims et Cerfs bons et beaux.

Pour réussir dans cette affaire,

Il se servit du ministère

De l’Âne à la voix de Stentor.

L’Âne à Messer Lion fit office de Cor.

Le Lion le posta, le couvrit de ramée,

Lui commanda de braire, assuré qu’à ce son

Les moins intimidés fuiraient de leur maison.

Leur troupe n’était pas encore accoutumée

À la tempête de sa voix :

L’air en retentissait d’un bruit épouvantable :

La frayeur saisissait les hôtes de ces bois.

Tous fuyaient, tous tombaient au piège inévitable

Où les attendait le Lion.

N’ai-je pas bien servi dans cette occasion ?

Dit l’Âne, en se donnant tout l’honneur de la chasse ;

Ouï, reprit le Lion, c’est bravement crié.

Si je ne connaissais ta personne et ta race,

J’en serais moi-même effrayé.

L’Âne s’il eût osé se fût mis en colère,

Encor qu’on le raillât avec juste raison :

Car qui pourrait souffrir un Âne fanfaron ?

Ce n’est pas là leur caractère.

L'ÂNE CHARGE D'EPONGES, ET L'ÂNE CHARGE DE SEL

Un Ânier, son Sceptre à la main,

Menait en Empereur Romain