- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- Welty

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Heller - Toole

- Naipaul

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

Molière (1622-1673), "L’École des femmes" (1662), "Dom Juan ou le Festin de pierre" (1665), "Le Misanthrope" (1666), "L'Avare" (1668), "Tartuffe" (1669), "Le Bourgeois gentilhomme" (1670), "Les Femmes savantes" (1672) - Edme Boursault (1638-1701) - ...

Last update 10/10/2021

"C'est une étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes gens" - 1661, Louis XIV, à la mort de Mazarin, décide toutefois de gouverner seul, il n’a que 24 ans et ce geste porte déjà la marque distinctive d'une monarchie absolue, par laquelle l’autorité est un droit divin, et le roi le représentant de Dieu sur terre. - 1662-1672, dix années, en fait quatre à cinq années, ont fait de Molière l'un des grands peintres de la nature humaine et c'est au travers de six comédies de caractères (Tartuffe, Le Misanthrope, L'Avare, Le Bourgeois Gentilhomme, Les Femmes savantes, Le Malade imaginaire) qu'il a su "entrer comme il faut dans le ridicules des hommes". Mais sous une représentation qui se veut comique et satirique, on a fort justement remarqué la gravité de son théâtre, et pourtant tout est fait pour ne pas assombrir ses comédies : opposition des personnages, parodie des situations, langage à double sens. Boileau le surnomma "le Contemplateur", et ses adversaires le présentèrent comme un personnage inquiétant qui "ne va pas sans ses yeux ni sans ses oreilles". Et si Goethe trouvait que ses pièces touchaient à la tragédie, cette "tragédie", ce "sentiment tragique de la comédie", est peut être dans les contradictions d'un Molière cherchant une voie entre réflexion sur la nature humain et comique d'expression, luttant contre les rivalités des autres troupes et l'hostilité des bien-pensants, et pourtant, au final, l'un des plus grand pourvoyeur à temps plein des divertissements royaux, attentif aux goûts de Louis XIV pour les ballets, la musique, les spectacles délassants...

Comme chez La Fontaine ou La Bruyère, on trouve dans les comédies de Molière un tableau complet de la société contemporaine, les habitués du salon de Célimène, les marquis vaniteux, les grands seigneurs désinvoltes et cyniques, la bourgeoisie parisienne, et la province qui fournit valets et servantes. Riche d'idées, de jugements, sa Comédie humaine est un vaste rassemblement d'êtres réels, et non de types généraux et simplifiés; ses personnages, enracinés dans leur époque, leur quartier, leur classe sociale (qu'ils s'appellent Harpagon, Monsieur Jourdain, Alceste, Dom Juan ou Dorine), sont complexes, nuancés, parfois en contradiction avec eux-mêmes; au total, fort différents les uns des autres, comme les hommes que nous rencontrons chaque jour. Molière classe et apprécie ses personnages selon leur sincérité, leur bon sens et tout simplement leur bonté. Il a en horreur l'hypocrisie, la tromperie, le mensonge des faux dévots, les prudes de toutes sortes. Il raille tout ce qui est pédant, vaniteux, compliqué, se moque des petits marquis, des précieux, des faux savants. Il déteste ceux qui font souffrir les autres par cupidité, par jalousie, par égoïsme ou par sottise. Cette œuvre est d'un comique constant et vigoureux, comique de satire qui nous venge des personnages odieux, rire purificateur qui repousse les stupidités et les malveillances, mais aussi verve spontanée, gaieté de bon aloi, joie de vivre, de jouer et d'être un homme parmi les hommes.

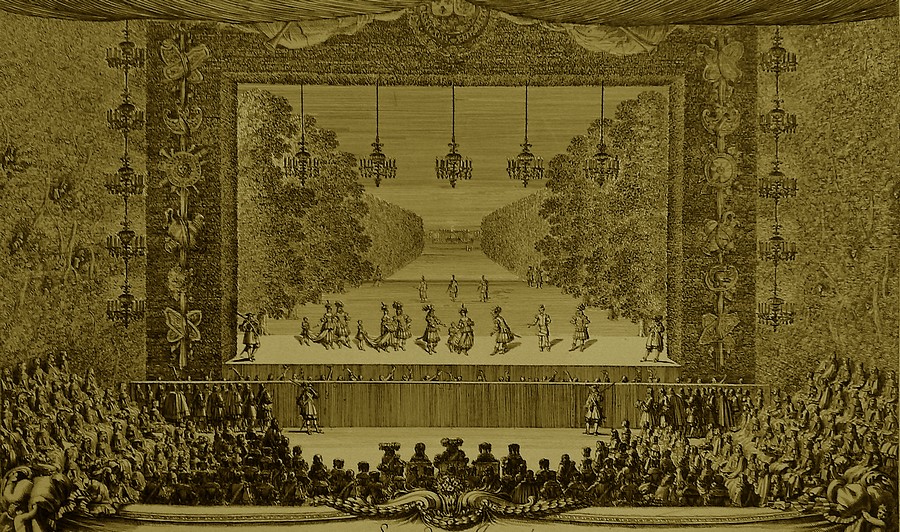

La principale distraction de Louis XIV sera le théâtre. Jusqu'en 1673, il y a trois troupes : celle du théâtre de Bourgogne, dite "troupe royale" avec la permission de Louis XIII, où brillent Montfleury, la Champmeslé et Baron, le théâtre du Marais que domine le célèbre Mondory, et enfin la troupe de Molière. Ces deux dernières fusionnent en 1673, puis la troupe de l'hôtel de Bourgogne les rejoint a son tour en 1680, pour former la Comédie-Française. Le public aime vraiment la comédie et les comédiens; c'est le public du parterre, remuant, gouailleur, tapageur, mais vif et prompt à l'enthousiasme, plus encore que les privilégiés dont certains font parade sur la scène même et osent troubler la pièce en arrivant en retard...

Molière (1622-1673)

Jean-Baptiste Poquelin, fils de Jean Poquelin, marchand tapissier du roi, naît a Paris en janvier 1622. Après avoir reçu une solide éducation, il prend la décision de se faire comédien et en 1643 il signe un contrat avec l'Illustre Théâtre, c'est-à-dire avec la comédienne Madeleine Béjart et sa famille, prend en 1644 le nom de Molière, rencontre d'inévitables difficultés matérielles et se heurte à des rivalités de toutes sortes : l'Illustre Théâtre, dont il est devenu le directeur, fait faillite en 1645. De 1645 à 1658, les comédiens mènent une vie de voyages et d'aventures, parcourant le midi et l'ouest de la France. Molière fait jouer en 1653 l' "Etourdí", que suivra "le Dépít amoureux", joué à Béziers en 1656.

Rentré a Paris en 1658, Molière, dont la troupe a obtenu la protection de Monsieur, frère du roi, donne en 1659 "les Précíeuses Rídícules" et en 1661 "Dom Garcíe de Navarre", une tragi-comédie qui fut un échec. Il épouse en 1662 Armande Béjart, sœur de Madeleine, qui a vingt ans de moins que lui. La représentation de "l'Ecole des Femmes", la même année, provoque des discussions passionnées. "Tartuffe" en 1664 rencontre l'hostilité des dévots; la pièce est interdite et ne sera représentée en public, grâce au soutien du roi, qu'en 1669. Molière donne ensuite "Dom Juan" (1665), "le Misanthrope" (1666), "l'Avare" (1668), "le Bourgeois Gentilhomme" (1670), "les Femmes Savantes" (1672). A la quatrième représentation du "Malade imaginaire" (1673) il a une défaillance sur la scène et meurt quelques heures plus tard.

«C'est, à mon sens, écrivait Sainte-Beuve, comme un bienfait public que de faire aimer Molière à plus de gens.

«Aimer Molière, en effet, j'entends l'aimer sincèrement et de tout son coeur, c'est, savez-vous? avoir une garantie en soi contre bien des défauts, bien des travers et des vices d'esprit. C'est ne pas aimer d'abord tout ce qui est incompatible avec Molière, tout ce qui lui était contraire en son temps, ce qui lui eût été insupportable du nôtre.

« Aimer Molière, c'est être guéri jamais, je ne parle pas de la basse et infâme hypocrisie, mais du fanatisme, de l'intolérance et de la dureté en ce genre, de ce qui fait anathématiser et maudire ; c'est apporter un correctif à l'admiration même pour Bossuet et pour tous ceux qui, à son image, triomphent, ne fût-ce qu'en paroles, de leur ennemi mort ou mourant; qui usurpent je ne sais quel langage sacré et se supposent involontairement, le tonnerre en main, au lieu et place du Très-Haut. Gens éloquents et sublimes, vous l'êtes beaucoup trop pour moi!

«Aimer Molière, c'est être également à l'abri et à mille lieues de cet autre fanatisme politique, froid, sec et cruel, qui ne rit pas, qui sent son sectaire, qui, sous prétexte de puritanisme, trouve moyen de pétrir et de combiner tous les fiels, et d'unir dans une doctrine amère les haines, les rancunes et les jacobinismes de tous les temps. C'est ne pas être moins éloigné, d'autre part, de ces âmes fades et molles qui, en présence du mal, ne savent ni s'indigner ni haïr.

" Aimer Molière, c'est être assuré de ne pas aller donner dans l'admiration béate et sans limite pour une Humanité qui s'idolâtre et qui oublie de quelle étoffe elle est faite et qu'elle n'est toujours, quoi qu'elle fasse, que l'humaine et chétive nature. C'est ne pas la mépriser trop pourtant, cette commune humanité dont on rit, dont on est, et dans laquelle on se replonge chaque fois avec lui par une hilarité bienfaisante.

«Aimer et chérir Molière, c'est être antipathique à toute manière dans le langage et dans l'expression; c'est ne pas s'amuser et s'attarder aux grâces mignardes, aux finesses cherchées, aux coups de pinceau léchés, au marivaudage en aucun genre, au style miroitant et artificiel.

«Aimer Molière, c'est n'être disposé â aimer ni le faux bel esprit ni la science pédante ; c'est savoir reconnaître à première vue nos Trissotins et nos Vadius jusque sous leurs airs galants et rajeunis; c'est ne pas se laisser prendre aujourd'hui plus qu'autrefois à l'éternelle Philaminte, cette précieuse de tous les temps, dont la forme seulement change et dont le plumage se renouvelle sans cesse ; c'est aimer la santé et le droit sens de l'esprit chez les autres comme pour soi. — Je ne fais que donner la note et le motif; on peut continuer et varier sur ce ton.

«Aimer et préférer ouvertement Corneille, comme le font certains esprits que je connais, c'est sans doute une belle chose et, en un sens, bien légitime; c'est vouloir habiter et marquer son rang dans le monde des grandes âmes ; et pourtant n'est-ce pas risquer, avec la grandeur et le sublime, d'aimer un peu la fausse gloire, d'aller jusqu'à ne pas détester l'enflure et l'emphase, un air d'héroïsme à tout propos? Celui qui aime passionnément Corneille peut n'être pas ennemi d'un peu de jactance.

"Aimer, au contraire, et préférer Racine, ah ! c'est sans doute aimer avant tout l'élégance, la grâce, le naturel et la vérité (au moins relativement), la sensibilité, une passion touchante et charmante; mais n'est-ce pas cependant aussi, sous ce type unique de perfection, laisser s'introduire dans son goût et dans son esprit de certaines beautés convenues et trop adoucies, de certaines mollesses et langueurs trop chères, de certaines délicatesses excessives, exclusives ?

Enfin, tant aimer Racine, c'est risquer d'avoir trop de ce qu'on appelle en France le goût et qui rend si dégoûtés.

«Aimer Boileau.... Mais non, on n'aime pas Boileau, on l'estime, on le respecte ; on admire sa probité, sa raison, par instants sa verve, et, si l'on est tenté de l'aimer, c'est uniquement pour cette équité souveraine qui lui a fait rendre une si ferme justice aux grands poètes ses contemporains, et en particulier à celui qu'il proclame le premier de tous, à Molière.

" Aimer La Fontaine, c'est presque la même chose qu'aimer Molière ; c'est aimer la nature, toute la nature, la peinture naïve de l'humanité, une représentation de la grande comédie " aux cent actes divers, " se déroulant, se découpant à nos yeux en mille petites scènes avec des grâces et des nonchalances qui vont si bien au bonhomme, avec des faiblesses aussi et des laisser-aller qui ne se rencontrent jamais dans le simple et mâle génie, le maître des maîtres. Mais pourquoi irais-je les diviser ? La Fontaine et Molière, on ne les sépare pas, on les aime ensemble.»

1659 - "Les Précieuses ridicules"

Au Louvre, le 24 octobre 1658, devant le roi et la cour, Molière avait joué "Nicomède" sans grand succès, mais avait terminé le spectacle avec la farce du 'Docteur amoureux". Autorisé à jouer au théâtre du Petit-Bourbon, c'est avec "Les Précieuses ridicules" que la "Troupe de Monsieur" obtient son premier succès en novembre 1659, une véritable farce, avec masques et visages enfarinés, mais qui inaugure une nouvelle orientation de la comédie, celle de la peinture des moeurs. Molière obtint du roi la salle du Petit-Bourbon puis celle du Palais-Royal (à partir de 1660) où il remporte de nombreux succès en tant qu’auteur, acteur et directeur de troupe...

"J'ai une délicatesse furieuse pour tout ce que je porte; et jusqu'à mes chaussettes, je ne puis rien souffrir qui ne soit de la bonne faiseuse." - Cathos et Magdelon, de jeunes «précieuses», rêvant d'aventures et d'amours raffinées telles qu'on peut les lire dans les romans de l'époque, éprises de musique et de littérature, et ne supportant que la fréquentation de beaux esprits. Gorgibus, père de l'une et oncle de l'autre, veut les marier à de jeunes gens qui ont de la fortune ou un titre de noblesse, et encourage donc La Grange et Du Croisy à leur faire la cour. Ceux-ci, vertement repoussés par Cathos et Magdelon à cause de leur manque de raffinement et de galanterie, en font part à Gorgibus, et entendent se venger des deux jeunes femmes . Gorgibus se plaint de la coquetterie de Cathos et Magdelon, et leur reproche d'avoir éconduit La Grange et Du Croisy, les jeunes femmes lui exposent leur idéal de galanterie et leur vision romanesque du mariage, laissant Gorgibus à une incompréhension indignée et leur promettant de les marier de force à qui il voudra....

(Scène 4)

GORGIBUS: Il est bien nécessaire vraiment de faire tant de dépense pour vous graisser le museau. Dites-moi un peu ce que vous avez fait à ces messieurs, que je les vois sortir avec tant de froideur? Vous avais-je pas commandé de les recevoir comme des personnes que je voulais vous donner pour maris?

MAGDELON: Et quelle estime, mon père, voulez-vous que nous fassions du procédé irrégulier de ces gens-là?

CATHOS: Le moyen, mon oncle, qu'une fille un peu raisonnable se pût accommoder de leur personne?

GORGIBUS: Et qu'y trouvez-vous à redire?

MAGDELON: La belle galanterie que la leur! Quoi? débuter d'abord par le mariage!

GORGIBUS: Et par où veux-tu donc qu'ils débutent? par le concubinage? N'est-ce pas un procédé dont vous avez sujet de vous louer toutes deux aussi bien que moi? Est-il rien de plus obligeant que cela? Et ce lien sacré où ils aspirent, n'est-il pas un témoignage de l'honnêteté de leurs intentions?

MAGDELON: Ah! mon père, ce que vous dites là est du dernier bourgeois. Cela me fait honte de vous parler de la sorte, et vous devriez un peu vous faire apprendre le bel air des choses.

GORGIBUS: Je n'ai que faire ni d'air ni de chanson. Je te dis que le mariage est une chose sainte et sacrée, et que c'est faire en honnêtes gens que de débuter par là.

MAGDELON: Mon Dieu! Que, si tout le monde vous ressemblait, un roman serait bientôt fini! La belle chose que ce serait si d'abord Cyrus épousait Mandane, et qu'Aronce de plain-pied fût marié à Clélie!

GORGIBUS: Que me vient conter celle-ci?

MAGDELON: Mon père, voilà ma cousine qui vous dira, aussi bien que moi, que le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures. Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache débiter les beaux sentiments, pousser le doux, le tendre et le passionné, et que sa recherche soit dans les formes. Premièrement, il doit voir au temple, ou à la promenade, ou dans quelque cérémonie publique, la personne dont il devient amoureux; ou bien être conduit fatalement chez elle par un parent ou un ami, et sortir de là tout rêveur et mélancolique. Il cache un temps sa passion à l'objet aimé, et cependant lui rend plusieurs visites, où l'on ne manque jamais de mettre sur le tapis une question galante qui exerce les esprits de l'assemblée. Le jour de la déclaration arrive, qui se doit faire ordinairement dans une allée de quelque jardin, tandis que la compagnie s'est un peu éloignée; et cette déclaration est suivie d'un prompt courroux, qui paraît à notre rougeur, et qui, pour un temps, bannit l'amant de notre présence. Ensuite il trouve moyen de nous apaiser, de nous accoutumer insensiblement au discours de sa passion, et de tirer de nous cet aveu qui fait tant de peine. Après cela viennent les aventures, les rivaux qui se jettent à la traverse d'une inclination établie, les persécutions des pères, les jalousies conçues sur de fausses apparences, les plaintes, les désespoirs, les enlèvements, et ce qui s'ensuit. Voilà comme les choses se traitent dans les belles manières, et ce sont des règles dont, en bonne galanterie, on ne saurait se dispenser. Mais en venir de but en blanc à l'union conjugale, ne faire l'amour qu'en faisant le contrat du mariage, et prendre justement le roman par la queue! Encore un coup, mon père, il ne se peut rien de plus marchand que ce procédé; et j'ai mal au coeur de la seule vision que cela me fait.

GORGIBUS: Quel diable de jargon entends-je ici? Voici bien du haut style.

CATHOS: En effet, mon oncle, ma cousine donne dans le vrai de la chose. Le moyen de bien recevoir des gens qui sont tout à fait incongrus en galanterie? Je m'en vais gager qu'ils n'ont jamais vu la carte de Tendre, et que billets-doux, petits-soins, billets-galants et jolis-vers sont des terres inconnues pour eux. Ne voyez-vous pas que toute leur personne marque cela, et qu'ils n'ont point cet air qui donne d'abord bonne opinion des gens? Venir en visite amoureuse avec une jambe toute unie, un chapeau désarmé de plumes, une tête irrégulière en cheveux, et un habit qui souffre une indigence de rubans.! Mon Dieu, quels amants sont-ce là! quelle frugalité d'ajustement et quelle sécheresse de conversation! On n'y dure point, on n'y tient pas. J'ai remarqué encore que leurs rabats ne sont pas de la bonne faiseuse, et qu'il s'en faut plus d'un grand demi-pied que leurs hauts-de-chausses ne soient assez larges.

GORGIBUS: Je pense qu'elles sont folles toutes deux, et je ne puis rien comprendre à ce baragouin. Cathos, et vous, Magdelon.

MAGDELON: Eh! de grâce, mon père, défaites-vous de ces noms étranges, et nous appelez autrement.

GORGIBUS: Comment, ces noms étranges! Ne sont-ce pas vos noms de baptême?

MAGDELON: Mon Dieu, que vous êtes vulgaire! Pour moi, un de mes étonnements, c'est que vous ayez pu faire une fille si spirituelle que moi. A-t-on jamais parlé dans le beau style de Cathos ni de Magdelon? Et ne m'avouerez-vous pas que ce serait assez d'un de ces noms pour décrier le plus beau roman du monde?

CATHOS: Il est vrai, mon oncle, qu'une oreille un peu délicate pâtit furieusement à entendre prononcer ces mots-là; et le nom de Polyxène que ma cousine a choisi, et celui d'Aminte que je me suis donné, ont une grâce dont il faut que vous demeuriez d'accord.

GORGIBUS: Écoutez, il n'y a qu'un mot qui serve: je n'entends point que vous ayez d'autres noms que ceux qui vous ont été donnés par vos parrains et marraines; et pour ces Messieurs dont il est question, je connais leurs familles et leurs biens, et je veux résolument que vous vous disposiez à les recevoir pour maris. Je me lasse de vous avoir sur les bras, et la garde de deux filles est une charge un peu trop pesante pour un homme de mon âge."

Les précieuses se désolent du sort qu'entend leur faire Gorgibus, lorsqu'on vient leur annoncer la visite du «marquis de Mascarille», qui arrive en chaise à porteurs. Celui-ci fait à Magdelon et Cathos des compliments ampoulés qui les ravissent, et leur lit un poème absurde de sa composition qui les bouleverse....

(Scène 9)

MAGDELON: Hélas! Qu'en pourrions-nous dire? Il faudrait être l'antipode de la raison, pour ne pas confesser que Paris est le grand bureau des merveilles, le centre du bon goût, du bel esprit et de la galanterie.

MASCARILLE: Pour moi, je tiens que hors de Paris, il n'y a point de salut pour les honnêtes gens.

CATHOS: C'est une vérité incontestable.

MASCARILLE: Il y fait un peu crotté; mais nous avons la chaise.

MAGDELON: Il est vrai que la chaise est un retranchement merveilleux contre les insultes de la boue et du mauvais temps.

MASCARILLE: Vous recevez beaucoup de visites? Quel bel esprit est des vôtres?

MAGDELON: Hélas! nous ne sommes pas encore connues; mais nous sommes en passe de l'être, et nous avons une amie particulière qui nous a promis d'amener ici tous ces messieurs du Recueil des Pièces Choisies.

CATHOS: Et certains autres qu'on nous a nommés aussi pour être les arbitres souverains des belles choses.

MASCARILLE: C'est moi qui ferai votre affaire mieux que personne: ils me rendent tous visite; et je puis dire que je ne me lève jamais sans une demi-douzaine de beaux esprits.

MAGDELON: Eh! mon Dieu, nous vous serons obligées de la dernière obligation, si vous nous faites cette amitié; car enfin il faut avoir la connaissance de tous ces Messieurs-là, si l'on veut être du beau monde. Ce sont eux qui donnent le branle à la réputation dans Paris, et vous savez qu'il y en a tel dont il ne faut que la seule fréquentation pour vous donner bruit de connaisseuse, quand il n'y aurait rien autre chose que cela. Mais pour moi, ce que je considère particulièrement, c'est que, par le moyen de ces visites spirituelles, on est instruite de cent choses qu'il faut savoir de nécessité, et qui sont de l'essence du bel esprit. On apprend par là chaque jour les petites nouvelles galantes, les jolis commerces de prose et de vers. On sait à point nommé: "Un tel a composé la plus jolie pièce du monde sur un tel sujet; une telle a fait des paroles sur un tel air; celui-ci a fait un madrigal sur une jouissance; celui-là a composé des stances sur une infidélité; Monsieur un tel écrivit hier au soir un sixain à Mademoiselle une telle, dont elle lui a envoyé la réponse ce matin sur les huit heures; un tel auteur a fait un tel dessein; celui-là en est à la troisième partie de son roman; cet autre met ses ouvrages sous la presse." C'est là ce qui vous fait valoir dans les compagnies; et si l'on ignore ces choses, je ne donnerais pas un clou de tout l'esprit qu'on peut avoir.

CATHOS: En effet, je trouve que c'est renchérir sur le ridicule, qu'une personne se pique d'esprit et ne sache pas jusqu'au moindre petit quatrain qui se fait chaque jour; et pour moi, j'aurais toutes les hontes du monde s'il fallait qu'on vînt à me demander si j'aurais vu quelque chose de nouveau que je n'aurais pas vu.

MASCARILLE: Il est vrai qu'il est honteux de n'avoir pas des premiers tout ce qui se fait; mais ne vous mettez pas en peine: je veux établir chez vous une académie de beaux esprits, et je vous promets qu'il ne se fera pas un bout de vers dans Paris que vous ne sachiez par coeur avant tous les autres. Pour moi, tel que vous me voyez, je m'en escrime un peu quand je veux; et vous verrez courir de ma façon, dans les belles ruelles de Paris, deux cents chansons, autant de sonnets, quatre cents épigrammes et plus de mille madrigaux, sans compter les énigmes et les portraits.

MAGDELON: Je vous avoue que je suis furieusement pour les portraits. Je ne vois rien de si galant que cela.

MASCARILLE: Les portraits sont difficiles, et demandent un esprit profond: vous en verrez de ma manière qui ne vous déplairont pas.

CATHOS: Pour moi, j'aime terriblement les énigmes.

MASCARILLE: Cela exerce l'esprit, et j'en ai fait quatre encore ce matin, que je vous donnerai à deviner.

MAGDELON: Les madrigaux sont agréables, quand ils sont bien tournés.

MASCARILLE: C'est mon talent particulier; et je travaille à mettre en madrigaux toute l'histoire romaine.

MAGDELON: Ah! certes, cela sera du dernier beau. J'en retiens un exemplaire au moins, si vous le faites imprimer.

MASCARILLE: Je vous en promets à chacune un, et des mieux reliés. Cela est au-dessous de ma condition; mais je le fais seulement pour donner à gagner aux libraires qui me persécutent.

MAGDELON: Je m'imagine que le plaisir est grand de se voir imprimé.

MASCARILLE: Sans doute. Mais à propos, il faut que je vous die un impromptu que je fis hier chez une duchesse de mes amies que je fus visiter; car je suis diablement fort sur les impromptus.

CATHOS: L'impromptu est justement la pierre de touche de l'esprit.

MASCARILLE: Écoutez donc.

MAGDELON: Nous y sommes de toutes nos oreilles.

MASCARILLE

Oh, oh! je n'y prenais pas garde:

Tandis que, sans songer à mal, je vous regarde,

Votre oeil en tapinois me dérobe mon coeur.

Au voleur, au voleur, au voleur, au voleur!

CATHOS: Ah! mon Dieu! voilà qui est poussé dans le dernier galant.

MASCARILLE: Tout ce que je fais a l'air cavalier; cela ne sent point le pédant.

MAGDELON: Il en est éloigné de plus de deux mille lieues.

MASCARILLE: Avez-vous remarqué ce commencement: oh, oh? Voilà qui est extraordinaire: oh, oh! Comme un homme qui s'avise tout d'un coup: oh, oh! La surprise: oh, oh!

MAGDELON: Oui, je trouve ce oh, oh! Admirable.

On annonce ensuite le «vicomte de Jodelet», ami de Mascarille, et qui se vante d'exploits militaires fictifs, se déshabillant à moitié pour faire admirer ses cicatrices. Impressionnées par la belle prestance et la galanterie de ces visiteurs, Cathos et Magdelon font venir des musiciens pour pourvoir danser et un bal commence. Arrivent alors La Grange et Du Croisy qui se battent avec Mascarille et Jodelet et révèlent que les deux galants n'étaient que leurs valets déguisés. Les deux précieuses, mortifiées d'avoir été ainsi trompées, doivent en plus subir la colère de Gorgibus, qui les bat en maudissant leur extravagance..

1660 - "Sganarelle"

Une nouvelle farce et un nouveau succès, avec des personnages à visage découvert, Sgnarelle et Lucinde, sa fille, Clitandre, son amant, M.Guillaume, vendeur de tapisserie, M. Josse, orfèvre, nombre de médecins, Aminte, Lucrèce, Lisette, suivante de Lucinde. La scène est à Paris, dans une salle de la maison de Sganarelle...

ACTE I, Scène première

SGANARELLE: Ah! L'étrange chose que la vie! Et que je puis bien dire, avec ce grand philosophe de l'antiquité, que qui terre a, guerre a, et qu'un malheur ne vient jamais sans l'autre! Je n'avais qu'une femme, qui est morte.

M. GUILLAUME: Et combien donc en voulez-vous avoir?

SGANARELLE: Elle est morte, Monsieur Guillaume mon ami. Cette perte m'est très sensible, et je ne puis m'en ressouvenir sans pleurer. Je n'étais pas fort satisfait de sa conduite, et nous avions le plus souvent dispute ensemble; mais enfin la mort rajuste toutes choses. Elle est morte: je la pleure. Si elle était en vie, nous nous querellerions. De tous les enfants que le Ciel m'avait donnés, il ne m'a laissé qu'une fille, et cette fille est toute ma peine. Car enfin je la vois dans une mélancolie la plus sombre du monde, dans une tristesse épouvantable, dont il n'y a pas moyen de la retirer, et dont je ne saurais même apprendre la cause. Pour moi, j'en perds l'esprit, et j'aurais besoin d'un bon conseil sur cette matière. Vous êtes ma nièce; vous, ma voisine; et vous, mes compères et mes amis: je vous prie de me conseiller tout ce que je dois faire.

M. JOSSE: Pour moi, je tiens que la braverie, que l'ajustement est la chose qui réjouit le plus les filles; et si j'étais que de vous, je lui achèterais, dès aujourd'hui, une belle garniture de diamants, ou de rubis, ou d'émeraudes.

M. GUILLAUME: Et moi, si j'étais en votre place, j'achèterais une belle tenture de tapisserie de verdure, ou à personnages, que je ferais mettre dans sa chambre, pour lui réjouir l'esprit et la vue.

AMINTE: Pour moi, je ne ferais point tant de façon; et je la marierais fort bien, et le plus tôt que je pourrais, avec cette personne qui vous la fit, dit-on, demander il y a quelque temps.

LUCRÈCE: Et moi, je tiens que votre fille n'est point du tout propre pour le mariage. Elle est d'une complexion trop délicate et trop peu saine, et c'est la vouloir envoyer bientôt en l'autre monde, que de l'exposer, comme elle est, à faire des enfants. Le monde n'est point du tout son fait, et je vous conseille de la mettre dans un couvent, où elle trouvera des divertissements qui seront mieux de son humeur.

SGANARELLE: Tous ces conseils sont admirables assurément; mais je les tiens un peu intéressés, et trouve que vous me conseillez fort bien pour vous. Vous êtes orfèvre, Monsieur Josse, et votre conseil sent son homme qui a envie de se défaire de sa marchandise. Vous vendez des tapisseries, Monsieur Guillaume, et vous avez la mine d'avoir quelque tenture qui vous incommode. Celui que vous aimez, ma voisine, a, dit-on, quelque inclination pour ma fille, et vous ne seriez pas fâchée de la voir la femme d'un autre. Et quant à vous, ma chère nièce, ce n'est pas mon dessein, comme on sait, de marier ma fille avec qui que ce soit, et j'ai mes raisons pour cela; mais le conseil que vous me donnez de la faire religieuse, est d'une femme qui pourrait bien souhaiter charitablement d'être mon héritière universelle. Ainsi, Messieurs et Mesdames, quoique tous vos conseils soient les meilleurs du monde, vous trouverez bon, s'il vous plaît, que je n'en suive aucun. Voilà de mes donneurs de conseils à la mode."

1661 - "L'Ecole des Maris", "Les Fâcheux"

Mais Molière doit désormais prouver qu'il n'est pas qu'un auteur de "farces" parmi d'autres. Il va inaugurer sa nouvelle salle du Palais-Royal en janvier 1661 avec "Don Garcie de Navarre", une comédie héroïque en cinq actes et en vers. C'est un échec, la tragédie ne lui permet pas de franchir cette profondeur d'expression qu'il recherche au-delà de la farce et de la comédie d'intrigue. En quelques mois il termine "L'Ecole des Maris" (juin 1661) et retrouve son public en mêlant encore une fois comédie d'intrigue, farce, et peinture de mœurs et de caractères. S'y ajoute un nouvel élément, une thèse morale en faveur de l'éducation des filles, un thème que porte le personnage d'Ariste, le frère de Sganarelle. Quelques semaines plus tard, à Vaux, aux fêtes données par Fouquet en l'honneur du roi, Molière remporte un nouveau succès avec une comédie-ballet, "Les Fâcheux", (août 1661), mais encore et toujours introduit une nouvelle gradation, celle de portraits-satiriques dont le naturel séduit. Louis XIV, dit-on, qui commence à s'intéresser à Molière...

La fortune semble sourire à Molière, il a 40 ans, il épouse Armande, sœur de Madeleine Béjart (janvier 1662) : elle a vingt ans de moins que lui et ne tardera pas à éveiller sa jalousie...

(L'Ecole des Maris, Acte I, scène 2)

ARISTE, le frère de Sganarelle

Mon frère, son discours ne doit que faire rire.

Elle a quelque raison en ce qu'elle veut dire:

Leur sexe aime à jouir d'un peu de liberté;

On le retient fort mal par tant d'austérité;

Et les soins défiants, les verrous et les grilles

Ne font pas la vertu des femmes ni des filles.

C'est l'honneur qui les doit tenir dans le devoir,

Non la sévérité que nous leur faisons voir.

C'est une étrange chose, à vous parler sans feinte,

Qu'une femme qui n'est sage que par contrainte.

En vain sur tous ses pas nous prétendons régner:

Je trouve que le coeur est ce qu'il faut gagner,

Et je ne tiendrais, moi, quelque soin qu'on se donne,

Mon honneur guère sûr aux mains d'une personne

À qui, dans les désirs qui pourraient l'assaillir,

Il ne manquerait rien qu'un moyen de faillir.

SGANARELLE

Chansons que tout cela!

ARISTE

Soit; mais je tiens sans cesse

Qu'il nous faut en riant instruire la jeunesse,

Reprendre ses défauts avec grande douceur,

Et du nom de vertu ne lui point faire peur.

Mes soins pour Léonor ont suivi ces maximes:

Des moindres libertés je n'ai point fait des crimes.

À ses jeunes désirs j'ai toujours consenti,

Et je ne m'en suis point, grâce au Ciel, repenti.

J'ai souffert qu'elle ait vu les belles compagnies,

Les divertissements, les bals, les comédies;

Ce sont choses, pour moi, que je tiens de tout temps

Fort propres à former l'esprit des jeunes gens;

Et l'école du monde, en l'air dont il faut vivre

Instruit mieux, à mon gré, que ne fait aucun livre.

Elle aime à dépenser en habits, linge et noeuds:

Que voulez-vous? je tâche à contenter ses voeux;

Et ce sont des plaisirs qu'on peut, dans nos familles,

Lorsque l'on a du bien, permettre aux jeunes filles.

Un ordre paternel l'oblige à m'épouser;

Mais mon dessein n'est pas de la tyranniser.

Je sais bien que nos ans ne se rapportent guère,

Et je laisse à son choix liberté tout entière.

Si quatre mille écus de rente bien venants,

Une grande tendresse et des soins complaisants

Peuvent, à son avis, pour un tel mariage,

Réparer entre nous l'inégalité d'âge,

Elle peut m'épouser; sinon, choisir ailleurs.

Je consens que sans moi ses destins soient meilleurs;

Et j'aime mieux la voir sous un autre hyménée,

Que si contre son gré sa main m'était donnée.

SGANARELLE

Hé! qu'il est doucereux! c'est tout sucre et tout miel.

ARISTE

Enfin, c'est mon humeur, et j'en rends grâce au ciel.

Je ne suivrais jamais ces maximes sévères,

Qui font que les enfants comptent les jours des pères.

SGANARELLE

Mais ce qu'en la jeunesse on prend de liberté

Ne se retranche pas avec facilité;

Et tous ses sentiments suivront mal votre envie,

Quand il faudra changer sa manière de vie.

ARISTE

Et pourquoi la changer?

SGANARELLE

Pourquoi?

ARISTE

Oui.

SGANARELLE

Je ne sais.

Un des procédés habituels de Molière est d'opposer deux personnages, deux idées, ce qui permet de mettre en lumière ce que chacun des deux personnages, chacune des deux idées a de plus excessif ou de plus caricatural. Ainsi ici, acte I, scène 1, Aristide et Sganarelle, en soutenant chacun leur opinion, s'obligent à en montrer toutes les conséquences, avec un double déclenchement: en recommandant à Alceste d'accepter le monde tel qu'il est, Philinte en fait une violente satire...

SGANARELLE

Mon frère, s'il vous plaît, ne discourons point tant,

Et que chacun de nous vive comme il l'entend.

Bien que sur moi des ans vous ayez l'avantage

Et soyez assez vieux pour devoir être sage,

Je vous dirai pourtant que mes intentions

Sont de ne prendre point de vos corrections,

Que j'ai pour tout conseil ma fantaisie à suivre,

Et me trouve fort bien de ma façon de vivre.

ARISTE

Mais chacun la condamne.

SGANARELLE

Oui, des fous comme vous,

Mon frère.

ARISTE

Grand merci : le compliment est doux.

SGANARELLE

Je voudrois bien savoir, puisqu'il faut tout entendre,

Ce que ces beaux censeurs en moi peuvent reprendre.

ARISTE

Cette farouche humeur, dont la sévérité

Fuit toutes les douceurs de la société,

A tous vos procédés inspire un air bizarre,

Et, jusques à l'habit, vous rend chez vous barbare.

SGANARELLE

Il est vrai qu'à la mode il faut m'assujettir,

Et ce n'est pas pour moi que je me dois vêtir !

Ne voudriez−vous point, par vos belles sornettes,

Monsieur mon frère aîné (car, Dieu merci, vous l'êtes

D'une vingtaine d'ans, à ne vous rien celer,

Et cela ne vaut point la peine d'en parler),

Ne voudriez−vous point, dis−je, sur ces matières,

De vos jeunes muguets m'inspirer les manières ?

M'obliger à porter de ces petits chapeaux

Qui laissent éventer leurs débiles cerveaux,

Et de ces blonds cheveux, de qui la vaste enflure

Des visages humains offusque la figure ?

De ces petits pourpoints sous les bras se perdants,

Et de ces grands collets jusqu'au nombril pendants ?

De ces manches qu'à table on voit tâter les sauces,

Et de ces cotillons appelés hauts−de−chausses ?

De ces souliers mignons, de rubans revêtus,

Qui vous font ressembler à des pigeons pattus ?

Et de ces grands canons où, comme en des entraves,

On met tous les matins ses deux jambes esclaves,

Et par qui nous voyons ces Messieurs les galants

Marcher écarquillés ainsi que des volants ?

Je vous plairois, sans doute, équipé de la sorte ;

Et je vous vois porter les sottises qu'on porte.

ARISTE

Toujours au plus grand nombre on doit s'accommoder,

Et jamais il ne faut se faire regarder.

L'un et l'autre excès choque, et tout homme bien sage

Doit faire des habits ainsi que du langage,

N'y rien trop affecter, et sans empressement

Suivre ce que l'usage y fait de changement.

Mon sentiment n'est pas qu'on prenne la méthode

De ceux qu'on voit toujours renchérir sur la mode,

Et qui dans ses excès, dont ils sont amoureux,

Seroient fâchés qu'un autre eût été plus loin qu'eux ;

Mais je tiens qu'il est mal, sur quoi que l'on se fonde,

De fuir obstinément ce que suit tout le monde,

Et qu'il vaut mieux souffrir d'être au nombre des fous,

Que du sage parti se voir seul contre tous.

SGANARELLE

Cela sent son vieillard, qui, pour en faire accroire,

Cache ses cheveux blancs d'une perruque noire.

ARISTE

C'est un étrange fait du soin que vous prenez

A me venir toujours jeter mon âge au nez,

Et qu'il faille qu'en moi sans cesse je vous voie

Blâmer l'ajustement aussi bien que la joie,

Comme si, condamnée à ne plus rien chérir,

La vieillesse devoit ne songer qu'à mourir,

Et d'assez de laideur n'est pas accompagnée,

Sans se tenir encor malpropre et rechignée.

SGANARELLE

Quoi qu'il en soit, je suis attaché fortement

A ne démordre point de mon habillement.

Je veux une coiffure, en dépit de la mode,

Sous qui toute ma tête ait un abri commode ;

Un beau pourpoint bien long et fermé comme il faut,

Qui, pour bien digérer, tienne l'estomac chaud ;

Un haut−de−chausses fait justement pour ma cuisse ;

Des souliers où mes pieds ne soient point au supplice.

Ainsi qu'en ont usé sagement nos aïeux :

Et qui me trouve mal, n'a qu'à fermer les yeux.

1662 – "L’Ecole des femmes"

La première de ses grandes comédies. Invité à la cour pour y faire représenter ses œuvres, Molière suscita dès ce moment des jalousies, qui se manifestèrent avec un éclat particulier au lendemain de la création d'une de ses comédies les plus réussies, l'Ecole des femmes (décembre 1662). Le sujet de cette pièce, qui soulevait des questions importantes (l'institution du mariage et l'éducation des filles), tranchait nettement avec les thèmes habituels de la farce ou de la comédie à l'italienne. Innovation littéraire en même temps que critique originale de la société du temps, elle irrita certains auteurs concurrents autant qu'elle choqua les tenants de la morale traditionnelle. Elle eut cependant un succès retentissant, ce qui ne contribua pas à apaiser le débat.

Le quadragénaire Arnolphe rêvait d'une femme parfaitement fidèle et soumise à ses volontés. Il a pris soin de choisir autrefois, à la campagne, une fillette de 4 ans et l'a formée selon sa "méthode", l'ignorance totale de la vie. Agnès a maintenant 17 ans et, en attendant de l'épouser, son tuteur la tient jalousement enfermée. Mais lorsqu'elle aperçoit un jour, en l'absence d'Arnolphe, le jeune Horace, Agnès se sent invinciblement attirée par son charme. Méprise aidant, Arnolphe devient le confident d'Horace. Ne se doutant pas qu'Arnolphe, ami de son propre père, et M. de la Souche, tuteur d'Agnès, ne sont qu'une même personne, le jeune homme lui confie qu'il doit enlever Agnès le soir même. Toute l'intrigue va reposer sur cette méprise. Agnès avoue ingénument â Arnolphe son attirance pour Horace, mais le tuteur jaloux lui présente cet amour hors du mariage comme un crime et lui enjoint de chasser le jeune homme à coups de pierre. Elle obéit, et, pour la préparer â l'épouser, Arnolphe lui fait lire

les rébarbatives "Maximes du Mariage". Mais il apprend bientôt d'Horace lui-même que la pierre lancée par Agnès s'accompagnait d'une déclaration d'amour! Arnolphe redouble de vigilance.. Mais tout s'arrange pour ceux qui s'aiment...

L’Ecole des femmes - Acte I, scène 1, "Epouser une sotte est pour n'être point sot.."

CHRYSALDE

Vous venez, dites-vous, pour lui donner la main ?

ARNOLPHE

Oui. Je veux terminer la chose dans demain.

CHRYSALDE

Nous sommes ici seuls, et l'on peut, ce me semble,

Sans craindre d'être ouïs, y discourir ensemble.

Voulez-vous qu'en ami je vous ouvre mon coeur ?

Votre dessein, pour vous, me fait trembler de peur,

Et, de quelque façon que vous tourniez l'affaire,

Prendre femme est à vous un coup bien téméraire.

ARNOLPHE

Il est vrai, notre ami. Peut-être que chez vous

Vous trouvez des sujets de craindre pour chez nous ;

Et votre front, je crois, veut que du mariage

Les cornes soient partout l'infaillible apanage.

CHRYSALDE

Ce sont coups de hasard, dont on n'est point garant ;

Et bien sot, ce me semble, est le soin qu'on en prend.

Mais, quand je crains pour vous, c'est cette raillerie

Dont cent pauvres maris ont souffert la furie :

Car enfin, vous savez qu'il n'est grands, ni petits,

Que de votre critique on ait vus garantis :

Que vos plus grands plaisirs sont, partout où vous êtes,

De faire cent éclats des intrigues secrètes...

ARNOLPHE

Fort bien. Est-il au monde une autre ville aussi

Où l'on ait des maris si patients qu'ici ?

Est-ce qu'on n'en voit pas de toutes les espèces

Qui sont accommodés chez eux de toutes pièces ?

L'un amasse du bien dont sa femme fait part

A ceux qui prennent soin de le faire cornard ;

L'autre, un peu plus heureux, mais non pas moins infâme,

Voit faire tous les jours des présents à sa femme,

Et d'aucun soin jaloux n'a l'esprit combattu

Parce qu'elle lui dit que c'est pour sa vertu.

L'un fait beaucoup de bruit qui ne lui sert de guères ;

L'autre en toute douceur laisse aller les affaires,

Et, voyant arriver chez lui le damoiseau,

Prend fort honnêtement ses gants et son manteau.

L'une, de son galant, en adroite femelle,

Fait fausse confidence à son époux fidèle,

Qui dort en sûreté sur un pareil appas,

Et le plaint, ce galant, des soins qu'il ne perd pas ;

L'autre, pour se purger de sa magnificence,

Dit qu'elle gagne au jeu l'argent qu'elle dépense,

Et le mari benêt, sans songer à quel jeu,

Sur les gains qu'elle fait rend des grâces à Dieu.

Enfin, ce sont partout des sujets de satire,

Et, comme spectateur, ne puis-je pas en rire ?

Puis-je pas de nos sots...

CHRYSALDE

Oui ; mais qui rit d'autrui

Doit craindre qu'en revanche on rie aussi de lui.

J'entends parler le monde, et des gens se délassent

A venir débiter les choses qui se passent ;

Mais, quoi que l'on divulgue aux endroits où je suis,

Jamais on ne m'a vu triompher de ces bruits.

J'y suis assez modeste ; et bien qu'aux occurrences

Je puisse condamner certaines tolérances,

Que mon dessein ne soit de souffrir nullement

Ce que quelques maris souffrent paisiblement,

Pourtant je n'ai jamais affecté de le dire ;

Car enfin il faut craindre un revers de satire,

Et l'on ne doit jamais jurer sur de tels cas

De ce qu'on pourra faire, ou bien ne faire pas.

Ainsi, quand à mon front, par un sort qui tout mène,

Il serait arrivé quelque disgrâce humaine,

Après mon procédé, je suis presque certain

Qu'on se contentera de s'en rire sous main ;

Et peut-être qu'encor j'aurai cet avantage,

Que quelques bonnes gens diront que c'est dommage.

Mais de vous, cher compère, il en est autrement ;

Je vous le dis encor, vous risquez diablement.

Comme sur les maris accusés de souffrance

De tout temps votre langue a daubé d'importance,

Qu'on vous a vu contre eux un diable déchaîné,

Vous devez marcher droit, pour n'être point berné ;

Et, s'il faut que sur vous on ait la moindre prise,

Gare qu'aux carrefours on ne vous tympanise,

Et...

ARNOLPHE

Mon Dieu ! notre ami, ne vous tourmentez point :

Bien huppé qui pourra m'attraper sur ce point.

Je sais les tours rusés et les subtiles trames

Dont pour nous en planter savent user les femmes.

Et comme on est dupé par leurs dextérités,

Contre cet accident j'ai pris mes sûretés ;

Et celle que j'épouse a toute l'innocence

Qui peut sauver mon front de maligne influence.

CHRYSALDE

Et que prétendez-vous qu'une sotte, en un mot...

ARNOLPHE

Epouser une sotte est pour n'être point sot.

Je crois, en bon chrétien, votre moitié fort sage ;

Mais une femme habile est un mauvais présage ;

Et je sais ce qu'il coûte à de certaines gens

Pour avoir pris les leurs avec trop de talents.

Moi, j'irais me charger d'une spirituelle

Qui ne parlerait rien que cercle et que ruelle ;

Qui de prose et de vers ferait de doux écrits,

Et que visiteraient marquis et beaux esprits,

Tandis que, sous le nom du mari de madame,

Je serais comme un saint que pas un ne réclame ?

Non, non, je ne veux point d'un esprit qui soit haut ;

Et femme qui compose en sait plus qu'il ne faut.

Je prétends que la mienne, en clartés peu sublime,

Même ne sache pas ce que c'est qu'une rime :

Et, s'il faut qu'avec elle on joue au corbillon,

Et qu'on vienne à lui dire à son tour : <<Qu'y met-on ? >>

Je veux qu'elle réponde : <<Une tarte à la crème>> ;

En un mot, qu'elle soit d'une ignorance extrême :

Et c'est assez pour elle, à vous en bien parler,

De savoir prier Dieu, m'aimer, coudre, et filer.

CHRYSALDE

Une femme stupide est donc votre marotte ?

ARNOLPHE

Tant, que j'aimerais mieux une laide bien sotte

Qu'une femme fort belle avec beaucoup d'esprit.

CHRYSALDE

L'esprit et la beauté...

ARNOLPHE

L'honnêteté suffit.

CHRYSALDE

Mais comment voulez-vous, après tout, qu'une bête

Puisse jamais savoir ce que c'est qu'être honnête ?

Outre qu'il est assez ennuyeux, que je croi,

D'avoir toute sa vie une bête avec soi,

Pensez-vous le bien prendre, et que sur votre idée

La sûreté d'un front puisse être bien fondée ?

Une femme d'esprit peut trahir son devoir ;

Mais il faut pour le moins, qu'elle ose le vouloir ;

Et la stupide au sien peut manquer d'ordinaire,

Sans en avoir l'envie et sans penser le faire.

ARNOLPHE

A ce bel argument, à ce discours profond,

Ce que Pantagruel à Panurge répond :

Pressez-moi de me joindre à femme autre que sotte,

Prêchez, patrocinez jusqu'à la Pentecôte ;

Vous serez ébahi, quand vous serez au bout,

Que vous ne m'aurez rien persuadé du tout.

CHRYSALDE

Je ne vous dis plus mot.

ARNOLPHE

Chacun a sa méthode,

En femme, comme en tout, je veux suivre ma mode :

Je me vois riche assez pour pouvoir, que je croi,

Choisir une moitié qui tienne tout de moi,

Et de qui la soumise et pleine dépendance

N'ait à me reprocher aucun bien ni naissance.

Un air doux et posé, parmi d'autres enfants,

M'inspira de l'amour pour elle dès quatre ans.

Sa mère se trouvant de pauvreté pressée,

De la lui demander il me vint en pensée ;

Et la bonne paysanne, apprenant mon désir,

A s'ôter cette charge eut beaucoup de plaisir.

Dans un petit couvent, loin de toute pratique,

Je la fis élever selon ma politique ;

C'est-à-dire, ordonnant quels soins on emploierait

Pour la rendre idiote autant qu'il se pourrait.

Dieu merci, le succès a suivi mon attente ;

Et, grande, je l'ai vue à tel point innocente,

Que j'ai béni le ciel d'avoir trouvé mon fait,

Pour me faire une femme au gré de mon souhait.

Je l'ai donc retirée, et comme ma demeure

A cent sortes de gens est ouverte à toute heure

Je l'ai mise à l'écart, comme il faut tout prévoir,

Dans cette autre maison où nul ne me vient voir ;

Et, pour ne point gâter sa bonté naturelle,

Je n'y tiens que des gens tout aussi simples qu'elle.

Vous me direz : Pourquoi cette narration ?

C'est pour vous rendre instruit de ma précaution.

Le résultat de tout est qu'en ami fidèle

Ce soir je vous invite à souper avec elle ;

Je veux que vous puissiez un peu l'examiner,

Et voir si de mon choix on me doit condamner.

Acte V, scène 4 - Arnolphe nous expose sa souffrance, - situation douloureuse d'un homme qui aime, qui ne sait ni se faire aimer ni trouver les mots pour émouvoir, et qui en a désespérément conscience -, et pourtant nous ne pouvons que le trouver grotesque et odieux...

... ARNOLPHE

Mon visage, friponne,

Dans cette occasion rend vos sens effrayés,

Et c'est à contre-coeur qu'ici vous me voyez.

Je trouble en ses projets l'amour qui vous possède.

(Agnès regarde si elle ne verra point Horace.)

N'appelez point des yeux le galant à votre aide:

Il est trop éloigné pour vous donner secours.

Ah! ah! si jeune encor, vous jouez de ces tours!

Votre simplicité, qui semble sans pareille,

Demande si l'on fait les enfants par l'oreille;

Et vous savez donner des rendez-vous la nuit,

Et pour suivre un galant vous évader sans bruit!

Tudieu! comme avec lui votre langue cajole!

Il faut qu'on vous ait mise à quelque bonne école.

Qui diantre tout d'un coup vous en a tant appris?

Vous ne craignez donc plus de trouver des esprits?

Et ce galant, la nuit, vous a donc enhardie?

Ah! coquine, en venir à cette perfidie!

Malgré tous mes bienfaits former un tel dessein!

Petit serpent que j'ai réchauffé dans mon sein,

Et qui, dès qu'il se sent, par une humeur ingrate,

Cherche à faire du mal à celui qui le flatte!

AGNÈS

Pourquoi me criez-vous?

ARNOLPHE

J'ai grand tort en effet!

AGNÈS

Je n'entends point de mal dans tout ce que j'ai fait.

ARNOLPHE

Suivre un galant n'est pas une action infâme?

AGNÈS

C'est un homme qui dit qu'il me veut pour sa femme:

J'ai suivi vos leçons, et vous m'avez prêché

Qu'il se faut marier pour ôter le péché.

ARNOLPHE

Oui. Mais pour femme, moi je prétendais vous prendre;

Et je vous l'avais fait, me semble, assez entendre.

AGNÈS

Oui. Mais, à vous parler franchement entre nous,

Il est plus pour cela selon mon goût que vous.

Chez vous le mariage est fâcheux et pénible,

Et vos discours en font une image terrible;

Mais, las! il le fait, lui, si rempli de plaisirs,

Que de se marier il donne des désirs.

ARNOLPHE

Ah! c'est que vous l'aimez, traîtresse!

AGNÈS

Oui, je l'aime.

ARNOLPHE

Et vous avez le front de le dire à moi-même!

AGNÈS

Et pourquoi, s'il est vrai, ne le dirais-je pas?

ARNOLPHE

Le deviez-vous aimer, impertinente?

AGNÈS

Hélas!

Est-ce que j'en puis mais? Lui seul en est la cause;

Et je n'y songeais pas lorsque se fit la chose.

ARNOLPHE

Mais il fallait chasser cet amoureux désir.

AGNÈS

Le moyen de chasser ce qui fait du plaisir?

ARNOLPHE

Et ne saviez-vous pas que c'était me déplaire?

AGNÈS

Moi? point du tout. Quel mal cela vous peut-il faire?

ARNOLPHE

Il est vrai, j'ai sujet d'en être réjoui.

Vous ne m'aimez donc pas, à ce compte?

AGNÈS

Vous?

ARNOLPHE

Oui.

AGNÈS

Hélas! non.

ARNOLPHE

Comment, non!

AGNÈS

Voulez-vous que je mente?

ARNOLPHE

Pourquoi ne m'aimer pas, Madame l'impudente?

AGNÈS

Mon Dieu, ce n'est pas moi que vous devez blâmer:

Que ne vous êtes-vous, comme lui, fait aimer?

Je ne vous en ai pas empêché, que je pense.

ARNOLPHE

Je m'y suis efforcé de toute ma puissance;

Mais les soins que j'ai pris, je les ai perdus tous.

AGNÈS

Vraiment, il en sait donc là-dessus plus que vous;

Car à se faire aimer il n'a point eu de peine.

ARNOLPHE

Voyez comme raisonne et répond la vilaine!

Peste! une précieuse en dirait-elle plus?

Ah! je l'ai mal connue; ou, ma foi! là-dessus

Une sotte en sait plus que le plus habile homme.

Puisque en raisonnement votre esprit se consomme,

La belle raisonneuse, est-ce qu'un si long temps

Je vous aurai pour lui nourrie à mes dépens?

AGNÈS

Non. Il vous rendra tout jusques au dernier double.

ARNOLPHE

Elle a de certains mots où mon dépit redouble.

Me rendra-t-il, coquine, avec tout son pouvoir,

Les obligations que vous pouvez m'avoir?

AGNÈS

Je ne vous en ai pas d'aussi grandes qu'on pense.

ARNOLPHE

N'est-ce rien que les soins d'élever votre enfance?

AGNÈS

Vous avez là dedans bien opéré vraiment,

Et m'avez fait en tout instruire joliment!

Croit-on que je me flatte, et qu'enfin, dans ma tête,

Je ne juge pas bien que je suis une bête?

Moi-même, j'en ai honte; et, dans l'âge où je suis,

Je ne veux plus passer pour sotte, si je puis.

ARNOLPHE

Vous fuyez l'ignorance, et voulez, quoi qu'il coûte,

Apprendre du blondin quelque chose?

AGNÈS

Sans doute.

C'est de lui que je sais ce que je peux savoir:

Et beaucoup plus qu'à vous je pense lui devoir.

ARNOLPHE

Je ne sais qui me tient qu'avec une gourmade

Ma main de ce discours ne venge la bravade.

J'enrage quand je vois sa piquante froideur,

Et quelques coups de poing satisferaient mon coeur.

AGNÈS

Hélas! vous le pouvez, si cela vous peut plaire.

ARNOLPHE

Ce mot et ce regard désarme ma colère,

Et produit un retour de tendresse et de coeur,

Qui de son action efface la noirceur.

Chose étrange d'aimer, et que pour ces traîtresses

Les hommes soient sujets à de telles faiblesses!

Tout le monde connaît leur imperfection:

Ce n'est qu'extravagance et qu'indiscrétion;

Leur esprit est méchant, et leur âme fragile;

Il n'est rien de plus faible et de plus imbécile,

Rien de plus infidèle: et malgré tout cela,

Dans le monde on fait tout pour ces animaux-là.

Hé bien! faisons la paix. Va, petite traîtresse,

Je te pardonne tout et te rends ma tendresse.

Considère par là l'amour que j'ai pour toi,

Et me voyant si bon, en revanche aime-moi.

AGNÈS

Du meilleur de mon coeur je voudrais vous complaire:

Que me coûterait-il, si je le pouvais faire?

ARNOLPHE

Mon pauvre petit coeur, tu le peux, si tu veux.

(Il fait un soupir.)

Écoute seulement ce soupir amoureux,

Vois ce regard mourant, contemple ma personne,

Et quitte ce morveux et l'amour qu'il te donne.

C'est quelque sort qu'il faut qu'il ait jeté sur toi,

Et tu seras cent fois plus heureuse avec moi.

Ta forte passion est d'être brave et leste:

Tu le seras toujours, va, je te le proteste;

Sans cesse, nuit et jour, je te caresserai,

Je te bouchonnerai, baiserai, mangerai;

Tout comme tu voudras, tu pourras te conduire:

Je ne m'explique point, et cela, c'est tout dire.

(à part.)

Jusqu'où la passion peut-elle faire aller!

Enfin à mon amour rien ne peut s'égaler:

Quelle preuve veux-tu que je t'en donne, ingrate?

Me veux-tu voir pleurer? Veux-tu que je me batte?

Veux-tu que je m'arrache un côté de cheveux?

Veux-tu que je me tue? Oui, dis si tu le veux:

Je suis tout prêt, cruelle, à te prouver ma flamme.

AGNÈS

Tenez, tous vos discours ne me touchent point l'âme:

Horace avec deux mots en ferait plus que vous.

ARNOLPHE

Ah! c'est trop me braver, trop pousser mon courroux.

Je suivrai mon dessein, bête trop indocile,

Et vous dénicherez à l'instant de la ville.

Vous rebutez mes voeux et me mettez à bout;

Mais un cul de couvent me vengera de tout."

Acte II, scène 5 - Arnolphe, tuteur de la jeune Agnès, s'est efforcé de l'élever dans l'ignorance la plus complète. Mais le jeune Horace, qui le connaît sous un nom d'emprunt, vient lui raconter qu'il a fait la connaissance d'une belle jeune fille, qui est précisément Agnès. Aussi Arnolphe s'empresse-t-il d'interroger sa pupille..

ARNOLPHE : La promenade est belle.

AGNES : Fort belle.

ARNOLPHE : Le beau jour !

AGNES : Fort beau.

ARNOLPHE : Quelle nouvelle ?

AGNES : Le petit chat est mort.

ARNOLPHE : C'est dommage ; mais quoi !

Nous sommes tous mortels, et chacun est pour soi.

Lorsque j'étais aux champs, n'a-t-il point fait de pluie ?

AGNES : Non.

ARNOLPHE : Vous ennuyait-il ?

AGNES : Jamais je ne m'ennuie.

ARNOLPHE : Qu'avez-vous fait encor ces neuf ou dix jours-ci ?

AGNES : Six chemises, je pense, et six coiffes aussi.

ARNOLPHE, ayant un peu rêvé. : Le monde, chère Agnès, est une étrange chose !

Voyez la médisance, et comme chacun cause !

Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu

Etait, en mon absence, à la maison venu ;

Que vous aviez souffert sa vue et ses harangues.

Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues,

Et j'ai voulu gager que c'était faussement...

AGNES : Mon Dieu ! ne gagez pas, vous perdriez vraiment.

ARNOLPHE : Quoi ! c'est la vérité qu'un homme...

AGNES : Chose sûre,

Il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure.

ARNOLPHE, bas, à part. Cet aveu qu'elle fait avec sincérité

Me marque pour le moins son ingénuité.

(Haut.) Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne,

Que j'avais défendu que vous vissiez personne.

AGNES : Oui ; mais quand je l'ai vu, vous ignoriez pourquoi ;

Et vous en auriez fait, sans doute, autant que moi.

ARNOLPHE : Peut-être. Mais enfin contez-moi cette histoire.

AGNES : Elle est fort étonnante, et difficile à croire.

J'étais sur le balcon à travailler au frais,

Lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès

Un jeune homme bien fait, qui, rencontrant ma vue,

D'une humble révérence aussitôt me salue :

Moi, pour ne point manquer à la civilité,

Je fis la révérence aussi de mon côté.

Soudain il me refait une autre révérence ;

Moi, j'en refais de même une autre en diligence ;

Et lui d'une troisième aussitôt repartant,

D'une troisième aussi j'y repars à l'instant.

Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle

Me fait à chaque fois révérence nouvelle ;

Et moi, qui tous ces tours fixement regardais,

Nouvelle révérence aussi je lui rendais :

Tant que, si sur ce point la nuit ne fût venue,

Toujours comme cela je me serais tenue,

Ne voulant point céder, ni recevoir l'ennui

Qu'il me pût estimer moins civile que lui.

ARNOLPHE : Fort bien.

AGNES : Le lendemain, étant sur notre porte,

Une vieille m'aborde, en parlant de la sorte :

<<Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir,

Et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir !

Il ne vous a pas fait une belle personne,

Afin de mal user des choses qu'il vous donne ;

Et vous devez savoir que vous avez blessé

Un coeur qui de s'en plaindre est aujourd'hui forcé.>>

ARNOLPHE, à part. : Ah ! suppôt de Satan ! exécrable damnée !

AGNES : Moi, j'ai blessé quelqu'un ? fis-je tout étonnée.

<<Oui, dit-elle, blessé, mais blessé tout de bon ;

Et c'est l'homme qu'hier vous vîtes du balcon.>>

Hélas ! qui pourrait, dis-je, en avoir été cause ?

Sur lui, sans y penser, fis-je choir quelque chose ?

<<Non, dit-elle ; vos yeux ont fait ce coup fatal,

Et c'est de leurs regards qu'est venu tout son mal.>>

Eh, mon Dieu ! ma surprise est, fis-je, sans seconde ;

Mes yeux ont-ils du mal, pour en donner au monde ?

<<Oui, fit-elle, vos yeux, pour causer le trépas,

Ma fille, ont un venin que vous ne savez pas,

En un mot, il languit, le pauvre misérable ;

Et s'il faut, poursuivit la vieille charitable,

Que votre cruauté lui refuse un secours,

C'est un homme à porter en terre dans deux jours.>>

Mon Dieu ! j'en aurais, dis-je, une douleur bien grande.

Mais pour le secourir qu'est-ce qu'il me demande ?

<<Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir

Que le bien de vous voir et vous entretenir ;

Vos yeux peuvent eux seuls empêcher sa ruine,

Et du mal qu'ils ont fait être la médecine.>>

Hélas ! volontiers, dis-je ; et, puisqu'il est ainsi,

Il peut, tant qu'il voudra, me venir voir ici.

ARNOLPHE, à part. : Ah ! sorcière maudite, empoisonneuse d'âmes,

Puisse l'enfer payer tes charitables trames !

AGNES : Voilà comme il me vit, et reçut guérison.

Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison ?

Et pouvais-je, après tout, avoir la conscience

De le laisser mourir faute d'une assistance ?

Moi qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir,

Et ne puis, sans pleurer, voir un poulet mourir.

ARNOLPHE, bas, à part. : Tout cela n'est parti que d'une âme innocente

Et j'en dois accuser mon absence imprudente,

Qui sans guide a laissé cette bonté de moeurs

Exposée aux aguets des rusés séducteurs.

Je crains que le pendard, dans ses voeux téméraires,

Un peu plus haut que jeu n'ait poussé les affaires.

AGNES : Qu'avez-vous ? Vous grondez, ce me semble, un petit.

Est-ce que c'est mal fait ce que je vous ai dit ?

ARNOLPHE : Non. Mais de cette vue apprenez-moi les suites,

Et comme le jeune homme a passé ses visites.

AGNES : Hélas ! si vous saviez comme il était ravi,

Comme il perdit son mal sitôt que je le vi,

Le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette,

Et l'argent qu'en ont eu notre Alain et Georgette,

Vous l'aimeriez sans doute, et diriez comme nous...

ARNOLPHE : Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous ?

AGNES : Il disait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde,

Et me disait des mots les plus gentils du monde,

Des choses que jamais rien ne peut égaler,

Et dont, toutes les fois que je l'entends parler,

La douceur me chatouille, et là dedans remue

Certain je ne sais quoi dont je suis tout émue.

ARNOLPHE, bas, à part. : O fâcheux examen d'un mystère fatal,

Où l'examinateur souffre seul tout le mal !

(Haut.) Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses,

Ne vous faisait-il point aussi quelques caresses ?

AGNES : Oh ! tant ! il me prenait et les mains et les bras,

Et de me les baiser il n'était jamais las.

ARNOLPHE : Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose ?

(La voyant interdite.) Ouf !

AGNES : Eh ! il m'a...

ARNOLPHE : Quoi ?

AGNES : Pris...

ARNOLPHE : Euh ?

AGNES : Le...

ARNOLPHE : Plaît-il ?

AGNES : Je n'ose,

Et vous vous fâcherez peut-être contre moi.

ARNOLPHE : Non.

AGNES : Si fait.

ARNOLPHE : Mon Dieu ! non.

AGNES : Jurez donc votre foi.

ARNOLPHE : Ma foi, soit.

AGNES : Il m'a pris... Vous serez en colère.

ARNOLPHE : Non.

AGNES : Si.

ARNOLPHE : Non, non, non, non. Diantre ! que de mystère !

Qu'est-ce qu'il vous a pris ?

AGNES : Il...

ARNOLPHE, à part. : Je souffre en damné.

AGNES : Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné.

A vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre.

ARNOLPHE, reprenant haleine. : Passe pour le ruban. Mais je voulais apprendre

S'il ne vous a rien fait que vous baiser les bras.

AGNES : Comment ! est-ce qu'on fait d'autres choses ?

ARNOLPHE : Non pas.

Mais, pour guérir du mal qu'il dit qui le possède,

N'a-t-il point exigé de vous d'autre remède ?

AGNES : Non. Vous pouvez juger, s'il en eût demandé,

Que pour le secourir j'aurais tout accordé.

ARNOLPHE, bas, à part. : Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à bon compte :

Si j'y retombe plus, je veux bien qu'on m'affronte.

Chut. (Haut.) De votre innocence, Agnès, c'est un effet ;

Je ne vous en dis mot. Ce qui s'est fait est fait.

Je sais qu'en vous flattant le galant ne désire

Que de vous abuser, et puis après s'en rire.

AGNES : Oh ! point ! Il me l'a dit plus de vingt fois à moi.

ARNOLPHE : Ah ! vous ne savez pas ce que c'est que sa foi.

Mais enfin apprenez qu'accepter des cassettes,

Et de ces beaux blondins écouter les sornettes,

Que se laisser par eux, à force de langueur,

Baiser ainsi les mains et chatouiller le coeur,

Est un péché mortel des plus gros qu'il se fasse.

AGNES : Un péché, dites-vous ? Et la raison, de grâce ?

ARNOLPHE : La raison ? La raison est l'arrêt prononcé

Que par ces actions le ciel est courroucé.

AGNES : Courroucé ! Mais pourquoi faut-il qu'il s'en courrouce ?

C'est une chose, hélas ! si plaisante et si douce !

J'admire quelle joie on goûte à tout cela ;

Et je ne savais point encor ces choses-là.

ARNOLPHE : Oui, c'est un grand plaisir que toutes ces tendresses,

Ces propos si gentils, et ces douces caresses ;

Mais il faut le goûter en toute honnêteté,

Et qu'en se mariant le calme en soit ôté.

AGNES : N'est-ce plus un péché lorsque l'on se marie ?

ARNOLPHE : Non.

AGNES : Mariez-moi donc promptement, je vous prie.

ARNOLPHE : Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi ;

Et pour vous marier on me revoit ici.

AGNES : Est-ll possible ?

ARNOLPHE : Oui.

AGNES : Que vous me ferez aise !

ARNOLPHE : Oui, je ne doute point que l'hymen ne vous plaise.

AGNES : Vous nous voulez, nous deux...

ARNOLPHE : Rien de plus assuré.

AGNES : Que. si cela se fait, je vous caresserai !

ARNOLPHE : Eh ! la chose sera de ma part réciproque.

AGNES : Je ne reconnais point, pour moi, quand on se moque.

Parlez-vous tout de bon ?

ARNOLPHE : Oui, vous le pourrez voir.

AGNES : Nous serons mariés ?

ARNOLPHE : Oui.

AGNES : Mais quand ?

ARNOLPHE : Dès ce soir.

AGNES, riant. : Dès ce soir ?

ARNOLPHE : Dès ce soir. Cela vous fait donc rire ?

AGNES : Oui.

ARNOLPHE : Vous voir bien contente est ce que je désire.

AGNES : Hélas ! que je vous ai grande obligation,

Et qu'avec lui j'aurai de satisfaction !

ARNOLPHE : Avec qui ?

AGNES : Avec.... Là...

ARNOLPHE : Là... Là n'est pas mon compte,

A choisir un mari vous êtes un peu prompte.

C'est un autre, en un mot, que je vous tiens tout prêt,

Et quant au monsieur là, je prétends, s'il vous plaît,

Dût le mettre au tombeau le mal dont il vous berce

Qu'avec lui désormais vous rompiez tout commerce ;

Que, venant au logis, pour votre compliment,

Vous lui fermiez au nez la porte honnêtement :

Et lui jetant, s'il heurte, un grès par la fenêtre,

L'obligiez tout de bon à ne plus y paraître.

M'entendez-vous, Agnès ? Moi, caché dans un coin,

De votre procédé je serai le témoin.

AGNES : Las ! il est si bien fait ! C'est...

ARNOLPHE : Ah ! que de langage !

AGNES : Je n'aurai pas le coeur...

ARNOLPHE : Point de bruit davantage. Montez là-haut.

AGNES : Mais quoi ! voulez-vous...

ARNOLPHE : C'est assez.

Je suis maître, je parle ; allez, obéissez."

1663 - La fameuse querelle de l'Ecole des femmes, qui occupa toute l'actualité littéraire de l'année 1663, avec ses libelles, ses textes satiriques et ses perfidies (on accusa notamment le dramaturge d'entretenir des relations incestueuses avec Armande Béjart, la fille de Madeleine, qu'il avait épousée en 1662, et qu'on présentait comme sa propre fille), témoigne de l'extrême violence des adversaires de Molière. Celui-ci répliqua en 1663 par deux pièces ayant valeur de manifestes, la "Critique de l'Ecole des femmes" et "l'Impromptu de Versailles", dans lesquelles il se mit en scène avec ses comédiens pour tourner en dérision ses détracteurs (petits marquis, fausses prudes et comédiens de l'Hôtel de Bourgogne). Les détracteurs ne cessèrent pas leurs attaques pour autant, mais Molière jouissait de la protection du roi et recevait régulièrement de lui des commandes pour les fêtes de la cour, en particulier les grandes fêtes dites des «Plaisirs de l'Ile enchantée», pour lesquelles Molière écrivit une comédie galante, la Princesse d'Elide, dont Jean-Baptiste Lully signa la musique...

Edme Boursault (1638-1701), secrétaire de la duchesse d'Angoulême, auteur de comédies (le Mercure galant, 1683), est surtout célèbre par sa critique de l'École des femmes de Molière : en quête de célébrité, il fait représenter à l'Hôtel de Bourgogne, en 1663, "Le Portrait du peintre ou la Contre-critique de L'École des femmes", une comédie satirique dirigée contre Molière, ce qui lui vaut une réponse cinglante dans L'Impromptu de Versailles. Il recommence pourtant trois ans plus tard avec la "Satire des satires", dirigée contre Boileau, mais interdite à la représentation, puis s'attaquera à Racine, avant de se réconcilier avec Boileau ainsi qu'avec Molière en 1678. Son œuvre, qui présente une grande variété, constitue un bon témoignage sur les mœurs du temps. Bien que plusieurs comédies pourtant médiocres (Le Mercure galant, 1679, Les Mots à la mode, 1694) attirent d'abord l'attention sur lui, c'est surtout par ses lettres (Lettres à Babet, 1669), écrites de manière alerte, qu'il suscite autant de considération...

1663 - "Critique de L'École des femmes"

Molière répliqua l'année suivante, en juin 1663, par cette comédie où Dorante et Uranie sont opposés au pédant Lysidas, indigné de l'insuccès des pièces sérieuses alors que les "bagatelles" et les sottises de Molière font courir tout Paris (Acte I, scène 6). Molière sait fort bien que les règles du théâtre en particulier (règle des trois unités) ne sont pas des dogmes et qiuAristote ne les a pas promulguées comme des dogmes. Mais pour lui, s'il est une toute première règle c'est de satisfaire le public..

DORANTE

Vous croyez donc, Monsieur Lysidas, que tout l'esprit et toute la beauté sont dans les poèmes sérieux, et que les pièces comiques sont des niaiseries qui ne méritent aucune louange?

URANIE

Ce n'est pas mon sentiment, pour moi. La tragédie, sans doute, est quelque chose de beau quand elle est bien touchée; mais la comédie a ses charmes, et je tiens que l'une n'est pas moins difficile à faire que l'autre.

DORANTE

Assurément, Madame; et quand, pour la difficulté, vous mettriez un plus du côté de la comédie, peut-être que vous ne vous abuseriez pas. Car enfin, je trouve qu'il est bien plus aisé de se guinder sur de grands sentiments, de braver en vers la Fortune, accuser les Destins, et dire des injures aux Dieux, que d'entrer comme il faut dans le ridicule des hommes, et de rendre agréablement sur le théâtre les défauts de tout le monde. Lorsque vous peignez des héros, vous faites ce que vous voulez. Ce sont des portraits à plaisir, où l'on ne cherche point de ressemblance; et vous n'avez qu'à suivre les traits d'une imagination qui se donne l'essor, et qui souvent laisse le vrai pour attraper le merveilleux. Mais lorsque vous peignez les hommes, il faut peindre d'après nature. On veut que ces portraits ressemblent ; et vous n'avez rien fait, si vous n'y faites reconnaître les gens de votre siècle. En un mot, dans les pièces sérieuses, il suffit, pour n'être point blâmé, de dire des choses qui soient de bon sens et bien écrites; mais ce n'est pas

assez dans les autres, il y faut plaisanter; et c'est une étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes gens ...

URANIE

Mais, de grâce, Monsieur Lysidas, faites-nous voir ces défauts, dont Je ne me suis point aperçue.

LYSIDAS

Ceux qui possèdent Aristote et Horace voient d'abord, Madame, que cette comédie pèche contre toutes les règles de l'art.

URANIE

Je vous avoue que je n'ai aucune habitude avec ces messieurs-là, et que je ne sais point les règles de l'art.

DORANTE

Vous êtes de plaisantes gens avec vos règles, dont vous embarrassez les ignorants et nous étourdissez tous les jours. Il semble, à vous ouïr parler, que ces règles de l'art soient les plus grands mystères du monde; et cependant ce ne sont que quelques observations aisées, que le bon sens a faites sur ce qui peut ôter le plaisir que l'on prend à ces sortes de poèmes; et le même bon sens qui a fait autrefois ces observations les fait aisément tous les jours, sans le secours d'Horace et d'Aristote. Je voudrais bien savoir si la grande règle de toutes les règles n'est pas de plaire, et si une pièce de théâtre qui a attrapé son but n'a pas suivi un bon chemin. Veut-on que tout un public s'abuse sur ces sortes de choses, et que chacun ne soit pas juge du plaisir qu'il y prend ?

URANIE

J'ai remarqué une chose de ces messieurs-là : c'est que ceux qui parlent le plus des règles, et qui les savent mieux que les autres, font des comédies que personne ne trouve belles.

DORANTE

Et c'est ce qui marque, Madame, comme on doit s'arrêter peu à leurs disputes embarrassantes. Car enfin, si les pièces qui sont selon les règles ne plaisent pas et que celles qui plaisent ne soient pas selon les règles, il faudrait de nécessité que les règles eussent été mal faites. Moquons-nous donc de cette chicane où ils veulent assujettir le goût du public, et ne consultons dans une comédie que l'effet qu'elle fait sur nous. Laissons-nous aller de bonne foi aux choses qui nous prennent par les entrailles, et ne cherchons point de raisonnements pour nous empêcher d'avoir du plaisir.

URANIE

Pour moi, quand je vois une comédie, je regarde seulement si les choses me touchent; et, lorsque je m'y suis bien divertie, je ne vais point demander si j'ai eu tort, et si les règles d'Aristote me défendaient de rire.

DORANTE

C'est justement comme un homme qui aurait trouvé une sauce excellente, et qui voudrait examiner si elle est bonne sur les préceptes du Cuisinier français.

URANIE

Il est vrai; et j'admire les raffinements de certaines gens sur des choses que nous devons sentir nous-mêmes. »

1663 - "L'Impromptu de Versailles"

En octobre 1663, "L'Impromptu de Versailles" présente encore une fois sa défense tout en se moquant de ses adversaires. MOLIÈRE y est en marquis ridicule, BRÉCOURT, en homme de qualité, DE LA GRANGE, en marquis ridicule, DU CROISY, en poète, LA THORILLIÈRE, en marquis fâcheux, BÉJART, en homme qui fait le nécessaire, MADEMOISELLE DU PARC, en marquise façonnière, MADEMOISELLE BÉJART, en prude, MADEMOISELLE DE BRIE, en sage coquette, MADEMOISELLE MOLIÈRE, en satirique spirituelle, MADEMOISELLE DU CROISY, en peste doucereuse, MEDEMOISELLE HERVÉ, en servante précieuse. La scène est à Versailles dans la salle de la Comédie... "..Pensez-vous que ce soit une petite affaire que d'exposer quelque chose de comique devant une assemblée comme celle-ci, que d'entreprendre de faire rire des personnes qui nous impriment le respect et ne rient que quand ils veulent? Est-il auteur qui ne doive trembler lorsqu'il en vient à cette épreuve?.."

La riposte est animée, Donneau de Visé, Montfleury, et Robinet, mais Molière a définitivement conquis le roi. Et pour répondre à ses désirs, il écrit rapidement "Le Mariage forcé", qui sera joué au Louvre en janvier 1664. Il s'agit d'une comédie-ballet où, pour la première fois, les intermèdes de danse sont rattachés à l'intrigue. Molière devient le fournisseur des divertissements royaux...

1664 - "Tartuffe"

En 1664, aux grandes fêtes des Plaisirs de l'Ile Enchantée, à Versailles, Molière présente "La Princesse d'Elide", une comédie romanesque et précieuse, reprend "Les Fâcheux" et "Le Mariage Forcé", et , le 12 mai, se risque à la représentation de "Tartuffe", dans laquelle il critique l’hypocrisie des faux dévots - s'attaquant notamment aux excès de la Compagnie du Saint-Sacrement -. C'est le scandale, la pièce est interdite par le roi sous la pression des dévots qui se sentent visés. Molière tente de s'assurer de l'appui de Madame, de Condé, du Cardinal Chigi, légat du Pape, mais la fameuse "cabale des dévots" est la plus forte : il ne peut jouer sa pièce qu'en privé, chez Monsieur et chez la Princesse Palatine.