- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- Welty

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Heller - Toole

- Naipaul

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

Alain-René Lesage (1668-1747), "L'Histoire de Gil Blas de Santillane" (1715-1735) - .....

Last update 10/10/2021

La structure de la société française du XVIIIe siècle est la même que celle du siècle précédent : le roi et la cour sont au sommet de l'édifice. La cour n'a rien perdu de son apparat; le roi, il est vrai, préfère ses petits appartements, mais son "Cabinet" reste le centre de la vie publique; la noblesse s'épuise à paraître et suit une mode raffinée jusqu'à l'extravagance, - jamais les coiffures féminines n'ont été si compliquées, elles reproduisent même des paysages et les frégates de la flotte -, elle mène un jeu ruineux, et noue de multiples intrigues amoureuses. En fait, pourtant, la noblesse d'épée a perdu son pouvoir réel, au profit d'une noblesse de robe orgueilleuse et puissante, et aussi d'une bourgeoisie bien nantie qui, s'étant assuré une place essentielle sous le règne de Louis XIV, a su par la suite consolider ses avantages et ses richesses grâce à l'essor industriel et commercial. L'argent, sous toutes ses formes, a pris une importance énorme dans cette société : le Turcaret de Lesage est l'exemple saisissant de ces parvenus contre lesquels déjà Molière et La Bruyère s'étaient acharnés. Financiers et brasseurs d'argent jouent un rôle politique de premier plan. Law et Paris-Duverney ont eu en main quelques temps toutes les affaires de l'Etat. La puissance de fermiers généraux comme Crozat et Helvétius est presque sans limites. Toutes les classes sociales ont été touchées par la fureur de la spéculation et de la finance, au point que la faillite de Law a bouleversé Paris.

La révolution n'a pas anéanti du jour au lendemain les cadres et les classes sociales. Les aristocrates qui n'avaient pas émigré ont mené une vie souvent misérable; les prisons mêmes peu confortables, mais d'une discipline assez libérale, ont laissé subsister une vie mondaine aussi brillante que factice jusqu'à la Terreur. La réaction thermidorienne révèlera l'éclosion d'une nouvelle société de parvenus. Les difficultés économiques et financières ont enrichi, au détriment du reste de la nation, une minorité de spéculateurs, de trafiquants et d'agioteurs, qui affichent un luxe provocant. Les "Merveilleux" qui se font remarquer par leurs costumes indécents et excentriques et leur prononciation affectée sont l'image de cette classe corrompue.

L'attrait de la littérature espagnole, LeSage, traducteur et adaptateur - L'influence de la littérature espagnole sur la littérature française n'avait jamais cessé depuis le temps de la reine Anne d'Autriche, mais dans le dernier tiers du siècle, cette influence, toujours sensible, ne suscitait plus des chefs-d'œuvre comme le Cid ou Don Juan, mais Thomas Corneille, qui n'a pas moins « trafiqué en Espagne » que son aîné, continuait sans cesse son petit commerce d'importation, non content de versifier Don Juan. Douville traduisait encore la Fouine de Séville en 1661, Mlle de Scudéry avait tiré "Almahide" des "Guerres civiles de Grenade" et Mme de la Fayette y avait puisé "Zayde"; en 1687, le P. Bouhours, dans sa "Manière de bien penser dans les ouvrages de l'esprit", citait couramment les auteurs espagnols, notamment «le sublime Gracian», cet apôtre du cultisme, dont Gongora avait été le dieu et dont le Fabrice du Gil Blas sera le bouillant champion. Enfin, comme au temps de la reine Anne et de Marie-Thérèse, la politique traçait ici le chemin de la littérature et forçait toutes les imaginations à voyager au-delà des Pyrénées, la succession d'Espagne était dans tous les esprits, il semblait qu'allait s'élever une "terrible guerre", on recherchait et on traduisait avec avidité ces anciens libelles relatifs aux ministères de Lerme et d'Olivarès, où nous verrons l'auteur de Gil Blas puiser, et "La Relation du voyage d'Espagne", de Mme d'Aulnoy, était dans toutes les mains. En 1700, Lesage écrivit une préface «pour faire connaître ce dessein au public», préface du Théâtre espagnol annonçant son d'imiter ce que les Espagnols ont «de brillant et d'ingénieux», en évitant « e qu'ils ont d'outré, leur galimatias de termes pompeux, leurs mouvements rodomonts». Ce que le traducteur avait tenté dans deux comédies qu'il publiait «pour essayer le goût du public», "le Traître puni", traduite d'un drame de Francisco de Rojas, intitulé la "Traicion busca el castigo", un ricochet de méprises tragiques qu'amènent l'amour, la jalousie et surtout l'obscurité de la nuit, compliqué par le quadrille d'amoureux qui évolue à travers la plupart des comédies espagnoles, flanqué du "bobo", l'inévitable amant malheureux, du "barba", le père terrible, du "gracîoso", le bouffon, et des escouades ordinaires de valets et de soubrettes. Le traducteur, s'efforce de corriger avec beaucoup d'adresse presque toutes les outrances de ton de son modèle, et sait éviter l'emphase et la trivialité, mais conserver la rapidité et le croisement des ripostes. Dès l'espagnol verse dans des tirades prolongées, le traducteur n'hésite pas à les dialoguer. Lesage révèle ainsi toute le maîtrise de sa prose, mais il en est de même de l'intrigue. Dans sa traduction de la deuxième pièce de son recueil, "Don Félix de Mendoce", tirée la comédie de Lope de Vega, "Guardar y guardarse", Lesage travaille à condenser l'action, à supprimer des scènes jugées parasites, allant jusqu'à nuancer un dialogue qu'il a déjà auparavant resserré. Mais en 1702, Lesage tente une adaptation théâtrale, avec "Le Point d'honneur", comédie en cinq actes, traduite de la comédie de Francisco de Rojas "No hay amigo para amigo", et devant l'échec de la représentation, quitte le théâtre des Castillans pour leur roman, la littérature picaresque, et va s'aventurer dans cette «forêt merveilleuse» (Silva curiosa) dont parlait Julian de Medrano, quand il promenait sur sa lisière Catherine de Médicis et sa cour en promettant nombres de choses très subtiles et très curieuses : Lesage y trouvera la notoriété...

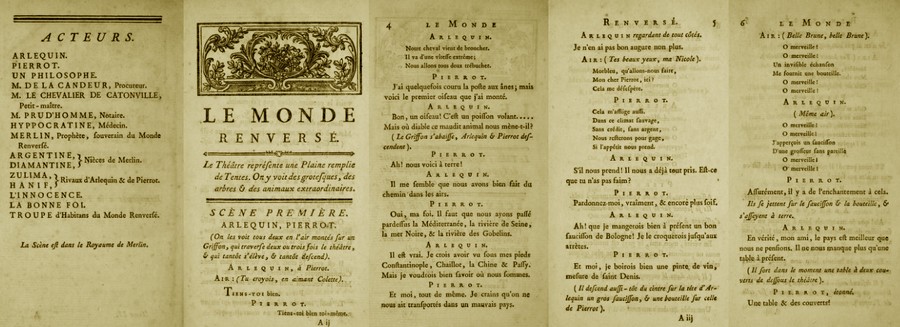

La grande passion du XVIIIe siècle fut pour le théâtre, comme en témoignent les innombrables pièces qui furent composées pendant cette période et les nombreuses scènes particulières qui furent alors installées pour leur représentation (c'est ainsi que la duchesse du Maine avait son théâtre à Sceaux, Mme de Pompadour à Bellevue, Voltaire à Cirey et à Ferney). Mais dans cette abondante production théâtrale, il y a deux parts de valeur tout à fait inégale, la tragédie et la comédie. La tragédie du XVIIIe siècle n'est guère qu'une copie décolorée de la tragédie classique. Deux écrivains seulement ont tenté un effort pour renouveler la scène tragique, Crébillon et Voltaire. Crébillon (16711-1762) a surtout cherché à provoquer l'horreur. On lui prête ce mot : "Corneille avait pris le ciel, Racine la terre, il ne me restait que l'enfer :je m'y suis jeté à corps perdu." C'est ainsi que dans "Idoménée" (1705) il a représenté un père qui tue son fils, dans "Atrée et Thyeste" (1707) un père qui boit le sang de son fils, dans "Électre" (1709), un fils qui tue sa mère, dans "Rhadamiste et Zénobie" (1711), son chef d'œuvre, un père qui tue son fils et se tue lui-même après. Quant à Voltaire, il eut toute sa vie le goût du théâtre, sa longue carrière littéraire débute avec "OEdipe" (1718) et s'achève avec "Irène" (1778). Il a publié ou fait représenter une cinquantaine de pièces, tragédies, comédies, opéras; et à maintes reprises il exposera ses idées sur le genre tragique, où il a eu le mérite d'introduire plusieurs innovations : des sujets plus variés, plus de vérité dans le décor et le costume, plus de spectacle.

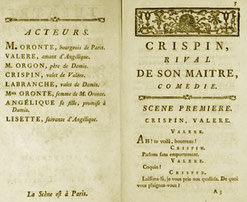

Mais c'est la Comédie, notamment la comédie de caractère, dans la suite de Molière, qui s'impose, deux auteurs rajeunissent le genre, Marivaux, dans la première moitié du siècle, Beaumarchais dans la seconde. Quant aux très nombreux auteurs qui s'emparent du genre, ils ne développeront pas tant tel ou tel caractère, épuisé par Molière, mais une note expressive plus comique ou plus satirique. Jean Regnard (1655-1709), Lesage et son "Turcaret" (1709), Dufresny (1648-1724) et les "Amusements sérieux et comiques d'un Siamois" (1707), Dancourt (1661-1725) et "Le Chevalier à la mode" (1687), Piron (1689-1773) et "La Métromanie" (1738), Destouches (1680-1754) et "Le Philosophe marié" (1727)...

"Que je suis las d'être valet!", s'écrie Crispin au début de la pièce de Lesage en 1707. L'arrière-cour devient plus épicée. Le parvenu n'est plus le seul personnage qui crée de la littérature. La valetaille s'émancipe. Vainement le Règlement général pour la police de Paris, en date du 30 mars 1635, avait édicté une injonction faisant défenses à tous pages, laquais et hommes-de-chambre de porter aucunes épées, bâtons, ni armes offensives et défensives. Lesage s'affranchit soudainement de ses modèles espagnols et entre dans la grande satire de mœurs, dans le théâtre puis dans le roman. En 1707, Lesage montre dans le Diable boiteux qu'un domestique peut arriver à tout.

Et l'exemple vient de plus haut. Un certain Guillaume Dubois, fils d'un modeste apothicaire de Brive, repéré pour son intelligence et son adresse, devint, de précepteur, cardinal et principal ministre du Régent Philippe d'Orléans, son sourire narquois peint par Hyacinthe Rigaud en 1723 illustre cette singulière émancipation. Un Saint-Simon décrivait cette surprenant ascension "comme ces plantes qui s'introduisent dans les murailles et qui enfin les renversent". Les romans s'emparent de ce thème, et joue à merveille avec une société de nobles et de bourgeois qui ne cherchent, encore et toujours, qu'à s'encanailler. Citons pour cette période l'un des grands succès du XVIIIe siècle ainsi que l'attestent une vingtaine d'éditions en de nombreuses langues, "Les Illustres Françaises" (1713) de Robert Challes (1659-1721), nous sommes ici sur un chemin réaliste et libertin qui conduit nos lecteurs de Richardson et Prévost à Diderot et Sade...

(Hyacinthe Rigaud (1649-1753), "Portrait du cardinal Guillaume Dubois", 1723, Cleveland Museum of Art, par le peintre de Louis XIV et de Bossuet)

Alain-René Lesage (1668-1747)

Alain-René Lesage naquit à Sarzeau (Morbihan) et fait ses études au Collège des Jésuites de Vannes. Il a le malheur de perdre à 14 ans son père qui, notaire royal et greffier, lui laisse une petite fortune que ses tuteurs ne tardent pas à dilapider, et doit gagner sa vie. Il fait son droit à Paris où il s'inscrit au Palais comme avocat. Il se marie en 1694 et deux de ses enfants, René-André, dit Montmenil, et François-André, dit Pittence, deviennent acteurs. Il abandonne lui-même bientôt le barreau pour tenter de vivre de sa plume. Entraîné par l'abbé de Lyonne vers la littérature espagnole, il traduisit d'abord un grand nombre de romans picaresques et de pièces espagnoles.

En 1702, Lesage fait son début, sur le Théâtre-Français, avec "Le Point d'honneur", comédie en cinq actes, traduite de la comédie de Francisco de Rojas "No hay amigo para amigo", une traduction bien remaniée qui l'emporte sur sa rivale, "le Jodelet duelliste" de Scarron. Elle n'eût pourtant que deux représentations, un échec qui orientera Lesage vers la littérature picaresque où il trouvera une renommée certaine, à défaut de fortune. Il s'y essaie donc et traduit en 1704 une suite de la première partie du Don Quichotte qui est due à Bartholomé de Argensola ou à Luis de Aliaga et qui avait paru dès 1614, sous le pseudonyme d'Avellaneda, en devançant la deuxième partie du Don Quichotte authentique, et en inspirant à Cervantes bien des protestations. En revanche, la traduction de Lesage rencontre un écho favorable, elle plaît en elle-même, sans voir l'original espagnol. On retrouvera dans Gil Blas toute l'inventivité d'Avellaneda et des réminiscences de Cervantes, tout en parodiant pêle-mêle Homère et L'Astrée. Le Don Quichotte de Lesage connut quatre éditions de son vivant et un succès durable, qu'il constatera lui-même, en 1707, dans la première préface du Diable boiteux.

Le succès de cette tentative le ramena au théâtre et il écrivit "Don César Ursin", inspiré de Calderon et de sa comédie "Peor esta que estava" (Cela va de mal en pis). L' accueil du public du Théâtre-Français le 15 mars 1707, en présence du prince de Conti, ne fut pas au rendez-vous, trop de prudence sans doute de la part de notre auteur, il lui faut oser franchir un cap, ce sera "Crispin"...

En 1707, Lesage s'émancipe et compose lui-même "Crispin rival de son maître" (1707), et la même année, il publie un roman à succès "Le Diable boiteux", satire originale de la société française -, bientôt suivi de "Turcaret" (1708), des comédies de mœurs dont la vigueur, comparable à celle des grandes pièces de Molière, fit scandale.

Il revint au roman avec "Gil Blas de Santillarle", publié en 1715 (Ire partie), 1724 (2e partie) et 1735 (dernière partie) : écrit en un style aisé et clair, c'est ce roman qui assure sa notoriété. Rien ne manque à ses romans : brigands, enlèvements, aventures d'amour et d'humour. Il rédigea, pour vivre, de nombreuses études, des vaudevilles, des traductions et des romans dont le picaresque "Bachelier de Salamanque" ou Mémoires et aventures de don Chérubin de la Ronda (1736), frère spirituel de Gil Blas, et une série de gros romans, comme l'Histoire de Guzman d'Alfarache (1732), les Aventures de M. Robert Chevalier, dit de Beauchêne, capitaine de flibustiers dans la Nouvelle France (1732), l'Histoire d'Estebanille Gonzalès, surnommé le garçon de bonne humeur (1734). Il mourut en 1747.

1707 - "Crispin, rival de son maître"

Comédie qui permet enfin à Lesage de nouer avec un peu de notoriété après des essais infructueux. Crispin, domestique de Valère, un jeune homme pauvre mais de qualité, tente de faire fortune à l'insu de son maître en spéculant certaines aventures de ce dernier. Valère aime Angélique, fille d'un bon bourgeois vaniteux, Oronte, qui la destine à Damis, le fils d'un de ses amis, soutenu par Orgon, son père. Crispin apprend de Labranche, valet de ce Damis, que ce dernier a déjà contracté un mariage secret. Labranche, venu à Paris pour trouver une solution, offre à Crispin l'occasion de monter une petite escroquerie, tenté par la dot d'Angélique. Labranche présente ainsi Crispin richement vêtu et le fait passer pour Damis, tant est si bien que le valet parvient à gagner la confiance de Mme Oronte. Angélique n'entend pas épouser un homme qu'elle n'aime pas, mais la situation n'est sauvée que Valère découvre l'intrigue. Le mariage entre Valère et Angélique conclut la pièce, au détriment des deux valets parfaitement fourbes et sans scrupule.

SCENE PREMIERE. CRISPIN, VALÈRE.

VALERE. AH ! te voilà, bourreau !

CRISPIN. Parlons sans emportement.

VALÈRE. Coquin !

CRISPIN. Laissons-Ià, je vous prie, nos qualités. De quoi vous plaignez- vous ?

VALERE. De quoi je me plains, traître ? Tu m'avois demandé congé pour huit jours, & il y a plus d'un mois que je ne t'ai vu. Est-ce ainfi qu'un valet doit servir?

CRISPIN. Parbleu ! monsieur, je vous sers comme vous me payez. Il me semble que l'un n'a pas plus à se plaindre que l'autre.

VALÈRE. Je voudrois bien savoir d'où tu peux venir?

CRISPIN. Je viens de travailler à ma fortune. J'ai été en Touraine avec un chevalier de mes amis faire une petite expédition.

VALÈRE. Quelle expédition ?

CRISPIN. Lever un droit qu'il s'est acquis sur les gens de province, par sa manière de jouer.

VALÈRE. Tu viens donc fort à propos, car je n'ai point d'argent ; & tu dois être en état de m'en prêter.

CRISPIN. Non, Monsieur; nous n'avons pas fait une heureuse pêche. Le poisson a vu l'hameçon, il n'a point voulu mordre à l'appât.

VALÈRE. Le bon fond de garçon que voilà ? Ecoute : Crispin, je veux bien te pardonner le passé; j'ai besoin de ton industrie.

CRISPIN, Quelle clémence !

VALÈRE. Je suis dans un grand embarras.

CRISPIN. Vos créanciers s'impatientent-ils ? Ce gros marchand, à qui vous avez fait un billet de neuf cens francs pour trente pistoles d'étoffes qu'il vous a fournies, auroit-il obtenu sentence contre vous ?

VALÈRE. Non.

CRISPIN. Ah! j'entends. Cette généreuse marquise qui alla elle-même payer votre tailleur qui vous avoit fait assigner, a découvert que nous agissions de concert avec lui.

VALÈRE. Ce n'est point cela, Crispin. Je suis devenu amoureux.

CRISPIN. Oh ! oh ! Et de qui, par aventure ?

VALÈRE. D'Angélique, fille unique de monsieur Oronte.

CRISPIN. Je la connois de vue : peste, la jolie figure ! son père, si je ne me trompe, est un bourgeois qui demeure en ce logis, & qui est très-riche.

VALÈRE. Oui ; il a trois grandes maisons dans les plus beaux quartiers de Paris.

CRISPIN. L'adorable personne qu'Angélique !

VALÈRE. De plus, il passe pour avoir de l'argent comptant.

CRISPIN. Je connois tout l'excès de votre amour. Mais où en êtes-vous avec la petite fille ? Elle fait vos sentimens ?

VALÈRE. Depuis huit jours que j'ai un libre accès chez son père, j'ai si bien fait, qu'elle me voit d'un œil favorable : mais Lisette, sa femme de- chambre, m'apprit hier une nouvelle qui me met au désespoir.

CRISPIN. Eh ! que vous a-t-elle dit, cette désespérante Lisette ?

VALÈRE. Que j'ai un rival, que monsieur Oronte a donné sa parole à un jeune homme de province qui doit incessamment arriver à Paris pour épouser Angélique.

CRISPIN. Et qui est ce rival?

VALÈRE. C'est ce que je ne sais point encore. On appela Lisette dans le tems qu'elle me disoit cette fâcheuse nouvelle, & je fus obligé de me retirer sans apprendre son nom.

CRISPIN. Nous avons bien la mine de n'être pas sitôt propriétaires des trois belles maisons de monsieur Oronte.

VALÈRE. Vas trouver Lisette de ma part, parle-lui ; après cela nous prendrons nos mesures.

CRISPIN. Laissez-moi faire.

VALÈRE. Je vais t'attendre au logis.

(Il sort).

SCENE II

CRISPIN, seul . Que je suis las d'être valet! ah! Crispin, c'est ta faute ; tu as toujours donné dans la bagatelle : tu devrois présentement briller dans la finance. Avec l'esprit que j'ai, morbleu ! J'aurois déjà fait plus d'une banqueroute.

SCÈNE III - CRISPIN, LABRANCHE.

LABRANCHE. N'est-ce pas là Crispin ?

CRISPIN. Est-ce Labranche que je vois ?

LABRANCHE. C'est Crispin, c'est lui-même.

CRISPIN. C'est Labranche, ou je meure ! L'heureuse rencontre ! Que je t'embrase, mon cher. Franchement ne te voyant plus paroître à Paris, je craignois que quelque arrêt de la cour ne t'en eût éloigné.

LABRANCHE. Ma foi, mon ami, je l'ai échappé belle, depuis que je ne t'ai vu. On m'a voulu donner de l'occupation sur mer ; j'ai pensé être du dernier détachement de la Tournelle.

CRISPIN. Tudieu ! Qu'avois-tu donc fait ?

LABRANCHE. Une nuit je m'avisai d'arrêter, dans une rue détournée, un marchand étranger, pour lui demander, par curiosité, des nouvelles de son pays. Comme il n'entendoit pas le françois, il crut que je lui demandois la bourse ; il crie au voleur, le guet vient ; on me prend pour un fripon; on me mène au Châtelet; j'y ai demeuré sept semaines.

CRISPIN. Sept semaines !

LABRANCHE. J'y aurois demeuré bien davantage, sans la nièce d'une revendeuse à la toilette.

CRISPIN. Est-il vrai ?

LABRANCHE. On étoit furieusement prévenu contre moi ; mais cette bonne amie se donna tant de mouvement, qu'elle fit connoître mon innocence.

CRISPIN. Il est bon d'avoir de puissans amis.

LABRANCHE. Cette aventure m'a fait faire des réflexions.

CRISPIN. Je le crois; tu n'es plus curieux de savoir des nouvelles des pays étrangers.

LABRANCHE. Non, ventrebleu ! Je me suis remis dans le service. Et toi, Crispin, travailles-tu toujours ?

CRISPIN. Non ; je suis, comme toi, un fripon honoraire. Je fuis rentré dans le service aussi ; mais je sers un maître sans bien, ce qui suppose un valet sans gages ; je ne suis pas trop content de ma condition.

LABRANCHE. Je le suis assez de la mienne, moi. Je me suis retiré à Chartres, j'y sers un jeune homme appelé Damis ; c'est un aimable garçon ; il aime le jeu, le vin, les femmes ; c'est un homme universel ; nous faisons ensemble toutes fortes de débauches ; cela m'amuse, cela me détourne de mal faire.

CRISPIN. L'innocente vie !

LABRANCHE. N'est-il pas vrai ?

CRISPIN. Assurément. Mais dis-moi, Labranche, qu'est- tu venu faire à Paris ? Où vas-tu ?

LABRANCHE. Je vais dans cette maison.

CRISPIN. Chez monsieur Oronte ?

LABRANCHE. Sa fille est promise à Damis.

CRISPIN. Angélique promise à ton maître ?

LABRANCHE. Monsieur Orgon, père de Damis, étoit à Paris il y a quinze jours, j'y étois avec lui ; nous allâmes voir monsieur Oronte qui est de ses anciens amis, & ils arrêtèrent entre eux ce mariage.

CRISPIN. C'est donc une affaire résolue ?

LABRANCHE. Oui : le contrat est déjà signé des deux pères & de madame Oronte ; la dot, qui est de vingt mille écus en argent comptant, est toute prête ; on n'attend que l'arrivée de Damis pour terminer la chose.

CRISPIN. Ah ! Parbleu, cela étant, Valère mon maître n'a donc qu'à chercher fortune ailleurs,

LABRANCHE. Quoi, ton maître ?

CRISPIN. Il est amoureux de cette même Angélique : mais, puisque Damis..,

LABRANCHE. Oh! Damis n'épousera point, Angélique, il y a une petite difficulté.

CRISPIN. Eh ! quelle ?

LABRANCHE. Pendant que son père le mariait ici, il s'est marié à Chartres, lui.

CRISPIN. Comment donc ?

LABRANCHE. Il aimoit une jeune personne avec qui il avoit fait les choses... de manière qu'au retour du bonhomme Orgon, il s'est fait en secret une assemblée de parens. La fille est de condition. Damis a été obligé de l'épouser.

CRISPIN. Oh ! cela change la thèse.

LABRANCHE. J'ai trouvé les habits de noces de mon maître tous faits ; j'ai ordre de les emporter à Chartres, aussitôt que j'aurai vu monsieur & madame Oronte, & retiré la parole de monsieur Orgon.

CRISPIN. Retirer la parole de monsieur Orgon !

LABRANCHE. C'est ce qui m'amène à Paris. Sans adieu, Crispin ; nous nous reverrons,

CRISPIN. Attends, Labranche, attends, mon enfant ; il me vient une idée... Dis-moi un peu; ton maître est-il connu de monsieur Oronte ?

LABRANCHE. Ils ne se sont jamais vus.

CRISPIN. Ventrebleu ! Si tu voulois, il y auroit un beau coup à faire ; mais après ton aventure du Châtelet je crains que tu ne manques de courage.

LABRANCHE. Non non ; tu n'as qu'à dire. Une tempête essuyée n'empêche point un bon matelot de se remettre en mer. Parle ; de quoi s'agit-il ? Est- ce que tu voudrois faire passer ton maître pour Damis ? Et lui faire épouser...."

Lesage a tiré l'idée première de sa pièce de "Los empeños del mentir" de Diego Hurtado de Mendoza (1503-1573), auteur par ailleurs de "Guerra de Granada": un aventurier, abusant des confidences d'un cavalier qu'il a tiré des griffes de trois brigands, tente d'épouser la sœur de ce brave homme en se faisant passer pour le fiancé attendu. Si l'on ne retrouve dans Crispin que l'idée première, Lesage y a puisé l'art de mêler ou de démêler une action avec vraisemblance. Les entrées de Valère et celle d'Orgon, qui rythment la pièce, sont amenées avec un naturel parfait. On retrouvera ce style avec Beaumarchais et Figaro. Citons ces deux dialogues ...

.. le premier entre Oronte et Labranche (scène XV)...

M. ORONTE. Approche, Labranche, viens-çà... Je te trouve une physionomie d'honnête homme.

LABRANCHE. Oh! monsieur, sans vanité, je suis encore plus honnête homme que ma physionomie.

M. ORONTE. J'en suis bien aise. Ecoute; ton maître a la mine d'un verd qalant

LABRANCHE. Tudieu ! c'est un joli homme. Les femmes en sont folles, il a un certain air libre qui les charme. Monsieur Orgon, en le mariant, assure le repos de trente familles pour le moins.

M. ORONTE. Cela étant, je ne m'étonne point qu'il ait poussé à bout une fille de qualité.

LABRANCHE. Que dites-vous ?

M. ORONTE. Il faut, mon ami, que tu me confesses la vérité : je sais tout ; je sais que Damis est marié, qu'il a épousé une fille de Chartres.

LABRANCHE, à part. Ouf!

M. ORONTE. Tu te troubles ; je vois qu'on m'a dit vrai, tu es un fripon.

LABRANCHE. Moi, monsieur?

M. ORONTE. Oui, toi, pendard! je suis instruit de votre dessein, & je prétends te faire punir comme complice d'un projet si criminel...

... l'autre, entre les deux valets Crispin et La Branche (scène XIX) :

CRISPIN.... As-tu arrêté des chevaux pour cette nuit?

LABRANCHE, regardant de loin . Oui.

CRISPIN. Bon!... Je suis d'avis que nous prenions le chemin de Flandres.

LABRANCHE(regardant toujours au loin et avec distraction). Le chemin de Flandres?... Oui, c'est fort bien raisonné. J'opine aussi pour le chemin de Flandres.

CRISPIN. Que regardes-tu donc avec tant d'attention ?

LABRANCHE. Je regarde.... Oui.... Non.... Ventrebleu ! serait- ce lui?

CRISPIN. Qui, lui?

LABRANCHE. Hélas! voilà toute sa figure.

CRISPIN. La figure de qui?

LABRANCHE. Crispin, mon pauvre Crispin! c'est M. Orgon.

CRISPIN. Le père de Damis ?

LABRANCHE. Lui-même.

CRISPIN. Le maudit vieillard ! —

LABRANCHE. Je crois que tous les diables sont déchaînés contre la dot.

CRISPIN. Il vient ici, il va entrer chez monsieur Oronte, & tout va se découvrir.

LABRANCHE. C'est ce qu'il faut empêcher, s'il est possible. Va m'attendre à l'auberge.

{Crispin sort.)

Et Lesage ajoute déjà cette petite touche que nous verrons avec Turcaret, cette société où se côtoient désormais de petits scélérats qui «ne se font point un scrupule de la pluralité des dots », où les coquins se gardent les uns aux autres «une fidélité plus exacte que les honnêtes gens». «Que je suis las d'être valet! » s'écrie Crispin dès le début de la pièce, nous avons quitté le monde des vulgaires picaros de Mendoza. Ce que l'on cherche désormais à escroquer, ce n'est rien moins qu'une position sociale avec la considération qui y est associée: «Ah! Crispin, c'est ta faute! Tu as toujours donné dans la bagatelle; tu devrais présentement briller dans la finance... Avec l'esprit que j'ai, morbleu! j'aurais déjà fait plus d'une banqueroute.» Fort de son succès, Lesage présente coup sur coup deux comédies en un acte, "Les Etrennes" (janvier 1708), qui est refusée par les comédiens, puis "la Tontine" en date du 27 février 1708. Et comme on le dira plus, au fond, "Crispin rival" doit plus à Molière qu'à Mendoza, et le Diable boiteux procède bien plus de La Bruyère que de Guevara. Lesage ne demandait guère plus qu'un cadre et osait désormais se charger du reste....

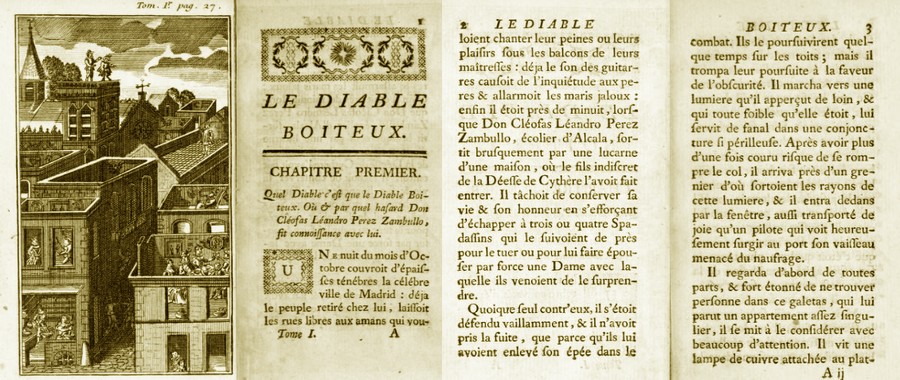

1707 - "Le Diable boiteux"

Après les Lettres galantes d'Aristénète (1695), adaptation d'un recueil grec tardif, et les Nouvelles Aventures de l'admirable Don Quichotte de la Manche (1704), tirées de la suite anonyme du roman de Cervantès, "le Diable boiteux", qu'il publia en 1707, d'après un ouvrage de Luis Vélez de Guevara (1570-1644), «El Diablo cojuelo, novela de la otra vida», fut l'un des plus grands succès de librairie du siècle. Mais c'est une oeuvre à plusieurs entrées. On y reconnaît la satire façon La Bruyère : "On le voit toute la journée dans les antichambres du Roi et du premier Ministre. Ne le prenez pas pour un ambitieux qui brigue quelque charge importante. Il n'en souhaite aucune- et ne demande rien. Hé quoi! me direz-vous, il n'irait dans cet endroit-là simplement que pour faire sa cour.? Encore moins. Il ne parle jamais au Ministre. Il n'en est pas même connu et ne se soucie nullement de l'être. Quel est donc son but? Le voici : il voudrait persuader qu'il a du crédit." C'est aussi un roman à clefs, nous sommes bien à Paris, avec ses financiers et ses comédiens, ses rues, Lesage rééditera son livre en 1726, «refondu et augmenté d'un volume que les sottises humaines lui ont aisément fourni»...

Asmodée, «le diable boiteux», guide un jeune écolier, Don Cléofas, dans un périple qui les fait pénétrer dans toutes les maisons de Madrid, ouvrant les toitures comme des couvercles de boites pour espionner les familles durant la nuit. Cet ouvrage est la satire de toutes les couches sociales. Le merveilleux qui en fait le fond ne donne lieu qu'à des récits épisodiques mais la diversité des aventures, une critique vive et ingénieuse, la vérité des portraits, un style nerveux, des anecdotes piquantes relatives à quelques contemporains notamment celles qui ont trait à Ninon, à Baron, au mariage de Dufresny, ont fait le succès de ce roman.

Au-dessus des toits de Madrid - Don Cléophas Léandro Perez Zambullo, écolier d'Alcala (Nouvelle Castille), se trouvant dans le cabinet d'un astrologue à Madrid, entend un long soupir, puis des paroles distinctes qui sortent d`une fiole placée sur la table du savant. C'est là qu'est enfermé le Diable boiteux, Asmodée, qui demande au jeune étudiant de vouloir bien le délivrer en brisant la fiole. Une fois en liberté, Asmodée retrouve la forme humaine et s'élance à travers les airs en emportant Cléophas accroché à son manteau..

"Il marcha vers une lumière qu'il aperçut de loin, et qui, toute faible qu'elle était, lui servit de fanal dans une conjoncture si périlleuse. Après avoir plus d'une fois couru le risque de se rompre le cou, il arriva près d'un grenier d'où sortaient les rayons de cette lumière, et il entra dedans par la fenêtre, aussi transporté de joie qu'un pilote qui voit heureusement surgir au port son vaisseau menacé du naufrage. Il regarda d'abord de toutes parts ; et fort étonné de ne trouver personne dans ce galetas, qui lui parut un appartement assez singulier, il se mit à le considérer avec beaucoup d'attention. Il vit une lampe de cuivre attachée au plafond, des livres et des papiers en confusion sur une table, une sphère et des compas d'un côté, des fioles et des cadrans de Tantre : ce qui lui fit juger qu'il demeurait au-dessous quelque astrologue qui venait faire ses observations dans ce réduit.

Il rêvait au péril que son bonheur lui avait fait éviter et délibérait en lui-même s'il demeurerait jusqu'au lendemain, ou s'il prendrait un autre parti, quand il entendit pousser un long soupir auprès de lui. Il s'imagina d'abord que c'était quelque fantôme de son esprit agité, une illusion de la nuit; c'est pourquoi, sans s'y arrêter, il continua ses réflexions. Mais, ayant ouï soupirer une seconde fois, il ne douta plus que ce ne fût une chose réelle; et, bien qu'il ne vît personne dans la chambre, il ne laissa pas de s'écrier : « Qui diable soupire ici? — C'est moi, seigneur écolier, lui répondit aussitôt une voix qui avait quelque chose d'extraordinaire; je suis depuis six mois dans une de ces fioles bouchées. II loge en cette maison un savant astrologue qui est magicien : c'est lui qui, par le pouvoir de son art, me tient enfermé dans cette étroite prison. — Vous êtes donc un esprit? dit don Cléophas, un peu troublé de la nouveauté de l'aventure. — Je suis un démon, repartit la voix; vous venez ici fort à propos pour me tirer d'esclavage. Je languis dans l'oisiveté, car je suis le diable de l'enfer le plus vif et le plus laborieux. »

Ces paroles causèrent quelque frayeur au seigneur Zambullo; mais, comme il était naturellement courageux, il se rassura, et dit d'un Ion ferme à l'esprit : « Seigneur diable, apprenez-moi, s'il vous plaît, quel rang vous tenez parmi vos confrères, si vous êtes un

démon noble ou roturier? — Je suis un diable d'importance, répondit la voix, et celui de tous qui a le plus de réputation dans l'un et dans l'autre monde. — Seriez-vous par hasard, répliqua don Cléophas, le démon qu'on appelle Lucifer?

— Non, repartit l'esprit, c'est le diable des charlatans. — Êtes-vous Uriel? reprit l'écolier. — Fi donc! interrompit brusquement la voix; c'est le patron des marchands, des tailleurs, des bouchers, des boulangers et des autres voleurs du tiers état. — Vous êtes peut-être Belzébuth? dit Léandro. — Vous moquez-vous? repartit l'esprit; c'est le démon des duègnes et des écuyers. — Cela m'étonne, dit Zambullo; je croyais Belzébuth un des plus grands personnages de votre compagnie. — C'est un de ses moindres sujets, repartit le démon : vous n'avez pas des idées justes de notre enfer. — Il faut donc, reprit Cléophas, que vous soyez Léviathan, Belphégor ou Astaroth? — Oh! pour ces trois-là, dit la voix, ce sont des diables du premier ordre ; ce sont des esprits de cour. Ils entrent dans les conseils des princes, animent les ministres, forment les ligues, excitent les soulèvements dans les États, et allument les flambeaux de la guerre. Ce ne sont point là des maroufles comme les premiers que vous avez nommés. — Hé! dites-moi, je vous prie, répliqua l'écolier, quelles sont les fonctions de Flagel? — Il est l'âme de la chicane et l'esprit du barreau, repartit le démon. C'est lui qui a composé le protocole des huissiers et des notaires. Il inspire les plaideurs, possède les avocats et obsède les juges. Pour moi, j'ai d'autres occupations : je fais des mariages ridicules : j'unis des barbons avec des mineures, des maîtres avec leurs servantes, des filles mal dotées avec de tendres amants qui n'ont point de fortune. C'est moi qui ai introduit dans le monde le luxe, la débauche, les jeux de hasard et la chimie. Je suis l'inventeur des carrousels, de la danse, de la musique, de la comédie et de toutes les modes nouvelles de France. En un mot, je m'appelle Asmodée, surnommé le Diable boiteux.

— Hé quoi! s'écria don Cléophas, vous seriez ce fameux Asmodée dont il est fait une si glorieuse mention dans Agrippa et dans la Clavicule de Salomon? — Cela est vrai, dit l'esprit : Je suis le démon de la luxure, ou, pour parler plus honorablement, le dieu Cupidon; car les poètes m'ont donné ce joli nom, et ces messieurs me peignent fort avantageusement. Ils disent que j'ai des ailes dorées, un bandeau sur les yeux, un arc à la main, un carquois plein de flèches sur les épaules, et avec cela une beauté ravissante. Vous allez voir tout à l'heure ce qui en est si vous voulez me mettre en liberté. — Seigneur Asmodée, répliqua Léandro Ferez, il y longtemps, comme vous savez, que je vous suis entièrement dévoué; le péril que je viens de courir en peut

faire foi. Je suis bien aise de trouver l'occasion de vous servir, mais le vase qui vous recèle est sans doute un vase enchanté : je tenterais vainement de le déboucher ou de le briser : ainsi, je ne sais pas trop bien de quelle manière je pourrai vous délivrer de prison. Je n'ai pas un grand usage de ces sortes de délivrances; et, entre nous, si, tout fin diable que vous êtes, vous ne sauriez vous tirer d'affaire, comment un chétif mortel en pourrait-il venir à bout? — Les hommes ont ce pouvoir, répondit le démon. La fiole où je suis retenu n'est qu'une simple bouteille de verre facile à briser. Vous n'avez qu'à la prendre et qu'à la jeter par terre, j'apparaîtrai tout aussitôt en forme humaine. — Sur ce pied-là, dit l'écolier, la chose est plus aisée que je ne le pensais. Apprenez-moi donc dans quelle fiole vous êtes; j'en vois un assez grand nombre de pareilles, et je ne puis la démêler. — C'est la quatrième du côté de la fenêtre, répliqua l'esprit. Quoique l'empreinte d'un cachet magique soit sur le bouchon, la bouteille ne laissera pas de se casser. — Cela suffît, reprit don Cléophas. Je suis prêt à faire ce que vous souhaitez ; il n'y a plus qu'une petite difficulté qui m'arrête : quand je vous aurai rendu le service dont il s'assit, je crains de payer les pots cassés. — Il ne vous arrivera aucun malheur, repartit le démon; au contraire, vous serez content de ma reconnaissance. Je vous apprendrai tout ce que vous voudrez savoir; je vous instruirai de tout ce qui se passe dans le monde; je vous découvrirai les défauts des hommes; je serai votre démon tutélaire, et, plus éclairé que le génie de Socrate, je prétends vous rendre encore plus savant que ce grand philosophe. En un mot, je me donne à vous avec mes bonnes et mauvaises qualités; elles ne vous seront pas moins utiles les unes que les autres. »

Le jeune Zambullo prit la fiole où était l'esprit, et, sans s'embarrasser davantage de ce qu'il en pourrait arriver, il la laissa tomber rudement. Elle se brisa en mille pièces, et inonda le plancher d'une liqueur noirâtre qui s'évapora peu à peu, et se convertit en une fumée, laquelle, venant à se dissiper tout à coup, fît voir à l'écolier surpris une figure d'homme en manteau, de la hauteur d'environ deux pieds et demi, appuyé sur deux béquilles. Ce petit monstre boiteux avait des jambes de bouc, le visage long, le menton pointu, le teint jaune et noir, le nez fort écrasé; ses yeux ressemblaient à deux charbons allumés; sa bouche, excessivement fendue, était surmontée de deux crocs de moustache rousse, et bordée de deux lippes sans pareilles.

Ce démon, s'apercevant que sa vue ne prévenait pas en sa faveur l'écolier, lui dit en souriant :

"Eh bien! seigneur don Cléophas Léandro Ferez Zambullo, que vous semble de mon air et de ma beauté?... Mais hâtons-nous de sortir de ce galetas. Le magicien y va bientôt monter. S'il nous surprenait, il ne manquerait pas de me remettre en bouteille, et il pourrait bien vous y mettre aussi. Jetons auparavant par la fenêtre les morceaux de la fiole brisée, afin que l'enchanteur ne s'aperçoive pas de mon élargissement. "

Après avoir parlé de cette sorte, le démon ramassa toutes les pièces de la fiole cassée et les jeta par la fenêtre.

« Seigneur Zambullo, dit-il ensuite à l'écolier, sauvons-nous au plus vite : prenez le bout de mon manteau, et ne craignez rien. » Quelque périlleux que parût ce parti à don Cléoplhas, il aima mieux l'accepter que de demeurer exposé au ressentiment du magicien; et il s'accrocha le mieux

qu'il put au Diable, qui l'emporta dans le moment.

Asmodée n'avait pas vanté sans raison son agilité. Il fendit l'air comme une flèche décochée avec violence, et s'alla percher sur la tour de San-Salvador . Dès qu'il eut pris pied, il dit à son compagnon : « Eh bien! seigneur Léandro, quand on dit d'une rude voiture que c'est une voiture de diable, n'est-il pas vrai que cette façon de parler est fausse?

- Je viens d'en vérifier la fausseté, répondit poliment Zambullo. Je puis assurer que c'est une voiture plus douce qu'une litière, et avec cela si diligente, qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer sur la route.

- Or çà, reprit le démon, vous ne savez pas pourquoi je vous amène ici : je prétends vous montrer tout ce qui se passe dans Madrid; et comme je veux débuter parce quartier-ci, je ne pouvais choisir un endroit plus propre à l'exécution de mon dessein. Je vais, par mon pouvoir diabolique, enlever les toits des maisons : et, malgré les ténèbres de la nuit, le dedans va s'ouvrir aux yeux."

A ces mots, il ne fit simplement qu'étendre le bras droit, et aussitôt tous les toits disparurent. Alors l'écolier vit, comme en plein midi, l'intérieur des maisons, de même, dit Luis Velez de

Guevara, qu'on voit le dedans d'un pâté dont on vient d'ôter la croûte. Le spectacle était trop nouveau pour ne pas attirer son attention tout entière. ll promena sa vue de toutes parts, et la diversité des choses qui l'environnaient eut de quoi occuper longuement sa curiosité.

"Seigneur don Cléophas, lui dit le Diable, cette confusion d'objets que vous regardez avec tant de plaisir est, à la vérité, très agréable à contempler ; mais ce n'est qu'un amusement frivole. ll faut que je vous le rende utile ; et pour vous donner une parfaite connaissance de la vie humaine, je veux vous expliquer ce que font toutes ces personnes que vous voyez. Je vais vous découvrir les motifs de leurs actions, et vous révéler jusqu'à leurs plus secrètes pensées. Par où commençons-nous?

Observons d'abord, dans cette maison à droite, ce vieillard qui compte de l'or et de l'argent : c'est un bourgeois avare... Admirez ce vieux fou; avec quelle satisfaction il parcourt des yeux ses richesses! il ne peut s'en rassasier. Mais prenez garde en même temps à ce qui se passe dans une petite salle de la même maison. Y remarquez-vous deux jeunes garçons avec une vieille femme? - Oui, répondit Cléophas. Ce sont apparemment ses enfants. - Non, répondit le Diable, ce sont ses neveux, qui doivent en hériter, et qui, dans l'impatience où ils sont de partager ses dépouilles, ont fait venir secrètement une sorcière pour savoir d'elle quand il mourra...

- J'aperçois dans la maison qui fait face, dit Zambullo, un homme qui se lève et s'habille à la hâte. - Malepeste!, répondit l'esprit, c'est un médecin qu'on appelle pour une affaire bien pressante. On vient le chercher de la part d'un prélat qui, depuis une heure qu'il est au lit, a toussé deux ou trois fois. Portez la vue au delà, sur la droite, et tâchez de découvrir dans un grenier un homme qui se promène en chemise, à la sombre clarté d'une lampe.

- J'y suis, s'écria l'écolier, à telles enseignes que je ferais l'inventaire des meubles. qui sont dans ce galetas : il n'y a qu'un grabat, un placet et une table, et les murs me paraissent tout barbouillés de noir.

- Le personnage qui loge si haut est un poète, reprit Asmodée, et ce qui vous paraît noir, ce sont des vers tragiques de sa façon dont il a tapissé sa chambre, étant obligé, faute de papier, d'écrire ses poèmes sur le mur...

- Oh ! oh! s'écria l'écolier, j'entends retentir l'air de cris et de lamentations; viendrait-il d'arriver quelque malheur?

- Voici ce que c'est, dit l'esprit : deux jeunes cavaliers jouaient ensemble aux cartes, dans ce tripot où vous voyez tant de lampes et de chandelles allumées. Ils se sont échauffés sur un coup, ont mis l'épée à la main, et se sont blessés tous deux mortellement; le plus âgé est marié et le plus jeune est fils unique; ils vont rendre l'âme... Remarquez-vous près de là deux hommes que l'on ensevelit? Ce sont deux frères ; ils étaient malades de la même maladie, mais ils se gouvernaient différemment : l'un avait une confiance aveugle en son médecin, l'autre a voulu laisser agir la nature. Ils sont morts tous les deux : celui-là pour avoir pris tous les remèdes de son docteur; celui-ci pour n'avoir rien voulu prendre..

— Cela est fort embarrassant, dit Léandro. Et que faut-il donc que fasse un pauvre malade? — C'est ce que je ne puis vous apprendre, répondit le Diable; je sais bien qu'il y a de bons remèdes, mais je ne sais s'il y a de bons médecins... »

Asmodée transporte son compagnon sur le faîte d'une prison ; et là il lui découvre les secrètes pensées de chacun des prisonniers, et la cause de leur captivité. Puis sur le toit d'une casa de los locos (maison de fous)...

Zambullo parcourut d'un air curieux toutes les loges, et après qu'il eut observé les folles et les fous qu'elles renfermaient, le Diable lui dit : « Vous en voyez de toutes les façons; en voilà de l'un et de l'autre sexe, en voilà de tristes et de gais, déjeunes et de vieux; il faut à présent que je vous dise pourquoi la tète leur a tourné; allons de loge en loge, et commençons par les hommes. Le premier qui se présente, et qui paraît furieux, est un nouvelliste castillan, né dans le sein de Madrid, un bourgeois fier et plus sensible à l'honneur de sa patrie qu'un ancien citoyen de Rome. Il est devenu fou de chagrin d'avoir lu dans la gazette que vingt-cinq Espagnols s'étaient laissés battre par un parti de cinquante Portugais.] Il a pour voisin un licencié qui avait tant d'envie d'attraper un bénéfice, qu'il a fait l'hypocrite à la cour pendant dix ans, et le désespoir de se voir toujours oublié dans les promotions lui a brouillé la cervelle; mais ce qu'il y a d'avantageux pour lui, c'est qu'il se croit archevêque de Tolède. S'il ne l'est pas effectivement, il a du moins le plaisir de s'imaginer qu'il l'est; et je le trouve d'autant plus heureux, que je regarde sa folie comme un beau songe qui ne finira qu'avec sa vie, et qu'il n'aura point de compte à rendre, en l'autre monde, de l'usage de ses revenus.

Le fou qui suit est un pupille; son tuteur l'a fait passer pour insensé, dans le dessein de s'emparer pour toujours de son bien; le pauvre garçon a véritablement perdu l'esprit, de rage d'être enfermé. Après le mineur est un maître d'école qui est venu là pour s'être obstiné à vouloir trouver le paulo post futurum du verbe grec ; et le quatrième, un marchand dont la raison n'a pu soutenir la nouvelle d'un naufrage, après avoir eu la force de résister à deux banqueroutes qu'il a faites. Le personnage qui gît dans la loge suivante est le vieux capitaine Zanubio, cavalier napolitain qui s'est venu établir à Madrid. La jalousie l'a mis dans l'état où vous le voyez...

Immédiatement après Zanubio, continua le Diable, est le seigneur don Blaz Desdichado, cavalier plein de mérite : la mort de son épouse est cause qu'il est dans la situation déplorable où vous le voyez. — Cela me surprend, dit don Cléophas : un mari que la mort de sa femme rend insensé! Je ne croyais pas qu'on pût pousser si loin l'amour conjugal. — N'allons pas si vite, interrompit Asmodée; don Blaz n'est pas devenu fou de douleur d'avoir perdu sa femme; ce qui lui a troublé l'esprit, c'est que, n'ayant point d'enfants, il a été obligé de rendre aux parents de la défunte cinquante mille ducats qu'il reconnaît dans son contrat de mariage avoir reçus d'elle. — Oh! c'est une autre affaire! répliqua Léandro; je ne suis plus étonné de son accident. Et dites-moi, s'il vous plaît, quel est ce jeune homme qui saute comme un cabri dans la loge suivante, et qui s'arrête de moment en moment pour faire des éclats de rire, en se tenant les côtes? Voilà un fou bien gai! — Aussi, repartit le boiteux, sa folie vient d'un excès de joie. Il était portier d'une personne de qualité; et comme il apprit un jour la mort d'un riche contador dont il se trouvait l'unique héritier, il ne fut point à l'épreuve d'une si joyeuse nouvelle : la tète lui tourna. Nous voici parvenus à ce grand garçon qui joue de la guitare, et qui l'accompagne de sa voix : c'est un fou mélancolique, un amant que les rigueurs d'une dame ont réduit au désespoir, et qu'il a fallu enfermer. — Ah! que je plains celui-là! s'écria l'écolier : permettez que je déplore son infortune, elle peut arriver à tous les honnêtes gens : si j'étais épris d'une beauté cruelle, je ne sais si je n'aurais pas le même sort. — A ce sentiment, reprit le démon, je vous reconnais pour un vrai Castillan; il faut être né dans le sein de la Castille pour se sentir capable d'aimer jusqu'à devenir fou de chagrin de ne pouvoir plaire. Considérez, dans la loge qui suit celle de ce joueur de guitare, ce visage pâle et décharné qui grince des dents, et semble vouloir manger les barreaux de fer qui sont à sa fenêtre : c'est un honnête homme né

sous un astre si malheureux, qu'avec tout le mérite du monde, quelques mouvements qu'il se soit donnés pendant vingt années, il n'a pu parvenir à s'assurer du pain. Il a perdu la raison en voyant un très petit sujet de sa connaissance monter en un jour, par l'arithmétique, au haut de la roue do la fortune.

Le voisin de ce fou est un vieux secrétaire qui a le timbre fêlé pour n'avoir pu supporter l'ingratitude d'un homme de la cour qu'il a servi pendant soixante ans. On ne peut assez louer le zèle et la fidélité de ce serviteur, qui ne demandait jamais rien; il se contentait de faire parler ses services et son assiduité; mais son maître, bien loin de ressembler à Archélaiis, roi de Macédoine, qui refusait lorsqu'on lui demandait, et donnait quand on ne lui demandait pas, est mort sans le récompenser; il ne lui a laissé que ce qu'il lui faut pour passer le reste de ses jours dans la misère et parmi les fous. Je ne veux plus vous en faire observer qu'un : c'est celui qui, les coudes appuyés sur sa fenêtre, paraît plongé dans une profonde rêverie. Vous voyez en lui un senhor hidalgo de Tafalla, petite ville de Navarre; il est venu demeurer à Madrid, où il a fait

un bel usage de son bien. Il avait la rage de vouloir connaître tous les beaux esprits et de les régaler; ce n'était chez lui, tous les jours, que festins; et, quoique les auteurs, nation ingrate et impolie, se moquassent de lui en le grugeant, il n'a pas été content qu'il n'ait mangé avec eux son petit fait. — Il ne faut pas douter, dit Zambullo, qu'il ne soit devenu fou de regret de s'être si sottement ruiné. — Tout au contraire, reprit Asmodée, c'est de se voir hors d'état de continuer le même train. Venons présentement aux femmes, ajouta-t-il.

— Comment donc, s'écria l'écolier, je n'en vois que sept ou huit! Il y a moins de folles que je ne croyais. — Toutes les folles ne sont pas ici, dit le démon en souriant. Je vous porterai, si vous le souhaitez, tout à l'heure, dans un autre quartier de cette ville, où il y a une grande maison qui en est toute pleine. — Cela n'est pas nécessaire, répliqua don Cléophas, je m'en tiens à celles-ci. — Vous avez raison, reprit le boiteux; ce sont presque toutes des filles de distinction ; vous jugez bien, à la propreté de leur linge, qu'elles ne sauraient être des personnes du commun. Je vais vous apprendre la cause de leur folie. Dans la première loge est la femme d'un corrégidor, à qui la rage d'avoir été appelée bourgeoise par une dame de la cour a troublé l'esprit. Dans la seconde, demeure l'épouse d'un trésorier général du conseil des Indes; elle est devenue folle de dépit d'avoir été obligée, dans une rue étroite, de faire reculer son carrosse pour laisser passer celui de la duchesse de Médina-Cœli. Dans la troisième fait sa résidence une jeune veuve de famille marchande qui a perdu le jugement de regret d'avoir manqué un grand seigneur qu'elle espérait épouser. Les deux folles suivantes sont l'aïeule d'un avocat et une vieille marquise ; la première, par sa mauvaise humeur, désolait son petit-fîls, qui l'a mise ici fort honnêtement pour s'en débarrasser; l'autre est une femme qui a toujours été idolâtre de sa beauté; au lieu de vieillir de bonne grâce, elle pleurait sans cesse en voyant ses charmes tomber en ruine; et enfin, un jour, en se considérant

dans une glace fidèle, la tète lui tourna. — Tant mieux pour cette marquise, dit Léandro; dans le dérangement où est son esprit, elle n'aperçoit peut-être plus le changement que le temps a fait en elle. — Non, assurément, répondit le Diable; bien loin de remarquer à présent un air de vieillesse sur son visage, son teint lui paraît un mélange de lis et de roses, elle voit autour d'elles les Grâces et les Amours ; en un mot, elle croit être la déesse Vénus. — Eh bien! répliqua l'écolier, n'est-elle pas plus heureuse d'être folle que de se voir telle qu'elle est? — Sans doute », reprit Asmodée...."

Mais tous les fous ne sont pas enfermés, comme le remarque judicieusement Asmodée : en regardant du côté de la ville, les deux promeneurs en découvrent plusieurs, dignes d'avoir place dans la casa de los locos...

« Seigneur Asmodée, interrompit Léandro, apprenez-moi, de grâce, si ce vieillard que je vois occupe à lire dans un cabinet ne serait point par hasard un homme à mériter d'être ici? — Il le mériterait sans doute, répondit le démon; ce personnage est un vieux licencié qui lit une épreuve d'un livre qu'il a sous la presse. — C'est apparemment quelque ouvrage de morale ou de théologie? dit don Cléophas. — Non, repartit le boiteux, ce sont des poésies gaillardes qu'il a composées dans sa jeunesse; au lieu de les brûler, ou du moins de les laisser périr avec lui, il les fait imprimer de son vivant, de peur qu'après sa mort ses héritiers ne soient tentés de les mettre au jour, et que, par respect pour son caractère, ils n'en ôtent tout le sel et l'agrément. Mais venons à un riche chanoine que je vois à deux pas de là. Il a une folie fort singulière : s'il vit frugalement, ce n'est ni par mortification, ni par sobriété; s'il se passe d'équipage, ce n'est point par avarice. Et pourquoi donc ménage-t-il son revenu? C'est pour amasser de l'argent. Qu'en veut-il faire? des aumônes? Non, il en achète des tableaux, des meubles précieux, des bijoux. Et vous croyez que c'est pour en jouir pendant sa vie? Vous vous trompez, c'est uniquement pour en parer son inventaire. — Ce que vous dites est outré, interrompit Zambullo; y a-t-il au monde un homme de ce caractère-là? — Oui, vous dis-je, reprit le Diable, il a cette manie; il se fait un plaisir de penser qu'on admirera son inventaire. A-t-il acheté, par exemple, un beau bureau?

il le fait empaqueter proprement et serrer dans un garde-meuble, afin qu'il paraisse tout neuf aux yeux des fripiers qui viendront le marchander après sa mort. Passons à un de ses voisins que vous ne trouverez pas moins fou : c'est un vieux garçon venu depuis peu des îles Philippines à Madrid, avec une riche succession que son père, qui était auditeur de l'audience de Manille, lui a laissée. Sa conduite est assez extraordinaire : on le voit toute la journée dans les antichambres du roi et du premier ministre. Ne le prenez pas pour un ambitieux qui brigue quelque charge importante; il n'en souhaite aucune, et ne demande rien. Eh quoi! me direz-vous, il n'irait dans cet endroit-là simplement que pour faire sa cour? Encore moins. Il ne parle jamais au ministre; il n'en est pas même connu, et ne se soucie pas de l'être. Quel est donc son but?

Le voici : il voudrait persuader qu'il a du crédit. — Le plaisant original! s'écria l'écolier en éclatant de rire ; c'est se donner bien de la peine pour peu de chose; vous avez raison de le mettre au rang des fous à enfermer. — Oh ! reprit Asmodée, je vais vous en montrer beaucoup d'autres qu'il ne serait pas juste de croire plus sensés. Considérez dans cette grande maison, où vous apercevez tant de bougies allumées, trois hommes et deux femmes autour d'une table; ils ont soupé ensemble, et jouent présentement aux cartes pour achever de passer la nuit, après quoi ils se sépareront; telle est la vie que mènent ces dames et ces cavaliers. Ils s'assemblent régulièrement tous les soirs, et se quittent au lever de l'aurore pour aller dormir, jusqu'à ce que les ténèbres reviennent chasser le jour; ils ont renoncé à la vue du soleil et des beautés de la nature. Ne dirait-on pas, à les voir ainsi environnés de flambeaux, que ce sont des morts qui attendent qu'on leur rende les derniers devoirs?

— Il n'est pas besoin d'enfermer ces fous-là, dit don Cléophas; ils le sont déjà. — Je retiens une loge, reprit le démon, pour une dame qui demeure dans un grenier à côté de l'hôtel du comte : c'est une vieille veuve qui, par un excès de tendresse pour ses enfants, a eu la bonté de leur faire une donation de tous ses biens, moyennant une petite pension alimentaire que lesdits enfants sont obligés de lui faire, et que, par reconnaissance, ils ont grand soin de ne lui pas payer. J'y veux envoyer aussi un vieux garçon de bonne famille, lequel n'a pas plus tôt un ducat qu'il le dépense, et qui, ne pouvant se passer d'espèces, est capable de tout faire pour en avoir. Il y a quinze jours que sa blanchisseuse, à qui il devait trente pistoles, vint les lui demander en disant qu'elle en avait besoin pour se marier à un valet de chambre qui la recherchait. « Tu as donc d'autre argent, lui dit-il; car où diable est le valet de chambre qui voudra devenir ton mari pour trente pistoles? — Eh! mais, répondit-elle, j'ai encore, outre cela, deux cents ducats. — Deux cents ducats! répliqua-t-il avec émotion; malepeste! Tu n'as qu'à me les donner, à moi, je t'épouse, et nous voilà quitte à quitte. »

Il fut pris au mot, et sa blanchisseuse est devenue sa femme.... Retenons trois places pour ces trois personnes qui reviennent de souper en ville, et qui rentrent dans cet hôtel à main droite, où elles font leur résidence. L'une est un comte, qui se pique d'aimer les belles-lettres ; l'autre est son frère le licencié, et le troisième un bel esprit attaché à eux. Ils ne se quittent presque point : ils vont tous trois ensemble partout en visite. Le comte n'a soin que de se louer, son frère le loue et se loue aussi lui-même; mais le bel esprit est chargé de trois soins, de les louer tous deux, et de mêler ses louanges avec les leurs... Encore deux places, l'une pour un vieux bourgeois fleuriste qui, n'ayant pas de quoi vivre, veut entretenir un jardinier et une jardinière, pour avoir soin d'une douzaine de Heurs qu'il a dans son jardin. L'autre, pour un histrion qui, plaignant les désagréments attachés à la vie comique, disait l'autre jour à quelques-uns de ses camarades : « Ma foi, mes amis, je suis bien dégoûté de la profession: oui, j'aimerais mieux n'être qu'un petit gentilhomme de campagne de mille ducats de rente. » De quelque côté que je tourne la vue, continua l'esprit, je ne découvre que des cerveaux malades. »

Les deux compagnons s'arrêtent un moment au-dessus d'une église et le diable raconte à l'écolier l'histoire de tous les morts couchés sous ces riches mausolées, et aussi celle des

ombres moins fortunées qui errent dans le lieu saint. Enfin il lui fait contempler un spectacle encore plus terrifiant...

« Je vais, par la même puissance qui vous a fait apercevoir ces mânes, vous rendre la Mort visible. Vous allez contempler cette cruelle ennemie du genre humain, laquelle tourne sans cesse autour des hommes sans qu'ils la voient; qui parcourt en un clin d'oeil toutes les parties du monde, et fait dans un même moment sentir son pouvoir aux divers peuples qui les habitent... Regardez du côté de l'Orient; la voilà qui s'offre à vos yeux : une troupe nombreuse d'oiseaux de mauvais augure vole devant elle avec la Terreur, et annonce son passage par des cris funèbres.

Son infatigable main est armée de la faux terrible sous laquelle tombent successivement toutes les générations. Sur une de ses ailes sont peints la guerre, la peste, la famine, le naufrage, l'incendie, avec les autres accidents funestes qui lui fournissent à chaque instant une nouvelle proie; et l'on voit sur l'autre aile de jeunes médecins qui se font recevoir docteurs en présence de la Mort, qui leur donne le bonnet, après leur avoir fait jurer qu'ils n'exerceront jamais la médecine autrement qu'on la pratique aujourd'hui. » Quoique don Cléophas fut persuadé qu'il n'y avait aucune réalité dans tout ce qu'il voyait, et que c'était seulement pour lui faire plaisir que le diable lui montrait la Mort sous cette forme, il ne pouvait la considérer sans frayeur; il se rassura néanmoins, et dit au démon : « Cette figure épouvantable ne passera pas seulement par-dessus la ville de Madrid, elle y laissera sans doute des marques de son passage. — Oui, certainement, répondit le boiteux; elle ne vient pas ici pour rien; il ne tiendra qu'à nous d'être témoins de la besogne qu'elle va faire. — Je vous prends au mot, répliqua l'écolier; volons sur ses traces; voyons sur quelles familles malheureuses sa fureur tombera. Que de larmes vont couler! — Je n'en doute pas, reprit Asmodée; mais il y en aura bien de commande. La Mort, malgré l'horreur qui l'accompagne, cause autant de joie que de douleur. » Nos deux spectateurs prirent leur vol et suivirent la Mort pour l'observer. Elle entra d'abord dans une maison bourgeoise, dont le chef était malade à l'extrémité ; elle le toucha de sa faux, et il expira au milieu de sa famille, qui forma aussitôt un concert touchant de plaintes et de lamentations.

« Il n'y a point ici de tricherie, dit le démon; la femme et les enfants de ce bourgeois l'aimaient tendrement; d'ailleurs ils avaient besoin de lui pour subsister, leurs pleurs ne sauraient être perfides... Il n'en est pas de même de ce qui se passe dans cette autre maison, où vous voyez la Mort qui frappe un vieillard alité. C'est un conseiller qui a toujours vécu dans le célibat, et fait très mauvaise chère pour amasser des biens considérables qu'il laisse à trois neveux, qui se sont assemblés chez lui dès qu'ils ont appris qu'il tirait à sa fin. Ils ont fait paraître une extrême affliction, et fort bien joué leurs rôles; mais les voilà qui lèvent le masque, et se préparent à faire des actes d'héritiers après avoir fait des grimaces de parents; ils vont fouiller partout. Qu'ils trouveront d'or et d'argent! Quel plaisir! vient de dire tout à l'heure un de ces héritiers aux autres, quel plaisir pour des neveux d'avoir de vieux ladres d'oncles qui renoncent aux douceurs de la vie pour les leur procurer ! — La belle oraison funèbre! dit Léandro Ferez. — Oh! ma foi, reprit le Diable, la plupart des pères qui sont riches, et qui vivent longtemps, n'en doivent point attendre une autre de leurs propres enfants. Tandis que ces héritiers pleins de joie cherchent les trésors du défunt, la Mort vole vers un grand hôtel où demeure un jeune seigneur qui a la petite vérole. Ce seigneur, le plus, aimable de la cour, va périr au commencement de ses beaux jours, malgré le fameux médecin qui le gouverne, ou peut-être parce qu'il est gouverné par ce docteur... Remarquez avec quelle rapidité la Mort fait ses opérations; elle a déjà tranché la destinée de ce jeune seigneur, et je la vois prête à faire une autre expédition. Elle s'arrête sur un couvent, elle descend dans une cellule, fond sur un bon religieux, et coupe le fil de la vie pénitente et mortifiée qu'il mène depuis quarante ans. La mort, toute terrible qu'elle est, ne l'a point épouvanté; mais, en récompense, elle entre dans un hôtel qu'elle va remplir d'effroi. Elle s'approche d'un licencié de condition, nommé depuis peu à l'évêché d'Albarazin. Ce prélat n'est occupé que des préparatifs qu'il fait pour se rendre à son diocèse avec toute la pompe qui accompagne aujourd'hui les princes de l'Église. Il ne songe à rien moins qu'à mourir; néanmoins il va tout à l'heure partir pour l'autre monde, où il arrivera sans suite comme le religieux, et je ne sais s'il y sera reçu aussi favorablement que lui.

— Ciel! s'écria Zambullo, la Mort va passer par dessus le palais du roi ! je crains que d'un coup de faux la barbare ne jette toute l'Espagne dans la consternation. — Vous avez raison de trembler, dit le boiteux, car elle n'a pas plus de considération pour les rois que pour leurs valets de pied; mais rassurez-vous, ajouta-t-il un moment après, elle n'en veut point encore au monarque : elle va tomber sur un de ses courtisans, sur un de ces seigneurs dont l'unique occupation est de le suivre et de faire leur cour. Ce ne sont pas les hommes de l'état les plus difficiles à remplacer. — Mais il me semble, répliqua l'écolier, que la Mort ne se contente pas d'avoir enlevé ce courtisan, elle fait encore une pause sur le palais, du côté de l'appartement de la reine. — Cela est vrai, repartit le Diable, et c'est pour faire une très bonne œuvre : elle va couper le sifflet à une mauvaise femme, qui se plaît à semer la division dans la cour de la Reine, et qui est tombée malade de chagrin de voir deux dames qu'elle avait brouillées se réconcilier de bonne foi. »

Asmodée promène encore son écolier çà et là sur les toits de la ville, lui montrant les gens qui dorment, ceux qui se réveillent, leurs pensées intimes, leurs rêves nocturnes, leurs secrètes occupations. Cette longue odyssée se termine enfin un peu après le lever du soleil : le démon disparaît, rappelé par le vieux magicien qui le tenait prisonnier et qui vient de s'apercevoir de sa fuite. Auparavant, il a transporté don Cléophas dans son appartement, et il lui a promis de lui faire épouser celle qu'il aime, la belle Séraphine, fille du seigneur don Pèdre de Escolano.

"Peu de temps après, ce mariage se fit avec une magnificence convenable à l'héritière du seigneur de Escolano, et à la grande satisfaction des parents de notre écolier, lequel demeura par là bien payé des quelques heures de liberté qu'il avait procurées au Diable boiteux." {Diable boiteux, passim.)

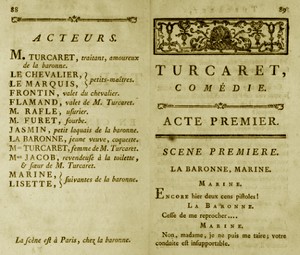

1709 - "Turcaret ou le Financier"

Turcaret, ancien laquais devenu riche à force de spéculations malhonnêtes, est resté le type du financier parvenu, impitoyable avec les faibles, ridicule et désarmé devant plus rusé que lui, caricature en laquelle le peuple, écrasé de charges, reconnaît aisément les commis "fermiers" ou "partisans" des Compagnies chargées du recouvrement des impôts. "Nous plumons une coquette; la coquette mange un homme d'affaire; l'homme d'affaire en pille d'autres : cela fait, conclut le valet Frontin, un ricochet de fourberies le plus plaisant du monde..." Un La Bruyère s'était déjà épuisé à pourfendre les manieurs d'argent, ces âmes «sales, pétries de boue et d'ordure», mais sans espérer pouvoir changer quoique ce soit à la réalité, «un projet assez vain serait de vouloir tourner un homme fort sot et fort riche en ridicule : les rieurs sont de son côté». Vingt ans après Lesage tente de faire applaudir par l'opinion et le pouvoir sa critique, aidé d'un Molière qui a déjà quelque part préparé le terrain.

En 1708, le roi, qui était encore Louis XIV, se promenait dans Marly entre Bergheyck, qui gouvernait en Flandre les finances d'Espagne, et Samuel Bernard (1651-1739), banquier pour le compte du Trésor royal, l'homme qui finance la guerre de la Succession d'Espagne, qui fournit au roi, de 1700 à 1714, quelques deux cents millions de livres, il sera anobli, échappera à la banqueroute et offrira des réceptions où se pressent gens du monde et gens de lettres. La création incessante de papier- monnaie sous différents noms, assignations, billets de subsistance, de monnaie, etc., avait mis en circulation une somme énorme de 413 millions d'effets à terme. Les ajournements de ces billets à l'échéance ou les cessations brusques de paiement, prolongées jusqu'à 18 mois (1708-1709), mettaient la foule des porteurs, des malheureux petits rentiers, à la merci des gros spéculateurs. Et ces derniers en profitaient avec une effronterie incroyable, faisant l'escompte à un taux énorme et agiotant sur les billets même qu'ils avaient souscrits et dont ils étaient la caution.

Face à ces fameux traitants, s'accumulait des trésors de haines de la part du peuple et dans toutes les classes sociales. A sa manière, la comédie de Turcaret vint donc à son heure, en écho fidèle à cette haine publique contre les hommes d'argent qui se cristallise périodiquement sous l'ancien régime. Pourtant Turcaret n'eut que sept représentations, la cabale organisée par les traitants, avec le soutien actif des comédiens, fut particulièrement efficace..

Acte I, scène 1, LA BARONNE, MARINE.

MARINE. Encore hier deux cens pistoles !

LA BARONNE. Cesse de me reprocher...

MARINE. Non, madame, je ne puis me taire; votre conduite est insupportable.

LA BARONNE. Marine !...

MARINE. Vous mettez ma patience à bout.

LA BARONNE. Hé! comment veux-tu donc que je fasse, suis-je femme à thésauriser ?

MARINE. Ce seroit trop exiger de vous ; & cependant je vous vois dans la nécessité de le faire.

LA BARONNE. Pourquoi ?

MARINE. Vous êtes veuve d'un colonel étranger, qui a été tué en Flandres l'année passée. Vous aviez déjà mangé le petit douaire qu'il vous avoit laissé en partant, & il ne vous restoit plus que vos meubles, que vous auriez été obligée de vendre, si la fortune propice ne vous eût fait faire la précieuse conquête de monsieur Turcaret le traitant. Cela n'est-il pas vrai, madame ?

LA BARONNE. Je ne dis pas le contraire.

MARINE. Or, ce monsieur Turcaret, qui n'est pas un homme fort aimable, & qu'aussi vous n'aimez guère ; quoique vous ayez dessein de l'épouser, comme il vous l'a promis ; monsieur Turcaret, dis-je, ne se presse pas de vous tenir parole, & vous attendez patiemment qu'il accomplisse sa promesse, parce qu'il vous fait tous les jours quelque présent considérable ; je n'ai rien à dire à cela. Mais ce que je ne puis souffrir, c'est que vous vous soyez coiffée d'un petit chevalier joueur, qui va mettre à la réjouissance les dépouilles du traitant. Hé ! que prétendez-vous faire de ce chevalier?

LA BARONNE. Le conserver pour ami. N'est-il pas permis d'avoir des amis .

MARINE. Sans doute, & de certains amis encore dont on peut faire son pis-aller. Celui-ci, par exemple, vous pourriez fort bien l'épouser, en cas que monsieur Turcaret vînt à vous manquer : car il n'est pas de ces chevaliers qui sont consacrés au célibat, & obligés de courir au secours de Malte; c'est un chevalier de Paris, il fait ses caravanes dans les lansquenets.

LA BARONNE. Oh! je le crois un fort honnête homme.

MARLNE. J'en juge tout autrement, Avec ses airs passionnés, son ton radouci, sa face minaudière, je le crois un grand comédien ; &, ce qui me confirme dans mon opinion, c'est que Frontin, son bon valet, Frontin, ne m'en a pas dit le moindre mal.

LA BARONNE. Le préjugé est admirable ! & tu conclus de là...

MARINE. Que le maître & le valet sont deux fourbes qui s'entendent pour vous duper; & vous vous laissez surprendre à leurs artifices, quoiqu'il y ait déjà du tems que vous les connoissiez. Il est vrai que depuis votre veuvage, il a été le premier à vous offrir brusquement sa foi ; & cette façon de sincérité l'a tellement établi chez vous, qu'il dispose de votre bourse comme de la sienne,

LA BARONNE. Il est vrai que j'ai été sensible aux premiers soins du chevalier. J'aurois dû, je l'avoue, l'éprouver, avant que de lui découvrir mes sentimens, & je conviendrai de bonne foi que tu as peut-être raison de me reprocher tout ce que je fais pour lui.

MARLNE. Assurément ; & je ne cesserai point de vous tourmenter, que vous ne l'ayez chassé de chez vous : car, enfin, si cela continue, savez-vous ce qui en arrivera ?

LA BARONNE. Hé ! quoi ?

MARINE. Monsieur Turcaret saura que vous voulez conserver le chevalier pour ami, & il ne croit pas, lui, qu'il soit permis d'avoir des amis ; il cessera de vous faire des présens, il ne vous épousera point ; &, si vous êtes réduite à épouser le chevalier, ce fera un fort mauvais mariage pour l'un & pour l'autre.

LA BARONNE. Tes réflexions sont judicieuses. Marine ; je veux songer à en profiter.

MARINE. Vous ferez bien, il faut prévoir l'avenir. Envisagez dès-à-présent un établissement solide ; profitez des prodigalités de monsieur Turcaret, en attendant qu'il vous épouse. S'il y manque, à la vérité on en parlera un peu dans le monde : mais vous aurez, pour vous en dédommager, de bons effets, de l'argent comptant, des bijoux, de bons billets au porteur, des contrats de rente, & vous trouverez alors quelque gentilhomme capricieux ou mal aisé, qui réhabilitera votre réputation par un bon mariage....

Acte II, scène 4 - En présence de la Baronne, une jeune veuve que courtise Turcaret, mais qui a un faible pour le Chevalier, qui lui emprunte sans cesse de l'argent, son valet Frontin, le plus rusé des compères, fait le niais pour gagner la confiance de Turcaret..

LA BARONNE : Monsieur, voilà le garçon que je veux vous donner.

M. TURCARET : Il parait un peu innocent.

LA BARONNE : Que vous vous connaissez bien en physionomie !

M. TURCARET : J'ai le coup d'œil infaillible... (A Frontin) Approche, mon ami : dis-moi un peu, as-tu déjà quelques principes?

FRONTIN : Qu'appelez-vous des principes?

M. TURCARET : Des principes de commis ; c'est-à-dire, si tu sais comment on peut empêcher les fraudes ou les favoriser?

FRONTIN : Pas encore, monsieur ; mais je sens que j'apprendrai cela fort facilement.

M. TURCARET : Tu sais, du moins, l'arithmétique? Tu sais faire des comptes à parties simples?

FRONTIN : Oh l oui, monsieur ;je sais même faire des parties doubles. J'écris aussi de deux écritures, tantôt de l'une et tantôt de l'autre.

M. TURCARET : De la ronde, n'est-ce pas?

FRONTIN : De la ronde, de l'oblique.

M. TURCARET : Comment, de l'oblique ?

FRONTIN : Hé ! oui, d'une écriture que vous connaissez ... là... d'une certaine écriture qui n'est pas légitime.

M. TURCARET, à la Baronne .- Il veut dire de la bâtarde.

FRONTIN : Justement : c'est ce mot-là, que je cherchais.

M._TURCARET, à la Baronne : Quelle ingénuité ! .. Ce garçon-là, madame, est bien niais.

LA BARONNE : Il se déniaisera dans vos bureaux.

M.TURCARET : Oh! qu'oui, madame, oh! qu'oui. D'ailleurs un bel esprit n'est pas nécessaire pour faire son chemin. Hors moi et deux ou trois autres, il n'y a parmi nous que des génies assez communs. Il suffit d'un certain usage, d'une routine que l'on ne manque guère d'attraper.

Nous voyons tant de gens ! Nous nous étudions à prendre ce que le monde a de meilleur ; voilà toute notre science.

LA BARONNE : Ce n'est pas la plus inutile de toutes.

M. TURCARET, à Frontin : Oh çà l mon ami, tu es à moi, et tes gages courent dès ce moment.

FRONTIN: Je vous regarde donc, monsieur, comme mon nouveau maître... Mais en qualité d'ancien laquais de M. le Chevalier, il faut que je m'acquitte d'une commission dont il m'a chargé : il vous donne, et à madame sa cousine, à souper ici ce soir.

M. TURCARET: Très volontiers.

FRONTIN: ]e vais ordonner chez Fite toutes sortes de ragoûts, avec vingt-quatre bouteilles de vin de Champagne ; et pour égayer le repas, vous aurez des voix et des instruments.

LA BARONNE : De la musique, Frontin?

FRONTIN : Oui, madame ; à telles enseignes que j'ai ordre de commander cent bouteilles de Suresnes pour abreuver la symphonie.

LA BARONNE : Cent bouteilles !

FRONTIN : Ce n'est pas trop, madame. Il y aura huit concertants, quatre Italiens de Paris, trois chanteurs, et deux gros chantres.

M. TURCARET : Il a, ma foi, raison, ce n'est pas trop. Ce repas sera fort joli.

FRONTIN : Oh diable ! quand M. le chevalier donne des soupers comme cela, il n'épargne rien, monsieur.

M. TURCARET : J'en suis persuadé.

FRONTIN : Il semble qu'il ait à sa disposition la bourse d'un partisan.

LA BARONNE à Turcaret : Il veut dire qu'il fait les choses fort magnifiquement.

M. TURCARET : Qu'il est ingénu ! (A Frontin) Eh bien ! nous verrons cela tantôt. (A la Baronne) Et, pour surcroît de réjouissance, j'amènerai ici M. Gloutonneau, le poète; aussi bien, je ne saurais manger, si je n'ai quelque bel esprit à ma table.

LA BARONNE : Vous me ferez plaisir. Cet auteur apparemment est fort brillant dans la conversation?

M. TURCARET : Il ne dit pas quatre paroles dans un repas ; mais il mange et pense beaucoup. Peste! c'est un homme bien agréable... Oh çà ! je cours chez Dautel, vous acheter...

LA BARONNE : Prenez garde à ce que vous ferez, je vous en prie : ne vous jetez point dans une dépense ...

M. TURCARET, l'interrompant à son tour : Ehl fi! madame, fi! vous vous arrêtez à des minuties. Sans adieu, ma reine.

LA BARONNE : J'attends votre retour impatiemment.

ACTE III. Un Marquis révèle que Turcaret est en fait un ancien laquaís et pratique l'usure avec un certain M. Rafle. Turcaret proteste, mais on annonce M. Rafle, et c'et un autre visage du financier qui apparaît, sans scrupule, sans aucun sentiment humain, et se laissant griser par la réussite, il se croira au-dessus des lois. Le dénouement se soldera par la défaite de Turcaret et le début du "règne" du valet Frontin...

M. TURCARET : De quoi est-il question, monsieur Rafle ? Pourquoi me venir chercher jusqu'ici? Ne savez-vous pas bien que, quand on vient chez les dames, ce n'est pas pour y entendre parler d'affaires?

M. RAFLE : L'importance de celles que j'ai à vous communiquer doit me servir d'excuse.

M. TURCARET: Qu'est-ce que c'est donc que ces choses d'importance?

M. RAFLE : Peut-on parler ici librement?

M. TURCARET : Oui, vous le pouvez ; je suis le maître. Parlez.

M. RAFLE, tirant des papiers de sa poche et regardant dans un bordereau . Premièrement, cet enfant de famille à qui nous prêtâmes l'année passée trois mille livres, et à qui je fis faire un billet de neuf par votre ordre, se voyant sur le point d'être inquiété pour le paiement, a déclaré la chose à son oncle le président, qui, de concert avec toute la famille, travaille actuellement à vous perdre.