- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- Welty

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Heller - Toole

- Naipaul

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

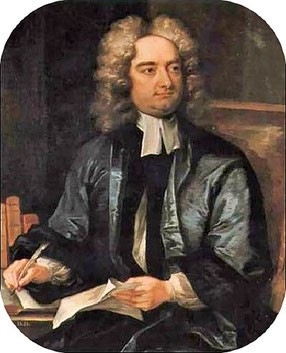

Jonathan Swift (1667-1645), "Gulliver'sTravels" (1726, 1735) - John Arbuthnot (1667-1735) - John Gay (1685-1732), "Beggar's Opera" (1728) - Thomas Parnell (1679-1718) - Alexander Pope (1688-1744), "The Dunciad" - - ...

Last update 10/10/2021

En Angleterre, autour de Guillaume III (1689-1702), autour de la reine Anne (1702-1707), autour de George Ier (1714-1727), se livrait la grande bataille des whigs et des tories, bataille ardente, fiévreuse, longtemps incertaine ; pendant cette période d'émotions sans cesse renouvelées, où l'Angleterre se demandait chaque jour si la Révolution de 1688 allait rester un acte définitif ou si l'on allait la rayer de son histoire en revenant à la succession des Stuarts, les esprits furent dans un état de surexcitation et d'agitation extraordinaires; aucun Anglais ne resta indifférent. Pas une question n'était soulevée, pas un fait ne se produisait sans faire naître immédiatement des raisonnements passionnés pour et contre. La fureur des discussions était telle, que le développement des journaux n'y suffisait pas ; les brochures politiques combattaient à côté d'eux, et surgissaient si nombreuses que Swift déclarait qu'un homme aurait passé toutes ses journées du matin jusqu'au soir pour les lire.

A de certains moments ministres et Parlement, impatientés par le bruit incessant de ces publications essayèrent de les faire taire, le ministère tory mit un lourd impôt général sur les journaux et les brochures, la Chambre des communes expulsa Steele de son sein à cause d'un écrit intitulé "la Crise" (1714) et de deux numéros de son journal "The Englishman", la Chambre des Lords offrit une récompense à qui lui dénoncerait l'auteur d'une brochure anonyme de Swift, "L'Esprit public des Whigs" (1714), par ordre des Communes, le livre de Defoe, "The Shortest Way with the Dissenters" (1702), fut brûlé par le bourreau. Mais journaux et brochures continuèrent à pulluler, et les brochures particulièrement furent achetées avec un empressement tout à fait inconnu jusque-là. En quatre ans le "The True-born Englishman" de Defoe (1701) eut neuf éditions sur bon papier, et douze éditions de contrebande à bon marché, qui se vendirent dans les rues de Londres au nombre de 80 000 exemplaires. En 1706, le fameux sermon du docteur Henry Sacheverell (1674-1724), qui amena la chute du ministère whig de la reine Amie et le triomphe momentané des tories à la fin de son règne, eut en quelques jours une vente de 40 000 exemplaires. Jamais encore on n'avait vu des acheteurs si nombreux répondre avec une pareille constance à la production des écrivains. Dans la suite des modèles fournis par Richard Steel et Joseph Addison, The Tatler (1709), qui faisait écho aux discussions politiques et littéraires tenues dans les cafés londoniens, The Spectator (1711), augmentation notable du nombre de lecteurs, mais aussi des titres et de la qualité des textes ....

(Portrait de Jonathan Swift par Charles Jervas, 1718)

Les écrivains anglais ont très souvent été mêlés aux luttes politiques de cette Angleterre du XVIIIe siècle, en y prenant une part avec une ardeur plus ou moins active. Ce premier tiers du siècle, correspondant globalement au règne de la reine Anne, 1702-1707, révèle une extraordinaire effervescence "intellectuelle" : en une décennie, l'écrivain, plus essayeur que grand romancier ou grand dramaturge, acquiert une importance sociale et politique, une autonomie critique, le nombre des beaux-esprits ne cesse de s'accroître, une opinion publique se constitue. Puis vint, sous la plume sans concession des "satiristes" un certain reflux, moquant les excès de ce nouvel esprit brassant avec vanité une intellectualité sans consistance, la nouvelle structure politique, la monarchie constitutionnelle, l'évolution économique, sociale et financière britannique se chargeant de liquider cette première période...

Depuis la Révolution de 1688, en Angleterre, le souverain ne tenait plus en effet de sa naissance seule son autorité absolue et indiscutable, mais d'une "opinion publique", le parti Jacobite était là, par exemple, guettant avec passion le moment où un désaccord se produirait entre le monarque et ses soutiens: le Bill of Rights anglais de 1689 avait ouvert la voie à une monarchie constitutionnelle. Dès lors, on vit le roi choisir des ministres ayant l'oreille du Parlement, de leur côté, les ministres chercher des appuis pour leurs idées et leur administration : on ne put désormais négliger d'attirer à soi les écrivains, qui avaient si bien montré de quel poids leur plume pouvait être dans la balance politique, et dont le développement de la presse grandissait chaque jour l'importance.

C'est alors qu'en Angleterre, la littérature, ou du moins ce qu'on s'en représentait, sembla mener à la fortune et aux dignités, et les exemples abondent en ce premier tiers du XVIIIe siècle, on est poète, écrivain, dramaturge, qu'importe l'importance de l'oeuvre, elle ouvre la voie à quelque titre politique ou de fonction : Nicholas Rowe (1674-1718) fut poète-lauréat, mais aussi arpenteur de la douane dans le port de Londres et greffier du conseil du prince de Galles, Eustace Budgell (1686-1737) fut en Irlande premier secrétaire des Lords Juges, attaché au Conseil du royaume, membre du Parlement et contrôleur du revenu, George Granville (1666-1735) fut membre de la Chambre des communes, chevalier du comté de Cornwall, ministre de la guerre, élevé à la pairie avec le titre de Lord Lansdowne, William Congreve (1670-1729) fut, dès après sa première comédie, vingt quatre ans à peine accomplis , nommé commissaire des autorisations de voitures publiques et de débits de vin, eut de plus un emploi au Trésor et un à la Douane, et à l'avènement de la maison de Hanovre fut nommé secrétaire de la Jamaïque; Daniel Defoe (1660-1731) eut un emploi auprès des commissaires de l'impôt sur le verre et fut chargé de diverses missions politiques, et si Swift n'avait pas écrit le Conte du Tonneau et qualifié de façon irrévérencieuse les cheveux rouges de la duchesse de Somerset, aurait nommé Doyen de l'église de Saint-Patrick...

Ecrire ne fut plus un métier, mais une carrière, une carrière qui conduisait aux honneurs et à la richesse, l'écrivain ne forme plus une classe à part, il pénètre dans la haute société, non plus en protégé, mais sur un pied d'égalité avec les plus grands, "ce qui encourage le plus les gens de lettres en Angleterre, écrira Voltaire dans ses Lettres philosophiques, c'est la considération où ils sont..." L'intimité de Gongreve avec la fille de Marlborough est restée célèbre. Addison épousa la comtesse douairière de Warwick. Dans le fameux Kitcat club (1705), on vit siéger, à côté de nobles politiques comme les comtes de Dorset et de Sunderland, comme les ducs de Somerset et de Newcastle, comme Marlborough, de simples écrivains comme Vanbrugh, Gongreve, Addison, Locke, Garth, Steele, Maynwaring, Stepney, Walsh. Dans le Scriblerus Club (1714), Swift, Arbuthnot, Gay, côtoyaient familièrement Harley et Bolingbroke. Partout les auteurs se trouvèrent introduits et reçus, sans avoir comme autrefois à s'amoindrir et à s'humilier..

Et il s'ensuivit que la littérature fit des recrues plus nombreuses que jamais. Elle ne fut plus seulement l'amusement des riches désœuvrés, le refuge des déclassés de la fortune, ou le rêve des jeunes gens enthousiastes. Du jour où elle offrit à ses adeptes, non pas une gloire douteuse, mais la fortune presque assurée, du jour où l'on put être écrivain, non seulement sans déchoir, mais encore avec de grandes chances de s'élever, écrire devint l'objectif de quiconque se sentit en état de manier une plume. Aucun homme de talent, ou supposé tel, ne put plus hésiter à entrer en lice.

Certes, si d'autres époques des lettres anglaises peuvent citer des noms plus importants que celle-ci, aucune ne peut montrer un tel nombre de talents dans tous les genres. Mais de fil en aiguille, l'humaine nature aidant, élevés aux yeux des autres par la place qu'on leur faisait dans la société, les écrivains purent acquérir, certes, et se tenir à des opinions personnelles, mais contractèrent une présomption croissante vite dénoncée par un Swift ou un Addison...

Joseph Addison affirmera que sa génération surpassait les anciens dans "Doggerel, Humour, Burlesque, and all the trivial Arts of Ridicule". Nous rencontrons, dit-il, " plus de raillerie chez les Modernes, mais plus de bon sens chez les Anciens" (We meet with more Raillery among the Moderns, but more Good Sense among the Ancients). A la même époque, toute la France, nous dit-on, fourmiller de gens qui ont de l’Esprit, mais qui n’ont que de l’Esprit. En Angleterre, la génération précédente avait été celle de la "dignité", la dignité de la cour de Louis XIV, introduite en Angleterre à la Restauration, lorsque, "in ev'ry taste of foreign courts improv'd" (dans tous les goûts des cours étrangères), la Grande-Bretagne devint "to soft refinements less a foe" (moins ennemie des doux raffinements doux) ; une dignité symbolisée par la perruque flottante avec ses boucles luxuriantes, et exprimée par Dryden, lorsqu'en 1700 il parla de Chaucer comme d'un "a rough diamond", qui "must first be polished e'er he shines" (être poli avant de briller).

Mais cette dignité était tant devenue pompeuse et oppressante que bien des jeunes esprits se révoltèrent, un Gay a écrit "Trivia" (1716), mais il n'était pas un satiriste. Au contraire de Swift, essentiellement un pamphlétaire, un satiriste qui, tout au long de son oeuvre et de sa vie se dégage peu à peu des contingences historiques, pour atteindre à la profondeur douloureuse et à la grandeur d`un témoignage intime à l'encontre de notre humanité. Conscient de ses contradictions intimes, Swift se voulait homme libre et combattit, dans la société qui l`entourait, les hommes et les faits dans lesquels il retrouvait une incohérence à laquelle, toute sa vie, il s`efforça d'échapper. Mais, rejetant toute métaphysique, insatisfait et pourtant rivé à sa condition, il ne parvint qu'à exprimer une amertume cinglante, une allégresse désenchantée, une lucidité désespérée, annonçant, diront certains, l'ironie et le tragique d'un Nietzsche...

En 1711, "The Spectator" se substitua au "Tatler", créé par Richard Steele, qui dura deux ans et auquel collabora Joseph Addison. Avec un tirage d'environ 3 000 exemplaires, The Spectator connut un grand succès, Addison estima que chaque numéro était lu par 60 000 Londoniens, soit le dixième de la population de la capitale à cette époque. Un des motifs assignés à la disparition du "Tatler" était le manque de matière : vint "The Spectator", une simple demi-feuille que l'on promettait quotidien et truffé d'esprit et d'humour, on y trouvait l'image d'une vertu aussi riante qu'aimable et tournant le vice en ridicule. Les auteurs ne se souciaient guère d'être dans le ton de l'époque, "Polite and Gallant", et toute une nouvelle façon de penser vint ainsi à gagner nombre d'esprit, le simple bon sens...

"... Bickerstaff ventur'd to tell theTown, that they were a parcel of Fops, Fools and vain Cocquets ; but in such a manner, as even pleased them, and made them more than half enclin'd to believe that he spoke Truth.

Instead of complying with the false Sentiments, or Vicious tasts of the Age, either in Morality, Criticism, or Good Breeding, he has boldly assur'd them, that they were altogether in the wrong, and commanded them, with an Authority, which perfectly well became him, to surrender themselves to his Arguments, for Vertue and good Sense.

'Tis incredible to conceive the effect his Writings have had on the Town; How many Thousand follies they have either quite banish'd, or given a very great check to ; how much Countenance they have added to Vertue and Religion; how many People they have render'd happy, by shewing them it was their own fault if they were not so; and lastly, how intirely they have convinc'd our Fops and Young Fellows of the value and advantagcs of Learning.

He has indeed rescued it out of the hands of Pedants and Fools, and discover'd the true method of making it amiable and lovely to all mankind : In the dress he gives it, 'tis a most welcome guest at Tea-Tables and Assemblies, and is relish'd and caressed by the Merchants on the Change;...

Lastly, His Writings have set all our Wits and Men of Letters upon a new way of Thinking, of which they had little or no Notion before ; and tho' we cannot yet say that any of them have come up to the Beauties of the Original, I think we may venture to affirm, that every one of them Writes and Thinks much more justly than they did some time since...

You may remember I told you before that one Cause assign'd for the laying down the "Tatler" was want of Matter; and, indeed this was the prevailing Opinion in Town, when we were Surpris'd all at once by a Paper called "The Spectator", which was promised to be continued every day, and was writ in so excellent a Stile, with so nice a Judgment, and such a noble profusion of Wit and Humour, that it was not difficult to determine it could come from no other hands but Ihose which had penn'd the Lucubrations...

Mean while, "The Spectator"... is in every one's Hand, and a constant Topic for our Morning Conversation at Tea-Tables and Coffee-Houses. We had at first, indeed, no manner of Notion how a "Diurnal Paper" could be continu'd in the Spirit and Stile of our present "Spectators"; but to our no small Surprise, we find them still rising upon us, and can only wonder from whence so Prodigious a Run of Wit and Learning can procced; since some of our best Judges seem to think that they have hitherto, in generai, out-shone even the Esquires first "Tatlers". Most People Fancy, from their frequency, that they must be compos'd by a Society ; I, with all, Assign the first Places to Mr. Steele and His Friend..."

(Gay (?), The Présent State of Wit, signé J. G.).

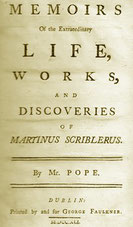

1713-1714, "The Memoirs of Martin Scriblerus"..

Le Scriblerus Club, club littéraire britannique du XVIIIe siècle et point culminant de la satire du siècle et d'influence sur Henry Fielding et Laurence Sterne, eut pour membres fondateurs Alexander Pope, Jonathan Swift, John Gay, Thomas Parnell et John Arbuthnot. Aux "temps heureux" de l'ascension des whigs et de la commercialisation croissante de la littérature et de l'érudition, ces cinq écrivains ont non seulement, via leurs célèbres réunions de mars-avril 1714 qui se poursuivirent en correspondances assidues, participaient activement à l'élaboration de chefs d'oeuvre de l'époque, tels que "Gulliver's Travels" (1726), "The Beggar's Opera" (1728) et "The Dunciad " (1729), mais encore plus directement collaboré aux fameuses "Mémoires de Martinus Scriblerus" ("The Memoirs of Martin Scriblerus") dès 1713 : une oeuvre qui a donné lieu à bien des rencontres fréquentes et animées lorsqu'ils étaient tous à Londres. Le nom Martin était tiré du personnage comique de John Dryden, Sir Martin Mar-all, dont le nom était devenu synonyme d'erreur absurde (Scriblerus était une référence au scribler, terme contemporain de mépris pour un écrivain sans talent). Leur but était de ridiculiser l'érudition prétentieuse et le jargon savant à travers la personne d'un pirate littéraire fictif, Martinus Scriblerus, de ridiculiser tous les faux goûts en matière d'apprentissage, sous la forme d'un homme assez doué qui s'était plongé dans tous les arts et toutes les sciences, mais sans discernement, représentatif de cette tranche d'époque. Des cinq, seuls Pope et Swift ont vécu pour voir la publication des Mémoires (1741), bien que diverses pièces mineures écrites en collaboration ou individuellement aient paru auparavant sous le nom de Scriblerus. Swift en écrivit un abrégé, "Memoirs of the Lif of Scriblerus, a jeu d'esprit". Bien que l'on attribue à Pope l'origine du personnage de Scriblerus, la plupart des idées étaient celles d'Arbuthnot, et il était le plus assidu des collaborateurs. La stimulation que les membres ont tirée les uns des autres a eu des effets d'une grande portée.

Nombre d'oeuvres jaillirent de ce creuset littéraire si prompt à bousculer ces quelques 9000 beaux-esprits et libres-penseurs qui s'installent dans le paysage littéraire du royaume. "The Beggar's Opera" de Gay est né d'une suggestion faite par Swift au Scriblerus Club, et l'empreinte du Scriblerus sur les "Voyages de Gulliver" de Swift, en particulier le livre III, qui décrit le voyage à Laputa, est indéniable. D'autres conservateurs éminents, tels que Robert Harley, premier comte d'Oxford, et Henry St. John, premier vicomte de Bolingbroke, étaient membres du club.

Jonathan Swift (1667-1745) avait déjà créé des personnages satiriques avant la création du Scriblerus Club (notamment dans A Tale of a Tub, 1704) et continuera à le faire longtemps après sa disparition (par exemple, M. B. Drapier, auteur supposé de The Drapier's Letters, 1724, et Simon Wagstaff, projecteur de Polite Conversation, 1738).

Le poète et ecclésiastique Thomas Parnell (1679-1718), protégé de Swift et, comme lui, un ancien whig, venu d'Irlande en Angleterre après la mort de sa femme, contribua avec enthousiasme aux collaborations scribles, travaillant particulièrement étroitement avec Pope. Son ouvrage intitulé "Homer's Battle of the Frogs and Mice, with the Remarks of Zoilus, to which is Prefix'd, the Life of the said Zoilus" (1717) rassemble plusieurs éléments typiquement scribleriens, des vers héroïques factices, des commentaires savants factices et la défense de l'œuvre d'un confrère (dans ce cas, l'Homère de Pope).

Le médecin royal John Arbuthnot (1667-1735), écossais, des médecins attitrés de la reine Anne Stuart jusqu’à la mort de cette dernière et proche de Swift et d'Oxford, était une figure centrale du groupe, apportant une inventivité rapide dans des domaines allant de la politique à l'érudition classique, en passant par les sujets scientifiques et médicaux, et guide spirituel reconnu des Memoirs of Martinus Scriblerus. Il publia cinq pamphlets, dont le premier paraît en 1712, réunis en un seul volume en 1727 sous le titre "Law is a Bottom-less Pit... " (La loi est un puits sans fond...), des satires publiées à nouveau par Swift et Pope sous le titre "The History of John Bull" (Le Procès sans fin), une œuvre qui trace pour la première fois le portrait du personnage de John Bull, un symbole de la Grande-Bretagne.

John Gay (1685-1732), qui collaborait avec Pope depuis 1711 environ, était déjà rompu à la farce et à la parodie à l'époque des réunions documentées du club. Il soutient Pope contre Ambrose Philips dans" The Shepherd's Week" (1714) ; et une fois rentré de Hanovre, il produit la farce satirique et tragique "The What d'ye Call It" (1715), la farce "Georgic Trivia" (1716) et la farce satirique "Three Hours after Marriage" (1717), avec Pope et Arbuthnot. Son chef-d'œuvre, "The Beggar's Opera" (1728),

C'est Alexander Pope (1688-1744) qui fut le membre le plus actif du Scriblerus Club, ayant survécu le plus longtemps, il a le plus contribué à façonner l'image du club pour la postérité.

"The bliss of man - could pride that blessing find - Is not to act or think beyond mankind ; No pow'rs of body or of soul to share, But what his nature and his state can bear" (Le bonheur de l'homme, si l'orgueil ne s'abusait point, n'est pas de penser ou d'agir au delà de l'homme; d'avoir des facultés de corps & d'esprit au delà de ce qui convient à sa nature & à son état).

Le plus grand poète classique anglais, poète des salons, de la ville et de la vie sociale, a dû toujours vivre en marge de la société et en dehors de Londres. Il était en effet catholique et en tant que tel exclu de la vie de la capitale. Pope est une personnalité très discutée ; certains voient en lui un infirme hypocrite et méchant, d'autres insistent sur ses amitiés durables, son stoïcisme devant la douleur et les épreuves de la vie. Comme son ami Swift, il aime plus les hommes que l'humanité, mais ses lettres révèlent un homme plus indigné par la sottise vaniteuse de certains que par l'humaine condition. Une lecture attentive fera reconnaître en lui un sentimentaliste, disciple de Shaftesbury. Sa position catholique explique un certain scepticisme narquois, doublé de tolérance. Si la rébellion contre la société et contre les formules littéraires consacrées constitue l'essence même du romantisme, Pope est bien le représentant parfait du classicisme anglais. C'est le poète horatien par excellence, en accord total avec les règles sociales et les idées esthétiques de son époque ; accord qui apparaît dans tous les aspects de cette œuvre très riche et très diverse.

La poésie de Pope, très intellectualisée, est un régal pour l'esprit ; poésie d'équilibre et de sérénité, elle est animée par une imagination disciplinée mais ardente et vive. Artiste complet et conscient, subtil et viril à la fois, Pope est un modèle de délicatesse et d'honnêteté intellectuelle. Nul n'a eu plus que lui conscience de la dignité élevée du poète, et de son rôle dans la cité, nul non plus que lui n'eut le désir d'atteindre la parfaite union des idées claires et lucides avec une forme poétique obéissant à des règles sévères mais sachant aussi admettre librement et hardiment variations et arabesques.

Né à Londres, fils de commerçants fortunés, il vit une enfance chétive près de Windsor ; petit, bossu, il est atteint du mal de Pott. Appliqué, studieux, grand travailleur, à seize ans il écrit des Pastorales qui le lancent dans le monde littéraire. Encouragé par le spirituel Wycherly et l'exigeant Walsh, il fait déjà preuve d'invention et de rigueur. Son "Essay on Criticism" (1711) le fait pénétrer dans le cercle de Joseph Addison, le fondateur avec Richard Steele du magazine The Spectator en 1711, et de ceux qui fréquentent le célèbre café Will's.

Sa vie ne sera dès lors qu'une suite de succès entrecoupée de violentes querelles avec ses confrères rivaux. Après "The Rape of the Lock" (1712-1714, La Boucle de cheveux volée), poème héroï-comique sur la vie des salons, il se met à la grande œuvre de sa vie, la traduction d'Homère. L'Iliade paraît de 1715 à 1721, L'Odyssée de 1725 à 1726. Tory, à cause de son catholicisme, il s'éloigne du whig Addison après avoir malmené certains de ses amis, auteurs, comme lui, de «pastorales». Il se rapproche de Swift.

Le Scribblerus Club est fondé, publiant de nombreux pamphlets satiriques collectifs (1712-1726) dirigés contre les ennemis politiques et littéraires du clan. Pope fut donc soutenu pendant sa traduction d'Homère contre les éditeurs rivaux, les confrères jaloux comme Dennis, et même les critiques trop honnêtes, comme Theobald, éditeur de Shakespeare et héros de sa première grande satire, "The Dunciad" (1728-1743). C'est une épopée héroï-comique, dirigée d'abord contre Theobald, puis contre Colley Cibber, whig et « poète-lauréat ». Après cela, Pope met en vers les doctrines de Bolingbroke et de Shaftesbury, c'est l' "Essay on Man et Moral Essay" (1733-1734). Puis il se tourne vers les Epîtres et les Satires à la manière d'Horace, de Swift et de Donne (1733-1758). Il passe la fin de sa vie à mettre au point sa correspondance tout en feignant de s'indigner de la voir publiée contre son gré. Il meurt à Twickenham...

1711-1712 - The Spectator - Deux éditions, quotidienne et en volume, chacune de ces deux éditions comprenait près de 10 000 exemplaires, et avant que le Spectateur eût cessé de paraître comme journal, on avait déjà vendu plus de 9000 exemplaires des quatre premiers volumes. Le Spectateur était encore tenu d'être court et d'offrir la lecture à petites doses. Mais insensiblement, et sans qu'ils en aient conscience, l'esprit des lecteurs, à lire les témoignages de l'époque, semblait se fortifier, leur goût se former, leur intelligence s'éclairer. Les œuvres les plus solides de la littérature anglaise étaient rééditées et lues : on se reprend à lire Milton et Shakspeare. Bientôt les Magazines vont succéder aux journaux d'essais, mais sans les supprimer; les uns et les autres vivront de longues années côte à côte.

Enfin le roman, non plus le roman romanesque, mais le roman de mœurs, va naître en 1719 avec "Robinson Crusoe" et se développer Defoe, Richardson, Fielding et Smollett. Une certaine culture générale ainsi s'est répandue, et ce à travers toutes les classes de la société. Il n'est plus question de groupes divers de lecteurs, de Puritains et de Cavaliers, de la Cour et de la Cité, de la capitale et de la province : les lecteurs sont maintenant toute l'Angleterre....

En un mot, les écrivains ont désormais en face d'eux un public, c'est-à-dire des lecteurs assez nombreux pour qu'ils puissent déjà compter sur eux, et assez éclairés pour que tous les genres de composition aient chance d'être par eux accueillis et achetés. Mais qu'en est-il des écrivains eux-mêmes ? Swift ne songea jamais à sa gloire littéraire, il ne mit son nom dans aucun de ses ouvrages et n'utilisa en fin de compte son talent que pour tenter d'arracher un évêché qu'il n'obtint jamais. Voltaire face à Congreve qu'il rencontre note cette opposition entre l'écrivain gentilhomme et l'homme de lettres. Steele se vit enlever la direction du théâtre de Drury Lane et avait déjà, avec Addison, été dépossédé de ses places à l'arrivée au pouvoir de Harley et de Bolingbroke, en 1710 l'un des premiers rédacteurs du journal Examiner, lancé par les tories pour contrer la presse du parti whig, où écrivait aussi le poète et diplomate Matthew Prior (1664-1721). Un Bolingbroke qui perdit tout à la mort de la reine Anne (1714) et fut même proscrit par le Parlement et dépouillé de tous ses biens et se réfugia en France. Gay, qui avait mis ses espérances dans le parti tory, perdit ses fonctions de secrétaire et toute chance de promotion sérieuse quand de même la reine Anne mourut. Prior, à l'avènement de George Ier, fut accusé de trahison, emprisonné, et ne retint plus de ses riches appointements que son mince traitement de fellow de Cambridge, tandis que Swift, demandait en vain à la politique de le faire évêque.

Puis vint au pouvoir Robert Walpole, en 1721, dominant sans aucun scrupules la vie politique anglaise jusqu'en 1742, et avec lui cessa d'un coup la protection de l'écrivain accordée par les hommes d'Etat.. George Ier (1714-1727), étranger dans son propre royaume, ne savait pas un mot d'anglais, - Walpole communiquait avec lui en un espèce de latin de cuisine -, et George II (1727-1760) ne dissimulait pas son mépris pour la "beinture" et la boésie". Les auteurs se retrouvèrent ainsi soudainement déchus de leur grandeur et de leur prospérité. La seule ressource qui leur restât était de se mettre à la tâche et d'écrire pour les éditeurs, mais la profession d'éditeur était encore à ses débuts, peu développée, ne disposant que de maigres capitaux. Et pour surcroît de malheur, le nombre des auteurs s'était tellement accru que ce fut une véritable foule déçue et besogneuse qui se disputa les travaux de librairie, en assiégeant d'offres de services revues et magazines, Smollett (Humphrey Clinker) et Fielding mettront en scène quelques-uns de ses personnages. Samuel Johnson, à ses débuts dans la littérature, passe ses nuits à errer dans les rues de Londres, faute de logement. Et le peintre Hogarth représentera dans un tableau célèbre un poète installé dans un misérable taudis (The Distressed Poet), travaillant dans sa robe de chambre, pendant que sa femme raccommode son unique culotte, et interrompu par la réclamation d'un créancier ....

Dans "Humphrey Clinker", Tobias Smollett mettra en scène en 1771 une collection d'auteurs qui semblent bien être représentés d'après nature : le philosophe de la bande, qui a été chassé de l'Université pour athéisme, et poursuivi pour avoir blasphémé le dimanche dans un cabaret, entreprend de combattre les ouvrages métaphysiques de Bolingbroke; un Ecossais enseigne la prononciation anglaise; un Piémontais écrit une satire sur les poètes anglais; un cockney, atteint d'hypochondrie, et qui confond le maïs avec le riz, compose un traité d'agriculture pratique. Un Irlandais publie une brochure en faveur d'un ministre, dans l'espérance d'en recevoir quelque témoignage de gratitude; déçu dans cette espérance, il fait passer sa brochure comme étant l'œuvre du ministre lui-même, et en écrit une réfutation en règle. Un autre, qui n'a jamais bougé hors des limites privilégiées où les débiteurs de ce temps étaient à l'abri des recors, compose un récit de ses voyages en Europe et en Asie...

Alexander Pope (1688-1744) est sans doute l'un des seuls auteurs qui parviendra à s'imposer dans ce nouveau contexte (cf. Alexander Pope, vers 1727, par Michael Dahl). Dès ses premiers succès littéraires, il avait été accueilli dans la société la plus distinguée de Londres, et il avait vite compté parmi ses amis, non seulement des littérateurs comme Walsh, Congreve, Granville, Garth, Swift, Steele, Addison, Gay, Arbulhnot, Parnell, mais des hommes d'État comme Harley, Bolingbroke, Halifax, Somers, Craggs. Ses amis littérateurs, aussi bien que ses amis hommes d'Etat, étaient tous rangés sous des bannières politiques. A quel parti Pope s'alliait-il? Etait-il whig? Etait-il tory '? Comme catholique, les tories le considéraient d'avance comme un des leurs, et à la fin de son poème sur la Forêt de Windsor, il y avait à l'éloge de la paix des vers qui étaient faits pour leur plaire. Mais il avait écrit pour le Caton d'Addison un prologue que les whigs avaient applaudi avec enthousiasme; et le Spectateur et le Guardian, dirigés par deux whigs, avaient accueilli ses vers et sa prose.

Puis fut publié en 1713 la traduction de l'Iliade, une œuvre considérable, depuis longtemps annoncée, et à laquelle toute l'Angleterre lettrée s'intéressait. Et pour la première fois, Pope rompit de façon éclatante la longue tradition des dédicaces politiques en s'adressant à un de ses confrères, William Congreve. "Les whigs disent que Bolingbroke est le héros de votre préface, lui écrivit Jervas. Songez à introduire Walpole dans la prochaine, pour maintenir en équilibre la balance du pouvoir". Et c'est encore Pope qui écrivit à Swift en 1726 :

"Sûrement, sans flatterie, vous êtes maintenant au-dessus de tous les partis, et il est grand temps que vous soyez, après avoir vingt ou trente ans observé le monde,

Nullius addictus jurare in verba magistri.

Je ne doute pas que beaucoup de gens ne soient disposés à être dans votre intimité pour que vous soyez dans leurs intérêts; mais que le ciel préserve un honnête homme ou un homme d'esprit d'être d'aucun parti, si ce n'est de celui de son pays. Ils ont assez de coquins pour écrire pour leurs passions et pour leurs desseins : écrivons pour l'honneur et pour la postérité."

Et Pope, au-delà d'une certaine ambiguïté et de nombre d'accusation dont il fut l'objet, tint hors de toute portée et loua à long bail une maison aux environs de Londres, à Twickenham, sur les bords de la Tamise, s'y installa, vivant chez lui en propriétaire, embellissant son jardin, travaillant à son aise, recevant ses amis, soignant pieusement sa vieille mère, et s'écriant avec fierté : «Grâce à Homère, je vis et je suis heureux, sans rien devoir à aucun prince ni à aucun grand seigneur au monde» (1729)...

Vingt ans plus tard; dans 'The Rambler", périodique fondé par Samuel Johnson et qui paraissait tous les mardis et samedis de 1750 à 1752, celui-ci écrivit avec solennité : "Les sciences, après mille indignités, se retirèrent du palais du patronage; et, ayant longtemps erré par le monde dans la douleur et la détresse, furent enfin conduites à la chaumière de l'indépendance, fille de la force d'âme, où elles apprirent de la prudence et de la parcimonie à se suffire à elles-mêmes dans la dignité et le calme.."

1725, date décisive dans l'évolution des lettres et de la pensée anglaises...

En 1726 parurent les Voyages de Gulliver. À première lecture, on est émerveillé par l'ingéniosité, l'allégresse et la transparence du propos soutenu par des images quasi mystiques de Swift : un Gulliver enchaîné par la foule des nains sur la plage de Liliput, transformé en poupée par la jeune géante de Brobdingnag, surpris par les vêtements géométriques des savants fous de Laputa, fuyant le désir des ignobles femelles Yahoos auprès de son maître cheval. La seconde lecture inquiète : il n'y a place que pour l'indignation et la honte. Ainsi la conclusion du discours sur l'Angleterre exprimant les opinions du roi philosophe, du bon géant qui règne à Brobdingnag. «Il ne me paraît pas même, par tout ce que vous m'avez dit, qu'une seule vertu soit requise pour parvenir à aucun rang ou à aucune charge parmi vous. Je vois que les hommes ne sont point ennoblis par leur vertu, que les prêtres n'y sont point avancés par leur piété ou leur science, les soldats par leur conduite ou leur valeur, les juges par leur intégrité, les sénateurs par l'amour de leur patrie, ni les hommes d'état par leur sagesse... par les réponses que je vous ai obligé de faire à mes objections, je juge que la plupart de vos compatriotes sont la plus pernicieuse race d'insectes que la nature ait jamais souffert de ramper sur la surface de la terre » (Voyage à Brobdingnag chap. iv, fin).

Quelques mois auparavant, Swift, l'auteur de ce voyage imaginaire, écrivait à Pope, le 29 septembre 1725 : « Quand vous penserez à la société, donnez-lui encore un coup de garcette pour me faire plaisir. J'ai toujours détesté toutes les nations, les professions et les communautés et mon affection se reporte toute sur des personnes isolées. » Il y a là une exagération évidente, mais elle diffère peu de celle qui fait le fond de la philosophie de Bernard Mandeville, quand il soutient vers la même époque que le vice est inséparable de l'état social et que les excès des particuliers contribuent à la prospérité générale. Dans son quatrième voyage, Gulliver pleure de se voir refuser l'adoption par les Houyhnhnms, ces chevaux dotés de raison qui n'ont que mépris pour les Yahoos, ces bêtes brutes à forme humaine. Le désir de transparence et de rationalité débouche sur la haine des miroirs et de soi : l'homme n'est pas à l'image de Dieu. Gay porte un jugement non moins sévère sur la dégradation des mœurs. Dans son Opéra des Gueux (1728), il fait un éloge ironique de la racaille et la suite qu'il écrivit sous le titre de Polly, et que le Gouvernement crut devoir interdire, contient d'amères railleries à l'adresse de ses concitoyens. Si la littérature est le miroir fidèle d'une époque, le tableau qu'elle présente ici paraît plutôt sombre.

Et la réalité rejoint la fiction. C'est en 1731 que mourut le colonel Francis Chartres (Works, Pope, moral essays ep.III, v20), qui réunit en sa personne tous les vices imaginables et n'en parvint pas moins à la fortune par l'usure et des spéculations malhonnêtes. Sans rechercher des exemples célèbres et aussi éclatants, il est facile d'en trouver d'aussi réels dans l'entourage même de nos écrivains. George Bubb Dodington, pour citer l'un de ses Mécènes, est le type accompli du parlementaire véreux qui trafique de ses votes avec une sérénité et une inconscience parfaites. Ses mœurs étaient plutôt respectables, suivant les idées du jour, puisqu'il reconnut sa liaison avec Miss Belian, si même il n'épousa pas la dame. C'est sa carrière politique qui est surtout édifiante. Il fait d'abord la cour à Robert Walpole et le quitte pour le Prince de Galles. Il s'attache ensuite au duc d'Argyll pour revenir au prince en 1739. Puis il se laisse gagner par le ministre Pelbam afin d'obtenir un poste lucratif. En 1749 un nouveau revirement le ramène auprès de l'héritier du trône dont la mort renverse ses projets. Il cherche alors fortune en 1755 sous le patronage du duc de Newcastle, tout en s'attachant à demeurer en bons termes avec la princesse douairière de Galles. L'influence de Pitt lui enlève sa parcelle de pouvoir et il reste sans place jusqu'à l'avènement de George III. A ce moment il se met en faveur auprès de Lord Bute et conquiert la pairie en 1761 pour mourir le 28 juillet comme Lord Melcombe.

Ecrivain exilé, qui fut bâtonné et embastillé en France, Voltaire acquiert entre 1726 et 1729, en Angleterre, le sens de l'œuvre philosophique, essai ou pamphlet, et découvre l'efficacité sociale de l'humour. Il va en effet s'initier tour à tour aux libertés parlementaires auprès de Bolingbroke, lord Peterborough, Walpole, aux bienfaits du commerce et de l'industrie auprès du négociant Falkener, étudier les sectes religieuses et fréquenter des libres penseurs, s'entretenir avec Swift, l'auteur de Gulliver, qui publie un journal satirique, avec les poètes Pope, Gay, Young, avec les philosophes Berkeley et Clarke. Il va admirer Locke et Newton et applaudir les drames de Shakespeare. Voir ses différentes Lettres Anglaises publiées en 1734 qui livrent à la littérature française une expérience capitale...

Jonathan Swift (1667-1645)

"La vie de vie de Swift est, écrit Walter Scott, un sujet plein d'intérêt et d'instruction pour tous ceux qui aiment à méditer sur les vicissitudes dont se compose la destinée des hommes célèbres par leurs talents et par leur renommée. Dénué de toutes ressources à sa naissance , élevé par la froide et insouciante charité de deux oncles , privé des honneurs universitaires, réduit pendant plusieurs années au patronage impuissant de sir William Temple, les premières pages de l'histoire de Swift offrent le tableau du génie humilié et trompé dans ses espérances. Malgré tous ces désavantages, il parvint à être le conseil d'un ministère britannique, le plus habile défenseur de son système d'administration, et l'intime ami de tous les hommes remarquables par leur noblesse ou leurs talents sous le règne classique de la reine Anne.

Les événements de ses dernières années présentent un contraste non moins frappant. Enveloppé dans la disgrâce de ses patrons , il fut persécuté , s'exila de l'Angleterre , vécut séparé de ses amis, et puis tout a coup acquit un degré de popularité qui le rendit l'idole de l'Irlande, et l 'effroi de ceux qui, gouvernaient ce royaume.

Sa vie privée n'est pas moins extraordinaire. Il aima deux des plus belles et des plus intéressantes femmes du temps ,et il en fut tendrement aimé; mais il était dans sa destinée de ne jamais former avec aucune d'elles une union heureuse et paisible, et il les vit successivement descendre au tombeau avec la conviction que leur maladie mortelle avait pour cause la douleur de leur espérances déçues, et une affection mal récompensée.

Les talents de Swift, source de sa renommée et de son orgueil, dont l'éclat avait si longtemps ébloui et charmé le monde, furent obscurcis par la maladie, pervertis par les passions à mesure qu'il approcha du terme de sa vie, et avant qu'il l'eût atteint, ils étaient bien au-dessous de ceux des hommes les plus ordinaires.

La vie de Swift est donc une leçon importante pour les hommes célèbres; elle leur enseignera que , si le génie ne doit pas se laisser accabler parle malheur , la renommée, quelque grande qu'elle soit, ne doit pas encourager la présomption. En lisant l'histoire de cet homme illustre , ceux que le sort a privés des brillantes qualités dont il était doué , ou qui ont manqué l'occasion de les développer , se convaincront que le bonheur ne dépend ni d'une influence politique ni d'une grande gloire.

Jonathan Swift, docteur en théologie, et doyen de Saint-Patrick de Dublin , descendait d'une branche cadette de la famille des Swift, du comté d'York, qui était établie dans cette province depuis bien des années. Le grand-père du doyen, le révérend Thomas Swift , était vicaire de Goodrich, dans le comté de Hereford, et avait une petite propriété dans les environs. Au commencement des guerres civiles, il se distingua par son zèle et par son activité pour la cause de Charles Ier. Ses exploits et ses malheurs à cette époque, sont consignés dans un mémoire même du doyen...." (Mémoires politiques et littéraires sur la vie et les ouvrages de Jonathan Swift, by Scott, Walter, 1828).

Bien qu'on ait longtemps montré à Dublin la maison où naquit Swift, bien qu'il ait passé la plus grande partie de sa vie en Irlande et y soit devenu populaire, Swift n'avait rien d'Irlandais. Son grand-père, vicaire de l'Église anglicane, dans le comté d'Hereford et tout dévoué à la cause royale pendant les guerres civiles, avait eu quatorze enfants. L'aîné de ses dix fils, Godwin, nommé procureur-général en Irlande, y avait attiré quatre de ses frères. L'un deux, Jonathan, s'était marié dans le comté de Leicester. Il amena sa femme à Dublin, et après deux ans de mariage, y mourut au mois d'avril de l'année 1667. Le 30 novembre de la même année, sa veuve, déjà mère d'une fille, mit au monde Jonathan Swift. Orphelin de père, élevé dans la misère, humilié par la charité de son oncle Godwin, à l’âge de six ans , on l’envoya à l’école de Kilkenny. A quatorze ans il entrait à l'université de Dublin et ne parla jamais qu'avec ressentiment de ces longues années de collège et des épreuves qu'y subit son orgueil. Rien ne relevait sa situation parmi ses condisciples. Il alla jusqu'à haïr les exercices du collège et particulièrement ceux auxquels ses maîtres attachaient le plus d'importance. Il garda contre la logique et surtout contre les commentateurs d'Aristote, une rancune qui a laissé dans ses écrits des traces nombreuses et impérissables.

Dans l'Ile des sorciers, Gulliver obtient de son hôte l'évocation et l'entretien des morts les plus illustres : "Je demandai, dit-il, que l'on fît apparaître Homère et Aristote à la tête de tous leurs commentateurs; mais ceux-ci étaient si nombreux qu'il y en eut plusieurs centaines qui furent obligés d'attendre dans les antichambres et dans les cours du palais. Au premier coup d'œil, je distinguai ces deux grands hommes, non seulement de la foule, mais l'un de l'autre. Homère était plus grand et de meilleure mine qu'Aristote ; il se tenait très-droit pour son âge, et ses yeux étaient les plus vifs et les plus perçants que j'eusse jamais vus. Aristote se courbait beaucoup et s'appuyait sur un bâton. Son visage était maigre, ses cheveux lisses et rares, sa voix creuse. Je m'aperçus bientôt qu'ils étaient l'un et l'autre parfaitement étrangers au reste delà compagnie, et n'en avaient jamais entendu parler. Un spectre, que je ne nommerai pas, me dit à l'oreille que ces commentateurs se tenaient toujours le plus loin qu'ils pouvaient de leurs auteurs dans le monde souterrain, parce qu'ils se sentaient honteux et coupables d'avoir si indignement défiguré la pensée de ces grands écrivains aux yeux de la postérité. Je présentai à Homère Didyme et Eusthathius, et je l'induisis à les traiter mieux qu'ils ne le méritaient peut-être, car il reconnut bientôt qu'ils manquaient du génie nécessaire pour pénétrer un poète. Mais Aristote perdit patience quand je lui rendis compte des travaux de Scot et de Ramus, en lui présentant ces deux savants, et il leur demanda si tout le reste de leur espèce était composé d'aussi grands sots qu'eux-mêmes."

Après avoir échoué une première fois à son examen Bachelor-of-arts , il fut reçu le 18 février 1686, et pendant toute la durée de son séjour à l'Université, fut en état de révolte contre la discipline, frappé sans cesse de punitions. Il passa encore trois années au collège, de plus en plus inquiet de l'avenir, à mesure qu'il approchait du monde, appauvri, s'il était possible, par la mort de son oncle Godwin, secouru par un autre oncle, William. En 1688, il quitta le collège et l'Irlande, et vint à Leicester où la pauvreté de sa mère l'aigrit un peu plus davantage. Mais elle l'encouragea à chercher fortune du côté du célèbre sir William Temple, qui avait épousé une de ses parentes.

William Temple (1628-1699), d'origine irlandaise, homme de lettres, poète et penseur politique, fut l'un des plus éminents serviteurs de la Couronne anglaise à l'époque de la Restauration. Il avait été diplomate habile entre 1665 et 1678, qui, via à une série de missions sur le continent européen, avait été chargé de contrecarrer certains des plus ambitieux desseins de Louis XIV et avait été ainsi en 1668, l'artisan de la Triple-Alliance rassemblant les Provinces-Unies, la Suède et l'Angleterre. Homme politique, il avait tenté, entre 1679 et 1681, de réaliser l'impossible réconciliation des whigs et des tories et a persuadé Charles II de créer, en vain, un Conseil privé de trente membres, que le roi aurait nécessairement dû consulter avant toute décision et avec lequel il aurait en fait gouverné. Homme de lettres, il se rangeait dans le camp des admirateurs du passé (Upon Ancient and Modern Learning, 1692) et avait produit après 1681, des œuvres historiques et littéraires réputées. A l'avènement de Guillaume , que William Temple avait connu en Hollande pendant les négociations de la paix de Nimègue, le vit offrir au nouveau souverain ses conseils celui-ci fit de fréquentes visites à Moor-Park, où Temple vieillissant s'abandonnait aux lettres et ne voulant se sentir ni trop loin, ni trop près de Londres. Il accueillit Swift avec bonté, le fit son secrétaire, et n'eut pas de peine à reconnaître sous cette éducation incomplète une vive et forte intelligence. Swift y acquit une formation des plus profitables, sans cesser de souffrir de sa dépendance.

En 1692. Swift se faire recevoir à Oxford Master of Arts, mais, revenu à Moor-Park, il trouve un sir Temple beaucoup plus disposé à user de ses services qu'à participer à son élévation sociale. Il prend alors le parti de le quitter et d'entrer dans l'Église, reçoit les ordres à Dublin au mois d'octobre 1694, et au mois de janvier 1695, fut nommé à la prébende de Kilroot dans le diocèse de Connor. Mais Swift ne put supporter plus d'une année la médiocrité de cette vie, et surtout cet isolement, qui lui fit toujours considérer l'Irlande comme une terre d'exil. Manquait à sir Temple autant que sir Temple lui manquait, c'est à Moor-Park, en 1696, qu'il résigna son bénéfice de Kilroot. Il ne quitta plus Temple, qui mourut le 27 janvier 1699, laissant a Swift le soin de publier une édition complète de ses œuvres. Swift publia l'édition, la dédia au roi, ne reçut aucune réponse de Guillaume, et se décida à lui adresser un mémoire dont il attendit inutilement l'effet.

Oublié du roi, sans ressources, il accepta la place de secrétaire et d'aumônier de lord Berkeley, nommé à de hautes fonctions en Irlande. Après de nouvelles déceptions et quelques démêlés avec ce nouveau maître, il obtint par son entremise le bénéfice de Laracor, dans le diocèse de Meath.

Le nom de Swift est inextricablement lié à deux femmes, la passionnée Esther Vanhomrigh ("Vanessa") et la délicate Esther Johnson ("Stella"). En 1700, Swift s'établit et jouit pour la première fois d'une certaine aisance et de la liberté. Ce fut alors qu'il attira près de lui Esther Johnson (1681-1728), l'infortunée Stella, qu'il avait connu enfant et orpheline à Moor Park: "Je l'ai connue dès l'âge de six ans, et j'ai participé à son éducation en lui indiquant les livres qu'elle devait lire, et en l'instruisant perpétuellement des principes de l'honneur et de la vertu, dont elle ne s'est jamais écartée dans aucune action ni à aucun moment de sa vie. De son enfance jusqu'à l'âge de quinze ans environ, elle fut malade, mais elle acquit ensuite une santé parfaite et fut alors considérée comme l'une des plus belles, gracieuses et agréables jeunes femmes de Londres, un peu trop grosse seulement. Ses cheveux étaient plus noirs que ceux d'un corbeau, et tous les traits de son visage étaient parfaits."

Mais pour cela, Swift devait rompre avec Esther Vanhomrigh, Vanessa, rencontrée en 1707 et qui avait 22 ans de moins que lui : sa mort en 1723 inspirera à Swift, "Cadenus and Vanessa", la plus longue de ses poésies et une justification de sa conduite. Rompre avec Stella et épouser Miss Vanhomrigh, était au-dessus de ses forces; il voyait aussi la ruine de sa réputation. Dans ce poème de Cadenus et Vanessa, il exhorte Vanessa à une sorte d'amour platonique, lui offrant, dit-il, «un perpétuel délice d'esprit, appuyé sur la vertu, plus durable que les séductions de l'amour, et qui échauffe sans brûler»...

En 1714, la mère de Miss Vanhomrigh mourut; elle accourut en Irlande avec sa sœur, et le supplice de Swift commença. Il n'eut jamais le courage de lui enlever tout espoir, et la désespéra lentement par une froideur inexplicable pour elle, par les brusques changements de son humeur.

Pendant ce temps s'établissait entre Stella et Swift une autre intimité douloureuse qui ternit la renommée de l'écrivain et qui est le mystère de sa vie. Il ne consentit à épouser Stella qu'en 1716, la voyant s'éteindre dans sa douleur, sentant une rivale sans la connaître, et encore ce fut un mariage secret, un secret qui devint une torture pour Stella : c'est à elle, indirectement, que Swift adresse les lettres du Journal à Stella, publié en 1766-1768 et véritable journal intime de cette période de l'auteur de Gulliver. Retirée à Cellbridge, près de Dublin, elle écrivait en 1720: "Dix mortelles semaines se sont écoulées depuis que je vous ai vu, et pas une lettre.... Vous voulez à force de rigueur me détacher de vous.... Je vous conjure par Dieu même, de me dire ce qui a pu causer l'extrême changement que je trouve en vous. » Certes, Swift l'encourageait dans ses lettres à vivre au jour le jour, et à ne rien désirer au-delà du présent. «Les sages de tous les temps (5 juillet 1721) ont pensé que la meilleure méthode est de prendre les minutes comme elles volent, et défaire un plaisir de toute action innocente.... Écrivez- moi gaîment, sans plaintes et sans prières ; autrement Gadenus le saura et vous punira.»

Mais à la fin de 1722, Vanessa, livrée de son côté au sentiment de son abandon, se décida à chercher le véritable secret de la conduite de Swift et écrivit à Stella qui lui répondit qu'elle était la femme de Swift, et elle envoya à ce dernier la lettre de Vanessa, en quittant Dublin. Aussitôt Swift partit avec cette lettre pour Cellbridge, entra chez Vanessa, jeta cette lettre sur la table, et sortit sans lui dire un seul mot. Il ne la revit plus. Trois semaines plus tard, elle mourait, révoquant le testament qu'elle avait fait en faveur de Swift, et léguant une partie de sa fortune au docteur Berkeley. Swift alla errer deux mois dans le sud de l'Irlande..

Mais ces amours n'occupaient dans l'âme de Swift que la seconde place : la pauvreté et l'obscurité lui étaient insupportables, et il se voyait sur le point d'en sortir. La politique était alors le grand chemin de cette puissance, on n'y arrivait que par l'entremise de l'un des deux partis, qui influaient tour à tour sur les destinées de la nation, et sur la fortune des ambitieux. Swift pouvait choisir entre eux et rien ne lui interdisaient de changer par la suite...

Anne Stuart (1665-1714), reine de Grande-Bretagne (1702-1714), succède à Guillaume..

Au commencement de l'année, 1701, qui fut la dernière et la plus agitée du règne de Guillaume, Swift vint à Londres : les ministres whigs, Halifax, Orford, Somers, et l'ami de Guillaume, Bentinck, comte de Portland, venaient d'être mis en accusation par la Chambre des Communes, pour avoir signé le traité de partage de la monarchie Espagnole, que le testament de Charles II venait de donner tout entière à la France. Les accusés devaient être sauvés par une opinion publique, plus disposée à seconder Guillaume contre la politique ambitieuse de la France qu'à poursuivre ses amis. Le discours sur les dissensions d'Athènes et de Rome (A Dscourse of the contests and dissensions in Athens and Rome), où Swift défendait sous les noms de Miltiades, d'Aristide, de Thémistocle, de Phocion. les illustres accusés, et instruisait le Parlement, par l'exemple des républiques antiques, du péril que fait courir aux États la rupture de l'équilibre entre les pouvoirs publics et l'aveugle acharnement des factions, s'accordait avec le sentiment général aussi bien qu'avec les intérêts du parti Whig : « Ce n'est pas l'ambition des particuliers qui causa cette grande lutte ; les guerres civiles donnent en effet plus de prise et plus de feu à l'ambition particulière, qui devient l'instrument destiné à trancher ces grandes querelles et qui est assurée de recueillir le butin. Mais un homme sensé, qui voit des bandes de vautours planer sur deux armées près d'en venir aux mains, ne fait pas retomber sur eux le sang versé dans la bataille, bien que les cadavres soient leur partage. » Sans cette altération des principes de la constitution, ajoute Swift : « Un misérable comme Antoine, un enfant comme Octave, auraient-ils osé rêver qu'ils donneraient des lois à un tel empire et à un tel peuple! » Considérant l'état de son pays, il en marque le danger dans les accroissements du pouvoir de la Chambre des Communes ; il la requiert de se limiter, elle aussi, par une Magna Charta comme dut le faire la royauté, lorsque l'équilibre des pouvoirs commença de s'établir.

Le succès de cet écrit introduisit l'auteur dans la société d'Addison, de Steele, d'Arbuthnot, de Pope et des hommes d'Etat qu'il avait défendus. La mort de Guillaume et l'avènement d'Anne Stuart, en 1702, concoururent avec le mouvement de l'opinion à favoriser le succès des Whigs.

Fille de Jacques II, fidèle à l'Église établie, qui redoutait les Whigs, Anne eût incliné vers les Tories, si l'influence de lady Malborough (sa belle et intelligente ami d'enfance Sarah Jennings Churchill) et ses hésitations n'eussent imposé à la reine le choix d'une partie de ses ministres. Les vives rivalités entre whigs et tories marqueront son cout règne (1702-1714), intensifiées par l'incertitude qui prévaut autour de sa succession. Cette administration mélangée ne pouvait être défavorable à Swift, qui se déclarait Whig en politique et Tory en affaires religieuses; qui, d'une part, se disait dévoué à la succession protestante et aux libertés nationales, et qui, de l'autre, défendait les intérêts de la High-Church contre la Low-Church, alliée des Whigs. Swift espérait ainsi parvenir à l'épiscopat par ses relations politiques avec les Whigs, et par les sympathies particulières que son dévouement à la Haute-Église devait lui ménager du côté de la reine et des évêques.

"The Tale of a Tub" (Le Conte du Tonneau)

Ecrite entre 1696 et 1702, publiée en 1704, avec "The battle of the books", une satire en faveur de la Haute-Église contre les Dissidents protestants, un texte qui fustigeait la bêtise de ses contemporains, mais qui déplut à la reine Anne et l'obligea à s'exiler. "La Satyre est une espèce de Miroir, ou l'on voit les visages de tout le monde , sans y découvrir ses propres traits, c'est -là la raison principale de la réception favorable qu'elle rencontre dans le monde , & du peu de chagrin qu'elle y donne à ceux-là même qui en sont les objets. Si ce que je donne ici au public n'a pas le même heureux sort , contre la règle générale , je m'en mettrai fort peu en peine. J'ai appris par une longue expérience , qu'il n'y a pas de grands inconvenients à craindre de la part de certains génies , tels que ceux que j'attaque ici. La colère & la fureur, quoiqu'elles ajoutent de nouvelles forces au corps , ne font qu'affaiblir l’Esprit & rendre tous ses efforts vains & inutiles..."

Le prodigieux succès de "Tale of a Tub" eut sur la vie de Swift une influence décisive. Il devint un "infidel" que l'Église établie prit en horreur, il semble ne pas en avoir pris conscience : membre et membre ambitieux de l'Eglise anglicane, Swift, qui haïssait les idées générales trop commodément plaqués sur les réalités, n'instruisait, en toute liberté, la religion plus en politique qu'en chrétien. Plus tard, Voltaire en jugea de même. C'est le Conte du Tonneau qui lui fit dire : « Que j'aime la hardiesse anglaise ! »

(Préface) ".. C'est dans cette vue que je donne au public le Traité suivant qui pourra servir, par interim , déjouer à notre bande inquiète de Beaux-Esprîts , en attendant qu'on mette la derniere main à notre grand, ouvrage, sur lequel il est bon de donner ici en passant quelques lumières au Lecteur Bénévole. Notre intention est d'ériger un grand Collège capable de contenir neuf mil-mille sept cens & quarante quatre personnes, ce qui par un calcul modeste monte à peu près au nombre courant des Beaux-Génies de notre Ile. Ils doivent être partagez dans differentes classes selon leur différent tour d'esprit". La finalité est de donner de l'emploi aux 9744 Beaux Esprits et petits-Maîtres afin de Ies détourner d'attaquer la Religion & le Gouvernement...

Le titre dérive de l'habitude qu'avaient les marins, lorsqu'ils rencontraient une baleine, de lui lancer un tonneau vide pour détourner ses attaques du navire. Il s'agit ici de détourner les attaques dirigées par le Léviathan de Hobbes notamment à l'encontre des aspects les plus faibles de la religion. A la préface succède l'histoire d'un père qui laisse à chacun de ses trois enfants, Peter, Martin et Jack (qui représentent respectivement l'Eglise romaine, l'Eg1ise anglicane et les dissidents), un manteau, en leur ordonnant qu'ils ne le modifient à aucune condition. Les fils vont peu à peu désobéir à l'injonction paternelle : Peter trouve des excuses pour garnir le vêtement d`ornements, Martin (allusion évidente à Martin Luther) pour en éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire, et Jack (c'est-à-dire Calvin) pour le réduire en lambeaux dans sa manie de tout purifier. Enfin Martin et Jack se disputent avec le tyrannique Peter, puis entre eux, et se séparent. La satire de Swift, spécialement violente contre Peter, n'épargne cependant pas Martin, représentant de l'Eglise à laquelle appartenait l'écrivain.

Le récit est interrompu de digressions destinées à parodier les écrivains érudits et les polémistes. Cette œuvre, l'une des plus pénétrantes écrites par Swift, fournira de nombreuses idées aux sceptiques pendant tout le XVIIIe siècle. Ce qui retiendra le lecteur moderne, ce n'est pas l'histoire des trois frères, qui se rapporte à des questions qui manquent maintenant d'actualité, mais les digressions...

On y évoque les "machines oratoires", la Chaire, l'Echelle, le Théâtre ambulant, tout autant que le tonneau, pour s'élever au-dessus du peuple et haranguer les foules, on évoque les ouvrages des auteurs de Grubstreet, et le nouveau goût moderne pour la digression, nouvelle figure de style dédiée à la fabrication des livres...

"J'avouë que si nous étions dans le même cas on se trouvoient les Grecs & les Romains du tems que le savoir étoit encore au berceau , & qu'il falloit le nourrir & l'emmaillotter par le moïen de l'invention , il seroit aisé de faire des volumes entiers sans s'écarter du sujet que par de petites courses nécessaires pour avancer le dessein principal. Mais il en a été des Sciences, comme d'une nombreuse armée campée dans un Païs fertile; pendant quelque tems elle subsiste par les productions mêmes du terroir , mais dans la suite elle est forcée d'aller en fourage à plusieurs lieues de là, parmi les amis ou les ennemis, tout comme elle peut; les terres voisines cependant sont entierement foulées , & ravagées; elles deviennent nues, & seches , & ne produisent plus rien que des nuages de poussiere.

L'Etat de la République des Lettres étant ainsi changée par une révolution totale , les sages modernes qui en font parfaitement instruits, ont découvert une méthode plus courte & plus prudente de devenir savans & beaux esprits ; la lecture & la méditation y entrent pour rien ; & il n'y a plus que deux manières parfaites de le servir d'un livre comme il faut: la premiere est la même dont plusieurs gens usent à l'égard des grands Seigneurs; ils apprennent par coeur leurs titres , & ensuite ils se ventent d'en être les amis intimes; la seconde qui est la mieux choisie, & la plus profonde , consiste à s'atacher à la table des matières , par laquelle un livre est dirigé comme un Vaisseau par le Gouvernail.

Pour entrer dans le Palais des Sciences par la grande porte , il faut du tems & des soins ; c'est pourquoi les personnes expeditives & ennemies du Cérémoniel se contentent d'y entrer par la porte de derrière. N'ont-elles pas raison; les Sciences ressemblent à des troupes en marche qu'on ne bat jamais plus plus facilement qu'en tombant sur l'arriere-garde. C'est par la même méthode que les Médecins jugent de la Constitution de tout un corps en consultant ce qui en découle par en bas; c'est ainsi que les Enfans attrapent les moineaux, en leur mettant un peu de sel sur la queue. C'est ainsi que pour se conduire sagement, il faut selon la maxime d'un Philosophe prendre toujours garde sur la fin. On se met en possession des Sciences comme Hercule trouva ses tauraux en les remenant vers leurs traces & non pas en les suivant, enfin le savoir doit être effilé comme un vieux bas, en commençant par le pied...

D'ailleurs toute l'année des Sciences a été rangée depuis peu par l'effort le plus pénible de la discipline militaire, dans un ordre si ferré , qu'on peut la passer en revue en moins de rien. Nous sommes redevables de ce bonheur aux Systêmes & aux abrégez , que les Pères modernes du savoir ont dressez à la sueur de leur corps pour la commodité de leurs chers Enfans. Le travail n'est autre chose que la semence de la paresse, & c'est le bonheur particulier de notre âge de jouïr paisiblement du fruit produit par cette bienheureuse semence.

Or la méthode de parvenir à un savoir profond & sublime , étant devenue, si régulière, & si Systematique, il faut de necessité que le nombre des Auteurs augmente à proportion & que leur habileté parvienne à une certaine hauteur, qui rend absolument nécessaire leur Commerce mutuel. De plus on a calculé qu'il ne reste plus dans la nature une quantité suffisante de sujets nouveaux, pour fournir à l'étendue d'un seul volume ; je puis asseurer le Lecteur que j'en ai vu une demonstration dans les formes , fondée sur les principes incontestable de l'Arithmétique.

Ce que je viens d'avancer pourroit bien être combattu par certains Philosophes qui soutiennent l'infinité de la matière, & qui , pour cette raison, prétendent qu'aucune espece ne sauroit être entierement épuisée; pour voir la futilité de cette objection, examinons la branche la plus noble de l'esprit &de l'invention moderne, si bien cultivée dans cet heureux siècle, qu'elle a porté des fruits plus beaux & plus nombreux qu'aucune de ses Compagnes. Je sais qu'on trouve quelques échantillons de cette sorte d'esprit parmi les anciens, mais ils n'ont jamais été ramassez que je sache dans quelque recueil pour l'usage des Modernes, & par consequent nous pouvons soutenir à notre honneur & gloire, que nous en sommes les Inventeurs & que nous l'avons portée jusqu'au plus haut degré de perfection.

La sorte d'esprit dont je parle ici, est ce talent merveilleux d'inventer des comparaisons & des allusions fort agréables, surprenantes, & applicables, sur toutes les matières qui concernent la propagation du genre humain, sujet dont la politesse éloigne absolument la propriété des termes...."

"Essai dans le Goût le plus moderne sur les Facultez de l'Ame en forme de lettre" : "Les Philosophes disent que l’Homme est un Microcosme , ou petit Monde en miniature, qui représente le grand dans toutes ses parties. Je suis encore persuadé, que le Corps naturel peut parfaitement bien être comparé au Corps Politique. Et si cette Comparaison est juste, comment est-il possible que les Epicuriens disent la vérité, en soutenant que l’Univers a été formé par le concours fortuit d’Atomes? Je serai prêt à embrasser leur opinion , quand je verrai les Lettres de l’Alphabet, jettées à tout hazard, former un Traité de Philosophie aussi sçavant qu’ingenieux..."

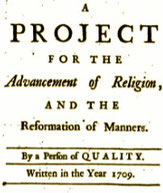

En 1705, Swift prend contact avec les chefs politiques whigs et, participant activement à la vie politique, devient leur porte-parole ; il publie alors, entre autres récits : "Argument sur l'abolition du christianisme" (Argument to prove that the abolishing of Christianity...), pamphlet contre les libres-penseurs, - "Un des plus grands Avantages qu’on attache à l’Extirpation du Chriltianisme, c’est que par-là on élargiroit beaucoup les bornes de la liberté de conscience , ce grand boulevard de la Nation & de la Religion Protestante , auquel les Fraudes pieuses font de fréquentes brèches, malgré la bonne intention de nos Législateurs..."-, et "Projet pour l'avancement de la religion et la réforme des mœurs" (Project for the Advancement of Religion, 1708), dans lequel il professe une égale répulsion envers les sectes et les hérésies, puritaines, papistes ou autres. ...

"Projet pour l'avancement de la religion..."

"...On me permettra de dire ici, sans avoir le moindre dessein de choquer le Clergé , que , par une prévention aussi commune que pernicieuse , les Ecclésiastiques eux-mêmes détruisent les Services qu’ils pourroient rendre à la Religion & à la Vertu : ils affectent de n’avoir aucun Commerce, sinon les uns avec les autres , & de ne se point mêler avec les Laïques ; ils ont leurs Sociétés particulières, leurs Caffez particuliers où ils paroissent toujours pour ainsi dire en troupe . Un Ministre tout seul ose à peine se montrer dans une Compagnie de gens polis : & s’il s’y trouve par malheur, il est taciturne, la défiance est peinte sur son visage , il est dans des appréhensions continuelles d’être turlupiné, & d’être en butte à des railleries offensantes.

Cette conduite du Clergé me paroît aussi sensée, que le seroit celle des Médecins , s’ils mettoient tout leur tems à visiter leurs Apoticaires, ou à se visiter les uns les autres , sans se mettre en peine de leurs malades. A mon avis, le Commerce avec les Laïques, est l’affaire principale des Gens d’Eglise, & je ne crois pas qu’ils puissent trouver un moyen plus efficace de sauver les âmes , que de se rendre propres à plaire dans la Conversation des gens du monde : leur érudition pourroit y contribuer beaucoup, s’ils s’appliquoient à la polir, & à la débarasser de la Rudesse & de la Pédanterie. Il est ordinaire à présent que ceux qu’on appelle bons-vivans , qui ne vont jamais à l’Eglife, & qui ne s’amusent point à parcourir les Livres de dévotion, forment leur idée de tout le Clergé, sur quelques pauvres Miniftres vagabonds qui se crottent dans les rués, ou qui semblent se dérober de quelque Maison de Qualité, où ils font l’Office de Chapelain pour dix Shellings par mois. Cette idée n’est pas rectifiée par la vûë d’autres Ecclésiaftiques, qui ont des talens plus rélevez & une figure plus revenante.

Que certains Raisonneurs pensent ce qu’ils trouvent à propos, il est certain qu’il faut porter la masse générale des hommes à aimer & à estimer les Gens d’Eglise, si l’on veut leur inspirer de la tendresse pour la Religion. On fait d’ordinaire fort peu de cas d’un Remede , quelque excellent qu’il puisse être, s’il est donné par un Médecin, qu’on hait, ou qu’on méprise....

"... Pour reformer les Vices de la Ville, qui ont une si grande influence sur tout le Royaume , il feroit fort utile de faire une Loi , pour ordonner à tous les Cabaretiers de renvoyer leur chalands chez eux , & de fermer leur porte à minuit; & pour défendre à toute femme, quelle qu’elle pût être , de mettre jamais le pied dans un Cabaret , sous quelque prétexte que ce fût. On comprend facilement , qu’une pareille Loi préviendroit un très-grand nombre d’Inconveniens, comme Querelles, Débauchés, Vols, Maladies infâmes , & un grand nombre d’autres maux qu’il est inutile de mentionner. Il feroit bon même d’enjoindre aux Maîtres de ces maisons, sous des peines sévères , de ne donner à chaque Compagnie qu’une certaine quantité de boisson , & de leur refuser tout ce qui pourroit les jetter dans des excès.

Je crois qu’il y a à peine dans toute la Chrétienté une seule Nation , où toutes sortes de Fraudes sont pratiquées dans un aussi haut degré que chez nous. L’Homme de Robe, le Négociant & l’Artisan,ont trouvé chacun dans sa vocation tant de moyens de tromper , & tant d’artifices subtils , qu’ils passent la portée de la prudence humaine, incapable de se précautionner contre tant de pièges. Nos Législateurs ne pourroient jamais rendre un plus important service au Public, qu’en appliquant un remede efficace à ce mal , qui , dans plusieurs cas , mérite des châtimens plus rigoureux que certains crimes que nos Loix punissent par la mort du coupable. Le Marchand de Vin mêle du Poison à ses liqueurs frelatées, & tue par-là plus de sujets qu’une maladie contagieuse. L’Avocat vous persuade d’entrer dans un Procès , dans lequel il prévoit votre ruine & celle de toute votre Famille. Le Banquier prend tout votre capital , & il vous en promet des rentes considerables, résolu de faire banqueroute le jour après. Tous ces Scélérats méritent infiniment mieux la Potence, que ce Malheureux qu’on y attache pour avoir volé un Cheval.

On ne sçauroit gueres se justifier devant Dieu & devant les Hommes , de ce qu'on né fait point quelque Loi sévère contre la Liberté excessive de la Presse. Du moins devroit-on prévenir l’Impression de ces Ouvrages qui, sous prétexte de la Liberté de Penser , renversent tous les Articles de la Religion , qui ont toujours passé pour incontestables parmi tous ceux qui se sont fait une gloire de porter le nom de Chrétiens. Par conséquent ces Dogmes ne doivent point être regardez comme des Matières de Controverse, ou comme des Sujets de simple Spéculation. Les Dogmes de la 'Trinité , de la Divinité de J. Christ, l' Immortalité de l'Ame, et même la Vérité de toute la Révélation , sont tous les jours combattus , et niez ouvertement , dans des Livres faits exprès dans ce dessein: quoiqu’il n’y ait point de Secte parmi nous , qui admette les principes qu’on pose dans ces dangereux Ouvrages, ou qui les croye nécessaires à son Systême.

Je n'aurois jamais fait , si je voulois entrer ici dans le détail de tous les Inconveniens , où le Pouvoir Législatif seul est en état de remédier. Peut-être ceux dans lequel ce pouvoir réside , feront peu de cas de quelques Propositions qui ne fortent pas de leur propre Corps. Ce pendant , quoique persuadé de la foiblesse de mes lumières, je suis sur que les pensées sinceres d’un homme éclairé & intégre , qui n’a en vûë que le bien de fa Patrie, peuvent aller plus au fait, que les Délibérations d’une Assemblée nombreuse, où la faction & l’intérêt ne prévalent souvent que trop. Un seul guide montrera mieux le chemin , que cinq-cens qui ont des idées différentes, ou qui marchent à tâtons en se fermant les yeux.

Dans la défiance où je fuis touchant la réception qu’on fera à mes Propositions, je ne ferai encore qu’une seule Remarque , qui mérite, ce me semble , toute l’attention du Parlement.

N’est-ce pas une honte pour notre Pais , & un sujet de scandale pour toutes les Nations Chrétiennes, que dans plusieurs Villes où le nombre des Habitans augmente tous les jours , on ait si peu soin de bâtir de nouvelles Eglises, qu’il est impossible à la cinquième partie du Peuple d’assister au Service Divin? Dans notre Capitale même, un seul Ministre, assisté de deux chétifs Vicaires , est souvent chargé du soin de plus de vingt- mille Ames..."

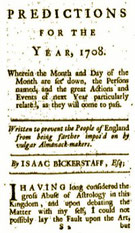

En 1709 paraissent les "Predictions for the Ensuing Year by Isaac Bickerstaff", ou "Prédictions pour l'année 1708, dans lesquelles les mois et le jour du mois sont indiqués, les personnes nommées et les grands événements de l 'année prochaine relatés en détail, tels qu'ils doivent advenir ; écrites pour empêcher le peuple d 'Angleterre d'être dorénavant la dupe des faiseurs d'Almanachs vulgaires. Par Isaac Bickerstaff esq".

Dans cette parodie, Swift dénonçait et raillait les imposteurs avec leurs propres armes, le ton pompeux l'assurance et la fausse logique des faiseurs d'almanachs, si nombreux à l`époque, qui se traitaient à l'envi de charlatans et proclamaient détenir seuls la vérité. Bickerstalf en arrive même à prédire la mort de Partridge, son confrère, un personnage authentique, de son état savetier à Londres, et qui avait pour rival et ennemi juré John Gadbury, tailleur de son métier, habitant Oxford.

".. Une Personne , dit-on, peut-être disposée, par la force d’une Planete dominante, à la Volupté, à la Colere, ou à l’Avarice , & vaincre par sa Raison ces mauvaises Influences , comme fit autrefois Socrate. Les Astres inclinent, mais ne forcent point, la volonté des hommes; & par consequent on a beau suivre les Régles les plus certaines de l’Astrologie , il est impossible d’être parfaitement sûr que les Evenemens répondront juste aux Prédictions. J’avoue que cette Objection est très-solide par rapport à tel ou à tel individu humain ; mais comme les grandes révolutions dépendent d’ordinaire des dispositions d’un grand nombre de personnes , il est impossible de croire qu’elles s’accorderont toutes à s’opposer à leurs penchans , & à les détourner d’un dessein général qui est conforme à leurs inclinations. D’ailleurs, l’influence des Etoiles s’étend à un grand nombre d’Evenemens qui sont indépendans de la Raison , comme les Maladies , la Mort , & en un mot tout ce qu’on appelle dans le monde Accidens.

J’ai commencé mes Prédictions par le tems que le Soleil entre dans le Belier, ce que je prens pour le véritable commencement de l’Année naturelle; & je les ai poussées un peu plus loin que le tems auquel il entre dans le ligne de la Balance : c’est-là précisement la Saison des grandes Affaires. Je n’ai pas encore arrangé ce qui regarde le reste de l’Année; parce que j’en ai été détourné par plusieurs occupations qui n’ont rien de commun avec le Public. D’ailleurs , j’ai déjà insinué que ce n’est ici qu’un Echantillon d’un grand nombre de Pronostics que je prépare pour les Années suivantes , si l’on veut bien me le permettre , & m’encourager à l’exécution d’un si grand dessein.

Ma première Prédiction n’est qu’une Bagatelle , & je ne la donne ici que pour faire voir l’Ignorance des prétendus Astrologues dans les choses qui les regardent directement eux-mêmes. Elle a pour objet Partrige , le Faiseur d’Almanacs. J’ai fait son Horoscope selon ma méthode particulière; & je trouve qu’il mourra infailliblement d’une Fièvre chaude le 29 de MARS environ à onze heures de nuit. Je le prie d’y songer, & de mettre ordre à ses affaires.

Le Mois d’AVRIL sera remarquable par la mort de plusieurs personnes du premier rang. Le Cardinal de Noailles mourra le 4 ; & le 11 . Le Prince des Asturies , Fils du Roi Philippe. Le 14, un des premiers Pairs de ce Royaume mourra à sa maison de Campagne. Le 19. l’ Angleterre perdra un vieux Laïque distingué par sa grande Erudition; & le 25. on verra mourir un fameux Banquier demeurant dans la Rue du Lombard..."

1709, publication trois fois par semaine du journal Tatler (le Babillard) - Il sort sous première version du 12 avril 1709 au 2 janvier 1712 (sera remplacé par The Spectator de Steele et Addison), avec Richard Steele sous le nom de plume d’«Isaac Bickerstaff», personnage fictif créé un an plus tôt par l'écrivain Jonathan Swift, autre collaborateur du journal.

Dès 1711, juste au moment où le Spectateur venait de succéder au Babillard, voici ce qu'écrivait un témoin qu'on suppose être le fabuliste Gay...

"La disparition du Babillard a semblé être déplorée comme une calamité publique. Tout le monde regrettait d'avoir perdu un agréable amusement, et les cafés commencèrent à comprendre que les élucubrations du seigneur Bickerstaff leur avaient procuré plus de clients que tous leurs autres journaux mis ensemble.