- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- Welty

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Heller - Toole

- Naipaul

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

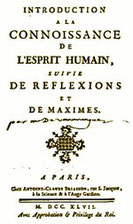

Condillac (1714-1780), "Essai sur l’origine des connaissances humaines" (1746) - Vauvenargues (1715-1747), 'Introduction à la connaissance de l’esprit humain (1746) - Élisabeth Ferrand (1700-1752) - ...

Last update 10/10/2021

1750? "La Raison nous trompe plus souvent que la Nature" - La réhabilitation du "sentiment" est une caractéristique du passage à la seconde moitié du XVIIIe siècle. En réaction contre le rationalisme et l'abus de l'esprit, la sensibilité trop longtemps contenue va s'emparer de la litterature et les mœurs. Progressivement, le trop plein d'esprit semble tourner à vide dans les salons mondains, l'ennui gagne les ratiocineurs...

Diderot privilégiait déjà l'élément émotionnel et tentait dans ses formulations paradoxales de se dépêtrer des manifestations d'une sensibilité passionnée. Rousseau et sa Nouvelle Héloïse sont les archétypes de l'exaltation des sentiments passionnés, de la divinisation des élans du cœur, des extases, des soupirs, des larmes et des désespoirs. Source de puissantes émotions, souvent décrites comme "délicieuses", le sentiment apparaît ainsi comme un instinct plus vrai et plus sûr que la raison. Il ne s'agit plus d'étouffer ses passions mais de les orienter vers des actions utiles à la société. Condillac, Hume, Vauvenargues privilégient ainsi une source et un régulateur de l’esprit qui semble plus naturel, plus profond, plus intime que cette raison qui entendait ignorer, ou rejeter sans discussion, la nature, le sentiment, la passion, la croyance. «Toute ma philosophie, écrit Vauvenargues à Mirabeau le 1er mars 1739, a sa source dans mon cœur : croyez‑vous qu’il soit possible qu’elle recule vers sa source, et qu’elle s’arme contre elle ? Une philosophie naturelle, qui ne doit rien à la raison, n’en saurait recevoir les lois ; la philosophie que je suis ne souffre rien que d’elle-même ; elle consiste proprement dans l’indépendance, et le joug de la raison lui serait plus insupportable que celui des préjugés.»

("Mademoiselle Ferrand méditant sur Newton", 1752, Maurice Quentin de la Tour, Alte Pinakothek de Munich)

Vauvenargues (1715-1747)

Vauvenargues est tout à la fois l'écrivain de la réhabilitation des passions et de l'action. Contre Pascal, La Rochefoucauld, et tout le XVIIe qui accusaient les passions de troubler l'âme, Vauvenargues soutient que notre nature n'est pas mauvaise, et que "nos passions ne sont pas distinctes de nous-mêmes; il y en a qui sont tout le fondement et toute la substance de notre âme." Et l'action est l'expression naturelle de toute vie humaine : "la plus fausse de toutes les philosophies est celle qui, sous prétexte d'affranchir les hommes des embarras des passions, leur conseille l'oisiveté, l'abandon et l'oubli d'eux-mêmes". Chaque action produit un nouvel être qui commence et qui n'était pas. "Plus nous agissons, plus nous produisons, plus nous vivons, car le sort des choses humaines est de ne pouvoir se maintenir que par une génération continuelle".

Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues, ayant eu les jambes gelées à la retraite de Prague (1742), abandonne la carrière militaire et s'installe à Paris en 1745 où il vit misérablement. Mais encouragé par Voltaire et par Marmontel, il publie en 1746, sans grand succès, une Introduction à la connaissance de l'esprit humain, accompagnée de Conseils à un jeune homme, des Réflexions critiques sur quelques poètes, enrichis, à titre posthume, de Caractères et de Dialogues. Réhabilitant l'homme contre le pessimisme de La Rochefoucauld, croyant en la bonté de l'être humain avant Rousseau, à la force du sentiment, - "nos passions ne sont pas distinctes de nous-mêmes, il y en a qui sont tout le fondement et toute la substance de notre âme" -, il préconise un culte de l'énergie qui fera de lui un des maîtres de Stendhal ...

1746 - "Introduction à la connaissance de l’esprit humain"

On méconnaît souvent l’importance et la profondeur de la pensée de Vauvenargues. S'il s'exprime sous la forme de pensées détachées, c'est bien à une vision globale de l'esprit humain qu'il entend formuler : « J’aime, dit‑il, un écrivain qui embrasse tous les temps et tous les pays, et rapporte beaucoup d’effets à peu de causes ; qui compare les préjugés et les mœurs des différents siècles ; qui, par des exemples tirés de la peinture et de la musique, me fait connaître les beautés de l’éloquence et l’étroite liaison des arts. » Mais il n'existe nulle méthode permettant de réaliser cette sorte d’enchaînement universel, tout au contraire, la mésentente entre gens profonds est général, «chacun préférant son objet», et ce qui peut paraître un handicap permet à chacun d'exprimer son pouvoir créatif : la poésie, par exemple, « ne permet guère que l’on se partage ». Il n’y a donc guère d’esprit qui soit capable d’embrasser à la fois toutes les faces de chaque sujet, on est comme forcé de choisir entre la voie étroite et qui aboutit, et une vue étendue, mais superficielle...

"De l'Esprit en général.

Ceux qui ne peuvent rendre raison des variétés de l'esprit humain , y supposent des contrariétés inexplicables. Ils s'étonnent qu'un homme qui est vif , ne soit pas pénétrant ; que celui qui raisonne avec justesse , manque de jugement dans sa conduite ; qu'un autre qui parle nettement , ait l'esprit faux , etc. Ce qui fait qu'ils ont tant de peine à concilier ces prétendues bizarreries, c'est qu'ils confondent les qualités du caractère avec celles de l'esprit, et qu'ils rapportent au raisonnement des effets qui appartiennent aux passions. Ils ne remarquent pas qu'un esprit juste , qui fait une faute, ne la fait quelquefois que pour satisfaire une passion, et non par défaut de lumière; et lorsqu'il arrive à un homme vif de manquer de pénétration , ils ne savent pas que pénétration et vivacité sont deux choses assez différentes , quoique ressemblantes , et qu'elles peuvent être séparées. Je ne prétends pas découvrir toutes les sources de nos erreurs sur une matière sans bornes ; lorsque nous croyons tenir la vérité par un endroit , elle nous échappe par mille autres. Mais j'espère qu'en parcourant les principales parties de l'esprit , je pourrai observer les différences essentielles , et faire évanouir un très-grand nombre de ces contradictions imaginaires qu'admet l'ignorance. L'objet de ce premier livre est de faire connaître , par des définitions et par des réflexions , fondées sur l'expérience , toutes ces différentes qualités des hommes qui sont comprises sous le nom d'esprit. Ceux qui recherchent les causes physiques de ces mêmes qualités , en pourraient peut-être parler avec moins d'incertitude , si on réussissait dans cet ouvrage à développer les effets dont ils étudiaient les principes.

II. Imagination , Réflexion , Mémoire.

II y a trois principes remarquables dans l'esprit : l'imagination, la réflexion et la mémoire.

J'appelle imagination le don de concevoir les choses d'une manière figurée , et de rendre ses pensées par des images . Ainsi l'imagination parle toujours à nos sens ; elle est l'inventrice des arts et l'ornement de l'esprit.

La réflexion est la puissance de se replier sur ses idées , de les examiner, de les modifier , ou de les combiner de diverses manières. Elle est le grand principe du raisonnement , du jugement , etc.

La mémoire conserve le précieux dépôt de l'imagination et de la réflexion..."

INTRODUCTION À LA CONNAISSANCE DE L'ESPRIT HUMAIN, suivi de RÉFLEXIONS ET MAXIMES, publiée sans nom d'auteur en 1746, puis posthume, en 1747, une seconde édition que l`auteur a eu le temps de préparer peu avant sa mort en s'appuyant sur les remarques critiques de Voltaire, mais un ouvrage inachevé dont les contradictions ne sont pas absentes. Vauvenargues, assumant les valeurs aristocratiques de sa caste et les exigences novatrices des Lumières, apparaît ici comme une figure de transition. Il y réaffirme d'un bout à l'autre une sagesse universelle d`inspiration stoïcienne et se situe dans la tradition des moralistes, et en particulier dans celle de La Bruyère, conduisant à la mise en accusation d'une époque qui se complait dans le badinage, le scepticisme et la culture excessive de l'esprit, au détriment de la nature, source de passions fortes et d'activité. Son intention polémique à l'encontre des moralistes classiques conduit à une réhabilitation de la nature humaine conforme à l'esprit de la première moitié du XVIIIe siècle. La vertu relève du possible, l'être humain n'est plus le jouet des passions, celles-ci constituent au contraire le moteur principal de la vie. Les vertus ne sont plus nécessairement des vices déguisés, car, à côté d'un amour-propre pernicieux, se profile désormais un amour de soi bénéfique. Ensuite, s'appliquant à concevoir une théorie cohérente de l'esprit humain, Vauvenargues tente de concilier les points de vue philosophiques contradictoires, de même que les antinomies que certains penseurs croient découvrir en l'être humain, autrement dit, le scepticisme de Montaigne et de Pascal lui est insupportable. La précision, la netteté et la justesse de l`expression font parfois place à des mouvements de lyrisme qui annoncent les romantiques...

"FRAGMENT SUR LES EFFETS DE L'ART ET DU SAVOIR, et sur la prévention que nous avons pour notre siècle, et contre l'Antiquité"

"Ceux qui croient prouver l'avantage de ce siècle, en disant qu'il a hérité des connaissances et des inventions de tous les temps, ne font peut-être pas attention à la faiblesse de l'esprit humain. Il peut être douteux qu'un grand savoir conduise à l'esprit de justesse. Trop d'objets confondent la vue ; trop de connaissances étrangères accablent notre propre jugement. En quelque genre que ce puisse être, l'opulence apporte toujours plus d'erreurs que la pauvreté. Peu de gens savent se servir utilement de l'esprit d'autrui. Les connaissances se multiplient, mais le bon sens est toujours rare. Ni les dons de l'esprit, ni ceux de la fortune ne peuvent devenir le partage du vulgaire. Dans le monde intelligent comme dans le monde politique, le plus grand nombre des hommes a été destiné par la nature à être peuple.

A la vérité on ne croira plus aux sorciers ni au sabbat dans un siècle tel que le nôtre ; mais on croira encore à Calvin. On parlera de beaucoup de choses, comme si elles avaient des principes évidents, et on disputera en même temps de toutes choses, comme si toutes étaient incertaines. On blâmera un homme de ses vices , et on ne saura pas s'il y a des vices. On dira d'un poète qu'il est sublime, parce qu'il aura peint un grand personnage ; et ces sentiments héroïques, qui font la grandeur du tableau, on ne les estimera point dans l'original. L'effet des opinions, multipliées au-delà des forces de l'esprit, est de produire des contradictions et d'ébranler la certitude des principes. Les objets présentés sous trop de faces ne peuvent se ranger, ni se développer, ni se peindre distinctement dans l'esprit des hommes. Incapables de concilier toutes leurs idées, ils prennent les divers côtés d'une même chose pour des contradictions de sa nature. Leur vue se trouble et s'égare dans cette multitude de rapports que les moindres objets leur offrent Cette pluralité de relations détruit à leurs yeux l'unité des sujets. Les disputes des philosophes achèvent de décourager leur ignorance. Dans ce combat opiniâtre de tant de sectes, ils n'examinent point si quelqu'une a vaincu et a fait pencher la balance ; il suffit qu'on ait contesté tous les principes pour qu'ils les croient généralement problématiques; et ils se jettent dans un doute universel qui sape par le fondement toutes les sciences.

De là vient que quelques personnes appellent ce savoir malentendu, et notre politesse même, barbarie; car, disent-elles, n'y a-t-il de barbare que l'extrême férocité ou une grossière ignorance ? S'il était ainsi, ce reproche ne pourrait toucher notre siècle ; mais si la corruption de l'art, si les conséquences mal tirées des bons principes, si les fausses applications, si l'incertitude des opinions, si l'affectation, si la vanité, si les mœurs frivoles ne méritent pas moins ce nom que l'ignorance, qu'est-ce alors que la politesse dont nous nous vantons ?

Ce n'est pas la pure nature qui est barbare , c'est tout ce qui s'éloigne trop de la belle nature et de la raison. Les cabanes des premiers hommes ne prouvent pas qu'ils manquassent de goût; elles témoignent seulement qu'ils manquaient de science. Mais lorsqu'on eut connu les règles de l'architecture, et qu'au lieu de les suivre exactement on voulut enchérir sur leur noblesse, charger d'ornements superflus les bâtiments, et à force d'art faire disparaître la simplicité, alors ce fut, à mon sens, la preuve du mauvais goût et une véritable barbarie. Suivant ces principes, les dieux et les héros d'Homère, peints naïvement par le poète d'après les hommes de son siècle, ne font pas que l'Iliade soit un poème barbare; car elle est un tableau passionné, sinon de la belle nature, du moins de la nature.

Mais un ouvrage véritablement barbare, c'est leur théâtre. Le peuple de la terre le plus éclairé oublie son savoir et ses règles à la vue d'un combat de chiens ou des contorsions d'un farceur. La nature, qui n'a pas fait les hommes philosophes, les désavoue ainsi du personnage qu'ils osent jouer. Leur goût ne peut suivre les progrès de la raison ; car on peut emprunter des jugements, non des sentiments : de sorte qu'il est rare que les hommes s'élèvent du côté du cœur. Ils apprennent à admirer les grandes choses; mais ils sont toujours idolâtres des petites.

Ainsi , quand quelqu'un vient me dire : croyez-vous que les Anglais, qui ont tant d'esprit, s'accommodassent des tragédies de Shakespeare, si elles étaient aussi monstrueuses qu'elles nous le paraissent, je ne suis pas la dupe de cette objection : je sais trop qu'un siècle savant peut aimer de grandes sottises, surtout quand elles sont accompagnées de beautés sublimes qui servent de prétexte au mauvais goût. Un peuple poli n'en est pas moins peuple.

Si nous pouvions voir à quel point nous sommes engagés dans l'erreur, et combien peut sur nous encore ce que nous nommons préjugé, ni nous ne serions prévenus du mérite de notre siècle, ni nous n'oserions mépriser d'autres mœurs et d'autres faiblesses. Le reproche le plus souvent renouvelé contre l'ignorance des anciens, est l'extravagance de leurs religions. J'ose dire qu'il n'en est aucun de plus injuste. Il n'a point de superstition qui ne porte avec elle son excuse. Les grands sujets sont pour les hommes le champ des grandes erreurs. Il n'appartenait pas à l'esprit humain d'imaginer sagement une si haute matière que la religion. C'était une assez fière démarche pour la raison d'avoir conçu un pouvoir invisible et hors de l'atteinte des sens. Le premier homme qui s'est fait des dieux avait l'imagination plus grande et plus hardie que ceux qui les ont rejetés.

Qu'on ait donc adopté de grandes fables dans des siècles pleins d'ignorance ; que ce qu'un génie audacieux faisait imaginer aux âmes fortes, le temps, l'espérance, la crainte l'aient enfin persuadé aux autres hommes ; qu'ils aient trop respecté des opinions qu'on reçoit de l'autorité de la coutume, du pouvoir de l'exemple et de l'amour des lois, ni cela ne me semble étrange, ni je n'en conclus que ces peuples aient été plus faibles que nous. Ils se sont trompés sur des choses qu'on n'a pas toujours la hardiesse et même les moyens d examiner. Est-ce à nous de les en reprendre, nous qui prenons le change de tant de manières sur des bagatelles, nous qui même sur les sujets les plus discutés et les plus connus ne saurions d'ordinaire avoir une heure de conversation sans nous tromper ou nous contredire ?

Je cherche quelquefois parmi le peuple l'image de cette ignorance et de ces moeurs sans politesse, que nous méprisons dans les anciens ; j'écoute ces hommes grossiers ; je vois qu'ils s'entretiennent de choses communes ; qu'ils n'ont point de principes réfléchis; qu'ils virent sans science et sans règles. Cependant je ne trouve pas qu'en cet état ils fassent plus de faux raisonnements que les gens du monde. Il me semble au contraire qu'à tout prendre, leurs pensées sont plus naturelles, et qu'il s'en faut de beaucoup que les simplicités de l'ignorance soient aussi éloignées de la vérité que les subtilités de la science et l'imposture de l'affectation..."

Si le philosophe Condillac n'a signé aucun article de l'Encyclopédie, Diderot lui a fait de larges emprunts. Disciple de Locke et n'admettant de philosophie que celle qui repose sur l'expérience concrète (Traité des Systèmes, 1749), il rejette toutes considérations métaphysiques (Essai sur l'origine des connaissances humaines, 1746) et s'en tient à la seule analyse de l'esprit, apparaît comme un précurseur de la psychologie scientifique lorsqu'il étudie l'association des idées. Mais sa célébrité vient de son "Traité des Sensations" (1754) dans lequel il formule la théorie du sensualisme (la connaissance est une construction analytique à partir des sensations). Mais la grande originalité de Condillac reste le rôle qu'il attribue au langage, un langage qui n'est pas pour lui une simple expression de la pensée mais joue, au contraire, un rôle déterminant dans son élaboration. Une pensée sans signe resterait limitée à la perception et à l'imagination sans jamais atteindre l'abstraction et la combinaison d'idées. Le langage, en tant qu'il fonde la pensée abstraite et réflexive, est donc bien ce qui distingue l'homme des autres animaux...

Condillac (1714-1780)

Etienne Bonnot de Condillac naquit le 30 septembre 1715 à Grenoble, troisième des cinq enfants d'une famille de la noblesse de robe (famille de magistrats). Le père, receveur des tailles, a été anobli par une charge de secrétaire du roi. Condillac perd son père à l'âge de treize ans et est alors pris en charge par son frère Jean, grand prévôt de Lyon. Il fréquente le même collège jésuite que son autre frère, Gabriel Bonnot de Mably. Tous deux sont destinés par leur famille à la vie religieuse. S'il semble que le choix de la vie ecclésiastique n'enthousiasme guère Condillac, il semble néanmoins s'y être fait. Poursuivant ses études, à partir de 1733, au séminaire de Saint-Sulpice à Paris, il est ordonné prêtre en 1740. Il rencontre et fréquente les grands philosophes de l'époque : Diderot (avec qui il dîne souvent), d'Alembert, Rousseau (qu'il connaît depuis 1739), Voltaire et Fontenelle, sans s'engager politiquement avec eux. En 1746, paraît son "Essai sur l'origine des connaissances humaines", en 1749 le "Traité des systèmes" et en 1754 le "Traité des sensations". En 1758, Louis XV l'envoie à Parme comme précepteur de son petit-fils, l'infant Ferdinand. Il y reste jusqu'en 1764. Son "Cours d'études pour l'instruction du Prince de Parme" sera publié de 1768 à 1773. En 1767, il reçoit l'abbaye de Mureau et, en 1768, il est élu à l'Académie française. Il y siège peu, mène une vie discrète. En 1776, il est élu à la Société royale d'agriculture d'Orléans et publie "Le Commerce et le gouvernement considérés relativement l'un à l'autre". Son dernier livre "La langue des calculs" reste inachevé. Il meurt près de Beaugency, à l'abbaye de Flux, le 3 août 1780. Sa vie s'écoula sans grands événements, il travailla beaucoup, publia de nombreux ouvrages, occupa dans la philosophie de son temps une grande place, et pendant un demi-siècle eut une très grande autorité....

Condillac subit l'influence de Locke, mais son sensualisme est plus radical. Ayant montré dans la sensation le premier principe de nos connaissances, il en déduit successivement avec beaucoup de suite la naissance de toutes nos facultés. On le dit au fond plus logicien encore que psychologue, c'est esprit des plus lucides et ses ouvrages sont ordonnés, clairs et précis. Le plus célèbre est "le Traité des sensations", publié en 1754. Il avait déjà donné en 1741 l' "Essai sur l'origine des connaissances humaines", et en 1749, le "Traité des systèmes", où il s'emploie à démontrer que les systèmes les plus accrédités reposent sur des hypothèses gratuites, des équivoques de mots, ou de vaines abstractions ...

"Essai sur l’origine des connaissances humaines" (1746)

Cet exposé systématique de l'empirisme du philosophe Etienne Bonnot de Condillac est inséparable du "Traité des sensations", œuvre maîtresse du même auteur, publiée en 1754. S`inspirant de Fontenelle et prenant la suite de Locke, il considère la sensation et la réflexion comme les deux sources de l'expérience, toutes deux également originales, bien qu'il fasse de la réflexion une faculté d'analyse postérieure à l'acte primitif de la connaissance, c'est-à-dire à la perception sensible des objets. Son but est de réformer la métaphysique, de substituer à une science des principes originaires (fondée sur des entités abstraites) une étude de l'esprit humain fondée sur l'observation. L'expérience et l`emploi de la méthode propre aux mathématiques et à la physique, c'est-à-dire l'analyse, en s'attachant à décrire non la nature de l'âme, qui nous échappe, mais ses manifestations lorsqu'elle est unie au corps.

La première partie de l`Essai est consacrée à l`analyse des manifestations de l`âme, partant du fait primitif et intime dont nous ne pouvons douter : la conscience de notre existence et de notre pensée, étendue aux idées, susceptible de degrés, liée à nos besoins, à nos passions, à notre nature. Dans la vie intérieure, les idées sont soumises à une dépendance réciproque, à un enchaînement correspondant à celui des êtres et des choses dans l`ordre physique. Cet état de choses trouve sa raison d'être dans l`organisation humaine et dans les échanges entre êtres humains. Il se réalise grâce à notre capacité de réveiller les idées au moyen de signes. Il en résulte que la réflexion est un ensemble d'opérations qui prouve l`activité de l'esprit. C'est le jugement qui l'exprime par l'intermédiaire du discours, dans lequel la pensée se fractionne en autant de termes qu'il y a d`idées, grâce aux liens des idées entre elles et grâce aux liens des idées avec les signes.

Pour bien diriger les manifestations de l'âme, il est donc nécessaire d'étudier l'origine et le progrès des signes, le langage et son usage. C'est le sujet de la deuxième partie de l`Essai.

Vraisemblablement, les hommes s'exprimèrent d'abord au moyen de gestes et de mouvements du corps, jusqu'au moment où ils imitèrent les bruits de la nature. Par la suite, ils y substituèrent des sons articulés désignant des objets. Le progrès du langage est lié au caractère des peuples, au climat, à l'intervention des gouvernements. La source de nos erreurs réside dans l'habitude de raisonner sur des choses dont nous n`avons pas une idée précise. Pour rectifier ces idées, il faut les reprendre à leur origine, c'est-à-dire remonter aux sensations, sentir, voir; puis donner à nos sensations un nom dérivant de l`usage. Conscience, jugement, liens entre les idées et entre celles-ci et les signes, voilà toute la science de l`entendement humain.

Ce système sera complété par le Traíté des sensations dans lequel l`auteur, contrairement à Berkeley, voit, dans toutes les opérations de l'esprit postérieures à la sensation, un développement ou une transformation de cette sensation. La philosophie de Condillac simplifie, intègre et vulgarise à la fois l'empirisme de Locke. Par son agnosticisme et son sensualísme, cette philosophie s'oppose, en matière de morale, à la tradition dogmatique. Les violentes réactions qui accueillirent cet Essai furent apaisées par la publication du "Traité des animaux" (1755), dans lequel Condillac développera des convictions spiritualistes, et par la "Dissertation sur l 'existence de Dieu", qui en fait partie et dans laquelle il montre comment son système, fondé sur des vérités d`expérience, aboutit à une religion naturelle qui fait appel à la révélation.

Le sensualisme prépare ainsi, pour les écrivains de l'époque des Lumières, un cadre philosophique dans lequel pourront être incluses les solutions les plus radicalement opposées au spiritualisme traditionnel, sans dépasser toutefois un agnosticisme prudent. ll fournit aux scientifiques une méthode, aux idéologues une doctrine qui restera à la base de la philosophie française jusqu`à la contre-révolution et au triomphe de Kant ...

" - Considérons un homme au premier moment de son existence ; son âme éprouve d'abord différentes sensations, telles que la lumière, les couleurs, la douleur, le plaisir, le mouvement, le repos : voilà ses premières pensées. Suivons-le dans les moments où il commence à réfléchir sur ce que les sensations occasionnent en lui, et nous le verrons se former des idées des différentes opérations de son âme, telles qu'apercevoir, imaginer : voilà ses secondes pensées. — Ainsi, selon que les objets extérieurs agissent sur nous, nous recevons différentes idées par les sens, et selon que nous réfléchissons sur les opérations que les sensations occasionnent dans notre âme, nous acquérons toutes les idées que nous n'aurions pu recevoir des choses extérieures.

- Les sensations et les opérations de l'âme sont donc les matériaux de toutes nos connaissances : matériaux que la réflexion met en œuvre, en cherchant par des combinaisons les rapports qu'ils renferment. Mais tout le succès dépend des circonstances par où l'on passe. Les plus favorables sont celles qui nous offrent en plus grand nombre des objets propres à exercer notre réflexion. Les grandes circonstances où se trouvent ceux qui sont destinés à gouverner les hommes, sont, par exemple, une occasion de se faire des vues fort étendues ; et celles qui se répètent continuellement dans le grand monde, donnent cette sorte d'esprit qu'on appelle naturel, parce que n'étant pas le fruit de l'étude, on ne sait pas remarquer les causes qui le produisent. Concluons qu'il n'y a point d'idées qui ne soient acquises : les premières viennent immédiatement des sens, les autres sont dues à l'expérience, et se multiplient à proportion qu'on est plus capable de réfléchir...."

(Essai sur l'origine des connaissances humaines, première partie)

De la perception, de la conscience, de l'attention et de la réminiscence.

"- La perception, ou l'impression occasionnée dans l'âme par l'action des sens, est la première opération de l'entendement. L'idée en est telle qu'on ne peut l'acquérir par aucun discours. La seule réflexion sur ce que nous éprouvons, quand nous sommes affectés de quelque sensation, peut la fournir,

- Les objets agiraient inutilement sur les sens, et l'âme n'en prendrait jamais connaissance, si elle n'en avait pas perception. Ainsi le premier et le moindre degré de connaissance c'est d'apercevoir.

- Mais, puisque la perception ne vient qu'à la suite des impressions qui se font sur les sens, il est certain que ce premier degré de connaissance doit avoir plus ou moins d'étendue, selon que l'on est organisé pour recevoir plus ou moins de sensations différentes. Prenez des créatures qui soient privées de la vue, d'autres qui le soient de la vue et de l'ouïe et ainsi successivement ; vous aurez bientôt des créatures qui, étant privées de tous les sens, ne recevront aucune connaissance. Supposez au contraire, s'il est possible, de nouveaux sens dans des animaux plus parfaits que l'homme. Que de perceptions nouvelles ! Par conséquent, combien de connaissances à leur portée, auxquelles nous ne saurions atteindre, et sur lesquelles nous ne saurions même former de conjectures !

- Nos recherches sont quelquefois d'autant plus difficiles que leur objet est plus simple. Quoi de plus facile en apparence que de décider si l'âme prend connaissance de toutes celles qu'elle éprouve ? Faut-il autre chose que de réfléchir sur soi-même ? Sans doute que tous les philosophes l'ont fait : mais quelques-uns, préoccupés de leurs principes, ont dû admettre dans l'âme des perceptions dont elle ne prend jamais connaissance (Cartésiens, Malebranchistes et Leibnitziens) ; et d'autres ont dû trouver cette opinion tout à fait inintelligible (Locke et ses sectateurs). Je tâcherai de résoudre cette question dans les paragraphes suivants. Il suffit dans celui-ci de remarquer que, de l'aveu de tout le monde, il y a des perceptions qui n'y sont pas à son insu. Or ce sentiment qui lui en donne la connaissance et qui l'avertit du moins d'une partie de ce qui se passe en elle, je l'appellerai Conscience. Si, comme le veut Locke, l'âme n'a point de perception dont elle ne prenne connaissance, en sorte qu'il y ait contradiction qu'une perception ne soit pas connue, la perception et la conscience ne doivent être prises que pour une seule et même opération.

Si, au contraire, le sentiment opposé était le véritable, elles seraient deux opérations distinctes ; ce serait à la conscience et non à la perception, comme je l'ai supposé, que commencerait proprement notre connaissance.

- Entre plusieurs perceptions dont nous avons en même temps conscience, il nous arrive souvent d'avoir plus conscience de unes que des autres, ou d'être plus vivement averti de leur existence. Plus même la conscience de quelques-unes augmente, plus celle des autres diminue. Que quelqu'un soit dans un spectacle, où une multitude d'objets paraissent se disputer ses regards, son âme sera assaillie de quantité de perceptions, dont il est constant qu'il prend connaissance; mais, peu à peu, quelques-unes lui plairont et l'intéresseront davantage : il s'y livrera donc plus volontiers. De là, il commencera à être moins affecté par les autres ; la conscience en diminuera même insensiblement, jusqu'au point que, quand il reviendra à lui, il ne se souviendra pas d'en avoir pris connaissance. L'illusion qui se fait au théâtre en est la preuve. Il y a des moments où la conscience ne parait pas se partager entre l'action qui se passe et le reste du spectacle.

Il semblerait d'abord que l'illusion devrait être d'autant plus vive qu'il y aurait moins d'objets capables de distraire Cependant, chacun a pu remarquer qu'on n'est jamais plus porté à se croire le seul témoin d'une scène intéressante que quand le spectacle est bien rempli. C'est peut-être que le nombre, la variété et la magnificence des objets remuent les sens, échauffent, élèvent l'imagination, et, par là, nous rendent plus propres aux impressions que le poète veut faire naître. Peut-être encore que les spectateurs se portent mutuellement, par l'exemple qu'ils se donnent, à fixer la vue sur la scène. Quoi qu'il en soit, cette opération par laquelle notre conscience, par rapport à certaines perceptions, augmente si vivement qu'elles nous paraissent les seules dont nous ayons pris connaissance, je l'appelle attention. Ainsi, être attentif à une chose, c'est avoir plus conscience des perceptions qu'elle fait naître, que de celles que d'autres produisent, en agissant comme elle sur nos sens ; et l'attention a été d'autant plus grande qu'on se souvient moins de ces dernières...." (la Génération des opérations de l'âme ..)

"— Lorsque les objets attirent notre attention, les perceptions qu'ils occasionnent en nous se lient avec le sentiment de notre être et avec tout ce qui peut y avoir quelque rapport. De là il arrive que, non seulement, la conscience nous donne connaissance de nos perceptions, mais encore, si elles se répètent, elle nous avertit que nous les avons déjà eues et nous les fait connaître comme étant à nous, ou comme affectant, malgré leur variété et leur succession, un être qui est constamment le même nous. La conscience, considérée par rapport à ces nouveaux effets, est une nouvelle opération qui nous sert à chaque instant et qui est le fondement de l'expérience. Sans elle, chaque moment de la vie nous paraît le premier de notre existence, et notre connaissance ne s'étendrait jamais au delà d'une première perception : je la nommerai réminiscence.

Il est évident que si la liaison qui est entre les perceptions que j'éprouve actuellement, celles que j'éprouvai hier, et le sentiment de mon être était détruite, je ne saurais reconnaître que ce qui m'est arrivé hier ne soit arrivé à moi- même. Si, à chaque nuit, cette liaison était interrompue, je commencerais, pour ainsi dire, chaque jour une nouvelle vie; et personne ne pourrait me convaincre que le moi d'aujourd'hui fut le moi de la veille. La réminiscence est donc produite par la liaison que conserve la suite de nos perceptions..."

"De l'imagination, de la contemplation et de la mémoire.

— Le premier effet de l'attention, l'expérience l'apprend, c'est de faire subsister dans l'esprit, en l'absence des objets, les perceptions qu'ils ont occasionnées. Elles s'y conservent même ordinairement dans le même ordre qu'elles avaient quand les objets étaient présents. Par là, il se forme entre elles une liaison d'où plusieurs opérations tirent, ainsi que la réminiscence, leur origine. La première est l'imagination : elle a lieu quand une perception, par la seule force de la liaison que l'attention a mise entre elle et un objet, se retrace la vue de cet objet. Quelquefois, par exemple, c'est assez d'entendre le nom d'une chose, pour se la représenter comme si on l'avait sous les yeux. — Cependant il ne dépend pas de nous de réveiller toujours les perceptions que nous avons éprouvées. Il y a des occasions où tous nos efforts se bornent à en rappeler le nom, quelques-unes des circonstances qui les ont accompagnées, et une idée abstraite de perception ; idée que nous pouvons former à chaque instant, parce que nous ne pensons jamais sans avoir conscience de quelque perception qu'il ne tient qu'à nous de généraliser. Qu'on songe, par exemple, à une fleur dont l'odeur est un peu familière ; on s'en rappellera le nom, on se souviendra des circonstances où on l'a vue, on s'en représentera le parfum sous l'idée générale d'une

perception qui affecte l'odorat ; mais on ne réveillera pas la perception même. Or, j'appelle mémoire l'opération qui produit cet effet.

— Il nait encore une opération de la liaison que l'attention met entre nos idées, c'est la contemplation. Elle consiste à conserver, sans interruption, la perception, le nom ou les circonstances d'un objet qui vient de disparaître. Par son moyen, nous pouvons continuer à penser à une chose au moment qu'elle cesse d'être présente. On peut, à son choix, la rapporter à l'imagination ou à la mémoire : à l'imagination, si elle conserve la perception même ; à la mémoire, si elle n'en conserve que le nom ou les circonstances..."

(Suite de la Génération des opérations de l'âme)

" De la réflexion.

— Aussitôt que la mémoire est formée, et que l'exercice de l'imagination est en notre pouvoir, les signes que celle-ci rappelle et les idées que celle-là réveille commencent à retirer l'âme de la dépendance où elle était de tous les objets qui agissaient sur elle. Maîtresse de se rappeler les choses qu'elle a vues, elle y peut porter son attention et la détourner de celles qu'elle voit. Elle peut ensuite la rendre à celle-ci, ou seulement à quelques-unes, et la donner alternativement aux unes et aux autres. A la vue d'un tableau, par exemple, nous nous rappelons les connaissances que nous avons de la nature, et des règles qui apprennent à l'imiter ; et nous portons notre attention successivement de ce tableau à ces connaissances, et de ces connaissances à ce tableau, ou tour à tour à ses différentes parties. Mais il est évident que nous ne disposons ainsi de notre attention que par le secours que nous prête l'activité de l'imagination, produite par une grande mémoire. Sans cela nous ne la réglerions pas nous-mêmes, mais elle obéirait uniquement à l'action des objets.

— Cette manière d'appliquer de nous-même tour à tour notre attention à divers objets, ou aux différentes parties d'un seul, c'est ce qu'on appelle réfléchir. Ainsi on voit sensiblement comment la réflexion naît de l'imagination et de la mémoire. Mais il y a des progrès qu'il ne faut pas laisser échapper.

- Un commencement de mémoire suffit pour commencer à nous rendre maîtres de l'exercice de notre imagination.

C'est assez d'un seul signe arbitraire pour pouvoir réveiller de soi-même une idée ; et c'est là certainement le premier et le moindre degré de la mémoire et de la puissance qu'on peut acquérir sur son imagination. Le pouvoir qu'il nous donne de disposer de notre attention, est le plus faible qu'il soit possible. Mais tel qu'il est, il commence à faire sentir l'avantage des signes ; et, par conséquent, il est propre à faire saisir au moins quelqu'une des occasions, où il peut être utile ou nécessaire d'en inventer de nouveaux. Par ce moyen, il augmentera l'exercice de la mémoire et de l'imagination ; dès lors, la réflexion pourra aussi en avoir davantage ; et, réagissant sur l'imagination et la mémoire qui l'ont produite, elle leur donnera, à son tour, un nouvel exercice.

Ainsi, par les secours mutuels que ces opérations se prêteront, elles concourront réciproquement à leurs progrès.

Si, en réfléchissant sur les faibles commencements de ces opérations, on ne voit pas, d'une manière assez sensible, l'influence réciproque des unes sur les autres, on n'a qu'à appliquer ce que je viens de dire à ces opérations considérées dans le point de perfection où nous les possédons. Combien, par exemple, n'a-t-il pas fallu de réflexions pour former les langues, et de quel secours ces langues ne sont-elles pas à la réflexion ! ..."

Avis important au lecteur - "J’ai oublié de prévenir sur une chose que j’aurais dû dire, et peutêtre répéter dans plusieurs endroits de cet ouvrage ; mais je compte que l’aveu de cet oubli vaudra des répétitions, sans en avoir l’inconvénient. J’avertis donc qu’il est très important de se mettre exactement à la place de la statue que nous allons observer. Il faut commencer d’exister avec elle, n’avoir qu’un seul sens, quand elle n’en a qu’un ; n’acquérir que les idées qu’elle acquiert, ne contracter que les habitudes qu’elle contracte : en un mot, il faut n’être que ce qu’elle est. Elle ne jugera des choses comme nous, que quand elle aura tous nos sens et toute notre expérience ; et nous ne jugerons comme elle, que quand nous nous supposerons privés de tout ce qui lui manque. Je crois que les lecteurs, qui se mettront exactement à sa place, n’auront pas de peine à entendre cet ouvrage ; les autres m’opposeront des difficultés sans nombre...."

"Traité des sensations" (1754)

«Dans l'ordre naturel tout vient des sensations» - Condillac entend être le tout premier à démontrer méthodologiquement que les facultés de l'esprit humain, le jugement, « ne sont que la sensation même qui se transforme différemment », "chaque sensation prise séparément, peut être regardée comme une idée simple ; mais une idée complexe est formée de plusieurs sensations, que nous réunissons hors de nous...". A nous d'observer comment chacun de nos sens s'instruisent tant séparément que l'un l'autre. Mais pour ce faire, affrontant les paradoxes de Diderot dans sa "Lettre sur les aveugles" (1749), entre autres virulentes oppositions, il en vient à imaginer une statue «bornée au sens de l'odorat» et acquérant progressivement l'ouïe, le goût, puis enfin le toucher qui va permettre aux autres sens de "juger des objets extérieurs" ...

"Nous ne saurions nous rappeler l’ignorance, dans laquelle nous sommes nés : c’est un état qui ne laisse point de traces après lui. Nous ne nous souvenons d’avoir ignoré, que ce que nous nous souvenons d’avoir appris ; et pour remarquer ce que nous apprenons, il faut déjà savoir quelque chose : il faut s’être senti avec quelques idées, pour observer qu’on se sent avec des idées qu’on n’avait pas. Cette mémoire réfléchie, qui nous rend aujourd’hui si sensible le passage d’une connaissance à une autre, ne saurait donc remonter jusqu’aux premières : elle les suppose au contraire, et c’est là l’origine de ce penchant que nous avons à les croire nées avec nous. Dire que nous avons appris à voir, à entendre, à goûter, à sentir, à toucher, paraît le paradoxe le plus étrange. Il semble que la nature nous a donné l’entier usage de nos sens, à l’instant même qu’elle les a formés ; et que nous nous en sommes toujours servis sans étude, parce qu’aujourd’hui nous ne sommes plus obligés de les étudier.

J’étais dans ces préjugés, lorsque je publiai mon "Essai sur l’origine des connaissances humaines". Je n’avais pu en être retiré par les raisonnements de Locke sur un aveugle-né, à qui on donnerait le sens de la vue ; et je soutins contre ce philosophe, que l’œil juge naturellement des figures, des grandeurs, des situations et des distances.

Vous savez, Madame (Élisabeth Ferrand), à qui je dois les lumières, qui ont enfin dissipé mes préjugés : vous savez la part qu’a eu à cet ouvrage une personne qui vous était si chère, et qui était si digne de votre estime et de votre amitié. C’est à sa mémoire que je le consacre, et je m’adresse à vous, pour jouir tout-à-la-fois et du plaisir de parler d’elle, et du chagrin de la regretter. Puisse ce monument perpétuer le souvenir de votre amitié mutuelle, et de l’honneur que j’aurai eu d’avoir part à l’estime de l’une et de l’autre !

Mais pourrais-je ne pas m’attendre à ce succès, quand je songe combien ce traité est à elle ? Les vues les plus exactes et les plus fines qu’il renferme, sont dues à la justesse de son esprit et à la vivacité de son imagination ; qualités qu’elle réunissait dans un point, où elles

paraissent presque incompatibles. Elle sentit la nécessité de considérer séparément nos sens, de distinguer avec précision les idées que nous devons à chacun d’eux, et d’observer avec quels progrès ils s’instruisent, et comment ils se prêtent des secours mutuels.

POUR REMPLIR CET OBJET, NOUS IMAGINÂMES UNE STATUE ORGANISEE INTERIEUREMENT COMME NOUS, ET ANIMEE D'UN ESPRIT PRIVE DE TOUTE ESPECE D'IDEES.

Nous supposâmes encore que l’extérieur tout de marbre ne lui permettait l’usage d’aucun de ses sens, et nous nous réservâmes la liberté de les ouvrir à notre choix aux différentes impressions dont ils sont susceptibles.

Nous crûmes devoir commencer par l’odorat, parce que c’est de tous les sens celui qui paraît contribuer le moins aux connaissances de l’esprit humain. Les autres furent ensuite l’objet de nos recherches, et après les avoir considérés séparément et ensemble, nous vîmes la statue devenir un animal capable de veiller à sa conservation.

Le principe qui détermine le développement de ses facultés, est simple ; les sensations mêmes le renferment : car toutes étant nécessairement agréables ou désagréables, la statue est intéressée à jouir des unes et à se dérober aux autres. Or, on se convaincra que cet intérêt suffit pour donner lieu aux opérations de l’entendement et de la volonté. Le jugement, la réflexion, les désirs, les passions, etc. Ne sont que la sensation même qui se transforme différemment. C’est pourquoi il nous a paru inutile de supposer que l’âme tient immédiatement de la nature toutes les facultés dont elle est douée. La nature nous donne des organes, pour nous avertir par le plaisir de ce que nous avons à rechercher, et par la douleur de ce que nous avons à fuir. Mais elle s’arrête là ; et elle laisse à l’expérience le soin de nous faire contracter des habitudes, et d’achever l’ouvrage qu’elle a commencé.

Cet objet est neuf, et il montre toute la simplicité des voies de l’auteur de la nature. Peut-on ne pas admirer, qu’il n’ait fallu que rendre l’homme sensible au plaisir et à la douleur, pour faire naître en lui des idées, des désirs, des habitudes et des talents de toute espèce ? ..."

C'est bien le toucher qui nous offre le monde : "C’est le toucher qui instruit ces sens. A peine les objets prennent sous la main certaines formes, certaines grandeurs, que l’odorat, l’ouïe, la vue et le goût répandent à l’envi leurs sensations sur eux, et les modifications de l’âme deviennent les qualités de tout ce qui existe hors d’elle. Ces habitudes étant contractées, on a de la peine à démêler ce qui appartient à chaque sens. Cependant leur domaine est bien séparé : le toucher a seul en lui de quoi transmettre les idées de grandeurs, de figures, etc., et la vue, privée des secours du tact, n’envoie à l’âme que des modifications simples qu’on nomme couleurs, comme l’odorat ne lui envoie que des modifications simples qu’on nomme odeurs. Au premier moment que l’œil s’ouvre à la lumière, notre âme est modifiée : ces modifications ne sont qu’en elles, et elles ne sauraient encore être ni étendues, ni figurées...."

La conclusion du Traité des sensations s'impose donc logiquement ...

"... Toutes nos connaissances viennent des sens, et particulièrement du toucher, parce que c'est lui qui instruit tous les autres. Si, en ne supposant que des sensations dans notre statue, elle a acquis des idées particulières et générales, et s'est rendue capable de toutes les opérations de l'entendement, si elle a formé des désirs et s'est formé des passions auxquelles elle obéit ou résiste ; enfin, si le plaisir et la douleur sont l'unique principe du développement de ses facultés, il est raisonnable de conclure que nous n'avons d'abord eu que des sensations , et que nos connaissances et nos passions sont l'effet des plaisirs et des peines qui accompagnent les impressions des sens.

En effet, plus on y réfléchira, plus on se convaincra que c'est là l'unique source de notre lumière et de nos sentiments.

Suivons la lumière : aussitôt nous jouissons d'une vie nouvelle et bien différente de celle que procuraient auparavant des sensations brutes, si j'ose m'exprimer ainsi. Suivons le sentiment, observons-le surtout lorsqu'il s'accroît de tous les jugements que nous nous sommes accoutumés à confondre avec les impressions des sens : aussitôt, de ces sensations qui ne présentaient d'abord qu'un petit nombre de plaisirs grossiers, vont naître des plaisirs délicats qui se succéderont avec une variété étonnante. Ainsi, plus nous nous éloignerons de ce que les sensations étaient au commencement, plus la vie de notre être se développera, se variera : elle s'étendra à tant de choses que nous aurons de la peine à comprendre comment toutes nos facultés peuvent avoir un principe commun dans la sensation.

Tant que les hommes ne remarquent encore dans les impressions des sens que des sensations où ils n’ont su mêler que peu de jugements, la vie de l’un est à-peu-près semblable à celle de l’autre : il n’y a presque de différence que dans le degré de vivacité, avec lequel ils sentent. L’expérience et la réflexion seront pour eux, ce qu’est le ciseau entre les mains du sculpteur, qui découvre une statue parfaite dans une pierre informe ; et suivant l’art avec lequel ils manieront ce ciseau, ils verront sortir de leurs sensations une nouvelle lumière et de nouveaux plaisirs.

Si nous les observons, nous connaîtrons comment ces matériaux restent grossiers ou sont mis en œuvre ; et, considérant l’intervalle que les hommes laissent entre eux, nous serons étonnés combien, dans un même espace de temps, les uns vivent plus que les autres : car vivre, c’est proprement jouir, et la vie est plus longue pour qui sait davantage multiplier les objets de sa jouissance.

Nous avons vu que la jouissance peut commencer à la première sensation agréable. Au premier moment, par exemple, que nous accordons la vue à notre statue, elle jouit ; ses yeux ne fussent-ils frappés que d’une couleur noire. Car il ne faut pas juger de ses plaisirs par les nôtres. Plusieurs sensations nous sont indifférentes, ou même désagréables, soit parce qu’elles n’ont rien de nouveau pour nous, soit parce que nous en connaissons de plus vives. Mais sa situation est bien différente ; et elle peut être transportée, lorsqu’elle éprouve des sentiments que nous ne daignons pas remarquer, ou que nous ne remarquons qu’avec dégoût.

Observons la lumière, quand le toucher apprend à l’œil à répandre les couleurs dans toute la nature : voilà autant de nouveaux sentiments, et par conséquent autant de nouveaux plaisirs, autant de nouvelles jouissances.

Il faut raisonner de même sur tous les autres sens et sur toutes les opérations de l’âme. Car nous jouissons non seulement par la vue, l’ouïe, le goût, l’odorat, le toucher ; nous jouissons encore par la mémoire, l’imagination, la réflexion, les passions, l’espérance, en un mot, par toutes nos facultés. Mais ces principes n’ont pas la même activité chez tous les hommes.

Ce sont les plaisirs et les peines comparés, c'est-à-dire nos besoins, qui exercent nos facultés. Par conséquent, c'est à eux que nous devons le bonheur que nous avons à jouir.

Autant de besoins, autant de jouissances différentes ; autant de degrés dans le besoin, autant de degrés dans la jouissance.

Voilà le germe de tout ce que nous sommes, la source de notre malheur ou de notre bonheur. Observer l'influence de ce principe, c’est donc le seul moyen de nous étudier nous-mêmes. ..."