- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- Welty

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Heller - Toole

- Naipaul

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

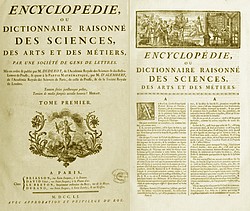

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751-1772) - Jean Le Rond d'Alembert (1717-1783) - d'Holbach (1723-1789) - Louis-Jacques Goussier (1722-1799) - Charles Marie de La Condamine (1701-1774) - Denis Diderot (1713-1784) - ........

Last update 10/10/2021

Le Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, - 17 volumes de textes et 11 volumes de planches composés par plus de 150 auteurs sous la direction de Diderot et de D''Alembert, et publiés de 1751 à 1772 -, succède à "L'Esprit des Lois" de Montesquieu (1748) et aux trois premiers volumes de l' "Histoire naturelle" de Buffon (1749).... On a dit, et il est à peine exagéré de dire, que l'Encyclopédie fut la grande affaire du XVIIIe siècle, "Ce siècle est le siècle des dictionnaires", avouait en 1729 un rédacteur des Mémoires de Trévoux, et Grimm, dans une lettre de septembre 1758, écrit, "c'est la mode depuis quelque temps de mettre tout en dictionnaire." Mode qui se rattache au goût d'une époque soucieuse avant tout de diffuser les "Lumières" et de mettre la science à la portée de tout le monde, mais "à peu de frais", observe encore le mémorialiste de Trévoux (août 1715), car on aime à savoir, mais on veut apprendre sans peine et en peu de temps. C'est en fait une constante de l'humaine nature en société, de nos jours rien n'a véritablement changé, "apprendre à peu de frais...".

De cette mode nouvelle, de ce "goût dominant du siècle", ainsi que le proclament le Prospectus de Diderot (novembre 1750) et le Discours préliminaire de d'Alembert (juillet 1751), les philosophes s'emparèrent avec d'autant plus d'empressement qu'en se proposant d'y satisfaire ils y trouvaient l'occasion de "secouer le joug de l'autorité et de l'exemple pour s'en tenir aux lois de la raison", et donner une production calquée enfin sur les fameuses "vérités de la nature" : car "tel est l'effet du progrès de la raison". Plus de Sommes théologiques à la manière de saint Thomas, ni de Méditations, comme celles de Descartes, sur la philosophie première, l'existence de Dieu et l'immortalité de nos âmes, mais une Cyclopaedia comme celle d'Ephraïm Chambers, entreprise maçonnique destinée à "réunir les lumières de toutes les nations dans un seul ouvrage", ou un "Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres" qui les ordonneront résolument selon leurs rapports, non à Dieu, mais à l'être humain, dont la primauté s'affirme. Fidèles au principe énoncé par Pope et, après lui, par Lessing, que le propre sujet d'étude pour l'homme c'est l'homme, d'Alembert déclare dans le Discours préliminaire de l'Encyclopédie : "Tout s'y rapporte à nos besoins", et, plus clairement encore, Diderot dans l'article Encyclopédie : "Pourquoi n'introduirions-nous pas l'homme dans notre ouvrage comme il est placé dans l'univers? Pourquoi n'en ferions-nous pas un centre commun" ?".

"Derrière l'Encyclopédie, il y a un homme et il y a des idées", des hommes qui s'ouvrent au monde, des penseurs qui nous disent que c'est à ce monde extérieur qu'ils doivent toutes leurs idées, le sensualisme anglais est passé par là. Et "L'homme, c'est Diderot. Nulle plus curieuse figure, nulle plus riche personnalité en ce siècle qui, Rousseau mis à part et quelques très grands musiciens, n'en compte guère. Nul homme dont il soit plus difficile, et, par suite, plus tentant, de définir le caractère, que cet homme à qui s'applique mieux qu'à tout autre le portrait tracé par Bacon de ceux qui se délectent du vertige de leurs pensées et tiendraient pour servitude d'être contraints par une foi fixe ou par des axiomes constants. Il appartient à cette famille "ennemie de toute lisière" dont il parle à Sophie Volland (27 janvier 1766), et, comme ce Neveu de Rameau qui lui ressemble par tant de traits, il dirait volontiers de lui-même : "Me faire autre que je ne suis? Il faut que Rameau soit ce qu'il est." De fait, ainsi qu'il l'écrit à propos "du grand sophiste" J.-J. Rousseau, "dans l'édifice moral tout est lié" (4 juin 1759). Que chacun reste fidèle à son caractère, même si ce caractère, comme c'est le cas, est fait de contrastes : car, dans ses expressions les plus contradictoires, dans les cent physionomies diverses qu'il peut revêtir en un jour, se manifeste l'unité complexe d'un être singulier qui ne vise pas à être une espèce, qui se contente d'être lui, c'est-à-dire un homme tel que nul n'est plus dissemblable de lui que lui-même, dont l'inconstance apparente recouvre un naturel stable et défini, fait d'un certain mélange ou d'une certaine balance d'affections et de penchants, et qui aime à se donner, en lui et hors de lui, le spectacle de cette sorte de pantomime universelle qui est le grand branle de la terre. Ainsi se poursuit ce soliloque, recommandé par son maître Shaftesbury, qui est comme un dialogue perpétuel, jamais achevé, - car les interlocuteurs n'arrivent jamais à se convaincre, - entre lui et moi: dialogue où le sujet se dédouble, et prend sa mesure dans ce miroir où il apprend à se connaître en connaissant la duplicité qui est son être même, l'être de l'homme, de chaque homme. "Duplicité de l'homme ", disait déjà Pascal (Pensées, 315) : mais duplicité dont il n'y a pas à chercher les raisons, car, pour l'homme purement homme, il n'y a rien, ni en deçà, ni au-delà. Tel est précisément Denis Diderot, le fils du coutelier de Langres..." (J.Chevalier).

Depuis 1741, Diderot préparait la grande entreprise de sa vie et du siècle, le tableau des connaissances humaines. Lorsque le premier volume parut enfin en I751, Diderot avait trente- huit ans; il avait commencé à vingt-huit les travaux préliminaires, et en 1772, quand le prodigieux monument fut achevé, il en avait cinquante-neuf.

En 1746 le libraire Le Breton a confié à Diderot la direction de l'Encyclopédie, d'Alembert écrit le Discours préliminaire et Diderot le Prospectus qui paraîtra en 1750. Le privilège pour l'Encyclopédie,, accordé dès 1745, avait été scellé le 21 janvier 1746. Mais l'incarcération du directeur mettait l'œuvre en péril avant même qu'elle n'eût commencé de paraître, et, chose curieuse, le comte d'Argenson, à qui était dû l'emprisonnement, avait accepté la dédicace de l'Encyclopédie. Le philosophe fut relâché avant la fin du mois de septembre 1749, après une détention de cent jours. Dans une lettre du 30 septembre, il remercie Bernard du Châtelet et termine en le suppliant «de lui continuer les marques de sa bienveillance auprès de M. d'Argenson, car il en a besoin plus que jamais». La publication commença donc en 1751, très mal accueillie par le Journal de Trévoux. Diderot répondit par les deux lettres au Père Berthier. Par ailleurs, ce fut un grand succès, avec l'expression de sentiments assez mêlés. Pendant vingt ans, jusqu'en 1765, les travaux de l'Encyclopédie vont absorber une grande partie de l'activité de Diderot. Il rédige, corrige, révise une foule d'articles, stimule les collaborateurs....

Les Salons...

Au temps de la conception, l'école encyclopédique avait à Paris, comme point de ralliement, deux ou trois salons où se discutaient les moyens de mener l'entreprise à son terme. Le premier de ces salons pour le dévouement à la cause des sciences et des arts était celui du baron d'Holbach, tant au Grand-Val et que dans sa maison de la rue Royale. D'autres lieux de réunions s'étaient constitués, le motif qui rapprochait les participants était moins défini et plus mondain que philosophique. En premier, le salon de madame Geoffrin qui, à la mort de madame de Tencin, avait fondé chez elle deux dîners, l'un, le lundi, pour les artistes, parmi lesquels il faut citer les deux Vanloo, Carle et Michel, Vernet, Boucher, Latour, Lemoyne ; et l'autre, le mercredi, pour les gens de lettres où se rencontraient d'Alembert, Galiani, l'abbé Raynal, Morellet, Helvétius, Saint-Lambert, etc., et quelquefois Diderot, quand l'absence de Sophie Volland lui laissait du temps à consacrer à ses amis, ou lorsqu'il n'allait pas chez le baron. La plupart des habitués de madame Geoffrin étaient aussi reçus chez madame d'Holbach, et souvent les deux salons n'en faisaient qu'un, mais on ne trouvait pas chez elle la liberté philosophique que recherchaient les habitués du Grand-Val. D'Alembert, qui s'était toujours tenu sur la réserve à l'égard du baron, était quant à lui un des hôtes les plus assidus de madame Geoffrin. Enfin, vers l'année 1764, un autre salon s'ouvrit aux philosophes, celui de mademoiselle de Lespinasse qui, célèbre par le profond attachement que lui avait voué d'Alembert, "était, dit Marmontel dans ses Mémoires, la tête la plus vive, l'âme la plus ardente, l'imagination la plus inflammable qui ait existé depuis Sapho.." La marquise du Deffand, chez qui mademoiselle de Lespinasse avait trouvé un asile, était une des femmes qui, parmi les plus spirituelles de son temps, était aussi l'une de plus redoutables pour ses traits et qui ne craignait qu'un Voltaire. Lorsque mademoiselle de Lespinasse rompit avec elle, elle entraîna, avec d'Alembert, l'abbé Morellet, Condillac, Saint-Lambert, Marmontel, Turgot.. Autres lieux, la société du Bout du banc, qui se réunissait chez mademoiselle Quinault, et où allaient Duclos, d'Alembert, Voltaire quand il était à Paris; après son mariage avec mademoiselle Gurchod, le banquier Necker ouvrit, au Marais, un salon qui créa dans la suite, au sein du parti philosophique un certain antagonisme par suite de sa rivalité politique avec Turgot. Chez madame Necker, on voyait parfois Diderot et plus souvent Raynal, Saurin, Chastellux, Suard, Marmontel, Thomas, Bernard, Dorât, etc...

(Anicet Charles Gabriel Lemonnier (1743-1824), Lecture de la tragédie de "l'orphelin de la Chine" de Voltaire dans le salon de madame Geoffrin, 1755, Malmaison, RMN)

1749-1780 - Le salon du Baron d'Holbach

Si le salon n'a pas été à l'origine de l'Encyclopédie, pas moins de vingt-huit des rédacteurs des textes imprimés de l'Encyclopédie, soit environ un cinquième environ de ses 139 collaborateurs connus, furent reçus chez le baron d'Holbach à Paris ou à la campagne, de 1749 à l'été 1780, et ce cercle d'Holbach se retrouve dans l'esprit critique et audacieux de certains articles de Diderot, d'Holbach, Grimm, Le Roy, Marmontel, Morellet, Naigeon, Roux, et Saint-Lambert...

Le Baron d'Holbach avait régulièrement deux dîners par semaine, le dimanche et le jeudi : là se rassemblaient dix, douze, et jusqu'à quinze et vingt hommes de lettres, et gens du monde ou étrangers, qui aimaient et cultivaient même les arts de l'esprit. Une grosse chère, mais bonne, d'excellent café, beaucoup de disputes, jamais de querelles ; la simplicité des manières, qui sied à des hommes raisonnables et instruits, mais qui ne dégénérait point en grossièreté ; une gaieté vraie, sans être folle ... Tous les dimanches donc , il y avait grand dîner dans sa maison de la rue Royale, mais c'était le jeudi que se rencontraient chez lui les initiés de l'Encyclopédie.

Puis, à la belle saison, les intimes, comme Diderot, Grimm, Galiani, Georges Leroy, Saint-Lambert, etc., allaient passer, avec sa famille, quelques jours au Grand-Val. Devenu veuf de très-bonne heure, d'Holbach avait épousé la sœur de sa première femme, la charmante Caroline, connue pour la froide réception qu'elle fit à Rousseau; et n'ayant pu tomber d'accord avec madame d'Épinay pour l'acquisition du château de la Chevrette, il avait acheté le château du Grand-Val, situé près de la Marne, à la pointe de la presqu'île que forme cette rivière avant de se jeter dans la Seine : il le fit restaurer et embellir. C'est là qu'il demeurait une partie de l'été avec sa femme et sa belle-mère, madame d'Aine. Il n'est pas sans intérêt, de se représenter d'une façon précise ce séjour où se sont agitées les grandes questions qui, après avoir été élaborées au centre d'un petit groupe, ont fini par devenir plus tard le Credo de la masse des gens éclairés et par passer dans les faits. Quelque efficaces qu'aient été les résultats produits par l'Encyclopédie, les conversations de la maison d'Holbach ont exercé une influence plus grande sur la société contemporaine. La parole aura toujours, comme moyen de propagande, une importance bien autrement considérable que le livre, quoiqu'on en dise. Le grand mérite du baron d'Holbach a été de réunir des gens qui, sans lui, ne se seraient peut-être jamais connus, de donner à leur réunion un but bien défini, et, en groupant ainsi tous ses esprits forts, de les amener à faire converger tous leurs efforts vers la même direction. Dans cette tâche, qu'il jugeait la plus utile qu'il pût s'imposer, il déploya une ardeur, une persévérance et un dévouement incomparables.

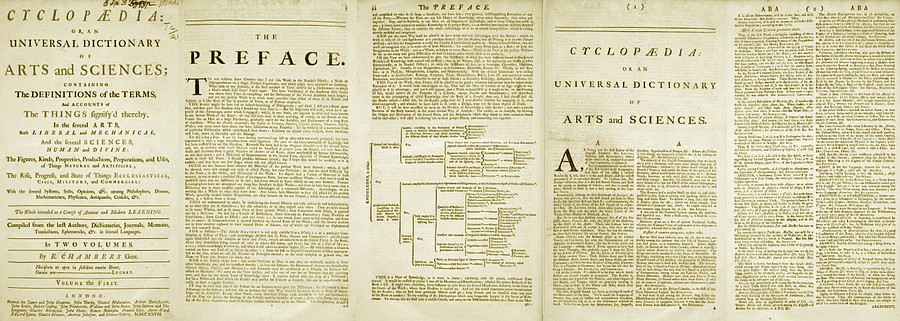

Inspirée par "Advancement of KnowIedge", de Francis Bacon, qui divisait la connaissance en trois branches, l'histoire, la philosophie et la poésie, le libraire-éditeur Le Breton, voulant publier un dictionnaire moderne, décide de faire traduire en français la "Cyclopedía or an universal dictionary of the arts and sciences compiled from the best authors", d'Ephraïm Chambers, éditée à Londres en 1727. Diderot accepte de réaliser ce projet et conçoit l'ouvrage comme un dictionnaire philosophique qui résumera les progrès de l'humanité. De simple adaptation de l'ouvrage anglais initial, l'oeuvre devient une oeuvre originale, inspirée du Dictionnaire historique et critique de Bayle (1697).

Diderot s'assure la collaboration du mathématicien d'Alembert et lance en 1750 le "Prospectus" qui expose l'objet de l'œuvre et attire de nombreuses souscriptions. Le premier volume paraît en 1751. Les sept volumes suivants seront publiés de 1752 à 1757, malgré de multiples difficultés (poursuites de collaborateurs, suppression de deux tomes en 1752) et des attaques contre d'Alembert et contre Helvétius, dont le livre "De l'Esprit" est condamné au feu en 1758, ce qui entraîne l'interdiction des tomes parus. Les tomes VIII à XVII paraîtront clandestinement en 1765. Diderot, bien que parfois découragé, réussit à écarter tous les obstacles. De nouveaux volumes de planches sont ajoutés en 1772. Des éditions plus commodes se répandent à l'étranger. Les éditeurs bénéficiant de l'appui de personnages haut placés, comme, par exemple, Madame de Pompadour, ils continuèrent à travailler en secret. Inutile de préciser l'énorme influence qu'eut cet ouvrage sur les idées politiques à l'origine de la Révolution française....

(d'Alembert, Discours préliminaire de l'Encyclopédie, 2e partie)

"Les chefs-d'œuvre que les anciens nous avaient laissés dans presque tous les genres avaient été oubliés pendant douze siècles. Les principes des sciences et des arts étaient perdus, parce que le beau et le vrai qui semblent se montrer de toutes parts aux hommes, ne les frappent guère à moins qu'ils n'en soient avertis. Ce n'est pas que ces temps malheureux aient été plus stériles que d'autres en génies rares; la nature est toujours la même; mais que pouvaient faire ces grands hommes, semés de loin en loin comme ils le sont toujours, occupés d'objets différents, et abandonnés sans culture à leurs seules lumières? Les idées qu'on acquiert par la lecture et par la société sont le germe de presque toutes les découvertes. C'est un air que l'on respire sans y penser et auquel on doit la vie; et les hommes dont nous parlons étaient privés d'un tel secours...

Cependant la plupart des beaux esprits de ces temps ténébreux se faisaient appeler poètes ou philosophes. Que leur en coûtait-il en effet, pour usurper deux titres dont on se pare à si peu de frais, et qu'on se flatte toujours de ne guère devoir à des lumières empruntées? Ils croyaient qu'il était inutile de chercher les modèles de la poésie dans les ouvrages des Grecs et des Romains dont la langue ne se parlait plus; et ils prenaient pour la véritable philosophie des anciens une tradition barbare qui la défigurait. La poésie se réduisait pour eux à un mécanisme puéril : l'examen approfondi de la nature et la grande étude de l'homme étaient remplacés par mille questions frivoles sur des êtres abstraits et métaphysiques : questions dont la solution, bonne ou mauvaise, demandait souvent beaucoup de subtilité, et par conséquent un grand abus de l'esprit. Qu'on joigne à ce désordre l'état d'esclavage où presque toute l'Europe était plongée, les ravages de la superstition qui naît de l'ignorance et qui la reproduit à son tour : et l'on verra que rien ne manquait aux obstacles qui éloignaient le retour de la raison et du goût : car il n'y a que la liberté d'agir et de penser qui soit capable de produire de grandes choses, et elle n'a besoin que de lumières pour se préserver des excès." (d'Alembert, Discours préliminaire de l'Encyclopédie, 2e partie).

L'Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers est l'oeuvre qui cerne le mieux le mouvement des Lumières au sein de la culture française et illustre l'effort scientifique et philosophique du XVIIIe siècle. C'est le premier monument d'une civilisation technique qui ne fera plus désormais que se développer, il mettra vingt et un ans à paraître (1751-1772), et contiendra dix-sept volumes in-folio et onze volumes de planches..

L'Encyclopédie englobe des articles des plus importantes personnalités des Lumières en France, dont Voltaire, Rousseau et Montesquieu. Mais le projet n'aurait vraisemblablement jamais été mené à terme sans la ténacité d'un philosophe et écrivain, Denis Diderot (1713-1784), qui en devint coéditeur avec Jean d'Alembert (1717-1783) en 1751 et assuma une responsabilité éditoriale pendant vingt-cinq ans.

"On a pris l'esquisse des machines et des outils. On n'a rien omis de ce qui pouvait les montrer distinctement aux yeux. Dans le cas où une machine mérite des détails par l'importance de son usage et par la multitude de ses parties, on a passé du simple au composé. On a commencé par assembler dans une première figure autant d'éléments qu'on en pouvait apercevoir sans confusion. Dans une seconde figure, on voit les mêmes éléments avec quelques autres. C'est ainsi qu'on a formé successivement la machine la plus compliquée, sans aucun embarras ni pour l'esprit ni pour les yeux." (Discours Préliminaire)

Quand on parle de la philosophie encyclopédiste, on entend par là l'esprit général qui a animé l'Encyclopédie : esprit d'indépendance à l'égard de l'autorité, de la tradition et de la foi; confiance dans la raison et croyance au progrès; aspirations libérales, tendances humanitaires...

Mais, en réalité, tous les collaborateurs de l'Encyclopédie n'ont pas été animés par cet esprit : Diderot et d'Alembert ont dû souvent faire appel à des écrivains qui ne pensaient pas comme eux, ou qui tout au moins étaient beaucoup plus modérés, tel Duclos qui disait un jour en parlant de ses confrères, "Ils en feront tant qu'ils finiront par m'envoyer à confesse".

Parmi les collaborateurs de l'Encyclopédie, après Diderot, qui écrivit plus de mille articles sur les arts mécaniques, l'histoire de la philosophie, la morale, l'esthétique... (Art. Autorité, Aristotélisme, Beau, Encyclopédie, Epicurisme, Immortalité, etc...), et d'Alembert qui, outre un grand nombre d'articles de mathématiques et de physique générale, rédigea l'article Collège, critique de l'enseignement universitaire, et l'article Genève, il faut nommer au premier rang le chevalier Louis de Jaucourt, avec dix-sept mille deux cent soixante-six articles entre 1756 et 1759 touchant toutes sortes de thématiques politiques, historiques, de sciences physiques et naturelles. Pour la philosophie, Hévétius (1715-1771) et l'abbé de Condillac (1715-1780), pour la théologie, l’abbé Edme-François Mallet (1713-1755), l'abbé Morellet (1727-1819), auteur d'un "Petit écrit sur une matière intéressante, la tolérance" (1756), et l'abbé Yvon (art. Âme, Athée, Dieu), pour la chimie, le baron D'Holbach (1723-1789), pour l'histoire naturelle, Daubenton (1716-1799), l'un des collaborateurs de Buffon, pour la critique littéraire, Marmontel (1723-1799), pour la grammaire, César Chesneau Dumarsais (1676-1756), pour l'économie politique, Quesnay (1694-1774) et Turgot1727-1781), Urbain de Vandenesse, pour la partie médicale, Jean-Baptiste Le Roy pour l'horlogerie, etc, et Louis-Jacques Goussier qui dessinera près d’un tiers des 2885 planches entre 1747 et 1760..

Notons toutefois que parmi les grands écrivains, Montesquieu ne donna à l'Encyclopédie qu'un article, inachevé, sur le Goût, Voltaire se limita à des questions de littérature, Rousseau ne fournit que des études sur la musique et l'article Economie Politique, et Buffon ne put rédiger l'article Nature qu'on lui demandait...

1750-1751 - Le premier volume annoncé par le "Prospectus" de Diderot (octobre 1750) et précédé du Discours préliminaire de d'Alembert, paraît le 1er juillet 1751. Le Discours de d'Alembert comporte deux parties, une classification des connaissances humaines (le «Système figuré des Connaissances», d’après le chancelier Bacon), fondée sur la distinction des trois facultés, mémoire, raison, imagination (auxquelles correspondent l'histoire, la philosophie, les beaux-arts), et une histoire sommaire des sciences et des arts de la Renaissance au milieu du XVIIIe siècle....

1750 - Le "Prospectus" de l'Encyclopédie

"L'ouvrage que nous annonçons n'est plus un ouvrage à faire. Le manuscrit et les dessins en sont complets. Nous pouvons assurer qu'il n'aura pas moins de huit volumes et de six cents planches, et que les volumes se succéderont sans interruption.

Après avoir informé le public de l'état présent de l'Encyclopédie, et de la diligence que nous apporterons à la publier, il est de notre devoir de le satisfaire sur la nature de cet ouvrage et sur les moyens que nous avons pris pour l'exécution. C'est ce que nous allons exposer avec le moins d'ostentation qu'il nous sera possible.

On ne peut disconvenir que, depuis le renouvellement des lettres parmi nous, on ne doive en partie aux dictionnaires les lumières générales qui se sont répandues dans la société , et ce germe de science qui dispose insensiblement les esprits à des connaissances plus profondes. Combien donc n'importait-il pas d'avoir en ce genre un livre qu'on put consulter sur toutes les matières, et qui servît autant à guider ceux qui se sentiraient le courage de travailler à l'instruction des autres , qu'à éclairer ceux qui ne s'instruisent que pour eux-mêmes !

C'est un avantage que nous nous sommes proposé ; mais ce n'est pas le seul. En réduisant sous la forme de dictionnaire tout ce qui concerné les sciences et les arts, il s'agissait encore de faire sentir les secours mutuels qu'ils se prêtent; d'user de ces secours, pour en rendre les principes plus sûrs, et leurs conséquences plus claires; d'indiquer les liaisons éloignées ou prochaines des êtres qui composent la Nature , et qui ont occupé les hommes; de 'montrer, par l'entrelacement des racines et par celui des branches, l'impossibilité de bien connaître quelques parties de ce tout, sans remonter ou descendre à beaucoup d'autres ; de former un tableau général des efforts de l'esprit humain dans tous les genres et dans tous les siècles ; de présenter ces objets avec clarté ; de donner à chacun d'eux retendue convenable , et de vérifier, s'il était possible, notre épigraphe par notre succès :

Tantum series junctaraque pollet ,

Tantum de medio sumptis accedit honoris

HORAT. de Arte poet.v.249.

Jusqu'ici personne n'avait conçu un ouvrage aussi grand , ou du moins personne ne l'avait exécuté. Leibnitz, de tous les savants le plus capable d'en sentir les difficultés , désirait qu'on les surmontât. Cependant on avait des Encyclopédies; et Leibnitz ne l'ignorait pas lorsqu'il en demandait une.

La plupart de ces ouvrages parurent avant le siècle dernier, et ne furent pas tout-à-fait méprisés. On trouva que s'ils n'annonçaient pas beaucoup de génie y ils marquaient au moins du travail et des connaissances. Mais que serait-ce pour nous que ces Encyclopédies? Quel progrès n'a-t-on pas fait depuis dans les sciences et dans les arts ? Combien de vérités découvertes aujourd'hui qu'on n'entrevoyait pas alors? La vraie philosophie était au berceau; la géométrie de l'infini n'était pas encore ; la physique expérimentale se montrait à peine ; il n'y avait point de dialectique ; les lois de la saine critique étaient entièrement ignorées. Descartes, Boyle, Huyghens, Newton, Leibnitz, les Bernoulli , Locke , Bayle, Pascal , Corneille , Racine, Bourdaloue, Bossuet, etc., ou n'existaient pas, ou n'avaient pas écrit. L'esprit de recherche et d'émulation n animait pas les savants : un autre esprit, moins fécond peut-être , mais plus rare , celui de justesse et de méthode , ne s'était point soumis les différentes parties de la littérature ; et les académies , dont les travaux ont porté si loin les sciences et les arts, n'étaient pas instituées.

Si les découvertes des grands hommes et des compagnies savantes, dont nous venons de parler, offrirent dans la suite de puissants secours pour former un dictionnaire encyclopédique, il faut avouer aussi que l'augmentation prodigieuse des matières rendit, à d'autres égards, un tel ouvrage beaucoup plus difficile. Mais ce n'est point à nous a juger si les successeurs des premiers encyclopédistes ont été hardis ou présomptueux; et nous les laisserions tous jouir de leur réputation, sans en excepter Ephraïm Chambers, le plus connu d'entre eux , si nous n'avions des raisons particulières de peser le mérite de celui-ci.

L'Encyclopédie de Chambers , dont on a publié à Londres un si grand nombre d'éditions rapides ; cette Encyclopédie qu'on vient , de traduire tout récemment en italien, et qui, de notre aveu, mérite en Angleterre et chez l'étranger les honneurs qu'on lui rend , n'eût peut-être jamais été faite , si, avant qu'elle parût en anglais, nous n'avions eu, dans notre langue, des ouvrages où Chambers a puisé sans mesure et sans choix la plus grande partie des choses dont il a composé son dictionnaire. Qu'en auraient donc pensé nos Français, sur une traduction pure et simple? Il eût excité l'indignation des savants et le cri du public, à qui on n'eût présenté , sous un titre fastueux et nouveau , que des richesses qu'il possédait depuis longtemps.

Nous ne refusons point à cet auteur la justice qui lui est due. Il a bien senti le mérite de l'ordre encyclopédique ou de la chaîne , par laquelle on peut descendre sans interruption, des premiers principes d'une science ou d'un art, jusqu'à ses conséquences les plus éloignées, et remonter de ses conséquences les plus éloignées jusqu'à ses premiers principes ; passer imperceptiblement de cette science ou de cet art à un autre, et, s'il est permis de s'exprimer ainsi , faire , sans s'égarer, le tour du monde littéraire. Nous convenons avec lui que le plan et le dessein de son dictionnaire sont excellents ; et que , si l'exécution en était portée à un certain degré de perfection , il contribuerait plus, lui seul, aux progrès de la vraie science, que la moitié des livres connus. Mais nous ne pouvons nous empêcher de voir combien il est demeuré loin de ce degré de perfection. En effet, conçoit-on que tout ce qui concerne les sciences et lés arts puisse être renfermé en deux volumes in-folio ? La nomenclature d'une matière aussi étendue en fournirait un elle seule , si elle était complète. Combien donc ne doit-il pas y avoir dans son ouvrage d'articles omis ou tronqués ?

Ce ne sont point ici des conjectures. La traduction entière du Chambers nous a passé sous les yeux ; et nous avons trouvé une multitude prodigieuse de choses à désirer dans les sciences; dans les arts libéraux, un mot où il fallait des pages , et tout à suppléer dans les arts mécaniques. Chambers a lu des livres , mais if n'a guère vu d'artistes ; cependant il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend que dans les ateliers. D'ailleurs il n'en est pas ici des omissions comme dans un autre ouvrage. L'Encyclopédie, à la rigueur, n'en permet aucune. Un article omis dans un dictionnaire commun , le rend seulement imparfait. Dans une Encyclopédie , il rompt l'enchaînement et nuit à la forme et au fond; et il a fallu tout l'art d'Ephraïm Chambers pour pallier ce défaut. Il n'est donc pas à présumer qu'un ouvrage aussi imparfait pour tout lecteur, et si peu neuf pour le lecteur français, eut trouvé beaucoup d'admirateurs parmi nous.

Mais sans nous étendre davantage sur les imperfections de l'Encyclopédie anglaise, nous annonçons que l'ouvrage de Chambers n'est point la base sur laquelle nous avons élevé; que nous avons refait un grand nombre de ses articles, et que nous n'avons employé presque aucun des autres, sans addition, correction ou retranchement; qu'il rentre simplement dans la classe des auteurs que nous ayons particulièrement consultés; et que la disposition générale est la seule chose qui soit commune entre notre ouvrage et le sien.

Nous avons senti , avec l'auteur anglais que le premier pas que nous avions à faire vers l'exécution raisonnée et bien entendue d'une Encyclopédie , c'était de former un arbre généalogique de toutes les sciences et de tous les arts qui marquât l'origine de chaque branche de nos connaissances, les liaisons qu'elles ont entre elles et avec la tige commune, et qui nous servit à rappeler les différents articles à leurs chefs. Ce n'était pas une chose facile. Il s'agissait de renfermer en une page le canevas d'un ouvrage qui ne se peut exécuter qu'en plusieurs volumes in-folio et qui doit contenir un jour toutes les connaissances des hommes...."

1751-1753 - Parution du premier volume de l'Encyclopédie en 1751, le 1er juillet...

(A - Azymites). Diderot avait trente- huit ans et en 1772, quand le monument fui achevé, il en aura cinquante-neuf. Il fut loué par les uns, critiqué et même chansonné par d'autres, on discuta de certaines approximations, on contesta l'importance donnée à Locke sur Descartes, mais il est vrai que la philosophie anglaise, Bacon, Hobbes, Newton, et surtout Locke, est alors d'une importance capitale pour certains de nos Encyclopédistes.

L'abbé Raynal, qui, à la lecture du prospectus, avait annoncé l'ouvrage à ses correspondants comme un chef-d'œuvre, constate, dès le tome premier, que l'Encyclopédie «a ses censeurs et ses partisans », et, selon lui, les uns et les autres ont raison. Il approuve l'esprit philosophique qui règne dans l'ouvrage et y blâme des inutilités et du verbiage. Les contemporains, même les plus hostiles à l'Encyclopédie, virent en elle autre chose qu'une œuvre de destruction, et ce ne sont pas seulement les tendances, mais les erreurs du Dictionnaire qu'ils prirent la peine de combattre avec un soin parfois minutieux. L'Encyclopédie, dès sa naissance, fut donc très librement jugée par les lecteurs sans parti pris et il y en avait de tels, même au dix-huitième siècle...

... Mais on profite de la collaboration de l'abbé de Prades à l'Encyclopédie pour l'interdire après le second volume, le 7 février 1752 (B - Cézimbra). L'abbé avait été condamné pour sa thèse en Sorbonne, "à la Jérusalem céleste", comme favorisant le matérialisme et renversant les fondements de la morale chrétienne. L'abbé, décrété de prise de corps, s'enfuit à Berlin et fut accueilli par Frédéric II. Mais tous les contemporains virent là-dessous la main des Jésuites, et la haine que leur portait d'Alembert contribua peut-être pour quelque chose à la résolution qu'il montra de conserver sa place et ses responsabilités à la direction de l'entreprise. La publication reprit en 1753 avec une préface au troisième volume et continua jusqu'au septième volume, donné en 1757. L'opposition persistait, manifestée surtout dans les petites feuilles et les pamphlets...

Jean Le Rond d'Alembert (1717-1783)

On présente d'Alembert, l'homme qui dirigea avec Diderot l'Encyclopédie, au moins jusqu'en 1758, comme l'un des mathématiciens et physiciens les plus importants du XVIIIe siècle, le chef de file du «parti philosophique», avec l'appui vigilant de Voltaire, auquel le lia une étroite amitié et avec qui il entretint une volumineuse correspondance, le penseur qui, dans les sciences comme en philosophie, incorpora la tradition du rationalisme cartésien aux conceptions newtoniennes.

De fait, il n'a guère produit de système de pensée mais assuré un rôle essentiel dans la diffusion des idées nouvelles, qu'il savait présenter sans agressivité, et porter par son prestige de scientifique...

D'Alembert naquit de l'union du chevalier Destouches, général d'artillerie, et de Mme du Tencin, chanoinesse, sœur du futur cardinal-archevêque de Lyon. Aussitôt après sa naissance, il fut abandonné sur les marches de l'église Saint- Jean-Lerond, qui était le baptistère de Notre- Dame de Paris ; c'est là qu'il fut recueilli (17 novembre 1717) et c'est de là qu'il reçut le nom de Jean-Baptiste Lerond. Il fut élevé par sa nourrice, Mme Rousseau, qui passait pour sa mère. Il demeura auprès d'elle jusqu'à l'âge de cinquante ans, et même après qu'il fut allé vivre chez Mlle de Lespinasse. Le chevalier Destouches ne cessa pas de veiller sur lui et à sa mort, en 1726, lui valut une rente confortable. Le jeune Jean Lerond fut admis au collège des Quatre-Nations, à dix-huit ans il fut reçu bachelier es arts, sous le nom de Daremberg, que sa famille voulut lui imposer, et qu'il refusa d'adopter, préférant prendre celui de d'Alembert.

D'Alembert étudie le droit, puis la médecine, mais sa vocation le tourne définitivement vers les mathématiques. Des mémoires reconnus le font admettre, dès l'âge de vingt-quatre ans, à l'Académie des sciences. Dès lors, ses travaux se succèdent rapidement et étendent sa renommée. En moins de dix années, il donne l'essentiel de son œuvre scientifique, toute centrée sur la mécanique (Traité de dynamique, Traité de l'équilibre et du mouvement des fluides, Théorie générale des vents, etc.). Son Traité de dynamique (1743) est fondé sur le « principe de d'Alembert », qui ramène la dynamique à la statique. En 1752, il établit les équations rigoureuses et générales du mouvement des fluides. Ses recherches de mécanique, d'acoustique et d'astronomie le conduisent à approfondir et à perfectionner l'outil analytique de son siècle. En 1768, il aura ainsi développé le calcul différentiel et intégral (calcul aux dérivées partielles), généralisé et étendu la mécanique newtonienne et ses applications.

En 1745, il est engagé avec Diderot par le libraire Le Breton pour traduire la Cyclopedia de Chambers.

D'Alembert se lie d'amitié avec Condillac et Rousseau, puis est promu codirecteur, aux côtés de Diderot, «pour la partie mathématique» de l'ouvrage devenu l'Encyclopédie. Il est l'auteur de plus de 1 600 articles et de la plupart des commentaires qui accompagnent les planches de mathématiques et de physique dans le cinquième volume des Planches.

Célébré par les académies, le voici amené à participer activement aux débats d'idées de son temps et découvert par les salons : lancé par Mme Geoffrin, il devient, dès la fin de l'année 1748, l'un des hôtes les plus assidus de Mme du Deffand. Désireux de plaire et jaloux de son repos, irritable mais généreux, défenseur du goût et ne dédaignant pas le calembour, d'Alembert apparaît comme un personnage ondoyant, inégal. De savant, il devient écrivain avec le fameux Discours préliminaire, dont la publication, le 1er juillet 1751, fut un événement. mais quelques années plus tard, sous la pression des protestations des Jésuites et de l'archevêque de Paris, des attaques personnelles de Fréron, de l'abbé de Saint-Cyr et du P. Tolomas, du scandale de l'article Genève et la polémique avec Rousseau, de la répression intellectuelle et policière inaugurée par la révocation du privilège accordé à De l'esprit d'Helvétius (10 août 1758) le déterminent à renoncer à seconder Diderot à partir de 1758.

La rupture de d'Alembert avec Diderot ne l'a pas totalement détaché des encyclopédistes.

Il entreprend ainsi de faire prévaloir à l'Académie française, où il a été appelé en 1754, les idées philosophiques, s'intéresse à d'autres domaines, fait paraître à Berlin en 1763 les deux premiers volumes de ses Mélanges de littérature, d'histoire et de philosophie, qu'il devait enrichir jusqu'en 1783; en 1759, son Essai sur les éléments de philosophie fait venir de la sensation tous les «principes des connaissances humaines»; en 1765, il fait œuvre de polémiste dans son Éclaircissement sur la destruction des Jésuites (1765) puis se donne tout entier aux travaux de l'Académie, devient secrétaire perpétuel, à la mort de Duclos, en 1772. et meurt le 29 octobre 1783.

Il aura vécu entre sa petite chambre de la rue Michel-le-Comte, un séjour aux «Délices», chez Voltaire (1756), deux voyages auprès de Frédéric II (en 1755 à Wesel, en 1763 à Potsdam), une excursion en Provence en 1770, refusera de succéder à Maupertuis à la présidence de l'Académie de Berlin, déclinera en 1762, l'offre de Catherine II de diriger l'éducation de son fils, le grand-duc héritier...

1751 - "Discours préliminaire" de l'Encyclopédie.

Ce discours, un des manifestes du Siècle des Lumières, contient deux parties distinctes. D'AIembert écrit que l'ouvrage qu'il préface aura deux objets : "comme Encyclopédie il doit exposer autant qu'il est possible l'ordre et l'enchaînement des connaissances humaines" et "comme Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, il doit contenir sur chaque science et sur chaque art, les principes généraux qui en sont la base, et les détails les plus essentiels qui en font le corps et la substance." C'est à ce double objet que correspondent les deux parties du Discours préliminaire..

Dans la première partie, d'Alembert fait donc l'histoire de la naissance des diverses branches du savoir humain, et aboutit à un tableau de nos connaissances. Dans la seconde partie, il fait une histoire des sciences, des lettres et des arts depuis la Renaissance, et comporte des pages consacrées aux grands philosophes qui, de Bacon à Leibnitz, c'est-à-dire du XVIe au XVIIIe siècle, ont marqué et déterminé les progrès de la philosophie.

Et «si nous n'avons pas placé, comme Bacon, ajoute d'Alembert, la raison après l'imagination, c'est que nous avons suivi, dans le système encyclopédique, l'ordre métaphysique des opérations de l'esprit, plutôt que l'ordre historique de ses progrès depuis la Renaissance des lettres, ordre que l'illustre chancelier d'Angleterre avait en vue jusqu'à un certain point, lorsqu'il faisait, comme il l'a dit, le cens et le dénombrement des connaissances humaines.» De plus, pour plusieurs sciences, D'Alembert a modifié, tantôt pour l'augmenter tantôt pour le réduire, le nombre des divisions de Bacon...

"L’Ouvrage dont nous donnons aujourd’hui le premier volume, a deux objets : comme Encyclopédie, il doit exposer autant qu’il est possible, l’ordre & l’enchaînement des connoissances humaines : comme Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts & des Métiers, il doit contenir sur chaque Science & sur chaque Art, soit libéral, soit méchanique, les principes généraux qui en sont la base, & les détails les plus essentiels, qui en font le corps & la substance. Ces deux points de vûe, d’Encyclopédie & de Dictionnaire raisonné, formeront donc le plan & la division de notre Discours préliminaire. Nous allons les envisager, les suivre l’un après l’autre, & rendre compte des moyens par lesquels on a tâché de satisfaire à ce double objet.

Pour peu qu’on ait réfléchi sur la liaison que les découvertes ont entr’elles, il est facile de s’appercevoir que les Sciences & les Arts se prêtent mutuellement des secours, & qu’il y a par conséquent une chaîne qui les unit. Mais s’il est souvent difficile de réduire à un petit nombre de regles ou de notions générales, chaque Science ou chaque Art en particulier, il ne l’est pas moins de renfermer en un système qui soit un, les branches infiniment variées de la science humaine.

Le premier pas que nous ayons à faire dans cette recherche, est d’examiner, qu’on nous permette ce terme, la généalogie & la filiation de nos connoissances, les causes qui ont dû les faire naître, & les caracteres qui les distinguent ; en un mot, de remonter jusqu’à l’origine & à la génération de nos idées. Indépendamment des secours que nous tirerons de cet examen pour l’énumération encyclopédique des Sciences & des Arts, il ne sauroit être déplacé à la tête d’un ouvrage tel que celui-ci.

On peut diviser toutes nos connoissances en directes & en réfléchies. Les directes sont celles que nous recevons immédiatement sans aucune opération de notre volonté ; qui trouvant ouvertes, si on peut parler ainsi, toutes les portes de notre ame, y entrent sans résistance & sans effort. Les connoissances réfléchies sont celles que l’esprit acquiert en opérant sur les directes, en les unissant & en les combinant.

Toutes nos connoissances directes se réduisent à celles que nous recevons par les sens ; d’où il s’ensuit que c’est à nos sensations que nous devons toutes nos idées. Ce principe des premiers Philosophes a été long-tems regardé comme un axiome par les Scholastiques ; pour qu’ils lui fissent cet honneur il suffisoit qu’il fût ancien, & ils auroient défendu avec la même chaleur les formes substantielles ou les qualités occultes. Aussi cette vérité fut-elle traitée à la renaissance de la Philosophie, comme les opinions absurdes dont on auroit dû la distinguer ; on la proscrivit avec elles, parce que rien n’est si dangereux pour le vrai, & ne l’expose tant à être méconnu, que l’alliage ou le voisinage de l’erreur. Le système des idées innées, séduisant à plusieurs égards, & plus frappant peut-être parce qu’il étoit moins connu, a succédé à l’axiome des Scholastiques ; & après avoir long-tems regné, il conserve encore quelques partisans ; tant la vérité a de peine à reprendre sa place, quand les préjugés ou le sophisme l’en ont chassée. Enfin depuis assez peu de tems on convient presque généralement que les Anciens avoient raison ; & ce n’est pas la seule question sur laquelle nous commençons à nous rapprocher d’eux.

Rien n’est plus incontestable que l’existence de nos sensations ; ainsi, pour prouver qu’elles sont le principe de toutes nos connoissances, il suffit de démontrer qu’elles peuvent l’être : car en bonne Philosophie, toute déduction qui a pour base des faits ou des vérités reconnues, est préférable à ce qui n’est appuyé que sur des hypothèses, même ingénieuses. Pourquoi supposer que nous ayons d’avance des notions purement intellectuelles, si nous n’avons besoin pour les former, que de réfléchir sur nos sensations ? Le détail où nous allons entrer fera voir que ces notions n’ont point en effet d’autre origine.

La premiere chose que nos sensations nous apprennent, & qui même n’en est pas distinguée, c’est notre existence ; d’où il s’ensuit que nos premieres idées réfléchies doivent tomber sur nous, c’est-à-dire, sur ce principe pensant qui constitue notre nature, & qui n’est point différent de nous-mêmes. La seconde connoissance que nous devons à nos sensations, est l’existence des objets extérieurs, parmi lesquels notre propre corps doit être compris, puisqu’il nous est, pour ainsi dire, extérieur, même avant que nous ayons démêlé la nature du principe qui pense en nous. Ces objets innombrables produisent sur nous un effet si puissant, si continu, & qui nous unit tellement à eux, qu’après un premier instant où nos idées réfléchies nous rappellent en nous-mêmes, nous sommes forcés d’en sortir par les sensations qui nous assiégent de toutes parts, & qui nous arrachent à la solitude où nous resterions sans elles. La multiplicité de ces sensations, l’accord que nous remarquons dans leur témoignage, les nuances que nous y observons, les affections involontaires qu’elles nous font éprouver, comparées avec la détermination volontaire qui préside à nos idées réfléchies, & qui n’opere que sur nos sensations même ; tout cela forme en nous un penchant insurmontable à assûrer l’existence des objets auxquels nous rapportons ces sensations, & qui nous paroissent en être la cause ; penchant que bien des Philosophes ont regardé comme l’ouvrage d’un Etre supérieur, & comme l’argument le plus convaincant de l’existence de ces objets. En effet, n’y ayant aucun rapport entre chaque sensation & l’objet qui l’occasionne, ou du moins auquel nous la rapportons, il ne paroît pas qu’on puisse trouver par le raisonnement de passage possible de l’un à l’autre : il n’y a qu’une espece d’instinct, plus sûr que la raison même, qui puisse nous forcer à franchir un si grand intervalle ; & cet instinct est si vif en nous, que quand on supposeroit pour un moment qu’il subsistât, pendant que les objets extérieurs seroient anéantis, ces mêmes objets reproduits tout-à-coup ne pourroient augmenter sa force. Jugeons donc sans balancer, que nos sensations ont en effet hors de nous la cause que nous leur supposons, puisque l’effet qui peut résulter de l’existence réelle de cette cause ne sauroit différer en aucune maniere de celui que nous éprouvons ; & n’imitons point ces Philosophes dont parle Montagne, qui interrogés sur le principe des actions humaines, cherchent encore s’il y a des hommes. Loin de vouloir répandre des nuages sur une vérité reconnue des Sceptiques même lorsqu’ils ne disputent pas, laissons aux Métaphysiciens éclairés le soin d’en développer le principe : c’est à eux à déterminer, s’il est possible, quelle gradation observe notre ame dans ce premier pas qu’elle fait hors d’elle-même, poussée pour ainsi dire, & retenue tout à la fois par une foule de perceptions, qui d’un côté l’entraînent vers les objets extérieurs, & qui de l’autre n’appartenant proprement qu’à elle, semblent lui circonscrire un espace étroit dont elles ne lui permettent pas de sortir.

De tous les objets qui nous affectent par leur présence, notre propre corps est celui dont l’existence nous frappe le plus, parce qu’elle nous appartient plus intimement : mais à peine sentons-nous l’existence de notre corps, que nous nous appercevons de l’attention qu’il exige de nous, pour écarter les dangers qui l’environnent. Sujet à mille besoins, & sensible au dernier point à l’action des corps extérieurs, il seroit bien-tôt détruit, si le soin de sa conservation ne nous occupoit. Ce n’est pas que tous les corps extérieurs nous fassent éprouver des sensations desagréables, quelques-uns semblent nous dédommager par le plaisir que leur action nous procure. Mais tel est le malheur de la condition humaine, que la douleur est en nous le sentiment le plus vif ; le plaisir nous touche moins qu’elle, & ne suffit presque jamais pour nous en consoler. En vain quelques Philosophes soutenoient, en retenant leurs cris au milieu des souffrances, que la douleur n’étoit point un mal : en vain quelques autres plaçoient le bonheur suprème dans la volupté, à laquelle ils ne laissoient pas de se refuser par la crainte de ses suites : tous auroient mieux connu notre nature, s’ils s’étoient contentés de borner à l’exemption de la douleur le souverain bien de la vie présente ; & de convenir que sans pouvoir atteindre à ce souverain bien, il nous étoit seulement permis d’en approcher plus ou moins, à proportion de nos soins & de notre vigilance. Des réflexions si naturelles frapperont infailliblement tout homme abandonné à lui-même, & libre de préjugés, soit d’éducation, soit d’étude : elles seront la suite de la premiere impression qu’il recevra des objets ; & l’on peut les mettre au nombre de ces premiers mouvemens de l’ame, précieux pour les vrais sages, & dignes d’être observés par eux, mais négligés ou rejettés par la Philosophie ordinaire, dont ils démentent presque toujours les principes.

La nécessité de garantir notre propre corps de la douleur & de la destruction, nous fait examiner parmi les objets extérieurs, ceux qui peuvent nous être utiles ou nuisibles, pour rechercher les uns & fuir les autres. Mais à peine commençons-nous à parcourir ces objets, que nous découvrons parmi eux un grand nombre d’êtres qui nous paroissent entierement semblables à nous, c’est-à-dire, dont la forme est toute pareille à la nôtre, & qui, autant que nous en pouvons juger au premier coup d’œil, semblent avoir les mêmes perceptions que nous : tout nous porte donc à penser qu’ils ont aussi les mêmes besoins que nous éprouvons, & par conséquent le même intérêt de les satisfaire ; d’où il résulte que nous devons trouver beaucoup d’avantage à nous unir avec eux pour démêler dans la nature ce qui peut nous conserver ou nous nuire. La communication des idées est le principe & le soutien de cette union, & demande nécessairement l’invention des signes ; telle est l’origine de la formation des sociétés avec laquelle les langues ont dû naître.

Ce commerce que tant de motifs puissans nous engagent à former avec les autres hommes, augmente bientôt l’étendue de nos idées, & nous en fait naître de très-nouvelles pour nous, & de très éloignées, selon toute apparence, de celles que nous aurions eues par nous-mêmes sans un tel secours. C’est aux Philosophes à juger si cette communication réciproque, jointe à la ressemblance que nous appercevons entre nos sensations & celles de nos semblables, ne contribue pas beaucoup à fortifier ce penchant invincible que nous avons à supposer l’existence de tous les objets qui nous frappent. Pour me renfermer dans mon sujet, je remarquerai seulement que l’agrément & l’avantage que nous trouvons dans un pareil commerce, soit à faire part de nos idées aux autres hommes, soit à joindre les leurs aux nôtres, doit nous porter à resserrer de plus en plus les liens de la société commencée, & à la rendre la plus utile pour nous qu’il est possible. Mais chaque membre de la société cherchant ainsi à augmenter pour lui-même l’utilité qu’il en retire, & ayant à combattre dans chacun des autres un empressement égal au sien, tous ne peuvent avoir la même part aux avantages, quoique tous y ayent le même droit. Un droit si légitime est donc bientôt enfreint par ce droit barbare d’inégalité, appellé loi du plus fort, dont l’usage semble nous confondre avec les animaux, & dont il est pourtant si difficile de ne pas abuser. Ainsi la force, donnée par la nature à certains hommes, & qu’ils ne devroient sans doute employer qu’au soutien & à la protection des foibles, est au contraire l’origine de l’oppression de ces derniers. Mais plus l’oppression est violente, plus ils la souffrent impatiemment, parce qu’ils sentent que rien de raisonnable n’a dû les y assujettir. De-là la notion de l’injuste, & par conséquent du bien & du mal moral, dont tant de Philosophes ont cherché le principe, & que le cri de la nature, qui retentit dans tout homme, fait entendre chez les Peuples même les plus sauvages. De-là aussi cette loi naturelle que nous trouvons au-dedans de nous, source des premieres lois que les hommes ont dû former : sans le secours même de ces lois elle est quelquefois assez forte, sinon pour anéantir l’oppression, au moins pour la contenir dans certaines bornes. C’est ainsi que le mal que nous éprouvons par les vices de nos semblables, produit en nous la connoissance réfléchie des vertus opposées à ces vices ; connoissance précieuse, dont une union & une égalité parfaites nous auroient peut-être privés....."

D'Alembert va donc écrire à grands traits l'histoire des progrès de l'esprit humain, et traiter cette histoire en philosophe, c'est-à-dire qu'il a, en l'absence de témoignages impossibles à retrouver, raconté comment et quand les sciences ont dû, naître et engendrer d'autres sciences à leur suite...

Envisagées sous le premier point de vue, qui est le point de vue encyclopédique, les différentes sciences sont unies les unes aux autres par une chaine dont il faut retrouver chaque élément. Mais, pour mieux établir cette filiation encyclopédique des sciences entre elles, d'Alembert s'efforce d'abord de retrouver, dans le passé le plus lointain de l'humanité, l'origine même des sciences et leur filiation historique, c'est- à-dire les causes qui les ont fait naître les unes à la suite des autres et celles-ci à l'occasion de celles-là. Il y a plus : toute science n'étant qu'une combinaison des idées que nous nous faisons sur tels objets particuliers, si l'on veut pousser l'analyse jusqu'au bout et remonter à la source même de nos connaissances, il faut surprendre, pour ainsi dire, à leur naissance, les premières idées qui surgissent en nous et faire ainsi comme l'histoire ancienne de l'esprit humain. Et enfin, l'idée elle-même n'est pas le fait primitif de cette histoire, car l'idée vient de la sensation.

Que nous apprennent donc nos sensations? Notre existence d'abord, puisque nos sensations, c'est nous-mêmes ; en second lieu les corps, et, avant tout, le nôtre ; car, s'il est, comme tous les autres, extérieur à nous, il est aussi le plus voisin de nous-mêmes. Puis, et c'est la troisième conquête de l'esprit, la nécessité de conserver notre corps nous fait examiner, parmi les objets extérieurs, ceux qui peuvent nous être ou utiles ou nuisibles, pour nous amener peu à peu à nous approprier les uns et à nous garder des autres. Faisons maintenant un pas de plus : parmi ces êtres qui nous sont extérieurs, nous en remarquons qui sont semblables à nous et nous en concluons qu'ils ont les mêmes besoins que nous et que, dès lors, nous avons intérêt, eux et nous, à nous unir et à nous entr'aider et c'est dans ce but que les hommes inventent le langage et la société.

Cette société est à peine formée, que les plus forts s'empressent d'opprimer les plus faibles : ceux-ci se demandent alors s'il y a à leur oppression une raison valable et, n'en trouvant aucune, ils protestent : ce cri de la nature, c'est le commencement de la morale, car c'est l'affirmation d'un droit naturel qui dormait au fond de nos consciences et qu'a subitement réveillé la première violence sans raison et, désormais sans justice.

Cependant le corps, menacé de toutes parts et par des ennemis de toute nature, nous ramène bientôt à lui-même et à la nécessité de lui chercher au dehors des auxiliaires qui l'aident, à vivre d'abord, puis à vivre commodément et nous voici sur le chemin des sciences salutaires et des arts utiles. Sur ce chemin-là, les hommes ont eu trois stades à parcourir. Dans le premier, ils ont étudié la nature et, essayant d'en tirer parti, ils ont inventé l'agriculture et la médecine : il fallait songer d'abord à se nourrir et à se conserver. Mais, après avoir combiné réellement les corps dont ils faisaient usage et avoir ainsi créé une physique toute empirique (telles, l'agriculture et la médecine des premiers âges), les hommes ont peu à peu combiné, et cette fois, dans leur esprit seul, les propriétés les plus intellectuelles des corps, par exemple l'étendue et le nombre, et c'est ainsi que, dans le second stade, la géométrie et l'arithmétique ont pris naissance. Enfin, après avoir décomposé les corps et détaché d'eux les idées que nous en avons, pour fonder, sur chacune de ces idées abstraites, des sciences différentes, revenant sur nos pas, nous avons refait peu à peu le monde physique en rendant aux corps les propriétés qui les composent réellement : nous leur restituons, par exemple, l'impénétrabilité et le mouvement et nous avons la mécanique; puis, examinant à la fois les distances et les mouvements des corps célestes, nous fondons l'astronomie, qui est l'application la plus sublime de la géométrie et de la mécanique réunies. Ainsi, notre corps et ses besoins à satisfaire, tel fut le point de départ de nos premières investigations qui aboutirent finalement aux propriétés les plus générales de la matière, la grandeur et l'étendue : toutes nos connaissances relatives aux corps remplissent l'entre-deux.

Toutefois ces connaissances, si elles sont peut-être les premières en date, ne sont pas longtemps les seules auxquelles s'applique l'esprit humain : de bonne heure, en effet, l'avantage que les hommes ont trouvé à étendre et à combiner leurs idées leur a appris l'utilité qu'il y aurait, pour eux, à réduire en art la manière même d'acquérir ces idées et de les communiquer aux autres et cet art fut la Logique ; puis, pour mieux communiquer aux autres ses pensées, on ne se borna pas à les ordonner logiquement : on voulut aussi les exprimer le plus agréablement possible et, pour cela, on perfectionna les langues et on leur donna des lois par des Grammaires bien faites. Mais logique et grammaire ne s'adressaient qu'à l'esprit pour lui faire comprendre des idées : les hommes voulurent aussi parler au cœur de leurs semblables et faire partager à ceux-ci leurs sentiments et leurs passions et le génie humain enfanta les prodiges de l'Éloquence.

Et voici encore un nouveau progrès : on ne vivait jusqu'ici qu'avec ses contemporains ; on voulut à la fois et vivre dans le passé et parler aux générations futures et, de cette noble ambition d'étendre nos connaissances et de prolonger notre activité au-delà du présent, naquit l'Histoire, laquelle s'assura aussitôt ses deux auxiliaires : la Chronologie, qui place les hommes dans le temps, et la Géographie, qui les distribue dans l'espace.

On remarquera que, jusqu'à ce moment, nous n'avons énuméré que les idées primitives, qui nous viennent directement des corps et les sciences qui en sont résultées. Mais il est une autre source d'idées non moins fécondes que les premières : ce sont celles que nous nous formons nous- mêmes en imaginant des êtres semblables à ceux-là mêmes d'où nous étaient venues ces idées primitives. Tantôt c'était la nature même que nous interrogions pour lui dérober ses secrets et les réponses que nous faisait directement la nature, interprétées par notre intelligence, devenaient peu à peu les sciences du corps et de l'esprit : maintenant, c'est la nature imitée, et transfigurée aussi par cette imitation, qui va devenir indirectement l'objet des différents arts : architecture, peinture, sculpture, poésie et musique, dont le but commun est de charmer l'esprit et les sens et d'embellir la vie humaine. El ainsi, tout part de l'homme et tout s'y ramène : créés par l'homme, sciences et arts n'ont d'autre but que de satisfaire aux besoins de son corps et aux caprices de son imagination (L.Ducros).

L'arbre généalogique des sciences humaines ...

A partir de cette histoire philosophique, d'Alembert va ensuite dresser, au seuil de l'Encyclopédie, le tableau proprement encyclopédique, systématique, des sciences et des arts, ou, comme il l'appelle encore, l'arbre généalogique des sciences humaines ...

"On pourrait former l'arbre de nos connaissances, en les divisant, soit en naturelles et en révélées, soit en utiles et agréables, soit en évidentes, certaines, probables et sensibles, soit en connaissances des choses et connaissances des signes, et ainsi à l'infini. Nous avons choisi une division qui nous a paru satisfaire tout à la fois le plus qu'il est possible à l'ordre encyclopédique de nos connaissances et à l'ordre généalogique. Nous devons cette division à un auteur célèbre dont nous parlerons dans la suite de cette préface : nous avons pourtant cru devoir faire quelques changements dont nous rendrons compte. Mais nous sommes trop convaincus de l'arbitraire qui régnera toujours dans une pareille division pour croire que notre système soit l'unique ou le meilleur ; il nous suffira que notre travail ne soit pas entièrement désapprouvé par les bons esprits. Nous ne voulons point ressembler à cette foule de naturalistes qu'un philosophe moderne a eu tant de raison de censurer, et qui, occupés sans cesse à diviser les productions de la nature en genres et en espèces, ont consumé dans ce travail un temps qu'ils auraient beaucoup mieux employé à l'étude de ces productions mêmes. Que dirait-on d'un architecte qui, ayant à élever un édifice immense, passerait toute sa vie à en tracer le plan ; ou d'un curieux qui, se proposant de parcourir un vaste palais, emploierait tout son temps à en observer l'entrée ?

Les objets dont notre âme s'occupe sont ou spirituels ou matériels, et notre âme s'occupe de ces objets ou par des idées directes ou par des idées réfléchies. Le système des connaissances directes ne peut consister que dans la collection purement passive et comme machinale de ces mêmes connaissances ; c'est ce qu'on appelle mémoire. La réflexion est de deux sortes, nous l'avons déjà observé : ou elle rai- sonne sur les objets des idées directes, ou elle les imite.

Ainsi la mémoire, la raison proprement dite, et l'imagination, sont les trois manières différentes dont notre âme opère sur les objets de ses pensées. Nous ne prenons point ici l'imagination pour la faculté qu'on a de se représenter les objets, parce que cette faculté n'est autre chose que la mémoire même des objets sensibles, mémoire qui serait dans un continuel exercice si elle n'était soulagée par l'invention des signes. Nous prenons l'imagination dans un sens plus noble et plus précis, pour le talent de créer en imitant.

Ces trois facultés forment d'abord les trois divisions générales de notre système et les trois objets généraux des connaissances humaines : l'histoire qui se rapporte à la mémoire ; la philosophie qui est le fruit de la raison ; et les beaux-arts que l'imagination fait naître. Si nous plaçons la raison avant l'imagination, cet ordre nous paraît bien fondé, et conforme au progrès naturel des opérations de l'esprit : l'imagination est une faculté créatrice ; et l'esprit, avant de songer à créer, commence par raisonner sur ce qu'il voit et ce qu'il connaît. Un autre motif qui doit déterminer à placer la raison avant l'imagination, c'est que dans cette dernière faculté de l'âmei les deux autres se trouvent réunies jusqu'à un certain point, et que la raison s'y joint à la mémoire. L'esprit ne crée et n'imagine des objets qu'en tant qu'ils sont semblables à ceux qu'il a connus par des idées directes et par des sensations : plus il s'éloigne de ces objets, plus les êtres qu'il forme sont bizarres et peu agréables. Ainsi dans l'imitation de la nature, l'invention même est assujettie à certaines règles ; et ce sont ces règles qui forment principalement la partie philosophique des Beaux-Arts, jusqu'à présent assez imparfaite, parce qu'elle ne peut être l'ouvrage que du génie, et que le génie aime mieux créer que discuter..."

L'observateur se place au-dessus du vaste labyrinthe des connaissances humaines et, de là, tente d'embrasser d'un seul coup d'œil les sciences et les arts, et noter leurs points de rencontre ou de confluence. Mais quelle méthode suivre pour bien tracer cette carte immense et rapprocher les diverses contrées de ce pays intellectuel ? Deux moyens possibles, l'un, de distribuer les sciences suivant la complexité, de plus en plus grande, de leur objet; l'autre, de les classer suivant les différentes facultés de l'esprit que les différentes sciences mettent en jeu. Une seconde classification moins naturelle que la première, plus arbitraire, mais c'est celle-ci que D'Alembert choisit, comme l'avaient fait Diderot dans son Prospectus et Bacon lui-même dans son arbre généalogique, lequel avait servi de modèle et à Diderot et à d'Alembert. Notre esprit n'ayant, en somme, que trois facultés principales, la mémoire, la raison et l'imagination, en les nommant dans l'ordre même où ces facultés s'éveillent pour s'appliquer aux objets qu'étudie notre esprit. Tenant compte de l'ordre historique suivi dans sa première partie, d'Alembert rappelle que des objets nous avons d'abord des connaissances directes, c'est- à-dire fournies directement et uniquement par eux sans le concours de notre réflexion et la faculté qui reçoit et conserve ces connaissances est la mémoire ; quant à notre réflexion, elle s'attache aux objets, soit pour les comprendre, et elle s'appelle la raison, soit pour les imiter, et elle est alors l' imagination. Et, à mesure que s'exercent ces trois facultés, nous voyons naître à leur suite trois ordres différents de connaissances : l'histoire, qui est l'œuvre de la mémoire; la philosophie, qui est le fruit de la raison; les beaux-arts, qu'enfante l'imagination.

Ces trois ordres de connaissances forment les trois maîtresses branches qui partent du tronc commun, l'entendement humain; et, à leur tour, elles se subdivisent en plusieurs rameaux, suivant qu'elles s'appliquent aux êtres matériels ou spirituels qui sont de leur domaine. Ainsi, les êtres à étudier étant Dieu, l'homme et la nature, on a, pour l'histoire, les trois subdivisions suivantes : histoire sacrée, qui se rapporte à Dieu, histoire civile, qui étudie l'homme, histoire soit des arts, soit des usages que les hommes ont tirés des productions de la nature. Il en va de même des autres facultés, raison et imagination. Cette distribution de nos connaissances, suivant nos trois facultés, présente encore ce curieux avantage qu'elle pourrait nous fournir trois divisions parallèles du monde littéraire en érudits, philosophes et beaux esprits, puisque la mémoire est l'apanage des premiers, la raison est la faculté par excellence des seconds, tandis que les derniers brillent par l'imagination.

"... Enfin, si on examine le progrès de la raison dans ses opérations successives, on se convaincra encore qu'elle doit précéder l'imagination dans l'ordre de nos facultés, puisque la raison, par les dernières opérations qu'elle fait sur les objets, conduit en quelque sorte à l'imagination : car ces opérations ne consistent qu'à créer, pour ainsi dire, des êtres généraux , qui, séparés de leur sujet par abstraction, ne sont plus du ressort immédiat de nos sens. Aussi la métaphysique et la géométrie sont, de toutes le sciences qui appartiennent à la raison celles où l'imagination a le plus de part. J'en demande pardon à nos beaux esprits détracteurs de la géométrie , ils ne se croient pas sans doute si près d'elle, et il n'y a peut- être que la métaphysique qui les en sépare. L'imagination, dans un géomètre qui crée, n'agit pas moins que dans un poète qui invente. Il est vrai qu'ils opèrent différemment sur leur objet : le premier le dépouille et l'analyse ; le second le compose et l'embellit. Il est encore vrai que cette manière différente d'opérer n'appartient qu'à différentes sortes d'esprits, et c'est pour cela que les talents du grand géomètre et du grand poète ne se trouveront peut-être jamais ensemble ; mais soit qu'ils s'excluent ou ne s'excluent pas l'un de l'autre, ils ne sont nullement en droit de se mépriser réciproquement. De tous les grands hommes de l'antiquité, Archimède est peut-être celui qui mérite le plus d'être placé à côté d'Homère. J'espère qu'on pardonnera cette digression à un géomètre qui aime son art, mais qu'on n'accusera point d'être admirateur outré, et je reviens à mon sujet.

La distribution générale des êtres en spirituels et en matériels fournit la sous-division de trois branches générales. L'histoire et la philosophie s'occupent également de ces deux espèces d'êtres, et l'imagination ne travaille que d'après les êtres purement matériels : nouvelle raison pour la placer la dernière dans l'ordre de nos facultés. A la tête des êtres spirituels est Dieu, qui doit tenir le premier rang par sa nature et par le besoin que nous avons de le connaître ; au-dessus de cet Être suprême sont les esprits créés, dont la révélation nous apprend l'existence ; ensuite vient l'homme, qui, composé de deux principes, tient par son âme aux esprits, et par son corps au monde matériel ; et enfin ce vaste univers que nous appelons monde corporel ou la nature. Nous ignorons pourquoi l'auteur célèbre, qui nous sert de guide dans cette distribution, a placé la nature avant l'homme dans son système : il semble, au contraire, que tout engage à placer l'homme sur le passage qui sépare Dieu et les esprits d'avec les corps...."

On peut compléter cet extrait par le premier chapitre de l'Essai sur les éléments de philosophie ou sur les principes des connaissances humaines (tome l des Œuvres de D'Alembert, Paris, 1821, 5 vol. in-8")...

TABLEAU DE L'ESPRIT HUMAIN AU MILIEU DU XVIIIe SIÈCLE

"Il semble que depuis trois cents ans, la nature ait destiné le milieu de chaque siècle à être l'époque d'une révolution dans l'esprit humain, La prise de Constantinople, au milieu du XVe siècle, a fait renaître les lettres en Occident. Le milieu du XVIe a vu changer rapidement la religion et le système d'une grande partie de l'Europe; les nouveaux dogmes des réformateurs, soutenus d'une part et combattus de l'autre avec cette chaleur que les intérêts de Dieu bien ou mal en- tendus peuvent seuls inspirer aux hommes, ont également forcé leurs partisans et leurs adversaires à s'instruire ; l'émulation animée par ce grand motif a multiplié les connaissances de tout genre ; et la lumière, née du sein de l'erreur et du trouble, s'est répandue sur les objets même qui étaient les plus étrangers à ces disputes. Enfin Descartes, au milieu du XVIIe siècle, a fondé une nouvelle philosophie, persécutée d'abord avec fureur, embrassée ensuite avec superstition, et réduite aujourd'hui à ce qu'elle contient d'utile et de vrai.

Pour peu qu'on considère avec des yeux attentifs le milieu du siècle où nous vivons, les événements qui nous agitent, ou du moins qui nous occupent, nos mœurs, nos ouvrages, et jusqu'à nos entretiens, il est difficile de ne pas apercevoir qu'il s'est fait à plusieurs égards un changement bien remarquable dans nos idées ; changement qui, par sa rapidité» semble nous en promettre un plus grand encore. C'est au temps à fixer l'objet, la nature et les limites de cette révolution, dont notre postérité connaîtra mieux que nous les inconvénients et les avantages.

Tout siècle qui pense bien ou mal, pourvu qu'il croie penser et qu'il pense autrement que le siècle qui l'a précédé, se pare du titre de philosophe ; comme on a souvent honoré du titre de sages ceux qui n'ont eu d'autre mérite que de contredire leurs contemporains. Notre siècle s'est donc appelé par excellence le siècle de la philosophie ; plusieurs écrivains lui en ont donné le nom, persuadés qu'il en rejaillirait quelque éclat sur eux ; d'autres lui ont refusé cette gloire dans l'impuissance de la partager.

Si on examine sans prévention l'état actuel de nos connaissances, on ne peut disconvenir des progrès de la philosophie parmi nous. La science de la nature acquiert de jour en jour de nouvelles richesses ; la géométrie, en reculant ses limites, a porté son flambeau dans les parties de la physique qui se trouvaient le plus près d'elle ; le vrai système du monde a été connu, développé et perfectionné ; la même sagacité qui s'était assujetti les mouvements des corps célestes, s'est portée sur les corps qui nous environnent ; en appliquant la géométrie à l'étude de ces corps, ou en essayant de l'y appliquer, on a su apercevoir et fixer les avantages et les abus de cet emploi ; en un mot, depuis la terre jusqu'à Saturne, depuis l'histoire des cieux jusqu'à celle des insectes, la physique a changé de face. Avec elle, presque toutes les autres sciences ont pris une nouvelle forme, et elles le devaient en effet. Quelques réflexions vont nous en convaincre.

L'étude de la nature semble être, par elle-même, froide et tranquille, parce que la satisfaction qu'elle procure est un sentiment uniforme, continu et sans secousses, et que les plaisirs, pour être vifs, doivent être séparés par des inter- valles, et marqués par des accès. Néanmoins l'invention et l'usage d'une nouvelle méthode de philosopher, l'espèce d'enthousiasme qui accompagne les découvertes, une certaine élévation d'idées que produit en nous le spectacle de l'univers, toutes ces causes ont dû exciter dans les esprits une fermentation vive ; cette fermentation agissant en tous sens par sa nature, s'est portée avec une espèce de violence sur tout ce qui s'est offert à elle, comme un fleuve qui a brisé ses digues. Or les hommes ne reviennent guère sur un objet qu'ils avaient négligé depuis longtemps, que pour réformer bien ou mal les idées qu'ils s'en étaient faites. Plus ils sont lents à secouer le joug de l'opinion, plus aussi, dès qu'ils l'ont brisé sur quelques points, ils sont portés à le briser sur tout le reste ; car ils fuient encore plus l'embarras d'examiner, qu'ils ne craignent de changer d'avis ; et dès qu'ils ont pris une fois la peine de revenir sur leurs pas, ils regardent et reçoivent un nouveau système d'idées comme une sorte de récompense de leur courage et de leur travail. Ainsi, depuis les principes des sciences profanes jusqu'aux fondements de la révélation, depuis la métaphysique jusqu'aux matières de goût, depuis la musique jusqu'à la morale, depuis les disputes scolastiques des théologiens jusqu'aux objets du commerce, depuis les droits des princes jusqu'à ceux des peuples, depuis la loi naturelle jusqu'aux lois arbitraires des nations, en un mot, depuis les questions qui nous touchent davantage jusqu'à celles qui nous intéressent le plus faible- ment, tout a été discuté, analysé, agité du moins. Une nouvelle lumière sur quelques objets, une nouvelle obscurité sur plusieurs, a été le fruit ou la suite de cette effervescence générale des esprits, comme l'effet du flux et du reflux de l'Océan est d'apporter sur le rivage quelques matières, et d'en éloigner les autres."

1752 - Arrêt du Conseil interdisant l'Encyclopédie, le 7 février 1752 : "Le roi, s'étant fait rendre compte de ce qui s'est passé au sujet d'un ouvrage appelé Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres, dont il n'y a encore que deux volumes imprimés, S. M. a reconnu que, dans ces deux volumes, on a affecté d'insérer plusieurs maximes tendant à détruire l'autorité royale, à établir l'esprit d'indépendance et de révolte et, sous des noms obscurs et équívoques, à élever les fondements de l'erreur, de la corruption des mœurs, de l'irreligion et de l'incrédulité. S. M., toujours attentive à ce qui touche l'ordre public et l'honneur de la religion, ordonne que les deux premiers volumes de l'ouvrage intitulé Encyclopédie... seront et demeureront supprimés."

L'arrêt du Conseil d'Etat supprime donc les deux premiers volumes et suspend la publication de l'ouvrage pendant dix-huit mois. Mais Les quatre volumes suivants paraissent sans encombre...

1753-1757 - L'Encyclopédie est réautorisée en 1753, de 1753 à 1757, publication paisible des sept premiers volumes... octobre 1753 (Cha- Consécration), octobre 1754 (Conseil - Dizier, Saint), novembre 1755 (Do - Esymnete), octobre 1756 (Et - Fne), et novembre 1757 (Foang- Gythium)...

1757-1759, crise terrible de trois années, pendant lesquelles la liberté de Diderot est dix fois menacée, et qui aboutit, le 8 mars 1759, au coup terrible de la révocation du privilège. D'Alembert va se retirer, une attitude discutable ....