- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- Welty

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Heller - Toole

- Naipaul

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

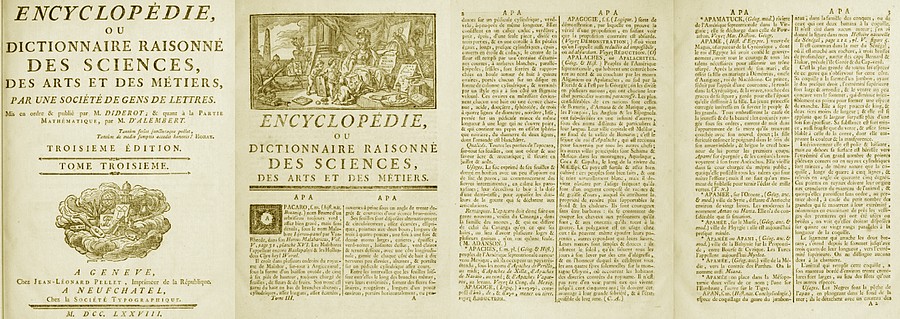

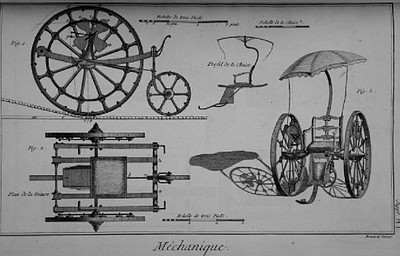

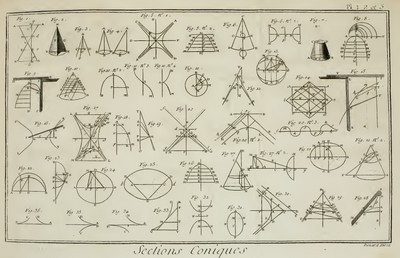

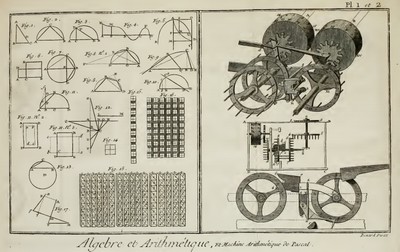

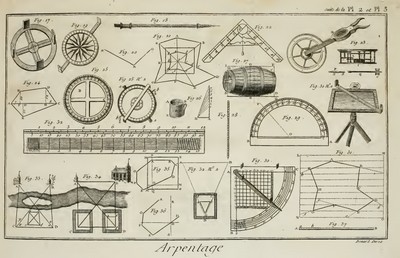

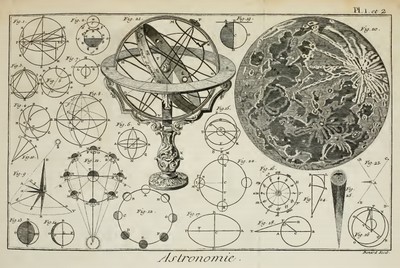

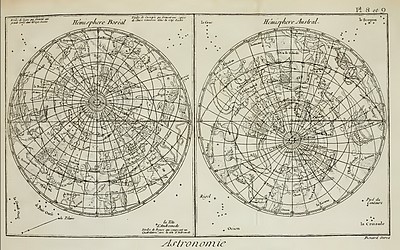

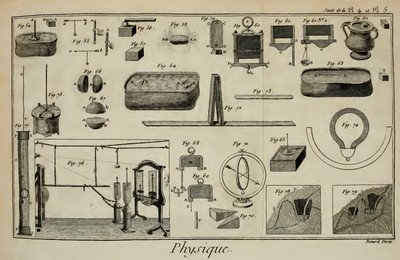

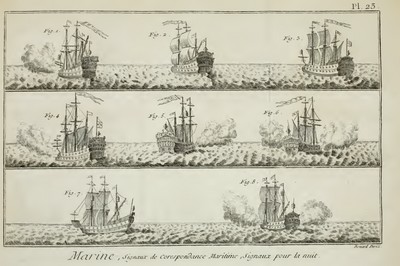

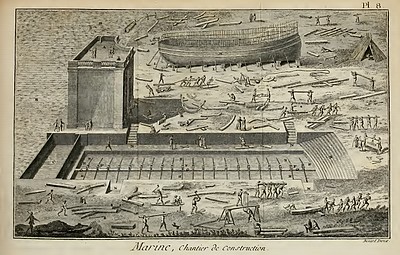

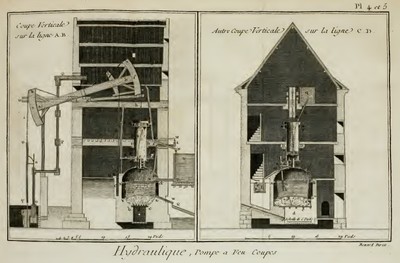

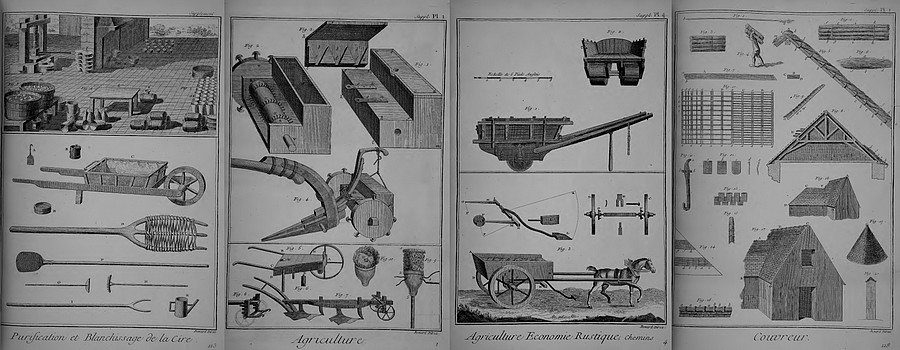

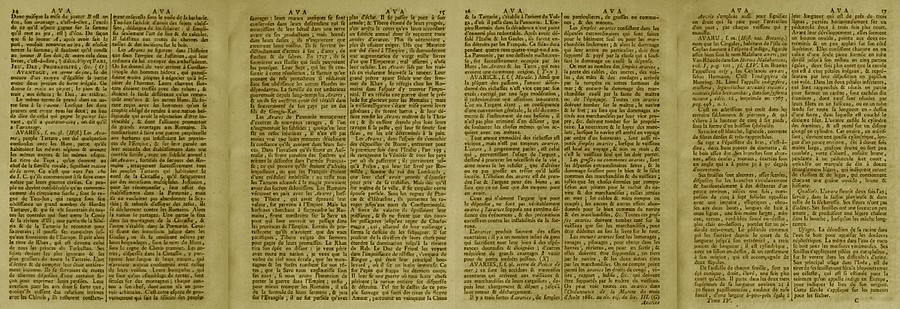

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751-1772) - Jean Le Rond d'Alembert (1717-1783) - d'Holbach (1723-1789) - Louis-Jacques Goussier (1722-1799) - Charles Marie de La Condamine (1701-1774) - Denis Diderot (1713-1784) - ........ de quelques extraits...

Last update 10/10/2021

"Exceptionnelle tentative d'un siècle philosophe léguée à la lointaine postérité que cet ouvrage le plus surveillé et censuré de son temps? L'Encyclopédie est bien une "machine de guerre" philosophique et rationaliste, mais sans doute plus dans l'intention générale que dans le détail des assertions et sous-entendus, peu d'audaces mais un état d'esprit : critique de certains abus particuliers à leur temps et proposition de certaines réformes sociales; discussion sur les principes des gouvernements; et par-dessus tout, combat à l'encontre de la religion dominante. Mais l'ensemble reste résolument monarchiste. L'Etat est omnipotent, et au XVIIIe siècle, l'Etat c'est le monarque. "Le seul baume à notre servitude, c'est, de temps en temps, un prince vertueux et éclairé ; alors les malheureux oublient pour un moment leurs calamités" (Note de Grimm aux Fragments politiques de Diderot). C'est de la bonté du Roi que dépendent les libertés, et à la liberté, toute matérielle, du commerce et de l'industrie, on ajoute ce que Diderot appelle «le droit de faire tout ce que les lois permettent» et qui n'est autre que la liberté civile, l'Encyclopédie ne réclame pas plus.

Mais, comme tous les écrivains du siècle, c'est plutôt la tolérance que demandent les Encyclopédistes, une tolérance sous-tendant chaque page du Dictionnaire avec éloquence, mais fondée, en définitive, sur un égal mépris pour toutes les religions.

Le modèle du souverain tolérant sera, par exemple, un Frédéric II, également disposé à protéger tous les cultes et à bafouer l'infâme qu'il a le premier recommandée, sous ce nom, à la verve railleuse du patriarche de Ferney. Quant à la liberté politique, Diderot n'en parle pas dans son article sur la Liberté, on ne peut lui prêter des idées qu'il n'a jamais eu. «La liberté, dira d'Alembert, est un bien qui n'est pas fait pour le peuple ; car le peuple est un enfant qui tombe et se brise dès qu'on le laisse marcher seul et qui ne se relève que pour battre sa gouvernante ! »

Au fond, le principal grief des Encyclopédistes contre Louis XV, c'est qu'il ne goûte pas leur philosophie et qu'il n'aime pas leurs personnes...

(Sébastien Leclerc's 1698 engraving L'Académie des sciences et des beaux-arts)

"INDÉPENDANCE, s. f. (Philosoph. Morale.) la pierre philosophale de l’orgueil humain ; la chimere après laquelle l’amour-propre court en aveugle ; le terme que les hommes se proposent toujours, & qui empêche leurs entreprises & leurs desirs d’en avoir jamais, c’est l’indépendance.

Cette perfection est sans doute bien digne des efforts que nous faisons pour l’atteindre, puisqu’elle renferme nécessairement toutes les autres ; mais par-là même elle ne peut point se rencontrer dans l’homme essentiellement limité par sa propre existence. Il n’est qu’un seul être indépendant dans la nature ; c’est son auteur. Le reste est une chaîne dont les anneaux se lient mutuellement, & dépendent les uns des autres, excepté le premier, qui est dans la main même du créateur. Tout se tient dans l’univers : les corps célestes agissent les uns sur les autres ; notre globe en est attiré, & les attire à son tour ; le flux & reflux de la mer a sa cause dans la lune ; la fertilité des campagnes dépend de la chaleur du soleil, de l’humidité de la terre, de l’abondance de ses sels, &c. Pour qu’un brin d’herbe croisse, il faut pour ainsi dire, que la nature entiere y concoure ; enfin il y a dans l’ordre physique un enchaînement dont l’étrange complication fait un cahos que l’on a eu tant de peine à débrouiller.

Il en est de même dans l’ordre moral & politique. L’ame dépend du corps ; le corps dépend de l’ame, & de tous les objets extérieurs : comment l’homme, c’est-à-dire l’assemblage de deux parties si subordonnées, seroit-il lui-même indépendant ? La société pour laquelle nous sommes nés nous donne des lois à suivre, des devoirs à remplir ; quel que soit le rang que nous y tenions, la dépendance est toujours notre apanage, & celui qui commande à tous les autres, le souverain lui-même voit au-dessus de sa tête les lois dont il n’est que le premier sujet.

Cependant les hommes se consument en des efforts continuels pour arriver à cette indépendance, qui n’existe nulle part. Ils croient toujours l’appercevoir dans le rang qui est au-dessus de celui qu’ils occupent ; & lorsqu’ils y sont parvenus, honteux de ne l’y point trouver, & non guéris de leur folle envie, ils continuent à l’aller chercher plus haut. Je les comparerois volontiers à des gens grossiers & ignorans qui auroient résolu de ne se reposer qu’à l’endroit où l’œil borné est forcé de s’arrêter, & où le ciel semble toucher à la terre. A mesure qu’ils avancent l’horison se recule ; mais comme ils l’ont toujours en perspective devant eux, ils ne se rebutent point, ils se flatent sans cesse de l’atteindre dans peu, & après avoir marché toute leur vie, après avoir parcouru des espaces immenses, ils tombent enfin accablés de fatigue & d’ennui, & meurent avec la douleur de ne se voir pas plus près du terme auquel ils s’efforçoient d’arriver, que le jour qu’ils avoient commencé à y tendre.

Il est pourtant une espece d’indépendance à laquelle il est permis d’aspirer : c’est celle que donne la Philosophie. Elle n’ôte point à l’homme tous ses liens, mais elle ne lui laisse que ceux qu’il a reçus de la main même de la raison. Elle ne le rend pas absolument indépendant, mais elle ne le fait dépendre que de ses devoirs.

Une pareille indépendance ne peut pas être dangereuse. Elle ne touche point à l’autorité du gouvernement, à l’obéissance qui est dûe aux lois, au respect que mérite la religion : elle ne tend pas à détruire toute subordination, & à bouleverser l’état, comme le publient certaines gens qui crient à l’anarchie, dès qu’on refuse de reconnoître le tribunal orgueilleux qu’ils se sont eux-mêmes élevé. Non, si le philosophe est plus indépendant que le reste des hommes, c’est qu’il se forge moins de chaînes nouvelles. La médiocrité des desirs le délivre d’une foule de besoins auxquels la cupidité assujettit les autres. Renfermé tout entier en lui-même, il se détache par raison de ce que la malignité des hommes pourroit lui enlever. Content de son obscurité, il ne va point pour en sortir ramper à la porte des grands, & chercher des mépris qu’il ne veut rendre à personne. Plus il est dégagé des préjugés, & plus il est attaché aux vérités de la religion, ferme dans les grands principes qui font l’honnête homme, le fidele sujet & le bon citoyen. Si quelquefois il a le malheur de faire plus de bruit qu’il ne le voudroit, c’est dans le monde littéraire où quelques nains effrayés ou envieux de sa grandeur, veulent le faire passer pour un Titan qui escalade le ciel, & tâchent ainsi par leurs cris d’attirer la foudre sur la tête de celui dont leurs propres dards pourroient à peine piquer légérement les piés. Mais que l’on ne se laisse pas étourdir par ces accusations vagues dont les auteurs ressemblent assez à ces enfans qui crient au feu lorsque leur maître les corrige. L’on n’a jusqu’ici guere vû de philosophes qui aient excité des revoltes, renversé le gouvernement, changé la forme des états : je ne vois pas que ce soit eux qui aient occasionné les guerres civiles en France, fait les proscriptions à Rome, détruit les républiques de la Grece. Je les vois par-tout entourés d’une foule d’ennemis, mais partout je les vois persécutés & jamais persécuteurs. C’est-là leur destinée, & le prince même des Philosophes, le grand & vertueux Socrate, leur apprend qu’ils doivent s’estimer heureux lorsqu’on ne leur dresse pas des échafauds avant de leur élever des statues." (Briasson, David l’aîné, Le Breton, Durand, 1766 -Tome 8)

Mais si le moment était bien choisi, au milieu du dix-huitième siècle, pour exposer l'état des sciences, il l'était beaucoup moins pour critiquer les abus et faire œuvre polémique. Un ouvrage, qui avait les dimensions de l' Encyclopédie , ne pouvait se glisser sous le manteau ; on y répondait d'ailleurs de tous les volumes ; on devait les imprimer et les publier au grand jour, et pour cela, il fallait obtenir, c'est-à-dire mériter le privilège du roi.

"Je ne sais si j'ai trop bonne opinion de mon siècle, mais il me semble qu'il y a une certaine fermentation universelle... dont on pourrait diriger et hâter les progrès par une éducation bien entendue", écrira Charles Pinot Duclos (1704-1772), protégé de Madame de Pompadour et de Madame de Tencin, célèbre pour ses "Considérations sur les mœurs de ce siècle" (1751), et contributeur d'importance au mouvement.

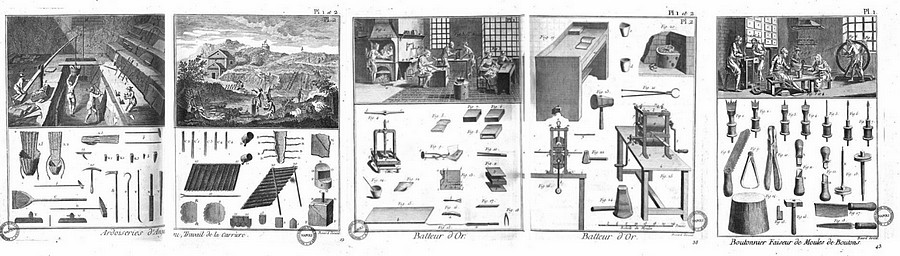

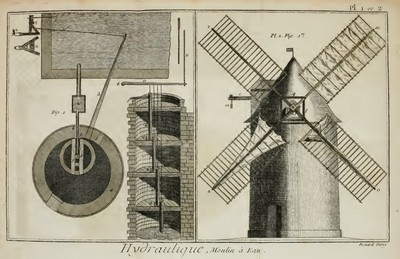

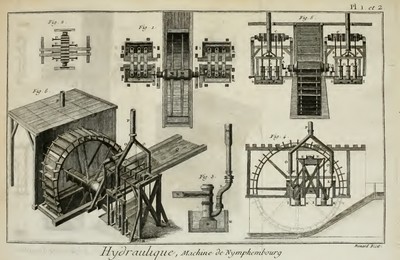

L'Encyclopédie n'est pas qu'un ouvrage où l'on retrouverait l'enchaînement des connaissances humaines; elle veut être de plus, un "Dictionnaire raisonné", qui va contribuer au progrès des connaissances et de l'intelligence, un instrument de vulgarisation scientifique, de diffusion des connaissances nouvelles dans l'Europe tout entière; elle est en effet une tribune où les meilleurs spécialistes, le mathématicien d'Alembert, le chimiste d'Holbach, le médecin Tronchin, les économistes Quesnay et Turgot, des théoriciens brillants comme Condorcet, Condillac et Helvétius, viennent s'exprimer. Tandis que grâce aux patientes recherches de Diderot, Denis Diderot, le fils du coutelier de Langres, et Louis-Jacques Goussier (1722-1799), le troisième auteur de l'Encyclopédie, - célèbre pour avoir assuré la maitrise d’œuvre des planches de l’Encyclopédie, douze volumes de planches, admirablement présentées et illustrées -, vient à s'exposer un magnifique répertoire des techniques, des arts et des métiers, permettant une divulgation universelle des connaissances pratiques, aussi dignes d'intérêt que les notions purement littéraires ou esthétiques....

Tout naturellement, Diderot se chargera de la partie purement philosophique : c'est lui qui rédigea le plus grand nombre des articles qui concernent les hommes et les systèmes, ceux surtout de l'antiquité. On a trouvé ses textes plus sages et plus réservés que ne l'étaient ceux de Bayle ou de Voltaire, il est vrai que l'autorisation de la publication de l'ouvrage est en jeu...

AUTORITE POLITIQUE - Dans cette page, Diderot, après avoir montré que la seule autorité naturelle est la puissance paternelle, explique l'autorité politique par la violence ou le consentement des peuples. Dans les deux cas elle est limitée; Dieu seul est un maître absolu. Ainsi la critique des puissances politiques (donc du roi) est prudemment compensée par l'acceptation de la toute-puissance divine. Diderot ne croit pas à la rationalité de l'histoire, au contraire de Bossuet, de Vico ou de Hegel. Dans l 'arbre baconien de la connaissance qui prélude à l'Encyclopédie, l'histoire n'est pas une science rationnelle, mais un art mineur soumis à la mémoire. Quant à la politique, ce n'est qu'un chapitre de la morale et une science encore balbutiante , la prudence est de rigueur, mais l'important est le bonheur des peuples...

"La puissance qui s'acquiert par la violence n'est qu'une usurpation et ne dure qu'autant que la force de celui qui commande l'emporte sur celle de ceux qui obéissent; en sorte que si ces derniers deviennent à leur tour les plus forts et qu'ils secouent le joug, ils le font avec autant de droit et de justice que l'autre qui le leur avait imposé. La même loi qui a fait l'autorité la défait alors : c'est la loi du plus fort. Quelquefois l'autorité qui s'établit par la violence change de nature; c'est lorsqu'elle continue et se maintient du consentement exprès de ceux qu'on a soumis : mais elle rentre par là dans la seconde espèce dont je vais parler; et celui qui se l'était arrogée, devenant alors prince, cesse d'être tyran.

La puissance qui vient du consentement des peuples suppose nécessairement des conditions qui en rendent l'usage légitime utile à la société, avantageux à la république et qui la fixent et la restreignent entre des limites; car l'homme ne peut ni ne doit se donner entièrement et sans réserve à un autre homme, parce qu'il a un maître supérieur au-dessus de tout, à qui seul il appartient tout entier. C'est Dieu, dont le pouvoir est toujours immédiat sur la créature, maître aussi jaloux qu'absolu, qui ne perd jamais de ses droits et ne les communique point.

Il permet pour le bien commun et le maintien de la société que les hommes établissent entre eux un ordre de subordination, qu'ils obéissent à l'un d'eux; mais il veut que ce soit par raison et avec mesure, et non pas aveuglément et sans réserve, afin que la créature ne s'arroge pas les droits du créateur. Toute autre soumission est le véritable crime d'idolâtrie. Fléchir le genou devant un homme ou devant une image n'est qu 'une cérémonie extérieure, dont le vrai Dieu qui demande le cœur et l'esprit ne se soucie guère, et qu'il abandonne à l'institution des hommes pour en faire, comme il leur conviendra, des marques d'un culte civil et politique, ou d'un culte de religion. Ainsi ce ne sont pas des cérémonies en elles-mêmes, mais l'esprit de leur établissement qui en rend la pratique innocente ou criminelle."

SOCIETE - (Article extrait du Dictionnaire de l'Encyclopédie, Diderot)

"Les hommes sont faits pour vivre en société ; si l'intention de Dieu eût été que chaque homme vécût seul et séparé des autres, il aurait donné à chacun d'eux des qualités propres et suffisantes pour ce genre de vie solitaire ; s'il n'a pas suivi cette route, c'est apparemment parce qu'il a voulu que les liens du sang et de la naissance commençassent à former entre les hommes cette union plus étendue qu'il voulait établir entre eux ; la plupart des facultés de l'homme, ses inclinations naturelles, sa faiblesse, ses besoins, sont autant de preuves certaines de cette intention du Créateur. Telle est en effet la nature et la constitution de l'homme, que hors de la société, il ne saurait ni conserver sa vie, ni développer et perfectionner ses facultés et ses talents, ni se procurer un vrai et solide bonheur.

.... La société étant si nécessaire à l'homme, Dieu lui a aussi donné une constitution, des facultés, des talents qui le rendent très propre à cet état ; telle est, par exemple, la faculté de la parole, qui nous donne le moyen de communiquer nos pensées avec tant de facilité et de promptitude, et qui hors de la société ne serait d'aucun usage. On peut dire la même chose du penchant à l'imitation, et de ce merveilleux mécanisme qui fait que les passions et toutes les impressions de l'âme se communiquent si aisément d'un cerveau à l'autre ; il suffit qu'un homme paraisse ému, pour nous émouvoir et nous attendrir pour lui : homo sum, humani a me nihil alienum puto (Je suis homme et je pense que rien d'humain ne m'est étranger). Si quelqu'un nous aborde avec la joie peinte sur le visage, il excite en nous un sentiment de joie ; les larmes d'un inconnu nous touchent, avant même que nous en sachions la cause, et les cris d'un homme qui ne tient à nous que par l'humanité nous font courir à son secours, par un mouvement machinal qui précède toute délibération.

Ce n'est pas tout ; nous voyons que la nature a voulu partager et distribuer différemment les talents entre les hommes, en donnant aux uns une aptitude de bien faire certaines choses qui sont impossibles à d'autres ; tandis que ceux-ci, à leur tour, ont une industrie qu'elle a refusée aux premiers ; ainsi, si les besoins naturels des hommes les font dépendre les uns des autres, la diversité des talents qui les rend propres à s'aider mutuellement les lie et les unit. Ce sont là autant d'indices bien manifestes de la destination de l'homme pour la société.

Mais si nous consultons notre penchant, nous sentirons aussi que notre cœur se porte naturellement à souhaiter la compagnie de nos semblables, et à craindre une solitude entière comme un état d'abandon et d'ennui. Que si l'on recherche d'où nous vient cette inclination liante et sociable, on trouvera qu'elle nous a été donnée très à propos par l'auteur de notre être, parce que c'est dans la société que l'homme trouve le remède à la plupart de ses besoins, et l'occasion d'exercer la plupart de ses facultés ; c'est là, surtout, qu'il peut éprouver et manifester ces sentiments, auxquels la nature a attaché tant de douceur, la bienveillance, l'amitié, la compassion, la générosité ; car tel est le charme de ces affections sociables, que de là naissent nos plaisirs les plus purs....

... Toute l'économie de la société humaine est appuyée sur ce principe général et simple : Je veux être heureux ; mais je vis avec des hommes qui, comme moi, veulent être heureux également chacun de leur côté ; cherchons le moyen de procurer notre bonheur, en procurant le leur, ou du moins sans y jamais nuire. Nous trouvons ce principe gravé dans notre cœur ; si, d'un côté, le Créateur a mis l'amour de nous-mêmes, de l'autre, la même main y a imprimé un sentiment de bienveillance pour nos semblables ; ces deux penchants, quoique distincts l'un de l'autre, n'ont pourtant rien d'opposé ; et Dieu qui les a mis en nous, les a destinés à agir de concert, pour s'entr'aider, et nullement pour se détruire ; aussi les cœurs bien faits et généreux trouvent-ils la satisfaction la plus pure à faire du bien aux autres hommes, parce qu'ils ne font en cela que suivre une pente que la nature leur a donnée. Les moralistes ont donné à ce germe de bienveillance qui se développe dans les hommes le nom de sociabilité. Du principe de la sociabilité découlent, comme de leur source, toutes les lois de la société, et tous nos devoirs envers les autres hommes, tant généraux que particuliers. Tel est le fondement de toute la sagesse humaine, la source de toutes les vertus purement naturelles, et le principe général de toute la morale et de toute la société civile.

1e - Le bien commun doit être la règle suprême de notre conduite, et nous ne devons jamais chercher notre avantage particulier au préjudice de l'avantage public ; c'est ce qu'exige de nous l'union que Dieu a établie entre les hommes.

2e - L'esprit de sociabilité doit être universel ; la société humaine embrasse tous les hommes avec lesquels on peut avoir commerce, puisqu'elle est fondée sur les relations qu'ils ont tous ensemble, en conséquence de leur nature et de leur état. Voyez Humanité. Un prince d'Allemagne, duc de Wirtenberg, semblait en être persuadé, lorsqu'un de ses sujets le remerciant de l'avoir protégé contre ses persécuteurs : « Mon enfant, lui dit le prince, je l'aurais dû faire à l'égard d'un Turc ; comment y aurais-je manqué à l'égard d'un de mes sujets? »

3e - L'égalité de nature entre les hommes est un principe que nous ne devons jamais perdre de vue. Dans la société, c'est un principe établi par la philosophie et par la religion ; quelque inégalité que semble mettre entre eux la différence des conditions, elle n'a été introduite que pour les faire mieux arriver, selon leur état présent, tous à leur fin commune, qui est d'être heureux autant que le comporte cette vie mortelle ; encore cette différence, qui parait bien mince à des yeux philosophiques, est-elle d'une courte durée ; il n'y a qu'un pas de la vie à la mort, et la mort met au même terme ce qui est de plus élevé et de plus brillant avec ce qui est de plus bas et de plus obscur parmi les hommes.

Il ne se trouve ainsi, dans les diverses conditions, guère plus d'inégalité que dans les divers personnages d'une même comédie : la fin de la pièce remet les comédiens au niveau de leur condition commune, sans que le court intervalle qu'a duré leur personnage ait persuadé ou pu persuader à aucun d'eux qu'il était réellement au-dessus ou au-dessous des autres. Rien n'est plus beau dans les grands que ce souvenir de leur égalité avec les autres hommes, par rapport à leur nature...."

PHILOSOPHE - Article et portrait du philosophe par Diderot et excellente définition de l'esprit qui anime les Encyclopédistes : pour l'auteur, il y a naturellement au fond de l'homme éclairé un élan spontané vers le bien qui peut se développer sous l'action du milieu social...

"La raison est à l'égard du philosophe ce que la grâce est à l'égard du chrétien. La grâce détermine le chrétien à agir; la raison détermine le philosophe ...

Le philosophe forme ses principes sur une infinité d'observations particulières. Le peuple adopte le principe sans penser aux observations qui l'ont produit: il croit que la maxime existe, pour ainsi dire, par elle-même; mais le philosophe prend la maxime dès sa source ; il en examine l'origine ; il en connaît la propre valeur, et n'en fait que l'usage qui lui convient. De cette connaissance que les principes ne naissent que des observations particulières, le philosophe en conçoit de l'estime pour la science des faits ; il aime à s'instruire des détails et de tout ce qui ne se devine point ; ainsi, il regarde comme une maxime très opposée au progrès des lumières de l'esprit que de se borner à la seule méditation et de croire que l'homme ne tire la vérité que de son propre fonds... La vérité n'est pas pour le philosophe une maîtresse qui corrompe son imagination, et qu'il croie trouver partout ; il se contente de la pouvoir démêler où il peut l'apercevoir. Il ne la confond point avec la vraisemblance ; il prend pour vrai ce qui est vrai, pour faux ce qui est faux, pour douteux ce qui est douteux, et pour vraisemblable ce qui n'est que vraisemblable. Il fait plus, et c'est ici une grande perfection du philosophe, c'est que lorsqu'il n'a point de motif pour juger, il sait demeurer indéterminé...

L'esprit philosophique est donc un esprit d'observation et de justesse, qui rapporte tout à ses véritables principes ; mais ce n'est pas l'esprit seul que le philosophe cultive, il porte plus loin son attention et ses soins. L'homme n'est point un monstre qui ne doive vivre que dans les abîmes de lamer ou au fond d'une forêt ; les seules nécessités de la vie lui rendent le commerce des autres nécessaire ; et dans quelque état où il puisse se trouver, ses besoins et le bien-être l'engagent à vivre en société. Ainsi, la raison exige de lui qu'il étudie, et qu'il travaille à acquérir les qualités sociables.

Notre philosophe ne se croit pas en exil dans ce monde, il ne croit point être en pays ennemi; il veut jouir en sage économe des biens que la nature lui offre ; il veut trouver du plaisir avec les autres; et pour en trouver il en faut faire : ainsi il cherche à convenir à ceux avec qui le hasard ou son choix le font vivre ; et il trouve en même temps ce qui lui convient : c'est un honnête homme qui veut plaire et se rendre utile.

La plupart des grands, à qui les dissipations ne laissent pas assez de temps pour méditer, sont féroces envers ceux qu'ils ne croient pas leurs égaux. Les philosophes ordinaires qui méditent trop, ou plutôt qui méditent mal, le sont envers tout le monde ; ils fuient les hommes, et les hommes les évitent : mais notre philosophe qui sait se partager entre la retraite et le commerce des hommes est plein d'humanité. C'est le Chrémès de Térence qui sent qu'il est un homme, et que la seule humanité intéresse à la mauvaise ou à la bonne fortune de son voisin. Homo sum, humani nil a me alienum puto.

Il serait inutile de remarquer ici combien le philosophe est jaloux de tout ce qui s'appelle honneur et probité. La société civile est, pour ainsi dire, une divinité pour lui sur la terre ; il l'encense, il l'honore par la probité, par une attention exacte à ses devoirs, et par un désir sincère de n'en être pas un membre inutile ou embarrassant. Les sentiments de probité entrent autant dans la constitution mécanique du philosophe que les lumières de l'esprit. Plus vous trouverez de raison dans un homme, plus vous trouverez en lui de probité. Au contraire, où règne le fanatisme et la superstition, règnent les passions et l'emportement.

Le tempérament du philosophe, c'est d'agir par esprit d'ordre ou par raison ; comme il aime extrêmement la société, il lui importe bien plus qu'au reste des hommes de disposer tous ses ressorts à ne produire que des effets conformes à l'idée d'honnête homme...

Cet amour de la société si essentiel au philosophe fait voir combien est véritable la remarque de l'empereur Antonin : "Que les peuples seront heureux quand les rois seront philosophes, ou quand les philosophes seront rois !"... Le vrai philosophe est donc un honnête homme qui agit en tout par raison, et qui joint à un esprit de réflexion et de justesse, les mœurs et les qualités sociables. Entez un souverain sur un philosophe d'une telle trempe, et vous aurez un parfait souverain."

CHRISTIANISME - Article rédigé par Diderot, au nom d'Encyclopédistes qui sont le plus souvent déistes et penchent pour certains vers l'athéisme. Diderot croit comme Rousseau à la bonté naturelle de l'être humain et justifie les passions comme étant les mouvements légitimes de l'âme. La moralité consiste à prendre conscience de notre nature pour fonder le bonheur individuel et social sur les besoins humains et sur la raison, bien loin de toute idée de vie future, de mortification et de pénitence.

"Le christianisme, je le sais, a eu ses guerres de religion, et les flammes en ont été souvent funestes aux sociétés : cela prouve qu'il n'y a rien de si bon dont la malignité humaine ne puisse abuser. Le fanatisme est une peste qui reproduit de temps en temps des germes capables d'infecter la terre ; mais c'est le vice des particuliers et non du christianisme, qui par sa nature est également éloigné des fureurs outrées du fanatisme et des craintes imbéciles de la superstition. La religion rend le païen superstitieux et le mahométan fanatique : leurs cultes les conduisent là naturellement (voyez Paganisme, voyez Mahométisme) ; mais lorsque le chrétien s'abandonne à l'un ou l'autre de ces deux excès, dès lors il agit contre ce que lui prescrit sa religion. En ne croyant rien que ce qui lui est proposé par l'autorité la plus respectable qui soit sur la terre, je veux dire l'Église catholique, il n'a point à craindre que la superstition vienne remplir son esprit de préjugés et d'erreurs. Elle est le partage des esprits faibles et imbéciles, et non de cette société d'hommes qui, perpétuée depuis Jésus-Christ jusqu'à nous, a transmis dans tous les âges la révélation dont elle est la fidèle dépositaire. En se conformant aux maximes d'une religion toute sainte et tout ennemie de la cruauté, d'une religion qui s'est accrue par le sang de ses martyrs, d'une religion enfin qui n'affecte sur les esprits et sur les cœurs d'autre triomphe que celui de la vérité qu'elle est bien éloignée de faire recevoir par des supplices, il ne sera ni fanatique ni enthousiaste, il ne portera point dans sa patrie le fer et la flamme, et il ne prendra point le couteau sur l'autel pour faire des victimes de ceux qui refuseront de penser comme lui.

Vous me direz peut-être que le meilleur remède contre le fanatisme et la superstition serait de s'en tenir à une religion qui, prescrivant au cœur une morale pure, ne commanderait point à l'esprit une créance aveugle des dogmes qu'il ne comprend pas; les voiles mystérieux qui les enveloppent ne sont propres, dites-vous, qu'à faire des fanatiques et des enthousiastes. Mais raisonner ainsi, c'est bien peu connaître la nature humaine : un culte révélé est nécessaire aux hommes, c'est le seul frein qui les puisse arrêter. La plupart des hommes que la seule raison guiderait, feraient des efforts impuissants pour se convaincre des dogmes dont la créance est absolument essentielle à la conservation des Etats...

La voie des raisonnements n'est pas faite pour le peuple. Qu'ont gagné les philosophes avec leurs discours pompeux, avec leur style sublime, avec leurs raisonnements si artificiellement arrangés? Tant qu'ils n'ont montré que l'homme dans leurs discours sans y faire intervenir la divinité, ils ont toujours trouvé l'esprit du peuple fermé à tous les enseignements. Ce n'est pas ainsi qu'en agissaient les législateurs, les fondateurs d'États, les instituteurs de religion : pour entraîner les esprits et les plier à leurs desseins politiques, ils mettaient entre eux et le peuple le dieu qui leur avait parlé ; ils avaient eu des visions nocturnes ou des avertissements divins ; le ton impérieux des oracles se faisait sentir dans les discours vifs et impétueux qu'ils prononçaient dans la chaleur de l'enthousiasme. C'est en revêtant cet extérieur imposant, c'est en tombant dans ces convulsions surprenantes, regardées par le peuple comme l'effet d'un pouvoir surnaturel, c'est en lui présentant l'appas d'un songe ridicule que l'imposteur de la Mecque osa tenter la foi des crédules humains, et qu'il éblouit les esprits qu'il avait su charmer, en excitant leur admiration et captivant leur confiance. Les esprits fascinés par le charme vainqueur de son éloquence ne virent plus dans ce hardi et sublime imposteur qu'un prophète qui agissait, parlait, punissait et pardonnait en Dieu. A Dieu ne plaise que je confonde les révélations dont se glorifie à si juste titre le christianisme avec celles que vantent avec ostentation les autres religions; je veux seulement insinuer par là qu'on ne réussit à échauffer les esprits qu'en faisant parler le dieu dont on se dit l'envoyé, soit qu'il ait véritablement parlé, comme dans le christianisme et le judaïsme, soit que l'imposture le fasse parler, comme dans le paganisme et le mahométisme. Or il ne parle point par la voix du philosophe déiste : une religion ne peut donc être utile qu'à titre de religion révélée. Voyez Déisme et Révélation." Le renvoi est discret, mais significatif...

Dans ces ces austères colonnes du Dictionnaire raisonné, émanent, de 1751 à 1764, sur une période de treize années, non seulement un appétit de savoir et, insensiblement, la nécessité de douter, mais plus encore, et sans doute plus nettement, une certaine interprétation d'une opinion publique qui se forme, qui formule, avec une précision inaccoutumée, les aspirations, jusque-là confuses et flottantes, de la multitude : l'Encyclopédie commence à paraître alors que transparaît un mécontentement général, qui s'exprime par exemple très librement, dans «les promenades et cafés publics» , mais qui ne s'incarne guère, jusqu'alors. «On se lâche contre le gouvernement», écrit d'Argenson, on ne s'en prend plus à la fatalité, mais à la société, sans encore en concevoir la moindre action en retour...

Jacques-André Naigeon (1735-1810), grand imitateur de Diderot et furur animateur de la partie philosophique de l’Encyclopédie méthodique de 1782, les abbés Yvon et Mallet (1765, Tome 9) traitent donc de la LIBERTE, "Il n’y a point de mots, comme le dit M. de Montesquieu, qui ait frappé les esprits de tant de manières différentes, que celui de liberté. ". L'exposition de la notion, opposée au fatalisme, consiste principalement en une charge à l'encontre de Spinoza, de Leibniz et de la liberté d'indifférence...

LIBERTÉ, s. f. (Morale.) La liberté réside dans le pouvoir qu’un être intelligent a de faire ce qu’il veut, conformément à sa propre détermination. On ne sauroit dire que dans un sens fort impropre, que cette faculté ait lieu dans les jugemens que nous portons sur les vérités, par rapport à celles qui sont évidentes ; elles entraînent notre consentement, & ne nous laissent aucune liberté. Tout ce qui dépend de nous, c’est d’y appliquer notre esprit ou de l’en éloigner. Mais dès que l’évidence diminue, la liberté rentre dans ses droits, qui varient & se reglent sur les degrés de clarté ou d’obscurité : les biens & les maux en sont les principaux objets. Elle ne s’étend pas pourtant sur les notions générales du bien & du mal. La nature nous a faits de maniere, que nous ne saurions nous porter que vers le bien, & qu’avoir horreur du mal envisagé en général ; mais dès qu’il s’agit du détail, notre liberté a un vaste champ, & peut nous déterminer de bien des côtés différens, suivant les circonstances & les motifs. On se sert d’un grand nombre de preuves, pour montrer que la liberté est une prérogative réelle de l’homme ; mais elles ne sont pas toutes également fortes. M. Turretin en rapporte douze : en voici la liste. 1°. Notre propre sentiment qui nous fournit la conviction de la liberté. 2°. Sans liberté, les hommes seroient de purs automates, qui suivroient l’impulsion des causes, comme une montre s’assujettit aux mouvemens dont l’horloger l’a rendue susceptible. 3°. Les idées de vertu & de vice, de louange & de blâme qui nous sont naturelles, ne signifieroient rien. 4°. Un bienfait ne seroit pas plus digne de reconnoissance que le feu qui nous échauffe. 5°. Tout devient nécessaire ou impossible. Ce qui n’est pas arrivé ne pourroit arriver. Ainsi tous les projets sont inutiles ; toutes les regles de la prudence sont fausses, puisque dans toutes choses la fin & les moyens sont également nécessairement déterminés. 6°. D’où viennent les remords de la conscience, & qu’ai-je à me reprocher si j’ai fait ce que je ne pouvois éviter de faire ? 7°. Qu’est-ce qu’un poëte, un historien, un conquérant, un sage législateur ? Ce sont des gens qui ne pouvoient agir autrement qu’ils ont fait. 8°. Pourquoi punir les criminels, & récompenser les gens de bien ? Les plus grands scélérats sont des victimes innocentes qu’on immole, s’il n’y a point de liberté. 9°. A qui attribuer la cause du péché, qu’à Dieu ? Que devient la Religion avec tous ses devoirs ? 10°. A qui Dieu donne-t-il des lois, fait-il des promesses & des menaces, prépare-t-il des peines & des récompenses ? à de purs machines incapables de choix ? 11°. S’il n’y a point de liberté, d’où en avons-nous l’idée ? Il est étrange que des causes nécessaires nous ayent conduit à douter de leur propre nécessité. 12°. Enfin les fatalistes ne sauroient se formaliser de quoi que ce soit qu’on leur dit, & de ce qu’on leur fait...."

Pour ne pas conclure, "De tout ce que nous avons dit sur la liberté, on en peut conclure que son essence consiste dans l’intelligence qui enveloppe une connoissance distincte de l’objet de la délibération. Dans la spontanéïté avec laquelle nous nous déterminons, & dans la contingence, c’est-à-dire dans l’exclusion de la nécessité logique ou métaphysique, l’intelligence est comme l’ame de la liberté, & le reste en est comme le corps & la base. La substance libre se détermine par elle-même, & cela suivant le motif du bien apperçu par l’entendement qui l’incline sans la nécessiter."

Parmi les différentes catégories de liberté sont alors évoquées en fin d'article, "Liberté naturelle" (Droit naturel), "Liberté civile" (Droit des nations), "Liberté de penser" (Morale), "Liberté politique" (Droit politique).

Après avoir indiqué avec prudence que Dieu a posé à notre raison comme une barrière insurmontable "un point où l’évidence cesse de luire pour nous ; & ce point est le terme de la raison ; mais là où elle finit, ici commence la foi, qui a droit d’exiger de l’esprit un parfait assentiment sur des choses qu’il ne comprend pas ; mais cette soumission de l’aveugle raison à la foi, n’ébranle pas pour cela ses fondemens, & ne renverse pas les limites de la connoissance", nos encyclopédistes évoquent les risques liés spécifiquement à deux types de liberté, la liberté de penser, longuement débattue et qu'il faut savoir brider, et la liberté politique, sans doute non acclimatable dans le royaume de France...

"Liberté de penser, (Morale.) Ces termes, liberté de penser, ont deux sens ; l’un général, l’autre borné. Dans le premier ils signifient cette généreuse force d’esprit qui lie notre persuasion uniquement à la vérité. Dans le second, ils expriment le seul effet qu’on peut attendre, selon les esprits forts, d’un examen libre & exact, je veux dire, l’inconviction. Autant que l’un est louable & mérite d’être applaudi, autant l’autre est blamable, & mérite d’être combattu. La véritable liberté de penser tient l’esprit en garde contre les préjugés & la précipitation. Guidée par cette sage Minerve, elle ne donne aux dogmes qu’on lui propose, qu’un degré d’adhésion proportionné à leur degré de certitude. Elle croit fermement ceux qui sont évidens ; elle range ceux qui ne le sont pas parmi les probabilités ; il en est sur lesquels elle tient sa croyance en équilibre ; mais si le merveilleux s’y joint, elle en devient moins crédule ; elle commence à douter, & se méfie des charmes de l’illusion. En un mot elle ne se rend au merveilleux qu’après s’être bien prémunie contre le penchant trop rapide qui nous y entraîne. Elle ramasse surtout toutes ses forces contre les préjugés que l’éducation de notre enfance nous fait prendre sur la religion, parce que ce sont ceux dont nous nous défaisons le plus difficilement ; il en reste toujours quelque trace, souvent même après nous en être éloignés ; lassés d’être livrés à nous-mêmes, un ascendant plus fort que nous, nous tourmente & nous y fait revenir. Nous changeons de mode, de langage ; il est mille choses sur lesquelles insensiblement nous nous accoutumons à penser autrement que dans l’enfance ; notre raison se porte volontiers à prendre ces nouvelles formes ; mais les idées qu’elle s’est faites sur la religion, sont d’une espèce respectable pour elle ; rarement ose-t-elle les examiner..."

La "liberté politique" est ici évoquée en regard d'un exemple précis et tant discuté en France, celui de l'Angleterre, mais on vient nous expliquer que tout excès de raison est à éviter...

"Liberté politique, (Droit politique.) la liberté politique d’un état est formée par des lois fondamentales qui y établissent la distribution de la puissance législative, de la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, & de la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil, de maniere que ces trois pouvoirs sont liés les uns par les autres..."

Il y a dans le monde une nation qui a pour objet direct de sa constitution la liberté politique ; & si les principes sur lesquels elle la fonde sont solides, il faut en reconnoître les avantages. C’est à ce sujet, que je me souviens d’avoir oui dire à un beau génie d’Angleterre, que Corneille avoit mieux peint la hauteur des sentimens qu’inspire la liberté politique, qu’aucun de leurs poëtes, dans ce discours que tient Viriate à Sertorius.

Affranchissons le Tage, & laissons faire au Tibre :

La liberté n’est rien quand tout le monde est libre.

Mais il est beau de l’être, & voir tout l’univers

Soupirer sous le joug, & gémir dans les fers.

Il est beau d’étaler cette prérogative

Aux yeux du Rhône esclave, & de Rome captive,

Et de voir envier aux peuples abattus,

Ce respect que le fort garde pour les vertus.

Sertorius, act. IV. sc. vj.

Je ne prétends point décider que les Anglois jouissent actuellement de la prérogative dont je parle ; il me suffit de dire avec M. de Montesquieu, qu’elle est établie par leurs lois ; & qu’après tout, cette liberté politique extrème ne doit point mortifier ceux qui n’en ont qu’une modérée, parce que l’excès même de la raison n’est pas toûjours desirable, & que les hommes en général s’accommodent presque toûjours mieux des milieux que des extrémités. (D. J.)..."

Briasson, David l’aîné, Le Breton, et Durand (1766, Tome 8) s'attellent donc à la notion d'intolérance...

"INTOLÉRANCE, s. f. (Morale.) Le mot intolérance s’entend communément de cette passion féroce qui porte à haïr & à persécuter ceux qui sont dans l’erreur. Mais pour ne pas confondre des choses fort diverses, il faut distinguer deux sortes d’intolérance, l’écclésiastique & la civile.

L’intolérance écclésiastique consiste à regarder comme fausse toute autre religion que celle que l’on professe, & à le démontrer sur les toîts, sans être arrêté par aucune terreur, par aucun respect humain, au hasard même de perdre la vie. Il ne s’agira point dans cet article de cet héroïsme qui a fait tant de martyrs dans tous les siecles de l’église.

L’intolérance civile consiste à rompre tout commerce & à poursuivre, par toutes sortes de moyens violens, ceux qui ont une façon de penser sur Dieu & sur son culte, autre que la nôtre.

Quelques lignes détachées de l’Écriture-sainte, des peres, des conciles, suffiront pour montrer que l’intolérant pris en ce dernier sens, est un méchant homme, un mauvais chrétien, un sujet dangereux, un mauvais politique, & un mauvais citoyen...."

Jean-Edme Romilly (1739-1779), prédicateur consensuel, se charge d'expliciter la "TOLERANCE" (1751, Tome 16), après s'être chargé de la "VERTU", l'indulgence à l'égard d'autrui est une évidence compte tenu de l’insuffisance de nos lumières & de la diversité de nos opinions...

TOLÉRANCE, (Ordre encyclop. Théolog. Morale, Politiq.) la tolérance est en général la vertu de tout être foible, destiné à vivre avec des êtres qui lui ressemblent. L’homme si grand par son intelligence, est en même tems si borné par ses erreurs & par ses passions, qu’on ne sauroit trop lui inspirer pour les autres, cette tolérance & ce support dont il a tant besoin pour lui-même, & sans lesquelles on ne verroit sur la terre que troubles & dissentions. C’est en effet, pour les avoir proscrites, ces douces & conciliantes vertus, que tant de siecles ont fait plus ou moins l’opprobre & le malheur des hommes ; & n’esperons pas que sans elles, nous rétablissions jamais parmi nous le repos & la prospérité."

Aussi, "J’entre en matiere par une réflexion très-simple, & cependant bien favorable à la tolérance, c’est que la raison humaine n’ayant pas une mesure précise & déterminée, ce qui est évident pour l’un est souvent obscur pour l’autre ; l’évidence n’étant, comme on sait, qu’une qualité relative, qui peut venir ou du jour sous lequel nous voyons les objets, ou du rapport qu’il y a entre eux & nos organes, ou de telle autre cause ; en sorte que tel degré de lumiere suffisant pour convaincre l’un, est insuffisant pour un autre dont l’esprit est moins vif, ou différemment affecté, d’où il suit que nul n’a droit de donner sa raison pour regle, ni de prétendre asservir personne à ses opinions. Autant vaudroit en effet exiger que je regarde avec vos yeux, que de vouloir que je croie sur votre jugement. Il est donc clair que nous avons tous notre maniere de voir & de sentir, qui ne dépend que bien peu de nous. ..."

"..Il est donc vrai que la violence est bien plus propre à confirmer dans leur religion, qu’à en détacher ceux qu’on persécute, & à réveiller, comme on prétend, leur conscience endormie..." Le changement de religion par la force est donc évoquée, mais c'est à Montesquieu que l'on fait appel pour apaiser tout débat, on ne change pas l'existant...

"A ces principes, on nous opposera les inconvéniens qui résultent de la multiplicité des religions, & les avantages de l’uniformité de croyance dans un état. Nous répondrons d’abord avec l’auteur de l’Esprit des Lois, « que ces idées d’uniformité frappent infailliblement les hommes vulgaires, parce qu’ils y trouvent un genre de perfection qu’il est impossible de n’y pas découvrir, les mêmes poids dans la police, les mêmes mesures dans le commerce, les mêmes lois dans l’état, la même religion dans toutes ses parties ; mais cela est-il toujours à propos, & sans exception ? le mal de changer est-il toujours moins grand que le mal de souffrir ? & la grandeur du génie ne consisteroit-elle pas mieux à savoir dans quels cas il faut de l’uniformité, & dans quels cas il faut des différences ».

En effet, pourquoi prétendre à une perfection incompatible avec notre nature ? la diversité des sentimens subsistera toujours parmi les hommes ; l’histoire de l’esprit humain en est une preuve continuelle ; & le projet le plus chimérique seroit celui de ramener les hommes à l’uniformité d’opinions.

Cependant, dites-vous, l’intérêt politique exige qu’on établisse cette uniformité ; qu’on proscrive avec soin tout sentiment contraire aux sentimens reçus dans l’état, c’est à-dire, qu’il faut borner l’homme à n’être plus qu’un automate, à l’instruire des opinions établies dans le lieu de sa naissance, sans jamais oser les examiner, ni les approfondir, à respecter servilement les préjugés les plus barbares, tels que ceux que nous combattons.

Mais que de maux, que de divisions n’entraîne pas dans un état la multiplicité de la religion ? L’objection se tourne en preuve contre vous, puisque l’intolérance est elle-même la source de ces malheurs ; car si les partis différens s’accordoient un mutuel support, & ne cherchoient à se combattre que par l’exemple, la régularité des mœurs, l’amour des lois & de la patrie ; si c’étoit-là l’unique preuve que chaque secte fît valoir en faveur de sa croyance, l’harmonie & la paix régneroient bien-tôt dans l’état, malgré la variété d’opinions, comme les dissonnances dans la musique ne nuisent point à l’accord total...."

Nous sommes à plus de trente ans de la Révocation de l'Edit de Nantes (1685), que rien ne laisse supposer ....

Alexandre Deleyre (1726-1797), outre ses ouvrages sur les philosophes, a contribué plusieurs articles de l’Encyclopédie dont «Épingle» et «Fanatisme» (1751, tome 6), article que Voltaire reprendra dans son Dictionnaire philosophique ...

"FANATISME, s. m. (Philosophie.) c’est un zele aveugle & passionné, qui naît des opinions superstitieuses, & fait commettre des actions ridicules, injustes, & cruelles ; non-seulement sans honte & sans remords, mais encore avec une sorte de joie & de consolation. Le fanatisme n’est donc que la superstition mise en action. Voyez Superstition.

Imaginez une immense rotonde, un panthéon à mille autels ; & placé au milieu du dôme, figurez-vous un dévot de chaque secte éteinte ou subsistante, aux piés de la divinité qu’il honore à sa façon, sous toutes les formes bisarres que l’imagination a pû créer. A droite, c’est un contemplatif étendu sur une natte, qui attend, le nombril en l’air, que la lumiere céleste vienne investir son ame ; à gauche, c’est un énergumene prosterné qui frappe du front contre la terre, pour en faire sortir l’abondance : là, c’est un saltinbanque qui danse sur la tombe de celui qu’il invoque ; ici c’est un pénitent immobile & muet, comme la statue devant laquelle il s’humilie : l’un étale ce que la pudeur cache, parce que Dieu ne rougit pas de sa ressemblance ; l’autre voile jusqu’à son visage, comme si l’ouvrier avoit horreur de son ouvrage : un autre tourne le dos au midi, parce que c’est-là le vent du démon ; un autre tend les bras vers l’orient, où Dieu montre sa face rayonnante : de jeunes filles en pleurs meurtrissent leur chair encore innocente, pour appaiser le démon de la concupiscence par des moyens capables de l’irriter ; d’autres dans une posture toute opposée, sollicitent les approches de la divinité : un jeune homme, pour amortir l’instrument de la virilité, y attache des anneaux de fer d’un poids proportionné à ses forces ; un autre arrête la tentation dès sa source, par une amputation tout-à-fait inhumaine, & suspend à l’autel les dépouilles de son sacrifice.

Voyez les tous sortir du temple, & pleins du dieu qui les agite, répandre la frayeur & l’illusion sur la face de la terre. Ils se partagent le monde, & bientôt le feu s’allume aux quatre extrémités ; les peuples écoutent, & les rois tremblent. Cet empire que l’enthousiasme d’un seul exerce sur la multitude qui le voit ou l’entend, la chaleur que les esprits rassemblés se communiquent ; tous ces mouvemens tumultueux augmentés par le trouble de chaque particulier, rendent en peu de tems le vertige général.

Poussez-les dans le desert, la solitude entretiendra le zele : ils descendront des montagnes plus redoutables qu’auparavant ; & la crainte, ce premier sentiment de l’homme, préparera la soûmission des auditeurs. Plus ils diront de choses effrayantes, plus on les croira ; l’exemple ajoûtant sa force à l’impression de leurs discours, opérera la persuasion : des bacchantes & des corybantes feront des millions d’insensés : c’est assez d’un seul peuple enchanté à la suite de quelques imposteurs, la séduction multipliera les prodiges ; & voilà tout le monde à jamais égaré. L’esprit humain une fois sorti des routes lumineuses de la nature, n’y rentre plus ; il erre autour de la vérité, sans en rencontrer autre chose que des lueurs, qui se mêlant aux fausses clartés dont la superstition l’environne, achevent de l’enfoncer dans les ténebres.

La peur des êtres invisibles ayant troublé l’imagination, il se forme un mélange corrompu des faits de la nature avec les dogmes de la religion, qui mettant l’homme dans une contradiction éternelle avec lui-même, en sont un monstre assorti de toutes les horreurs dont l’espece est capable : je dis la peur, car l’amour de la divinité n’a jamais inspiré des choses inhumaines. Le fanatisme a donc pris naissance dans les bois, au milieu des ombres de la nuit ; & les terreurs paniques ont élevé les premiers temples du Paganisme...."

Les guerres et les conquêtes sont parmi les premiers sujets contre les Encyclopédistes ne cesseront de protester, position que défend Étienne Noël D'Amilaville (1723-1768), sans doute l'auteur véritable de deux pamphlets attaquant violemment le christianisme, l'Honnêteté théologique (1767), qui passa un moment pour être de Voltaire, et le Christianisme dévoilé, publié en 1766 sous le nom de Boulanger et qui fut attribué à d'Holbach. Dans le cadre de l'Encyclopédie, il écrit quatre articles, «Population» ("L'esprit des grandes monarchies est contraire à la grande population. C'est dans les gouvernements doux et bornés, où les droits de l'humanité seront respectés, que les hommes seront nombreux"), «Mouture», «Vingtième, imposition», et «Paix» (1795, tome 11)...

"La guerre est un fruit de la dépravation des hommes; c'est une maladie convulsive et violente du corps politique; il n'est en santé, c'est-à-dire dans son état naturel que lorsqu'il jouit de la paix; c'est elle qui donne de la vigueur aux empires; elle maintient l'ordre parmi les citoyens; elle laisse aux lois la force qui leur est nécessaire; elle favorise la population, l'agriculture et le commerce; en un mot elle procure aux peuples le bonheur qui est le but de toute société. La guerre au contraire dépeuple les États; elle y fait régner le désordre; les lois sont forcées de se taire à la vue de la licence qu'elle introduit; elle rend incertaines la liberté et la propriété des citoyens; elle trouble et fait négliger le commerce; les terres deviennent incultes et abandonnées. Jamais les triomphes les plus éclatants ne peuvent dédommager une nation de la perte d'une multitude de ses membres que la guerre sacrifie; ses victoires même lui font des plaies profondes que la paix seule peut guérir.

Si la raison gouvernait les hommes, si elle avait sur les chefs des nations l'empire qui lui est dû, on ne les verrait point se livrer inconsidérément aux fureurs de la guerre, ils ne marqueraient point cet acharnement qui caractérise les bêtes féroces. Attentifs à conserver une tranquillité de qui dépend leur bonheur, ils ne saisiraient point toutes les occasions de troubler celle des autres; satisfaits des biens que la nature a distribués à tous ses enfants, ils ne regarderaient point avec envie ceux qu'elle a accordés à d'autres peuples; les souverains sentiraient que des conquêtes payées du sang de leurs sujets, ne valent jamais le prix qu'elles ont coûté.

Mais par une fatalité déplorable, les nations vivent entre elles dans une défiance réciproque; perpétuellement occupées à repousser les entreprises injustes des autres, ou à en former elles-mêmes, les prétextes les plus frivoles leur mettent les armes à la main, et l'on croirait qu'elles ont une volonté permanente de se priver des avantages que la Providence ou l'industrie leur ont procurés. Les passions aveugles des princes les portent à étendre les bornes de leurs États; peu occupés du bien de leurs sujets, ils ne cherchent qu'à grossir le nombre des hommes qu'ils rendent malheureux.

Ces passions allumées ou entretenues par des ministres ambitieux, ou par des guerriers dont la profession est incompatible avec le repos, ont eu dans tous les âges les effets les plus funestes pour l'humanité. L'histoire ne nous fournit que des exemples de paix violées, de guerres injustes et cruelles, de champs dévastés, de villes réduites en cendres. L'épuisement seul semble forcer les princes à la paix; ils s'aperçoivent toujours trop tard que le sang du citoyen s'est mêlé à celui de l'ennemi; ce carnage inutile n'a servi qu'à cimenter l'édifice chimérique de la gloire du conquérant, et de ses guerriers turbulents; le bonheur de ses peuples est la première victime qui est immolée à son caprice ou aux vues intéressées de ses courtisans...."

La religion? Jaucourt se charge de l'article RELIGION (1751, Tome 14) et distingue...

"La religion naturelle est le culte que la raison, laissée à elle-même, & à ses propres lumieres, apprend qu’il faut rendre à l’Etre suprême, auteur & conservateur de tous les êtres qui composent le monde sensible, comme de l’aimer, de l’adorer, de ne point abuser de ses créatures, &c. On l’appelle aussi morale ou éthique, parce qu’elle concerne immédiatement les mœurs & les devoirs des hommes les uns envers les autres, & envers eux-mêmes considérés comme créatures de l’Etre suprême. Voyez Raison, Déïste, Morale, Éthique. Voyez l’article qui suit Religion naturelle..."

"La religion revélée est celle qui nous instruit de nos devoirs envers Dieu, envers les autres hommes, & envers nous-mêmes, par quelques moyens surnaturels, comme par une déclaration expresse de Dieu même, qui s’explique par la bouche de ses envoyés & de ses prophetes, pour découvrir aux hommes des choses qu’ils n’auroient jamais connu, ni pu connoître par les lumieres naturelles. Voyez Révélation. C’est cette derniere qu’on nomme par distinction religion. Voyez l’article Christianisme...."

"Les principales religions qui ont régné, ou regnent encore dans le monde, sont le Judaïsme, le Christianisme, le Paganisme & le Mahométisme. Voyez tous ces mots sous leurs titres particuliers...."

D'Holbach écrit deux articles, "Prêtres" (1751, Tome 13) et "Représentant" (1751, Tome 14), deux articles particulièrement audacieux et souvent cités..

"PRÊTRES, s. m. pl. (Religion & Politique.) on désigne sous ce nom tous ceux qui remplissent les fonctions des cultes religieux établis chez les différens peuples de la terre.

Le culte extérieur suppose des cérémonies, dont le but est de frapper les sens des hommes, & de leur imprimer de la vénération pour la divinité à qui ils rendent leurs hommages. Voyez Culte. La superstition ayant multiplié les cérémonies des différens cultes, les personnes destinées à les remplir ne tarderent point à former un ordre séparé, qui fut uniquement destiné au service des autels ; on crut que ceux qui étoient chargés de soins si importans se devoient tout entiers à la divinité ; dès-lors ils partagerent avec elle le respect des humains ; les occupations du vulgaire parurent au-dessous d’eux, & les peuples se crurent obligés de pourvoir à la subsistance de ceux qui étoient revêtus du plus saint & du plus important des ministeres ; ces derniers renfermés dans l’enceinte de leurs temples, se communiquerent peu ; cela dut augmenter encore le respect qu’on avoit pour ces hommes isolés ; on s’accoûtuma à les regarder comme des favoris des dieux, comme les dépositaires & les interpretes de leurs volontés, comme des médiateurs entre eux & les mortels.

Il est doux de dominer sur ses semblables ; les prêtres surent mettre à profit la haute opinion qu’ils avoient fait naître dans l’esprit de leurs concitoyens ; ils prétendirent que les dieux se manifestoient à eux ; ils annoncerent leurs decrets ; ils enseignerent des dogmes ; ils prescrivirent ce qu’il falloit croire & ce qu’il falloit rejetter ; ils fixerent ce qui plaisoit ou déplaisoit à la divinité ; ils rendirent des oracles ; ils prédirent l’avenir à l’homme inquiet & curieux, ils le firent trembler par la crainte des châtimens dont les dieux irrités menaçoient les téméraires qui oseroient douter de leur mission, ou discuter leur doctrine.

Pour établir plus surement leur empire, ils peignirent les dieux comme cruels, vindicatifs, implacables ; ils introduisirent des cérémonies, des initiations, des mysteres, dont l’atrocité pût nourrir dans les hommes cette sombre mélancolie, si favorable à l’empire du fanatisme ; alors le sang humain coula à grands flots sur les autels ; les peuples subjugués par la crainte, & enivrés de superstition, ne crurent jamais payer trop cherement la bienveillance céleste : les meres livrerent d’un œil sec leurs tendres enfans aux flammes dévorantes ; des milliers de victimes humaines tomberent sous le couteau des sacrificateurs ; on se soumit à une multitude de pratiques frivoles & révoltantes, mais utiles pour les prêtres, & les superstitions les plus absurdes acheverent d’étendre & d’affermir leur puissance.

Exempts de soins & assurés de leur empire, ces prêtres, dans la vûe de charmer les ennuis de leur solitude, étudierent les secrets de la nature, mysteres inconnus au commun des hommes ; de-là les connoissances si vantées des prêtres égyptiens. On remarque en général que chez presque tous les peuples sauvages & ignorans, la Médecine & le sacerdoce ont été exercés par les mêmes hommes. L’utilité dont les prêtres étoient au peuple ne put manquer d’affermir leur pouvoir. Quelques-uns d’entre eux allerent plus loin encore ; l’étude de la physique leur fournit des moyens de frapper les yeux par des œuvres éclatantes ; on les regarda comme surnaturelles, parce qu’on en ignoroit les causes ; de-là cette foule de prodiges, de prestiges, de miracles ; les humains étonnés crurent que leurs sacrificateurs commandoient aux élémens, disposoient à leur gré des vengeances & des faveurs du ciel, & devoient partager avec les dieux la vénération & la crainte des mortels.

Il étoit difficile à des hommes si révérés de se tenir long-tems dans les bornes de la subordination nécessaire au bon ordre de la société : le sacerdoce enorgueilli de son pouvoir, disputa souvent les droits de la royauté ; les souverains soumis eux-mêmes, ainsi que leurs sujets, aux lois de la religion, ne furent point assez forts pour reclamer contre les usurpations & la tyrannie de ses ministres ; le fanatisme & la superstition tinrent le couteau suspendu sur la tête des monarques ; leur trône s’ébranla aussi-tôt qu’ils voulurent réprimer ou punir des hommes sacrés, dont les intérêts étoient confondus avec ceux de la divinité ; leur résister fut une révolte contre le ciel ; toucher à leurs droits fut un sacrilege ; vouloir borner leur pouvoir, ce fut saper les fondemens de la religion.

Tels ont été les degrés par lesquels les prêtres du paganisme ont élevé leur puissance. Chez les Egyptiens les rois étoient soumis aux censures du sacerdoce ; ceux des monarques qui avoient déplu aux dieux recevoient de leurs ministres l’ordre de se tuer, & telle étoit la force de la superstition, que le souverain n’osoit désobéir à cet ordre. Les druides chez les Gaulois exerçoient sur les peuples l’empire le plus absolu ; non contens d’être les ministres de leur culte, ils étoient les arbitres des différends qui survenoient entre eux. Les Mexicains gémissoient en silence des cruautés que leurs prêtres barbares leur faisoient exercer à l’ombre du nom des dieux ; les rois ne pouvoient refuser d’entreprendre les guerres les plus injustes lorsque le pontife leur annonçoit les volontés du ciel ; le dieu a faim, disoit-il ; aussi-tôt les empereurs s’armoient contre leurs voisins, & chacun s’empressoit de faire des captifs pour les immoler à l’idole, ou plutôt à la superstition atroce & tyrannique de ses ministres.

Les peuples eussent été trop heureux, si les prêtres de l’imposture eussent seuls abusé du pouvoir que leur ministere leur donnoit sur les hommes ; malgré la soumission & la douceur, si recommandée par l’Evangile, dans des siecles de ténebres, on a vû des prêtres du Dieu de paix arborer l’étendart de la révolte ; armer les mains des sujets contre leurs souverains ; ordonner insolemment aux rois de descendre du trône ; s’arroger le droit de rompre les liens sacrés qui unissent les peuples à leurs maîtres ; traiter de tyrans les princes qui s’opposoient à leurs entreprises audacieuses ; prétendre pour eux-mêmes une indépendance chimérique des lois, faites pour obliger également tous les citoyens. Ces vaines prétentions ont été cimentées quelquefois par des flots de sang : elles se sont établies en raison de l’ignorance des peuples, de la foiblesse des souverains, & de l’adresse des prêtres ; ces derniers sont souvent parvenus à se maintenir dans leurs droits usurpés ; dans les pays où l’affreuse inquisition est établie, elle fournit des exemples fréquens de sacrifices humains, qui ne le cedent en rien à la barbarie de ceux des prêtres mexicains. Il n’en est point ainsi des contrées éclairées par les lumieres de la raison & de la philosophie, le prêtre n’y oublie jamais qu’il est homme, sujet, & citoyen. Voyez Théocratie..."

REPRESENTANT

"Pour maintenir le concert qui doit toujours subsister entre les souverains et leurs peuples, pour mettre les uns et les autres à couvert des attentats des mauvais citoyens, rien ne serait plus avantageux qu'une constitution qui permettrait à chaque ordre de citoyens de se faire représenter; de parler dans les assemblées qui ont le bien général pour objet. Ces assemblées, pour être utiles et justes, devraient être composées de ceux que leurs possessions rendent citoyens, et que leur état et leurs lumières mettent à portée de connaître les intérêts de la nation et les besoins des peuples; en un mot c'est la propriété qui fait le citoyen, tout homme qui possède dans l'état, est intéressé au bien de l'état, et quel que soit le rang que des conventions particulières lui assignent, c'est toujours comme propriétaire, c'est en raison de ses possessions qu'il doit parler, ou qu'il acquiert le droit de se faire représenter.[...]

Nul ordre de citoyens ne doit jouir pour toujours du droit de représenter la nation, il faut que de nouvelles élections rappellent aux représentants que c'est d'elle qu'ils tiennent leur pouvoir. Un corps dont les membres jouiraient sans interruption du droit de représenter l'état, en deviendrait bientôt le maître ou le tyran."

Le chevalier Louis de Jaucourt (1704-1779), issu d’une famille protestante de la noblesse bourguignonne, auteur d’une Histoire de la vie et des œuvres de Leibniz (1734), fut le plus prolifique collaborateur de Diderot qui lui a confié des articles de philosophie, de droit, de politique, de sciences, soit environ 17 000 articles sur les 60 660 que contiennent les dix-sept volumes de l'Encyclopédie, et notamment ESCLAVAGE (« Tout nous crie qu’on ne peut ôter à l’homme cette dignité naturelle qui est la liberté : l’esclavage n’est pas seulement un état humiliant pour celui qui le subit, mais aussi pour l’humanité même qui est dégradée »), INQUISITION (« Jamais la nature humaine n’est si avilie que quand l’ignorance est armée du pouvoir ; mais ces tristes effets de l’inquisition sont peu de choses en comparaison de ses sacrifices publics qu’on nomme auto-da-fés, et des horreurs qui les précèdent… »), JESUITES (« secte d’impies, de fanatiques, de corrupteurs, de régicides, il n’y a sortes de doctrines perverses qu’elle n’ait enseignées…), SUPERSTITION (« cette espèce d’enchantement ou de pouvoir magique, contraire à la raison…Mise en action, elle constitue proprement le fanatisme »), PREDESTINATION, REFORMATION, HUGUENOT, DRAGONNADE, QUAKER,..

Lorsque les adversaires des Lumières réussirent temporairement à en faire interdire la publication en 1757, alors qu’elle en était au septième volume, et que certains collaborateurs renonçaient, Jaucourt continua son travail de rédaction. Lorsque les livraisons purent reprendre, après huit ans d’interdiction, il avait accumulé assez de matière pour que les dix derniers volumes puissent paraître la même année, en 1765...

Le "peuple", mais que reste-t-il du "peuple" (1751, Tome 12)?

PEUPLE, le, s. m. (Gouvern. politiq.) nom collectif difficile à définir, parce qu’on s’en forme des idées différentes dans les divers lieux, dans les divers tems, & selon la nature des gouvernemens.

Les Grecs & les Romains qui se connoissoient en hommes, faisoient un grand cas du peuple. Chez eux, le peuple donnoit sa voix dans les élections des premiers magistrats, des généraux, & les decrets des proscriptions ou des triomphes, dans les réglemens des impôts, dans les décisions de la paix ou de la guerre, en un mot, dans toutes les affaires qui concernoient les grands intérêts de la patrie. Ce même peuple entroit à milliers dans les vastes théâtres de Rome & d’Athènes, dont les nôtres ne sont que des images maigres, & on le croyoit capable d’applaudir ou de siffler Sophocle, Eurypide, Plaute & Térence. Si nous jettons les yeux sur quelques gouvernemens modernes, nous verrons qu’en Angleterre le peuple élit ses représentans dans la chambre des communes, & que la Suede compte l’ordre des paysans dans les assemblées nationales.

Autrefois en France, le peuple étoit regardé comme la partie la plus utile, la plus précieuse, & par conséquent la plus respectable de la nation. Alors on croyoit que le peuple pouvoit occuper une place dans les états-généraux ; & les parlemens du royaume ne faisoient qu’une raison de celle du peuple & de la leur. Les idées ont changé, & même la classe des hommes faits pour composer le peuple, se retrécit tous les jours davantage. Autrefois le peuple étoit l’état général de la nation, simplement opposé à celui des grands & des nobles. Il renfermoit les Laboureurs, les ouvriers, les artisans, les Négocians, les Financiers, les gens de Lettres, & les gens de Lois. Mais un homme de beaucoup d’esprit, qui a publié il y a près de vingt ans une dissertation sur la nature du peuple, pense que ce corps de la nation, se borne actuellement aux ouvriers & aux Laboureurs. Rapportons ses propres réflexions sur cette matiere, d’autant mieux qu’elles sont pleines d’images & de tableaux qui servent à prouver son système.

Les gens de Lois, dit-il, se sont tirés de la classe du peuple, en s’ennoblissant sans le secours de l’épée : les gens de Lettres, à l’exemple d’Horace, ont regardé le peuple comme profane. Il ne seroit pas honnête d’appeller peuple ceux qui cultivent les beaux Arts, ni même de laisser dans la classe du peuple cette espece d’artisans, disons mieux, d’artiste maniérés qui travaillent le luxe ; des mains qui peignent divinement une voiture, qui montent un diamant au parfait, qui ajustent une mode supérieurement, de telles mains ne ressemblent point aux mains du peuple. Gardons-nous aussi de mêler les Négocians avec le peuple, depuis qu’on peut acquérir la noblesse par le Commerce, les Financiers ont pris un vol si élevé, qu’ils se trouvent côte à côte des grands du royaume. Ils sont faufilés, confondus avec eux ; alliés avec les nobles, qu’ils pensionnent, qu’ils soutiennent, & qu’ils tirent de la misere : mais pour qu’on puisse encore mieux juger combien il seroit absurde de les confondre avec le peuple, il suffira de considérer un moment la vie des hommes de cette volée & celle du peuple.

Les Financiers sont logés sous de riches plafonds ; ils appellent l’or & la soie pour filer leurs vêtemens ; ils respirent les parfums, cherchent l’appétit dans l’art de leurs cuisiniers ; & quand le repos succede à leur oisiveté, ils s’endorment nonchalament sur le duvet. Rien n’échappe à ces hommes riches & curieux ; ni les fleurs d’Italie, ni les perroquets du Bresil, ni les toiles peintes de Masulipatan, ni les magots de la Chine, ni les porcelaines de Saxe, de Sève & du Japon. Voyez leurs palais à la ville & à la campagne, leurs habits de goût, leurs meubles élégans, leurs équipages lestes, tout cela sent-il le peuple ? Cet homme qui a su brusquer la fortune par la porte de la finance, mange noblement en un repas la nourriture de cent familles du peuple, varie sans cesse ses plaisirs, réforme un vernis, perfectionne un lustre par le secours des gens du métier, arrange une fête, & donne de nouveaux noms à ses voitures. Son fils se livre aujourd’hui à un cocher fougueux pour effrayer les passans ; demain il est cocher lui-même pour les faire rire.

Il ne reste donc dans la masse du peuple que les ouvriers & les Laboureurs. Je contemple avec intérêt leur façon d’exister ; je trouve que cet ouvrier habite ou sous le chaume, ou dans quelque réduit que nos villes lui abandonnent, parce qu’on a besoin de sa force. Il se leve avec le soleil, &, sans regarder la fortune qui rit au-dessus de lui, il prend son habit de toutes les saisons, il fouille nos mines & nos carrieres, il desseche nos marais, il nettoie nos rues, il bâtit nos maisons, il fabrique nos meubles ; la faim arrive, tout lui est bon ; le jour finit, il se couche durement dans les bras de la fatigue.

Le laboureur, autre homme du peuple, est avant l’aurore tout occupé à ensemencer nos terres, à cultiver nos champs, à arroser nos jardins. Il souffre le chaud, le froid, la hauteur des grands, l’insolence des riches, le brigandage des traitans, le pillage des commis, le ravage même des bêtes fauves, qu’il n’ose écarter de ses moissons par respect pour les plaisirs des puissans. Il est sobre, juste, fidele, religieux, sans considérer ce qui lui en reviendra. Colas épouse Colette, parce qu’il l’aime ; Colette donne son lait à ses enfans, sans connoître le prix de la fraîcheur & du repos. Ils grandissent ces enfans, & Lucas ouvrant la terre devant eux, leur apprend à la cultiver. Il meurt, & leur laisse son champ à partager également ; si Lucas n’étoit pas un homme du peuple, il le laisseroit tout entier à l’aîné. Tel est le portrait des hommes qui composent ce que nous appellons peuple, & qui forment toujours la partie la plus nombreuse & la plus nécessaire de la nation.

Qui croiroit qu’on a osé avancer de nos jours cette maxime d’une politique infâme, que de tels hommes ne doivent point être à leur aise, si l’on veut qu’ils soient industrieux & obéissans : si ces prétendus politiques, ces beaux génies pleins d’humanité, voyageoient un peu, ils verroient que l’industrie n’est nulle part si active que dans les pays où le petit peuple est à son aise, & que nulle part chaque genre d’ouvrage ne reçoit plus de perfection. Ce n’est pas que des hommes engourdis sous le poids d’une misere habituelle ne pussent s’éloigner quelque tems du travail, si toutes les impositions cessoient sur le champ ; mais outre la différence sensible entre le changement du peuple & l’excès de cette supposition, ce ne seroit point à l’aisance qu’il faudroit attribuer ce moment de paresse, ce seroit à la surcharge qui l’auroit précédée. Encore ces mêmes hommes, revenus de l’emportement d’une joie inespérée, sentiroient-ils bientôt la nécessité de travailler pour subsister ; & le desir naturel d’une meilleure subsistance les rendroit fort actifs. Au contraire, on n’a jamais vû & on ne verra jamais des hommes employer toute leur force & toute leur industrie, s’ils sont accoutumés à voir les taxes engloutir le produit des nouveaux efforts qu’ils pourroient faire, & ils se borneroient au soutien d’une vie toujours abandonnée sans aucune espece de regret.

A l’égard de l’obéissance, c’est une injustice de calomnier ainsi une multitude infinie d’innocens ; car les rois n’ont point de sujets plus fideles, &, si j’ose le dire, de meilleurs amis. Il y a plus d’amour public dans cet ordre peut-être, que dans tous les autres ; non point parce qu’il est pauvre, mais parce qu’il sait très-bien, malgré son ignorance, que l’autorité & la protection du prince sont l’unique gage de sa sûreté & de son bien-être ; enfin, parce qu’avec le respect naturel des petits pour les grands, avec cet attachement particulier à notre nation pour la personne de ses rois, ils n’ont point d’autres biens à espérer. Dans aucune histoire, on ne rencontre un seul trait qui prouve que l’aisance du peuple par le travail, a nui à son obéissance.

Concluons qu’Henri IV. avoit raison de desirer que son peuple fût dans l’aisance, & d’assurer qu’il travailleroit à procurer à tout laboureur les moyens d’avoir l’oie grasse dans son pot. Faites passer beaucoup d’argent dans les mains du peuple, il en reflue nécessairement dans le trésor public une quantité proportionnée que personne ne regrettera : mais lui arracher de force l’argent que son labeur & son industrie lui ont procuré, c’est priver l’état de son embonpoint & de ses ressources. (D. J.)

ÉGALITÉ NATURELLE (Droit Nat.) est celle qui est entre les hommes par la constitution de leur nature seulement. Cette égalité est le principe et le fondement de la liberté [...].

Puisque la nature humaine se trouve la même dans tous les hommes, il est clair que, selon le droit naturel, chacun doit estimer et traiter les autres comme autant d'êtres qui lui sont naturellement égaux, c'est-à-dire, qui sont hommes aussi bien que lui. [...]

1. Il résulte de ce principe, que tous les hommes sont naturellement libres, et que la raison n'a pu les rendre dépendants que pour leur bonheur.

2. Que, malgré toutes les inégalités produites dans le gouvernement politique par la différence des conditions, par la noblesse, la puissance, les richesses, etc., ceux qui sont les plus élevés au-dessus des autres, doivent traiter leurs inférieurs comme leur étant naturellement égaux, en évitant tout outrage, en n'exigeant rien au-delà de ce qu'on leur doit et en exigeant avec humanité ce qui leur est dû le plus incontestablement.

3. Que quiconque n'a pas acquis un droit particulier, en vertu duquel il puisse exiger quelque préférence, ne doit rien prétendre plus que les autres, mais au contraire les laisser jouir également des mêmes droits qu'il s'arroge à lui-même.

4. Qu'une chose qui est de droit commun, doit être ou commune en jouissance, ou possédée alternativement, ou divisée par égales portions entre ceux qui ont le même droit, ou par compensation équitable et réglée.[...]

Cependant qu'on ne me fasse pas le tort de supposer que, par un esprit de fanatisme, j'approuvasse dans un État cette chimère de l'égalité absolue, que peut à peine enfanter une république idéale; je ne parle ici que de l'égalité naturelle des hommes; je connais trop la nécessité des conditions différentes, des grades, des honneurs, des distinctions, des prérogatives, des subordinations qui doivent régner dans tous les gouvernements. [...] Dans l'état de nature, les hommes naissent bien dans l'égalité, mais ils n'y sauraient rester; la société la leur fait perdre, et ils ne redeviennent égaux que par les lois. [...]" (1751, tome 5)

"CRIME, FAUTE, PÉCHÉ, DÉLIT, FORFAIT, (Synon.) Faute est le mot générique, avec cette restriction cependant qu’il signifie moins que les autres, quand on ne lui joint point d’épithete aggravante, Péché est une faute contre la loi divine. Delit est une faute contre la loi humaine. Crime est une faute énorme. Forfait ajoûte encore à l’idée de crime, soit par la qualité, soit par la quantité : nous disons par la quantité, car forfait se prend plus souvent au pluriel qu’au singulier ; & il est rare d’appliquer ce mot à quelqu’un qui n’a commis qu’un crime. ..."