- INTRO

- Lectures XVIIe-XVIIIe

- Lectures XIXe-XXe

- 1820-1840

- 1840-1860

- 1860-1880

- 1880-1900

- 1900-1910

- 1910-1920

- 1920-1930

- 1920s

- Breton

- Tanguy - Ernst

- Eluard

- Jacob - Cocteau

- Gramsci

- Lukacs

- Hesse

- Woolf

- Valéry

- Alain

- Mansfield

- Lawrence

- Bachelard

- Zweig

- Larbaud - Morand

- Döblin

- Musil

- Mann

- Colette

- Mauriac

- MartinDuGard

- Spengler

- Joyce

- Pabst

- S.Lewis

- Dreiser

- Pound

- Heisenberg

- TS Eliot

- Supervielle - Reverdy

- Sandburg

- Duhamel - Romains

- Giraudoux - Jouhandeau

- Svevo - Pirandello

- Harlem - Langston Hughes

- Cassirer

- Lovecraft

- Zamiatine

- W.Benjamin

- Chesterton

- Akutagawa

- Tanizaki

- 1930-1940

- 1940-1950

- 1940s

- Chandler

- Sartre

- Beauvoir

- Mounier

- Borges

- McCullers

- Camus

- Horkheimer - Adorno

- Cela

- Wright

- Bellows - Hopper - duBois

- Gödel - Türing

- Bogart

- Trevor

- Brecht

- Bataille - Michaux

- Merleau-Ponty - Ponge

- Simenon

- Aragon

- Algren - Irish

- Mead - Benedict - Linton

- Vogt - Asimov

- Orwell

- Montherlant

- Buzzati - Pavese

- Lewin - Mayo - Maslow

- Fallada

- Malaparte

- Bloch

- Canetti

- Lowry - Bowles

- Koestler

- Boulgakov

- Welty

- 1950-1960

- 1950s

- Moravia

- Rossellini

- Nabokov

- Cioran

- Arendt

- Aron

- Marcuse

- Packard

- Wright Mills

- Vian - Queneau

- Quine - Austin

- Blanchot

- Sarraute - Butor - Duras

- Ionesco - Beckett

- Rogers

- Dürrenmatt

- Sutherland - Bacon

- Peake

- Durrell - Murdoch

- Graham Greene

- Kawabata

- Kerouac

- Bellow - Malamud

- Martin-Santos

- Fanon - Memmi

- Riesman

- Böll - Grass

- Baldwin - Ellison

- Bergman

- Tennessee Williams

- Bradbury - A.C.Clarke

- Erikson

- Bachmann - Celan - Sachs

- Rulfo-Paz

- Carpentier

- Achébé - Soyinka

- Pollock

- Mishima

- Salinger - Styron

- Fromm

- Pasternak

- O'Connor

- 1960-1970

- 1960s

- Ricoeur

- Roth - Elkin

- Lévi-Strauss

- Burgess

- Heller - Toole

- Naipaul

- U.Johnson - C.Wolf

- J.Rechy - H.Selby

- Antonioni

- T.Wolfe - N.Mailer

- Capote - Vonnegut

- Plath

- Burroughs

- Veneziano

- Godard

- Onetti - Sábato

- Sillitoe

- McCarthy - Minsky

- Sagan

- Gadamer

- Martin Luther King

- Laing

- P.K.Dick - Le Guin

- Lefebvre

- Althusser

- Lacan

- Foucault

- Jankélévitch

- Goffman

- Barthes

- Cortázar

- Warhol

- Dolls

- Berne

- Grossman

- McLuhan

- Soljénitsyne

- Lessing

- Leary

- Kuhn

- Ellis

- HarperLee

- 1970-1980

- 1980-1990

- 1990-2000

- Lectures XXIe

- Promenades

- Paysages

- Contact

La Révolution française - De la monarchie constitutionnelle de 1791 à la réaction Thermidorienne et 1794 - Louis Antoine Léon Saint-Just (1767-1794) - Georges Jacques Danton (1759-1794) - Camille Desmoulins (1760-1794) - Maximilien de Robespierre (1758-1794) - Jean-Paul Marat (1743-1793) - André Chénier (1762-1794) - ...

Last update 10/10/2021

LA CONSTITUANTE DE 1791..

D'octobre 1789 à septembre 1791, la Constituante va s'efforcer de résoudre la crise financière en confisquant les biens du clergé pris comme garantie des assignats, papier-monnaie qui doit permettre d'amortir la dette publique. Mais l'excessive quantité d'assignats mis en circulation provoqua très tôt leur dépréciation.

- Dans la nuit du 4 août 1789, l'Assemblée nationale abolit les privilèges féodaux.

- Du 20 au 24 août 1789, l'Assemblée décrète la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

- Les 5 et 6 octobre 1789, le peuple de Paris marche sur Versailles et ramène la famille royale à Paris.

- le 14 juillet 1790 a lieu la fête de la Fédération.

- Le 20 juin 1791, le roi Louis XVI tente de s'enfuir mais est arrêté à la frontière...

Juin 1791 - La Fuite du roi à Varennes...

Effrayé par la mort de Mirabeau (avril 1791), son seul défenseur, Louis XVI quitta les Tuileries, le 20 juin 1791, par une nuit obscure et entend s'appuyer sur les souverains et les troupes étrangères pour reprendre son pouvoir. Mais il est arrêté a Varennes par le fils du maître de poste Drouet, reconduit à Paris et suspendu de ses fonctions royales. Une émotion immense s'empara de Paris, quand la nouvelle fut connue. Durant toute la journée du 21, l'Assemblée constituante prit une série de mesures destinées à ramener le calme et à assurer le fonctionnement régulier du pouvoir exécutif. Le soir du même jour, il y eut aux Jacobins une séance passionnée. Robespierre prit la parole.

Le discours qu'il improvisa ne nous est connu que par l'analyse qu'en publièrent les journaux. Voici comment Camille Desmoulins, dans le numéro 32 des Révolutions de France et de Brabant, rend compte de cette allocution brûlante et de l'enthousiasme qu'elle souleva :

"Ce n'est pas à moi que la fuite du premier fonctionnaire public devait paraître un événement désastreux. Ce jour pouvait être le plus beau de la révolution; il peut le devenir encore, et le gain de quarante millions d'entretien que coûtait l'individu royal serait le moindre des bienfaits de cette journée. Mais, pour cela, il faudrait prendre d'autres mesures que celles qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale, et je saisis un moment où la séance est levée pour vous parler de ces mesures qu'il me semble qu'il eût fallu prendre, et qu'il ne m'a pas été permis de proposer.

Le roi a saisi, pour déserter son poste, le moment où l'ouverture des assemblées primaires allait réveiller toutes les ambitions, toutes les espérances, tous les partis, et armer une moitié de la nation contre l'autre, par l'application du décret du marc d'argent, et par les distinctions ridicules établies entre les citoyens entiers, les demi-citoyens et les quarterons.

Il a choisi le moment où la première législature, à la fin de ses travaux, dont une partie est improuvée par l'opinion, voit, de cet œil dont on regarde un héritier, s'approcher la législature qui va la chasser et exercer le veto national en cassant une partie de ses actes.

Il a choisi le moment où des prêtres traîtres ont, par des mandements et des bulles, mûri le fanatisme et soulevé contre la Constitution tout ce que la philosophie a laissé d'idiots dans les quatre-vingt-trois départements.

Il a attendu le moment où l'empereur et le roi de Suède seraient arrivés à Bruxelles pour le recevoir, et où la France serait couverte de moissons; de sorte qu'avec une bande très peu considérable de brigands on put, la torche à la main, affamer la nation.

Mais ce ne sont point ces circonstances qui m'effraient. Que toute l'Europe se ligue contre nous, et l'Europe sera vaincue. Ce qui m'épouvante, moi, Messieurs, c'est cela même qui me parait rassurer tout le monde. Ici j'ai besoin qu'on m'entende jusqu'au bout. Ce qui m'épouvante, encore une fois, c'est précisément cela même qui parait rassurer tous les autres : c'est que, depuis ce matin, tous nos ennemis parlent le même langage que nous. Tout le monde est réuni; tous ont le même visage, et pourtant il est clair qu'un roi qui avait quarante millions de rente, qui disposait encore de toutes les places, qui avait encore la plus belle couronne de l'univers et la mieux affermie sur sa tète, n'a pu renoncer à tant d'avantages sans être sûr de les recouvrer. Or, ce ne peut pas être sur l'appui de Léopold et du roi de Suède, et sur l'armée d'outre-Rhin, qu'il fonde ses espérances : que tous les brigands d'Europe se liguent, et encore une fois ils seront vaincus. C'est donc au milieu de nous, c'est dans cette capitale que le roi fugitif a laissé les appuis sur lesquels il compte pour sa rentrée triomphante; autrement sa fuite serait trop insensée. Vous savez que trois millions d'hommes armés pour la liberté seraient invincibles : il a donc un parti puissant et de grandes intelligences au milieu de nous, et cependant regardez autour de vous, et partagez mon effroi en considérant que tous ont le même masque de patriotisme. Ce ne sont point des conjectures que je hasarde, ce sont des faits dont je suis certain : je vais tout vous révéler, et je défie ceux qui parleront après moi de me répondre.

« Vous connaissez le mémoire que Louis XVI a laissé en partant; vous avez pris garde comment il marque dans la Constitution les choses qui le blessent, et celles qui ont le bonheur de lui plaire. Lisez cette protestation du roi, et vous y saisirez tout le complot. Le roi va reparaître sur les frontières, aidé de Léopold, du roi de Suède, de d'Artois, de Condé, de tous les fugitifs et de tous les brigands dont la cause commune des rois aura grossi son armée : on grossira encore à ses yeux les forces de cette armée. Il paraîtra un manifeste paternel, tel que celui de l'empereur quand il a reconquis le Brabant. Le roi y dira encore, comme il a dit cent fois : Mon peuple peut toujours compter sur mon amour. Non seulement on y vantera les douceurs de la paix, mais celles même de la liberté. On proposera une transaction avec les émigrants, paix éternelle, amnistie, fraternité.

En même temps les chefs, et dans la capitale, et dans les départements, avec lesquels ce projet est concerté, peindront de leur côté les horreurs de la guerre civile. Pourquoi s'entr'égorger entre frères qui veulent être tous libres? Car Bender et Condé se diront plus patriotes que nous. Si, lorsque vous n'aviez point de moissons à préserver de l'incendie, ni d'armée ennemie sur vos frontières, le Comité de constitution vous a fait tolérer tant de décrets nationicides, balancerez-vous à céder aux insinuations de vos chefs, lorsqu'on ne vous demandera que des sacrifices d'abord très légers, pour amener une réconciliation générale ?

Je connais bien le caractère de la nation : des chefs qui ont pu vous faire voter des remerciements à Bouille pour la Saint-Barthélémy des patriotes de Nancy auront-ils de la peine à amener à une transaction, à un moyen terme, un peuple lassé, et qu'on a pris grand soin jusqu'ici de sevrer des douceurs de la liberté, pendant qu'on affectait d'en appesantir sur lui toutes les charges, et de lui faire sentir toutes les privations qu'impose le soin de la conserver? Et voyez comme tout se combine pour exécuter ce plan, et comme l'Assemblée nationale elle-même marche vers ce but avec un concert merveilleux.

« Louis XVI écrit à l'Assemblée nationale de sa main; il signe qu'il prend la fuite, et l'Assemblée, par un mensonge, bien lâche, puisqu'elle pouvait appeler les choses par leur nom au milieu de trois millions de baïonnettes; bien grossier, puisque le roi avait l'impudence d'écrire lui-même : "on ne m'enlève pas", je pars pour revenir vous subjuguer; bien perfide, puisque ce mensonge tendait à conserver au ci-devant roi sa qualité et le droit de venir nous dicter, les armes à la main, les décrets qui lui plairont : l'Assemblée nationale, dis-je, aujourd'hui dans vingt décrets, a affecté d'appeler la fuite du roi un enlèvement. On devine dans quelle vue.

« Voulez-vous d'autres preuves que l'Assemblée nationale trahit les intérêts de la nation? Quelles mesures a-t-elle prises ce matin ? Voici les principales..."

Dans les jours qui suivirent le retour de Varennes, l'Assemblée constituante examina la nouvelle situation créée par la fuite du roi. Après une longue enquête sur les circonstances mêmes de la fuite, les Comités conclurent en faisant retomber sur l'entourage du roi la responsabilité de l'événement, et mirent Louis XVI hors de cause.

C'était, en réalité, la question même de l'inviolabilité royale qui se trouvait posée. Le débat s'engagea, le 13 juillet, sur le rapport de Muguet de Nanthou. Petion en combattit les conclusions. La Rochefoucauld-Liancourt et Prugnon parlèrent, au contraire, en faveur de l'inviolabilité royale. Robespierre leur succéda. Ce fut dans la séance du 14 juillet qu'il prononça, sur cette question, le discours suivant: "... Le roi est inviolable ! Mais vous l'êtes aussi, vous ! Mais avez-vous étendu cette inviolabilité jusqu'à la faculté de commettre le crime? Et oserez-vous dire que les représentants du souverain ont des droits moins étendus pour leur sûreté individuelle que celui dont ils sont venus restreindre le pouvoir, celui à qui ils ont délégué, au nom de la nation, le pouvoir dont il est revêtu ? Le roi est inviolable ! Mais les peuples ne le sont-ils pas aussi? Le roi est inviolable par une fiction ; les peuples le sont par le droit sacré de la nature; et que faites-vous en couvrant le roi de l'égide de l'inviolabilité, si vous n'immolez l'inviolabilité des peuples à celle des rois? Il faut en convenir, on ne raisonne de cette manière que dans la cause des rois... "

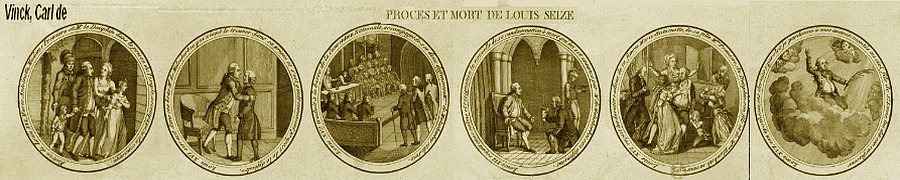

Estampe de Carl de Vinck - "Arrestation du roi à Varennes le 22 juin 1791 : Paul le Blanc et Joseph Pontant avertis par le maitre de poste de Sainte Menehould, d'arrêter une voiture s'opposent à son passage et menacent de tirer si l'on veut resister.." - Estampe de Michel Hennin - "L' Egout royal (1791) - Fuite du Roi : Louis XVI déguisé en cuisinier, s'avance precede de la Reine, qui elle meme s'appuye sur le comte Fersen" - Estampe de Carl de Vinck - "Retour de la famille royale à Paris, le 25 juin 1791 : comme on craignoit que dans cette affluence, il n'arriva quelques malheurs on'avoit défendu la circulation des voitures, le roi et la famille royale, sont rentrés dans la capitale par les nouveaux boulvards extérieurs les Champs Elisées et les Thuileries, le peuple gardoit un profond silence, mais chaque citoyen abjurait pour jamais la servitude, aucun citoyen n'a cru devoir ôter son chapeau..."

La Fuite de Varennes, les cafés se font club ..

"La fuite à Varennes fit plus encore motionner et se déchaîner les cafés que le veto ne les avait fait discuter et argumenter ; et prévenant les temps futurs, le jugement du Roi commence déjà à s'instruire en ces milliers de cafés.

A peine née, la Révolution pousse les hommes les uns vers les autres, les assemble, frotte les idées contre les idées, les paroles contre les paroles, pour, de ces associations et de ces chocs, faire jaillir la flamme, l'éclair, la vérité, la justice. Un grand besoin de communications quotidiennes, une fraternité nouvelle, une pente à l'épanchement, à la manifestation, une curiosité et une impatience d'apprendre, mêlent les individus aux individus, et avec la gazette, qui devient le journal, et qui de chronique passe pouvoir, et de passe-temps le pain même de la France, les cafés grandissent et se font clubs; leurs tables sont tribunes, leurs habitués orateurs, leurs bruits motions. Puis l'été pluvieux de 1789 fait les cafés pleins.

Les cafés — qu'on disait tout à l'heure des manufactures d'esprit, tant bonnes que mauvaises — deviennent la presse parlée de la révolution. Les cafés ont un drapeau; et l'on juge de l'opinion d'un homme à Paris, dit Mlle Boudon, par le café dont il est l'habitué, « comme vous savez que l'on jugeait à Athènes qu'un citoyen professait les sentiments d'Aristote ou de Zenon, suivant qu'il fréquentait le Lycée ou le Portique - . » La milice nationale, dans tout l'attrait de sa nouveauté, tenant le Parisien hors de chez lui, et le faisant son maître pendant de grands jours, contribue encore à cette vogue et à cette fortune des cafés. Avec l'habit bleu, l'habitude du moka et du petit verre est prise; et les cafés, dont l'intérieur avait jusqu'alors été interdit aux femmes par l'usage, si bien que c'était un événement rare de voir une provinciale ou une étrangère prendre une bavaroise au dedans du café Foi, et non sous la lanterne , — les cafés s'ouvrent, avec la Révolution, aux femmes des miliciens qui ne veulent pas quitter leurs maris, ou que leurs maris ne veulent pas quitter, et à leur suite à toutes les autres femmes.

Écoutez toutes ces nouvelles dont les cafés retentissent bientôt, tous ces contes bleus gravement colportés. Le fameux on a le dos large et porte soupçons et billevesées : quand le Roi est à Saint-Cloud, «on creuse un canal de Saint-Cloud à la frontière, par où se sauvera la famille royale» ; quand le Roi est au Temple, «on fait fabriquer des masques ressemblant à Louis XVI et à ses conseils pour le faire évader » ; et lors de la guerre, chaque café a son stratégiste imaginatif ... Du côté de la rue des Bons-Enfants, c'est le café de Valois où se rassemblent les Feuillantins, où les fédérés font irruption et déchirent le Journal de Paris. — C'est, au coin de la rue de Montpensier, le café Mécanique, où le service se fait par les colonnes creuses des tables. Et Tanrès, le maître du café Mécanique, le successeur de Belle- ville, ne peut plus, comme en 1788, supprimer les gazettes quand ses tables sont remplies, les supprimer les dimanches pour activer la consommation, sans la laisser distraire par la lecture ; les gazettes sont plus essentielles que le moka même aux cafés de la Révolution. C'est à ce café que le propriétaire, voulant s'opposer à ce qu'on chante le Ça ira, reçoit un coup de sabre au bras, tandis que sa femme enceinte est à peu près éventrée . — Plus loin, c'est le café Corazza, où continue toutes les nuits la séance des Jacobins, entre Varlet, Destieux, Gusman, Proly, et les deux conventionnels Chabot et Collot d'Herbois, — café d'où sortiront les journées du 31 mai et du 27 juin..." (Goncourt)

"... Mais voici le pavillon du café de Foi, et, sous la galerie, le fameux café de Foi, le doyen des cafés du Palais-Royal, jadis ouvert dans la rue de Richelieu, et servant de passage pour descendre au jardin, établi au nouveau palais depuis la construction des nouveaux bâtiments. Tout à l'heure c'était le seul café qui eût le privilège d'avoir des tables et de servir dans le jardin 3 ; tout à l'heure c'était le café de bel air, le rendez-vous des vieux chevaliers de Saint-Louis, des vieux militaires, des financiers « à grosses perruques, à cannes à pomme d'or et à souliers carrés ». Dans le jardin, le café de Foi était un salon d'élégantes moquant les femmes qui passaient, et de badins chevaliers balançant le pied sur leur chaise penchée, jouant avec l'éventail de leurs belles. Au mois de juillet 1789, les sept arcades de Foi sont le portique de la Révolution. C'est monté sur une table du café de Foi, qu'un soudain orateur, un pistolet d'une main et de l'autre la nouvelle de l'exil de Necker, crie: Aux armes! C'est du café de Foi que part la bande qui va ouvrir les portes de l'Abbaye aux gardes françaises enfermés et à Richer-Sérisy détenu pour dettes. Pendant ces mois émus, le café de Foi est au Palais-Royal ce que le Palais-Royal est à Paris : une petite capitale d'agitation, dans le royaume de l'agitation; et contre ses boiseries aux précieuses sculptures se pressent tous les bouillants, les déchaînés, les impatients, les marquis de Sainte-Huruges, applaudis d'un public de rentiers, patriotes ardents depuis le décret de l'Assemblée nationale qui promet payement exact aux créanciers de l'État. C'est un comité d'éloquence publique ; là, un courrier apporte -tous les jours le bulletin des séances de l'assemblée dont on fait lecture dans les commentaires et les interruptions de chacun; là, descendent s'épurer «les superbes motions qui se rédigent au troisième étage ; là, on chasse honteusement tous les espions de l'ancienne police ; là, chaises, tables de marbre, tout est piédestal pour crier de plus haut; là, brochures, pamphlets politiques sont déclamés à haute voix; de là les ordres partent; de là les proscriptions sortent, qui jettent celui-ci au bassin, ou font bâtonner celui-là; là, le timide prend l'habitude d'un auditoire, et essaye une catilinaire.

Puis peu à peu ce café de Foi, berceau des grandes motions du Palais- Royal, devient monarchien et constitutionnel. Il a haussé le prix de ses glaces et les a mises à 20 sols, ce qui a fait d'abord un mécontentement, puis un épurement; et bientôt le royalisme l'investit, le gagne, l'emplit, et le café de Foi fait volte-face comme un tribun ; et bientôt, la voilà, cette rotonde encore retentissante des fureurs démocratiques du grand parleur Billard, de l'avocat Rosin, et du chanoine de Nantes, l'abbé de six pieds, toute peuplée de batailleurs, d'impertinents fleurdelisés sur tous les boutons, armés de gourdins, de cannes à dards, de bâtons plombés, lisant à leur tour tous les pamphlets de leur parti, et se découvrant chaque fois que le Roi est nommé.." (Goncourt)

17 juillet 1791 - Les républicains groupés dans le club des Cordeliers (fondé en 1790 par Danton, Marat et Desmoulins), beaucoup plus audacieux que les bourgeois révolutionnaires du club des Jacobins, ne parviennent pas à l'emporter face à la majorité modérée. Au lendemain de la fuite à Varennes, alors que les Jacobins et les patriotes plus modérés hésitent et se divisent, les Cordeliers lancent une pétition pour réclamer la république. Ils lancent la seconde pétition républicaine dont le dépôt sur l'autel de la patrie au Champ-de-Mars provoquera le massacre des patriotes par Bailly et La Fayette le 17 juillet 1791.

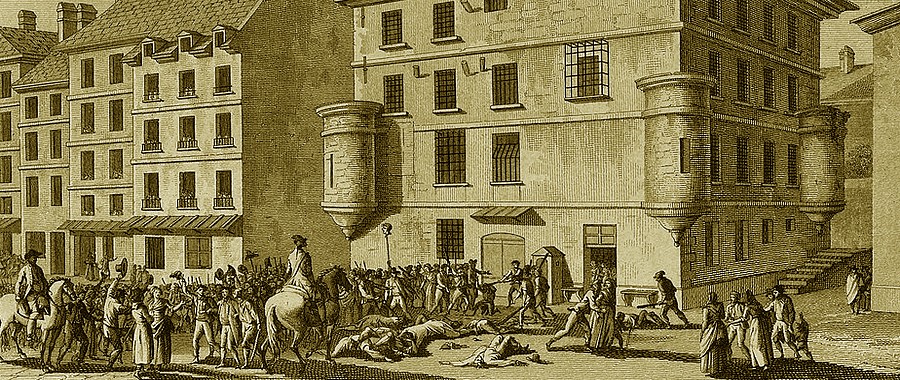

Estampe de Carl de Vinck - "Malheureuse journée du 17 juillet 1791 : des hommes, des femmes, des enfans ont été massacrés sur l'autel de la patrie au Champ de la Fédération.."

1791 - "L'Esprit de la Révolution et de la Constitution de La France"...

Louis Antoine Léon Saint-Just (1767-1794), figure pleine de contradictions élevée au niveau du mythe en archange de la Terreur, exaltant plus encore que Robespierre la mystique de la guillotine, on a pu être fasciné par la brièveté fulgurante d'une carrière politique de deux ans qui se termine brusquement sur l'échafaud à vingt-sept ans (Portrait de Louis de Saint-Just, huile sur toile de Pierre-Paul Prud'hon, musée des beaux-arts de Lyon, 1793.

À la Convention, Saint-Just s'imposera comme l'un des principaux orateurs de la Montagne dès le procès de Louis XVI. « On ne peut point régner innocemment, affirme-t-il, le 13 novembre 1792. Tout roi est un rebelle et un usurpateur. » Il jouera un rôle important dans la rédaction de la Constitution de 1793 et dans la lutte qui oppose les Montagnards aux Girondins.

Son ouvrage, publié en 1791, est considéré comme le plus important des témoignages de l'esprit jacobin, de cet esprit qui anima la Révolution et cherchera, à travers la Terreur, à maintenir les principes doctrinaires des conventionnels. Comprenant que l'Europe, par la crise même de ses institutions, allait vers une révolution décisive, Saint-Just affirme que le despotisme ne peut arrêter le cours fatal de l'histoire ; les événements mêmes de la Révolution montrent qu'elle n`est pas liée à une circonstance momentanée, mais qu'elle a ses causes, son déroulement et sa fin. C'est pour cela que Saint-Just, en développant ses idées dans un traité méthodique, condamne ouvertement l'Ancien Régime, depuis les bavardages de la Cour jusqu`à l'illégalité des tribunaux. Il s`élève contre tous les abus symbolisés par l`infâme Bastille et souhaite farouchement l'établissement de la démocratie française. Au nom d`une austérité qui trouva dans la Rome républicaine le plus sublime des exemples. il entend combattre la maxime absurde de l'honneur héréditaire et encourager les jeunes gens et le peuple dans le respect et l'enthousiasme pour la communauté. Viennent ensuite des règles sur la position que doit prendre la société vis-à-vis des criminels et des peines à leur infliger. Le livre contient en outre quelques appréciations sur Desmoulins alors attaqué, sur Marat, Danton, Robespierre et Mirabeau.

Fin de l'Assemblée constituante (30 septembre 1791) & Constitution de 1791

L'Assemblée constituante se sépara le 30 septembre 1791, après avoir produits près de deux mille cinq cents décrets : avant de se séparer, elle rendit au roi les pouvoirs qu'elle lui avait enlevés trois mois auparavant et lui confia la garde de la Constitution.

La Constitution de 1791 remplaçait la monarchie absolue par une monarchie constitutionnelle. Elle proclama la souveraineté du peuple et la séparation des pouvoirs, définit une France décentralisée, rendit les citoyens égaux devant la loi et devant l'impôt. Elle établissait une Chambre unique élue pour deux ans avec système électoral fondé sur la fortune : seuls les propriétaires, dont les biens semblent offrir une garantie d'indépendance, sont électeurs.

L'Assemblée constituante organisa la France nouvelle : elle supprima les droits féodaux et fit disparaître les dernières traces du servage. Les tailles, les dîmes, les gabelles furent abolies, les douanes intérieures supprimées. Elle supprimait les provinces et divisait la France en 83 départements. Elle réorganisa la justice et établit un tribunal criminel par département, un tribunal civil par district (arrondissement), un juge de paix dans chaque canton, un tribunal de cassation. Elle décidait quelles juges seraient élus pour dix ans par les citoyens. Elle assura la liberté de conscience et la liberté des cultes. Elle abolit le droit d'aînesse. Elle décida que les grades dans l`armée seraient attribués au mérite et non plus à la faveur et à la naissance. Elle établit le mariage civil. On a pu estimer que la Constituante alla trop loin dans ses réformes ecclésiastiques, alimentant le spectre de la guerre civile, et se trompa en décidant qu'aucun de ses membres ne ferait partie de la Législative....

Louis XVI est alors rétabli dans ses pouvoirs de roi constitutionnel et reconduit aux Tuileries; le 30 septembre 1791, l'Assemblée Constituante se sépare, "sa mission remplie et ses séances terminées"....

Le 14 septembre 1791, Louis XVI, en acceptant la Constitution du 3 septembre 1791, inaugure en France une monarchie constitutionnelle...

Parallèlement, le décret d'amnistie que La Fayette avait fait rendre par la Constituante en faveur des fugitifs eut pour résultat de provoquer la sortie en masse de tous les nobles en état de porter les armes, suivis par un certain nombre de bourgeois, l'émigration était devenue une véritable mode. Quant aux cours étrangères, elles commençait à s'inquiéter de la propagande révolutionnaire...

LA LEGISLATIVE

L'Assemblée législative ( 1er octobre 1791- 21 septembre 1792)

L'Assemblée législative se réunit le 1er octobre 1791 forte de 745 députés, mais l'Assemblée constituante ayant interdit à ses membres de faire partie de la nouvelle Assemblée, celle-ci se trouva composée, en grande majorité, de gens inconnus, sans passé politique, sans expérience des affaires, sans mandat précis de leurs électeurs. Alors que la noblesse et le clergé s'étaient désintéressés des élections, préférant intriguer contre la révolution, l'une à l'extérieur, l'autre dans les départements, contre la Révolution, les clubs, au contraire, placèrent leurs sociétaires. et tous considérant que la Révolution était loin d'être achevée. Trois partis se forment: les royalistes constitutionnels (Ramand, Bougnat, Vaublanc, Mathieu Dumas) qui s'appuyaient sur le club des Feuillants (où dominaient Barnave), les Girondins ( Brissot, Vergniaud, Guadet, Gensonné, Isnard, Condorcet), la Montagne (Chabot, Bazire, Merlin de Thionville) qui s'appuie sur les Jacobins (Robespierre) et le club des Cordeliers (dirigé par Danton, Fabre d'Eglantine et Camille Desmoulins et qui professait des opinions encore plus exaltées que celles des Jacobins)....

C'est sous la Législative que les couches dites inférieures vont, grâce aux divisions des partis révolutionnaires, gagner en importance et se montrer particulièrement réceptives aux dénonciations souvent excessives de Marat...

2 et 11 janvier 1792 - Robespierre, Discours sur la guerre ..

Vers la fin de 1791, l'opinion publique et l'Assemblée législative poussaient Louis XVI à obliger divers souverains, notamment les électeurs de Mayence, de Trêves et de Cologne, à dissiper les rassemblements d'émigrés français qui s'étaient formés dans leurs États. Le 14 décembre, à la suite d'un message de l'Assemblée, le roi vint déclarer qu'il allait prendre les mesures nécessaires. Trois armées devaient être organisées, et leur commandement confié à Luckner, Rochambeau et Lafayette. Un enthousiasme général répondit à ces préparatifs de guerre. Seul, ou presque seul, Robespierre voyait avec défiance cette mobilisation militaire qui, sous prétexte de guerre étrangère, pouvait donner à la cour un formidable instrument d'oppression. Dès le 14 décembre au soir, il parlait en ce sens à la tribune des Jacobins. Le 18, il prononça, à la même tribune, au milieu d'un auditoire déjà prévenu en faveur de l'idée contraire, un discours d'une logique si forte, d'une éloquence si persuasive, que la Société des Jacobins en ordonna l'impression et l'envoi à toutes les Sociétés affiliées. "Je ne viens point, disait Robespierre, caresser l'opinion du moment ni flatter la puissance dominante; je ne viens point non plus prêcher une doctrine pusillanime, ni conseiller un lâche système de faiblesse et d'inertie; mais je viens dévoiler une trame profonde que je crois assez bien connaître. Je veux aussi la guerre, mais comme l'intérêt de la nation la veut : domptons nos ennemis intérieurs, et marchons ensuite contre nos ennemis étrangers, s'il en existe encore."

L'opinion de Robespierre ébranla les Jacobins. Quelques-uns, Danton, Billaud-Varenne, Camille Desmoulins, se rallièrent à sa thèse, que Brissot, au contraire, combattit avec fureur dans la séance du 30 décembre. Le 2 janvier 1792, Robespierre répliqua à Brissot dans un nouveau discours, où chaque argument de son adversaire était, pour ainsi dire, saisi mot à mot, et déchiré. La première partie de ce discours fut seule prononcée dans la séance du 2 janvier, la suite dans la séance du 11 janvier.

Désormais les Jacobins étaient conquis. L'enthousiasme des journaux fit écho à celui des Jacobins. Les Révolutions de Paris reproduisirent le texte complet des discours...

"Des deux opinions qui ont été balancées dans cette Assemblée, l'une a pour elle toutes les idées qui flattent l'imagination, toutes les espérances brillantes qui animent l'enthousiasme, et même un sentiment généreux soutien de tous les moyens que le gouvernement le plus actif et le plus puissant peut employer pour influer sur l'opinion; l'autre n'est appuyée que sur la froide raison et sur la triste vérité. Pour plaire, il faut défendre la première: pour être utile, il faut soutenir la seconde, avec la certitude de déplaire à tous ceux qui ont le pouvoir de nuire : c'est pour celle-ci que je me déclare.

Ferons-nous la guerre, ou ferons-nous la paix? Attaquerons-nous nos ennemis, ou les attendrons-nous dans nos foyers? Je crois que cet énoncé ne présente pas la question sous tous ses rapports et dans toute son étendue. Quel parti la nation et ses représentants doivent-ils prendre, dans les circonstances où nous sommes, à l'égard de nos ennemis intérieurs et extérieurs? Voilà le véritable point de vue sous lequel on doit l'envisager, si on veut l'embrasser tout entière, et la discuter avec toute l'exactitude qu'elle exige. Ce qui importe, par-dessus tout, quel que puisse être le fruit de nos efforts, c'est d'éclairer la nation sur ses véritables intérêts et sur ceux de ses ennemis; c'est de ne pas ôter à la liberté sa dernière ressource, en donnant le change à l'esprit public dans ces circonstances critiques. Je tâcherai de remplir cet objet en répondant principalement à l'opinion de M. Brissot.

Si des traits ingénieux, si la peinture brillante et prophétique des succès d'une guerre terminée par les embrassements fraternels de tous les peuples de l'Europe, sont des raisons suffisantes pour décider une question aussi sérieuse, je conviendrai que M. Brissot l'a parfaitement résolue; mais son discours m'a paru présenter un vice, qui n'est rien dans un discours académique, et qui est de quelque importance dans la plus grande de toutes les discussions politiques; c'est qu'il a sans cesse évité le point fondamental de la question, pour élever à côté tout son système sur une base absolument ruineuse.

Certes, j'aime tout autant que M. Brissot une guerre entreprise pour étendre le règne de la liberté, et je pourrais me livrer aussi au plaisir d'en raconter d'avance toutes les merveilles. Si j'étais maître des destinées de la France, si je pouvais, à mon gré, diriger ses forces et ses ressources, j'aurais envoyé, dès longtemps, une armée en Brabant, j'aurais secouru les Liégeois et brisé les fers des Bataves; ces expéditions sont fort de mon goût Je n'aurais point, il est vrai, déclaré la guerre à des sujets rebelles, je leur aurais ôté jusqu'à la volonté de se rassembler; je n'aurais pas permis à des ennemis plus formidables et plus près de nous de les protéger et de nous susciter au dedans des dangers plus sérieux.

Mais dans les circonstances où je trouve mon pays, je jette un regard inquiet autour de moi, et je me demande si la guerre que l'on fera sera celle que l'enthousiasme nous promet; je me demande qui la propose, comment, dans quelles circonstances, et pourquoi?

C'est là, c'est dans notre situation toute extraordinaire que réside toute la question. Vous en avez sans cesse détourné vos regards; mais j'ai prouvé, ce qui était clair pour tout le monde, que la proposition de la guerre actuelle était le résultat d'un projet formé dès longtemps par les ennemis intérieurs de notre liberté; je vous en ai montré le but; je vous ai indiqué les moyens d'exécution; d'autres vous ont prouvé qu'elle n'était qu'un piège visible : un orateur, membre de l'Assemblée constituante, vous a dit, à cet égard, des vérités de fait très importantes; il n'est personne qui n'ait aperçu ce piège, en songeant que c'était après avoir constamment protégé les émigrations et les émigrants rebelles, qu'on proposait de déclarer la guerre à leurs protecteurs, en même temps qu'on défendait encore les ennemis du dedans, confédérés avec eux.

Vous êtes convenu vous-même que la guerre plaisait aux émigrés, qu'elle plaisait au ministère, aux intrigants de la cour, à cette faction nombreuse, dont les chefs, trop connus, dirigent, depuis longtemps, toutes les démarches du pou- voir exécutif ; toutes les trompettes de l'aristocratie et du gouvernement en donnent à la fois le signal : enfin, quiconque pourrait croire que la conduite de la cour, depuis le commencement de cette révolution, n'a pas toujours été en opposition avec les principes de l'égalité et le respect pour les droits du peuple serait regardé comme un insensé, s'il était de bonne foi; quiconque pourrait dire que la cour propose une mesure aussi décisive que la guerre, sans la rapporter à son plan, ne donnerait pas une idée plus avantageuse de son jugement : or, pouvez-vous dire qu'il soit indifférent au bien de l'État, que l'entreprise de la guerre soit dirigée par l'amour de la liberté ou par l'esprit du despotisme, par la fidélité ou par la perfidie? Cependant qu'avez-vous répondu à tous ces faits décisifs? Qu'avez- vous dit pour dissiper tant de justes soupçons? Votre réponse à ce principe fondamental de toute cette discussion fait juger tout votre système...."

Profondément blessé d'avoir vu sa thèse sur la guerre s'écrouler aux Jacobins sous les arguments de Robespierre, Brissot prit dès lors une attitude haineuse et violente à l'égard de son contradicteur...

En avril 1792, Robespierre se décida à faire paraître un journal hebdomadaire, sous le titre "Le Défenseur de la Constitution". Les circonstances qui l'avaient amené à cette décision, son programme, son but, les idées qu'il allait défendre, il les exposa dans le Prospectus d'abord, ensuite dans le premier numéro. "..Tous les ennemis de la Constitution empruntent le nom et le langage du patriotisme pour semer l'erreur, la discorde et les faux principes; des écrivains prostituent leur plume vénale à cette odieuse entreprise. Ainsi l'opinion publique s'énerve et se désorganise; la volonté générale devient impuissante et nulle, et le patriotisme, sans système, sans concert, et sans objet déterminé, s'agite péniblement et sans fruit, ou seconde quelquefois, par une impétuosité aveugle, les funestes projets des ennemis de notre liberté.

Dans cette situation, un seul moyen nous reste de sauver la chose publique, c'est d'éclairer le zèle des bons citoyens pour le diriger vers un but commun. Les rallier tous aux principes de la Constitution et de l'intérêt général, mettre au grand jour les véritables causes de nos maux et en indiquer les remèdes, développer aux yeux de la nation les motifs, l'ensemble, les conséquences des opérations politiques qui influent sur le sort de l'État et de la liberté; analyser la conduite publique des personnages qui jouent les principaux rôles sur le théâtre de la révolution; citer au tribunal de l'opinion et de la vérité ceux qui échappent facilement au tribunal des lois et qui peuvent décider de la destinée de la France et de l'univers; voilà, sans doute, le plus grand service qu'un citoyen puisse rendre à la cause publique...."

Le 25 avril 1792, la guillotine débutait en public : un coupable de viol, nommé Pelletier, l'inaugura. Le 21 janvier 1790, l'Assemblée nationale avait décrété : Dans tous les cas où la loi prononcera la peine de mort contre un accusé, le supplice sera le même, le criminel sera décapité. Vinrent les améliorations, la hache, d'abord façonnée en croissant, reçut une disposition oblique, et les rainures de bois où elle glissait, se renflant par le sang, furent garnies de cuivre. L'homme qui allait, cinquante, soixante fois en un jour, lâcher le bouton de la nouvelle machine, s'appelait Charles-Henri Sanson. Collenot d'Angremont inaugure, le 26 août 1792, la guillotine révolutionnaire...

Carl de Vinck: "Machine proposée à l'Assemblée nationale pour le supplice des criminels par Mr. Guillotin : Les exécutions se feront hors de la ville dans un endroit destiné a cet effet la machine sera environné de barrieres pour empecher le peuple d'approcher, l'interieur de ces barrieres sera gardé par des soldats portant les armes basses, et le signal de la mort sera donné au boureau par le confesseur dans l'instant de l'absolution... "

Le 23 septembre 1792, dernière parution de L'Ami du peuple, on y trouve plus qu'un testament de Marat, Le plan de la Révolution absolument manqué par le peuple, La dernière ressource des citoyens, L'Obstacles invincibles qui s'opposent parmi nous à rétablissement de la liberté, Les Français, de tous les peuples du monde, le moins fait pour être libre, La Révolution française toute en pantalonnades....

"Comment la liberté aurait-elle jamais pu s'établir parmi nous? à quelques scènes tragiques près, la Révolution n'a été qu'un tissu de pantalonnades.

Quel tableau grotesque à présenter aux nations étrangères, dont nous prétendons exciter l'admiration, si j'avais le temps d'en rassembler tous les traits ! En voici quelques-uns qui s'offrent à ma mémoire ; ils seraient plus que suffisants pour nous couvrir de confusion, si nous pouvions en sentir le ridicule.

Dans la nuit du 12 juillet 1789, on voyait la plèbe effrénée, de retour des Champs-Elysées, où elle avait porté en procession les bustes de Necker et d'Orléans, réunie à des soldats, se porter à la lueur des flambeaux aux guinguettes de la Courtille et des Porcherons, en revenir en dansant au son des tambours , se répandre dans le jardin du Palais-Royal, tomber de lassitude et s'y vautrer dans la fange.

Le jour suivant, on la vit, chaude de vin, dévaliser les boutiques des fourbisseurs, s'y armer de tout ce qui tombait sous sa main, parcourir les rues en chantant, se porter au monastère de Saint-Lazare, jeter les meubles par les croisées, faire voltiger le duvet des lits éventrés, se vêtir de robes de moines, mener en procession un chariot de grains, sur le siège duquel elle avait cloué un squelette en froc et en chapeau rabattu ; puis, trébuchant d'ivresse, on la vit transporter les reliques du monastère dans l'église des Récollets et les déposer dévotement sur le grand autel.

Pendant les quatre premiers mois qui suivirent la prise de la Bastille, on voyait les bataillons bourgeois, tout fers d'être en uniforme, singer l'air militaire, s'étudier à marcher avec grâce, se donner chaque jour en spectacle, accompagnés de nymphes vêtues de blancs, courir à la métropole, faire bénir leurs drapeaux, ou porter du pain bénit en procession, avec un appareil martial et au bruit d'une musique guerrière.

Trois semaines avant la première fête fédérative, on voyait tous les habitants de la capitale, endimanchés et confondus péle-mêle, remuer la terre, traîner la brouette, insulter aux aristocrates par des chansons grivoises, puis danser en chantant le refrain chéri : Ça ira, ça ira.

Mais c'est dans le sénat de la nation que se passent les parades les plus grotesques.

Depuis trois ans on y voit accourir de tous les coins du royaume des députations nombreuses, des citoyens qui viennent le féliciter sur ses immortels travaux, sur la sagesse des décrets qui les ont ruinés constitutionnellement, sur les douceurs de la liberté dont ils ne jouissent point, sur la prospérité de l'Etat, en proie à la fois à tous les fléaux de la discorde, de la misère, de la disette, de l'anarchie et des dissensions civiles.

Les pantalonnades jouées dans le sénat de la nation sont offertes chaque jour à l'admiration du peuple dans les papiers publics ..."

Oct. 1791 - juillet 1792 - L'Assemblée législative et la notion de "patrie en danger" ...

L'Assemblée législative, qui se réunit le 1er octobre 1791, comprend des députés nouveaux répartis entre les Feuillants (modérés et royalistes constitutionnels) à droite (263 sièges), les indépendants au centre (300) et les Jacobins à gauche (136). Les troubles continuent; le roi, qui espère que l'on renoncera à la Constitution, pratique la politique du pire.

A la fin de 1791, l'Assemblée prend des décrets contre les émigrés et les réfractaires, et en janvier 1792, elle adresse un ultimatum à l'Empereur d'Autriche Léopold Il : la guerre devient inévitable entre François II son successeur et le belliqueux ministère français; elle est déclarée le 20 avril 1792. On sait que le Roi a correspondu avec les autres souverains européens, menant une politique étrangère secrète, manipulant les factions révolutionnaires opposées les unes aux autres, et espérant que la défaite, prévisible, des armées françaises lui permettra de reprendre le pouvoir. Aussitôt, l'impopularité du roi s'accroît : une violente manifestation populaire le bloque et le menace aux Tuileries, mais ne réussit pas à lui faire retirer son veto aux décrets de l'Assemblée. Celle-ci proclame "la patrie en danger"...

Journée d'émeute du 20 juin 1792...

Face à l'opposition radicale du roi et de son entourage refusant tout compromis, notamment sur le plan religieux, les Girondins organisent un manifestation à Paris le jour anniversaire du serment du Jeu de Paume, et le peuple parisien envahit le palais des Tuileries. L'échec de cette journée et la détermination monarchiste consacrent l'échec des feuillants, défenseur de la Constitution de 1791, et les difficultés de positionnement des Girondins, républicains convaincus mais déchirés entre le respect de la Constitution et la crainte de l'insurrection populaire. Le 7 juillet, l’Assemblée apprend qu’une armée de 50 000 Prussiens marche vers la frontière....

« La patrie est en danger. » Le 22 juillet 1792, la municipalité de Paris fait solennellement proclamer : « La patrie est en danger ! » Les quatre grands spectacles de Paris ferment. Coups de canon, promenades militaires, municipaux en écharpe dans les carrefours, harangues, lectures à haute voix, tambours battants , — tout ce qui allume un peuple, toutes les images visibles de la guerre, de la gloire, le bruit, le fracas, le mouvement, la musique, le tréteau, tout est bon qui jettera aux bouches de la Victoire les foules enivrées. «La patrie est en danger !» Plus de foyer privé : la rue, large foyer où la nation se tient debout ! (Goncourt)...

Décret du 11 juillet 1792 -

"Des troupes nombreuses s'avancent vers nos frontières : tous ceux qui ont horreur de la liberté s'arment contre notre constitution. Citoyens, la patrie est en danger. Que ceux qui vont obtenir l'honneur de marcher les premiers pour défendre ce qu'ils ont de plus cher, se souviennent toujours qu'ils sont Français et libres : que leurs concitoyens maintiennent dans leurs foyers la sûreté des personnes et des propriétés; que les magistrats du peuple veillent attentivement; que tous, dans un courage calme, attribut de la véritable force, attendent pour agir le signal de la loi, et la patrie sera sauvée."

Tandis que les enrôlements se multiplient dans toute la France, le peuple de Paris est encouragé par les clubs et exalté par les groupes fédérés venus de province, dont l'un, venu de Marseille, entre dans la capitale en chantant l'hymne nouveau qu'on appellera la "Marseillaise"...

Estampe - "Fête commémorative du 14 juillet 1792 : l'Assemblée nationale et le Roi monteront sur l'autel de la patrie pour prêter le serment"..

Mais le 3 août, la Commune de Paris, par la voix de Pétion, réclame la déchéance de Louis XVI et la formation d'un conseil exécutif provisoire, en attendant la réunion d'une Convention nationale.

Journée du 10 Août 1792...& fondation de la République

Le peuple s'exaspère lorsque est diffusé le manifeste du duc de Brunswick, lieutenant de Frédéric II et chef des armées prussiennes, menaçant la ville de représailles si on touche au roi ou à la reine : dans la nuit du 9 ou 10 août, une commune insurrectionnelle se forme à l'Hôtel de Ville; le château des Tuileries est pris d'assaut, comme il avait été envahi le 20 juin. Deux mille Suisses qui composaient la garde du roi sont massacrés, Louis XVI se réfugie au sein de l'Assemblée nationale avec sa famille; il est alors enfermé par la Commune de Paris dans la prison du Temple.

A partir de cette date, Louis XVI ne règne plus...

la Législative, considérant que les maux de la patrie étaient parvenus à leur comble et qu'elle ne pouvait faire mieux que de recourir à la souveraineté du peuple, invite le peuple français à former une Convention nationale, et supprime, pour les élections à la nouvelle Assemblée, la distinction censitaire entre les citoyens actifs et les citoyens passifs, et admet au vote «tout Français âgé de vingt-cinq ans, domicilié depuis un an, vivant du produit de son travail.»

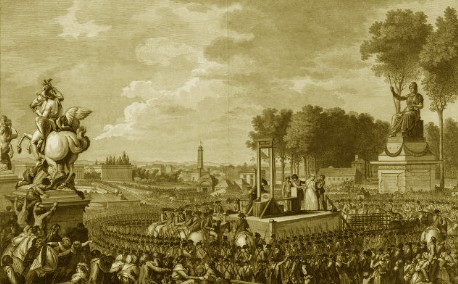

Fondation de la République le 10 août 1792 - Estampe de Carl de Vinck : "Louis XVI et dernier est conduit au temple avec sa femme et ses enfans, à travers les huées et les imprécations d'un peuple immense." - Estampe de Carl de Vinck - "Siege du chateau des Tuilleries par les braves sans culottes et les intrépides Marseillois le 10 aout 1792."

Massacres de Septembre 1792...

La guerre est déclarée à l'Autriche au mois d'avril 1792. La situation s'envenime aux frontières, l'ennemi envahit la France, Longwy est pris, Verdun s'ouvre. A la nouvelle de la prise de Verdun, la population parisienne se soulève, le 2 septembre, quelques centaines d'insurgés, poussés par Marat, envahissent les prisons et massacrent les royalistes qui y avaient été enfermés après le 10 août (Massacres des 2, 3, 4, 5 et 6 septembre 1792, Pierre Gabriel Berthault (1737–1831), Bibliothèque nationale)..

L'armée prussienne envahit à son tour la France par les défilés de l'Argonne. Dumouriez et Kellermann vont l'arrêter par la bataille de Valmy (20séptembre 1792).

Bataille de Valmy (20 septembre 1792). - La Prusse, encouragée par les premiers revers français, s'était jointe à l'Autriche; elle allait franchir les défilés de l'Argonne pour marcher sur Paris lorsque Dumouriez, qui avait remplacé La Fayette, fut chargé de l'arrêter. Le défilé de la Croix-aux-Bois, mal gardé, fut forcé. Dumouriez, se trouvant tourné sur sa gauche, se porta en toute hâte de Sedan à Saintes-Menehould et ordonna à Kellermann d'occuper avec ses volontaires le plateau de Valmy. Les Prussiens l'y attaquèrent et furent défaits...

Après Valmy, Dumouriez entre en Belgique et gagne la bataille de Jemmapes, le 6 novembre 1792. Sur le Rhin, Custine s'empare de Mayence et de Francfort; au sud, la France occupe la Savoie et le comté de Nice, enlevés au Piémont....

Fin de l'assemblée législative. - La canonnade de Valmy ramena la confiance et sauva la Révolution. Le lendemain de la bataille de Valmy, l'Assemblée législative fit place à la Convention....

Georges Jacques Danton (1759-1794)

Danton, né en 1759 à Arcis-sur-Aube, fils d'un procureur au bailliage, s'installe à Paris en 1785, est engagé chez un procureur, et peut, grâce à la dot de sa femme, Gabrielle Charpentier, fille du riche propriétaire du café du Parnasse, acheter une charge d'avocat au Conseil du roi (1787). Il sera ainsi tour à tour avocat au Conseil du roi, président du club des Cordeliers, qu'il fonda, membre de la Commune et du directoire du département de Paris (1791), ministre de la justice sous la Législative et membre du Conseil exécutif provisoire après le 10 août 1792. Il fut, en fait, le chef du gouvernement insurrectionnel, avant de devenir député de Paris à la Convention.

Il sut déployer une rare énergie pour défendre la patrie menacée. Après l'exécution des girondins il attaqua Robespierre et ses amis, et succomba dans cette lutte : condamné à mort par le tribunal révolutionnaire, qu'il avait lui-même fait instituer, il fut exécuté le 5 avril 1791.

Son éloquence rappelle celle de Mirabeau, auquel il ressemblait d'ailleurs physiquement et auquel ses contemporains le comparaient (on l'appelait le "Mirabeau de la populace"). Tribun populaire, il s'abandonnait à son improvisation impétueuse, sans nul souci de l'art ni de la composition; aussi relève-t-on dans ses discours, qui du reste ne nous ont pas été

fidèlement transmis, de très nombreuses négligences.

(Portrait de Danton par Constance-Marie Charpentier, musée Carnavalet, 1792)

Paris ayant été divisé en soixante districts, Danton, électeur primaire pour les États généraux, reçoit la présidence du district de l'église des Cordeliers (1789), où il fréquente Camille Desmoulins et Marat. Il ne semble pas payer de sa personne lors de la prise de la Bastille, mais peu à peu son influence grandit. Danton est le principal fondateur, en avril 1790 de la Société des amis des Droits de l'Homme et du citoyen qui, par la suite, poussa sans cesse aux mesures extrêmes. Il mène campagne contre La Fayette et Bailly et déploie une grande activité, plaidant pour la liberté de la presse, pour la liberté d'association, s'occupant des problèmes de la subsistance de la capitale. Membre de la Commune (janvier 1790), puis membre du directoire du département de Paris (janvier 1791), il est, à cette époque, encore royaliste. Peut-être travaille-t-il pour le duc d'Orléans. On racontera d'autre part que la Cour, espérant provoquer des dissensions parmi ses adversaires, le paie.

Lors de la fuite du roi à Varennes (20 juin), ses opinions politiques se précisent : il demande la déchéance du roi et la proclamation de la république. Mais la famille royale ayant été ramenée à Paris, la Constituante invente la fiction de l'enlèvement du souverain : un groupe de républicains, venus surtout du club des Cordeliers (fondé l'année précédente par Danton) va porter au Champ-de-Mars une pétition réclamant l'organisation d'un nouveau pouvoir exécutif. Un incident provoque alors la « fusillade du Champ-de-Mars » (17 juillet) ; plusieurs manifestants sont abattus. Les responsables, comme Danton et Marat, doivent se cacher.

Après un séjour en Angleterre, Danton regagne Paris, où il est amnistié en septembre et élu, avec l'aide de la cour, qui pratique alors la politique du pire, substitut du procureur de la Commune (8 décembre). Il fréquente le club des Jacobins. S'il ne participe pas à la journée du 20 juin 1792, il travaille, la veille du 10 août, à la préparation de l'assaut contre les Tuileries. Sur ce point précis de la chute de la monarchie, l'importance de son rôle a beaucoup été discutée. On sait cependant qu'il trinque avec les Marseillais et les pousse à l'action. Dans la nuit, il est appelé à l'Hôtel de Ville et y donne ses directives. Il se vantera plus tard, devant le Tribunal révolutionnaire, d'avoir fait arrêter Mandat, le commandant de la garde nationale chargé de la défense des Tuileries. Jusqu'au soir, il demeure à son poste. Il y apprend la chute des Tuileries et les décrets de l'Assemblée : suspension du souverain, arrestation de la famille royale, convocation d'une Convention nationale. Il se voit nommé ministre de la Justice dans le Conseil exécutif provisoire.

Grâce à l'appui de la Commune de Paris, grâce aussi à l'effacement de ses collègues du ministère, Danton se trouve en fait maître du pouvoir exécutif, dont il use pour faire adopter la révolution du 10 août dans tout le pays et surtout pour stopper l'invasion étrangère. La guerre, déclarée à l'Autriche par le ministère girondin, a en effet très mal commencé : Verdun est menacé (la ville capitulera le 2 septembre). Dans un discours fameux (2 septembre), Danton va dresser la nation entière contre l'envahisseur. Il refuse d'abandonner Paris, organise l'enrôlement de volontaires, les réquisitions d'armes, l'arrestation de suspects. Son éloquence est à la mesure de son patriotisme : « Pour vaincre l'ennemi, s'écrie-t-il, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace ! ».

Le fils du député Thibaudeau laisse de lui à cette époque ce saisissant portrait : « Je fus frappé de sa haute stature, de ses formes athlétiques, de l'irrégularité de ses traits, labourés de petite vérole, de sa parole âpre, brusque, retentissante, de son geste dramatique, de la mobilité de sa physionomie, de son regard assuré et pénétrant, de l'énergie et de l'audace dont son attitude et ses mouvements étaient empreints. » C'est alors que surviennent les massacres dans les prisons. Danton ne les a pas préparés, ni souhaités, mais il ne fait rien pour les arrêter.

Les électeurs de Paris portent le tumultueux orateur à la Convention le 5 septembre, juste derrière Robespierre. Optant pour la députation, il doit (21 septembre) abandonner son portefeuille de ministre. Il siège à gauche, avec la Montagne, mais désire l'union de tous les républicains face au danger extérieur et tend la main aux Girondins. Main refusée : le tribun débraillé, avide de jouissance, est en effet exécré par Mme Roland. À l'Assemblée, le 10 octobre, ses adversaires lui demandent des comptes de ses dépenses. La question est indiscrète : Danton serait bien en peine d'expliquer où passe l'argent qui lui coule entre les doigts. (Il semble probable qu'il ait payé Brunswick pour évacuer le territoire français après Valmy : si cela est exact, il ne pouvait rendre publique cette tractation.) Il se justifie d'ailleurs auprès de la Gironde : « S'il paraît surprenant qu'il ait été fait des dépenses extraordinaires, il faut se reporter aux circonstances dans lesquelles elles ont été faites : la patrie était en péril, nous étions comptables de la liberté, et nous avons rendu bon compte de cette liberté. »

La Convention (21 septembre 1792 - 26 octobre 1795)

- Le 23 juillet 1792, les fédérés des quatre-vingt-trois départements vinrent demander, à la barre de l'Assemblée législative, la suspension du roi et la convocation immédiate des assemblées primaires en vue d'élire «une Convention nationale pour prononcer sur certains articles prétendus constitutionnels».

- Troisième assemblée législative de la France depuis 1789, la Convention va se réunir le 20 septembre 1792 (dans la seconde pièce des grands appartements, au haut du grand escalier des Tuileries), deux grands partis vont tout à tour la dominer, les Girondins (Brissot, Gensonné, Vergniaud, Condorcet, Pétion, Barbaroux) puis les Montagnards ou jacobins (Robespierre, Danton, Collot-d'Herbois, Saint-Just, Tallien, Couthon, Marat). Elle siégera jusqu'au 26 octobre 1795 (4 brumaire an IV). Pétion fut élu président par 235 voix sur 253 volants; Condorcet, Brissot, Rabaut, Lasource, Vergniaud, Armand Camus, secrétaires. Mais ce n'est que le 10 mai 1793 qu'elle put s'installer, dans la salle de spectacles ou des Machines (Tuileries).

- On distingue globalement trois périodes successives...

La Convention, jusqu'au 2 juin 1793 ...

- Le 20 septembre 1792 - Le jour même de son installation, la Convention abolit la royauté, proclama la République et concentra en elle tous les pouvoirs de l'Etat.

- Le 17 janvier 1793, elle prononce contre Louis XVI, à la majorité de onze voix, la peine de mort sans sursis et sans appel;

- Le 1er février 1793, elle déclara la guerre à l'Angleterre, à la Hollande et à l'Espagne, et ordonna une levée de 300.000 hommes;

- Le 5 septembre 1793 , elle établit une armée révolutionnaire portant partout la terreur...

- Le 5 octobre 1793 , elle abolit l'ère vulgaire et décréta que l'ère des Français compterait de la fondation de la République, c'est-à-dire du 22 septembre 1792, et que le calendrier serait changé (Le Calendrier républicain)...

Août - La Convention et la chute de la royauté...

L'Assemblée s'incline, vote la suspension du roi, décide que le peuple entier élira une nouvelle Assemblée Constituante, la «Convention», marquant ainsi la fin de la monarchie constitutionnelle et l'instauration d'un régime nouveau.

Cependant, la gravité des événements militaires (prise de Longwy par les Prussiens le 23 août, investissement de Verdun le 30) entraînent des mesures de défense vigoureuses et de terribles massacres dans les prisons. Mais Dumouriez et Kellermann réussissent à remporter à Valmy, le 20 septembre 1792, une victoire dont l'importance matérielle était mince, mais dont la portée morale fut immense, comme l'a fort bien vu Gœthe.

"DE L'AUDACE!" - Le discours fut prononcé par Danton à l'Assemblée législative le 2 septembre 1792. Longwy avait été pris par les Prussiens le 22 août; et on venait d'apprendre le 1er septembre que Verdun était assiégé...

"Il est bien satisfaisant, Messieurs, pour les ministres d'un peuple libre d'avoir à lui annoncer que la patrie va être sauvée. Tout s'émeut, tout s'ébranle, tout brûle de combattre.

Vous savez que Verdun n'est point encore au pouvoir de nos ennemis. Vous savez que la garnison a juré d'immoler le premier qui proposerait de se rendre. Une partie du peuple va se porter aux frontières, une autre va creuser des retranchements, et la troisième, avec des piques, défendra l'intérieur de nos villes.

Paris va seconder ces grands efforts. Les commissaires de la Commune vont proclamer d'une manière solennelle l'invitation aux citoyens de s'armer et de marcher pour la défense de la patrie. C'est en ce moment, Messieurs, que l'Assemblée nationale va devenir un véritable comité de guerre. Nous demandons que vous concouriez avec nous à diriger ce mouvement sublime du peuple, en nommant des commissaires qui nous seconderaient dans ces grandes mesures. Nous demandons que quiconque refusera de servir de sa personne ou de remettre ses armes soit puni de mort.

Nous demandons qu'il soit fait une instruction aux citoyens pour diriger leurs mouvements; nous demandons qu'il soit envoyé des courriers dans tous les départements pour les avertir des décrets que vous aurez rendus. Le tocsin qu'on va sonner n'est point un signal d'alarme, c'est la charge sur les ennemis de la patrie. Pour les vaincre, Messieurs, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée." (Danton.)

La Convention se réunit le 20 septembre 1792; elle comptait 749 membres. Deux grands partis y dominèrent tour à tour: les Girondins et les Montagnards. Les premiers furent ainsi nommés parce que leurs principaux chefs étaient des députés de la Gironde (Vergniaud, Guadet, Gensonné, Barbaroux, Condorcet); les seconds, parce qu'ils occupaient les sièges les plus élevés dans la Convention (Danton, Robespierre, Marat, Saint-Just, Couthon, Carnot, etc.) Les Girondins étaient plus éloquents et plus modérés, les Montagnards plus passionnés et plus énergiques. Les uns voulaient morceler la France en fédérations; les autres pensaient qu'il fallait donner pleine autorité au pouvoir central. La Convention, dès sa première séance, va abolir la royauté, sur la proposition d'un conventionnel obscur nommé Quinette, et proclamer la République..

Élue au suffrage universel, la Convention vota à l'unanimité des présents (300 sur 749) l'abolition de la royauté, le 21 septembre 1792, et la République fut proclamée le lendemain : "Il est décrété que tous les actes publics porteront dorénavant la date de l'an premier de la République française..." (Décret du 22 septembre 1792)

Le 21 septembre 1792, la Convention nationale prononce l'abolition de la royauté; et le 22 au matin, à l'heure où le soleil arrivait à l'équinoxe vrai d'automne en entrant dans le signe de la Balance, la république était proclamée dans tout Paris.

«L'égalité des jours et des nuits, dit l'Eleuthérophile Millin, — était marquée dans le ciel au moment même, où l'égalité civile et morale était proclamée par les représentants français » ; — et l'ère vulgaire, presque acceptée par les deux mondes, cette ère, entrée pour les usages politiques et civils dans les habitudes de la civilisation entière, on l'arrête au milieu du siècle qui marche, et le calendrier grégorien est remplacé par le calendrier républicain, inauguré le 22 septembre 1792, à neuf heures dix-huit minutes trente secondes du matin, mais qui ne date la révolution qu'au 22 septembre 1793.

« Nous ne pouvions plus compter les années où les rois nous opprimaient, écrivait Fabre d'Églantine, comme un temps où nous avions vécu. Les préjugés du trône et de l'Église, les mensonges de l'un ou de l'autre souillaient chaque page du calendrier dont nous nous servions.» Le calendrier grégorien était le calendrier de la catholicité. Là était le crime; et les régénérateurs comprenaient que s'ils pouvaient appliquer le calcul décimal à la mesure du temps, introduire la décade, détruire le dimanche : la messe, cette consécration hebdomadaire des idées religieuses et monarchiques, n'ayant plus sa place dans le nouvel ordre des jours, disparaissait, sans qu'il leur en coûtât le labeur d'un effort ou l'odieux d'une persécution. Aussi le rapport de Fabre d'Églantine, qui veut faire du nouveau calendrier un enseignement d'économie rurale, un thermomètre de la température, un chronomètre plus juste pour les sciences et l'histoire, n'est au fond qu'un long et illogique plaidoyer contre l'ère sacerdotale...

Convention, séance du 25 septembre 1792, Danton, Sur les accusations de dictature..

"C'est un beau jour pour la nation, c'est un beau jour pour la République française, que celui qui amène entre nous une explication fraternelle. S'il y a des coupables, s'il existe un homme pervers qui veuille dominer despotiquement les représentants du peuple, sa tête tombera aussitôt qu'il sera démasqué. On parle de dictature, de triumvirat. Cette imputation ne doit pas être une imputation vague et indéterminée ; celui qui l'a faite doit la signer; je le ferai moi, cette imputation dût-elle faire tomber la tête de mon meilleur ami. Ce n'est pas la députation de Paris prise collectivement, qu'il faut inculper; je ne chercherai pas non plus à justifier chacun de ses membres, je ne suis responsable pour personne ; je ne vous parlerai donc que de moi.

Je suis prêt à vous retracer le tableau de ma vie publique. Depuis trois ans j'ai fait tout ce que j'ai cru devoir faire pour la liberté. Pendant la durée de mon ministère j'ai employé toute la vigueur de mon caractère, j'ai apporté dans le conseil toute l'activité et tout le zèle du citoyen embrasé de l'amour de son pays. S'il y a quelqu'un qui puisse m'accuser à cet égard, qu'il se lève, et qu'il parle. Il existe, il est vrai, dans la députation de Paris, un homme dont les opinions sont pour le parti républicain, ce qu'étaient celles de Royou pour le parti aristocratique; c'est Marat. Assez et trop longtemps l'on m'a accusé d'être l'auteur des écrits de cet homme.

J'invoque le témoignage du citoyen qui vous préside (Pétion). Il lut, votre président, la lettre menaçante qui m'a été adressée par ce citoyen ; il a été témoin d'une altercation qui a eu lieu entre lui et moi à la mairie. Mais j'attribue ces exagérations aux vexations que ce citoyen a éprouvées. Je crois que les souterrains dans lesquels il a été enfermé ont ulcéré son âme... Il est très-vrai que d'excellents citoyens ont pu être républicains par excès, il faut en convenir; mais n'accusons pas pour quelques individus exagérés une députation tout entière. Quant à moi, je n'appartiens pas à Paris ; je suis né dans un département vers lequel je tourne toujours mes regards avec un sentiment de plaisir ; mais aucun de nous n'appartient à tel ou tel département, il appartient à la France entière. Faisons donc tourner cette discussion au profit de l'intérêt public.

Il est incontestable qu'il faut une loi vigoureuse contre ceux qui voudraient détruire la liberté publique. Eh bien ! portons-la, cette loi, portons une loi qui prononce la peine de mort contre quiconque se déclarerait en faveur de la dictature ou du triumvirat; mais après avoir posé ces bases qui garantissent le règne de l'égalité, anéantissons cet esprit de parti qui nous perdrait. On prétend qu'il est parmi nous des hommes qui ont l'opinion de vouloir morceler la France; faisons disparaître ces idées absurdes, en prononçant la peine de mort contre leurs auteurs. La France doit être un tout indivisible. Elle doit avoir unité de représentation. Les citoyens de Marseille veulent donner la main aux citoyens de Dunkerque. Je demande donc la peine de mort contre quiconque voudrait détruire l'unité en France, et je propose de décréter que la Convention nationale pose pour base du gouvernement qu'elle va établir l'unité de représentation et d'exécution. Ce ne sera pas sans frémir que les Autrichiens apprendront cette sainte harmonie; alors, je vous jure, nos ennemis sont morts. (On applaudit)

Jean-Paul Marat (1743-1793) - Le fondateur de L'Ami du peuple est membre du Comité de surveillance de la Commune, député de Paris à la Convention. Montagnard extrémiste et presque isolé, il a voté la mort de Louis XVI, réclamé une dictature révolutionnaire et appelé les patriotes parisiens à l'action contre les Girondins. Ceux-ci le font décréter d'accusation, mais le Tribunal révolutionnaire l'acquitte sous les acclamations populaires (24 avril 1793).

Marat prend ainsi une part décisive à la chute des Girondins (2 juin 1793), mais il est assassiné par une de leurs admiratrices, Charlotte Corday (13 juillet 1793). Les « sans-culottes » voueront à sa mémoire un véritable culte ; son corps, transféré au Panthéon, en sera retiré après Thermidor.

"MARAT , L’AMI DU PEUPLE , A SES CONCITOYENS.

Il est notoire que les juges des tribunaux „ les administrateurs de districts et de départements , et les autres fonctionnaires publics, nommés par des corps électoraux, sont presque tous contre- révolutionnaires, tandis que les municipaux , nommés par les assemblées primaires , sont généralement bons patriotes. L’amour de la patrie aurait dû engager l’assemblée à conférer aux seules assemblées primaires le choix des députés à la Convention nationale. Elle l’eût fait, disent ses apologistes, si elle eût trouvé un mode d’exécution convenable. Mais rien n’était plus aisé : il ne s’agissait que de former, dans chaque département, un tableau des candidats les plus recommandables par leur civisme, après l’avoir épuré par la récusation motivée de bons citoyens ; puis de l’afficher dans chaque municipalité , pour en tirer le nombre de députés que doit fournir le département, en comptant la majorité des suffrages de chaque municipalité pour une voix. Par ce moyen, on aurait simplifié le jeu de la machine politique , et on aurait conservé aux citoyens l’exercice du droit d’élection immédiate , le plus précieux de leurs droits.

Des vues cachées et perfides ont déterminé les Brissot , les Condorcet , les Guadet , les Lacroix, les Lasource , les Vergniaud , les Ducos , et autres meneurs de l’Assemblée, à conserver les corps électoraux , malgré le vœu du peuple , afin de ménager aux ennemis de la patrie les moyens de porter à la Convention nationale des hommes dévoués à leurs principes , et de s’y faire porter eux-mêmes.

L’eût-on pensé ? Ces infâmes ont porté la scélératesse jusqu’à écrire, dans tous les départements , que l’Assemblée nationale est sous le couteau de la commune de Paris , dirigée par une trentaine de factieux , afin de faire choix de quelque ville gangrenée d’aristocratie pour siège de la Convention nationale, qu’ils se flattent de mener à leur gré.

C’est à vous, citoyens, à déjouer les menées des intrigants couverts d’un masque civique, en n’appelant aux fonctions électorales que des hommes éclairés et purs, connus par des actes notoires d’un patriotisme ardent et soutenu. Arrêtez donc préalablement que tout candidat déclinera les noms et qualités qu’il avait avant le 14 juillet 1789 , sous peine d’exclusion infamante ; puis repoussez avec inflexibilité tout homme ayant appartenu à quelque ordre privilégié , tout ex-noble , ex-robin , ex-financier ; tout homme ayant occupé quelque place dépendante de la cour , les banquiers , financiers et agioteurs , les procureurs, notaires, grippe-sous du palais, inspecteurs ou exempts de police ; tout homme connu par son incivisme depuis la Révolution , et surtout les électeurs de la Sainte-Chapelle , les membres du club feuillantin , les municipaux acolytes de Bailly ; les municipaux qui ont voté en 1792 pour la conservation du buste de Lafayette , tous les membres du département , tous les membres de l’état-major, tous les officiers fayétistes de l’armée parisienne , et tous les membres de l’Assemblée constituante qui ont protesté contre le décret sur les procédures des événements du 5 et du 6 octobre , tous ceux de l’Assemblée actuelle qui ont absous Mottier.

Citoyens, du bon choix de vos électeurs dépend le bon choix de vos députés à la Convention nationale , dont dépendent votre salut , le prompt établissement du règne de la justice et de la liberté, la paix et la félicité publiques , et l’anéantissement de l’esclavage chez tous les peuples du monde.

Tremblons de nous endormir, l'abîme est encore ouvert sous nos pieds. Les aristocrates se remontrent effrontément dans les sections et dans la commune; les endormeurs et les intrigants y cabalent; déjà ils ont commencé à réélire des commissaires et des juges de paix ; déjà les mouchards et coupe-jarrets soudoyés courent les rues pour y exciter des émeutes contre les meilleurs citoyens qu'ils traitent de factieux; déjà les conjurés tiennent des conciliabules ; déjà ils disent hautement que la journée du 10 n'a été qu'un coup de main qui peut être détruit par un autre coup de main, qu'ils se préparent à exécuter au premier jour.

Aujourd'hui que la famille Capet est gardée à vue , vous avez cru coupés tous les fils des trames des conspirateurs; ils sont renoués toutefois avec plus d’art que jamais dans des conciliabules secrets. Leur point de ralliement est l'indigne com- mission extraordinaire de l’Assemblée nationale; et c’est dans la majorité pourrie qui se montrait audacieusement contre-révolutionnaire avant la journée du 10, qu’est le foyer de toutes les nouvelles machinations. Leur projet est d’éloigner de Paris les fédérés et les gardes-françaises, ces braves défenseurs de la liberté , sous prétexte de former un camp à quelques lieues de la capitale , mais à l’effet de laisser le champ libre aux mauvais bataillons et aux brigands cachés dans nos murs. Que dis- je ? ils les envoient aux frontières , pour es faire égorger par des satellites allemands, et peut-être par les soldats de Luckner et de Biron , qu’ils maintiennent perfidement en place...."

Estampe de Michel Hennin, 1794 - "Marat a l'immortalité : le celebre ami du peuple est élevé à l'immortalité par le génie patriotique et par la République dont il fut le plus zélé fondateur. .."

5 novembre 1792 - Dès les premières séances de la Convention, la lutte s'engagea entre la Gironde et la Montagne. Ce fut d'abord une lutte d'hommes plutôt qu'une lutte de principes. Dans la séance du 29 octobre, Louvet attaqua Robespierre avec une extrême violence. C'était, au fond, toujours le même reproche, celui qu'avaient déjà formulé, aux Jacobins, Brissot et Guadet. Les Girondins ne pardonnaient pas à Robespierre la popularité qu'il avait acquise et l'influence dont il jouissait. Toute l'argumentation de Louvet tendit à montrer que cette popularité était une menace pour la liberté, que Robespierre marchait à la dictature, et que sa conduite politique devait faire l'objet d'un examen particulier, qu'il demandait à la Convention d'ordonner. La Convention vota l'impression de ce discours (Accusation contre Maximilien Robespierre, par J.-B. Louvet). Robespierre demanda «un délai pour examiner les inculpations dirigées contre lui et un jour fixe pour y répondre d'une manière satisfaisante et victorieuse». Ce fut le lundi, 5 novembre, que Robespierre répondit, devant la Convention, aux accusations de Louvet. Malgré l'hostilité systématique de la Gironde, qui disposait alors de la majorité de l'Assemblée, la justification de Robespierre fut si éclatante, si décisive, que la Convention, presque à l'unanimité, le vengea, par ses applaudissements, de la diatribe de son adversaire, et ordonna l'impression de son discours (Réponse de Maximilien Robespierre à l' accusation de J.-R. Louvet) . « Il n'est pas possible, écrivit Camille Desmoulins dans le numéro 25 des "Révolutions de France et de Brabant", d'humilier plus ses ennemis, et je ne crois pas que Louvet, attaché au carcan pendant une heure, eût pu souffrir davantage que pendant que Robespierre, du haut de la tribune,, chargeait cette tête chauve de cinquante pieds de fumier.... »

"Une accusation, sinon très redoutable, au moins très grave et très solennelle, a été intentée contre moi, devant la Convention nationale; j'y répondrai, parce que je ne dois pas consulter ce qui me convient le mieux à moi-même, mais ce que tout mandataire du peuple doit à l'intérêt public. J'y répondrai, parce qu'il faut qu'en un moment disparaisse le monstrueux ouvrage de la calomnie, si laborieusement élevé pendant plusieurs années, peut-être; parce qu'il faut bannir du sanctuaire des lois la haine et la vengeance, pour y rappeler les principes de la concorde. Citoyens, vous avez entendu l'immense plaidoyer de mon adversaire; vous l'avez même rendu public par la voie de l'impression ; vous trouverez sans doute équitable d'accorder à la défense la même attention que vous avez donnée à l'accusation.

De quoi suis-je accusé? D'avoir conspiré pour parvenir à la dictature, ou au triumvirat, ou au tribunat. L'opinion de mes adversaires ne paraît pas bien fixée sur ces points. Traduisons toutes ces idées romaines un peu disparates par le mot de pouvoir suprême, que mon accusateur a employé ailleurs.

Or. on conviendra d'abord que si un pareil projet était criminel, il était encore plus hardi; car, pour l'exécuter, il fallait non seulement renverser le trône, mais anéantir la législature, et surtout empêcher encore qu'elle ne fût remplacée par une Convention nationale; mais alors comment se fait-il que j'aie le premier, dans mes discours publics et dans mes écrits, appelé la Convention nationale, comme le seul remède des maux de la patrie?

Il est vrai que cette proposition même fut dénoncée comme incendiaire, par mes adversaires actuels; mais bientôt la révolution du 10 fit plus que la légitimer, elle la réalisa. Dirai-je que, pour arriver à la dictature, il ne suffisait pas de maîtriser Paris; qu'il fallait asservir les 82 autres départements? Où étaient mes trésors, où étaient mes armées? Où étaient les grandes places dont j'étais pourvu ? Toute la puissance résidait précisément dans les mains de mes adversaires. La moindre conséquence que je puisse tirer de tout ce que je viens de dire, c'est qu'avant que l'accusation pût acquérir un caractère de vraisemblance, il faudrait au moins qu'il fût préalablement démontré que j'étais complètement fou : encore ne vois-je pas ce que mes adversaires pourraient gagner à cette supposition; car alors il resterait à expliquer comment des hommes sensés auraient pu se donner la peine de composer tant de beaux discours, tant de belles affiches, de déployer tant de moyens, pour me présenter à la Convention nationale et à la France entière comme le plus redoutable de tous les conspirateurs.

Mais venons aux preuves positives. L'un des reproches les plus terribles que l'on m'ait faits, je ne le dissimule point, c'est le nom de Marat. Je vais donc commencer par vous dire quels ont été mes rapports avec lui. Je pourrai même faire ma profession de foi sur son compte, mais sans en dire ni plus de bien, ni plus de mal que j'en pense. Car je ne sais point trahir ma pensée, pour caresser l'opinion générale.

Au mois de janvier 1792, Marat vint me trouver; jusque-là, je n'avais eu avec lui aucune espèce de relations directes, ni indirectes. La conversation roula sur les affaires publiques, dont il me parla avec désespoir; je lui dis, moi, tout ce que les patriotes, même les plus ardents, pensaient de lui; à savoir qu'il avait mis lui-même un obstacle au bien que pouvaient produire les vérités utiles développées dans ses écrits, en s'obstinant à revenir éternellement sur certaines propositions absurdes et violentes, qui révoltaient les amis de la liberté autant que les parti sans de l'aristocratie.

Il défendit son opinion; je persistai dans la mienne, et je dois avouer qu'il trouva mes vues politiques tellement étroites, que, quelque temps après, lorsqu'il eut repris son journal, alors abandonné par lui depuis quelque temps, en rendant compte lui-même de la conversation dont je viens de parler, il écrivit en toutes lettres qu'il m'avait quitté parfaitement convaincu que je n'avais "ni les vues ni l'audace d'un homme d'Etat"; et, si les critiques de Marat pouvaient être des titres de faveur, je pourrais remettre encore sous vos yeux quelques-unes de ses feuilles publiées six semaines avant la dernière révolution, où il m'accusait de feuillantisme, parce que, dans un ouvrage périodique, je ne disais pas hautement qu'il fallait renverser la Constitution.